3.1细胞膜的结构和功能课件 (17张ppt)高一上学期生物人教版(2019)必修1

文档属性

| 名称 | 3.1细胞膜的结构和功能课件 (17张ppt)高一上学期生物人教版(2019)必修1 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-12 18:30:37 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

3.1 细胞膜的结构和功能

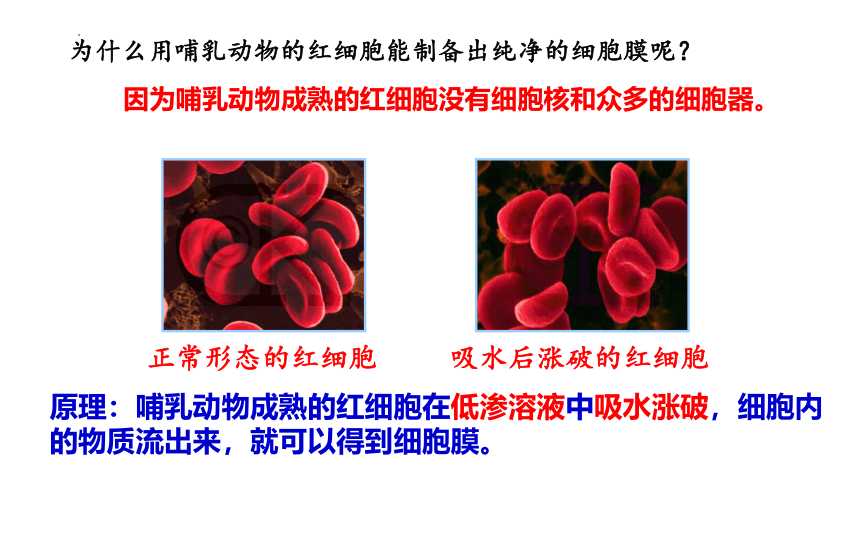

正常形态的红细胞

吸水后涨破的红细胞

原理:哺乳动物成熟的红细胞在低渗溶液中吸水涨破,细胞内的物质流出来,就可以得到细胞膜。

为什么用哺乳动物的红细胞能制备出纯净的细胞膜呢?

因为哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和众多的细胞器。

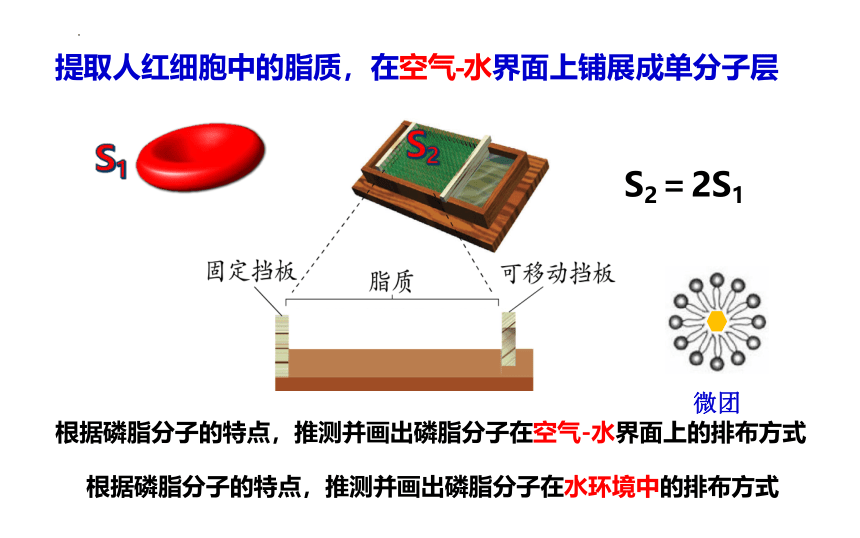

提取人红细胞中的脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层

根据磷脂分子的特点,推测并画出磷脂分子在空气-水界面上的排布方式

微团

S1

S2

S2=2S1

根据磷脂分子的特点,推测并画出磷脂分子在水环境中的排布方式

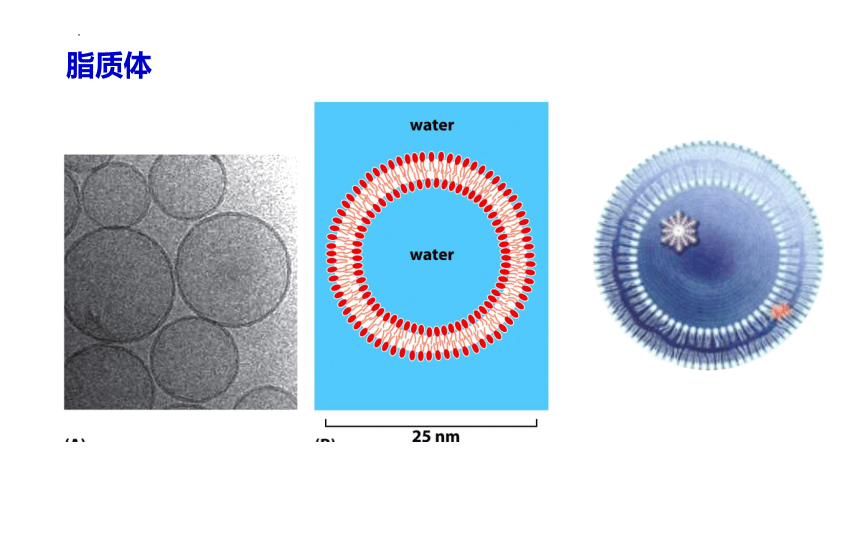

脂质体

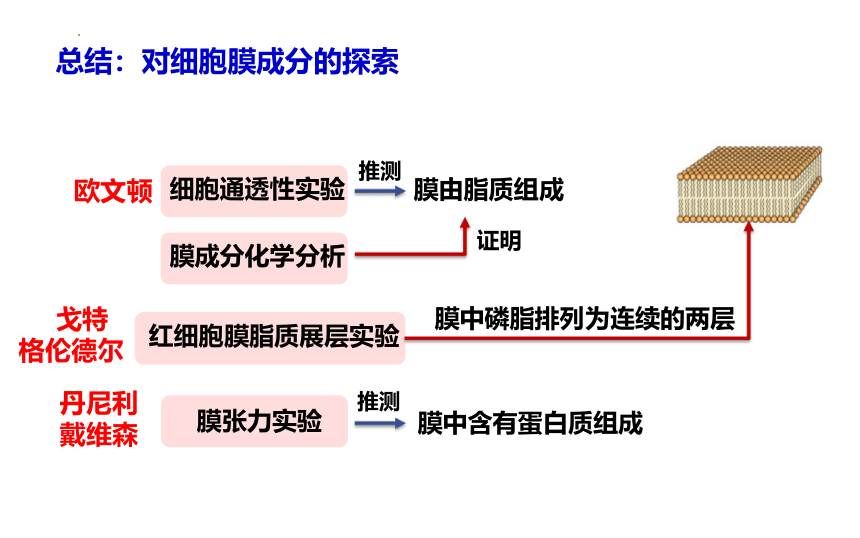

总结:对细胞膜成分的探索

细胞通透性实验

膜由脂质组成

膜成分化学分析

膜中含有蛋白质组成

红细胞膜脂质展层实验

膜张力实验

证明

欧文顿

戈特

格伦德尔

丹尼利

戴维森

膜中磷脂排列为连续的两层

推测

推测

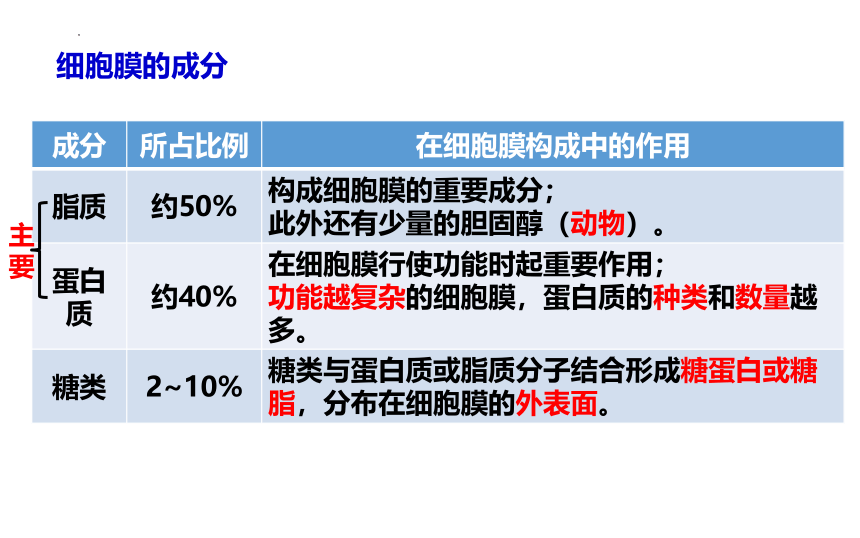

成分 所占比例 在细胞膜构成中的作用

脂质 约50% 构成细胞膜的重要成分;

此外还有少量的胆固醇(动物)。

蛋白质 约40% 在细胞膜行使功能时起重要作用;

功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。

糖类 2~10% 糖类与蛋白质或脂质分子结合形成糖蛋白或糖脂,分布在细胞膜的外表面。

主要

细胞膜的成分

科学方法——提出假说

细胞膜成分和结构模型的探索过程,反映了提出假说这一科学方法的作用。科学家首先根据已有的知识和信息提出解释某一生物学问题的一种假说,再用进一步的观察与实验对已建立的假说进行修正和补充。一种假说最终被接受被否定,取决于它是否能与以后不断得到的观察和试验结果相吻合。

电子显微镜

通过冰冻蚀刻实验结果,指出三明治模型的不足之处

对三明治模型的修正

变形虫的运动和摄食

受精卵卵裂

静态模型无法解释某些现象:

细胞的物质运输、生长、分裂、运动等生命活动

人鼠细胞杂交实验

结论:细胞膜具有一定的流动性

—— 结构特点

1970年,荧光染料标记膜蛋白技术

1972年,辛格和尼科尔森提出流动镶嵌模型

胆固醇可调节细胞膜的流动性

结论:胆固醇可提高细胞膜的稳定性

膜蛋白在磷脂双分子层中的存在状态

膜蛋白

糖被

脂双层为基本骨架

细胞的物质运输、生长、分裂、运动等生命活动

磷脂

蛋白质

镶嵌、嵌入、贯穿

细胞膜

糖类(少)

组分

内部疏水,屏障

物质运输等

细胞外表面

信息传递等

运动

运动

结构特点:流动性

1.将细胞与外界环境分隔开

结构

功能

2.控制物质进出细胞

3.进行细胞间的信息交流

细胞膜结构与功能相适应

功能特点:选择透过性

3.1 细胞膜的结构和功能

正常形态的红细胞

吸水后涨破的红细胞

原理:哺乳动物成熟的红细胞在低渗溶液中吸水涨破,细胞内的物质流出来,就可以得到细胞膜。

为什么用哺乳动物的红细胞能制备出纯净的细胞膜呢?

因为哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和众多的细胞器。

提取人红细胞中的脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层

根据磷脂分子的特点,推测并画出磷脂分子在空气-水界面上的排布方式

微团

S1

S2

S2=2S1

根据磷脂分子的特点,推测并画出磷脂分子在水环境中的排布方式

脂质体

总结:对细胞膜成分的探索

细胞通透性实验

膜由脂质组成

膜成分化学分析

膜中含有蛋白质组成

红细胞膜脂质展层实验

膜张力实验

证明

欧文顿

戈特

格伦德尔

丹尼利

戴维森

膜中磷脂排列为连续的两层

推测

推测

成分 所占比例 在细胞膜构成中的作用

脂质 约50% 构成细胞膜的重要成分;

此外还有少量的胆固醇(动物)。

蛋白质 约40% 在细胞膜行使功能时起重要作用;

功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。

糖类 2~10% 糖类与蛋白质或脂质分子结合形成糖蛋白或糖脂,分布在细胞膜的外表面。

主要

细胞膜的成分

科学方法——提出假说

细胞膜成分和结构模型的探索过程,反映了提出假说这一科学方法的作用。科学家首先根据已有的知识和信息提出解释某一生物学问题的一种假说,再用进一步的观察与实验对已建立的假说进行修正和补充。一种假说最终被接受被否定,取决于它是否能与以后不断得到的观察和试验结果相吻合。

电子显微镜

通过冰冻蚀刻实验结果,指出三明治模型的不足之处

对三明治模型的修正

变形虫的运动和摄食

受精卵卵裂

静态模型无法解释某些现象:

细胞的物质运输、生长、分裂、运动等生命活动

人鼠细胞杂交实验

结论:细胞膜具有一定的流动性

—— 结构特点

1970年,荧光染料标记膜蛋白技术

1972年,辛格和尼科尔森提出流动镶嵌模型

胆固醇可调节细胞膜的流动性

结论:胆固醇可提高细胞膜的稳定性

膜蛋白在磷脂双分子层中的存在状态

膜蛋白

糖被

脂双层为基本骨架

细胞的物质运输、生长、分裂、运动等生命活动

磷脂

蛋白质

镶嵌、嵌入、贯穿

细胞膜

糖类(少)

组分

内部疏水,屏障

物质运输等

细胞外表面

信息传递等

运动

运动

结构特点:流动性

1.将细胞与外界环境分隔开

结构

功能

2.控制物质进出细胞

3.进行细胞间的信息交流

细胞膜结构与功能相适应

功能特点:选择透过性

同课章节目录

- 第1章 走近细胞

- 第1节 细胞是生命活动的基本单位

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第2章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 细胞中的无机物

- 第3节 细胞中的糖类和脂质

- 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

- 第5节 核酸是遗传信息的携带者

- 第3章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜的结构和功能

- 第2节 细胞器之间的分工合作

- 第3节 细胞核的结构和功能

- 第4章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 被动运输

- 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

- 第5章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“货币”ATP

- 第3节 细胞呼吸的原理和应用

- 第4节 光合作用与能量转化

- 第6章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和死亡