2.3 中国的耕地资源与粮食安全第一课时课件 (37张)

文档属性

| 名称 | 2.3 中国的耕地资源与粮食安全第一课时课件 (37张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 114.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-12 11:03:24 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第二章 资源安全与国家安全

第三节 中国的耕地资源与粮食安全

第一课时

教学目标和要求:

认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

目 录

粮食生产安全的资源基础

实现粮食安全的途径

未来粮食安全的耕地保障

导入:

1、20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧使杞人忧天?

2、我国粮食安全面临哪些挑战?

1994年美国的莱斯特 布朗发表报告《谁来养活中国》,预测导2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨。不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。

端牢中国饭碗

什么是粮食安全?有哪些环节?

我国的立场是什么?影响我国总产量的因素有哪些?

我国耕地资源与粮食生产能力具有哪些特征?

思:10分钟

活动一 P38思考

我国主要的耕地等级由哪些?

哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

哪些人类活动影响我国的耕地质量?

活动二

我国耕地分布有哪些特点?

气候和地形是如何影响我国耕地分布的?

议:5分钟

粮食生产安全的资源基础

01

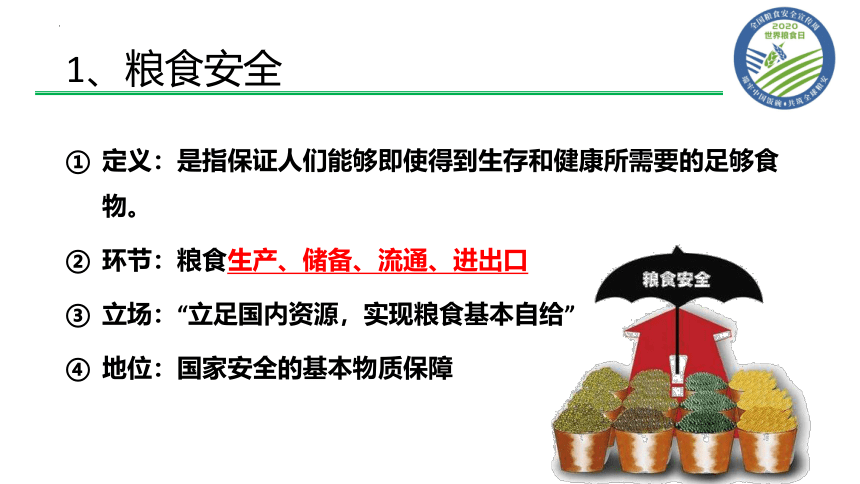

1、粮食安全

定义:是指保证人们能够即使得到生存和健康所需要的足够食物。

环节:粮食生产、储备、流通、进出口

立场:“立足国内资源,实现粮食基本自给”

地位:国家安全的基本物质保障

要求:把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平。

主要农作物:水稻、小麦、玉米、大豆等为基础

1、粮食安全

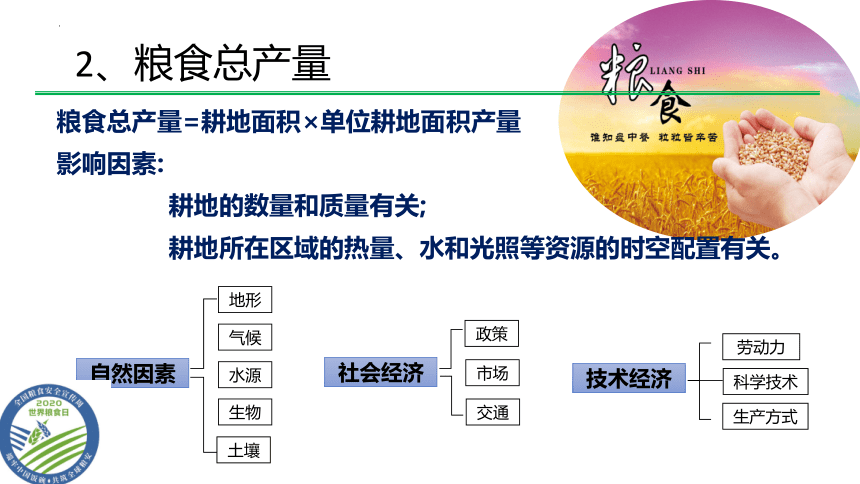

2、粮食总产量

粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

影响因素:

耕地的数量和质量有关;

耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

自然因素

地形

气候

水源

生物

土壤

社会经济

政策

交通

市场

技术经济

劳动力

科学技术

生产方式

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

我国人口众多,季风气候显著,干旱区面积广大,多丘陵山地。

(1)我国耕地总量大,人均耕地少,后备耕地资源有限

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

活动一:

我国主要的耕地等级是?

哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

哪些人类活动影响我国的耕地质量?

1、我国主要的耕地等级是?

土地生产能力从高到低:优等地、

高等地、中等地和低等地。

活动一:

2、哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

①地形因素:我国山区广,平原少,造成耕地中坡地多,平地少,水土流失多发。

②气候因素:季风区和非季风区气候差异显著。尤其是光、热、水配置类型多样。

③水源因素:水源情况不同,导致耕地有水田、旱地等多种形式。

④生物因素:我国南北、东西跨度大,自然带多样,不同地区耕地的有机质含量差异大,耕地的肥力不同。

活动一:

3、哪些人类活动影响我国的耕地质量?

技术经济因素:人口众多,劳动力充足,利于精耕细作;形成了水稻土等肥沃的人工熟化土壤;对食物的需求量大,造成过度开垦,耕地退化;农业科技发展,科学育种、轮作间作、温室大棚等利于耕地的养护。

社会经济因素:建设高标准农田,防治污染等政策的实施,引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量;土地流转等市场化过程促进耕地质量提高。

活动一:

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

降水:从西北向东南递增;

耕地等级:高等地主要分布在东南部,中等地主要分布在我国大部分地区,低等地在青、甘、蒙

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

南方地区:水热资源充足,耕地以水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,

是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区。

北方地区:水热资源有限,耕地以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等

地,是新增耕地主要分布区,但往往都是质量较低的耕地。

西北地区:耕地仅分布在水资源条件较好的绿洲。

活动二:

思考:

1、我国耕地资源分布有哪些特点?

2.气候和地形是如何影响我国耕地分布的?

气候:东部为季风气候区,水热条件配置较好,

地形:东部地区以平原、丘陵、山地为主,地形较为平坦

因此,耕地分布集中在东部地区。

总体上空间分布不均,集中分布在东部季风气候区,南方耕地质量较高。

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

(4)农业气象灾害频发,

粮食产量年际波动大。

冬夏季风年际变化的不稳定性是导致我国气象灾害多发的重要原因。

东北地区:低温冻害,夏涝,暴风雪

华北平原:春旱、夏涝、风沙,倒春寒

长江中下游:6月梅雨,7月伏旱,夏秋台风

华南地区:夏涝,台风,倒春寒等

梅雨--江淮地区

成因:

冷暖气团在长江淮河一带,势均力敌,徘徊在这里大约1个月

伏旱-长江中下游

成因:

6月梅雨过后,长江中下游由单一的副热带高气压带控制

台风-东南沿海

台风由三条路径:

西移路径、西北路径,东北路径

成因:

热带洋面上形成了一种热带气旋(洋面温度26℃以上,加北半球地转偏向力)

春旱-华北地区

春旱原因:

春季锋面雨带还未到华北地区,降水少

春季气温回升快,蒸发旺盛

夏涝-华北地区

夏涝成因:

(夏季一般年份7月下旬和8月上旬雨带移至华北东北地区。)

(夏季风)锋面雨带来北方的早,影响北方时间长,北方降水时间长,强度大,容易出现夏涝。

倒春寒-东部季风区

极地大陆冷气团势力强盛时

风沙-东北、华北、西北

沙尘暴主要分布:

东北、华北、西北地区

规律:分布不均,从西北想东南减少,新疆和蒙古由两个极端值地区

成因:

西北季风吹扬干旱地区的沙尘向东南方向扩散

寒潮-除青藏高原

分布:青藏高原之外的地区

成因:是该地区距离寒潮源地近,受寒潮影响强烈。寒潮是强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温现象,并伴有大风,雨雪,冰冻等,形成灾害。

暴雨洪涝-除新疆外

分布特征:分布不均,多分布在东南沿海,由东南沿海向西北内陆洪涝次数在递减。南方洪涝区面积大与北方地区。

成因:夏季风的进退

源源不断的水汽供应、强烈的上升运动、持续时间较长的降水天气系统

中国自然灾害分布及其成因分布表

类型 地区 成因

梅雨 江淮地区 江淮地区,冷暖气团势均力敌

伏旱 长江中下游地区 单一的副热带高压控制下

台风 东南沿海 热带洋面上形成的一种强烈的热带气旋

春旱 华北 锋面雨带未到,降水少;气温回升快,蒸发旺盛

夏涝 华北 夏季风来得早,影响时间长,降水强度大

倒春寒 东部季风区 极地大陆气团势力强盛

风沙 东北、华北、西北 西北季风吹扬干旱地区的沙尘向东南方向扩散

寒潮 除青藏高原以外的广大地区 大范围的剧烈降温,并伴有大风,雨雪,冻害等现象的冷空气侵入过程

暴雨洪涝 除西部一些沙漠地区的广大地区 源源不断的水汽供应、强烈的上升运动、持续时间较长的降水天气系统

典例分析

中国坚持把粮食基本自给作为粮食安全的基本方针。现阶段,人口的增加、城镇化推进以及人均粮食消费水平的不断提高,使中国粮食安全保障依然面临严峻的形势。读图示意中国地级市粮食供给空间分布。据此完成下面小题。

1.中国粮食产量的空间分布呈现局部的聚集性,主要表现在粮食产量大于1200万吨的地级市聚集分布在( )A.东北地区和四川盆地东部

B.东部沿海平原地区C.四川盆地和珠江三角洲地区

D.东北地区和长江三角洲地区

典例分析

中国坚持把粮食基本自给作为粮食安全的基本方针。现阶段,人口的增加、城镇化推进以及人均粮食消费水平的不断提高,使中国粮食安全保障依然面临严峻的形势。读图示意中国地级市粮食供给空间分布。据此完成下面小题。

2.影响我国东南沿海地区粮食供给能力较低的主要因素是( )A.气候 B.土地 C.人口 D.水源3.我国西北地区属于供给性缺粮,解决缺粮问题的根本途径是( )A.压缩西北地区商品棉种植面积,改种粮食作物 B.兴修水库,储存融水C.改良品种,提高单产 D.从南方大量调运粮食

典例分析

【答案】1.A 2.B 3.C 【解析】1.根据图例中大于1200万吨的地级市聚集区域进行判断,主要分布在东北地区和四川盆地附近,A正确,BCD错误。所以选A。2.我国东南沿海地区经济发达,城市化速度快,建设用地不断占用大最的耕地资源,粮食种植比例缩减,导致粮食生产总量减少。另外,东南沿海地区多低山丘陵,平原少,耕地而积小,土壤贫瘠,土地质量差,B正确;我国南方地区水热条件充足,气候条件适宜粮食生长,A错误;人口稠密影响的是粮食的供求关系,对粮食的供给能力影响不大,C错误;我国南方地区水资源充足,D错误。所以选B。3.西北地区的南疆是我国重要的商品棉基地,棉化品质高,产量大,适合种棉花,但不一定适合大面积种粮食作物,A错误;西北地区降水少,蒸发旺盛,从长远看,兴修水库会增加集中蒸发,不利于水资源的利用,B错误;可以选择种植耐旱的粮食作物,通过增加科技投入,提高粮食单位面积的产量,C正确;从南方大量调运粮食,会增加粮食成本,不利于从根本上解决缺粮问题,D错误。所以选C。【点睛】农业生产是人们利用土地的自然生产力栽培植物或饲养动物以获取所需产品的生产部门,其生产对象是动植物,而动植物的生长发育过程需要投入大量的光、热、水、地形、土壤等自然条件,且不同的动植物需要不同的自然条件,由于世界各地的自然条件、社会经济条件以及国家政策千差万别(不同地域的耕作习惯、发展历史不同;不同区域居民的食品爱好和需求不同,因而农业生产具有明显的地域性特点),为此各地的农业区位因素有很大的差异。

知识总结

5.近年来,中国钢铁产量持续高速增长,

使得铁矿石过度依赖进口。从我国铁矿

资源的供应角度分析其主要原因是我国

A.铁矿资源储量少

B.铁矿贫矿多,富矿少

C.铁矿产量不断减少

D.铁矿开采难度增大

√

我国铁矿贫矿多、富矿少,钢铁的冶炼费用高,因而铁矿石的进口依存度高。

解

析

请各位批评指正!

第二章 资源安全与国家安全

第三节 中国的耕地资源与粮食安全

第一课时

教学目标和要求:

认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

目 录

粮食生产安全的资源基础

实现粮食安全的途径

未来粮食安全的耕地保障

导入:

1、20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧使杞人忧天?

2、我国粮食安全面临哪些挑战?

1994年美国的莱斯特 布朗发表报告《谁来养活中国》,预测导2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨。不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。

端牢中国饭碗

什么是粮食安全?有哪些环节?

我国的立场是什么?影响我国总产量的因素有哪些?

我国耕地资源与粮食生产能力具有哪些特征?

思:10分钟

活动一 P38思考

我国主要的耕地等级由哪些?

哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

哪些人类活动影响我国的耕地质量?

活动二

我国耕地分布有哪些特点?

气候和地形是如何影响我国耕地分布的?

议:5分钟

粮食生产安全的资源基础

01

1、粮食安全

定义:是指保证人们能够即使得到生存和健康所需要的足够食物。

环节:粮食生产、储备、流通、进出口

立场:“立足国内资源,实现粮食基本自给”

地位:国家安全的基本物质保障

要求:把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平。

主要农作物:水稻、小麦、玉米、大豆等为基础

1、粮食安全

2、粮食总产量

粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

影响因素:

耕地的数量和质量有关;

耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

自然因素

地形

气候

水源

生物

土壤

社会经济

政策

交通

市场

技术经济

劳动力

科学技术

生产方式

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

我国人口众多,季风气候显著,干旱区面积广大,多丘陵山地。

(1)我国耕地总量大,人均耕地少,后备耕地资源有限

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

活动一:

我国主要的耕地等级是?

哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

哪些人类活动影响我国的耕地质量?

1、我国主要的耕地等级是?

土地生产能力从高到低:优等地、

高等地、中等地和低等地。

活动一:

2、哪些自然环境因素影响我国的耕地质量?

①地形因素:我国山区广,平原少,造成耕地中坡地多,平地少,水土流失多发。

②气候因素:季风区和非季风区气候差异显著。尤其是光、热、水配置类型多样。

③水源因素:水源情况不同,导致耕地有水田、旱地等多种形式。

④生物因素:我国南北、东西跨度大,自然带多样,不同地区耕地的有机质含量差异大,耕地的肥力不同。

活动一:

3、哪些人类活动影响我国的耕地质量?

技术经济因素:人口众多,劳动力充足,利于精耕细作;形成了水稻土等肥沃的人工熟化土壤;对食物的需求量大,造成过度开垦,耕地退化;农业科技发展,科学育种、轮作间作、温室大棚等利于耕地的养护。

社会经济因素:建设高标准农田,防治污染等政策的实施,引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量;土地流转等市场化过程促进耕地质量提高。

活动一:

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

降水:从西北向东南递增;

耕地等级:高等地主要分布在东南部,中等地主要分布在我国大部分地区,低等地在青、甘、蒙

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

南方地区:水热资源充足,耕地以水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,

是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区。

北方地区:水热资源有限,耕地以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等

地,是新增耕地主要分布区,但往往都是质量较低的耕地。

西北地区:耕地仅分布在水资源条件较好的绿洲。

活动二:

思考:

1、我国耕地资源分布有哪些特点?

2.气候和地形是如何影响我国耕地分布的?

气候:东部为季风气候区,水热条件配置较好,

地形:东部地区以平原、丘陵、山地为主,地形较为平坦

因此,耕地分布集中在东部地区。

总体上空间分布不均,集中分布在东部季风气候区,南方耕地质量较高。

3、我国耕地资源与粮食生产能力特征

(4)农业气象灾害频发,

粮食产量年际波动大。

冬夏季风年际变化的不稳定性是导致我国气象灾害多发的重要原因。

东北地区:低温冻害,夏涝,暴风雪

华北平原:春旱、夏涝、风沙,倒春寒

长江中下游:6月梅雨,7月伏旱,夏秋台风

华南地区:夏涝,台风,倒春寒等

梅雨--江淮地区

成因:

冷暖气团在长江淮河一带,势均力敌,徘徊在这里大约1个月

伏旱-长江中下游

成因:

6月梅雨过后,长江中下游由单一的副热带高气压带控制

台风-东南沿海

台风由三条路径:

西移路径、西北路径,东北路径

成因:

热带洋面上形成了一种热带气旋(洋面温度26℃以上,加北半球地转偏向力)

春旱-华北地区

春旱原因:

春季锋面雨带还未到华北地区,降水少

春季气温回升快,蒸发旺盛

夏涝-华北地区

夏涝成因:

(夏季一般年份7月下旬和8月上旬雨带移至华北东北地区。)

(夏季风)锋面雨带来北方的早,影响北方时间长,北方降水时间长,强度大,容易出现夏涝。

倒春寒-东部季风区

极地大陆冷气团势力强盛时

风沙-东北、华北、西北

沙尘暴主要分布:

东北、华北、西北地区

规律:分布不均,从西北想东南减少,新疆和蒙古由两个极端值地区

成因:

西北季风吹扬干旱地区的沙尘向东南方向扩散

寒潮-除青藏高原

分布:青藏高原之外的地区

成因:是该地区距离寒潮源地近,受寒潮影响强烈。寒潮是强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温现象,并伴有大风,雨雪,冰冻等,形成灾害。

暴雨洪涝-除新疆外

分布特征:分布不均,多分布在东南沿海,由东南沿海向西北内陆洪涝次数在递减。南方洪涝区面积大与北方地区。

成因:夏季风的进退

源源不断的水汽供应、强烈的上升运动、持续时间较长的降水天气系统

中国自然灾害分布及其成因分布表

类型 地区 成因

梅雨 江淮地区 江淮地区,冷暖气团势均力敌

伏旱 长江中下游地区 单一的副热带高压控制下

台风 东南沿海 热带洋面上形成的一种强烈的热带气旋

春旱 华北 锋面雨带未到,降水少;气温回升快,蒸发旺盛

夏涝 华北 夏季风来得早,影响时间长,降水强度大

倒春寒 东部季风区 极地大陆气团势力强盛

风沙 东北、华北、西北 西北季风吹扬干旱地区的沙尘向东南方向扩散

寒潮 除青藏高原以外的广大地区 大范围的剧烈降温,并伴有大风,雨雪,冻害等现象的冷空气侵入过程

暴雨洪涝 除西部一些沙漠地区的广大地区 源源不断的水汽供应、强烈的上升运动、持续时间较长的降水天气系统

典例分析

中国坚持把粮食基本自给作为粮食安全的基本方针。现阶段,人口的增加、城镇化推进以及人均粮食消费水平的不断提高,使中国粮食安全保障依然面临严峻的形势。读图示意中国地级市粮食供给空间分布。据此完成下面小题。

1.中国粮食产量的空间分布呈现局部的聚集性,主要表现在粮食产量大于1200万吨的地级市聚集分布在( )A.东北地区和四川盆地东部

B.东部沿海平原地区C.四川盆地和珠江三角洲地区

D.东北地区和长江三角洲地区

典例分析

中国坚持把粮食基本自给作为粮食安全的基本方针。现阶段,人口的增加、城镇化推进以及人均粮食消费水平的不断提高,使中国粮食安全保障依然面临严峻的形势。读图示意中国地级市粮食供给空间分布。据此完成下面小题。

2.影响我国东南沿海地区粮食供给能力较低的主要因素是( )A.气候 B.土地 C.人口 D.水源3.我国西北地区属于供给性缺粮,解决缺粮问题的根本途径是( )A.压缩西北地区商品棉种植面积,改种粮食作物 B.兴修水库,储存融水C.改良品种,提高单产 D.从南方大量调运粮食

典例分析

【答案】1.A 2.B 3.C 【解析】1.根据图例中大于1200万吨的地级市聚集区域进行判断,主要分布在东北地区和四川盆地附近,A正确,BCD错误。所以选A。2.我国东南沿海地区经济发达,城市化速度快,建设用地不断占用大最的耕地资源,粮食种植比例缩减,导致粮食生产总量减少。另外,东南沿海地区多低山丘陵,平原少,耕地而积小,土壤贫瘠,土地质量差,B正确;我国南方地区水热条件充足,气候条件适宜粮食生长,A错误;人口稠密影响的是粮食的供求关系,对粮食的供给能力影响不大,C错误;我国南方地区水资源充足,D错误。所以选B。3.西北地区的南疆是我国重要的商品棉基地,棉化品质高,产量大,适合种棉花,但不一定适合大面积种粮食作物,A错误;西北地区降水少,蒸发旺盛,从长远看,兴修水库会增加集中蒸发,不利于水资源的利用,B错误;可以选择种植耐旱的粮食作物,通过增加科技投入,提高粮食单位面积的产量,C正确;从南方大量调运粮食,会增加粮食成本,不利于从根本上解决缺粮问题,D错误。所以选C。【点睛】农业生产是人们利用土地的自然生产力栽培植物或饲养动物以获取所需产品的生产部门,其生产对象是动植物,而动植物的生长发育过程需要投入大量的光、热、水、地形、土壤等自然条件,且不同的动植物需要不同的自然条件,由于世界各地的自然条件、社会经济条件以及国家政策千差万别(不同地域的耕作习惯、发展历史不同;不同区域居民的食品爱好和需求不同,因而农业生产具有明显的地域性特点),为此各地的农业区位因素有很大的差异。

知识总结

5.近年来,中国钢铁产量持续高速增长,

使得铁矿石过度依赖进口。从我国铁矿

资源的供应角度分析其主要原因是我国

A.铁矿资源储量少

B.铁矿贫矿多,富矿少

C.铁矿产量不断减少

D.铁矿开采难度增大

√

我国铁矿贫矿多、富矿少,钢铁的冶炼费用高,因而铁矿石的进口依存度高。

解

析

请各位批评指正!

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查