4.1 走向生态文明 教学设计

文档属性

| 名称 | 4.1 走向生态文明 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 407.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-12 17:15:43 | ||

图片预览

文档简介

人教版(2019)地理高二年级下册

《走向生态文明》教学设计

课题名 4.1 走向生态文明

教材分析 本节课的内容结合新课程标准的要求主要从以下几方面对生态文明进行讲解。首先介绍了不从工业文明向生态文明的转变,主要从四个阶段着手介绍;其次介绍了生态文明下的资源、环境与国家安全。本节课的内容为本章后面的章节的学习打下了基础,也有利于培养学生分析问题、解决问题的综合地理思维能力。

教学目标 1、运用图文资料,说明人类走向生态文明的过程 2、结合实例,解释人与自然和谐共生的资源与环境安全观的内涵,举例说明生产方式和生活方式绿色化的途径。 3、联系实际,践行人与自然和谐共生的资源与环境安全观。

教学重点 人类走向生态文明的过程 2、生产、生活方式绿色化的途径

教学难点 树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观并将其转化为自觉行动

教学方法 自主、合作和探究法; 归纳法。

教学准备 教师准备:PPT、教参 学生准备:导学案,课本,笔记

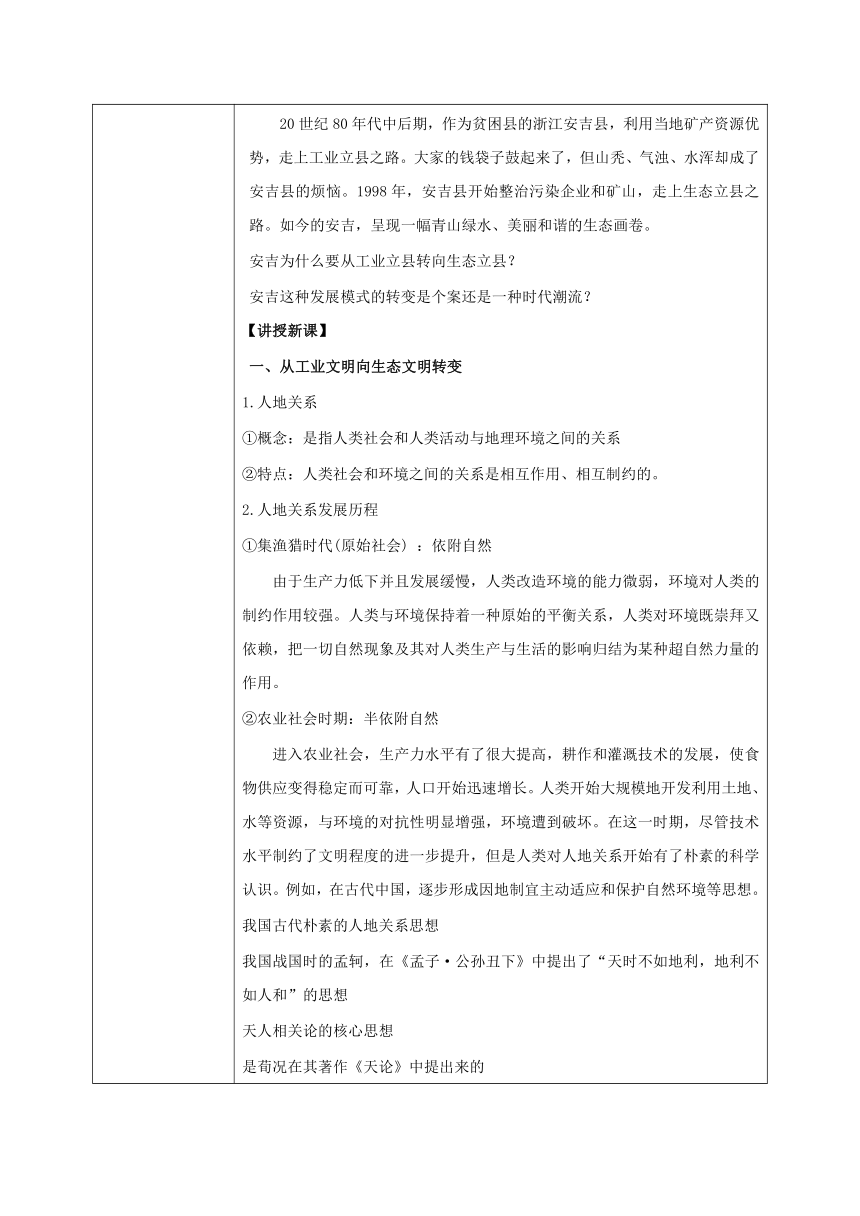

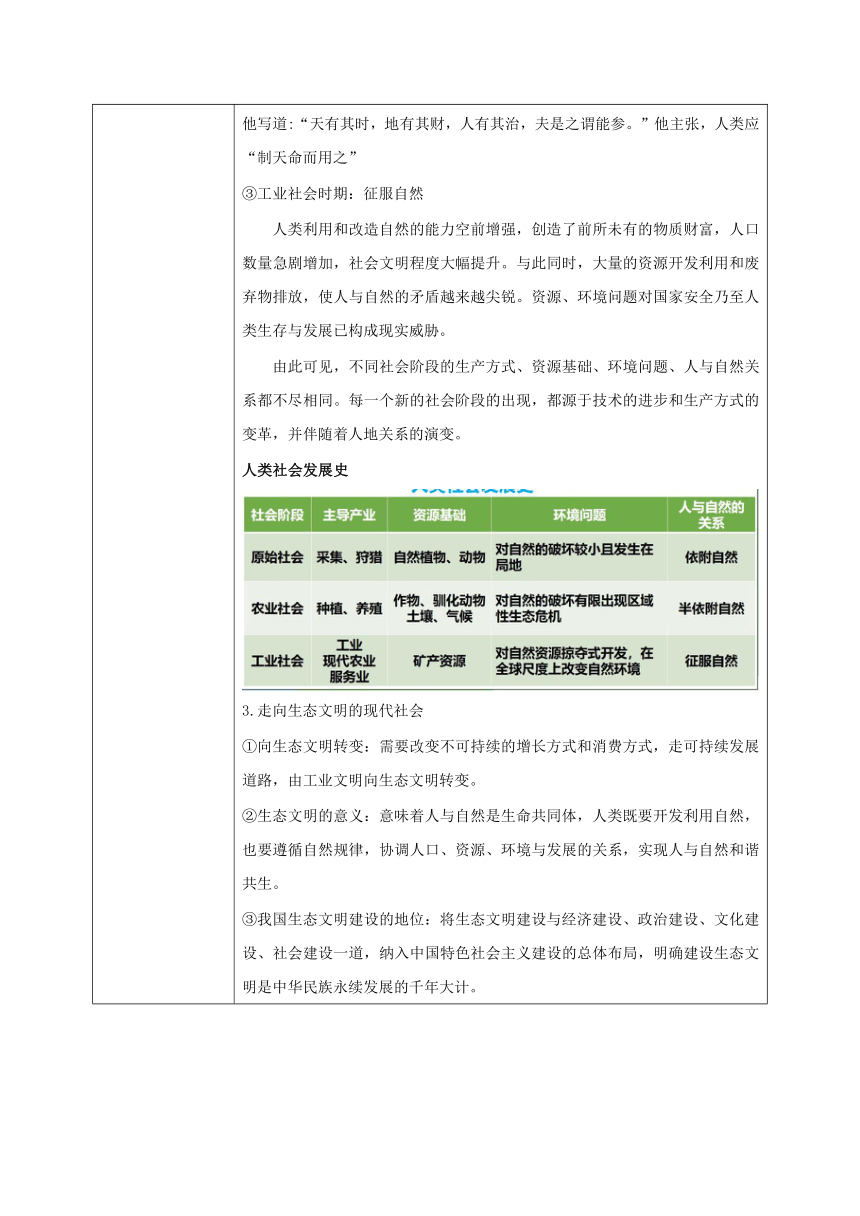

教学过程 【导入新课】 20世纪80年代中后期,作为贫困县的浙江安吉县,利用当地矿产资源优势,走上工业立县之路。大家的钱袋子鼓起来了,但山秃、气浊、水浑却成了安吉县的烦恼。1998年,安吉县开始整治污染企业和矿山,走上生态立县之路。如今的安吉,呈现一幅青山绿水、美丽和谐的生态画卷。 安吉为什么要从工业立县转向生态立县? 安吉这种发展模式的转变是个案还是一种时代潮流? 【讲授新课】 从工业文明向生态文明转变 1.人地关系 ①概念:是指人类社会和人类活动与地理环境之间的关系 ②特点:人类社会和环境之间的关系是相互作用、相互制约的。 2.人地关系发展历程 ①集渔猎时代(原始社会) :依附自然 由于生产力低下并且发展缓慢,人类改造环境的能力微弱,环境对人类的制约作用较强。人类与环境保持着一种原始的平衡关系,人类对环境既崇拜又依赖,把一切自然现象及其对人类生产与生活的影响归结为某种超自然力量的作用。 ②农业社会时期:半依附自然 进入农业社会,生产力水平有了很大提高,耕作和灌溉技术的发展,使食物供应变得稳定而可靠,人口开始迅速增长。人类开始大规模地开发利用土地、水等资源,与环境的对抗性明显增强,环境遭到破坏。在这一时期,尽管技术水平制约了文明程度的进一步提升,但是人类对人地关系开始有了朴素的科学认识。例如,在古代中国,逐步形成因地制宜主动适应和保护自然环境等思想。 我国古代朴素的人地关系思想 我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想 天人相关论的核心思想 是荀况在其著作《天论》中提出来的 他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之” ③工业社会时期:征服自然 人类利用和改造自然的能力空前增强,创造了前所未有的物质财富,人口数量急剧增加,社会文明程度大幅提升。与此同时,大量的资源开发利用和废弃物排放,使人与自然的矛盾越来越尖锐。资源、环境问题对国家安全乃至人类生存与发展已构成现实威胁。 由此可见,不同社会阶段的生产方式、资源基础、环境问题、人与自然关系都不尽相同。每一个新的社会阶段的出现,都源于技术的进步和生产方式的变革,并伴随着人地关系的演变。 人类社会发展史 3.走向生态文明的现代社会 ①向生态文明转变:需要改变不可持续的增长方式和消费方式,走可持续发展道路,由工业文明向生态文明转变。 ②生态文明的意义:意味着人与自然是生命共同体,人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律,协调人口、资源、环境与发展的关系,实现人与自然和谐共生。 ③我国生态文明建设的地位:将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道,纳入中国特色社会主义建设的总体布局,明确建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。 活动:比较被动屋与主动屋 被动屋,也叫被动式房屋、被动式超低能耗绿色建筑,是集高舒适度、低能耗、经济性于一体的节能建筑。之所以称其为被动屋,是因为它不需要主动向外界索取能源,更没有传统意义上的空调和暖气,基本上依靠被动收集的热量就可以使屋内一年四季保持舒适的温度。在理想状态下,被动屋正常运作时,通过合理的设计和合适的材料,只靠人体和室内电器余热,就能保持室温25℃左右,大幅降低冬季采暖与夏季制冷的能耗。 被动屋1991年源于德国法兰克福;作为低能耗和高舒适度的节能建筑,被动屋已在包括我国在内的世界各地开始推广。一般而言, 被动屋比普通建筑可节省高达90%的能耗,理论上可将采暖和供热能耗降低到零或接近零的水平。 个人上网查阅资料,分小组讨论以下问题。 1.和主动屋相比,被动屋主要有哪些减少能耗的途径? ①高性能玻璃、厚隔热层、石板地板与墙面等外围结构具有较高的保温隔热性能; ②连接点具有良好的气密性,减少热能损失; ③由于房屋气密性好,屋顶内侧安装了通风换气系统,室内废气可回收转换为热能,室外新鲜空气经过滤后进入室内,保证了室内空气质量; ④考虑窗户的朝向和大小、屋檐的宽度,以被动合理利用不同季节的太阳能。 2.你还能举出其他体现生态文明的生产或生活方式的实例吗? 低碳出行、自备布袋购物、绿色社区建设、绿色学校建设、光伏公路建设等。 二、生态文明下的资源、环境与国家安全 1.资源与环境安全观 人与自然和谐共生的资源与环境安全观是生态文明的一种具体体现。这种资源与环境安全观强调: ①资源、环境安全的本质就是寻求自然环境服务的可持续利用和服务效益最大化的平衡。 ②应在地球资源、环境所允许的边界内,避免资源短缺和环境问题对人类社会可持续发展构成威胁。 ③应避免资源安全和环境安全问题对国家安全、区域稳定和国际安全构成威胁。 2.保障资源、环境领域的国家安全 (1)根本:树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观,以生态文明建设为目标,变革发展模式。 (2)主要途径: ①推进生产方式的绿色化,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,大力发展绿色产业,培养新的经济增长点。 ②推进生活方式的绿色化,加快形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。 为保护环境,我们应该怎么做? 切实履行好保护环境的责任,自觉从我做起,从小事做起,尊重自然,顺应自然,增强节约意识、环境意识、生态意识,养成健康合理的生活方式和消费模式。 自学窗:可持续发展的经典读物——《我们共同的未来》 1989年12月,受联合国第38届大会秘书长的委托,挪威前首相布伦特兰夫人组织并领导了一个独立的、临时性的“世界环境与发展委员会”,该委员会由来自21个国家的社会活动家和科学家组成。委员会成员用了近三年的时间,在全世界范围内,收集了有关经济、人口、医疗、教育、军事、资源、环境、生态等各方面的材料与数据,广泛听取了政府官员、科学家、社会组织以及成千上万的个人——农民棚户区居民、青年、企业家、原住民等对环境和发展问题的意见,在此此基础上完成了一篇里程碑式的报告——《我们共同的未来》。该报告于1987年2月在日本东京召开的第八次世界环境与发展委员会上获得通过。 《我们共同的未来》把环境与发展这两个紧密相连的问题作为一个整体加以考虑。人类社会的可持续发展,只能以生态和自然资源的持久、稳定的支撑能力为基础,而环境问题也只有在经济的可持续发展中才能够得以解决。因此,只有正确处理眼前利益与长远利益、局部利益与整体利益的关系,协调经济发展与环境保护的关系,才能使人类社会长远发展。 《我们共同的未来》首次使“可持续发展”的理念成为国际社会的共识。报告指出:世界各国政府和人民必须从现在起对经济发展和环境保护这两个重大问题负起自己的历史责任,制定正确的政策并付诸实施;错误的政策和漫不经心都会对人类的生存造成威胁;必须立即行动起来,加以改变。以可持续发展为基本纲领,该报告从保护和发展环境资源、满足当代和后代的需要出发,提出了一系列政策目标和行动建议,对各国政府和人民的政策选择具有重要的参考价值。 该报告在第11章“和平、安全、发展和环境”中专门阐述了环境与安全的相互关系,指出环境压力既是政治紧张局势和武装冲突的起因,也是他们的结果。国家间常常为争夺原材料、能源、土地、河流流域、海上航道和其他重要的环境资源的控制权而发生武装冲突。随着资源的减少和竞争的加剧,这种冲突也可能加剧。 总结 课堂练习 1.人类社会发展历程中人地矛盾最尖锐的时期是( C ) A.采猎时期 B.农业时期 C.工业时期 D.后工业时期 2.下列关于生态文明与国家安全说法,错误的是( D ) A.建设生态文明,有利于维护国家安全与发展利益 B.人与自然和谐共生的资源与环境安全观是生态文明的体现 C.资源安全和环境安全问题对国家安全、区域稳定和国际安全构成威胁 D.生态文明建设与国家安全没有直接联系 十九大报告指出:建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。据此回答10~11题。 3.“绿水青山就是金山银山”,反映中华民族永续发展的基础是( C ) A.经济持续发展 B.社会持续发展 C.生态持续发展 D.文化持续发展 4.人类活动对生态文明建设会产生深远的影响,下列行为符合生态文明建设理念的是( A ) A.在丘陵、山区实施退耕还林 B.在我国北方缺水地区扩大地下水开采 C.毁林开荒、围湖造田 D.全面关停污染企业 2019中国绿色经济峰会暨首届粤港澳大湾区绿色发展论坛于11月15日启幕。发展绿色经济成为生态文明建设的必由之路。据此完成5~7题。 5.绿色农业发展的根本途径是( B ) A.加大劳动力的投入 B.加大科技的投入 C.改变农作物的基因 D.加大种植面积 6.发展绿色经济,进行清洁生产避免在产品生产和使用过程中产生污染,这是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。实施清洁生产后,工厂( D ) A.仅实现了无废弃物排放 B.生产重点转向对废弃物的综合利用 C.隔断了与其他工厂的工业联系 D.从生产过程的每个环节减少对环境的污染 7.下列对“绿色消费”的理解,错误的是( A ) A.要求人们购买、使用带有绿色的物品 B.尽量使用可再生物品 C.尽量使用对环境不造成污染的物品 D.尽量减少一次性塑料袋的使用

板书设计 第一节 走向生态文明 一、从工业文明向生态文明转变 1.人地关系 2.人地关系发展历程 ①集渔猎时代 ②农业社会时期 ③工业社会时期 3.走向生态文明的现代社会 二、生态文明下的资源、环境与国家安全 1.资源与环境安全观 2.保障资源、环境领域的国家安全

课后作业 完成配套课后练习,预习新课。

教学反思 亮点:充分利用了多媒体的优势,使教学内容的呈现方式新颖多样,给学生以听觉、视觉、感觉等多维度立体的刺激,激发学生的兴趣和求知欲 不足之处:课堂设计探讨问题太少,内容过多,学生没有时间,不利于学生分析能力的培养 课堂教学建议:优化课程结构,简练表述语言,在学生学习过程中和学习后都起到引导学生思维、帮助搭建知识框架。

《走向生态文明》教学设计

课题名 4.1 走向生态文明

教材分析 本节课的内容结合新课程标准的要求主要从以下几方面对生态文明进行讲解。首先介绍了不从工业文明向生态文明的转变,主要从四个阶段着手介绍;其次介绍了生态文明下的资源、环境与国家安全。本节课的内容为本章后面的章节的学习打下了基础,也有利于培养学生分析问题、解决问题的综合地理思维能力。

教学目标 1、运用图文资料,说明人类走向生态文明的过程 2、结合实例,解释人与自然和谐共生的资源与环境安全观的内涵,举例说明生产方式和生活方式绿色化的途径。 3、联系实际,践行人与自然和谐共生的资源与环境安全观。

教学重点 人类走向生态文明的过程 2、生产、生活方式绿色化的途径

教学难点 树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观并将其转化为自觉行动

教学方法 自主、合作和探究法; 归纳法。

教学准备 教师准备:PPT、教参 学生准备:导学案,课本,笔记

教学过程 【导入新课】 20世纪80年代中后期,作为贫困县的浙江安吉县,利用当地矿产资源优势,走上工业立县之路。大家的钱袋子鼓起来了,但山秃、气浊、水浑却成了安吉县的烦恼。1998年,安吉县开始整治污染企业和矿山,走上生态立县之路。如今的安吉,呈现一幅青山绿水、美丽和谐的生态画卷。 安吉为什么要从工业立县转向生态立县? 安吉这种发展模式的转变是个案还是一种时代潮流? 【讲授新课】 从工业文明向生态文明转变 1.人地关系 ①概念:是指人类社会和人类活动与地理环境之间的关系 ②特点:人类社会和环境之间的关系是相互作用、相互制约的。 2.人地关系发展历程 ①集渔猎时代(原始社会) :依附自然 由于生产力低下并且发展缓慢,人类改造环境的能力微弱,环境对人类的制约作用较强。人类与环境保持着一种原始的平衡关系,人类对环境既崇拜又依赖,把一切自然现象及其对人类生产与生活的影响归结为某种超自然力量的作用。 ②农业社会时期:半依附自然 进入农业社会,生产力水平有了很大提高,耕作和灌溉技术的发展,使食物供应变得稳定而可靠,人口开始迅速增长。人类开始大规模地开发利用土地、水等资源,与环境的对抗性明显增强,环境遭到破坏。在这一时期,尽管技术水平制约了文明程度的进一步提升,但是人类对人地关系开始有了朴素的科学认识。例如,在古代中国,逐步形成因地制宜主动适应和保护自然环境等思想。 我国古代朴素的人地关系思想 我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想 天人相关论的核心思想 是荀况在其著作《天论》中提出来的 他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之” ③工业社会时期:征服自然 人类利用和改造自然的能力空前增强,创造了前所未有的物质财富,人口数量急剧增加,社会文明程度大幅提升。与此同时,大量的资源开发利用和废弃物排放,使人与自然的矛盾越来越尖锐。资源、环境问题对国家安全乃至人类生存与发展已构成现实威胁。 由此可见,不同社会阶段的生产方式、资源基础、环境问题、人与自然关系都不尽相同。每一个新的社会阶段的出现,都源于技术的进步和生产方式的变革,并伴随着人地关系的演变。 人类社会发展史 3.走向生态文明的现代社会 ①向生态文明转变:需要改变不可持续的增长方式和消费方式,走可持续发展道路,由工业文明向生态文明转变。 ②生态文明的意义:意味着人与自然是生命共同体,人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律,协调人口、资源、环境与发展的关系,实现人与自然和谐共生。 ③我国生态文明建设的地位:将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道,纳入中国特色社会主义建设的总体布局,明确建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。 活动:比较被动屋与主动屋 被动屋,也叫被动式房屋、被动式超低能耗绿色建筑,是集高舒适度、低能耗、经济性于一体的节能建筑。之所以称其为被动屋,是因为它不需要主动向外界索取能源,更没有传统意义上的空调和暖气,基本上依靠被动收集的热量就可以使屋内一年四季保持舒适的温度。在理想状态下,被动屋正常运作时,通过合理的设计和合适的材料,只靠人体和室内电器余热,就能保持室温25℃左右,大幅降低冬季采暖与夏季制冷的能耗。 被动屋1991年源于德国法兰克福;作为低能耗和高舒适度的节能建筑,被动屋已在包括我国在内的世界各地开始推广。一般而言, 被动屋比普通建筑可节省高达90%的能耗,理论上可将采暖和供热能耗降低到零或接近零的水平。 个人上网查阅资料,分小组讨论以下问题。 1.和主动屋相比,被动屋主要有哪些减少能耗的途径? ①高性能玻璃、厚隔热层、石板地板与墙面等外围结构具有较高的保温隔热性能; ②连接点具有良好的气密性,减少热能损失; ③由于房屋气密性好,屋顶内侧安装了通风换气系统,室内废气可回收转换为热能,室外新鲜空气经过滤后进入室内,保证了室内空气质量; ④考虑窗户的朝向和大小、屋檐的宽度,以被动合理利用不同季节的太阳能。 2.你还能举出其他体现生态文明的生产或生活方式的实例吗? 低碳出行、自备布袋购物、绿色社区建设、绿色学校建设、光伏公路建设等。 二、生态文明下的资源、环境与国家安全 1.资源与环境安全观 人与自然和谐共生的资源与环境安全观是生态文明的一种具体体现。这种资源与环境安全观强调: ①资源、环境安全的本质就是寻求自然环境服务的可持续利用和服务效益最大化的平衡。 ②应在地球资源、环境所允许的边界内,避免资源短缺和环境问题对人类社会可持续发展构成威胁。 ③应避免资源安全和环境安全问题对国家安全、区域稳定和国际安全构成威胁。 2.保障资源、环境领域的国家安全 (1)根本:树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观,以生态文明建设为目标,变革发展模式。 (2)主要途径: ①推进生产方式的绿色化,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,大力发展绿色产业,培养新的经济增长点。 ②推进生活方式的绿色化,加快形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。 为保护环境,我们应该怎么做? 切实履行好保护环境的责任,自觉从我做起,从小事做起,尊重自然,顺应自然,增强节约意识、环境意识、生态意识,养成健康合理的生活方式和消费模式。 自学窗:可持续发展的经典读物——《我们共同的未来》 1989年12月,受联合国第38届大会秘书长的委托,挪威前首相布伦特兰夫人组织并领导了一个独立的、临时性的“世界环境与发展委员会”,该委员会由来自21个国家的社会活动家和科学家组成。委员会成员用了近三年的时间,在全世界范围内,收集了有关经济、人口、医疗、教育、军事、资源、环境、生态等各方面的材料与数据,广泛听取了政府官员、科学家、社会组织以及成千上万的个人——农民棚户区居民、青年、企业家、原住民等对环境和发展问题的意见,在此此基础上完成了一篇里程碑式的报告——《我们共同的未来》。该报告于1987年2月在日本东京召开的第八次世界环境与发展委员会上获得通过。 《我们共同的未来》把环境与发展这两个紧密相连的问题作为一个整体加以考虑。人类社会的可持续发展,只能以生态和自然资源的持久、稳定的支撑能力为基础,而环境问题也只有在经济的可持续发展中才能够得以解决。因此,只有正确处理眼前利益与长远利益、局部利益与整体利益的关系,协调经济发展与环境保护的关系,才能使人类社会长远发展。 《我们共同的未来》首次使“可持续发展”的理念成为国际社会的共识。报告指出:世界各国政府和人民必须从现在起对经济发展和环境保护这两个重大问题负起自己的历史责任,制定正确的政策并付诸实施;错误的政策和漫不经心都会对人类的生存造成威胁;必须立即行动起来,加以改变。以可持续发展为基本纲领,该报告从保护和发展环境资源、满足当代和后代的需要出发,提出了一系列政策目标和行动建议,对各国政府和人民的政策选择具有重要的参考价值。 该报告在第11章“和平、安全、发展和环境”中专门阐述了环境与安全的相互关系,指出环境压力既是政治紧张局势和武装冲突的起因,也是他们的结果。国家间常常为争夺原材料、能源、土地、河流流域、海上航道和其他重要的环境资源的控制权而发生武装冲突。随着资源的减少和竞争的加剧,这种冲突也可能加剧。 总结 课堂练习 1.人类社会发展历程中人地矛盾最尖锐的时期是( C ) A.采猎时期 B.农业时期 C.工业时期 D.后工业时期 2.下列关于生态文明与国家安全说法,错误的是( D ) A.建设生态文明,有利于维护国家安全与发展利益 B.人与自然和谐共生的资源与环境安全观是生态文明的体现 C.资源安全和环境安全问题对国家安全、区域稳定和国际安全构成威胁 D.生态文明建设与国家安全没有直接联系 十九大报告指出:建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。据此回答10~11题。 3.“绿水青山就是金山银山”,反映中华民族永续发展的基础是( C ) A.经济持续发展 B.社会持续发展 C.生态持续发展 D.文化持续发展 4.人类活动对生态文明建设会产生深远的影响,下列行为符合生态文明建设理念的是( A ) A.在丘陵、山区实施退耕还林 B.在我国北方缺水地区扩大地下水开采 C.毁林开荒、围湖造田 D.全面关停污染企业 2019中国绿色经济峰会暨首届粤港澳大湾区绿色发展论坛于11月15日启幕。发展绿色经济成为生态文明建设的必由之路。据此完成5~7题。 5.绿色农业发展的根本途径是( B ) A.加大劳动力的投入 B.加大科技的投入 C.改变农作物的基因 D.加大种植面积 6.发展绿色经济,进行清洁生产避免在产品生产和使用过程中产生污染,这是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。实施清洁生产后,工厂( D ) A.仅实现了无废弃物排放 B.生产重点转向对废弃物的综合利用 C.隔断了与其他工厂的工业联系 D.从生产过程的每个环节减少对环境的污染 7.下列对“绿色消费”的理解,错误的是( A ) A.要求人们购买、使用带有绿色的物品 B.尽量使用可再生物品 C.尽量使用对环境不造成污染的物品 D.尽量减少一次性塑料袋的使用

板书设计 第一节 走向生态文明 一、从工业文明向生态文明转变 1.人地关系 2.人地关系发展历程 ①集渔猎时代 ②农业社会时期 ③工业社会时期 3.走向生态文明的现代社会 二、生态文明下的资源、环境与国家安全 1.资源与环境安全观 2.保障资源、环境领域的国家安全

课后作业 完成配套课后练习,预习新课。

教学反思 亮点:充分利用了多媒体的优势,使教学内容的呈现方式新颖多样,给学生以听觉、视觉、感觉等多维度立体的刺激,激发学生的兴趣和求知欲 不足之处:课堂设计探讨问题太少,内容过多,学生没有时间,不利于学生分析能力的培养 课堂教学建议:优化课程结构,简练表述语言,在学生学习过程中和学习后都起到引导学生思维、帮助搭建知识框架。

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查