《牧童》《舟过安仁》《清平乐·村居》课件

文档属性

| 名称 | 《牧童》《舟过安仁》《清平乐·村居》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件61张PPT。古诗词三首篙

棹

媪

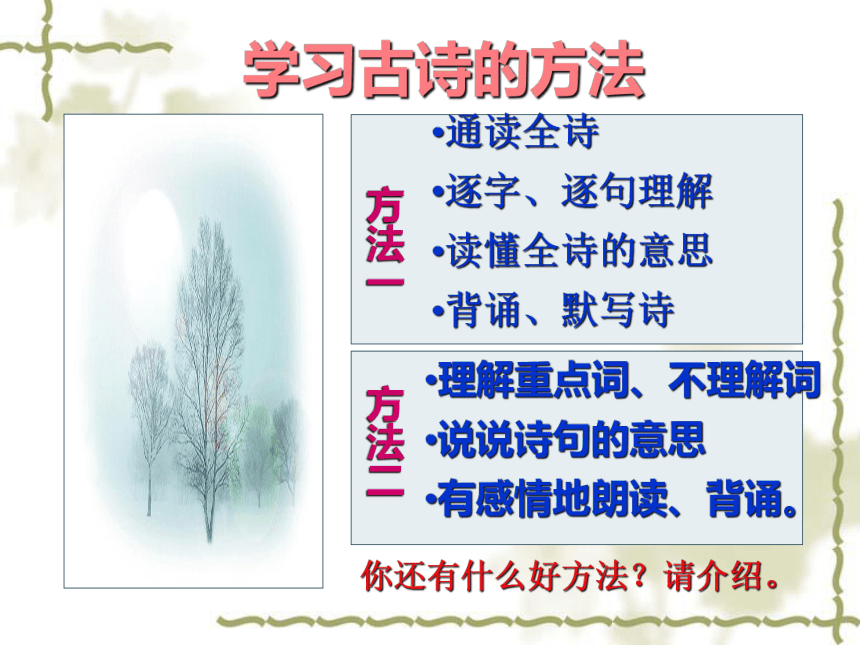

剥(zhào)(棹竿)(bāo)(剥开)(gāo)(竹篙)(ǎo)(翁媪)牧蓑遮 醉媚锄剥 学习古诗的方法通读全诗

逐字、逐句理解

读懂全诗的意思

背诵、默写诗 方法一理解重点词、不理解词

说说诗句的意思

有感情地朗读、背诵。方法二你还有什么好方法?请介绍。团结力量大小组合作,利用课文注释和自己搜集的资料理解诗句的意思!牧童牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

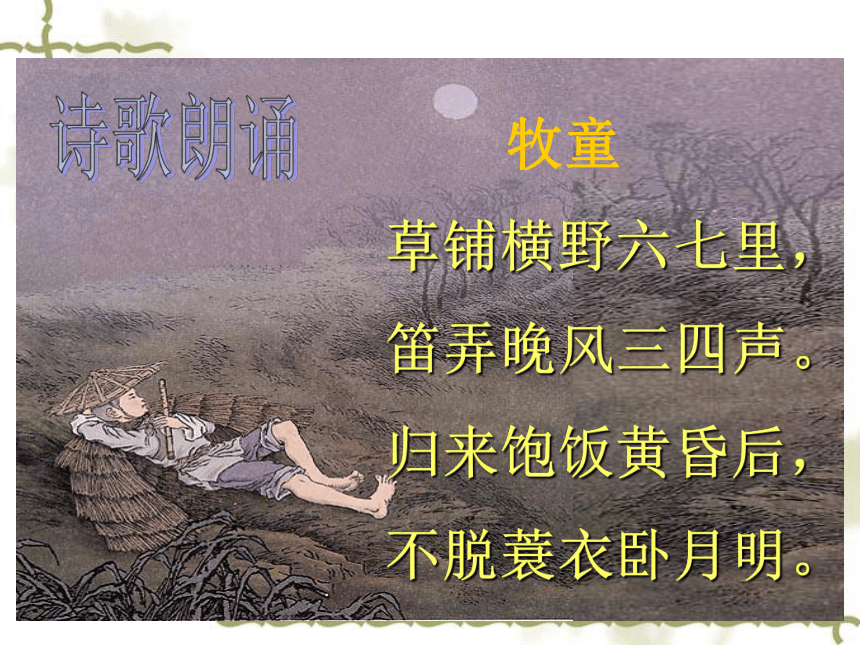

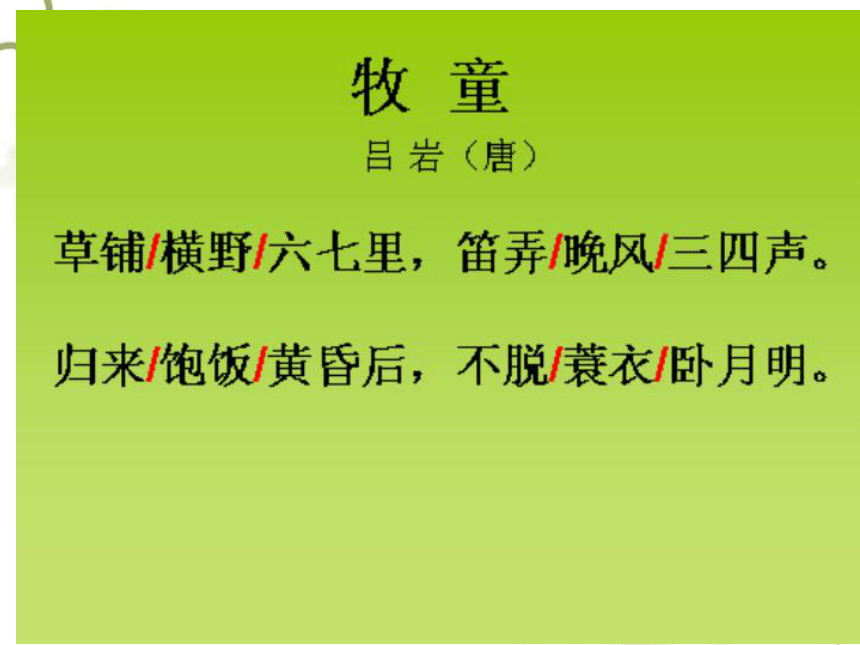

突然闭口立。所见清·袁枚 古诗回顾 吕岩,字洞宾,唐代京兆人。咸通举进士,曾两为县令。值黄巢起义,携家入终南山学道,不知所终。是传说中的逍遥大仙。诗人简介诗歌朗诵草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,

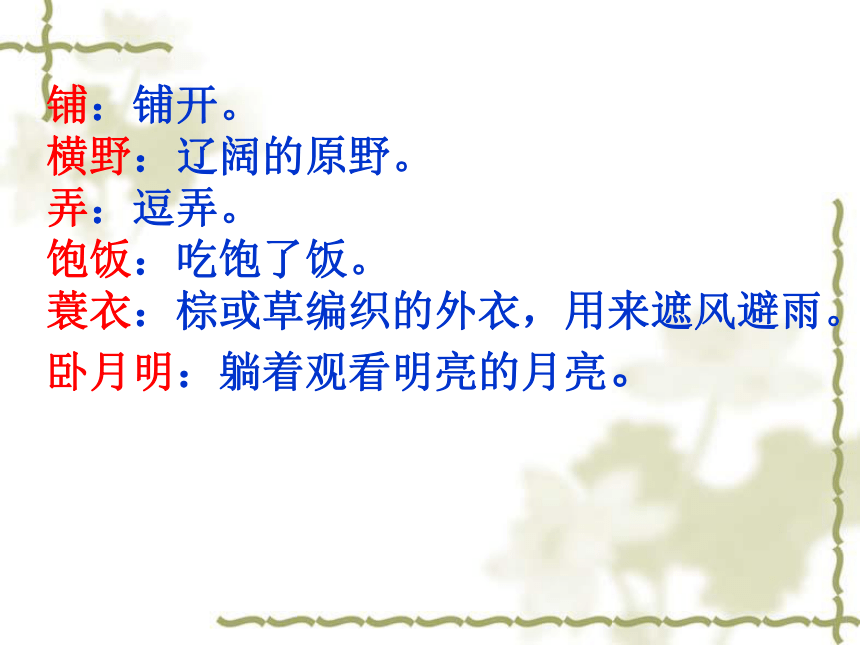

不脱蓑衣卧月明。牧童铺:铺开。

横野:辽阔的原野。

弄:逗弄。

饱饭:吃饱了饭。

蓑衣:棕或草编织的外衣,用来遮风避雨。

卧月明:躺着观看明亮的月亮。

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

诗意: 广阔的原野铺满了青青的野草,笛声逗弄晚风悠扬悦耳、时断时续地从远处传来。

牧童放牧归来,吃饱了饭后已是黄昏。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的明亮的月亮。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。卧看月明“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。”

放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。 “归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”

吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。 草场、笛声、月夜、牧童,像一幅恬淡的水墨画,使我们的心灵感到宁静。 《牧童》一诗,不仅让我们感到了“日出而作,日落而息”的生活的安然与恬静,也让我们感受到了牧童心灵的无羁无绊,自然放松。白天有牛和牧笛为友,晚上有清风明月相伴,真如世外桃源的生活。当然,透过诗,我们也看到作者心灵世界的一种追求,对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。 体会诗意感悟诗情 请你再次诵读全诗,发挥想象,在脑海中把诗歌的语言变成一幅画面,然后用自己的语言描述出来。

(茫茫原野,一眼望去,尽是长势茂盛的青草,晚风中,牧童吹奏的笛声悠扬悦耳。黄昏时分,吃完晚饭,连蓑衣也不脱,就悠闲自在地躺在月光下欣赏月夜的美景。) 牧童

[唐]栖蟾(qī chán)

牛得自由骑,

春风细雨飞。

青山青草里,

一笛一蓑衣。 牧童

[唐]吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,

不脱蓑衣卧月明。1、“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。”你感受到了什么? 提示:六七里方圆的原野铺满了青青的野草,三四声悠扬的笛声和着微微的晚风传来。可以感受到孩子是那么的悠闲自得、怡然而乐,感受到的是一种野趣。 2、“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”你看到了什么?说说感受和意思。 提示:牧童牧牛回来已到黄昏,晚饭吃得饱饱的,无忧无虑,还没脱下蓑衣就躺在院子里,悠然自得地看那渐渐升起的明月。可以感受到的是孩子的心情是那么的舒畅,他的生活是无忧无虑,非常惬意。 3、诗句中描写了牧童归来后的场景,你看到了一个怎样的牧童?从哪里看出来的? 提示:一个“弄”,一个“卧”。(可爱、调皮、疲倦) (宋)舟过安仁诗人简介 杨万里(公元1127-1206年),字廷秀,自号诚斋野客,吉水南溪(今吉水县黄桥乡洴塘村)人。他是南宋杰出的诗人,与陆游、范成大、尤袤齐名,被后人推为“中兴四大家”。 诗歌朗诵 一叶渔船两小童,

收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,

不是遮头是使风。 舟过安仁宋·杨万里字词理解县名。在湖南省东南部,宋时设县。安仁:

篙:

棹:

怪生:撑船用的竹竿或木杆。船桨。怪不得。 舟过安仁

此诗写诗人乘舟路过安仁时,所见到的情景。 舟过安仁词句解析 “一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”

一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。 “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”理解诗句意思,从中你感受到了什么? “张、使风”表现出两个孩子的 。 天真、可爱、聪明1、“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”读了这两句,你好象看到了什么? 提示:一只小船上坐着两个小孩子,他们把篙收了,棹停了,坐在船上。 2、“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”理解诗句意思,从中你感受到了什么? 提示:十分奇怪为什么没有雨,他们也把伞张在那儿,原来他们是在遮雨,而是别出心裁,用伞试风。“张、使风”描绘出两个淘气、可爱、天真的孩子。 《舟过安仁》是宋代诗人 杨万里 的作品。诗中,前两句话描写的是作者的 所见 ,后两句描写的是作者的 所悟 。我们还学过他写的 《晓出净慈寺送林子方》《小池》《宿新市徐公店 》. 此诗写诗人乘舟路过安仁时,所见到的情景。这首诗浅白如话,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为和行为中透出的只有孩童才有的奇思妙想。这里有作者的所见:一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。也有作者的所悟:哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! 感受诗意 出净慈寺送林子方

(南宋)杨万里 ??

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 小池

宋 杨万里

泉眼无声惜细流,

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角 ,

早有蜻蜓立上头。 宿新市徐公店

宋· 杨万里 ??

篱落疏疏一径深,

树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,

飞入菜花无处寻。

词和词牌词,又称为“诗余”、“长短句”。它兴起于南朝,成形于晚唐,盛行于宋代;最早是一种配乐歌唱的诗,所以每首词都必须按一定的歌谱填写,这歌谱叫词牌。清平乐?村居宋·辛弃疾 辛弃疾,字幼安,号稼轩,历城人(山东济南人),南宋爱国词人。一生主张抗金,渴望恢复中原。著有词集《稼轩长短句》。

诗人简介

辛弃疾曾历任江西、湖南、湖北安抚使,任职期间,打击贪官,救济灾民,颇有政绩。淳熙八年被劾职,退居江西上饶、铅山一带,隐居长达二十年,他退居乡间,与山民野老打成一片,过着平凡质朴、恬淡安静的生活。此时,他一改过去壮大场面的描述和豪杰人物的刻画,转而饱蘸色彩去描绘田园风景画和俚俗乡情图。这首词题为“村居”,是词人晚年遭受排斥、打击,壮志难酬,归隐上饶地区农村时的作品。写作背景诗歌朗诵清平乐·村居 茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。 辛弃疾字词理解清平乐:词牌名,“乐”读yuè。茅檐:茅屋的屋檐。吴音:吴地的方言。泛指南方的方言。相媚好:这里指相互逗趣、取乐。翁媪:老翁、老妇。亡赖:同“无赖”,“亡”读wú,这里指顽皮、淘气。 看图,你感到了什么?

(简朴的乡间生活,但很美。特别是青青草让人想起了春天踏青的美好感受。)茅檐低小,溪上青青草。诗句理解 轻声读这句,感受到了什么?

(一对头发花白的老夫妇满脸通红,大概刚喝了酒,他们亲热相待,用乡音聊天说话。)

仅仅是酒让他们醉了吗?如此温馨、幸福、美好的生活,怎么不令人醉呢?醉里吴音相媚好,

白发谁家翁媪。诗句理解大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。 (这里写大儿子和中儿子的勤劳,是为了为下一句,小儿子的天真、活泼的形象埋下伏笔。)诗句理解最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。 (“卧”字确实使用最妙, 它把小儿躺在溪边剥莲蓬吃的天真、活泼、顽皮的劲儿,和盘托出,跃然纸上, 从而使人物形象鲜明,意境耐人寻味。)诗句理解 作者是怎样写出孩子们的可爱的呢?从读中感受到了什么呢?

(大儿子在河东豆地锄草,二儿子在编织鸡笼,最喜欢的是顽皮的小儿子,在河边伏着剥莲蓬、取莲子。多幸福的乡村生活啊,那对白发夫妻陶醉了。)诗句理解诗句释意 屋檐低,茅舍小。小溪潺潺,岸上长满了茵茵绿草。一阵吴音,絮絮叨叨,还带着几分醉意,亲切,美好!这是谁家,一对白发苍苍,公公,姥姥。 大儿子,在小溪东岸,豆地里锄草。二儿子,正在编织鸡笼,手艺可巧!小儿子,躺在溪边剥莲蓬,一个逗人喜爱的顽皮佬。 1.想一想,这对白发翁媪生活在这样的环境里,又有勤劳可爱的儿子,心情怎么样?

(要求找出词中的“醉”字进行品味。)

2.作者偶尔看到了白发翁媪的生活环境,心里又想些什么呢?

(继续品味“醉”字。)

3.那对白发夫妻陶醉了。作者辛弃疾看到此情此景,也陶醉在这样的画面之中。你呢?

4.配乐朗读或背诵。回味“美”小结 《清平乐·村居》这首词刻画了一幅 清新奇妙的乡村农家素描图,表现了农家恬静舒适的生活和怡然自乐的生活画面,表达了词人轻松闲适的心情和对田园生活的欣赏。

《清平乐·村居》词中哪几句写景,怎样的一幅图景?词人刻画了哪些人?他们都在干什么?从他们的行动及特点中你读到了什么?说说你对词中“醉”的理解。 1、“茅檐低小,溪上青青草。”看图知道。你感到了什么? 提示:简朴的乡间生活,但很美。特别是青青草让人想起了春天踏青的美好感受。 2、“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。”感受到了什么? 提示:一对头发花白的老夫妇满脸通红,大概刚喝了酒,他们亲热相待,用乡音聊天说话。仅仅是酒让他们醉了吗?如此温馨、幸福、美好的生活,怎么不令人醉呢? 3、作者是怎样写出孩子们的可爱的呢? 提示:大儿子在河东豆地锄草,二儿子在编织鸡笼,最喜欢的是顽皮的小儿子,在河边伏着剥莲蓬、取莲子。 诗句释意草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。 诗句给我们以视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。一个“铺”字,把草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉,表现出来了;一个“弄”字,更显出了一种情趣,把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。草场的宽阔无垠为牧童的出场铺垫了一个场景,笛声的悠扬悦耳,使我们想象到晚归牧童劳作一天后的轻松闲适的心境。未见牧童,先闻其声,给人无限美好的想象空间。当然,这里的“六七里”和“三四声”不是确指的数字,只是为了突出原野的宽阔和乡村傍晚的静寂。 归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。 诗人笔锋一转,开始写吃饱饭的牧童休息的情景。把以地为床,以天为帐,饥来即食,困来即眠,无牵无挂,自由自在的牧童形象刻画得活灵活现。没有家人聚集的场景,没有伙伴嬉戏的情景,吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。是累了,想躺下来好好地舒展一下身子?是喜欢月夜的景色,想好好地欣赏一下?仰望明亮的月儿,牧童心里会想些什么?或者什么都没想,就睡着了……诗人似乎只把他之所见如实地写了下来,却让我们不禁浮想联翩。 这可能是诗人闲来一瞥发现的情景,当然,两个小孩很快引起了他的注意,为什么呢?因为他们虽坐在船上,却没有划船,竹篙收起来了,船桨也停在那里,这不是很奇怪吗?由此可见,此时作者的心情是闲适的,也是比较愉快的,所以才注意到两个孩童的所作所为。一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。诗句释意 这里省略了诗人看到的两个孩子撑伞的事,省略了作者心中由此产生的疑问,而直接把疑窦顿解的愉悦写了出来。怎么解开的呢?可能是诗人看到孩童异常的行为,就开始更认真地观察、思考,结果当然是恍然大悟:哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊!也可能是直接就问两个孩子,孩子把原因讲给他听的。不管怎样,知道了原因,作者一定是哑然失笑,为小童子的聪明,也为他们的童真和稚气,于是欣然提笔,记录下这充满童趣的一幕。怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。?????? 范例:? 在一个月光皎洁的夜晚,草原上,碧草茫茫,远处,几棵树挺立在草原上,像一个个守护草原的卫士。这时,一阵风萧萧地吹过,原本毫无生气的草原舞动了起来,不时发出“刷刷”的响声,就像一个个绿色跳跃的精灵正给这舒缓宁静而又迷人的月夜奏上一曲动听的“夜曲”

????? 远处,有一个隐隐约约的身影躺在草地上。原来那是一个牧童,刚刚吃完饱饭,就连身穿的那件蓑衣也没脱,一边吹奏着笛子,一边看着这美丽的夜景,那声声悠扬悦耳的笛子声传遍了整个草原,给原本只有自然气息的“夜曲”增加了一份幽雅……时间飞快地流逝着,原本明亮皎洁的月亮现在只剩下一点微弱的暗光,“精灵”们继续演奏着,但现在的速度比之前的更为幽雅了,而那位牧童,拿着他那支笛子,躺在草地上安然入睡了……小练笔:用自己的话改写《牧童》

棹

媪

剥(zhào)(棹竿)(bāo)(剥开)(gāo)(竹篙)(ǎo)(翁媪)牧蓑遮 醉媚锄剥 学习古诗的方法通读全诗

逐字、逐句理解

读懂全诗的意思

背诵、默写诗 方法一理解重点词、不理解词

说说诗句的意思

有感情地朗读、背诵。方法二你还有什么好方法?请介绍。团结力量大小组合作,利用课文注释和自己搜集的资料理解诗句的意思!牧童牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

突然闭口立。所见清·袁枚 古诗回顾 吕岩,字洞宾,唐代京兆人。咸通举进士,曾两为县令。值黄巢起义,携家入终南山学道,不知所终。是传说中的逍遥大仙。诗人简介诗歌朗诵草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,

不脱蓑衣卧月明。牧童铺:铺开。

横野:辽阔的原野。

弄:逗弄。

饱饭:吃饱了饭。

蓑衣:棕或草编织的外衣,用来遮风避雨。

卧月明:躺着观看明亮的月亮。

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

诗意: 广阔的原野铺满了青青的野草,笛声逗弄晚风悠扬悦耳、时断时续地从远处传来。

牧童放牧归来,吃饱了饭后已是黄昏。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的明亮的月亮。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。卧看月明“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。”

放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。 “归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”

吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。 草场、笛声、月夜、牧童,像一幅恬淡的水墨画,使我们的心灵感到宁静。 《牧童》一诗,不仅让我们感到了“日出而作,日落而息”的生活的安然与恬静,也让我们感受到了牧童心灵的无羁无绊,自然放松。白天有牛和牧笛为友,晚上有清风明月相伴,真如世外桃源的生活。当然,透过诗,我们也看到作者心灵世界的一种追求,对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。 体会诗意感悟诗情 请你再次诵读全诗,发挥想象,在脑海中把诗歌的语言变成一幅画面,然后用自己的语言描述出来。

(茫茫原野,一眼望去,尽是长势茂盛的青草,晚风中,牧童吹奏的笛声悠扬悦耳。黄昏时分,吃完晚饭,连蓑衣也不脱,就悠闲自在地躺在月光下欣赏月夜的美景。) 牧童

[唐]栖蟾(qī chán)

牛得自由骑,

春风细雨飞。

青山青草里,

一笛一蓑衣。 牧童

[唐]吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,

不脱蓑衣卧月明。1、“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。”你感受到了什么? 提示:六七里方圆的原野铺满了青青的野草,三四声悠扬的笛声和着微微的晚风传来。可以感受到孩子是那么的悠闲自得、怡然而乐,感受到的是一种野趣。 2、“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”你看到了什么?说说感受和意思。 提示:牧童牧牛回来已到黄昏,晚饭吃得饱饱的,无忧无虑,还没脱下蓑衣就躺在院子里,悠然自得地看那渐渐升起的明月。可以感受到的是孩子的心情是那么的舒畅,他的生活是无忧无虑,非常惬意。 3、诗句中描写了牧童归来后的场景,你看到了一个怎样的牧童?从哪里看出来的? 提示:一个“弄”,一个“卧”。(可爱、调皮、疲倦) (宋)舟过安仁诗人简介 杨万里(公元1127-1206年),字廷秀,自号诚斋野客,吉水南溪(今吉水县黄桥乡洴塘村)人。他是南宋杰出的诗人,与陆游、范成大、尤袤齐名,被后人推为“中兴四大家”。 诗歌朗诵 一叶渔船两小童,

收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,

不是遮头是使风。 舟过安仁宋·杨万里字词理解县名。在湖南省东南部,宋时设县。安仁:

篙:

棹:

怪生:撑船用的竹竿或木杆。船桨。怪不得。 舟过安仁

此诗写诗人乘舟路过安仁时,所见到的情景。 舟过安仁词句解析 “一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”

一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。 “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”理解诗句意思,从中你感受到了什么? “张、使风”表现出两个孩子的 。 天真、可爱、聪明1、“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”读了这两句,你好象看到了什么? 提示:一只小船上坐着两个小孩子,他们把篙收了,棹停了,坐在船上。 2、“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”理解诗句意思,从中你感受到了什么? 提示:十分奇怪为什么没有雨,他们也把伞张在那儿,原来他们是在遮雨,而是别出心裁,用伞试风。“张、使风”描绘出两个淘气、可爱、天真的孩子。 《舟过安仁》是宋代诗人 杨万里 的作品。诗中,前两句话描写的是作者的 所见 ,后两句描写的是作者的 所悟 。我们还学过他写的 《晓出净慈寺送林子方》《小池》《宿新市徐公店 》. 此诗写诗人乘舟路过安仁时,所见到的情景。这首诗浅白如话,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为和行为中透出的只有孩童才有的奇思妙想。这里有作者的所见:一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。也有作者的所悟:哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! 感受诗意 出净慈寺送林子方

(南宋)杨万里 ??

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 小池

宋 杨万里

泉眼无声惜细流,

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角 ,

早有蜻蜓立上头。 宿新市徐公店

宋· 杨万里 ??

篱落疏疏一径深,

树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,

飞入菜花无处寻。

词和词牌词,又称为“诗余”、“长短句”。它兴起于南朝,成形于晚唐,盛行于宋代;最早是一种配乐歌唱的诗,所以每首词都必须按一定的歌谱填写,这歌谱叫词牌。清平乐?村居宋·辛弃疾 辛弃疾,字幼安,号稼轩,历城人(山东济南人),南宋爱国词人。一生主张抗金,渴望恢复中原。著有词集《稼轩长短句》。

诗人简介

辛弃疾曾历任江西、湖南、湖北安抚使,任职期间,打击贪官,救济灾民,颇有政绩。淳熙八年被劾职,退居江西上饶、铅山一带,隐居长达二十年,他退居乡间,与山民野老打成一片,过着平凡质朴、恬淡安静的生活。此时,他一改过去壮大场面的描述和豪杰人物的刻画,转而饱蘸色彩去描绘田园风景画和俚俗乡情图。这首词题为“村居”,是词人晚年遭受排斥、打击,壮志难酬,归隐上饶地区农村时的作品。写作背景诗歌朗诵清平乐·村居 茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。 辛弃疾字词理解清平乐:词牌名,“乐”读yuè。茅檐:茅屋的屋檐。吴音:吴地的方言。泛指南方的方言。相媚好:这里指相互逗趣、取乐。翁媪:老翁、老妇。亡赖:同“无赖”,“亡”读wú,这里指顽皮、淘气。 看图,你感到了什么?

(简朴的乡间生活,但很美。特别是青青草让人想起了春天踏青的美好感受。)茅檐低小,溪上青青草。诗句理解 轻声读这句,感受到了什么?

(一对头发花白的老夫妇满脸通红,大概刚喝了酒,他们亲热相待,用乡音聊天说话。)

仅仅是酒让他们醉了吗?如此温馨、幸福、美好的生活,怎么不令人醉呢?醉里吴音相媚好,

白发谁家翁媪。诗句理解大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。 (这里写大儿子和中儿子的勤劳,是为了为下一句,小儿子的天真、活泼的形象埋下伏笔。)诗句理解最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。 (“卧”字确实使用最妙, 它把小儿躺在溪边剥莲蓬吃的天真、活泼、顽皮的劲儿,和盘托出,跃然纸上, 从而使人物形象鲜明,意境耐人寻味。)诗句理解 作者是怎样写出孩子们的可爱的呢?从读中感受到了什么呢?

(大儿子在河东豆地锄草,二儿子在编织鸡笼,最喜欢的是顽皮的小儿子,在河边伏着剥莲蓬、取莲子。多幸福的乡村生活啊,那对白发夫妻陶醉了。)诗句理解诗句释意 屋檐低,茅舍小。小溪潺潺,岸上长满了茵茵绿草。一阵吴音,絮絮叨叨,还带着几分醉意,亲切,美好!这是谁家,一对白发苍苍,公公,姥姥。 大儿子,在小溪东岸,豆地里锄草。二儿子,正在编织鸡笼,手艺可巧!小儿子,躺在溪边剥莲蓬,一个逗人喜爱的顽皮佬。 1.想一想,这对白发翁媪生活在这样的环境里,又有勤劳可爱的儿子,心情怎么样?

(要求找出词中的“醉”字进行品味。)

2.作者偶尔看到了白发翁媪的生活环境,心里又想些什么呢?

(继续品味“醉”字。)

3.那对白发夫妻陶醉了。作者辛弃疾看到此情此景,也陶醉在这样的画面之中。你呢?

4.配乐朗读或背诵。回味“美”小结 《清平乐·村居》这首词刻画了一幅 清新奇妙的乡村农家素描图,表现了农家恬静舒适的生活和怡然自乐的生活画面,表达了词人轻松闲适的心情和对田园生活的欣赏。

《清平乐·村居》词中哪几句写景,怎样的一幅图景?词人刻画了哪些人?他们都在干什么?从他们的行动及特点中你读到了什么?说说你对词中“醉”的理解。 1、“茅檐低小,溪上青青草。”看图知道。你感到了什么? 提示:简朴的乡间生活,但很美。特别是青青草让人想起了春天踏青的美好感受。 2、“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。”感受到了什么? 提示:一对头发花白的老夫妇满脸通红,大概刚喝了酒,他们亲热相待,用乡音聊天说话。仅仅是酒让他们醉了吗?如此温馨、幸福、美好的生活,怎么不令人醉呢? 3、作者是怎样写出孩子们的可爱的呢? 提示:大儿子在河东豆地锄草,二儿子在编织鸡笼,最喜欢的是顽皮的小儿子,在河边伏着剥莲蓬、取莲子。 诗句释意草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。 诗句给我们以视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。一个“铺”字,把草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉,表现出来了;一个“弄”字,更显出了一种情趣,把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。草场的宽阔无垠为牧童的出场铺垫了一个场景,笛声的悠扬悦耳,使我们想象到晚归牧童劳作一天后的轻松闲适的心境。未见牧童,先闻其声,给人无限美好的想象空间。当然,这里的“六七里”和“三四声”不是确指的数字,只是为了突出原野的宽阔和乡村傍晚的静寂。 归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。 诗人笔锋一转,开始写吃饱饭的牧童休息的情景。把以地为床,以天为帐,饥来即食,困来即眠,无牵无挂,自由自在的牧童形象刻画得活灵活现。没有家人聚集的场景,没有伙伴嬉戏的情景,吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。是累了,想躺下来好好地舒展一下身子?是喜欢月夜的景色,想好好地欣赏一下?仰望明亮的月儿,牧童心里会想些什么?或者什么都没想,就睡着了……诗人似乎只把他之所见如实地写了下来,却让我们不禁浮想联翩。 这可能是诗人闲来一瞥发现的情景,当然,两个小孩很快引起了他的注意,为什么呢?因为他们虽坐在船上,却没有划船,竹篙收起来了,船桨也停在那里,这不是很奇怪吗?由此可见,此时作者的心情是闲适的,也是比较愉快的,所以才注意到两个孩童的所作所为。一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。诗句释意 这里省略了诗人看到的两个孩子撑伞的事,省略了作者心中由此产生的疑问,而直接把疑窦顿解的愉悦写了出来。怎么解开的呢?可能是诗人看到孩童异常的行为,就开始更认真地观察、思考,结果当然是恍然大悟:哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊!也可能是直接就问两个孩子,孩子把原因讲给他听的。不管怎样,知道了原因,作者一定是哑然失笑,为小童子的聪明,也为他们的童真和稚气,于是欣然提笔,记录下这充满童趣的一幕。怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。?????? 范例:? 在一个月光皎洁的夜晚,草原上,碧草茫茫,远处,几棵树挺立在草原上,像一个个守护草原的卫士。这时,一阵风萧萧地吹过,原本毫无生气的草原舞动了起来,不时发出“刷刷”的响声,就像一个个绿色跳跃的精灵正给这舒缓宁静而又迷人的月夜奏上一曲动听的“夜曲”

????? 远处,有一个隐隐约约的身影躺在草地上。原来那是一个牧童,刚刚吃完饱饭,就连身穿的那件蓑衣也没脱,一边吹奏着笛子,一边看着这美丽的夜景,那声声悠扬悦耳的笛子声传遍了整个草原,给原本只有自然气息的“夜曲”增加了一份幽雅……时间飞快地流逝着,原本明亮皎洁的月亮现在只剩下一点微弱的暗光,“精灵”们继续演奏着,但现在的速度比之前的更为幽雅了,而那位牧童,拿着他那支笛子,躺在草地上安然入睡了……小练笔:用自己的话改写《牧童》

同课章节目录

- 第一组

- 1 草原

- 2* 丝绸之路

- 3 白杨

- 4* 把铁路修到拉萨去

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 冬阳·童年·骆驼队

- 7* 祖父的园子

- 8 童年的发现

- 9* 儿童诗两首

- 第三组

- 10 杨氏之子

- 11 晏子使楚

- 12* 半截蜡烛

- 13* 打电话

- 第四组

- 14 再见了,亲人

- 15* 金色的鱼钩

- 16 桥

- 17* 梦想的力量

- 第五组

- 18 将相和

- 19 草船借箭

- 20* 景阳冈

- 21* 猴王出世

- 第六组

- 信息传递改变着我们的生活

- 利用信息,写简单的研究报告

- 第七组

- 22 人物描写一组

- 23* 刷子李

- 24* 金钱的魔力

- 第八组

- 25 自己的花是让别人看的

- 26 威尼斯的小艇

- 27 与象共舞

- 28* 彩色的非洲

- 选读课文

- 1 拉萨古城

- 2 故事两则

- 3 一件运动衫

- 4 丰碑

- 5 电子计算机与多媒体

- 6 我们家的男子汉

- 7 孔明智退司马懿

- 8 维也纳生活圆舞曲

- 9 我有一个强大的祖国