《牧童》《舟过安仁》《清平乐·村居》课件

文档属性

| 名称 | 《牧童》《舟过安仁》《清平乐·村居》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 695.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-04-21 10:01:45 | ||

图片预览

文档简介

课件46张PPT。童年生活诗.导入所见

——清.袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 《牧童》 【唐】吕岩5.古诗词三首《舟过安仁》

【宋】杨万里《清平乐·村居》 【宋】 辛弃疾——[唐].吕岩 《牧童》5.古诗词三首知诗人:读诗题: 吕岩 字洞宾,唐代人。他出生于世代官宦之家,吕洞宾自幼熟读经史,曾当过地方官吏。后来

唐代爆发了黄巢领导的农民起义,时局动荡,吕洞

宾就带家人躲入山中修道。最后不知去向,传说他

已经得道成了神仙。 --唐.吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声.

归来饱饭黄昏后,

不脱蓑衣卧月明. 牧童

读诗句:牧 童??

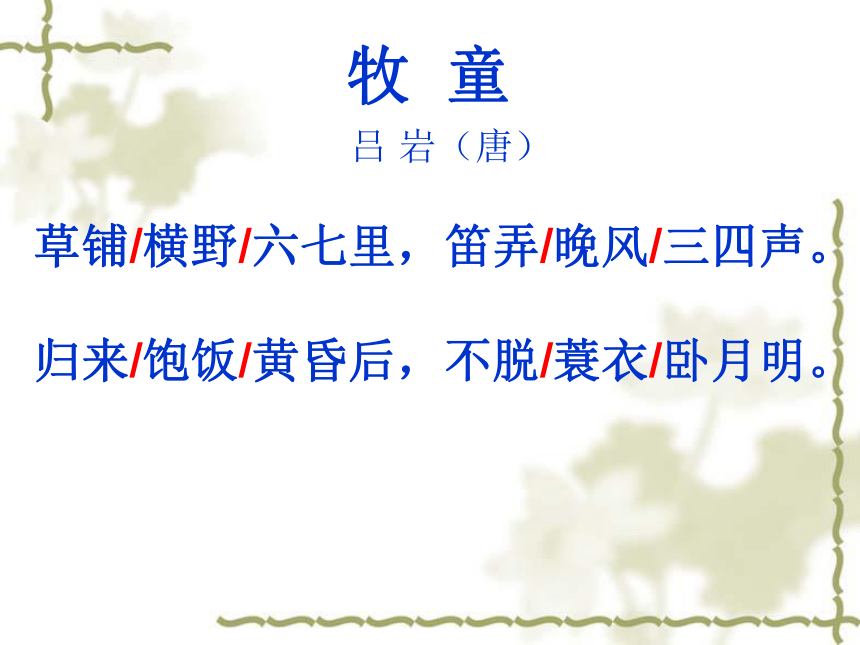

吕 岩(唐)

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。铺:铺开。(草原茂盛给人平缓舒服之感)

横野:辽阔的原野。

弄:逗弄。(风中笛声悠扬飘逸,牧童吹笛嬉戏,富有情趣)

饱饭:吃饱了饭。

蓑衣:棕或草编织的外衣,用来遮风避雨

卧月明:躺着观看明亮的月亮。 牧 童??

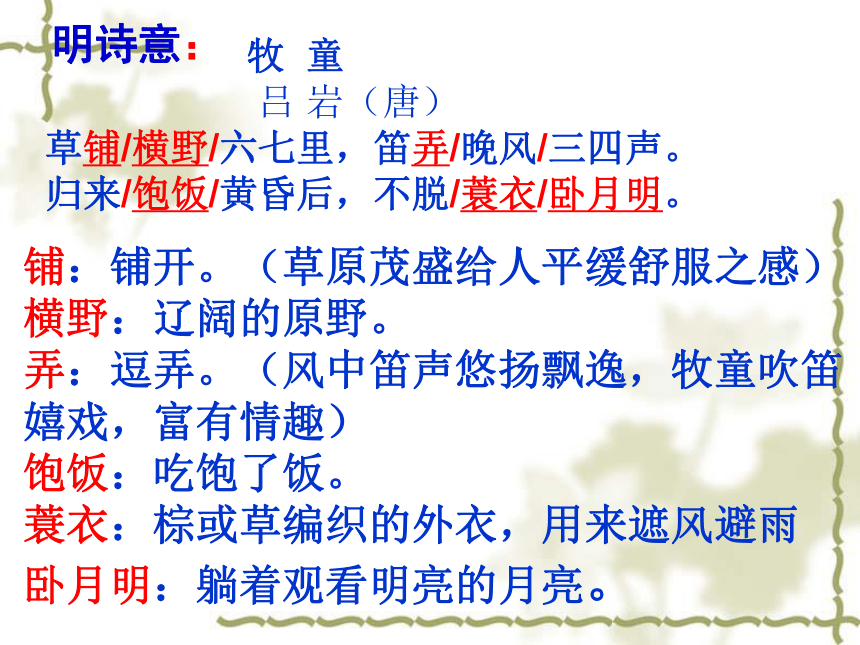

吕 岩(唐)

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。明诗意: 1.自由读诗,小组讨论交流:

说说诗中描写了一个怎样的牧童?

*这是一个( )的牧童。

(你能用一个词来概括吗?)

明诗意:

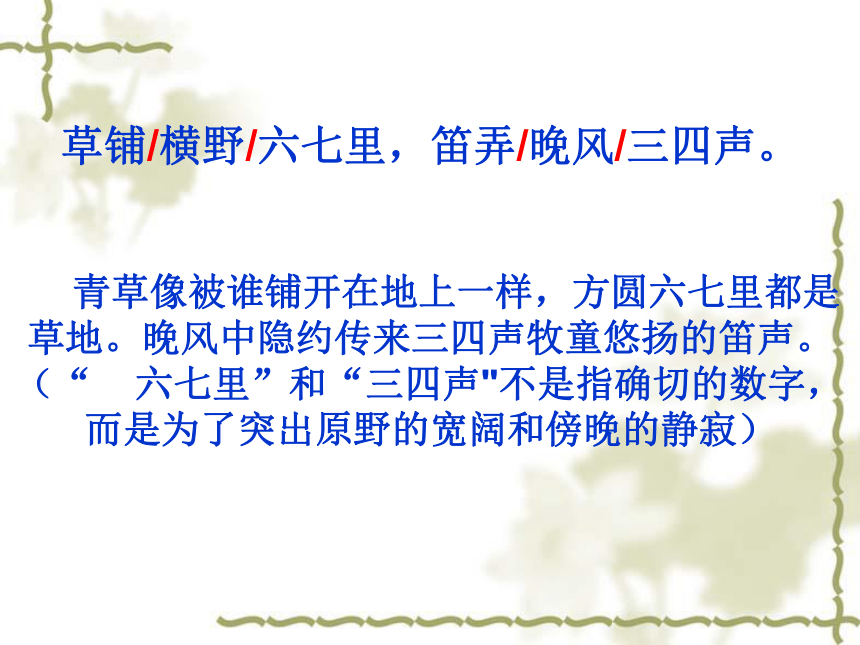

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

青草像被谁铺开在地上一样,方圆六七里都是草地。晚风中隐约传来三四声牧童悠扬的笛声。(“ 六七里”和“三四声"不是指确切的数字,而是为了突出原野的宽阔和傍晚的静寂)

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。

牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的黄昏时分,他连蓑衣都没脱,就愉快的躺在草地上看天空中的明月。读读说说: 我们来看看这个牧童在干什么?哪些句子是写景的?风景:

野草 横铺—六七里

晚风 明月—黄昏牧童:弄笛 饱不脱 卧表现出牧童的

天真自然.悠闲

自在.无忧无虑

优美

恬静悟诗情: 自由读读,说说你从牧童这悠闲自在、无忧无虑的童

年生活中,你体会到了什么?

说说你对这种童年生活的感受。

小结: 《牧童》这首诗描绘了一个充满童真、悠闲自在、无忧无虑的牧童,让我们体会到了童年生活的乐趣和对美好童年生活的无尽怀念。

回忆我们在用什么方法学习古诗?学习古诗的方法读诗题知诗人读诗句明诗意悟诗情 舟过安仁

【宋】杨万里

一叶渔船两小童,

收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,

不是遮头是使风。杨万里(1127-1206),

南宋诗人。字廷秀。吉

州吉水(今属江西)人。

绍兴二十四年(1154)

进士。做过官也免过职,

一生创作了大量的诗词。

他自名书室为“诚斋”,

世称“诚斋先生”。gāo

篙zhào

棹收篙停棹遮头 舟过安仁

【宋】杨万里

一叶/渔船/两小童,

收篙/停棹/坐船中。

怪生/无雨/都张伞,

不是/遮头/是使风。注释

篙:撑船用的竹竿或木杆。

棹:船桨

怪生:怪不得。舟过安仁词句解析 “一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”

一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。 “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! 《舟过安仁》诗意:一只小渔船里坐着两个小孩子,

他们收起了划船用的篙和桨,而撑开了一把伞。

难怪他们会在没有下雨的时候打伞,

原来是想借助风的力量来驶船。 ——辛弃疾

清平乐·村居 (1140-1207)南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。 辛弃疾的始祖辛维叶,在唐曾任大理寺评事,由陇西狄道迁济南,故为济南人。高祖辛师古,曾任儒林郎。曾祖辛寂,曾任宾州司户参军。祖父辛赞,因累于族众,靖康之变时未能随宋室南渡,仕于金,先后为谯县、开封等地守令。辛弃疾父辛文郁早卒,他自幼随祖父辛赞生活。

辛弃疾曾历任江西、湖南、湖北安抚使,任职期间,打击贪官,救济灾民,颇有政绩。淳熙八年被劾职,退居江西上饶、铅山一带,隐居长达二十年,他退居乡间,与山民野老打成一片,过着平凡质朴、恬淡安静的生活。此时,他一改过去壮大场面的描述和豪杰人物的刻画,转而饱蘸色彩去描绘田园风景画和俚俗乡情图。这首词题为“村居”,是词人晚年遭受排斥、打击,壮志难酬,归隐上饶地区农村时的作品。写作背景词和词牌词,又称为“诗余”、“长短句”。它兴起于南朝,成形于晚唐,盛行于宋代;最早是一种配乐歌唱的诗,所以每首词都必须按一定的歌谱填写,这歌谱叫词牌。

《清平乐村居》这首词中,“清平乐”是词牌名。“村居”是这首词的题目 茅檐低小,

溪上青青草。

醉里吴音相媚好,

白发谁家翁媪。

大儿锄豆溪东,

中儿正织鸡笼,

最喜小儿无赖,

溪头卧剥莲蓬。 yánmèiǎowú lài péng 辛弃疾

清平乐·村居

bāo①清平乐 村居:清平乐,词牌名。村居,这首词的题目,意为乡村生活。“乐”在此处yuè ?? 清平乐 村居

茅檐 低小,

溪上 青青草。

醉里 吴音 相媚好,

白发 谁家翁媪。

大儿 锄豆溪东,

中儿 正织鸡笼;

最喜 小儿无赖,

溪头 卧剥莲蓬。 《清平乐·村居》词中哪几句写景,怎样的一幅图景?词人刻画了哪些人?他们都在干什么?从他们的行动及特点中你读到了什么?茅檐 低小,溪上 青青草。 ②茅檐:茅屋 ,茅屋的屋檐。

一所低小的茅草房屋,紧靠着一条流水淙淙,清澈照人的小溪。溪边长满了碧绿的小草。 醉里 吴音 相媚好,白发 谁家翁媪。 一对满头白发的老夫妻,刚刚饮罢酒,亲热地在一起悠闲自得地聊天。 大儿 锄豆溪东,中儿 正织鸡笼; ⑥锄豆:锄掉豆田里的草。

⑦织:编织。

大儿子在溪东豆地锄草,二儿子在家门口编织鸡笼。 最喜 小儿无赖,溪头 卧剥莲蓬。 最有趣的是三儿子,他是那么调皮地玩耍,躺卧在溪边剥莲蓬吃。 最喜 小儿无赖,溪头 卧剥莲蓬。 “喜”字不单解作“喜欢”,它可以说是词的点睛之笔。小儿的顽皮和淘气,为这幅乡村图增添了更为祥和更为温馨的气氛,使它霎时有了生机,有了光彩。所以说小儿是最招人喜欢的,不仅喜欢他的天真烂漫,喜欢他的无忧无虑,更喜欢有了他,这个普通的农家给人的那种美好的感觉。 上片村中环境:

村中人(老夫妇):

茅檐低小,溪上青青草醉里吴音相媚好秀丽

恬静下片

(动作)大儿:

中儿:

小儿:锄豆草 织鸡笼卧剥莲蓬表现出茅舍一家老小幸福、和谐的生活图景

诗人着力于“小儿”的描绘,共用了两句,占全词四分之一篇幅。“无赖”,谓顽皮,是爱称,并无贬意。“卧”字的用得极妙它把小儿无忧无虑、天真活泼、顽皮可爱的劲儿,和盘托出,跃然纸上。所谓一字千金,即是说使用一字,恰到好处,就能给全句或全词增辉。这里的“卧”字正是如此。 在写景方面,茅檐、小溪、青草,这本来是农村中司空见惯的东西,然而作者把它们组合在一个画面里,却显得格外清新优美。

在写人方面,翁媪饮酒聊天,大儿锄草,中儿编鸡笼,小儿卧剥莲蓬。 《清平乐·村居》,原为唐教坊曲名。这首小令,描绘了农村一个五口之家的环境和生活画面。作者把这家老小的不同面貌和情态,描写得维妙维肖,活灵活现,具有浓厚的生活气息,表现出词人对农村和平宁静生活的喜爱。编写故事 【舟过安仁】改编故事

春天来了,一个阳光明媚的日子,宋代诗人杨万里乘船去那里游玩。来到安仁,杨万里马上喜欢上这个了地方,这里万物复苏,鸟语花香,湖光山色,美呀! 在这迷人的景色里,杨万里听到小孩的欢声笑语,不禁向四周张望,发现在不远的河面上的一叶渔船上,坐着两个很可爱的小孩,一个穿红肚兜,机灵鬼怪;另一个稍大一点的小孩,穿着短衣短裤,在撑着船儿慢慢地前进。过了一会儿,船儿徐徐地停了下来,大一点的小孩收起竹篙,又停了船浆,船不动了。杨万里觉得很奇怪,心想:他们在干吗呢?这时,他发现一个小孩撑起了一把伞,但是天气晴朗,并没有雨啊,这让杨万里很纳闷:不知道他们想干啥呢?百思不得其解。杨万里禁不住问他们:“你们张伞在做什么呀?”小孩回答:“我们想省点力气,让风带着船儿向前走,在利用风力呢,风吹了伞,就能带着船儿走啦,嘻嘻!”

杨万里这时才恍然大悟,叹道:这两个小孩真聪明呀!

午后,我怀着悠闲的心情慢慢的散步,无意间看到了一座又低又小的茅草屋。茅草屋后面有一棵棵苍翠挺拔的竹子,一座座连绵起伏的山峦,透露出乡村恬静的气息。茅屋旁有一条小溪,溪水清澈透明,溪里的游鱼都能看得清清楚楚;在阳光的照耀下,溪面显得波光粼粼。一阵微风吹过,溪面泛起了一圈圈涟漪。溪面上有几朵美丽动人的荷花,有的完全盛开;有的含苞待放;有的似放非放,白里透粉,粉里透红,像一位位面戴轻纱的少女。 小溪旁有一丛丛青翠欲滴的小草,长得十分茂盛,在小溪、荷花的衬托下,更显得碧绿可爱。屋檐上,一对小鸟正用那 银铃般清脆的嗓音唱美妙动听的歌曲。 茅屋旁有一对白发苍苍的老夫妻,他们刚刚喝了一些酒, 从他们红彤彤的脸上可以看出他们略带醉意,靠在一起,用吴地的方言一起亲热的交谈,旁边的二儿子还不时插上几句呢! 大儿子正在小溪的东边的豆田里辛勤的锄草,干得多么卖力呀!而二儿子也并没有闲着,正在用竹草细心的编织着鸡笼,十分专注。而尚未成年的 小儿子呢,干不了什么事,也帮不了什么忙,只能趴在小溪边上,一边调皮地逗着小鱼,一边剥着莲蓬吃,摇着小脚的样子真令人喜爱! 多么幸福的家庭啊!我深深地陶醉了……

——清.袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 《牧童》 【唐】吕岩5.古诗词三首《舟过安仁》

【宋】杨万里《清平乐·村居》 【宋】 辛弃疾——[唐].吕岩 《牧童》5.古诗词三首知诗人:读诗题: 吕岩 字洞宾,唐代人。他出生于世代官宦之家,吕洞宾自幼熟读经史,曾当过地方官吏。后来

唐代爆发了黄巢领导的农民起义,时局动荡,吕洞

宾就带家人躲入山中修道。最后不知去向,传说他

已经得道成了神仙。 --唐.吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声.

归来饱饭黄昏后,

不脱蓑衣卧月明. 牧童

读诗句:牧 童??

吕 岩(唐)

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。铺:铺开。(草原茂盛给人平缓舒服之感)

横野:辽阔的原野。

弄:逗弄。(风中笛声悠扬飘逸,牧童吹笛嬉戏,富有情趣)

饱饭:吃饱了饭。

蓑衣:棕或草编织的外衣,用来遮风避雨

卧月明:躺着观看明亮的月亮。 牧 童??

吕 岩(唐)

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。明诗意: 1.自由读诗,小组讨论交流:

说说诗中描写了一个怎样的牧童?

*这是一个( )的牧童。

(你能用一个词来概括吗?)

明诗意:

草铺/横野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

青草像被谁铺开在地上一样,方圆六七里都是草地。晚风中隐约传来三四声牧童悠扬的笛声。(“ 六七里”和“三四声"不是指确切的数字,而是为了突出原野的宽阔和傍晚的静寂)

归来/饱饭/黄昏后,不脱/蓑衣/卧月明。

牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的黄昏时分,他连蓑衣都没脱,就愉快的躺在草地上看天空中的明月。读读说说: 我们来看看这个牧童在干什么?哪些句子是写景的?风景:

野草 横铺—六七里

晚风 明月—黄昏牧童:弄笛 饱不脱 卧表现出牧童的

天真自然.悠闲

自在.无忧无虑

优美

恬静悟诗情: 自由读读,说说你从牧童这悠闲自在、无忧无虑的童

年生活中,你体会到了什么?

说说你对这种童年生活的感受。

小结: 《牧童》这首诗描绘了一个充满童真、悠闲自在、无忧无虑的牧童,让我们体会到了童年生活的乐趣和对美好童年生活的无尽怀念。

回忆我们在用什么方法学习古诗?学习古诗的方法读诗题知诗人读诗句明诗意悟诗情 舟过安仁

【宋】杨万里

一叶渔船两小童,

收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,

不是遮头是使风。杨万里(1127-1206),

南宋诗人。字廷秀。吉

州吉水(今属江西)人。

绍兴二十四年(1154)

进士。做过官也免过职,

一生创作了大量的诗词。

他自名书室为“诚斋”,

世称“诚斋先生”。gāo

篙zhào

棹收篙停棹遮头 舟过安仁

【宋】杨万里

一叶/渔船/两小童,

收篙/停棹/坐船中。

怪生/无雨/都张伞,

不是/遮头/是使风。注释

篙:撑船用的竹竿或木杆。

棹:船桨

怪生:怪不得。舟过安仁词句解析 “一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”

一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。 “怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”

哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊! 《舟过安仁》诗意:一只小渔船里坐着两个小孩子,

他们收起了划船用的篙和桨,而撑开了一把伞。

难怪他们会在没有下雨的时候打伞,

原来是想借助风的力量来驶船。 ——辛弃疾

清平乐·村居 (1140-1207)南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。 辛弃疾的始祖辛维叶,在唐曾任大理寺评事,由陇西狄道迁济南,故为济南人。高祖辛师古,曾任儒林郎。曾祖辛寂,曾任宾州司户参军。祖父辛赞,因累于族众,靖康之变时未能随宋室南渡,仕于金,先后为谯县、开封等地守令。辛弃疾父辛文郁早卒,他自幼随祖父辛赞生活。

辛弃疾曾历任江西、湖南、湖北安抚使,任职期间,打击贪官,救济灾民,颇有政绩。淳熙八年被劾职,退居江西上饶、铅山一带,隐居长达二十年,他退居乡间,与山民野老打成一片,过着平凡质朴、恬淡安静的生活。此时,他一改过去壮大场面的描述和豪杰人物的刻画,转而饱蘸色彩去描绘田园风景画和俚俗乡情图。这首词题为“村居”,是词人晚年遭受排斥、打击,壮志难酬,归隐上饶地区农村时的作品。写作背景词和词牌词,又称为“诗余”、“长短句”。它兴起于南朝,成形于晚唐,盛行于宋代;最早是一种配乐歌唱的诗,所以每首词都必须按一定的歌谱填写,这歌谱叫词牌。

《清平乐村居》这首词中,“清平乐”是词牌名。“村居”是这首词的题目 茅檐低小,

溪上青青草。

醉里吴音相媚好,

白发谁家翁媪。

大儿锄豆溪东,

中儿正织鸡笼,

最喜小儿无赖,

溪头卧剥莲蓬。 yánmèiǎowú lài péng 辛弃疾

清平乐·村居

bāo①清平乐 村居:清平乐,词牌名。村居,这首词的题目,意为乡村生活。“乐”在此处yuè ?? 清平乐 村居

茅檐 低小,

溪上 青青草。

醉里 吴音 相媚好,

白发 谁家翁媪。

大儿 锄豆溪东,

中儿 正织鸡笼;

最喜 小儿无赖,

溪头 卧剥莲蓬。 《清平乐·村居》词中哪几句写景,怎样的一幅图景?词人刻画了哪些人?他们都在干什么?从他们的行动及特点中你读到了什么?茅檐 低小,溪上 青青草。 ②茅檐:茅屋 ,茅屋的屋檐。

一所低小的茅草房屋,紧靠着一条流水淙淙,清澈照人的小溪。溪边长满了碧绿的小草。 醉里 吴音 相媚好,白发 谁家翁媪。 一对满头白发的老夫妻,刚刚饮罢酒,亲热地在一起悠闲自得地聊天。 大儿 锄豆溪东,中儿 正织鸡笼; ⑥锄豆:锄掉豆田里的草。

⑦织:编织。

大儿子在溪东豆地锄草,二儿子在家门口编织鸡笼。 最喜 小儿无赖,溪头 卧剥莲蓬。 最有趣的是三儿子,他是那么调皮地玩耍,躺卧在溪边剥莲蓬吃。 最喜 小儿无赖,溪头 卧剥莲蓬。 “喜”字不单解作“喜欢”,它可以说是词的点睛之笔。小儿的顽皮和淘气,为这幅乡村图增添了更为祥和更为温馨的气氛,使它霎时有了生机,有了光彩。所以说小儿是最招人喜欢的,不仅喜欢他的天真烂漫,喜欢他的无忧无虑,更喜欢有了他,这个普通的农家给人的那种美好的感觉。 上片村中环境:

村中人(老夫妇):

茅檐低小,溪上青青草醉里吴音相媚好秀丽

恬静下片

(动作)大儿:

中儿:

小儿:锄豆草 织鸡笼卧剥莲蓬表现出茅舍一家老小幸福、和谐的生活图景

诗人着力于“小儿”的描绘,共用了两句,占全词四分之一篇幅。“无赖”,谓顽皮,是爱称,并无贬意。“卧”字的用得极妙它把小儿无忧无虑、天真活泼、顽皮可爱的劲儿,和盘托出,跃然纸上。所谓一字千金,即是说使用一字,恰到好处,就能给全句或全词增辉。这里的“卧”字正是如此。 在写景方面,茅檐、小溪、青草,这本来是农村中司空见惯的东西,然而作者把它们组合在一个画面里,却显得格外清新优美。

在写人方面,翁媪饮酒聊天,大儿锄草,中儿编鸡笼,小儿卧剥莲蓬。 《清平乐·村居》,原为唐教坊曲名。这首小令,描绘了农村一个五口之家的环境和生活画面。作者把这家老小的不同面貌和情态,描写得维妙维肖,活灵活现,具有浓厚的生活气息,表现出词人对农村和平宁静生活的喜爱。编写故事 【舟过安仁】改编故事

春天来了,一个阳光明媚的日子,宋代诗人杨万里乘船去那里游玩。来到安仁,杨万里马上喜欢上这个了地方,这里万物复苏,鸟语花香,湖光山色,美呀! 在这迷人的景色里,杨万里听到小孩的欢声笑语,不禁向四周张望,发现在不远的河面上的一叶渔船上,坐着两个很可爱的小孩,一个穿红肚兜,机灵鬼怪;另一个稍大一点的小孩,穿着短衣短裤,在撑着船儿慢慢地前进。过了一会儿,船儿徐徐地停了下来,大一点的小孩收起竹篙,又停了船浆,船不动了。杨万里觉得很奇怪,心想:他们在干吗呢?这时,他发现一个小孩撑起了一把伞,但是天气晴朗,并没有雨啊,这让杨万里很纳闷:不知道他们想干啥呢?百思不得其解。杨万里禁不住问他们:“你们张伞在做什么呀?”小孩回答:“我们想省点力气,让风带着船儿向前走,在利用风力呢,风吹了伞,就能带着船儿走啦,嘻嘻!”

杨万里这时才恍然大悟,叹道:这两个小孩真聪明呀!

午后,我怀着悠闲的心情慢慢的散步,无意间看到了一座又低又小的茅草屋。茅草屋后面有一棵棵苍翠挺拔的竹子,一座座连绵起伏的山峦,透露出乡村恬静的气息。茅屋旁有一条小溪,溪水清澈透明,溪里的游鱼都能看得清清楚楚;在阳光的照耀下,溪面显得波光粼粼。一阵微风吹过,溪面泛起了一圈圈涟漪。溪面上有几朵美丽动人的荷花,有的完全盛开;有的含苞待放;有的似放非放,白里透粉,粉里透红,像一位位面戴轻纱的少女。 小溪旁有一丛丛青翠欲滴的小草,长得十分茂盛,在小溪、荷花的衬托下,更显得碧绿可爱。屋檐上,一对小鸟正用那 银铃般清脆的嗓音唱美妙动听的歌曲。 茅屋旁有一对白发苍苍的老夫妻,他们刚刚喝了一些酒, 从他们红彤彤的脸上可以看出他们略带醉意,靠在一起,用吴地的方言一起亲热的交谈,旁边的二儿子还不时插上几句呢! 大儿子正在小溪的东边的豆田里辛勤的锄草,干得多么卖力呀!而二儿子也并没有闲着,正在用竹草细心的编织着鸡笼,十分专注。而尚未成年的 小儿子呢,干不了什么事,也帮不了什么忙,只能趴在小溪边上,一边调皮地逗着小鱼,一边剥着莲蓬吃,摇着小脚的样子真令人喜爱! 多么幸福的家庭啊!我深深地陶醉了……

同课章节目录

- 第一组

- 1 草原

- 2* 丝绸之路

- 3 白杨

- 4* 把铁路修到拉萨去

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 冬阳·童年·骆驼队

- 7* 祖父的园子

- 8 童年的发现

- 9* 儿童诗两首

- 第三组

- 10 杨氏之子

- 11 晏子使楚

- 12* 半截蜡烛

- 13* 打电话

- 第四组

- 14 再见了,亲人

- 15* 金色的鱼钩

- 16 桥

- 17* 梦想的力量

- 第五组

- 18 将相和

- 19 草船借箭

- 20* 景阳冈

- 21* 猴王出世

- 第六组

- 信息传递改变着我们的生活

- 利用信息,写简单的研究报告

- 第七组

- 22 人物描写一组

- 23* 刷子李

- 24* 金钱的魔力

- 第八组

- 25 自己的花是让别人看的

- 26 威尼斯的小艇

- 27 与象共舞

- 28* 彩色的非洲

- 选读课文

- 1 拉萨古城

- 2 故事两则

- 3 一件运动衫

- 4 丰碑

- 5 电子计算机与多媒体

- 6 我们家的男子汉

- 7 孔明智退司马懿

- 8 维也纳生活圆舞曲

- 9 我有一个强大的祖国