广西壮族自治区2023年九年级中考备考语文专题复习:文言文阅读题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区2023年九年级中考备考语文专题复习:文言文阅读题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 142.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-13 16:44:20 | ||

图片预览

文档简介

广西壮族自治区2023年九年级中考备考语文专题复习:文言文阅读题

一、课内阅读

(2022·广西南宁·统考二模)出师表

①先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内;忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

②宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

③侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必得裨补阙漏,有所广益。

④将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

⑤亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

【资料链接】

淳熙十二年五月,(杨万里)应诏上书曰:臣闻言有事于无事之时,不害其为忠;言无事于有事之时,其为奸也大矣。陛下以今日为何等时耶?金人日逼,疆场日扰,而未闻防金人者何策,保疆场者何道。愿陛下超然远览,昭然远寤。勿以海道为无虞,勿以大江为可恃。增屯聚粮,治舰扼险。姑置不急之务,精专备敌之策。

(节选自《宋史·杨万里传》,有删改)

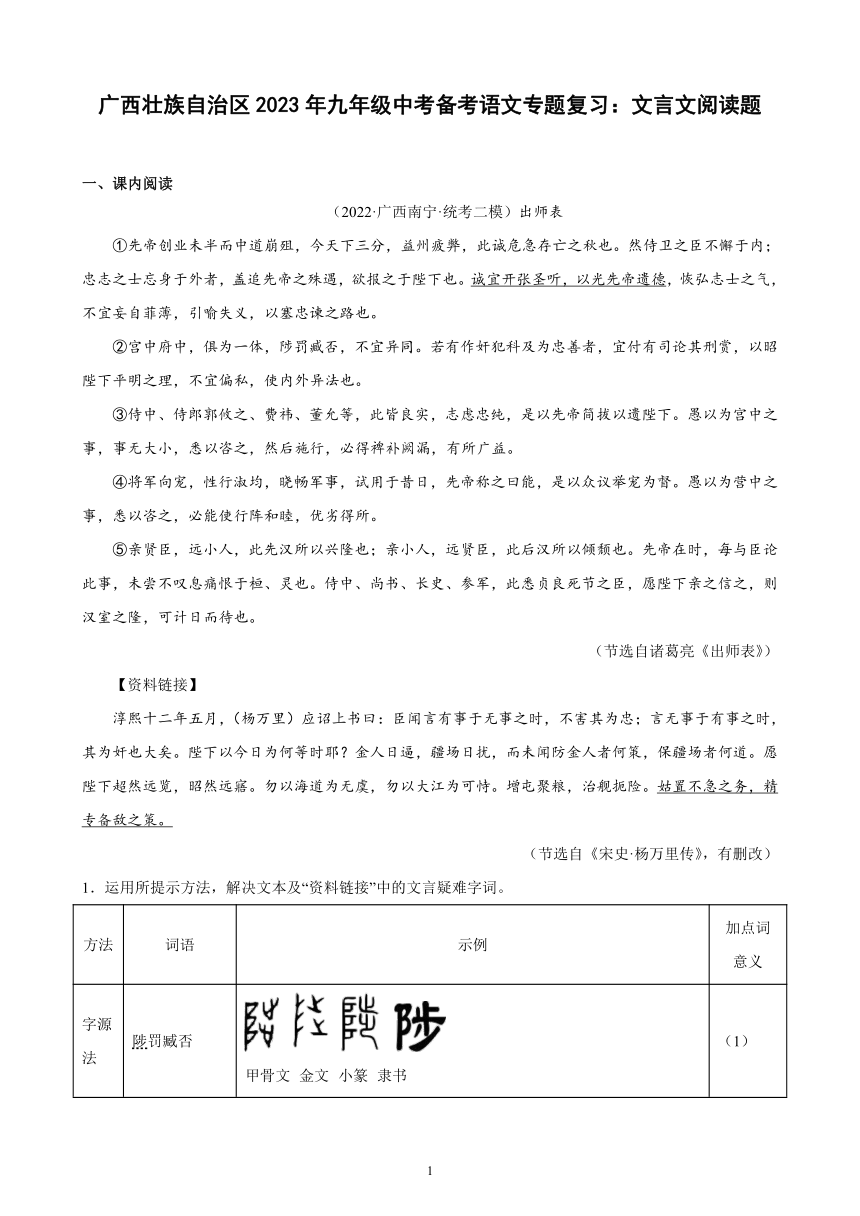

1.运用所提示方法,解决文本及“资料链接”中的文言疑难字词。

方法 词语 示例 加点词意义

字源法 陟罚臧否 甲骨文 金文 小篆 隶书 (1)

迁移法 臣闻言有事于无事之时 不闻爷娘唤女声…… (2)

查字典 此诚危急存亡之秋也 qiū:①秋季。②庄稼成熟或成熟时节。③指一年的时间。④指某个时期(多指不好的)。⑤姓。 (3)

下面对本文理解分析有误的一项是( )

A.开篇“先帝创业未半,而中道崩殂”,追念先帝功业,至忠至爱之情统领全篇。

B.诸葛亮向后主刘禅依次提出了以下三条建议:广开言路、亲贤远佞、严明赏罚。

C.选文这部分内容寓情于议,在谈论形势、提出建议之中,也贯穿一条抒情线索。

D.选文中有些短语后来凝固为成语,沿用至今,如:危急存亡、妄自菲薄、计日可待。

3.把本文和“链接材料”中的画线句翻译成现代汉语。

(1)诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

(2)姑置不急之务,精专备敌之策。

4.说话是一门艺术,下面两句话用不同的句式向皇帝指出当前形势,语气和表达效果各有什么不同?

(1)此诚危急存亡之秋也。(诸葛亮《出师表》)

(2)陛下以今日为何等时耶?(《宋史 杨万里传》)

(2022·广西桂林·统考中考真题)阅读下文,完成下面小题。

小石潭记

柳宗元

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

5.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.从小丘西行百二十步(向西) B.青树翠蔓(翠绿的藤蔓)

C.潭中鱼可百许头(答应) D.悄怆幽邃(深)

6.下列分析有误的一项是( )

A.“潭西南而望”中“而”表转折关系,译为“但是”。

B.文中画线句朗读节奏可划分为:隔/篁竹,闻/水声。

C.文中以珮、环相击的响声来形容潭水的声音。

D.作者借小石潭环境的凄清衬托被贬谪后内心的孤寂。

7.将下面句子翻译成现代汉语。

斗折蛇行,明灭可见。

8.选文记述了作者发现小石潭——_________小石潭——离开小石潭的经过。第2段用“佁然不动”写鱼之“静”,用“_________”(原句)写鱼之“动”。运用侧面描写表现出潭水_________的特点,通过描写游鱼自由自在的情态,表达了作者_________的心情。

(2022·广西钦州·统考二模)阅读文言文,完成各题。

周亚夫军细柳

司马迁

①文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

②上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

③既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

【资料链接】

绍兴六帅皆果毅忠勇视古名将。岳公飞独后出,而一时名声几冠诸公。身死之日,武昌之屯至十万九百人,皆一可以当百。余尝访其士卒,以为勤惰必分,功过有别,故能将人心。异时①尝见其提兵征赣之固石洞②,军行之地,秋毫无扰,至今父老语其名辄感泣焉。

【注释】①异时:从前。②固石洞:地名。

9.解释下面句子中加点的词语。

⑴军霸上 ⑵已而之细柳军 ⑶余尝访其士卒

10.用“/”给下面的句子断句。(断两处)

绍兴六帅皆果毅忠勇视古名将。

11.下面对文章理解分析有误的一项是( )

A.选文第①段先点明背景:匈奴大举入侵,边关吃紧。这样就将守边将领周亚夫置于矛盾冲突之中,更有利于表现人物性格。

B.选文中写细柳军吏全副武装,写军门都尉、壁门军士传达将军的指示,写文帝及群臣的反应,都是从侧面衬托周亚夫“真将军”的形象。

C.选文中的汉文帝是一位开明、识大体的国君。虽然在细柳营处处受到约束,不得不听命于手下将军,内心颇为不满,但他仍然对周亚夫大加称赞。

D.选文运用了对比的手法。在霸上及棘门的军营,汉文帝长驱直入;而到了细柳营,入营受到阻碍,在营中只能慢行;前后形成鲜明对比。

12.把选文和“资料链接”中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)介胄之士不拜,请以军礼见。

(2)至今父老语其名辄感泣焉。

13.选文最后一段说“群臣皆惊”,一个“惊”字,含义丰富,联系全文,谈谈你的理解。

14.周亚夫和岳飞在治军上有什么共同点?结合选文作简要分析。

二、对比阅读

(2022·广西贺州·中考真题)【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚①者如彼,而卒莫消②长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者③之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

(节选自苏轼《前赤壁赋》)

【注释】①盈虚:盈,指月圆;虚,指月缺。②消:消失。③造物者:自然界,原意指“天”。

15.下列加点的词语解释有误的一项是( )

A.念无与为乐者 念:考虑,想到。

B.相与步于中庭 相与:共同,一起。

C.但少闲人如吾两人者耳 但:但是。

D.而卒莫消长也 长:增长。

16.下列句子中,加点字“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:惟江上之清风

A.何陋之有(《陋室铭》) B.水陆草木之花(《爱莲说》)

C.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》) D.公与之乘(《曹列论战》)

17.下列对文本的理解表述有误的一项是( )

A.【甲】文如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题。

B.【甲】文苏轼夜深不寐,欲寻人赏月为乐,就到承天寺找张怀民。一个“遂”字点出了二人趣味相投。

C.【乙】文的“逝者如斯”出自《论语,子罕》“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜’”。

D.【甲】【乙】两文记述的都是作者与友人于月夜沉浸在赤壁美好的景色之中,阐发一些人生体验,体现了作者对人生意义的思考。

18.请把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

19.【甲】【乙】两文都是苏轼写于贬官黄州时期,都表现了作者怎样的人生态度?请结合生活实际谈谈你得到的启示。

(2022·广西柳州·统考中考真题)【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥②遽③自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(选自《资治通鉴》)

【注释】①上:皇上,指唐太宗。②傥:倘若。③遽(jù):迅速。

20.下列各组加点的词,意思相同的一项是( )

A.行拂乱其所为 蒙络摇缀,参差披拂(《小石潭记》)

B.曾益其所不能 而计其长曾不盈寸(《核舟记》)

C.犹宜将护 意将隧入以攻其后也(《狼》)

D.故欲数闻卿辈谏争也 孤岂欲卿治经为博士邪(《孙权劝学》)

21.下列各项中加点词“于”的意义与例句相同的一项是( )

例句:故天将降大任于是人也

A.宋君令人问之于丁氏 (《穿井得一人》)

B.力恶其不出于身也 (《大道之行也》)

C.欲报之于陛下也 (《出师表》)

D.皆以美于徐公 (《邹忌讽齐王纳谏》)

22.下列对【甲】文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.入则无法家拂士/出则无敌国外患者/国恒亡

B.入则无法家拂士/出则无敌国外/患者国恒亡

C.入则无法家/拂士出则无敌国外/患者国恒亡

D.入则无法家/拂士出则无敌国外患者/国恒亡

23.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,有错误的一项是( )

A.【甲】文蕴含深刻道理,告诉我们常处忧愁祸患之中可以使人生存发展,常处安逸快乐之中可以使人颓废死亡。

B.【乙】文唐太宗虽然身处太平盛世,但他能时时保持小心谨慎,有强烈的忧患意识,希望能经常听到大臣的谏言。

C.【甲】【乙】两文都谈及国家治理之道。【甲】文侧重议论,表达孟子鲜明的观点;【乙】文侧重描写,通过语言描写表达唐太宗的治国思想。

D.【甲】文从国家到个人,论证经受磨炼的好处,最终提出中心论点;【乙】文从治病到治国,表明虽然国家强大了,但国君仍要居安思危。

24.(2022·广西河池·中考真题)文言文阅读。

【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(陶渊明《桃花源记》)

【乙】六一居士初谪①滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水②之上,则又更号六一居士。客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”客笑曰:“子欲逃名③者乎?而屡易④其号。此庄生所诮畏影而走乎日中者也;余将见子疾走大喘渴死,而名不得逃也。”居士曰:“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也;吾为此名,聊以志吾之乐尔。”

(节选自欧阳修《六一居士传》)

【注释】①谪:贬谪。②颍水:地名。③逃名:不求名声,避名而不居。④易:改换。

(1)下列加点词语解释有误的一项是( )

A.便要还家(同“邀”,邀请)

B.未果,寻病终(寻找)

C.则又更号六一居士(改变)

D.而屡易其号(多次)

(2)下列各项中“之”的意义和用法不同于其他三项的一项是( )

A.忘路之远近 B.老于此五物之间

C.吾固知名之不可逃 D.以志吾之乐尔

(3)下列对【甲】【乙】文段的理解表述不正确的一项是( )

A.【甲】文构思精巧,以渔人进出桃花源的行踪为线索,叙述了一个曲折有致、神秘虚幻的故事。

B.【乙】文中“醉翁”和“六一居士”都是欧阳修的号,前者用于他在滁州知州时,后者用于他准备退休定居颖水之后。

C.【甲】文桃花源中人物热情好客,短短的“不足为外人道也”几个字却能表现出桃花源人淳朴、谦逊、不喜张扬的品质。

D.【甲】【乙】两文都表现出对恬淡闲适、怡然自得美好生活的向往,【甲】文通过叙述故事,虚构一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托作者的政治理想;【乙】文采用主客间答的形式,诙谐、幽默地表达对即将到来的退休后闲适生活的向往。

(4)把【甲】【乙】两文中画线的句子翻译成现代汉语。

①率妻子邑人来此绝境,不复出焉。

②是为五一尔,奈何?

(5)【甲】文中最能体现【乙】文作者所向往的生活情趣的句子是:_____,【乙】文中欧阳修在“既老而衰且病”的境况下将自己的号更改为“六一居士”的目的是:_____。( 两空均用原文填空)

(2022·广西百色·统考中考真题)阅读下列的文言文,完成下面小题。

【甲】愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗①,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖及日中则如盘②盂此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决③也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

【注释】①辩斗:辩论,争论。②盘:圆的盘子。③决:裁决,判断。

25.下列句子中加点词意思相同的一项是( )

A.如太行、王屋何 闻水声,如鸣珮环 B.帝感其诚 臣诚知不如徐公美

C.及其日中如探汤 及其家穿井 D.孰为汝多知乎 人知从太守游而乐

26.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是( )

A.【甲】文选自《列子·汤问》,题目是编者加的,“愚公”的“公”为敬称,相当于“老人家”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“日初出大如车盖/及日中则如盘盂/此不为远者小而近者大乎/”。

C.【甲】文“夸娥氏”,神话中的大力神;【乙】文“盂”,古代一种装酒食的敞口器具。

D.【甲】文的“甚矣,汝之不惠”为倒装句;【乙】文的“孔子不能决也”为被动句。

27.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,可见两个人都坚决反对愚公移山。

B.【乙】文两小儿辩日,一个从视觉出发,另一个从触觉出发,表现他们善于独立思考。

C.【甲】【乙】两文内容都与自然有关,前者侧重表现改造自然的坚强毅力;后者侧重对自然现象质疑。

D.【甲】【乙】两文都是寓言,语言精辟凝练,结构简单却极富表现力,给人深刻启示。

28.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(2)我以日始出时去人近,而日中时远也。

(2022·广西钦州·统考一模)诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【链接材料一】

余固恐弟之焦灼也。一经焦躁,则心绪少佳,办事不能妥善。余前年所以废弛,亦以焦躁故尔。总宜平心静气,稳稳办去。

(节选自《曾国藩家书》)

【链接材料二】

世家子弟最易犯奢字、傲字。不必锦衣玉食而后谓之奢也,但使皮袍呢褂俯拾即是,舆马仆从习惯不常,此即日①趋于奢矣。见乡人则嗤其朴陋②,见雇工则颐指气使③,此即日习于傲矣……京师子弟之坏未有不由于“奢”“傲”二字者尔与诸弟戒之。至嘱至嘱。

(节选自《曾国藩家书》)

【注释】①日:一天天地。②朴陋:粗俗鄙陋。③颐指气使:形容有权势的人随意支使人的傲慢神气。

29.用“/”给链接材料二中画线的句子断句。(断两处)

京师子弟之坏未有不由于“奢”“傲”二字者尔与诸弟戒之

30.解释下面句子中加点的词语。

①意与日去 去:______ ②余固恐弟之焦灼也 固:______

③静以修身 以:______ ④见乡人则嗤其朴陋 其:______

31.下面对选文和链接材料理解分析有误的一项是( )

A.“诫”是劝诫、劝勉之义。诫子书,即劝诫、劝勉儿子的信。在选文中,诸葛亮告诫儿子,要以俭养德,以静求学,以学广才。

B.在材料一中,曾国藩以他人因“焦躁”而“废弛”为例劝诫弟弟,做事情应该“平心静气”,不要着急,需稳妥办好。

C.在材料二中,曾国藩主张节约,力戒“奢”“傲”,告诫儿子做人要俭朴,而且能够平易近人。如此,才是持家为人之道。

D.选文指出了急躁的危害;材料一也认为“焦躁”会导致“办事不能妥善”的结果。两文的作者都劝诫家人宜“静”勿“躁”。

32.把选文和链接材料一中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(2)余前年所以废弛,亦以焦躁故尔。

33.《左传》中云:“俭,德之共也;奢,恶之大也”。请你结合材料二的内容,谈谈如何在生活中做到“俭以养德”。

(2022·广西河池·统考一模)【甲】

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。借第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东,攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。

(节选自《陈涉世家》)

【乙】

秦二世元年七月,陈涉等起大泽中。其九月,会稽守通谓梁曰:“江西皆反,此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人,后则为人所制。吾欲发兵,使公及桓楚将。”是时桓楚亡在①泽中。梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”梁乃出,②诫籍持剑居外待。梁复入,与守坐,曰:“请召籍,使受命召桓楚。”守曰:“诺。”梁召籍入。须臾,梁③眴籍曰:“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头,佩其④印绶。门下大惊,扰乱,籍所击杀数十百人。一府中皆⑤慴伏,莫敢起。

(节选自《项羽本纪》)

①泽:草泽②诫:告诫③眴:使眼色④印绶:郡守的官印⑤慴:害怕

34.下列各组加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.以激怒其众/以此不任用公 B.辍耕之陇上/此亦天亡秦之时也

C.夺而杀尉/笑而止之曰 D.乃诈称公子扶苏/梁乃出

35.下列各组加点词语解释有误的一项是( )

A.桓楚亡在泽中(逃亡) B.比至陈(等到) 遂举吴中兵(发动)

C.尉果笞广(鞭子) D.将兵徇蕲以东(率领;攻占,)

36.对两文的理解和分析,正确的一项是( )

A.甲文叙述陈胜、吴广发动起义过程;乙文段叙述了主人公项羽夺取郡守之位的过程。

B.乙文段中“有一人不得用”一事可以看出项梁任人唯贤,也正因此增加了自己威信。

C.甲文中点明了陈胜吴广发动起义的直接原因是“遇雨失期”,而乙文的杀郡守夺位是为了响应陈胜吴广起义。

D.两文段都运用了人物的动作和语言描写。同时又从侧面来刻画人物形象,如乙文中“籍遂拔剑斩守头”“籍所击杀数十百人。一府中皆慴伏,莫敢起。”侧面描写了项羽的勇猛善战的英雄形象。

37.把【甲】【乙】两文中的画线句翻译成现代汉语。

38.两文中吴广和项梁共同具备的品质是什么?请结合选段内容分析。

(2022·广西河池·统考二模)【甲】

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(1)不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】

上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉肚耳,朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,(2)使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)

【注】①上:皇上,这里指唐太宗,②不暇:顾不上。③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。

39.下列句子中加点词解释不正确的一项是( )

A.居庙堂之高则忧其民(指朝廷) B.微斯人(如果没有)

C.上哂之曰(不高兴) D.海内升平(太平)

40.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.或异二者之为/或请重法以禁之 B.是进亦忧/自是数年之后

C.予尝求古仁人之心/上哂之曰 D.去国怀乡/朕当去奢省费

41.选出对甲、乙两文理解和分析不正确的一项( )

A.“记”是古代的一种文体,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解。

B.甲文中的滕子京是一个具有古仁人之心、志存高远、胸襟阔达的官员;乙文中的唐太宗是一个贤明、体恤民情、倡导廉洁的君主。

C.甲文中作者追求的忧乐观与古仁人是相同的,乙文中唐太宗“止盗”的方法与群臣也相同。

D.从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“居庙堂之高则忧其民”。

42.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)不以物喜,不以己悲。

(2)使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?

43.范仲淹“先忧而后乐”,超越个人的利害、荣辱;唐太宗心系苍生,体现一种担当与情怀。请说说当今我们是否需要继承这种心系天下的忧乐观。

(2022·广西梧州·中考真题)【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改:困于心,衡于虑,而后作:征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《孟子·告天下》)

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

(选自《吕氏春秋》)

44.下列语句中的朗读停顿,有误的一项是( )

A.故天将降大任于/是人也 B.行/拂乱其所为

C.曾益/其所不能 D.必无受/利地

45.下列句子中加点词意义不相同的一项是( )

A.征于色 言和而色夷

B.百里奚举于市 东市买骏马

C.孙叔敖之知 五十而知天命

D.请寝之丘 战则请从

46.下列选项中的“以”与例句中的“以”意义和用法相同的一项是( )

例句:王果以美地封其子

A.以其境过清 B.咨臣以当世之事

C.可以一战 D.属予作文以记之

47.下列对两段选文理解与分析,有误的一项是( )

A.甲文主要阐述了忧患意识对造就人才、治理国家的重要性。

B.乙文叙述了孙叔敖之子听从其父劝告,接受肥沃封地一事。

C.甲文以议论为主,辅以记叙;乙文以记叙为主,兼以议论。

D.甲乙两文都体现了“做人做事要有忧患意识”的主题。

48.请把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)舜发于畎亩之中。

(2)知以人之所恶为己之所喜。

(2022·广西贵港·中考真题)阅读下面文言文,完成小题。

【甲】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂述,不复得路。

(节选自陶渊明《桃花源记》

【乙】

道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。清流融石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间③,可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。乃疏凿芜秽,俾④为亭宇:植松与桂,兼之香草,以裨形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰示来者。

(选自元结⑤《右溪记》)

[注]①道州:州名。②营溪:河流名。③人间:与前文“山野”对应,指有居民的地方。④俾(bǐ):使。⑤元结(719~772),唐代文学家,曾两度出任道州刺史,后因不爱官场生活而弃官归田。

49.下列句子中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.渔人甚异之 又数刀毙之(《狼》)

B.见渔人,乃大惊 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.而置州已来 而不知人之乐(《醉翁亭记》)

D.为溪在州右 士卒多为用者(《陈涉世家》)

50.下列句子中加点词古今意义相同的一项是( )

A.率妻子邑人来此绝境 B.先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

C.徘徊溪上,为之怅然 D.亲戚畔之(《得道多助,失道寡助》)

51.用现代汉语翻译下列的句子。

(1)便扶向路,处处志之。

(2)刻铭石上,彰示来者。

52.请结合甲文说一说,桃花源百姓的生活状态是怎样的

53.甲乙两文都描写了自然景色,分别表达作者对现实社会怎样的情感

(2022·广西贺州·统考二模)【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之愛,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——选自周敦颐《爱莲说》

【乙】竹似贤,何哉?竹本①固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空以体②道;君子见其心,则思应用虚受③者。竹节贞,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行、夷险一致者。夫如是,故君子人多树之,为庭实④焉。

——节选自白居易《养竹记》

【注释】①本:根。②体:体悟。③虚受:虚心接受;④实:充实,充满。

54.下列句中加点的词解释有误的是( )

A.可爱者甚蕃(繁茂) B.陶后鲜有闻(少)

C.竹本固(稳固) D.故君子人多树之,为庭实焉(种植,栽培)

55.下列加点字的意思和用法相同的一项是( )

A.水陆草木之花 何陋之有(《陋室铭》)

B.濯清涟而不妖 相委而去(《陈太丘与友期行》)

C.固以树德 静以修身(《诫子书》)

D.君子见其本 其真无马耶(《马说》)

56.下列对文本的理解分析有误的一项是( )

A.【甲】文从莲的生长环境、外形香气、品性等方面赞美了莲的君子之风。

B.【乙】文由竹的本固、性直、心空、节贞等特点联想到君子之德。

C.【甲】文表现了作者洁身自好、不慕名利的生活态度。

D.【甲】文综合运用了记叙、描写、议论、抒情等表达方式,【乙】文则主要运用了记叙的表达方式。

57.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(2)君好见其性,则思中立不倚者。

58.晋朝文学家和哲学家傅玄认为“近朱者赤,近墨者黑”,这与周敦颐的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的看法相反,你同意哪种观点?选择其中一种,结合实际谈谈你的认识。

(2022·广西贺州·统考模拟预测)【甲】①若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

②至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

③嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

【乙】来焦山有四快事:观返照吸江亭,青山落日,烟水苍茫中,居然米家父子①笔意;晚望月孝然祠外,太虚一碧,长江万里,无复微云点缀;听晚梵声出松杪②,悠然有遗世之想;晓起观海门日出,始从远林微露红晕,倏然跃起数千丈,映射江水,悉成明霞,演漾不定。

《瘗鹤铭》③在雷轰石下,惊涛骇浪,朝夕喷激,予来游于冬月,江水方落,乃得踏危石于潮汐汩没之中,披剔尽致④,实无不幸也。

(选自《渔洋山人文略》)

【注】①米家父子:米芾父子。②杪(miǎo):树梢。③《瘗(yì)鹤铭》:六朝摩崖石刻。④披剔尽致:仔细而详尽的地阅览、观赏。

59.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

A.去国怀乡 国:国都 B.沙鸥翔集 集:聚集

C.悉成明霞 悉:都 D.得踏危石 得:能够

60.下列句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.不以物喜 可以一战

B.于潮汐汩没之中 余将告于莅事者

C.而或长烟一空 一食或尽粟一石

D.悠然有遗世之想 何陋之有?

61.下列对甲乙两文的理解和分析有误的一项是( )

A.甲文“不以物喜,不以己悲”一句,表明古仁人已无悲喜之情,心中唯有天下。

B.乙文“悉成明霞,演漾不定”写出了朝霞灿烂,波光闪耀,瞬息多变的风采。

C.甲文“微斯人,吾谁与归”表达了作者对古仁人的向往和对朋友的劝勉之情。

D.乙文的“踏危石于潮汐汩没之中”,写出了作者不畏艰险、勇于探索的精神。

62.把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)忧谗畏讥,满目萧然。

(2)听晚梵声出松杪,悠然有遗世之想。

63.甲、乙两文都描写了明丽壮阔之景,但作者的写作意图有所不同,请作简要分析。

(2022·广西贵港·统考二模)文言文阅读

【甲】①于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王;由此观之,王之蔽甚矣。”

②王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

③燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】齐桓公谓管仲①曰:“吾国甚小,而财用②甚少;而群臣衣服舆马甚汰③。吾欲禁之,可乎?”管仲曰:“臣闻之,君尝之,臣食之;君好之,臣服之。今君之食也,必桂之浆;衣练紫④之衣,狐白之裘。此群臣之所奢大也。诗云:‘不躬不亲,庶民不信。’君欲禁之,胡不自亲乎?”桓公曰:“善。”于是更制练帛之衣,大白之冠。朝⑤一年,而齐国俭也。

(选自《不躬不亲》)

[注]①管:被齐桓公任命为卿。②财用:财物,这里指物产。③汰:奢侈。④练紫:紫色熟绢。⑤朝:这里意为过了。

64.下列句子中加点字的用法和意义,相同的一项是( )

A.此所谓战胜于朝廷 皆以美于徐公

B.而群臣衣服舆马甚汰 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

C.于是更制练帛之衣 丈夫之冠也(《富贵不能淫》)

D.时时而间进 又间令吴广之次所旁从祠中(《陈涉世家》)

65.下列句子中加点词的古义与今义没有发生变化的一项是( )

A.今齐地方千里 B.官妇左右莫不私王

C.臣之妻私臣 D.此群臣之所奢大也

66.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

(2)君欲禁之,胡不自亲乎?

67.[甲]文中的邹忌和[乙]文中的管仲是怎样劝谏齐王的?请分别概括出来。

邹忌:_______________________________________________

管仲:_______________________________________________

68.综合[甲]、[乙]两部分内容,说说齐国强大的原因有哪些。

(2022·广西柳州·统考三模)【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

《鱼我所欲也》(节选)

【乙】君子之自行也,动必缘义,行必诚①义。孔子见齐景公,景公致廪丘②以为养③。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说景公,景公未之行④而赐之廪丘,甚不知丘⑤亦甚矣。”令弟子趣驾,辞而行。孔子布衣也,官在鲁司寇。万乘难与比行,三王之佐不显焉,取舍不苟也夫!

《吕氏春秋》(节选)

【注】①诚:同“成”,实行。②廪丘:齐国地名。③养:供养。④未之行:没有采纳我的主张。⑤丘:孔子名丘。

69.下列各组加点词语意思相同的一项是( )

A.舍鱼而取熊掌者也 舍俨然《桃花源记》)

B.故患有所不辟也 又患无硕士名人与游(《送东阳马生序》)

C.入谓弟子曰 太守自谓也(《醉翁亭记》)

D.吾闻君子当功以受禄 陶后鲜有闻(《爱莲说》)

70.下列各项中加点“于”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:所欲有甚于生者

A.未尝不痛恨于桓、灵也(《出师表》)

B.皆以美于徐公《邹忌讽齐王纳谏》)

C.舜发于畎亩之中(《生于忧患,死于安乐》)

D.箕畚运于渤海之尾(《愚公移山》)

71.下列对【甲】文画波浪线的句子停顿的判断,最恰当的一项是( )

A.如/使人之所欲/莫甚于生 B.如使/人之/所欲莫甚于生

C.如使/人之所欲/莫甚于生 D.如使/人之所/欲莫甚于生

72.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”。

B.【甲】文在阐明“义”重于“生”这一道理时,先从正面论述了“义”重于“生”,继而再从反面假设,提出质疑。

C.【乙】文中,从孔子觉得自己没有什么功劳而拒绝景公赠送廪丘,可见孔子是一个崇尚道义、恪守节操的君子。

D.【甲】【乙】两文均从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了观点:在生与义不可兼得的情况下,要“舍生取义”。

73.把【甲】【乙】两文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也。

(2)其不知丘亦甚矣。

(2022·广西贺州·统考模拟预测)[甲]

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(《孙权劝学》)

[乙]

傅永字修期,清河人也。幼随叔父洪仲自青州入魏,寻复南奔。有气干,拳勇过人,能手执鞍桥,倒立驰骋。年二十余,有友人与之书而不能答,请于洪仲,洪仲深①让②之而不为报。永乃发愤读书,涉猎经史,兼有才干。帝每叹曰:“上马能击贼,下马作露布③”,唯傅修期耳。”

(选自《北史·傅永列传》,有删改)

[注]①深:强烈。②让:责备。③露布:公开的文告。

74.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.见往事耳 见:了解。

B.但当涉猎 涉猎:粗略地阅读。

C.寻复南奔 寻:寻找。

D.洪仲深让之而不为报 报:回复,回答。

75.下列各项中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.蒙辞以军中多务 自以为大有所益

B.蒙乃始就学 乃重修岳阳楼

C.大兄何见事之晚乎 策之不以其道

D.有友人与之书而不能答 望之蔚然而深秀者

76.下列对[甲] [乙]文段的理解表述不正确的一项是( )

A.[甲]文记述了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,记事简练,重点突出。

B.[乙]文的傅永遭叔父责备,受到刺激,认识到读书的重要性,开始“发愤读书”。

C.[甲]文孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

D.[甲] [乙]两文都运用侧面描写表现人物。[甲]文通过鲁肃和吕蒙的对话侧面写出吕蒙学有所成。[乙]文末尾用皇帝的话,侧面表现傅永发奋读书的效果。

77.把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)孤岂欲卿治经为博士邪!

(2)永乃发愤读书,涉猎经史,兼有才干。

78.细读[甲][乙]两文,说说吕蒙、傅永这两个人物有哪些共同特点?他们两人的成功对你有什么启示?

(2022·广西百色·统考一模)阅读下列的文言文,完成下面小题

【甲】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】

孔子曰:“吾死之后,则商也日益,赐也日损。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者处,赐好说不若己者。不知其子,视其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。与不善人居如入鲍鱼之肆久而不闻其臭亦与之化矣。丹之所以藏者赤,漆之所以藏着黑。是以君子必慎其所与处者焉。”

(选自王肃《孔子家语》)

【注释】①“商”和下文的“赐”皆为孔子弟子。②益:长进。③损:减损。④贤己者:比自己贤良的人。⑤说:谈论。⑥视:看,比照。⑦化:融合。⑧鲍鱼之肆:卖咸鱼的店铺。

79.下列句子中加点的词语意思相同的一项是( )

A.苔痕上阶绿/坐潭上,四面竹树环合

B.无丝竹之乱/耳/下车引之

C.与善人居/择其善者而从之

D.则商也日益/登斯楼也,则有去国怀乡

80.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是( )

A.【甲】文作者刘禹锡,字梦德,洛阳人。晚年自号庐山人。唐代大儒、哲学家、文学家、诗人,有“诗豪”之称。

B.【乙】文画波浪线的文字的断句划分为“与不善人居/如入鲍鱼之肆/久而不闻其臭/亦与之化矣/”。

C.【甲】文题目里“铭”是一种独立的文体,这种文体,形式短小、文字简洁,句式工整,一般押韵;【乙】文中的“丹之所以藏者赤,漆之所以藏着黑”与我们现在所说的“近朱者赤,近墨者黑”有异曲同工之妙。

D.【甲】文的“何陋之有?”是倒装句;【乙】文的“赐好说不若己者”是判断句。

81.下列选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文通过写“陋室优美的自然环境、来往客人之高雅和陋室主人高雅的生活情趣”这三个方面来点明“陋室不陋”。

B.【乙】文告诉我们:真正有德行有修养的君子必须慎重地选择自己所处的环境和相处的人。

C.【甲】文中“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”和【乙】文中“芝兰之室”都喻指贤士的居所。

D.【甲】【乙】两文都用了托物言志的手法,来抒发自己的情怀。

82.把下列的句子翻译成现代汉语。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)商好与贤己者处,赐好说不若己者。

(2022·广西河池·统考二模)【甲】

送东阳马生序(节选)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】

司马光好学

司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷①绝编②,迨能倍诵乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。”

(选自《三朝名臣言行录》)

【注释】①下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不闻窗外事。这里借此指专心读书。②绝编:据《史记·孔子世家》记载,孔子读《周易》,韦编三绝。意思是翻阅的次数多了,编木简的牛皮绳子被多次折断,这里借指读书勤奋。

83.下列句子中加点的“以”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.以是人多以书假余 B.无从致书以观

C.不敢出一言以复 D.俯身倾耳以请

84.下列加点词语解释有误的一项是( )

A.援疑质理 质:询问。 B.尝趋百里外 趋:驱赶

C.众兄弟既成诵 既:已经 D.温公尝言 尝:曾经

85.以甲、乙两文为据,下列表述正确的一项是( )

A.乙文中司马光幼时因担心记忆力不如别人,所以比常人更勤奋。

B.甲文的中心句是“余幼时即嗜学”,乙文的中心句是“书不可不成诵”。

C.甲、乙两段文字都以记叙为主,都是概括描写与细节描写相结合。

D.甲、乙两段文字都运用了对比的手法,突出主人公好学的品性。

86.把甲文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)家贫,无从致书以观

(2)独下帷绝编,迨能倍诵乃止。

87.乙文说“用力多者收功远”,“用力多”在甲文中是如何体现的?请简述。

(2022·广西柳州·统考三模)阅读下文,完成问题。

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里百二十城宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】楚庄王欲伐越,庄子谏曰:“王之伐越,何也?”曰:“政乱兵弱。”庄子曰:“臣患智之如目①也,能见百步之外而不能自见其睫。王之兵自败于秦、晋,丧地数百里,此兵之弱也。庄跻②为盗于境内,而吏不能禁,此政之乱也。王之弱乱非越之下也,而欲伐越,此智之如目也。”王乃止。

故知之难,不在见人,在自见,故曰:“自见之谓明③。”

(选自《韩非子·喻老》

注释:①智如目也:智力和见识就像眼睛一样。②庄跻:楚国的大盗,实为人民起义领袖,与楚王不同时,系寓言假托。③明:眼睛明亮,引申为明智。

88.下列各组加点的词语意思相同的一项是( )

A.于是入朝见威王 才美不外见

B.臣之客欲有求于臣 楚庄王欲伐越

C.群臣进谏,门庭若市 愿为市鞍马

D.王之伐越 伐竹取道,下见小潭

89.下列句子中加点的“之”意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:臣之妻私臣

A.王之兵自败于秦、晋 B.由此观之,王之蔽甚矣

C.故曰:“自见之谓明。” D.期年之后,虽欲言,无可进者

90.下列对【甲】文中画横线句子的断句,正确的一项是( )

A.今齐地方/千里百二十城宫妇/左右莫不私王

B.今齐地方/千里百二十城/宫妇左右/莫不私王

C.今齐地方/千里百二十城/宫妇左右莫不私王

D.今齐地方千里/百二十城/宫妇左右莫不私王

91.下列对【甲】【乙】选文的理解与分析,有错误的一项是( )

A.劝谏要讲究策略,【甲】【乙】两文中邹忌和庄子都善用排比,环环相扣,无可辩驳,最终达到了劝谏的目的。

B.【甲】【乙】两文都通过人物对话来推动情节发展,体现人物的思想性格。

C.【甲】文中邹忌以妻、妾、客的三种情况来类比齐威王身处的环境,得出“王之蔽甚矣”的结论,劝诫其广开言路。

D.【乙】文用庄子劝谏楚庄王放弃伐越的故事阐明了“人要有自知之明,才能够避免错误,立于不败之地”的道理。

(2022·广西防城港·统考模拟预测)【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

(选自《陶渊明集》卷六)

【乙】春风挂帆,西视点苍①如蓬莱、阆苑②,雪与花争妍,山与水竞奇,天下山川之佳莫逾是者。且点苍十九峰中,一峰一溪飞流下洱河。而西崖之上,山麓之下,一郡居民咸聚焉。四水入城中,十五水流村落,大理民无一垅半亩无过水者,古未荒旱,人不识桔槔③。又四五月间,一亩之隔,即倏雨倏晴,雨以插禾,晴以刈麦,名“甸溪晴雨”。其入城者,人家门扃院落捍之即为塘;甃之即为井。谓之乐土,谁曰不然?

(节选自王士性《广志绎》,有删改)

【注】①点苍:点苍山,又名苍山、灵鹫山。②蓬莱、阆(làng)苑:传说中神仙居住的地方。③桔槔(jié gāo):井上打水用具。

92.阅读【甲】文,补全下列“文言词语积累”表。

语言现象 例句 词义

积累(一) 同义 缘溪行(缘) ① 沿着,顺着

积累(二) 古今异义 妻子邑人(妻子) 古义:妻子儿女

今义:②

阡陌交通(交通 古义:③

今义:交通运输业的总称

下面句子节奏划分有误的一项是( )

A.率/妻子邑人/来此绝境 B.此人/一一为具言/所闻

C.天下山川/之佳莫逾是者 D.即/倏雨倏晴

94.选出下列对甲乙两文的理解或分析有误的一项是( )

A.【甲】文“晋太元中,武陵人捕鱼为业”交代了时间、地点和人物身份,“忽逢桃花林”中一个“忽”字使节奏变快,引起读者对下文的好奇。

B.【乙】文“雪与花争妍,山与水竞奇”一句通过描写作者所见积雪与山花争奇斗艳、山峦河水互相比美的景象,展示了点苍山的优美风光

C.【甲】文由近及远,读此文时而奇,时而喜,时而疑,时而惊,跌宕起伏,摇曳生姿;【乙】文由远及近,先远观,再近看,步步深入。

D.【甲】【乙】两文中作者笔下的桃花源和点苍山都是自然环境优美、社会安定和平、百姓生活和睦的场所,都堪称一方“乐土”使人心驰神往。

95.把选文中的划线句翻译成现代汉语。

(1)此中人语云:“不足为外人道也。”

(2)山麓之下,一郡居民咸聚焉。

96.甲乙两文中都描写了自然风光,但作者表达的情感却有所不同,请简要分析。

97.(2022·广西玉林·校联考一模)阅读下面一篇文言文,完成各小题。

[甲]

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[乙]

岳阳楼记

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(1)下面加点词的解释,不正确的一项是( )

A.念无与为乐者。 念:考虑,想到。

B.盖竹柏影也。 盖:大概是。

C.属予作文以记之。 属:同“嘱”嘱托。

D.而或长烟一空。 而或:而且

(2)下面对文中句子的翻译有误的一项是( )

A.相与步于中庭——我们一起在庭院中散步。

B.庭下如积水空明——月光下照,庭院里的积水澄澈透明。

C.浮光跃金,静影沉璧——浮动的光像跳动的黄金,静静的月影像沉入水中的玉壁。

D.不以物喜,不以己悲——不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(3)下面对两篇文章的理解,有误的一项是( )

A.甲乙两文都是散文,苏轼欣赏庭院皎洁的月光,表达了对月光的喜爱,抒发了自解自矜、自嘲和对自然生活的向往与欣赏;范仲淹借对洞庭湖雄伟壮观景象的描写抒发了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

B.甲乙两文都表达了作者的豁达胸襟。苏轼被贬黄州,壮志难酬,极度苦闷但能自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。范仲淹述写迁客骚人登楼览景后所产生的不同感情,表达了自己愿与古仁人同道的思想。

C.甲乙两文都对月色进行了具体的描绘。如苏轼用的是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横”的形象描绘;范仲淹用的是“皓月千里,浮光跃金,静影沉璧”的生动描写。

D.甲乙两文都运用了设问的修辞手法。甲文的“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以已心。”一问一答,表现了古仁人的旷达胸襟。乙文的“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”的问答形式,表现了苏轼的达观自适。

参考答案:

1.(1)陟:提拔 (2)闻:听说 (3)秋:指某个时期(多指不好的)。 2.B 3.(1)陛下确实应该广开言路,听取群臣意见,发扬光大先帝遗留下来的美德。

(2)暂时放下不急的事务,精心研究备敌的良策。 4.(1)句:采用陈述语气,加强了肯定语气,强调了形势危急,引起后主的重视。

(2)句:采用疑问语气,语气委婉,引发君主的深入思考,起到劝谏的作用。

【解析】1.(1)观察“陟”的甲骨文字形。从阜,从步。左边是山坡,右边是两只向上的脚,表示由低处向高处走。所以它的本义是由低处向高处走。引申义为“提拔”。句意为:赏罚褒贬。

(2) 不闻爷娘唤女声:听不到爹娘呼唤女儿的声音。闻,听说。臣闻言有事于无事之时:臣听说在没有事的时候说有事。

(3)句意:这实在是危急存亡的时候啊。秋,指某个时期。故选④。

2.B.首段提出的建议是广开言路,第②段提出的建议是严明赏罚,其余三段提出的建议是亲贤远佞。故选B。

3.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)诚,确实;宜,应该;开张圣听,扩大圣明的听闻;光,发扬光大;(2)姑,暂且;精专,精心研究。

4.考查语句赏析。

(1)意为:这实在是危急存亡的时候啊。这是一个陈述句。“诚”是确实的意思,增强了肯定的语气,强调了当前形势的危急。如果再不奋发图强,就会有灭国之危。意在引起后主的重视,采纳自己的建议。

(2)句意:陛下认为现在是什么时候呀?这是一个疑问句。语气较为委婉。意在引发君主的思考,让他能意识到现在形势危急,切不可“以海道为无虞,以大江为可恃”,而应该“增屯聚粮,治舰扼险”,委婉的语气,更有利于君主接受。

【点睛】译文:

出师表

先帝开创大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,我们蜀汉国力薄弱,处境艰难,这实在是国家危急存亡的时刻啊。然而侍卫臣僚在内勤劳不懈,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,这是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩,想要报答陛下。陛下你实在应该广泛地听取别人的意见,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应过分地看轻自己,援引不恰当的譬喻,以堵塞忠言进谏的道路。

皇宫中和朝廷中本都是一个整体,赏罚褒贬,不应该有所不同。如果有为非作歹犯科条法令和忠心做善事的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,所以先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为宫中之事,无论大小,都拿来问问他们,然后施行,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。

将军向宠,性格和品行善良平正,通晓军事,从前任用的时候,先帝称赞说他有才干,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,不同才能的人各得其所。

亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,对于桓帝、灵帝没有一次不(发出叹息)感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的复兴就指日可待了。

链接材料:孝宗淳熙十二年五月,杨万里应皇帝诏命上书说:臣听说在没有事的时候说有事,不影响其为忠臣;在有事的时候说没有事,其奸佞之心就严重了。陛下认为现在是什么时候呀?金人日益进逼,边界日受侵扰,却没有听到防御金人的是什么策略,保卫边界的是什么办法;希望陛下超然远视,昭然远悟。不要认为海路没有问题,不要认为大江可以依靠。要增加驻军,集聚粮食,治理战舰,扼守险要。暂时放置不急的事务,精心研究备敌的良策。

5.C 6.A 7.(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。 8. 游览 俶尔远逝,往来翕忽 清澈

快乐

【解析】5.本题考查文言文词意理解。

C.句意:潭中的鱼大约有一百来条。许:用在数词后表示约数,相当于同样用法的“来”。

故选C。

6.本题考查理解分析能力。

A.“表转折关系,译为‘但是’”表述错误。“潭西南而望”中“而”表修饰关系,连接状语和中心语,不译。

故选A。

7.本题考查文言文翻译,注意下列重点词语的意思:

斗:名词作状语,像北斗七星那样;折:曲折;蛇行:像蛇爬行那样弯曲;灭:暗,看不见。

8.本题考查信息梳理与概括提炼能力。

第一空:《小石潭记》是一篇文质精美、情景交融的山水游记。

从第①段“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽”可知,这是作者浏览的第一步:发现小石潭。

从第①段“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”、第②段“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依……往来翕忽,似与游者相乐”、第③段“潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源”可知,这是写作者游览小石潭;

从第④段“以其境过清,不可久居,乃记之而去”可知,这是离开小石潭。

第二空:第②段描写鱼的句子是“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐”“佁然不动”写鱼之“静”,呆呆地(停在那里)一动不动;“俶尔远逝,往来翕忽”则写鱼的动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷。

第三空:第②段中侧面描写潭水的句子是“皆若空游无所依,日光下澈,影布石上”用鱼儿都好像在空中游动,什么依托也没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上突出了水的清澈透底。

第四空:从“似与游者相乐”好像和游玩的人互相取乐,可知,作者此时心情也是快乐的。故表达了作者快乐的心情。

【点睛】参考译文:

从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依托也没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。 因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

9.⑴驻军 ⑵到,往 ⑶曾经 10.绍兴六帅/皆果毅忠勇/视古名将。 11.C 12.⑴披甲戴盔的将士不行跪拜大礼,请允许我以军礼参见陛下。

⑵到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。 13.①为周亚夫治军之严而“惊”;②为周亚夫怠慢皇帝有损天子之威而“惊”;③为文帝的深明大义,礼仪周至而“惊”;④为周亚夫过分拘泥于军纪而“惊”。 14.二人治军都有军纪严明,令行禁止的特点。选文周亚夫的军队没有接到军令,天子也不得入军营,连天子都认为亚夫治军无人敢犯;资料链接中的岳飞军队“军行之地,秋毫无扰“,百姓都感动得痛哭流涕。

【解析】9.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:驻军在霸上。军:驻军。

(2)句意:随即来到了细柳军营。之:动词,到。

(3)句意:我曾询问他的士兵。尝:曾经。

10.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。句意:绍兴六帅,都忠诚、勇敢、坚毅,效仿古代名将。“绍兴六帅”为主语;“皆果毅忠勇”体现“绍兴六帅”的性给特点;“视古名将”为“绍兴六帅”的做法;故断为:绍兴六帅/皆果毅忠勇/视古名将。

11.本题考查对文章内容的理解与分析。

C.《周亚夫军细柳》第②段中“天子为动,改容式车”意思是:皇上因此而感动,脸上的神情也改变了。可知周亚夫身处军营,即便是皇帝来慰问军队,也依然严格按照军营的规矩办事,皇帝因此而感动;联系第③段“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪”可知,在汉文帝看来周亚夫是真将军,认识到严格管理军队对守护边防的重要性,很赞赏周亚夫的所作所为;“内心颇为不满”表述有误。

故选C。

12.本题考查学生对句子翻译能力。

我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)介胄,铠甲和头盔,这里用作动词,指披甲戴盔;士,将领。

(2)至今,到现在;语,谈论;辄,就;感泣,感慨流泪。

13.本题考查文言文内容理解。

群臣因周亚夫将军的所作所为而惊,根据原文找到依据,并概括即可。

根据第②段“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’”可知,士兵在军中只听从将军的命令,不听从天子的命令;侧面展现周亚夫治军之严;群臣为周亚夫治军之严而“惊”;

根据第②段“壁门士吏谓从属车骑曰:‘将军约,军中不得驱驰。’于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:‘介胄之士不拜,请以军礼见。’”可知,在军营中即使是皇帝也不能“驱驰”,周亚夫因披盔戴甲而不行跪拜之礼(君臣之礼);可见群臣为周亚夫怠慢皇帝有损天子之威而“惊”,为周亚夫过分拘泥于军纪而“惊”;

根据第②段“天子为动,改容式车。使人称谢:‘皇帝敬劳将军。’成礼而去”可知,皇帝在军营受到限制,却未曾发怒,而是按照军营规定行事,内心感动;群臣为文帝的深明大义,礼仪周至而“惊”。

14.本题考查对比阅读。

根据《周亚夫军细柳》第②段“天子先驱至,不得入”可知,周亚夫的军队没有接到军令,天子也不得入军营;根据“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’”“将军约,军中不得驱驰”等语句可知,军营中的士兵严格按照周亚夫所定规矩行事;第三段“嗟乎,此真将军矣”“至于亚夫,可得而犯邪!”可知,皇帝认为周亚夫治军有方,对其大加赞赏;侧面展现周亚夫治军军纪严明,令行禁止的特点;

根据【链接材料】“余尝访其士卒,以为勤惰必分,功过有别”“异时尝见其提兵征赣之固石洞,军行之地,秋毫无扰”可知,岳飞严明赏罚,“勤惰必分,功过有别”,在率兵征讨赣的坚固岩石洞时,行军路过的地区,丝毫没有打扰百姓;可见岳飞治军军纪严明,令行禁止;

据此可概括相同点:二人治军都有军纪严明,令行禁止的特点。

【点睛】参考译文:

汉文帝后元六年,匈奴大规模侵入汉朝边境。于是,朝廷委派宗正官刘礼为将军,驻军在霸上;委派祝兹侯徐厉为将军,驻军在棘门;委派河内郡太守周亚夫为将军,驻军细柳,以防备匈奴侵扰。

皇上亲自去慰劳军队。到了霸上和棘门的军营,直接驱车而入,将士们都下马迎接皇帝。随即来到了细柳军营,只见官兵都披戴盔甲,手持锋利的兵器,开弓搭箭,弓拉满月,戒备森严。皇上的先行卫队到了营前,不准进入。先行的卫队说:“皇上将要驾到。”镇守军营的将官回答:“将军有令:‘军中只听从将军的命令,不听从天子的命令。’”过了不久,皇上驾到,也不让入军营。在这种情况下皇上就派使者拿符节去告诉将军:“我要进营慰劳军队。”周亚夫这才传令打开军营大门。守卫营门的官兵对跟从皇上的武官说:“将军规定,军营中不准驱车奔驰。”于是皇上的车队也只好拉住缰绳,慢慢前行。到了大营前,将军周亚夫手持兵器,双手抱拳行礼说:“披甲戴盔的将士不行跪拜大礼,请允许我以军礼参见陛下。”皇上因此而感动,脸上的神情也改变了,俯身扶着横木上,派人致意说:“皇帝敬重地慰劳将军。”劳军礼仪完毕后辞去。

出了细柳军营的大门后,许多大臣都深感惊诧。文帝感叹地说:“啊!这才是真正的将军。先前的霸上、棘门的军营,简直就像儿戏一样,匈奴是完全可以通过偷袭而俘虏那里的将军,至于周亚夫,难道能够侵犯吗?”长时间对周亚夫赞叹不已。

【链接材料】绍兴六帅,都忠诚、勇敢、坚毅,效仿古代名将。岳飞举最后一个出来,但名声一时居于其他人的首位。岳飞死的时候,武昌的部队驻扎到有十万九百人,都是一个可以抵挡百人。我曾询问他的士兵,认为(岳飞治军)勤奋之人与懒惰之人一定分清,立功的、犯错的是有分别的,所以能得人心。从前曾见他率兵征讨赣的坚固岩石洞,行军路过的地区,丝毫没有打扰乡里,到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。

15.C 16.B 17.D 18.(1)译文:庭院中的月光如积水般清明澄激,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。(2)译文:这是自然界的无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受的东西。 19.表现了作者旷达乐观的人生态度。启示:我们应学习作者旷达乐观的人生态度,敢于面对困难和挫折,乐观生活,积极进取。(点到“旷达乐观”“随缘自适”或“积极进取”“享受自然”,能结合生活实际,言之有理即可)

【解析】15.C.句意:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只、仅仅;

故选C。

16.例句句意:只有江上的清风。之:结构助词,的;

A.句意:有什么简陋的呢?之:助词,宾语前置的标志;

B.句意:水上,陆地上的各种花草树木。之:结构助词,的;

C.句意:不久文帝到达了细柳军营。之:动词,到;

D.句意:鲁庄公和曹刿同坐一辆战车。之:代词,指曹刿;

故选B。

17.D.根据【甲】文“月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民”“相与步于中庭”可知,甲文写的是苏轼与友人在承天寺庭院中欣赏月下美景;乙文写的是苏轼与友人乘舟游览黄州城外赤鼻矶,遥想八百多年前,三国时代孙权破曹军的赤壁之战,作《前赤壁赋》,表达对宇宙及人生的看法;而不是到赤壁欣赏月景;

故选D。

18.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)空明:形容水的澄澈;交横:交错纵横;盖:大概是;

(2)是:这;造物者:指大自然;藏:宝藏;共适:共同享受。

19.本题考查对文言文内容的理解。

甲文,《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜;可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面蕴含着贬低的悲凉与人生的感慨;两人漫步中庭,又是悠闲的。先对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬低中虽感慨幽微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达了作者对月光的爱慕,抒发了作者自解、自矜、自嘲,对自然生活的向往与欣赏,用与“忙人”(朝廷官员小人)相对的“闲人”来写自己,表现了对“忙人”的鄙夷与讽刺,表现了作者旷达乐观的人生态度。

乙文,写作者欣赏美丽的月色,引发哲思:人类和万物同样是永久地存在;“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,写作者沉醉于眼前的景色,未贬谪的苦闷悲凉,表现了作者旷达乐观的人生态度;

启发我们:人生难免遇到挫折,我们应该积极面对,学习作者旷达乐观的人生态度,勇于上下求索。

【点睛】【甲】参考译文:

丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。庭院中的月光如积水般清明澄激,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】参考译文:

我(苏轼)问道:“你可也知道这水与月?流逝的就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究又何尝盈亏。可见,从事物变易的一面看来,天地间没有一瞬间不发生变化;而从事物不变的一面看来,万物与自己的生命同样无穷无尽,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有自己的归属,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,送到耳边便听到声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会被禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是自然界的无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受的东西。”

20.D 21.C 22.A 23.D

【解析】20.考查对文言词语的一词多义的理解。

A.拂:违背/飘拂;

B.曾:同“增”,增加/竟然;

C.将:扶,持/将要;

D.欲:都是“想要”的意思;

故选D。

21.考查常见文言虚词在文中的意义。

题目中的“故天将降大任于是人也”中的“于”是“介词,在,给”的意思。

A.介词,向;

B.介词,从;

C.介词,在,给;

D.介词,比;

故选C。

22.考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读。语句“入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡”的意思是:在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。根据句意,正确的句读是:入则无法家拂士/出则无敌国外患者/国恒亡。

故选A。

23.考查对文章内容的理解与分析。

D.【甲】文是“从个人到国家”进行论证,不是“从国家到个人”进行论证的。

故选D。

【点睛】参考译文:

【甲】舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被任用,胶鬲从贩鱼卖盐中被任用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被任用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被任用。

所以上天要把重任降临在这个人,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他受尽贫困之苦,使他所做的事情颠倒错乱,用来使他的内心收到震撼,使他性情坚韧起来,增加他所不具备的能力原来没有的才能。

一个人,常常发生错误,这样以后才能改正;在内心里困惑,思虑阻塞.然后才能知道有所作为;别人愤怒表现在脸色上,怨恨吐发在言语中,然后才能被人所知晓。(如果)一个国家,在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。这样以后才知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。

【乙】唐太宗对侍臣说:“治理国家如同治疗疾病,疾病即使痊愈了,仍然应该扶持养护。倘若迅速自我放纵,疾病再次发作,就无法救治了。现在中国侥幸安宁,周边各民族全都服从统治,确实是从古至今希望看到的安定局面,但是我一天比一天谨慎,只是担心这种谨慎不能坚持到底,所以我很希望多次听到你们的进谏规劝。”魏征说:“国家内外太平安定,我不认为这种情况值得高兴,我只是高兴陛下能居安思危。”

24.(1)B

(2)C

(3)C

(4)①率领妻子儿女和同乡人来到这个与外界隔绝的地方,不再出去了。②这只是五个一,怎么说‘六一’呢。

(5) 遂与外人间隔; 聊以志吾之乐尔。

【详解】(1)B. “未果,寻病终”的意思是:没有实现,不久后就病死了。寻:不久。

故选B。

(2)本题考查文言虚词。

A.之:助词,的;

B. 之:助词,的;

C.之:助词,主谓之间,取消句子的独立性;

D.之:助词,的;

故选C。

(3)C.“‘不足为外人道也’几个字却能表现出桃花源人淳朴、谦逊、不喜张扬的品质”有误。【甲】文桃花源中人物热情好客 “不足为外人道也”几个字却能表现出桃花源人不希望外人来打扰他们的生活,也为后文再寻桃花源不得做铺垫。

故选C。

(4)本题考查的翻译能力。直译为主,意译为辅。

(1)重点字词:率,率领。妻子,指妻子、儿女。邑人,同县的人。绝境。与人世隔绝的地方。复,再,又。

(2)重点字词:是,这;为,是。奈何,怎么说。

(5)本题考查对文本内容的把握。注意要求“两空均用原文填空”

第一空:结合乙文“既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士”可知,欧阳修在政治上想摆脱忧劳烦扰,有急流勇退的思想。甲文“遂与外人间隔”最能体现。

第二空:结合“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也;吾为此名,聊以志吾之乐尔(我本就知道名声不可以逃脱,也知道我没有必要逃避;我取这个名号,姑且用来记下我的乐趣罢了)”可知,更改为“六一居士”的目的是:聊以志吾之乐尔。

【点睛】参考译文:

【甲】东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路有多远。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续向前行船,想要走到林子的尽头。

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞里面隐隐约约透着点光亮。渔人便下了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又向前行走了几十步,突然变得开阔明亮。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男女的穿戴全都与桃花源以外的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。

这里的人看见了渔人,感觉非常惊讶,问他是从哪里来的。渔人都详细地作了回答。这里的人便邀请他到家中做客,摆了酒、杀了鸡用来款待他。村里面的其他人听说来了这么一个人,全都来打听消息。他们自己说他们的先祖是为了躲避秦朝时期的战乱,率领妻儿乡邻们来到这个与世隔绝的地方,从此他们再没有人出去了,所以和外面的人隔绝了一切往来。村里的人问渔人现如今是什么世道,他们居然不知道有汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己知道的所有事都一一说了出来,村民们听了都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己的家中,都拿出自己的美酒佳肴来款待他。渔人停留了几日后,就向村里的人告辞。村里的人告诉他:“这里的情况不值得对外面的人说啊。”

渔人出来之后,找到了自己的船,就沿着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城武陵,就去拜见太守,说了自己的这番经历。太守立即派遣人员跟随他前往,寻找渔人先前作的记号,竟然迷路了,后来再也找不到通往桃花源的路了。

南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听到了这个消息,非常愉快地计划着前往桃花源。但没有实现,不久后就病死了,后来就再也没有探访桃花源的人了。

【乙】六一居士最初被贬谪到滁州山乡时,自己以醉翁为号。年老体弱,又多病,将要辞别官场,到颍水之滨颐养天年,便又改变名号叫六一居士。有位客人问道:“六一,讲的是什么?”居士说:“我家里藏了书一万卷,收集收录夏商周三代以来金石文字一千卷,有一张琴,有一盘棋,又经常备好酒一壶。”客人说:“这只是五个一,怎么说‘六一’呢?”居士说:“加上我这一个老头,在这五种物品中间老去,这难道不是‘六一’了吗?”客人笑着说:“您大概是想逃避名声的人吧,因而屡次改换名号。这正像庄子所讥讽的那个害怕影子而跑到阳光中去的人;我将会看见您(像那个人一样),迅速奔跑,大口喘气,干渴而死,名声却不能逃脱。”居士说:“我本就知道名声不可以逃脱,也知道我没有必要逃避;我取这个名号,姑且用来记下我的乐趣罢了。

25.C 26.D 27.A 28.(1)敲石头,挖土,用箕畚装土石,运到渤海边上。(2)我认为太阳刚升起来时距离人近,而到中午时距离人远。

【解析】25.A.如:与“何”连用,“把……怎么样”/动词,像;

B.诚,名词,诚心/副词,实在,确实;

C.及:都是“等到”的意思;

D.知:同“智”,智慧/动词,懂得,知道;

故选C。

26.考查对文言知识和文化知识的理解。D.【乙】文的“孔子不能决也”是判断句,不是“被动句”。故选D。

27.考查对文章内容的理解与分析。

D.【甲】文愚公之妻“献疑”是从关心愚公的角度提出疑问。“以君之力”带有关心的语气,她不反对移山,只是提出移山过程中必须解决的重要问题“焉置土石”。所以选项“可见两个人都坚决反对愚公移山”的说法是错误的。

故选D。

28.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“叩(敲、打)、箕畚(是用箕畚装土石)、尾(边)”几个词是重点词语。

(2)句中的“以(认为)、去(离,距离)”两个词是重点词语。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】孔子到东方游学,途中遇见两个小孩儿在争辩,便问他们争辩的原因。

有一个小孩儿说:“我认为太阳刚升起来时离人近,而到中午时离人远。”

另一个小孩儿则认为太阳刚升起时离人远,而到中午时离人近。

有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘盂,这不是远小近大的道理吗?”

另一个小孩儿说:“太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进热水里一样热,这不是近热远凉的道理吗?”

孔子听了不能判定他们谁对谁错,

两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢?”

29.京师子弟之坏/未有不由于“奢”“傲”二字者/尔与诸弟戒之 30. 消失、消逝 本来 连词,表示后者是前者的目的 代词,他们 31.B 32.(1)不能淡泊自守就无法明确志向,不能宁静专一就无法达到远大目标。

(2)前些年我之所以虚度了光阴,浪费了很多大好机会,也都是焦躁的原因。 33.示例:如材料二所说,并不是“锦衣玉食”才是奢,如果“皮袍呢褂”随处都是,“车马仆从”成为习惯,这样就靠近奢而远离俭了。所以要做到“俭以养德”,必须从日常小事中培养俭的习惯,在衣、食、行等生活方面时时注意节俭,不盲目攀比,不过度消费。

【解析】29.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

“京师子弟之坏未有不由于‘奢’‘傲’二字者尔与诸弟戒之”句意为:京城子弟道德败坏,没有一个不是因为奢、

一、课内阅读

(2022·广西南宁·统考二模)出师表

①先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内;忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

②宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

③侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必得裨补阙漏,有所广益。

④将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

⑤亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

【资料链接】

淳熙十二年五月,(杨万里)应诏上书曰:臣闻言有事于无事之时,不害其为忠;言无事于有事之时,其为奸也大矣。陛下以今日为何等时耶?金人日逼,疆场日扰,而未闻防金人者何策,保疆场者何道。愿陛下超然远览,昭然远寤。勿以海道为无虞,勿以大江为可恃。增屯聚粮,治舰扼险。姑置不急之务,精专备敌之策。

(节选自《宋史·杨万里传》,有删改)

1.运用所提示方法,解决文本及“资料链接”中的文言疑难字词。

方法 词语 示例 加点词意义

字源法 陟罚臧否 甲骨文 金文 小篆 隶书 (1)

迁移法 臣闻言有事于无事之时 不闻爷娘唤女声…… (2)

查字典 此诚危急存亡之秋也 qiū:①秋季。②庄稼成熟或成熟时节。③指一年的时间。④指某个时期(多指不好的)。⑤姓。 (3)

下面对本文理解分析有误的一项是( )

A.开篇“先帝创业未半,而中道崩殂”,追念先帝功业,至忠至爱之情统领全篇。

B.诸葛亮向后主刘禅依次提出了以下三条建议:广开言路、亲贤远佞、严明赏罚。

C.选文这部分内容寓情于议,在谈论形势、提出建议之中,也贯穿一条抒情线索。

D.选文中有些短语后来凝固为成语,沿用至今,如:危急存亡、妄自菲薄、计日可待。

3.把本文和“链接材料”中的画线句翻译成现代汉语。

(1)诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

(2)姑置不急之务,精专备敌之策。

4.说话是一门艺术,下面两句话用不同的句式向皇帝指出当前形势,语气和表达效果各有什么不同?

(1)此诚危急存亡之秋也。(诸葛亮《出师表》)

(2)陛下以今日为何等时耶?(《宋史 杨万里传》)

(2022·广西桂林·统考中考真题)阅读下文,完成下面小题。

小石潭记

柳宗元

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

5.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.从小丘西行百二十步(向西) B.青树翠蔓(翠绿的藤蔓)

C.潭中鱼可百许头(答应) D.悄怆幽邃(深)

6.下列分析有误的一项是( )

A.“潭西南而望”中“而”表转折关系,译为“但是”。

B.文中画线句朗读节奏可划分为:隔/篁竹,闻/水声。

C.文中以珮、环相击的响声来形容潭水的声音。

D.作者借小石潭环境的凄清衬托被贬谪后内心的孤寂。

7.将下面句子翻译成现代汉语。

斗折蛇行,明灭可见。

8.选文记述了作者发现小石潭——_________小石潭——离开小石潭的经过。第2段用“佁然不动”写鱼之“静”,用“_________”(原句)写鱼之“动”。运用侧面描写表现出潭水_________的特点,通过描写游鱼自由自在的情态,表达了作者_________的心情。

(2022·广西钦州·统考二模)阅读文言文,完成各题。

周亚夫军细柳

司马迁

①文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

②上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

③既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

【资料链接】

绍兴六帅皆果毅忠勇视古名将。岳公飞独后出,而一时名声几冠诸公。身死之日,武昌之屯至十万九百人,皆一可以当百。余尝访其士卒,以为勤惰必分,功过有别,故能将人心。异时①尝见其提兵征赣之固石洞②,军行之地,秋毫无扰,至今父老语其名辄感泣焉。

【注释】①异时:从前。②固石洞:地名。

9.解释下面句子中加点的词语。

⑴军霸上 ⑵已而之细柳军 ⑶余尝访其士卒

10.用“/”给下面的句子断句。(断两处)

绍兴六帅皆果毅忠勇视古名将。

11.下面对文章理解分析有误的一项是( )

A.选文第①段先点明背景:匈奴大举入侵,边关吃紧。这样就将守边将领周亚夫置于矛盾冲突之中,更有利于表现人物性格。

B.选文中写细柳军吏全副武装,写军门都尉、壁门军士传达将军的指示,写文帝及群臣的反应,都是从侧面衬托周亚夫“真将军”的形象。

C.选文中的汉文帝是一位开明、识大体的国君。虽然在细柳营处处受到约束,不得不听命于手下将军,内心颇为不满,但他仍然对周亚夫大加称赞。

D.选文运用了对比的手法。在霸上及棘门的军营,汉文帝长驱直入;而到了细柳营,入营受到阻碍,在营中只能慢行;前后形成鲜明对比。

12.把选文和“资料链接”中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)介胄之士不拜,请以军礼见。

(2)至今父老语其名辄感泣焉。

13.选文最后一段说“群臣皆惊”,一个“惊”字,含义丰富,联系全文,谈谈你的理解。

14.周亚夫和岳飞在治军上有什么共同点?结合选文作简要分析。

二、对比阅读

(2022·广西贺州·中考真题)【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚①者如彼,而卒莫消②长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者③之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

(节选自苏轼《前赤壁赋》)

【注释】①盈虚:盈,指月圆;虚,指月缺。②消:消失。③造物者:自然界,原意指“天”。

15.下列加点的词语解释有误的一项是( )

A.念无与为乐者 念:考虑,想到。

B.相与步于中庭 相与:共同,一起。

C.但少闲人如吾两人者耳 但:但是。

D.而卒莫消长也 长:增长。

16.下列句子中,加点字“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:惟江上之清风

A.何陋之有(《陋室铭》) B.水陆草木之花(《爱莲说》)

C.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》) D.公与之乘(《曹列论战》)

17.下列对文本的理解表述有误的一项是( )

A.【甲】文如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题。

B.【甲】文苏轼夜深不寐,欲寻人赏月为乐,就到承天寺找张怀民。一个“遂”字点出了二人趣味相投。

C.【乙】文的“逝者如斯”出自《论语,子罕》“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜’”。

D.【甲】【乙】两文记述的都是作者与友人于月夜沉浸在赤壁美好的景色之中,阐发一些人生体验,体现了作者对人生意义的思考。

18.请把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

19.【甲】【乙】两文都是苏轼写于贬官黄州时期,都表现了作者怎样的人生态度?请结合生活实际谈谈你得到的启示。

(2022·广西柳州·统考中考真题)【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥②遽③自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(选自《资治通鉴》)

【注释】①上:皇上,指唐太宗。②傥:倘若。③遽(jù):迅速。

20.下列各组加点的词,意思相同的一项是( )

A.行拂乱其所为 蒙络摇缀,参差披拂(《小石潭记》)

B.曾益其所不能 而计其长曾不盈寸(《核舟记》)

C.犹宜将护 意将隧入以攻其后也(《狼》)

D.故欲数闻卿辈谏争也 孤岂欲卿治经为博士邪(《孙权劝学》)

21.下列各项中加点词“于”的意义与例句相同的一项是( )

例句:故天将降大任于是人也

A.宋君令人问之于丁氏 (《穿井得一人》)

B.力恶其不出于身也 (《大道之行也》)

C.欲报之于陛下也 (《出师表》)

D.皆以美于徐公 (《邹忌讽齐王纳谏》)

22.下列对【甲】文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.入则无法家拂士/出则无敌国外患者/国恒亡

B.入则无法家拂士/出则无敌国外/患者国恒亡

C.入则无法家/拂士出则无敌国外/患者国恒亡

D.入则无法家/拂士出则无敌国外患者/国恒亡

23.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,有错误的一项是( )

A.【甲】文蕴含深刻道理,告诉我们常处忧愁祸患之中可以使人生存发展,常处安逸快乐之中可以使人颓废死亡。

B.【乙】文唐太宗虽然身处太平盛世,但他能时时保持小心谨慎,有强烈的忧患意识,希望能经常听到大臣的谏言。

C.【甲】【乙】两文都谈及国家治理之道。【甲】文侧重议论,表达孟子鲜明的观点;【乙】文侧重描写,通过语言描写表达唐太宗的治国思想。

D.【甲】文从国家到个人,论证经受磨炼的好处,最终提出中心论点;【乙】文从治病到治国,表明虽然国家强大了,但国君仍要居安思危。

24.(2022·广西河池·中考真题)文言文阅读。

【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(陶渊明《桃花源记》)

【乙】六一居士初谪①滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水②之上,则又更号六一居士。客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”客笑曰:“子欲逃名③者乎?而屡易④其号。此庄生所诮畏影而走乎日中者也;余将见子疾走大喘渴死,而名不得逃也。”居士曰:“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也;吾为此名,聊以志吾之乐尔。”

(节选自欧阳修《六一居士传》)

【注释】①谪:贬谪。②颍水:地名。③逃名:不求名声,避名而不居。④易:改换。

(1)下列加点词语解释有误的一项是( )

A.便要还家(同“邀”,邀请)

B.未果,寻病终(寻找)

C.则又更号六一居士(改变)

D.而屡易其号(多次)

(2)下列各项中“之”的意义和用法不同于其他三项的一项是( )

A.忘路之远近 B.老于此五物之间

C.吾固知名之不可逃 D.以志吾之乐尔

(3)下列对【甲】【乙】文段的理解表述不正确的一项是( )

A.【甲】文构思精巧,以渔人进出桃花源的行踪为线索,叙述了一个曲折有致、神秘虚幻的故事。

B.【乙】文中“醉翁”和“六一居士”都是欧阳修的号,前者用于他在滁州知州时,后者用于他准备退休定居颖水之后。

C.【甲】文桃花源中人物热情好客,短短的“不足为外人道也”几个字却能表现出桃花源人淳朴、谦逊、不喜张扬的品质。

D.【甲】【乙】两文都表现出对恬淡闲适、怡然自得美好生活的向往,【甲】文通过叙述故事,虚构一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托作者的政治理想;【乙】文采用主客间答的形式,诙谐、幽默地表达对即将到来的退休后闲适生活的向往。

(4)把【甲】【乙】两文中画线的句子翻译成现代汉语。

①率妻子邑人来此绝境,不复出焉。

②是为五一尔,奈何?

(5)【甲】文中最能体现【乙】文作者所向往的生活情趣的句子是:_____,【乙】文中欧阳修在“既老而衰且病”的境况下将自己的号更改为“六一居士”的目的是:_____。( 两空均用原文填空)

(2022·广西百色·统考中考真题)阅读下列的文言文,完成下面小题。

【甲】愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗①,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖及日中则如盘②盂此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决③也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

【注释】①辩斗:辩论,争论。②盘:圆的盘子。③决:裁决,判断。

25.下列句子中加点词意思相同的一项是( )

A.如太行、王屋何 闻水声,如鸣珮环 B.帝感其诚 臣诚知不如徐公美

C.及其日中如探汤 及其家穿井 D.孰为汝多知乎 人知从太守游而乐

26.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是( )

A.【甲】文选自《列子·汤问》,题目是编者加的,“愚公”的“公”为敬称,相当于“老人家”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“日初出大如车盖/及日中则如盘盂/此不为远者小而近者大乎/”。

C.【甲】文“夸娥氏”,神话中的大力神;【乙】文“盂”,古代一种装酒食的敞口器具。

D.【甲】文的“甚矣,汝之不惠”为倒装句;【乙】文的“孔子不能决也”为被动句。

27.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,可见两个人都坚决反对愚公移山。

B.【乙】文两小儿辩日,一个从视觉出发,另一个从触觉出发,表现他们善于独立思考。

C.【甲】【乙】两文内容都与自然有关,前者侧重表现改造自然的坚强毅力;后者侧重对自然现象质疑。

D.【甲】【乙】两文都是寓言,语言精辟凝练,结构简单却极富表现力,给人深刻启示。

28.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(2)我以日始出时去人近,而日中时远也。

(2022·广西钦州·统考一模)诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【链接材料一】

余固恐弟之焦灼也。一经焦躁,则心绪少佳,办事不能妥善。余前年所以废弛,亦以焦躁故尔。总宜平心静气,稳稳办去。

(节选自《曾国藩家书》)

【链接材料二】

世家子弟最易犯奢字、傲字。不必锦衣玉食而后谓之奢也,但使皮袍呢褂俯拾即是,舆马仆从习惯不常,此即日①趋于奢矣。见乡人则嗤其朴陋②,见雇工则颐指气使③,此即日习于傲矣……京师子弟之坏未有不由于“奢”“傲”二字者尔与诸弟戒之。至嘱至嘱。

(节选自《曾国藩家书》)

【注释】①日:一天天地。②朴陋:粗俗鄙陋。③颐指气使:形容有权势的人随意支使人的傲慢神气。

29.用“/”给链接材料二中画线的句子断句。(断两处)

京师子弟之坏未有不由于“奢”“傲”二字者尔与诸弟戒之

30.解释下面句子中加点的词语。

①意与日去 去:______ ②余固恐弟之焦灼也 固:______

③静以修身 以:______ ④见乡人则嗤其朴陋 其:______

31.下面对选文和链接材料理解分析有误的一项是( )

A.“诫”是劝诫、劝勉之义。诫子书,即劝诫、劝勉儿子的信。在选文中,诸葛亮告诫儿子,要以俭养德,以静求学,以学广才。

B.在材料一中,曾国藩以他人因“焦躁”而“废弛”为例劝诫弟弟,做事情应该“平心静气”,不要着急,需稳妥办好。

C.在材料二中,曾国藩主张节约,力戒“奢”“傲”,告诫儿子做人要俭朴,而且能够平易近人。如此,才是持家为人之道。

D.选文指出了急躁的危害;材料一也认为“焦躁”会导致“办事不能妥善”的结果。两文的作者都劝诫家人宜“静”勿“躁”。

32.把选文和链接材料一中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(2)余前年所以废弛,亦以焦躁故尔。

33.《左传》中云:“俭,德之共也;奢,恶之大也”。请你结合材料二的内容,谈谈如何在生活中做到“俭以养德”。

(2022·广西河池·统考一模)【甲】

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。借第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东,攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。

(节选自《陈涉世家》)

【乙】

秦二世元年七月,陈涉等起大泽中。其九月,会稽守通谓梁曰:“江西皆反,此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人,后则为人所制。吾欲发兵,使公及桓楚将。”是时桓楚亡在①泽中。梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”梁乃出,②诫籍持剑居外待。梁复入,与守坐,曰:“请召籍,使受命召桓楚。”守曰:“诺。”梁召籍入。须臾,梁③眴籍曰:“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头,佩其④印绶。门下大惊,扰乱,籍所击杀数十百人。一府中皆⑤慴伏,莫敢起。

(节选自《项羽本纪》)

①泽:草泽②诫:告诫③眴:使眼色④印绶:郡守的官印⑤慴:害怕

34.下列各组加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.以激怒其众/以此不任用公 B.辍耕之陇上/此亦天亡秦之时也

C.夺而杀尉/笑而止之曰 D.乃诈称公子扶苏/梁乃出

35.下列各组加点词语解释有误的一项是( )

A.桓楚亡在泽中(逃亡) B.比至陈(等到) 遂举吴中兵(发动)

C.尉果笞广(鞭子) D.将兵徇蕲以东(率领;攻占,)

36.对两文的理解和分析,正确的一项是( )

A.甲文叙述陈胜、吴广发动起义过程;乙文段叙述了主人公项羽夺取郡守之位的过程。

B.乙文段中“有一人不得用”一事可以看出项梁任人唯贤,也正因此增加了自己威信。

C.甲文中点明了陈胜吴广发动起义的直接原因是“遇雨失期”,而乙文的杀郡守夺位是为了响应陈胜吴广起义。

D.两文段都运用了人物的动作和语言描写。同时又从侧面来刻画人物形象,如乙文中“籍遂拔剑斩守头”“籍所击杀数十百人。一府中皆慴伏,莫敢起。”侧面描写了项羽的勇猛善战的英雄形象。

37.把【甲】【乙】两文中的画线句翻译成现代汉语。

38.两文中吴广和项梁共同具备的品质是什么?请结合选段内容分析。

(2022·广西河池·统考二模)【甲】

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(1)不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】

上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉肚耳,朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,(2)使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)

【注】①上:皇上,这里指唐太宗,②不暇:顾不上。③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。

39.下列句子中加点词解释不正确的一项是( )

A.居庙堂之高则忧其民(指朝廷) B.微斯人(如果没有)

C.上哂之曰(不高兴) D.海内升平(太平)

40.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.或异二者之为/或请重法以禁之 B.是进亦忧/自是数年之后

C.予尝求古仁人之心/上哂之曰 D.去国怀乡/朕当去奢省费

41.选出对甲、乙两文理解和分析不正确的一项( )

A.“记”是古代的一种文体,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解。

B.甲文中的滕子京是一个具有古仁人之心、志存高远、胸襟阔达的官员;乙文中的唐太宗是一个贤明、体恤民情、倡导廉洁的君主。

C.甲文中作者追求的忧乐观与古仁人是相同的,乙文中唐太宗“止盗”的方法与群臣也相同。

D.从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“居庙堂之高则忧其民”。

42.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)不以物喜,不以己悲。

(2)使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?

43.范仲淹“先忧而后乐”,超越个人的利害、荣辱;唐太宗心系苍生,体现一种担当与情怀。请说说当今我们是否需要继承这种心系天下的忧乐观。

(2022·广西梧州·中考真题)【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改:困于心,衡于虑,而后作:征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《孟子·告天下》)

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

(选自《吕氏春秋》)

44.下列语句中的朗读停顿,有误的一项是( )

A.故天将降大任于/是人也 B.行/拂乱其所为

C.曾益/其所不能 D.必无受/利地

45.下列句子中加点词意义不相同的一项是( )

A.征于色 言和而色夷

B.百里奚举于市 东市买骏马

C.孙叔敖之知 五十而知天命

D.请寝之丘 战则请从

46.下列选项中的“以”与例句中的“以”意义和用法相同的一项是( )

例句:王果以美地封其子

A.以其境过清 B.咨臣以当世之事

C.可以一战 D.属予作文以记之

47.下列对两段选文理解与分析,有误的一项是( )

A.甲文主要阐述了忧患意识对造就人才、治理国家的重要性。

B.乙文叙述了孙叔敖之子听从其父劝告,接受肥沃封地一事。

C.甲文以议论为主,辅以记叙;乙文以记叙为主,兼以议论。

D.甲乙两文都体现了“做人做事要有忧患意识”的主题。

48.请把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)舜发于畎亩之中。

(2)知以人之所恶为己之所喜。

(2022·广西贵港·中考真题)阅读下面文言文,完成小题。

【甲】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂述,不复得路。

(节选自陶渊明《桃花源记》

【乙】

道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。清流融石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间③,可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。乃疏凿芜秽,俾④为亭宇:植松与桂,兼之香草,以裨形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰示来者。

(选自元结⑤《右溪记》)

[注]①道州:州名。②营溪:河流名。③人间:与前文“山野”对应,指有居民的地方。④俾(bǐ):使。⑤元结(719~772),唐代文学家,曾两度出任道州刺史,后因不爱官场生活而弃官归田。

49.下列句子中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.渔人甚异之 又数刀毙之(《狼》)

B.见渔人,乃大惊 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.而置州已来 而不知人之乐(《醉翁亭记》)

D.为溪在州右 士卒多为用者(《陈涉世家》)

50.下列句子中加点词古今意义相同的一项是( )

A.率妻子邑人来此绝境 B.先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

C.徘徊溪上,为之怅然 D.亲戚畔之(《得道多助,失道寡助》)

51.用现代汉语翻译下列的句子。

(1)便扶向路,处处志之。

(2)刻铭石上,彰示来者。

52.请结合甲文说一说,桃花源百姓的生活状态是怎样的

53.甲乙两文都描写了自然景色,分别表达作者对现实社会怎样的情感

(2022·广西贺州·统考二模)【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之愛,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——选自周敦颐《爱莲说》

【乙】竹似贤,何哉?竹本①固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空以体②道;君子见其心,则思应用虚受③者。竹节贞,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行、夷险一致者。夫如是,故君子人多树之,为庭实④焉。

——节选自白居易《养竹记》

【注释】①本:根。②体:体悟。③虚受:虚心接受;④实:充实,充满。

54.下列句中加点的词解释有误的是( )

A.可爱者甚蕃(繁茂) B.陶后鲜有闻(少)

C.竹本固(稳固) D.故君子人多树之,为庭实焉(种植,栽培)

55.下列加点字的意思和用法相同的一项是( )

A.水陆草木之花 何陋之有(《陋室铭》)

B.濯清涟而不妖 相委而去(《陈太丘与友期行》)

C.固以树德 静以修身(《诫子书》)

D.君子见其本 其真无马耶(《马说》)

56.下列对文本的理解分析有误的一项是( )

A.【甲】文从莲的生长环境、外形香气、品性等方面赞美了莲的君子之风。

B.【乙】文由竹的本固、性直、心空、节贞等特点联想到君子之德。

C.【甲】文表现了作者洁身自好、不慕名利的生活态度。

D.【甲】文综合运用了记叙、描写、议论、抒情等表达方式,【乙】文则主要运用了记叙的表达方式。

57.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(2)君好见其性,则思中立不倚者。

58.晋朝文学家和哲学家傅玄认为“近朱者赤,近墨者黑”,这与周敦颐的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的看法相反,你同意哪种观点?选择其中一种,结合实际谈谈你的认识。

(2022·广西贺州·统考模拟预测)【甲】①若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

②至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

③嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

【乙】来焦山有四快事:观返照吸江亭,青山落日,烟水苍茫中,居然米家父子①笔意;晚望月孝然祠外,太虚一碧,长江万里,无复微云点缀;听晚梵声出松杪②,悠然有遗世之想;晓起观海门日出,始从远林微露红晕,倏然跃起数千丈,映射江水,悉成明霞,演漾不定。

《瘗鹤铭》③在雷轰石下,惊涛骇浪,朝夕喷激,予来游于冬月,江水方落,乃得踏危石于潮汐汩没之中,披剔尽致④,实无不幸也。

(选自《渔洋山人文略》)

【注】①米家父子:米芾父子。②杪(miǎo):树梢。③《瘗(yì)鹤铭》:六朝摩崖石刻。④披剔尽致:仔细而详尽的地阅览、观赏。

59.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

A.去国怀乡 国:国都 B.沙鸥翔集 集:聚集

C.悉成明霞 悉:都 D.得踏危石 得:能够

60.下列句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.不以物喜 可以一战

B.于潮汐汩没之中 余将告于莅事者

C.而或长烟一空 一食或尽粟一石

D.悠然有遗世之想 何陋之有?

61.下列对甲乙两文的理解和分析有误的一项是( )

A.甲文“不以物喜,不以己悲”一句,表明古仁人已无悲喜之情,心中唯有天下。

B.乙文“悉成明霞,演漾不定”写出了朝霞灿烂,波光闪耀,瞬息多变的风采。

C.甲文“微斯人,吾谁与归”表达了作者对古仁人的向往和对朋友的劝勉之情。

D.乙文的“踏危石于潮汐汩没之中”,写出了作者不畏艰险、勇于探索的精神。

62.把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)忧谗畏讥,满目萧然。

(2)听晚梵声出松杪,悠然有遗世之想。

63.甲、乙两文都描写了明丽壮阔之景,但作者的写作意图有所不同,请作简要分析。

(2022·广西贵港·统考二模)文言文阅读

【甲】①于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王;由此观之,王之蔽甚矣。”

②王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

③燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】齐桓公谓管仲①曰:“吾国甚小,而财用②甚少;而群臣衣服舆马甚汰③。吾欲禁之,可乎?”管仲曰:“臣闻之,君尝之,臣食之;君好之,臣服之。今君之食也,必桂之浆;衣练紫④之衣,狐白之裘。此群臣之所奢大也。诗云:‘不躬不亲,庶民不信。’君欲禁之,胡不自亲乎?”桓公曰:“善。”于是更制练帛之衣,大白之冠。朝⑤一年,而齐国俭也。

(选自《不躬不亲》)

[注]①管:被齐桓公任命为卿。②财用:财物,这里指物产。③汰:奢侈。④练紫:紫色熟绢。⑤朝:这里意为过了。

64.下列句子中加点字的用法和意义,相同的一项是( )

A.此所谓战胜于朝廷 皆以美于徐公

B.而群臣衣服舆马甚汰 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

C.于是更制练帛之衣 丈夫之冠也(《富贵不能淫》)

D.时时而间进 又间令吴广之次所旁从祠中(《陈涉世家》)

65.下列句子中加点词的古义与今义没有发生变化的一项是( )

A.今齐地方千里 B.官妇左右莫不私王

C.臣之妻私臣 D.此群臣之所奢大也

66.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

(2)君欲禁之,胡不自亲乎?

67.[甲]文中的邹忌和[乙]文中的管仲是怎样劝谏齐王的?请分别概括出来。

邹忌:_______________________________________________

管仲:_______________________________________________

68.综合[甲]、[乙]两部分内容,说说齐国强大的原因有哪些。

(2022·广西柳州·统考三模)【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

《鱼我所欲也》(节选)

【乙】君子之自行也,动必缘义,行必诚①义。孔子见齐景公,景公致廪丘②以为养③。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说景公,景公未之行④而赐之廪丘,甚不知丘⑤亦甚矣。”令弟子趣驾,辞而行。孔子布衣也,官在鲁司寇。万乘难与比行,三王之佐不显焉,取舍不苟也夫!

《吕氏春秋》(节选)

【注】①诚:同“成”,实行。②廪丘:齐国地名。③养:供养。④未之行:没有采纳我的主张。⑤丘:孔子名丘。

69.下列各组加点词语意思相同的一项是( )

A.舍鱼而取熊掌者也 舍俨然《桃花源记》)

B.故患有所不辟也 又患无硕士名人与游(《送东阳马生序》)

C.入谓弟子曰 太守自谓也(《醉翁亭记》)

D.吾闻君子当功以受禄 陶后鲜有闻(《爱莲说》)

70.下列各项中加点“于”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:所欲有甚于生者

A.未尝不痛恨于桓、灵也(《出师表》)

B.皆以美于徐公《邹忌讽齐王纳谏》)

C.舜发于畎亩之中(《生于忧患,死于安乐》)

D.箕畚运于渤海之尾(《愚公移山》)

71.下列对【甲】文画波浪线的句子停顿的判断,最恰当的一项是( )

A.如/使人之所欲/莫甚于生 B.如使/人之/所欲莫甚于生

C.如使/人之所欲/莫甚于生 D.如使/人之所/欲莫甚于生

72.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”。

B.【甲】文在阐明“义”重于“生”这一道理时,先从正面论述了“义”重于“生”,继而再从反面假设,提出质疑。

C.【乙】文中,从孔子觉得自己没有什么功劳而拒绝景公赠送廪丘,可见孔子是一个崇尚道义、恪守节操的君子。

D.【甲】【乙】两文均从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了观点:在生与义不可兼得的情况下,要“舍生取义”。

73.把【甲】【乙】两文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也。

(2)其不知丘亦甚矣。

(2022·广西贺州·统考模拟预测)[甲]

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(《孙权劝学》)

[乙]

傅永字修期,清河人也。幼随叔父洪仲自青州入魏,寻复南奔。有气干,拳勇过人,能手执鞍桥,倒立驰骋。年二十余,有友人与之书而不能答,请于洪仲,洪仲深①让②之而不为报。永乃发愤读书,涉猎经史,兼有才干。帝每叹曰:“上马能击贼,下马作露布③”,唯傅修期耳。”

(选自《北史·傅永列传》,有删改)

[注]①深:强烈。②让:责备。③露布:公开的文告。

74.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.见往事耳 见:了解。

B.但当涉猎 涉猎:粗略地阅读。

C.寻复南奔 寻:寻找。

D.洪仲深让之而不为报 报:回复,回答。

75.下列各项中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.蒙辞以军中多务 自以为大有所益

B.蒙乃始就学 乃重修岳阳楼

C.大兄何见事之晚乎 策之不以其道

D.有友人与之书而不能答 望之蔚然而深秀者

76.下列对[甲] [乙]文段的理解表述不正确的一项是( )

A.[甲]文记述了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,记事简练,重点突出。

B.[乙]文的傅永遭叔父责备,受到刺激,认识到读书的重要性,开始“发愤读书”。

C.[甲]文孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

D.[甲] [乙]两文都运用侧面描写表现人物。[甲]文通过鲁肃和吕蒙的对话侧面写出吕蒙学有所成。[乙]文末尾用皇帝的话,侧面表现傅永发奋读书的效果。

77.把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)孤岂欲卿治经为博士邪!

(2)永乃发愤读书,涉猎经史,兼有才干。

78.细读[甲][乙]两文,说说吕蒙、傅永这两个人物有哪些共同特点?他们两人的成功对你有什么启示?

(2022·广西百色·统考一模)阅读下列的文言文,完成下面小题

【甲】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】

孔子曰:“吾死之后,则商也日益,赐也日损。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者处,赐好说不若己者。不知其子,视其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。与不善人居如入鲍鱼之肆久而不闻其臭亦与之化矣。丹之所以藏者赤,漆之所以藏着黑。是以君子必慎其所与处者焉。”

(选自王肃《孔子家语》)

【注释】①“商”和下文的“赐”皆为孔子弟子。②益:长进。③损:减损。④贤己者:比自己贤良的人。⑤说:谈论。⑥视:看,比照。⑦化:融合。⑧鲍鱼之肆:卖咸鱼的店铺。

79.下列句子中加点的词语意思相同的一项是( )

A.苔痕上阶绿/坐潭上,四面竹树环合

B.无丝竹之乱/耳/下车引之

C.与善人居/择其善者而从之

D.则商也日益/登斯楼也,则有去国怀乡

80.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是( )

A.【甲】文作者刘禹锡,字梦德,洛阳人。晚年自号庐山人。唐代大儒、哲学家、文学家、诗人,有“诗豪”之称。

B.【乙】文画波浪线的文字的断句划分为“与不善人居/如入鲍鱼之肆/久而不闻其臭/亦与之化矣/”。

C.【甲】文题目里“铭”是一种独立的文体,这种文体,形式短小、文字简洁,句式工整,一般押韵;【乙】文中的“丹之所以藏者赤,漆之所以藏着黑”与我们现在所说的“近朱者赤,近墨者黑”有异曲同工之妙。

D.【甲】文的“何陋之有?”是倒装句;【乙】文的“赐好说不若己者”是判断句。

81.下列选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文通过写“陋室优美的自然环境、来往客人之高雅和陋室主人高雅的生活情趣”这三个方面来点明“陋室不陋”。

B.【乙】文告诉我们:真正有德行有修养的君子必须慎重地选择自己所处的环境和相处的人。

C.【甲】文中“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”和【乙】文中“芝兰之室”都喻指贤士的居所。

D.【甲】【乙】两文都用了托物言志的手法,来抒发自己的情怀。

82.把下列的句子翻译成现代汉语。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)商好与贤己者处,赐好说不若己者。

(2022·广西河池·统考二模)【甲】

送东阳马生序(节选)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】

司马光好学

司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷①绝编②,迨能倍诵乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。”

(选自《三朝名臣言行录》)

【注释】①下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不闻窗外事。这里借此指专心读书。②绝编:据《史记·孔子世家》记载,孔子读《周易》,韦编三绝。意思是翻阅的次数多了,编木简的牛皮绳子被多次折断,这里借指读书勤奋。

83.下列句子中加点的“以”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.以是人多以书假余 B.无从致书以观

C.不敢出一言以复 D.俯身倾耳以请

84.下列加点词语解释有误的一项是( )

A.援疑质理 质:询问。 B.尝趋百里外 趋:驱赶

C.众兄弟既成诵 既:已经 D.温公尝言 尝:曾经

85.以甲、乙两文为据,下列表述正确的一项是( )

A.乙文中司马光幼时因担心记忆力不如别人,所以比常人更勤奋。

B.甲文的中心句是“余幼时即嗜学”,乙文的中心句是“书不可不成诵”。

C.甲、乙两段文字都以记叙为主,都是概括描写与细节描写相结合。

D.甲、乙两段文字都运用了对比的手法,突出主人公好学的品性。

86.把甲文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)家贫,无从致书以观

(2)独下帷绝编,迨能倍诵乃止。

87.乙文说“用力多者收功远”,“用力多”在甲文中是如何体现的?请简述。

(2022·广西柳州·统考三模)阅读下文,完成问题。

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里百二十城宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】楚庄王欲伐越,庄子谏曰:“王之伐越,何也?”曰:“政乱兵弱。”庄子曰:“臣患智之如目①也,能见百步之外而不能自见其睫。王之兵自败于秦、晋,丧地数百里,此兵之弱也。庄跻②为盗于境内,而吏不能禁,此政之乱也。王之弱乱非越之下也,而欲伐越,此智之如目也。”王乃止。

故知之难,不在见人,在自见,故曰:“自见之谓明③。”

(选自《韩非子·喻老》

注释:①智如目也:智力和见识就像眼睛一样。②庄跻:楚国的大盗,实为人民起义领袖,与楚王不同时,系寓言假托。③明:眼睛明亮,引申为明智。

88.下列各组加点的词语意思相同的一项是( )

A.于是入朝见威王 才美不外见

B.臣之客欲有求于臣 楚庄王欲伐越

C.群臣进谏,门庭若市 愿为市鞍马

D.王之伐越 伐竹取道,下见小潭

89.下列句子中加点的“之”意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:臣之妻私臣

A.王之兵自败于秦、晋 B.由此观之,王之蔽甚矣

C.故曰:“自见之谓明。” D.期年之后,虽欲言,无可进者

90.下列对【甲】文中画横线句子的断句,正确的一项是( )

A.今齐地方/千里百二十城宫妇/左右莫不私王

B.今齐地方/千里百二十城/宫妇左右/莫不私王

C.今齐地方/千里百二十城/宫妇左右莫不私王

D.今齐地方千里/百二十城/宫妇左右莫不私王

91.下列对【甲】【乙】选文的理解与分析,有错误的一项是( )

A.劝谏要讲究策略,【甲】【乙】两文中邹忌和庄子都善用排比,环环相扣,无可辩驳,最终达到了劝谏的目的。

B.【甲】【乙】两文都通过人物对话来推动情节发展,体现人物的思想性格。

C.【甲】文中邹忌以妻、妾、客的三种情况来类比齐威王身处的环境,得出“王之蔽甚矣”的结论,劝诫其广开言路。

D.【乙】文用庄子劝谏楚庄王放弃伐越的故事阐明了“人要有自知之明,才能够避免错误,立于不败之地”的道理。

(2022·广西防城港·统考模拟预测)【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

(选自《陶渊明集》卷六)

【乙】春风挂帆,西视点苍①如蓬莱、阆苑②,雪与花争妍,山与水竞奇,天下山川之佳莫逾是者。且点苍十九峰中,一峰一溪飞流下洱河。而西崖之上,山麓之下,一郡居民咸聚焉。四水入城中,十五水流村落,大理民无一垅半亩无过水者,古未荒旱,人不识桔槔③。又四五月间,一亩之隔,即倏雨倏晴,雨以插禾,晴以刈麦,名“甸溪晴雨”。其入城者,人家门扃院落捍之即为塘;甃之即为井。谓之乐土,谁曰不然?

(节选自王士性《广志绎》,有删改)

【注】①点苍:点苍山,又名苍山、灵鹫山。②蓬莱、阆(làng)苑:传说中神仙居住的地方。③桔槔(jié gāo):井上打水用具。

92.阅读【甲】文,补全下列“文言词语积累”表。

语言现象 例句 词义

积累(一) 同义 缘溪行(缘) ① 沿着,顺着

积累(二) 古今异义 妻子邑人(妻子) 古义:妻子儿女

今义:②

阡陌交通(交通 古义:③

今义:交通运输业的总称

下面句子节奏划分有误的一项是( )

A.率/妻子邑人/来此绝境 B.此人/一一为具言/所闻

C.天下山川/之佳莫逾是者 D.即/倏雨倏晴

94.选出下列对甲乙两文的理解或分析有误的一项是( )

A.【甲】文“晋太元中,武陵人捕鱼为业”交代了时间、地点和人物身份,“忽逢桃花林”中一个“忽”字使节奏变快,引起读者对下文的好奇。

B.【乙】文“雪与花争妍,山与水竞奇”一句通过描写作者所见积雪与山花争奇斗艳、山峦河水互相比美的景象,展示了点苍山的优美风光

C.【甲】文由近及远,读此文时而奇,时而喜,时而疑,时而惊,跌宕起伏,摇曳生姿;【乙】文由远及近,先远观,再近看,步步深入。

D.【甲】【乙】两文中作者笔下的桃花源和点苍山都是自然环境优美、社会安定和平、百姓生活和睦的场所,都堪称一方“乐土”使人心驰神往。

95.把选文中的划线句翻译成现代汉语。

(1)此中人语云:“不足为外人道也。”

(2)山麓之下,一郡居民咸聚焉。

96.甲乙两文中都描写了自然风光,但作者表达的情感却有所不同,请简要分析。

97.(2022·广西玉林·校联考一模)阅读下面一篇文言文,完成各小题。

[甲]

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[乙]

岳阳楼记

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(1)下面加点词的解释,不正确的一项是( )

A.念无与为乐者。 念:考虑,想到。

B.盖竹柏影也。 盖:大概是。

C.属予作文以记之。 属:同“嘱”嘱托。

D.而或长烟一空。 而或:而且

(2)下面对文中句子的翻译有误的一项是( )

A.相与步于中庭——我们一起在庭院中散步。

B.庭下如积水空明——月光下照,庭院里的积水澄澈透明。

C.浮光跃金,静影沉璧——浮动的光像跳动的黄金,静静的月影像沉入水中的玉壁。

D.不以物喜,不以己悲——不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(3)下面对两篇文章的理解,有误的一项是( )

A.甲乙两文都是散文,苏轼欣赏庭院皎洁的月光,表达了对月光的喜爱,抒发了自解自矜、自嘲和对自然生活的向往与欣赏;范仲淹借对洞庭湖雄伟壮观景象的描写抒发了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

B.甲乙两文都表达了作者的豁达胸襟。苏轼被贬黄州,壮志难酬,极度苦闷但能自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。范仲淹述写迁客骚人登楼览景后所产生的不同感情,表达了自己愿与古仁人同道的思想。

C.甲乙两文都对月色进行了具体的描绘。如苏轼用的是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横”的形象描绘;范仲淹用的是“皓月千里,浮光跃金,静影沉璧”的生动描写。

D.甲乙两文都运用了设问的修辞手法。甲文的“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以已心。”一问一答,表现了古仁人的旷达胸襟。乙文的“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”的问答形式,表现了苏轼的达观自适。

参考答案:

1.(1)陟:提拔 (2)闻:听说 (3)秋:指某个时期(多指不好的)。 2.B 3.(1)陛下确实应该广开言路,听取群臣意见,发扬光大先帝遗留下来的美德。

(2)暂时放下不急的事务,精心研究备敌的良策。 4.(1)句:采用陈述语气,加强了肯定语气,强调了形势危急,引起后主的重视。

(2)句:采用疑问语气,语气委婉,引发君主的深入思考,起到劝谏的作用。

【解析】1.(1)观察“陟”的甲骨文字形。从阜,从步。左边是山坡,右边是两只向上的脚,表示由低处向高处走。所以它的本义是由低处向高处走。引申义为“提拔”。句意为:赏罚褒贬。

(2) 不闻爷娘唤女声:听不到爹娘呼唤女儿的声音。闻,听说。臣闻言有事于无事之时:臣听说在没有事的时候说有事。

(3)句意:这实在是危急存亡的时候啊。秋,指某个时期。故选④。

2.B.首段提出的建议是广开言路,第②段提出的建议是严明赏罚,其余三段提出的建议是亲贤远佞。故选B。

3.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)诚,确实;宜,应该;开张圣听,扩大圣明的听闻;光,发扬光大;(2)姑,暂且;精专,精心研究。

4.考查语句赏析。

(1)意为:这实在是危急存亡的时候啊。这是一个陈述句。“诚”是确实的意思,增强了肯定的语气,强调了当前形势的危急。如果再不奋发图强,就会有灭国之危。意在引起后主的重视,采纳自己的建议。

(2)句意:陛下认为现在是什么时候呀?这是一个疑问句。语气较为委婉。意在引发君主的思考,让他能意识到现在形势危急,切不可“以海道为无虞,以大江为可恃”,而应该“增屯聚粮,治舰扼险”,委婉的语气,更有利于君主接受。

【点睛】译文:

出师表

先帝开创大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,我们蜀汉国力薄弱,处境艰难,这实在是国家危急存亡的时刻啊。然而侍卫臣僚在内勤劳不懈,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,这是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩,想要报答陛下。陛下你实在应该广泛地听取别人的意见,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应过分地看轻自己,援引不恰当的譬喻,以堵塞忠言进谏的道路。

皇宫中和朝廷中本都是一个整体,赏罚褒贬,不应该有所不同。如果有为非作歹犯科条法令和忠心做善事的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,所以先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为宫中之事,无论大小,都拿来问问他们,然后施行,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。

将军向宠,性格和品行善良平正,通晓军事,从前任用的时候,先帝称赞说他有才干,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,不同才能的人各得其所。

亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,对于桓帝、灵帝没有一次不(发出叹息)感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的复兴就指日可待了。

链接材料:孝宗淳熙十二年五月,杨万里应皇帝诏命上书说:臣听说在没有事的时候说有事,不影响其为忠臣;在有事的时候说没有事,其奸佞之心就严重了。陛下认为现在是什么时候呀?金人日益进逼,边界日受侵扰,却没有听到防御金人的是什么策略,保卫边界的是什么办法;希望陛下超然远视,昭然远悟。不要认为海路没有问题,不要认为大江可以依靠。要增加驻军,集聚粮食,治理战舰,扼守险要。暂时放置不急的事务,精心研究备敌的良策。

5.C 6.A 7.(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。 8. 游览 俶尔远逝,往来翕忽 清澈

快乐

【解析】5.本题考查文言文词意理解。

C.句意:潭中的鱼大约有一百来条。许:用在数词后表示约数,相当于同样用法的“来”。

故选C。

6.本题考查理解分析能力。

A.“表转折关系,译为‘但是’”表述错误。“潭西南而望”中“而”表修饰关系,连接状语和中心语,不译。

故选A。

7.本题考查文言文翻译,注意下列重点词语的意思:

斗:名词作状语,像北斗七星那样;折:曲折;蛇行:像蛇爬行那样弯曲;灭:暗,看不见。

8.本题考查信息梳理与概括提炼能力。

第一空:《小石潭记》是一篇文质精美、情景交融的山水游记。

从第①段“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽”可知,这是作者浏览的第一步:发现小石潭。

从第①段“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”、第②段“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依……往来翕忽,似与游者相乐”、第③段“潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源”可知,这是写作者游览小石潭;

从第④段“以其境过清,不可久居,乃记之而去”可知,这是离开小石潭。

第二空:第②段描写鱼的句子是“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐”“佁然不动”写鱼之“静”,呆呆地(停在那里)一动不动;“俶尔远逝,往来翕忽”则写鱼的动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷。

第三空:第②段中侧面描写潭水的句子是“皆若空游无所依,日光下澈,影布石上”用鱼儿都好像在空中游动,什么依托也没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上突出了水的清澈透底。

第四空:从“似与游者相乐”好像和游玩的人互相取乐,可知,作者此时心情也是快乐的。故表达了作者快乐的心情。

【点睛】参考译文:

从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依托也没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。 因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

9.⑴驻军 ⑵到,往 ⑶曾经 10.绍兴六帅/皆果毅忠勇/视古名将。 11.C 12.⑴披甲戴盔的将士不行跪拜大礼,请允许我以军礼参见陛下。

⑵到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。 13.①为周亚夫治军之严而“惊”;②为周亚夫怠慢皇帝有损天子之威而“惊”;③为文帝的深明大义,礼仪周至而“惊”;④为周亚夫过分拘泥于军纪而“惊”。 14.二人治军都有军纪严明,令行禁止的特点。选文周亚夫的军队没有接到军令,天子也不得入军营,连天子都认为亚夫治军无人敢犯;资料链接中的岳飞军队“军行之地,秋毫无扰“,百姓都感动得痛哭流涕。

【解析】9.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:驻军在霸上。军:驻军。

(2)句意:随即来到了细柳军营。之:动词,到。

(3)句意:我曾询问他的士兵。尝:曾经。

10.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。句意:绍兴六帅,都忠诚、勇敢、坚毅,效仿古代名将。“绍兴六帅”为主语;“皆果毅忠勇”体现“绍兴六帅”的性给特点;“视古名将”为“绍兴六帅”的做法;故断为:绍兴六帅/皆果毅忠勇/视古名将。

11.本题考查对文章内容的理解与分析。

C.《周亚夫军细柳》第②段中“天子为动,改容式车”意思是:皇上因此而感动,脸上的神情也改变了。可知周亚夫身处军营,即便是皇帝来慰问军队,也依然严格按照军营的规矩办事,皇帝因此而感动;联系第③段“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪”可知,在汉文帝看来周亚夫是真将军,认识到严格管理军队对守护边防的重要性,很赞赏周亚夫的所作所为;“内心颇为不满”表述有误。

故选C。

12.本题考查学生对句子翻译能力。

我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)介胄,铠甲和头盔,这里用作动词,指披甲戴盔;士,将领。

(2)至今,到现在;语,谈论;辄,就;感泣,感慨流泪。

13.本题考查文言文内容理解。

群臣因周亚夫将军的所作所为而惊,根据原文找到依据,并概括即可。

根据第②段“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’”可知,士兵在军中只听从将军的命令,不听从天子的命令;侧面展现周亚夫治军之严;群臣为周亚夫治军之严而“惊”;

根据第②段“壁门士吏谓从属车骑曰:‘将军约,军中不得驱驰。’于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:‘介胄之士不拜,请以军礼见。’”可知,在军营中即使是皇帝也不能“驱驰”,周亚夫因披盔戴甲而不行跪拜之礼(君臣之礼);可见群臣为周亚夫怠慢皇帝有损天子之威而“惊”,为周亚夫过分拘泥于军纪而“惊”;

根据第②段“天子为动,改容式车。使人称谢:‘皇帝敬劳将军。’成礼而去”可知,皇帝在军营受到限制,却未曾发怒,而是按照军营规定行事,内心感动;群臣为文帝的深明大义,礼仪周至而“惊”。

14.本题考查对比阅读。

根据《周亚夫军细柳》第②段“天子先驱至,不得入”可知,周亚夫的军队没有接到军令,天子也不得入军营;根据“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’”“将军约,军中不得驱驰”等语句可知,军营中的士兵严格按照周亚夫所定规矩行事;第三段“嗟乎,此真将军矣”“至于亚夫,可得而犯邪!”可知,皇帝认为周亚夫治军有方,对其大加赞赏;侧面展现周亚夫治军军纪严明,令行禁止的特点;

根据【链接材料】“余尝访其士卒,以为勤惰必分,功过有别”“异时尝见其提兵征赣之固石洞,军行之地,秋毫无扰”可知,岳飞严明赏罚,“勤惰必分,功过有别”,在率兵征讨赣的坚固岩石洞时,行军路过的地区,丝毫没有打扰百姓;可见岳飞治军军纪严明,令行禁止;

据此可概括相同点:二人治军都有军纪严明,令行禁止的特点。

【点睛】参考译文:

汉文帝后元六年,匈奴大规模侵入汉朝边境。于是,朝廷委派宗正官刘礼为将军,驻军在霸上;委派祝兹侯徐厉为将军,驻军在棘门;委派河内郡太守周亚夫为将军,驻军细柳,以防备匈奴侵扰。

皇上亲自去慰劳军队。到了霸上和棘门的军营,直接驱车而入,将士们都下马迎接皇帝。随即来到了细柳军营,只见官兵都披戴盔甲,手持锋利的兵器,开弓搭箭,弓拉满月,戒备森严。皇上的先行卫队到了营前,不准进入。先行的卫队说:“皇上将要驾到。”镇守军营的将官回答:“将军有令:‘军中只听从将军的命令,不听从天子的命令。’”过了不久,皇上驾到,也不让入军营。在这种情况下皇上就派使者拿符节去告诉将军:“我要进营慰劳军队。”周亚夫这才传令打开军营大门。守卫营门的官兵对跟从皇上的武官说:“将军规定,军营中不准驱车奔驰。”于是皇上的车队也只好拉住缰绳,慢慢前行。到了大营前,将军周亚夫手持兵器,双手抱拳行礼说:“披甲戴盔的将士不行跪拜大礼,请允许我以军礼参见陛下。”皇上因此而感动,脸上的神情也改变了,俯身扶着横木上,派人致意说:“皇帝敬重地慰劳将军。”劳军礼仪完毕后辞去。

出了细柳军营的大门后,许多大臣都深感惊诧。文帝感叹地说:“啊!这才是真正的将军。先前的霸上、棘门的军营,简直就像儿戏一样,匈奴是完全可以通过偷袭而俘虏那里的将军,至于周亚夫,难道能够侵犯吗?”长时间对周亚夫赞叹不已。

【链接材料】绍兴六帅,都忠诚、勇敢、坚毅,效仿古代名将。岳飞举最后一个出来,但名声一时居于其他人的首位。岳飞死的时候,武昌的部队驻扎到有十万九百人,都是一个可以抵挡百人。我曾询问他的士兵,认为(岳飞治军)勤奋之人与懒惰之人一定分清,立功的、犯错的是有分别的,所以能得人心。从前曾见他率兵征讨赣的坚固岩石洞,行军路过的地区,丝毫没有打扰乡里,到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。

15.C 16.B 17.D 18.(1)译文:庭院中的月光如积水般清明澄激,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。(2)译文:这是自然界的无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受的东西。 19.表现了作者旷达乐观的人生态度。启示:我们应学习作者旷达乐观的人生态度,敢于面对困难和挫折,乐观生活,积极进取。(点到“旷达乐观”“随缘自适”或“积极进取”“享受自然”,能结合生活实际,言之有理即可)

【解析】15.C.句意:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只、仅仅;

故选C。

16.例句句意:只有江上的清风。之:结构助词,的;

A.句意:有什么简陋的呢?之:助词,宾语前置的标志;

B.句意:水上,陆地上的各种花草树木。之:结构助词,的;

C.句意:不久文帝到达了细柳军营。之:动词,到;

D.句意:鲁庄公和曹刿同坐一辆战车。之:代词,指曹刿;

故选B。

17.D.根据【甲】文“月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民”“相与步于中庭”可知,甲文写的是苏轼与友人在承天寺庭院中欣赏月下美景;乙文写的是苏轼与友人乘舟游览黄州城外赤鼻矶,遥想八百多年前,三国时代孙权破曹军的赤壁之战,作《前赤壁赋》,表达对宇宙及人生的看法;而不是到赤壁欣赏月景;

故选D。

18.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)空明:形容水的澄澈;交横:交错纵横;盖:大概是;

(2)是:这;造物者:指大自然;藏:宝藏;共适:共同享受。

19.本题考查对文言文内容的理解。

甲文,《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜;可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面蕴含着贬低的悲凉与人生的感慨;两人漫步中庭,又是悠闲的。先对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬低中虽感慨幽微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达了作者对月光的爱慕,抒发了作者自解、自矜、自嘲,对自然生活的向往与欣赏,用与“忙人”(朝廷官员小人)相对的“闲人”来写自己,表现了对“忙人”的鄙夷与讽刺,表现了作者旷达乐观的人生态度。

乙文,写作者欣赏美丽的月色,引发哲思:人类和万物同样是永久地存在;“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,写作者沉醉于眼前的景色,未贬谪的苦闷悲凉,表现了作者旷达乐观的人生态度;

启发我们:人生难免遇到挫折,我们应该积极面对,学习作者旷达乐观的人生态度,勇于上下求索。

【点睛】【甲】参考译文:

丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。庭院中的月光如积水般清明澄激,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】参考译文:

我(苏轼)问道:“你可也知道这水与月?流逝的就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究又何尝盈亏。可见,从事物变易的一面看来,天地间没有一瞬间不发生变化;而从事物不变的一面看来,万物与自己的生命同样无穷无尽,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有自己的归属,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,送到耳边便听到声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会被禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是自然界的无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受的东西。”

20.D 21.C 22.A 23.D

【解析】20.考查对文言词语的一词多义的理解。

A.拂:违背/飘拂;

B.曾:同“增”,增加/竟然;

C.将:扶,持/将要;

D.欲:都是“想要”的意思;

故选D。

21.考查常见文言虚词在文中的意义。

题目中的“故天将降大任于是人也”中的“于”是“介词,在,给”的意思。

A.介词,向;

B.介词,从;

C.介词,在,给;

D.介词,比;

故选C。

22.考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读。语句“入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡”的意思是:在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。根据句意,正确的句读是:入则无法家拂士/出则无敌国外患者/国恒亡。

故选A。

23.考查对文章内容的理解与分析。

D.【甲】文是“从个人到国家”进行论证,不是“从国家到个人”进行论证的。

故选D。

【点睛】参考译文:

【甲】舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被任用,胶鬲从贩鱼卖盐中被任用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被任用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被任用。

所以上天要把重任降临在这个人,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他受尽贫困之苦,使他所做的事情颠倒错乱,用来使他的内心收到震撼,使他性情坚韧起来,增加他所不具备的能力原来没有的才能。

一个人,常常发生错误,这样以后才能改正;在内心里困惑,思虑阻塞.然后才能知道有所作为;别人愤怒表现在脸色上,怨恨吐发在言语中,然后才能被人所知晓。(如果)一个国家,在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。这样以后才知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。

【乙】唐太宗对侍臣说:“治理国家如同治疗疾病,疾病即使痊愈了,仍然应该扶持养护。倘若迅速自我放纵,疾病再次发作,就无法救治了。现在中国侥幸安宁,周边各民族全都服从统治,确实是从古至今希望看到的安定局面,但是我一天比一天谨慎,只是担心这种谨慎不能坚持到底,所以我很希望多次听到你们的进谏规劝。”魏征说:“国家内外太平安定,我不认为这种情况值得高兴,我只是高兴陛下能居安思危。”

24.(1)B

(2)C

(3)C

(4)①率领妻子儿女和同乡人来到这个与外界隔绝的地方,不再出去了。②这只是五个一,怎么说‘六一’呢。

(5) 遂与外人间隔; 聊以志吾之乐尔。

【详解】(1)B. “未果,寻病终”的意思是:没有实现,不久后就病死了。寻:不久。

故选B。

(2)本题考查文言虚词。

A.之:助词,的;

B. 之:助词,的;

C.之:助词,主谓之间,取消句子的独立性;

D.之:助词,的;

故选C。

(3)C.“‘不足为外人道也’几个字却能表现出桃花源人淳朴、谦逊、不喜张扬的品质”有误。【甲】文桃花源中人物热情好客 “不足为外人道也”几个字却能表现出桃花源人不希望外人来打扰他们的生活,也为后文再寻桃花源不得做铺垫。

故选C。

(4)本题考查的翻译能力。直译为主,意译为辅。

(1)重点字词:率,率领。妻子,指妻子、儿女。邑人,同县的人。绝境。与人世隔绝的地方。复,再,又。

(2)重点字词:是,这;为,是。奈何,怎么说。

(5)本题考查对文本内容的把握。注意要求“两空均用原文填空”

第一空:结合乙文“既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士”可知,欧阳修在政治上想摆脱忧劳烦扰,有急流勇退的思想。甲文“遂与外人间隔”最能体现。

第二空:结合“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也;吾为此名,聊以志吾之乐尔(我本就知道名声不可以逃脱,也知道我没有必要逃避;我取这个名号,姑且用来记下我的乐趣罢了)”可知,更改为“六一居士”的目的是:聊以志吾之乐尔。

【点睛】参考译文:

【甲】东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路有多远。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续向前行船,想要走到林子的尽头。

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞里面隐隐约约透着点光亮。渔人便下了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又向前行走了几十步,突然变得开阔明亮。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男女的穿戴全都与桃花源以外的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。

这里的人看见了渔人,感觉非常惊讶,问他是从哪里来的。渔人都详细地作了回答。这里的人便邀请他到家中做客,摆了酒、杀了鸡用来款待他。村里面的其他人听说来了这么一个人,全都来打听消息。他们自己说他们的先祖是为了躲避秦朝时期的战乱,率领妻儿乡邻们来到这个与世隔绝的地方,从此他们再没有人出去了,所以和外面的人隔绝了一切往来。村里的人问渔人现如今是什么世道,他们居然不知道有汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己知道的所有事都一一说了出来,村民们听了都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己的家中,都拿出自己的美酒佳肴来款待他。渔人停留了几日后,就向村里的人告辞。村里的人告诉他:“这里的情况不值得对外面的人说啊。”

渔人出来之后,找到了自己的船,就沿着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城武陵,就去拜见太守,说了自己的这番经历。太守立即派遣人员跟随他前往,寻找渔人先前作的记号,竟然迷路了,后来再也找不到通往桃花源的路了。

南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听到了这个消息,非常愉快地计划着前往桃花源。但没有实现,不久后就病死了,后来就再也没有探访桃花源的人了。

【乙】六一居士最初被贬谪到滁州山乡时,自己以醉翁为号。年老体弱,又多病,将要辞别官场,到颍水之滨颐养天年,便又改变名号叫六一居士。有位客人问道:“六一,讲的是什么?”居士说:“我家里藏了书一万卷,收集收录夏商周三代以来金石文字一千卷,有一张琴,有一盘棋,又经常备好酒一壶。”客人说:“这只是五个一,怎么说‘六一’呢?”居士说:“加上我这一个老头,在这五种物品中间老去,这难道不是‘六一’了吗?”客人笑着说:“您大概是想逃避名声的人吧,因而屡次改换名号。这正像庄子所讥讽的那个害怕影子而跑到阳光中去的人;我将会看见您(像那个人一样),迅速奔跑,大口喘气,干渴而死,名声却不能逃脱。”居士说:“我本就知道名声不可以逃脱,也知道我没有必要逃避;我取这个名号,姑且用来记下我的乐趣罢了。

25.C 26.D 27.A 28.(1)敲石头,挖土,用箕畚装土石,运到渤海边上。(2)我认为太阳刚升起来时距离人近,而到中午时距离人远。

【解析】25.A.如:与“何”连用,“把……怎么样”/动词,像;

B.诚,名词,诚心/副词,实在,确实;

C.及:都是“等到”的意思;

D.知:同“智”,智慧/动词,懂得,知道;

故选C。

26.考查对文言知识和文化知识的理解。D.【乙】文的“孔子不能决也”是判断句,不是“被动句”。故选D。

27.考查对文章内容的理解与分析。

D.【甲】文愚公之妻“献疑”是从关心愚公的角度提出疑问。“以君之力”带有关心的语气,她不反对移山,只是提出移山过程中必须解决的重要问题“焉置土石”。所以选项“可见两个人都坚决反对愚公移山”的说法是错误的。

故选D。

28.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“叩(敲、打)、箕畚(是用箕畚装土石)、尾(边)”几个词是重点词语。

(2)句中的“以(认为)、去(离,距离)”两个词是重点词语。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】孔子到东方游学,途中遇见两个小孩儿在争辩,便问他们争辩的原因。

有一个小孩儿说:“我认为太阳刚升起来时离人近,而到中午时离人远。”

另一个小孩儿则认为太阳刚升起时离人远,而到中午时离人近。

有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘盂,这不是远小近大的道理吗?”

另一个小孩儿说:“太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进热水里一样热,这不是近热远凉的道理吗?”

孔子听了不能判定他们谁对谁错,

两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢?”

29.京师子弟之坏/未有不由于“奢”“傲”二字者/尔与诸弟戒之 30. 消失、消逝 本来 连词,表示后者是前者的目的 代词,他们 31.B 32.(1)不能淡泊自守就无法明确志向,不能宁静专一就无法达到远大目标。

(2)前些年我之所以虚度了光阴,浪费了很多大好机会,也都是焦躁的原因。 33.示例:如材料二所说,并不是“锦衣玉食”才是奢,如果“皮袍呢褂”随处都是,“车马仆从”成为习惯,这样就靠近奢而远离俭了。所以要做到“俭以养德”,必须从日常小事中培养俭的习惯,在衣、食、行等生活方面时时注意节俭,不盲目攀比,不过度消费。

【解析】29.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

“京师子弟之坏未有不由于‘奢’‘傲’二字者尔与诸弟戒之”句意为:京城子弟道德败坏,没有一个不是因为奢、