浙教版科学中考复习专题训练:化学反应的定量分析【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版科学中考复习专题训练:化学反应的定量分析【word,含答案】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 71.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-13 20:57:10 | ||

图片预览

文档简介

化学反应的定量分析

1.在高温下,铁与水蒸气能发生反应生成一种常见的铁的氧化物和一种气体。某兴趣小组请你参与研究:铁与水蒸气反应一段时间后剩余固体物质的成分、性质及再利用。实验装置如图所示(夹持仪器略)。

(1)【推断】观察到D中黑色固体变红,则B中生成的气体是________。

(2)探究B装置中剩余固体成分是什么?

【查阅资料】1.碎瓷片能防爆沸;碱石灰是氧化钙和氢氧化钠的混合物。

2.铁的氧化物中,只有Fe2O3是红棕色,其余均为黑色,只有Fe3O4能被磁铁吸引。

【初步探究】B装置中剩余固体为黑色,能全部被磁铁吸引。

【猜想与假设】猜想一:剩余固体是Fe3O4;

猜想二:剩余固体是____________。

【实验探究】

实验操作 实验现象及结论

____________ ____________ ____________ ____________

【实验结论】铁与水蒸气反应的化学方程式为______________________。

(3)【成分再利用】若将B装置中剩余的黑色固体a g,经过一系列转化,全部变为红棕色固体Fe2O3(假设转化过程中铁元素无损耗),增加的质量为x,则 x的取值范围为________。

2.定性和定量结合既是化学的重要思想,也是研究物质组成的重要方法。某研究性学习小组为检测实验室用H2还原CuO所得红色固体Cu中是否含有Cu2O(红色),进行了认真的探究。请你一起踏上探究之路,回答下列问题。

【查阅资料】①无水CuSO4遇水变蓝

②高温灼烧CuO生成Cu2O和O2

③Cu2O与稀H2SO4反应:Cu2O+H2SO4=== Cu+CuSO4+H2O

【设计实验方案】

方案1 取该红色固体加入适量稀H2SO4,实验现象为______________,结论为红色固体中含有Cu2O。

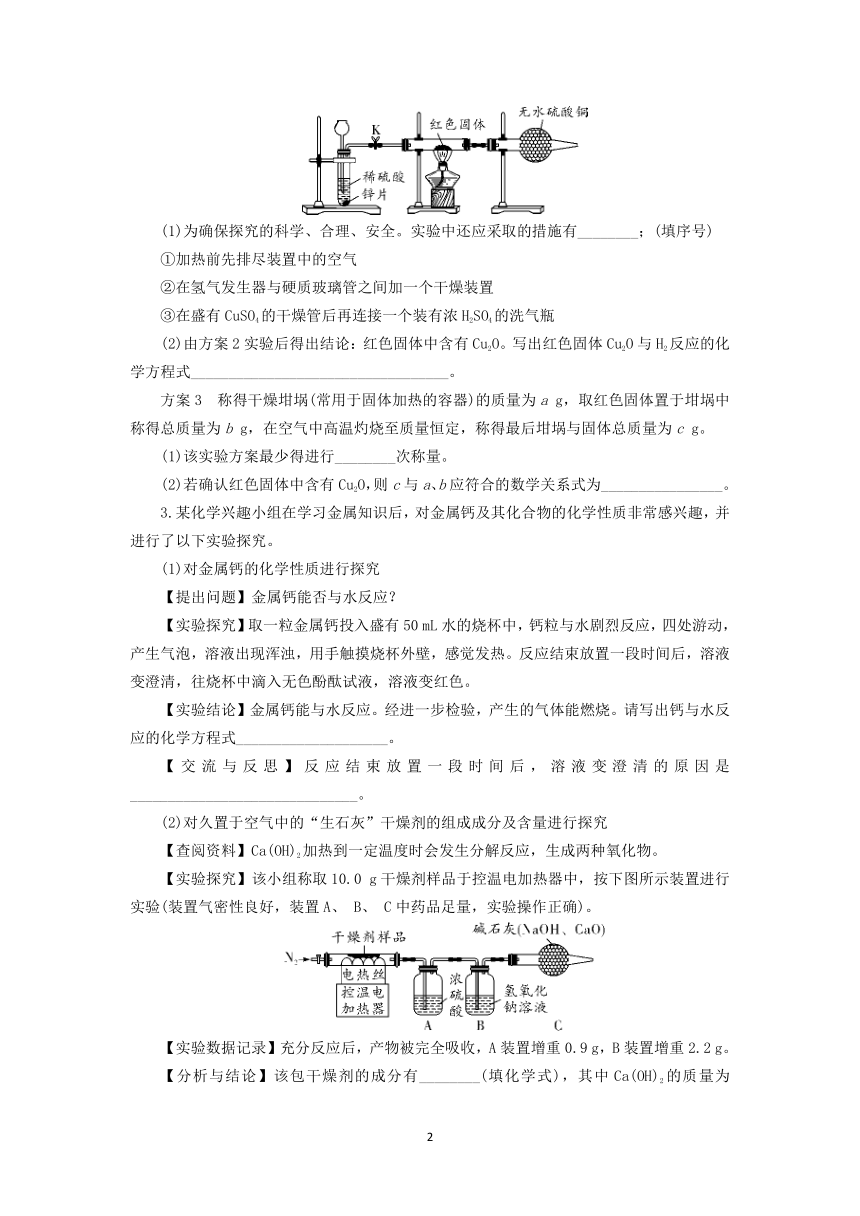

方案2 装置如图所示,拟通过干燥管中CuSO4变蓝来判断红色固体是否含有Cu2O。

(1)为确保探究的科学、合理、安全。实验中还应采取的措施有________;(填序号)

①加热前先排尽装置中的空气

②在氢气发生器与硬质玻璃管之间加一个干燥装置

③在盛有CuSO4的干燥管后再连接一个装有浓H2SO4的洗气瓶

(2)由方案2实验后得出结论:红色固体中含有Cu2O。写出红色固体Cu2O与H2反应的化学方程式__________________________________。

方案3 称得干燥坩埚(常用于固体加热的容器)的质量为a g,取红色固体置于坩埚中称得总质量为b g,在空气中高温灼烧至质量恒定,称得最后坩埚与固体总质量为c g。

(1)该实验方案最少得进行________次称量。

(2)若确认红色固体中含有Cu2O,则c与a、b应符合的数学关系式为________________。

3.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式____________________。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是______________________________。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

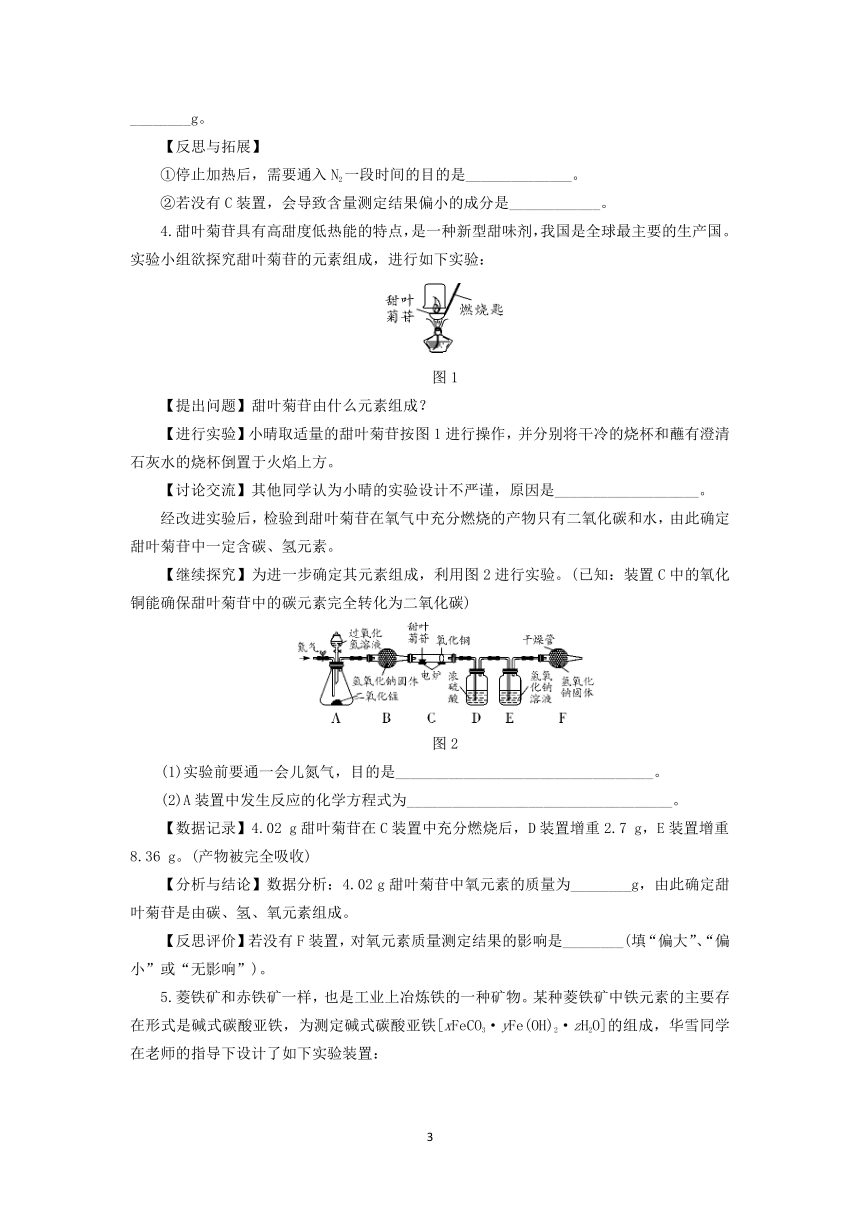

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按下图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有________(填化学式),其中Ca(OH)2的质量为________g。

【反思与拓展】

①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是______________。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是____________。

4.甜叶菊苷具有高甜度低热能的特点,是一种新型甜味剂,我国是全球最主要的生产国。实验小组欲探究甜叶菊苷的元素组成,进行如下实验:

图1

【提出问题】甜叶菊苷由什么元素组成?

【进行实验】小晴取适量的甜叶菊苷按图1进行操作,并分别将干冷的烧杯和蘸有澄清石灰水的烧杯倒置于火焰上方。

【讨论交流】其他同学认为小晴的实验设计不严谨,原因是___________________。

经改进实验后,检验到甜叶菊苷在氧气中充分燃烧的产物只有二氧化碳和水,由此确定甜叶菊苷中一定含碳、氢元素。

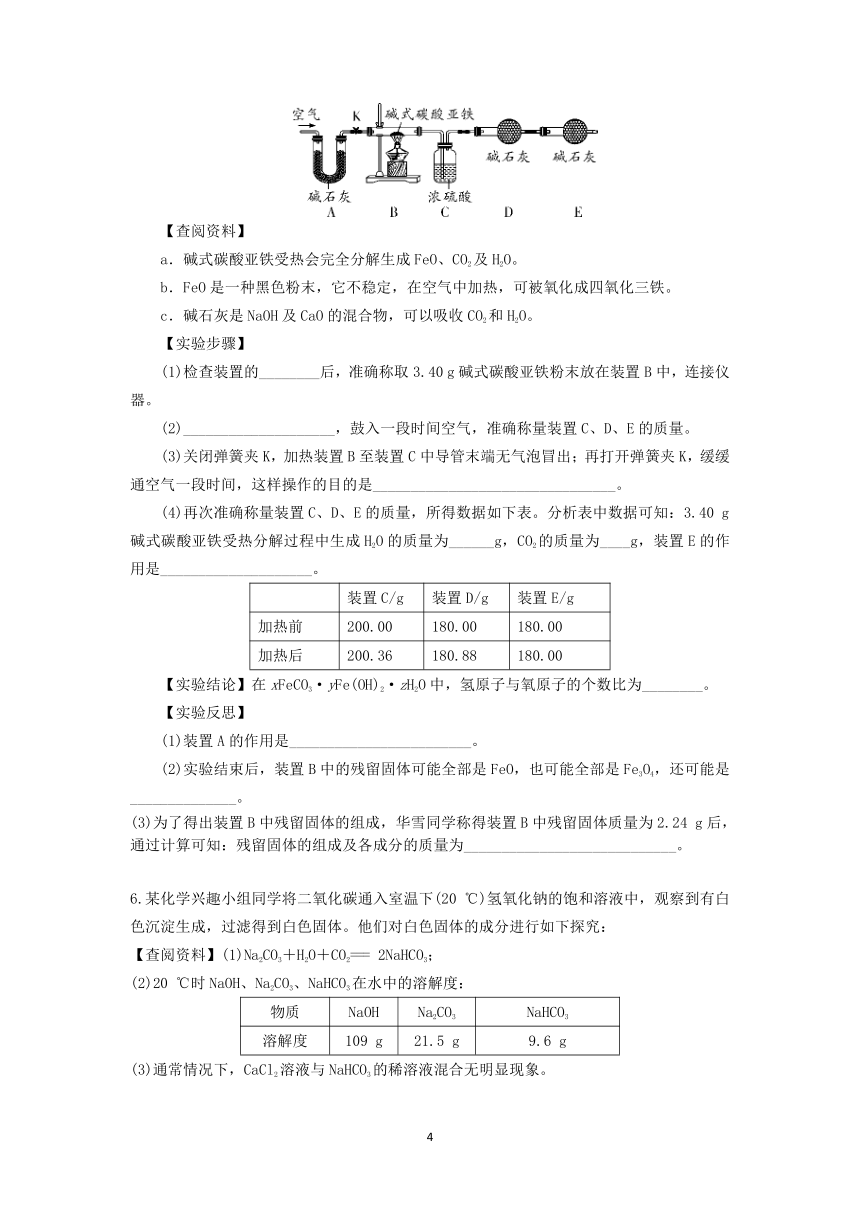

【继续探究】为进一步确定其元素组成,利用图2进行实验。(已知:装置C中的氧化铜能确保甜叶菊苷中的碳元素完全转化为二氧化碳)

图2

(1)实验前要通一会儿氮气,目的是__________________________________。

(2)A装置中发生反应的化学方程式为___________________________________。

【数据记录】4.02 g甜叶菊苷在C装置中充分燃烧后,D装置增重2.7 g,E装置增重8.36 g。(产物被完全吸收)

【分析与结论】数据分析:4.02 g甜叶菊苷中氧元素的质量为________g,由此确定甜叶菊苷是由碳、氢、氧元素组成。

【反思评价】若没有F装置,对氧元素质量测定结果的影响是________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

5.菱铁矿和赤铁矿一样,也是工业上冶炼铁的一种矿物。某种菱铁矿中铁元素的主要存在形式是碱式碳酸亚铁,为测定碱式碳酸亚铁[xFeCO3·yFe(OH)2·zH2O]的组成,华雪同学在老师的指导下设计了如下实验装置:

【查阅资料】

a.碱式碳酸亚铁受热会完全分解生成FeO、CO2及H2O。

b.FeO是一种黑色粉末,它不稳定,在空气中加热,可被氧化成四氧化三铁。

c.碱石灰是NaOH及CaO的混合物,可以吸收CO2和H2O。

【实验步骤】

(1)检查装置的________后,准确称取3.40 g碱式碳酸亚铁粉末放在装置B中,连接仪器。

(2)____________________,鼓入一段时间空气,准确称量装置C、D、E的质量。

(3)关闭弹簧夹K,加热装置B至装置C中导管末端无气泡冒出;再打开弹簧夹K,缓缓通空气一段时间,这样操作的目的是________________________________。

(4)再次准确称量装置C、D、E的质量,所得数据如下表。分析表中数据可知:3.40 g碱式碳酸亚铁受热分解过程中生成H2O的质量为______g,CO2的质量为____g,装置E的作用是____________________。

装置C/g 装置D/g 装置E/g

加热前 200.00 180.00 180.00

加热后 200.36 180.88 180.00

【实验结论】在xFeCO3·yFe(OH)2·zH2O中,氢原子与氧原子的个数比为________。

【实验反思】

(1)装置A的作用是________________________。

(2)实验结束后,装置B中的残留固体可能全部是FeO,也可能全部是Fe3O4,还可能是______________。

(3)为了得出装置B中残留固体的组成,华雪同学称得装置B中残留固体质量为2.24 g后,通过计算可知:残留固体的组成及各成分的质量为____________________________。

6.某化学兴趣小组同学将二氧化碳通入室温下(20 ℃)氢氧化钠的饱和溶液中,观察到有白色沉淀生成,过滤得到白色固体。他们对白色固体的成分进行如下探究:

【查阅资料】(1)Na2CO3+H2O+CO2=== 2NaHCO3;

(2)20 ℃时NaOH、Na2CO3、NaHCO3在水中的溶解度:

物质 NaOH Na2CO3 NaHCO3

溶解度 109 g 21.5 g 9.6 g

(3)通常情况下,CaCl2溶液与NaHCO3的稀溶液混合无明显现象。

(4)碳酸氢钠受热易分解:2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑。

【提出问题】白色固体的成分是什么?

【作出猜想】

猜想一:Na2CO3猜想二: 猜想三:Na2CO3和NaHCO3

【实验探究】

实验操作 实验现象 实验结论

实验一 取少量白色固体于试管中,加足量水溶解,再加入过量CaCl2溶液 产生白色沉淀 猜想 不成立

实验二 取实验一中的上层清液滴加适量稀盐酸 猜想三成立

【拓展延伸】为进一步确定白色固体中Na2CO3的质量分数,兴趣小组另取5.00 g白色固体完成如下实验。

(1)装置B中盛装的药品是 。

(2)装置D的作用是 。

(3)实验结束后测得装置C增重0.22 g,则白色固体中Na2CO3的质量分数为 %(结果精确到0.1%)。

【反思与评价】兴趣小组成员小明认为:取5.00 g白色固体,充分加热至质量不再改变,隔绝空气冷却后,只需称量剩余固体的质量,也可测定白色固体中Na2CO3的质量分数。你认为小明的实验方案是否合理 (填“合理”或“不合理”)。

7. 获悉某处矿井中瓦斯报警器发出警报后,学校兴趣小组请求该矿井安全监测人员提供了少量气体样品,进行成分探究。兴趣小组经资料查询,通常瓦斯气体可能含有CO、CO2、CH4等气体。为确定该气体是否含有这三种气体中的一种或几种,小组组长初步设计了如下实验方案供大家讨论:

(已知:CH4+4CuO 4Cu+CO2+2H2O)

(1)同学甲认为,氧化钙的作用是防止空气中的CO2和H2O对实验造成干扰,小组成员一致同意。

(2)同学乙认为,若装置C中CuO变红,则除了甲烷与CuO可能发生反应外,还可能发生的反应是 (用化学方程式表示)。

(3)同学丙认为,欲通过D装置中浓硫酸因吸收水分而增重,说明混合气体中含有CH4的思路不严密,认为需要在 (填序号)间再增加一个D装置(编号为F),才能证明含有CH4。

(4)同学丁认为,B装置可有可无。说说你的看法和理由:_____________________。

(5)同学戊认为,该装置存在着 重大安全隐患,小组成员一致同意。

综合上述讨论,兴趣小组将经过安全处理后的混合气体,通过改进后的装置进行了实验探究,请根据实验现象和数据填写结论:

装置 实验现象/数据 实验结论

A 石灰水变浑浊 通过实验现象和数据,小组成员一致认为该气体样品中含有

B 无明显现象

C 黑色粉末变成红色

D 装置D增重3.6 g

E 装置E增重4.4 g

8. 药品标签被腐蚀在化学实验室是常见的现象,某化学兴趣小组准备用钠的某种溶液做实验时,发现一瓶溶液的瓶盖丢失且标签破损,如图所示。于是该化学兴趣小组展开下列探究:

【提出问题】这瓶溶液究竟是什么溶液?

【猜想与假设】

猜想一:NaCl溶液

猜想二:NaOH溶液

猜想三:Na2CO3溶液

【设计实验】

实验操作 实验现象 实验结论

①甲同学取少量该溶液于试管中,滴加无色酚酞溶液 溶液变红色 猜想 不成立

②乙同学另取少量该溶液于试管中,加入足量稀盐酸 __________________________________________________________ 猜想三成立

丙同学认为乙同学的结论不完全正确,理由是___________________;丙同学另取少量该溶液于试管中,滴加过量的氯化钙溶液,观察到 ,静置,向上层清液中滴加无色酚酞溶液,溶液呈红色。

【实验结论】该溶液的溶质为NaOH和Na2CO3。

【拓展延伸】(1)你认为倾倒液体药品时,应注意标签 。

(2)为了测定溶液中Na2CO3的含量,另取50 g该溶液于小烧杯中,逐滴滴加10%的BaCl2溶液至不再产生沉淀,共消耗BaCl2溶液20.8 g,则该溶液中Na2CO3的质量分数是 (计算结果精确到0.1%)。

9.187个国家签署了限制塑料废物交易协定,应对“白色污染”挑战。已知某种塑料的组成元素中有碳、氢两种元素,还可能有氧、氯元素中的一种或两种。为了测定其组成,某化学兴趣小组进行如下探究。

【查阅资料】①无水氯化钙固体可做干燥剂;②有机物中的氯元素燃烧后通常转化为氯化氢。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图所示的实验。(装置气密性良好)

实验过程中,在装置C中观察到_____________________________________现象,证明该塑料样品中含有氯元素,该反应的化学方程式是_________________________。

【记录数据】6.25 g样品在A装置中充分燃烧,反应产物被完全吸收后,测得相关实验数据如下表。

装置 B C D E

反应后装置增加的质量/g 1.80 3.65 0.09 8.80

【分析与结论】根据以上数据分析与计算,6.25 g样品中氢元素的质量为________ g,该塑料样品的组成元素是__________________。

【反思评价】电炉加热前要先通一会儿氧气,目的是_____。

参考答案

1. (1)氢气(或H2) (2)【猜想与假设】猜想二:四氧化三铁和铁(或Fe3O4和Fe) 【实验探究】取B中黑色固体样品于试管中,加入足量的稀盐酸(合理即可) 若固体全部溶解,没有气泡冒出,剩余固体是Fe3O4;若固体全部溶解,有气泡冒出,剩余固体为铁和四氧化三铁的混合物(与前一空对应) 【实验结论】3Fe+4H2O Fe3O4+4H2 (3) g≤x2. 【设计实验方案】方案1:固体部分溶解,溶液变为蓝色方案2:(1)①②③ (2)H2+Cu2O 2Cu+H2O方案3:(1)4 (2)c<

3. (1)【实验结论】Ca+2H2O=== Ca(OH)2+H2↑【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大(2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳分别被A、B装置完全吸收 ②CaO

4. 【讨论交流】二氧化碳和水可能来自于酒精的燃烧【继续探究】(1)排尽装置内的空气 (2)2H2O2 2H2O+O2↑ 【分析与结论】1.44 【反思评价】偏小

5. 【实验步骤】(1)气密性 (2)打开弹簧夹K (3)排出B装置中的残留气体 (4)0.36 0.88 防止空气中二氧化碳和水被装置D吸收影响实验结果 【实验结论】4∶9 【实验反思】(1)除去空气中的水和二氧化碳 (2)FeO和Fe3O4 (3)1.08 g FeO和1.16 g Fe3O4

6.【作出猜想】NaHCO3 【实验探究】二 有气泡产生 【拓展延伸】(1)浓硫酸

(2)防止空气中的CO2进入C装置,减少实验误差 (3)83.2 【反思与评价】合理

【解析】【作出猜想】根据【查阅资料】(1)中的化学方程式,可知碳酸钠、水、二氧化碳反应生成碳酸氢钠,据此猜想白色固体是NaHCO3。【实验探究】根据【查阅资料】(3)可知,氯化钙溶液与碳酸氢钠的稀溶液混合无明显现象,结合实验一现象可知,白色固体不可能是碳酸氢钠,因此猜想二不成立;氯化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,因为实验一中所加氯化钙溶液过量,因此实验二上层清液中一定不含碳酸钠,结合实验结论,可知上层清液中含碳酸氢钠,碳酸氢钠与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此观察到有气泡产生。【拓展延伸】(1)结合实验目的分析实验装置图,A中碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置B的作用是彻底除去导出气体中的水蒸气,因此B中盛装的药品是具有吸水性的浓硫酸。(2)装置D可防止空气中的CO2进入C装置,减少实验误差。(3)二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,装置C的作用是吸收反应生成的二氧化碳。碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,其中碳酸氢钠、二氧化碳的质量比为168∶44,装置C增重0.22 g,说明反应生成的二氧化碳质量为0.22 g,据此计算参加反应的碳酸氢钠的质量为0.84 g,则5.00 g白色固体中所含碳酸钠的质量为5.00 g-0.84 g=4.16 g,白色固体中碳酸钠的质量分数为×100%=83.2%。【反思与评价】碳酸氢钠受热分解的唯一固体产物是碳酸钠,根据反应中碳酸氢钠、碳酸钠的质量比以及充分反应后剩余固体的质量,可计算参加反应的碳酸氢钠质量,该质量即为5.00 g白色固体中所含的全部碳酸氢钠,进而可计算白色固体中碳酸钠的质量以及碳酸钠的质量分数,因此该方案合理。

7. (2)CO+CuO Cu+CO2 (3)B、C (4)装置B必须有,氢氧化钙微溶,装置A不能保证二氧化碳被完全吸收 (5)混合气体中可能含有氧气,加热时可能爆炸 CO2、CH4

【解析】(2)混合气体中含有的CO也具有还原性,能与CuO反应生成Cu和CO2,据此写出反应的化学方程式。(3)因混合气体通过NaOH溶液时会带入水,所以D装置增重不能验证是反应生成的水还是通过NaOH溶液带入的水,应在B和C中间增加浓硫酸除去水,若D仍然增重,才能证明是甲烷反应生成的水。(4)氢氧化钙微溶于水,可能不能完全吸收混合气体中的二氧化碳,干扰实验的结果,所以B装置必须有。(5)混合气体中可能含有氧气,加热时可能爆炸,该装置存在着安全隐患;A装置中石灰水变浑浊,说明混合气体中有二氧化碳,C装置中黑色粉末变成红色,D装置增重3.6 g,说明生成3.6 g水,E装置增重4.4 g,说明生成4.4 g二氧化碳,CO与CuO反应不生成H2O,CH4与CuO反应生成H2O和CO2的质量比为36∶44,该实验中生成水和二氧化碳的质量比为3.6 g∶4.4 g=36∶44,说明混合气体中不含CO,所以混合气体含有CH4和CO2。

8.【设计实验】①一 ②有气泡产生 NaOH和Na2CO3的混合溶液也会产生相同的实验现象 产生白色沉淀 【拓展延伸】(1)要朝向手心 (2)2.1%

【解析】【设计实验】①向溶液中滴加无色酚酞溶液,溶液变红色,说明溶液显碱性,而氯化钠溶液显中性,故猜想一不成立。②根据实验结论“猜想三成立”可知,向该溶液中滴加足量稀盐酸,实验现象为有气泡产生;由于稀盐酸足量,该溶液中若含NaOH和Na2CO3,产生的实验现象相同;滴加过量的氯化钙溶液,目的是除去Na2CO3,发生反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=== CaCO3 ↓+ 2NaCl,故可观察到产生白色沉淀;静置,向上层清液中滴加无色酚酞溶液,溶液呈红色,说明此时溶液呈碱性, 氯化钙溶液和氯化钠溶液都显中性,说明溶液中还含有NaOH。【拓展延伸】(1)倾倒液体时,标签应朝向手心。(2)设50 g该溶液中Na2CO3的质量为x

BaCl2 + Na2CO3=== BaCO3 ↓+2NaCl

208 106

20.8 g×10% x

= x=1.06 g

该溶液中Na2CO3的质量分数为×100%≈2.1%。

9.【设计实验】产生白色沉淀 HCl+AgNO3=== AgCl↓+HNO3 【分析与结论】0.3 碳、氢、氯 【反思评价】排出装置中的二氧化碳和水蒸气等

(

1

)

1.在高温下,铁与水蒸气能发生反应生成一种常见的铁的氧化物和一种气体。某兴趣小组请你参与研究:铁与水蒸气反应一段时间后剩余固体物质的成分、性质及再利用。实验装置如图所示(夹持仪器略)。

(1)【推断】观察到D中黑色固体变红,则B中生成的气体是________。

(2)探究B装置中剩余固体成分是什么?

【查阅资料】1.碎瓷片能防爆沸;碱石灰是氧化钙和氢氧化钠的混合物。

2.铁的氧化物中,只有Fe2O3是红棕色,其余均为黑色,只有Fe3O4能被磁铁吸引。

【初步探究】B装置中剩余固体为黑色,能全部被磁铁吸引。

【猜想与假设】猜想一:剩余固体是Fe3O4;

猜想二:剩余固体是____________。

【实验探究】

实验操作 实验现象及结论

____________ ____________ ____________ ____________

【实验结论】铁与水蒸气反应的化学方程式为______________________。

(3)【成分再利用】若将B装置中剩余的黑色固体a g,经过一系列转化,全部变为红棕色固体Fe2O3(假设转化过程中铁元素无损耗),增加的质量为x,则 x的取值范围为________。

2.定性和定量结合既是化学的重要思想,也是研究物质组成的重要方法。某研究性学习小组为检测实验室用H2还原CuO所得红色固体Cu中是否含有Cu2O(红色),进行了认真的探究。请你一起踏上探究之路,回答下列问题。

【查阅资料】①无水CuSO4遇水变蓝

②高温灼烧CuO生成Cu2O和O2

③Cu2O与稀H2SO4反应:Cu2O+H2SO4=== Cu+CuSO4+H2O

【设计实验方案】

方案1 取该红色固体加入适量稀H2SO4,实验现象为______________,结论为红色固体中含有Cu2O。

方案2 装置如图所示,拟通过干燥管中CuSO4变蓝来判断红色固体是否含有Cu2O。

(1)为确保探究的科学、合理、安全。实验中还应采取的措施有________;(填序号)

①加热前先排尽装置中的空气

②在氢气发生器与硬质玻璃管之间加一个干燥装置

③在盛有CuSO4的干燥管后再连接一个装有浓H2SO4的洗气瓶

(2)由方案2实验后得出结论:红色固体中含有Cu2O。写出红色固体Cu2O与H2反应的化学方程式__________________________________。

方案3 称得干燥坩埚(常用于固体加热的容器)的质量为a g,取红色固体置于坩埚中称得总质量为b g,在空气中高温灼烧至质量恒定,称得最后坩埚与固体总质量为c g。

(1)该实验方案最少得进行________次称量。

(2)若确认红色固体中含有Cu2O,则c与a、b应符合的数学关系式为________________。

3.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式____________________。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是______________________________。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按下图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有________(填化学式),其中Ca(OH)2的质量为________g。

【反思与拓展】

①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是______________。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是____________。

4.甜叶菊苷具有高甜度低热能的特点,是一种新型甜味剂,我国是全球最主要的生产国。实验小组欲探究甜叶菊苷的元素组成,进行如下实验:

图1

【提出问题】甜叶菊苷由什么元素组成?

【进行实验】小晴取适量的甜叶菊苷按图1进行操作,并分别将干冷的烧杯和蘸有澄清石灰水的烧杯倒置于火焰上方。

【讨论交流】其他同学认为小晴的实验设计不严谨,原因是___________________。

经改进实验后,检验到甜叶菊苷在氧气中充分燃烧的产物只有二氧化碳和水,由此确定甜叶菊苷中一定含碳、氢元素。

【继续探究】为进一步确定其元素组成,利用图2进行实验。(已知:装置C中的氧化铜能确保甜叶菊苷中的碳元素完全转化为二氧化碳)

图2

(1)实验前要通一会儿氮气,目的是__________________________________。

(2)A装置中发生反应的化学方程式为___________________________________。

【数据记录】4.02 g甜叶菊苷在C装置中充分燃烧后,D装置增重2.7 g,E装置增重8.36 g。(产物被完全吸收)

【分析与结论】数据分析:4.02 g甜叶菊苷中氧元素的质量为________g,由此确定甜叶菊苷是由碳、氢、氧元素组成。

【反思评价】若没有F装置,对氧元素质量测定结果的影响是________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

5.菱铁矿和赤铁矿一样,也是工业上冶炼铁的一种矿物。某种菱铁矿中铁元素的主要存在形式是碱式碳酸亚铁,为测定碱式碳酸亚铁[xFeCO3·yFe(OH)2·zH2O]的组成,华雪同学在老师的指导下设计了如下实验装置:

【查阅资料】

a.碱式碳酸亚铁受热会完全分解生成FeO、CO2及H2O。

b.FeO是一种黑色粉末,它不稳定,在空气中加热,可被氧化成四氧化三铁。

c.碱石灰是NaOH及CaO的混合物,可以吸收CO2和H2O。

【实验步骤】

(1)检查装置的________后,准确称取3.40 g碱式碳酸亚铁粉末放在装置B中,连接仪器。

(2)____________________,鼓入一段时间空气,准确称量装置C、D、E的质量。

(3)关闭弹簧夹K,加热装置B至装置C中导管末端无气泡冒出;再打开弹簧夹K,缓缓通空气一段时间,这样操作的目的是________________________________。

(4)再次准确称量装置C、D、E的质量,所得数据如下表。分析表中数据可知:3.40 g碱式碳酸亚铁受热分解过程中生成H2O的质量为______g,CO2的质量为____g,装置E的作用是____________________。

装置C/g 装置D/g 装置E/g

加热前 200.00 180.00 180.00

加热后 200.36 180.88 180.00

【实验结论】在xFeCO3·yFe(OH)2·zH2O中,氢原子与氧原子的个数比为________。

【实验反思】

(1)装置A的作用是________________________。

(2)实验结束后,装置B中的残留固体可能全部是FeO,也可能全部是Fe3O4,还可能是______________。

(3)为了得出装置B中残留固体的组成,华雪同学称得装置B中残留固体质量为2.24 g后,通过计算可知:残留固体的组成及各成分的质量为____________________________。

6.某化学兴趣小组同学将二氧化碳通入室温下(20 ℃)氢氧化钠的饱和溶液中,观察到有白色沉淀生成,过滤得到白色固体。他们对白色固体的成分进行如下探究:

【查阅资料】(1)Na2CO3+H2O+CO2=== 2NaHCO3;

(2)20 ℃时NaOH、Na2CO3、NaHCO3在水中的溶解度:

物质 NaOH Na2CO3 NaHCO3

溶解度 109 g 21.5 g 9.6 g

(3)通常情况下,CaCl2溶液与NaHCO3的稀溶液混合无明显现象。

(4)碳酸氢钠受热易分解:2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑。

【提出问题】白色固体的成分是什么?

【作出猜想】

猜想一:Na2CO3猜想二: 猜想三:Na2CO3和NaHCO3

【实验探究】

实验操作 实验现象 实验结论

实验一 取少量白色固体于试管中,加足量水溶解,再加入过量CaCl2溶液 产生白色沉淀 猜想 不成立

实验二 取实验一中的上层清液滴加适量稀盐酸 猜想三成立

【拓展延伸】为进一步确定白色固体中Na2CO3的质量分数,兴趣小组另取5.00 g白色固体完成如下实验。

(1)装置B中盛装的药品是 。

(2)装置D的作用是 。

(3)实验结束后测得装置C增重0.22 g,则白色固体中Na2CO3的质量分数为 %(结果精确到0.1%)。

【反思与评价】兴趣小组成员小明认为:取5.00 g白色固体,充分加热至质量不再改变,隔绝空气冷却后,只需称量剩余固体的质量,也可测定白色固体中Na2CO3的质量分数。你认为小明的实验方案是否合理 (填“合理”或“不合理”)。

7. 获悉某处矿井中瓦斯报警器发出警报后,学校兴趣小组请求该矿井安全监测人员提供了少量气体样品,进行成分探究。兴趣小组经资料查询,通常瓦斯气体可能含有CO、CO2、CH4等气体。为确定该气体是否含有这三种气体中的一种或几种,小组组长初步设计了如下实验方案供大家讨论:

(已知:CH4+4CuO 4Cu+CO2+2H2O)

(1)同学甲认为,氧化钙的作用是防止空气中的CO2和H2O对实验造成干扰,小组成员一致同意。

(2)同学乙认为,若装置C中CuO变红,则除了甲烷与CuO可能发生反应外,还可能发生的反应是 (用化学方程式表示)。

(3)同学丙认为,欲通过D装置中浓硫酸因吸收水分而增重,说明混合气体中含有CH4的思路不严密,认为需要在 (填序号)间再增加一个D装置(编号为F),才能证明含有CH4。

(4)同学丁认为,B装置可有可无。说说你的看法和理由:_____________________。

(5)同学戊认为,该装置存在着 重大安全隐患,小组成员一致同意。

综合上述讨论,兴趣小组将经过安全处理后的混合气体,通过改进后的装置进行了实验探究,请根据实验现象和数据填写结论:

装置 实验现象/数据 实验结论

A 石灰水变浑浊 通过实验现象和数据,小组成员一致认为该气体样品中含有

B 无明显现象

C 黑色粉末变成红色

D 装置D增重3.6 g

E 装置E增重4.4 g

8. 药品标签被腐蚀在化学实验室是常见的现象,某化学兴趣小组准备用钠的某种溶液做实验时,发现一瓶溶液的瓶盖丢失且标签破损,如图所示。于是该化学兴趣小组展开下列探究:

【提出问题】这瓶溶液究竟是什么溶液?

【猜想与假设】

猜想一:NaCl溶液

猜想二:NaOH溶液

猜想三:Na2CO3溶液

【设计实验】

实验操作 实验现象 实验结论

①甲同学取少量该溶液于试管中,滴加无色酚酞溶液 溶液变红色 猜想 不成立

②乙同学另取少量该溶液于试管中,加入足量稀盐酸 __________________________________________________________ 猜想三成立

丙同学认为乙同学的结论不完全正确,理由是___________________;丙同学另取少量该溶液于试管中,滴加过量的氯化钙溶液,观察到 ,静置,向上层清液中滴加无色酚酞溶液,溶液呈红色。

【实验结论】该溶液的溶质为NaOH和Na2CO3。

【拓展延伸】(1)你认为倾倒液体药品时,应注意标签 。

(2)为了测定溶液中Na2CO3的含量,另取50 g该溶液于小烧杯中,逐滴滴加10%的BaCl2溶液至不再产生沉淀,共消耗BaCl2溶液20.8 g,则该溶液中Na2CO3的质量分数是 (计算结果精确到0.1%)。

9.187个国家签署了限制塑料废物交易协定,应对“白色污染”挑战。已知某种塑料的组成元素中有碳、氢两种元素,还可能有氧、氯元素中的一种或两种。为了测定其组成,某化学兴趣小组进行如下探究。

【查阅资料】①无水氯化钙固体可做干燥剂;②有机物中的氯元素燃烧后通常转化为氯化氢。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图所示的实验。(装置气密性良好)

实验过程中,在装置C中观察到_____________________________________现象,证明该塑料样品中含有氯元素,该反应的化学方程式是_________________________。

【记录数据】6.25 g样品在A装置中充分燃烧,反应产物被完全吸收后,测得相关实验数据如下表。

装置 B C D E

反应后装置增加的质量/g 1.80 3.65 0.09 8.80

【分析与结论】根据以上数据分析与计算,6.25 g样品中氢元素的质量为________ g,该塑料样品的组成元素是__________________。

【反思评价】电炉加热前要先通一会儿氧气,目的是_____。

参考答案

1. (1)氢气(或H2) (2)【猜想与假设】猜想二:四氧化三铁和铁(或Fe3O4和Fe) 【实验探究】取B中黑色固体样品于试管中,加入足量的稀盐酸(合理即可) 若固体全部溶解,没有气泡冒出,剩余固体是Fe3O4;若固体全部溶解,有气泡冒出,剩余固体为铁和四氧化三铁的混合物(与前一空对应) 【实验结论】3Fe+4H2O Fe3O4+4H2 (3) g≤x

3. (1)【实验结论】Ca+2H2O=== Ca(OH)2+H2↑【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大(2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳分别被A、B装置完全吸收 ②CaO

4. 【讨论交流】二氧化碳和水可能来自于酒精的燃烧【继续探究】(1)排尽装置内的空气 (2)2H2O2 2H2O+O2↑ 【分析与结论】1.44 【反思评价】偏小

5. 【实验步骤】(1)气密性 (2)打开弹簧夹K (3)排出B装置中的残留气体 (4)0.36 0.88 防止空气中二氧化碳和水被装置D吸收影响实验结果 【实验结论】4∶9 【实验反思】(1)除去空气中的水和二氧化碳 (2)FeO和Fe3O4 (3)1.08 g FeO和1.16 g Fe3O4

6.【作出猜想】NaHCO3 【实验探究】二 有气泡产生 【拓展延伸】(1)浓硫酸

(2)防止空气中的CO2进入C装置,减少实验误差 (3)83.2 【反思与评价】合理

【解析】【作出猜想】根据【查阅资料】(1)中的化学方程式,可知碳酸钠、水、二氧化碳反应生成碳酸氢钠,据此猜想白色固体是NaHCO3。【实验探究】根据【查阅资料】(3)可知,氯化钙溶液与碳酸氢钠的稀溶液混合无明显现象,结合实验一现象可知,白色固体不可能是碳酸氢钠,因此猜想二不成立;氯化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,因为实验一中所加氯化钙溶液过量,因此实验二上层清液中一定不含碳酸钠,结合实验结论,可知上层清液中含碳酸氢钠,碳酸氢钠与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此观察到有气泡产生。【拓展延伸】(1)结合实验目的分析实验装置图,A中碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置B的作用是彻底除去导出气体中的水蒸气,因此B中盛装的药品是具有吸水性的浓硫酸。(2)装置D可防止空气中的CO2进入C装置,减少实验误差。(3)二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,装置C的作用是吸收反应生成的二氧化碳。碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,其中碳酸氢钠、二氧化碳的质量比为168∶44,装置C增重0.22 g,说明反应生成的二氧化碳质量为0.22 g,据此计算参加反应的碳酸氢钠的质量为0.84 g,则5.00 g白色固体中所含碳酸钠的质量为5.00 g-0.84 g=4.16 g,白色固体中碳酸钠的质量分数为×100%=83.2%。【反思与评价】碳酸氢钠受热分解的唯一固体产物是碳酸钠,根据反应中碳酸氢钠、碳酸钠的质量比以及充分反应后剩余固体的质量,可计算参加反应的碳酸氢钠质量,该质量即为5.00 g白色固体中所含的全部碳酸氢钠,进而可计算白色固体中碳酸钠的质量以及碳酸钠的质量分数,因此该方案合理。

7. (2)CO+CuO Cu+CO2 (3)B、C (4)装置B必须有,氢氧化钙微溶,装置A不能保证二氧化碳被完全吸收 (5)混合气体中可能含有氧气,加热时可能爆炸 CO2、CH4

【解析】(2)混合气体中含有的CO也具有还原性,能与CuO反应生成Cu和CO2,据此写出反应的化学方程式。(3)因混合气体通过NaOH溶液时会带入水,所以D装置增重不能验证是反应生成的水还是通过NaOH溶液带入的水,应在B和C中间增加浓硫酸除去水,若D仍然增重,才能证明是甲烷反应生成的水。(4)氢氧化钙微溶于水,可能不能完全吸收混合气体中的二氧化碳,干扰实验的结果,所以B装置必须有。(5)混合气体中可能含有氧气,加热时可能爆炸,该装置存在着安全隐患;A装置中石灰水变浑浊,说明混合气体中有二氧化碳,C装置中黑色粉末变成红色,D装置增重3.6 g,说明生成3.6 g水,E装置增重4.4 g,说明生成4.4 g二氧化碳,CO与CuO反应不生成H2O,CH4与CuO反应生成H2O和CO2的质量比为36∶44,该实验中生成水和二氧化碳的质量比为3.6 g∶4.4 g=36∶44,说明混合气体中不含CO,所以混合气体含有CH4和CO2。

8.【设计实验】①一 ②有气泡产生 NaOH和Na2CO3的混合溶液也会产生相同的实验现象 产生白色沉淀 【拓展延伸】(1)要朝向手心 (2)2.1%

【解析】【设计实验】①向溶液中滴加无色酚酞溶液,溶液变红色,说明溶液显碱性,而氯化钠溶液显中性,故猜想一不成立。②根据实验结论“猜想三成立”可知,向该溶液中滴加足量稀盐酸,实验现象为有气泡产生;由于稀盐酸足量,该溶液中若含NaOH和Na2CO3,产生的实验现象相同;滴加过量的氯化钙溶液,目的是除去Na2CO3,发生反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=== CaCO3 ↓+ 2NaCl,故可观察到产生白色沉淀;静置,向上层清液中滴加无色酚酞溶液,溶液呈红色,说明此时溶液呈碱性, 氯化钙溶液和氯化钠溶液都显中性,说明溶液中还含有NaOH。【拓展延伸】(1)倾倒液体时,标签应朝向手心。(2)设50 g该溶液中Na2CO3的质量为x

BaCl2 + Na2CO3=== BaCO3 ↓+2NaCl

208 106

20.8 g×10% x

= x=1.06 g

该溶液中Na2CO3的质量分数为×100%≈2.1%。

9.【设计实验】产生白色沉淀 HCl+AgNO3=== AgCl↓+HNO3 【分析与结论】0.3 碳、氢、氯 【反思评价】排出装置中的二氧化碳和水蒸气等

(

1

)