浙教版科学中考复习专题训练:酸碱盐【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版科学中考复习专题训练:酸碱盐【word,含答案】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-14 11:05:56 | ||

图片预览

文档简介

酸碱盐综合

1.某同学将一定量的Na2CO3与Ba(OH)2溶液混合,要想检验反应后Ba(OH)2是否过量,应选用的试剂是( )

A. 酚酞

B. CuCl2溶液

C. Na2CO3溶液

D. NaCl溶液

2.下列物质间能够发生反应,但没有出现明显现象的是( )

A. 将稀盐酸滴入盛石灰石的试管中

B. 将CO2通入NaOH溶液中

C. 将碳酸钠溶液滴入澄清石灰水中

D. 将稀硫酸滴入NaCl溶液中

3.下列有关常见酸、碱、盐的说法不正确的是( )

A. 浓盐酸具有挥发性,浓硫酸具有吸水性

B. Na2CO3和CaCO3都是白色易溶于水的固体

C. NaCl是白色易溶于水的固体,溶解度受温度影响小

D. NaOH和Ca(OH)2露置在空气中容易变质

4.如图,将胶头滴管中的物质X滴入装有物质Y的试管中,两物质充分反应。下列说法错误的是( )

A. X为稀硫酸,若反应有气泡产生,则生成的气体一定是H2

B. X为AgNO3溶液,Y为Cu片,根据现象可判断金属活动性:Cu>Ag

C. X为BaCl2溶液,Y为Na2SO4溶液,反应产生白色沉淀

D. X为稀盐酸,Y为Al(OH)3,该反应可应用于治疗胃酸过多症

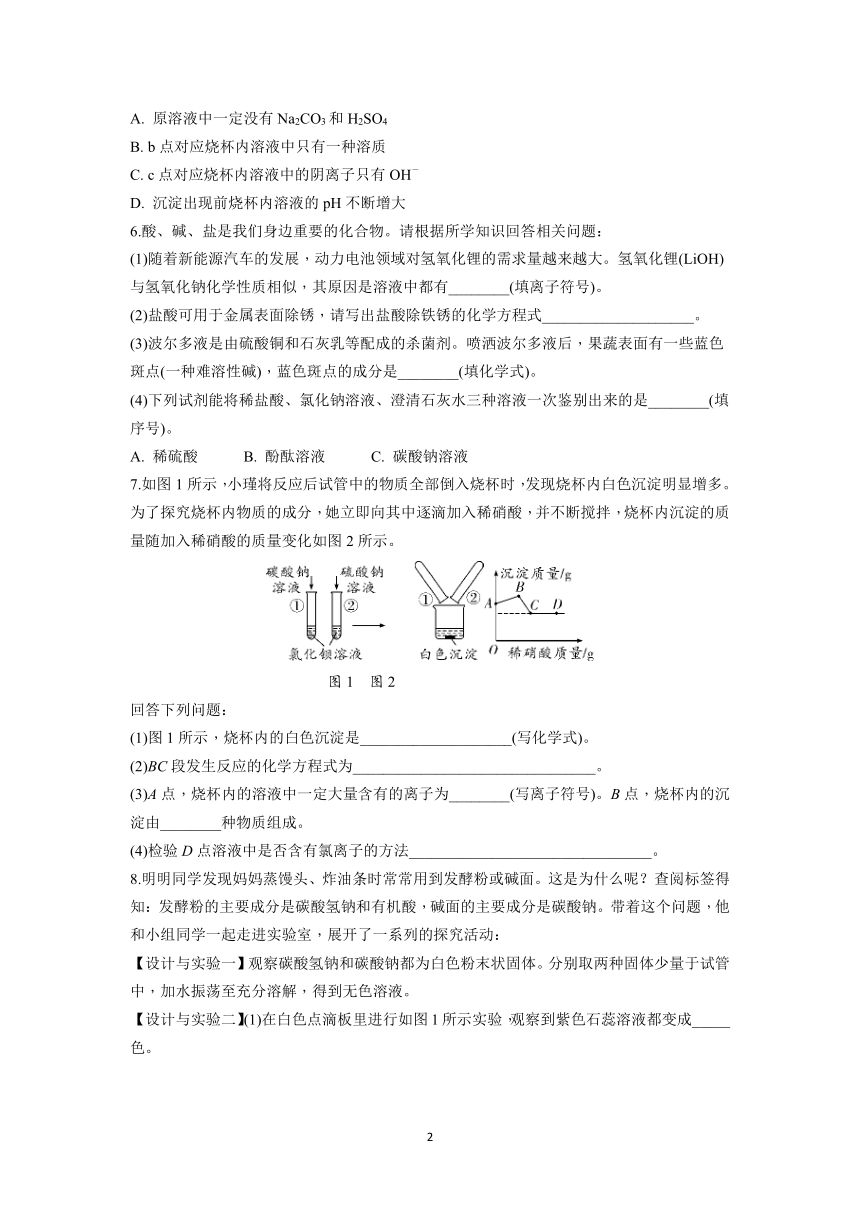

5.某溶液中溶质可能是HCl、Na2CO3、H2SO4、CuCl2中的一种或多种,为探究溶质的成分,兴趣小组的同学向盛有一定量样品的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2稀溶液,产生沉淀的质量与加入Ba(OH)2溶液质量的变化趋势如图所示。下列有关说法不正确的是( )

A. 原溶液中一定没有Na2CO3和H2SO4

B. b点对应烧杯内溶液中只有一种溶质

C. c点对应烧杯内溶液中的阴离子只有OH-

D. 沉淀出现前烧杯内溶液的pH不断增大

6.酸、碱、盐是我们身边重要的化合物。请根据所学知识回答相关问题:

(1)随着新能源汽车的发展,动力电池领域对氢氧化锂的需求量越来越大。氢氧化锂(LiOH)与氢氧化钠化学性质相似,其原因是溶液中都有________(填离子符号)。

(2)盐酸可用于金属表面除锈,请写出盐酸除铁锈的化学方程式____________________。

(3)波尔多液是由硫酸铜和石灰乳等配成的杀菌剂。喷洒波尔多液后,果蔬表面有一些蓝色斑点(一种难溶性碱),蓝色斑点的成分是________(填化学式)。

(4)下列试剂能将稀盐酸、氯化钠溶液、澄清石灰水三种溶液一次鉴别出来的是________(填序号)。

A. 稀硫酸 B. 酚酞溶液 C. 碳酸钠溶液

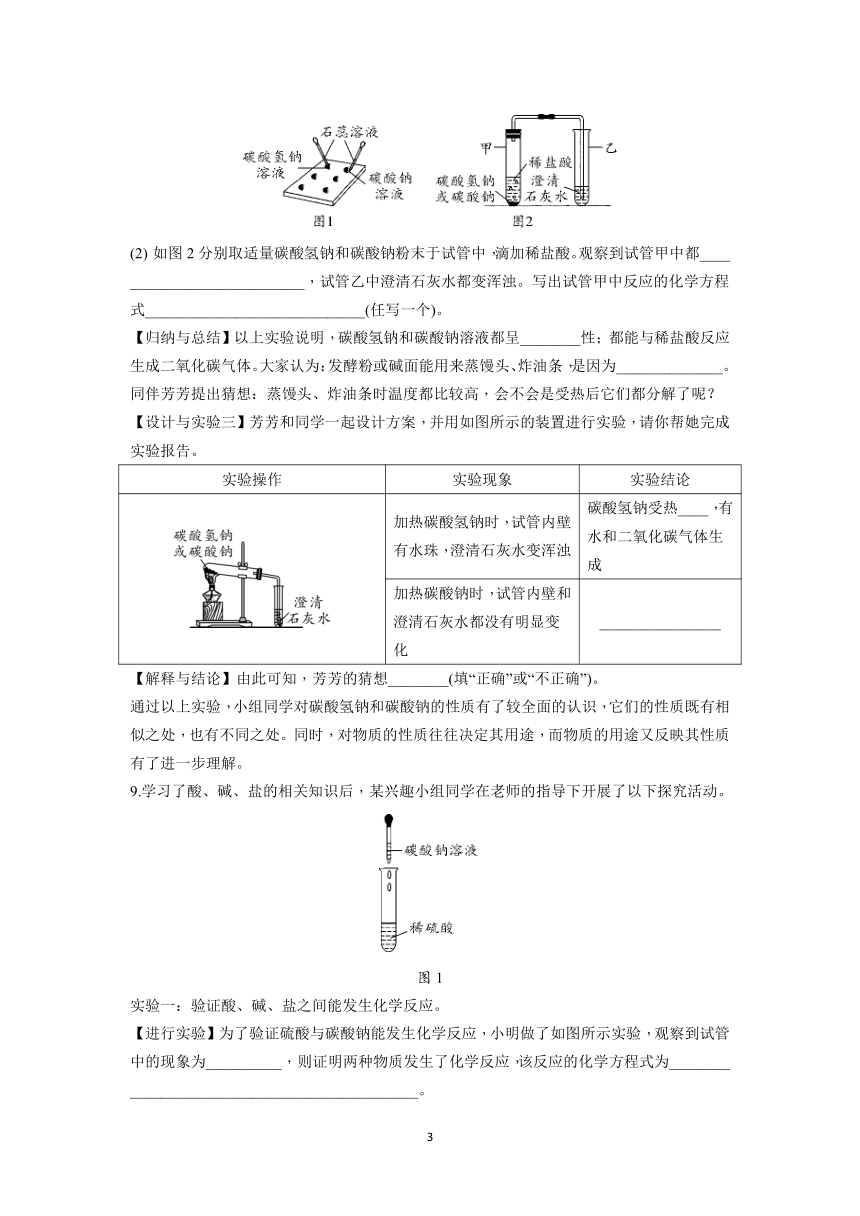

7.如图1所示,小瑾将反应后试管中的物质全部倒入烧杯时,发现烧杯内白色沉淀明显增多。为了探究烧杯内物质的成分,她立即向其中逐滴加入稀硝酸,并不断搅拌,烧杯内沉淀的质量随加入稀硝酸的质量变化如图2所示。

图1 图2

回答下列问题:

(1)图1所示,烧杯内的白色沉淀是____________________(写化学式)。

(2)BC段发生反应的化学方程式为________________________________。

(3)A点,烧杯内的溶液中一定大量含有的离子为________(写离子符号)。B点,烧杯内的沉淀由________种物质组成。

(4)检验D点溶液中是否含有氯离子的方法________________________________。

8.明明同学发现妈妈蒸馒头、炸油条时常常用到发酵粉或碱面。这是为什么呢?查阅标签得知:发酵粉的主要成分是碳酸氢钠和有机酸,碱面的主要成分是碳酸钠。带着这个问题,他和小组同学一起走进实验室,展开了一系列的探究活动:

【设计与实验一】观察碳酸氢钠和碳酸钠都为白色粉末状固体。分别取两种固体少量于试管中,加水振荡至充分溶解,得到无色溶液。

【设计与实验二】(1)在白色点滴板里进行如图1所示实验,观察到紫色石蕊溶液都变成_____色。

如图2分别取适量碳酸氢钠和碳酸钠粉末于试管中,滴加稀盐酸。观察到试管甲中都____

_______________________,试管乙中澄清石灰水都变浑浊。写出试管甲中反应的化学方程式_____________________________(任写一个)。

【归纳与总结】以上实验说明,碳酸氢钠和碳酸钠溶液都呈________性;都能与稀盐酸反应生成二氧化碳气体。大家认为:发酵粉或碱面能用来蒸馒头、炸油条,是因为______________。

同伴芳芳提出猜想:蒸馒头、炸油条时温度都比较高,会不会是受热后它们都分解了呢?

【设计与实验三】芳芳和同学一起设计方案,并用如图所示的装置进行实验,请你帮她完成实验报告。

实验操作 实验现象 实验结论

加热碳酸氢钠时,试管内壁有水珠,澄清石灰水变浑浊 碳酸氢钠受热____,有水和二氧化碳气体生成

加热碳酸钠时,试管内壁和澄清石灰水都没有明显变化 ________________

【解释与结论】由此可知,芳芳的猜想________(填“正确”或“不正确”)。

通过以上实验,小组同学对碳酸氢钠和碳酸钠的性质有了较全面的认识,它们的性质既有相似之处,也有不同之处。同时,对物质的性质往往决定其用途,而物质的用途又反映其性质有了进一步理解。

9.学习了酸、碱、盐的相关知识后,某兴趣小组同学在老师的指导下开展了以下探究活动。

图1

实验一:验证酸、碱、盐之间能发生化学反应。

【进行实验】为了验证硫酸与碳酸钠能发生化学反应,小明做了如图所示实验,观察到试管中的现象为__________, 则证明两种物质发生了化学反应,该反应的化学方程式为________

______________________________________。

【设计实验】为了验证硫酸与氢氧化钠能发生化学反应,小刚设计了如下实验方案。

实验操作 预期实验现象 实验结论

步骤一:将氢氧化钠溶液滴入稀硫酸中并振荡 溶液呈无色 硫酸与氢氧化钠能发生化学反应

步骤二:向步骤一所得无色溶液中滴加几滴酚酞溶液 溶液呈无色

请你评价小刚设计的实验方案是否可行,并说明理由__________________________________。

【反思提高】证明无色溶液之间能发生化学反应的方法有很多,请你举出一个通过生成沉淀来证明发生化学反应的实例____________________(只要求写出两种反应物)。

实验二:利用酸、碱溶于水放热的性质探究燃烧条件。

【进行实验】如图2所示,实验过程中,观察到滴水之前白磷不燃烧,滴水之后白磷燃烧。由此可推出可燃物燃烧需要的条件之一是________________________。写出白磷燃烧的化学方程式______________________。

【拓展延伸】有同学想利用图2装置, 并且将部分药品进行更换(如图3所示),也来探究燃烧条件,你认为此实验方案是否可行并说明理由_______________________________。

参考答案

1. C

2. B 【解析】稀盐酸与石灰石反应会产生气泡,A不符合题意;二氧化碳与氢氧化钠溶液反应无明显现象,B符合题意;碳酸钠能与氢氧化钙反应产生碳酸钙沉淀,C不符合题意;硫酸与氯化钠不能发生化学反应,D不符合题意。

3. B 【解析】碳酸钠易溶于水,碳酸钙不溶于水,B不正确。

4. A 【解析】稀硫酸和碳酸盐反应生成二氧化碳气体,因此生成的气体不一定是氢气,A错误;活动性强的金属可置换活动性弱的金属,X为AgNO3溶液,Y为Cu片,铜可以置换出银,根据现象可判断金属活动性:Cu>Ag,B正确;氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,现象是产生白色沉淀,C正确;氢氧化铝和稀盐酸反应生成氯化铝和水,该反应是氢氧化铝治疗胃酸的反应,D正确。

5. C 【解析】向盛有一定量样品的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2溶液,由图可知,刚开始没有沉淀生成,说明原溶液中含有酸,由于H2SO4会与Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡沉淀,故原溶液中不含H2SO4,含有HCl,溶液中含有的HCl不能与Na2CO3共存,则原溶液中一定不含碳酸钠,A正确;滴加Ba(OH)2溶液至a点后有沉淀生成,说明原溶液中含有CuCl2,故0~a段发生的反应是2HCl+Ba(OH)2=== BaCl2+2H2O,a~b段发生的反应是Ba(OH)2+CuCl2=== Cu(OH)2↓+BaCl2,即a点时样品中的HCl完全反应,b点时样品中的CuCl2完全反应,故b点时对应烧杯内溶液的溶质只有BaCl2,B正确;c点对应烧杯内溶液的溶质为BaCl2和过量的Ba(OH)2,阴离子有Cl-和OH-,C不正确;a点前发生的反应是稀盐酸与Ba(OH)2溶液反应生成氯化钡和水,溶液的初始pH<7,随着HCl的减少,溶液的pH不断增大,直到HCl恰好反应完时,溶液的pH=7,故沉淀出现前烧杯内溶液的pH不断增大,D正确。

6. (1)OH- (2)Fe2O3+6HCl=== 2FeCl3+3H2O

(3)Cu(OH)2 (4)C

【解析】(1)氢氧化锂和氢氧化钠中都含有OH-,因此其化学性质相似。(2)铁锈的主要成分是氧化铁,盐酸除铁锈的实质是稀盐酸与氧化铁反应,化学反应方程式是Fe2O3+6HCl=== 2FeCl3+3H2O。(3)硫酸铜和氢氧化钙反应生成硫酸钙和Cu(OH)2蓝色沉淀,故蓝色斑点的成分为Cu(OH)2。(4)向三种物质中分别滴入稀硫酸,都没明显现象;分别滴加酚酞,稀盐酸和氯化钠中都不变色;分别滴加碳酸钠溶液,产生气泡的是稀盐酸,无明显现象的是氯化钠,产生白色沉淀的是氢氧化钙,故选C。

7. (1)BaCO3、BaSO4 (2)BaCO3+2HNO3=== Ba(NO3)2+H2O+CO2↑ (3)Na+、Cl-、SO 2(或二) (4)静置,取上层清液少许于洁净试管中,向其中滴加硝酸银溶液,若有白色沉淀产生则说明含氯离子;反之,无氯离子

【解析】试管①中发生的反应为碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,试管②中发生的反应为硫酸钠和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠;将反应后试管中的物质全部倒入烧杯时,发现烧杯内白色沉淀明显增多,说明反应后的试管中一定含有过量的氯化钡,还含有碳酸钠或硫酸钠中的一种,烧杯内的白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡;由于稀硝酸和碳酸钡反应生成硝酸钡,和硫酸钡不反应,由曲线AB段可知,沉淀质量增加,根据钡元素守恒:

BaCO3 ~ BaSO4

197 233

说明溶液中存在硫酸钠,与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,故A点烧杯内的溶质为反应生成的氯化钠和过量的硫酸钠,即A点烧杯内的溶液中一定大量含有的离子是Na+、Cl-和SO;由BC段可知,沉淀质量减少,说明硫酸钠反应完全,稀硝酸继续和碳酸钡沉淀反应生成硝酸钡、水和二氧化碳,则B点烧杯中的沉淀为硫酸钡和碳酸钡;C点之后沉淀质量不再减少,说明碳酸钡反应完全。检验D点溶液中是否含有氯离子,需将烧杯静置,取上层清液少许于洁净的试管中,由于此时稀硝酸过量,仅需向试管中滴加硝酸银溶液,观察现象,若有白色沉淀产生,说明溶液中含有氯离子,反之若无白色沉淀产生,则溶液中无氯离子。

8. (1)蓝 (2)产生气泡 NaHCO3+HCl=== NaCl+CO2↑+H2O(或Na2CO3+2HCl=== 2NaCl+CO2↑+H2O) 【归纳与总结】碱 碳酸氢钠、碳酸钠都能与酸性物质反应生成二氧化碳 【设计与实验三】分解 碳酸钠受热不分解

【解释与结论】不正确

9. 实验一:【进行实验】产生气泡 Na2CO3+H2SO4=== Na2SO4+H2O+CO2↑ 【设计实验】此方案可行,滴加酚酞溶液后溶液仍为无色,说明溶液中氢氧化钠消失了,进而说明氢氧化钠与稀硫酸发生了反应(合理即可) 【反思提高】碳酸钠溶液、氢氧化钙溶液(合理即可)

实验二:【进行实验】温度达到可燃物的着火点

4P+5O2 2P2O5 【拓展延伸】不可行,因为浓硫酸稀释后会与铁槽发生反应产生H2,白磷燃烧点燃氢气,可能发生爆炸(合理即可)

【解析】实验一:【进行实验】碳酸钠与稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,可观察到试管内有气泡产生,反应的化学方程式为Na2CO3+H2SO4=== Na2SO4+H2O+CO2↑。【设计实验】氢氧化钠溶液呈碱性,能使酚酞溶液变红色,滴加稀硫酸后,再滴加酚酞溶液,溶液呈无色,说明氢氧化钠与稀硫酸发生了化学反应。【反思提高】碳酸钠溶液与氢氧化钙溶液反应生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀,出现了沉淀,则可证明二者发生了反应。实验二:【进行实验】滴水之前白磷不燃烧,滴水之后白磷燃烧,说明氢氧化钠固体溶于水放出的热量使温度达到了白磷的着火点,说明燃烧需要的条件之一是温度达到可燃物的着火点,白磷燃烧的化学方程式为4P+5O2 2P2O5。【拓展延伸】浓硫酸稀释时会放出热量,稀释后的硫酸与铁槽反应产生氢气,白磷燃烧点燃氢气,可能会发生爆炸。

(

1

)

1.某同学将一定量的Na2CO3与Ba(OH)2溶液混合,要想检验反应后Ba(OH)2是否过量,应选用的试剂是( )

A. 酚酞

B. CuCl2溶液

C. Na2CO3溶液

D. NaCl溶液

2.下列物质间能够发生反应,但没有出现明显现象的是( )

A. 将稀盐酸滴入盛石灰石的试管中

B. 将CO2通入NaOH溶液中

C. 将碳酸钠溶液滴入澄清石灰水中

D. 将稀硫酸滴入NaCl溶液中

3.下列有关常见酸、碱、盐的说法不正确的是( )

A. 浓盐酸具有挥发性,浓硫酸具有吸水性

B. Na2CO3和CaCO3都是白色易溶于水的固体

C. NaCl是白色易溶于水的固体,溶解度受温度影响小

D. NaOH和Ca(OH)2露置在空气中容易变质

4.如图,将胶头滴管中的物质X滴入装有物质Y的试管中,两物质充分反应。下列说法错误的是( )

A. X为稀硫酸,若反应有气泡产生,则生成的气体一定是H2

B. X为AgNO3溶液,Y为Cu片,根据现象可判断金属活动性:Cu>Ag

C. X为BaCl2溶液,Y为Na2SO4溶液,反应产生白色沉淀

D. X为稀盐酸,Y为Al(OH)3,该反应可应用于治疗胃酸过多症

5.某溶液中溶质可能是HCl、Na2CO3、H2SO4、CuCl2中的一种或多种,为探究溶质的成分,兴趣小组的同学向盛有一定量样品的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2稀溶液,产生沉淀的质量与加入Ba(OH)2溶液质量的变化趋势如图所示。下列有关说法不正确的是( )

A. 原溶液中一定没有Na2CO3和H2SO4

B. b点对应烧杯内溶液中只有一种溶质

C. c点对应烧杯内溶液中的阴离子只有OH-

D. 沉淀出现前烧杯内溶液的pH不断增大

6.酸、碱、盐是我们身边重要的化合物。请根据所学知识回答相关问题:

(1)随着新能源汽车的发展,动力电池领域对氢氧化锂的需求量越来越大。氢氧化锂(LiOH)与氢氧化钠化学性质相似,其原因是溶液中都有________(填离子符号)。

(2)盐酸可用于金属表面除锈,请写出盐酸除铁锈的化学方程式____________________。

(3)波尔多液是由硫酸铜和石灰乳等配成的杀菌剂。喷洒波尔多液后,果蔬表面有一些蓝色斑点(一种难溶性碱),蓝色斑点的成分是________(填化学式)。

(4)下列试剂能将稀盐酸、氯化钠溶液、澄清石灰水三种溶液一次鉴别出来的是________(填序号)。

A. 稀硫酸 B. 酚酞溶液 C. 碳酸钠溶液

7.如图1所示,小瑾将反应后试管中的物质全部倒入烧杯时,发现烧杯内白色沉淀明显增多。为了探究烧杯内物质的成分,她立即向其中逐滴加入稀硝酸,并不断搅拌,烧杯内沉淀的质量随加入稀硝酸的质量变化如图2所示。

图1 图2

回答下列问题:

(1)图1所示,烧杯内的白色沉淀是____________________(写化学式)。

(2)BC段发生反应的化学方程式为________________________________。

(3)A点,烧杯内的溶液中一定大量含有的离子为________(写离子符号)。B点,烧杯内的沉淀由________种物质组成。

(4)检验D点溶液中是否含有氯离子的方法________________________________。

8.明明同学发现妈妈蒸馒头、炸油条时常常用到发酵粉或碱面。这是为什么呢?查阅标签得知:发酵粉的主要成分是碳酸氢钠和有机酸,碱面的主要成分是碳酸钠。带着这个问题,他和小组同学一起走进实验室,展开了一系列的探究活动:

【设计与实验一】观察碳酸氢钠和碳酸钠都为白色粉末状固体。分别取两种固体少量于试管中,加水振荡至充分溶解,得到无色溶液。

【设计与实验二】(1)在白色点滴板里进行如图1所示实验,观察到紫色石蕊溶液都变成_____色。

如图2分别取适量碳酸氢钠和碳酸钠粉末于试管中,滴加稀盐酸。观察到试管甲中都____

_______________________,试管乙中澄清石灰水都变浑浊。写出试管甲中反应的化学方程式_____________________________(任写一个)。

【归纳与总结】以上实验说明,碳酸氢钠和碳酸钠溶液都呈________性;都能与稀盐酸反应生成二氧化碳气体。大家认为:发酵粉或碱面能用来蒸馒头、炸油条,是因为______________。

同伴芳芳提出猜想:蒸馒头、炸油条时温度都比较高,会不会是受热后它们都分解了呢?

【设计与实验三】芳芳和同学一起设计方案,并用如图所示的装置进行实验,请你帮她完成实验报告。

实验操作 实验现象 实验结论

加热碳酸氢钠时,试管内壁有水珠,澄清石灰水变浑浊 碳酸氢钠受热____,有水和二氧化碳气体生成

加热碳酸钠时,试管内壁和澄清石灰水都没有明显变化 ________________

【解释与结论】由此可知,芳芳的猜想________(填“正确”或“不正确”)。

通过以上实验,小组同学对碳酸氢钠和碳酸钠的性质有了较全面的认识,它们的性质既有相似之处,也有不同之处。同时,对物质的性质往往决定其用途,而物质的用途又反映其性质有了进一步理解。

9.学习了酸、碱、盐的相关知识后,某兴趣小组同学在老师的指导下开展了以下探究活动。

图1

实验一:验证酸、碱、盐之间能发生化学反应。

【进行实验】为了验证硫酸与碳酸钠能发生化学反应,小明做了如图所示实验,观察到试管中的现象为__________, 则证明两种物质发生了化学反应,该反应的化学方程式为________

______________________________________。

【设计实验】为了验证硫酸与氢氧化钠能发生化学反应,小刚设计了如下实验方案。

实验操作 预期实验现象 实验结论

步骤一:将氢氧化钠溶液滴入稀硫酸中并振荡 溶液呈无色 硫酸与氢氧化钠能发生化学反应

步骤二:向步骤一所得无色溶液中滴加几滴酚酞溶液 溶液呈无色

请你评价小刚设计的实验方案是否可行,并说明理由__________________________________。

【反思提高】证明无色溶液之间能发生化学反应的方法有很多,请你举出一个通过生成沉淀来证明发生化学反应的实例____________________(只要求写出两种反应物)。

实验二:利用酸、碱溶于水放热的性质探究燃烧条件。

【进行实验】如图2所示,实验过程中,观察到滴水之前白磷不燃烧,滴水之后白磷燃烧。由此可推出可燃物燃烧需要的条件之一是________________________。写出白磷燃烧的化学方程式______________________。

【拓展延伸】有同学想利用图2装置, 并且将部分药品进行更换(如图3所示),也来探究燃烧条件,你认为此实验方案是否可行并说明理由_______________________________。

参考答案

1. C

2. B 【解析】稀盐酸与石灰石反应会产生气泡,A不符合题意;二氧化碳与氢氧化钠溶液反应无明显现象,B符合题意;碳酸钠能与氢氧化钙反应产生碳酸钙沉淀,C不符合题意;硫酸与氯化钠不能发生化学反应,D不符合题意。

3. B 【解析】碳酸钠易溶于水,碳酸钙不溶于水,B不正确。

4. A 【解析】稀硫酸和碳酸盐反应生成二氧化碳气体,因此生成的气体不一定是氢气,A错误;活动性强的金属可置换活动性弱的金属,X为AgNO3溶液,Y为Cu片,铜可以置换出银,根据现象可判断金属活动性:Cu>Ag,B正确;氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,现象是产生白色沉淀,C正确;氢氧化铝和稀盐酸反应生成氯化铝和水,该反应是氢氧化铝治疗胃酸的反应,D正确。

5. C 【解析】向盛有一定量样品的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2溶液,由图可知,刚开始没有沉淀生成,说明原溶液中含有酸,由于H2SO4会与Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡沉淀,故原溶液中不含H2SO4,含有HCl,溶液中含有的HCl不能与Na2CO3共存,则原溶液中一定不含碳酸钠,A正确;滴加Ba(OH)2溶液至a点后有沉淀生成,说明原溶液中含有CuCl2,故0~a段发生的反应是2HCl+Ba(OH)2=== BaCl2+2H2O,a~b段发生的反应是Ba(OH)2+CuCl2=== Cu(OH)2↓+BaCl2,即a点时样品中的HCl完全反应,b点时样品中的CuCl2完全反应,故b点时对应烧杯内溶液的溶质只有BaCl2,B正确;c点对应烧杯内溶液的溶质为BaCl2和过量的Ba(OH)2,阴离子有Cl-和OH-,C不正确;a点前发生的反应是稀盐酸与Ba(OH)2溶液反应生成氯化钡和水,溶液的初始pH<7,随着HCl的减少,溶液的pH不断增大,直到HCl恰好反应完时,溶液的pH=7,故沉淀出现前烧杯内溶液的pH不断增大,D正确。

6. (1)OH- (2)Fe2O3+6HCl=== 2FeCl3+3H2O

(3)Cu(OH)2 (4)C

【解析】(1)氢氧化锂和氢氧化钠中都含有OH-,因此其化学性质相似。(2)铁锈的主要成分是氧化铁,盐酸除铁锈的实质是稀盐酸与氧化铁反应,化学反应方程式是Fe2O3+6HCl=== 2FeCl3+3H2O。(3)硫酸铜和氢氧化钙反应生成硫酸钙和Cu(OH)2蓝色沉淀,故蓝色斑点的成分为Cu(OH)2。(4)向三种物质中分别滴入稀硫酸,都没明显现象;分别滴加酚酞,稀盐酸和氯化钠中都不变色;分别滴加碳酸钠溶液,产生气泡的是稀盐酸,无明显现象的是氯化钠,产生白色沉淀的是氢氧化钙,故选C。

7. (1)BaCO3、BaSO4 (2)BaCO3+2HNO3=== Ba(NO3)2+H2O+CO2↑ (3)Na+、Cl-、SO 2(或二) (4)静置,取上层清液少许于洁净试管中,向其中滴加硝酸银溶液,若有白色沉淀产生则说明含氯离子;反之,无氯离子

【解析】试管①中发生的反应为碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,试管②中发生的反应为硫酸钠和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠;将反应后试管中的物质全部倒入烧杯时,发现烧杯内白色沉淀明显增多,说明反应后的试管中一定含有过量的氯化钡,还含有碳酸钠或硫酸钠中的一种,烧杯内的白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡;由于稀硝酸和碳酸钡反应生成硝酸钡,和硫酸钡不反应,由曲线AB段可知,沉淀质量增加,根据钡元素守恒:

BaCO3 ~ BaSO4

197 233

说明溶液中存在硫酸钠,与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,故A点烧杯内的溶质为反应生成的氯化钠和过量的硫酸钠,即A点烧杯内的溶液中一定大量含有的离子是Na+、Cl-和SO;由BC段可知,沉淀质量减少,说明硫酸钠反应完全,稀硝酸继续和碳酸钡沉淀反应生成硝酸钡、水和二氧化碳,则B点烧杯中的沉淀为硫酸钡和碳酸钡;C点之后沉淀质量不再减少,说明碳酸钡反应完全。检验D点溶液中是否含有氯离子,需将烧杯静置,取上层清液少许于洁净的试管中,由于此时稀硝酸过量,仅需向试管中滴加硝酸银溶液,观察现象,若有白色沉淀产生,说明溶液中含有氯离子,反之若无白色沉淀产生,则溶液中无氯离子。

8. (1)蓝 (2)产生气泡 NaHCO3+HCl=== NaCl+CO2↑+H2O(或Na2CO3+2HCl=== 2NaCl+CO2↑+H2O) 【归纳与总结】碱 碳酸氢钠、碳酸钠都能与酸性物质反应生成二氧化碳 【设计与实验三】分解 碳酸钠受热不分解

【解释与结论】不正确

9. 实验一:【进行实验】产生气泡 Na2CO3+H2SO4=== Na2SO4+H2O+CO2↑ 【设计实验】此方案可行,滴加酚酞溶液后溶液仍为无色,说明溶液中氢氧化钠消失了,进而说明氢氧化钠与稀硫酸发生了反应(合理即可) 【反思提高】碳酸钠溶液、氢氧化钙溶液(合理即可)

实验二:【进行实验】温度达到可燃物的着火点

4P+5O2 2P2O5 【拓展延伸】不可行,因为浓硫酸稀释后会与铁槽发生反应产生H2,白磷燃烧点燃氢气,可能发生爆炸(合理即可)

【解析】实验一:【进行实验】碳酸钠与稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,可观察到试管内有气泡产生,反应的化学方程式为Na2CO3+H2SO4=== Na2SO4+H2O+CO2↑。【设计实验】氢氧化钠溶液呈碱性,能使酚酞溶液变红色,滴加稀硫酸后,再滴加酚酞溶液,溶液呈无色,说明氢氧化钠与稀硫酸发生了化学反应。【反思提高】碳酸钠溶液与氢氧化钙溶液反应生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀,出现了沉淀,则可证明二者发生了反应。实验二:【进行实验】滴水之前白磷不燃烧,滴水之后白磷燃烧,说明氢氧化钠固体溶于水放出的热量使温度达到了白磷的着火点,说明燃烧需要的条件之一是温度达到可燃物的着火点,白磷燃烧的化学方程式为4P+5O2 2P2O5。【拓展延伸】浓硫酸稀释时会放出热量,稀释后的硫酸与铁槽反应产生氢气,白磷燃烧点燃氢气,可能会发生爆炸。

(

1

)