第三单元+商业贸易与日常生活+同步练习--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第三单元+商业贸易与日常生活+同步练习--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 775.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-14 08:29:58 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 商业贸易与日常生活 同步练习 统编版(2019)高中历史选择性必修二

一、单选题

1.1921年,列宁找到了一条使落后的俄国过渡到社会主义的途径。这一“途径”指的是

A.战时共产主义政策的实行

B.计划经济的推行

C.农业集体化运动的掀起

D.新经济政策的实施

2.“两盒点心跑一天”到20世纪90年代已不再是人们春节拜年的主要形式。随着手机的普及,短信、微信拜年成了现阶段人们春节期间拜年的首选。这一现象主要反映了

A.邮政电信合一时代到来 B.电信缩短了人们的心理距离

C.改革开放加速了城市化进程 D.通信网络发展改变了人们的生活方式

3.“帝国盛行伊斯兰教,商人……从非洲运来黑奴,从印度输入米、棉及蔗糖,从唐帝国进口丝绸,首都巴格达因此成为当时世界重要的大都会。”材料中的“帝国”是指

A.罗马帝国 B.奥斯曼土耳其帝国

C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

4.苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

5.公元前46年,恺撒将丝绸幕帘置于罗马剧场坐席上使观众免遭阳光暴晒。此后罗马人纷纷以穿丝绸为时髦。贵族穿着轻薄柔软的丝绸以显示华贵的身份。2世纪后,丝绸也受到罗马平民的喜爱,罗马帝国对中国丝绸需求量越来越大。这反映

A.罗马帝国重视对外商品贸易 B.服装成为表现身份的象征

C.对外交往促使民主制度完善 D.罗马与中国经济交流加强

6.20世纪50年代初,英国的福利支出为20.74亿英镑,约占国民生产总值的13.8%;到80年代初时,福利支出685亿英镑,约占国民生产总值的21.6%。这种变化说明英国

A.国内各阶层贫富差距缩小 B.失去世界经济中心地位

C.政府对经济的影响力增强 D.国家财政状况日益恶化

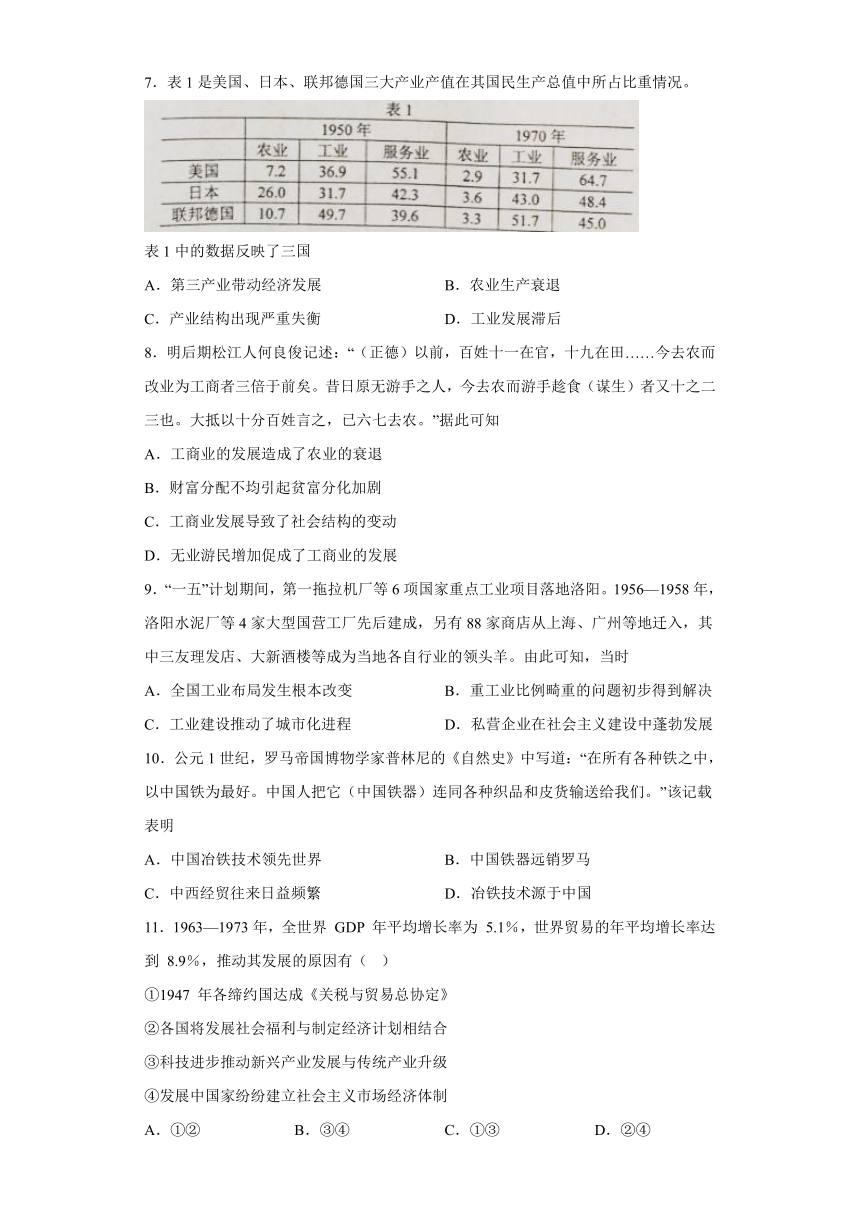

7.表1是美国、日本、联邦德国三大产业产值在其国民生产总值中所占比重情况。

表1中的数据反映了三国

A.第三产业带动经济发展 B.农业生产衰退

C.产业结构出现严重失衡 D.工业发展滞后

8.明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七去农。”据此可知

A.工商业的发展造成了农业的衰退

B.财富分配不均引起贫富分化加剧

C.工商业发展导致了社会结构的变动

D.无业游民增加促成了工商业的发展

9.“一五”计划期间,第一拖拉机厂等6项国家重点工业项目落地洛阳。1956—1958年,洛阳水泥厂等4家大型国营工厂先后建成,另有88家商店从上海、广州等地迁入,其中三友理发店、大新酒楼等成为当地各自行业的领头羊。由此可知,当时

A.全国工业布局发生根本改变 B.重工业比例畸重的问题初步得到解决

C.工业建设推动了城市化进程 D.私营企业在社会主义建设中蓬勃发展

10.公元1世纪,罗马帝国博物学家普林尼的《自然史》中写道:“在所有各种铁之中,以中国铁为最好。中国人把它(中国铁器)连同各种织品和皮货输送给我们。”该记载表明

A.中国冶铁技术领先世界 B.中国铁器远销罗马

C.中西经贸往来日益频繁 D.冶铁技术源于中国

11.1963—1973年,全世界 GDP 年平均增长率为 5.1%,世界贸易的年平均增长率达到 8.9%,推动其发展的原因有( )

①1947 年各缔约国达成《关税与贸易总协定》

②各国将发展社会福利与制定经济计划相结合

③科技进步推动新兴产业发展与传统产业升级

④发展中国家纷纷建立社会主义市场经济体制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

12.有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

13.历史学家漆侠在《宋代经济史》中总结了宋朝经济的两种运动形式:农产品由四周向中心集中,手工艺品由中心向四周辐射。下列对这一现象的成因分析正确的是

A.城市化程度空前提高 B.朝廷鼓励手工业的发展

C.海外贸易推动市场繁荣 D.自然经济开始解体

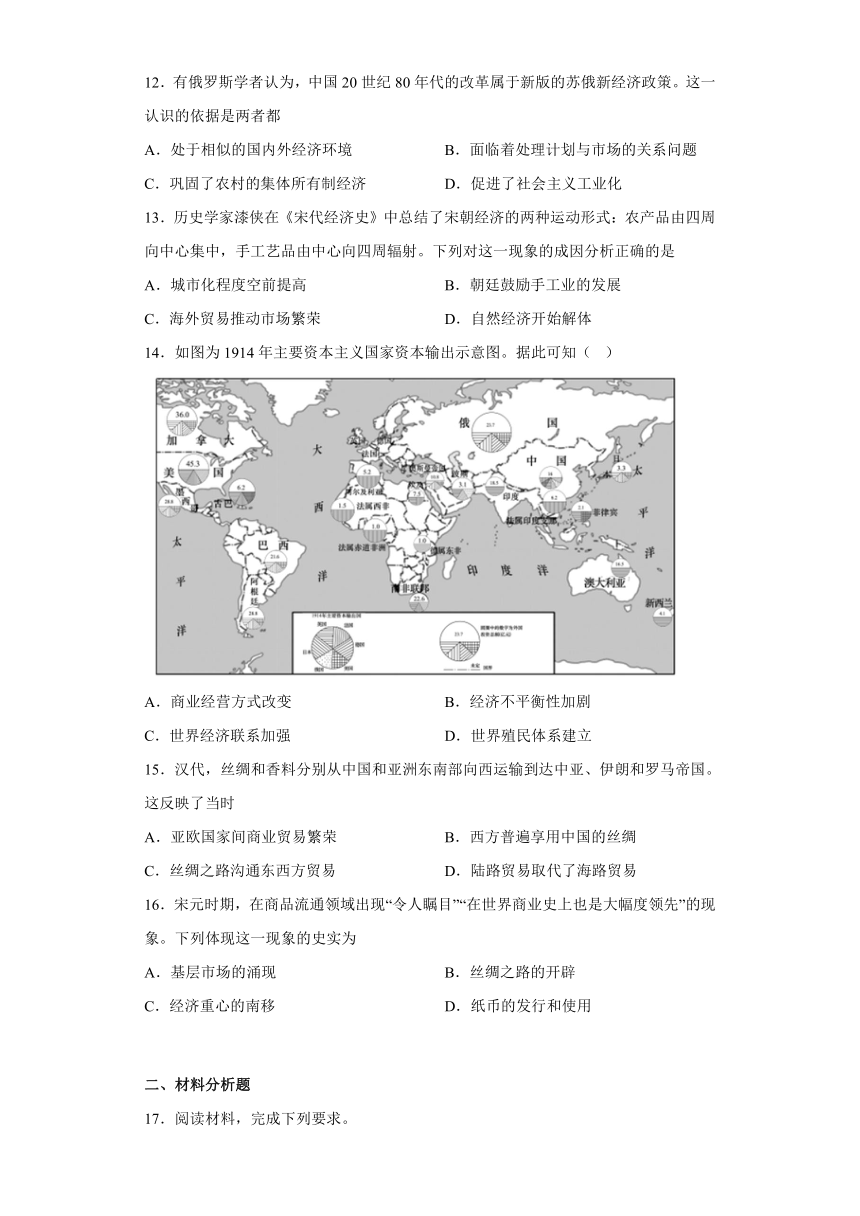

14.如图为1914年主要资本主义国家资本输出示意图。据此可知( )

A.商业经营方式改变 B.经济不平衡性加剧

C.世界经济联系加强 D.世界殖民体系建立

15.汉代,丝绸和香料分别从中国和亚洲东南部向西运输到达中亚、伊朗和罗马帝国。这反映了当时

A.亚欧国家间商业贸易繁荣 B.西方普遍享用中国的丝绸

C.丝绸之路沟通东西方贸易 D.陆路贸易取代了海路贸易

16.宋元时期,在商品流通领域出现“令人瞩目”“在世界商业史上也是大幅度领先”的现象。下列体现这一现象的史实为

A.基层市场的涌现 B.丝绸之路的开辟

C.经济重心的南移 D.纸币的发行和使用

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

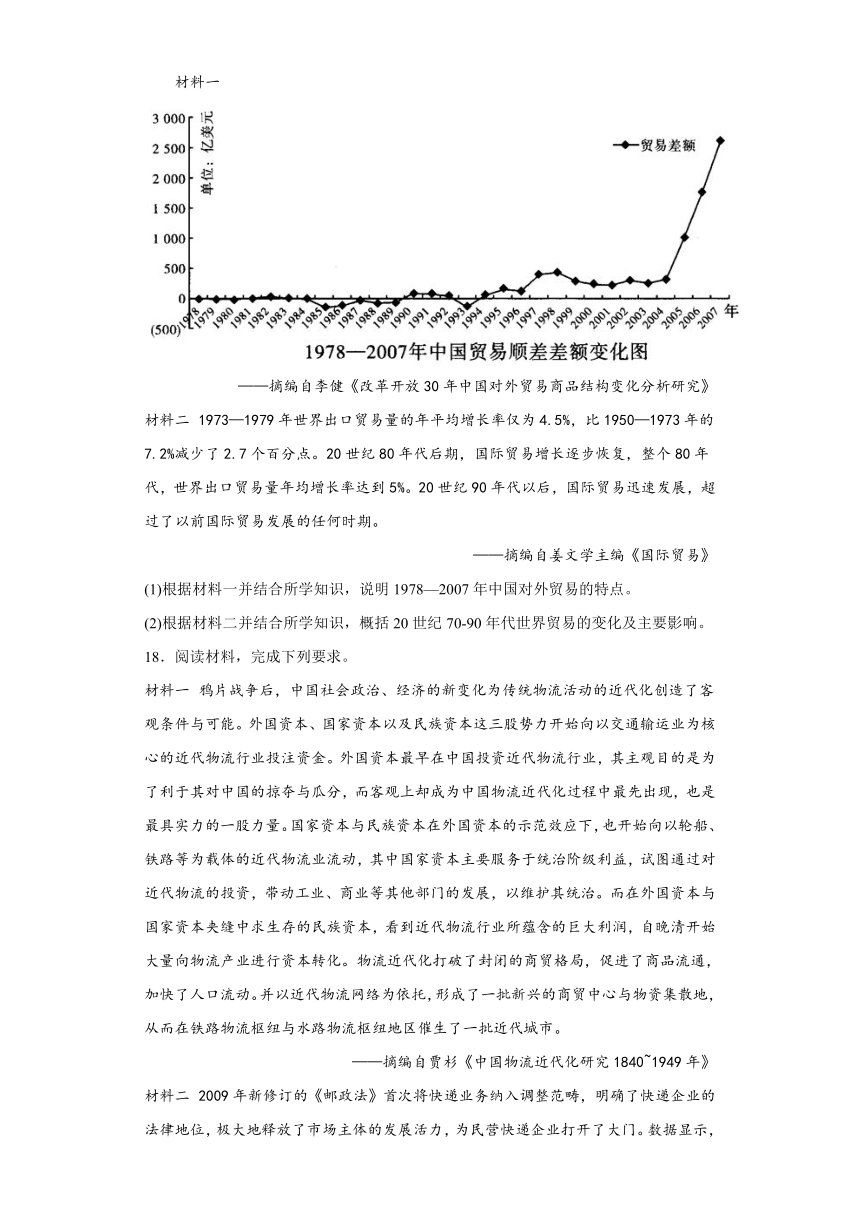

材料一

——摘编自李健《改革开放30年中国对外贸易商品结构变化分析研究》

材料二 1973—1979年世界出口贸易量的年平均增长率仅为4.5%,比1950—1973年的7.2%减少了2.7个百分点。20世纪80年代后期,国际贸易增长逐步恢复,整个80年代,世界出口贸易量年均增长率达到5%。20世纪90年代以后,国际贸易迅速发展,超过了以前国际贸易发展的任何时期。

——摘编自姜文学主编《国际贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1978—2007年中国对外贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪70-90年代世界贸易的变化及主要影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争后,中国社会政治、经济的新变化为传统物流活动的近代化创造了客观条件与可能。外国资本、国家资本以及民族资本这三股势力开始向以交通输运业为核心的近代物流行业投注资金。外国资本最早在中国投资近代物流行业,其主观目的是为了利于其对中国的掠夺与瓜分,而客观上却成为中国物流近代化过程中最先出现,也是最具实力的一股力量。国家资本与民族资本在外国资本的示范效应下,也开始向以轮船、铁路等为载体的近代物流业流动,其中国家资本主要服务于统治阶级利益,试图通过对近代物流的投资,带动工业、商业等其他部门的发展,以维护其统治。而在外国资本与国家资本夹缝中求生存的民族资本,看到近代物流行业所蕴含的巨大利润,自晚清开始大量向物流产业进行资本转化。物流近代化打破了封闭的商贸格局,促进了商品流通,加快了人口流动。并以近代物流网络为依托,形成了一批新兴的商贸中心与物资集散地,从而在铁路物流枢纽与水路物流枢纽地区催生了一批近代城市。

——摘编自贾杉《中国物流近代化研究1840~1949年》

材料二 2009年新修订的《邮政法》首次将快递业务纳入调整范畴,明确了快递企业的法律地位,极大地释放了市场主体的发展活力,为民营快递企业打开了大门。数据显示,2010~2018年,我国快递业务量年均复合增长率达46.9%.快递业的成长是中国改革的红利释放,也是我国全方位发展的重要保障。我国交通运输能力的提升,让快递服务网点在城市已经实现了全覆盖,乡镇覆盖超过90%,实现了快递横向到边,纵向到村。同时,《数字中国建设发展报告》显示,截至2018年底,我国网民8.29亿,互联网普及率59.6%,贫困村通宽带比例达97%.中国的信息化建设,为快递业提供了一个网络中枢神经,保障了运输网络的高效运转。2003年电商快速崛起,让企业和消费者对快递的需求暴增。快递企业敏锐地感受到这个机遇,纷纷与电商展开合作,形成了一条完整的产业链,相互促进,共同发展。2018年,我国网络购物用户规模达6.1亿,全国网上零售额突破9万亿元。

——摘编自王震等《中国快递的变迁史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国物流业发展的特点及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国现代物流业迅速发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国物流业发展的认识。

参考答案:

1.D

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.A

8.C

9.C

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.B

16.D

17.(1)特点:1978年至2004年中国对外贸易顺差差额整体呈增长趋势,但增幅不大;2004年以后中国对外贸易顺差差额呈现大幅度的增长趋势。

(2)变化:20世纪70年代至90年代,世界贸易由低迷转向快速发展。

影响:20世纪70年代世界贸易的低迷推动了欧美国家调整经济政策,减少了国家对经济的干预;20 世纪90年代国际贸易的快速发展加强了各国的经济联系,促进了经济全球化的发展。

18.(1)特点:近代中国社会变革和经济近代化发展的产物;外国资本引领国家资本和民族资本投资;民族资本在夹缝中生存且具有顽强的生命力;以近代交通为载体和核心;缺乏独立自主的发展;地区发展不平衡。影响:推动了社会经济的发展和市场的扩大;形成了商品流向新格局并加强各地之间的联系;促进了商品流通和人员流动;推动物流网络和商贸中心的形成;推动交通运输业的发展和交通条件的改善;推动近代城市的兴起等。

(2)原因:改革开放推动经济社会的快速发展;法律法规的修订、完善和保障;交通运输业的快速发展;信息技术和电商的快速发展;互联网在全国的普及和网民的增加;消费观念和生活方式的变革;中国完整产业链与广阔市场的推动等。

(3)认识:民族独立和国家富强是物流业发展的保障;加强基础设施建设和信息化建设对物流业发展意义重大;物流业的发展改变着人们的生活方式和思想观念。

一、单选题

1.1921年,列宁找到了一条使落后的俄国过渡到社会主义的途径。这一“途径”指的是

A.战时共产主义政策的实行

B.计划经济的推行

C.农业集体化运动的掀起

D.新经济政策的实施

2.“两盒点心跑一天”到20世纪90年代已不再是人们春节拜年的主要形式。随着手机的普及,短信、微信拜年成了现阶段人们春节期间拜年的首选。这一现象主要反映了

A.邮政电信合一时代到来 B.电信缩短了人们的心理距离

C.改革开放加速了城市化进程 D.通信网络发展改变了人们的生活方式

3.“帝国盛行伊斯兰教,商人……从非洲运来黑奴,从印度输入米、棉及蔗糖,从唐帝国进口丝绸,首都巴格达因此成为当时世界重要的大都会。”材料中的“帝国”是指

A.罗马帝国 B.奥斯曼土耳其帝国

C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

4.苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

5.公元前46年,恺撒将丝绸幕帘置于罗马剧场坐席上使观众免遭阳光暴晒。此后罗马人纷纷以穿丝绸为时髦。贵族穿着轻薄柔软的丝绸以显示华贵的身份。2世纪后,丝绸也受到罗马平民的喜爱,罗马帝国对中国丝绸需求量越来越大。这反映

A.罗马帝国重视对外商品贸易 B.服装成为表现身份的象征

C.对外交往促使民主制度完善 D.罗马与中国经济交流加强

6.20世纪50年代初,英国的福利支出为20.74亿英镑,约占国民生产总值的13.8%;到80年代初时,福利支出685亿英镑,约占国民生产总值的21.6%。这种变化说明英国

A.国内各阶层贫富差距缩小 B.失去世界经济中心地位

C.政府对经济的影响力增强 D.国家财政状况日益恶化

7.表1是美国、日本、联邦德国三大产业产值在其国民生产总值中所占比重情况。

表1中的数据反映了三国

A.第三产业带动经济发展 B.农业生产衰退

C.产业结构出现严重失衡 D.工业发展滞后

8.明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七去农。”据此可知

A.工商业的发展造成了农业的衰退

B.财富分配不均引起贫富分化加剧

C.工商业发展导致了社会结构的变动

D.无业游民增加促成了工商业的发展

9.“一五”计划期间,第一拖拉机厂等6项国家重点工业项目落地洛阳。1956—1958年,洛阳水泥厂等4家大型国营工厂先后建成,另有88家商店从上海、广州等地迁入,其中三友理发店、大新酒楼等成为当地各自行业的领头羊。由此可知,当时

A.全国工业布局发生根本改变 B.重工业比例畸重的问题初步得到解决

C.工业建设推动了城市化进程 D.私营企业在社会主义建设中蓬勃发展

10.公元1世纪,罗马帝国博物学家普林尼的《自然史》中写道:“在所有各种铁之中,以中国铁为最好。中国人把它(中国铁器)连同各种织品和皮货输送给我们。”该记载表明

A.中国冶铁技术领先世界 B.中国铁器远销罗马

C.中西经贸往来日益频繁 D.冶铁技术源于中国

11.1963—1973年,全世界 GDP 年平均增长率为 5.1%,世界贸易的年平均增长率达到 8.9%,推动其发展的原因有( )

①1947 年各缔约国达成《关税与贸易总协定》

②各国将发展社会福利与制定经济计划相结合

③科技进步推动新兴产业发展与传统产业升级

④发展中国家纷纷建立社会主义市场经济体制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

12.有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

13.历史学家漆侠在《宋代经济史》中总结了宋朝经济的两种运动形式:农产品由四周向中心集中,手工艺品由中心向四周辐射。下列对这一现象的成因分析正确的是

A.城市化程度空前提高 B.朝廷鼓励手工业的发展

C.海外贸易推动市场繁荣 D.自然经济开始解体

14.如图为1914年主要资本主义国家资本输出示意图。据此可知( )

A.商业经营方式改变 B.经济不平衡性加剧

C.世界经济联系加强 D.世界殖民体系建立

15.汉代,丝绸和香料分别从中国和亚洲东南部向西运输到达中亚、伊朗和罗马帝国。这反映了当时

A.亚欧国家间商业贸易繁荣 B.西方普遍享用中国的丝绸

C.丝绸之路沟通东西方贸易 D.陆路贸易取代了海路贸易

16.宋元时期,在商品流通领域出现“令人瞩目”“在世界商业史上也是大幅度领先”的现象。下列体现这一现象的史实为

A.基层市场的涌现 B.丝绸之路的开辟

C.经济重心的南移 D.纸币的发行和使用

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘编自李健《改革开放30年中国对外贸易商品结构变化分析研究》

材料二 1973—1979年世界出口贸易量的年平均增长率仅为4.5%,比1950—1973年的7.2%减少了2.7个百分点。20世纪80年代后期,国际贸易增长逐步恢复,整个80年代,世界出口贸易量年均增长率达到5%。20世纪90年代以后,国际贸易迅速发展,超过了以前国际贸易发展的任何时期。

——摘编自姜文学主编《国际贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1978—2007年中国对外贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪70-90年代世界贸易的变化及主要影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争后,中国社会政治、经济的新变化为传统物流活动的近代化创造了客观条件与可能。外国资本、国家资本以及民族资本这三股势力开始向以交通输运业为核心的近代物流行业投注资金。外国资本最早在中国投资近代物流行业,其主观目的是为了利于其对中国的掠夺与瓜分,而客观上却成为中国物流近代化过程中最先出现,也是最具实力的一股力量。国家资本与民族资本在外国资本的示范效应下,也开始向以轮船、铁路等为载体的近代物流业流动,其中国家资本主要服务于统治阶级利益,试图通过对近代物流的投资,带动工业、商业等其他部门的发展,以维护其统治。而在外国资本与国家资本夹缝中求生存的民族资本,看到近代物流行业所蕴含的巨大利润,自晚清开始大量向物流产业进行资本转化。物流近代化打破了封闭的商贸格局,促进了商品流通,加快了人口流动。并以近代物流网络为依托,形成了一批新兴的商贸中心与物资集散地,从而在铁路物流枢纽与水路物流枢纽地区催生了一批近代城市。

——摘编自贾杉《中国物流近代化研究1840~1949年》

材料二 2009年新修订的《邮政法》首次将快递业务纳入调整范畴,明确了快递企业的法律地位,极大地释放了市场主体的发展活力,为民营快递企业打开了大门。数据显示,2010~2018年,我国快递业务量年均复合增长率达46.9%.快递业的成长是中国改革的红利释放,也是我国全方位发展的重要保障。我国交通运输能力的提升,让快递服务网点在城市已经实现了全覆盖,乡镇覆盖超过90%,实现了快递横向到边,纵向到村。同时,《数字中国建设发展报告》显示,截至2018年底,我国网民8.29亿,互联网普及率59.6%,贫困村通宽带比例达97%.中国的信息化建设,为快递业提供了一个网络中枢神经,保障了运输网络的高效运转。2003年电商快速崛起,让企业和消费者对快递的需求暴增。快递企业敏锐地感受到这个机遇,纷纷与电商展开合作,形成了一条完整的产业链,相互促进,共同发展。2018年,我国网络购物用户规模达6.1亿,全国网上零售额突破9万亿元。

——摘编自王震等《中国快递的变迁史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国物流业发展的特点及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国现代物流业迅速发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国物流业发展的认识。

参考答案:

1.D

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.A

8.C

9.C

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.B

16.D

17.(1)特点:1978年至2004年中国对外贸易顺差差额整体呈增长趋势,但增幅不大;2004年以后中国对外贸易顺差差额呈现大幅度的增长趋势。

(2)变化:20世纪70年代至90年代,世界贸易由低迷转向快速发展。

影响:20世纪70年代世界贸易的低迷推动了欧美国家调整经济政策,减少了国家对经济的干预;20 世纪90年代国际贸易的快速发展加强了各国的经济联系,促进了经济全球化的发展。

18.(1)特点:近代中国社会变革和经济近代化发展的产物;外国资本引领国家资本和民族资本投资;民族资本在夹缝中生存且具有顽强的生命力;以近代交通为载体和核心;缺乏独立自主的发展;地区发展不平衡。影响:推动了社会经济的发展和市场的扩大;形成了商品流向新格局并加强各地之间的联系;促进了商品流通和人员流动;推动物流网络和商贸中心的形成;推动交通运输业的发展和交通条件的改善;推动近代城市的兴起等。

(2)原因:改革开放推动经济社会的快速发展;法律法规的修订、完善和保障;交通运输业的快速发展;信息技术和电商的快速发展;互联网在全国的普及和网民的增加;消费观念和生活方式的变革;中国完整产业链与广阔市场的推动等。

(3)认识:民族独立和国家富强是物流业发展的保障;加强基础设施建设和信息化建设对物流业发展意义重大;物流业的发展改变着人们的生活方式和思想观念。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化