选择性必修1 第4课 中国历代变法和改革 课件

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第4课 中国历代变法和改革 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-14 15:57:31 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

中国历代变法

和改革

政治制度

第一单元

第四课

学习目标

1.掌握改革的规律性问题。

改革:

(1)领导力量和方式:是国家、政府的行为,是统治者主动实行的一种自上而下的和平的方式。

(2)改革的根本原因:旧的生产关系阻碍了生产力发展。

(3)改革的根本目的:维护自己的统治、解放和发展生产力。

人类社会演进的重要方式:革命、改革 、战争。

目录

一

二

三

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

一

中国古代的重要变法和改革

一、春秋战国时期

东周

春秋(公元前770年—公元前476年)

战国(公元前475年—公元前221年)

时代特征:春秋战国时期是中国历史上大动荡、大变革的重要时期,社会经济、政治、军事、文化等方面都发生了根本性的变化:

(1)经济上:随着铁农具和牛耕的使用和推广,促进生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制确立,奴隶制经济逐渐被封建经济取代。

(2)政治上:宗法分封制瓦解;旧贵族分化没落,出现自耕农等新阶层;社会发展要求逐步废除奴隶主贵族政治制度,建立和强化封建专制制度;各诸侯国纷纷变法改革,希望实现富国强兵,出现改革变法的潮流。

(3)文化上:私人讲学风气兴起,打破学在官府;出现百家争鸣局面;法家思想成为各国变法的思想理论武器。

学习目标

1.阅读教材P22页第一段,结合纲要上所学,概括春秋战国时期各诸侯国变法的时代背景。

学习目标

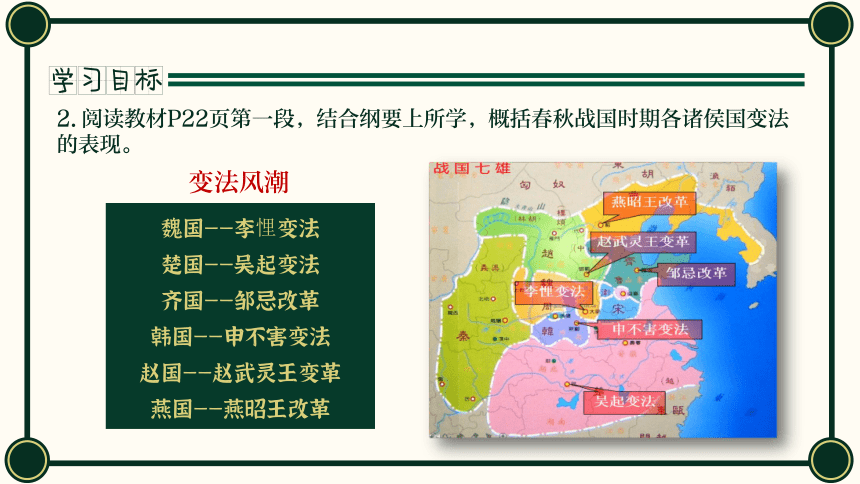

2.阅读教材P22页第一段,结合纲要上所学,概括春秋战国时期各诸侯国变法的表现。

魏国——李悝变法

楚国——吴起变法

齐国——邹忌改革

韩国——申不害变法

赵国——赵武灵王变革

燕国——燕昭王改革

变法风潮

学习目标

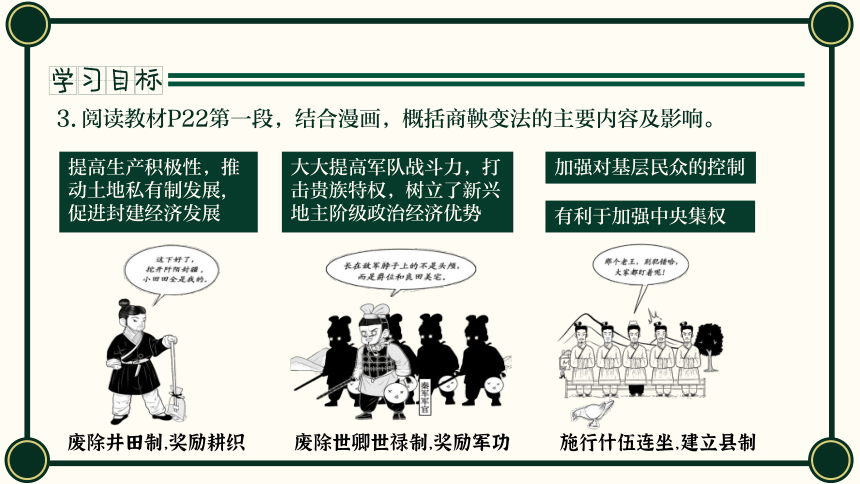

3.阅读教材P22第一段,结合漫画,概括商鞅变法的主要内容及影响。

废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

废除井田制,奖励耕织

提高生产积极性,推动土地私有制发展,促进封建经济发展

加强对基层民众的控制

有利于加强中央集权

大大提高军队战斗力,打击贵族特权,树立了新兴地主阶级政治经济优势

思考:阅读材料,商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

材料一:秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。

材料二:孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

商鞅变法推动了生产力的发展,顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

判断改革成功与否的标准:一是改革是否达到了预期目标。二是改革是否被中断。即改革达到了预期目标,有利于国家发展和社会进步,同时不管改革者处境怎样,改革都能继续下去的改革才是成功的改革。

学习目标

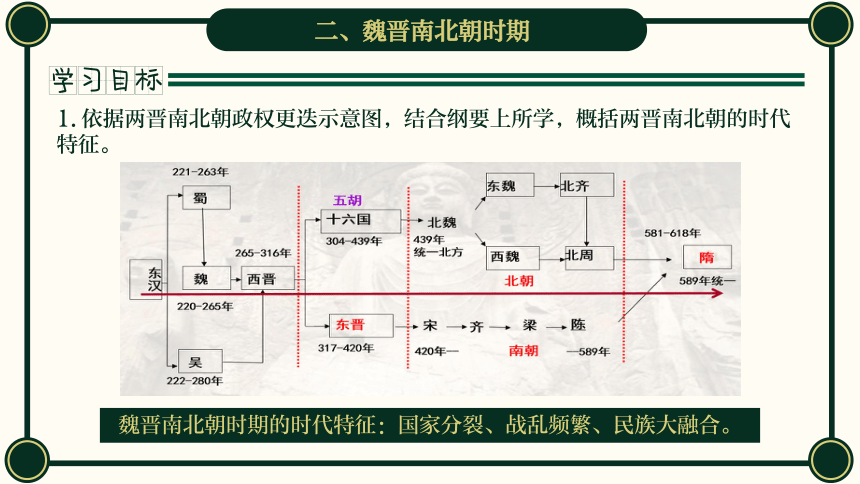

1.依据两晋南北朝政权更迭示意图,结合纲要上所学,概括两晋南北朝的时代特征。

二、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期的时代特征:国家分裂、战乱频繁、民族大融合。

学习目标

2.阅读教材P22页最后一段,结合纲要上所学,概括北魏孝文帝改革的背景。

前提:北魏崛起并统一黄河流域

有利条件:统治阶级汉化改革的奠基

必要性:面临严重的统治危机

改革的推动力:

①冯太后积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;

②孝文帝对汉文化产生兴趣,要借鉴封建统治经验改变鲜卑落后统治方式。

学习目标

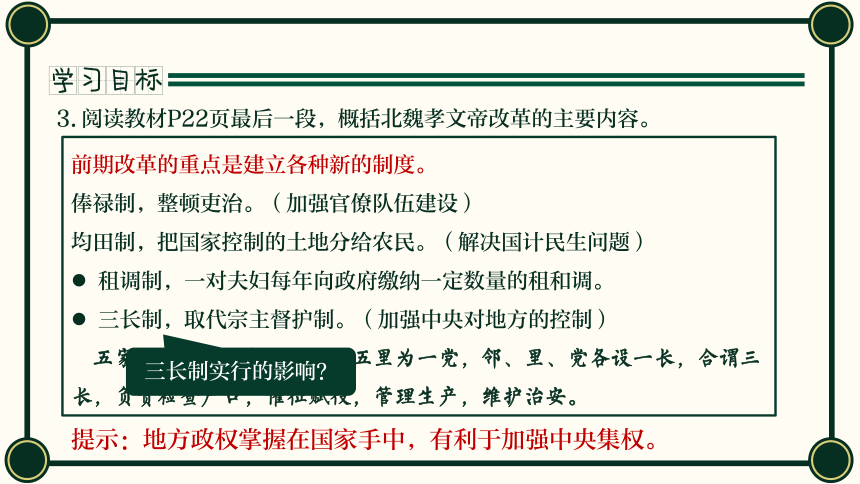

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

前期改革的重点是建立各种新的制度。

俸禄制,整顿吏治。(加强官僚队伍建设)

均田制,把国家控制的土地分给农民。(解决国计民生问题)

租调制,一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租和调。

三长制,取代宗主督护制。(加强中央对地方的控制)

五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长,合谓三长,负责检查户口,催征赋役,管理生产,维护治安。

三长制实行的影响?

提示:地方政权掌握在国家手中,有利于加强中央集权。

学习目标

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳;

孝文帝迁都洛阳的原因?

迁都洛阳的原因

政治 为加强对中原地区的统治,平城已不适应社会发展的需要,且保守势力强大,民族隔阂较深,改革遇到阻力。

经济 平城经济落后,无水路漕运,粮食供给困难

军事 与北边柔然相毗邻,很不安全

地理 地处塞上,不利于“经略南方”

文化 洛阳本为中原的政治经济文化中心

学习目标

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳;

移风易俗:易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻。

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

思考:依据材料概括孝文帝改革的影响。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已,乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列。青槐荫陌,绿树垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。

——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距;加速了北魏政权封建化的进程。推进了各民族之间的交流融合,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

学习目标

1.阅读教材P23页第二段,结合地图和纲要上所学,概括北宋范仲淹改革和王安石变法的背景。

三、北宋时期

外难御辽夏虎狼之师 内不支朝廷财政之需

1、三冗两积局面形成:冗官、冗兵、冗费,积贫、积弱局面。

2、社会矛盾的日益激化

(1)政治腐败(统治阶级内部矛盾)、

(2)农民起义不断(阶级矛盾)

(3)北部边境经常受到游牧民族的袭扰(民族间矛盾)

学习目标

2.阅读教材P23页第二段,结合庆历新政的特点、结果以及出现这种结果的主要原因。

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

特点:改革内容片面;以吏治为中心

结果:失败

失败的主要原因:触动大地主大官僚的利益

学习目标

3.阅读教材P23页第二段,结合纲要上所学,概括王安石变法的主要内容。

改革科举制度、整顿太学等

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

富

国

之

法

强

兵

之

法

取

士

之

法

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

措施 内容 目的 作用 局限性

青苗法 政府低息贷款 改变积贫局面,调整国家、地主与农民的关系,发展生产

农田水利法 兴修水利开垦荒地

募役法 以钱代役

市易法 设市易务,收滞销货,短缺卖出,稳定市场

方田均税法 丈量土地,按土地多少肥瘠收税

均输法 徙贵就贱,用近及远

对农民:减轻农民负担,免受高利贷盘剥

对政府:增加政府财政收入

对地主官僚:打击大地主大官僚

对农民:促进荒地开垦,促进农业发展

对国家:增加政府财政收入

对地主官僚:打击大地主大官僚

对农民:纳钱免役,保证农业生产时间

对政府:增加财政收入

对官僚地主:打击大地主大官僚

对大商人:限制大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流

对政府:增加政府的财政收入

对豪强地主:防止豪强地主隐漏田税

对政府:增加政府的田赋收入

对豪强地主:防止豪强地主隐漏田税

对政府:增加政府的田赋收入

抑制兼并

保障农业生产

增加政府收入

强制借贷

利息偏高

农民负担依然沉重

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

措施 内容 目的 作用

保甲法 农户十家一保,闲时练兵,战时入军

保马法 兴修水利开垦荒地

将兵法 以钱代役

军器监法 设市易务,收滞销货,短缺卖出,稳定市场

维护了社会治安,确保了兵源和提高战斗力

马匹质量和数量提高,提高战斗力

政府节省了大量养马费用,加强了军队战斗力

提高武器质量和产量

改变积弱的局面

巩固封建统治秩序

整顿加强军队

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。

(1)根据材料一,分析王安石变法失败的原因?

(2)材料二是从哪一角度对王安石变法进行评价的?

材料一:(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

材料二:变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是产生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

(1)损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。

(2)从生产力的角度和对历史贡献的角度进行评价。

学习目标

1.依据材料,分析张居正改革的背景。

四、明朝

材料一:官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾,人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《张居正评语》

材料二:社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评语》

学习目标

1.依据材料,分析张居正改革的背景。

四、明朝

吏治腐败,政治危机;土地兼并,经济危机;边患严重,边境危机

嘉靖帝在位45年就被掠夺达30多次

嘉靖二十九年“庚戌之变”

葡萄牙殖民者占领澳门后绘制

材料三:

学习目标

2.阅读教材P23,概括张居正改革的主要措施,并分析其影响。

内容:整顿吏治,加强官吏考核,裁减开支,清丈土地,改革税制。

影响:财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

二

中国近代的

改革探索

政治

经济

阶级

思想

学习目标

1.阅读教材23页最后一段,结合纲要上所学,概括戊戌变法的背景。

一、戊戌变法

民族资本主义初步发展

民族资产阶级力量壮大

维新思想的兴起与发展

①《马关条约》签订后,民族危机进一步加深

②清政府统治出现危机:财政危机、阶级矛盾、社会矛盾激化

政治 允许官民上书言事;改订律例;裁撤冗员;澄清吏治

经济 中央设立矿务铁路总局和农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会、农会等民间团体;改革财政,编制国家预算决算;取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计

文化教育 开办京师大学堂,各地设立中小学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许设立报馆、学会;奖励科学著作和发明;改革科举制度,废除八股

军事 精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军;裁汰旧军

学习目标

2.阅读戊戌变法的主要内容,依据内容分析影响。

学习目标

2.阅读戊戌变法的主要内容,依据内容分析影响。

影响

一定程度上冲击了封建制度;对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒;

触犯了封建守旧势力的利益,遭到他们激烈反对,慈禧发动政变,废除大部分变法措施。

根据材料说明戊戌变法失败的原因有哪些?并从中得出什么样的认识?

材料一:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二:百日维新的新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。

——王先明《中国近代史》

材料三:戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

根据材料说明戊戌变法失败的原因有哪些?并从中得出什么样的认识?

(1)根本原因:资产阶级维新派力量弱小和封建顽固势力强大,力量对比悬殊。

(2)脱离群众,没有广泛的群众基础。

(3)依靠有名无实的光绪皇帝。

(4)对极少数帝党官僚和帝国主义抱有幻想。

(5)国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国。

戊戌变法的失败,证明产阶级的改良道路在半殖民地半封建的中国是行不通的。

学习目标

二、清末新政

概

念

解

析

清末新政:(又称庚子新政、庚子后新政),香港称晚清改革,日本称光绪新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。1901年,进行改革,改革内容大体与戊戌变法雷同。

学习目标

1.阅读教材P24最后一段,梳理清末新政的背景、措施及影响。

背景 统治危机日益严重

内容 改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

影响 客观上促进了中国民族资本主义的发展,但并没有使清政府摆脱内外困境

【知识补充】预备立宪

清政府在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施。主要涉及三个方面的内容,一是行政改革,包括司法改革、教育改革,其核心是官制改革;二是设立议会;三是实行地方自治。

清政府于1908年8月宣布预备立宪以9年为限,同时颁布《钦定宪法大纲》23条,其中关于“君上大权”的14条,规定皇帝有权颁行法律、黜陟百司、设官制禄、宣战议和、解散议院、统帅海陆军、总揽司法权等。

1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁。

清末钦定宪法大纲最突出的特点就是皇帝专权,人民无权,以维护封建专制主义为根本目的,它一方面激起了人民的激愤,同时也让立宪派大失所望。

三

新中国成立以来的重要改革

过渡时期

社会主义探索时期

社会主义建设新时期

学习目标

阅读教材P25—P27,梳理新中国成立以来的重要改革。

中共八大召开,努力探索适合中国国情的社会主义道路,有失误也取得一些重大成就

1978年十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策;

随着党的十八大、十九大等一系列会议的展开,中国特色社会主义进入了新时代,继续全面深化改革,坚持和完善社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化

土地改革和各项民主改革,完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻最伟大的社会变革

问题思考:本节课所学的改革,封建化的改革、资产阶级性质的改革、社会主义性质的改革分别有哪些?

封建化改革:

(1)确立封建制度的改革:商鞅变法、北魏孝文帝改革

(2)挽救统治危机、封建制度的自我完善:范仲淹庆历新政、王安石变法

资本阶级性质的改革:戊戌变法

社会主义性质的改革:

(1)确立社会主义制度:三大改造

(2)社会主义制度的自我完善:新时期的改革

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

问题思考: 通过本结果所学,总结改革成败的原因。

①改革是推动社会发展的重要动力之一,是革除弊政、促进国家富强的重要手段。

②改革是多样的,但任何改革都不是一帆风顺的,都具有艰难性和曲折性。

③改革者要具备坚决斗争与流血牺牲的精神,要有远见卓识和坚定的政治魄力。要坚信新事物一定能够战胜旧事物。

④改革的措施必须行之有效,改革过程中要用人得当。

⑤改革没有固定的模式,必须具体问题具体分析,走有自己特色的改革之路。

问题思考:从改革成败中得到的规律性认识或启示。

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

春秋战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义建设新时期

明朝张居正改革

社会主义探索时期

课堂小结

中国历代变法

和改革

政治制度

第一单元

第四课

学习目标

1.掌握改革的规律性问题。

改革:

(1)领导力量和方式:是国家、政府的行为,是统治者主动实行的一种自上而下的和平的方式。

(2)改革的根本原因:旧的生产关系阻碍了生产力发展。

(3)改革的根本目的:维护自己的统治、解放和发展生产力。

人类社会演进的重要方式:革命、改革 、战争。

目录

一

二

三

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

一

中国古代的重要变法和改革

一、春秋战国时期

东周

春秋(公元前770年—公元前476年)

战国(公元前475年—公元前221年)

时代特征:春秋战国时期是中国历史上大动荡、大变革的重要时期,社会经济、政治、军事、文化等方面都发生了根本性的变化:

(1)经济上:随着铁农具和牛耕的使用和推广,促进生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制确立,奴隶制经济逐渐被封建经济取代。

(2)政治上:宗法分封制瓦解;旧贵族分化没落,出现自耕农等新阶层;社会发展要求逐步废除奴隶主贵族政治制度,建立和强化封建专制制度;各诸侯国纷纷变法改革,希望实现富国强兵,出现改革变法的潮流。

(3)文化上:私人讲学风气兴起,打破学在官府;出现百家争鸣局面;法家思想成为各国变法的思想理论武器。

学习目标

1.阅读教材P22页第一段,结合纲要上所学,概括春秋战国时期各诸侯国变法的时代背景。

学习目标

2.阅读教材P22页第一段,结合纲要上所学,概括春秋战国时期各诸侯国变法的表现。

魏国——李悝变法

楚国——吴起变法

齐国——邹忌改革

韩国——申不害变法

赵国——赵武灵王变革

燕国——燕昭王改革

变法风潮

学习目标

3.阅读教材P22第一段,结合漫画,概括商鞅变法的主要内容及影响。

废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

废除井田制,奖励耕织

提高生产积极性,推动土地私有制发展,促进封建经济发展

加强对基层民众的控制

有利于加强中央集权

大大提高军队战斗力,打击贵族特权,树立了新兴地主阶级政治经济优势

思考:阅读材料,商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

材料一:秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。

材料二:孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

商鞅变法推动了生产力的发展,顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

判断改革成功与否的标准:一是改革是否达到了预期目标。二是改革是否被中断。即改革达到了预期目标,有利于国家发展和社会进步,同时不管改革者处境怎样,改革都能继续下去的改革才是成功的改革。

学习目标

1.依据两晋南北朝政权更迭示意图,结合纲要上所学,概括两晋南北朝的时代特征。

二、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期的时代特征:国家分裂、战乱频繁、民族大融合。

学习目标

2.阅读教材P22页最后一段,结合纲要上所学,概括北魏孝文帝改革的背景。

前提:北魏崛起并统一黄河流域

有利条件:统治阶级汉化改革的奠基

必要性:面临严重的统治危机

改革的推动力:

①冯太后积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;

②孝文帝对汉文化产生兴趣,要借鉴封建统治经验改变鲜卑落后统治方式。

学习目标

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

前期改革的重点是建立各种新的制度。

俸禄制,整顿吏治。(加强官僚队伍建设)

均田制,把国家控制的土地分给农民。(解决国计民生问题)

租调制,一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租和调。

三长制,取代宗主督护制。(加强中央对地方的控制)

五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长,合谓三长,负责检查户口,催征赋役,管理生产,维护治安。

三长制实行的影响?

提示:地方政权掌握在国家手中,有利于加强中央集权。

学习目标

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳;

孝文帝迁都洛阳的原因?

迁都洛阳的原因

政治 为加强对中原地区的统治,平城已不适应社会发展的需要,且保守势力强大,民族隔阂较深,改革遇到阻力。

经济 平城经济落后,无水路漕运,粮食供给困难

军事 与北边柔然相毗邻,很不安全

地理 地处塞上,不利于“经略南方”

文化 洛阳本为中原的政治经济文化中心

学习目标

3.阅读教材P22页最后一段,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳;

移风易俗:易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻。

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

思考:依据材料概括孝文帝改革的影响。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已,乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列。青槐荫陌,绿树垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。

——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距;加速了北魏政权封建化的进程。推进了各民族之间的交流融合,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

学习目标

1.阅读教材P23页第二段,结合地图和纲要上所学,概括北宋范仲淹改革和王安石变法的背景。

三、北宋时期

外难御辽夏虎狼之师 内不支朝廷财政之需

1、三冗两积局面形成:冗官、冗兵、冗费,积贫、积弱局面。

2、社会矛盾的日益激化

(1)政治腐败(统治阶级内部矛盾)、

(2)农民起义不断(阶级矛盾)

(3)北部边境经常受到游牧民族的袭扰(民族间矛盾)

学习目标

2.阅读教材P23页第二段,结合庆历新政的特点、结果以及出现这种结果的主要原因。

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

特点:改革内容片面;以吏治为中心

结果:失败

失败的主要原因:触动大地主大官僚的利益

学习目标

3.阅读教材P23页第二段,结合纲要上所学,概括王安石变法的主要内容。

改革科举制度、整顿太学等

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

富

国

之

法

强

兵

之

法

取

士

之

法

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

措施 内容 目的 作用 局限性

青苗法 政府低息贷款 改变积贫局面,调整国家、地主与农民的关系,发展生产

农田水利法 兴修水利开垦荒地

募役法 以钱代役

市易法 设市易务,收滞销货,短缺卖出,稳定市场

方田均税法 丈量土地,按土地多少肥瘠收税

均输法 徙贵就贱,用近及远

对农民:减轻农民负担,免受高利贷盘剥

对政府:增加政府财政收入

对地主官僚:打击大地主大官僚

对农民:促进荒地开垦,促进农业发展

对国家:增加政府财政收入

对地主官僚:打击大地主大官僚

对农民:纳钱免役,保证农业生产时间

对政府:增加财政收入

对官僚地主:打击大地主大官僚

对大商人:限制大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流

对政府:增加政府的财政收入

对豪强地主:防止豪强地主隐漏田税

对政府:增加政府的田赋收入

对豪强地主:防止豪强地主隐漏田税

对政府:增加政府的田赋收入

抑制兼并

保障农业生产

增加政府收入

强制借贷

利息偏高

农民负担依然沉重

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

措施 内容 目的 作用

保甲法 农户十家一保,闲时练兵,战时入军

保马法 兴修水利开垦荒地

将兵法 以钱代役

军器监法 设市易务,收滞销货,短缺卖出,稳定市场

维护了社会治安,确保了兵源和提高战斗力

马匹质量和数量提高,提高战斗力

政府节省了大量养马费用,加强了军队战斗力

提高武器质量和产量

改变积弱的局面

巩固封建统治秩序

整顿加强军队

学习目标

4.依据王安石变法的主要措施,逐条分析产生的作用,并概括改革的影响。

改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。

(1)根据材料一,分析王安石变法失败的原因?

(2)材料二是从哪一角度对王安石变法进行评价的?

材料一:(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

材料二:变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是产生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

(1)损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。

(2)从生产力的角度和对历史贡献的角度进行评价。

学习目标

1.依据材料,分析张居正改革的背景。

四、明朝

材料一:官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾,人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《张居正评语》

材料二:社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评语》

学习目标

1.依据材料,分析张居正改革的背景。

四、明朝

吏治腐败,政治危机;土地兼并,经济危机;边患严重,边境危机

嘉靖帝在位45年就被掠夺达30多次

嘉靖二十九年“庚戌之变”

葡萄牙殖民者占领澳门后绘制

材料三:

学习目标

2.阅读教材P23,概括张居正改革的主要措施,并分析其影响。

内容:整顿吏治,加强官吏考核,裁减开支,清丈土地,改革税制。

影响:财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

二

中国近代的

改革探索

政治

经济

阶级

思想

学习目标

1.阅读教材23页最后一段,结合纲要上所学,概括戊戌变法的背景。

一、戊戌变法

民族资本主义初步发展

民族资产阶级力量壮大

维新思想的兴起与发展

①《马关条约》签订后,民族危机进一步加深

②清政府统治出现危机:财政危机、阶级矛盾、社会矛盾激化

政治 允许官民上书言事;改订律例;裁撤冗员;澄清吏治

经济 中央设立矿务铁路总局和农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会、农会等民间团体;改革财政,编制国家预算决算;取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计

文化教育 开办京师大学堂,各地设立中小学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许设立报馆、学会;奖励科学著作和发明;改革科举制度,废除八股

军事 精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军;裁汰旧军

学习目标

2.阅读戊戌变法的主要内容,依据内容分析影响。

学习目标

2.阅读戊戌变法的主要内容,依据内容分析影响。

影响

一定程度上冲击了封建制度;对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒;

触犯了封建守旧势力的利益,遭到他们激烈反对,慈禧发动政变,废除大部分变法措施。

根据材料说明戊戌变法失败的原因有哪些?并从中得出什么样的认识?

材料一:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二:百日维新的新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。

——王先明《中国近代史》

材料三:戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

根据材料说明戊戌变法失败的原因有哪些?并从中得出什么样的认识?

(1)根本原因:资产阶级维新派力量弱小和封建顽固势力强大,力量对比悬殊。

(2)脱离群众,没有广泛的群众基础。

(3)依靠有名无实的光绪皇帝。

(4)对极少数帝党官僚和帝国主义抱有幻想。

(5)国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国。

戊戌变法的失败,证明产阶级的改良道路在半殖民地半封建的中国是行不通的。

学习目标

二、清末新政

概

念

解

析

清末新政:(又称庚子新政、庚子后新政),香港称晚清改革,日本称光绪新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。1901年,进行改革,改革内容大体与戊戌变法雷同。

学习目标

1.阅读教材P24最后一段,梳理清末新政的背景、措施及影响。

背景 统治危机日益严重

内容 改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

影响 客观上促进了中国民族资本主义的发展,但并没有使清政府摆脱内外困境

【知识补充】预备立宪

清政府在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施。主要涉及三个方面的内容,一是行政改革,包括司法改革、教育改革,其核心是官制改革;二是设立议会;三是实行地方自治。

清政府于1908年8月宣布预备立宪以9年为限,同时颁布《钦定宪法大纲》23条,其中关于“君上大权”的14条,规定皇帝有权颁行法律、黜陟百司、设官制禄、宣战议和、解散议院、统帅海陆军、总揽司法权等。

1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁。

清末钦定宪法大纲最突出的特点就是皇帝专权,人民无权,以维护封建专制主义为根本目的,它一方面激起了人民的激愤,同时也让立宪派大失所望。

三

新中国成立以来的重要改革

过渡时期

社会主义探索时期

社会主义建设新时期

学习目标

阅读教材P25—P27,梳理新中国成立以来的重要改革。

中共八大召开,努力探索适合中国国情的社会主义道路,有失误也取得一些重大成就

1978年十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策;

随着党的十八大、十九大等一系列会议的展开,中国特色社会主义进入了新时代,继续全面深化改革,坚持和完善社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化

土地改革和各项民主改革,完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻最伟大的社会变革

问题思考:本节课所学的改革,封建化的改革、资产阶级性质的改革、社会主义性质的改革分别有哪些?

封建化改革:

(1)确立封建制度的改革:商鞅变法、北魏孝文帝改革

(2)挽救统治危机、封建制度的自我完善:范仲淹庆历新政、王安石变法

资本阶级性质的改革:戊戌变法

社会主义性质的改革:

(1)确立社会主义制度:三大改造

(2)社会主义制度的自我完善:新时期的改革

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

问题思考: 通过本结果所学,总结改革成败的原因。

①改革是推动社会发展的重要动力之一,是革除弊政、促进国家富强的重要手段。

②改革是多样的,但任何改革都不是一帆风顺的,都具有艰难性和曲折性。

③改革者要具备坚决斗争与流血牺牲的精神,要有远见卓识和坚定的政治魄力。要坚信新事物一定能够战胜旧事物。

④改革的措施必须行之有效,改革过程中要用人得当。

⑤改革没有固定的模式,必须具体问题具体分析,走有自己特色的改革之路。

问题思考:从改革成败中得到的规律性认识或启示。

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

春秋战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义建设新时期

明朝张居正改革

社会主义探索时期

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理