第13课《罗斯福新政》【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第13课《罗斯福新政》【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 15:19:23 | ||

图片预览

文档简介

第13课《罗斯福新政》教学设计

教学目标 设计 1.总体目标:知道经济大危机,了解罗斯福“新政”,理解国家干预政策对西方经济发展的影响 2.知道1929—1933年经济大危机,了解罗斯福新政,通理解国家干预政策对资本主义世界经济发展的影响。(素养目标:唯物史观、史料实证) 3.通过罗斯福新政的文献材料、图片等资料,提高历史的阅读能力和分析能力。逐步提高对历史的理解能力,初步学会分析和解决历史问题。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证) 4.从1929—1933年经济大危机波及到整个资本主义世界,联系当前的新冠肺炎疫情,认识到面对全球性的危机,只有合作才能共赢,培养人类命运共同体意识。从身残志坚的罗斯福总统对美国发展做出伟大贡献的经历中吸取精神力量,力争做一个有益于社会、推动社会进步的人,涵养家国情怀素养。(素养目标:家国情怀)

学情分析 本课授课对象为初三学生。他们已经具有一定学科基础知识和基本的历史思维能力,能够掌握基本的历史学习方法。但现阶段普遍缺乏提取隐性信息的能力和对历史问题的理性思考能力

重点难点设计 教学重点 依据课程标准和教材内容,罗斯福新政干预国家经济的措施是本课重点 教学难点 根据学生的心理特点与认知水平,本节课的难点是经济大危机的原因和影响、罗斯福新政的原因和影响

教学策略 设计 选择教法,设计学法 秉承着教学相长的理念,教法学法设计如下; 1.教法:讲授法、微视频演示、史料分析法法 2.学法:自主学习、合作探究

选择教学媒体 录播教室 感触电脑

教学过程设计

教学内容 学生活动 设计 意图

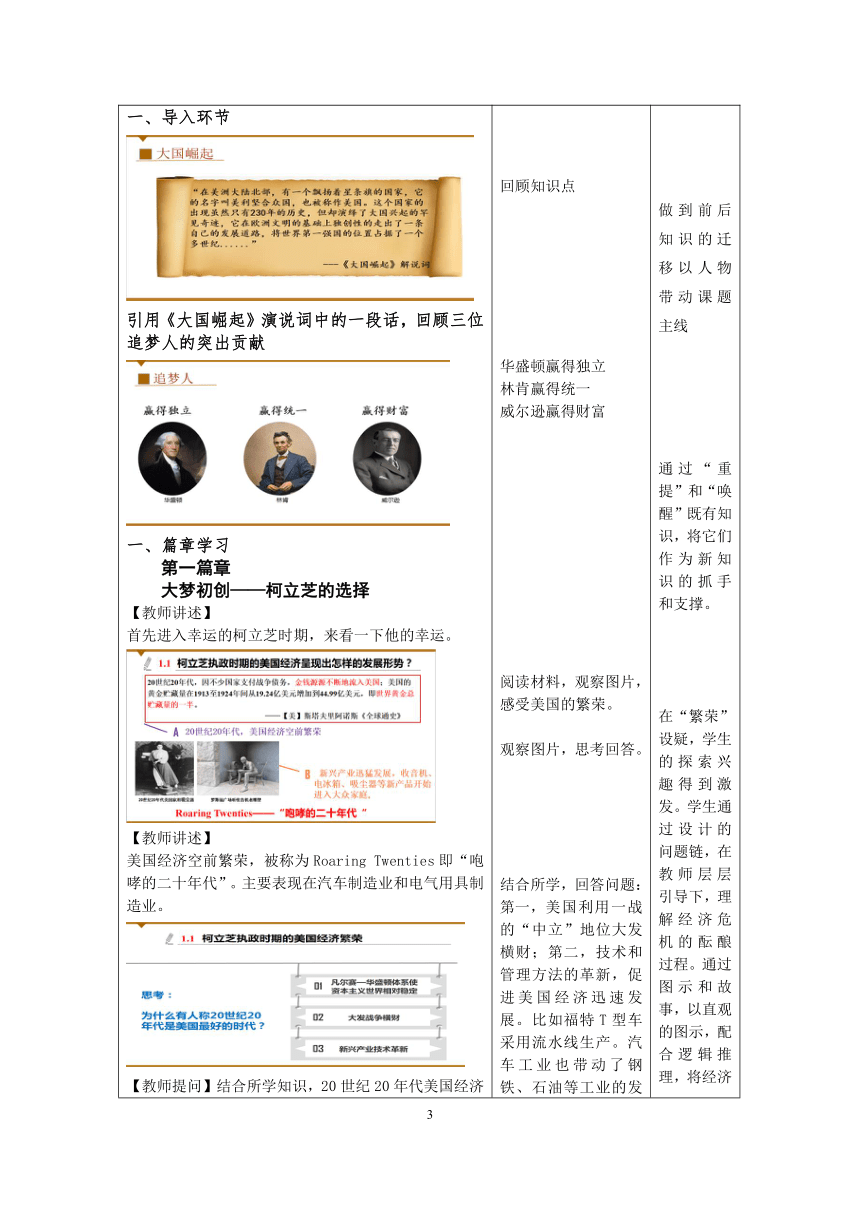

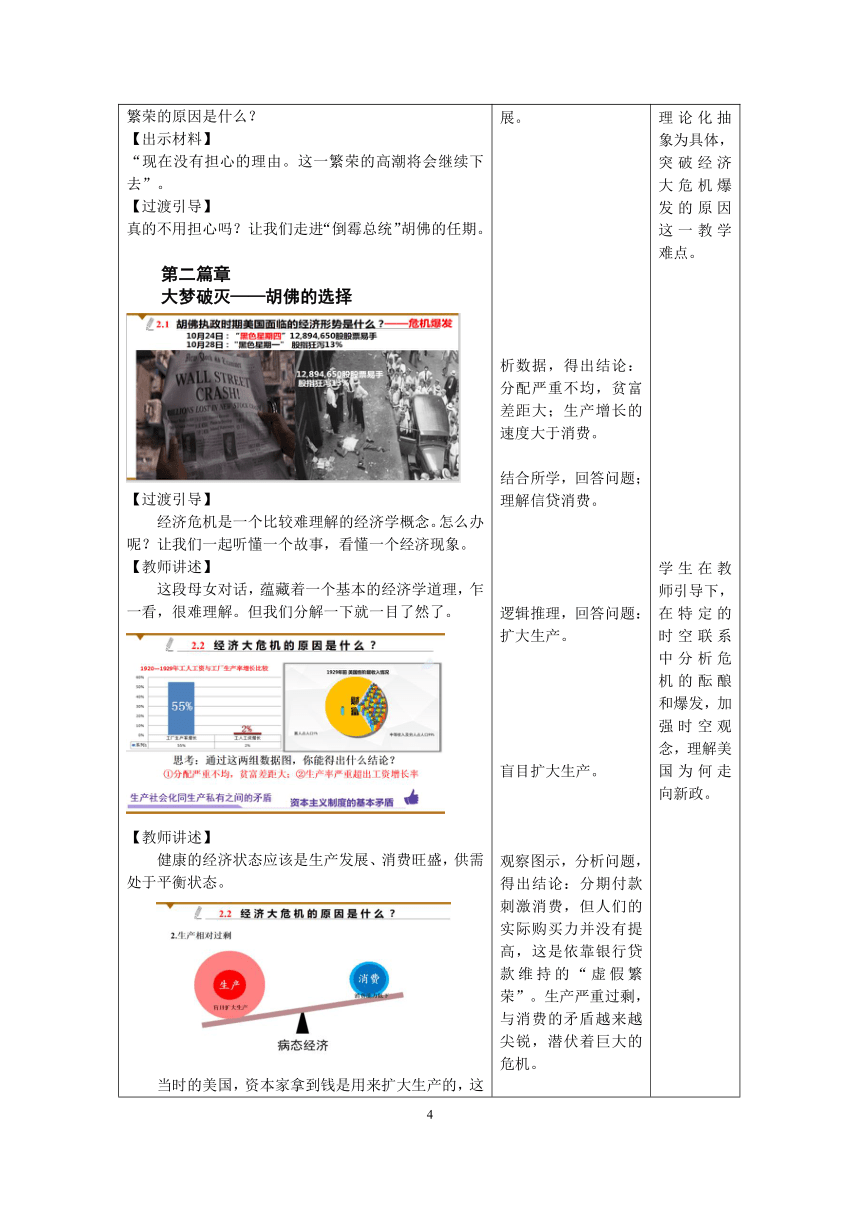

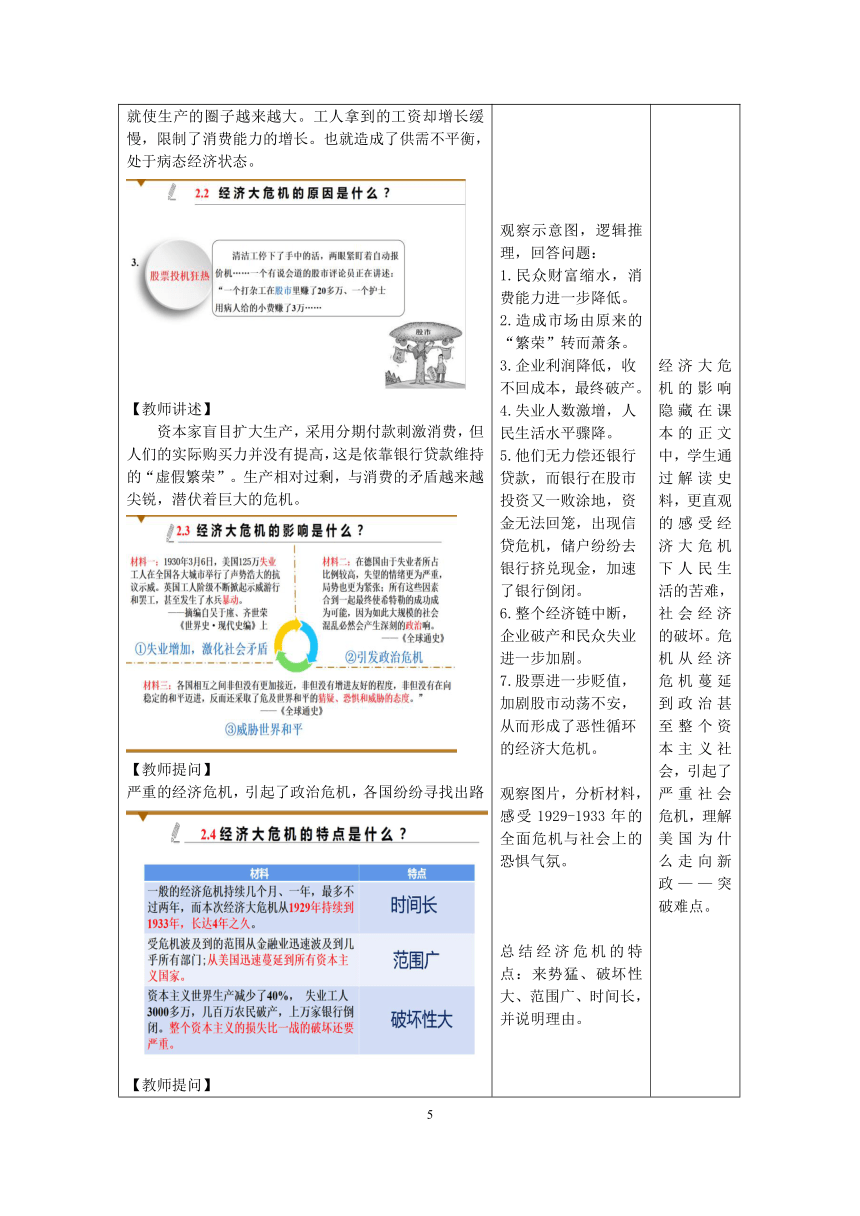

一、导入环节 引用《大国崛起》演说词中的一段话,回顾三位追梦人的突出贡献 篇章学习 第一篇章 大梦初创——柯立芝的选择 【教师讲述】 首先进入幸运的柯立芝时期,来看一下他的幸运。 【教师讲述】 美国经济空前繁荣,被称为Roaring Twenties即“咆哮的二十年代”。主要表现在汽车制造业和电气用具制造业。 【教师提问】结合所学知识,20世纪20年代美国经济繁荣的原因是什么? 【出示材料】 “现在没有担心的理由。这一繁荣的高潮将会继续下去”。 【过渡引导】 真的不用担心吗?让我们走进“倒霉总统”胡佛的任期。 第二篇章 大梦破灭——胡佛的选择 【过渡引导】 经济危机是一个比较难理解的经济学概念。怎么办呢?让我们一起听懂一个故事,看懂一个经济现象。 【教师讲述】 这段母女对话,蕴藏着一个基本的经济学道理,乍一看,很难理解。但我们分解一下就一目了然了。 【教师讲述】 健康的经济状态应该是生产发展、消费旺盛,供需处于平衡状态。 当时的美国,资本家拿到钱是用来扩大生产的,这就使生产的圈子越来越大。工人拿到的工资却增长缓慢,限制了消费能力的增长。也就造成了供需不平衡,处于病态经济状态。 【教师讲述】 资本家盲目扩大生产,采用分期付款刺激消费,但人们的实际购买力并没有提高,这是依靠银行贷款维持的“虚假繁荣”。生产相对过剩,与消费的矛盾越来越尖锐,潜伏着巨大的危机。 【教师提问】 严重的经济危机,引起了政治危机,各国纷纷寻找出路 【教师提问】 绝望像阴云一样笼罩了整个美国。当时,美国和世界各大媒体都不得不用这两个字来形容30年代初的形势,那就是“恐惧”。 【过渡语句】 人们开始质疑这种所谓的优越制度。没有对比就没有伤害,苏联已建成工业强国,德日为转嫁危机,走上了法西斯道路,此时的美国处理国运的拐点,拿什么来拯救美国呢? 【出示图片】 我们来看下胡佛的选择------自由放任,这样做的后果是什么-----矛盾更加尖锐 【教师设问】。在这场危机面前,美国当时的总统胡佛是怎么做的?他的措施能解决问题吗? 第三篇章 大梦重塑——罗斯福的选择 【过渡语句】 在总统竞选中,胡佛积极谋求连任,但他继续坚持自由放任政策,不得民心,最终人们选择了承诺施行新政的罗斯福,一个新的总统诞生了。 【教师讲述】 为了更好的促使新政的实施,罗斯福多次进行了炉边谈话。 那么他的第一次炉边谈话就是针对金融问题展开的,他强调团结才能战胜恐惧。 【过渡语句】 金融体系的正常运作,为工农业生产的恢复提供了前提保证。在此基础上,新政三大方案出台,国家开始全面干预经济。 【教师讲述】 政府实行“以工代赈”,兴办公共工程,增加就业。到二战前,罗斯福政府支出180亿美元,修筑机场、桥梁、公共建筑、公路等的,当时全美国工赈机关总计雇佣人员占全国劳动力的一半。当时的宣传画,用工作报答美国。 【教师提问】 假如你是企业主、工人、农民,请谈谈你在罗斯福新政前后生活的变化。 【过渡语句】 新政在短期内,缓解了经济危机,但是还有一种声音说,新政作为权宜之计,经不起考验。 【过渡语句】 回眸大国逐梦,在国家发展的不同时期,不同的总统做出了不同的选择,从个人梦到总统梦再升华到美国梦,逐梦的道路充满了艰辛 【教师陈述】 正是有了一个又一个,一批又一批的追梦人,大国才能崛起。新冠疫情蔓延全球,美国民众把特朗普同胡佛相媲美。疫情下的美国,该何去何从? 【教师陈述】 当时代的一粒灰,落在个人身上便是一座山。中国梦是每个中国人的梦想,请结合本节课你从罗斯福身上所学习到的优秀品质,谈谈在疫情当下,作为中学生应该怎样去践行责任与担当。 回顾知识点 华盛顿赢得独立 林肯赢得统一 威尔逊赢得财富 阅读材料,观察图片,感受美国的繁荣。 观察图片,思考回答。 结合所学,回答问题: 美国利用一战的“中立”地位大发横财;第二,技术和管理方法的革新,促进美国经济迅速发展。比如福特T型车采用流水线生产。汽车工业也带动了钢铁、石油等工业的发展。 析数据,得出结论:分配严重不均,贫富差距大;生产增长的速度大于消费。 结合所学,回答问题;理解信贷消费。 逻辑推理,回答问题:扩大生产。 盲目扩大生产。 观察图示,分析问题,得出结论:分期付款刺激消费,但人们的实际购买力并没有提高,这是依靠银行贷款维持的“虚假繁荣”。生产严重过剩,与消费的矛盾越来越尖锐,潜伏着巨大的危机。 观察示意图,逻辑推理,回答问题: 1.民众财富缩水,消费能力进一步降低。 2.造成市场由原来的“繁荣”转而萧条。 3.企业利润降低,收不回成本,最终破产。 4.失业人数激增,人民生活水平骤降。 5.他们无力偿还银行贷款,而银行在股市投资又一败涂地,资金无法回笼,出现信贷危机,储户纷纷去银行挤兑现金,加速了银行倒闭。 6.整个经济链中断,企业破产和民众失业进一步加剧。 7.股票进一步贬值,加剧股市动荡不安,从而形成了恶性循环的经济大危机。 观察图片,分析材料,感受1929-1933年的全面危机与社会上的恐惧气氛。 总结经济危机的特点:来势猛、破坏性大、范围广、时间长,并说明理由。 观察图片,回答问题: 资本主义各国频繁爆发游行、示威,造成了社会动荡。 结合所学,回答问题: 五年计划开展得如火如荼,经济建设取得巨大成就; 西方的社会制度是不是失败了;感受在危机冲击下美国人民对国家制度的怀疑; 政府。 在教师引导下解读漫画的细节。 在问题引领下,从罗斯福的角度提出应对经济危机的国家干预经济的新政方案: 1.经济危机爆发的根本原因是生产和消费之间的矛盾。所以要干预生产与消费两个经济环节; 2.一方面控制盲目生产和生产过剩,另一方面是提高人们的消费能力,也就是购买力。 3. 分析材料,得出结论:立法方式。 结合所学,回答问题: 从经济活动的枢纽“银行”入手。 结合所学,回答问题: 为了拉近政府与民众的距离,让普通民众更好地了解国家经济发展实情,避免恐慌。 小组合作探究,通过材料分析,解决问题:罗斯福新政如何应对经济危机。 以图代题 加深对知识的理解 构建思维导图 国家干预首先干预金融体系 小组个体之间互相进行 交流,分享罗斯福新政前后生活的变化 罗斯福新政的局限性 是一场资产阶级性质的改革,在维护资本主义制度的前提下,对生产关系做出的局部调整 总结本节课所学习的内容 畅谈责任与担当 做到前后知识的迁移以人物带动课题主线 通过“重提”和“唤醒”既有知识,将它们作为新知识的抓手和支撑。 在“繁荣”设疑,学生的探索兴趣得到激发。学生通过设计的问题链,在教师层层引导下,理解经济危机的酝酿过程。通过图示和故事,以直观的图示,配合逻辑推理,将经济理论化抽象为具体,突破经济大危机爆发的原因这一教学难点。 学生在教师引导下,在特定的时空联系中分析危机的酝酿和爆发,加强时空观念,理解美国为何走向新政。 经济大危机的影响隐藏在课本的正文中,学生通过解读史料,更直观的感受经济大危机下人民生活的苦难,社会经济的破坏。危机从经济危机蔓延到政治甚至整个资本主义社会,引起了严重社会危机,理解美国为什么走向新政——突破难点。 通过图片和文字材料,引导学生分析胡佛总统面对危机采用了自由放任政策,在这种政策下美国的经济危机更加严重,美国此时正面临道路的抉择,理解美国人民为什么会放弃胡佛选择罗斯福。 学生在教师引导下,通过分析新政的措施,解决历史问题:罗斯福新政如何应对经济危机。从干预生产与消费两个角度,体会罗斯福新政全面干预经济的模式创新,突出本课重点。探究活动的设计:1.探究活动基于史料研习设计,形式上,有文字、图片、表格,史料类型多样,符合学生认知;内容上,大量采用一手史料,如《全国工业复兴法》《农业调整法》《社会保险法》译文原文。2.明确了研究历史问题的方法步骤,让学生的探究有抓手。 探究活动的实施:1.学生通过分析史料,提取信息;政府干预的是生产还是消费;2.学生用实证方式,探讨“政府干预经济的措施,干预过程中遇到的问题,以及解决方案”这些问题;3.学生依据史料,说明对新政的看法,提出历史认识,解决问题,并逐步形成历史研究的实证精神。 以直观的图示,配合逻辑推理,强化学生对罗斯福新政措施的理解。从干预生产与消费两个角度,体会罗斯福新政全面干预经济的模式创新,突出本课重点 梳理知识体系 联系时政信息,让历史走进生活,让生活折射历史

课堂 小结 构建知识框架 梳理本节课内容点

拓展作业 【思考题】 有人说,20世纪出现了两大改革家,一个挽救了现代资本主义,一个挽救了现代社会主义。 他们是谁?有何突出成就? 进一步巩固和应用所学知识,解决问题。

教学反思 一.设计理念 转变学习方式,增强教学效果。新课程要求转变学生的学习方式,提倡自主、合作、探究的学习方式,以发挥学生的主体性、能动性和独立性。本课设计通过自学课本、创设情景、小组讨论等活动,为学生自主学习、合作学习、探究学习提供空间,使学生体验自主之乐,合作之趣,探究之悦,促进学生知识的建构与运用,能力的培养和提高,情感体验和态度、价值观的形成,增强了教学效果。运用问题教学,启发学生思维。本课按照诱思探究理论要求,教师遵循学生的认知规律,引导学生去发现问题、分析问题和解决问题,从而掌握知识,形成能力,培养品质。运用问题教学法,由浅入深,层层深入,学生掌握的知识和技能不是教师直接提供的,而是在教师的引导启发下,学生主动去发现、获得,有利于发展学生的思维能力,激发学生的创新精神。 二.不足之处 在介绍罗斯福时进行的情感升华略有不足,应先让学生思考回答,教师进行总结升华。分析罗斯福新政的措施时有一处专业错误,将农产品的生产相对过剩解释成了生产绝对过剩,应帮助同学理解生产相对过剩是对购买力而言,并不是真正的过剩,生产的产品可能还不能满足这个社会的需求,但大部分人已经买不起了,这时候会导致资本家亏损。而生产绝对过剩是指生产的产品多余社会需要,就算人们再有钱也不会买了,是真正的生产过剩。 在讲解工业复兴法时不够深入,以及讲到罗斯福新政的积极作用时,将渡过了经济危机讲解成了摆脱了经济危机。在罗斯福新政以后美国还通过了多方面的努力才摆脱此次经济危机。 三.努力方向 教师要对整个教学过程有个通盘的构建。对课堂的预见、规划与组织。教案的准备,学生的水平与实践需求,师生情感的建立、课堂上师生的对话与问题讨论、多媒体的运用等,整个教学过程有个通盘的构建。它直接反映了课堂教学的成功与否,反映了“教”与“学”的效果。

2

教学目标 设计 1.总体目标:知道经济大危机,了解罗斯福“新政”,理解国家干预政策对西方经济发展的影响 2.知道1929—1933年经济大危机,了解罗斯福新政,通理解国家干预政策对资本主义世界经济发展的影响。(素养目标:唯物史观、史料实证) 3.通过罗斯福新政的文献材料、图片等资料,提高历史的阅读能力和分析能力。逐步提高对历史的理解能力,初步学会分析和解决历史问题。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证) 4.从1929—1933年经济大危机波及到整个资本主义世界,联系当前的新冠肺炎疫情,认识到面对全球性的危机,只有合作才能共赢,培养人类命运共同体意识。从身残志坚的罗斯福总统对美国发展做出伟大贡献的经历中吸取精神力量,力争做一个有益于社会、推动社会进步的人,涵养家国情怀素养。(素养目标:家国情怀)

学情分析 本课授课对象为初三学生。他们已经具有一定学科基础知识和基本的历史思维能力,能够掌握基本的历史学习方法。但现阶段普遍缺乏提取隐性信息的能力和对历史问题的理性思考能力

重点难点设计 教学重点 依据课程标准和教材内容,罗斯福新政干预国家经济的措施是本课重点 教学难点 根据学生的心理特点与认知水平,本节课的难点是经济大危机的原因和影响、罗斯福新政的原因和影响

教学策略 设计 选择教法,设计学法 秉承着教学相长的理念,教法学法设计如下; 1.教法:讲授法、微视频演示、史料分析法法 2.学法:自主学习、合作探究

选择教学媒体 录播教室 感触电脑

教学过程设计

教学内容 学生活动 设计 意图

一、导入环节 引用《大国崛起》演说词中的一段话,回顾三位追梦人的突出贡献 篇章学习 第一篇章 大梦初创——柯立芝的选择 【教师讲述】 首先进入幸运的柯立芝时期,来看一下他的幸运。 【教师讲述】 美国经济空前繁荣,被称为Roaring Twenties即“咆哮的二十年代”。主要表现在汽车制造业和电气用具制造业。 【教师提问】结合所学知识,20世纪20年代美国经济繁荣的原因是什么? 【出示材料】 “现在没有担心的理由。这一繁荣的高潮将会继续下去”。 【过渡引导】 真的不用担心吗?让我们走进“倒霉总统”胡佛的任期。 第二篇章 大梦破灭——胡佛的选择 【过渡引导】 经济危机是一个比较难理解的经济学概念。怎么办呢?让我们一起听懂一个故事,看懂一个经济现象。 【教师讲述】 这段母女对话,蕴藏着一个基本的经济学道理,乍一看,很难理解。但我们分解一下就一目了然了。 【教师讲述】 健康的经济状态应该是生产发展、消费旺盛,供需处于平衡状态。 当时的美国,资本家拿到钱是用来扩大生产的,这就使生产的圈子越来越大。工人拿到的工资却增长缓慢,限制了消费能力的增长。也就造成了供需不平衡,处于病态经济状态。 【教师讲述】 资本家盲目扩大生产,采用分期付款刺激消费,但人们的实际购买力并没有提高,这是依靠银行贷款维持的“虚假繁荣”。生产相对过剩,与消费的矛盾越来越尖锐,潜伏着巨大的危机。 【教师提问】 严重的经济危机,引起了政治危机,各国纷纷寻找出路 【教师提问】 绝望像阴云一样笼罩了整个美国。当时,美国和世界各大媒体都不得不用这两个字来形容30年代初的形势,那就是“恐惧”。 【过渡语句】 人们开始质疑这种所谓的优越制度。没有对比就没有伤害,苏联已建成工业强国,德日为转嫁危机,走上了法西斯道路,此时的美国处理国运的拐点,拿什么来拯救美国呢? 【出示图片】 我们来看下胡佛的选择------自由放任,这样做的后果是什么-----矛盾更加尖锐 【教师设问】。在这场危机面前,美国当时的总统胡佛是怎么做的?他的措施能解决问题吗? 第三篇章 大梦重塑——罗斯福的选择 【过渡语句】 在总统竞选中,胡佛积极谋求连任,但他继续坚持自由放任政策,不得民心,最终人们选择了承诺施行新政的罗斯福,一个新的总统诞生了。 【教师讲述】 为了更好的促使新政的实施,罗斯福多次进行了炉边谈话。 那么他的第一次炉边谈话就是针对金融问题展开的,他强调团结才能战胜恐惧。 【过渡语句】 金融体系的正常运作,为工农业生产的恢复提供了前提保证。在此基础上,新政三大方案出台,国家开始全面干预经济。 【教师讲述】 政府实行“以工代赈”,兴办公共工程,增加就业。到二战前,罗斯福政府支出180亿美元,修筑机场、桥梁、公共建筑、公路等的,当时全美国工赈机关总计雇佣人员占全国劳动力的一半。当时的宣传画,用工作报答美国。 【教师提问】 假如你是企业主、工人、农民,请谈谈你在罗斯福新政前后生活的变化。 【过渡语句】 新政在短期内,缓解了经济危机,但是还有一种声音说,新政作为权宜之计,经不起考验。 【过渡语句】 回眸大国逐梦,在国家发展的不同时期,不同的总统做出了不同的选择,从个人梦到总统梦再升华到美国梦,逐梦的道路充满了艰辛 【教师陈述】 正是有了一个又一个,一批又一批的追梦人,大国才能崛起。新冠疫情蔓延全球,美国民众把特朗普同胡佛相媲美。疫情下的美国,该何去何从? 【教师陈述】 当时代的一粒灰,落在个人身上便是一座山。中国梦是每个中国人的梦想,请结合本节课你从罗斯福身上所学习到的优秀品质,谈谈在疫情当下,作为中学生应该怎样去践行责任与担当。 回顾知识点 华盛顿赢得独立 林肯赢得统一 威尔逊赢得财富 阅读材料,观察图片,感受美国的繁荣。 观察图片,思考回答。 结合所学,回答问题: 美国利用一战的“中立”地位大发横财;第二,技术和管理方法的革新,促进美国经济迅速发展。比如福特T型车采用流水线生产。汽车工业也带动了钢铁、石油等工业的发展。 析数据,得出结论:分配严重不均,贫富差距大;生产增长的速度大于消费。 结合所学,回答问题;理解信贷消费。 逻辑推理,回答问题:扩大生产。 盲目扩大生产。 观察图示,分析问题,得出结论:分期付款刺激消费,但人们的实际购买力并没有提高,这是依靠银行贷款维持的“虚假繁荣”。生产严重过剩,与消费的矛盾越来越尖锐,潜伏着巨大的危机。 观察示意图,逻辑推理,回答问题: 1.民众财富缩水,消费能力进一步降低。 2.造成市场由原来的“繁荣”转而萧条。 3.企业利润降低,收不回成本,最终破产。 4.失业人数激增,人民生活水平骤降。 5.他们无力偿还银行贷款,而银行在股市投资又一败涂地,资金无法回笼,出现信贷危机,储户纷纷去银行挤兑现金,加速了银行倒闭。 6.整个经济链中断,企业破产和民众失业进一步加剧。 7.股票进一步贬值,加剧股市动荡不安,从而形成了恶性循环的经济大危机。 观察图片,分析材料,感受1929-1933年的全面危机与社会上的恐惧气氛。 总结经济危机的特点:来势猛、破坏性大、范围广、时间长,并说明理由。 观察图片,回答问题: 资本主义各国频繁爆发游行、示威,造成了社会动荡。 结合所学,回答问题: 五年计划开展得如火如荼,经济建设取得巨大成就; 西方的社会制度是不是失败了;感受在危机冲击下美国人民对国家制度的怀疑; 政府。 在教师引导下解读漫画的细节。 在问题引领下,从罗斯福的角度提出应对经济危机的国家干预经济的新政方案: 1.经济危机爆发的根本原因是生产和消费之间的矛盾。所以要干预生产与消费两个经济环节; 2.一方面控制盲目生产和生产过剩,另一方面是提高人们的消费能力,也就是购买力。 3. 分析材料,得出结论:立法方式。 结合所学,回答问题: 从经济活动的枢纽“银行”入手。 结合所学,回答问题: 为了拉近政府与民众的距离,让普通民众更好地了解国家经济发展实情,避免恐慌。 小组合作探究,通过材料分析,解决问题:罗斯福新政如何应对经济危机。 以图代题 加深对知识的理解 构建思维导图 国家干预首先干预金融体系 小组个体之间互相进行 交流,分享罗斯福新政前后生活的变化 罗斯福新政的局限性 是一场资产阶级性质的改革,在维护资本主义制度的前提下,对生产关系做出的局部调整 总结本节课所学习的内容 畅谈责任与担当 做到前后知识的迁移以人物带动课题主线 通过“重提”和“唤醒”既有知识,将它们作为新知识的抓手和支撑。 在“繁荣”设疑,学生的探索兴趣得到激发。学生通过设计的问题链,在教师层层引导下,理解经济危机的酝酿过程。通过图示和故事,以直观的图示,配合逻辑推理,将经济理论化抽象为具体,突破经济大危机爆发的原因这一教学难点。 学生在教师引导下,在特定的时空联系中分析危机的酝酿和爆发,加强时空观念,理解美国为何走向新政。 经济大危机的影响隐藏在课本的正文中,学生通过解读史料,更直观的感受经济大危机下人民生活的苦难,社会经济的破坏。危机从经济危机蔓延到政治甚至整个资本主义社会,引起了严重社会危机,理解美国为什么走向新政——突破难点。 通过图片和文字材料,引导学生分析胡佛总统面对危机采用了自由放任政策,在这种政策下美国的经济危机更加严重,美国此时正面临道路的抉择,理解美国人民为什么会放弃胡佛选择罗斯福。 学生在教师引导下,通过分析新政的措施,解决历史问题:罗斯福新政如何应对经济危机。从干预生产与消费两个角度,体会罗斯福新政全面干预经济的模式创新,突出本课重点。探究活动的设计:1.探究活动基于史料研习设计,形式上,有文字、图片、表格,史料类型多样,符合学生认知;内容上,大量采用一手史料,如《全国工业复兴法》《农业调整法》《社会保险法》译文原文。2.明确了研究历史问题的方法步骤,让学生的探究有抓手。 探究活动的实施:1.学生通过分析史料,提取信息;政府干预的是生产还是消费;2.学生用实证方式,探讨“政府干预经济的措施,干预过程中遇到的问题,以及解决方案”这些问题;3.学生依据史料,说明对新政的看法,提出历史认识,解决问题,并逐步形成历史研究的实证精神。 以直观的图示,配合逻辑推理,强化学生对罗斯福新政措施的理解。从干预生产与消费两个角度,体会罗斯福新政全面干预经济的模式创新,突出本课重点 梳理知识体系 联系时政信息,让历史走进生活,让生活折射历史

课堂 小结 构建知识框架 梳理本节课内容点

拓展作业 【思考题】 有人说,20世纪出现了两大改革家,一个挽救了现代资本主义,一个挽救了现代社会主义。 他们是谁?有何突出成就? 进一步巩固和应用所学知识,解决问题。

教学反思 一.设计理念 转变学习方式,增强教学效果。新课程要求转变学生的学习方式,提倡自主、合作、探究的学习方式,以发挥学生的主体性、能动性和独立性。本课设计通过自学课本、创设情景、小组讨论等活动,为学生自主学习、合作学习、探究学习提供空间,使学生体验自主之乐,合作之趣,探究之悦,促进学生知识的建构与运用,能力的培养和提高,情感体验和态度、价值观的形成,增强了教学效果。运用问题教学,启发学生思维。本课按照诱思探究理论要求,教师遵循学生的认知规律,引导学生去发现问题、分析问题和解决问题,从而掌握知识,形成能力,培养品质。运用问题教学法,由浅入深,层层深入,学生掌握的知识和技能不是教师直接提供的,而是在教师的引导启发下,学生主动去发现、获得,有利于发展学生的思维能力,激发学生的创新精神。 二.不足之处 在介绍罗斯福时进行的情感升华略有不足,应先让学生思考回答,教师进行总结升华。分析罗斯福新政的措施时有一处专业错误,将农产品的生产相对过剩解释成了生产绝对过剩,应帮助同学理解生产相对过剩是对购买力而言,并不是真正的过剩,生产的产品可能还不能满足这个社会的需求,但大部分人已经买不起了,这时候会导致资本家亏损。而生产绝对过剩是指生产的产品多余社会需要,就算人们再有钱也不会买了,是真正的生产过剩。 在讲解工业复兴法时不够深入,以及讲到罗斯福新政的积极作用时,将渡过了经济危机讲解成了摆脱了经济危机。在罗斯福新政以后美国还通过了多方面的努力才摆脱此次经济危机。 三.努力方向 教师要对整个教学过程有个通盘的构建。对课堂的预见、规划与组织。教案的准备,学生的水平与实践需求,师生情感的建立、课堂上师生的对话与问题讨论、多媒体的运用等,整个教学过程有个通盘的构建。它直接反映了课堂教学的成功与否,反映了“教”与“学”的效果。

2

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源