高考历史必考题的特点及对策

图片预览

文档简介

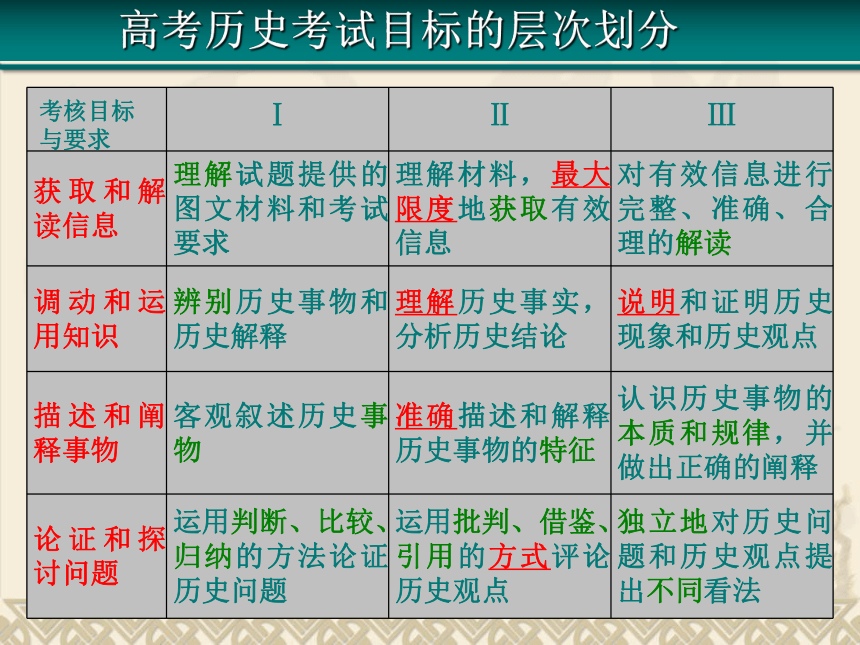

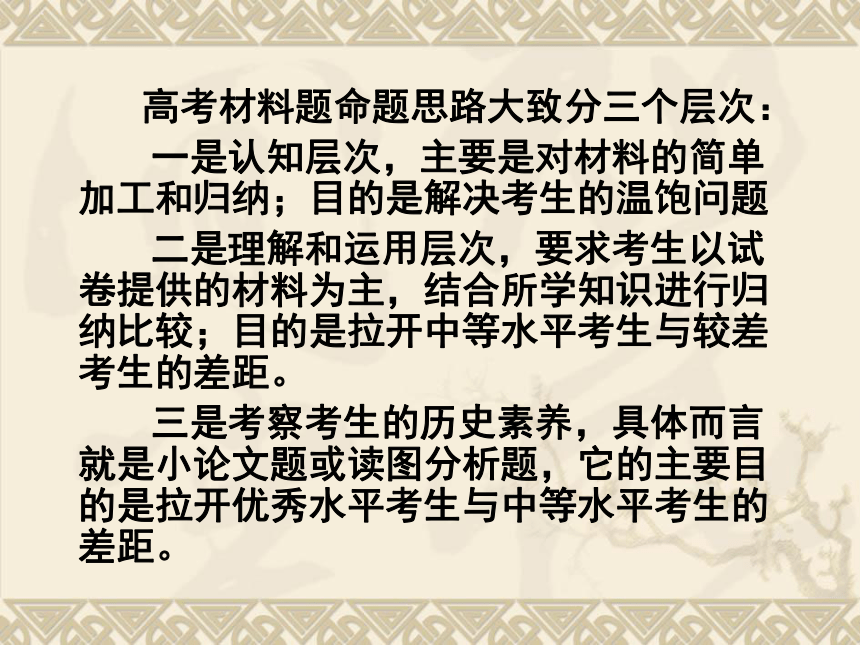

课件57张PPT。必考题命题思路及对策 高考历史考试目标的层次划分考核目标与要求 高考材料题命题思路大致分三个层次:

一是认知层次,主要是对材料的简单加工和归纳;目的是解决考生的温饱问题

二是理解和运用层次,要求考生以试卷提供的材料为主,结合所学知识进行归纳比较;目的是拉开中等水平考生与较差考生的差距。

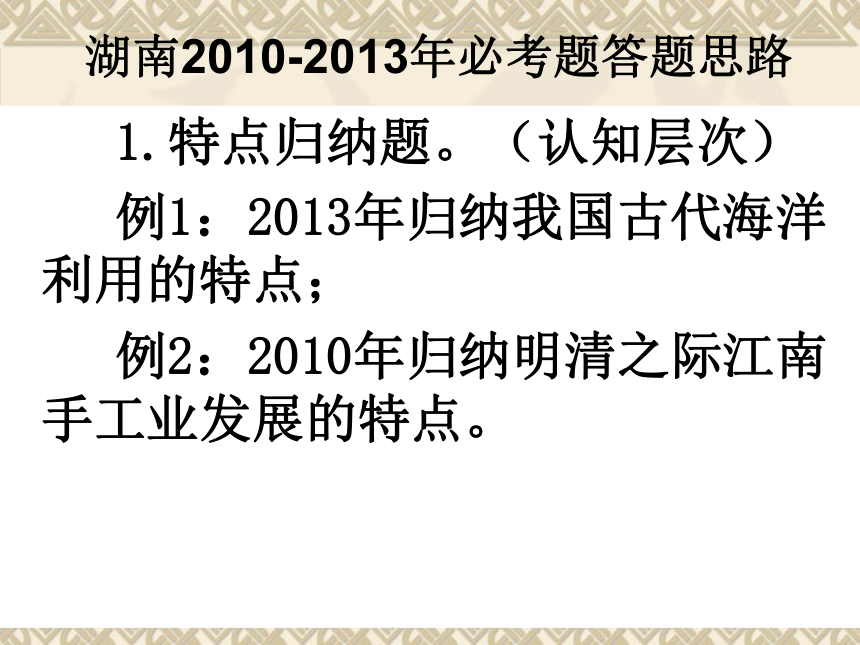

三是考察考生的历史素养,具体而言就是小论文题或读图分析题,它的主要目的是拉开优秀水平考生与中等水平考生的差距。 湖南2010-2013年必考题答题思路 1.特点归纳题。(认知层次)

例1:2013年归纳我国古代海洋利用的特点;

例2:2010年归纳明清之际江南手工业发展的特点。

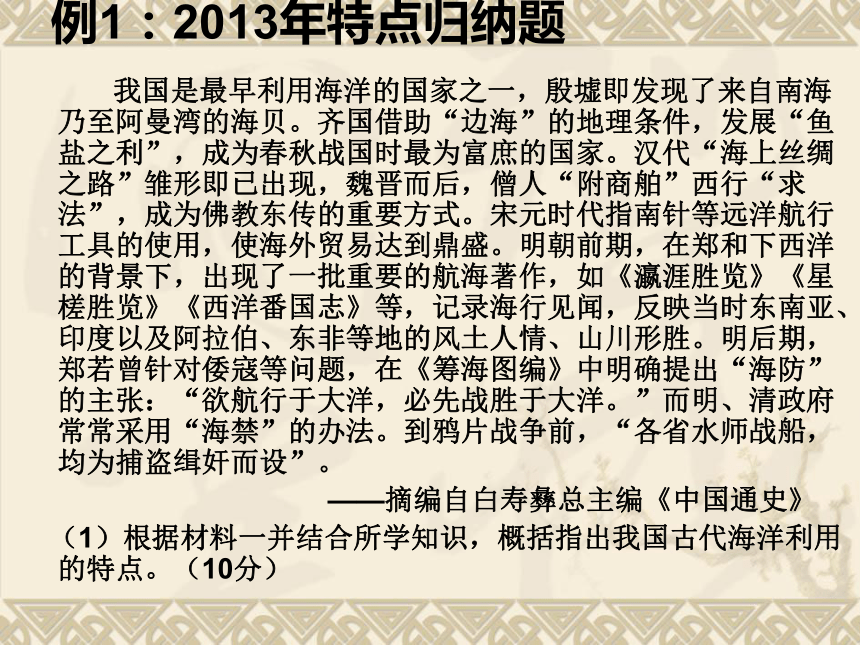

例1:2013年特点归纳题 我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分) 首先,历史教师要指导学生学会审题。

历史材料题对问题的审题一般包括四个部分:主干语、答项语、提示语和限定语。

主干语又称“中心语”是问题的主体,它告诉考生,试题是针对哪一历史事件或历史现象进行提问的,找出主干语是审题的起点;该题的主干语是“海洋利用”。

答项语就是求答项,它规定回答哪些方面的内容,是审题的落脚点,找准答项语就把握了问题的关键,找到了解题的着力点,收集材料,组织答案就有了目标;答项语是“特点”。

限制语是对主干语、答项语、提示语在范围、程度、角度等方面的限定,它限定答题限制在什么范围之内。 限定语是“我国古代”与“根据材料一并结合所学知识”。

提示语是“概括”。提示语规定用何种方式作答,也就是解决怎么答的问题,它规定了试题的类型,提示我们应对的解法。把准提示语,就能够确定答题的基本方式。特点一般是要概括才能得出。

所谓特点,就是指人或事物所具有的与众不同的独特之点。“特点”不是史实的堆砌,而是对史实的概括与提炼,该题要求考生围绕“我国古代海洋利用”这一主题,从不同角度,不同时期概括它的特点。(但是,在实际的操作中有较大偏差!)

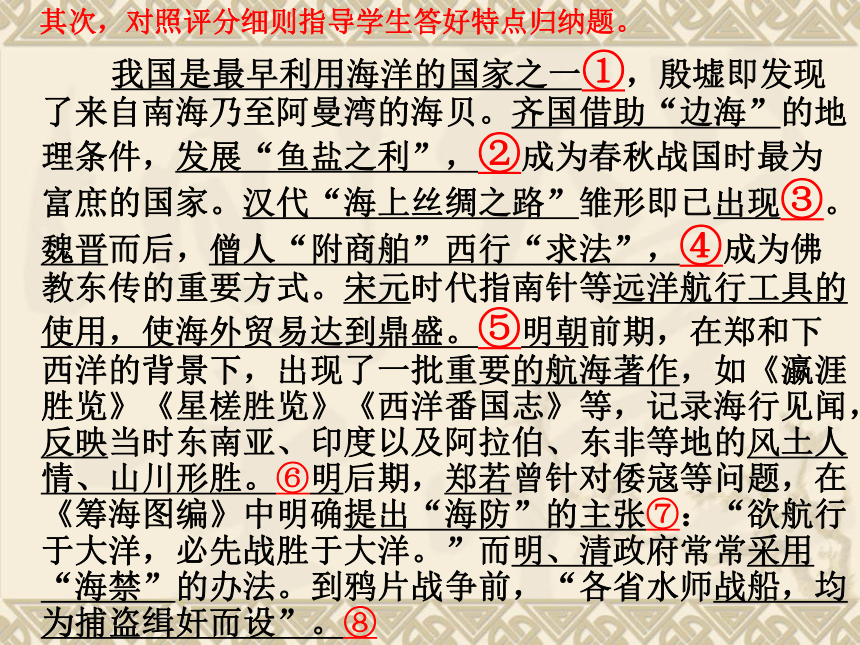

我国是最早利用海洋的国家之一①,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,②成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现③。魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,④成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。⑤明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。⑥明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张⑦:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。⑧其次,对照评分细则指导学生答好特点归纳题。 1.我国古代最早利用海洋。

2.齐国利用“边海”条件发展经济。

3.汉代出现“海上丝绸之路” 。

4.魏晋僧人“附商舶”西行“求法” 。

5.宋元使用远洋航行工具,海外贸易达到鼎盛

6.明朝航海著作反映风土云情。

7.明朝提出“海防”的主张

8. 明清实行“海禁”,战船均为捕盗缉奸而设”。

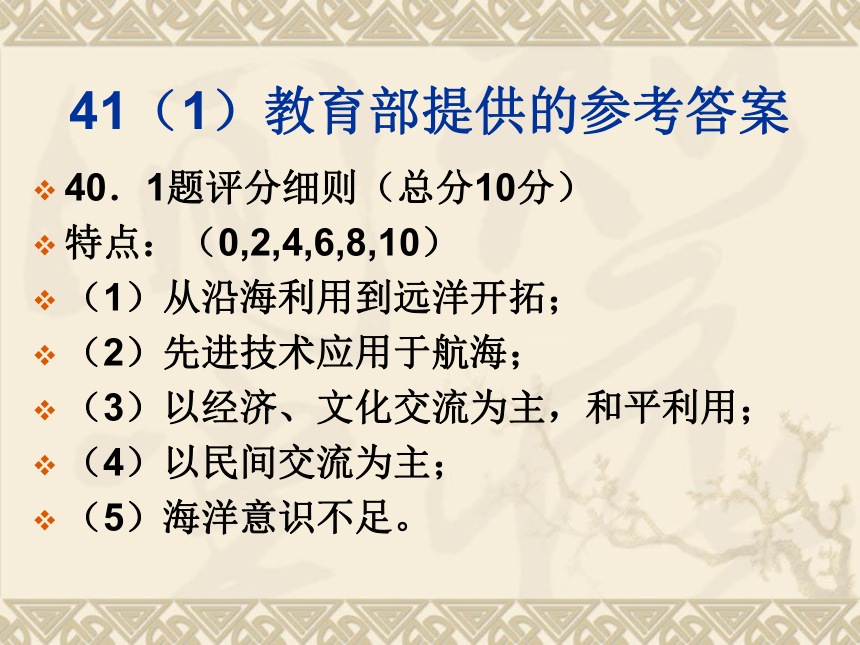

41(1)教育部提供的参考答案40.1题评分细则(总分10分)

特点:(0,2,4,6,8,10)

(1)从沿海利用到远洋开拓;

(2)先进技术应用于航海;

(3)以经济、文化交流为主,和平利用;

(4)以民间交流为主;

(5)海洋意识不足。

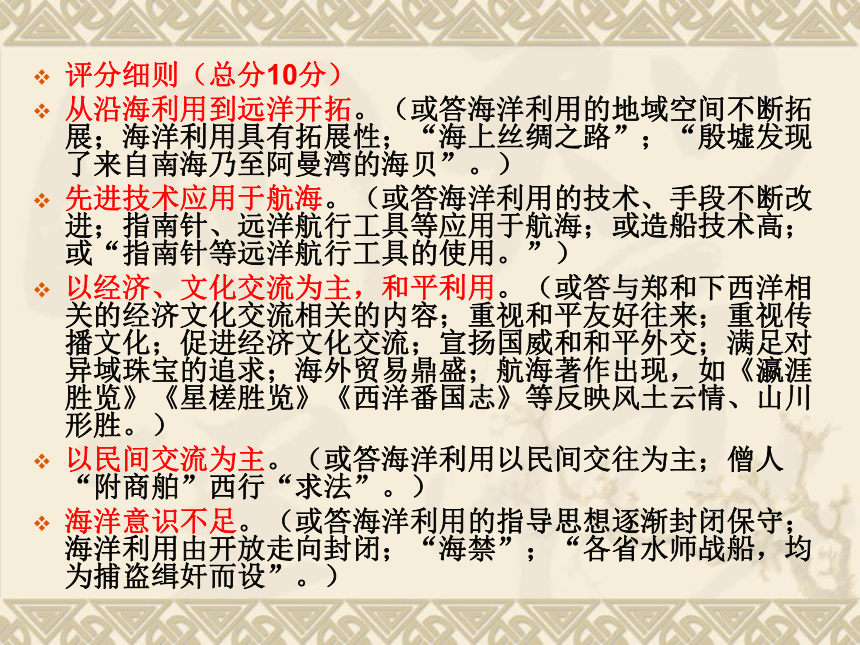

评分细则(总分10分)

从沿海利用到远洋开拓。(或答海洋利用的地域空间不断拓展;海洋利用具有拓展性;“海上丝绸之路”;“殷墟发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝”。)

先进技术应用于航海。(或答海洋利用的技术、手段不断改进;指南针、远洋航行工具等应用于航海;或造船技术高;或“指南针等远洋航行工具的使用。”)

以经济、文化交流为主,和平利用。(或答与郑和下西洋相关的经济文化交流相关的内容;重视和平友好往来;重视传播文化;促进经济文化交流;宣扬国威和和平外交;满足对异域珠宝的追求;海外贸易鼎盛;航海著作出现,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等反映风土云情、山川形胜。)

以民间交流为主。(或答海洋利用以民间交往为主;僧人“附商舶”西行“求法”。)

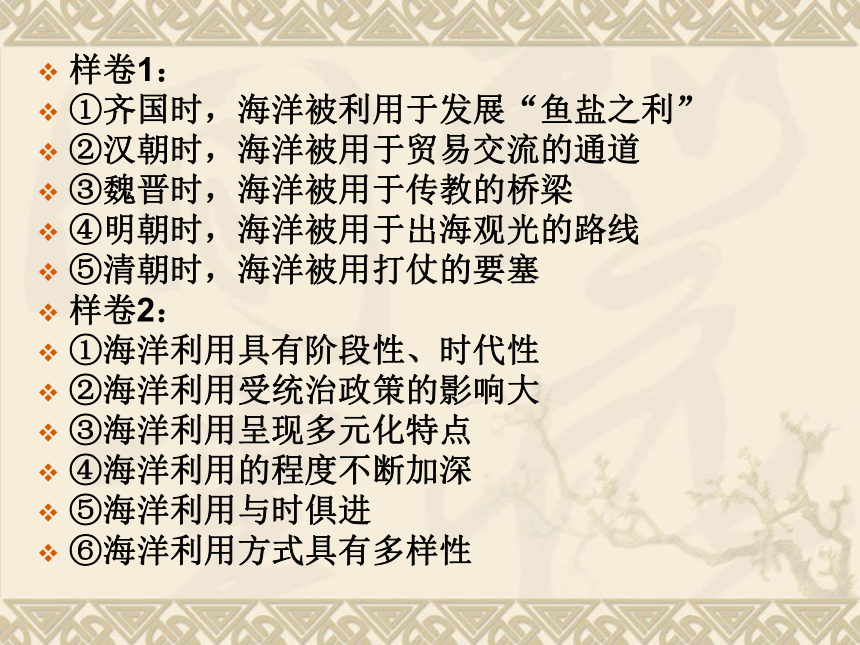

海洋意识不足。(或答海洋利用的指导思想逐渐封闭保守;海洋利用由开放走向封闭;“海禁”;“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。)样卷1:

①齐国时,海洋被利用于发展“鱼盐之利”

②汉朝时,海洋被用于贸易交流的通道

③魏晋时,海洋被用于传教的桥梁

④明朝时,海洋被用于出海观光的路线

⑤清朝时,海洋被用打仗的要塞

样卷2:

①海洋利用具有阶段性、时代性

②海洋利用受统治政策的影响大

③海洋利用呈现多元化特点

④海洋利用的程度不断加深

⑤海洋利用与时俱进

⑥海洋利用方式具有多样性 样卷3:

①殷墟南海的海贝

②齐国借助边海的地理条件发展“鱼盐之利”

③汉代“海上丝绸之路”

④魏晋僧人“附商舶”西行“求法”

⑤宋元指南针等远洋工具的使用

⑥明朝出现一批重要的航海著作

⑦清:实行海禁

样卷4:

①海上丝绸之路

②僧人西行求法

③利用指南针远洋航行

④出现海洋著作

⑤实行海禁

第三.做特点归纳题的注意事项 1.答题要有条理。考生在答题时能组织对称的语句效果更佳;宁可把一个知识点拆成2条进行表达,不允许把2个知识点合并成一条作答。4分的考点很容易判为2分;丢1分的机率很大。

2.排版要科学。要先打草稿,按照逻辑或内容的重要性等进行排版;句子要整齐、对称、平行排列。

3. 材料要选择。考生盲目抄材料;特别注意考生不能没有选择全抄材料;如果试题规定不允许抄材料时,不要以身试法。2013年全省有3-40名考生全抄材料的,直接计0分。

4.紧扣材料组织答案。不允许天马行空组织虚无缥缈的无效答案,不允许过分倚重“结合所学知识”进行过多的联想。事实上,能把材料中的有效信息全部获取分数就不会太低,最忌讳的是在答题时不去“深耕”史料,答题时丢三落四,造成得分偏低。

5.概念要清晰。答题过程中如果出现明显的概念等低级错误,在可给分和可不给分的判定时,很容易直接判为0分。

6.书写要工整,少写错别字。书写马虎,错别字多的考生,想浑水摸鱼的可能性很小,很难占便宜。

例2:2010年特点归纳

阅读材料,完成下列各题:

材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是管局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(8分) (1)官营手工业衰落。(0,2)答官营、政府、官府、官办手工作坊或作坊受到冲击;发展缓慢,或抄录材料“历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击”记2分。

(2)家庭手工业开始面向市场。(0,2)答家庭手工业(个体、农户)开始逐利;赢利,或以赚钱为目的;商业化、商品化等类似意思,或抄录材料一“农户不事农耕,尽逐绫绸之利,渐成风尚”,记2分。

(3)民营手工业发展迅速。(0,2)答私营、民间发展快;扩展快;扩张快;雇佣的人数越来越多;规模大或抄录材料一“丝织业受雇于私营机房职工有数千人” 记2分

(4)资本主义性质的手工作坊产生。(0,2)答出现资本主义或雇佣关系,或答抄录材料一“机户出资,机工出力”,记2分。

2、阶段特征题/阶段原因题/阶段背景题(认知层次+理解层次或运用层次)

例3:晚清海洋的主要变化。

例4:秦至唐德才观的变化及原因。

例5:英国工业19世纪中期发展的阶段性特征。

鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,①通商口岸不断增加。魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。海关税收从1861年的490余万两增加②到1902年的3000余万两。1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。③1885年,海军衙门设立。随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司④,购置新式渔轮,发展海洋渔业。19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,⑤仅南洋地区,就有中国移民500万人。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。(15分) 例3:2013年材料题-阶段特征题40.2评分细则(总分15分)

(1)变化(0,3,6,9,12)

注意:在下面六个答案中,只要求选对其中四项,每项3分。

在西方冲击下海禁政策失效,政府被动参与海洋利用。(或答海禁政策失败;海禁到被迫开放;海禁到中国被卷入资本主义世界市场体系。)

海洋权益的各方面都受到西方列强的干预控制。(或答海洋利用的主动权逐渐丧失;西方国家掠夺中国的海洋权益。)

通商口岸增加,海外贸易拓展。(或答通商口岸不断增加;海关税收增加;或茶、丝出口量增加。)

对海洋重要性的认识逐步深入。(或答随着西方商品与资本输出扩大,部分国人提出与列强进行“商战”;轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。)

海洋管理机构逐步建立,试图建立有效的海防力量。(海军衙门;海洋渔业公司;福州船政局;江南制造总局等机构的设立。)

海外移民、留学成为重要现象,对国内的影响加深。(或答允许百姓出国;仅南洋地区,就有中国移民500万人。)(2)启示(0,3)

加强海洋领土及海权意识;开发利用资源(或答提高国民海洋意识;政府要加大对造船业的扶持;加强海洋领土或海权意识;加强海防建设;建立海洋强国;海洋强国梦;维护国家主权;推动海洋经济的发展;加强对海洋的保护、开发和利用。)例4:2011年材料题——阶段特征+原因

材料一 春秋战国时期,按“官有能而禄有功”的原则,废除血缘世袭的贵族制,建立起官僚行政制度。秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。东汉时,士大夫追逐基于德行的“名”,官吏矫情虚伪而无实际才能成为普遍现象,曹操执政,强调“唯才是举”,功、能者优先,“不官无功之臣,不赏不战之士”。西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性:“凡所求材艺者,为其可以治民。”强调对官员的品行和政绩考核。“其志行名者,则举之;其志行不善者,则去之……凡求贤之路,自非一途。然所以得之审者,必由任而试之,考而察之。”

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》材料二 唐代将品德与任职态度方面的“四善”作为考察官员最重要的内容:“一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。”同时规定各类职务的最佳业绩标准,称作“最”。每年考核,公示结果。考核分为九等:“一最四善为上上,一最三善为上中,一最二善为上下……居官饰诈,贪浊存状,为下下。”“善”是获得薪酬奖励与迅速提升的关键。

——据《新唐书》(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括秦至唐官员选拔所体现的“德”、“才”观的变化并简析其原因。(15分)变化:

1.秦至汉武帝时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;

2.汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;

3.曹操强调“唯才是举”;

4.西魏北周时强调德行优先,同时注重能力考察;

5.唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。

(8分)

原因:

1.儒家思想对制度建设的影响日益深入:

2.具体历史背景影响人才选拔的标准;

3.建设高素质的官吏队伍。(7分)例5:2010年材料题—阶段性特征 材料二 自中世纪晚期开始,乡村手工业特别是毛纺织业在英格兰东部、西部和约克郡地区快速发展。商人发放原料,回收产品,销往海内外,这种新型的“乡村制造业活动”被称为“原工业化”。在此基础上发展起来的“工厂”,推动了手工业的发展。16世纪初,纽贝里的一家毛纺织“工厂”雇佣了1140名工人,其中三分之二为妇女和儿童。海外市场的需求大大刺激了此类“工厂”的发展,英国成为欧洲最重要的毛纺织品生产和出口国,1700年毛纺织品占国内出口商品的70℅。棉纺织业作为新行业随之兴起,其他行业也迅速扩张。机械化逐渐成为新的生产方式的重要特征,并在欧洲大陆广泛传播。 ——摘编自【英】E.E.里奇等主编《剑桥欧洲经济史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期以前英国工业发展的阶段性特征。(16分)

(1)阶段:

①原工业化(0,2)答手工工场;工场手工业;乡村制造业活动;乡村手工业;或标明“中世纪晚期到18世纪”;“18世纪以前”;“工业革命以前”记2分。

②工业革命(0,2)答机器化大生产;工厂;工业化,或18世纪以后,或到19世纪40年代;19世纪中期;1840年前后,记2分。

小结:总结阶段时注意事项

(1)高水平考生把英国工业发展分为3个阶段,即原工业化、手工工场、工业革命。题目本来就是分三个阶段来叙述的,不会扣分, “油多不坏菜”。

(2)不允许把阶段与特征“混搭”。部分考生把阶段和阶段特征夹杂到一起,即使部分考生把阶段与特征分开作答,但是还是把特征答错位置,影响考生的分数。

(2)阶段性特征:

原工业化阶段

①手工工场快速发展。(0,2)答 “手工业”;“工场手工业”;乡村手工业,记2分。

②商人参与。(0,2)答商品销往海内外;市场化;商品化;出现包买商;或抄录材料二“商人发放原材料,回收产品,销往海内外”记2分。

③使用雇佣劳动(0,2)答大量使用妇女和儿童;雇用关系,记2分。

工业革命阶段

①大机器生产。(0,2)答机械化;工厂;工业化记2分。

②需要大量资本。(0,2)答资本积累;钱记2分。

③形成工业资产阶级和工业无产阶级两大阶级。(0,2)答社会阶级结构发生变化;阶级关系调整;生产关系调整,记2分。

小结:考生阶段性特征题注意事项 1.搭好答题的框架。近年高考热衷于将材料划分阶段,然后在根据阶段总结特征,因此考生首先要在读懂材料的基础上确保划分阶段不发生错误。如果没有绝对把握,建议多分几个层次,这就是高考答题中 “油多不坏菜”的原则。

2.从材料中总结特征。 根据已经的分的阶段,按阶段总结其特点。

3.结合所学完善特征。把自己知道的内容在时间充裕的前提下全部写在试卷上。评卷老师一般会在“杂草中选禾苗”。

3.评述题。考生在做这种类型的题时,要先根据材料“述”再“评”。

(认知层次+运用层次) 4.2011年40题材料——评述题

取士概归学堂,固已明示天下以作新之基……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,具有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。其才高者,固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民。

查科场试士,但凭文字之短长,不问人品之贤否。是以暗中摸索,最足为世诟讥。今学堂定章于各项科学外,另立品行一门,用积分法,与各门科学一体考核,同记分数,共分言语、容止、行动、作事、交际、出游六项,随处稽查,第其等差,至考试时,亦以该生平日品行分数,并合计算。

凡算学、地理、财政、兵事、交涉、铁路、矿务、警察、外国政法等事,但有一长,皆可保送。俟考试时分别去取……其取定者,酌量用为主事、中书、知县官。 ——摘编自《袁世凯、赵尔巽、张之洞等会奏之停科举推广学校折暨上谕立停科举以广学校》(1905)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述清末对“德”、“才”的新认识。(10分)(2)A述:

1.德和才都是国民应具备的基本素质;

2.强调学校在德才培养中的重要性;

3.德通过课程教育、日常考察方法养成;

4.在官员选拔中更重视专业知识与技能。

B评:

1.继承古代德才兼备的人才观;

2.适应时代需要;

3.有利于新式人才的培养。(10分)5、2012年材料归纳题 1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国的克利夫兰、纽约和芝加哥相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市出现的交通问题。随着美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉口信号灯联接为一个联动式信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

20世纪30年代初,美国开始使用车辆感应式信号控制器,雷达、超声波、电磁等检测器相继问世。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多建立了一套由计算机控制的交通信号灯协调控制系统,成为世界上第一个拥有电子计算机交通控制系统的城市。这是道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染成为日益严重的社会问题。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,消除相关社会问题。智能交通控制系统应运而生,它采用实时侦探数据并自动调控信号灯,以保证道路的畅通。

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。6分(1)指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。共6分) ①工业革命。(考生答:工业化;第一次工业革命;第二次工业革命;科技革命;第三次科技革命;给2分)

②城市快速发展。(考生答:城市进程加快;工业城市出现;城市(都市)近代化;城市功能增加;城市数量增加;城市人口增加;城市人口发展快;给2分)

③城市交通状况日益复杂。(考生答:交通运输工具数量与种类增多;城市管理难度加大;汽车增多;给2分)(2)简述影响交通信号灯重大改进的主要科技成果。 ①内燃机的发明和应用。(考生答:内燃机的发明;内燃机的应用;出现内燃机;给2分)

②新式交通工具不断出现。(考生答:交通工具种类增多;汽车、有轨电车的增加;给2分)

③电灯的发明和电力的广泛应用。(考生答:信号灯的改进;自动化控制器交通信号灯的出现;车辆感应式信号控制器、雷达、超声波、电磁等检测器出现;给2分)

④计算机技术的产生和普及。(出现模拟计算机技术应用于交通信号灯;出现计算机控制的交通信号协调控制系统;出现电子计算机交通控制系统;给2分)

⑤网络技术的出现与应用。(出现智能交通控制系统;互联网出现;因特网出现;给2分) 城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善城市生活。 ①解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市环境。(考生答:解决了城市化进程中日益突出的交通问题;改善了城市环境;改善了环境、交通问题;解决了工作环境和生活方式;解决了道路畅通的问题;或抄材料“城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染日益成为严重的社会问题,给3分)

②推进了城市化进程,提高城市管理水平。(考生答:推进了城市化进程;提高城市管理水平;完善交通法规,消除相关社会问题。给3分)

③提高了城市的文明程度。(考生答:提高规则意识;提高法制观念;提高行为方式及其它具体表达文明程度的词语,均给3分)

三、读图比较分析题存在的问题及复习建议 为了反猜题和押题,同时也为了引导中学历史重视地图教学, 2013年新课标高考试题在命题指导思想方面作了重大调整。从41题立意“深刻”、情境“新颖”、 设问“巧妙”、导向“明确”,因此它是一道高质量的试题。

2010年新课标高考首次出现开放式的小论文题,因此有教师期望通过这种新理念的题目设计,引导中学历史教学走素质教育之路。但事与愿违,由于应试教育强大的生命力,经过2011和2012年两年对小论文的反复刺激和强化训练,一种好评如潮的题型短时间就变成了一道“八股文”题目。

第41题湖南考生统计得分表 2013年考生在高考新课标第41题遭遇了“滑铁卢”后,历史教师要做的不是埋怨,而是积极地反思历史教学。只要我们尊重历史学科的教学规律,坚持用地图作为材料的教学方式,运用历史地图构建立体知识网络,机会肯定会垂青这些有准备的人,正如《为学》所言:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。” 主观题41题湖南考生得分及百分比

1.考生答题的表现 一是考生把地图材料题做成小论文题。在答题时,考生毫不犹豫地亮明观点,如“我赞同历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息的观点”;“我赞同汉唐间社会经济发生迅速发展的观点”。然后,就从政治、经济、文化的角度展开论述。有的考生这样作答:

政治,唐朝儒学经典繁荣、中央集权制度高度集中;

经济,汉唐商品经济繁荣,社会稳定,市民阶层兴起,商业发达;

文化,汉唐,宋词、汉赋、唐诗的兴起,文人学士的兴起,使汉唐间文化繁荣,生活丰富。

综上所述,汉唐间政治、经济、文化发展迅速、繁荣,这一观点正确。但我们也要以一分为二的观点看问题,汉唐之间也有不利因素阻碍了社会经济的发展,也只是繁华一时。 二是考生缺乏从历史地图中获取有效信息的能力。考生答题大致可分三种情形:

(1)考生绕开历史地图获取无效信息。有考生这样作答:“汉朝时实行察举制,选拔官吏,魏晋南北朝时实行九品中正制选拔官吏,隋唐时采用科举制选拔官吏,打破了贵族的垄断,提高了官员的素质,将这些官员派到各地管理地方的行政事务,增强了地方的管理能力与水平,实现了地方的统一有序的管理。”

题目要求考生图上归纳出历史变迁的信息,再从政治、经济、文化的角度答出变化的原因,而考生不知道如何从地图中提炼信息,只好把脑海中储存的历史知识搬到试卷上。 ( 2)考生知道要阅读示意图,但不能把获得的信息准确表达。

如有的考生把历史示意图中的变化理解为城市的变迁,其典型答题方式是:“图9:地方城市密集度高于南方,南方城市稀少。图10:南方城市大量出现,密集度超过北方。”其实,图9东汉十四州示意图是行政区划图,考生要表达的意思是东汉北方行政区划的密度要高于南方;图10唐十五道示意图是监察区域图,考生表达的意思是唐朝南方监察区域的密度比北方大。有的考生不知道唐“十五道”中的“道”在示意图中是指监察区域,而错误地理解为“道路”,于是就产生了奇葩答案:“唐朝道路交通发达,有十五道通向吐蕃。”部分考生看到题目“有关汉唐间”的字眼,就把“关汉唐”联系在一起,居然出现这种答案:“关汉唐间在政治上分割越来越严重,从东汉十四州变为唐朝十五道,诸侯国的数量日益增多。” (3)从示意图获得信息后,考生不能完整地表达有效信息。

部分考生能从示意图中获取一些关于“吐蕃、流求、南诏”等有价值的信息,但是考生在对信息进行说明时就漏洞百出。有些考生不清楚唐与吐蕃、流求、南诏之间的关系,就错误地表达为“唐流求、吐蕃、南诏已成为中国领土的一部分,板土扩大” ;有的考生甚至把“藩镇”与“吐蕃”的概念混淆,他们在试卷中如此作答:“唐藩镇割据、封节度使逐渐形成割据势力,如吐蕃、安史之乱等”。2.对必考题第二道题复习建议 (1)小论文题要适当训练。训练的方法是用多种思路解同一道题,提高学生的思维训练量。

(2)地图比较要高度重视。宏观上要对秦朝、唐代、元代、清前期的疆域图要比较。微观上要注意朝代前后的变化,如西域、元代极盛时期的疆域、清代的前后领土的变化,改革开放开放城市变化。

(3)2013年是行政区划图与监察区域图进行比较,完全可以从经济、文化等角度设计题目,要求考生能适应题型的变化。

四、关于选考题现状及复习建议2013年历史非选择题平均分与难度值 2013年全省考生选考题平均得分为7.09分;考生在选考题上得分最高的是第48题,平均得分为8.56分,以下依次为7.82分(第46题)、6.06分(第45题)、5.80分(第47题)。由于选修《历史上的重大改革》的学校较多,因此,选做第45题的考生人数最多。为了反映考生的答题水平,课题组特选择答题人数最多的第45题进行典型分析。 选考题第45题的特点是与教材紧密结合。一方面,它与必修教材有机结合,比如,维新思想方面的内容就是必修三第14课《从“师夷长技”到维新变法》中的具体内容;另一方面,它与选修教材结合紧密,如戊戌变法是选修教材重点强调的内容。从考生的答题情况分析,一部分优秀考生答题审题准确,思路清晰,基本功扎实。但大部分考生答题的表现一般,得分偏低。 第一,理解能力偏弱,不能从材料中获取正确信息。考生在对戊戌变法和清末新政两次改革的成效未能正确理解的情况下,就错误地得出戊戌变法取得很大的成效,而清末新政收效甚微的结论,错误的解读导致考生的回答与高考参考答案南辕北辙。

第二,对清末新政与戊戌变法的性质认识不清。不少考生认为两次改革都属于资产阶级性质,甚至不少考生认为清末新政是清政府为挽救统治危机而进行的一场资本主义性质的改革。

第三,知识储备少,无法进行比较归纳。第45题考查的是清末新政与戊戌变法的比较,但考题只提供清末新政的材料,戊戌变法的内容则要求考生运用所学知识进行归纳,并对两者进行比较。不少考生连戊戌变法的相关内容都没有掌握好,根本谈不上对戊戌变法与清末新政的共同之处进行比较了。选考题复习建议 (1)建议复习一本选修;

(2)指导学生作最佳选择;(标准:学校重点学习的选修内容;古文优于现代文;材料中直接得出结论)

(3)科学合理安排时间。五、对2014年高考复习的建议 1.研读历史课标和考纲,突出主干知识

指导学生将孤立的知识点构建系统的知识网:第一步以目录、章、课、子目标题与导言为主线,构建简单知识体系;第二步打破章、节界限,打破模块界限,内窜外联,纵串横联,构建立体的知识网络体系;第三步以基本理论为主线,构建系统的知识网络体系。如以生产力发展为主线来归纳历史知识,构建生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、革命与改革的因果关系体系;第四步以时政热点为主线来构建跨学科的知识网络体系。如今年高考的40题,以“海洋的开发与利用”为主线,切入当今社会热点,以该题的解答就涉及到中国史的“海上丝绸之路”“指南针的发明和用于航海”,“古代的海外贸易”,“明清的闭关与海禁”,世界史的“殖民扩张”、“世界市场的拓展”等主干知识。2.改进材料教学,提炼有效信息 材料题是高中历史训练的重点,教师和学生为此投入了大量的时间和精力,但学生解读材料的能力并没有得到明显提高,主要原因在于材料题教学仍然奉行“题海”战术,不重视方法的指导,不注重思维能力的提升,所谓的训练只是学生做题,教师对答案而已。在题目练习以后,学生仍不能辨别哪些信息是有效的,也未能获取有效信息并运用它来解答问题。因此,中学历史教学要改进材料教学,加强材料题的变式训练,注重试卷讲评,点评欠缺答案,分析失误的原因,展示优秀答卷,从正反对比中,引导学生学会阅读材料、获取信息、提炼观点、组织答案、解答问题。 时序和空间是历史学科的基本特征。上述涉及到历史地图的题型对中学历史教学有着重要的导向作用。历史地图是历史教学的载体,是历史时空观的集中体现。“左图右史”、“索象于图,索理于书”是古今学者治学、读史的重要方法。近年来,历史课堂出现淡化历史地图教学的趋势,教师不仅未能引导学生看历史地图,更不要求学生做历史填充图册,这与新课标高考历史命题的理念和意图是相违背的,加强历史地图教学,加强对学生阅读历史地图的学法指导,让学生学会运用历史地图,培养学生阅读地图并从中获取信息的能力,教师应重点指导。3.重视历史地图,树立时空观念 (1)要求学生掌握历史地图的基本要素。历史地图中标明的图例和注记,如河流、国界及文字说明等均不能忽视,学生可以通过读图构建空间概念。

(2)指导学生学会辨别古今历史地图。对国家或地区的历史变迁和历史地名在不同时期的不同称谓,学生都应掌握,如我国台湾地区在三国时称“夷洲”,元朝时称“琉球”,明朝时称“流球”,清朝以后称为“台湾”。

(3)指导学生从地图中获取并运用有效信息,解决问题。比如,通过对秦朝、唐朝、元朝、清朝等疆域图进行比较,学生可以了解中国古代疆域的变化,从而结合不同学科的知识和材料分析其变化的原因。又如通过对《历史地图册》(必修2)中的《1975年-1965年的中国主要建设成就》(P34)、《1966年-1976年中国主要建设成就》(P35)、《中国改革开放的新格局》(P36)、《1978年-1999年中国主要经济建设成就》(P37)四幅图的对比分析,考生就能掌握新中国各个时期经济建设的主要特征。同时,历史地图的学习和运用还可以帮助学生理解和探究当今某些社会现象形成的原因,如从历史、地理的角度探究黄河多次改道的缘由。

4.注重知识衔接,整合学科知识 要做到初、高中教学内容的衔接,教师就必须全面地了解不同版本初、高中历史教材的内容和学习要求。学生在初中阶段学习的是什么版本的历史教材,该教材讲了哪些内容;哪些知识是初中学过,高中要进一步深化的;哪些知识只在初中涉及,高中教材没有提到的,教师都要做到心中有数。在高中历史教学中,针对初中已经讲过的内容,教师要引导学生回顾旧知,“抓纲理线”,帮助学生理清知识脉络,指导学生构建完整的知识体系;针对初中没有知识铺垫的内容,高中教学要重点阐述,投诸更多的学习时间。5.加强解题指导,培养学科思维 一方面,要加强审题指导,提高解题能力。考生答题失分的一个重要原因就是审题不清,不能准确理解题意及命题意图。

另一方面,要改变答题口语化,提升陈述历史的能力。历史课程标准“知识与能力”目标明确要求学生学会陈述历史,提高表达与交流能力。许多考生不能运用历史专业术语作答,在答第40题(1)特点时,有的考生这样作答:“有海的地方,就有鱼吃,就有盐晒”;“可下海游泳,打鱼捞蚌”;“扩大海洋”;“我国海洋可做生意、赚大钱”。在答第47题(1)原因时,有的考生这样作答:“美国实力强大,想打谁就打谁”;有些考生甚至东拉西扯,不知所云。

祝各位老师工作顺利全家幸福

一是认知层次,主要是对材料的简单加工和归纳;目的是解决考生的温饱问题

二是理解和运用层次,要求考生以试卷提供的材料为主,结合所学知识进行归纳比较;目的是拉开中等水平考生与较差考生的差距。

三是考察考生的历史素养,具体而言就是小论文题或读图分析题,它的主要目的是拉开优秀水平考生与中等水平考生的差距。 湖南2010-2013年必考题答题思路 1.特点归纳题。(认知层次)

例1:2013年归纳我国古代海洋利用的特点;

例2:2010年归纳明清之际江南手工业发展的特点。

例1:2013年特点归纳题 我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分) 首先,历史教师要指导学生学会审题。

历史材料题对问题的审题一般包括四个部分:主干语、答项语、提示语和限定语。

主干语又称“中心语”是问题的主体,它告诉考生,试题是针对哪一历史事件或历史现象进行提问的,找出主干语是审题的起点;该题的主干语是“海洋利用”。

答项语就是求答项,它规定回答哪些方面的内容,是审题的落脚点,找准答项语就把握了问题的关键,找到了解题的着力点,收集材料,组织答案就有了目标;答项语是“特点”。

限制语是对主干语、答项语、提示语在范围、程度、角度等方面的限定,它限定答题限制在什么范围之内。 限定语是“我国古代”与“根据材料一并结合所学知识”。

提示语是“概括”。提示语规定用何种方式作答,也就是解决怎么答的问题,它规定了试题的类型,提示我们应对的解法。把准提示语,就能够确定答题的基本方式。特点一般是要概括才能得出。

所谓特点,就是指人或事物所具有的与众不同的独特之点。“特点”不是史实的堆砌,而是对史实的概括与提炼,该题要求考生围绕“我国古代海洋利用”这一主题,从不同角度,不同时期概括它的特点。(但是,在实际的操作中有较大偏差!)

我国是最早利用海洋的国家之一①,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,②成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现③。魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,④成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。⑤明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。⑥明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张⑦:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。⑧其次,对照评分细则指导学生答好特点归纳题。 1.我国古代最早利用海洋。

2.齐国利用“边海”条件发展经济。

3.汉代出现“海上丝绸之路” 。

4.魏晋僧人“附商舶”西行“求法” 。

5.宋元使用远洋航行工具,海外贸易达到鼎盛

6.明朝航海著作反映风土云情。

7.明朝提出“海防”的主张

8. 明清实行“海禁”,战船均为捕盗缉奸而设”。

41(1)教育部提供的参考答案40.1题评分细则(总分10分)

特点:(0,2,4,6,8,10)

(1)从沿海利用到远洋开拓;

(2)先进技术应用于航海;

(3)以经济、文化交流为主,和平利用;

(4)以民间交流为主;

(5)海洋意识不足。

评分细则(总分10分)

从沿海利用到远洋开拓。(或答海洋利用的地域空间不断拓展;海洋利用具有拓展性;“海上丝绸之路”;“殷墟发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝”。)

先进技术应用于航海。(或答海洋利用的技术、手段不断改进;指南针、远洋航行工具等应用于航海;或造船技术高;或“指南针等远洋航行工具的使用。”)

以经济、文化交流为主,和平利用。(或答与郑和下西洋相关的经济文化交流相关的内容;重视和平友好往来;重视传播文化;促进经济文化交流;宣扬国威和和平外交;满足对异域珠宝的追求;海外贸易鼎盛;航海著作出现,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等反映风土云情、山川形胜。)

以民间交流为主。(或答海洋利用以民间交往为主;僧人“附商舶”西行“求法”。)

海洋意识不足。(或答海洋利用的指导思想逐渐封闭保守;海洋利用由开放走向封闭;“海禁”;“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。)样卷1:

①齐国时,海洋被利用于发展“鱼盐之利”

②汉朝时,海洋被用于贸易交流的通道

③魏晋时,海洋被用于传教的桥梁

④明朝时,海洋被用于出海观光的路线

⑤清朝时,海洋被用打仗的要塞

样卷2:

①海洋利用具有阶段性、时代性

②海洋利用受统治政策的影响大

③海洋利用呈现多元化特点

④海洋利用的程度不断加深

⑤海洋利用与时俱进

⑥海洋利用方式具有多样性 样卷3:

①殷墟南海的海贝

②齐国借助边海的地理条件发展“鱼盐之利”

③汉代“海上丝绸之路”

④魏晋僧人“附商舶”西行“求法”

⑤宋元指南针等远洋工具的使用

⑥明朝出现一批重要的航海著作

⑦清:实行海禁

样卷4:

①海上丝绸之路

②僧人西行求法

③利用指南针远洋航行

④出现海洋著作

⑤实行海禁

第三.做特点归纳题的注意事项 1.答题要有条理。考生在答题时能组织对称的语句效果更佳;宁可把一个知识点拆成2条进行表达,不允许把2个知识点合并成一条作答。4分的考点很容易判为2分;丢1分的机率很大。

2.排版要科学。要先打草稿,按照逻辑或内容的重要性等进行排版;句子要整齐、对称、平行排列。

3. 材料要选择。考生盲目抄材料;特别注意考生不能没有选择全抄材料;如果试题规定不允许抄材料时,不要以身试法。2013年全省有3-40名考生全抄材料的,直接计0分。

4.紧扣材料组织答案。不允许天马行空组织虚无缥缈的无效答案,不允许过分倚重“结合所学知识”进行过多的联想。事实上,能把材料中的有效信息全部获取分数就不会太低,最忌讳的是在答题时不去“深耕”史料,答题时丢三落四,造成得分偏低。

5.概念要清晰。答题过程中如果出现明显的概念等低级错误,在可给分和可不给分的判定时,很容易直接判为0分。

6.书写要工整,少写错别字。书写马虎,错别字多的考生,想浑水摸鱼的可能性很小,很难占便宜。

例2:2010年特点归纳

阅读材料,完成下列各题:

材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是管局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(8分) (1)官营手工业衰落。(0,2)答官营、政府、官府、官办手工作坊或作坊受到冲击;发展缓慢,或抄录材料“历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击”记2分。

(2)家庭手工业开始面向市场。(0,2)答家庭手工业(个体、农户)开始逐利;赢利,或以赚钱为目的;商业化、商品化等类似意思,或抄录材料一“农户不事农耕,尽逐绫绸之利,渐成风尚”,记2分。

(3)民营手工业发展迅速。(0,2)答私营、民间发展快;扩展快;扩张快;雇佣的人数越来越多;规模大或抄录材料一“丝织业受雇于私营机房职工有数千人” 记2分

(4)资本主义性质的手工作坊产生。(0,2)答出现资本主义或雇佣关系,或答抄录材料一“机户出资,机工出力”,记2分。

2、阶段特征题/阶段原因题/阶段背景题(认知层次+理解层次或运用层次)

例3:晚清海洋的主要变化。

例4:秦至唐德才观的变化及原因。

例5:英国工业19世纪中期发展的阶段性特征。

鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,①通商口岸不断增加。魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。海关税收从1861年的490余万两增加②到1902年的3000余万两。1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。③1885年,海军衙门设立。随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司④,购置新式渔轮,发展海洋渔业。19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,⑤仅南洋地区,就有中国移民500万人。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。(15分) 例3:2013年材料题-阶段特征题40.2评分细则(总分15分)

(1)变化(0,3,6,9,12)

注意:在下面六个答案中,只要求选对其中四项,每项3分。

在西方冲击下海禁政策失效,政府被动参与海洋利用。(或答海禁政策失败;海禁到被迫开放;海禁到中国被卷入资本主义世界市场体系。)

海洋权益的各方面都受到西方列强的干预控制。(或答海洋利用的主动权逐渐丧失;西方国家掠夺中国的海洋权益。)

通商口岸增加,海外贸易拓展。(或答通商口岸不断增加;海关税收增加;或茶、丝出口量增加。)

对海洋重要性的认识逐步深入。(或答随着西方商品与资本输出扩大,部分国人提出与列强进行“商战”;轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。)

海洋管理机构逐步建立,试图建立有效的海防力量。(海军衙门;海洋渔业公司;福州船政局;江南制造总局等机构的设立。)

海外移民、留学成为重要现象,对国内的影响加深。(或答允许百姓出国;仅南洋地区,就有中国移民500万人。)(2)启示(0,3)

加强海洋领土及海权意识;开发利用资源(或答提高国民海洋意识;政府要加大对造船业的扶持;加强海洋领土或海权意识;加强海防建设;建立海洋强国;海洋强国梦;维护国家主权;推动海洋经济的发展;加强对海洋的保护、开发和利用。)例4:2011年材料题——阶段特征+原因

材料一 春秋战国时期,按“官有能而禄有功”的原则,废除血缘世袭的贵族制,建立起官僚行政制度。秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。东汉时,士大夫追逐基于德行的“名”,官吏矫情虚伪而无实际才能成为普遍现象,曹操执政,强调“唯才是举”,功、能者优先,“不官无功之臣,不赏不战之士”。西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性:“凡所求材艺者,为其可以治民。”强调对官员的品行和政绩考核。“其志行名者,则举之;其志行不善者,则去之……凡求贤之路,自非一途。然所以得之审者,必由任而试之,考而察之。”

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》材料二 唐代将品德与任职态度方面的“四善”作为考察官员最重要的内容:“一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。”同时规定各类职务的最佳业绩标准,称作“最”。每年考核,公示结果。考核分为九等:“一最四善为上上,一最三善为上中,一最二善为上下……居官饰诈,贪浊存状,为下下。”“善”是获得薪酬奖励与迅速提升的关键。

——据《新唐书》(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括秦至唐官员选拔所体现的“德”、“才”观的变化并简析其原因。(15分)变化:

1.秦至汉武帝时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;

2.汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;

3.曹操强调“唯才是举”;

4.西魏北周时强调德行优先,同时注重能力考察;

5.唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。

(8分)

原因:

1.儒家思想对制度建设的影响日益深入:

2.具体历史背景影响人才选拔的标准;

3.建设高素质的官吏队伍。(7分)例5:2010年材料题—阶段性特征 材料二 自中世纪晚期开始,乡村手工业特别是毛纺织业在英格兰东部、西部和约克郡地区快速发展。商人发放原料,回收产品,销往海内外,这种新型的“乡村制造业活动”被称为“原工业化”。在此基础上发展起来的“工厂”,推动了手工业的发展。16世纪初,纽贝里的一家毛纺织“工厂”雇佣了1140名工人,其中三分之二为妇女和儿童。海外市场的需求大大刺激了此类“工厂”的发展,英国成为欧洲最重要的毛纺织品生产和出口国,1700年毛纺织品占国内出口商品的70℅。棉纺织业作为新行业随之兴起,其他行业也迅速扩张。机械化逐渐成为新的生产方式的重要特征,并在欧洲大陆广泛传播。 ——摘编自【英】E.E.里奇等主编《剑桥欧洲经济史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期以前英国工业发展的阶段性特征。(16分)

(1)阶段:

①原工业化(0,2)答手工工场;工场手工业;乡村制造业活动;乡村手工业;或标明“中世纪晚期到18世纪”;“18世纪以前”;“工业革命以前”记2分。

②工业革命(0,2)答机器化大生产;工厂;工业化,或18世纪以后,或到19世纪40年代;19世纪中期;1840年前后,记2分。

小结:总结阶段时注意事项

(1)高水平考生把英国工业发展分为3个阶段,即原工业化、手工工场、工业革命。题目本来就是分三个阶段来叙述的,不会扣分, “油多不坏菜”。

(2)不允许把阶段与特征“混搭”。部分考生把阶段和阶段特征夹杂到一起,即使部分考生把阶段与特征分开作答,但是还是把特征答错位置,影响考生的分数。

(2)阶段性特征:

原工业化阶段

①手工工场快速发展。(0,2)答 “手工业”;“工场手工业”;乡村手工业,记2分。

②商人参与。(0,2)答商品销往海内外;市场化;商品化;出现包买商;或抄录材料二“商人发放原材料,回收产品,销往海内外”记2分。

③使用雇佣劳动(0,2)答大量使用妇女和儿童;雇用关系,记2分。

工业革命阶段

①大机器生产。(0,2)答机械化;工厂;工业化记2分。

②需要大量资本。(0,2)答资本积累;钱记2分。

③形成工业资产阶级和工业无产阶级两大阶级。(0,2)答社会阶级结构发生变化;阶级关系调整;生产关系调整,记2分。

小结:考生阶段性特征题注意事项 1.搭好答题的框架。近年高考热衷于将材料划分阶段,然后在根据阶段总结特征,因此考生首先要在读懂材料的基础上确保划分阶段不发生错误。如果没有绝对把握,建议多分几个层次,这就是高考答题中 “油多不坏菜”的原则。

2.从材料中总结特征。 根据已经的分的阶段,按阶段总结其特点。

3.结合所学完善特征。把自己知道的内容在时间充裕的前提下全部写在试卷上。评卷老师一般会在“杂草中选禾苗”。

3.评述题。考生在做这种类型的题时,要先根据材料“述”再“评”。

(认知层次+运用层次) 4.2011年40题材料——评述题

取士概归学堂,固已明示天下以作新之基……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,具有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。其才高者,固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民。

查科场试士,但凭文字之短长,不问人品之贤否。是以暗中摸索,最足为世诟讥。今学堂定章于各项科学外,另立品行一门,用积分法,与各门科学一体考核,同记分数,共分言语、容止、行动、作事、交际、出游六项,随处稽查,第其等差,至考试时,亦以该生平日品行分数,并合计算。

凡算学、地理、财政、兵事、交涉、铁路、矿务、警察、外国政法等事,但有一长,皆可保送。俟考试时分别去取……其取定者,酌量用为主事、中书、知县官。 ——摘编自《袁世凯、赵尔巽、张之洞等会奏之停科举推广学校折暨上谕立停科举以广学校》(1905)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述清末对“德”、“才”的新认识。(10分)(2)A述:

1.德和才都是国民应具备的基本素质;

2.强调学校在德才培养中的重要性;

3.德通过课程教育、日常考察方法养成;

4.在官员选拔中更重视专业知识与技能。

B评:

1.继承古代德才兼备的人才观;

2.适应时代需要;

3.有利于新式人才的培养。(10分)5、2012年材料归纳题 1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国的克利夫兰、纽约和芝加哥相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市出现的交通问题。随着美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉口信号灯联接为一个联动式信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

20世纪30年代初,美国开始使用车辆感应式信号控制器,雷达、超声波、电磁等检测器相继问世。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多建立了一套由计算机控制的交通信号灯协调控制系统,成为世界上第一个拥有电子计算机交通控制系统的城市。这是道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染成为日益严重的社会问题。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,消除相关社会问题。智能交通控制系统应运而生,它采用实时侦探数据并自动调控信号灯,以保证道路的畅通。

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。6分(1)指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。共6分) ①工业革命。(考生答:工业化;第一次工业革命;第二次工业革命;科技革命;第三次科技革命;给2分)

②城市快速发展。(考生答:城市进程加快;工业城市出现;城市(都市)近代化;城市功能增加;城市数量增加;城市人口增加;城市人口发展快;给2分)

③城市交通状况日益复杂。(考生答:交通运输工具数量与种类增多;城市管理难度加大;汽车增多;给2分)(2)简述影响交通信号灯重大改进的主要科技成果。 ①内燃机的发明和应用。(考生答:内燃机的发明;内燃机的应用;出现内燃机;给2分)

②新式交通工具不断出现。(考生答:交通工具种类增多;汽车、有轨电车的增加;给2分)

③电灯的发明和电力的广泛应用。(考生答:信号灯的改进;自动化控制器交通信号灯的出现;车辆感应式信号控制器、雷达、超声波、电磁等检测器出现;给2分)

④计算机技术的产生和普及。(出现模拟计算机技术应用于交通信号灯;出现计算机控制的交通信号协调控制系统;出现电子计算机交通控制系统;给2分)

⑤网络技术的出现与应用。(出现智能交通控制系统;互联网出现;因特网出现;给2分) 城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善城市生活。 ①解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市环境。(考生答:解决了城市化进程中日益突出的交通问题;改善了城市环境;改善了环境、交通问题;解决了工作环境和生活方式;解决了道路畅通的问题;或抄材料“城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染日益成为严重的社会问题,给3分)

②推进了城市化进程,提高城市管理水平。(考生答:推进了城市化进程;提高城市管理水平;完善交通法规,消除相关社会问题。给3分)

③提高了城市的文明程度。(考生答:提高规则意识;提高法制观念;提高行为方式及其它具体表达文明程度的词语,均给3分)

三、读图比较分析题存在的问题及复习建议 为了反猜题和押题,同时也为了引导中学历史重视地图教学, 2013年新课标高考试题在命题指导思想方面作了重大调整。从41题立意“深刻”、情境“新颖”、 设问“巧妙”、导向“明确”,因此它是一道高质量的试题。

2010年新课标高考首次出现开放式的小论文题,因此有教师期望通过这种新理念的题目设计,引导中学历史教学走素质教育之路。但事与愿违,由于应试教育强大的生命力,经过2011和2012年两年对小论文的反复刺激和强化训练,一种好评如潮的题型短时间就变成了一道“八股文”题目。

第41题湖南考生统计得分表 2013年考生在高考新课标第41题遭遇了“滑铁卢”后,历史教师要做的不是埋怨,而是积极地反思历史教学。只要我们尊重历史学科的教学规律,坚持用地图作为材料的教学方式,运用历史地图构建立体知识网络,机会肯定会垂青这些有准备的人,正如《为学》所言:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。” 主观题41题湖南考生得分及百分比

1.考生答题的表现 一是考生把地图材料题做成小论文题。在答题时,考生毫不犹豫地亮明观点,如“我赞同历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息的观点”;“我赞同汉唐间社会经济发生迅速发展的观点”。然后,就从政治、经济、文化的角度展开论述。有的考生这样作答:

政治,唐朝儒学经典繁荣、中央集权制度高度集中;

经济,汉唐商品经济繁荣,社会稳定,市民阶层兴起,商业发达;

文化,汉唐,宋词、汉赋、唐诗的兴起,文人学士的兴起,使汉唐间文化繁荣,生活丰富。

综上所述,汉唐间政治、经济、文化发展迅速、繁荣,这一观点正确。但我们也要以一分为二的观点看问题,汉唐之间也有不利因素阻碍了社会经济的发展,也只是繁华一时。 二是考生缺乏从历史地图中获取有效信息的能力。考生答题大致可分三种情形:

(1)考生绕开历史地图获取无效信息。有考生这样作答:“汉朝时实行察举制,选拔官吏,魏晋南北朝时实行九品中正制选拔官吏,隋唐时采用科举制选拔官吏,打破了贵族的垄断,提高了官员的素质,将这些官员派到各地管理地方的行政事务,增强了地方的管理能力与水平,实现了地方的统一有序的管理。”

题目要求考生图上归纳出历史变迁的信息,再从政治、经济、文化的角度答出变化的原因,而考生不知道如何从地图中提炼信息,只好把脑海中储存的历史知识搬到试卷上。 ( 2)考生知道要阅读示意图,但不能把获得的信息准确表达。

如有的考生把历史示意图中的变化理解为城市的变迁,其典型答题方式是:“图9:地方城市密集度高于南方,南方城市稀少。图10:南方城市大量出现,密集度超过北方。”其实,图9东汉十四州示意图是行政区划图,考生要表达的意思是东汉北方行政区划的密度要高于南方;图10唐十五道示意图是监察区域图,考生表达的意思是唐朝南方监察区域的密度比北方大。有的考生不知道唐“十五道”中的“道”在示意图中是指监察区域,而错误地理解为“道路”,于是就产生了奇葩答案:“唐朝道路交通发达,有十五道通向吐蕃。”部分考生看到题目“有关汉唐间”的字眼,就把“关汉唐”联系在一起,居然出现这种答案:“关汉唐间在政治上分割越来越严重,从东汉十四州变为唐朝十五道,诸侯国的数量日益增多。” (3)从示意图获得信息后,考生不能完整地表达有效信息。

部分考生能从示意图中获取一些关于“吐蕃、流求、南诏”等有价值的信息,但是考生在对信息进行说明时就漏洞百出。有些考生不清楚唐与吐蕃、流求、南诏之间的关系,就错误地表达为“唐流求、吐蕃、南诏已成为中国领土的一部分,板土扩大” ;有的考生甚至把“藩镇”与“吐蕃”的概念混淆,他们在试卷中如此作答:“唐藩镇割据、封节度使逐渐形成割据势力,如吐蕃、安史之乱等”。2.对必考题第二道题复习建议 (1)小论文题要适当训练。训练的方法是用多种思路解同一道题,提高学生的思维训练量。

(2)地图比较要高度重视。宏观上要对秦朝、唐代、元代、清前期的疆域图要比较。微观上要注意朝代前后的变化,如西域、元代极盛时期的疆域、清代的前后领土的变化,改革开放开放城市变化。

(3)2013年是行政区划图与监察区域图进行比较,完全可以从经济、文化等角度设计题目,要求考生能适应题型的变化。

四、关于选考题现状及复习建议2013年历史非选择题平均分与难度值 2013年全省考生选考题平均得分为7.09分;考生在选考题上得分最高的是第48题,平均得分为8.56分,以下依次为7.82分(第46题)、6.06分(第45题)、5.80分(第47题)。由于选修《历史上的重大改革》的学校较多,因此,选做第45题的考生人数最多。为了反映考生的答题水平,课题组特选择答题人数最多的第45题进行典型分析。 选考题第45题的特点是与教材紧密结合。一方面,它与必修教材有机结合,比如,维新思想方面的内容就是必修三第14课《从“师夷长技”到维新变法》中的具体内容;另一方面,它与选修教材结合紧密,如戊戌变法是选修教材重点强调的内容。从考生的答题情况分析,一部分优秀考生答题审题准确,思路清晰,基本功扎实。但大部分考生答题的表现一般,得分偏低。 第一,理解能力偏弱,不能从材料中获取正确信息。考生在对戊戌变法和清末新政两次改革的成效未能正确理解的情况下,就错误地得出戊戌变法取得很大的成效,而清末新政收效甚微的结论,错误的解读导致考生的回答与高考参考答案南辕北辙。

第二,对清末新政与戊戌变法的性质认识不清。不少考生认为两次改革都属于资产阶级性质,甚至不少考生认为清末新政是清政府为挽救统治危机而进行的一场资本主义性质的改革。

第三,知识储备少,无法进行比较归纳。第45题考查的是清末新政与戊戌变法的比较,但考题只提供清末新政的材料,戊戌变法的内容则要求考生运用所学知识进行归纳,并对两者进行比较。不少考生连戊戌变法的相关内容都没有掌握好,根本谈不上对戊戌变法与清末新政的共同之处进行比较了。选考题复习建议 (1)建议复习一本选修;

(2)指导学生作最佳选择;(标准:学校重点学习的选修内容;古文优于现代文;材料中直接得出结论)

(3)科学合理安排时间。五、对2014年高考复习的建议 1.研读历史课标和考纲,突出主干知识

指导学生将孤立的知识点构建系统的知识网:第一步以目录、章、课、子目标题与导言为主线,构建简单知识体系;第二步打破章、节界限,打破模块界限,内窜外联,纵串横联,构建立体的知识网络体系;第三步以基本理论为主线,构建系统的知识网络体系。如以生产力发展为主线来归纳历史知识,构建生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、革命与改革的因果关系体系;第四步以时政热点为主线来构建跨学科的知识网络体系。如今年高考的40题,以“海洋的开发与利用”为主线,切入当今社会热点,以该题的解答就涉及到中国史的“海上丝绸之路”“指南针的发明和用于航海”,“古代的海外贸易”,“明清的闭关与海禁”,世界史的“殖民扩张”、“世界市场的拓展”等主干知识。2.改进材料教学,提炼有效信息 材料题是高中历史训练的重点,教师和学生为此投入了大量的时间和精力,但学生解读材料的能力并没有得到明显提高,主要原因在于材料题教学仍然奉行“题海”战术,不重视方法的指导,不注重思维能力的提升,所谓的训练只是学生做题,教师对答案而已。在题目练习以后,学生仍不能辨别哪些信息是有效的,也未能获取有效信息并运用它来解答问题。因此,中学历史教学要改进材料教学,加强材料题的变式训练,注重试卷讲评,点评欠缺答案,分析失误的原因,展示优秀答卷,从正反对比中,引导学生学会阅读材料、获取信息、提炼观点、组织答案、解答问题。 时序和空间是历史学科的基本特征。上述涉及到历史地图的题型对中学历史教学有着重要的导向作用。历史地图是历史教学的载体,是历史时空观的集中体现。“左图右史”、“索象于图,索理于书”是古今学者治学、读史的重要方法。近年来,历史课堂出现淡化历史地图教学的趋势,教师不仅未能引导学生看历史地图,更不要求学生做历史填充图册,这与新课标高考历史命题的理念和意图是相违背的,加强历史地图教学,加强对学生阅读历史地图的学法指导,让学生学会运用历史地图,培养学生阅读地图并从中获取信息的能力,教师应重点指导。3.重视历史地图,树立时空观念 (1)要求学生掌握历史地图的基本要素。历史地图中标明的图例和注记,如河流、国界及文字说明等均不能忽视,学生可以通过读图构建空间概念。

(2)指导学生学会辨别古今历史地图。对国家或地区的历史变迁和历史地名在不同时期的不同称谓,学生都应掌握,如我国台湾地区在三国时称“夷洲”,元朝时称“琉球”,明朝时称“流球”,清朝以后称为“台湾”。

(3)指导学生从地图中获取并运用有效信息,解决问题。比如,通过对秦朝、唐朝、元朝、清朝等疆域图进行比较,学生可以了解中国古代疆域的变化,从而结合不同学科的知识和材料分析其变化的原因。又如通过对《历史地图册》(必修2)中的《1975年-1965年的中国主要建设成就》(P34)、《1966年-1976年中国主要建设成就》(P35)、《中国改革开放的新格局》(P36)、《1978年-1999年中国主要经济建设成就》(P37)四幅图的对比分析,考生就能掌握新中国各个时期经济建设的主要特征。同时,历史地图的学习和运用还可以帮助学生理解和探究当今某些社会现象形成的原因,如从历史、地理的角度探究黄河多次改道的缘由。

4.注重知识衔接,整合学科知识 要做到初、高中教学内容的衔接,教师就必须全面地了解不同版本初、高中历史教材的内容和学习要求。学生在初中阶段学习的是什么版本的历史教材,该教材讲了哪些内容;哪些知识是初中学过,高中要进一步深化的;哪些知识只在初中涉及,高中教材没有提到的,教师都要做到心中有数。在高中历史教学中,针对初中已经讲过的内容,教师要引导学生回顾旧知,“抓纲理线”,帮助学生理清知识脉络,指导学生构建完整的知识体系;针对初中没有知识铺垫的内容,高中教学要重点阐述,投诸更多的学习时间。5.加强解题指导,培养学科思维 一方面,要加强审题指导,提高解题能力。考生答题失分的一个重要原因就是审题不清,不能准确理解题意及命题意图。

另一方面,要改变答题口语化,提升陈述历史的能力。历史课程标准“知识与能力”目标明确要求学生学会陈述历史,提高表达与交流能力。许多考生不能运用历史专业术语作答,在答第40题(1)特点时,有的考生这样作答:“有海的地方,就有鱼吃,就有盐晒”;“可下海游泳,打鱼捞蚌”;“扩大海洋”;“我国海洋可做生意、赚大钱”。在答第47题(1)原因时,有的考生这样作答:“美国实力强大,想打谁就打谁”;有些考生甚至东拉西扯,不知所云。

祝各位老师工作顺利全家幸福

同课章节目录