人教版一年级数学上册 第五单元第9课时连加、连减精品表格式教学方案

文档属性

| 名称 | 人教版一年级数学上册 第五单元第9课时连加、连减精品表格式教学方案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 249.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

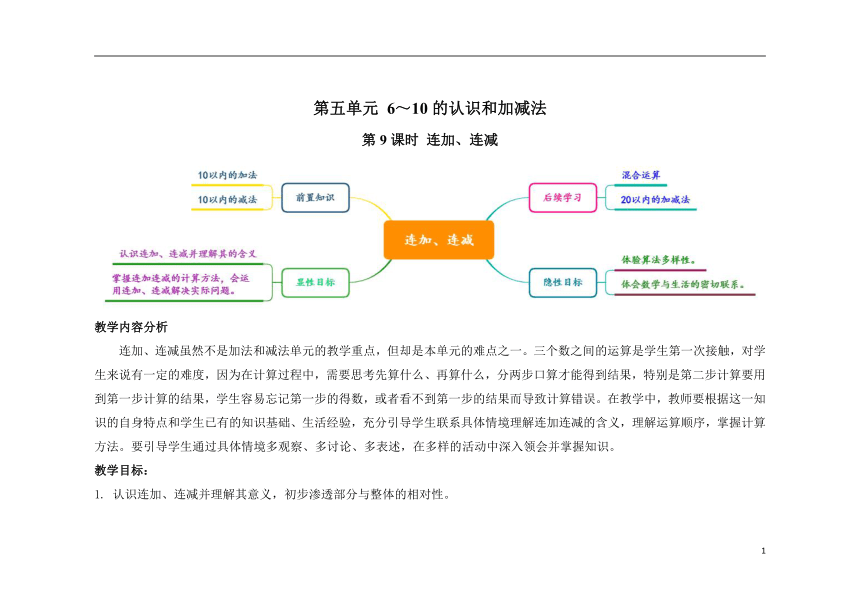

第五单元 6~10的认识和加减法

第9课时 连加、连减

教学内容分析

连加、连减虽然不是加法和减法单元的教学重点,但却是本单元的难点之一。三个数之间的运算是学生第一次接触,对学生来说有一定的难度,因为在计算过程中,需要思考先算什么、再算什么,分两步口算才能得到结果,特别是第二步计算要用到第一步计算的结果,学生容易忘记第一步的得数,或者看不到第一步的结果而导致计算错误。在教学中,教师要根据这一知识的自身特点和学生已有的知识基础、生活经验,充分引导学生联系具体情境理解连加连减的含义,理解运算顺序,掌握计算方法。要引导学生通过具体情境多观察、多讨论、多表述,在多样的活动中深入领会并掌握知识。

教学目标:

1. 认识连加、连减并理解其意义,初步渗透部分与整体的相对性。

2. 掌握连加、连减的计算方法,并体验算法多样化。

3. 运用连加、连减知识解决实际问题,体会数学与生活的密切联系。

教学重点:

直观理解连加、连减的含义,掌握连加、连减的计算顺序。

教学难点:

运用连加、连减解决日常生活中的一些简单实际问题。

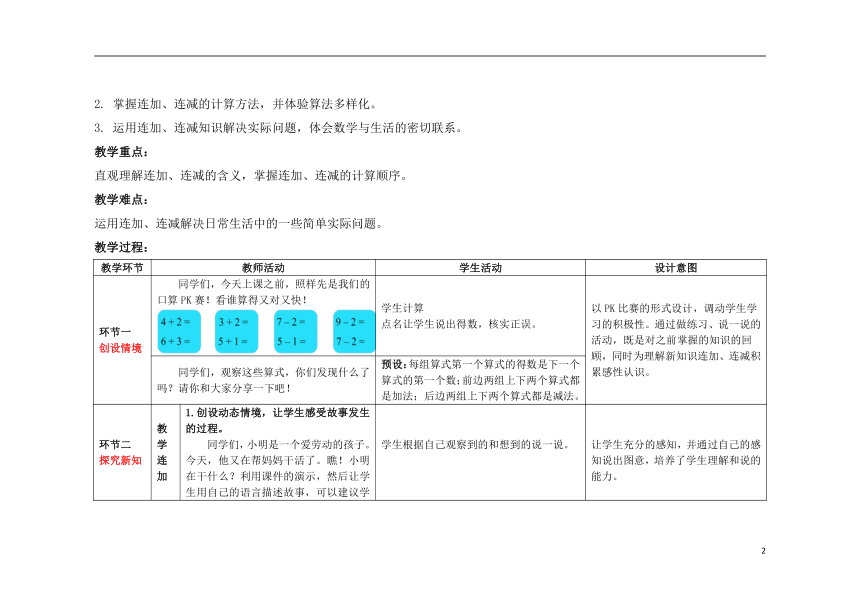

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情境 同学们,今天上课之前,照样先是我们的口算PK赛!看谁算得又对又快! 学生计算 点名让学生说出得数,核实正误。 以PK比赛的形式设计,调动学生学习的积极性。通过做练习、说一说的活动,既是对之前掌握的知识的回顾,同时为理解新知识连加、连减积累感性认识。

同学们,观察这些算式,你们发现什么了吗?请你和大家分享一下吧! 预设:每组算式第一个算式的得数是下一个算式的第一个数;前边两组上下两个算式都是加法;后边两组上下两个算式都是减法。

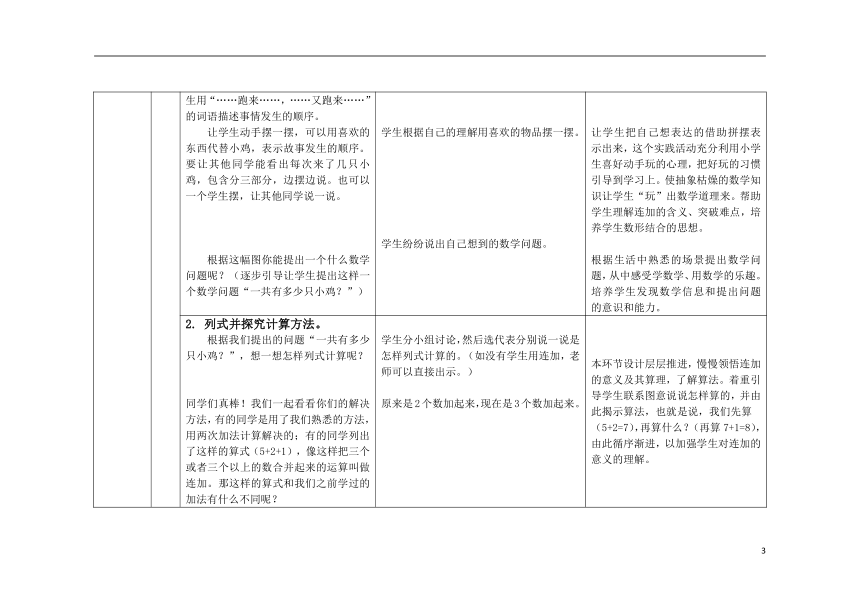

环节二 探究新知 教学连加 1.创设动态情境,让学生感受故事发生的过程。 同学们,小明是一个爱劳动的孩子。今天,他又在帮妈妈干活了。瞧!小明在干什么?利用课件的演示,然后让学生用自己的语言描述故事,可以建议学生用“……跑来……,……又跑来……”的词语描述事情发生的顺序。 让学生动手摆一摆,可以用喜欢的东西代替小鸡,表示故事发生的顺序。要让其他同学能看出每次来了几只小鸡,包含分三部分,边摆边说。也可以一个学生摆,让其他同学说一说。 根据这幅图你能提出一个什么数学问题呢?(逐步引导让学生提出这样一个数学问题“一共有多少只小鸡?”) 学生根据自己观察到的和想到的说一说。 学生根据自己的理解用喜欢的物品摆一摆。 学生纷纷说出自己想到的数学问题。 让学生充分的感知,并通过自己的感知说出图意,培养了学生理解和说的能力。 让学生把自己想表达的借助拼摆表示出来,这个实践活动充分利用小学生喜好动手玩的心理,把好玩的习惯引导到学习上。使抽象枯燥的数学知识让学生“玩”出数学道理来。帮助学生理解连加的含义、突破难点,培养学生数形结合的思想。 根据生活中熟悉的场景提出数学问题,从中感受学数学、用数学的乐趣。培养学生发现数学信息和提出问题的意识和能力。

2. 列式并探究计算方法。 根据我们提出的问题“一共有多少只小鸡?”,想一想怎样列式计算呢? 同学们真棒!我们一起看看你们的解决方法,有的同学是用了我们熟悉的方法,用两次加法计算解决的;有的同学列出了这样的算式(5+2+1),像这样把三个或者三个以上的数合并起来的运算叫做连加。那这样的算式和我们之前学过的加法有什么不同呢? 同学们说的真好,那你们知道这样的算式怎样读吗? 同学们读得真棒,那你们知道这样的算式怎样计算吗? 教师根据学生的回答总结,边说边演示计算过程,并按照教材的标识标出计算的顺序。 同学们,谁能说一说算式里的5、2、1和8分别表示什么吗? 同学们,这里的两步计算和连加,它们之间有什么关联呢? 注意:连加中的第一次跑来后一共是7只的7在哪里(让学生说一说)?说明为了避免忘记可以连线标出来,正常计算不需要画线。 学生分小组讨论,然后选代表分别说一说是怎样列式计算的。(如没有学生用连加,老师可以直接出示。) 原来是2个数加起来,现在是3个数加起来。 学生一起读出“5加2加1”。 小组内讨论,然后选代表说一说。 先算5+2=7,接着算7+1=8。 学生分别说一说。 相同点:都能表示事情发生的顺序“原来有5只小鸡,先跑来2只是7只,又跑来1只,一共是8只”。 不同点:分步计算是两个算式,连加是一个算式。 本环节设计层层推进,慢慢领悟连加的意义及其算理,了解算法。着重引导学生联系图意说说怎样算的,并由此揭示算法,也就是说,我们先算(5+2=7),再算什么?(再算7+1=8),由此循序渐进,以加强学生对连加的意义的理解。

3.体会连加算式的简洁。 哪个算式写起来更方便?你喜欢哪个? 学生发表自己的想法。 通过对比两步计算和连加运算,启发学生主动思考,寻找方便简洁的列式方法,学生感受连加的简洁,同时感受解决问题的多样性和择优思想。

教学连减 1.创设动态情境,让学生感受故事发生的过程。 利用课件的演示,然后让学生用自己的语言描述故事,可以建议学生用“……跑走……,……又跑走……”的词语描述事情发生的顺序。 让学生动手摆一摆,可以用喜欢的东西代替小鸡,表示故事发生的顺序。要让其他同学能看出每次跑走了几只小鸡,边摆边说。也可以一个学生摆,让其他同学说一说。 根据这幅图你能提出一个什么数学问题呢?(逐步引导让学生提出这样一个数学问题“还剩下多少只小鸡?”) 学生根据自己观察到的和想到的说一说。 学生根据自己的理解用喜欢的物品摆一摆。 学生纷纷说出自己想到的数学问题。 让学生充分的感知,并通过自己的感知说出图意,培养了学生理解和说的能力。 让学生把自己想表达的借助拼摆表示出来,这个实践活动充分利用小学生喜好动手玩的心理,把好玩的习惯引导到学习上。使抽象枯燥的数学知识让学生“玩”出数学道理来。帮助学生理解连减的含义、突破难点,培养学生数形结合的思想。 根据生活中熟悉的场景提出数学问题,从中感受学数学、用数学的乐趣。

2. 列式并探究计算方法。 根据我们提出的问题“还剩下多少只小鸡?”,想一想怎样列式计算呢? 同学们真棒!我们一起看看你们的解决方法,有的同学是用了我们熟悉的方法,用两次减法计算解决的;有的同学列出了这样的算式(8-2-2),像这样用一个数连续减去两个或者两个以上的数的运算叫做连减。那这样的算式和我们之前学过的减法有什么不同呢? 同学们说的真好,那你们知道这样的算式怎样读吗? 同学们读得真棒,那你们知道这样的算式怎样计算吗? 教师根据学生的回答总结,边说边演示计算过程,并按照教材的标识标出计算的顺序。 同学们,谁能说一说算式里的8、两个2和4分别表示什么吗? 同学们,这里的两步计算和连减,它们之间有什么关联呢? 注意:连减中的第一次跑走后一共是6只的6在哪里(让学生说一说)?说明为了避免忘记可以连线标出来,正常计算不需要画线。 学生分小组讨论,然后选代表分别说一说是怎样列式计算的。(如没有学生用连减,老师可以直接出示。) 原来是2个数相减,现在是1个数连续减两个数。 学生一起读出“8减2减2”。 小组内讨论,然后选代表说一说。 先算8-2=6,接着算6-2=4。 学生分别说一说。 相同点:都能表示事情发生的顺序“原来有8只小鸡,先跑走2只是6只,又跑2只,最后剩下4只”。 不同点:分步计算是两个算式,连减是一个算式。 本环节设计层层推进,慢慢领悟连减的意义及其算理,了解算法。着重引导学生联系图意说说怎样算的,并由此揭示算法,也就是说,我们先算(8-2=6),再算什么?(再算6-2=4),由此循序渐进,以加强学生对连减的意义的理解。

3.体会连加算式的简洁。 哪个算式写起来更方便?你喜欢哪个? 学生发表自己的想法。 通过对比两步计算和连减运算,感受连减的简洁,同时感受解决问题的多样性和择优思想。

环节三 巩固练习 1.算一算,填一填。 2.填一填。 3. 横行、竖行上的数相加,各得多少! 让学生初步理解一步计算和两步计算之间的联系,掌握连加、连减的计算顺序,从而更好地感受连加、连减计算的形成过程。 巩固连加、连加的意义及其计算方法。填完算式后,让学生说一说算式的意思,从而加深对连加、连减的认识。 培养应学生能用所学知识解决实际问题的能力和形成研究问题的方法,着眼于学生体验知识并将其内化为能力。

环节四 课堂小结 回想一下这节课学到了什么? 1.认识了连加、连减及其意义。 2. 能根据情景图说一说,并列出对应的连加、连减算式,然后进行计算,解决问题。 适当进行回顾、反思、总结,帮助学生回顾学习过程,总体把握知识,培养学生善于思考、归纳总结的能力。

1

第9课时 连加、连减

教学内容分析

连加、连减虽然不是加法和减法单元的教学重点,但却是本单元的难点之一。三个数之间的运算是学生第一次接触,对学生来说有一定的难度,因为在计算过程中,需要思考先算什么、再算什么,分两步口算才能得到结果,特别是第二步计算要用到第一步计算的结果,学生容易忘记第一步的得数,或者看不到第一步的结果而导致计算错误。在教学中,教师要根据这一知识的自身特点和学生已有的知识基础、生活经验,充分引导学生联系具体情境理解连加连减的含义,理解运算顺序,掌握计算方法。要引导学生通过具体情境多观察、多讨论、多表述,在多样的活动中深入领会并掌握知识。

教学目标:

1. 认识连加、连减并理解其意义,初步渗透部分与整体的相对性。

2. 掌握连加、连减的计算方法,并体验算法多样化。

3. 运用连加、连减知识解决实际问题,体会数学与生活的密切联系。

教学重点:

直观理解连加、连减的含义,掌握连加、连减的计算顺序。

教学难点:

运用连加、连减解决日常生活中的一些简单实际问题。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情境 同学们,今天上课之前,照样先是我们的口算PK赛!看谁算得又对又快! 学生计算 点名让学生说出得数,核实正误。 以PK比赛的形式设计,调动学生学习的积极性。通过做练习、说一说的活动,既是对之前掌握的知识的回顾,同时为理解新知识连加、连减积累感性认识。

同学们,观察这些算式,你们发现什么了吗?请你和大家分享一下吧! 预设:每组算式第一个算式的得数是下一个算式的第一个数;前边两组上下两个算式都是加法;后边两组上下两个算式都是减法。

环节二 探究新知 教学连加 1.创设动态情境,让学生感受故事发生的过程。 同学们,小明是一个爱劳动的孩子。今天,他又在帮妈妈干活了。瞧!小明在干什么?利用课件的演示,然后让学生用自己的语言描述故事,可以建议学生用“……跑来……,……又跑来……”的词语描述事情发生的顺序。 让学生动手摆一摆,可以用喜欢的东西代替小鸡,表示故事发生的顺序。要让其他同学能看出每次来了几只小鸡,包含分三部分,边摆边说。也可以一个学生摆,让其他同学说一说。 根据这幅图你能提出一个什么数学问题呢?(逐步引导让学生提出这样一个数学问题“一共有多少只小鸡?”) 学生根据自己观察到的和想到的说一说。 学生根据自己的理解用喜欢的物品摆一摆。 学生纷纷说出自己想到的数学问题。 让学生充分的感知,并通过自己的感知说出图意,培养了学生理解和说的能力。 让学生把自己想表达的借助拼摆表示出来,这个实践活动充分利用小学生喜好动手玩的心理,把好玩的习惯引导到学习上。使抽象枯燥的数学知识让学生“玩”出数学道理来。帮助学生理解连加的含义、突破难点,培养学生数形结合的思想。 根据生活中熟悉的场景提出数学问题,从中感受学数学、用数学的乐趣。培养学生发现数学信息和提出问题的意识和能力。

2. 列式并探究计算方法。 根据我们提出的问题“一共有多少只小鸡?”,想一想怎样列式计算呢? 同学们真棒!我们一起看看你们的解决方法,有的同学是用了我们熟悉的方法,用两次加法计算解决的;有的同学列出了这样的算式(5+2+1),像这样把三个或者三个以上的数合并起来的运算叫做连加。那这样的算式和我们之前学过的加法有什么不同呢? 同学们说的真好,那你们知道这样的算式怎样读吗? 同学们读得真棒,那你们知道这样的算式怎样计算吗? 教师根据学生的回答总结,边说边演示计算过程,并按照教材的标识标出计算的顺序。 同学们,谁能说一说算式里的5、2、1和8分别表示什么吗? 同学们,这里的两步计算和连加,它们之间有什么关联呢? 注意:连加中的第一次跑来后一共是7只的7在哪里(让学生说一说)?说明为了避免忘记可以连线标出来,正常计算不需要画线。 学生分小组讨论,然后选代表分别说一说是怎样列式计算的。(如没有学生用连加,老师可以直接出示。) 原来是2个数加起来,现在是3个数加起来。 学生一起读出“5加2加1”。 小组内讨论,然后选代表说一说。 先算5+2=7,接着算7+1=8。 学生分别说一说。 相同点:都能表示事情发生的顺序“原来有5只小鸡,先跑来2只是7只,又跑来1只,一共是8只”。 不同点:分步计算是两个算式,连加是一个算式。 本环节设计层层推进,慢慢领悟连加的意义及其算理,了解算法。着重引导学生联系图意说说怎样算的,并由此揭示算法,也就是说,我们先算(5+2=7),再算什么?(再算7+1=8),由此循序渐进,以加强学生对连加的意义的理解。

3.体会连加算式的简洁。 哪个算式写起来更方便?你喜欢哪个? 学生发表自己的想法。 通过对比两步计算和连加运算,启发学生主动思考,寻找方便简洁的列式方法,学生感受连加的简洁,同时感受解决问题的多样性和择优思想。

教学连减 1.创设动态情境,让学生感受故事发生的过程。 利用课件的演示,然后让学生用自己的语言描述故事,可以建议学生用“……跑走……,……又跑走……”的词语描述事情发生的顺序。 让学生动手摆一摆,可以用喜欢的东西代替小鸡,表示故事发生的顺序。要让其他同学能看出每次跑走了几只小鸡,边摆边说。也可以一个学生摆,让其他同学说一说。 根据这幅图你能提出一个什么数学问题呢?(逐步引导让学生提出这样一个数学问题“还剩下多少只小鸡?”) 学生根据自己观察到的和想到的说一说。 学生根据自己的理解用喜欢的物品摆一摆。 学生纷纷说出自己想到的数学问题。 让学生充分的感知,并通过自己的感知说出图意,培养了学生理解和说的能力。 让学生把自己想表达的借助拼摆表示出来,这个实践活动充分利用小学生喜好动手玩的心理,把好玩的习惯引导到学习上。使抽象枯燥的数学知识让学生“玩”出数学道理来。帮助学生理解连减的含义、突破难点,培养学生数形结合的思想。 根据生活中熟悉的场景提出数学问题,从中感受学数学、用数学的乐趣。

2. 列式并探究计算方法。 根据我们提出的问题“还剩下多少只小鸡?”,想一想怎样列式计算呢? 同学们真棒!我们一起看看你们的解决方法,有的同学是用了我们熟悉的方法,用两次减法计算解决的;有的同学列出了这样的算式(8-2-2),像这样用一个数连续减去两个或者两个以上的数的运算叫做连减。那这样的算式和我们之前学过的减法有什么不同呢? 同学们说的真好,那你们知道这样的算式怎样读吗? 同学们读得真棒,那你们知道这样的算式怎样计算吗? 教师根据学生的回答总结,边说边演示计算过程,并按照教材的标识标出计算的顺序。 同学们,谁能说一说算式里的8、两个2和4分别表示什么吗? 同学们,这里的两步计算和连减,它们之间有什么关联呢? 注意:连减中的第一次跑走后一共是6只的6在哪里(让学生说一说)?说明为了避免忘记可以连线标出来,正常计算不需要画线。 学生分小组讨论,然后选代表分别说一说是怎样列式计算的。(如没有学生用连减,老师可以直接出示。) 原来是2个数相减,现在是1个数连续减两个数。 学生一起读出“8减2减2”。 小组内讨论,然后选代表说一说。 先算8-2=6,接着算6-2=4。 学生分别说一说。 相同点:都能表示事情发生的顺序“原来有8只小鸡,先跑走2只是6只,又跑2只,最后剩下4只”。 不同点:分步计算是两个算式,连减是一个算式。 本环节设计层层推进,慢慢领悟连减的意义及其算理,了解算法。着重引导学生联系图意说说怎样算的,并由此揭示算法,也就是说,我们先算(8-2=6),再算什么?(再算6-2=4),由此循序渐进,以加强学生对连减的意义的理解。

3.体会连加算式的简洁。 哪个算式写起来更方便?你喜欢哪个? 学生发表自己的想法。 通过对比两步计算和连减运算,感受连减的简洁,同时感受解决问题的多样性和择优思想。

环节三 巩固练习 1.算一算,填一填。 2.填一填。 3. 横行、竖行上的数相加,各得多少! 让学生初步理解一步计算和两步计算之间的联系,掌握连加、连减的计算顺序,从而更好地感受连加、连减计算的形成过程。 巩固连加、连加的意义及其计算方法。填完算式后,让学生说一说算式的意思,从而加深对连加、连减的认识。 培养应学生能用所学知识解决实际问题的能力和形成研究问题的方法,着眼于学生体验知识并将其内化为能力。

环节四 课堂小结 回想一下这节课学到了什么? 1.认识了连加、连减及其意义。 2. 能根据情景图说一说,并列出对应的连加、连减算式,然后进行计算,解决问题。 适当进行回顾、反思、总结,帮助学生回顾学习过程,总体把握知识,培养学生善于思考、归纳总结的能力。

1