第三课 短诗五首——《断章》课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三课 短诗五首——《断章》课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 08:56:27 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

月夜

萧红墓畔口占

断章

风雨吟

统一

3.短诗五首

断 章

卞之琳

教学目标

1、朗读这首诗,体会凝练而含蓄的绘画美、音乐美、建筑美。

2、把握诗歌中的意象,揣摩诗人情感,理解诗中蕴含的哲理。

3、感受诗歌的不同艺术风格,体会不同的诗味。

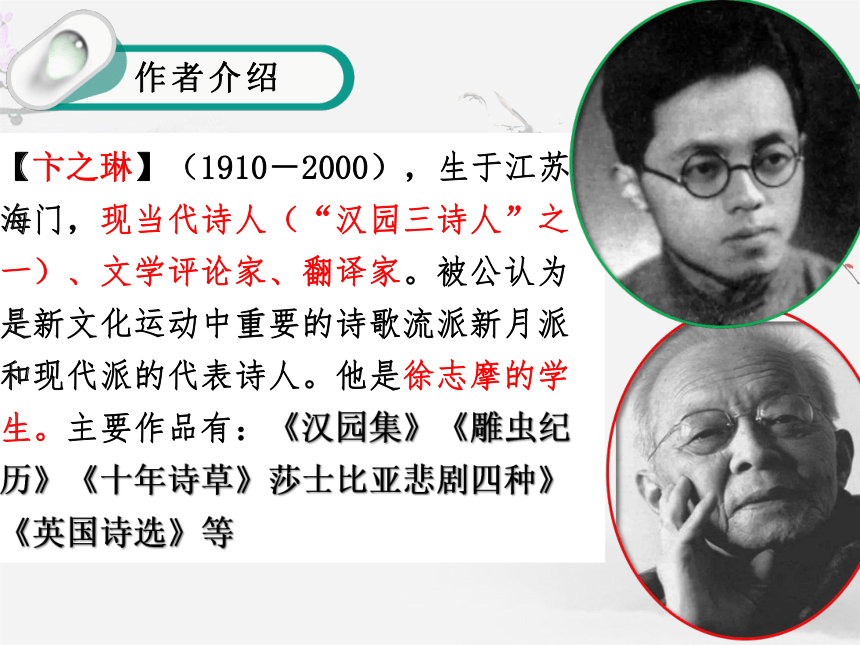

作者介绍

【卞之琳】(1910-2000),生于江苏海门,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、文学评论家、翻译家。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。他是徐志摩的学生。主要作品有:《汉园集》《雕虫纪历》《十年诗草》莎士比亚悲剧四种》《英国诗选》等

背景资料

《断章》创作于1935年10月,据作者说,这四行诗原在一首长诗中,但全诗仅有这四行使他满意,于是抽出来独立成章,标题由此而来。这首诗虽只有短短4行,却用简明的意象阐释了深刻的折理。

断章

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

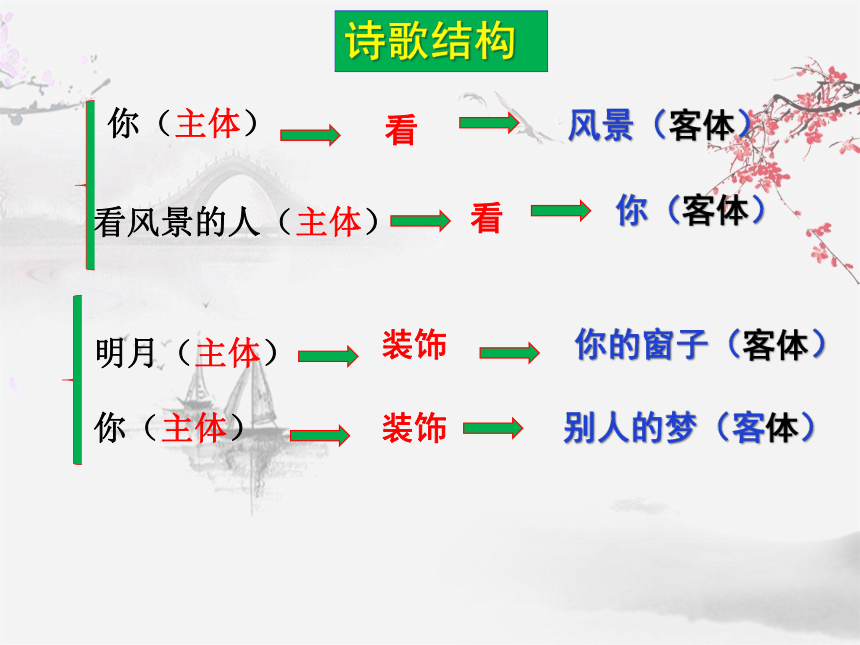

诗歌结构

你(主体)

风景(客体)

看风景的人(主体)

看

明月(主体)

你(主体)

你(客体)

你的窗子(客体)

别人的梦(客体)

看

装饰

装饰

全诗四行,分成两节,恰似并置在一起的两组镜头。

上段是两个画面:桥,桥前的风景,桥后的楼。其中有两个动点,一个是桥上人的视点,一个是楼上人的视点,且一前一后,一高一低,呈现出前摄后、高压低之势,构成一两幅有趣的图画。

下段首句写明月饰窗,这是一种主观感受,言外托出一个当窗望月的人。未句点出望月人此刻恰是他人梦中之人,仿佛推出了螳螂后面的黄雀,使读者的想象视野徒然扩展,于不动声色间出奇制胜。

诗歌内容

第一节是两个画面,前一个画面“你站在桥上看风景。”。“桥”和“楼上”表面上没有什么关联,却因为“看”和风景构成联系。

第一句画面中,“你”是主体,第二

画面中“看风景的人在楼上看你”,

“你”则变为客体。因为你又成了“

看风景的人”的“风景”。

诗歌解析

第二节两个画面中,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,窗子与梦互不相关联的,却在“装饰”这一点上又发生了联系。同样“你”则是由客体转为主体。“你”在楼上

赏景,欣赏明月的万里清辉,明月

装饰了你的窗子,而“你”和明月又

成为别人梦的内容。

一切事物都是相对了,一切事物又都是有关联的。看起来是彼此独立、无关的。犹如“断章”,实际上却构成了一个互有关联、同一不可分割的系统。

1、这首诗歌表达了怎样的哲理内涵?

合作探究

2、怎么理解诗歌中的“你”?

“你”不再指诗歌情境中具体的个体,而是可以指称任何人、人类的全体——“你”既可以是楼上的人,也可以是桥上的人;既可以是读者,也可以是没读过诗的芸芸众生。“你”、“楼上人”、

无数个“你”,无数个“楼上人”,

共同组成这个世界。

板书设计

断

章

以桥为

中心

以你为

中心

第一幅图画

“你站在桥上看风景”

第二幅图画

“看风景的人在楼上看你”

第三幅图画

“明月装饰了你的窗子,”

第四幅图画

“你装饰了别人的梦。”

主体客体相互转换,世界事物相互关联

《断章》中,诗人通过描绘四幅人物与事物的画面,用简单的意象,带给我们丰富的哲思,启迪我们:宇宙中的事物是相互依存、普遍联系的,可以相互转化,并不是绝对和孤立存在的;这个事物和那个事物的关系是有条件的、受制约的。

诗歌主旨

绘画美:意象交叠组合成了四幅画面,每幅画面内部又有微妙的联系。作者把这些看来零乱的人和物,巧妙地组织在一个框架中,构成了匀称的图画。这几幅画虽没有明丽的颜色,画面却配置得错落有致,透明清晰。

艺术特点

1、构思巧妙,诗歌绘画美、音乐美、建筑美。

建筑美:对仗工整。诗歌虽然只有两节四句话,但是结构完整对称,第一节里“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”字数加标点分别是九个字和十个字。而第二节“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”字数加标点也是第一节字数倒过来——十个字和九个字。

音乐美:诗歌回还往复。第一节“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”诗歌以第二人称“你”开头,又以“你”结束,第一句“看风景”结束,第二句“看风景”有开头。这样看起来错落有致,整齐划一,有音乐节奏感。

此诗含蓄蕴藉,但语言却极朴素、平实,以人人能懂的语句,写人人能悟却不能道尽的哲理与人生智慧:万事万物的独立、分割都是相对的、暂时的,联系是内在的、永恒的。

2.语言朴素、平实,却哲理丰富。

月夜

萧红墓畔口占

断章

风雨吟

统一

3.短诗五首

断 章

卞之琳

教学目标

1、朗读这首诗,体会凝练而含蓄的绘画美、音乐美、建筑美。

2、把握诗歌中的意象,揣摩诗人情感,理解诗中蕴含的哲理。

3、感受诗歌的不同艺术风格,体会不同的诗味。

作者介绍

【卞之琳】(1910-2000),生于江苏海门,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、文学评论家、翻译家。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。他是徐志摩的学生。主要作品有:《汉园集》《雕虫纪历》《十年诗草》莎士比亚悲剧四种》《英国诗选》等

背景资料

《断章》创作于1935年10月,据作者说,这四行诗原在一首长诗中,但全诗仅有这四行使他满意,于是抽出来独立成章,标题由此而来。这首诗虽只有短短4行,却用简明的意象阐释了深刻的折理。

断章

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

诗歌结构

你(主体)

风景(客体)

看风景的人(主体)

看

明月(主体)

你(主体)

你(客体)

你的窗子(客体)

别人的梦(客体)

看

装饰

装饰

全诗四行,分成两节,恰似并置在一起的两组镜头。

上段是两个画面:桥,桥前的风景,桥后的楼。其中有两个动点,一个是桥上人的视点,一个是楼上人的视点,且一前一后,一高一低,呈现出前摄后、高压低之势,构成一两幅有趣的图画。

下段首句写明月饰窗,这是一种主观感受,言外托出一个当窗望月的人。未句点出望月人此刻恰是他人梦中之人,仿佛推出了螳螂后面的黄雀,使读者的想象视野徒然扩展,于不动声色间出奇制胜。

诗歌内容

第一节是两个画面,前一个画面“你站在桥上看风景。”。“桥”和“楼上”表面上没有什么关联,却因为“看”和风景构成联系。

第一句画面中,“你”是主体,第二

画面中“看风景的人在楼上看你”,

“你”则变为客体。因为你又成了“

看风景的人”的“风景”。

诗歌解析

第二节两个画面中,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,窗子与梦互不相关联的,却在“装饰”这一点上又发生了联系。同样“你”则是由客体转为主体。“你”在楼上

赏景,欣赏明月的万里清辉,明月

装饰了你的窗子,而“你”和明月又

成为别人梦的内容。

一切事物都是相对了,一切事物又都是有关联的。看起来是彼此独立、无关的。犹如“断章”,实际上却构成了一个互有关联、同一不可分割的系统。

1、这首诗歌表达了怎样的哲理内涵?

合作探究

2、怎么理解诗歌中的“你”?

“你”不再指诗歌情境中具体的个体,而是可以指称任何人、人类的全体——“你”既可以是楼上的人,也可以是桥上的人;既可以是读者,也可以是没读过诗的芸芸众生。“你”、“楼上人”、

无数个“你”,无数个“楼上人”,

共同组成这个世界。

板书设计

断

章

以桥为

中心

以你为

中心

第一幅图画

“你站在桥上看风景”

第二幅图画

“看风景的人在楼上看你”

第三幅图画

“明月装饰了你的窗子,”

第四幅图画

“你装饰了别人的梦。”

主体客体相互转换,世界事物相互关联

《断章》中,诗人通过描绘四幅人物与事物的画面,用简单的意象,带给我们丰富的哲思,启迪我们:宇宙中的事物是相互依存、普遍联系的,可以相互转化,并不是绝对和孤立存在的;这个事物和那个事物的关系是有条件的、受制约的。

诗歌主旨

绘画美:意象交叠组合成了四幅画面,每幅画面内部又有微妙的联系。作者把这些看来零乱的人和物,巧妙地组织在一个框架中,构成了匀称的图画。这几幅画虽没有明丽的颜色,画面却配置得错落有致,透明清晰。

艺术特点

1、构思巧妙,诗歌绘画美、音乐美、建筑美。

建筑美:对仗工整。诗歌虽然只有两节四句话,但是结构完整对称,第一节里“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”字数加标点分别是九个字和十个字。而第二节“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”字数加标点也是第一节字数倒过来——十个字和九个字。

音乐美:诗歌回还往复。第一节“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”诗歌以第二人称“你”开头,又以“你”结束,第一句“看风景”结束,第二句“看风景”有开头。这样看起来错落有致,整齐划一,有音乐节奏感。

此诗含蓄蕴藉,但语言却极朴素、平实,以人人能懂的语句,写人人能悟却不能道尽的哲理与人生智慧:万事万物的独立、分割都是相对的、暂时的,联系是内在的、永恒的。

2.语言朴素、平实,却哲理丰富。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读