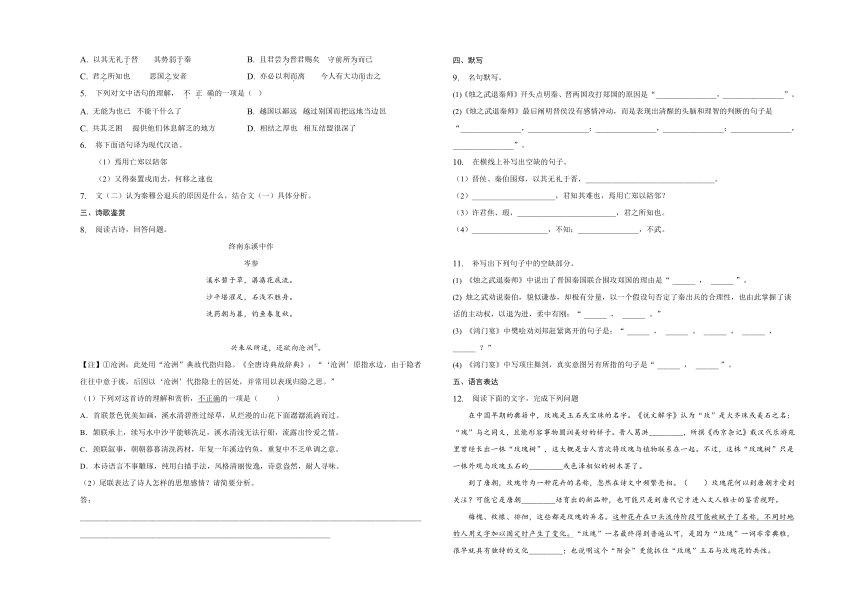

第一单元 单元练习 (含解析)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 第一单元 单元练习 (含解析)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 10:21:48 | ||

图片预览

文档简介

部编版高中语文必修下第一单元单元练习

现代文阅读

1. 阅读下面的文字,完成试题。

材料一:

2020年的“五一”小长假,许多网友与考古人一起在“云端”见证了“2019年度全国十大考古新发现”产生的全过程。受新冠肺炎疫情影响,此次“全国十大考古新发现”终评会主动创新形式,利用“五一”小长假在网络会议平台全程直播了20个入围项目的汇报展示、专家提问点评以及最后的荣誉揭晓。据不完全统计,此次直播的观看总量达2278万人次,与“十大考古”相关的网络互动话题总阅读量达1.66亿人次。

通过“云端”文博,公众可以“云端”漫步、手指触行,轻松进入国家级的考古评审现场,走进考古人的世界。在直播中,评审专家提出近乎刁钻的专业问题,考古领队的学术解答让人深思,他们讲述的考古历程同样极为吸引人。“茫茫沙漠中如何找到玉矿遗址?”面对这一问题,甘肃省文物考古研究所的陈国科在“答辩”中回顾了自己寻找玉矿遗址的种种艰辛和孜孜探求未知历史的心路历程,感动了不少网友。许多人这才知道,有些考古领队和自己负责的项目已经一起走过了几十年。

(摘编自闻白《“云考古”带来的文化体验》)

材料二:

考古,一个“冷门”领域,在2020年被频频关注。

中共中央政治局第二十三次集体学习,以“我国考古最新发现及其意义”为题;教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上,十位发言的专家中就有一位考古学家;科学家座谈会上,七位发言的科学家中有一位用古DNA研究探源中华文明的“80后”研究员。

考古为什么如此重要?

认识历史离不开考古学。考古学既是观察历史的“望远镜”,又是观察历史的“显微镜”,在帮助国家和民族恢复历史记忆的过程中具有不可替代的重要作用。中国考古学诞生百年来,考古学人在中国版图上追寻中国走过的路,寻找中华民族产生、发展、壮大的历史过程,探寻华夏文明五千年绵延不断的内在机制,为中华振兴寻找历史依据,真可谓“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。犹记得,2013年12月,习近平总书记在主持中共中央政治局第十二次集体学习时就曾指出,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。

从一个更为纵深的视角来看,当今中国正在进行的伟大实践创新,必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确道路之上。因此,要努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供有力支撑。早在20世纪80年代初,老一辈中国考古学家便提出要建立考古学研究的“中国学派”。前辈学者曾充满信心地比喻:经过几代人血汗的浇灌,终于培育出了“中国学派”这个“新种”;而社会主义制度下的大量考古实践,是这个“新种”生长的土壤;从实际出发的比较分析、综合概括,则是“中国学派”出现的“催化剂”。

考古,研究的是过去,瞄准的却是未来。它不等同于“挖土”,也不意味着“穷”。源远流长、博大精深的中华文明,是增强民族凝聚力、提升民族自豪感的宝藏。

(摘编自杨逸淇《考古,比我们想象的要酷!》)

材料三:考古学在诞生后的约200年中已经改变了公众对世界的看法,田野考古发掘获得的各类遗物充实了博物馆,成为现代社会非常重要的公共文化和教育资源。但在第二次世界大战后,随着世界经济快速发展,大规模的开发建设以及受利益驱使的盗掘,令越来越多的考古遗产遭到人为破坏。严峻的形势使很多学者意识到仅仅依靠考古学界的力量难以全面保护分布广泛、数量巨大的考古遗产,考古遗产的保护需要政府的介入和社会、公众的支持。这就要求考古学界必须向社会阐明考古的意义和考古遗产的价值,让更多的人参与到考古遗产保护中。出于以上多种原因,国际上开展了许多面向社会和公众的考古活动探讨和实践,欧美学术界逐渐形成了公共考古学这个研究领域。

在与欧美国家愈来愈频繁和深入的学术交流中,一些中国的考古学者看到国际上已经有相对成熟的面向公众的考古活动,开始思考我国应该如何更好地让社会和公众了解考古学,提出中国亟须构建公共考古学,并逐渐开展了相关的理论探讨和社会实践工作。经过近10年的摸索和发展,我国越来越多的考古学者转变了理念,认同公众拥有了解、接触和利用考古遗产的权利,认同考古研究的成果应该尽快转化为社会知识,因为只有这样,专业的学术研究才真正具有社会价值。审视我国公共考古学的发展状况可以发现,目前这一领域的发展主要呈现出以下一些特点:一是从偶发性向常态化发展,二是从不固定状态逐渐向制度化发展,三是公共考古活动越来越多样化,四是关注考古遗产与文化创意产业的融合。

从目前的状况来看,公共考古学涉及的内容主要是考古学的科学普及,而考古学的科学普及所体现的考古学与公众的关系主要是单向度的,公众是受众而不是参与者。事实上,考古学的科学普及只是公共考古学的主要内容之一,并不是全部内容。如果我们把公共考古学仅仅理解为考古学的科学普及或者大众化,实际上就忽视了公共考古学的公共性、政治性和伦理性。但目前我国考古学界在这些方面的理论探讨和研究还比较少,今后应该在这些领域进行更深入的思考。公共考古学的发展会促进考古学者转换思维,批判性地反思学科伦理,扩展研究视角,关注考古学所处世界的现实问题。从这个意义上说,公共考古学是推动考古学不断发展完善的重要机制,也是提高全民智识和审美水平的重要方式。

(摘编自杭侃《公共考古学推动考古学发展》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.受新冠肺炎疫情影响,“2019年度全国十大考古新发现”终评会利用“五一”小长假在网络会议平台上进行直播,观看人数高达2278万。

B.材料一举陈国科在“答辩”中回顾自己寻找玉矿遗址的例子,充分体现了考古工作者工作的艰辛和他们对考古工作的热爱。

C.材料二第二段写到三场重要的国家级会议,它们或以考古为主题,或有考古专家参与,这都表明我国考古专业正由“冷门”走向“热门”。

D.第二次世界大战后,世界经济的发展使考古遗产遭到破坏,同时也使学者们意识到考古遗产的保护需要政府介入其中,还需要社会和公众支持。

(2)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.公众通过“云端”文博可以进行“云端”漫步、手指触行,能够进入国家级的考古评审现场,这充分体现了“云端”文博的便捷性、共享性。

B.国际上相对成熟的面向公众的考古活动引发了我国一部分考古学者的思考,让他们意识到了构建中国公共考古学的紧迫性。

C.公众了解、接触、利用考古遗产,考古研究的成果才能尽快转化为社会知识,只有这样,专业的学术研究才真正具有社会价值。

D.目前,我国的公共考古学虽然呈现出常态化、制度化等发展趋向,但也存在涉及内容不全面、忽视公共考古学的特点等问题。

(3)下列选项中,不属于材料三中阐述的目前我国公共考古学领域发展特点的一项是( )

A.中国考古学会设立了公共考古专业指导委员会,能够长期、固定地开展常态化的活动,并与大众媒体建立了常态化的联系与合作。

B.公共考古活动重点面向不同人群设计了形式多样的活动,一些青年学者利用微信等新媒体建设了很有影响力的公共考古传播平台。

C.我国公共考古活动虽然面临缺少资金和人员的困境,但考古工作人员的社会责任感和工作热情支撑着公共考古活动的正常运行。

D.考古科研机构通过举办创意设计赛、展览、论坛等活动,汇集考古、艺术、设计等多领域的学者,共同探索如何利用其他艺术形式呈现考古遗产的魅力。

(4)材料二在论证上有怎样的特点?请简要分析。

(5)2020年高考,湖南考生钟芳蓉以高分报考北大考古学专业,引发热议,有很多人不赞同她的选择。请根据材料,以钟芳蓉的名义向反对者阐述选择考古学专业的原因。

________________________________________________________________________________________

2. 阅读下面的文字,完成下列题。

树林里的眼睛

鲍尔吉·原野

①我不怕走夜路,在夜里走路感觉比白天更放松。这好像是动物的想法,不知什么时候传染到我身上了。从葛根召到赫林塔拉约有20公里,我傍晚睡觉,睡到夜里11点爬起来,往赫林塔拉走。

②过马车的道路长满杂草,车轱辘压过的土业已死去,不长草了。路两旁的新疆杨胸径达到碗口粗,树上的叶子在风里旋转着跳舞。叶子在叶柄上来回转,像有手指捻转。新疆杨的树叶分成两色,绿色的叶面有光滑的蜡质,灰色的背面长着绒毛。夜里,叶子的绿色和灰色变为黑白两色,在风里旋转着给人变戏法。往前走,经过山榆树和蒙古栎的树林。月光照不进浓密的树林,林内好像是漆黑的仓库。或者说,像一列看不见尾巴的闷罐车停在树林里,漆黑的车厢上面装载着向上生长的树。

③我知道树林里有无数双眼睛在看我,我有些得意。动物不出声地看我,瞪着亮晶晶的眼睛。它们的眼睛比玻璃球还亮,没有杂质。它们在看这个双下肢行走的“人”在干什么,去哪里。想到这个,我笑起来,这并非讨好它们,而是表示我也是愉快的。虽然我是“人”,但并非所有的“人”都坏,“人”也并非随时随地都坏。有时,他走路而已,微笑而已。他以双下肢行走的本意不是耍杂技,这是进化的结果。他的双上肢前后摆动,不是做暗号,而是在平衡身体。人类所有的坏事都是用手干的,我摊开手,上面没猎枪和夹子,也没毒饵。我只是一个去赫林塔拉的人。去赫林塔拉也不是为了干坏事,我要到那里山顶上护林员住过的废弃屋里睡到凌晨,起来看日出和那里的岩画,拍点照片,然后再走回来,经过你们。当然这已是明天白天的事了。白日里,新疆杨的叶子变成绿灰旋转,而不是黑白。这条路上的月光会被太阳铲掉,铺上明亮的阳光,那时候你们都回到了窝里和洞里。白日才是你们的黑夜。

④月光像用喷雾器喷洒在草叶上的乳液,白得均匀。再往前走,快到夜里12点时,凉气从树林里跑出来,包住我的身体。地上的月光变得更白,如同冻结了地面。我坐在路边歇一会儿,突然害怕有动物把双爪搭在我肩上。于是我靠着一棵树休息。怎么看不到动物们在夜里活动呢?我知道肯定有动物在树林里与我并行,跟踪我。它可能是狐狸或獾子,但最好不是野猪。除了老虎和熊,谁也不是成年野猪的对手。这只狐狸或獾子看我到底想干什么,它觉得我不可能仅仅是走。

⑤月亮朝西北下坠,月牙比刚才更向后仰,好像把飞机座椅向后调整了,它躺在碧海的沙发上看天。月亮当然也要看天,这差不多是它主要的工作。人类觉得月亮一直在俯瞰大地,这是错觉,月亮要看群星的位置。星星们一如夜海里的岛屿,是不融化的白色冰山。星星们离月亮很近,彼此观望都无须仰脖子。它们互相照耀,有足够的光。

⑥夜的树林里总有声响,像鸟窝从树上掉了下来,像松鼠掉进铺满落叶的坑里。但没有人弄出的声音,什么声音都不会妨碍夜行人的安全。就人的体积、外形、气味而言,没有哪些动物想把人当作食物吃掉。它们对人始终恐惧。人用文化歌颂人的各种俊美,大多数人都信了,但动物一眼就看出人的丑。人在它们眼里,比人眼中的河马还要丑,它们不吃这么丑的东西。动物辨识对方,嗅觉比视觉更具有优先权。动物都不喜欢人类发出的强烈气味。想这些,是让我走夜路时放松一些,人的相貌与气味的武器已足够强大。

⑦前面有河水,这条河浅而宽。到对岸,河水把我的气味传得更远,让更多的动物悄悄离开。流水的声音好像并不由河水冲击鹅卵石而来,是水对水的耳语,边说边笑,包含许多秘密。河对岸,草地开着小花,夜里看都是白花。走百十米,白花止步。前面是一片开白花的树林,好像草地的白花爬到树上去了,这完全有可能,因为树底下已见不到小白花。

⑧夜里的树高大且茂盛。我进树林里走了一会儿,因为视力没动物那么好,怕崴脚便回到路上。树林在夜里发出清香,我称之为“夜味”。夜味并不像夜色那么黏稠,它清凉、下沉,摸一摸你的脸就去了别处。夜的味集合了青草与枯草、绿叶与落叶的气味,是混合香型。其中也有岩石的冷冽的气息。昆虫们在我们没有察觉的草与土里忙碌,过日子呢。月亮下坠,更加偏远。道路和岩石的白色已变得模糊,夜比子夜更加渊深。我走了3个多小时,夜才开始真正地黑了,现在接近凌晨3点。

(有删改)

(1)下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.文章第②段运用比喻的修辞手法,把叶子比作人,写叶子在风中跳舞和变戏法,写出了夜间路上的风景。

B.文章第③段写“我笑起来”,“我”笑的原因是“我”独自在夜里的树林里走路,有动物陪着“我”,赶走了“我”的孤独。

C.人走在夜晚的树林里,动物并不会把人当作食物,威胁人的安全,表现了人与自然的和谐。

D.文章综合运用了记叙、描写、议论等表达方式,描写丰富、细腻、生动,议论恰到好处,能引发人们的思考。

(2)下列关于文章最后一段的理解,不正确的一项是( )

A.最后一段中对“夜味”的清香的描写与⑥⑦两段中人的气味形成对比,表达了作者的爱憎之情。

B.从结构上看,“我走了3个多小时……凌晨3点”呼应文章开头“睡到夜里11点爬起来,往赫林塔拉走”。

C.最后一段中对树、月亮、岩石等夜晚森林里景物的描写,写出了大自然的美好,充满了趣味。

D.最后一段描写了夜晚的景色,以此结尾,能够给读者留下丰富的想象空间,意蕴悠长,令人回味。

(3)请从艺术技巧的角度赏析文中画线的句子。

(4)文章的标题是“树林里的眼睛”,但全文只有第③段描写了树林里的眼睛,对此你如何理解?

文言文阅读

阅读下面两则文言文,完成小题。

(一)

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

(取材于《烛之武退秦师》)

(二)

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣。烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆公背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆公之心,讵能若是乎?秦穆公之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日,利有大于烛之武者,吾知秦穆公必翻然从之矣!

(取材于吕祖谦《东莱〈左传〉博议》)

3. 下列对句中加点词的解释, 不 正 确的一项是( )

A. 何厌之有 厌:满足 B. 又欲肆其西封 肆:扩张

C. 讵能若是乎 讵:难道 D. 一怵于烛之武之利 怵:警惕

4. 下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是()

A. 以其无礼于晋 其势弱于秦 B. 且君尝为晋君赐矣 守前所为而已

C. 君之所知也 思国之安者 D. 亦必以利而离 今人有大功而击之

5. 下列对文中语句的理解, 不 正 确的一项是( )

A. 无能为也已 不能干什么了 B. 越国以鄙远 越过别国而把远地当边邑

C. 共其乏困 提供他们休息解乏的地方 D. 相结之厚也 相互结盟很深了

6. 将下面语句译为现代汉语。

(1)焉用亡郑以陪邻

(2)又得秦置戍而去,何移之速也

7. 文(二)认为秦穆公退兵的原因是什么,结合文(一)具体分析。

三、诗歌鉴赏

8. 阅读古诗,回答问题。

终南东溪中作

岑参

溪水碧于草,潺潺花底流。

沙平堪濯足,石浅不胜舟。

洗药朝与暮,钓鱼春复秋。

兴来从所适,还欲向沧洲①。

【注】①沧洲:此处用“沧洲”典故代指归隐。《全唐诗典故辞典》:“‘沧洲’原指水边,由于隐者往往中意于彼,后因以‘沧洲’代指隐士的居处,并常用以表现归隐之思。”

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联景色优美如画,溪水清碧胜过绿草,从烂漫的山花下面潺潺流淌而过。

B.颔联承上,续写水中沙平能够洗足,溪水清浅无法行船,流露出怜爱之情。

C.颈联叙事,朝朝暮暮清洗药材,年复一年溪边钓鱼,重复中不乏单调之意。

D.本诗语言不事雕琢,纯用白描手法,风格清丽俊逸,诗意盎然,耐人寻味。

(2)尾联表达了诗人怎样的思想感情?请简要分析。

答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、默写

9. 名句默写。

(1)《烛之武退秦师》开头点明秦、晋两国攻打郑国的原因是“________________,________________”。

(2)《烛之武退秦师》最后阐明晋侯没有感情冲动,而是表现出清醒的头脑和理智的判断的句子是“________________,________________;________________,________________;________________,________________”。

10. 在横线上补写出空缺的句子。

(1)晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,__________________________________。

(2)______________________,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

(3)许君焦、瑕,__________________________,君之所知也。

(4)____________________,不知;________________,不武。

11. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是“ ______ , ______ ”。

(2) 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有分量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:“ ______ , ______ 。”

(3) 《鸿门宴》中樊哙劝刘邦赶紧离开的句子是:“ ______ , ______ 。 ______ , ______ , ______ ?”

(4) 《鸿门宴》中写项庄舞剑,真实意图另有所指的句子是“ ______ , ______ ”。

五、语言表达

12. 阅读下面的文字,完成下列问题

在中国早期的典籍中,玫瑰是玉石或宝珠的名字。《说文解字》认为“玫”是火齐珠或美石之名;“瑰”与之同义,且能形容事物圆润美好的样子。晋人葛洪_________,所撰《西京杂记》载汉代乐游苑里曾经长出一株“玫瑰树”,这大概是古人首次将玫瑰与植物联系在一起。不过,这株“玫瑰树”只是一株外观与玫瑰玉石的_________或色泽相似的树木罢了。

到了唐朝,玫瑰作为一种花卉的名称,忽然在诗文中频繁亮相。( )玫瑰花何以到唐朝才受到关注?可能它是唐朝_________培育出的新品种,也可能只是到唐代它才进入文人雅士的鉴赏视野。

梅槐、枚櫰、徘徊,这些都是玫瑰的异名。这种花卉在口头流传阶段可能被赋予了名称,不同时地的人用文字加以固定时产生了变化。“玫瑰”一名最终得到普遍认可,是因为“玫瑰”一词非常典雅,很早就具有独特的文化_________;也说明这个“附会”更能抓住“玫瑰”玉石与玫瑰花的共性。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.博闻强识 质地 能工巧匠 意蕴

B.博闻强识 质感 奇人异士 意韵

C.满腹经纶 质感 能工巧匠 意韵

D.满腹经纶 质地 奇人异士 意蕴

(2)下列在文中括号内补写的句子,最恰当的一项是( )

A.唐人喜春爱春,因此会有“窗前好树名玫瑰,去年花落今年开”的赞语。

B.唐人有“菡萏泥连萼,玫瑰刺绕枝”的诗句,已经将之与荷花相提并论。

C.“秾艳尽怜胜彩绘,嘉名谁赠作玫瑰”,便道尽了玫瑰色彩艳丽的特点。

D.“杨柳萦桥绿,玫瑰拂地红”,杨柳与玫瑰的相映相衬使春光更觉动人。

(3)文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A.这种花卉在口头流传阶段可能被赋予了名称,在被不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

B.这种花卉在口头流传阶段可能被赋予的名称,被在不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

C.可能这种花卉在口头流传阶段被赋予的名称,在被不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

D.可能这种花卉在口头流传阶段被赋予了名称,被在不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

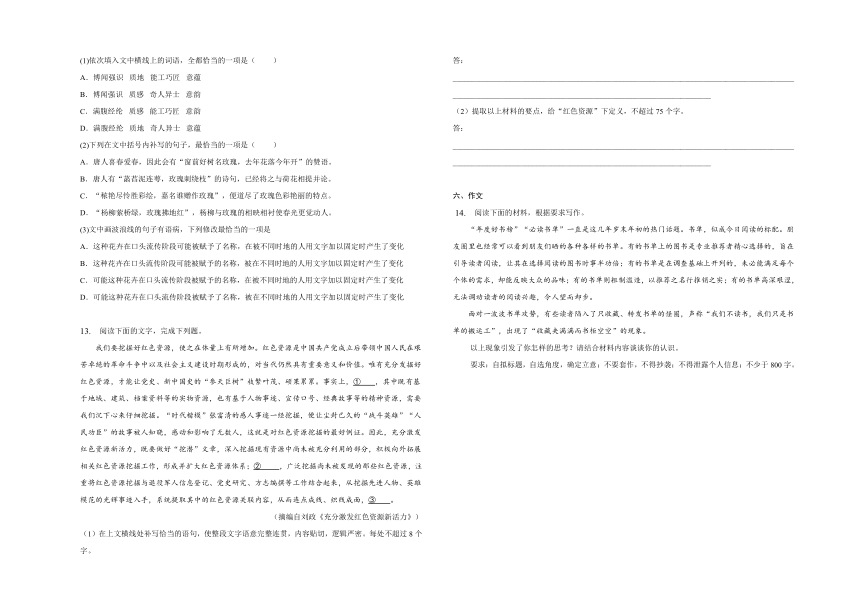

13. 阅读下面的文字,完成下列题。

我们要挖掘好红色资源,使之在体量上有所增加。红色资源是中国共产党成立后带领中国人民在艰苦卓绝的革命斗争中以及社会主义建设时期形成的,对当代仍然具有重要意义和价值。唯有充分发掘好红色资源,才能让党史、新中国史的“参天巨树”枝繁叶茂、硕果累累。事实上,① ,其中既有基于地域、建筑、档案资料等的实物资源,也有基于人物事迹、宣传口号、经典故事等的精神资源,需要我们沉下心来仔细挖掘。“时代楷模”张富清的感人事迹一经挖掘,便让尘封已久的“战斗英雄”“人民功臣”的故事被人知晓,感动和影响了无数人,这就是对红色资源挖掘的最好例证。因此,充分激发红色资源新活力,既要做好“挖潜”文章,深入挖掘现有资源中尚未被充分利用的部分,积极向外拓展相关红色资源挖掘工作,形成并扩大红色资源体系;② ,广泛挖掘尚未被发现的那些红色资源,注重将红色资源挖掘与退役军人信息登记、党史研究、方志编撰等工作结合起来,从挖掘先进人物、英雄模范的光辉事迹入手,系统提取其中的红色资源关联内容,从而连点成线、织线成面,③ 。

(摘编自刘政《充分激发红色资源新活力》)

(1)在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过8个字。

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)提取以上材料的要点,给“红色资源”下定义,不超过75个字。

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作文

14. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“年度好书榜”“必读书单”一直是这几年岁末年初的热门话题。书单,似成今日阅读的标配。朋友圈里也经常可以看到朋友们晒的各种各样的书单。有的书单上的图书是专业推荐者精心选择的,旨在引导读者阅读,让其在选择阅读的图书时事半功倍;有的书单是在调查基础上开列的,未必能满足每个个体的需求,却能反映大众的品味;有的书单则粗制滥造,以推荐之名行推销之实;有的书单高深艰涩,无法调动读者的阅读兴趣,令人望而却步。

面对一波波书单攻势,有些读者陷入了只收藏、转发书单的怪圈,声称“我们不读书,我们只是书单的搬运工”,出现了“收藏夹满满而书柜空空”的现象。

以上现象引发了你怎样的思考?请结合材料内容谈谈你的认识。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案和解析

1.【答案】(1)B

(2)C

(3)C

(4) ①材料二总体上运用了总分总的论证结构,阐述考古学的重要性;②材料二采用比喻论证、举例论证等方法,让论证既透彻又生动。

(5) ①从考古学专业的重要性角度:考古学是认识历史的重要途径,当今中国正在进行的伟大实践创新必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确道路之上。②从选择考古学专业的必要性角度:考古遗产保护形势严峻,需要更多人参与其中,且目前我国公共考古学的发展还不够成熟,需要相关人才。③从考古学专业的发展前景角度:如今考古学受到国家重视,加上科技的应用和公共考古学的发展,考古学的发展前景广阔。

【解析】

(1)

【分析】

本题考查学生对材料相关内容的理解和分析能力。阅读此类文本,应注重准确解读文本,筛选整合信息,理解和分析材料相关内容,做好选项和文章内容的比对,确认正确选项。

【解答】

A项,“观看人数高达2278万”错误,材料一第一段说的是“据不完全统计,此次直播的观看总量达2278万人次”。C项,“这都表明我国考古专业正由‘冷门 走向‘热门 ”错误,这只能说明考古受到国家的重视。D项,“世界经济的发展使……”错误,使考古遗产遭到破坏的应是“大规模的开发建设以及受利益驱使的盗掘”,“使学者们意识到考古遗产的保护需要政府介入其中,还需要社会和公众支持”的是越来越多的考古遗产遭到人为破坏的严峻形势。

故选B。

(2)

【分析】

本题考查根据材料信息进行理解推断的能力。准确解读文本,筛选整合信息,理解和分析材料内容,做好选项和文章内容的比对,确认正确选项。

【解答】

C.“公众了解、接触、利用考古遗产,考古研究的成果才能尽快转化为社会知识”错误,由材料三中的“我国越来越多的考古学者转变了理念,认同公众拥有了解、接触和利用考古遗产的权利,认同考古研究的成果应该尽快转化为社会知识”可知,“公众了解、接触、利用考古遗产”与考古研究的成果尽快转化为社会知识之间并不存在条件关系。故选C。

(3)

【分析】

本题考查对文章内容进行理解、分析及概括的能力。需要注意找到每个选项所对应的原文内容,对比二者的差异,从差异中发现选项的说法是否符合原文。

【解答】

“材料三中阐述的目前我国公共考古学领域发展特点”对应的内容在材料三第二段。A项体现了“向常态化发展”的特点,B项体现了“公共考古活动越来越多样化”的特点,D项体现了“关注考古遗产与文化创意产业的融合”。C项强调的是考古工作人员的责任感和热情,不属于材料三中阐述的我国公共考古学领域发展的特点。故选C。

(4)本题考查学生对材料的论证特点的分析能力。材料二开篇先以三次国家级会议都与考古学领域有关,引出“考古为什么如此重要”的话题,接着从两个方面阐述其重要性,最后总结,在论证结构上总体呈现“总分总”的特点;在论证方法上,“考古学既是观察历史的‘望远镜 ,又是观察历史的‘显微镜 ”使用了比喻论证的方法,列举2020年的三次会议使用了举例论证的方法。

(5)本题考查学生筛选整合文中信息并概括文章内容要点的能力。此类题一般的答题模式为:第一步,找出题干中的关键词语,确定筛选对象;第二步,在把握全文内容要点的基础上,在文中找到题干信息对应的语句或段落并加以概括。解答此题要注意题干中的“请根据材料,以钟芳蓉的名义向反对者阐述选择考古学专业的原因”。材料一谈的是考古与现代科技的结合,由此可以看出考古学发展前景广阔;材料二体现了国家对考古学的重视,这也可以看出考古学发展前景广阔;材料二还从两个方面阐述了考古学的重要性;材料三谈的是公共考古学,谈了我国公共考古学的发展,也谈到了目前我国公共考古学发展中存在的问题,由此可以看出选择考古学的现实必要性。根据以上信息进行归纳概括即可。

2.【答案】(1)D

(2)D

(3) ①运用比喻的修辞手法,生动形象地写出月光的白而均匀。②运用想象,作者想象树林里有动物在跟踪自己,想象跟踪自己的动物的警惕心理,引发读者思考动物与人的关系。(如答“比拟手法”亦可)

(4) ①树林里的眼睛指的是动物的眼睛,文中虽然只有第③段描写了树林里的眼睛,但对动物的描写无处不在。②以“树林里的眼睛”为标题会让人发出“是谁的眼睛”“眼睛在看什么”的疑问,能够激发读者的阅读兴趣。③“树林里的眼睛”暗含了动物对人类的窥视与戒备,从而表达了“人与自然和谐相处”的文章主旨。

【解析】

(1)

【分析】

本题考查学生鉴赏作品内容和艺术特色的能力。本题具有一定的综合性,从考查的范围来看,既涉及全篇,又侧重局部;从考查的角度来看,既有对主旨的探究,也有对内容的分析。解答此类题首先要通读全文,整体感知;其次明确主旨,关注手法;最后结合文章主旨做出准确判断。

【解答】

A项,“运用比喻的修辞手法”错误,此处写叶子“跳舞”“变戏法”是直接把物当作人来写,运用了拟人的修辞手法。B项,“赶走了‘我 的孤独”错误,文中没有谈及孤独。C项,从第⑥段内容来看,动物并不会把人当作食物是因为它们“对人始终恐惧”,这反映了人与自然关系的紧张。故选D。

(2)

【分析】

本题考查学生对文章内容的理解能力。解答此题既要对文章进行整体的把握,又要对文章的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对文章的内容、观点、结构思路等进行分析概括,注意结合语境。

【解答】

D.最后一段在描写完夜晚的景色后,又写了“我走了3个多小时……凌晨3点”,给人以戛然而止的感觉。故选D。

(3)本题考查对文中重要句子的赏析能力,需要先从表现手法、修辞手法等多个角度考虑,判断出画线的句子所用的艺术技巧,然后要分析艺术技巧在文章中具体运用时的表达效果。第④段中的“月光像用喷雾器喷洒在草叶上的乳液”使用了比喻的修辞手法,把月光比作乳液,突出了月光的白而均匀。另外,第④段后面主要是作者的想象,作者想象有动物与自己并行,并进一步想象动物“觉得我不可能仅仅是走”的警惕心理,引发读者对动物与人关系的思考。

(4)本题考查对文章标题的分析理解能力和对小说的审美鉴赏能力。可以从揭示文章主题、概括文意、表现行文思路结构、传达作者情感和吸引读者兴趣等方面进行分析。解答本题,首先可从标题的含意人手。从文章内容来看,树林里的眼睛指的是动物的眼睛,这里的眼睛指代动物,所以文中虽然只有第③段描写了树林里的眼睛,但对动物的描写无处不在。其次可从文章标题的作用进行分析。从表达效果上来看,以“树林里的眼睛”为标题有设置悬念的作用,能够激发读者的阅读兴趣。而从文章主旨上来看,“眼睛”象征着窥视,树林里动物对人的窥视其实就是动物对人有戒备之心,从而表达了“人与自然和谐相处”的文章主旨。

3~7.【答案】D、C、C、【参考答案】(1)(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?

(2)并且(烛之武)又得到秦国帮助设置戍守才离去,(秦国)改变得多么快啊!、【参考答案】(1)退兵原因:本国利益。(2)文(一)烛之武认为晋国实力增强,就等于秦国的力量削弱了;损害秦国的利益而让晋国得到好处,不划算。

【解析】1. 【试题分析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“怵”:恐惧。句意:一但恐惧于烛之武(所说)的利益。

故选D。

2. 【试题分析】本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解能力。

A.前“于”:介词,对。句意:因为他曾经对晋国无礼过。

后“于”:介词,比。句意:他们的势力比秦国弱小。

B.前“为”:动词,给,给予。句意:况且您曾经给过晋君恩赐。

后“为”:动词,做。句意:墨守前人的做法就是了。

C.前“之”:主谓之间,取独。句意:这是您知道的事。

后“之”:主谓之间,取独。句意:要想国家安定。

D.前“而”:连词,表因果。句意:那么必定会因为利益分开。

后“而”:连词,表转折。句意:现在人家有了大功,却要攻打他。

故选C。

3. 【试题分析】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

C.共其乏困:供给他们缺少的东西。

故选C。

4. 【试题分析】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

得分点:

(1)“焉”,为什么,怎么;“亡”,使动用法,使……灭亡;“陪”,增加。

(2)“置戍”,设置戍守;“去”,离去,离开;“何”,多么。

5. 【试题分析】本题考查学生分析信息,归纳要点的能力。

原文说“一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日,利有大于烛之武者,吾知秦穆公必翻然从之矣”,由此可知,秦穆公是为了本国利益退兵。

文(一)说“邻之厚,君之薄也”“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武认为晋国实力增强,就等于秦国的力量削弱了;损害秦国的利益而让晋国得到好处,不划算,希望对方还是多多考虑这件事。最终因为利益问题,秦穆公退兵。

参考译文:

(一)

晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,冒昧地以此事来打扰您。越过别国而把远地当边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?邻国实力增强,就等于您的力量削弱了。如果不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣经过,郑国供应他们的食宿、给养,这对您也无坏处。再说您也曾经有恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是晋惠公早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。那个晋国,怎么会有满足的时候?它既在东边使郑国成为疆界,又要扩张它西边的疆界,如果不损害秦国,它到哪里去夺取土地?损害秦国而让晋国得利,希望您还是多多考虑这件事。”秦伯很高兴,与郑国结盟,派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

(取材于《烛之武退秦师》)

(二)

天下的事因为利益而合作的,必然会因为利益而分离。秦国、晋国联合出兵讨伐(或“攻打”)郑国,郑国就要灭亡了。烛之武出城游说秦穆公,站着说会儿话的工夫就在(郑国)将要灭亡的时候保全了郑国,不只是使秦国军队撤兵,并且又得到秦国帮助设置戍守才离去,(秦国)改变得多么快啊!烛之武一席话就让秦穆公背叛了晋国而亲近郑国,舍弃强大的援军,而依附弱小的国家;抛弃(与晋国)旧日的恩情,召来(晋国)新的怨恨;舍弃成功,触犯危险。不是(烛之武所说的)利益与危害深深击中了秦穆公的心,怎么能像这样呢?秦穆公与晋国,相互结交很长时间了,相互信任很深了,相互结盟很厚了,一但恐惧于烛之武(所说)的利益,抛弃晋国(都)如同鼻涕唾沫,对于郑国又有什么(不能抛弃的)呢?如果哪天有比烛之武所说的更大的利益,我明白秦穆公一定会很快转变去寻求那更大的利益了!

(取材于吕祖谦《东莱〈左传〉博议》)

8.【答案】(1)C

(2)①尾联表达了诗人对隐逸生活的向往之情。②诗人欣赏终南东溪景色,认为兴致来时,当随意而往,更希望弃官不做,长期隐居于此。③诗人借用“沧洲”典故,真切地表现自己的归隐之思。

【解析】(1)“重复中不乏单调之意”错误,诗人对这种生活是热爱的,没有厌倦之意,更多的是对这种生活的满足和惬意。

(2)本题考查把握诗歌情感态度的能力。本诗的第5、6两句是说,每天早晚来回可清洗采来的药材,每年春秋往复能静心去钓鱼。古时隐士往往修心修身,追求长生,所以服食药饵;又追求宁静,往往垂钓。这两句渲染平居的惬意和闲暇。第7、8两句转向议论,借用“沧洲”典故,表明自己的兴趣向来听从自己所向往的,依然希望能在这溪水边风景如画的地方隐居。从这里可以看出,隐居就是为了远离红尘,求得宽心舒适,称心合意。

9.【答案】(1)以其无礼于晋 且贰于楚也

(2)因人之力而敝之 不仁 失其所与 不知 以乱易整 不武

【解析】略

10.【答案】(1)且贰于楚也

(2)越国以鄙远

(3)朝济而夕设版焉

(4)失其所与 以乱易整

【解析】略

11.【答案】【小题1】

以其无礼于晋,且贰于楚也

【小题2】

若亡郑而有益于君,敢以烦执事

【小题3】

大行不顾细谨,大礼不辞小让,如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

【小题4】

今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也

【解析】1.

重点字:贰

2.

重点字:烦

3.

重点字:俎

4.

重点字:沛

12.【答案】(1)A

(2)B

(3)C

【解析】(1)本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“博闻强识”指见闻广博,记忆力强;“满腹经纶”形容人很有政治才能或很有才学。结合上文,此处强调见多识广,宜选用“博闻强识”,据此排除C、D两项。再看第三空:“能工巧匠”指工艺技术高明的人;“奇人异士”指与众不同的非凡人物。结合下文“培育出的新品种”,此处指的应该是工艺技术高超的人,宜选用“能工巧匠”,据此排除B项。故选A。

(2)本题考查语言表达连贯的能力。根据上文“到了唐朝,玫瑰作为一种花卉的名称,忽然在诗文中频繁亮相”,可知该处是讲玫瑰已经在唐代的诗文中出现,只有B项明确表达了此意,其他选项则改变了话题中心。

(3)本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语病,前两处是成分残缺:一是“不同时地的人用文字加以固定时产生了变化”这一句缺少主语,其主语应为前一分句的宾语“名称”,可以在该句前面加上“这些名称”,或将前句中“被赋予了名称”改为“被赋予的名称”,使前一句整体作为后一句的主语;二是“不同时地的人用文字加以固定时”这一句中状语缺少介词“在”,据此可排除A、D两项。第三处是语序不当,“可能”一词修饰整个句子,并不是修饰某一句子成分,应位于该句开头,据此排除B项。故选C。

13.【答案】(1)示例:①红色资源种类极多 ②又要做好“挖深”工作 ③不断增加其体量

(2)红色资源是在艰苦卓绝的革命斗争中和社会主义建设时期,中国共产党领导全国各族人民所创造及形成的对当代具有重要意义和价值的实物资源和精神资源的总和。

【解析】(1)本题考查补写句子的能力。第①处,根据横线后的内容,可知这里应填写总领句,即“红色资源种类极多”之类的语句。第②处,根据横线前的“既要做好‘挖潜 文章”,可知这里应有关联词语“又要”;再根据其后的内容,可知此处应填写“又要做好‘挖深 工作”之类的语句。第③处,根据横线前的“连点成线、织线成面”,可知其后应该填写红色资源体量的增加;再根据本段的首句“使之在体量上有所增加”,可知这里应填写“不断增加其体量”之类的语句。

(2)本题考查下定义的能力。先界定红色资源的邻近属概念,它是指实物资源和精神资源的总和。再找出种差:时间——“在艰苦卓绝的革命斗争中和社会主义建设时期”,创造者——“中国共产党领导全国各族人民”,作用——“所创造及形成的对当代具有重要意义和价值”。最后,用单句形式进行表达。

14.【答案】【佳作展台】

理性选取书单,开卷汲取营养

星移斗转,岁月更迭。在科技高度发达的今天,人们的生活方式发生了诸多改变,但不变的是书籍给予我们的精神滋养。人们对书籍的关注,从岁末年初关于书单的热门话题中可见一斑。什么样的书单值得我们选择,选择书单之后我们又应该怎样去做,值得思考。(紧扣材料任务,引出论述观点)

倾听内心的声音,合理选择书单。形形色色、花样繁多的书单,大有乱花渐欲迷人眼之势。书单是辅助我们阅读的工具,“工欲善其事,必先利其器”,正确选择书单可以节省时间,便于我们在浩瀚书海中去粗取精。因此对书单的选择,我们要慎之又慎。姑且不论有的书单粗制滥造,以推荐之名行推销之实;有的书单高深艰涩,无法调动阅读兴趣,令人望而却步。即使是专业人士精心挑选后列的书单,我们也要对其合理取舍。“认识你自己”是我们选择书单的前提,我们是自己人生工程的设计者,唯有认清自己的需求,才能选择合适的书单。

积极阅读,莫让书单止步于收藏。面对社会上各种各样的书单,有些读者陷入了收藏、转发书单的怪圈,迟迟不能真正打开书本阅读。更有甚者声称“我们不读书,我们只是书单的搬运工”,出现“收藏夹满满而书柜空空”的尴尬现象。此外,有些读者“俸去书来,落落大满”,陷入“买书易,阅读难”的境地。买了很多书,却放在那里不阅读,任由书籍蒙尘。这是因为他们没有认识到阅读对自身成长的意义。正如习近平总书记鼓励青年人时所说:“读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。”(引用名人名言,增添文采,增强说服力)

古语有云:“开卷有益。”对于阅读来说,打开永远比收藏重要,读一本书的意义永远大于转发一百份书单。收藏是形式,而阅读是行动。阅读是一个积累与沉淀的过程,我们可以在其中获取知识、欢乐,甚至希望。书籍的奥妙需要我们自己在阅读中慢慢体会,这不是仅仅收藏书单可以带给我们的。

阅读的重要性不言而喻,我们可以将书单和阅读相结合,从书单中选择适合自己的书籍,在阅读中思考,在思考中成长。书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。希望我们真正视书籍为好友,在阅读中体味岁月流转,感受山高水长。希望我们能时刻铭记:理性选取书单,开卷汲取营养!(首尾呼应,重申观点)

【解析】【题目解读】 材料由两部分构成:第一部分是对热点现象的概括,林林总总、花样繁多的书单频现朋友圈;第二部分是部分人对待书单的做法,一些人只是停留在了收藏书单的层面。题目要求考生表达自己的思考与认识。写作时,考生要扣住关键语句进行思考,认识到思考必须在材料基础上展开,不能脱离材料随意发挥。

现代文阅读

1. 阅读下面的文字,完成试题。

材料一:

2020年的“五一”小长假,许多网友与考古人一起在“云端”见证了“2019年度全国十大考古新发现”产生的全过程。受新冠肺炎疫情影响,此次“全国十大考古新发现”终评会主动创新形式,利用“五一”小长假在网络会议平台全程直播了20个入围项目的汇报展示、专家提问点评以及最后的荣誉揭晓。据不完全统计,此次直播的观看总量达2278万人次,与“十大考古”相关的网络互动话题总阅读量达1.66亿人次。

通过“云端”文博,公众可以“云端”漫步、手指触行,轻松进入国家级的考古评审现场,走进考古人的世界。在直播中,评审专家提出近乎刁钻的专业问题,考古领队的学术解答让人深思,他们讲述的考古历程同样极为吸引人。“茫茫沙漠中如何找到玉矿遗址?”面对这一问题,甘肃省文物考古研究所的陈国科在“答辩”中回顾了自己寻找玉矿遗址的种种艰辛和孜孜探求未知历史的心路历程,感动了不少网友。许多人这才知道,有些考古领队和自己负责的项目已经一起走过了几十年。

(摘编自闻白《“云考古”带来的文化体验》)

材料二:

考古,一个“冷门”领域,在2020年被频频关注。

中共中央政治局第二十三次集体学习,以“我国考古最新发现及其意义”为题;教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上,十位发言的专家中就有一位考古学家;科学家座谈会上,七位发言的科学家中有一位用古DNA研究探源中华文明的“80后”研究员。

考古为什么如此重要?

认识历史离不开考古学。考古学既是观察历史的“望远镜”,又是观察历史的“显微镜”,在帮助国家和民族恢复历史记忆的过程中具有不可替代的重要作用。中国考古学诞生百年来,考古学人在中国版图上追寻中国走过的路,寻找中华民族产生、发展、壮大的历史过程,探寻华夏文明五千年绵延不断的内在机制,为中华振兴寻找历史依据,真可谓“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。犹记得,2013年12月,习近平总书记在主持中共中央政治局第十二次集体学习时就曾指出,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。

从一个更为纵深的视角来看,当今中国正在进行的伟大实践创新,必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确道路之上。因此,要努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供有力支撑。早在20世纪80年代初,老一辈中国考古学家便提出要建立考古学研究的“中国学派”。前辈学者曾充满信心地比喻:经过几代人血汗的浇灌,终于培育出了“中国学派”这个“新种”;而社会主义制度下的大量考古实践,是这个“新种”生长的土壤;从实际出发的比较分析、综合概括,则是“中国学派”出现的“催化剂”。

考古,研究的是过去,瞄准的却是未来。它不等同于“挖土”,也不意味着“穷”。源远流长、博大精深的中华文明,是增强民族凝聚力、提升民族自豪感的宝藏。

(摘编自杨逸淇《考古,比我们想象的要酷!》)

材料三:考古学在诞生后的约200年中已经改变了公众对世界的看法,田野考古发掘获得的各类遗物充实了博物馆,成为现代社会非常重要的公共文化和教育资源。但在第二次世界大战后,随着世界经济快速发展,大规模的开发建设以及受利益驱使的盗掘,令越来越多的考古遗产遭到人为破坏。严峻的形势使很多学者意识到仅仅依靠考古学界的力量难以全面保护分布广泛、数量巨大的考古遗产,考古遗产的保护需要政府的介入和社会、公众的支持。这就要求考古学界必须向社会阐明考古的意义和考古遗产的价值,让更多的人参与到考古遗产保护中。出于以上多种原因,国际上开展了许多面向社会和公众的考古活动探讨和实践,欧美学术界逐渐形成了公共考古学这个研究领域。

在与欧美国家愈来愈频繁和深入的学术交流中,一些中国的考古学者看到国际上已经有相对成熟的面向公众的考古活动,开始思考我国应该如何更好地让社会和公众了解考古学,提出中国亟须构建公共考古学,并逐渐开展了相关的理论探讨和社会实践工作。经过近10年的摸索和发展,我国越来越多的考古学者转变了理念,认同公众拥有了解、接触和利用考古遗产的权利,认同考古研究的成果应该尽快转化为社会知识,因为只有这样,专业的学术研究才真正具有社会价值。审视我国公共考古学的发展状况可以发现,目前这一领域的发展主要呈现出以下一些特点:一是从偶发性向常态化发展,二是从不固定状态逐渐向制度化发展,三是公共考古活动越来越多样化,四是关注考古遗产与文化创意产业的融合。

从目前的状况来看,公共考古学涉及的内容主要是考古学的科学普及,而考古学的科学普及所体现的考古学与公众的关系主要是单向度的,公众是受众而不是参与者。事实上,考古学的科学普及只是公共考古学的主要内容之一,并不是全部内容。如果我们把公共考古学仅仅理解为考古学的科学普及或者大众化,实际上就忽视了公共考古学的公共性、政治性和伦理性。但目前我国考古学界在这些方面的理论探讨和研究还比较少,今后应该在这些领域进行更深入的思考。公共考古学的发展会促进考古学者转换思维,批判性地反思学科伦理,扩展研究视角,关注考古学所处世界的现实问题。从这个意义上说,公共考古学是推动考古学不断发展完善的重要机制,也是提高全民智识和审美水平的重要方式。

(摘编自杭侃《公共考古学推动考古学发展》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.受新冠肺炎疫情影响,“2019年度全国十大考古新发现”终评会利用“五一”小长假在网络会议平台上进行直播,观看人数高达2278万。

B.材料一举陈国科在“答辩”中回顾自己寻找玉矿遗址的例子,充分体现了考古工作者工作的艰辛和他们对考古工作的热爱。

C.材料二第二段写到三场重要的国家级会议,它们或以考古为主题,或有考古专家参与,这都表明我国考古专业正由“冷门”走向“热门”。

D.第二次世界大战后,世界经济的发展使考古遗产遭到破坏,同时也使学者们意识到考古遗产的保护需要政府介入其中,还需要社会和公众支持。

(2)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.公众通过“云端”文博可以进行“云端”漫步、手指触行,能够进入国家级的考古评审现场,这充分体现了“云端”文博的便捷性、共享性。

B.国际上相对成熟的面向公众的考古活动引发了我国一部分考古学者的思考,让他们意识到了构建中国公共考古学的紧迫性。

C.公众了解、接触、利用考古遗产,考古研究的成果才能尽快转化为社会知识,只有这样,专业的学术研究才真正具有社会价值。

D.目前,我国的公共考古学虽然呈现出常态化、制度化等发展趋向,但也存在涉及内容不全面、忽视公共考古学的特点等问题。

(3)下列选项中,不属于材料三中阐述的目前我国公共考古学领域发展特点的一项是( )

A.中国考古学会设立了公共考古专业指导委员会,能够长期、固定地开展常态化的活动,并与大众媒体建立了常态化的联系与合作。

B.公共考古活动重点面向不同人群设计了形式多样的活动,一些青年学者利用微信等新媒体建设了很有影响力的公共考古传播平台。

C.我国公共考古活动虽然面临缺少资金和人员的困境,但考古工作人员的社会责任感和工作热情支撑着公共考古活动的正常运行。

D.考古科研机构通过举办创意设计赛、展览、论坛等活动,汇集考古、艺术、设计等多领域的学者,共同探索如何利用其他艺术形式呈现考古遗产的魅力。

(4)材料二在论证上有怎样的特点?请简要分析。

(5)2020年高考,湖南考生钟芳蓉以高分报考北大考古学专业,引发热议,有很多人不赞同她的选择。请根据材料,以钟芳蓉的名义向反对者阐述选择考古学专业的原因。

________________________________________________________________________________________

2. 阅读下面的文字,完成下列题。

树林里的眼睛

鲍尔吉·原野

①我不怕走夜路,在夜里走路感觉比白天更放松。这好像是动物的想法,不知什么时候传染到我身上了。从葛根召到赫林塔拉约有20公里,我傍晚睡觉,睡到夜里11点爬起来,往赫林塔拉走。

②过马车的道路长满杂草,车轱辘压过的土业已死去,不长草了。路两旁的新疆杨胸径达到碗口粗,树上的叶子在风里旋转着跳舞。叶子在叶柄上来回转,像有手指捻转。新疆杨的树叶分成两色,绿色的叶面有光滑的蜡质,灰色的背面长着绒毛。夜里,叶子的绿色和灰色变为黑白两色,在风里旋转着给人变戏法。往前走,经过山榆树和蒙古栎的树林。月光照不进浓密的树林,林内好像是漆黑的仓库。或者说,像一列看不见尾巴的闷罐车停在树林里,漆黑的车厢上面装载着向上生长的树。

③我知道树林里有无数双眼睛在看我,我有些得意。动物不出声地看我,瞪着亮晶晶的眼睛。它们的眼睛比玻璃球还亮,没有杂质。它们在看这个双下肢行走的“人”在干什么,去哪里。想到这个,我笑起来,这并非讨好它们,而是表示我也是愉快的。虽然我是“人”,但并非所有的“人”都坏,“人”也并非随时随地都坏。有时,他走路而已,微笑而已。他以双下肢行走的本意不是耍杂技,这是进化的结果。他的双上肢前后摆动,不是做暗号,而是在平衡身体。人类所有的坏事都是用手干的,我摊开手,上面没猎枪和夹子,也没毒饵。我只是一个去赫林塔拉的人。去赫林塔拉也不是为了干坏事,我要到那里山顶上护林员住过的废弃屋里睡到凌晨,起来看日出和那里的岩画,拍点照片,然后再走回来,经过你们。当然这已是明天白天的事了。白日里,新疆杨的叶子变成绿灰旋转,而不是黑白。这条路上的月光会被太阳铲掉,铺上明亮的阳光,那时候你们都回到了窝里和洞里。白日才是你们的黑夜。

④月光像用喷雾器喷洒在草叶上的乳液,白得均匀。再往前走,快到夜里12点时,凉气从树林里跑出来,包住我的身体。地上的月光变得更白,如同冻结了地面。我坐在路边歇一会儿,突然害怕有动物把双爪搭在我肩上。于是我靠着一棵树休息。怎么看不到动物们在夜里活动呢?我知道肯定有动物在树林里与我并行,跟踪我。它可能是狐狸或獾子,但最好不是野猪。除了老虎和熊,谁也不是成年野猪的对手。这只狐狸或獾子看我到底想干什么,它觉得我不可能仅仅是走。

⑤月亮朝西北下坠,月牙比刚才更向后仰,好像把飞机座椅向后调整了,它躺在碧海的沙发上看天。月亮当然也要看天,这差不多是它主要的工作。人类觉得月亮一直在俯瞰大地,这是错觉,月亮要看群星的位置。星星们一如夜海里的岛屿,是不融化的白色冰山。星星们离月亮很近,彼此观望都无须仰脖子。它们互相照耀,有足够的光。

⑥夜的树林里总有声响,像鸟窝从树上掉了下来,像松鼠掉进铺满落叶的坑里。但没有人弄出的声音,什么声音都不会妨碍夜行人的安全。就人的体积、外形、气味而言,没有哪些动物想把人当作食物吃掉。它们对人始终恐惧。人用文化歌颂人的各种俊美,大多数人都信了,但动物一眼就看出人的丑。人在它们眼里,比人眼中的河马还要丑,它们不吃这么丑的东西。动物辨识对方,嗅觉比视觉更具有优先权。动物都不喜欢人类发出的强烈气味。想这些,是让我走夜路时放松一些,人的相貌与气味的武器已足够强大。

⑦前面有河水,这条河浅而宽。到对岸,河水把我的气味传得更远,让更多的动物悄悄离开。流水的声音好像并不由河水冲击鹅卵石而来,是水对水的耳语,边说边笑,包含许多秘密。河对岸,草地开着小花,夜里看都是白花。走百十米,白花止步。前面是一片开白花的树林,好像草地的白花爬到树上去了,这完全有可能,因为树底下已见不到小白花。

⑧夜里的树高大且茂盛。我进树林里走了一会儿,因为视力没动物那么好,怕崴脚便回到路上。树林在夜里发出清香,我称之为“夜味”。夜味并不像夜色那么黏稠,它清凉、下沉,摸一摸你的脸就去了别处。夜的味集合了青草与枯草、绿叶与落叶的气味,是混合香型。其中也有岩石的冷冽的气息。昆虫们在我们没有察觉的草与土里忙碌,过日子呢。月亮下坠,更加偏远。道路和岩石的白色已变得模糊,夜比子夜更加渊深。我走了3个多小时,夜才开始真正地黑了,现在接近凌晨3点。

(有删改)

(1)下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.文章第②段运用比喻的修辞手法,把叶子比作人,写叶子在风中跳舞和变戏法,写出了夜间路上的风景。

B.文章第③段写“我笑起来”,“我”笑的原因是“我”独自在夜里的树林里走路,有动物陪着“我”,赶走了“我”的孤独。

C.人走在夜晚的树林里,动物并不会把人当作食物,威胁人的安全,表现了人与自然的和谐。

D.文章综合运用了记叙、描写、议论等表达方式,描写丰富、细腻、生动,议论恰到好处,能引发人们的思考。

(2)下列关于文章最后一段的理解,不正确的一项是( )

A.最后一段中对“夜味”的清香的描写与⑥⑦两段中人的气味形成对比,表达了作者的爱憎之情。

B.从结构上看,“我走了3个多小时……凌晨3点”呼应文章开头“睡到夜里11点爬起来,往赫林塔拉走”。

C.最后一段中对树、月亮、岩石等夜晚森林里景物的描写,写出了大自然的美好,充满了趣味。

D.最后一段描写了夜晚的景色,以此结尾,能够给读者留下丰富的想象空间,意蕴悠长,令人回味。

(3)请从艺术技巧的角度赏析文中画线的句子。

(4)文章的标题是“树林里的眼睛”,但全文只有第③段描写了树林里的眼睛,对此你如何理解?

文言文阅读

阅读下面两则文言文,完成小题。

(一)

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

(取材于《烛之武退秦师》)

(二)

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣。烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆公背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆公之心,讵能若是乎?秦穆公之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日,利有大于烛之武者,吾知秦穆公必翻然从之矣!

(取材于吕祖谦《东莱〈左传〉博议》)

3. 下列对句中加点词的解释, 不 正 确的一项是( )

A. 何厌之有 厌:满足 B. 又欲肆其西封 肆:扩张

C. 讵能若是乎 讵:难道 D. 一怵于烛之武之利 怵:警惕

4. 下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是()

A. 以其无礼于晋 其势弱于秦 B. 且君尝为晋君赐矣 守前所为而已

C. 君之所知也 思国之安者 D. 亦必以利而离 今人有大功而击之

5. 下列对文中语句的理解, 不 正 确的一项是( )

A. 无能为也已 不能干什么了 B. 越国以鄙远 越过别国而把远地当边邑

C. 共其乏困 提供他们休息解乏的地方 D. 相结之厚也 相互结盟很深了

6. 将下面语句译为现代汉语。

(1)焉用亡郑以陪邻

(2)又得秦置戍而去,何移之速也

7. 文(二)认为秦穆公退兵的原因是什么,结合文(一)具体分析。

三、诗歌鉴赏

8. 阅读古诗,回答问题。

终南东溪中作

岑参

溪水碧于草,潺潺花底流。

沙平堪濯足,石浅不胜舟。

洗药朝与暮,钓鱼春复秋。

兴来从所适,还欲向沧洲①。

【注】①沧洲:此处用“沧洲”典故代指归隐。《全唐诗典故辞典》:“‘沧洲’原指水边,由于隐者往往中意于彼,后因以‘沧洲’代指隐士的居处,并常用以表现归隐之思。”

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联景色优美如画,溪水清碧胜过绿草,从烂漫的山花下面潺潺流淌而过。

B.颔联承上,续写水中沙平能够洗足,溪水清浅无法行船,流露出怜爱之情。

C.颈联叙事,朝朝暮暮清洗药材,年复一年溪边钓鱼,重复中不乏单调之意。

D.本诗语言不事雕琢,纯用白描手法,风格清丽俊逸,诗意盎然,耐人寻味。

(2)尾联表达了诗人怎样的思想感情?请简要分析。

答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、默写

9. 名句默写。

(1)《烛之武退秦师》开头点明秦、晋两国攻打郑国的原因是“________________,________________”。

(2)《烛之武退秦师》最后阐明晋侯没有感情冲动,而是表现出清醒的头脑和理智的判断的句子是“________________,________________;________________,________________;________________,________________”。

10. 在横线上补写出空缺的句子。

(1)晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,__________________________________。

(2)______________________,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?

(3)许君焦、瑕,__________________________,君之所知也。

(4)____________________,不知;________________,不武。

11. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是“ ______ , ______ ”。

(2) 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有分量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:“ ______ , ______ 。”

(3) 《鸿门宴》中樊哙劝刘邦赶紧离开的句子是:“ ______ , ______ 。 ______ , ______ , ______ ?”

(4) 《鸿门宴》中写项庄舞剑,真实意图另有所指的句子是“ ______ , ______ ”。

五、语言表达

12. 阅读下面的文字,完成下列问题

在中国早期的典籍中,玫瑰是玉石或宝珠的名字。《说文解字》认为“玫”是火齐珠或美石之名;“瑰”与之同义,且能形容事物圆润美好的样子。晋人葛洪_________,所撰《西京杂记》载汉代乐游苑里曾经长出一株“玫瑰树”,这大概是古人首次将玫瑰与植物联系在一起。不过,这株“玫瑰树”只是一株外观与玫瑰玉石的_________或色泽相似的树木罢了。

到了唐朝,玫瑰作为一种花卉的名称,忽然在诗文中频繁亮相。( )玫瑰花何以到唐朝才受到关注?可能它是唐朝_________培育出的新品种,也可能只是到唐代它才进入文人雅士的鉴赏视野。

梅槐、枚櫰、徘徊,这些都是玫瑰的异名。这种花卉在口头流传阶段可能被赋予了名称,不同时地的人用文字加以固定时产生了变化。“玫瑰”一名最终得到普遍认可,是因为“玫瑰”一词非常典雅,很早就具有独特的文化_________;也说明这个“附会”更能抓住“玫瑰”玉石与玫瑰花的共性。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.博闻强识 质地 能工巧匠 意蕴

B.博闻强识 质感 奇人异士 意韵

C.满腹经纶 质感 能工巧匠 意韵

D.满腹经纶 质地 奇人异士 意蕴

(2)下列在文中括号内补写的句子,最恰当的一项是( )

A.唐人喜春爱春,因此会有“窗前好树名玫瑰,去年花落今年开”的赞语。

B.唐人有“菡萏泥连萼,玫瑰刺绕枝”的诗句,已经将之与荷花相提并论。

C.“秾艳尽怜胜彩绘,嘉名谁赠作玫瑰”,便道尽了玫瑰色彩艳丽的特点。

D.“杨柳萦桥绿,玫瑰拂地红”,杨柳与玫瑰的相映相衬使春光更觉动人。

(3)文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A.这种花卉在口头流传阶段可能被赋予了名称,在被不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

B.这种花卉在口头流传阶段可能被赋予的名称,被在不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

C.可能这种花卉在口头流传阶段被赋予的名称,在被不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

D.可能这种花卉在口头流传阶段被赋予了名称,被在不同时地的人用文字加以固定时产生了变化

13. 阅读下面的文字,完成下列题。

我们要挖掘好红色资源,使之在体量上有所增加。红色资源是中国共产党成立后带领中国人民在艰苦卓绝的革命斗争中以及社会主义建设时期形成的,对当代仍然具有重要意义和价值。唯有充分发掘好红色资源,才能让党史、新中国史的“参天巨树”枝繁叶茂、硕果累累。事实上,① ,其中既有基于地域、建筑、档案资料等的实物资源,也有基于人物事迹、宣传口号、经典故事等的精神资源,需要我们沉下心来仔细挖掘。“时代楷模”张富清的感人事迹一经挖掘,便让尘封已久的“战斗英雄”“人民功臣”的故事被人知晓,感动和影响了无数人,这就是对红色资源挖掘的最好例证。因此,充分激发红色资源新活力,既要做好“挖潜”文章,深入挖掘现有资源中尚未被充分利用的部分,积极向外拓展相关红色资源挖掘工作,形成并扩大红色资源体系;② ,广泛挖掘尚未被发现的那些红色资源,注重将红色资源挖掘与退役军人信息登记、党史研究、方志编撰等工作结合起来,从挖掘先进人物、英雄模范的光辉事迹入手,系统提取其中的红色资源关联内容,从而连点成线、织线成面,③ 。

(摘编自刘政《充分激发红色资源新活力》)

(1)在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过8个字。

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)提取以上材料的要点,给“红色资源”下定义,不超过75个字。

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作文

14. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“年度好书榜”“必读书单”一直是这几年岁末年初的热门话题。书单,似成今日阅读的标配。朋友圈里也经常可以看到朋友们晒的各种各样的书单。有的书单上的图书是专业推荐者精心选择的,旨在引导读者阅读,让其在选择阅读的图书时事半功倍;有的书单是在调查基础上开列的,未必能满足每个个体的需求,却能反映大众的品味;有的书单则粗制滥造,以推荐之名行推销之实;有的书单高深艰涩,无法调动读者的阅读兴趣,令人望而却步。

面对一波波书单攻势,有些读者陷入了只收藏、转发书单的怪圈,声称“我们不读书,我们只是书单的搬运工”,出现了“收藏夹满满而书柜空空”的现象。

以上现象引发了你怎样的思考?请结合材料内容谈谈你的认识。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案和解析

1.【答案】(1)B

(2)C

(3)C

(4) ①材料二总体上运用了总分总的论证结构,阐述考古学的重要性;②材料二采用比喻论证、举例论证等方法,让论证既透彻又生动。

(5) ①从考古学专业的重要性角度:考古学是认识历史的重要途径,当今中国正在进行的伟大实践创新必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确道路之上。②从选择考古学专业的必要性角度:考古遗产保护形势严峻,需要更多人参与其中,且目前我国公共考古学的发展还不够成熟,需要相关人才。③从考古学专业的发展前景角度:如今考古学受到国家重视,加上科技的应用和公共考古学的发展,考古学的发展前景广阔。

【解析】

(1)

【分析】

本题考查学生对材料相关内容的理解和分析能力。阅读此类文本,应注重准确解读文本,筛选整合信息,理解和分析材料相关内容,做好选项和文章内容的比对,确认正确选项。

【解答】

A项,“观看人数高达2278万”错误,材料一第一段说的是“据不完全统计,此次直播的观看总量达2278万人次”。C项,“这都表明我国考古专业正由‘冷门 走向‘热门 ”错误,这只能说明考古受到国家的重视。D项,“世界经济的发展使……”错误,使考古遗产遭到破坏的应是“大规模的开发建设以及受利益驱使的盗掘”,“使学者们意识到考古遗产的保护需要政府介入其中,还需要社会和公众支持”的是越来越多的考古遗产遭到人为破坏的严峻形势。

故选B。

(2)

【分析】

本题考查根据材料信息进行理解推断的能力。准确解读文本,筛选整合信息,理解和分析材料内容,做好选项和文章内容的比对,确认正确选项。

【解答】

C.“公众了解、接触、利用考古遗产,考古研究的成果才能尽快转化为社会知识”错误,由材料三中的“我国越来越多的考古学者转变了理念,认同公众拥有了解、接触和利用考古遗产的权利,认同考古研究的成果应该尽快转化为社会知识”可知,“公众了解、接触、利用考古遗产”与考古研究的成果尽快转化为社会知识之间并不存在条件关系。故选C。

(3)

【分析】

本题考查对文章内容进行理解、分析及概括的能力。需要注意找到每个选项所对应的原文内容,对比二者的差异,从差异中发现选项的说法是否符合原文。

【解答】

“材料三中阐述的目前我国公共考古学领域发展特点”对应的内容在材料三第二段。A项体现了“向常态化发展”的特点,B项体现了“公共考古活动越来越多样化”的特点,D项体现了“关注考古遗产与文化创意产业的融合”。C项强调的是考古工作人员的责任感和热情,不属于材料三中阐述的我国公共考古学领域发展的特点。故选C。

(4)本题考查学生对材料的论证特点的分析能力。材料二开篇先以三次国家级会议都与考古学领域有关,引出“考古为什么如此重要”的话题,接着从两个方面阐述其重要性,最后总结,在论证结构上总体呈现“总分总”的特点;在论证方法上,“考古学既是观察历史的‘望远镜 ,又是观察历史的‘显微镜 ”使用了比喻论证的方法,列举2020年的三次会议使用了举例论证的方法。

(5)本题考查学生筛选整合文中信息并概括文章内容要点的能力。此类题一般的答题模式为:第一步,找出题干中的关键词语,确定筛选对象;第二步,在把握全文内容要点的基础上,在文中找到题干信息对应的语句或段落并加以概括。解答此题要注意题干中的“请根据材料,以钟芳蓉的名义向反对者阐述选择考古学专业的原因”。材料一谈的是考古与现代科技的结合,由此可以看出考古学发展前景广阔;材料二体现了国家对考古学的重视,这也可以看出考古学发展前景广阔;材料二还从两个方面阐述了考古学的重要性;材料三谈的是公共考古学,谈了我国公共考古学的发展,也谈到了目前我国公共考古学发展中存在的问题,由此可以看出选择考古学的现实必要性。根据以上信息进行归纳概括即可。

2.【答案】(1)D

(2)D

(3) ①运用比喻的修辞手法,生动形象地写出月光的白而均匀。②运用想象,作者想象树林里有动物在跟踪自己,想象跟踪自己的动物的警惕心理,引发读者思考动物与人的关系。(如答“比拟手法”亦可)

(4) ①树林里的眼睛指的是动物的眼睛,文中虽然只有第③段描写了树林里的眼睛,但对动物的描写无处不在。②以“树林里的眼睛”为标题会让人发出“是谁的眼睛”“眼睛在看什么”的疑问,能够激发读者的阅读兴趣。③“树林里的眼睛”暗含了动物对人类的窥视与戒备,从而表达了“人与自然和谐相处”的文章主旨。

【解析】

(1)

【分析】

本题考查学生鉴赏作品内容和艺术特色的能力。本题具有一定的综合性,从考查的范围来看,既涉及全篇,又侧重局部;从考查的角度来看,既有对主旨的探究,也有对内容的分析。解答此类题首先要通读全文,整体感知;其次明确主旨,关注手法;最后结合文章主旨做出准确判断。

【解答】

A项,“运用比喻的修辞手法”错误,此处写叶子“跳舞”“变戏法”是直接把物当作人来写,运用了拟人的修辞手法。B项,“赶走了‘我 的孤独”错误,文中没有谈及孤独。C项,从第⑥段内容来看,动物并不会把人当作食物是因为它们“对人始终恐惧”,这反映了人与自然关系的紧张。故选D。

(2)

【分析】

本题考查学生对文章内容的理解能力。解答此题既要对文章进行整体的把握,又要对文章的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对文章的内容、观点、结构思路等进行分析概括,注意结合语境。

【解答】

D.最后一段在描写完夜晚的景色后,又写了“我走了3个多小时……凌晨3点”,给人以戛然而止的感觉。故选D。

(3)本题考查对文中重要句子的赏析能力,需要先从表现手法、修辞手法等多个角度考虑,判断出画线的句子所用的艺术技巧,然后要分析艺术技巧在文章中具体运用时的表达效果。第④段中的“月光像用喷雾器喷洒在草叶上的乳液”使用了比喻的修辞手法,把月光比作乳液,突出了月光的白而均匀。另外,第④段后面主要是作者的想象,作者想象有动物与自己并行,并进一步想象动物“觉得我不可能仅仅是走”的警惕心理,引发读者对动物与人关系的思考。

(4)本题考查对文章标题的分析理解能力和对小说的审美鉴赏能力。可以从揭示文章主题、概括文意、表现行文思路结构、传达作者情感和吸引读者兴趣等方面进行分析。解答本题,首先可从标题的含意人手。从文章内容来看,树林里的眼睛指的是动物的眼睛,这里的眼睛指代动物,所以文中虽然只有第③段描写了树林里的眼睛,但对动物的描写无处不在。其次可从文章标题的作用进行分析。从表达效果上来看,以“树林里的眼睛”为标题有设置悬念的作用,能够激发读者的阅读兴趣。而从文章主旨上来看,“眼睛”象征着窥视,树林里动物对人的窥视其实就是动物对人有戒备之心,从而表达了“人与自然和谐相处”的文章主旨。

3~7.【答案】D、C、C、【参考答案】(1)(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?

(2)并且(烛之武)又得到秦国帮助设置戍守才离去,(秦国)改变得多么快啊!、【参考答案】(1)退兵原因:本国利益。(2)文(一)烛之武认为晋国实力增强,就等于秦国的力量削弱了;损害秦国的利益而让晋国得到好处,不划算。

【解析】1. 【试题分析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“怵”:恐惧。句意:一但恐惧于烛之武(所说)的利益。

故选D。

2. 【试题分析】本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解能力。

A.前“于”:介词,对。句意:因为他曾经对晋国无礼过。

后“于”:介词,比。句意:他们的势力比秦国弱小。

B.前“为”:动词,给,给予。句意:况且您曾经给过晋君恩赐。

后“为”:动词,做。句意:墨守前人的做法就是了。

C.前“之”:主谓之间,取独。句意:这是您知道的事。

后“之”:主谓之间,取独。句意:要想国家安定。

D.前“而”:连词,表因果。句意:那么必定会因为利益分开。

后“而”:连词,表转折。句意:现在人家有了大功,却要攻打他。

故选C。

3. 【试题分析】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

C.共其乏困:供给他们缺少的东西。

故选C。

4. 【试题分析】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

得分点:

(1)“焉”,为什么,怎么;“亡”,使动用法,使……灭亡;“陪”,增加。

(2)“置戍”,设置戍守;“去”,离去,离开;“何”,多么。

5. 【试题分析】本题考查学生分析信息,归纳要点的能力。

原文说“一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日,利有大于烛之武者,吾知秦穆公必翻然从之矣”,由此可知,秦穆公是为了本国利益退兵。

文(一)说“邻之厚,君之薄也”“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武认为晋国实力增强,就等于秦国的力量削弱了;损害秦国的利益而让晋国得到好处,不划算,希望对方还是多多考虑这件事。最终因为利益问题,秦穆公退兵。

参考译文:

(一)

晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,冒昧地以此事来打扰您。越过别国而把远地当边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?邻国实力增强,就等于您的力量削弱了。如果不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣经过,郑国供应他们的食宿、给养,这对您也无坏处。再说您也曾经有恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是晋惠公早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。那个晋国,怎么会有满足的时候?它既在东边使郑国成为疆界,又要扩张它西边的疆界,如果不损害秦国,它到哪里去夺取土地?损害秦国而让晋国得利,希望您还是多多考虑这件事。”秦伯很高兴,与郑国结盟,派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

(取材于《烛之武退秦师》)

(二)

天下的事因为利益而合作的,必然会因为利益而分离。秦国、晋国联合出兵讨伐(或“攻打”)郑国,郑国就要灭亡了。烛之武出城游说秦穆公,站着说会儿话的工夫就在(郑国)将要灭亡的时候保全了郑国,不只是使秦国军队撤兵,并且又得到秦国帮助设置戍守才离去,(秦国)改变得多么快啊!烛之武一席话就让秦穆公背叛了晋国而亲近郑国,舍弃强大的援军,而依附弱小的国家;抛弃(与晋国)旧日的恩情,召来(晋国)新的怨恨;舍弃成功,触犯危险。不是(烛之武所说的)利益与危害深深击中了秦穆公的心,怎么能像这样呢?秦穆公与晋国,相互结交很长时间了,相互信任很深了,相互结盟很厚了,一但恐惧于烛之武(所说)的利益,抛弃晋国(都)如同鼻涕唾沫,对于郑国又有什么(不能抛弃的)呢?如果哪天有比烛之武所说的更大的利益,我明白秦穆公一定会很快转变去寻求那更大的利益了!

(取材于吕祖谦《东莱〈左传〉博议》)

8.【答案】(1)C

(2)①尾联表达了诗人对隐逸生活的向往之情。②诗人欣赏终南东溪景色,认为兴致来时,当随意而往,更希望弃官不做,长期隐居于此。③诗人借用“沧洲”典故,真切地表现自己的归隐之思。

【解析】(1)“重复中不乏单调之意”错误,诗人对这种生活是热爱的,没有厌倦之意,更多的是对这种生活的满足和惬意。

(2)本题考查把握诗歌情感态度的能力。本诗的第5、6两句是说,每天早晚来回可清洗采来的药材,每年春秋往复能静心去钓鱼。古时隐士往往修心修身,追求长生,所以服食药饵;又追求宁静,往往垂钓。这两句渲染平居的惬意和闲暇。第7、8两句转向议论,借用“沧洲”典故,表明自己的兴趣向来听从自己所向往的,依然希望能在这溪水边风景如画的地方隐居。从这里可以看出,隐居就是为了远离红尘,求得宽心舒适,称心合意。

9.【答案】(1)以其无礼于晋 且贰于楚也

(2)因人之力而敝之 不仁 失其所与 不知 以乱易整 不武

【解析】略

10.【答案】(1)且贰于楚也

(2)越国以鄙远

(3)朝济而夕设版焉

(4)失其所与 以乱易整

【解析】略

11.【答案】【小题1】

以其无礼于晋,且贰于楚也

【小题2】

若亡郑而有益于君,敢以烦执事

【小题3】

大行不顾细谨,大礼不辞小让,如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

【小题4】

今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也

【解析】1.

重点字:贰

2.

重点字:烦

3.

重点字:俎

4.

重点字:沛

12.【答案】(1)A

(2)B

(3)C

【解析】(1)本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“博闻强识”指见闻广博,记忆力强;“满腹经纶”形容人很有政治才能或很有才学。结合上文,此处强调见多识广,宜选用“博闻强识”,据此排除C、D两项。再看第三空:“能工巧匠”指工艺技术高明的人;“奇人异士”指与众不同的非凡人物。结合下文“培育出的新品种”,此处指的应该是工艺技术高超的人,宜选用“能工巧匠”,据此排除B项。故选A。

(2)本题考查语言表达连贯的能力。根据上文“到了唐朝,玫瑰作为一种花卉的名称,忽然在诗文中频繁亮相”,可知该处是讲玫瑰已经在唐代的诗文中出现,只有B项明确表达了此意,其他选项则改变了话题中心。

(3)本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语病,前两处是成分残缺:一是“不同时地的人用文字加以固定时产生了变化”这一句缺少主语,其主语应为前一分句的宾语“名称”,可以在该句前面加上“这些名称”,或将前句中“被赋予了名称”改为“被赋予的名称”,使前一句整体作为后一句的主语;二是“不同时地的人用文字加以固定时”这一句中状语缺少介词“在”,据此可排除A、D两项。第三处是语序不当,“可能”一词修饰整个句子,并不是修饰某一句子成分,应位于该句开头,据此排除B项。故选C。

13.【答案】(1)示例:①红色资源种类极多 ②又要做好“挖深”工作 ③不断增加其体量

(2)红色资源是在艰苦卓绝的革命斗争中和社会主义建设时期,中国共产党领导全国各族人民所创造及形成的对当代具有重要意义和价值的实物资源和精神资源的总和。

【解析】(1)本题考查补写句子的能力。第①处,根据横线后的内容,可知这里应填写总领句,即“红色资源种类极多”之类的语句。第②处,根据横线前的“既要做好‘挖潜 文章”,可知这里应有关联词语“又要”;再根据其后的内容,可知此处应填写“又要做好‘挖深 工作”之类的语句。第③处,根据横线前的“连点成线、织线成面”,可知其后应该填写红色资源体量的增加;再根据本段的首句“使之在体量上有所增加”,可知这里应填写“不断增加其体量”之类的语句。

(2)本题考查下定义的能力。先界定红色资源的邻近属概念,它是指实物资源和精神资源的总和。再找出种差:时间——“在艰苦卓绝的革命斗争中和社会主义建设时期”,创造者——“中国共产党领导全国各族人民”,作用——“所创造及形成的对当代具有重要意义和价值”。最后,用单句形式进行表达。

14.【答案】【佳作展台】

理性选取书单,开卷汲取营养

星移斗转,岁月更迭。在科技高度发达的今天,人们的生活方式发生了诸多改变,但不变的是书籍给予我们的精神滋养。人们对书籍的关注,从岁末年初关于书单的热门话题中可见一斑。什么样的书单值得我们选择,选择书单之后我们又应该怎样去做,值得思考。(紧扣材料任务,引出论述观点)

倾听内心的声音,合理选择书单。形形色色、花样繁多的书单,大有乱花渐欲迷人眼之势。书单是辅助我们阅读的工具,“工欲善其事,必先利其器”,正确选择书单可以节省时间,便于我们在浩瀚书海中去粗取精。因此对书单的选择,我们要慎之又慎。姑且不论有的书单粗制滥造,以推荐之名行推销之实;有的书单高深艰涩,无法调动阅读兴趣,令人望而却步。即使是专业人士精心挑选后列的书单,我们也要对其合理取舍。“认识你自己”是我们选择书单的前提,我们是自己人生工程的设计者,唯有认清自己的需求,才能选择合适的书单。

积极阅读,莫让书单止步于收藏。面对社会上各种各样的书单,有些读者陷入了收藏、转发书单的怪圈,迟迟不能真正打开书本阅读。更有甚者声称“我们不读书,我们只是书单的搬运工”,出现“收藏夹满满而书柜空空”的尴尬现象。此外,有些读者“俸去书来,落落大满”,陷入“买书易,阅读难”的境地。买了很多书,却放在那里不阅读,任由书籍蒙尘。这是因为他们没有认识到阅读对自身成长的意义。正如习近平总书记鼓励青年人时所说:“读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。”(引用名人名言,增添文采,增强说服力)

古语有云:“开卷有益。”对于阅读来说,打开永远比收藏重要,读一本书的意义永远大于转发一百份书单。收藏是形式,而阅读是行动。阅读是一个积累与沉淀的过程,我们可以在其中获取知识、欢乐,甚至希望。书籍的奥妙需要我们自己在阅读中慢慢体会,这不是仅仅收藏书单可以带给我们的。

阅读的重要性不言而喻,我们可以将书单和阅读相结合,从书单中选择适合自己的书籍,在阅读中思考,在思考中成长。书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。希望我们真正视书籍为好友,在阅读中体味岁月流转,感受山高水长。希望我们能时刻铭记:理性选取书单,开卷汲取营养!(首尾呼应,重申观点)

【解析】【题目解读】 材料由两部分构成:第一部分是对热点现象的概括,林林总总、花样繁多的书单频现朋友圈;第二部分是部分人对待书单的做法,一些人只是停留在了收藏书单的层面。题目要求考生表达自己的思考与认识。写作时,考生要扣住关键语句进行思考,认识到思考必须在材料基础上展开,不能脱离材料随意发挥。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])