2.3 地域文化与城乡景观课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3 地域文化与城乡景观课件(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 07:43:08 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

2.3 地域文化与城乡景观

课程标准:

2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

教学目标和要求:

1、理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。

2、举例说明地域文化在乡村景观上的体现。

3、举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

教学情境:

瓦尔帕莱索位于智利首都以西,是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。该城市的房屋依山而建,每一户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈(图 2.30)。这种五颜六色的建筑景观与当地的地域文化有何关联?

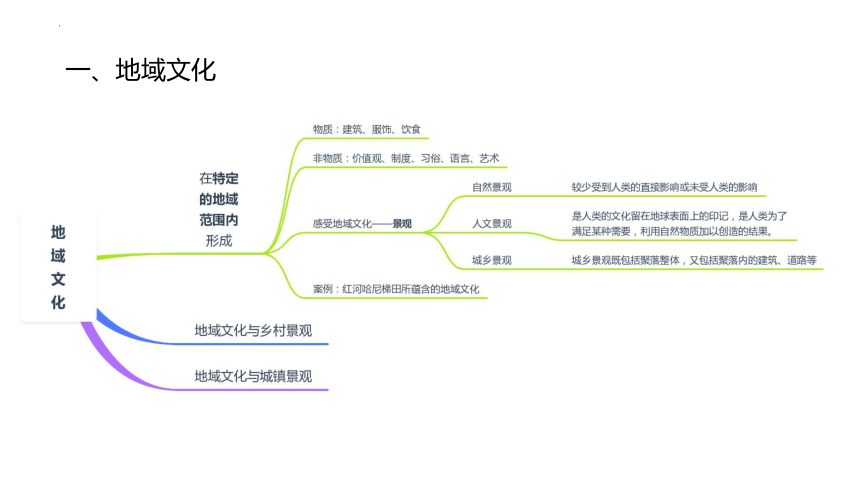

一、地域文化

教学情境:

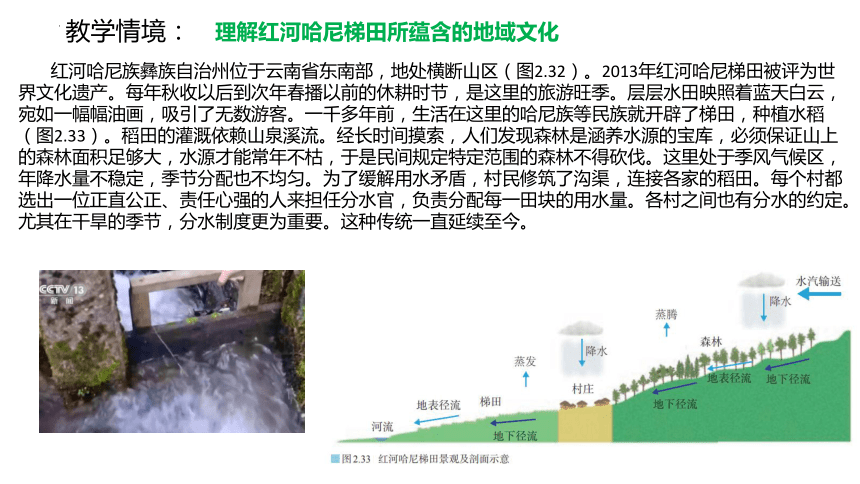

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

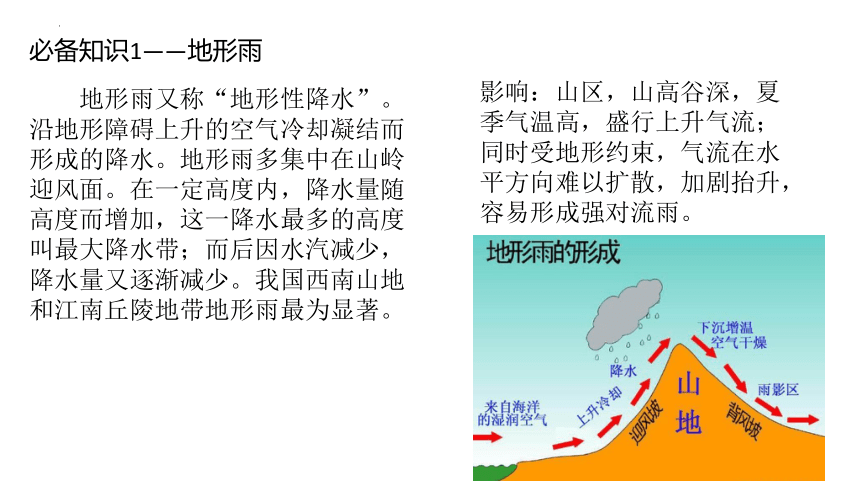

必备知识1——地形雨

地形雨又称“地形性降水”。沿地形障碍上升的空气冷却凝结而形成的降水。地形雨多集中在山岭迎风面。在一定高度内,降水量随高度而增加,这一降水最多的高度叫最大降水带;而后因水汽减少,降水量又逐渐减少。我国西南山地和江南丘陵地带地形雨最为显著。

影响:山区,山高谷深,夏季气温高,盛行上升气流;同时受地形约束,气流在水平方向难以扩散,加剧抬升,容易形成强对流雨。

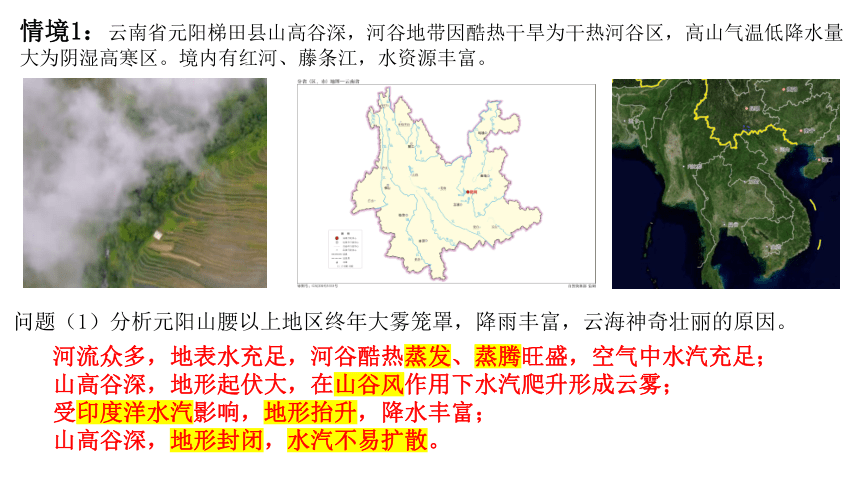

问题(1)分析元阳山腰以上地区终年大雾笼罩,降雨丰富,云海神奇壮丽的原因。

河流众多,地表水充足,河谷酷热蒸发、蒸腾旺盛,空气中水汽充足;

山高谷深,地形起伏大,在山谷风作用下水汽爬升形成云雾;

受印度洋水汽影响,地形抬升,降水丰富;

山高谷深,地形封闭,水汽不易扩散。

情境1:云南省元阳梯田县山高谷深,河谷地带因酷热干旱为干热河谷区,高山气温低降水量大为阴湿高寒区。境内有红河、藤条江,水资源丰富。

必备知识2——横断山区

横断山区在四川、云南两省的西部,大雪山、云岭、怒山等南北向的山脉平行排列,横断东西交通,总称横断山脉。

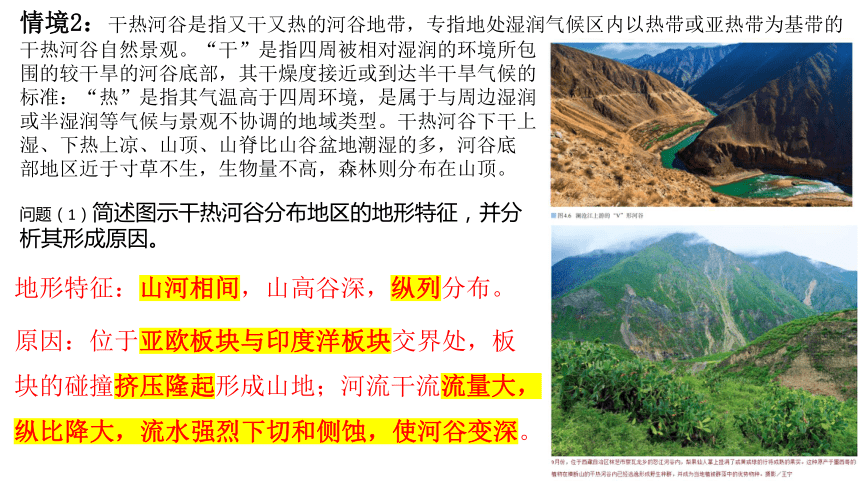

情境2:干热河谷是指又干又热的河谷地带,专指地处湿润气候区内以热带或亚热带为基带的干热河谷自然景观。“干”是指四周被相对湿润的环境所包

围的较干旱的河谷底部,其干燥度接近或到达半干旱气候的

标准:“热”是指其气温高于四周环境,是属于与周边湿润

或半湿润等气候与景观不协调的地域类型。干热河谷下干上

湿、下热上凉、山顶、山脊比山谷盆地潮湿的多,河谷底

部地区近于寸草不生,生物量不高,森林则分布在山顶。

问题(1)简述图示干热河谷分布地区的地形特征,并分析其形成原因。

地形特征:山河相间,山高谷深,纵列分布。

原因:位于亚欧板块与印度洋板块交界处,板块的碰撞挤压隆起形成山地;河流干流流量大,纵比降大,流水强烈下切和侧蚀,使河谷变深。

必备知识3——焚风效应

定义:

沿着山坡向下吹的热而干的风。焚风吹来时,气温迅速增高,空气湿度急剧减小。

地理过程:

当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,水汽凝结,温度按湿绝热直减率(即0.5-0.6°C/100 米)降低,并有大量水分降落,发生降水后水分减少。过山后空气沿背风坡下沉,而下降空气按干绝热直减率(即1°C/100米)增温,所以过山气流中部分水汽凝结释放出潜热,使温度增加,湿度降低。

影响:

(1)焚风效应促使作物早熟,强大的焚风可造成干热风和森林火灾。

(2)春季,欧洲阿尔卑斯山区,背风坡局地气流下沉增温,常常出现冰雪迅速融化或雪崩。

(3)夏季,渭河谷地形成一个高温中心,其原因一方面是渭河谷地相较于北侧的黄土高原和南侧的秦岭海拔低;另一方面是处于秦岭北侧,为东南季风(夏季风)的背风坡一侧,盛行下沉气流,有焚风效应,气温高。

情境2:干热河谷是指又干又热的河谷地带,专指地处湿润气候区内以热带或亚热带为基带的干热河谷自然景观。“干”是指四周被相对湿润的环境所包

围的较干旱的河谷底部,其干燥度接近或到达半干旱气候的

标准:“热”是指其气温高于四周环境,是属于与周边湿润

或半湿润等气候与景观不协调的地域类型。干热河谷下干上

湿、下热上凉、山顶、山脊比山谷盆地桑潮湿的多,河谷底

部地区近于寸草不生,生物量不高,森林分布在山顶。

问题(2)分析干热河谷地区“河谷底部寸草不生,而山顶有树林”的原因。

山顶、山脊气温低、蒸发少,且降水相对较多,水分条件较好,因此可以生长森林。

干热河谷底部是山谷盆地,由于焚风效应,气温高,蒸发多,降水较少,土壤水分不足,土壤腐殖质发育差,不能很好截留地表径流,保水性能差,因此植被稀少;

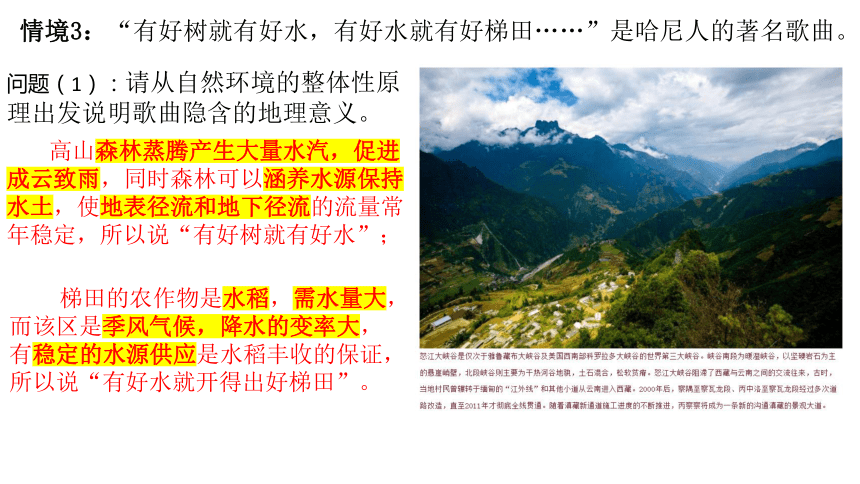

情境3:“有好树就有好水,有好水就有好梯田……”是哈尼人的著名歌曲。

问题(1):请从自然环境的整体性原理出发说明歌曲隐含的地理意义。

梯田的农作物是水稻,需水量大,而该区是季风气候,降水的变率大,有稳定的水源供应是水稻丰收的保证,所以说“有好水就开得出好梯田”。

高山森林蒸腾产生大量水汽,促进成云致雨,同时森林可以涵养水源保持水土,使地表径流和地下径流的流量常年稳定,所以说“有好树就有好水”;

情境4:村寨中的哈尼传统民居保留完好,房屋多依山而建,选择向阳的山腰处,取石块铺整做房基,夯土建造厚厚的墙壁,伐木做梁柱,以茅草和稻草编制做屋顶。磨菇屋多为二到三层,一层饲养牲畜,堆放农具。二层用于生活起居,三层存储粮食、木柴。三层往往还建有平台,用于晾晒谷物。远远望去一座座房屋宛如生长在山林之中的磨菇,被当地人称为“磨菇房”。

问题:(1)指出与山谷相比,哈尼族人选择居住在半山腰的原因。

(2)根据“蘑菇房”的特点,说明其与自然环境之间的关系。

元阳气候湿润,降水量大,磨菇屋顶坡度大有利于排水;

稻草铺设,冬季保暖,夏季隔热;

使用石料、土和稻草就地取材,减少经济成本;依山势而建,错落有致;

二楼设置平台,便于晾晒粮食;

墙基使用石材,基础稳固,抗侵蚀能力强;

内设火塘保暖驱虫。

山谷地势低,温度较高,半山腰气候凉爽;

森林在上,可获得充足清洁的水源;

该地为亚热带季风气候,降水丰富,山谷易受洪涝灾害威胁,半山腰可以避免洪涝灾害;

半山腰有利于上山下山耕作,节省时间。

水田长年泡水,(低海拔水田)蒸发、蒸腾旺盛;

大量水蒸气沿山坡(峡谷)上升,在高海拔地区形成露水;

降水落到地面形成地表和地下径流,并逐级灌溉(补给)水田;

水田中的水下渗,补给地下径流;最终汇入江河。

问题(1):简述稻田水分参与的水循环过程。

情境5:结合必修一水循环的知识分析当地的水循环过程。

问题(1):分析阿者科村旅游业发展对该村产生的积极影响。

有助于推动产业结构的优化和调整,推进乡村振兴、传统村落遗产保护;

促进农民增收,改变农民生活方式;

吸引外出务工的农民回乡创业,解决土地荒芜、空巢老人和留守儿童的问题;加强了农村现代化建设和基础设施建设,提高农村的文明程度和农民的素质;推进文旅融合发展、农耕技艺传承等。

情境6:云南省元阳县阿者科村是保留较为宪整的哈尼族古村落,当地传统特色民居磨菇房目前,阿者科村正采用公司化经营模式发展旅游业。阿者科旅游公司债缮改造省地传统特色民居蘑菇房,织织材民保护水碾房、织布机等传统生产生活设施,进行产品化开发。打造了自然野趋、传统手工、哈尼文化三大旅游“菜单”,推出织染布艺体验、哈尼家访、梯田捉鱼等17种活态文化体验活动。村民通过旅游项目菜单式管理,让旅行团根据需求进行“点单”,进行差异化竞争,吸引了很多精品旅游团。

回归教科书:

问题:1、从上述材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述。

(生产活动 用水、用地制度 价值观、审美情趣 )

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。

回归教科书:

问题:2、讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观超过千年,至今依然有旺盛的生命力,说明红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承;但伴随经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播。

知识积累:

二、地域文化与乡村景观

情境探究7:福建土楼是传统民居建筑,人字形屋架将屋顶做成圆和方的封闭形;用山石或河石砌成地基,石基露出地面部分一般在50-100厘米之间;以红土筑墙,墙体厚实:以杉木为柱梁,构架吻合紧密。从历史学及建筑学的研究来看,土楼的建筑方式是出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式,2008年7月6日,“福建土楼”被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。

问题(1):分析福建土楼建筑与自然环境各要素的关系。

地处亚热带季风气候区,雨水丰沛,圆弧人字顶便于排水;

厚实的土墙冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;

位于山区,可提供地基所需的石材;

石质地基较高,可防止雨水侵蚀;

山区多林木,为建造柱梁提供材料;

有黏重的红壤,为建造外墙提供材料。

内部空间宽阔,可以储存粮食,开展祭祀庆典活动,适合聚族而居;

外部坚固,门的开口少,能防盗、御敌保障族群安全;

墙体坚固,防风雨侵蚀,圆形构造设计稳定、抗震。

圆形设计也有利于通风采光。

(2)简要分析福建土楼建筑方式的优越性。

二、地域文化与城镇景观

教学情境8:

北京四合院

民居建筑的材料样式和风格等都深受当地地理环境的影响,也是地域文化的体现。北京四合院(下图)是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅,驰名中外。北京四合院由围墙封闭成矩形,墙壁和屋顶都比较厚实,大门一般开在东南角上,门朝南开,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。四合院各房屋有主次之分,均以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。正房的前方多植落叶阔叶树。北京地区冬寒少雪,春旱多风沙,夏热风弱。

问题(1):说明北京四合院体现的传统文化因素。

“四合”设计,门内设影壁,封闭的院落,体现中国人追求宁静安逸的心态,含蓄、忌外漏的文化;北房为尊,两厢次之,倒座为宾,体现了长幼有序,上下尊卑的传统宗法礼教观念;墙壁和屋顶都比较厚实的合院建筑,向外不开窗或开窗较小,有利防御,体现传统文化中居安思危;院内各房、各院落即相对独立,又相互依存,体现百姓"小事儿独立,大事儿依存"的理念。

教学情境:

北京四合院

民居建筑的材料样式和风格等都深受当地地理环境的影响,也是地域文化的体现。北京四合院(下图)是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅,驰名中外。北京四合院由围墙封闭成矩形,墙壁和屋顶都比较厚实,大门一般开在东南角上,门朝南开,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。四合院各房屋有主次之分,均以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。正房的前方多植落叶阔叶树。北京地区冬寒少雪,春旱多风沙,夏热风弱。

问题(2):分析四合院的设计与北京气候的适应。

北京四合院正房高大自坐北朝南,大门开在东南角,冬春季节可保温、防寒、避风沙,多采纳阳光;夏秋季东南风吹入院落及正房,通风透气;正房前多植落叶阔叶树,夏季冠广叶密,遮阴取凉,冬季落叶后可让阳光充分射入室内,提高室内温度;房屋尖顶利于夏季排水。

原因:古城选择在西部多山、东部低平的过渡地带(2分);

外护城河水先流入内护城河,在此滞留,延缓水流上涨,然后分散流入纵横交错的河道,水流更加平缓(2分);

古城东部地势低,水从城东水门排出城外(2分)。

意义:因古城格局和景观的完整性,成为地域文化活的标本;

因水制宜,规划设计的古城双棋盘格局,是人与水和谐相处的典范。

影响:可以将城郊生态资源如郊外新鲜空气导入城市,缓解中心城区热岛效应,美化市民健身、休闲环境,提高城市生态环境质量 (2分);

优美的环境成为教育科研、创意产业的首选之地,在承载新经济、新功能方面潜力巨大(2分)。

教学情境:

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城”之称,曾被誉为“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”的双棋盘格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交通通道,也是商贸通道。“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水港小桥多。”这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生了翻天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格(图2.40)。

该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;

人们傍水而居,水运便利,用水方便。

(4)“水巷小桥多,人家尽枕河”。

简析沪宁杭地区众多古城形成这种聚落景观的地理原因。

课后练习:

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

1、从地形角度,说明糯黑村选址的合理性。(6分)

2、分析糯黑村传统建筑以木为架、垒石作墙的原因。(4分)

3、说明旅游业发展后对该村地域文化可能出现的变化。(4分)

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

1、从地形角度,说明糯黑村选址的合理性。(6分)

海拔较高,夏季凉爽;(2分)

三面环山,受冬季冷空气影响小;(2分)

地形封闭,利于防御盗匪。(2分)

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

2、分析糯黑村传统建筑以木为架、垒石作墙的原因。(4分)

地处喀斯特地貌,多木材、石材;(2分)

木架结构利于防震;(1分)

石墙厚实坚固,利于防御盗匪。(1分)

补充:建筑选材的原则?

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

3、说明旅游业发展后对该村地域文化可能出现的变化。(4分)

旅游服务设施的修建,可能破坏古村落的建筑风格;

服务业的发展,可能改变村民的传统生产方式;

外来游客带来的文化,可能冲击传统文化。(每点2分,任答两点得4分)

课堂总结:

2.3 地域文化与城乡景观

课程标准:

2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

教学目标和要求:

1、理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。

2、举例说明地域文化在乡村景观上的体现。

3、举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

教学情境:

瓦尔帕莱索位于智利首都以西,是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。该城市的房屋依山而建,每一户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈(图 2.30)。这种五颜六色的建筑景观与当地的地域文化有何关联?

一、地域文化

教学情境:

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

必备知识1——地形雨

地形雨又称“地形性降水”。沿地形障碍上升的空气冷却凝结而形成的降水。地形雨多集中在山岭迎风面。在一定高度内,降水量随高度而增加,这一降水最多的高度叫最大降水带;而后因水汽减少,降水量又逐渐减少。我国西南山地和江南丘陵地带地形雨最为显著。

影响:山区,山高谷深,夏季气温高,盛行上升气流;同时受地形约束,气流在水平方向难以扩散,加剧抬升,容易形成强对流雨。

问题(1)分析元阳山腰以上地区终年大雾笼罩,降雨丰富,云海神奇壮丽的原因。

河流众多,地表水充足,河谷酷热蒸发、蒸腾旺盛,空气中水汽充足;

山高谷深,地形起伏大,在山谷风作用下水汽爬升形成云雾;

受印度洋水汽影响,地形抬升,降水丰富;

山高谷深,地形封闭,水汽不易扩散。

情境1:云南省元阳梯田县山高谷深,河谷地带因酷热干旱为干热河谷区,高山气温低降水量大为阴湿高寒区。境内有红河、藤条江,水资源丰富。

必备知识2——横断山区

横断山区在四川、云南两省的西部,大雪山、云岭、怒山等南北向的山脉平行排列,横断东西交通,总称横断山脉。

情境2:干热河谷是指又干又热的河谷地带,专指地处湿润气候区内以热带或亚热带为基带的干热河谷自然景观。“干”是指四周被相对湿润的环境所包

围的较干旱的河谷底部,其干燥度接近或到达半干旱气候的

标准:“热”是指其气温高于四周环境,是属于与周边湿润

或半湿润等气候与景观不协调的地域类型。干热河谷下干上

湿、下热上凉、山顶、山脊比山谷盆地潮湿的多,河谷底

部地区近于寸草不生,生物量不高,森林则分布在山顶。

问题(1)简述图示干热河谷分布地区的地形特征,并分析其形成原因。

地形特征:山河相间,山高谷深,纵列分布。

原因:位于亚欧板块与印度洋板块交界处,板块的碰撞挤压隆起形成山地;河流干流流量大,纵比降大,流水强烈下切和侧蚀,使河谷变深。

必备知识3——焚风效应

定义:

沿着山坡向下吹的热而干的风。焚风吹来时,气温迅速增高,空气湿度急剧减小。

地理过程:

当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,水汽凝结,温度按湿绝热直减率(即0.5-0.6°C/100 米)降低,并有大量水分降落,发生降水后水分减少。过山后空气沿背风坡下沉,而下降空气按干绝热直减率(即1°C/100米)增温,所以过山气流中部分水汽凝结释放出潜热,使温度增加,湿度降低。

影响:

(1)焚风效应促使作物早熟,强大的焚风可造成干热风和森林火灾。

(2)春季,欧洲阿尔卑斯山区,背风坡局地气流下沉增温,常常出现冰雪迅速融化或雪崩。

(3)夏季,渭河谷地形成一个高温中心,其原因一方面是渭河谷地相较于北侧的黄土高原和南侧的秦岭海拔低;另一方面是处于秦岭北侧,为东南季风(夏季风)的背风坡一侧,盛行下沉气流,有焚风效应,气温高。

情境2:干热河谷是指又干又热的河谷地带,专指地处湿润气候区内以热带或亚热带为基带的干热河谷自然景观。“干”是指四周被相对湿润的环境所包

围的较干旱的河谷底部,其干燥度接近或到达半干旱气候的

标准:“热”是指其气温高于四周环境,是属于与周边湿润

或半湿润等气候与景观不协调的地域类型。干热河谷下干上

湿、下热上凉、山顶、山脊比山谷盆地桑潮湿的多,河谷底

部地区近于寸草不生,生物量不高,森林分布在山顶。

问题(2)分析干热河谷地区“河谷底部寸草不生,而山顶有树林”的原因。

山顶、山脊气温低、蒸发少,且降水相对较多,水分条件较好,因此可以生长森林。

干热河谷底部是山谷盆地,由于焚风效应,气温高,蒸发多,降水较少,土壤水分不足,土壤腐殖质发育差,不能很好截留地表径流,保水性能差,因此植被稀少;

情境3:“有好树就有好水,有好水就有好梯田……”是哈尼人的著名歌曲。

问题(1):请从自然环境的整体性原理出发说明歌曲隐含的地理意义。

梯田的农作物是水稻,需水量大,而该区是季风气候,降水的变率大,有稳定的水源供应是水稻丰收的保证,所以说“有好水就开得出好梯田”。

高山森林蒸腾产生大量水汽,促进成云致雨,同时森林可以涵养水源保持水土,使地表径流和地下径流的流量常年稳定,所以说“有好树就有好水”;

情境4:村寨中的哈尼传统民居保留完好,房屋多依山而建,选择向阳的山腰处,取石块铺整做房基,夯土建造厚厚的墙壁,伐木做梁柱,以茅草和稻草编制做屋顶。磨菇屋多为二到三层,一层饲养牲畜,堆放农具。二层用于生活起居,三层存储粮食、木柴。三层往往还建有平台,用于晾晒谷物。远远望去一座座房屋宛如生长在山林之中的磨菇,被当地人称为“磨菇房”。

问题:(1)指出与山谷相比,哈尼族人选择居住在半山腰的原因。

(2)根据“蘑菇房”的特点,说明其与自然环境之间的关系。

元阳气候湿润,降水量大,磨菇屋顶坡度大有利于排水;

稻草铺设,冬季保暖,夏季隔热;

使用石料、土和稻草就地取材,减少经济成本;依山势而建,错落有致;

二楼设置平台,便于晾晒粮食;

墙基使用石材,基础稳固,抗侵蚀能力强;

内设火塘保暖驱虫。

山谷地势低,温度较高,半山腰气候凉爽;

森林在上,可获得充足清洁的水源;

该地为亚热带季风气候,降水丰富,山谷易受洪涝灾害威胁,半山腰可以避免洪涝灾害;

半山腰有利于上山下山耕作,节省时间。

水田长年泡水,(低海拔水田)蒸发、蒸腾旺盛;

大量水蒸气沿山坡(峡谷)上升,在高海拔地区形成露水;

降水落到地面形成地表和地下径流,并逐级灌溉(补给)水田;

水田中的水下渗,补给地下径流;最终汇入江河。

问题(1):简述稻田水分参与的水循环过程。

情境5:结合必修一水循环的知识分析当地的水循环过程。

问题(1):分析阿者科村旅游业发展对该村产生的积极影响。

有助于推动产业结构的优化和调整,推进乡村振兴、传统村落遗产保护;

促进农民增收,改变农民生活方式;

吸引外出务工的农民回乡创业,解决土地荒芜、空巢老人和留守儿童的问题;加强了农村现代化建设和基础设施建设,提高农村的文明程度和农民的素质;推进文旅融合发展、农耕技艺传承等。

情境6:云南省元阳县阿者科村是保留较为宪整的哈尼族古村落,当地传统特色民居磨菇房目前,阿者科村正采用公司化经营模式发展旅游业。阿者科旅游公司债缮改造省地传统特色民居蘑菇房,织织材民保护水碾房、织布机等传统生产生活设施,进行产品化开发。打造了自然野趋、传统手工、哈尼文化三大旅游“菜单”,推出织染布艺体验、哈尼家访、梯田捉鱼等17种活态文化体验活动。村民通过旅游项目菜单式管理,让旅行团根据需求进行“点单”,进行差异化竞争,吸引了很多精品旅游团。

回归教科书:

问题:1、从上述材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述。

(生产活动 用水、用地制度 价值观、审美情趣 )

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。

回归教科书:

问题:2、讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观超过千年,至今依然有旺盛的生命力,说明红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承;但伴随经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播。

知识积累:

二、地域文化与乡村景观

情境探究7:福建土楼是传统民居建筑,人字形屋架将屋顶做成圆和方的封闭形;用山石或河石砌成地基,石基露出地面部分一般在50-100厘米之间;以红土筑墙,墙体厚实:以杉木为柱梁,构架吻合紧密。从历史学及建筑学的研究来看,土楼的建筑方式是出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式,2008年7月6日,“福建土楼”被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。

问题(1):分析福建土楼建筑与自然环境各要素的关系。

地处亚热带季风气候区,雨水丰沛,圆弧人字顶便于排水;

厚实的土墙冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;

位于山区,可提供地基所需的石材;

石质地基较高,可防止雨水侵蚀;

山区多林木,为建造柱梁提供材料;

有黏重的红壤,为建造外墙提供材料。

内部空间宽阔,可以储存粮食,开展祭祀庆典活动,适合聚族而居;

外部坚固,门的开口少,能防盗、御敌保障族群安全;

墙体坚固,防风雨侵蚀,圆形构造设计稳定、抗震。

圆形设计也有利于通风采光。

(2)简要分析福建土楼建筑方式的优越性。

二、地域文化与城镇景观

教学情境8:

北京四合院

民居建筑的材料样式和风格等都深受当地地理环境的影响,也是地域文化的体现。北京四合院(下图)是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅,驰名中外。北京四合院由围墙封闭成矩形,墙壁和屋顶都比较厚实,大门一般开在东南角上,门朝南开,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。四合院各房屋有主次之分,均以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。正房的前方多植落叶阔叶树。北京地区冬寒少雪,春旱多风沙,夏热风弱。

问题(1):说明北京四合院体现的传统文化因素。

“四合”设计,门内设影壁,封闭的院落,体现中国人追求宁静安逸的心态,含蓄、忌外漏的文化;北房为尊,两厢次之,倒座为宾,体现了长幼有序,上下尊卑的传统宗法礼教观念;墙壁和屋顶都比较厚实的合院建筑,向外不开窗或开窗较小,有利防御,体现传统文化中居安思危;院内各房、各院落即相对独立,又相互依存,体现百姓"小事儿独立,大事儿依存"的理念。

教学情境:

北京四合院

民居建筑的材料样式和风格等都深受当地地理环境的影响,也是地域文化的体现。北京四合院(下图)是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅,驰名中外。北京四合院由围墙封闭成矩形,墙壁和屋顶都比较厚实,大门一般开在东南角上,门朝南开,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。四合院各房屋有主次之分,均以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。正房的前方多植落叶阔叶树。北京地区冬寒少雪,春旱多风沙,夏热风弱。

问题(2):分析四合院的设计与北京气候的适应。

北京四合院正房高大自坐北朝南,大门开在东南角,冬春季节可保温、防寒、避风沙,多采纳阳光;夏秋季东南风吹入院落及正房,通风透气;正房前多植落叶阔叶树,夏季冠广叶密,遮阴取凉,冬季落叶后可让阳光充分射入室内,提高室内温度;房屋尖顶利于夏季排水。

原因:古城选择在西部多山、东部低平的过渡地带(2分);

外护城河水先流入内护城河,在此滞留,延缓水流上涨,然后分散流入纵横交错的河道,水流更加平缓(2分);

古城东部地势低,水从城东水门排出城外(2分)。

意义:因古城格局和景观的完整性,成为地域文化活的标本;

因水制宜,规划设计的古城双棋盘格局,是人与水和谐相处的典范。

影响:可以将城郊生态资源如郊外新鲜空气导入城市,缓解中心城区热岛效应,美化市民健身、休闲环境,提高城市生态环境质量 (2分);

优美的环境成为教育科研、创意产业的首选之地,在承载新经济、新功能方面潜力巨大(2分)。

教学情境:

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城”之称,曾被誉为“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”的双棋盘格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交通通道,也是商贸通道。“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水港小桥多。”这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生了翻天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格(图2.40)。

该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;

人们傍水而居,水运便利,用水方便。

(4)“水巷小桥多,人家尽枕河”。

简析沪宁杭地区众多古城形成这种聚落景观的地理原因。

课后练习:

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

1、从地形角度,说明糯黑村选址的合理性。(6分)

2、分析糯黑村传统建筑以木为架、垒石作墙的原因。(4分)

3、说明旅游业发展后对该村地域文化可能出现的变化。(4分)

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

1、从地形角度,说明糯黑村选址的合理性。(6分)

海拔较高,夏季凉爽;(2分)

三面环山,受冬季冷空气影响小;(2分)

地形封闭,利于防御盗匪。(2分)

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

2、分析糯黑村传统建筑以木为架、垒石作墙的原因。(4分)

地处喀斯特地貌,多木材、石材;(2分)

木架结构利于防震;(1分)

石墙厚实坚固,利于防御盗匪。(1分)

补充:建筑选材的原则?

糯黑村始建于1816年,长年盗匪横行。糯黑村的传统建筑以木为架、垒石作墙。近年来,随着知名度的提高,来村游客增多,村民新建了不少现代建筑。为促进旅游业健康发展,当地政府在糯黑村划分了现代与传统建筑的建设区域。

3、说明旅游业发展后对该村地域文化可能出现的变化。(4分)

旅游服务设施的修建,可能破坏古村落的建筑风格;

服务业的发展,可能改变村民的传统生产方式;

外来游客带来的文化,可能冲击传统文化。(每点2分,任答两点得4分)

课堂总结:

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少