6.3物种形成与生物多样性——2022-2023学年高一生物学北师大版(2019)必修二课时练习(有解析)

文档属性

| 名称 | 6.3物种形成与生物多样性——2022-2023学年高一生物学北师大版(2019)必修二课时练习(有解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 10:33:02 | ||

图片预览

文档简介

6.3物种形成与生物多样性

【基础练习】

1.马和驴虽然能够交配,但产生的后代——骡是不育的,这种现象在生物学上称为( )

A.地理隔离 B.生殖隔离 C.基因突变 D.无性繁殖

2.新物种形成的标志是( )

A.产生变异 B.出现地理隔离

C.出现生殖隔离 D.数量迅速增加

3.华南虎和东北虎属于两个亚种,这两个亚种形成的主要原因是( )

A.地理隔离 B.生殖隔离

C.基因突变 D.生殖隔离和地理隔离

4.据报道:2018年,我国又发现了5个新物种。所谓新物种,一定与其他物种间存在( )

A.地理隔离 B.生殖隔离 C.基因重组 D.基因交流

5.武夷山国家公园正式发布,生物资源本底调查发现了昆虫新物种璞云舟蛾。认定璞云舟蛾是一个新的物种,是因为璞云舟蛾与其他蛾类存在( )

A.生殖隔离 B.地理隔离 C.染色体变异 D.协同进化

6.下列关于物种和隔离的叙述,正确的是( )

A.物种是生物进化和繁殖的基本单位

B.二倍体西瓜与四倍体西瓜属于同一物种

C.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流

D.种群必须经过地理隔离,才能达到生殖隔离

【能力提升】

7.青藏高速公路建成后将藏羚羊的栖息地分割成两块,并由此形成两个完全独立的种群。下列叙述正确的是( )

A. 自然选择对这两个种群基因频率的改变所起的作用没有差别

B. 其中一个种群的突变和基因重组对另一个种群的基因频率没有影响

C. 多年后,若两个种群的个体仍能交配并产生后代,说明不存在生殖隔离

D. 高速公路的开通对其他生物没有影响

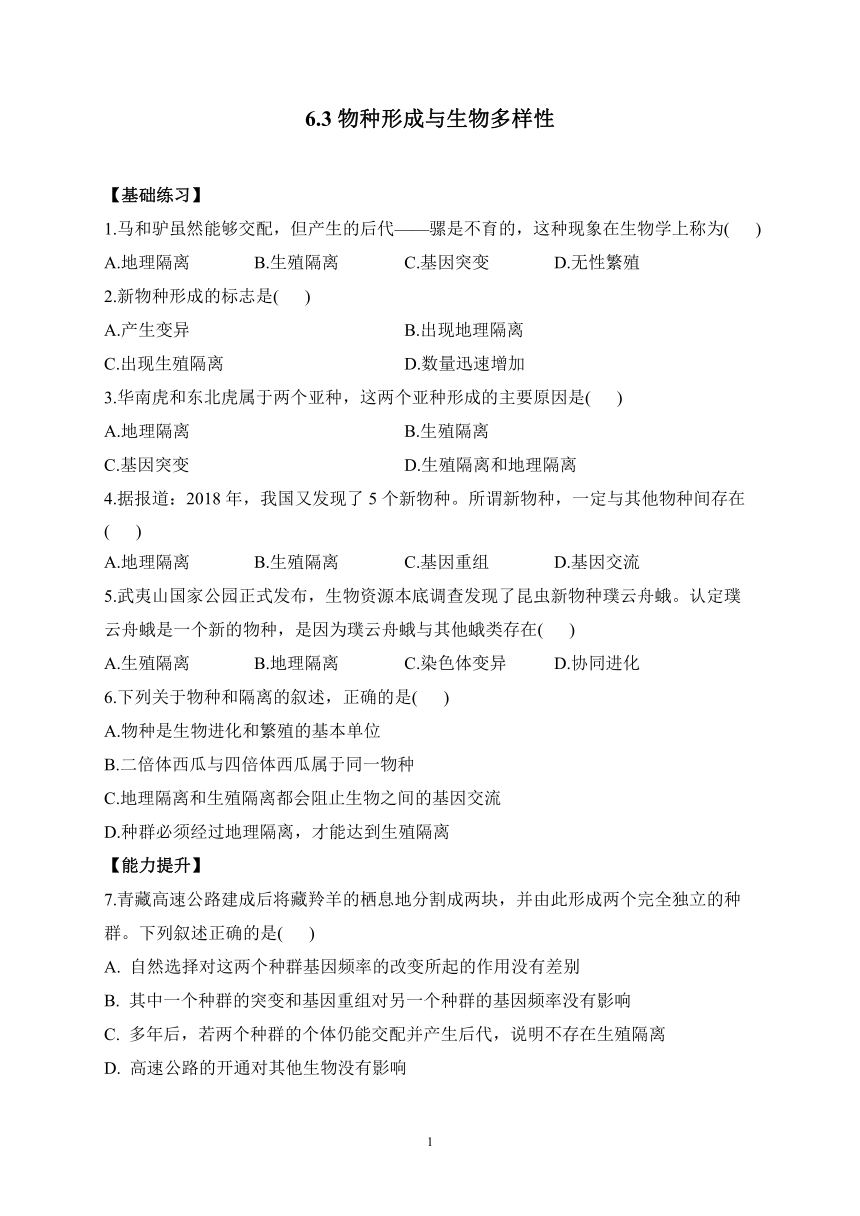

8.下图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同

D.若a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

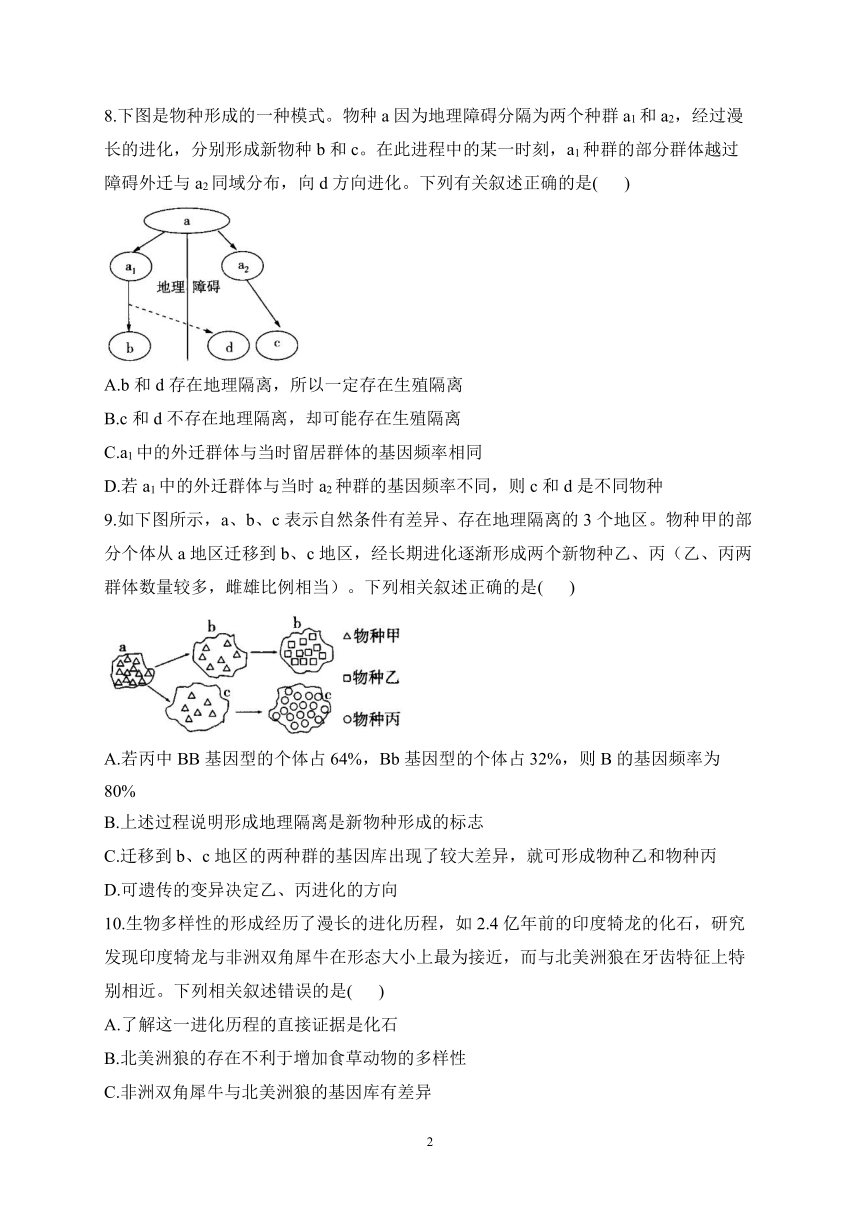

9.如下图所示,a、b、c表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从a地区迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙(乙、丙两群体数量较多,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则B的基因频率为80%

B.上述过程说明形成地理隔离是新物种形成的标志

C.迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,就可形成物种乙和物种丙

D.可遗传的变异决定乙、丙进化的方向

10.生物多样性的形成经历了漫长的进化历程,如2.4亿年前的印度犄龙的化石,研究发现印度犄龙与非洲双角犀牛在形态大小上最为接近,而与北美洲狼在牙齿特征上特别相近。下列相关叙述错误的是( )

A.了解这一进化历程的直接证据是化石

B.北美洲狼的存在不利于增加食草动物的多样性

C.非洲双角犀牛与北美洲狼的基因库有差异

D.非洲双角犀牛与北美洲狼之间有生殖隔离

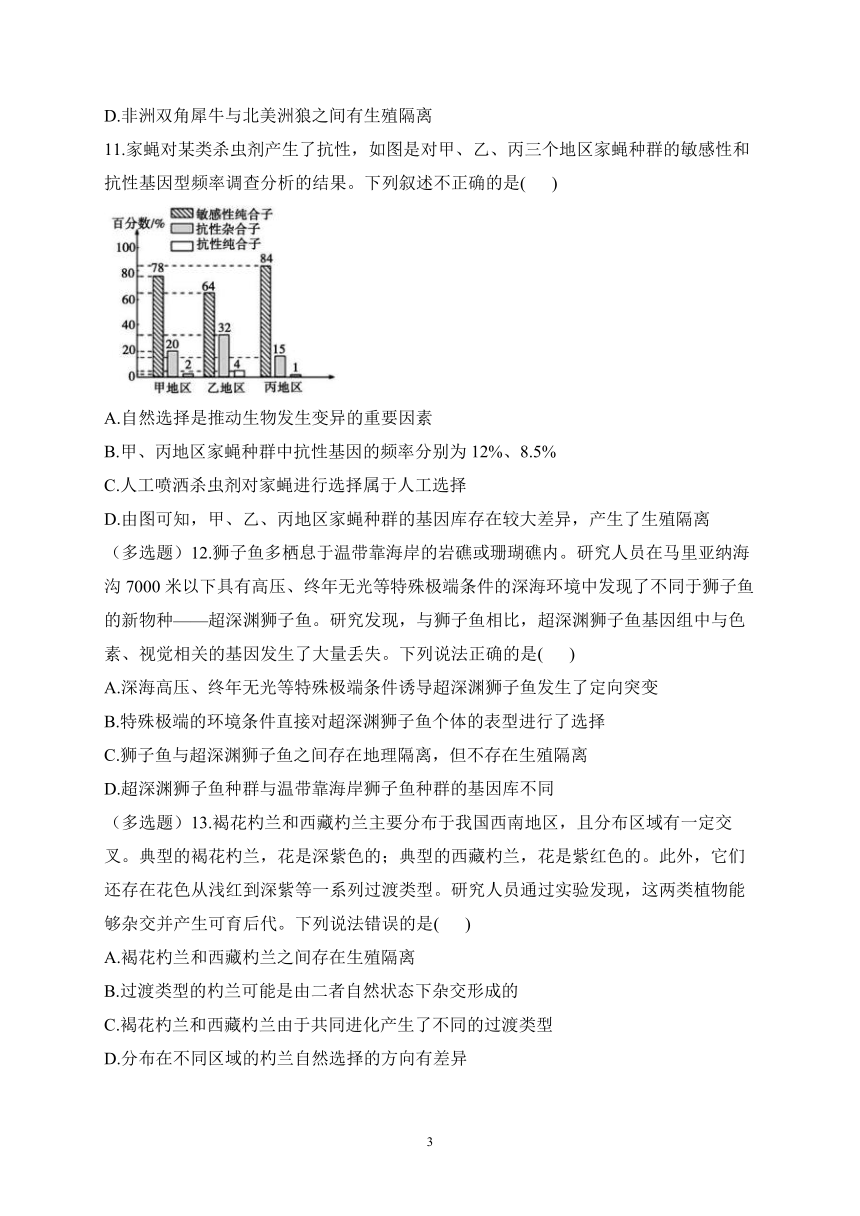

11.家蝇对某类杀虫剂产生了抗性,如图是对甲、乙、丙三个地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列叙述不正确的是( )

A.自然选择是推动生物发生变异的重要因素

B.甲、丙地区家蝇种群中抗性基因的频率分别为12%、8.5%

C.人工喷洒杀虫剂对家蝇进行选择属于人工选择

D.由图可知,甲、乙、丙地区家蝇种群的基因库存在较大差异,产生了生殖隔离

(多选题)12.狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内。研究人员在马里亚纳海沟7000米以下具有高压、终年无光等特殊极端条件的深海环境中发现了不同于狮子鱼的新物种——超深渊狮子鱼。研究发现,与狮子鱼相比,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失。下列说法正确的是( )

A.深海高压、终年无光等特殊极端条件诱导超深渊狮子鱼发生了定向突变

B.特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行了选择

C.狮子鱼与超深渊狮子鱼之间存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同

(多选题)13.褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区,且分布区域有一定交叉。典型的褐花杓兰,花是深紫色的;典型的西藏杓兰,花是紫红色的。此外,它们还存在花色从浅红到深紫等一系列过渡类型。研究人员通过实验发现,这两类植物能够杂交并产生可育后代。下列说法错误的是( )

A.褐花杓兰和西藏杓兰之间存在生殖隔离

B.过渡类型的杓兰可能是由二者自然状态下杂交形成的

C.褐花杓兰和西藏杓兰由于共同进化产生了不同的过渡类型

D.分布在不同区域的杓兰自然选择的方向有差异

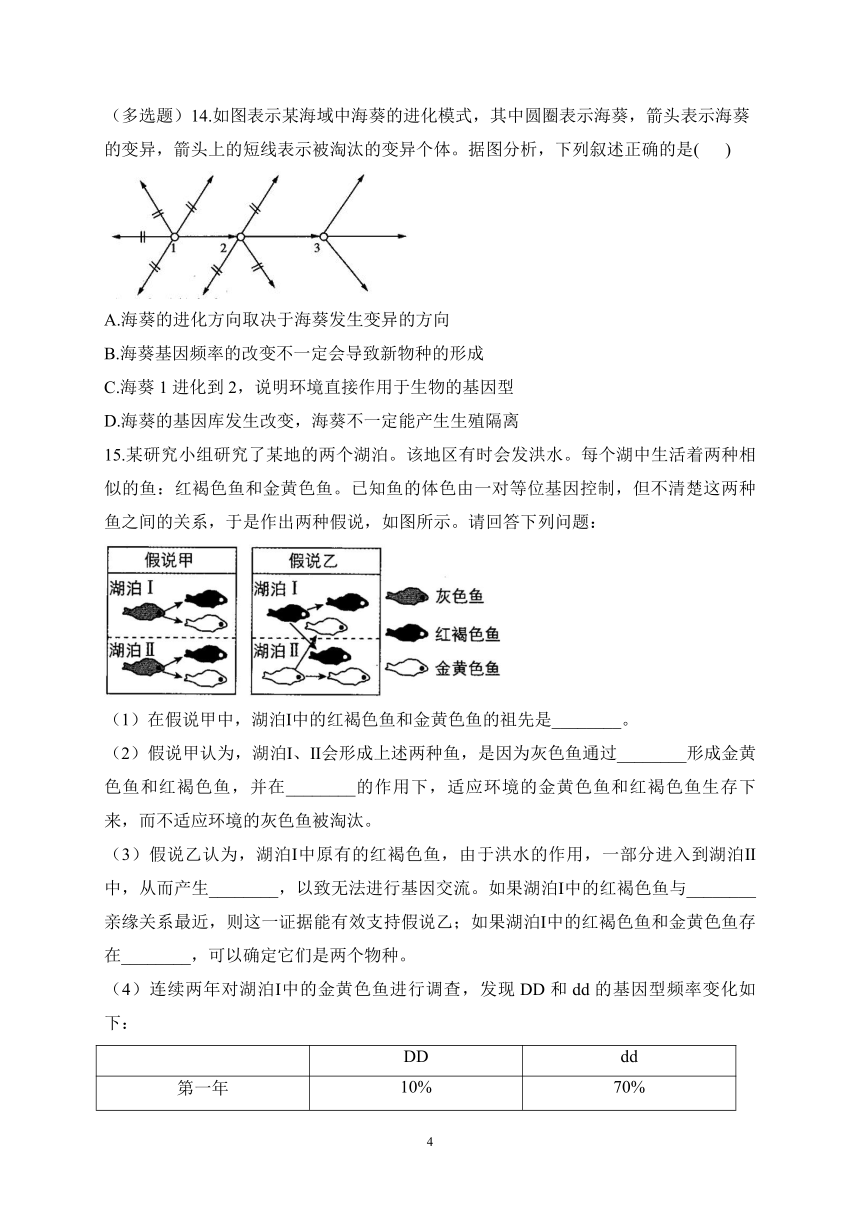

(多选题)14.如图表示某海域中海葵的进化模式,其中圆圈表示海葵,箭头表示海葵的变异,箭头上的短线表示被淘汰的变异个体。据图分析,下列叙述正确的是( )

A.海葵的进化方向取决于海葵发生变异的方向

B.海葵基因频率的改变不一定会导致新物种的形成

C.海葵1进化到2,说明环境直接作用于生物的基因型

D.海葵的基因库发生改变,海葵不一定能产生生殖隔离

15.某研究小组研究了某地的两个湖泊。该地区有时会发洪水。每个湖中生活着两种相似的鱼:红褐色鱼和金黄色鱼。已知鱼的体色由一对等位基因控制,但不清楚这两种鱼之间的关系,于是作出两种假说,如图所示。请回答下列问题:

(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是________。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过________形成金黄色鱼和红褐色鱼,并在________的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生________,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼与________亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在________,可以确定它们是两个物种。

(4)连续两年对湖泊Ⅰ中的金黄色鱼进行调查,发现DD和dd的基因型频率变化如下:

DD dd

第一年 10% 70%

第二年 4% 64%

在这两年中,该种群是否发生了进化?________(填“是”或“否”),理由是________________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据分析可知,马和驴能够交配,但产生的后代骡是不育的,这种现象称为生殖隔离。ACD错误,B正确。

故选B。

2.答案:C

解析:生殖隔离是新物种形成的标志,C正确,ABD错误。故选C。

3.答案:A

解析:东北虎与华南虎由于地理障碍不能进行基因交流,因此华南虎和东北虎这两个亚种形成的主要原因是地理隔离。即A正确。

故选A。

4.答案:B

解析:不同的物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,即存在生殖隔离。

故选:B。

5.答案:A

解析:本题主要考查隔离在物种形成中的作用,考查学生的理解能力。生殖隔离是形成新物种的必要条件,A项符合题意。

6.答案:C

解析:A、种群是生物进化和繁殖的基本单位, A错误;

B、二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交产生的后代是三倍体,三倍体联会紊乱,不可育,说明二者之间存在生殖隔离,即二倍体与四倍体不属于同一物种, B错误;

C、地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流,C正确;

D、物种的形成一般要经过长期的地理隔离,才能达到生殖隔离,但也有不经过地理隔离而产生生殖隔离的, 如多倍体的形成D错误。故选C。

7.答案:B

解析:

8.答案:B

解析:题图是物种形成的常见模式,经过长期的地理隔离而达到生殖隔离。a通过地理隔离形成两个种群a1和a2,又分别演化出b、c、d三个种群,b、d虽然有地理隔离,但不一定形成了生殖隔离,A项错误。由于d是由a1演变而来的,c是由a2演变而来的,c与d之间可能存在生殖隔离,B项正确。a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率不一定相同,C项错误。即使a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,只要c和d之间不存在生殖隔离,它们仍是同物种,D项错误。

9.答案:A

解析:若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则bb基因型的个体占4%,所以B基因的频率为64%+32%×1/2=80%,A项正确;新物种形成的标志是形成生殖隔离,B项错误;迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,但不一定形成新物种,C项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,D项错误。

10.答案:B

解析:生物多样性的形成经历了漫长的进化历程,研究进化历程的直接证据是化石,A正确;生物的进化是协同进化,捕食者的存在,在一定程度上能防止出现绝对优势种,为其他生物的生存腾出空间,有利于生物多样性的形成,所以北美洲狼的存在利于增加食草动物的多样性,B错误;非洲双角犀牛与北美洲狼为不同的物种,存在生殖隔离,二者的基因库有差异,C、D正确。

11.答案:ACD

解析:A、自然选择决定生物进化的方向,生物变异大部分是自发产生的,A错误B、由柱形图可知,甲地区,敏感性纯合子的比例是78%,抗性杂合子子20%,抗性纯合子是2%,敏感性基因频率是78%+20%÷2=88%,抗性基因的基因频率是2%+20%÷2=12%;丙地区中,敏感性纯合子的比例是84%,抗性杂合子15%,抗性纯合子是1%,敏感性基因频率是84%+15%÷2=91.5%,抗性基因的基因频率是1%+15%÷2=8.5%,B正确;C、人工喷洒杀虫剂是为了杀死家蝇,不是人工选择,人工选择是选择对人类生产、生活有利的生物性状,C错误;D、甲、乙、丙三个地区的敏感性和抗性家蝇之间不存在生殖隔离,D错误。故选:ACD。

12.答案:BD

解析:突变是不定向的,不能被定向诱导,A错误;特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行了选择,B正确;狮子鱼与超深渊狮子鱼是两个不同的物种,存在生殖隔离,C错误;因自然选择,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,使得超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同,D正确。

13.答案:AC

解析:褐花杓兰和西藏杓兰之间能够杂交并产生可育后代,说明两者之间不存在生殖隔离,属于同一物种;过渡类型的杓兰可能是由褐花杓兰和西藏杓兰自然状态下杂交形成的;褐花杓兰和西藏杓兰属于同一物种,共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展;分布在不同区域的杓兰其生存的自然环境不同,因此自然选择的方向有差异。

14.答案:BD

解析:海葵的变异为进化提供原材料,但海葵的进化方向取决于自然选择,A错误;海葵基因频率的改变可引起海葵的进化,但不一定会导致新物种的形成,B正确;自然选择的过程中直接选择的是表现型,不是基因型,C错误;基因库发生改变,不一定会导致生殖隔离,生殖隔离会导致新物种的产生,D正确。

15.答案:(1)同一种灰色鱼

(2)突变(基因突变和染色体变异);自然选择

(3)地理隔离;湖泊Ⅱ中的红褐色鱼;生殖隔离

(4)否;两年内种群基因频率未发生改变

解析:(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是同一种灰色鱼。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过突变(基因突变和染色体变异)形成了金黄色鱼和红褐色鱼,并在自然选择的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生地理隔离,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中红褐色鱼与湖泊Ⅱ中的红褐色鱼亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在生殖隔离,可以确定它们是两个物种。

(4)根据题表分析,已知第一年,DD占10%,dd占70%,则Dd占20%,因此D的基因频率=10%+1/2×20%=20%,d的基因频率=70%+1/2×20%=80%;第二年,DD占4%,dd占64%,则Dd占32%,因此D的基因频率=4%+1/2×32%=20%,d的基因频率=64%+1/2×32%=80%。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而通过上述计算可知,两年内种群基因频率未发生改变,说明在这两年中,该种群没有发生进化。

2

【基础练习】

1.马和驴虽然能够交配,但产生的后代——骡是不育的,这种现象在生物学上称为( )

A.地理隔离 B.生殖隔离 C.基因突变 D.无性繁殖

2.新物种形成的标志是( )

A.产生变异 B.出现地理隔离

C.出现生殖隔离 D.数量迅速增加

3.华南虎和东北虎属于两个亚种,这两个亚种形成的主要原因是( )

A.地理隔离 B.生殖隔离

C.基因突变 D.生殖隔离和地理隔离

4.据报道:2018年,我国又发现了5个新物种。所谓新物种,一定与其他物种间存在( )

A.地理隔离 B.生殖隔离 C.基因重组 D.基因交流

5.武夷山国家公园正式发布,生物资源本底调查发现了昆虫新物种璞云舟蛾。认定璞云舟蛾是一个新的物种,是因为璞云舟蛾与其他蛾类存在( )

A.生殖隔离 B.地理隔离 C.染色体变异 D.协同进化

6.下列关于物种和隔离的叙述,正确的是( )

A.物种是生物进化和繁殖的基本单位

B.二倍体西瓜与四倍体西瓜属于同一物种

C.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流

D.种群必须经过地理隔离,才能达到生殖隔离

【能力提升】

7.青藏高速公路建成后将藏羚羊的栖息地分割成两块,并由此形成两个完全独立的种群。下列叙述正确的是( )

A. 自然选择对这两个种群基因频率的改变所起的作用没有差别

B. 其中一个种群的突变和基因重组对另一个种群的基因频率没有影响

C. 多年后,若两个种群的个体仍能交配并产生后代,说明不存在生殖隔离

D. 高速公路的开通对其他生物没有影响

8.下图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同

D.若a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

9.如下图所示,a、b、c表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从a地区迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙(乙、丙两群体数量较多,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则B的基因频率为80%

B.上述过程说明形成地理隔离是新物种形成的标志

C.迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,就可形成物种乙和物种丙

D.可遗传的变异决定乙、丙进化的方向

10.生物多样性的形成经历了漫长的进化历程,如2.4亿年前的印度犄龙的化石,研究发现印度犄龙与非洲双角犀牛在形态大小上最为接近,而与北美洲狼在牙齿特征上特别相近。下列相关叙述错误的是( )

A.了解这一进化历程的直接证据是化石

B.北美洲狼的存在不利于增加食草动物的多样性

C.非洲双角犀牛与北美洲狼的基因库有差异

D.非洲双角犀牛与北美洲狼之间有生殖隔离

11.家蝇对某类杀虫剂产生了抗性,如图是对甲、乙、丙三个地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列叙述不正确的是( )

A.自然选择是推动生物发生变异的重要因素

B.甲、丙地区家蝇种群中抗性基因的频率分别为12%、8.5%

C.人工喷洒杀虫剂对家蝇进行选择属于人工选择

D.由图可知,甲、乙、丙地区家蝇种群的基因库存在较大差异,产生了生殖隔离

(多选题)12.狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内。研究人员在马里亚纳海沟7000米以下具有高压、终年无光等特殊极端条件的深海环境中发现了不同于狮子鱼的新物种——超深渊狮子鱼。研究发现,与狮子鱼相比,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失。下列说法正确的是( )

A.深海高压、终年无光等特殊极端条件诱导超深渊狮子鱼发生了定向突变

B.特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行了选择

C.狮子鱼与超深渊狮子鱼之间存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同

(多选题)13.褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区,且分布区域有一定交叉。典型的褐花杓兰,花是深紫色的;典型的西藏杓兰,花是紫红色的。此外,它们还存在花色从浅红到深紫等一系列过渡类型。研究人员通过实验发现,这两类植物能够杂交并产生可育后代。下列说法错误的是( )

A.褐花杓兰和西藏杓兰之间存在生殖隔离

B.过渡类型的杓兰可能是由二者自然状态下杂交形成的

C.褐花杓兰和西藏杓兰由于共同进化产生了不同的过渡类型

D.分布在不同区域的杓兰自然选择的方向有差异

(多选题)14.如图表示某海域中海葵的进化模式,其中圆圈表示海葵,箭头表示海葵的变异,箭头上的短线表示被淘汰的变异个体。据图分析,下列叙述正确的是( )

A.海葵的进化方向取决于海葵发生变异的方向

B.海葵基因频率的改变不一定会导致新物种的形成

C.海葵1进化到2,说明环境直接作用于生物的基因型

D.海葵的基因库发生改变,海葵不一定能产生生殖隔离

15.某研究小组研究了某地的两个湖泊。该地区有时会发洪水。每个湖中生活着两种相似的鱼:红褐色鱼和金黄色鱼。已知鱼的体色由一对等位基因控制,但不清楚这两种鱼之间的关系,于是作出两种假说,如图所示。请回答下列问题:

(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是________。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过________形成金黄色鱼和红褐色鱼,并在________的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生________,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼与________亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在________,可以确定它们是两个物种。

(4)连续两年对湖泊Ⅰ中的金黄色鱼进行调查,发现DD和dd的基因型频率变化如下:

DD dd

第一年 10% 70%

第二年 4% 64%

在这两年中,该种群是否发生了进化?________(填“是”或“否”),理由是________________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据分析可知,马和驴能够交配,但产生的后代骡是不育的,这种现象称为生殖隔离。ACD错误,B正确。

故选B。

2.答案:C

解析:生殖隔离是新物种形成的标志,C正确,ABD错误。故选C。

3.答案:A

解析:东北虎与华南虎由于地理障碍不能进行基因交流,因此华南虎和东北虎这两个亚种形成的主要原因是地理隔离。即A正确。

故选A。

4.答案:B

解析:不同的物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,即存在生殖隔离。

故选:B。

5.答案:A

解析:本题主要考查隔离在物种形成中的作用,考查学生的理解能力。生殖隔离是形成新物种的必要条件,A项符合题意。

6.答案:C

解析:A、种群是生物进化和繁殖的基本单位, A错误;

B、二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交产生的后代是三倍体,三倍体联会紊乱,不可育,说明二者之间存在生殖隔离,即二倍体与四倍体不属于同一物种, B错误;

C、地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流,C正确;

D、物种的形成一般要经过长期的地理隔离,才能达到生殖隔离,但也有不经过地理隔离而产生生殖隔离的, 如多倍体的形成D错误。故选C。

7.答案:B

解析:

8.答案:B

解析:题图是物种形成的常见模式,经过长期的地理隔离而达到生殖隔离。a通过地理隔离形成两个种群a1和a2,又分别演化出b、c、d三个种群,b、d虽然有地理隔离,但不一定形成了生殖隔离,A项错误。由于d是由a1演变而来的,c是由a2演变而来的,c与d之间可能存在生殖隔离,B项正确。a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率不一定相同,C项错误。即使a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,只要c和d之间不存在生殖隔离,它们仍是同物种,D项错误。

9.答案:A

解析:若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则bb基因型的个体占4%,所以B基因的频率为64%+32%×1/2=80%,A项正确;新物种形成的标志是形成生殖隔离,B项错误;迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,但不一定形成新物种,C项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,D项错误。

10.答案:B

解析:生物多样性的形成经历了漫长的进化历程,研究进化历程的直接证据是化石,A正确;生物的进化是协同进化,捕食者的存在,在一定程度上能防止出现绝对优势种,为其他生物的生存腾出空间,有利于生物多样性的形成,所以北美洲狼的存在利于增加食草动物的多样性,B错误;非洲双角犀牛与北美洲狼为不同的物种,存在生殖隔离,二者的基因库有差异,C、D正确。

11.答案:ACD

解析:A、自然选择决定生物进化的方向,生物变异大部分是自发产生的,A错误B、由柱形图可知,甲地区,敏感性纯合子的比例是78%,抗性杂合子子20%,抗性纯合子是2%,敏感性基因频率是78%+20%÷2=88%,抗性基因的基因频率是2%+20%÷2=12%;丙地区中,敏感性纯合子的比例是84%,抗性杂合子15%,抗性纯合子是1%,敏感性基因频率是84%+15%÷2=91.5%,抗性基因的基因频率是1%+15%÷2=8.5%,B正确;C、人工喷洒杀虫剂是为了杀死家蝇,不是人工选择,人工选择是选择对人类生产、生活有利的生物性状,C错误;D、甲、乙、丙三个地区的敏感性和抗性家蝇之间不存在生殖隔离,D错误。故选:ACD。

12.答案:BD

解析:突变是不定向的,不能被定向诱导,A错误;特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行了选择,B正确;狮子鱼与超深渊狮子鱼是两个不同的物种,存在生殖隔离,C错误;因自然选择,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,使得超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同,D正确。

13.答案:AC

解析:褐花杓兰和西藏杓兰之间能够杂交并产生可育后代,说明两者之间不存在生殖隔离,属于同一物种;过渡类型的杓兰可能是由褐花杓兰和西藏杓兰自然状态下杂交形成的;褐花杓兰和西藏杓兰属于同一物种,共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展;分布在不同区域的杓兰其生存的自然环境不同,因此自然选择的方向有差异。

14.答案:BD

解析:海葵的变异为进化提供原材料,但海葵的进化方向取决于自然选择,A错误;海葵基因频率的改变可引起海葵的进化,但不一定会导致新物种的形成,B正确;自然选择的过程中直接选择的是表现型,不是基因型,C错误;基因库发生改变,不一定会导致生殖隔离,生殖隔离会导致新物种的产生,D正确。

15.答案:(1)同一种灰色鱼

(2)突变(基因突变和染色体变异);自然选择

(3)地理隔离;湖泊Ⅱ中的红褐色鱼;生殖隔离

(4)否;两年内种群基因频率未发生改变

解析:(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是同一种灰色鱼。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过突变(基因突变和染色体变异)形成了金黄色鱼和红褐色鱼,并在自然选择的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生地理隔离,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中红褐色鱼与湖泊Ⅱ中的红褐色鱼亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在生殖隔离,可以确定它们是两个物种。

(4)根据题表分析,已知第一年,DD占10%,dd占70%,则Dd占20%,因此D的基因频率=10%+1/2×20%=20%,d的基因频率=70%+1/2×20%=80%;第二年,DD占4%,dd占64%,则Dd占32%,因此D的基因频率=4%+1/2×32%=20%,d的基因频率=64%+1/2×32%=80%。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而通过上述计算可知,两年内种群基因频率未发生改变,说明在这两年中,该种群没有发生进化。

2

同课章节目录

- 第1章 遗传信息的分子基础

- 第一节 DNA是主要遗传物质的探索

- 第二节 核酸的分子结构

- 第2章 遗传信息的复制与表达

- 第一节 遗传信息的复制

- 第二节 遗传信息的表达

- 第三节 基因的选择性表达及表观遗传现象

- 第3章 遗传信息在亲子代之间传递

- 第一节 染色体是遗传信息的主要载体

- 第二节 减数分裂与配子形成

- 第三节 受精作用

- 第4章 遗传信息传递的规律

- 第一节 孟德尔对基因分离规律的探索

- 第二节 基因的自由组合定律

- 第三节 伴性遗传

- 第5章 遗传信息的改变

- 第一节 基因突变

- 第二节 基因重组

- 第三节 染色体变异

- 第四节 人类遗传病的检测和预防

- 第6章 生物多样性与生物进化

- 第一节 生物进化的证据

- 第二节 自然选择与适应

- 第三节 物种形成与生物多样性

- 第四节 生物进化理论的发展