2.3中国的耕地资源与粮食安全(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3中国的耕地资源与粮食安全(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 18:10:12 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第三节 中国耕地资源与粮食安全

人教版选择性必修三第二章

课标解读

运用图表,解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

【课标要求】

1.通过资料,分析我国耕地资源与粮食生产能力的特征。(综合思维、区域认知)

2.通过实例,理解我国粮食战略与我国粮食安全面临的主要挑战。(综合思维、人地协调观)

3.通过图文、数据等资料,了解我国实现粮食安全的主要途径。(综合思维、人地协调观)

4.通过资料,理解耕地保护对保障粮食安全的重要性。(人地协调观)

【学习目标】

一

粮食生产安全的资源基础

二

实现粮食安全的途径

三

未来粮食安全的耕地保障

目录

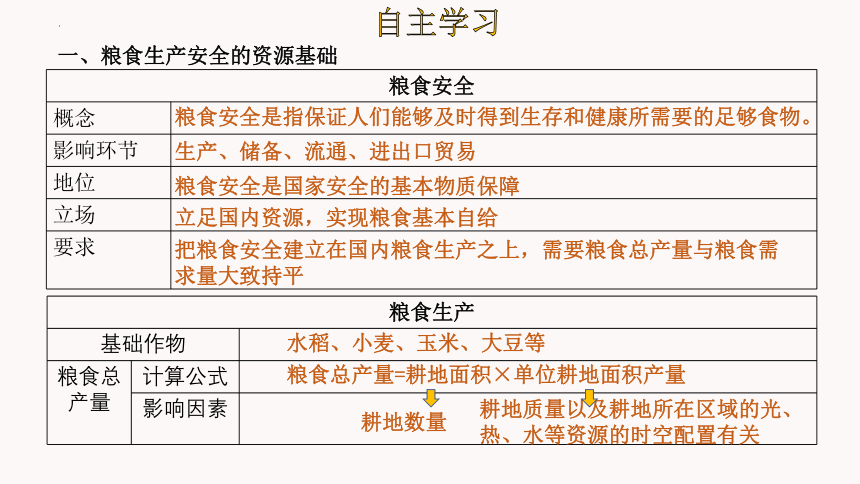

自主学习

一、粮食生产安全的资源基础

粮食安全

概念

影响环节

地位

立场

要求

粮食生产

基础作物

粮食总产量 计算公式

影响因素

粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。

生产、储备、流通、进出口贸易

粮食安全是国家安全的基本物质保障

立足国内资源,实现粮食基本自给

把粮食安全建立在国内粮食生产之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平

水稻、小麦、玉米、大豆等

粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

耕地数量

耕地质量以及耕地所在区域的光、热、水等资源的时空配置有关

自主学习

二、实现粮食安全的途径

1.我国粮食安全现状:

2.实现粮食安全的途径

(一)生产环节——增加粮食总产量。

(1)结合教材p39文字,分析1949年前,中国提高粮食总产量的基本途径是什么?

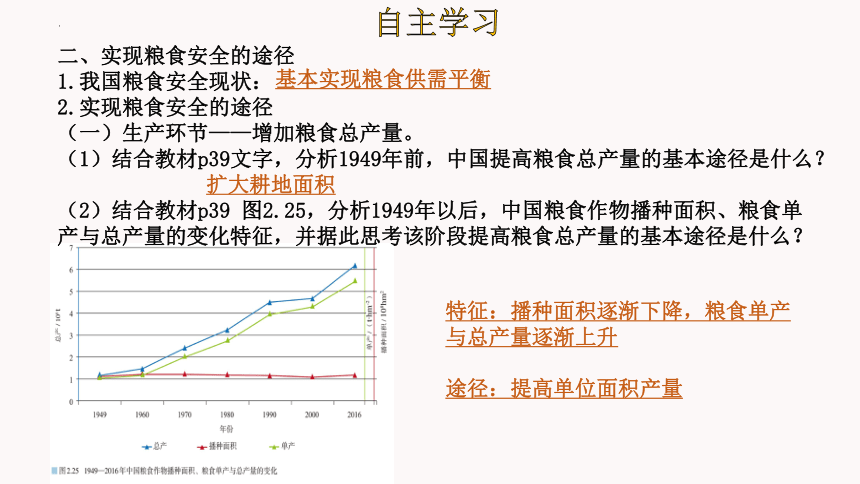

(2)结合教材p39 图2.25,分析1949年以后,中国粮食作物播种面积、粮食单产与总产量的变化特征,并据此思考该阶段提高粮食总产量的基本途径是什么?

基本实现粮食供需平衡

扩大耕地面积

特征:播种面积逐渐下降,粮食单产与总产量逐渐上升

途径:提高单位面积产量

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

(二)流通环节——通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

粮食跨区调剂名称 时间 粮食调出地 粮食调入地 调拨粮食种类 目的

南粮北运

北粮南运

20世纪六七十年代

南方

1985年后

黑、吉、蒙、豫、皖

北方

南方

玉米

大米

保障北方缺粮地区居民的食用粮需求

适应畜牧业发展对饲料用粮的需求

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

改善水热条件,提高土地质量,减少灾害,防治水土流失

利于耕地护养,肥力提高,促进单产水平

可以有效减少粮食作物的损失。

培育良种,例如耐寒,耐寒,耐涝品种等,可保证高产

提高土地利用效率,发挥土地资源潜力

提高农业生产效率

根据图示信息,解释每种措施如何影响粮食单位面积产量

藏粮于技

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

(二)流通环节——通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

粮食跨区调剂名称 时间 粮食调出地 粮食调入地 调拨粮食种类 目的

南粮北运

北粮南运

20世纪六七十年代

南方

1985年后

黑、吉、蒙、豫、皖

北方

南方

玉米

大米

保障北方缺粮地区居民的食用粮需求

适应畜牧业发展对饲料用粮的需求

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(三)进出口环节——充分利用国际粮食市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

(四)储备环节——建立粮食储备。粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度。

思考建立粮食储备的功能有哪些?

救荒、调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件

时间 进出口情况 进/出口粮食类型

20世纪90年代中期以前

20世纪90年代中期到21世纪初

21世纪以来

净进口

谷物

进出口大体平衡

净进口

大豆

自主学习

粮食总需求仍将增加

粮食产量增长难度越来越大

自主学习

三、未来粮食安全的耕地保障

1.我国粮食安全战略、目标:

2.我国粮食安全面临的主要挑战:

3.耕地保护的措施

1)耕地数量方面--------

2)耕地质量方面--------

战略:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”

目标:“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”(P43)

P43 图2.29 四句话

守住18亿亩耕地红线,确保基本农田不低于15.6亿亩

占补平衡制度:建设占用多少基本农田,就要补充多少数量和质量相当的基本农田,做到占补平衡。(P43)

保护与改善耕地质量

水土资源保护:实施高标准农田建设、耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等,以实现高产田的稳产保育和中、低产田的地力提升。(P44)

藏粮于地

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料一:我国的后备耕地资源主要分布于东北、西北偏远地区,且东部地区耕地资源除东北外已经基本开垦殆尽。

世界耕地面积及前十位国家的耕地面积及人均耕地面积(左图);中国耕地后备资源的构成(右图)

(1)结合材料一图文资料,思考我国耕地总量、人均耕地面积、后备耕地资源的特点,人均耕地面积呈现该特点的原因是什么?

中国耕地后备资源的构成

特点:耕地总量在世界上位居前列;人均耕地少;后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大;人均耕地少的原因:人口总量大;城市建设用地等占用耕地;退耕还林还草还湖;

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

合计占比30%,反应我国耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

材料二:教材p38图2.23 2015年我国各质量等级耕地占总面积的比例

下图:中国土地污染程度图

(2)结合教材p38图2.23和下图,思考我国优等、高等地合计占比多少?这反应我国耕地质量总体有何特点?我国耕地存在什么问题?

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

(3)哪些自然环境因素影响我国的耕地质量 哪些人类活动影响我国的耕地质量

自然因素:

(1)地形因素:我国山区广,平原少,造成耕地中坡地多,平地少,水土流失多发。

(2)气候因素:我国东西部水热条件差异大,东部季风区南北方差异显著。因此,耕地的光、热、水配置类型多样。

(3)水源因素:我国外流区与内流区,水源情况不同,导致耕地有水田、旱地等多种形式。

(4)生物因素:我国自然带多样,不同地区耕地的有机质含量差异大,耕地的肥力不同。

人文因素:(1)技术经济因素:我国人口众多,劳动力充足,有利于精耕细作,形成了水稻土、黄垆土等肥沃的人工熟化土壤;同时,也因为对食物的需求量大,造成过度开垦,耕地退化。随着我国农业科技的发展,科学育种、轮作间作、温室大棚等都有利于耕地的种养保护。

(2)社会经济因素:我国建设高标准农田,防治污染等一系列政策的实施,正确引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量。而土地流转等市场化过程对耕地质量的提高也有实际意义。

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料三:教材p38图2.24 中国各省区耕地平均质量

(4)我国耕地分布有何特点?气候和地形是如何影响耕地分布的?

(1)特点:我国耕地总体上空间分布不均,集中分布在东部季风气候区,南方耕地质量较高;西北地区耕地仅在绿洲少量分布。

(2)水土资源配置不佳。我国东部为季风气候区,水热条件配置较好,且东部地区以平原、丘陵、山地为主,地形较为平坦,因此耕地分布集中在东部地区。

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料四:左图:中国粮食总产量(1996-2018年) 右图: 中国气象灾害分布图

(5)结合材料四,分析我国粮食产量变化特征,导致这一特征的原因是什么?

特征:我国粮食产量年际波动大

原因:中国季风气候面积广,导致农业气象灾害种类多、频率高、强度大,对粮食产量影响大;

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

(6)结合上述问题,总结我国耕地资源与粮食生产能力的特征

1.人均耕地少,后备资源有限

2.耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

3.耕地空间分布不均,水土资源配置欠佳

4.农业气候灾害频繁,粮食产量年际波动大

合作探究二:讨论规避粮食进口给我国带来粮食安全风险的措施(P42活动题)

在全球化背景下,通过国际贸易进口粮食是满足粮食需求的重要手段之一。鉴于我国耕地紧张、农业生产成本高,有人建议我国维持粮食安全应充分利用国际粮食市场。但如果直接从国际市场大量进口粮食,一来可能会引起国际粮价大幅上涨,即“大国效应”,导致“买得贵”,二来国际市场贸易量有限,未必能满足我国庞大的需求,导致“买不到”。近些年世界粮食储备降到了30年来的最低点,国际粮价大涨已在30多个国家诱发粮食危机,甚至损害了经济增长并危及政治安全。综合考虑影响粮食安全和国家安全的各方面因素,并收集有关资料,讨论以下问题。

(1)除“买得贵”和“买不到”风险外,利用国际粮食市场还可能存在哪风险?

(2)为了能够在保障国家安全的前提下充分利用国际粮食市场,你认为我国可采取怎样的措施?

自然灾害风险,国际政治、军事冲突的风险及粮食产品的质量风险等

措施 A.提高国内农产品的市场竞争力;B.优化粮食进口结构;

C.建立定价机制和风险预警机制;

D.通过国际合作战略,加强海外农业投资,提高非洲、南美洲等地区的农业生产水平,保障国际粮食市场的稳定供给。

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,部分粮食出口国传出限制粮食出口的信息,国家粮油信息中心高级经济师2020年3月28日接受新华社记者专访时表示,我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。下表为我国中长期粮食消费表(含预测)。

1.根据材料分析我国粮食消费的基本趋势,并分析出现这种趋势的原因。

【拓展】

项目 2010年 2020年 2030年

人口(亿人) 13.40 14.00 14.50

粮食总消费量(亿千克) 6 056 6 838 7 360

人均粮食消费量(千克) 452 488 508

趋势:粮食总消费量和人均粮食消费量都上升。

原因:①人口增加,粮食总消费量上升;

②生活水平和消费水平提高,食物结构改善,人均粮食消费量上升;③随着经济社会的发展,部分畜牧业、工业(如粮油加工、燃料乙醇、酿酒等)对粮食的需求增多。

2.黄淮海平原城市数量较多,在城镇化过程中耕地数量减少显著。针对这种现象,应采取的措施有哪些?

3.粮食安全不容忽视,我国应采取什么措施保障粮食安全?

【拓展】

项目 2010年 2020年 2030年

人口(亿人) 13.40 14.00 14.50

粮食总消费量(亿千克) 6 056 6 838 7 360

人均粮食消费量(千克) 452 488 508

①守住耕地红线,划定永久基本农田,确保耕地数量;

②坚持最严格的耕地保护制度;③执行耕地补偿制度;

④改造黄淮海中低产田、积极开发后备耕地资源,提高土地整体复垦指数

保护耕地; 加强农田基础设施建设; 提高农业生产技术;

提高农民种粮积极性; 做好粮食储备工作;

加强粮食的跨区调剂,拓宽粮食进口渠道等。

【思维导图】

粮食生产安全的资源基础

人均耕地少,后备资源有限

耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

耕地资源分布不均,水土资源配置不佳

农业气候灾害频繁,粮食产量年际波动大

增加粮食产量

区域间调配

粮食进口

粮食储备

实现粮食安全的途径

划定耕地红线,增加资源供给能力

提升耕地质量

未来粮食安全的耕地保障

第三节 中国耕地资源与粮食安全

人教版选择性必修三第二章

课标解读

运用图表,解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

【课标要求】

1.通过资料,分析我国耕地资源与粮食生产能力的特征。(综合思维、区域认知)

2.通过实例,理解我国粮食战略与我国粮食安全面临的主要挑战。(综合思维、人地协调观)

3.通过图文、数据等资料,了解我国实现粮食安全的主要途径。(综合思维、人地协调观)

4.通过资料,理解耕地保护对保障粮食安全的重要性。(人地协调观)

【学习目标】

一

粮食生产安全的资源基础

二

实现粮食安全的途径

三

未来粮食安全的耕地保障

目录

自主学习

一、粮食生产安全的资源基础

粮食安全

概念

影响环节

地位

立场

要求

粮食生产

基础作物

粮食总产量 计算公式

影响因素

粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。

生产、储备、流通、进出口贸易

粮食安全是国家安全的基本物质保障

立足国内资源,实现粮食基本自给

把粮食安全建立在国内粮食生产之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平

水稻、小麦、玉米、大豆等

粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

耕地数量

耕地质量以及耕地所在区域的光、热、水等资源的时空配置有关

自主学习

二、实现粮食安全的途径

1.我国粮食安全现状:

2.实现粮食安全的途径

(一)生产环节——增加粮食总产量。

(1)结合教材p39文字,分析1949年前,中国提高粮食总产量的基本途径是什么?

(2)结合教材p39 图2.25,分析1949年以后,中国粮食作物播种面积、粮食单产与总产量的变化特征,并据此思考该阶段提高粮食总产量的基本途径是什么?

基本实现粮食供需平衡

扩大耕地面积

特征:播种面积逐渐下降,粮食单产与总产量逐渐上升

途径:提高单位面积产量

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

(二)流通环节——通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

粮食跨区调剂名称 时间 粮食调出地 粮食调入地 调拨粮食种类 目的

南粮北运

北粮南运

20世纪六七十年代

南方

1985年后

黑、吉、蒙、豫、皖

北方

南方

玉米

大米

保障北方缺粮地区居民的食用粮需求

适应畜牧业发展对饲料用粮的需求

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

改善水热条件,提高土地质量,减少灾害,防治水土流失

利于耕地护养,肥力提高,促进单产水平

可以有效减少粮食作物的损失。

培育良种,例如耐寒,耐寒,耐涝品种等,可保证高产

提高土地利用效率,发挥土地资源潜力

提高农业生产效率

根据图示信息,解释每种措施如何影响粮食单位面积产量

藏粮于技

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(3)结合教材和所学知识,思考提高粮食单位面积产量的措施有哪些?

(二)流通环节——通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

粮食跨区调剂名称 时间 粮食调出地 粮食调入地 调拨粮食种类 目的

南粮北运

北粮南运

20世纪六七十年代

南方

1985年后

黑、吉、蒙、豫、皖

北方

南方

玉米

大米

保障北方缺粮地区居民的食用粮需求

适应畜牧业发展对饲料用粮的需求

增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。(P39下)

自主学习

二、实现粮食安全的途径

(三)进出口环节——充分利用国际粮食市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

(四)储备环节——建立粮食储备。粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度。

思考建立粮食储备的功能有哪些?

救荒、调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件

时间 进出口情况 进/出口粮食类型

20世纪90年代中期以前

20世纪90年代中期到21世纪初

21世纪以来

净进口

谷物

进出口大体平衡

净进口

大豆

自主学习

粮食总需求仍将增加

粮食产量增长难度越来越大

自主学习

三、未来粮食安全的耕地保障

1.我国粮食安全战略、目标:

2.我国粮食安全面临的主要挑战:

3.耕地保护的措施

1)耕地数量方面--------

2)耕地质量方面--------

战略:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”

目标:“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”(P43)

P43 图2.29 四句话

守住18亿亩耕地红线,确保基本农田不低于15.6亿亩

占补平衡制度:建设占用多少基本农田,就要补充多少数量和质量相当的基本农田,做到占补平衡。(P43)

保护与改善耕地质量

水土资源保护:实施高标准农田建设、耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等,以实现高产田的稳产保育和中、低产田的地力提升。(P44)

藏粮于地

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料一:我国的后备耕地资源主要分布于东北、西北偏远地区,且东部地区耕地资源除东北外已经基本开垦殆尽。

世界耕地面积及前十位国家的耕地面积及人均耕地面积(左图);中国耕地后备资源的构成(右图)

(1)结合材料一图文资料,思考我国耕地总量、人均耕地面积、后备耕地资源的特点,人均耕地面积呈现该特点的原因是什么?

中国耕地后备资源的构成

特点:耕地总量在世界上位居前列;人均耕地少;后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大;人均耕地少的原因:人口总量大;城市建设用地等占用耕地;退耕还林还草还湖;

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

合计占比30%,反应我国耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

材料二:教材p38图2.23 2015年我国各质量等级耕地占总面积的比例

下图:中国土地污染程度图

(2)结合教材p38图2.23和下图,思考我国优等、高等地合计占比多少?这反应我国耕地质量总体有何特点?我国耕地存在什么问题?

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

(3)哪些自然环境因素影响我国的耕地质量 哪些人类活动影响我国的耕地质量

自然因素:

(1)地形因素:我国山区广,平原少,造成耕地中坡地多,平地少,水土流失多发。

(2)气候因素:我国东西部水热条件差异大,东部季风区南北方差异显著。因此,耕地的光、热、水配置类型多样。

(3)水源因素:我国外流区与内流区,水源情况不同,导致耕地有水田、旱地等多种形式。

(4)生物因素:我国自然带多样,不同地区耕地的有机质含量差异大,耕地的肥力不同。

人文因素:(1)技术经济因素:我国人口众多,劳动力充足,有利于精耕细作,形成了水稻土、黄垆土等肥沃的人工熟化土壤;同时,也因为对食物的需求量大,造成过度开垦,耕地退化。随着我国农业科技的发展,科学育种、轮作间作、温室大棚等都有利于耕地的种养保护。

(2)社会经济因素:我国建设高标准农田,防治污染等一系列政策的实施,正确引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量。而土地流转等市场化过程对耕地质量的提高也有实际意义。

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料三:教材p38图2.24 中国各省区耕地平均质量

(4)我国耕地分布有何特点?气候和地形是如何影响耕地分布的?

(1)特点:我国耕地总体上空间分布不均,集中分布在东部季风气候区,南方耕地质量较高;西北地区耕地仅在绿洲少量分布。

(2)水土资源配置不佳。我国东部为季风气候区,水热条件配置较好,且东部地区以平原、丘陵、山地为主,地形较为平坦,因此耕地分布集中在东部地区。

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

材料四:左图:中国粮食总产量(1996-2018年) 右图: 中国气象灾害分布图

(5)结合材料四,分析我国粮食产量变化特征,导致这一特征的原因是什么?

特征:我国粮食产量年际波动大

原因:中国季风气候面积广,导致农业气象灾害种类多、频率高、强度大,对粮食产量影响大;

合作探究一:中国耕地资源与粮食生产能力特征

(6)结合上述问题,总结我国耕地资源与粮食生产能力的特征

1.人均耕地少,后备资源有限

2.耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

3.耕地空间分布不均,水土资源配置欠佳

4.农业气候灾害频繁,粮食产量年际波动大

合作探究二:讨论规避粮食进口给我国带来粮食安全风险的措施(P42活动题)

在全球化背景下,通过国际贸易进口粮食是满足粮食需求的重要手段之一。鉴于我国耕地紧张、农业生产成本高,有人建议我国维持粮食安全应充分利用国际粮食市场。但如果直接从国际市场大量进口粮食,一来可能会引起国际粮价大幅上涨,即“大国效应”,导致“买得贵”,二来国际市场贸易量有限,未必能满足我国庞大的需求,导致“买不到”。近些年世界粮食储备降到了30年来的最低点,国际粮价大涨已在30多个国家诱发粮食危机,甚至损害了经济增长并危及政治安全。综合考虑影响粮食安全和国家安全的各方面因素,并收集有关资料,讨论以下问题。

(1)除“买得贵”和“买不到”风险外,利用国际粮食市场还可能存在哪风险?

(2)为了能够在保障国家安全的前提下充分利用国际粮食市场,你认为我国可采取怎样的措施?

自然灾害风险,国际政治、军事冲突的风险及粮食产品的质量风险等

措施 A.提高国内农产品的市场竞争力;B.优化粮食进口结构;

C.建立定价机制和风险预警机制;

D.通过国际合作战略,加强海外农业投资,提高非洲、南美洲等地区的农业生产水平,保障国际粮食市场的稳定供给。

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,部分粮食出口国传出限制粮食出口的信息,国家粮油信息中心高级经济师2020年3月28日接受新华社记者专访时表示,我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。下表为我国中长期粮食消费表(含预测)。

1.根据材料分析我国粮食消费的基本趋势,并分析出现这种趋势的原因。

【拓展】

项目 2010年 2020年 2030年

人口(亿人) 13.40 14.00 14.50

粮食总消费量(亿千克) 6 056 6 838 7 360

人均粮食消费量(千克) 452 488 508

趋势:粮食总消费量和人均粮食消费量都上升。

原因:①人口增加,粮食总消费量上升;

②生活水平和消费水平提高,食物结构改善,人均粮食消费量上升;③随着经济社会的发展,部分畜牧业、工业(如粮油加工、燃料乙醇、酿酒等)对粮食的需求增多。

2.黄淮海平原城市数量较多,在城镇化过程中耕地数量减少显著。针对这种现象,应采取的措施有哪些?

3.粮食安全不容忽视,我国应采取什么措施保障粮食安全?

【拓展】

项目 2010年 2020年 2030年

人口(亿人) 13.40 14.00 14.50

粮食总消费量(亿千克) 6 056 6 838 7 360

人均粮食消费量(千克) 452 488 508

①守住耕地红线,划定永久基本农田,确保耕地数量;

②坚持最严格的耕地保护制度;③执行耕地补偿制度;

④改造黄淮海中低产田、积极开发后备耕地资源,提高土地整体复垦指数

保护耕地; 加强农田基础设施建设; 提高农业生产技术;

提高农民种粮积极性; 做好粮食储备工作;

加强粮食的跨区调剂,拓宽粮食进口渠道等。

【思维导图】

粮食生产安全的资源基础

人均耕地少,后备资源有限

耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重

耕地资源分布不均,水土资源配置不佳

农业气候灾害频繁,粮食产量年际波动大

增加粮食产量

区域间调配

粮食进口

粮食储备

实现粮食安全的途径

划定耕地红线,增加资源供给能力

提升耕地质量

未来粮食安全的耕地保障

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查