第六单元 文化的传承与保护 同步练习(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修三文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第六单元 文化的传承与保护 同步练习(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修三文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 21:29:26 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 文化的传承与保护 同步练习 统编版(2019)高中历史选择性必修3 文化交流与传播

一、单选题

1.“非物质文化遗产最根本的特性在于遗产的‘无形性’和‘活态性’,所有遗产均通过口、手、肢体、行为和技能来表达,因此不具备实物特性;由于它的完成过程和传承系统完全依赖于人,这就决定它人在艺在,人亡艺绝的‘活态化'性质。”这说明对非物质文化遗产

A.必须关注其传承方式的保护 B.完全没有加以保护的必要性

C.长期变化无常具有不可知性 D.可以不具备真实性和完整性

2.1972年,在联合国教科文组织的倡导下各国通过了《世界遗产公约》。根据这一公约,世界遗产可划分为

①文化遗产 ②自然遗产 ③非物质文化遗产 ④文化和自然双重遗产

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

3.有学者指出,16世纪“随着欧洲逐渐被划分成一些中央集权的政治单位和宗教单位,大学丧失了它们一贯具有的国际性。他们变成了地区性的中心,为它们坐落在其版图内的国家服务。”这反映了当时欧洲

A.宗教改革使大学丧失学术自由 B.文艺复兴推动地方教育兴起

C.民族国家崛起推动大学世俗化 D.人文主义冲击教会学校教育

4.我国的长城等37处景点被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这些文化遗产的共同性是

①作为重要的自然景观,具有重大经济价值,必须保护

②是进行学术研究的重要资源

③展现出人类历史上的重要阶段

④是我国历史文化成就的重要标志

A.①②③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

5.15世纪中期,德国人古滕贝格发明了一种可以成批浇铸字模的手工浇铸机,用活字与机械来印制书籍,并建立了印刷厂。他的发明很快得到推广,到1500年德国约有60多个城市有印刷厂,欧洲已有上千家印刷厂。这反映出当时

A.欧洲深受中国科技影响 B.科学与技术实现紧密结合

C.政治运动推动经济发展 D.社会需求助力科技活跃

6.大学的校训不仅代表着一个大学的风格,也呈现出它的办学理念。如哈佛大学的校训"与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更与真理为友";清华大学校训"自强不息,厚德载物"出自《易经》。这表明

A.中外大学教育理念相似 B.各国高等教育发展历史悠久

C.以复兴传统文化为己任 D.重视传统文化中的价值追求

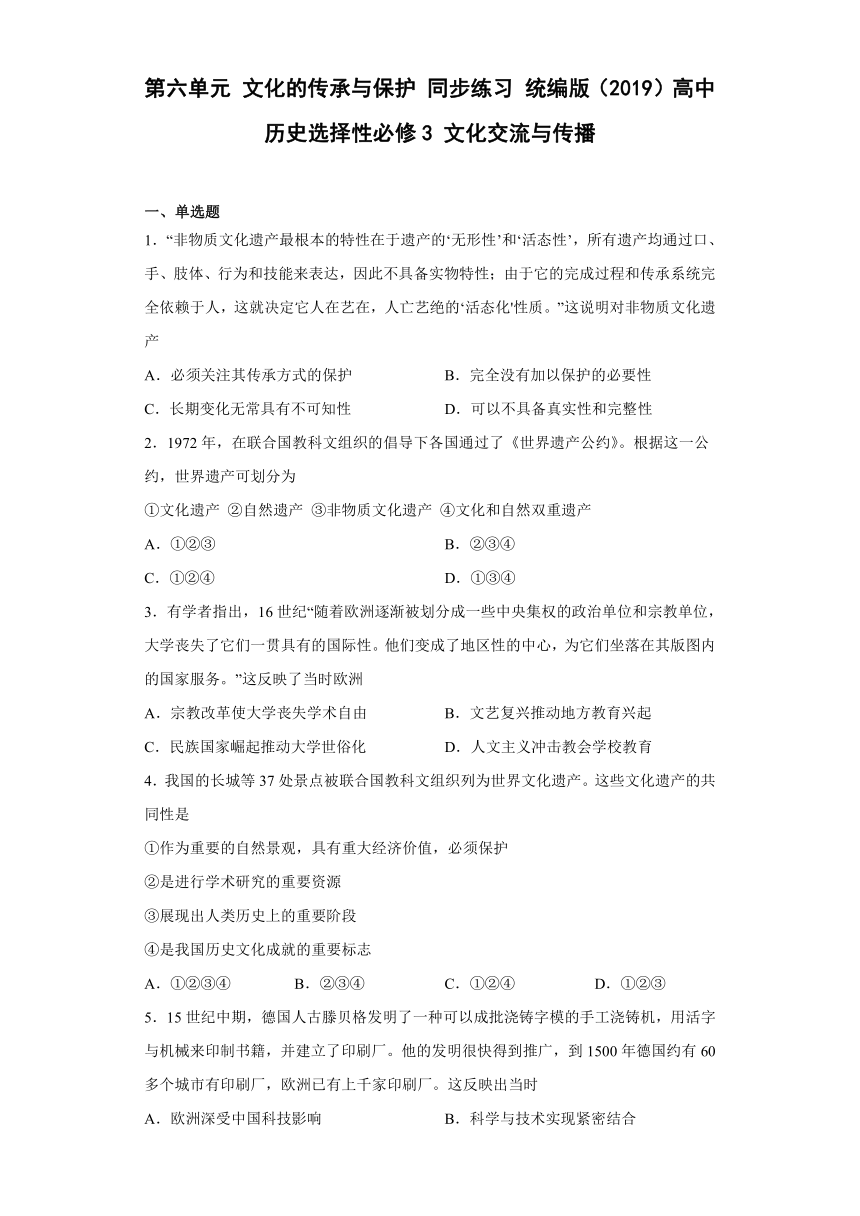

7.它是女神雅典娜的栖息之处,“阳光射来,明朗而温煦,给人以亲切感。自由和民主的气质,在这里得到了形象的表达”。材料描述的著名建筑是

① ② ③ ④

A.① B.② C.③ D.④

8.1951年中央人民政府政务院颁布了《关于学制改革的决定》,对幼儿教育、初等教育、中等教育、高等教育以及特殊教育等作出了具体规定,并将工农速成学校、业余学校、识字学校等正式纳入学校系统,形成工农速成教育、成人业余教育和正规教育三足鼎立之格局。其目的是

A.保证工农大众受教育的权利 B.适应社会主义工业化的需要

C.行使中国人民办教育的主权 D.建立中国教育法制法规体系

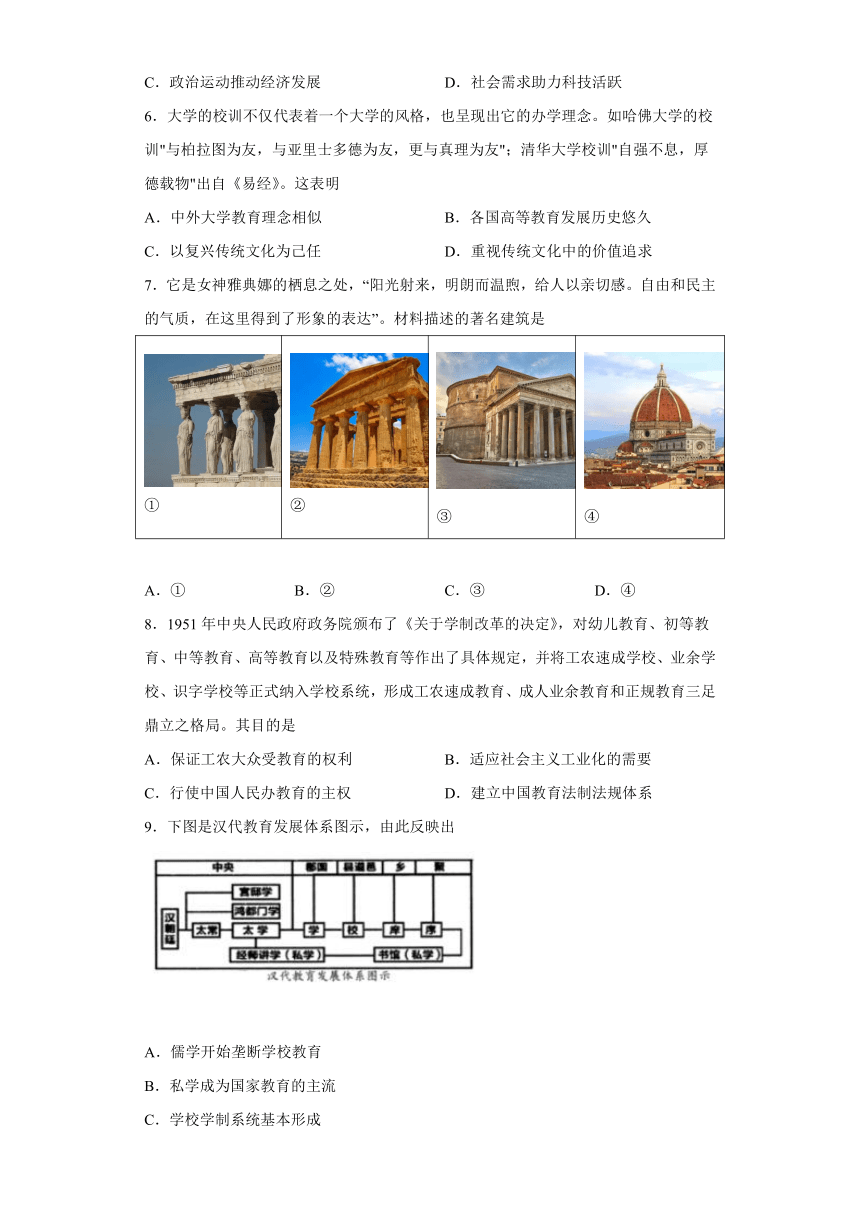

9.下图是汉代教育发展体系图示,由此反映出

A.儒学开始垄断学校教育

B.私学成为国家教育的主流

C.学校学制系统基本形成

D.太学可以监管地方的学校

10.1753年,英国议会通过法案,规定由国家为大英博物馆提供财政上的支持,在实际中多为一纸空文。19世纪开始,英国议会愿意花费公共资金来扩充博物馆的藏品,博物馆的管理和服务也得到改进。这一变化反映出( )

A.博物馆建设举步维艰 B.工业化促进了文化事业发展

C.博物馆设施日臻完善 D.民主化制约了基础设施建设

11.英国近代史的材料汗牛充栋,各种公告记录早有图书馆档案室保全,私人的日记、信札又大批托出,且新资料仍不断被发现。有人从过去政客的文件中寻出家庭开支账单进行分析断定其党同利害,自成一家之言。这一现象反映出

A.还原历史可以从多元角度切入研究

B.英国政府有完备科学的史料留存制度

C.研究历史成为英国民众的一种风尚

D.英国的政党政治为研究历史提供素材

12.据下表资料可知,唐代

资料 出处

“寒食三日作醴酪,又煮粳米及麦为酪,捣杏仁煮作粥。” 晋朝陆翙《邺中记》

“寒食禁火三日,造饧、大麦粥。” 南梁宗懔《荆楚岁时记》

“春幕越江边,春阴寒食天。杏花香麦粥,柳絮伴秋千。” 唐代柳中庸《寒食戏赠》

“可怜时节足风情,杏子粥香如冷饧。” 唐代曹松《钟陵寒食日郊外闲游》

A.贵族更加注重养生 B.传承了传统的节日习俗

C.节日赛诗活动流行 D.民间节日生活丰富多彩

13.晚清时,外国人在北京的教会学校被视为异端,就算校方对贫困学生给予资助,但应者依然寥寥;民国初期,尽管教会学校收费比普通学校高昂多倍,但“前来就学者日盛”。这一变化的根本原因是

A.政府提倡新式教育 B.商品经济的发展

C.传统观念受到冲击 D.社会环境的变化

14.“古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理以修其身,然后推己及人,非徒欲其务记览、为词章,以钓声名取利禄而已。”从根本上讲朱熹在强调

A.教育旨在“明人伦”“正纲常”

B.学校教育不能以词章为主

C.学校教育要体现社会责任意识

D.学习与修养要循序渐进

15.2019年7月,良渚古城遗址被列入《世界遗产名录》,成为我国第55处世界遗产。良渚古城遗址( )

A.属于文化遗产,实证了中华民族悠久的文明史

B.属于自然遗产,有利于发扬中国传统文化

C.属于自然和文化双重遗产,是杰出的城市文明代表

D.属于非物质文化遗产的典型代表,是中华文明的象征

16.下为1870—1905年,德国大学(综合大学和工程技术类大学)概况表

时间 教师数量 学生在总人口中的比例(1:10万) 主要成就

1870年 1500 约35 1900年,柏林大学理论物理学家普朗克提出量子论;数学学科、化学、生物等学科世界一流。1901—1920年,全球诺贝尔科学奖获得者60人,德国有19人,几乎全与大学直接相关。

1880年 1800 约40

1900年 2700 约60

1905年 3000 约70

对上表解读正确的是A.大学教育推动科技进步作用凸显 B.科研已成为德国大学教育的工作重心

C.德国高等教育体系不断发展完善 D.德国率先开始并完成第二次工业革命

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观。1683年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什莫林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

——摘编自池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》等

材料二 晚清人视“博物院”为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对图强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施一一科学博物馆。甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命。1905年,张謇创办我国第一个公共博物馆一一南通博物苑。他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

——摘编自李飞《由“集新”到“集旧”:中国近代博物馆的一个演进趋向》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆的发展趋势。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 刻有文字的石碑,一般被称为碑刻。碑刻记事类似于器物铭文,“自三代以来,圣贤遗迹著于金石者多矣”,“后代用碑,以石代金,同乎不朽”。常见的碑刻有纪事碑、题名碑和诗文书画碑等。还有一种用于赞颂官员政绩的碑刻——德政碑,但碑文往往“既私褒美,兴长虚伪,伤财害人”,因此历代王朝经常下令严禁私立,惟特殊德勋者,经朝廷批准,方可立碑。大量碑刻记载了丰富的历史文化信息,世代相承,形成了中国古代的碑刻记忆文化。

——据白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 近代中国出现了众多的公共纪念碑,包括历史事件纪念碑、历史人物纪念碑等,其设立方式和具体形制不同程度地受到外国文化影响。历史事件纪念碑着眼于纪念重要历史事件,维护和保存了公共记忆,如“广州辛亥三月二十九日革命记碑”,碑文详尽记述了黄花岗起义的筹划、准备及战斗的经过,也列举了参加起义死难烈士中可考姓名者86人的生平和就义情况。历史人物纪念碑多为纪念重要历史人物而立,如“中山纪念碑”“华侨五烈士碑”等,后者详细记述了谢八尧等5位华侨烈士的英雄事迹。这些公共纪念碑往往与特定的场景相结合,形成纪念空间,供人参观缅怀,从中获得历史认同感。

——摘编自林声主编《中国百年历史名碑》

(1)根据材料一,概括中国古代碑刻记忆文化的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代中国公共纪念碑涌现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,指出通过碑刻传承历史应具备的要素。

参考答案:

1.A

2.C

3.C

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.C

10.B

11.A

12.B

13.D

14.A

15.A

16.A

17.(1)原因:文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。(任答三点即可)

(2)趋向:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。(任答三点即可)

18.(1)历史悠久;类型多样、内容丰富;一些立碑行为受到官方管控;传承性强。

(2)碑刻记忆文化的流传;外来影响;民族独立历程艰难曲折;社会重视。

(3)特定的时空;正确的价值观;话语阐释。

一、单选题

1.“非物质文化遗产最根本的特性在于遗产的‘无形性’和‘活态性’,所有遗产均通过口、手、肢体、行为和技能来表达,因此不具备实物特性;由于它的完成过程和传承系统完全依赖于人,这就决定它人在艺在,人亡艺绝的‘活态化'性质。”这说明对非物质文化遗产

A.必须关注其传承方式的保护 B.完全没有加以保护的必要性

C.长期变化无常具有不可知性 D.可以不具备真实性和完整性

2.1972年,在联合国教科文组织的倡导下各国通过了《世界遗产公约》。根据这一公约,世界遗产可划分为

①文化遗产 ②自然遗产 ③非物质文化遗产 ④文化和自然双重遗产

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

3.有学者指出,16世纪“随着欧洲逐渐被划分成一些中央集权的政治单位和宗教单位,大学丧失了它们一贯具有的国际性。他们变成了地区性的中心,为它们坐落在其版图内的国家服务。”这反映了当时欧洲

A.宗教改革使大学丧失学术自由 B.文艺复兴推动地方教育兴起

C.民族国家崛起推动大学世俗化 D.人文主义冲击教会学校教育

4.我国的长城等37处景点被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这些文化遗产的共同性是

①作为重要的自然景观,具有重大经济价值,必须保护

②是进行学术研究的重要资源

③展现出人类历史上的重要阶段

④是我国历史文化成就的重要标志

A.①②③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

5.15世纪中期,德国人古滕贝格发明了一种可以成批浇铸字模的手工浇铸机,用活字与机械来印制书籍,并建立了印刷厂。他的发明很快得到推广,到1500年德国约有60多个城市有印刷厂,欧洲已有上千家印刷厂。这反映出当时

A.欧洲深受中国科技影响 B.科学与技术实现紧密结合

C.政治运动推动经济发展 D.社会需求助力科技活跃

6.大学的校训不仅代表着一个大学的风格,也呈现出它的办学理念。如哈佛大学的校训"与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更与真理为友";清华大学校训"自强不息,厚德载物"出自《易经》。这表明

A.中外大学教育理念相似 B.各国高等教育发展历史悠久

C.以复兴传统文化为己任 D.重视传统文化中的价值追求

7.它是女神雅典娜的栖息之处,“阳光射来,明朗而温煦,给人以亲切感。自由和民主的气质,在这里得到了形象的表达”。材料描述的著名建筑是

① ② ③ ④

A.① B.② C.③ D.④

8.1951年中央人民政府政务院颁布了《关于学制改革的决定》,对幼儿教育、初等教育、中等教育、高等教育以及特殊教育等作出了具体规定,并将工农速成学校、业余学校、识字学校等正式纳入学校系统,形成工农速成教育、成人业余教育和正规教育三足鼎立之格局。其目的是

A.保证工农大众受教育的权利 B.适应社会主义工业化的需要

C.行使中国人民办教育的主权 D.建立中国教育法制法规体系

9.下图是汉代教育发展体系图示,由此反映出

A.儒学开始垄断学校教育

B.私学成为国家教育的主流

C.学校学制系统基本形成

D.太学可以监管地方的学校

10.1753年,英国议会通过法案,规定由国家为大英博物馆提供财政上的支持,在实际中多为一纸空文。19世纪开始,英国议会愿意花费公共资金来扩充博物馆的藏品,博物馆的管理和服务也得到改进。这一变化反映出( )

A.博物馆建设举步维艰 B.工业化促进了文化事业发展

C.博物馆设施日臻完善 D.民主化制约了基础设施建设

11.英国近代史的材料汗牛充栋,各种公告记录早有图书馆档案室保全,私人的日记、信札又大批托出,且新资料仍不断被发现。有人从过去政客的文件中寻出家庭开支账单进行分析断定其党同利害,自成一家之言。这一现象反映出

A.还原历史可以从多元角度切入研究

B.英国政府有完备科学的史料留存制度

C.研究历史成为英国民众的一种风尚

D.英国的政党政治为研究历史提供素材

12.据下表资料可知,唐代

资料 出处

“寒食三日作醴酪,又煮粳米及麦为酪,捣杏仁煮作粥。” 晋朝陆翙《邺中记》

“寒食禁火三日,造饧、大麦粥。” 南梁宗懔《荆楚岁时记》

“春幕越江边,春阴寒食天。杏花香麦粥,柳絮伴秋千。” 唐代柳中庸《寒食戏赠》

“可怜时节足风情,杏子粥香如冷饧。” 唐代曹松《钟陵寒食日郊外闲游》

A.贵族更加注重养生 B.传承了传统的节日习俗

C.节日赛诗活动流行 D.民间节日生活丰富多彩

13.晚清时,外国人在北京的教会学校被视为异端,就算校方对贫困学生给予资助,但应者依然寥寥;民国初期,尽管教会学校收费比普通学校高昂多倍,但“前来就学者日盛”。这一变化的根本原因是

A.政府提倡新式教育 B.商品经济的发展

C.传统观念受到冲击 D.社会环境的变化

14.“古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理以修其身,然后推己及人,非徒欲其务记览、为词章,以钓声名取利禄而已。”从根本上讲朱熹在强调

A.教育旨在“明人伦”“正纲常”

B.学校教育不能以词章为主

C.学校教育要体现社会责任意识

D.学习与修养要循序渐进

15.2019年7月,良渚古城遗址被列入《世界遗产名录》,成为我国第55处世界遗产。良渚古城遗址( )

A.属于文化遗产,实证了中华民族悠久的文明史

B.属于自然遗产,有利于发扬中国传统文化

C.属于自然和文化双重遗产,是杰出的城市文明代表

D.属于非物质文化遗产的典型代表,是中华文明的象征

16.下为1870—1905年,德国大学(综合大学和工程技术类大学)概况表

时间 教师数量 学生在总人口中的比例(1:10万) 主要成就

1870年 1500 约35 1900年,柏林大学理论物理学家普朗克提出量子论;数学学科、化学、生物等学科世界一流。1901—1920年,全球诺贝尔科学奖获得者60人,德国有19人,几乎全与大学直接相关。

1880年 1800 约40

1900年 2700 约60

1905年 3000 约70

对上表解读正确的是A.大学教育推动科技进步作用凸显 B.科研已成为德国大学教育的工作重心

C.德国高等教育体系不断发展完善 D.德国率先开始并完成第二次工业革命

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观。1683年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什莫林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

——摘编自池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》等

材料二 晚清人视“博物院”为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对图强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施一一科学博物馆。甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命。1905年,张謇创办我国第一个公共博物馆一一南通博物苑。他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

——摘编自李飞《由“集新”到“集旧”:中国近代博物馆的一个演进趋向》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆的发展趋势。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 刻有文字的石碑,一般被称为碑刻。碑刻记事类似于器物铭文,“自三代以来,圣贤遗迹著于金石者多矣”,“后代用碑,以石代金,同乎不朽”。常见的碑刻有纪事碑、题名碑和诗文书画碑等。还有一种用于赞颂官员政绩的碑刻——德政碑,但碑文往往“既私褒美,兴长虚伪,伤财害人”,因此历代王朝经常下令严禁私立,惟特殊德勋者,经朝廷批准,方可立碑。大量碑刻记载了丰富的历史文化信息,世代相承,形成了中国古代的碑刻记忆文化。

——据白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 近代中国出现了众多的公共纪念碑,包括历史事件纪念碑、历史人物纪念碑等,其设立方式和具体形制不同程度地受到外国文化影响。历史事件纪念碑着眼于纪念重要历史事件,维护和保存了公共记忆,如“广州辛亥三月二十九日革命记碑”,碑文详尽记述了黄花岗起义的筹划、准备及战斗的经过,也列举了参加起义死难烈士中可考姓名者86人的生平和就义情况。历史人物纪念碑多为纪念重要历史人物而立,如“中山纪念碑”“华侨五烈士碑”等,后者详细记述了谢八尧等5位华侨烈士的英雄事迹。这些公共纪念碑往往与特定的场景相结合,形成纪念空间,供人参观缅怀,从中获得历史认同感。

——摘编自林声主编《中国百年历史名碑》

(1)根据材料一,概括中国古代碑刻记忆文化的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代中国公共纪念碑涌现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,指出通过碑刻传承历史应具备的要素。

参考答案:

1.A

2.C

3.C

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.C

10.B

11.A

12.B

13.D

14.A

15.A

16.A

17.(1)原因:文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。(任答三点即可)

(2)趋向:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。(任答三点即可)

18.(1)历史悠久;类型多样、内容丰富;一些立碑行为受到官方管控;传承性强。

(2)碑刻记忆文化的流传;外来影响;民族独立历程艰难曲折;社会重视。

(3)特定的时空;正确的价值观;话语阐释。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享