第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 大单元教学课件(下)

文档属性

| 名称 | 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 大单元教学课件(下) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 08:51:05 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

中国古代史

七年级下册(部编版)

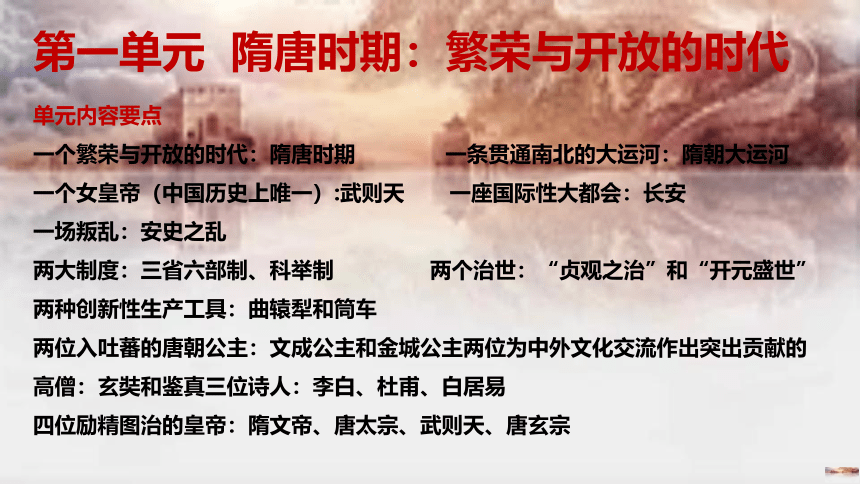

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

单元内容要点

一个繁荣与开放的时代:隋唐时期 一条贯通南北的大运河:隋朝大运河

一个女皇帝(中国历史上唯一):武则天 一座国际性大都会:长安

一场叛乱:安史之乱

两大制度:三省六部制、科举制 两个治世:“贞观之治”和“开元盛世”

两种创新性生产工具:曲辕犁和筒车

两位入吐蕃的唐朝公主:文成公主和金城公主两位为中外文化交流作出突出贡献的高僧:玄奘和鉴真三位诗人:李白、杜甫、白居易

四位励精图治的皇帝:隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗

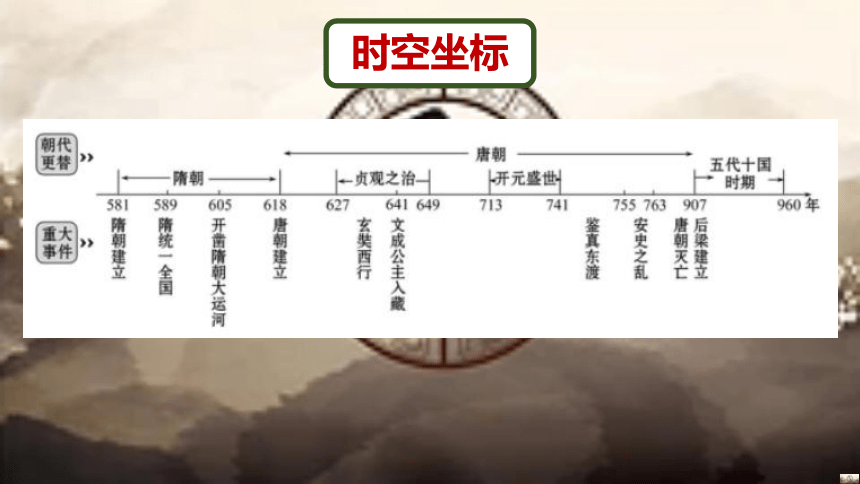

时空坐标

2022年课标

1.通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;

2.了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;

3.通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

课程标准

复习内容

第4课 唐朝的中外文化交流

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第四课 唐朝的中外文化交流

七年级下册(部编版)

学习目标导航

1.知道中日交往的史实,认识唐文化对日本的影响。

2.知道鉴真东渡与玄奘西行,找出鉴真和玄樊的共同之处。

3.理解唐朝对外交往频繁的原因和影响。

学习目标

本课内容概述

唐朝是中国古代外交非常活跃的时期。唐朝以繁荣的经济和发达的文化吸引了世界各地的目光,唐朝又以兼容并蓄的对外开放政策吸收了外来文化的精华。在中外交流过程中,灿烂的中华文化深深地影响了友好邻邦,使中国成为东方文化的中心,对日本、朝鲜等亚洲国家文明的发展产生了重要影响。遣唐使是这一时期中日文化交流的重要媒介,鉴真东渡、玄奘西行则是中外文化交流的典型实例,这既表明了中国对外开放的态度,也促进了中外文化交流,扩大了中华文化的影响力。

内容概述

1

知识点一 遣唐使和鉴真东渡

(1)背景:

(2)目的:

(3)含义:

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

学习中国的先进文化。

日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

跟随使节来华的,还有很多留学生和留学僧等。

1.遣唐使

双向交流、兼收并蓄,是唐朝对外关系的突出特点。

日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次有500多人。

(4)规模

代表人物有空海、阿倍仲麻吕、吉备真备等。

考点梳理

(5)作用:

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典

籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的

发展产生了深远的影响。

考点梳理

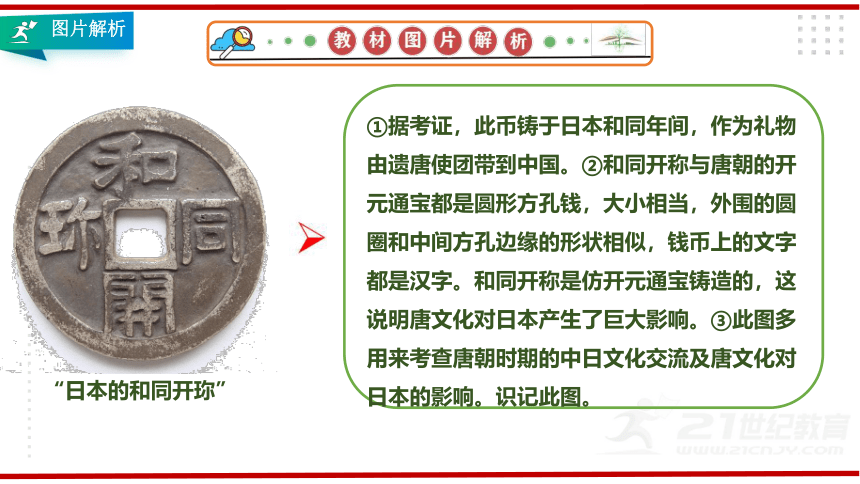

①据考证,此币铸于日本和同年间,作为礼物由遗唐使团带到中国。②和同开称与唐朝的开元通宝都是圆形方孔钱,大小相当,外围的圆圈和中间方孔边缘的形状相似,钱币上的文字都是汉字。和同开称是仿开元通宝铸造的,这说明唐文化对日本产生了巨大影响。③此图多用来考查唐朝时期的中日文化交流及唐文化对日本的影响。识记此图。

“日本的和同开珎”

图片解析

相关链接

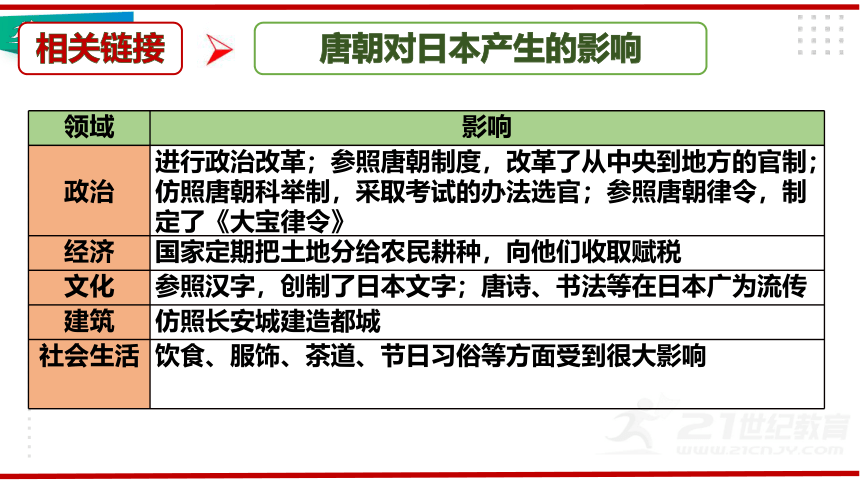

唐朝对日本产生的影响

领域 影响

政治 进行政治改革;参照唐朝制度,改革了从中央到地方的官制;仿照唐朝科举制,采取考试的办法选官;参照唐朝律令,制定了《大宝律令》

经济 国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

文化 参照汉字,创制了日本文字;唐诗、书法等在日本广为流传

建筑 仿照长安城建造都城

社会生活 饮食、服饰、茶道、节日习俗等方面受到很大影响

日本向中国派遣使节的原因

思维延伸

(1)中国和日本是一衣带水的邻邦。唐朝时期,中国的封建经济得到空前发展,产生了灿烂辉煌的盛唐文化,同时,唐政府推行开放的对外政策。

(2)随着社会的发展,日本更加迫切地需要学习中国先进的政治经济制度、科学文化知识和生产技能。

唐朝对外交流给我们带来哪些启示

思维延伸

(1)国家强大是外交的基石,只有国家强大才能得到其他国家的尊重,因此要努力提高综合国力。

(2)我们要顺应经济全球化的趋势,坚持对外开放的基本国策,加强国际经济文化的交流与合作。

史料: 日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制也。

——木宫泰彦《中日交通史》

解读:日本中古时代的各种制度,人们(往往)都认为多数是日本自己创造的,然而一查阅唐史,就知道这当中绝大多数是模仿当时唐朝的制度。

设问:史料说明了什么问题?遗唐使带回日本的唐朝先进文化还有哪些?

答案:日本学习唐朝制度。天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等。

史料实证

2. 鉴真东渡

1.时间:

2.鉴真的地位:

3.东渡经历:

唐玄宗时。

是在唐朝与日本的文化交流中最有影响的

人物。

鉴真是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人

的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有

成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志

不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年

抵达日本。

鉴真东渡是在唐玄宗时期,晚于玄奖西行。

4.影响:

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文

学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作

出了卓越的贡献。

相关史事

鉴真东渡日本,前后用了12年,随行的有36人献出生命。鉴真虽失明,但百折不挠,到日本时已是66岁高龄。他在日本10年,极受尊敬和爱戴。763年,鉴真卒于唐招提寺。今天,鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

考点梳理

①鉴真圆寂后,安葬于日本奈良唐招提寺,他的弟子塑造了鉴真干漆坐像供奉于寺内,该坐像已被定为日本国宝,是日本美术史上最早的肖像雕塑。鉴真像的塑造和长期保存,反映了日本人民对中日友好传统的珍视。

②此图多用来考查鉴真东渡及唐文化对日本的影响等。识记此图。

“日本奈良唐招提寺内的鉴真像”

图片解析

唐招提寺

图片解析

新知讲解

唐朝对日本建筑的影响

唐大明宫大角观建筑推测复原图

日本宇治平等院凤凰堂

唐朝对日本文字的影响

窗前明月光,疑是地上霜。

床前明月光 疑われる上で霜

海上升明月,天涯共此时。

海上に明るい月が昇ります、

天の果てでも同じ時を共有しています

考点梳理

唐朝对日本服饰的影响

奈良时代宫廷服饰

唐朝服饰

考点梳理

唐朝对日本货币的影响

唐朝的“开元通宝”

日本的“和同开珎”

考点梳理

鉴真受到中日两国人民尊敬的原因

思维延伸

(1)鉴真有不畏艰险和坚韧不拔的品质。

(2)鉴真对中日文化交流作出了卓越贡献。其表现有,在日本系统讲授佛经,指导日本医生鉴定药物,传播唐朝建筑技术和雕塑艺术,主持修建唐招提寺等。

史料: 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

解读:唐玄宗时,高僧鉴真接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次均未成功,辛劳过度致使双目失明,第6次东渡,终于成功。鉴真在日本辛勤不懈地传播唐朝文化,为中日文化交流和佛教的传播作出了重大贡献。该诗歌描述了鉴真对中日文化交流作出的突出贡献和为实现目标不畏艰难、持之以恒的精神。

设问:上述诗歌中“鉴真盲目航东海”去的是哪个国家?鉴真东渡时在位的唐朝皇帝是谁? 答案:日本。唐玄宗。

史料实证

2

知识点二 唐与新罗的关系

1.新罗:

2.唐与新罗的交往:

(1)

(2)

新罗是朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学

习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进

口首位。

考点梳理

(3)

(4)

(5)

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔

官吏。

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜半岛的音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,

而且广泛流行于民间。

考点梳理

家国情怀

唐朝的对外交往使我们认识到要坚持对外开放政策,积极引进先进技术和管理经验;实行睦邻友好政策,加强同周边国家的经济、文化交流;维护稳定的政治局面,为对外开放政策的实行奠定基础。

3

知识点三 玄奘西行

1.目的地:

2.时间:

3.经历

(1)出行:

(2)学习:

天竺。

玄奘不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀

寺游学,成为远近闻名的佛学大师。

贞观年间(唐太宗统治时期)。

考点梳理

(3)归国:

4.玄奘的贡献:

10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此

后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

根据玄奘的口述,由弟子记录成书的

《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区

的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

《大唐西域记》与《西游记》不同,前者是历史典籍,后者是文学作品。

考点梳理

①玄奘,俗姓陈,今河南偃师人,13岁出家,法号玄奘。后人称他三藏法师。

②此邮票为中国邮政于2016年发行的《玄奘》特种邮票中的一张。

③此图为高频考点,多用来考查玄奘西行、中外文化交流,注意识记。

“玄奘西行求法(邮票)

图片解析

①贞观初年,玄奘从长安出发,杂于返回西域的客商中,出玉门关独自西行赴天竺。贞观十九年(645年),玄奘带着大量佛经回到长安。

②通过阅读此图,了解玄奘西行历尽千难万险,感悟其不畏艰险、持之以恒的精神。

图片解析

唐朝对外交往频繁的原因。

思维延伸

(1)国力强盛。

(2)唐朝较为先进,有吸引力。

(3)开放的政策。

(4)海陆交通发达。

名师点拨

唐朝政府实行开放的对外政策,其影响是双向的。一方面在与日本、天竺等国的交往中,先进的唐朝文化极大地影响了这些周边国家,为世界文化的发展作出了贡献;另一方面,唐朝也吸收了外来文化的优秀成果,使唐朝文化更加辉煌。因此,唐朝在世界上享有很高的声誉。

方法技巧

列表归纳鉴真和玄奘的活动

事件 时间 身份 目的地 途中遭遇 独行还 是结伴 是否 归国 目的

鉴真东渡 唐玄 宗时 僧人 日本 6次航行,历尽磨难,至第6次方成功 结伴 否 弘扬

佛法

玄奘西行 唐太 宗时 僧人 天竺 历尽千 难万险 独行 是 求取

佛经

共 同 点 鉴真和玄奘都是僧人,都生活在唐代,都对唐朝与邻邦的友谊和文化交流作出了贡献,都为完成自己的使命而出生入死、历尽艰辛,都有顽强的毅力和百折不挠的精神 问题思考

鉴真东渡和玄奘西行都经历了千辛万苦,他们是如何面对重重困难的?

提示:鉴真东渡日本,前后用了12年,困难重重,前5次都没有成功,但他百折不挠,矢志不渝,第6次终于成功。玄奘西行路途遥远,但他不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺,研习佛法。

问题思考

1.日本文字分为“平假名”和“片假名”。它们的创制,与汉字有直接关系。请查找相关材料,加以说明。

2.下列文物出土于唐朝墓葬。议一议:这些文物反映出了什么?

3.唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。那时候,外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治经济制度。繁盛的唐朝在世界上声望很高,各国称中国人为“唐人”。尝试查阅资料,看看同一时期的欧洲、非洲和美洲,处在怎样的发展水平。

课后活动

1.提示:汉字传入日本之后,经过日本人改造后出现了两种形式,即平假名与片假名。平假名的“平”可以理解为平易化、简单化的意思,由汉字的草书变化而来,比如五十音图里面第一个假名药(读音:a),它就是来源于中国的汉字“安”的草书体。片假名里面的“片”,我们可以理解为片面、不完整的意思。片假名也是来源于中国的汉字,不过它不是把字完整地简化,而是由汉字的偏旁变化而来。

2.提示:这些文物反映了唐朝与阿拉伯、欧洲和非洲国家都有交往。

3.提示:这一时期欧洲处于黑暗的中世纪时期,罗马教廷拥有较大的权力,自给自足的庄园经济逐渐盛行;美洲处于奴隶社会时期,长期的封闭和相对隔绝造成文明停滞不前;北非处于阿拉伯帝国的统治下,中非和南非也非常落后。

课后活动

重点总结

(2022年北京)唐朝与70多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外国人担任官职。唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧洲。这反映出唐朝( )

A.中外交往繁盛 B.政治制度完善 C.民族关系和睦 D.南北交流加强

【答案】A

【解析】根据材料“唐朝与70多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外国人担任官职、唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧洲”可知,唐朝与他国之间有政治、经济交流,中外交往繁盛,A项正确;政治制度完善,材料未体现,排除B项;民族关系和睦是唐朝与少数民族之间,排除C项;南北交流加强,材料未体现,排除D项。故选A项。

考查角度一 唐朝与日本的交往

典例剖析

(2022年广西北部湾经济区)唐朝时,一位高僧前后用了12年,历经各种磨难抵达日本,并为中日文化交流作出了卓越贡献。与高僧这段曲折经历相关的史实是( )

A.张骞出使西域 B.文成公主入藏 C.玄奘西行 D.鉴真东渡

【答案】D

【解析】根据材料“唐朝时,一位高僧前后用了12年,历经各种磨难抵达日本,并为中日文化交流作出了卓越贡献。”再结合所学鉴真6次东渡日本,在日本传授佛经,在传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献,D项正确;张骞是一名郎官,西域是今新疆和更远的广大地区,排除A项;文成公主入藏,不是日本,排除B项;玄奘西行天竺,排除C项。故选D项。

考查角度二 鉴真东渡

典例剖析

(2022年四川达州)贞观年间,一高僧为求取佛经西行4年,游历了100多个国家和地区,最终到达天竺。后来,他的弟子根据其口述的沿途山川风貌和社会习俗,编纂成书。此书是( )

A. 《大唐西域记》 B. 《资治通鉴》 C. 《西游记》 D. 《牡丹亭》

【答案】A

【解析】玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。A项正确;

考查角度三 玄奘西行

典例剖析

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第五课 安史之乱与唐朝衰亡

七年级下册(部编版)

学习目标导航

1.知道安史之乱的过程,分析安史之乱爆发的原因,了解安史之乱的影响。

2.知道黄巢起义,了解黄巢起义爆发的原因和影响。

3.知道唐朝灭亡的史实。

4.知道五代十国,了解五代十国时期的政治局面。

学习目标

本课内容概述

唐朝的繁荣盛世持续了100多年,唐玄宗统治后期爆发的安史之乱揭开了唐中央政府和地方割据势力之间争斗的序幕。从此,唐朝的国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。到了唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,最终在农民战争的打击下唐朝的统治面临瓦解。唐朝灭亡后,在我国南方和北方各地出现多个割据政权,中国进入了五代十国分裂时期。

内容概述

1

知识点一 安史之乱

(1)内忧外患:

(2)外重内轻:

开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯

亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张。

各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权

于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失衡,形成

外重内轻的局面。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度

使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

1.爆发原因

唐朝由盛转衰的转折点。

原为军事将领,后成为地方最高军政长官。

考点梳理

2.时间:

3.经过:

(1)

(2)

(3)

755-763年。

755年,安禄山与部将史思明一起发动叛乱。安史叛军从河北大举南下,先攻占东都洛阳,又攻下潼关逼近长安。唐玄宗逃往四川。

太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。

唐军在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

是一场地方势力企图夺取中央政权的政治叛乱。

考点梳理

4.影响:

(1)经济方面:

(2)政治方面:

①

②

持续八年之久的安史之乱,对社会经济

造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,

逐渐形成藩镇割据的局面。

考点梳理

安史之乱

“安”:安禄山

“史”:史思明

安史之乱是755--763年,由唐朝将领安禄山和史思明向唐朝中央政府发动的、争夺最高权力的战争。

概念解释

历史解释

提示:安史之乱对社会经济造成了极大破坏,导致北方广大地区田地荒芜,人民家破人亡、流离失所。

材料研读

安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻“之句。

想一想:这场战乱给人民造成了什么样的灾难?

材料研读

名师点拨

唐玄宗前期的年号为“开元”,后期的年号为“天宝”。唐玄宗前期与后期的统治全然不同,统治前期出现“开元盛世”,统治后期出现安史之乱,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

史料:寂寞天宝后,园庐但蒿藜。

——杜甫《无家别》

解读:诗句的大意是,天宝以后,农村寂寞荒凉,家园里只剩下蒿草蒺藜。该诗句描绘了安史之乱后北方地区“人烟断绝,千里萧条”的凄凉景象。

设问:上述诗句中的“天宝”是哪位皇帝的年号?该诗句所述现象与哪一事件有关?

答案:唐玄宗后期的年号。安史之乱。

史料实证

2

知识点二 黄巢起义与唐朝灭亡

1.黄巢起义:

(1)爆发原因:

①

②

③

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势

越来越严重。

藩镇之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。

人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

考点梳理

(2)经过:

(3)结果:

(4)影响:

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入

长安,建立政权。

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,

被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

给唐朝统治以致命的打击。

考点梳理

2.唐朝灭亡:

(1)背景:

(2)灭亡:

朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义后,逐

渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

黄巢起义并没有推翻唐朝统治,唐朝是为朱温所灭。

考点梳理

黄巢,曹州冤句(今山东菏泽)人,唐朝末年农民起义领袖。875年,他响应王仙芝等起义;王仙芝战死后,他成为起义军领袖。880年,黄巢率军攻入长安、建立政权,国号“大齐”。884年,黄巢战死于狼虎谷。

“黄巢像”

图片解析

黄巢起义的经过

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立了大齐政权。给唐朝统治以致命的打击。

875年

起义军大将朱温叛变。

882年

起义军退出长安

883年

黄巢兵败被杀

884年

方法技巧

唐朝政局概览

正确评价唐玄宗

思维延伸

(1)功:唐玄宗统治前期,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下进行了一系列改革。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝国力达到前所未有的强大,史称“开元盛世”。

(2)过:唐玄宗统治后期,追求享乐,荒废朝政,重用宦官奸臣,政治腐败,导致安史之乱,使唐朝从此由盛转衰。

(3)总结:唐玄宗对唐朝社会的稳定和繁荣作出过重大贡献,但他晚年的统治也给唐朝人民带来了灾难。

从唐朝的兴盛到衰亡中得到的启示

家国情怀

(1)统治者要居安思危。

(2)维护国家统一,防止分裂。

(3)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

名师点拨

唐朝建立于618年,亡于907年,是中国封建社会繁荣与开放的时期。唐朝的灭亡是藩镇割据、宦官专权、朋党之争等因素综合作用的结果。

黄巾起义与黄巢起义

比较归纳

项目 黄巾起义 黄巢起义

时间 东汉末年 唐朝末年

原因 皇帝昏庸,百姓困苦 统治黑暗腐朽

领导人 张角 黄巢

结果 失败 失败

意义 沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振 给唐朝的统治以致命的打击

3

知识点三 “五代十国的更迭与分立

1.政权名称:

(1)五代:

(2)十国:

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后

唐、后晋、后汉、后周五个政权。

南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、

楚、闽、南汉、南平和北方割据太原的北汉。

考点梳理

2.五代十国的实质:

3.五代十国的历史影响:

4.五代十国的发展趋势:

唐末以来藩镇割据局面的延续。

北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。

五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

考点梳理

后周(951-960年)是五代的最后一个朝代。从图中可以看出,它基本上统一了长江以北的地区。

由此图可以了解到五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是一个客观存在的必然趋势。

“五代十国形势图(后周时期)”

图片解析

《韩熙载夜宴图》是五代十国时期南唐画家顾闳中的作品,是中国绘画史上的名作。此局部画面描绘了南唐高官韩熙载开宴行乐、众人聆听琵琶弹奏的情形,真实地描绘了韩熙载放纵享乐的夜生活,刻画了韩熙载的复杂心境。

图片解析

名师点拨

黄河流城的五代是相继建立的,并且位置基本相同;十国则大致是并存的,除北汉地处北方的太原以外,其他都在南方。

如何理解五代十国时期统一始终是一个客观存在的必然趋势

思维延伸

五代十国后期统一趋势的不断加强,是当时政治、经济、文化等各方面因素综合作用的结果:(1)唐末以来,广大人民饱受战乱之苦,迫切需要一个安定的生产、生活环境,渴望统一。(2)五代十国是唐末以来薄镇割据局面的延续,也是薄镇割据势力由盛而衰的转折时期。经过长时间的兼并战争,比较强大的割据势力逐渐转化为统一的力量,其统治者设法削弱地方势力。(3)虽然当时处于分裂割据时期,但各国之间尤其是南方各国的贸易往来频繁,而分裂割据局面本身以及随之而来的关卡林立、商税苛重等却严重阻碍各地区的经济交流和发展。

方法技巧

五代有更替,梁、唐、晋、汉、周,名前都有后(字)。十国分南北,前后蜀,南北汉,南唐南平曾为伴。吴越、吴、闽、楚十国,割据混战天下乱。

思维延伸

五代十国时期南方经济获得发展的原因

(1)南方局势相对稳定,战事较少。

(2)北方人口的大量南迁,增加了南方的劳动力。

(3)南方许多政权的统治者采取一些保境安民、劝课农桑的措施。

家国情怀

唐朝盛极一时,但因唐玄宗统治后期的奢侈腐化等导致了安史之乱,接下来的藩镇割据和宦官专权等,致使国势衰落和唐王朝的灭亡。我们从唐玄宗统治前后两个时间段的所作所为中认识到,无论何时何地,都应该居安思危、戒骄戒躁、始终如一。

方法技巧

唐朝的衰亡过程

1.下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在口内画“√”。

皇帝荒废朝政口 发生严重灾荒口

杨贵妃得宠口 节度使权力膨胀口

农民负担过重口 军队战斗力薄弱口

2.阅读史料并回答问题。

五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者……五代之乱,朝廷威令不行,藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理。

——赵翼《廿二史札记》卷二十二

根据材料,说一说五代时期武将掌权造成的危害。

课后活动

1.下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在口内画“√”。

皇帝荒废朝政口√ 发生严重灾荒口

杨贵妃得宠口 节度使权力膨胀口√

农民负担过重口 军队战斗力薄弱口√

2.提示:五代十国是唐末以来薄镇割据局面的延续。武将掌权统治残暴,造成生灵涂炭,妻离子散,广大人民生活在水深火热之中。

课后活动

重点总结

(2022年新疆建设兵团)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期( )

A. 开通了大运河 B. 完善了三省六部制

C. 开创了科举制 D. 发明了活字印刷术

【答案】B

【解析】根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

考查角度一 唐朝的兴衰

典例剖析

(2022年甘肃天水)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A. 八王之乱 B. 安史之乱 C. 官吏冗余 D. 宦官专权

【答案】B

【解析】根据“节度使……必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用”可知,节度使有很大的自主权,随着实力的增强,节度使对中央政府的离心力日渐增大,最终演变为叛乱,唐朝节度使实力的膨胀,就直接导致了安史之乱,B项正确;唐朝时出现节度使,西晋末年爆发八王之乱,排除A项;材料没有体现“官吏冗余”“宦官专权”方面的信息,排除CD项。故选B项。

考查角度二 安史之乱

典例剖析

(2022年黑龙江绥化)唐太宗统治时期出现的繁荣景象,历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

【答案】D

【解析】依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,故C符合题意;文景之治、光武中兴、开元盛世不合题意。故此题选C。

考查角度三 藩镇割据和五代十国

典例剖析

谢谢观看!

涓滴之水终可以磨损大石,不是由于它力量强大,而是由于昼夜不舍的滴坠。

——贝多芬

中国古代史

七年级下册(部编版)

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

单元内容要点

一个繁荣与开放的时代:隋唐时期 一条贯通南北的大运河:隋朝大运河

一个女皇帝(中国历史上唯一):武则天 一座国际性大都会:长安

一场叛乱:安史之乱

两大制度:三省六部制、科举制 两个治世:“贞观之治”和“开元盛世”

两种创新性生产工具:曲辕犁和筒车

两位入吐蕃的唐朝公主:文成公主和金城公主两位为中外文化交流作出突出贡献的高僧:玄奘和鉴真三位诗人:李白、杜甫、白居易

四位励精图治的皇帝:隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗

时空坐标

2022年课标

1.通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;

2.了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;

3.通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

课程标准

复习内容

第4课 唐朝的中外文化交流

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第四课 唐朝的中外文化交流

七年级下册(部编版)

学习目标导航

1.知道中日交往的史实,认识唐文化对日本的影响。

2.知道鉴真东渡与玄奘西行,找出鉴真和玄樊的共同之处。

3.理解唐朝对外交往频繁的原因和影响。

学习目标

本课内容概述

唐朝是中国古代外交非常活跃的时期。唐朝以繁荣的经济和发达的文化吸引了世界各地的目光,唐朝又以兼容并蓄的对外开放政策吸收了外来文化的精华。在中外交流过程中,灿烂的中华文化深深地影响了友好邻邦,使中国成为东方文化的中心,对日本、朝鲜等亚洲国家文明的发展产生了重要影响。遣唐使是这一时期中日文化交流的重要媒介,鉴真东渡、玄奘西行则是中外文化交流的典型实例,这既表明了中国对外开放的态度,也促进了中外文化交流,扩大了中华文化的影响力。

内容概述

1

知识点一 遣唐使和鉴真东渡

(1)背景:

(2)目的:

(3)含义:

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

学习中国的先进文化。

日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

跟随使节来华的,还有很多留学生和留学僧等。

1.遣唐使

双向交流、兼收并蓄,是唐朝对外关系的突出特点。

日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次有500多人。

(4)规模

代表人物有空海、阿倍仲麻吕、吉备真备等。

考点梳理

(5)作用:

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典

籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的

发展产生了深远的影响。

考点梳理

①据考证,此币铸于日本和同年间,作为礼物由遗唐使团带到中国。②和同开称与唐朝的开元通宝都是圆形方孔钱,大小相当,外围的圆圈和中间方孔边缘的形状相似,钱币上的文字都是汉字。和同开称是仿开元通宝铸造的,这说明唐文化对日本产生了巨大影响。③此图多用来考查唐朝时期的中日文化交流及唐文化对日本的影响。识记此图。

“日本的和同开珎”

图片解析

相关链接

唐朝对日本产生的影响

领域 影响

政治 进行政治改革;参照唐朝制度,改革了从中央到地方的官制;仿照唐朝科举制,采取考试的办法选官;参照唐朝律令,制定了《大宝律令》

经济 国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

文化 参照汉字,创制了日本文字;唐诗、书法等在日本广为流传

建筑 仿照长安城建造都城

社会生活 饮食、服饰、茶道、节日习俗等方面受到很大影响

日本向中国派遣使节的原因

思维延伸

(1)中国和日本是一衣带水的邻邦。唐朝时期,中国的封建经济得到空前发展,产生了灿烂辉煌的盛唐文化,同时,唐政府推行开放的对外政策。

(2)随着社会的发展,日本更加迫切地需要学习中国先进的政治经济制度、科学文化知识和生产技能。

唐朝对外交流给我们带来哪些启示

思维延伸

(1)国家强大是外交的基石,只有国家强大才能得到其他国家的尊重,因此要努力提高综合国力。

(2)我们要顺应经济全球化的趋势,坚持对外开放的基本国策,加强国际经济文化的交流与合作。

史料: 日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制也。

——木宫泰彦《中日交通史》

解读:日本中古时代的各种制度,人们(往往)都认为多数是日本自己创造的,然而一查阅唐史,就知道这当中绝大多数是模仿当时唐朝的制度。

设问:史料说明了什么问题?遗唐使带回日本的唐朝先进文化还有哪些?

答案:日本学习唐朝制度。天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等。

史料实证

2. 鉴真东渡

1.时间:

2.鉴真的地位:

3.东渡经历:

唐玄宗时。

是在唐朝与日本的文化交流中最有影响的

人物。

鉴真是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人

的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有

成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志

不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年

抵达日本。

鉴真东渡是在唐玄宗时期,晚于玄奖西行。

4.影响:

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文

学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作

出了卓越的贡献。

相关史事

鉴真东渡日本,前后用了12年,随行的有36人献出生命。鉴真虽失明,但百折不挠,到日本时已是66岁高龄。他在日本10年,极受尊敬和爱戴。763年,鉴真卒于唐招提寺。今天,鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

考点梳理

①鉴真圆寂后,安葬于日本奈良唐招提寺,他的弟子塑造了鉴真干漆坐像供奉于寺内,该坐像已被定为日本国宝,是日本美术史上最早的肖像雕塑。鉴真像的塑造和长期保存,反映了日本人民对中日友好传统的珍视。

②此图多用来考查鉴真东渡及唐文化对日本的影响等。识记此图。

“日本奈良唐招提寺内的鉴真像”

图片解析

唐招提寺

图片解析

新知讲解

唐朝对日本建筑的影响

唐大明宫大角观建筑推测复原图

日本宇治平等院凤凰堂

唐朝对日本文字的影响

窗前明月光,疑是地上霜。

床前明月光 疑われる上で霜

海上升明月,天涯共此时。

海上に明るい月が昇ります、

天の果てでも同じ時を共有しています

考点梳理

唐朝对日本服饰的影响

奈良时代宫廷服饰

唐朝服饰

考点梳理

唐朝对日本货币的影响

唐朝的“开元通宝”

日本的“和同开珎”

考点梳理

鉴真受到中日两国人民尊敬的原因

思维延伸

(1)鉴真有不畏艰险和坚韧不拔的品质。

(2)鉴真对中日文化交流作出了卓越贡献。其表现有,在日本系统讲授佛经,指导日本医生鉴定药物,传播唐朝建筑技术和雕塑艺术,主持修建唐招提寺等。

史料: 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

解读:唐玄宗时,高僧鉴真接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次均未成功,辛劳过度致使双目失明,第6次东渡,终于成功。鉴真在日本辛勤不懈地传播唐朝文化,为中日文化交流和佛教的传播作出了重大贡献。该诗歌描述了鉴真对中日文化交流作出的突出贡献和为实现目标不畏艰难、持之以恒的精神。

设问:上述诗歌中“鉴真盲目航东海”去的是哪个国家?鉴真东渡时在位的唐朝皇帝是谁? 答案:日本。唐玄宗。

史料实证

2

知识点二 唐与新罗的关系

1.新罗:

2.唐与新罗的交往:

(1)

(2)

新罗是朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学

习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进

口首位。

考点梳理

(3)

(4)

(5)

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔

官吏。

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜半岛的音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,

而且广泛流行于民间。

考点梳理

家国情怀

唐朝的对外交往使我们认识到要坚持对外开放政策,积极引进先进技术和管理经验;实行睦邻友好政策,加强同周边国家的经济、文化交流;维护稳定的政治局面,为对外开放政策的实行奠定基础。

3

知识点三 玄奘西行

1.目的地:

2.时间:

3.经历

(1)出行:

(2)学习:

天竺。

玄奘不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀

寺游学,成为远近闻名的佛学大师。

贞观年间(唐太宗统治时期)。

考点梳理

(3)归国:

4.玄奘的贡献:

10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此

后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

根据玄奘的口述,由弟子记录成书的

《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区

的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

《大唐西域记》与《西游记》不同,前者是历史典籍,后者是文学作品。

考点梳理

①玄奘,俗姓陈,今河南偃师人,13岁出家,法号玄奘。后人称他三藏法师。

②此邮票为中国邮政于2016年发行的《玄奘》特种邮票中的一张。

③此图为高频考点,多用来考查玄奘西行、中外文化交流,注意识记。

“玄奘西行求法(邮票)

图片解析

①贞观初年,玄奘从长安出发,杂于返回西域的客商中,出玉门关独自西行赴天竺。贞观十九年(645年),玄奘带着大量佛经回到长安。

②通过阅读此图,了解玄奘西行历尽千难万险,感悟其不畏艰险、持之以恒的精神。

图片解析

唐朝对外交往频繁的原因。

思维延伸

(1)国力强盛。

(2)唐朝较为先进,有吸引力。

(3)开放的政策。

(4)海陆交通发达。

名师点拨

唐朝政府实行开放的对外政策,其影响是双向的。一方面在与日本、天竺等国的交往中,先进的唐朝文化极大地影响了这些周边国家,为世界文化的发展作出了贡献;另一方面,唐朝也吸收了外来文化的优秀成果,使唐朝文化更加辉煌。因此,唐朝在世界上享有很高的声誉。

方法技巧

列表归纳鉴真和玄奘的活动

事件 时间 身份 目的地 途中遭遇 独行还 是结伴 是否 归国 目的

鉴真东渡 唐玄 宗时 僧人 日本 6次航行,历尽磨难,至第6次方成功 结伴 否 弘扬

佛法

玄奘西行 唐太 宗时 僧人 天竺 历尽千 难万险 独行 是 求取

佛经

共 同 点 鉴真和玄奘都是僧人,都生活在唐代,都对唐朝与邻邦的友谊和文化交流作出了贡献,都为完成自己的使命而出生入死、历尽艰辛,都有顽强的毅力和百折不挠的精神 问题思考

鉴真东渡和玄奘西行都经历了千辛万苦,他们是如何面对重重困难的?

提示:鉴真东渡日本,前后用了12年,困难重重,前5次都没有成功,但他百折不挠,矢志不渝,第6次终于成功。玄奘西行路途遥远,但他不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺,研习佛法。

问题思考

1.日本文字分为“平假名”和“片假名”。它们的创制,与汉字有直接关系。请查找相关材料,加以说明。

2.下列文物出土于唐朝墓葬。议一议:这些文物反映出了什么?

3.唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。那时候,外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治经济制度。繁盛的唐朝在世界上声望很高,各国称中国人为“唐人”。尝试查阅资料,看看同一时期的欧洲、非洲和美洲,处在怎样的发展水平。

课后活动

1.提示:汉字传入日本之后,经过日本人改造后出现了两种形式,即平假名与片假名。平假名的“平”可以理解为平易化、简单化的意思,由汉字的草书变化而来,比如五十音图里面第一个假名药(读音:a),它就是来源于中国的汉字“安”的草书体。片假名里面的“片”,我们可以理解为片面、不完整的意思。片假名也是来源于中国的汉字,不过它不是把字完整地简化,而是由汉字的偏旁变化而来。

2.提示:这些文物反映了唐朝与阿拉伯、欧洲和非洲国家都有交往。

3.提示:这一时期欧洲处于黑暗的中世纪时期,罗马教廷拥有较大的权力,自给自足的庄园经济逐渐盛行;美洲处于奴隶社会时期,长期的封闭和相对隔绝造成文明停滞不前;北非处于阿拉伯帝国的统治下,中非和南非也非常落后。

课后活动

重点总结

(2022年北京)唐朝与70多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外国人担任官职。唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧洲。这反映出唐朝( )

A.中外交往繁盛 B.政治制度完善 C.民族关系和睦 D.南北交流加强

【答案】A

【解析】根据材料“唐朝与70多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外国人担任官职、唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧洲”可知,唐朝与他国之间有政治、经济交流,中外交往繁盛,A项正确;政治制度完善,材料未体现,排除B项;民族关系和睦是唐朝与少数民族之间,排除C项;南北交流加强,材料未体现,排除D项。故选A项。

考查角度一 唐朝与日本的交往

典例剖析

(2022年广西北部湾经济区)唐朝时,一位高僧前后用了12年,历经各种磨难抵达日本,并为中日文化交流作出了卓越贡献。与高僧这段曲折经历相关的史实是( )

A.张骞出使西域 B.文成公主入藏 C.玄奘西行 D.鉴真东渡

【答案】D

【解析】根据材料“唐朝时,一位高僧前后用了12年,历经各种磨难抵达日本,并为中日文化交流作出了卓越贡献。”再结合所学鉴真6次东渡日本,在日本传授佛经,在传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献,D项正确;张骞是一名郎官,西域是今新疆和更远的广大地区,排除A项;文成公主入藏,不是日本,排除B项;玄奘西行天竺,排除C项。故选D项。

考查角度二 鉴真东渡

典例剖析

(2022年四川达州)贞观年间,一高僧为求取佛经西行4年,游历了100多个国家和地区,最终到达天竺。后来,他的弟子根据其口述的沿途山川风貌和社会习俗,编纂成书。此书是( )

A. 《大唐西域记》 B. 《资治通鉴》 C. 《西游记》 D. 《牡丹亭》

【答案】A

【解析】玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。A项正确;

考查角度三 玄奘西行

典例剖析

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第五课 安史之乱与唐朝衰亡

七年级下册(部编版)

学习目标导航

1.知道安史之乱的过程,分析安史之乱爆发的原因,了解安史之乱的影响。

2.知道黄巢起义,了解黄巢起义爆发的原因和影响。

3.知道唐朝灭亡的史实。

4.知道五代十国,了解五代十国时期的政治局面。

学习目标

本课内容概述

唐朝的繁荣盛世持续了100多年,唐玄宗统治后期爆发的安史之乱揭开了唐中央政府和地方割据势力之间争斗的序幕。从此,唐朝的国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。到了唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,最终在农民战争的打击下唐朝的统治面临瓦解。唐朝灭亡后,在我国南方和北方各地出现多个割据政权,中国进入了五代十国分裂时期。

内容概述

1

知识点一 安史之乱

(1)内忧外患:

(2)外重内轻:

开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯

亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张。

各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权

于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失衡,形成

外重内轻的局面。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度

使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

1.爆发原因

唐朝由盛转衰的转折点。

原为军事将领,后成为地方最高军政长官。

考点梳理

2.时间:

3.经过:

(1)

(2)

(3)

755-763年。

755年,安禄山与部将史思明一起发动叛乱。安史叛军从河北大举南下,先攻占东都洛阳,又攻下潼关逼近长安。唐玄宗逃往四川。

太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。

唐军在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

是一场地方势力企图夺取中央政权的政治叛乱。

考点梳理

4.影响:

(1)经济方面:

(2)政治方面:

①

②

持续八年之久的安史之乱,对社会经济

造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,

逐渐形成藩镇割据的局面。

考点梳理

安史之乱

“安”:安禄山

“史”:史思明

安史之乱是755--763年,由唐朝将领安禄山和史思明向唐朝中央政府发动的、争夺最高权力的战争。

概念解释

历史解释

提示:安史之乱对社会经济造成了极大破坏,导致北方广大地区田地荒芜,人民家破人亡、流离失所。

材料研读

安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻“之句。

想一想:这场战乱给人民造成了什么样的灾难?

材料研读

名师点拨

唐玄宗前期的年号为“开元”,后期的年号为“天宝”。唐玄宗前期与后期的统治全然不同,统治前期出现“开元盛世”,统治后期出现安史之乱,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

史料:寂寞天宝后,园庐但蒿藜。

——杜甫《无家别》

解读:诗句的大意是,天宝以后,农村寂寞荒凉,家园里只剩下蒿草蒺藜。该诗句描绘了安史之乱后北方地区“人烟断绝,千里萧条”的凄凉景象。

设问:上述诗句中的“天宝”是哪位皇帝的年号?该诗句所述现象与哪一事件有关?

答案:唐玄宗后期的年号。安史之乱。

史料实证

2

知识点二 黄巢起义与唐朝灭亡

1.黄巢起义:

(1)爆发原因:

①

②

③

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势

越来越严重。

藩镇之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。

人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

考点梳理

(2)经过:

(3)结果:

(4)影响:

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入

长安,建立政权。

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,

被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

给唐朝统治以致命的打击。

考点梳理

2.唐朝灭亡:

(1)背景:

(2)灭亡:

朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义后,逐

渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

黄巢起义并没有推翻唐朝统治,唐朝是为朱温所灭。

考点梳理

黄巢,曹州冤句(今山东菏泽)人,唐朝末年农民起义领袖。875年,他响应王仙芝等起义;王仙芝战死后,他成为起义军领袖。880年,黄巢率军攻入长安、建立政权,国号“大齐”。884年,黄巢战死于狼虎谷。

“黄巢像”

图片解析

黄巢起义的经过

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立了大齐政权。给唐朝统治以致命的打击。

875年

起义军大将朱温叛变。

882年

起义军退出长安

883年

黄巢兵败被杀

884年

方法技巧

唐朝政局概览

正确评价唐玄宗

思维延伸

(1)功:唐玄宗统治前期,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下进行了一系列改革。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝国力达到前所未有的强大,史称“开元盛世”。

(2)过:唐玄宗统治后期,追求享乐,荒废朝政,重用宦官奸臣,政治腐败,导致安史之乱,使唐朝从此由盛转衰。

(3)总结:唐玄宗对唐朝社会的稳定和繁荣作出过重大贡献,但他晚年的统治也给唐朝人民带来了灾难。

从唐朝的兴盛到衰亡中得到的启示

家国情怀

(1)统治者要居安思危。

(2)维护国家统一,防止分裂。

(3)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

名师点拨

唐朝建立于618年,亡于907年,是中国封建社会繁荣与开放的时期。唐朝的灭亡是藩镇割据、宦官专权、朋党之争等因素综合作用的结果。

黄巾起义与黄巢起义

比较归纳

项目 黄巾起义 黄巢起义

时间 东汉末年 唐朝末年

原因 皇帝昏庸,百姓困苦 统治黑暗腐朽

领导人 张角 黄巢

结果 失败 失败

意义 沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振 给唐朝的统治以致命的打击

3

知识点三 “五代十国的更迭与分立

1.政权名称:

(1)五代:

(2)十国:

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后

唐、后晋、后汉、后周五个政权。

南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、

楚、闽、南汉、南平和北方割据太原的北汉。

考点梳理

2.五代十国的实质:

3.五代十国的历史影响:

4.五代十国的发展趋势:

唐末以来藩镇割据局面的延续。

北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。

五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

考点梳理

后周(951-960年)是五代的最后一个朝代。从图中可以看出,它基本上统一了长江以北的地区。

由此图可以了解到五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是一个客观存在的必然趋势。

“五代十国形势图(后周时期)”

图片解析

《韩熙载夜宴图》是五代十国时期南唐画家顾闳中的作品,是中国绘画史上的名作。此局部画面描绘了南唐高官韩熙载开宴行乐、众人聆听琵琶弹奏的情形,真实地描绘了韩熙载放纵享乐的夜生活,刻画了韩熙载的复杂心境。

图片解析

名师点拨

黄河流城的五代是相继建立的,并且位置基本相同;十国则大致是并存的,除北汉地处北方的太原以外,其他都在南方。

如何理解五代十国时期统一始终是一个客观存在的必然趋势

思维延伸

五代十国后期统一趋势的不断加强,是当时政治、经济、文化等各方面因素综合作用的结果:(1)唐末以来,广大人民饱受战乱之苦,迫切需要一个安定的生产、生活环境,渴望统一。(2)五代十国是唐末以来薄镇割据局面的延续,也是薄镇割据势力由盛而衰的转折时期。经过长时间的兼并战争,比较强大的割据势力逐渐转化为统一的力量,其统治者设法削弱地方势力。(3)虽然当时处于分裂割据时期,但各国之间尤其是南方各国的贸易往来频繁,而分裂割据局面本身以及随之而来的关卡林立、商税苛重等却严重阻碍各地区的经济交流和发展。

方法技巧

五代有更替,梁、唐、晋、汉、周,名前都有后(字)。十国分南北,前后蜀,南北汉,南唐南平曾为伴。吴越、吴、闽、楚十国,割据混战天下乱。

思维延伸

五代十国时期南方经济获得发展的原因

(1)南方局势相对稳定,战事较少。

(2)北方人口的大量南迁,增加了南方的劳动力。

(3)南方许多政权的统治者采取一些保境安民、劝课农桑的措施。

家国情怀

唐朝盛极一时,但因唐玄宗统治后期的奢侈腐化等导致了安史之乱,接下来的藩镇割据和宦官专权等,致使国势衰落和唐王朝的灭亡。我们从唐玄宗统治前后两个时间段的所作所为中认识到,无论何时何地,都应该居安思危、戒骄戒躁、始终如一。

方法技巧

唐朝的衰亡过程

1.下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在口内画“√”。

皇帝荒废朝政口 发生严重灾荒口

杨贵妃得宠口 节度使权力膨胀口

农民负担过重口 军队战斗力薄弱口

2.阅读史料并回答问题。

五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者……五代之乱,朝廷威令不行,藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理。

——赵翼《廿二史札记》卷二十二

根据材料,说一说五代时期武将掌权造成的危害。

课后活动

1.下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在口内画“√”。

皇帝荒废朝政口√ 发生严重灾荒口

杨贵妃得宠口 节度使权力膨胀口√

农民负担过重口 军队战斗力薄弱口√

2.提示:五代十国是唐末以来薄镇割据局面的延续。武将掌权统治残暴,造成生灵涂炭,妻离子散,广大人民生活在水深火热之中。

课后活动

重点总结

(2022年新疆建设兵团)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期( )

A. 开通了大运河 B. 完善了三省六部制

C. 开创了科举制 D. 发明了活字印刷术

【答案】B

【解析】根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

考查角度一 唐朝的兴衰

典例剖析

(2022年甘肃天水)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A. 八王之乱 B. 安史之乱 C. 官吏冗余 D. 宦官专权

【答案】B

【解析】根据“节度使……必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用”可知,节度使有很大的自主权,随着实力的增强,节度使对中央政府的离心力日渐增大,最终演变为叛乱,唐朝节度使实力的膨胀,就直接导致了安史之乱,B项正确;唐朝时出现节度使,西晋末年爆发八王之乱,排除A项;材料没有体现“官吏冗余”“宦官专权”方面的信息,排除CD项。故选B项。

考查角度二 安史之乱

典例剖析

(2022年黑龙江绥化)唐太宗统治时期出现的繁荣景象,历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

【答案】D

【解析】依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,故C符合题意;文景之治、光武中兴、开元盛世不合题意。故此题选C。

考查角度三 藩镇割据和五代十国

典例剖析

谢谢观看!

涓滴之水终可以磨损大石,不是由于它力量强大,而是由于昼夜不舍的滴坠。

——贝多芬

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源