2023届上海市徐汇区高三上学期一模测试(期末考试)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届上海市徐汇区高三上学期一模测试(期末考试)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 653.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 09:48:36 | ||

图片预览

文档简介

2023届上海市徐汇区高三上学期一模测试

历史 试卷

考生注意:

1.本次考试为闭卷考试,考试时间60分钟,满分100分。

2.答题前,务必在答题纸上正确填写学校、姓名和考号,在试卷上答题一律不得分。

3.答题纸与试卷的试题编号一一对应,答题时应特别注意,不能错位。

4.双选类选择题,两个选项均选对得满分,多选、少选均不得分。

一、马铃薯的“两面”(26分)

马铃薯,是“地下面包”,也曾是“恶魔果实”。

根据下列材料,回答问题。

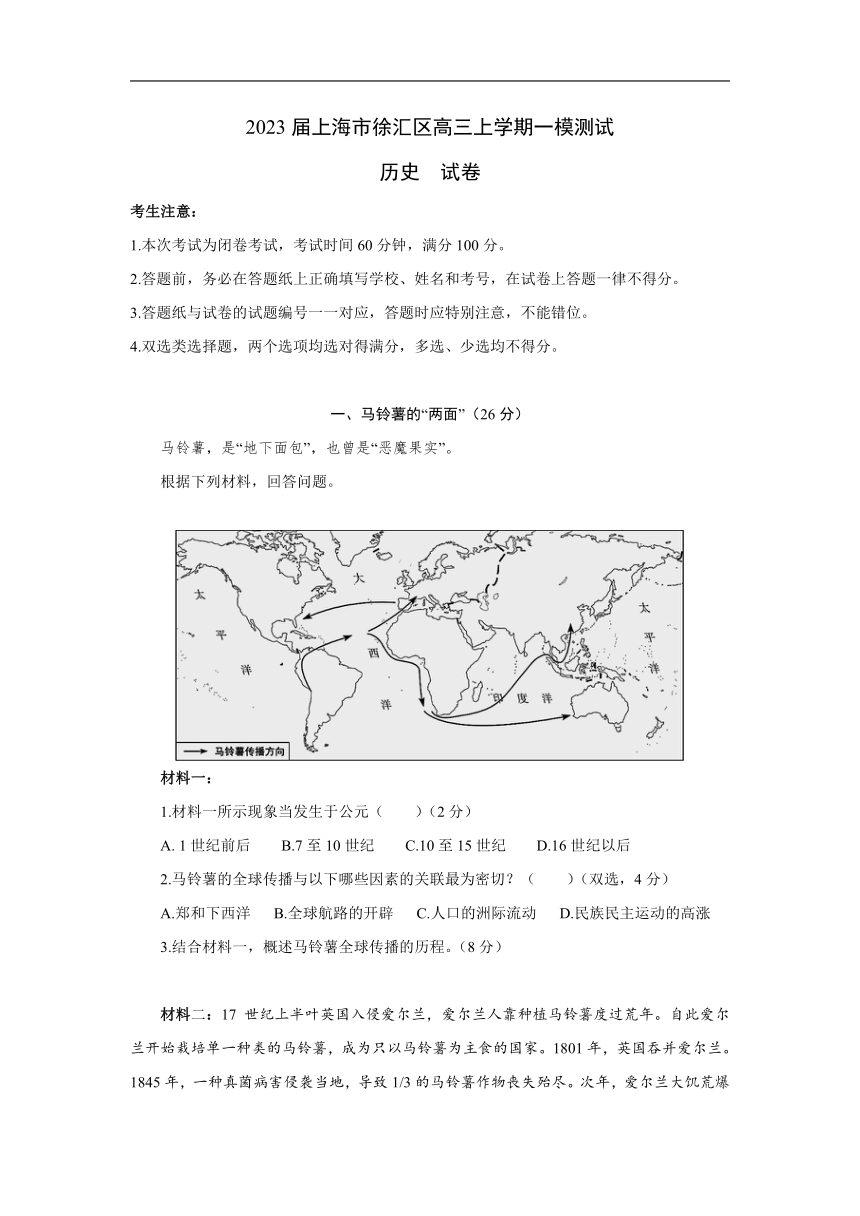

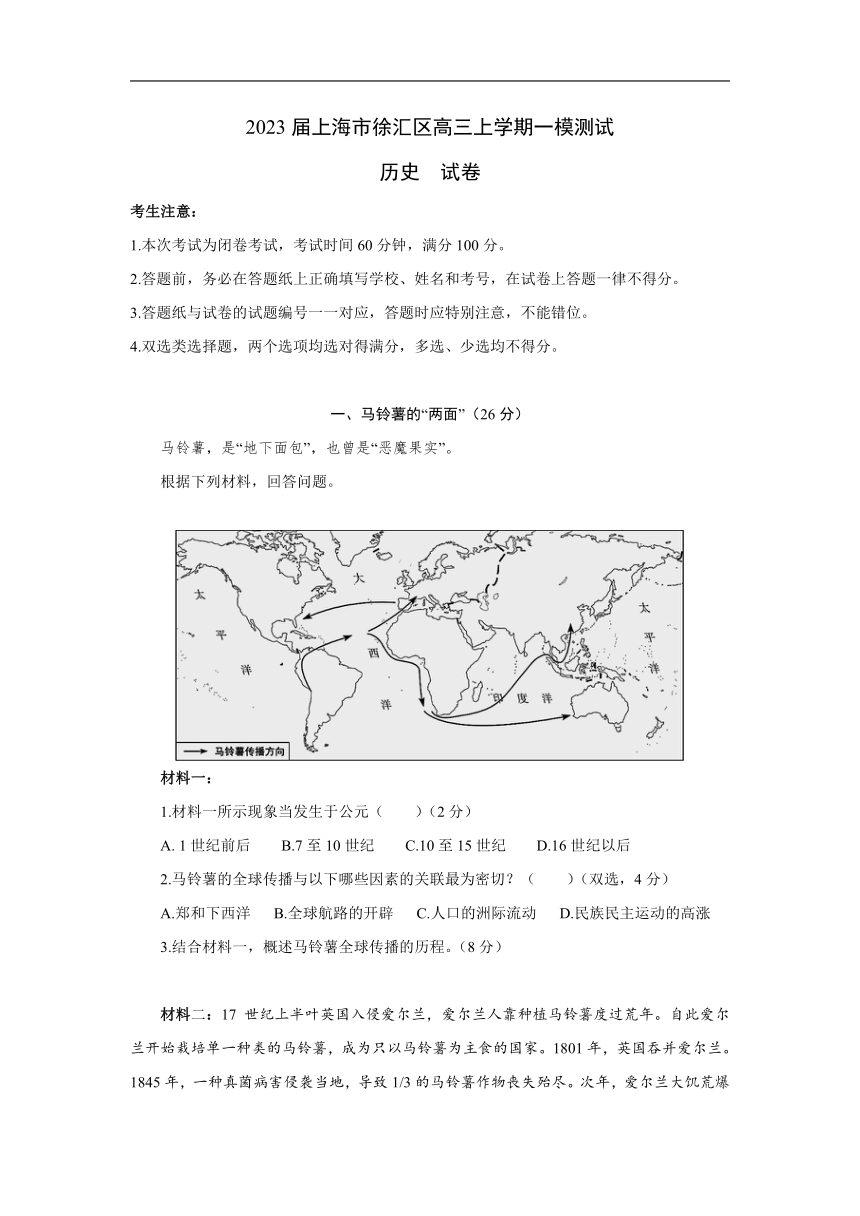

材料一:

1.材料一所示现象当发生于公元( )(2分)

A. 1世纪前后 B.7至10世纪 C.10至15世纪 D.16世纪以后

2.马铃薯的全球传播与以下哪些因素的关联最为密切?( )(双选,4分)

A.郑和下西洋 B.全球航路的开辟 C.人口的洲际流动 D.民族民主运动的高涨

3.结合材料一,概述马铃薯全球传播的历程。(8分)

材料二:17 世纪上半叶英国入侵爱尔兰,爱尔兰人靠种植马铃薯度过荒年。自此爱尔兰开始栽培单一种类的马铃薯,成为只以马铃薯为主食的国家。1801年,英国吞并爱尔兰。1845年,一种真菌病害侵袭当地,导致1/3的马铃薯作物丧失殆尽。次年,爱尔兰大饥荒爆发,英国当局决定从外国进口粮食应对爱尔兰饥荒,此举遭到了商人们的反对,他们拒绝从码头卸货,并说:“只要政府不干预粮食贸易,他们能够应对任何危机”。

4.材料二中商人们反对以进口粮食应对饥荒的原因在于( )(2分)

A.英国当局违背了自由放任经济政策 B.英国对爱尔兰实行严酷的殖民政策

C.天主教与清教徒之间存在教派纷争 D.资产阶级与无产阶级之间矛盾剧烈

5.爱尔兰饥荒期间,英国当局曾试图通过雇佣爱尔兰工人兴建各类公共工程,从而支付其报酬以缓解经济和就业危机。这一举措与以下哪一政策有相似之处?( )(2分)

A.南北战争期间美国种族间隔离的政策 B.十月革命后俄国战时共产主义政策

C.大萧条期间美国以工代赈的救济政策 D.二战期间纳粹德国的种族灭绝政策

6.当爱尔兰饥荒的消息传到北美大陆,印第安人乔克托部族倾尽全族之力筹集到了170美元以援助爱尔兰灾民。印第安部族出现这一窘境的主要原因在于( )(2分)

A.遭遇种族压迫 B.西班牙殖民者大肆掠夺

C.内部矛盾剧烈 D.工业转型导致群体失业

7.综合上述材料,从“粮食与食品安全”的角度,你如何看待爱尔兰的这场饥荒?(6分)

二、飘扬的“公道”(24分)

“答案”本是“天地公道”,奈何在“风中飘扬”。

1962年,美国白人歌手鲍勃·迪伦创作的歌曲《Blowin’in the wind(答案在风中飘扬)》问世。鲍勃·迪伦曾表示这首歌借鉴了创作于19世纪的一首名为《No More Auction Block(Auction Block意为拍卖台)》的歌曲。阅读下列材料,回答问题。

材料一:No more auction block for me / No more no more / No more driver's lash(主人的鞭挞) for me / No more no more……

——《No More Auction Block》(歌词节选)

8.推测材料一中的“me”应是当时美国社会中的( )(2分)

A.亚洲移民 B.奴隶阶级 C.工人阶级 D.权贵阶层

9.结合材料,简述你作出上述推测的理由。(4分)

材料二:白鸽要飞过多少片大海/才能在沙丘安眠/炮弹要多少次掠过天空/才能被永远禁止……要经历多少奴役/我们才能迎来自由……你们视而不见/你们充耳不闻/要牺牲多少条生命/才知道太多的人已经死去/朋友,答案在风中飘扬

——鲍勃·迪伦 《答案在风中飘扬》(歌词节选)

材料三:20世纪五六十年代美国大事年表(部分)

时间 事件

1958年 美、英、苏三国就禁止核试验问题的谈判在日内瓦开幕

1960—1970年 美国国民生产总值持续高速大幅增长

1961年 美国武装入侵古巴失败;苏联恢复核试验

1962年 古巴导弹危机爆发;美国恢复核试验

1963年 马丁·路德·金发表演讲《我有一个梦想》;总统约翰·肯尼迪遇刺

1964—1973年 美国卷入越南战争

1968年 马丁·路德·金被种族主义分子暗杀;总统候选人罗伯特·肯尼迪遇刺

1969年 人类首次登月,阿姆斯特朗迈出“人类的一大步”

10.鲍勃·迪伦在接受采访时表示这首歌“不仅借鉴了《No More Auction Block》的旋律,同时也继承了它的一部分精神”。综合上述材料,你认为鲍勃·迪伦反复强调所要追寻的“答案”蕴含于哪些方面?具体指的是什么?(8分)

11.结合上述材料及所学,为何说这一时期鲍勃·迪伦追寻的“答案”虽然存世,却在“风中飘扬”?(10分)

三、“盛衰”的背后(25分)

“盛衰”非仅“刺桐”。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:据成书于13世纪的《马可·波罗行纪》载:“刺桐是世界上最大的港口之一……一个商人,必须自付投资总额10%的税收,所以大汗从这个地方获得了巨额的收入……对于上等商品,须付该货价值的30%的运费……对于檀香木、其他药材以及一般商品,运费是40%。据商人们计算,他们的花费,包括关税、运费在内,总共达到货物价值的一半。

材料二:哥伦布曾认真阅读1485年出版的《马可·波罗行纪》,并作出详细的批注:“它(刺桐城)有一个极其著名的港口……大汗从此港获得巨大收入,因为每船需付10%的货税。细货(上等的货物)要向船东支付30%的运费,其他大宗货物如芦荟和檀香木的运费是40%。因此,加上国王的税收和运费,商人运货至上述港口要交纳所有货物价值的一半。”

12.哥伦布详注《马可·波罗行纪》这一行为,能折射( )(2分)

A.时人热衷檀香贸易 B.哥伦布对东方的渴望

C.时人对殖民的热衷 D.哥伦布敬畏马可波罗

13.哥伦布的批注与《马可·波罗行纪》中对刺桐城的记载 ,说明这一阶段可能 (3分)

A.天差地别;中欧货物差价极大 B. 天差地别;欧洲对东方的认识日新月异

C.基本相似;刺桐港口长期繁荣 D. 基本相似;欧洲对东方的认识基本停滞

14. 1492年,哥伦布带着西班牙国王致“大汗”的信件出发寻找“契丹”。综合时空要素,结合所学,你认为哥伦布此行能找到“契丹”政权吗?简述理由。(6分)

材料三:今刺桐城内尚有包括建于唐代的文庙和开元寺,寺中还残留刻有古印度教内容的石柱。不仅如此,城内还有始建于宋代的清真寺、祭祀妈祖的天后宫、老子像及供奉关羽、岳飞的庙宇。南宋赵汝适《诸蕃志》记载,与刺桐港有贸易关系的海外国家及地区近60处,范围包括东亚、东南亚、南亚及东非沿岸。

15.依据材料三推测,“刺桐城”当是以下哪座城市?( )(2分)

A.上海 B.大都 C.开封 D.泉州

16.刺桐城自唐代至元朝尤其繁荣主要得益于( )(双选,4分)

A.海外贸易发达 B.白银大量流入 C.政治局面稳定 D.社会风气开放

材料四:明朝官员郑晓于《今言》载:“洪武初,设太仓、黄渡市舶司……寻(考虑到)以海夷黠,勿令近京师,遂罢之。已复设于宁波、泉州、广州。七年九月,又罢。”

17.明清时期刺桐城繁荣不再,至近代国门被列强打开后,刺桐城亦再未成为具有国际影响力的港口城市。你认为这一现象背后的原因为何?(8分)

四、“荒唐”的檄文(25分)

强权之“理”,亦见“强权”。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃,蹙我强威,夺我土地,孕怀至今……(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——《英国为声明入侵中国理由事檄文》(1841年)

18.就“檄文”发布时间看,英国此举意在( )(2分)

A.否认入侵事实 B.自证入侵合法 C.扭转贸易逆差 D.申诉所受冤屈

19.运用所学,批驳材料一中英国“檄文”的谬误之处。(6分)

材料二:据《广东军务记》载:“初九、初十日……(夷)复行扰害。由是乡民共愤,鸣锣聚众,杀死逆夷六、七人,余逆脱回……十一日,乡民仍鸣锣传递,富者捐资,贫者出力,……不谋而合者遥遥百有余里,聚至百有余乡……逆夷各狐凭鼠伏,潜避两炮台中,不敢出入。”

20.材料二所反映的是( )(2分)

A.清军坚守吴淞炮台的场景 B.三元里人民的抗英斗争

C.林则徐发动民众销毁鸦片 D.太平军浴血抵抗洋枪队

材料三:尔虽有羽毛、大呢(一般认为是由羊毛、羊绒织物的泛称),非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造?虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成?其余各物,皆学我天朝法度。天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在?……若言水战,则尔等将船退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔海外对仗,果能胜我,方为利害。

——《尽忠报国全粤义民申谕英夷告示》(1841年)

材料四:英国的殖民地扩张示意图(迄18世纪中期)

21.综合上述材料,结合所学,你如何看待材料三“檄文”中表达的情感与观点?(15分)

一(26分)

1. D(2分)

2. B、C(双选,4分)

3.探产于南美的马铃薯(2分),在新航路开辟后(2分),东传至欧、非、亚及大洋洲,

(2分)并经由欧洲传回北美(2分)。

*原产地(2分)时间(2分)方向(2分)地图回传箭头信息(2分)

4. A(2分)

5. C(2分)

6. A(2分)

7.爱尔兰的这场饥荒因的主因在于其主食种相过度依赖单一品种(2分),但应该肯定来自美洲高产作物的种植提高了当地的粮食安全水平(2分),粮食安全是民族生存与发展的底线,不能寄希望依赖外国援助(2分);或答粮食安全关系人类社会存亡的重要话题,需要国际社会秉持要靠共同应对亦可得分。 //

(*本题需要辩证地看待马铃薯种植对爱尔兰社会发展的影响,这一部分占4分,认识基面2分.)

二(24分)

8. B(2分)

9.19世纪的美国,曾经广泛存在奴隶制度(2分),尤其是美国南方,奴隶被视作“财产”而遭到公开拍卖与凌辱(2分).

(*本题于史实和材料方面各2分 )

10.个人和社会两个方面(2分),在个人层面追求自由、平等,反对压迫(一项1分. 任二3分):在社会层面表现为期盼世界和平,反对薪权主义(一项1分,任二3分)。

11.冷战的国际黑势虽然紧张,但两大集团基本保持早委和克制状态;追求和平与发展军际逐渐成为国际共识;成指出自启蒙运动以来,“自由”“平等”等观念逐渐深入人心(任一2分:基于国际视角作答,最高不超过4分).

但20世纪五六十年代美国国内政局动荡,民权运动航兴/种族矛盾尖锐;对外推行的霸权主义政策受控:美国国内经济、科技等领域高速发展,客观上为个体的自由与平等创造了条件(任三,共6分,基于国内视角作答,最高不超过6分)。

(*本题的回答需要运用上述材料,综合“国内与国际”的视角作出回答。)

三(26分)

12. B(2分)

13. D(3分)

14.不能(2分):从时间上看,此时契丹所建立的辽政权已被攻灭(2分):从空间上看,因哥伦布从西班牙出发,向西航行,最终到达的是美洲大陆(2分)。

如果学生认为“契丹”是西方泛指意义层面的“中国”,那么“从时间上看”是可能的;但从事实看,哥伦布至死也就到达美洲,“从空间上看”不存在,也可以得满分。

(*判断“不能”,得2分;理由要从时间和空间两个角度考虑,各2分)

15. D(2分)

16. A、D(4分)

17.明清时期,政府随行海禁政策:东南沿海频遭贼寇袭扰(每点2分,共4分),或外来商人以朝贡为主,社会经济发展影响较小;近代以来的侵略战争对沿海地区经济造成了极大的破坏:泉州城的地位被列强开辟的通商口岸所取代。(任二,共4分)

(*本题的回答,要扣值“古与分”及“内与外”的视角。)

四(25分)

18. B(2分)

19.定海、舟山等处是中国领土,并非英国“故地”(2分):英国在明知中国禁绝鸦片的前提下,仍大量向中国大量出口、走私鸦片,攫取利益,本身就有“引诱吸食”的意图(2分);中国官员抄搜烟土,虽有中国私营之嫌,但总体上看还是执行中国法律、维护国家利益的行为(2分);英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举款盖弥影(2分).(任三.6分)

20. B(2分)

21.层级1:仅能判断材料三“告示”表达的情感和观点,(0-3分)

层级2:能依据部分材料,对“告示”的情感和观点作出单方面的解释,如仅能意识到“微文”是列强侵略下民众正义的呼声,或仅能指出粤人联于时势,(4-6分)

层级3:能依据部分材料,全面看待“告示”中的情感与观点。(7-9分)

层级4:能完整引用材料,全面看待“告示”中的情感与观点。(10-12分)

层级6:能在前一层次的基础上,从历史源流的角度,对“告示”中情感与观点的实质作出解释,更要结合作者身份,既能够考虑到粤民此举因列强侵略而起,又能指出粤民此举是清朝长期专制、闭关国策下对社会各界影响的必然结果。(13-15分)

(主要观点参考:出于爱乡、爱国之情愫,粤民此举完全可以被视为近代中国民众面对外来入侵时的自然反应。材料三告示中的内容折射出的是近代国人对外部世界,尤其对工业革命后的英国社会状况、乃至于世界格局发展的茫然无知,此时的英国在经历了工业革命后,业己成为世界头号强国,并通过侵略手段在世界范围内已经拥有了极为广表的殖民地,而对殖民地的剥削,进一步反哺了英国工业化的发展进程。)

粤民檄文中关于“羊呢、白银”等说法并不完全成立;至于英人学“我天朝法度”更是无租之谈,两者政体实有民主与专制之分,“茶叶、大黄”虽为中国农产,但工业时代下的英人不至于以此为命。由此可见,粤民告示的书写者仍以天朝自居,僵化礼教与妄自尊大心理交织,乃至要求英人等待百日,俟船只造毕,若英人再战再胜,“方为厉害”。

考虑到作者的身份,此时能够书写如此“告示”的必然是当时社会中的知识份子与社会精英,在他们的视角下的文章尚且如此,遑论在长期的专制统治、闭关自守政策下,导致了

以粤民为代表的中国民众,在面对时代剧变时的矛盾反应。

如果学生作文针对“材料一”檄文的告示作答,在批阅回答时应作如下分层:层次 1:只能说出英国此举是为无稽之谈。(0-3分)

层次 2:能在前一层次的基础上,解释英国此举意在自证合法,体现的是英国侵略者的傲慢。(4-6分)

层次 3:能在前一层次的基础上,结合部分材料作出解释,如此时的英国在工业革命后称为了世界霸主,并通过侵略手段,在世界范围内已经建立了大量海外殖民地。(7-9分

层次 4:能在前一层次的基础上,能指出两者的矛盾在于资本主义商业逻辑和天朝体系的矛盾。(10-12分)

层次 5: 能在前一层次的基础上,结合近代中国在于西方接触中因制度差异、文化习惯、思想观念等方面的区别与冲突的具体史实加以回答。(13-15分)

历史 试卷

考生注意:

1.本次考试为闭卷考试,考试时间60分钟,满分100分。

2.答题前,务必在答题纸上正确填写学校、姓名和考号,在试卷上答题一律不得分。

3.答题纸与试卷的试题编号一一对应,答题时应特别注意,不能错位。

4.双选类选择题,两个选项均选对得满分,多选、少选均不得分。

一、马铃薯的“两面”(26分)

马铃薯,是“地下面包”,也曾是“恶魔果实”。

根据下列材料,回答问题。

材料一:

1.材料一所示现象当发生于公元( )(2分)

A. 1世纪前后 B.7至10世纪 C.10至15世纪 D.16世纪以后

2.马铃薯的全球传播与以下哪些因素的关联最为密切?( )(双选,4分)

A.郑和下西洋 B.全球航路的开辟 C.人口的洲际流动 D.民族民主运动的高涨

3.结合材料一,概述马铃薯全球传播的历程。(8分)

材料二:17 世纪上半叶英国入侵爱尔兰,爱尔兰人靠种植马铃薯度过荒年。自此爱尔兰开始栽培单一种类的马铃薯,成为只以马铃薯为主食的国家。1801年,英国吞并爱尔兰。1845年,一种真菌病害侵袭当地,导致1/3的马铃薯作物丧失殆尽。次年,爱尔兰大饥荒爆发,英国当局决定从外国进口粮食应对爱尔兰饥荒,此举遭到了商人们的反对,他们拒绝从码头卸货,并说:“只要政府不干预粮食贸易,他们能够应对任何危机”。

4.材料二中商人们反对以进口粮食应对饥荒的原因在于( )(2分)

A.英国当局违背了自由放任经济政策 B.英国对爱尔兰实行严酷的殖民政策

C.天主教与清教徒之间存在教派纷争 D.资产阶级与无产阶级之间矛盾剧烈

5.爱尔兰饥荒期间,英国当局曾试图通过雇佣爱尔兰工人兴建各类公共工程,从而支付其报酬以缓解经济和就业危机。这一举措与以下哪一政策有相似之处?( )(2分)

A.南北战争期间美国种族间隔离的政策 B.十月革命后俄国战时共产主义政策

C.大萧条期间美国以工代赈的救济政策 D.二战期间纳粹德国的种族灭绝政策

6.当爱尔兰饥荒的消息传到北美大陆,印第安人乔克托部族倾尽全族之力筹集到了170美元以援助爱尔兰灾民。印第安部族出现这一窘境的主要原因在于( )(2分)

A.遭遇种族压迫 B.西班牙殖民者大肆掠夺

C.内部矛盾剧烈 D.工业转型导致群体失业

7.综合上述材料,从“粮食与食品安全”的角度,你如何看待爱尔兰的这场饥荒?(6分)

二、飘扬的“公道”(24分)

“答案”本是“天地公道”,奈何在“风中飘扬”。

1962年,美国白人歌手鲍勃·迪伦创作的歌曲《Blowin’in the wind(答案在风中飘扬)》问世。鲍勃·迪伦曾表示这首歌借鉴了创作于19世纪的一首名为《No More Auction Block(Auction Block意为拍卖台)》的歌曲。阅读下列材料,回答问题。

材料一:No more auction block for me / No more no more / No more driver's lash(主人的鞭挞) for me / No more no more……

——《No More Auction Block》(歌词节选)

8.推测材料一中的“me”应是当时美国社会中的( )(2分)

A.亚洲移民 B.奴隶阶级 C.工人阶级 D.权贵阶层

9.结合材料,简述你作出上述推测的理由。(4分)

材料二:白鸽要飞过多少片大海/才能在沙丘安眠/炮弹要多少次掠过天空/才能被永远禁止……要经历多少奴役/我们才能迎来自由……你们视而不见/你们充耳不闻/要牺牲多少条生命/才知道太多的人已经死去/朋友,答案在风中飘扬

——鲍勃·迪伦 《答案在风中飘扬》(歌词节选)

材料三:20世纪五六十年代美国大事年表(部分)

时间 事件

1958年 美、英、苏三国就禁止核试验问题的谈判在日内瓦开幕

1960—1970年 美国国民生产总值持续高速大幅增长

1961年 美国武装入侵古巴失败;苏联恢复核试验

1962年 古巴导弹危机爆发;美国恢复核试验

1963年 马丁·路德·金发表演讲《我有一个梦想》;总统约翰·肯尼迪遇刺

1964—1973年 美国卷入越南战争

1968年 马丁·路德·金被种族主义分子暗杀;总统候选人罗伯特·肯尼迪遇刺

1969年 人类首次登月,阿姆斯特朗迈出“人类的一大步”

10.鲍勃·迪伦在接受采访时表示这首歌“不仅借鉴了《No More Auction Block》的旋律,同时也继承了它的一部分精神”。综合上述材料,你认为鲍勃·迪伦反复强调所要追寻的“答案”蕴含于哪些方面?具体指的是什么?(8分)

11.结合上述材料及所学,为何说这一时期鲍勃·迪伦追寻的“答案”虽然存世,却在“风中飘扬”?(10分)

三、“盛衰”的背后(25分)

“盛衰”非仅“刺桐”。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:据成书于13世纪的《马可·波罗行纪》载:“刺桐是世界上最大的港口之一……一个商人,必须自付投资总额10%的税收,所以大汗从这个地方获得了巨额的收入……对于上等商品,须付该货价值的30%的运费……对于檀香木、其他药材以及一般商品,运费是40%。据商人们计算,他们的花费,包括关税、运费在内,总共达到货物价值的一半。

材料二:哥伦布曾认真阅读1485年出版的《马可·波罗行纪》,并作出详细的批注:“它(刺桐城)有一个极其著名的港口……大汗从此港获得巨大收入,因为每船需付10%的货税。细货(上等的货物)要向船东支付30%的运费,其他大宗货物如芦荟和檀香木的运费是40%。因此,加上国王的税收和运费,商人运货至上述港口要交纳所有货物价值的一半。”

12.哥伦布详注《马可·波罗行纪》这一行为,能折射( )(2分)

A.时人热衷檀香贸易 B.哥伦布对东方的渴望

C.时人对殖民的热衷 D.哥伦布敬畏马可波罗

13.哥伦布的批注与《马可·波罗行纪》中对刺桐城的记载 ,说明这一阶段可能 (3分)

A.天差地别;中欧货物差价极大 B. 天差地别;欧洲对东方的认识日新月异

C.基本相似;刺桐港口长期繁荣 D. 基本相似;欧洲对东方的认识基本停滞

14. 1492年,哥伦布带着西班牙国王致“大汗”的信件出发寻找“契丹”。综合时空要素,结合所学,你认为哥伦布此行能找到“契丹”政权吗?简述理由。(6分)

材料三:今刺桐城内尚有包括建于唐代的文庙和开元寺,寺中还残留刻有古印度教内容的石柱。不仅如此,城内还有始建于宋代的清真寺、祭祀妈祖的天后宫、老子像及供奉关羽、岳飞的庙宇。南宋赵汝适《诸蕃志》记载,与刺桐港有贸易关系的海外国家及地区近60处,范围包括东亚、东南亚、南亚及东非沿岸。

15.依据材料三推测,“刺桐城”当是以下哪座城市?( )(2分)

A.上海 B.大都 C.开封 D.泉州

16.刺桐城自唐代至元朝尤其繁荣主要得益于( )(双选,4分)

A.海外贸易发达 B.白银大量流入 C.政治局面稳定 D.社会风气开放

材料四:明朝官员郑晓于《今言》载:“洪武初,设太仓、黄渡市舶司……寻(考虑到)以海夷黠,勿令近京师,遂罢之。已复设于宁波、泉州、广州。七年九月,又罢。”

17.明清时期刺桐城繁荣不再,至近代国门被列强打开后,刺桐城亦再未成为具有国际影响力的港口城市。你认为这一现象背后的原因为何?(8分)

四、“荒唐”的檄文(25分)

强权之“理”,亦见“强权”。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃,蹙我强威,夺我土地,孕怀至今……(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——《英国为声明入侵中国理由事檄文》(1841年)

18.就“檄文”发布时间看,英国此举意在( )(2分)

A.否认入侵事实 B.自证入侵合法 C.扭转贸易逆差 D.申诉所受冤屈

19.运用所学,批驳材料一中英国“檄文”的谬误之处。(6分)

材料二:据《广东军务记》载:“初九、初十日……(夷)复行扰害。由是乡民共愤,鸣锣聚众,杀死逆夷六、七人,余逆脱回……十一日,乡民仍鸣锣传递,富者捐资,贫者出力,……不谋而合者遥遥百有余里,聚至百有余乡……逆夷各狐凭鼠伏,潜避两炮台中,不敢出入。”

20.材料二所反映的是( )(2分)

A.清军坚守吴淞炮台的场景 B.三元里人民的抗英斗争

C.林则徐发动民众销毁鸦片 D.太平军浴血抵抗洋枪队

材料三:尔虽有羽毛、大呢(一般认为是由羊毛、羊绒织物的泛称),非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造?虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成?其余各物,皆学我天朝法度。天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在?……若言水战,则尔等将船退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔海外对仗,果能胜我,方为利害。

——《尽忠报国全粤义民申谕英夷告示》(1841年)

材料四:英国的殖民地扩张示意图(迄18世纪中期)

21.综合上述材料,结合所学,你如何看待材料三“檄文”中表达的情感与观点?(15分)

一(26分)

1. D(2分)

2. B、C(双选,4分)

3.探产于南美的马铃薯(2分),在新航路开辟后(2分),东传至欧、非、亚及大洋洲,

(2分)并经由欧洲传回北美(2分)。

*原产地(2分)时间(2分)方向(2分)地图回传箭头信息(2分)

4. A(2分)

5. C(2分)

6. A(2分)

7.爱尔兰的这场饥荒因的主因在于其主食种相过度依赖单一品种(2分),但应该肯定来自美洲高产作物的种植提高了当地的粮食安全水平(2分),粮食安全是民族生存与发展的底线,不能寄希望依赖外国援助(2分);或答粮食安全关系人类社会存亡的重要话题,需要国际社会秉持要靠共同应对亦可得分。 //

(*本题需要辩证地看待马铃薯种植对爱尔兰社会发展的影响,这一部分占4分,认识基面2分.)

二(24分)

8. B(2分)

9.19世纪的美国,曾经广泛存在奴隶制度(2分),尤其是美国南方,奴隶被视作“财产”而遭到公开拍卖与凌辱(2分).

(*本题于史实和材料方面各2分 )

10.个人和社会两个方面(2分),在个人层面追求自由、平等,反对压迫(一项1分. 任二3分):在社会层面表现为期盼世界和平,反对薪权主义(一项1分,任二3分)。

11.冷战的国际黑势虽然紧张,但两大集团基本保持早委和克制状态;追求和平与发展军际逐渐成为国际共识;成指出自启蒙运动以来,“自由”“平等”等观念逐渐深入人心(任一2分:基于国际视角作答,最高不超过4分).

但20世纪五六十年代美国国内政局动荡,民权运动航兴/种族矛盾尖锐;对外推行的霸权主义政策受控:美国国内经济、科技等领域高速发展,客观上为个体的自由与平等创造了条件(任三,共6分,基于国内视角作答,最高不超过6分)。

(*本题的回答需要运用上述材料,综合“国内与国际”的视角作出回答。)

三(26分)

12. B(2分)

13. D(3分)

14.不能(2分):从时间上看,此时契丹所建立的辽政权已被攻灭(2分):从空间上看,因哥伦布从西班牙出发,向西航行,最终到达的是美洲大陆(2分)。

如果学生认为“契丹”是西方泛指意义层面的“中国”,那么“从时间上看”是可能的;但从事实看,哥伦布至死也就到达美洲,“从空间上看”不存在,也可以得满分。

(*判断“不能”,得2分;理由要从时间和空间两个角度考虑,各2分)

15. D(2分)

16. A、D(4分)

17.明清时期,政府随行海禁政策:东南沿海频遭贼寇袭扰(每点2分,共4分),或外来商人以朝贡为主,社会经济发展影响较小;近代以来的侵略战争对沿海地区经济造成了极大的破坏:泉州城的地位被列强开辟的通商口岸所取代。(任二,共4分)

(*本题的回答,要扣值“古与分”及“内与外”的视角。)

四(25分)

18. B(2分)

19.定海、舟山等处是中国领土,并非英国“故地”(2分):英国在明知中国禁绝鸦片的前提下,仍大量向中国大量出口、走私鸦片,攫取利益,本身就有“引诱吸食”的意图(2分);中国官员抄搜烟土,虽有中国私营之嫌,但总体上看还是执行中国法律、维护国家利益的行为(2分);英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举款盖弥影(2分).(任三.6分)

20. B(2分)

21.层级1:仅能判断材料三“告示”表达的情感和观点,(0-3分)

层级2:能依据部分材料,对“告示”的情感和观点作出单方面的解释,如仅能意识到“微文”是列强侵略下民众正义的呼声,或仅能指出粤人联于时势,(4-6分)

层级3:能依据部分材料,全面看待“告示”中的情感与观点。(7-9分)

层级4:能完整引用材料,全面看待“告示”中的情感与观点。(10-12分)

层级6:能在前一层次的基础上,从历史源流的角度,对“告示”中情感与观点的实质作出解释,更要结合作者身份,既能够考虑到粤民此举因列强侵略而起,又能指出粤民此举是清朝长期专制、闭关国策下对社会各界影响的必然结果。(13-15分)

(主要观点参考:出于爱乡、爱国之情愫,粤民此举完全可以被视为近代中国民众面对外来入侵时的自然反应。材料三告示中的内容折射出的是近代国人对外部世界,尤其对工业革命后的英国社会状况、乃至于世界格局发展的茫然无知,此时的英国在经历了工业革命后,业己成为世界头号强国,并通过侵略手段在世界范围内已经拥有了极为广表的殖民地,而对殖民地的剥削,进一步反哺了英国工业化的发展进程。)

粤民檄文中关于“羊呢、白银”等说法并不完全成立;至于英人学“我天朝法度”更是无租之谈,两者政体实有民主与专制之分,“茶叶、大黄”虽为中国农产,但工业时代下的英人不至于以此为命。由此可见,粤民告示的书写者仍以天朝自居,僵化礼教与妄自尊大心理交织,乃至要求英人等待百日,俟船只造毕,若英人再战再胜,“方为厉害”。

考虑到作者的身份,此时能够书写如此“告示”的必然是当时社会中的知识份子与社会精英,在他们的视角下的文章尚且如此,遑论在长期的专制统治、闭关自守政策下,导致了

以粤民为代表的中国民众,在面对时代剧变时的矛盾反应。

如果学生作文针对“材料一”檄文的告示作答,在批阅回答时应作如下分层:层次 1:只能说出英国此举是为无稽之谈。(0-3分)

层次 2:能在前一层次的基础上,解释英国此举意在自证合法,体现的是英国侵略者的傲慢。(4-6分)

层次 3:能在前一层次的基础上,结合部分材料作出解释,如此时的英国在工业革命后称为了世界霸主,并通过侵略手段,在世界范围内已经建立了大量海外殖民地。(7-9分

层次 4:能在前一层次的基础上,能指出两者的矛盾在于资本主义商业逻辑和天朝体系的矛盾。(10-12分)

层次 5: 能在前一层次的基础上,结合近代中国在于西方接触中因制度差异、文化习惯、思想观念等方面的区别与冲突的具体史实加以回答。(13-15分)

同课章节目录