6.1《记念刘和珍君》课件(共36张PPT) 统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.1《记念刘和珍君》课件(共36张PPT) 统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 18:42:41 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

记念刘和珍君

徐志摩

鲁迅

第一课时

导入

有的人活着,他已经死了; 有的人死了,他还活着。

导入

上联:译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领( 呐喊 )

下联:先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感( 彷徨 )

教学目标

知识目标

能力目标

情感目标

传统文化与

文化传统

品析文章关键词句的深刻含义。

通过寻找关键语句来理清思路

把握烈士的高大形象,学习其爱国精神,激发爱国热情。

作者介绍

鲁迅

让·亨利·卡西米尔·法布尔

(1823年-1915年)

浙江绍兴人

著作:《朝花夕拾》

《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

中国文学家、革命家

题解

《记念刘和珍君》

1.“记念”与“纪念” 是一个概念吗?

2. 为什么称刘和珍为“君”

3. 作者跟刘和珍的关系?

初读感知

洗涤(dí)

攒(cuán)射

尸骸(hái)

长歌当(dàng)哭

初读感知

寥(liáo )落

桀骜( jié )(ào )

踌躇(chóu chú)

殒身不恤( yǔn )( xù )

词语解释

桀骜:

形容性情倔强。骜,不顺从。

菲薄:

这里指微薄的意思。

造化:

指自然界。

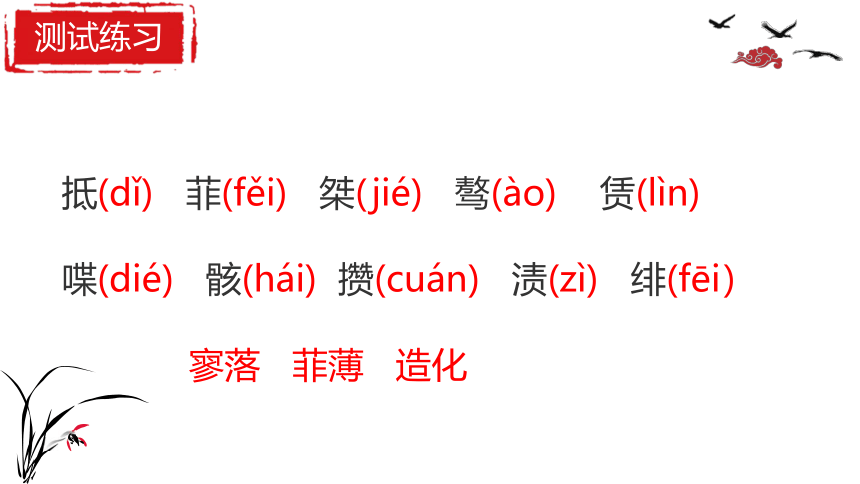

测试练习

抵(dǐ) 菲(fěi) 桀(jié) 骜(ào) 赁(lìn)

喋(dié) 骸(hái) 攒(cuán) 渍(zì) 绯(fēi)

寥落 菲薄 造化

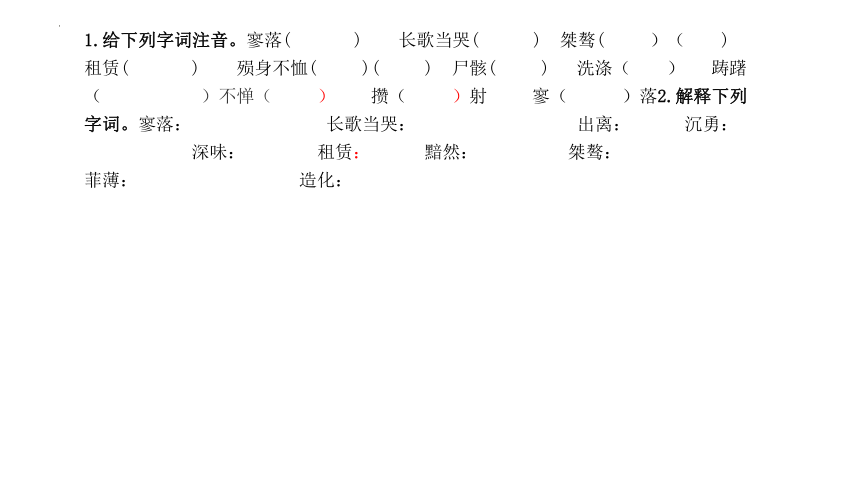

1.给下列字词注音。寥落( liáo ) 长歌当哭( dàng ) 桀骜( jié )( ào ) 租赁( lìn ) 殒身不恤( yǔn )( xù ) 尸骸( hái ) 洗涤( dí ) 踌躇( chóu chú )不惮( dàn ) 攒( cuán)射 寥( liáo )落2.解释下列字词。寥落:稀少。 长歌当哭:用写文章来代替哭。出离:超出。沉勇:沉着而勇敢。深味:深深体会租赁:租借。黯然:忧伤的样子桀骜:形容性情倔强。菲薄:这里指微薄的意思。造化:指自然界。

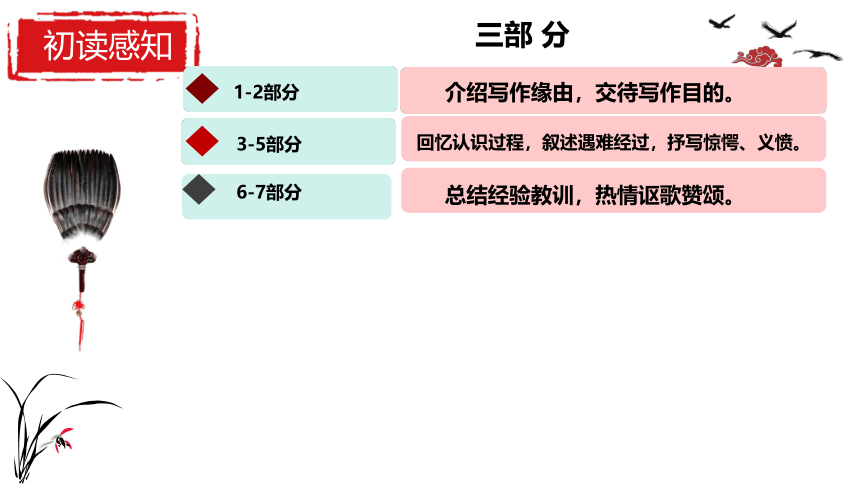

初读感知

6-7部分

三部 分

1-2部分

3-5部分

介绍写作缘由,交待写作目的。

回忆认识过程,叙述遇难经过,抒写惊愕、义愤。

总结经验教训,热情讴歌赞颂。

解读

鲁迅什么时间完成这篇文章的?

“三·一八”惨案后,刘和珍已遇难,

鲁迅先生悲愤至极,于4月1日作此文。

解读

鲁迅为什么要写这篇文章?

悲痛悼念、愤怒揭露、沉痛总结

解读

原文中哪些句子可以表明作者的想法?

①“我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。”

——纪念死者,揭露罪行

解读

原文中哪些句子可以表明作者的想法?

——激励人们,学习猛士

②“我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。”

——警醒庸人,勿忘血债

③“离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”

解读

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

读一读,并说说你的理解。

解读

如何理解:

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

真正勇猛的革命战士

反动政府制造凶杀的黑暗现实

解读

“庸人”指什么人?

对反动派不满,对烈士死难有所哀痛,但又不敢正视人生和鲜血的人,他们容易忘记历史。

解读

“有恶意的闲人”、“无恶意的闲人” 分别指什么人?

无恶意的闲人:

一般庸俗的市民

有恶意的闲人:

反动文人

解读

“中国人”、“苟活者”分别指什么人?

中国人:

所有中国人,非指反动派

苟活者:

有一定是非观念,不忘怀烈士的死而又没有行动起来的人们

解读

赞扬青年学生在真理和正义面前不怕牺牲,

勇于争取的精神。

表达了作者什么样的感情?

刘和珍

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

可以看出她具有什么优秀品质?

文章分析

杨荫榆

反动势力

控诉罪行痛斥无耻

卫队

执政府

文章分析

杨德群

张静淑

刘和珍

爱国青年

真的猛士

沉痛悼念奉献尊敬

文章分析

痛心麻木呼唤爆发

庸人

苟活者

无恶意的闲人

杨荫瑜

中国近代史上第一位女大学校长

封建粗暴管理,限制学生思想和行动的自由,排挤与自己意见相左的教师。

维护北洋政府的专制统治

名句赏析

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

神态描写

反衬

名句赏析

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

名句赏析

警告统治者,唤醒民众奋起抗争

惨象

流言

缘由

爆发

灭亡

反对军阀 血腥镇压

走狗文人 无耻污蔑

武力镇压 思想控制

爆发革命 奋力反抗

意志消沉 名族衰亡

第六节

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

上文使用了什么修辞手法?

比 喻

第六节

比 喻 本体: 喻体:

条 件

结 果

作者主张 人类历史

煤的形成

付出巨大的代价

大量的木材

历史只前进一小步

只是一小块

说明徒手请愿的不可取

惨案的教训

第六节

陶潜说过:

“亲戚或余悲,他人亦已歌。

死去何所道,托体同山阿。”

作者引用陶潜诗句有什么用意?

寄托了愿死者与青山同在的深挚感情

第七节

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望,真的猛士,将更奋然而前行。

刘和珍等遇难烈士对将来的意义是什么?

苟活者会从她们身上看到希望而觉醒抗争。

革命者会受到鼓舞,继续奋然前行。

惨案的意义

全文总结

谢谢大家

记念刘和珍君

徐志摩

鲁迅

第一课时

导入

有的人活着,他已经死了; 有的人死了,他还活着。

导入

上联:译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领( 呐喊 )

下联:先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感( 彷徨 )

教学目标

知识目标

能力目标

情感目标

传统文化与

文化传统

品析文章关键词句的深刻含义。

通过寻找关键语句来理清思路

把握烈士的高大形象,学习其爱国精神,激发爱国热情。

作者介绍

鲁迅

让·亨利·卡西米尔·法布尔

(1823年-1915年)

浙江绍兴人

著作:《朝花夕拾》

《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

中国文学家、革命家

题解

《记念刘和珍君》

1.“记念”与“纪念” 是一个概念吗?

2. 为什么称刘和珍为“君”

3. 作者跟刘和珍的关系?

初读感知

洗涤(dí)

攒(cuán)射

尸骸(hái)

长歌当(dàng)哭

初读感知

寥(liáo )落

桀骜( jié )(ào )

踌躇(chóu chú)

殒身不恤( yǔn )( xù )

词语解释

桀骜:

形容性情倔强。骜,不顺从。

菲薄:

这里指微薄的意思。

造化:

指自然界。

测试练习

抵(dǐ) 菲(fěi) 桀(jié) 骜(ào) 赁(lìn)

喋(dié) 骸(hái) 攒(cuán) 渍(zì) 绯(fēi)

寥落 菲薄 造化

1.给下列字词注音。寥落( liáo ) 长歌当哭( dàng ) 桀骜( jié )( ào ) 租赁( lìn ) 殒身不恤( yǔn )( xù ) 尸骸( hái ) 洗涤( dí ) 踌躇( chóu chú )不惮( dàn ) 攒( cuán)射 寥( liáo )落2.解释下列字词。寥落:稀少。 长歌当哭:用写文章来代替哭。出离:超出。沉勇:沉着而勇敢。深味:深深体会租赁:租借。黯然:忧伤的样子桀骜:形容性情倔强。菲薄:这里指微薄的意思。造化:指自然界。

初读感知

6-7部分

三部 分

1-2部分

3-5部分

介绍写作缘由,交待写作目的。

回忆认识过程,叙述遇难经过,抒写惊愕、义愤。

总结经验教训,热情讴歌赞颂。

解读

鲁迅什么时间完成这篇文章的?

“三·一八”惨案后,刘和珍已遇难,

鲁迅先生悲愤至极,于4月1日作此文。

解读

鲁迅为什么要写这篇文章?

悲痛悼念、愤怒揭露、沉痛总结

解读

原文中哪些句子可以表明作者的想法?

①“我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。”

——纪念死者,揭露罪行

解读

原文中哪些句子可以表明作者的想法?

——激励人们,学习猛士

②“我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。”

——警醒庸人,勿忘血债

③“离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”

解读

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

读一读,并说说你的理解。

解读

如何理解:

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

真正勇猛的革命战士

反动政府制造凶杀的黑暗现实

解读

“庸人”指什么人?

对反动派不满,对烈士死难有所哀痛,但又不敢正视人生和鲜血的人,他们容易忘记历史。

解读

“有恶意的闲人”、“无恶意的闲人” 分别指什么人?

无恶意的闲人:

一般庸俗的市民

有恶意的闲人:

反动文人

解读

“中国人”、“苟活者”分别指什么人?

中国人:

所有中国人,非指反动派

苟活者:

有一定是非观念,不忘怀烈士的死而又没有行动起来的人们

解读

赞扬青年学生在真理和正义面前不怕牺牲,

勇于争取的精神。

表达了作者什么样的感情?

刘和珍

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

可以看出她具有什么优秀品质?

文章分析

杨荫榆

反动势力

控诉罪行痛斥无耻

卫队

执政府

文章分析

杨德群

张静淑

刘和珍

爱国青年

真的猛士

沉痛悼念奉献尊敬

文章分析

痛心麻木呼唤爆发

庸人

苟活者

无恶意的闲人

杨荫瑜

中国近代史上第一位女大学校长

封建粗暴管理,限制学生思想和行动的自由,排挤与自己意见相左的教师。

维护北洋政府的专制统治

名句赏析

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

神态描写

反衬

名句赏析

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

名句赏析

警告统治者,唤醒民众奋起抗争

惨象

流言

缘由

爆发

灭亡

反对军阀 血腥镇压

走狗文人 无耻污蔑

武力镇压 思想控制

爆发革命 奋力反抗

意志消沉 名族衰亡

第六节

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

上文使用了什么修辞手法?

比 喻

第六节

比 喻 本体: 喻体:

条 件

结 果

作者主张 人类历史

煤的形成

付出巨大的代价

大量的木材

历史只前进一小步

只是一小块

说明徒手请愿的不可取

惨案的教训

第六节

陶潜说过:

“亲戚或余悲,他人亦已歌。

死去何所道,托体同山阿。”

作者引用陶潜诗句有什么用意?

寄托了愿死者与青山同在的深挚感情

第七节

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望,真的猛士,将更奋然而前行。

刘和珍等遇难烈士对将来的意义是什么?

苟活者会从她们身上看到希望而觉醒抗争。

革命者会受到鼓舞,继续奋然前行。

惨案的意义

全文总结

谢谢大家