4《窦娥冤》课件(共48张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 4《窦娥冤》课件(共48张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 20:53:20 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

关汉卿

窦娥冤

戏剧

戏曲(元杂剧)

与

戏 剧

戏剧

戏剧,一种综合的舞台艺术,它把文学、表演、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术综合为一种独立的艺术形式。

三一律

是西方戏剧结构理论之一,亦称“三整一律”。

要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性。要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

法国古典主义戏剧理论家布瓦洛把它解释为“要用一地、一天内完成的一个故事从开头直到末尾维持着舞台充实。”

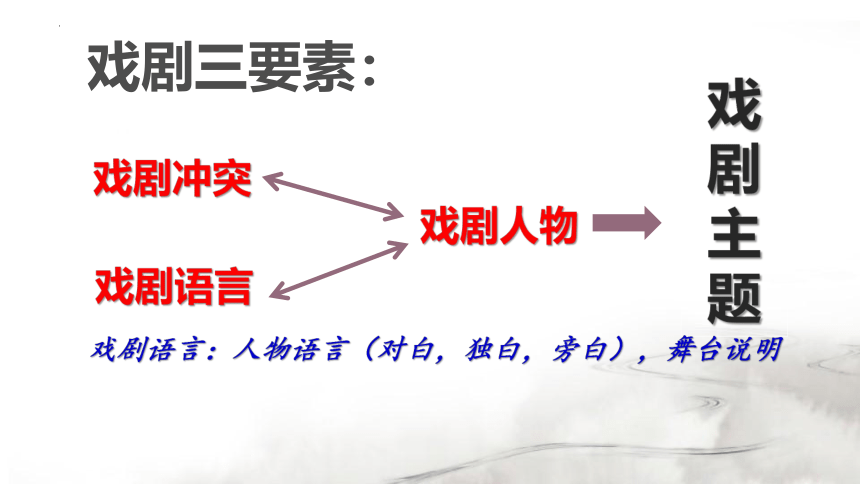

戏剧三要素:

戏剧人物

戏剧冲突

戏剧语言

戏剧主题

戏剧语言:人物语言(对白,独白,旁白),舞台说明

戏剧分类:

(1)从内容性质及美学范畴分:

1、悲剧:一般是以悲剧人物(代表正义、勇敢等)的苦难、不幸、死亡(毁 灭)为题材内容,唤起人们悲痛、恐惧和赞美等心情的一种戏剧艺术样式。 悲剧又分命运悲剧(《被缚的普罗米修斯》)、性格悲剧、社会悲剧(《茶花女》)等类别。

2、喜剧:是一种用幽默滑稽、轻松可笑的形式来讥嘲恶习、劝谕良善、表现人物性格的戏剧样式。

3、正剧:是介于悲剧和喜剧之间的类型。在戏剧文学中,正剧是大量的。社会生活在大多数情况下,并不单纯呈现为悲剧性的或喜剧性的, 而是有悲有喜,悲喜交织。

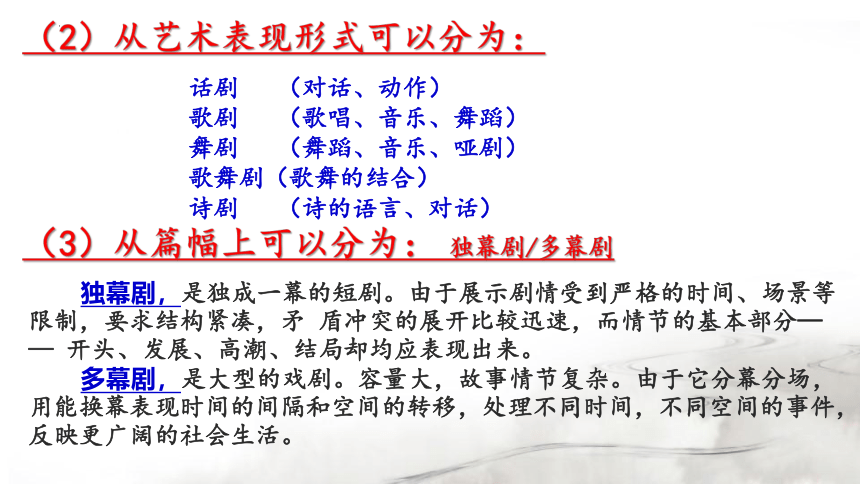

(2)从艺术表现形式可以分为:

话剧 (对话、动作)

歌剧 (歌唱、音乐、舞蹈)

舞剧 (舞蹈、音乐、哑剧)

歌舞剧(歌舞的结合)

诗剧 (诗的语言、对话)

(3)从篇幅上可以分为: 独幕剧/多幕剧

独幕剧,是独成一幕的短剧。由于展示剧情受到严格的时间、场景等限制,要求结构紧凑,矛 盾冲突的展开比较迅速,而情节的基本部分—— 开头、发展、高潮、结局却均应表现出来。

多幕剧,是大型的戏剧。容量大,故事情节复杂。由于它分幕分场,用能换幕表现时间的间隔和空间的转移,处理不同时间,不同空间的事件,反映更广阔的社会生活。

戏曲(元杂剧)

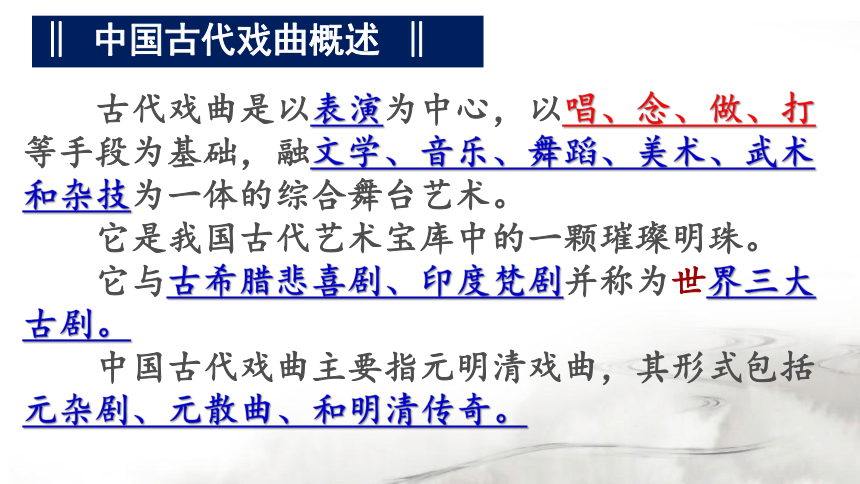

古代戏曲是以表演为中心,以唱、念、做、打等手段为基础,融文学、音乐、舞蹈、美术、武术和杂技为一体的综合舞台艺术。

它是我国古代艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

它与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。

中国古代戏曲主要指元明清戏曲,其形式包括元杂剧、元散曲、和明清传奇。

‖ 中国古代戏曲概述 ‖

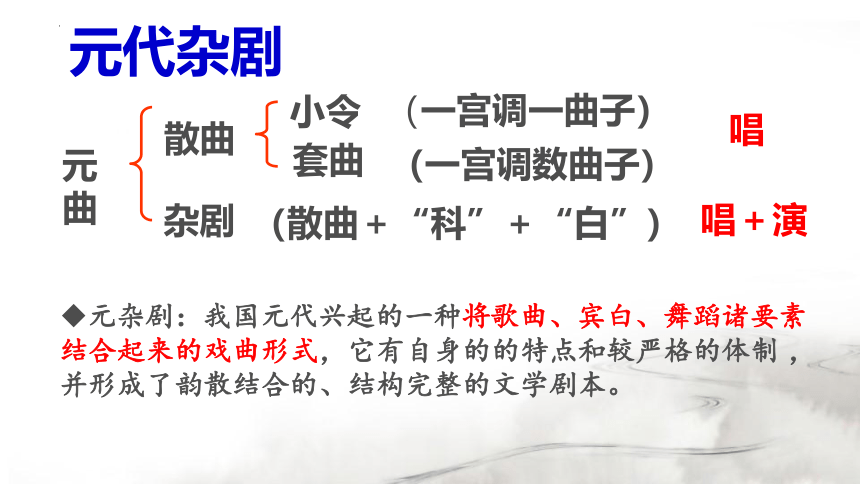

元代杂剧

元曲

散曲

杂剧

套曲

小令

唱

唱+演

(散曲+“科”+“白”)

(一宫调一曲子)

(一宫调数曲子)

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

每个剧本一般由四折再加一个楔子构成,演述一个完整的故事。少数作品也有一本分为五折或六折的,还有用两个楔子的。通常一本就是一部戏,个别情节过长的戏,可写成多本,如王实甫的《西厢记》共五本二十一折,但每本戏仍是四折。这很像后世连续剧。

一本戏限定由男主角(正末)或女主角(正旦)一个人演唱,其他配角一般都只能道白不能唱。由男角主唱的叫末本戏,女角主唱的叫旦本戏。

元杂剧常识

1.“四折一楔子”是元杂剧最常见的剧本结构形式。

折,首先是剧本情节的一个自然段落,可以是一场(一个固定场景)戏,也可以包含多个场次;另外又是剧曲音乐组织的一个单元,每折由一个有严格程序的套数构成。

楔子,只唱一二支曲子,篇幅比折短小,位置也不固定,一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代,其作用相当于引子或序幕。也有一些放在折与折之间,则是为了剧情的过渡或联络,与后来的过场戏相类。

角色与行当同义,是中国戏曲根据剧中人物的性别、身份、年龄、品质与性情等因素综合概括出的各种性格类型。

元杂剧的角色有旦、末、净、杂四类。

旦是女角,除了正旦的女主角,还有小旦、贴旦(一般为丫环)、搽旦(不正派的女人)等配角;

末是男角,正末为男主角,外末(正末之外的男角)、冲末(开场之末)等为男配角;

净类似京剧的花脸,一般为性格刚猛的人物(可扮男,也可扮女),也包括丑角的反派人物。

杂是上述三类不能包括的杂角,例如卜儿(老年妇女)、徕儿(小男孩)、孤(官员)等。

(2)角色行当

(3)戏曲语言:曲词 / 宾白 / 科介

曲词,是杂剧的歌唱部分,由正末或正旦演唱,主要用以展示人物心理,抒发情感,有时也用来交代剧情,具有抒情兼叙事的双重功能。

宾白,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:

对白——人物对话;

独白——人物自叙;

旁白——背过别的人物自叙心理话。

带白:唱词中的插话。

科介,科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。

【宫调 】

我国古代音乐以宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种曲调。

凡以宫声为主的调式称为“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。

杂剧的每一折,由同一宫调的若干曲牌联成一套曲子。

曲牌是曲调的名称,规定曲的格式、字数、平仄等。

【曲牌】

总结:

戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。

戏曲,指的是中国传统的戏剧。集“唱、做、念、打”于一体,在世界戏剧史上独树一帜,不同于西方将歌剧、舞剧、话剧。

古代四大悲剧

关汉卿《窦娥冤》

王实甫《西厢记》

汤显祖《牡丹亭》

孔尚任《桃花扇》

元杂剧的四大悲剧

关汉卿 《窦娥冤》

马致远 《汉宫秋》

白朴 《梧桐雨》

纪君祥《赵氏孤儿》

一、整体感知

1、简述故事梗概。

——父将窦娥来抵债

——蔡婆讨债赛卢医

——恶人赖债害人命

——张驴父子救蔡婆

——父子逼人成婚配(窦娥不从)

——张驴设计害蔡婆

——张父食毒归西天

——张驴逼婚挟窦娥(窦娥不从)

——张驴诬陷告州官

——昏官不察定娥罪

——窦娥刑场发誓愿

——三桩誓愿皆应验。

2、初探主题内容。

二、深入探究

戏剧揭示深刻的社会问题,表达深远的主题内涵,是通过戏剧冲突、戏剧人物(主人公)的命运遭遇来揭示主题的。

1、请研究

窦娥的人物形象。

窦娥遭遇了哪些不幸?

面对不幸,窦娥表现出了哪些可贵品质?

窦娥“冤”在哪里?

窦娥一生遭遇了哪些不幸?

三岁丧母

七岁抵债

十七出嫁,十九丧夫

流氓欺压

贪官污吏的毒刑和判决

窦娥表现出了哪些可贵品质?

正直善良;

义重情深;

刚强自守,绝不妥协。

倔强刚烈,顽强反抗。

谁造成了窦娥冤的“冤”情?(窦娥与现实生活有哪些矛盾冲突?)

分析鉴赏戏剧冲突

戏剧一般是通过矛盾冲突来塑造人物形象表达主题的,而戏剧冲突一般有三类:人物之间的冲突,人与环境的冲突,人物内心的冲突。那么本剧的主要矛盾冲突属于什么类型的?

①高利贷逼得父亲走投无路,被迫成了牺牲品;

②流氓恶棍张驴儿误把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

③窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤枉,却反而被判以死罪;

④窦娥渴望清清白白地活着,又怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

元代社会黑暗

窦娥

社会悲剧

人与环境的冲突

2、作品通过窦娥的悲剧故事,揭示了怎样的主题内容?

揭示元代吏治黑暗,恶霸横行的社会问题,进行了强烈的讽刺和愤怒的声讨;

对善良、不屈、勇于反抗的窦娥(底层人代表)表达了深深的同情和颂赞。

补充资料:

元朝实行民族压迫政策,把全国人民划分为四个等级:第一等是蒙古人;第二等叫色目人,也就是西域各族和西夏人;第三等叫汉人,就是原来在金朝统治下的汉人、契丹、女真等族人;第四等叫南人,汉人和南人受到百般歧视。在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民都过着悲惨的日子。贪污横行,冤案多得数也数不清。

有人评价《窦娥冤》“笔力苍劲,故事本色,鞭笞有力,悲愤酣畅,堪称元杂剧的极致。”

三、赏析品鉴第三折。

1、分角色(窦娥、监斩官、刽子手、蔡婆婆、舞台说明)朗读第三折,其它同学认真体会戏曲是如何展现激烈的矛盾冲突的。

2、本折情节故事共有几个场景。

押赴刑场途中

后街

刑场

3、学习第一部分。

主要写了什么内容?

指斥天地(日月、鬼神)

为什么指斥天地?

天地,往往被看做能够主宰一切的最庄严神圣的东西,象征正义和公平。

天地,也被看着是封建王权的象征。

这两支曲子揭露了元代怎样的吏治?

没来由……,不提防……

为善的……,造恶的……

④ 在整部剧作中,这一部分剧情在人物塑造上起什么作用?

戏剧情节推动了人物性格的成长;

窦娥已由一个安分守己的底层妇女,成长为一个觉醒的有反抗意识的女性;

推动了后文故事情节的发展。

⑤为了增强曲词的表现力,作者用了哪些修辞技巧?有什么效果?

技巧:

句式整齐,节奏鲜明,音韵和谐,有一唱三叹之效。

使感情抒发更强烈。抒发了窦娥满怀冤屈的极端怨愤之情,使窦娥的反抗精神更强烈有势、淋漓尽致地表达出来,

呼告、对比、对偶、反问、反复、借代。

效果:

4、学习第二部分

这部分写了什么剧情?

剧情: 婆媳诀别

对刻画窦娥形象和表现主题有什么作用?

对刻画窦娥的作用:

善良 // 勤劳 // 可怜(排比)

对主题表达的作用:

越是刻画她的善良,也就越发显出其冤屈,使剧作对封建社会的批判更为有力和深刻。

《快活三》《鲍老儿》二曲,连用四个“念窦娥”,这样写有何好处?

一写无辜获罪;二写身首异处;三写身世孤苦;四写哀告祭奠。寥寥数语,哀伤不尽,令人凄怆,不忍卒读。

读者不难感受到窦娥对生命的留恋,而她临死前对婆婆提出的要求之低,把封建时代最底层劳动妇女的温顺和善良写到了极致, 突出了窦娥冤情之大之深之重,反衬出元代官场的黑暗和反动。

④谈谈关汉卿语言的特点?

语言符合人物的身份、教养和性格,清新质朴,通俗自然,明白如话,大量使用方言、俗语,“不工而工”,很少典故的堆砌和字句的雕琢,易为广大群众所接受。

——本色派

窦娥的宾白及曲词肖似封建社会里的媳妇儿的口吻,本色的语言,揭示了窦娥从小就做童养媳的屈辱地位和悲惨命运。

5、学习第三部分

这部分写了什么剧情?

刑前发誓

发了什么誓?发誓的目的是什么?

誓愿顺序 誓愿内容 所用典故 誓愿实质

第一桩

第二桩

第三桩

六月飞雪

飞霜六月因邹衍

她希望自己的冤屈会在上天得到反应

亢旱三年

东海曾经孝妇冤

希望上天能够惩治邪恶。

血溅白练

苌弘化碧、望帝啼鹃

希望刑场上人了解她的冤屈

窦娥的誓愿实现了吗?这个结尾有什么特点?作者为什么要这么安排?(联系学过的篇章)

富于奇异的浪漫主义色彩。

一是表明元代官吏昏聩,草菅人命,到了天怒神罚的地步,增强了文章对黑暗社会的批判力度;

二是呼应标题,着力表现窦娥冤情之重,产生了感动天地的力量;

三是寄托了作者鲜明的爱憎,表达人民渴望伸张正义、剪除邪恶的美好意愿。

有一组句子最突出地写出了窦娥 悲剧的根源:

“这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言”

四、评价作品,客观认识作品的文学价值。

1、比较原作与《六月雪》的结尾,说说你认为哪一种最好。

以“大团圆”结尾的《六月雪》,窦娥的父亲窦天章及时赶到,将她解救,窦娥夫妻、父女团圆;以窦娥被斩结尾的《六月雪》,乡民为窦娥喊冤,窦天章抓获张驴儿,却没来得及搭救窦娥,窦娥屈死。《六月雪》的两种结尾,窦娥的冤屈都很快被查明,没有了窦娥鬼魂伸冤报仇的情节,都没有充分体现出原作中窦娥强烈的斗争精神,也削弱了剧作对元代黑暗吏治的批判力度。

2、当初窦娥对天地指斥,可是最后“三桩誓愿” 还是靠天地实现。“斥天”与“靠天”的矛盾说明了什么?

窦娥对天地鬼神的严厉指斥和靠天地实现“三桩誓愿”显然是矛盾的。

对天的怀疑和依赖是始终交织在一起的,反映了作者认识的局限性:作者不能从根本上提出救民于水火的办法,只能靠天地动容来昭雪窦娥的冤案。

窦娥:勤劳善良、坚强不屈、富于反抗精神的古代妇女。

主题:作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了封建社会的黑暗,统治阶级的昏庸残暴,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神。

总结:

悲剧效果:

黑恶官府引起人们极大的反感和痛恨;

窦娥的善良、不屈引起人们极大的感动和崇敬;

净化读者的精神世界。在读者心里培育起激浊扬清、守正义斗邪恶的精神力量。

补充资料

关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(现在北京市)人,元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早也最伟大的戏剧作家。

关汉卿的戏剧语言,被称为“本色派”之首。与王实甫的“文采派”齐名。

关汉卿创作的杂居有六十多种数量超过了英国的戏剧家“戏剧之父”莎士比亚,被称为中国的莎士比亚。

1838年《窦娥冤》就有英译本流传海外,1958年,世界和平理事会把关汉卿与达·芬奇等同列为世界文化名人。

元曲四大家之首。(郑光祖、白朴、马致远。)

生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠。(《元史》)

一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他精通音律,会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎,多才多艺,不仅写作剧本,有时还登台演唱。

他的戏曲作品题材广泛,大多暴露了封建统治的黑暗腐败,表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和反抗斗争,人物性格鲜明,结构完整,情节生动,语言本色而精练。

我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆响当当一粒铜豌豆, 恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱慢腾腾千层锦套头。我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花,攀的是章台柳。我也会围棋、会蹴踘、会打围、会插科、会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手,天赐与我这几般儿歹症候,尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤,神鬼自来勾,三魂归地府,七魄丧冥幽,天那,那其间才不向烟花路儿上走!

[ 南吕 ] 一枝花 · 不伏老

关汉卿

窦娥冤

戏剧

戏曲(元杂剧)

与

戏 剧

戏剧

戏剧,一种综合的舞台艺术,它把文学、表演、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术综合为一种独立的艺术形式。

三一律

是西方戏剧结构理论之一,亦称“三整一律”。

要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性。要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

法国古典主义戏剧理论家布瓦洛把它解释为“要用一地、一天内完成的一个故事从开头直到末尾维持着舞台充实。”

戏剧三要素:

戏剧人物

戏剧冲突

戏剧语言

戏剧主题

戏剧语言:人物语言(对白,独白,旁白),舞台说明

戏剧分类:

(1)从内容性质及美学范畴分:

1、悲剧:一般是以悲剧人物(代表正义、勇敢等)的苦难、不幸、死亡(毁 灭)为题材内容,唤起人们悲痛、恐惧和赞美等心情的一种戏剧艺术样式。 悲剧又分命运悲剧(《被缚的普罗米修斯》)、性格悲剧、社会悲剧(《茶花女》)等类别。

2、喜剧:是一种用幽默滑稽、轻松可笑的形式来讥嘲恶习、劝谕良善、表现人物性格的戏剧样式。

3、正剧:是介于悲剧和喜剧之间的类型。在戏剧文学中,正剧是大量的。社会生活在大多数情况下,并不单纯呈现为悲剧性的或喜剧性的, 而是有悲有喜,悲喜交织。

(2)从艺术表现形式可以分为:

话剧 (对话、动作)

歌剧 (歌唱、音乐、舞蹈)

舞剧 (舞蹈、音乐、哑剧)

歌舞剧(歌舞的结合)

诗剧 (诗的语言、对话)

(3)从篇幅上可以分为: 独幕剧/多幕剧

独幕剧,是独成一幕的短剧。由于展示剧情受到严格的时间、场景等限制,要求结构紧凑,矛 盾冲突的展开比较迅速,而情节的基本部分—— 开头、发展、高潮、结局却均应表现出来。

多幕剧,是大型的戏剧。容量大,故事情节复杂。由于它分幕分场,用能换幕表现时间的间隔和空间的转移,处理不同时间,不同空间的事件,反映更广阔的社会生活。

戏曲(元杂剧)

古代戏曲是以表演为中心,以唱、念、做、打等手段为基础,融文学、音乐、舞蹈、美术、武术和杂技为一体的综合舞台艺术。

它是我国古代艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

它与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。

中国古代戏曲主要指元明清戏曲,其形式包括元杂剧、元散曲、和明清传奇。

‖ 中国古代戏曲概述 ‖

元代杂剧

元曲

散曲

杂剧

套曲

小令

唱

唱+演

(散曲+“科”+“白”)

(一宫调一曲子)

(一宫调数曲子)

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

每个剧本一般由四折再加一个楔子构成,演述一个完整的故事。少数作品也有一本分为五折或六折的,还有用两个楔子的。通常一本就是一部戏,个别情节过长的戏,可写成多本,如王实甫的《西厢记》共五本二十一折,但每本戏仍是四折。这很像后世连续剧。

一本戏限定由男主角(正末)或女主角(正旦)一个人演唱,其他配角一般都只能道白不能唱。由男角主唱的叫末本戏,女角主唱的叫旦本戏。

元杂剧常识

1.“四折一楔子”是元杂剧最常见的剧本结构形式。

折,首先是剧本情节的一个自然段落,可以是一场(一个固定场景)戏,也可以包含多个场次;另外又是剧曲音乐组织的一个单元,每折由一个有严格程序的套数构成。

楔子,只唱一二支曲子,篇幅比折短小,位置也不固定,一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代,其作用相当于引子或序幕。也有一些放在折与折之间,则是为了剧情的过渡或联络,与后来的过场戏相类。

角色与行当同义,是中国戏曲根据剧中人物的性别、身份、年龄、品质与性情等因素综合概括出的各种性格类型。

元杂剧的角色有旦、末、净、杂四类。

旦是女角,除了正旦的女主角,还有小旦、贴旦(一般为丫环)、搽旦(不正派的女人)等配角;

末是男角,正末为男主角,外末(正末之外的男角)、冲末(开场之末)等为男配角;

净类似京剧的花脸,一般为性格刚猛的人物(可扮男,也可扮女),也包括丑角的反派人物。

杂是上述三类不能包括的杂角,例如卜儿(老年妇女)、徕儿(小男孩)、孤(官员)等。

(2)角色行当

(3)戏曲语言:曲词 / 宾白 / 科介

曲词,是杂剧的歌唱部分,由正末或正旦演唱,主要用以展示人物心理,抒发情感,有时也用来交代剧情,具有抒情兼叙事的双重功能。

宾白,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:

对白——人物对话;

独白——人物自叙;

旁白——背过别的人物自叙心理话。

带白:唱词中的插话。

科介,科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。

【宫调 】

我国古代音乐以宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种曲调。

凡以宫声为主的调式称为“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。

杂剧的每一折,由同一宫调的若干曲牌联成一套曲子。

曲牌是曲调的名称,规定曲的格式、字数、平仄等。

【曲牌】

总结:

戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。

戏曲,指的是中国传统的戏剧。集“唱、做、念、打”于一体,在世界戏剧史上独树一帜,不同于西方将歌剧、舞剧、话剧。

古代四大悲剧

关汉卿《窦娥冤》

王实甫《西厢记》

汤显祖《牡丹亭》

孔尚任《桃花扇》

元杂剧的四大悲剧

关汉卿 《窦娥冤》

马致远 《汉宫秋》

白朴 《梧桐雨》

纪君祥《赵氏孤儿》

一、整体感知

1、简述故事梗概。

——父将窦娥来抵债

——蔡婆讨债赛卢医

——恶人赖债害人命

——张驴父子救蔡婆

——父子逼人成婚配(窦娥不从)

——张驴设计害蔡婆

——张父食毒归西天

——张驴逼婚挟窦娥(窦娥不从)

——张驴诬陷告州官

——昏官不察定娥罪

——窦娥刑场发誓愿

——三桩誓愿皆应验。

2、初探主题内容。

二、深入探究

戏剧揭示深刻的社会问题,表达深远的主题内涵,是通过戏剧冲突、戏剧人物(主人公)的命运遭遇来揭示主题的。

1、请研究

窦娥的人物形象。

窦娥遭遇了哪些不幸?

面对不幸,窦娥表现出了哪些可贵品质?

窦娥“冤”在哪里?

窦娥一生遭遇了哪些不幸?

三岁丧母

七岁抵债

十七出嫁,十九丧夫

流氓欺压

贪官污吏的毒刑和判决

窦娥表现出了哪些可贵品质?

正直善良;

义重情深;

刚强自守,绝不妥协。

倔强刚烈,顽强反抗。

谁造成了窦娥冤的“冤”情?(窦娥与现实生活有哪些矛盾冲突?)

分析鉴赏戏剧冲突

戏剧一般是通过矛盾冲突来塑造人物形象表达主题的,而戏剧冲突一般有三类:人物之间的冲突,人与环境的冲突,人物内心的冲突。那么本剧的主要矛盾冲突属于什么类型的?

①高利贷逼得父亲走投无路,被迫成了牺牲品;

②流氓恶棍张驴儿误把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

③窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤枉,却反而被判以死罪;

④窦娥渴望清清白白地活着,又怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

元代社会黑暗

窦娥

社会悲剧

人与环境的冲突

2、作品通过窦娥的悲剧故事,揭示了怎样的主题内容?

揭示元代吏治黑暗,恶霸横行的社会问题,进行了强烈的讽刺和愤怒的声讨;

对善良、不屈、勇于反抗的窦娥(底层人代表)表达了深深的同情和颂赞。

补充资料:

元朝实行民族压迫政策,把全国人民划分为四个等级:第一等是蒙古人;第二等叫色目人,也就是西域各族和西夏人;第三等叫汉人,就是原来在金朝统治下的汉人、契丹、女真等族人;第四等叫南人,汉人和南人受到百般歧视。在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民都过着悲惨的日子。贪污横行,冤案多得数也数不清。

有人评价《窦娥冤》“笔力苍劲,故事本色,鞭笞有力,悲愤酣畅,堪称元杂剧的极致。”

三、赏析品鉴第三折。

1、分角色(窦娥、监斩官、刽子手、蔡婆婆、舞台说明)朗读第三折,其它同学认真体会戏曲是如何展现激烈的矛盾冲突的。

2、本折情节故事共有几个场景。

押赴刑场途中

后街

刑场

3、学习第一部分。

主要写了什么内容?

指斥天地(日月、鬼神)

为什么指斥天地?

天地,往往被看做能够主宰一切的最庄严神圣的东西,象征正义和公平。

天地,也被看着是封建王权的象征。

这两支曲子揭露了元代怎样的吏治?

没来由……,不提防……

为善的……,造恶的……

④ 在整部剧作中,这一部分剧情在人物塑造上起什么作用?

戏剧情节推动了人物性格的成长;

窦娥已由一个安分守己的底层妇女,成长为一个觉醒的有反抗意识的女性;

推动了后文故事情节的发展。

⑤为了增强曲词的表现力,作者用了哪些修辞技巧?有什么效果?

技巧:

句式整齐,节奏鲜明,音韵和谐,有一唱三叹之效。

使感情抒发更强烈。抒发了窦娥满怀冤屈的极端怨愤之情,使窦娥的反抗精神更强烈有势、淋漓尽致地表达出来,

呼告、对比、对偶、反问、反复、借代。

效果:

4、学习第二部分

这部分写了什么剧情?

剧情: 婆媳诀别

对刻画窦娥形象和表现主题有什么作用?

对刻画窦娥的作用:

善良 // 勤劳 // 可怜(排比)

对主题表达的作用:

越是刻画她的善良,也就越发显出其冤屈,使剧作对封建社会的批判更为有力和深刻。

《快活三》《鲍老儿》二曲,连用四个“念窦娥”,这样写有何好处?

一写无辜获罪;二写身首异处;三写身世孤苦;四写哀告祭奠。寥寥数语,哀伤不尽,令人凄怆,不忍卒读。

读者不难感受到窦娥对生命的留恋,而她临死前对婆婆提出的要求之低,把封建时代最底层劳动妇女的温顺和善良写到了极致, 突出了窦娥冤情之大之深之重,反衬出元代官场的黑暗和反动。

④谈谈关汉卿语言的特点?

语言符合人物的身份、教养和性格,清新质朴,通俗自然,明白如话,大量使用方言、俗语,“不工而工”,很少典故的堆砌和字句的雕琢,易为广大群众所接受。

——本色派

窦娥的宾白及曲词肖似封建社会里的媳妇儿的口吻,本色的语言,揭示了窦娥从小就做童养媳的屈辱地位和悲惨命运。

5、学习第三部分

这部分写了什么剧情?

刑前发誓

发了什么誓?发誓的目的是什么?

誓愿顺序 誓愿内容 所用典故 誓愿实质

第一桩

第二桩

第三桩

六月飞雪

飞霜六月因邹衍

她希望自己的冤屈会在上天得到反应

亢旱三年

东海曾经孝妇冤

希望上天能够惩治邪恶。

血溅白练

苌弘化碧、望帝啼鹃

希望刑场上人了解她的冤屈

窦娥的誓愿实现了吗?这个结尾有什么特点?作者为什么要这么安排?(联系学过的篇章)

富于奇异的浪漫主义色彩。

一是表明元代官吏昏聩,草菅人命,到了天怒神罚的地步,增强了文章对黑暗社会的批判力度;

二是呼应标题,着力表现窦娥冤情之重,产生了感动天地的力量;

三是寄托了作者鲜明的爱憎,表达人民渴望伸张正义、剪除邪恶的美好意愿。

有一组句子最突出地写出了窦娥 悲剧的根源:

“这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言”

四、评价作品,客观认识作品的文学价值。

1、比较原作与《六月雪》的结尾,说说你认为哪一种最好。

以“大团圆”结尾的《六月雪》,窦娥的父亲窦天章及时赶到,将她解救,窦娥夫妻、父女团圆;以窦娥被斩结尾的《六月雪》,乡民为窦娥喊冤,窦天章抓获张驴儿,却没来得及搭救窦娥,窦娥屈死。《六月雪》的两种结尾,窦娥的冤屈都很快被查明,没有了窦娥鬼魂伸冤报仇的情节,都没有充分体现出原作中窦娥强烈的斗争精神,也削弱了剧作对元代黑暗吏治的批判力度。

2、当初窦娥对天地指斥,可是最后“三桩誓愿” 还是靠天地实现。“斥天”与“靠天”的矛盾说明了什么?

窦娥对天地鬼神的严厉指斥和靠天地实现“三桩誓愿”显然是矛盾的。

对天的怀疑和依赖是始终交织在一起的,反映了作者认识的局限性:作者不能从根本上提出救民于水火的办法,只能靠天地动容来昭雪窦娥的冤案。

窦娥:勤劳善良、坚强不屈、富于反抗精神的古代妇女。

主题:作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了封建社会的黑暗,统治阶级的昏庸残暴,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神。

总结:

悲剧效果:

黑恶官府引起人们极大的反感和痛恨;

窦娥的善良、不屈引起人们极大的感动和崇敬;

净化读者的精神世界。在读者心里培育起激浊扬清、守正义斗邪恶的精神力量。

补充资料

关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(现在北京市)人,元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早也最伟大的戏剧作家。

关汉卿的戏剧语言,被称为“本色派”之首。与王实甫的“文采派”齐名。

关汉卿创作的杂居有六十多种数量超过了英国的戏剧家“戏剧之父”莎士比亚,被称为中国的莎士比亚。

1838年《窦娥冤》就有英译本流传海外,1958年,世界和平理事会把关汉卿与达·芬奇等同列为世界文化名人。

元曲四大家之首。(郑光祖、白朴、马致远。)

生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠。(《元史》)

一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他精通音律,会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎,多才多艺,不仅写作剧本,有时还登台演唱。

他的戏曲作品题材广泛,大多暴露了封建统治的黑暗腐败,表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和反抗斗争,人物性格鲜明,结构完整,情节生动,语言本色而精练。

我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆响当当一粒铜豌豆, 恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱慢腾腾千层锦套头。我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花,攀的是章台柳。我也会围棋、会蹴踘、会打围、会插科、会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手,天赐与我这几般儿歹症候,尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤,神鬼自来勾,三魂归地府,七魄丧冥幽,天那,那其间才不向烟花路儿上走!

[ 南吕 ] 一枝花 · 不伏老

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])