辽宁省(2020-2022)三年高考化学真题分层汇编-03 化学反应原理(基础提升题)(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省(2020-2022)三年高考化学真题分层汇编-03 化学反应原理(基础提升题)(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 10:56:38 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省(2020-2022)三年高考化学真题分层汇编-03化学反应原理(基础提升题)

一、单选题(共14题)

1.(2022·辽宁·统考高考真题)下列符号表征或说法正确的是

A.电离: B.位于元素周期表p区

C.空间结构:平面三角形 D.电子式:

2.(2022·辽宁·统考高考真题)镀锌铁钉放入棕色的碘水中,溶液褪色;取出铁钉后加入少量漂白粉,溶液恢复棕色;加入,振荡,静置,液体分层。下列说法正确的是

A.褪色原因为被还原 B.液体分层后,上层呈紫红色

C.镀锌铁钉比镀锡铁钉更易生锈 D.溶液恢复棕色的原因为被氧化

3.(2022·辽宁·统考高考真题)下列类比或推理合理的是

已知 方法 结论

A 沸点: 类比 沸点:

B 酸性: 类比 酸性:

C 金属性: 推理 氧化性:

D : 推理 溶解度:

A.A B.B C.C D.D

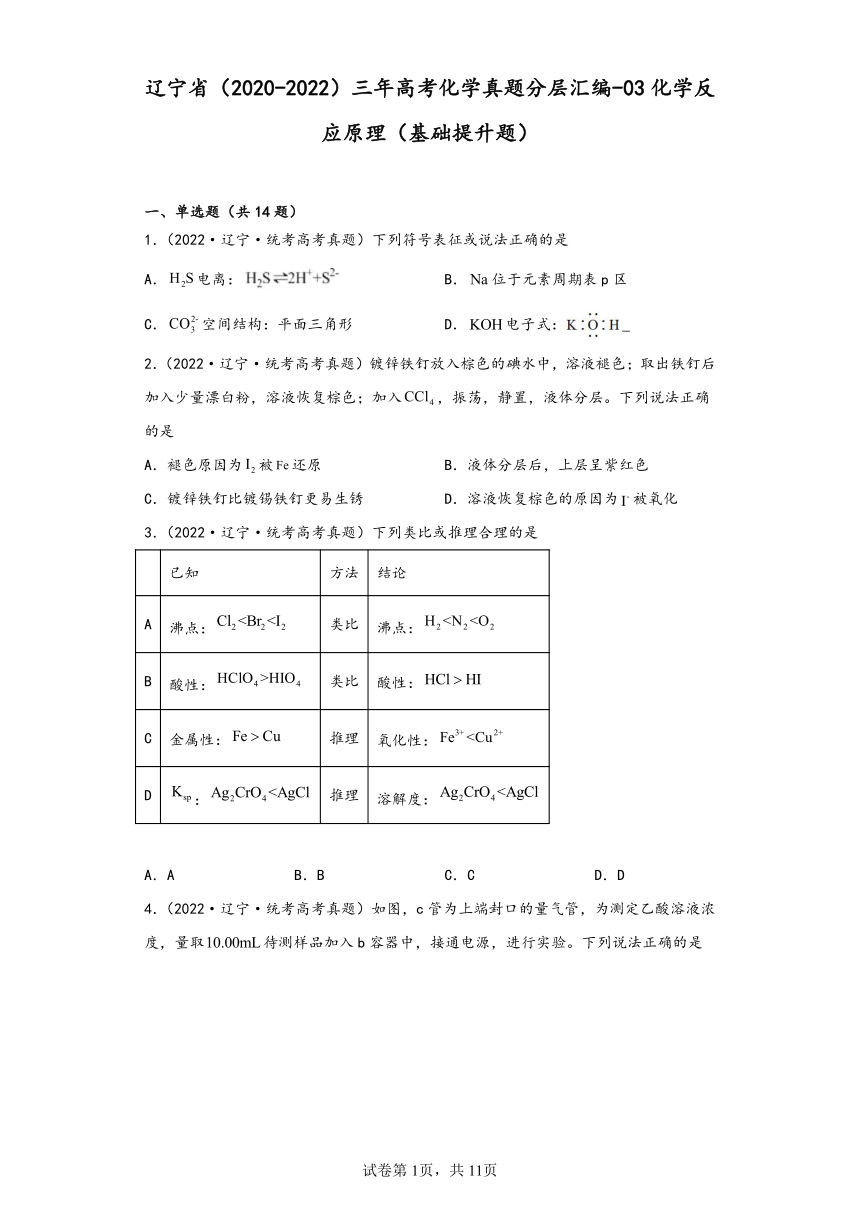

4.(2022·辽宁·统考高考真题)如图,c管为上端封口的量气管,为测定乙酸溶液浓度,量取待测样品加入b容器中,接通电源,进行实验。下列说法正确的是

A.左侧电极反应:

B.实验结束时,b中溶液红色恰好褪去

C.若c中收集气体,则样品中乙酸浓度为

D.把盐桥换为U形铜导线,不影响测定结果

5.(2022·辽宁·统考高考真题)某温度下,在恒容密闭容器中发生反应,有关数据如下:

时间段/ 产物Z的平均生成速率/

0~2 0.20

0~4 0.15

0~6 0.10

下列说法错误的是A.时,Z的浓度大于

B.时,加入,此时

C.时,Y的体积分数约为33.3%

D.时,X的物质的量为

6.(2022·辽宁·统考高考真题)下列实验能达到目的的是

实验目的 实验方法或操作

A 测定中和反应的反应热 酸碱中和滴定的同时,用温度传感器采集锥形瓶内溶液的温度

B 探究浓度对化学反应速率的影响 量取同体积不同浓度的溶液,分别加入等体积等浓度的溶液,对比现象

C 判断反应后是否沉淀完全 将溶液与溶液混合,反应后静置,向上层清液中再加1滴溶液

D 检验淀粉是否发生了水解 向淀粉水解液中加入碘水

A.A B.B C.C D.D

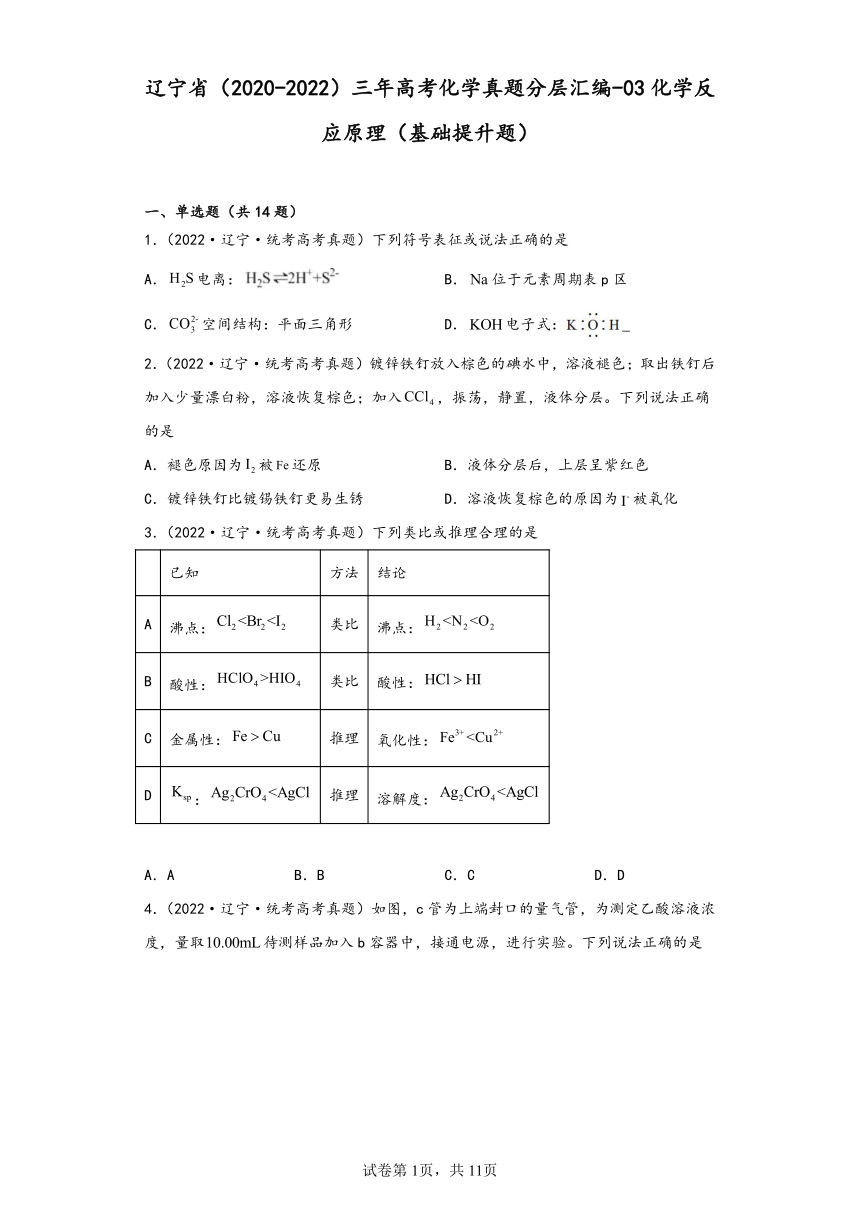

7.(2022·辽宁·统考高考真题)某储能电池原理如图。下列说法正确的是

A.放电时负极反应:

B.放电时透过多孔活性炭电极向中迁移

C.放电时每转移电子,理论上吸收

D.充电过程中,溶液浓度增大

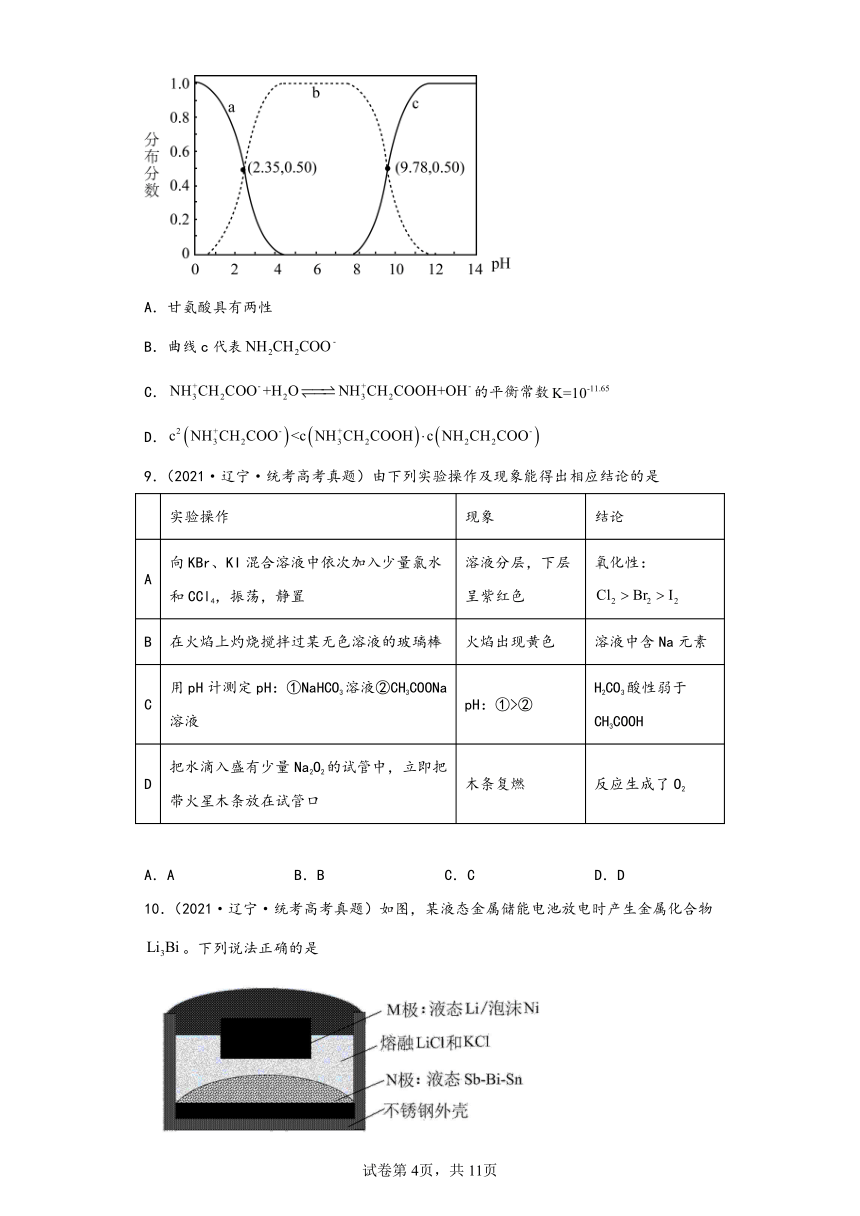

8.(2022·辽宁·统考高考真题)甘氨酸是人体必需氨基酸之一、在时,、和的分布分数【如】与溶液关系如图。下列说法错误的是

A.甘氨酸具有两性

B.曲线c代表

C.的平衡常数

D.

9.(2021·辽宁·统考高考真题)由下列实验操作及现象能得出相应结论的是

实验操作 现象 结论

A 向KBr、KI混合溶液中依次加入少量氯水和CCl4,振荡,静置 溶液分层,下层呈紫红色 氧化性:

B 在火焰上灼烧搅拌过某无色溶液的玻璃棒 火焰出现黄色 溶液中含Na元素

C 用pH计测定pH:①NaHCO3溶液②CH3COONa溶液 pH:①>② H2CO3酸性弱于CH3COOH

D 把水滴入盛有少量Na2O2的试管中,立即把带火星木条放在试管口 木条复燃 反应生成了O2

A.A B.B C.C D.D

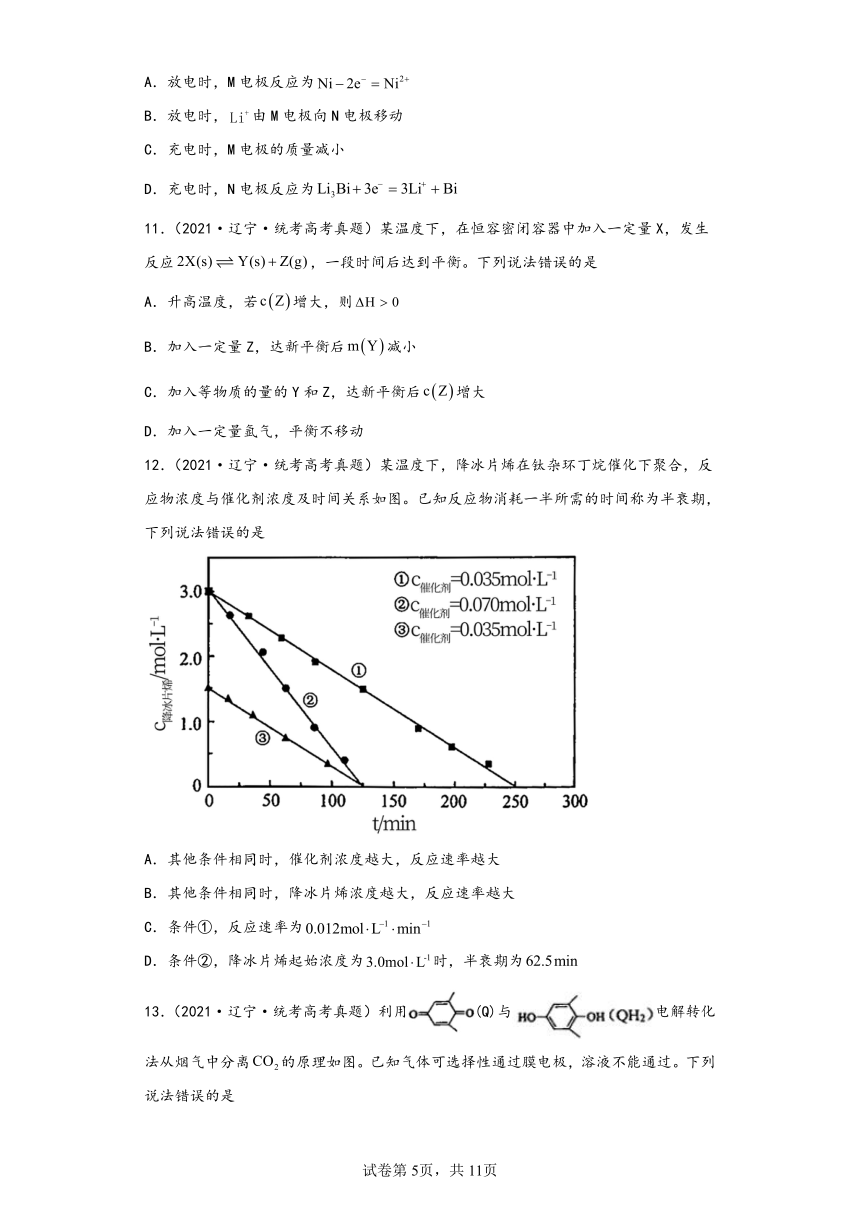

10.(2021·辽宁·统考高考真题)如图,某液态金属储能电池放电时产生金属化合物。下列说法正确的是

A.放电时,M电极反应为

B.放电时,由M电极向N电极移动

C.充电时,M电极的质量减小

D.充电时,N电极反应为

11.(2021·辽宁·统考高考真题)某温度下,在恒容密闭容器中加入一定量X,发生反应,一段时间后达到平衡。下列说法错误的是

A.升高温度,若增大,则

B.加入一定量Z,达新平衡后减小

C.加入等物质的量的Y和Z,达新平衡后增大

D.加入一定量氩气,平衡不移动

12.(2021·辽宁·统考高考真题)某温度下,降冰片烯在钛杂环丁烷催化下聚合,反应物浓度与催化剂浓度及时间关系如图。已知反应物消耗一半所需的时间称为半衰期,下列说法错误的是

A.其他条件相同时,催化剂浓度越大,反应速率越大

B.其他条件相同时,降冰片烯浓度越大,反应速率越大

C.条件①,反应速率为

D.条件②,降冰片烯起始浓度为时,半衰期为

13.(2021·辽宁·统考高考真题)利用(Q)与电解转化法从烟气中分离的原理如图。已知气体可选择性通过膜电极,溶液不能通过。下列说法错误的是

A.a为电源负极 B.溶液中Q的物质的量保持不变

C.在M极被还原 D.分离出的从出口2排出

14.(2021·辽宁·统考高考真题)用盐酸滴定溶液,溶液中、、的分布分数随pH变化曲线及滴定曲线如图。下列说法正确的是【如分布分数:】

A.的为 B.c点:

C.第一次突变,可选酚酞作指示剂 D.

二、工业流程题(共2题)

15.(2022·辽宁·统考高考真题)某工厂采用辉铋矿(主要成分为,含有、杂质)与软锰矿(主要成分为)联合焙烧法制各和,工艺流程如下:

已知:①焙烧时过量的分解为,转变为;

②金属活动性:;

③相关金属离子形成氢氧化物的范围如下:

开始沉淀 完全沉淀

6.5 8.3

1.6 2.8

8.1 10.1

回答下列问题:

(1)为提高焙烧效率,可采取的措施为_______。

a.进一步粉碎矿石 b.鼓入适当过量的空气 c.降低焙烧温度

(2)在空气中单独焙烧生成,反应的化学方程式为_______。

(3)“酸浸”中过量浓盐酸的作用为:①充分浸出和;②_______。

(4)滤渣的主要成分为_______(填化学式)。

(5)生成气体A的离子方程式为_______。

(6)加入金属Bi的目的是_______。

(7)将100kg辉铋矿进行联合焙烧,转化时消耗1.1kg金属Bi,假设其余各步损失不计,干燥后称量产品质量为32kg,滴定测得产品中Bi的质量分数为78.5%。辉铋矿中Bi元素的质量分数为_______。

16.(2021·辽宁·统考高考真题)从钒铬锰矿渣(主要成分为、、)中提铬的一种工艺流程如下:

已知:pH较大时,二价锰[](在空气中易被氧化.回答下列问题:

(1)Cr元素位于元素周期表第_______周期_______族。

(2)用溶液制备胶体的化学方程式为_______。

(3)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数[]与pH关系如图1。已知钒铬锰矿渣硫酸浸液中,“沉钒”过程控制,则与胶体共沉降的五价钒粒子的存在形态为_______(填化学式)。

(4)某温度下,、的沉淀率与pH关系如图2。“沉铬”过程最佳pH为_______;在该条件下滤液B中_______【近似为,的近似为】。

(5)“转化”过程中生成的离子方程式为_______。

(6)“提纯”过程中的作用为_______。

三、原理综合题(共2题)

17.(2022·辽宁·统考高考真题)工业合成氨是人类科学技术的一项重大突破,目前已有三位科学家因其获得诺贝尔奖,其反应为:。回答下列问题:

(1)合成氨反应在常温下_______(填“能”或“不能”)自发。

(2)_______温(填“高”或“低”,下同)有利于提高反应速率,_______温有利于提高平衡转化率,综合考虑催化剂(铁触媒)活性等因素,工业常采用。

针对反应速率与平衡产率的矛盾,我国科学家提出了两种解决方案。

(3)方案一:双温-双控-双催化剂。使用双催化剂,通过光辐射产生温差(如体系温度为时,的温度为,而的温度为)。

下列说法正确的是_______。

a.氨气在“冷Ti”表面生成,有利于提高氨的平衡产率

b.在“热Fe”表面断裂,有利于提高合成氨反应速率

c.“热Fe”高于体系温度,有利于提高氨的平衡产率

d.“冷Ti”低于体系温度,有利于提高合成氨反应速率

(4)方案二:复合催化剂。

下列说法正确的是_______。

a.时,复合催化剂比单一催化剂效率更高

b.同温同压下,复合催化剂有利于提高氨的平衡产率

c.温度越高,复合催化剂活性一定越高

(5)某合成氨速率方程为:,根据表中数据,_______;

实验

1 m n p q

2 2m n p 2q

3 m n 0.1p 10q

4 m 2n p 2.828q

在合成氨过程中,需要不断分离出氨的原因为_______。

a.有利于平衡正向移动 b.防止催化剂中毒 c.提高正反应速率

(6)某种新型储氢材料的晶胞如图,八面体中心为M金属离子,顶点均为配体;四面体中心为硼原子,顶点均为氢原子。若其摩尔质量为,则M元素为_______(填元素符号);在该化合物中,M离子的价电子排布式为_______。

18.(2021·辽宁·统考高考真题)苯催化加氢制备环己烷是化工生产中的重要工艺,一定条件下,发生如下反应:

Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g) H1<0

Ⅱ.副反应:(g) (g) H2>0

回答下列问题:

(1)已知:Ⅲ.

Ⅳ.2 (g)+15O2(g) 12CO2(g)+6H2O(l) H4

Ⅴ.(g)+9O2(g)=6CO2(g)+6H2O(l) H5

则_______(用、和表示)。

(2)有利于提高平衡体系中环己烷体积分数的措施有_______。

A.适当升温 B.适当降温 C.适当加压 D.适当减压

(3)反应Ⅰ在管式反应器中进行,实际投料往往在的基础上适当增大用量,其目的是_______。

(4)氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心时,才能发生反应,机理如图。当中混有微量或等杂质时,会导致反应Ⅰ的产率降低,推测其可能原因为_______。

(5)催化剂载体中的酸性中心能催化苯及环己烷的裂解。已知酸性中心可结合孤电子对,下图中可作为酸性中心的原子的标号是_______(填“①”“②”或“③”)。

(6)恒压反应器中,按照投料,发生Ⅰ、Ⅱ反应,总压为,平衡时苯的转化率为α,环己烷的分压为p,则反应1的_______(列出计算式即可,用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)。

试卷第10页,共12页

试卷第9页,共12页

参考答案:

1.C

【详解】A.是二元弱酸,电离分步进行,其一级电离方程式为,A错误;

B.基态原子的价电子排布式是,最后一个电子填充在s能级,位于元素周期表s区,B错误;

C.中心碳原子的价层电子对数为,故其空间结构为平面三角形,C正确;

D.是离子化合物,电子式为,D错误;

故答案选C。

2.D

【详解】A.比活泼,更容易失去电子,还原性更强,先与发生氧化还原反应,故溶液褪色原因为被还原,A项错误;

B.液体分层后,在层,的密度比水大,则下层呈紫红色,B项错误;

C.若镀层金属活泼性大于,则不易生锈,反之,若活泼性大于镀层金属,则更易生锈,由于活泼性:,则镀锡铁钉更易生锈,C项错误;

D.漂白粉的有效成分为,其具有强氧化性,可将氧化,D项正确;

答案选D。

3.A

【详解】A.、、的相对分子质量逐渐增大,沸点逐渐升高,可推知分子晶体的相对分子质量越大,分子间作用力越大,沸点越高,由于相对分子质量:,所以沸点:,故A正确;

B.非金属元素最高价含氧酸的酸性与非金属性有关,元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,所以酸性:,酸性:,故B错误;

C.由金属性:,可推出氧化性;由离子方程式可得,氧化性:,故C错误;

D.和的阴、阳离子个数比不相同,不能通过大小来比较二者在水中的溶解度,故D错误;

选A。

4.A

【分析】本装置为电解池,左侧阳极析出氧气,右侧阴极析出氢气,据此分析解题。

【详解】A.左侧阳极析出氧气,左侧电极反应:,A正确;

B.右侧电极反应2CH3COOH+2e-=H2+2CH3COO-,反应结束时溶液中存在CH3COO-,水解后溶液显碱性,故溶液为红色,B错误;

C.若c中收集气体,若在标况下,c中收集气体的物质的量为0.5×10-3mol,转移电子量为0.5×10-3mol×4=2×10-3mol,故产生氢气:1×10-3mol,则样品中乙酸浓度为:2×10-3mol ÷10÷10-3=,并且题中未给定气体状态不能准确计算,C错误;

D.盐桥换为U形铜导线则不能起到传递离子使溶液呈电中性的效果,影响反应进行,D错误;

答案选A。

5.B

【详解】A.反应开始一段时间,随着时间的延长,反应物浓度逐渐减小,产物Z的平均生成速率逐渐减小,则内Z的平均生成速率大于内的,故时,Z的浓度大于,A正确;

B.时生成的Z的物质的量为,时生成的Z的物质的量为,故反应在时已达到平衡,设达到平衡时生了,列三段式:

根据,得,则Y的平衡浓度为,Z的平衡浓度为,平衡常数,时Y的浓度为,Z的浓度为,加入后Z的浓度变为,,反应正向进行,故,B错误;

C.反应生成的Y与Z的物质的量之比恒等于1∶2,反应体系中只有Y和Z为气体,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,,故Y的体积分数始终约为33.3%,C正确;

D.由B项分析可知时反应处于平衡状态,此时生成Z为,则X的转化量为,初始X的物质的量为,剩余X的物质的量为,D正确;

故答案选B。

6.C

【详解】A.酸碱中和滴定操作中没有很好的保温措施,热量损失较多,不能用于测定中和反应的反应热,A错误;

B.和反应无明显现象,无法根据现象进行浓度对化学反应速率的影响的探究,B错误;

C.将溶液与溶液混合,反应后静置,向上层清液中滴加1滴溶液,若有浑浊产生,则说明没有沉淀完全,反之,则沉淀完全,C正确;

D.检验淀粉是否发生了水解,应检验是否有淀粉的水解产物(葡萄糖)存在,可选用银氨溶液或新制氢氧化铜,碘水是用来检验淀粉的试剂,可用于检验淀粉是否完全水解,D错误。

故答案选C。

【点睛】本题易忽略实验探究过程中,反应应具有明显的实验现象,如有气体或沉淀生成,或有明显的颜色变化,一般条件下会加入显色剂辅助观察实验现象,如酸碱中和滴定时加入酚酞溶液或甲基橙,从而易于观察滴定终点。

7.A

【分析】放电时负极反应:,正极反应:Cl2+2e-=2Cl-,消耗氯气,放电时,阴离子移向负极,充电时阳极:2Cl--2e-=Cl2,由此解析。

【详解】A. 放电时负极失电子,发生氧化反应,电极反应:,故A正确;

B. 放电时,阴离子移向负极,放电时透过多孔活性炭电极向NaCl中迁移,故B错误;

C. 放电时每转移电子,正极:Cl2+2e-=2Cl-,理论上释放,故C错误;

D. 充电过程中,阳极:2Cl--2e-=Cl2,消耗氯离子,溶液浓度减小,故D错误;

故选A。

8.D

【详解】A.中存在和-COOH,所以溶液既有酸性又有碱性,故A正确;

B.氨基具有碱性,在酸性较强时会结合氢离子,羧基具有酸性,在碱性较强时与氢氧根离子反应,故曲线a表示 的分布分数随溶液pH的变化,曲b表示

的分布分数随溶液pH的变化,曲线c表示的分布分数随溶液pH的变化,故B正确;

C.的平衡常数,时,根据a,b曲线交点坐标可知,时,,则,故C正确;

D.由C项分析可知,,根据b,c曲线交点坐标坐标分析可得电离平衡的电离常数为K1=,,则,即,故D错误;

故答案选D。

9.D

【详解】A.向KBr、KI混合溶液中依次加入少量氯水和CCl4,振荡,静置,溶液分层,下层呈紫红色,说明反应产生I2,发生反应:2KI+Cl2=2KCl+I2,证明氧化性:Cl2>I2,Br2>I2,但不能比较Br2与Cl2的氧化性强弱,A错误;

B.玻璃中含有Na元素,因此灼烧时使火焰呈黄色,不能证明溶液中含Na元素,B错误;

C.应该采用对照方法进行实验,但两种溶液的浓度未知,盐的种类也不同,因此不能通过测定溶液的pH来判断H2CO3、CH3COOH的酸性强弱,C错误;

D.氧气有助燃性,把水滴入盛有少量Na2O2的试管中,立即把带火星木条放在试管口,木条复燃,可以证明Na2O2与水反应产生了O2,D正确;

故合理选项是D。

10.B

【分析】由题干信息可知,放电时,M极由于Li比Ni更活泼,也比N极上的Sb、Bi、Sn更活泼,故M极作负极,电极反应为:Li-e-=Li+,N极为正极,电极反应为:3Li++3e-+Bi=Li3Bi,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,放电时,M电极反应为Li-e-=Li+,A错误;

B.由分析可知,放电时,M极为负极,N极为正极,故由M电极向N电极移动,B正确;

C.由二次电池的原理可知,充电时和放电时同一电极上发生的反应互为逆过程,M电极的电极反应为:Li++e-= Li,故电极质量增大,C错误;

D.由二次电池的原理可知,充电时和放电时同一电极上发生的反应互为逆过程,充电时,N电极反应为,D错误;

故答案为:B。

11.C

【详解】A.根据勒夏特列原理可知,升高温度,化学平衡向着吸热反应方向移动,而增大,说明平衡正向移动,故则,A正确;

B.加入一定量Z,Z的浓度增大,平衡逆向移动,故达新平衡后减小,B正确;

C.加入等物质的量的Y和Z,Z的浓度增大,平衡逆向移动,由于X、Y均为固体,故K=c(Z),达新平衡后不变,C错误;

D.加入一定量氩气,加入瞬间,X、Z的浓度保持不变,故正、逆反应速率不变,故平衡不移动,D正确;

故答案为:C。

12.B

【详解】A.由题干图中曲线①②可知,其他条件相同时,催化剂浓度越大,反应所需要的时间更短,故反应速率越大,A正确;

B.由题干图中曲线①③可知,其他条件相同时,降冰片烯浓度①是③的两倍,所用时间①也是③的两倍,反应速率相等,故说明反应速率与降冰片烯浓度无关,B错误;

C.由题干图中数据可知,条件①,反应速率为=,C正确;

D.反应物消耗一半所需的时间称为半衰期,由题干图中数据可知,条件②,降冰片烯起始浓度为时,半衰期为125min÷2=,D正确;

故答案为:B。

13.C

【分析】由题干信息可知,M极发生的是由Q转化为的过程,该过程是一个还原反应,故M极为阴极,电极反应为:+2H2O+2e-=+2OH-,故与M极相连的a电极为负极,N极为阳极,电极反应为:-2e-=+2H+,b极为电源正极,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,a为电源负极,A正确;

B.由分析可知,根据电子守恒可知,溶液中Q的物质的量保持不变,B正确;

C.由分析可知,整个过程CO2未被还原,在M极发生反应为CO2+OH-=,C错误;

D.由题干信息可知,M极上CO2发生反应为:CO2+OH-=被吸收,向阳极移动,N极上发生的反应为:+H+=H2O+CO2↑,故分离出的从出口2排出,D正确;

故答案为:C。

14.C

【分析】用盐酸滴定溶液,pH较大时的分布分数最大,随着pH的减小,的分布分数逐渐减小,的分布分数逐渐增大,恰好生成之后,的分布分数逐渐减小,的分布分数逐渐增大,表示、、的分布分数的曲线如图所示,,据此分析选择。

【详解】A.的,根据上图交点1计算可知=10-6.38,A错误;

B.根据图象可知c点中,B错误;

C.根据图象可知第一次滴定突跃溶液呈碱性,所以可以选择酚酞做指示剂,C正确;

D.根据图象e点可知,当加入盐酸40mL时,全部生成,根据计算可知,D错误;

答案为:C。

15.(1)ab

(2)

(3)抑制金属离子水解

(4)SiO2

(5)

(6)将Fe3+转化为Fe2+

(7)24.02%

【分析】已知①焙烧时过量的分解为,转变为,在空气中单独焙烧生成和二氧化硫,经过酸浸,滤渣为二氧化硅,与浓盐酸生成A氯气,滤液中含有Bi3+、Fe3+,加入Bi将Fe3+转化为Fe2+,调节pH得到,据此分析解题。

【详解】(1)为提高焙烧效率,可采取的措施为:进一步粉碎矿石增大与氧气的接触面积;鼓入适当过量的空气 使燃烧更加充分,故选ab;

(2)在空气中单独焙烧生成和二氧化硫,反应的化学方程式为;

(3)“酸浸”中由于铁离子、Bi3+易水解,因此溶浸时加入过量浓盐酸的目的是防止FeCl3及BiCl3水解生成不溶性沉淀,提高原料的浸出率;过量浓盐酸的作用为:①充分浸出和;②抑制金属离子水解;

(4)由于SiO2不溶于酸和水中,故滤渣的主要成分为SiO2;

(5)A为氯气,生成气体A的离子方程式为;

(6)金属活动性:,Fe3+在pH为1.6时则产生沉淀,为了铁元素不以沉淀形式出现故加入金属Bi将Fe3+转化为Fe2+,形成氯化亚铁溶液;

(7)辉铋矿中Bi元素的质量分数为。

16.(1) 4 VIB

(2)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

(3)

(4) 6.0 1×10-6

(5)Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O

(6)防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯

【分析】分析本工艺流程图可知,“沉钒”步骤中使用氢氧化铁胶体吸附含有钒的杂质,滤液中主要含有Mn2+和Cr3+,加热NaOH“沉铬”后,Cr3+转化为固体A为Cr(OH)3沉淀,滤液B中主要含有MnSO4,加入Na2S2O3主要时防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,Cr(OH)3煅烧后生成Cr2O3,“转化”步骤中的反应离子方程式为:Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O,据此分析解题。

【详解】(1)Cr是24号元素,价层电子对排布式为:3d54s1,根据最高能层数等于周期序数,价电子数等于族序数,故Cr元素位于元素周期表第4周期VIB族,故答案为:4;VIB;

(2)用溶液制备胶体的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故答案为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

(3)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数[]与pH关系如图1。已知钒铬锰矿渣硫酸浸液中,=-2,从图中可知, “沉钒”过程控制,=-2时,与胶体共沉降的五价钒粒子的存在形态为,故答案为:;

(4)某温度下,、的沉淀率与pH关系如图2,由图中信息可知“沉铬”过程最佳pH为6.0;则此时溶液中OH-的浓度为:c(OH-)=10-8mol/L,在该条件下滤液B中==1×10-6,故答案为:6.0;1×10-6;

(5)由分析可知,“转化”过程中生成的离子方程式为Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O,故答案为:Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O;

(6)由分析可知,“提纯”过程中的作用为防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯,故答案为:防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯。

17.(1)能

(2) 高 低

(3)ab

(4)a

(5) -1 a

(6) Fe 3d6

【详解】(1),则 G= H-T S=(-92.4+0.2×273) kJ mol-1=-37.8 kJ mol-1<0,所以合成氨反应在常温下能自发进行。答案为:能;

(2)温度越高,反应速率越快,所以高温有利于提高反应速率;因为正反应为放热反应,所以低温有利于提高平衡转化率。答案为:高;低;

(3)a.因为正反应为放热反应,所以低温有利于平衡正向移动,氨气在“冷Ti”表面生成,有利于提高氨的平衡产率,a正确;

b.温度升高,反应速率加快,所以在“热Fe”表面断裂,有利于提高合成氨反应速率,b正确;

c.合成氨反应的正反应为放热反应,“热Fe”高于体系温度,不利于提高氨的平衡产率,c不正确;

d.温度升高,可提高合成氨反应的速率,所以“冷Ti”低于体系温度,不利于提高合成氨反应速率,d不正确;

故选ab。答案为:ab;

(4)a.从图中可以看出,时,复合催化剂比单一催化剂的反应速率快,催化效率更高,a正确;

b.催化剂只能改变反应速率,不能改变平衡产率,所以同温同压下,复合催化剂不能提高氨的平衡产率,b不正确;

c.虽然图中显示温度高反应速率快,但温度高到一定程度后,复合催化剂活性就可能不变或变低,c不正确;

故选a。答案为:a;

(5)选择实验1和3进行分析,此时,则γ=-1;

a.在合成氨过程中,需要不断分离出氨,有利于平衡正向移动,a正确;

b.氨是在该催化剂的催化作用下生成,不会使催化剂中毒,b不正确;

c.分离出氨,并没有增大反应物的浓度,所以不会提高正反应速率,c不正确;

故选a。答案为:-1;a;

(6)从图中信息可以进行以下计算:含黑球的数目为=4,含白球的数目为8,则黑球与白球的个数比为1:2。黑球的化学式为,白球的化学式为。从而得出M+17×6+15×2=188,M=56,则M元素为Fe;在该化合物中,Fe2+的价电子排布式为3d6。答案为:Fe;3d6。

【点睛】计算晶胞中所含微粒数目时,可采用均摊法。

18.(1)

(2)BC

(3)提高苯的利用率

(4)金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性

(5)②

(6)

【分析】(1)

根据盖斯定律结合已知反应:Ⅲ. Ⅳ.2 (g)+15O2(g) 12CO2(g)+6H2O(l) H4 Ⅴ. (g)+9O2(g)=6CO2(g)+6H2O(l) H5

Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g)可由,则,故答案为:;

(2)

根据Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g)是一个气体体积减小的方向的放热反应,故有利于提高平衡体系中环己烷体积分数即使平衡向正方向移动,根据勒夏特列原理,可采用适当降低温度和实当加压有利平衡正向移动,而升温和减压都将使平衡逆向移动,故答案为:BC;

(3)

反应Ⅰ在管式反应器中进行,实际投料往往在的基础上适当增大用量,增大H2的浓度将使平衡正向移动,从而提高苯的转化率即利用率,故适当增大H2用量的目的是提高苯的利用率,故答案为:提高苯的利用率;

(4)

氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心时,才能发生反应,机理如图。当中混有微量或等杂质时,会导致反应Ⅰ的产率降低,推测其可能原因为金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性,故答案为:金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性;

(5)

催化剂载体中的酸性中心能催化苯及环己烷的裂解。已知酸性中心可结合弧电子对,由图可知,①中原子无孤对电子也没有空轨道,②中原子无孤对电子但有空轨道可接收孤电子对,③中有孤对电子,无空轨道,故下图中可作为酸性中心的原子的标号是②,故答案为:②;

(6)

恒压反应器中,按照投料,设投入的苯的物质的量为1mol,发生Ⅰ、Ⅱ反应总压为,平衡时苯的转化率为α,环己烷的分压为p,则:, 有反应后平衡体系中总的物质的量为:1-α+4-3α+α-x+x=5-3α,故平衡时,苯的分压为:,H2的分压为:,则反应1的= ,故答案为:。

答案第12页,共12页

答案第11页,共13页

一、单选题(共14题)

1.(2022·辽宁·统考高考真题)下列符号表征或说法正确的是

A.电离: B.位于元素周期表p区

C.空间结构:平面三角形 D.电子式:

2.(2022·辽宁·统考高考真题)镀锌铁钉放入棕色的碘水中,溶液褪色;取出铁钉后加入少量漂白粉,溶液恢复棕色;加入,振荡,静置,液体分层。下列说法正确的是

A.褪色原因为被还原 B.液体分层后,上层呈紫红色

C.镀锌铁钉比镀锡铁钉更易生锈 D.溶液恢复棕色的原因为被氧化

3.(2022·辽宁·统考高考真题)下列类比或推理合理的是

已知 方法 结论

A 沸点: 类比 沸点:

B 酸性: 类比 酸性:

C 金属性: 推理 氧化性:

D : 推理 溶解度:

A.A B.B C.C D.D

4.(2022·辽宁·统考高考真题)如图,c管为上端封口的量气管,为测定乙酸溶液浓度,量取待测样品加入b容器中,接通电源,进行实验。下列说法正确的是

A.左侧电极反应:

B.实验结束时,b中溶液红色恰好褪去

C.若c中收集气体,则样品中乙酸浓度为

D.把盐桥换为U形铜导线,不影响测定结果

5.(2022·辽宁·统考高考真题)某温度下,在恒容密闭容器中发生反应,有关数据如下:

时间段/ 产物Z的平均生成速率/

0~2 0.20

0~4 0.15

0~6 0.10

下列说法错误的是A.时,Z的浓度大于

B.时,加入,此时

C.时,Y的体积分数约为33.3%

D.时,X的物质的量为

6.(2022·辽宁·统考高考真题)下列实验能达到目的的是

实验目的 实验方法或操作

A 测定中和反应的反应热 酸碱中和滴定的同时,用温度传感器采集锥形瓶内溶液的温度

B 探究浓度对化学反应速率的影响 量取同体积不同浓度的溶液,分别加入等体积等浓度的溶液,对比现象

C 判断反应后是否沉淀完全 将溶液与溶液混合,反应后静置,向上层清液中再加1滴溶液

D 检验淀粉是否发生了水解 向淀粉水解液中加入碘水

A.A B.B C.C D.D

7.(2022·辽宁·统考高考真题)某储能电池原理如图。下列说法正确的是

A.放电时负极反应:

B.放电时透过多孔活性炭电极向中迁移

C.放电时每转移电子,理论上吸收

D.充电过程中,溶液浓度增大

8.(2022·辽宁·统考高考真题)甘氨酸是人体必需氨基酸之一、在时,、和的分布分数【如】与溶液关系如图。下列说法错误的是

A.甘氨酸具有两性

B.曲线c代表

C.的平衡常数

D.

9.(2021·辽宁·统考高考真题)由下列实验操作及现象能得出相应结论的是

实验操作 现象 结论

A 向KBr、KI混合溶液中依次加入少量氯水和CCl4,振荡,静置 溶液分层,下层呈紫红色 氧化性:

B 在火焰上灼烧搅拌过某无色溶液的玻璃棒 火焰出现黄色 溶液中含Na元素

C 用pH计测定pH:①NaHCO3溶液②CH3COONa溶液 pH:①>② H2CO3酸性弱于CH3COOH

D 把水滴入盛有少量Na2O2的试管中,立即把带火星木条放在试管口 木条复燃 反应生成了O2

A.A B.B C.C D.D

10.(2021·辽宁·统考高考真题)如图,某液态金属储能电池放电时产生金属化合物。下列说法正确的是

A.放电时,M电极反应为

B.放电时,由M电极向N电极移动

C.充电时,M电极的质量减小

D.充电时,N电极反应为

11.(2021·辽宁·统考高考真题)某温度下,在恒容密闭容器中加入一定量X,发生反应,一段时间后达到平衡。下列说法错误的是

A.升高温度,若增大,则

B.加入一定量Z,达新平衡后减小

C.加入等物质的量的Y和Z,达新平衡后增大

D.加入一定量氩气,平衡不移动

12.(2021·辽宁·统考高考真题)某温度下,降冰片烯在钛杂环丁烷催化下聚合,反应物浓度与催化剂浓度及时间关系如图。已知反应物消耗一半所需的时间称为半衰期,下列说法错误的是

A.其他条件相同时,催化剂浓度越大,反应速率越大

B.其他条件相同时,降冰片烯浓度越大,反应速率越大

C.条件①,反应速率为

D.条件②,降冰片烯起始浓度为时,半衰期为

13.(2021·辽宁·统考高考真题)利用(Q)与电解转化法从烟气中分离的原理如图。已知气体可选择性通过膜电极,溶液不能通过。下列说法错误的是

A.a为电源负极 B.溶液中Q的物质的量保持不变

C.在M极被还原 D.分离出的从出口2排出

14.(2021·辽宁·统考高考真题)用盐酸滴定溶液,溶液中、、的分布分数随pH变化曲线及滴定曲线如图。下列说法正确的是【如分布分数:】

A.的为 B.c点:

C.第一次突变,可选酚酞作指示剂 D.

二、工业流程题(共2题)

15.(2022·辽宁·统考高考真题)某工厂采用辉铋矿(主要成分为,含有、杂质)与软锰矿(主要成分为)联合焙烧法制各和,工艺流程如下:

已知:①焙烧时过量的分解为,转变为;

②金属活动性:;

③相关金属离子形成氢氧化物的范围如下:

开始沉淀 完全沉淀

6.5 8.3

1.6 2.8

8.1 10.1

回答下列问题:

(1)为提高焙烧效率,可采取的措施为_______。

a.进一步粉碎矿石 b.鼓入适当过量的空气 c.降低焙烧温度

(2)在空气中单独焙烧生成,反应的化学方程式为_______。

(3)“酸浸”中过量浓盐酸的作用为:①充分浸出和;②_______。

(4)滤渣的主要成分为_______(填化学式)。

(5)生成气体A的离子方程式为_______。

(6)加入金属Bi的目的是_______。

(7)将100kg辉铋矿进行联合焙烧,转化时消耗1.1kg金属Bi,假设其余各步损失不计,干燥后称量产品质量为32kg,滴定测得产品中Bi的质量分数为78.5%。辉铋矿中Bi元素的质量分数为_______。

16.(2021·辽宁·统考高考真题)从钒铬锰矿渣(主要成分为、、)中提铬的一种工艺流程如下:

已知:pH较大时,二价锰[](在空气中易被氧化.回答下列问题:

(1)Cr元素位于元素周期表第_______周期_______族。

(2)用溶液制备胶体的化学方程式为_______。

(3)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数[]与pH关系如图1。已知钒铬锰矿渣硫酸浸液中,“沉钒”过程控制,则与胶体共沉降的五价钒粒子的存在形态为_______(填化学式)。

(4)某温度下,、的沉淀率与pH关系如图2。“沉铬”过程最佳pH为_______;在该条件下滤液B中_______【近似为,的近似为】。

(5)“转化”过程中生成的离子方程式为_______。

(6)“提纯”过程中的作用为_______。

三、原理综合题(共2题)

17.(2022·辽宁·统考高考真题)工业合成氨是人类科学技术的一项重大突破,目前已有三位科学家因其获得诺贝尔奖,其反应为:。回答下列问题:

(1)合成氨反应在常温下_______(填“能”或“不能”)自发。

(2)_______温(填“高”或“低”,下同)有利于提高反应速率,_______温有利于提高平衡转化率,综合考虑催化剂(铁触媒)活性等因素,工业常采用。

针对反应速率与平衡产率的矛盾,我国科学家提出了两种解决方案。

(3)方案一:双温-双控-双催化剂。使用双催化剂,通过光辐射产生温差(如体系温度为时,的温度为,而的温度为)。

下列说法正确的是_______。

a.氨气在“冷Ti”表面生成,有利于提高氨的平衡产率

b.在“热Fe”表面断裂,有利于提高合成氨反应速率

c.“热Fe”高于体系温度,有利于提高氨的平衡产率

d.“冷Ti”低于体系温度,有利于提高合成氨反应速率

(4)方案二:复合催化剂。

下列说法正确的是_______。

a.时,复合催化剂比单一催化剂效率更高

b.同温同压下,复合催化剂有利于提高氨的平衡产率

c.温度越高,复合催化剂活性一定越高

(5)某合成氨速率方程为:,根据表中数据,_______;

实验

1 m n p q

2 2m n p 2q

3 m n 0.1p 10q

4 m 2n p 2.828q

在合成氨过程中,需要不断分离出氨的原因为_______。

a.有利于平衡正向移动 b.防止催化剂中毒 c.提高正反应速率

(6)某种新型储氢材料的晶胞如图,八面体中心为M金属离子,顶点均为配体;四面体中心为硼原子,顶点均为氢原子。若其摩尔质量为,则M元素为_______(填元素符号);在该化合物中,M离子的价电子排布式为_______。

18.(2021·辽宁·统考高考真题)苯催化加氢制备环己烷是化工生产中的重要工艺,一定条件下,发生如下反应:

Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g) H1<0

Ⅱ.副反应:(g) (g) H2>0

回答下列问题:

(1)已知:Ⅲ.

Ⅳ.2 (g)+15O2(g) 12CO2(g)+6H2O(l) H4

Ⅴ.(g)+9O2(g)=6CO2(g)+6H2O(l) H5

则_______(用、和表示)。

(2)有利于提高平衡体系中环己烷体积分数的措施有_______。

A.适当升温 B.适当降温 C.适当加压 D.适当减压

(3)反应Ⅰ在管式反应器中进行,实际投料往往在的基础上适当增大用量,其目的是_______。

(4)氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心时,才能发生反应,机理如图。当中混有微量或等杂质时,会导致反应Ⅰ的产率降低,推测其可能原因为_______。

(5)催化剂载体中的酸性中心能催化苯及环己烷的裂解。已知酸性中心可结合孤电子对,下图中可作为酸性中心的原子的标号是_______(填“①”“②”或“③”)。

(6)恒压反应器中,按照投料,发生Ⅰ、Ⅱ反应,总压为,平衡时苯的转化率为α,环己烷的分压为p,则反应1的_______(列出计算式即可,用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)。

试卷第10页,共12页

试卷第9页,共12页

参考答案:

1.C

【详解】A.是二元弱酸,电离分步进行,其一级电离方程式为,A错误;

B.基态原子的价电子排布式是,最后一个电子填充在s能级,位于元素周期表s区,B错误;

C.中心碳原子的价层电子对数为,故其空间结构为平面三角形,C正确;

D.是离子化合物,电子式为,D错误;

故答案选C。

2.D

【详解】A.比活泼,更容易失去电子,还原性更强,先与发生氧化还原反应,故溶液褪色原因为被还原,A项错误;

B.液体分层后,在层,的密度比水大,则下层呈紫红色,B项错误;

C.若镀层金属活泼性大于,则不易生锈,反之,若活泼性大于镀层金属,则更易生锈,由于活泼性:,则镀锡铁钉更易生锈,C项错误;

D.漂白粉的有效成分为,其具有强氧化性,可将氧化,D项正确;

答案选D。

3.A

【详解】A.、、的相对分子质量逐渐增大,沸点逐渐升高,可推知分子晶体的相对分子质量越大,分子间作用力越大,沸点越高,由于相对分子质量:,所以沸点:,故A正确;

B.非金属元素最高价含氧酸的酸性与非金属性有关,元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,所以酸性:,酸性:,故B错误;

C.由金属性:,可推出氧化性;由离子方程式可得,氧化性:,故C错误;

D.和的阴、阳离子个数比不相同,不能通过大小来比较二者在水中的溶解度,故D错误;

选A。

4.A

【分析】本装置为电解池,左侧阳极析出氧气,右侧阴极析出氢气,据此分析解题。

【详解】A.左侧阳极析出氧气,左侧电极反应:,A正确;

B.右侧电极反应2CH3COOH+2e-=H2+2CH3COO-,反应结束时溶液中存在CH3COO-,水解后溶液显碱性,故溶液为红色,B错误;

C.若c中收集气体,若在标况下,c中收集气体的物质的量为0.5×10-3mol,转移电子量为0.5×10-3mol×4=2×10-3mol,故产生氢气:1×10-3mol,则样品中乙酸浓度为:2×10-3mol ÷10÷10-3=,并且题中未给定气体状态不能准确计算,C错误;

D.盐桥换为U形铜导线则不能起到传递离子使溶液呈电中性的效果,影响反应进行,D错误;

答案选A。

5.B

【详解】A.反应开始一段时间,随着时间的延长,反应物浓度逐渐减小,产物Z的平均生成速率逐渐减小,则内Z的平均生成速率大于内的,故时,Z的浓度大于,A正确;

B.时生成的Z的物质的量为,时生成的Z的物质的量为,故反应在时已达到平衡,设达到平衡时生了,列三段式:

根据,得,则Y的平衡浓度为,Z的平衡浓度为,平衡常数,时Y的浓度为,Z的浓度为,加入后Z的浓度变为,,反应正向进行,故,B错误;

C.反应生成的Y与Z的物质的量之比恒等于1∶2,反应体系中只有Y和Z为气体,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,,故Y的体积分数始终约为33.3%,C正确;

D.由B项分析可知时反应处于平衡状态,此时生成Z为,则X的转化量为,初始X的物质的量为,剩余X的物质的量为,D正确;

故答案选B。

6.C

【详解】A.酸碱中和滴定操作中没有很好的保温措施,热量损失较多,不能用于测定中和反应的反应热,A错误;

B.和反应无明显现象,无法根据现象进行浓度对化学反应速率的影响的探究,B错误;

C.将溶液与溶液混合,反应后静置,向上层清液中滴加1滴溶液,若有浑浊产生,则说明没有沉淀完全,反之,则沉淀完全,C正确;

D.检验淀粉是否发生了水解,应检验是否有淀粉的水解产物(葡萄糖)存在,可选用银氨溶液或新制氢氧化铜,碘水是用来检验淀粉的试剂,可用于检验淀粉是否完全水解,D错误。

故答案选C。

【点睛】本题易忽略实验探究过程中,反应应具有明显的实验现象,如有气体或沉淀生成,或有明显的颜色变化,一般条件下会加入显色剂辅助观察实验现象,如酸碱中和滴定时加入酚酞溶液或甲基橙,从而易于观察滴定终点。

7.A

【分析】放电时负极反应:,正极反应:Cl2+2e-=2Cl-,消耗氯气,放电时,阴离子移向负极,充电时阳极:2Cl--2e-=Cl2,由此解析。

【详解】A. 放电时负极失电子,发生氧化反应,电极反应:,故A正确;

B. 放电时,阴离子移向负极,放电时透过多孔活性炭电极向NaCl中迁移,故B错误;

C. 放电时每转移电子,正极:Cl2+2e-=2Cl-,理论上释放,故C错误;

D. 充电过程中,阳极:2Cl--2e-=Cl2,消耗氯离子,溶液浓度减小,故D错误;

故选A。

8.D

【详解】A.中存在和-COOH,所以溶液既有酸性又有碱性,故A正确;

B.氨基具有碱性,在酸性较强时会结合氢离子,羧基具有酸性,在碱性较强时与氢氧根离子反应,故曲线a表示 的分布分数随溶液pH的变化,曲b表示

的分布分数随溶液pH的变化,曲线c表示的分布分数随溶液pH的变化,故B正确;

C.的平衡常数,时,根据a,b曲线交点坐标可知,时,,则,故C正确;

D.由C项分析可知,,根据b,c曲线交点坐标坐标分析可得电离平衡的电离常数为K1=,,则,即,故D错误;

故答案选D。

9.D

【详解】A.向KBr、KI混合溶液中依次加入少量氯水和CCl4,振荡,静置,溶液分层,下层呈紫红色,说明反应产生I2,发生反应:2KI+Cl2=2KCl+I2,证明氧化性:Cl2>I2,Br2>I2,但不能比较Br2与Cl2的氧化性强弱,A错误;

B.玻璃中含有Na元素,因此灼烧时使火焰呈黄色,不能证明溶液中含Na元素,B错误;

C.应该采用对照方法进行实验,但两种溶液的浓度未知,盐的种类也不同,因此不能通过测定溶液的pH来判断H2CO3、CH3COOH的酸性强弱,C错误;

D.氧气有助燃性,把水滴入盛有少量Na2O2的试管中,立即把带火星木条放在试管口,木条复燃,可以证明Na2O2与水反应产生了O2,D正确;

故合理选项是D。

10.B

【分析】由题干信息可知,放电时,M极由于Li比Ni更活泼,也比N极上的Sb、Bi、Sn更活泼,故M极作负极,电极反应为:Li-e-=Li+,N极为正极,电极反应为:3Li++3e-+Bi=Li3Bi,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,放电时,M电极反应为Li-e-=Li+,A错误;

B.由分析可知,放电时,M极为负极,N极为正极,故由M电极向N电极移动,B正确;

C.由二次电池的原理可知,充电时和放电时同一电极上发生的反应互为逆过程,M电极的电极反应为:Li++e-= Li,故电极质量增大,C错误;

D.由二次电池的原理可知,充电时和放电时同一电极上发生的反应互为逆过程,充电时,N电极反应为,D错误;

故答案为:B。

11.C

【详解】A.根据勒夏特列原理可知,升高温度,化学平衡向着吸热反应方向移动,而增大,说明平衡正向移动,故则,A正确;

B.加入一定量Z,Z的浓度增大,平衡逆向移动,故达新平衡后减小,B正确;

C.加入等物质的量的Y和Z,Z的浓度增大,平衡逆向移动,由于X、Y均为固体,故K=c(Z),达新平衡后不变,C错误;

D.加入一定量氩气,加入瞬间,X、Z的浓度保持不变,故正、逆反应速率不变,故平衡不移动,D正确;

故答案为:C。

12.B

【详解】A.由题干图中曲线①②可知,其他条件相同时,催化剂浓度越大,反应所需要的时间更短,故反应速率越大,A正确;

B.由题干图中曲线①③可知,其他条件相同时,降冰片烯浓度①是③的两倍,所用时间①也是③的两倍,反应速率相等,故说明反应速率与降冰片烯浓度无关,B错误;

C.由题干图中数据可知,条件①,反应速率为=,C正确;

D.反应物消耗一半所需的时间称为半衰期,由题干图中数据可知,条件②,降冰片烯起始浓度为时,半衰期为125min÷2=,D正确;

故答案为:B。

13.C

【分析】由题干信息可知,M极发生的是由Q转化为的过程,该过程是一个还原反应,故M极为阴极,电极反应为:+2H2O+2e-=+2OH-,故与M极相连的a电极为负极,N极为阳极,电极反应为:-2e-=+2H+,b极为电源正极,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,a为电源负极,A正确;

B.由分析可知,根据电子守恒可知,溶液中Q的物质的量保持不变,B正确;

C.由分析可知,整个过程CO2未被还原,在M极发生反应为CO2+OH-=,C错误;

D.由题干信息可知,M极上CO2发生反应为:CO2+OH-=被吸收,向阳极移动,N极上发生的反应为:+H+=H2O+CO2↑,故分离出的从出口2排出,D正确;

故答案为:C。

14.C

【分析】用盐酸滴定溶液,pH较大时的分布分数最大,随着pH的减小,的分布分数逐渐减小,的分布分数逐渐增大,恰好生成之后,的分布分数逐渐减小,的分布分数逐渐增大,表示、、的分布分数的曲线如图所示,,据此分析选择。

【详解】A.的,根据上图交点1计算可知=10-6.38,A错误;

B.根据图象可知c点中,B错误;

C.根据图象可知第一次滴定突跃溶液呈碱性,所以可以选择酚酞做指示剂,C正确;

D.根据图象e点可知,当加入盐酸40mL时,全部生成,根据计算可知,D错误;

答案为:C。

15.(1)ab

(2)

(3)抑制金属离子水解

(4)SiO2

(5)

(6)将Fe3+转化为Fe2+

(7)24.02%

【分析】已知①焙烧时过量的分解为,转变为,在空气中单独焙烧生成和二氧化硫,经过酸浸,滤渣为二氧化硅,与浓盐酸生成A氯气,滤液中含有Bi3+、Fe3+,加入Bi将Fe3+转化为Fe2+,调节pH得到,据此分析解题。

【详解】(1)为提高焙烧效率,可采取的措施为:进一步粉碎矿石增大与氧气的接触面积;鼓入适当过量的空气 使燃烧更加充分,故选ab;

(2)在空气中单独焙烧生成和二氧化硫,反应的化学方程式为;

(3)“酸浸”中由于铁离子、Bi3+易水解,因此溶浸时加入过量浓盐酸的目的是防止FeCl3及BiCl3水解生成不溶性沉淀,提高原料的浸出率;过量浓盐酸的作用为:①充分浸出和;②抑制金属离子水解;

(4)由于SiO2不溶于酸和水中,故滤渣的主要成分为SiO2;

(5)A为氯气,生成气体A的离子方程式为;

(6)金属活动性:,Fe3+在pH为1.6时则产生沉淀,为了铁元素不以沉淀形式出现故加入金属Bi将Fe3+转化为Fe2+,形成氯化亚铁溶液;

(7)辉铋矿中Bi元素的质量分数为。

16.(1) 4 VIB

(2)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

(3)

(4) 6.0 1×10-6

(5)Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O

(6)防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯

【分析】分析本工艺流程图可知,“沉钒”步骤中使用氢氧化铁胶体吸附含有钒的杂质,滤液中主要含有Mn2+和Cr3+,加热NaOH“沉铬”后,Cr3+转化为固体A为Cr(OH)3沉淀,滤液B中主要含有MnSO4,加入Na2S2O3主要时防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,Cr(OH)3煅烧后生成Cr2O3,“转化”步骤中的反应离子方程式为:Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O,据此分析解题。

【详解】(1)Cr是24号元素,价层电子对排布式为:3d54s1,根据最高能层数等于周期序数,价电子数等于族序数,故Cr元素位于元素周期表第4周期VIB族,故答案为:4;VIB;

(2)用溶液制备胶体的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故答案为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

(3)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数[]与pH关系如图1。已知钒铬锰矿渣硫酸浸液中,=-2,从图中可知, “沉钒”过程控制,=-2时,与胶体共沉降的五价钒粒子的存在形态为,故答案为:;

(4)某温度下,、的沉淀率与pH关系如图2,由图中信息可知“沉铬”过程最佳pH为6.0;则此时溶液中OH-的浓度为:c(OH-)=10-8mol/L,在该条件下滤液B中==1×10-6,故答案为:6.0;1×10-6;

(5)由分析可知,“转化”过程中生成的离子方程式为Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O,故答案为:Mn2++H2O2+2OH-=MnO2+2H2O;

(6)由分析可知,“提纯”过程中的作用为防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯,故答案为:防止pH较大时,二价锰[]被空气中氧气氧化,转化为MnO2附在Cr(OH)3的表面,使产物不纯。

17.(1)能

(2) 高 低

(3)ab

(4)a

(5) -1 a

(6) Fe 3d6

【详解】(1),则 G= H-T S=(-92.4+0.2×273) kJ mol-1=-37.8 kJ mol-1<0,所以合成氨反应在常温下能自发进行。答案为:能;

(2)温度越高,反应速率越快,所以高温有利于提高反应速率;因为正反应为放热反应,所以低温有利于提高平衡转化率。答案为:高;低;

(3)a.因为正反应为放热反应,所以低温有利于平衡正向移动,氨气在“冷Ti”表面生成,有利于提高氨的平衡产率,a正确;

b.温度升高,反应速率加快,所以在“热Fe”表面断裂,有利于提高合成氨反应速率,b正确;

c.合成氨反应的正反应为放热反应,“热Fe”高于体系温度,不利于提高氨的平衡产率,c不正确;

d.温度升高,可提高合成氨反应的速率,所以“冷Ti”低于体系温度,不利于提高合成氨反应速率,d不正确;

故选ab。答案为:ab;

(4)a.从图中可以看出,时,复合催化剂比单一催化剂的反应速率快,催化效率更高,a正确;

b.催化剂只能改变反应速率,不能改变平衡产率,所以同温同压下,复合催化剂不能提高氨的平衡产率,b不正确;

c.虽然图中显示温度高反应速率快,但温度高到一定程度后,复合催化剂活性就可能不变或变低,c不正确;

故选a。答案为:a;

(5)选择实验1和3进行分析,此时,则γ=-1;

a.在合成氨过程中,需要不断分离出氨,有利于平衡正向移动,a正确;

b.氨是在该催化剂的催化作用下生成,不会使催化剂中毒,b不正确;

c.分离出氨,并没有增大反应物的浓度,所以不会提高正反应速率,c不正确;

故选a。答案为:-1;a;

(6)从图中信息可以进行以下计算:含黑球的数目为=4,含白球的数目为8,则黑球与白球的个数比为1:2。黑球的化学式为,白球的化学式为。从而得出M+17×6+15×2=188,M=56,则M元素为Fe;在该化合物中,Fe2+的价电子排布式为3d6。答案为:Fe;3d6。

【点睛】计算晶胞中所含微粒数目时,可采用均摊法。

18.(1)

(2)BC

(3)提高苯的利用率

(4)金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性

(5)②

(6)

【分析】(1)

根据盖斯定律结合已知反应:Ⅲ. Ⅳ.2 (g)+15O2(g) 12CO2(g)+6H2O(l) H4 Ⅴ. (g)+9O2(g)=6CO2(g)+6H2O(l) H5

Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g)可由,则,故答案为:;

(2)

根据Ⅰ.主反应:(g)+3H2(g) (g)是一个气体体积减小的方向的放热反应,故有利于提高平衡体系中环己烷体积分数即使平衡向正方向移动,根据勒夏特列原理,可采用适当降低温度和实当加压有利平衡正向移动,而升温和减压都将使平衡逆向移动,故答案为:BC;

(3)

反应Ⅰ在管式反应器中进行,实际投料往往在的基础上适当增大用量,增大H2的浓度将使平衡正向移动,从而提高苯的转化率即利用率,故适当增大H2用量的目的是提高苯的利用率,故答案为:提高苯的利用率;

(4)

氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心时,才能发生反应,机理如图。当中混有微量或等杂质时,会导致反应Ⅰ的产率降低,推测其可能原因为金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性,故答案为:金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性;

(5)

催化剂载体中的酸性中心能催化苯及环己烷的裂解。已知酸性中心可结合弧电子对,由图可知,①中原子无孤对电子也没有空轨道,②中原子无孤对电子但有空轨道可接收孤电子对,③中有孤对电子,无空轨道,故下图中可作为酸性中心的原子的标号是②,故答案为:②;

(6)

恒压反应器中,按照投料,设投入的苯的物质的量为1mol,发生Ⅰ、Ⅱ反应总压为,平衡时苯的转化率为α,环己烷的分压为p,则:, 有反应后平衡体系中总的物质的量为:1-α+4-3α+α-x+x=5-3α,故平衡时,苯的分压为:,H2的分压为:,则反应1的= ,故答案为:。

答案第12页,共12页

答案第11页,共13页

同课章节目录