第三单元 法律与教化 同步练习 (含答案)高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第三单元 法律与教化 同步练习 (含答案)高中历史统编版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 157.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 18:34:14 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 法律与教化 同步练习 统编版(2019)高中历史选择性必修一

一、单选题

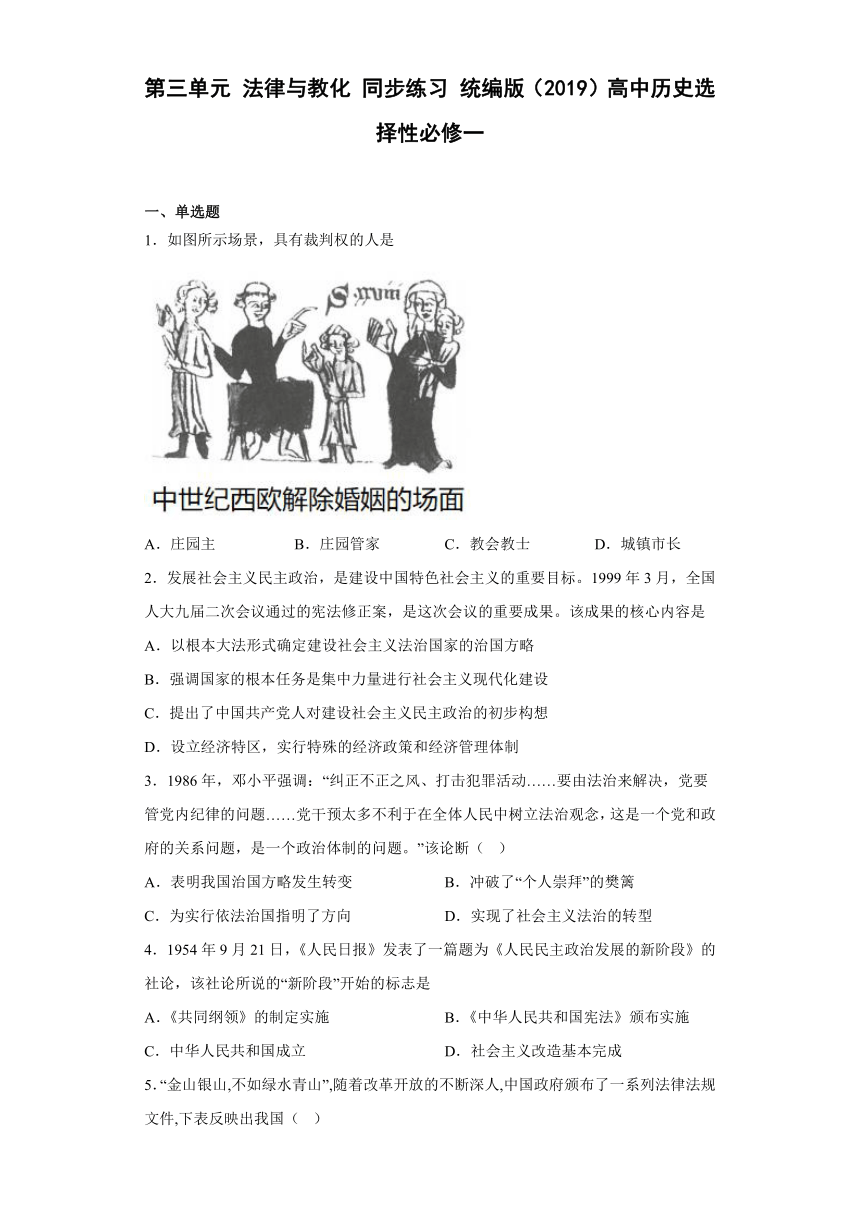

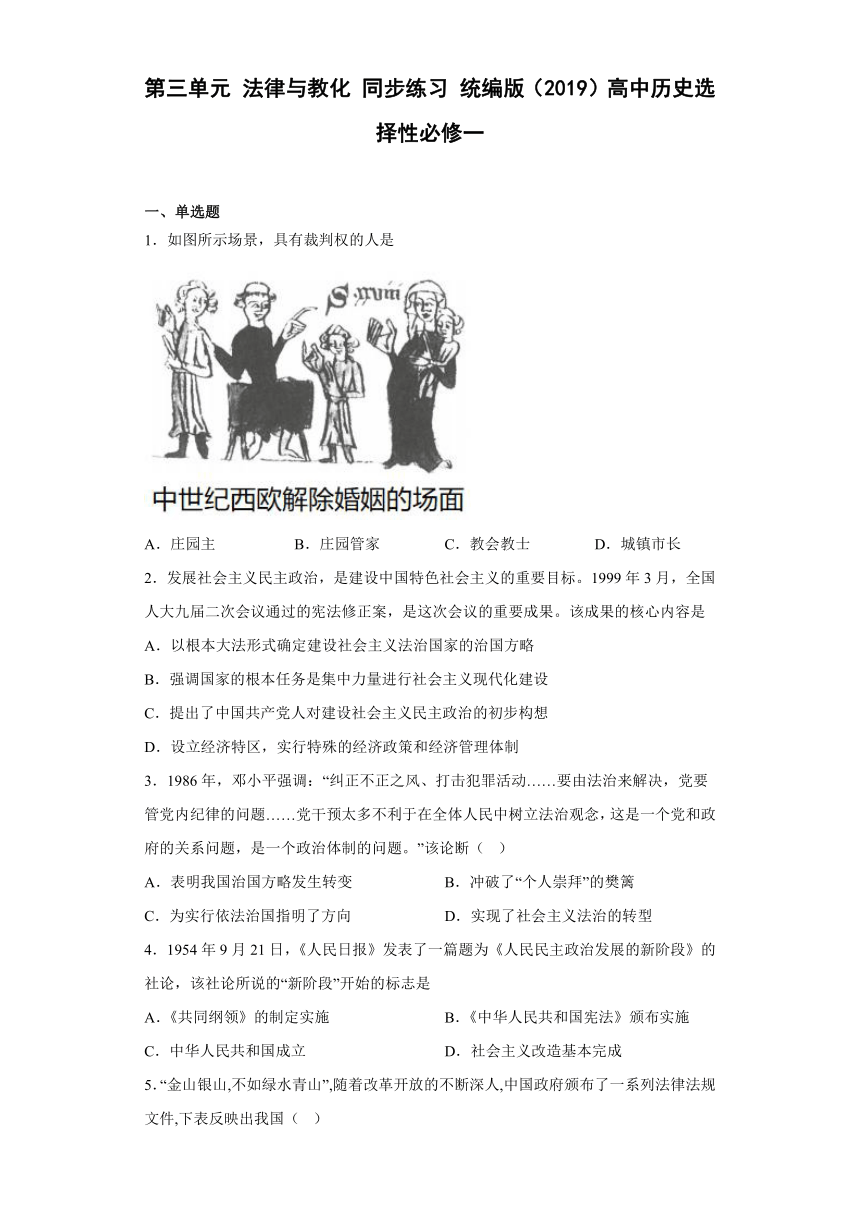

1.如图所示场景,具有裁判权的人是

A.庄园主 B.庄园管家 C.教会教士 D.城镇市长

2.发展社会主义民主政治,是建设中国特色社会主义的重要目标。1999年3月,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,是这次会议的重要成果。该成果的核心内容是

A.以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略

B.强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设

C.提出了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想

D.设立经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制

3.1986年,邓小平强调:“纠正不正之风、打击犯罪活动……要由法治来解决,党要管党内纪律的问题……党干预太多不利于在全体人民中树立法治观念,这是一个党和政府的关系问题,是一个政治体制的问题。”该论断( )

A.表明我国治国方略发生转变 B.冲破了“个人崇拜”的樊篱

C.为实行依法治国指明了方向 D.实现了社会主义法治的转型

4.1954年9月21日,《人民日报》发表了一篇题为《人民民主政治发展的新阶段》的社论,该社论所说的“新阶段”开始的标志是

A.《共同纲领》的制定实施 B.《中华人民共和国宪法》颁布实施

C.中华人民共和国成立 D.社会主义改造基本完成

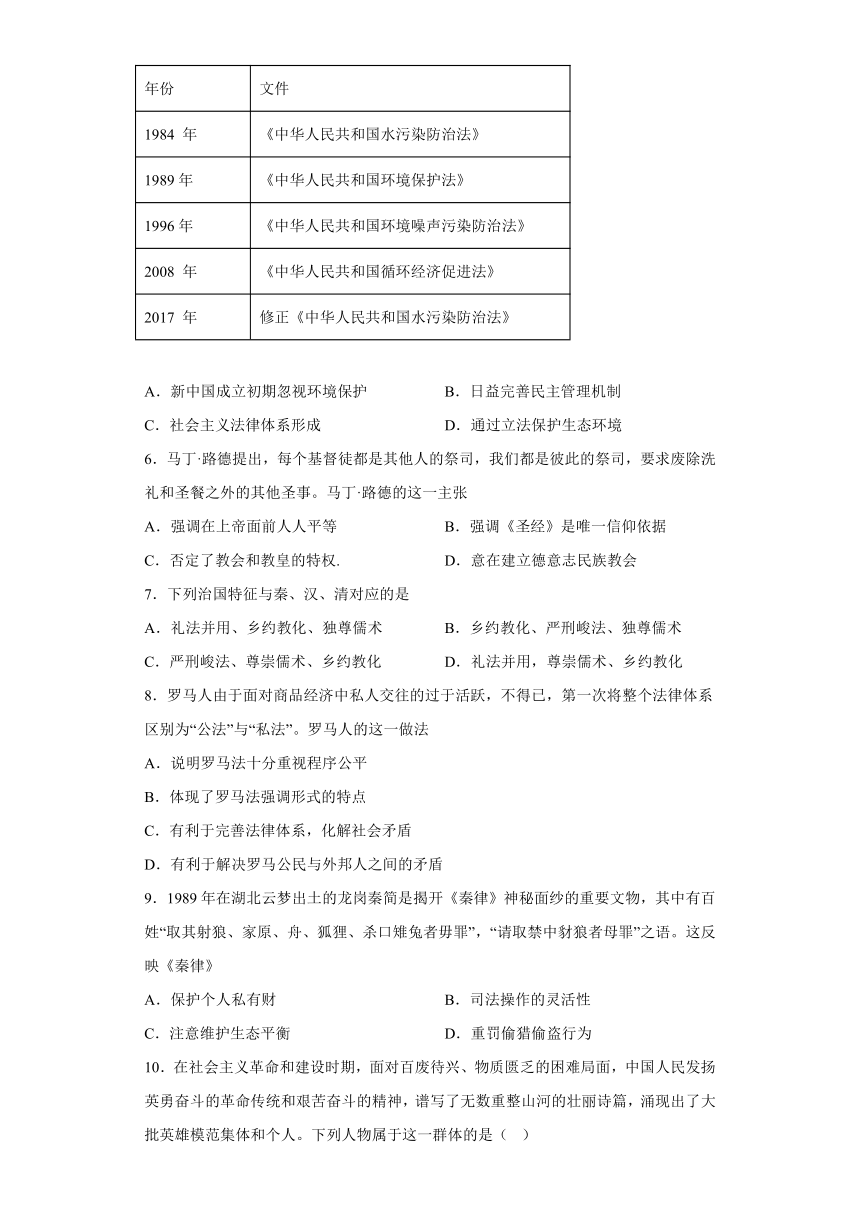

5.“金山银山,不如绿水青山”,随着改革开放的不断深人,中国政府颁布了一系列法律法规文件,下表反映出我国( )

年份 文件

1984 年 《中华人民共和国水污染防治法》

1989年 《中华人民共和国环境保护法》

1996年 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2008 年 《中华人民共和国循环经济促进法》

2017 年 修正《中华人民共和国水污染防治法》

A.新中国成立初期忽视环境保护 B.日益完善民主管理机制

C.社会主义法律体系形成 D.通过立法保护生态环境

6.马丁·路德提出,每个基督徒都是其他人的祭司,我们都是彼此的祭司,要求废除洗礼和圣餐之外的其他圣事。马丁·路德的这一主张

A.强调在上帝面前人人平等 B.强调《圣经》是唯一信仰依据

C.否定了教会和教皇的特权. D.意在建立德意志民族教会

7.下列治国特征与秦、汉、清对应的是

A.礼法并用、乡约教化、独尊儒术 B.乡约教化、严刑峻法、独尊儒术

C.严刑峻法、尊崇儒术、乡约教化 D.礼法并用,尊崇儒术、乡约教化

8.罗马人由于面对商品经济中私人交往的过于活跃,不得已,第一次将整个法律体系区别为“公法”与“私法”。罗马人的这一做法

A.说明罗马法十分重视程序公平

B.体现了罗马法强调形式的特点

C.有利于完善法律体系,化解社会矛盾

D.有利于解决罗马公民与外邦人之间的矛盾

9.1989年在湖北云梦出土的龙岗秦简是揭开《秦律》神秘面纱的重要文物,其中有百姓“取其射狼、家原、舟、狐狸、杀口雉兔者毋罪”,“请取禁中豺狼者母罪”之语。这反映《秦律》

A.保护个人私有财 B.司法操作的灵活性

C.注意维护生态平衡 D.重罚偷猎偷盗行为

10.在社会主义革命和建设时期,面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,谱写了无数重整山河的壮丽诗篇,涌现出了大批英雄模范集体和个人。下列人物属于这一群体的是( )

A.孟泰 B.何凤山 C.杨善洲 D.范旭东

11.1764年,意大利人贝卡里亚提出:“在法官判决之前,一个人是不能被称为犯罪的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。”依据这一思想,后世司法实践确立了( )

A.司法独立原则 B.无罪推定原则 C.疑罪从无原则 D.程序公正原则

12.《中华人民共和国宪法》自1954年颁布以来,历经三次修改、五次修正。结合当时的历史阶段特征判断,下列有关宪法的表述,按出现时序排列正确的是

①强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设②确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径③把“三个代表”重要思想写入宪法④增加了“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”等内容

A.①②③④ B.①③④② C.②①③④ D.②①④③

13.唐律规定,尊长杀伤卑幼,关系愈亲则量刑愈轻,关系愈疏定罪愈重:卑幼杀伤尊长,关系愈亲则量刑愈重:亲属相盗,关系愈亲则处分愈轻,关系愈远则科刑愈重,出五服者同凡人。这反映了,唐律( )

A.维护封建伦理纲常 B.巩固特权等级制度

C.以宗法为立法宗旨 D.彰显内儒外法特色

14.1981年公布的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》科学总结了新中国成立32年来的历史,对统一全党思想,开展改革开放新的伟大革命,打下了思想基础。审议和通过这份文件的会议是

A.中共七届二中全会 B.中共十一届六中全会

C.一届全国人大一次会议 D.五届全国人大五次会议

15.汉景帝时,廷尉曰:“防年继母陈论杀防年父,防年因杀陈。依律,杀母以大逆论。”太子(刘彻)曰:“今继母无状,手杀其父,则下手之日,母恩绝矣。宜与杀人者同,不宜与大逆论。”(廷尉)遂从之。这表明汉初( )

A.法治思想成为社会的主流 B.司法受到儒家伦理的影响

C.逐步放弃黄老无为的做法 D.儒学的正统地位得以确立

16.《唐律疏议·名例律》规定:诸化外人(周边少数民族和外国人)同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。这表明唐代律法( )

A.重视保护财产私有权 B.服务于对外开放政策

C.具有严刑峻法的特征 D.原则性和灵活性兼备

二、材料分析题

17.中外法治与教化

材料一 春秋战国时期,德治与法治之争在思想界体现为儒家与法家之争。

儒家认为人性善,主张德治,提出“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备”等观点。主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意。宣称“民为贵,社稷次之,君为轻”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(1)概括儒法两家的治国方略,并结合春秋战国时期的社会背景说明产生差异的原因。

材料二 夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,这些法律渗透着“敬天保民”的理念。春秋时期,“铸刑书”标志着中国最早的成文法的诞生。秦以法家思想治国,推动了律的编纂,历朝法典多以“律”命名。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化。唐高宗时,以儒经解释历代律文,撰成《唐律疏议》,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。历代王朝大多以其为蓝本创制法律。它标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清继续“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例。沿袭《大明律》制定《大清律例》,这些一度纳入科考,儒士常以国律教化乡里,约束民众。

材料三 6世纪查士丁尼编撰的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。13世纪英国的《大宪章》确立了法律至上和王权有限的原则,重申了“法律至上”的罗马法精神。1688年后英国又逐步形成“遵循先例”为基本原则,法官地位突出,判案遵循先例,也可对先例作出新解释,也称为“法官制定的法律”。美国、加拿大等纷纷仿效,形成“英美法系”。1804年拿破仑颁布《法国民法典》,以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本地位。融入了启蒙思想“天赋人权”“理性平等”等成果,形成“大陆法系”。

纵观这些具有代表性的西方法律思想,其具体制度设计上颇具差异,但无一例外的彰显了对个人本位个人价值的强调……保护个人自由和权利的观念仍然是西方社会法治的价值基础。

(2)依据材料结合所学,任选古代中国与近代西方的法治建设进行评析。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名。汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化,主要是因为汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。此后,法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

律在唐初经过多次删繁就简。唐高宗时撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。此后,历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”特别重视,要求维护“孝”的伦理的相关律文有数十条之多。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦至唐律令制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦至唐律令制度的影响。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.C

8.C

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.B

16.D

17.(1)治国方略:儒家认为人性本善、德治;主张道德礼义教化民众,重视民生与民意;实行“仁政”;法家:人性本恶,法治;主张建立君主专制中央集权的封建国家;“以法为本”治国

原因:传统儒家思想强调周礼,企图恢复恢复周朝统治秩序,不符合当时大一统的趋势;儒家思想强调存百姓,民贵君轻,不可能被统治阶级所接受。法家强调加强中央集权,符合当时的历史发展趋势,强调严刑峻法,符合统治阶级强化专制的需要。

(2)古代中国:古代早期法律渗透民本思想,春秋时期中国最早的成文法的诞生,战国时期法家思想受到推崇,秦朝以法家思想治国,汉朝内儒外法。在古代中国封建君主专制社会下,皇权至尊,皇权高于法律(或法自君出、法律代表君主的意志),古代封建社会的法律实则为了维护封建君主的统治专制而存在;儒家思想为法律的基础,礼法并用。历代王朝大多以唐朝《唐律疏议》为蓝本创制法律,标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清时期,“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例,以国律教化乡里,约束民众,乡约与法律合流。

近代西方:罗马法是近代西方法律制度的渊源,近代以来,西方各国在继承传统法律思共础上,融合了启蒙思想家们提出的思想主张,制定了各自的法律制度,有英美法系和大陆法系。英美法系和大陆法系都是为了维护资产阶级的财产私有制,保护资产阶级的财产权利,维护资产阶级的统治。资产阶级倡导主权在民,法制是为了尊重并保障人权。权力分为立法权、行政权和司法权,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院据法律独立掌司法权在法律内容上,注重保护个人权利,包括生由权和财产权等。在司法实践过程中,坚持程序公正和无、为了保证从立案到理再到判决的每个程序的公开公正,立了律师制度和陪审团制度。西方法律制度为资产阶级利益服务存在着许多局限性。它确认了私有财产制度,每个人资产的多少决定着法律地位的高低。

18.(1)律令均有法律效力;律令内容儒家化;以礼入法(礼法结合);律令趋于简要;

(2)有利于维护封建统治;加强了儒家伦理道德教化作用;推动中华法系的确立和发展;(为后世律令制定提供了蓝本);

一、单选题

1.如图所示场景,具有裁判权的人是

A.庄园主 B.庄园管家 C.教会教士 D.城镇市长

2.发展社会主义民主政治,是建设中国特色社会主义的重要目标。1999年3月,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,是这次会议的重要成果。该成果的核心内容是

A.以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略

B.强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设

C.提出了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想

D.设立经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制

3.1986年,邓小平强调:“纠正不正之风、打击犯罪活动……要由法治来解决,党要管党内纪律的问题……党干预太多不利于在全体人民中树立法治观念,这是一个党和政府的关系问题,是一个政治体制的问题。”该论断( )

A.表明我国治国方略发生转变 B.冲破了“个人崇拜”的樊篱

C.为实行依法治国指明了方向 D.实现了社会主义法治的转型

4.1954年9月21日,《人民日报》发表了一篇题为《人民民主政治发展的新阶段》的社论,该社论所说的“新阶段”开始的标志是

A.《共同纲领》的制定实施 B.《中华人民共和国宪法》颁布实施

C.中华人民共和国成立 D.社会主义改造基本完成

5.“金山银山,不如绿水青山”,随着改革开放的不断深人,中国政府颁布了一系列法律法规文件,下表反映出我国( )

年份 文件

1984 年 《中华人民共和国水污染防治法》

1989年 《中华人民共和国环境保护法》

1996年 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2008 年 《中华人民共和国循环经济促进法》

2017 年 修正《中华人民共和国水污染防治法》

A.新中国成立初期忽视环境保护 B.日益完善民主管理机制

C.社会主义法律体系形成 D.通过立法保护生态环境

6.马丁·路德提出,每个基督徒都是其他人的祭司,我们都是彼此的祭司,要求废除洗礼和圣餐之外的其他圣事。马丁·路德的这一主张

A.强调在上帝面前人人平等 B.强调《圣经》是唯一信仰依据

C.否定了教会和教皇的特权. D.意在建立德意志民族教会

7.下列治国特征与秦、汉、清对应的是

A.礼法并用、乡约教化、独尊儒术 B.乡约教化、严刑峻法、独尊儒术

C.严刑峻法、尊崇儒术、乡约教化 D.礼法并用,尊崇儒术、乡约教化

8.罗马人由于面对商品经济中私人交往的过于活跃,不得已,第一次将整个法律体系区别为“公法”与“私法”。罗马人的这一做法

A.说明罗马法十分重视程序公平

B.体现了罗马法强调形式的特点

C.有利于完善法律体系,化解社会矛盾

D.有利于解决罗马公民与外邦人之间的矛盾

9.1989年在湖北云梦出土的龙岗秦简是揭开《秦律》神秘面纱的重要文物,其中有百姓“取其射狼、家原、舟、狐狸、杀口雉兔者毋罪”,“请取禁中豺狼者母罪”之语。这反映《秦律》

A.保护个人私有财 B.司法操作的灵活性

C.注意维护生态平衡 D.重罚偷猎偷盗行为

10.在社会主义革命和建设时期,面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,谱写了无数重整山河的壮丽诗篇,涌现出了大批英雄模范集体和个人。下列人物属于这一群体的是( )

A.孟泰 B.何凤山 C.杨善洲 D.范旭东

11.1764年,意大利人贝卡里亚提出:“在法官判决之前,一个人是不能被称为犯罪的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。”依据这一思想,后世司法实践确立了( )

A.司法独立原则 B.无罪推定原则 C.疑罪从无原则 D.程序公正原则

12.《中华人民共和国宪法》自1954年颁布以来,历经三次修改、五次修正。结合当时的历史阶段特征判断,下列有关宪法的表述,按出现时序排列正确的是

①强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设②确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径③把“三个代表”重要思想写入宪法④增加了“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”等内容

A.①②③④ B.①③④② C.②①③④ D.②①④③

13.唐律规定,尊长杀伤卑幼,关系愈亲则量刑愈轻,关系愈疏定罪愈重:卑幼杀伤尊长,关系愈亲则量刑愈重:亲属相盗,关系愈亲则处分愈轻,关系愈远则科刑愈重,出五服者同凡人。这反映了,唐律( )

A.维护封建伦理纲常 B.巩固特权等级制度

C.以宗法为立法宗旨 D.彰显内儒外法特色

14.1981年公布的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》科学总结了新中国成立32年来的历史,对统一全党思想,开展改革开放新的伟大革命,打下了思想基础。审议和通过这份文件的会议是

A.中共七届二中全会 B.中共十一届六中全会

C.一届全国人大一次会议 D.五届全国人大五次会议

15.汉景帝时,廷尉曰:“防年继母陈论杀防年父,防年因杀陈。依律,杀母以大逆论。”太子(刘彻)曰:“今继母无状,手杀其父,则下手之日,母恩绝矣。宜与杀人者同,不宜与大逆论。”(廷尉)遂从之。这表明汉初( )

A.法治思想成为社会的主流 B.司法受到儒家伦理的影响

C.逐步放弃黄老无为的做法 D.儒学的正统地位得以确立

16.《唐律疏议·名例律》规定:诸化外人(周边少数民族和外国人)同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。这表明唐代律法( )

A.重视保护财产私有权 B.服务于对外开放政策

C.具有严刑峻法的特征 D.原则性和灵活性兼备

二、材料分析题

17.中外法治与教化

材料一 春秋战国时期,德治与法治之争在思想界体现为儒家与法家之争。

儒家认为人性善,主张德治,提出“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备”等观点。主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意。宣称“民为贵,社稷次之,君为轻”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(1)概括儒法两家的治国方略,并结合春秋战国时期的社会背景说明产生差异的原因。

材料二 夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,这些法律渗透着“敬天保民”的理念。春秋时期,“铸刑书”标志着中国最早的成文法的诞生。秦以法家思想治国,推动了律的编纂,历朝法典多以“律”命名。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化。唐高宗时,以儒经解释历代律文,撰成《唐律疏议》,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。历代王朝大多以其为蓝本创制法律。它标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清继续“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例。沿袭《大明律》制定《大清律例》,这些一度纳入科考,儒士常以国律教化乡里,约束民众。

材料三 6世纪查士丁尼编撰的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。13世纪英国的《大宪章》确立了法律至上和王权有限的原则,重申了“法律至上”的罗马法精神。1688年后英国又逐步形成“遵循先例”为基本原则,法官地位突出,判案遵循先例,也可对先例作出新解释,也称为“法官制定的法律”。美国、加拿大等纷纷仿效,形成“英美法系”。1804年拿破仑颁布《法国民法典》,以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本地位。融入了启蒙思想“天赋人权”“理性平等”等成果,形成“大陆法系”。

纵观这些具有代表性的西方法律思想,其具体制度设计上颇具差异,但无一例外的彰显了对个人本位个人价值的强调……保护个人自由和权利的观念仍然是西方社会法治的价值基础。

(2)依据材料结合所学,任选古代中国与近代西方的法治建设进行评析。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名。汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化,主要是因为汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。此后,法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

律在唐初经过多次删繁就简。唐高宗时撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。此后,历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”特别重视,要求维护“孝”的伦理的相关律文有数十条之多。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦至唐律令制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦至唐律令制度的影响。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.C

8.C

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.B

16.D

17.(1)治国方略:儒家认为人性本善、德治;主张道德礼义教化民众,重视民生与民意;实行“仁政”;法家:人性本恶,法治;主张建立君主专制中央集权的封建国家;“以法为本”治国

原因:传统儒家思想强调周礼,企图恢复恢复周朝统治秩序,不符合当时大一统的趋势;儒家思想强调存百姓,民贵君轻,不可能被统治阶级所接受。法家强调加强中央集权,符合当时的历史发展趋势,强调严刑峻法,符合统治阶级强化专制的需要。

(2)古代中国:古代早期法律渗透民本思想,春秋时期中国最早的成文法的诞生,战国时期法家思想受到推崇,秦朝以法家思想治国,汉朝内儒外法。在古代中国封建君主专制社会下,皇权至尊,皇权高于法律(或法自君出、法律代表君主的意志),古代封建社会的法律实则为了维护封建君主的统治专制而存在;儒家思想为法律的基础,礼法并用。历代王朝大多以唐朝《唐律疏议》为蓝本创制法律,标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清时期,“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例,以国律教化乡里,约束民众,乡约与法律合流。

近代西方:罗马法是近代西方法律制度的渊源,近代以来,西方各国在继承传统法律思共础上,融合了启蒙思想家们提出的思想主张,制定了各自的法律制度,有英美法系和大陆法系。英美法系和大陆法系都是为了维护资产阶级的财产私有制,保护资产阶级的财产权利,维护资产阶级的统治。资产阶级倡导主权在民,法制是为了尊重并保障人权。权力分为立法权、行政权和司法权,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院据法律独立掌司法权在法律内容上,注重保护个人权利,包括生由权和财产权等。在司法实践过程中,坚持程序公正和无、为了保证从立案到理再到判决的每个程序的公开公正,立了律师制度和陪审团制度。西方法律制度为资产阶级利益服务存在着许多局限性。它确认了私有财产制度,每个人资产的多少决定着法律地位的高低。

18.(1)律令均有法律效力;律令内容儒家化;以礼入法(礼法结合);律令趋于简要;

(2)有利于维护封建统治;加强了儒家伦理道德教化作用;推动中华法系的确立和发展;(为后世律令制定提供了蓝本);

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理