【备考2023】浙教版科学中考第三轮冲刺讲义(十三):物质的检验、鉴别、除杂【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 【备考2023】浙教版科学中考第三轮冲刺讲义(十三):物质的检验、鉴别、除杂【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 551.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-17 08:05:15 | ||

图片预览

文档简介

一、物质的分离与除杂

1.物质的除杂

(1)除杂原则

①主不减:被提纯的物质不能和加入的试剂反应。

②杂不增:不能引入新的杂质。

③易分离:使被提纯的物质和杂质转化为不同状态(固、液、气),易于分离。

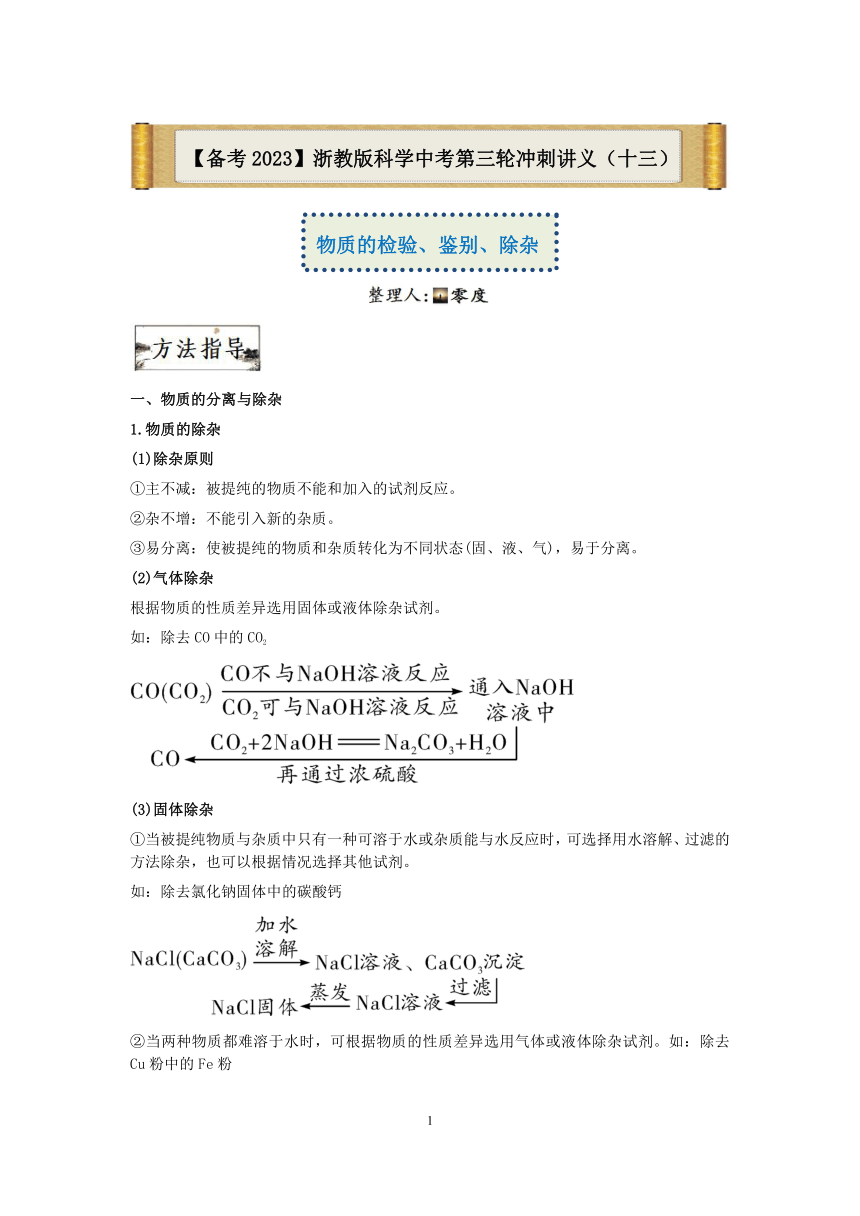

(2)气体除杂

根据物质的性质差异选用固体或液体除杂试剂。

如:除去CO中的CO2

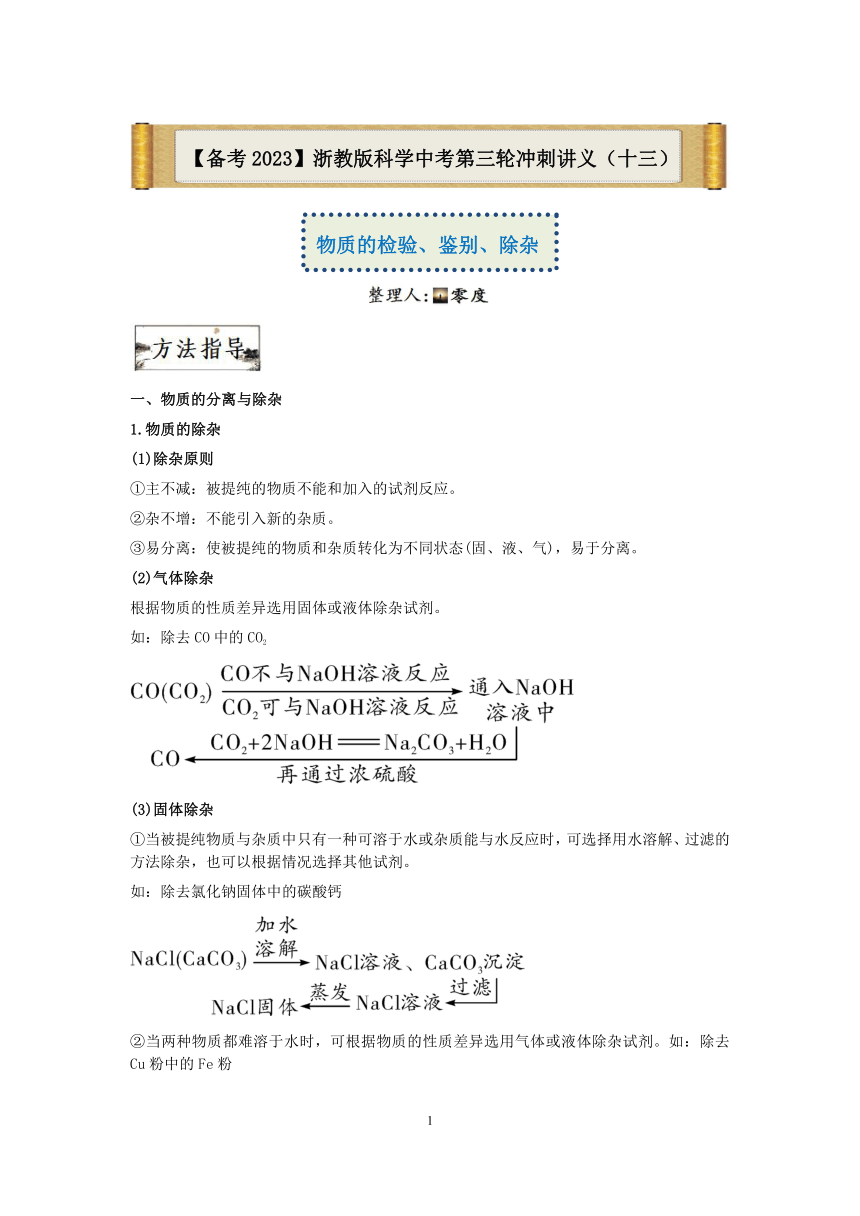

(3)固体除杂

①当被提纯物质与杂质中只有一种可溶于水或杂质能与水反应时,可选择用水溶解、过滤的方法除杂,也可以根据情况选择其他试剂。

如:除去氯化钠固体中的碳酸钙

②当两种物质都难溶于水时,可根据物质的性质差异选用气体或液体除杂试剂。如:除去Cu粉中的Fe粉

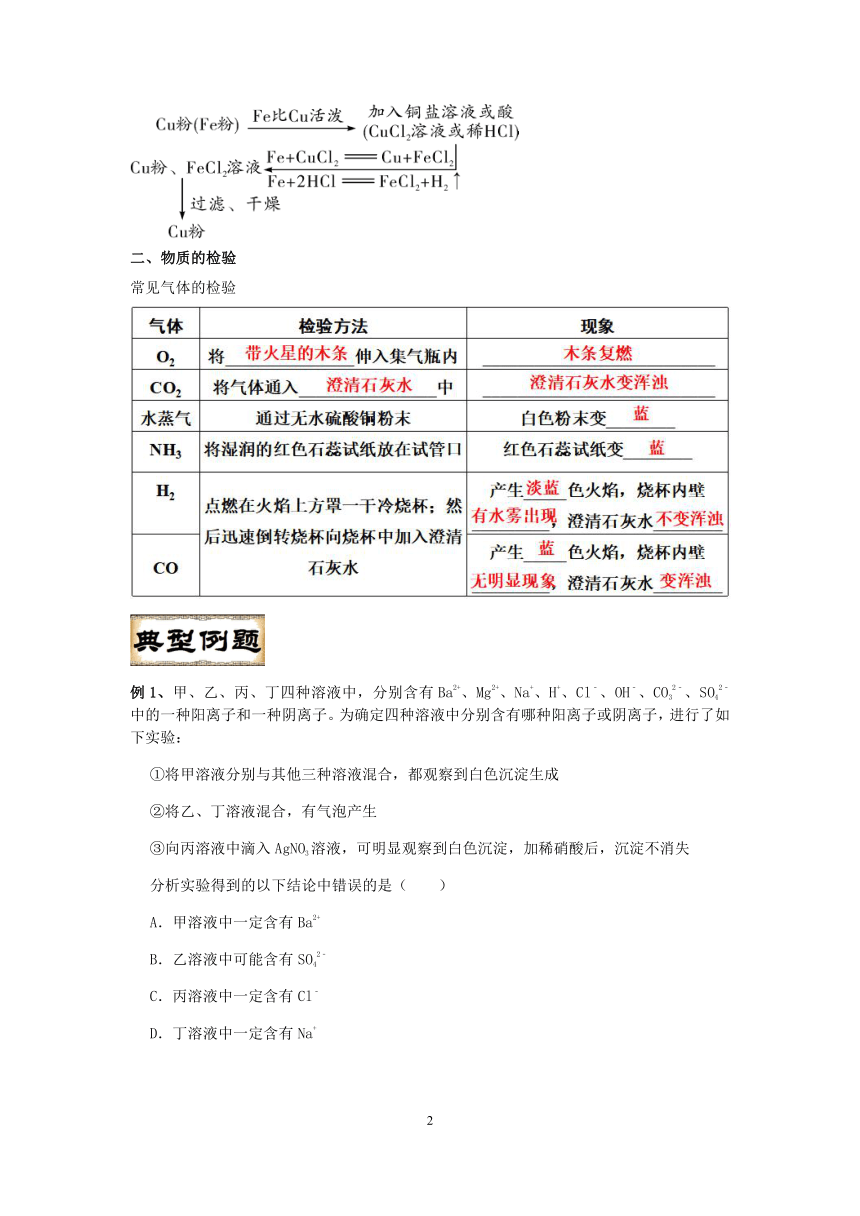

二、物质的检验

常见气体的检验

例1、甲、乙、丙、丁四种溶液中,分别含有Ba2+、Mg2+、Na+、H+、Cl﹣、OH﹣、CO32﹣、SO42﹣中的一种阳离子和一种阴离子。为确定四种溶液中分别含有哪种阳离子或阴离子,进行了如下实验:

①将甲溶液分别与其他三种溶液混合,都观察到白色沉淀生成

②将乙、丁溶液混合,有气泡产生

③向丙溶液中滴入AgNO3溶液,可明显观察到白色沉淀,加稀硝酸后,沉淀不消失

分析实验得到的以下结论中错误的是( )

A.甲溶液中一定含有Ba2+

B.乙溶液中可能含有SO42﹣

C.丙溶液中一定含有Cl﹣

D.丁溶液中一定含有Na+

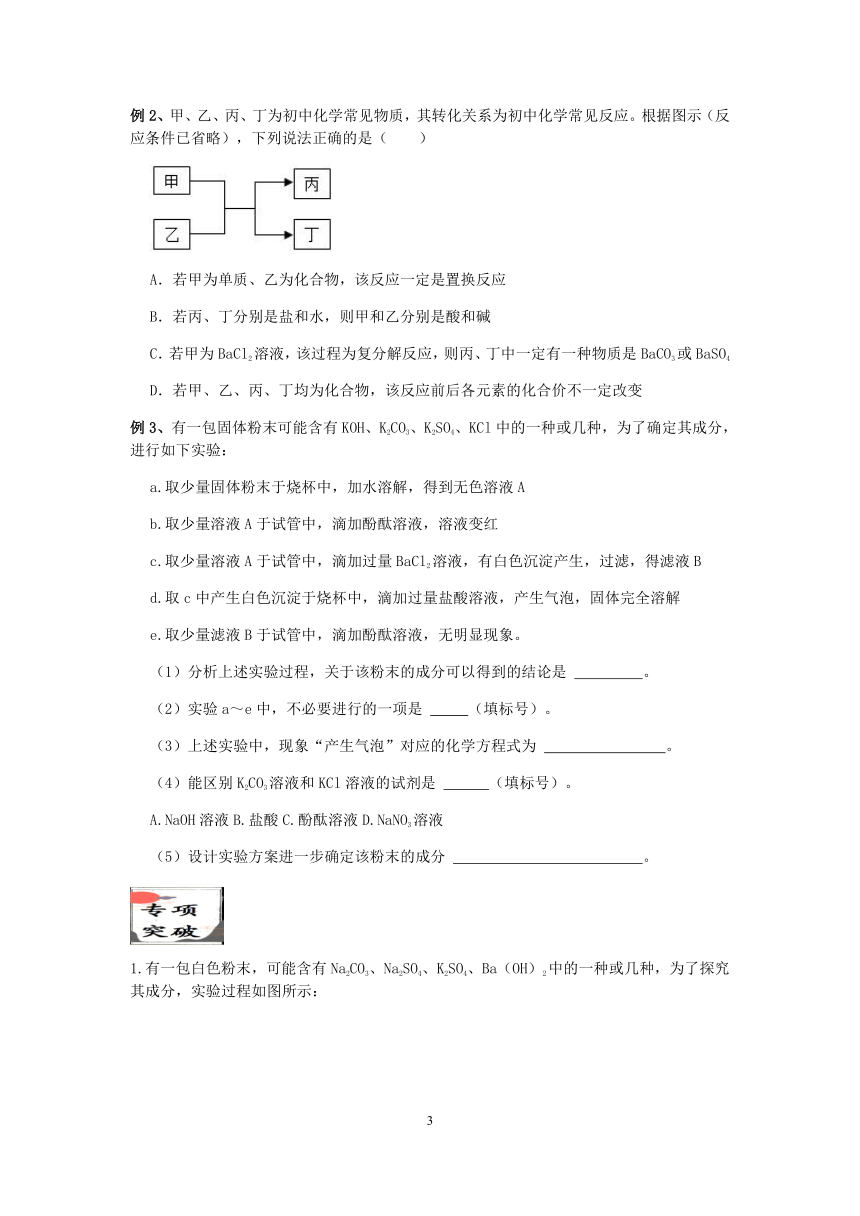

例2、甲、乙、丙、丁为初中化学常见物质,其转化关系为初中化学常见反应。根据图示(反应条件已省略),下列说法正确的是( )

A.若甲为单质、乙为化合物,该反应一定是置换反应

B.若丙、丁分别是盐和水,则甲和乙分别是酸和碱

C.若甲为BaCl2溶液,该过程为复分解反应,则丙、丁中一定有一种物质是BaCO3或BaSO4

D.若甲、乙、丙、丁均为化合物,该反应前后各元素的化合价不一定改变

例3、有一包固体粉末可能含有KOH、K2CO3、K2SO4、KCl中的一种或几种,为了确定其成分,进行如下实验:

a.取少量固体粉末于烧杯中,加水溶解,得到无色溶液A

b.取少量溶液A于试管中,滴加酚酞溶液,溶液变红

c.取少量溶液A于试管中,滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,得滤液B

d.取c中产生白色沉淀于烧杯中,滴加过量盐酸溶液,产生气泡,固体完全溶解

e.取少量滤液B于试管中,滴加酚酞溶液,无明显现象。

(1)分析上述实验过程,关于该粉末的成分可以得到的结论是 。

(2)实验a~e中,不必要进行的一项是 (填标号)。

(3)上述实验中,现象“产生气泡”对应的化学方程式为 。

(4)能区别K2CO3溶液和KCl溶液的试剂是 (填标号)。

A.NaOH溶液B.盐酸C.酚酞溶液D.NaNO3溶液

(5)设计实验方案进一步确定该粉末的成分 。

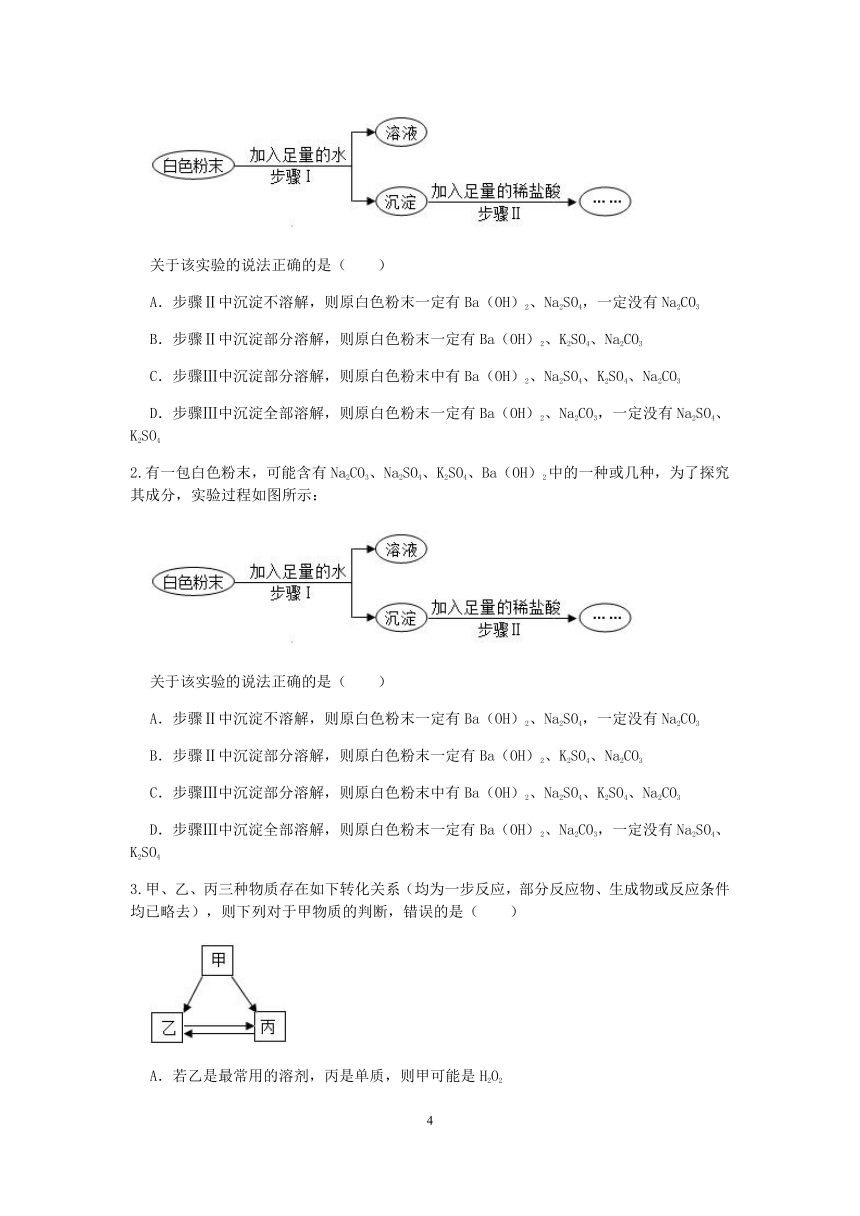

1.有一包白色粉末,可能含有Na2CO3、Na2SO4、K2SO4、Ba(OH)2中的一种或几种,为了探究其成分,实验过程如图所示:

关于该实验的说法正确的是( )

A.步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2SO4,一定没有Na2CO3

B.步骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、K2SO4、Na2CO3

C.步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2SO4、K2SO4、Na2CO3

D.步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4

2.有一包白色粉末,可能含有Na2CO3、Na2SO4、K2SO4、Ba(OH)2中的一种或几种,为了探究其成分,实验过程如图所示:

关于该实验的说法正确的是( )

A.步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2SO4,一定没有Na2CO3

B.步骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、K2SO4、Na2CO3

C.步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2SO4、K2SO4、Na2CO3

D.步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4

3.甲、乙、丙三种物质存在如下转化关系(均为一步反应,部分反应物、生成物或反应条件均已略去),则下列对于甲物质的判断,错误的是( )

A.若乙是最常用的溶剂,丙是单质,则甲可能是H2O2

B.若甲是一种常见的黑色固体,乙和丙是组成元素相同的两种气体,则甲应该是C

C.若乙是常见的一种温室气体,丙是大理石的主要成分,则甲只能是K2CO3

D.若甲是黑色固体,乙是紫红色金属,丙的溶液显蓝色,则甲一定是CuO

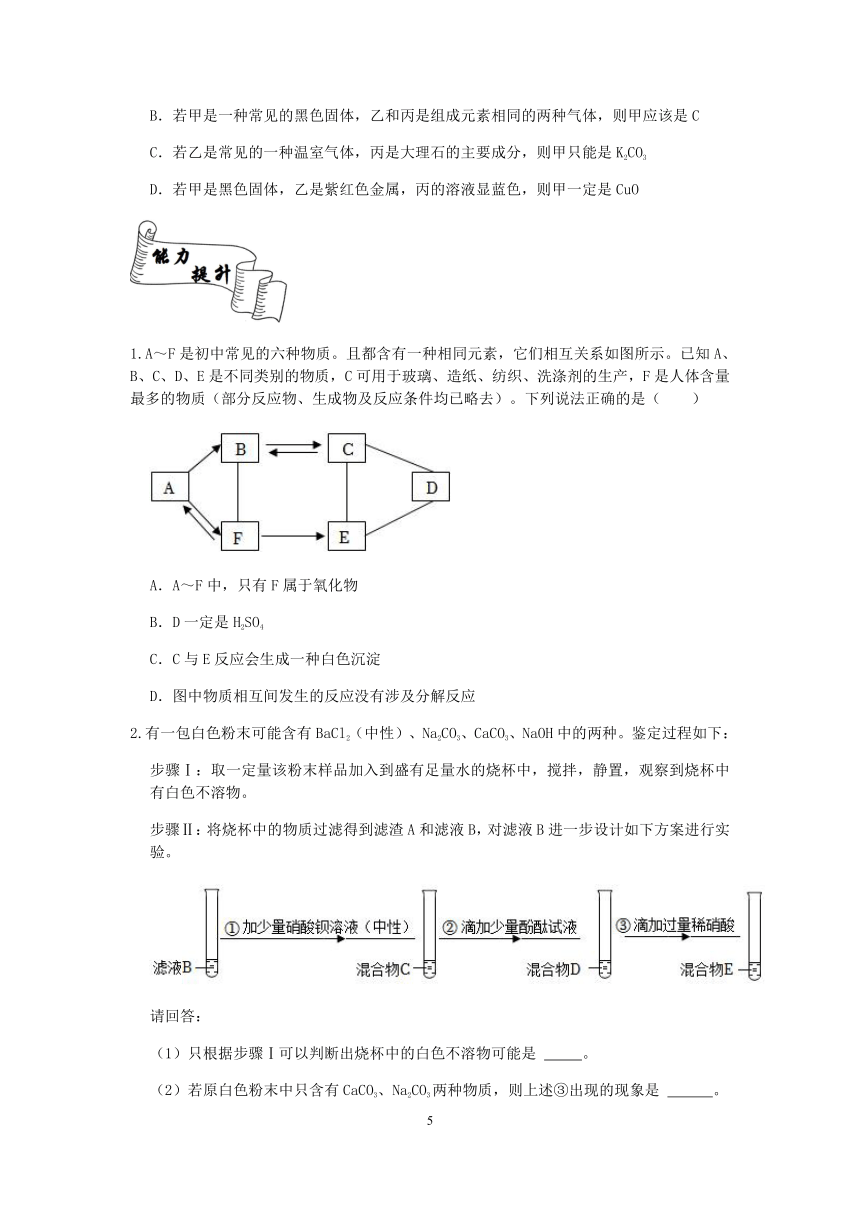

1.A~F是初中常见的六种物质。且都含有一种相同元素,它们相互关系如图所示。已知A、B、C、D、E是不同类别的物质,C可用于玻璃、造纸、纺织、洗涤剂的生产,F是人体含量最多的物质(部分反应物、生成物及反应条件均已略去)。下列说法正确的是( )

A.A~F中,只有F属于氧化物

B.D一定是H2SO4

C.C与E反应会生成一种白色沉淀

D.图中物质相互间发生的反应没有涉及分解反应

2.有一包白色粉末可能含有BaCl2(中性)、Na2CO3、CaCO3、NaOH中的两种。鉴定过程如下:

步骤Ⅰ:取一定量该粉末样品加入到盛有足量水的烧杯中,搅拌,静置,观察到烧杯中有白色不溶物。

步骤Ⅱ:将烧杯中的物质过滤得到滤渣A和滤液B,对滤液B进一步设计如下方案进行实验。

请回答:

(1)只根据步骤Ⅰ可以判断出烧杯中的白色不溶物可能是 。

(2)若原白色粉末中只含有CaCO3、Na2CO3两种物质,则上述③出现的现象是 。

3.有一包白色粉末,可能含有CuSO4、Na2SO4、CaCO3、BaCl2中的一种或几种。为确定其成分,某科学小组做了如图所示实验。

(1)白色粉末的成分是 。

(2)无色溶液A中一定含有的溶质是 。

(3)若要收集气体B,则可选用如图装置中的 。

参考答案

例1、解:甲、乙、丙、丁四种溶液中,分别含有Ba2+、Mg2+、Na+、H+、Cl﹣、CO32﹣、SO42﹣、OH﹣中的一种阳离子和一种阴离子,可以组成的物质有BaCl2、Ba(OH)2、MgCl2、MgSO4、HCl、H2SO4、NaCl、NaOH、Na2CO3、Na2SO4;

①将甲溶液分别与其他三种溶液混合,都观察到白色沉淀生成,能形成沉淀的离子组合是CO32﹣和Ba2+、Ba2+和SO42﹣、Mg2+和OH﹣;故甲可以是氢氧化钡;

②将乙、丁溶液混合,有气泡产生,则乙、丁溶液中分别含有H+和CO32﹣中的一种;乙、丁可以分别是硫酸和碳酸钠中的一种,无法具体判断分别是谁;

③向丙溶液中滴入AgNO3溶液,可明显观察到白色,加稀硝酸后,沉淀不消失,则丙溶液中含有Cl﹣,丙可以是氯化镁;

代入题干,推断合理;

A、甲溶液中一定含有Ba2+,说法正确;

B、乙溶液可能是硫酸溶液,也可能是碳酸钠溶液,因此可能含有SO42﹣,说法正确;

C、丙溶液是氯化镁溶液,一定含有Cl﹣,说法正确;

D、丁溶液可能是硫酸溶液,也可能是碳酸钠溶液,因此可能含有Na+,说法错误;

故选:D。

例2、解:A、若甲为单质,乙为化合物,该应不一定是置换反应,如甲为氧气,乙为甲烷,甲烷和氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳和水,生成物均是化合物,不属于置换反应,不符合题意;

B、如丙、丁分别是盐和水,则甲和乙不一定是酸和碱,如氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,不符合题意;

C、若甲为BaCl2溶液,该过程为复分解反应,丙、丁中不一定有一种物质是碳酸钡或硫酸钡,如氯化钡和硝酸银反应生成氧化银和硝酸钡,不符合题意;

D、若甲、乙、丙、丁均为化合物,该应前后,各元素的化合价可能不变,如氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水,也可能改变,如二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,氮元素的合价发生了改变,符合题意;

故选:D。

例3、解:碳酸钾、氢氧化钠在水溶液中都显碱性,都能使酚酞变红色,碳酸钾和氯化钡反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸钾和氯化钡反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,取样品溶于水配成溶液,其中的一份滴加酚酞,溶液变红色,说明样品中可能含有碳酸钾、氢氧化钾中的一种或两种;加入足量的氯化钡,生成的白色沉淀中加入过量的稀盐酸,固体全部溶解,产生气泡,所以样品中一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾,无色滤液中滴加酚酞,无明显现象,所以样品中一定不含氢氧化钾,所以

(1)分析上述实验过程,关于该粉末的成分可以得到的结论是一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾和氢氧化钾,可能含有氯化钾;

(2)实验a~e中,由于C证明含有碳酸钾,碳酸钾溶液中显碱性,不必要进行的一项是b;

(3)上述实验中,“产生气泡”的反应是碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳,化学方程式为:BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑;

(4)A、氢氧化钠不会与碳酸钾、氯化钾反应,不能鉴别,故A错误;

B、盐酸会与碳酸钾反应生成二氧化碳气体,不会与氯化钾反应,现象不同,可以鉴别,故B正确;

C、酚酞遇碳酸钾溶液变红色,遇氯化钾溶液不变色,现象不同,可以鉴别,故C正确;

D、硝酸钠不会与碳酸钾、氯化钾反应,不能鉴别,故D错误。

(5)为了确定是否含有氯化钾,需要去除碳酸钾,去除碳酸钾利用硝酸,验证氯化钾需要利用硝酸银,所以将无色溶液A中依次加入足量的稀硝酸和硝酸银,若有沉淀生成,则固体粉末中含有氯化钾,若没有沉淀,则固体粉末中不含有氯化钾(合理即可)。

故答案为:(1)一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾和氢氧化钾,可能含有氯化钾;

(2)b;

(3)BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑;

(4)BC;

(5)将无色溶液A中依次加入足量的稀硝酸和硝酸银,若有沉淀生成,则固体粉末中含有氯化钾,若没有沉淀,则固体粉末中不含有氯化钾(合理即可)。

1.解:A、步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2,一定没有Na2CO3,不一定含有Na2SO4,也可能是含有K2SO4,故选项说法错误。

B、骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定含有K2SO4,也可能是含有Na2SO4,故选项说法错误。

C、步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定同时含有Na2SO4、K2SO4,也可能是只含有Na2SO4、K2SO4中的一种,故选项说法错误。

D、步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4,故选项说法正确。

故选:D。

2.解:A、步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2,一定没有Na2CO3,不一定含有Na2SO4,也可能是含有K2SO4,故选项说法错误。

B、骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定含有K2SO4,也可能是含有Na2SO4,故选项说法错误。

C、步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定同时含有Na2SO4、K2SO4,也可能是只含有Na2SO4、K2SO4中的一种,故选项说法错误。

D、步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4,故选项说法正确。

故选:D。

3.解:A、乙是最常用的溶剂,乙是水,丙是单质,则甲可以是过氧化氢,过氧化氢分解生成水和氧气,故选项说法正确;

B、若甲是一种常见的黑色固体,黑色固体碳能生成两种组成元素相同的气体一氧化碳和二氧化碳,丙→乙可以是二氧化碳和碳高温反应生成一氧化碳,故选项说法正确;

C、乙是一种常见的温室气体,则乙是二氧化碳,丙是大理石的主要成分,丙是碳酸钙,碳酸钠或碳酸钾可以和稀盐酸可以反立生成二氧化碳,可以和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,碳酸钙可以和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳可以和氢氧化钙反应生成碳酸钙,甲可以是K2CO3也可以是碳酸钠,故选项说法错误;

D、乙是紫红色金属,乙是铜,丙是蓝色溶液,可以是硝酸铜,甲能反应生成乙和丙,且是黑色固体,则甲是氧化铜,氧化铜和一氧化碳反应生成铜,氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜,铜和硝酸银溶液反应生成硝酸铜,铁和硝酸铜能反应生成铜,故选项说法正确;

故选:C。

1.解:A~F是初中常见的六种物质,且都含有一种相同元素,A、B、C、D、E是不同类别的物质,C可用于玻璃、造纸、纺织、洗涤剂的生产,所以C是碳酸钠,F是人体含量最多的物质,所以F是水,水会与B反应,B和碳酸钠可以相互转化,所以B是二氧化碳,A会转化成二氧化碳,会与水相互转化,所以A是氧气,水转化成的E会与碳酸钠反应,所以E是氢氧化钙,D会与氢氧化钙、碳酸钠反应,所以D是酸,可以是盐酸,经过验证,推导正确,

A、A~F中,B、F属于氧化物,故A错误;

B、D可以是盐酸、硫酸等,故B错误;

C、C与E反应是碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,会生成一种白色沉淀,故C正确;

D、水通电生成氧气的反应属于分解反应,故D错误。

故选:C。

2.解:(1)步骤Ⅰ:取一定量该粉末样品加入到盛有足量水的烧杯中,搅拌,静置,观察到烧杯中有白色不溶物,白色不溶物可能是碳酸钙,因为碳酸钙不溶于水,也可能是碳酸钡,因为氯化钡与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀。

(2)若原白色粉末中只含有CaCO3、Na2CO3两种物质,则滤液B中含碳酸钠,①滤液B中加少量的硝酸钡,硝酸钡与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和硝酸钠,②混合物C中加入酚酞,由于碳酸钠过量,碳酸钠呈碱性,酚酞试液变红,③混合物D中加入稀硝酸,硝酸与碳酸钡反应生成硝酸钡、水和二氧化碳,硝酸与碳酸钠反应生成硝酸钠、水和二氧化碳,由于硝酸过量,反应后溶液呈酸性,酚酞试液为无色,故③观察到的现象为产生气泡,白色沉淀溶解,溶液由红色变为无色。

故答案为:(1)CaCO3、BaCO3;

(2)为产生气泡,白色沉淀溶解,溶液由红色变为无色。

3.解:根据白色固体溶于水,得到白色沉淀和无色溶液A,白色沉淀与盐酸反应会生成无色气体B、固体部分被溶解。根据提供的物质碳酸钙难溶于水,与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,气体B为二氧化碳;氯化钡与硫酸钠溶液反应分别生成硫酸钡白色沉淀,硫酸钡沉淀不溶于稀盐酸,说明白色沉淀为碳酸钙和硫酸钡的混合物,白色不溶物为硫酸钡,则白色固体中一定含有氯化钡、碳酸钠和含硫酸钠;含铜离子的溶液为蓝色,溶液A为无色,说明一定不存在硫酸铜;所以:

(1)白色不溶物的成分是氯化钡、硫酸钠和碳酸钙;故答案为:氯化钡、硫酸钠和碳酸钙;

(2)氯化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,无色溶液A中一定含有的溶质是氯化钠;故答案为:氯化钠;

(3)气体B为二氧化碳,二氧化碳能溶于水,密度比空气大,若因此要收集气体B,则可选用如图装置中的②;故答案为:②。

【备考2023】浙教版科学中考第三轮冲刺讲义(十三)

物质的检验、鉴别、除杂

1.物质的除杂

(1)除杂原则

①主不减:被提纯的物质不能和加入的试剂反应。

②杂不增:不能引入新的杂质。

③易分离:使被提纯的物质和杂质转化为不同状态(固、液、气),易于分离。

(2)气体除杂

根据物质的性质差异选用固体或液体除杂试剂。

如:除去CO中的CO2

(3)固体除杂

①当被提纯物质与杂质中只有一种可溶于水或杂质能与水反应时,可选择用水溶解、过滤的方法除杂,也可以根据情况选择其他试剂。

如:除去氯化钠固体中的碳酸钙

②当两种物质都难溶于水时,可根据物质的性质差异选用气体或液体除杂试剂。如:除去Cu粉中的Fe粉

二、物质的检验

常见气体的检验

例1、甲、乙、丙、丁四种溶液中,分别含有Ba2+、Mg2+、Na+、H+、Cl﹣、OH﹣、CO32﹣、SO42﹣中的一种阳离子和一种阴离子。为确定四种溶液中分别含有哪种阳离子或阴离子,进行了如下实验:

①将甲溶液分别与其他三种溶液混合,都观察到白色沉淀生成

②将乙、丁溶液混合,有气泡产生

③向丙溶液中滴入AgNO3溶液,可明显观察到白色沉淀,加稀硝酸后,沉淀不消失

分析实验得到的以下结论中错误的是( )

A.甲溶液中一定含有Ba2+

B.乙溶液中可能含有SO42﹣

C.丙溶液中一定含有Cl﹣

D.丁溶液中一定含有Na+

例2、甲、乙、丙、丁为初中化学常见物质,其转化关系为初中化学常见反应。根据图示(反应条件已省略),下列说法正确的是( )

A.若甲为单质、乙为化合物,该反应一定是置换反应

B.若丙、丁分别是盐和水,则甲和乙分别是酸和碱

C.若甲为BaCl2溶液,该过程为复分解反应,则丙、丁中一定有一种物质是BaCO3或BaSO4

D.若甲、乙、丙、丁均为化合物,该反应前后各元素的化合价不一定改变

例3、有一包固体粉末可能含有KOH、K2CO3、K2SO4、KCl中的一种或几种,为了确定其成分,进行如下实验:

a.取少量固体粉末于烧杯中,加水溶解,得到无色溶液A

b.取少量溶液A于试管中,滴加酚酞溶液,溶液变红

c.取少量溶液A于试管中,滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,得滤液B

d.取c中产生白色沉淀于烧杯中,滴加过量盐酸溶液,产生气泡,固体完全溶解

e.取少量滤液B于试管中,滴加酚酞溶液,无明显现象。

(1)分析上述实验过程,关于该粉末的成分可以得到的结论是 。

(2)实验a~e中,不必要进行的一项是 (填标号)。

(3)上述实验中,现象“产生气泡”对应的化学方程式为 。

(4)能区别K2CO3溶液和KCl溶液的试剂是 (填标号)。

A.NaOH溶液B.盐酸C.酚酞溶液D.NaNO3溶液

(5)设计实验方案进一步确定该粉末的成分 。

1.有一包白色粉末,可能含有Na2CO3、Na2SO4、K2SO4、Ba(OH)2中的一种或几种,为了探究其成分,实验过程如图所示:

关于该实验的说法正确的是( )

A.步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2SO4,一定没有Na2CO3

B.步骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、K2SO4、Na2CO3

C.步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2SO4、K2SO4、Na2CO3

D.步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4

2.有一包白色粉末,可能含有Na2CO3、Na2SO4、K2SO4、Ba(OH)2中的一种或几种,为了探究其成分,实验过程如图所示:

关于该实验的说法正确的是( )

A.步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2SO4,一定没有Na2CO3

B.步骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、K2SO4、Na2CO3

C.步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2SO4、K2SO4、Na2CO3

D.步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4

3.甲、乙、丙三种物质存在如下转化关系(均为一步反应,部分反应物、生成物或反应条件均已略去),则下列对于甲物质的判断,错误的是( )

A.若乙是最常用的溶剂,丙是单质,则甲可能是H2O2

B.若甲是一种常见的黑色固体,乙和丙是组成元素相同的两种气体,则甲应该是C

C.若乙是常见的一种温室气体,丙是大理石的主要成分,则甲只能是K2CO3

D.若甲是黑色固体,乙是紫红色金属,丙的溶液显蓝色,则甲一定是CuO

1.A~F是初中常见的六种物质。且都含有一种相同元素,它们相互关系如图所示。已知A、B、C、D、E是不同类别的物质,C可用于玻璃、造纸、纺织、洗涤剂的生产,F是人体含量最多的物质(部分反应物、生成物及反应条件均已略去)。下列说法正确的是( )

A.A~F中,只有F属于氧化物

B.D一定是H2SO4

C.C与E反应会生成一种白色沉淀

D.图中物质相互间发生的反应没有涉及分解反应

2.有一包白色粉末可能含有BaCl2(中性)、Na2CO3、CaCO3、NaOH中的两种。鉴定过程如下:

步骤Ⅰ:取一定量该粉末样品加入到盛有足量水的烧杯中,搅拌,静置,观察到烧杯中有白色不溶物。

步骤Ⅱ:将烧杯中的物质过滤得到滤渣A和滤液B,对滤液B进一步设计如下方案进行实验。

请回答:

(1)只根据步骤Ⅰ可以判断出烧杯中的白色不溶物可能是 。

(2)若原白色粉末中只含有CaCO3、Na2CO3两种物质,则上述③出现的现象是 。

3.有一包白色粉末,可能含有CuSO4、Na2SO4、CaCO3、BaCl2中的一种或几种。为确定其成分,某科学小组做了如图所示实验。

(1)白色粉末的成分是 。

(2)无色溶液A中一定含有的溶质是 。

(3)若要收集气体B,则可选用如图装置中的 。

参考答案

例1、解:甲、乙、丙、丁四种溶液中,分别含有Ba2+、Mg2+、Na+、H+、Cl﹣、CO32﹣、SO42﹣、OH﹣中的一种阳离子和一种阴离子,可以组成的物质有BaCl2、Ba(OH)2、MgCl2、MgSO4、HCl、H2SO4、NaCl、NaOH、Na2CO3、Na2SO4;

①将甲溶液分别与其他三种溶液混合,都观察到白色沉淀生成,能形成沉淀的离子组合是CO32﹣和Ba2+、Ba2+和SO42﹣、Mg2+和OH﹣;故甲可以是氢氧化钡;

②将乙、丁溶液混合,有气泡产生,则乙、丁溶液中分别含有H+和CO32﹣中的一种;乙、丁可以分别是硫酸和碳酸钠中的一种,无法具体判断分别是谁;

③向丙溶液中滴入AgNO3溶液,可明显观察到白色,加稀硝酸后,沉淀不消失,则丙溶液中含有Cl﹣,丙可以是氯化镁;

代入题干,推断合理;

A、甲溶液中一定含有Ba2+,说法正确;

B、乙溶液可能是硫酸溶液,也可能是碳酸钠溶液,因此可能含有SO42﹣,说法正确;

C、丙溶液是氯化镁溶液,一定含有Cl﹣,说法正确;

D、丁溶液可能是硫酸溶液,也可能是碳酸钠溶液,因此可能含有Na+,说法错误;

故选:D。

例2、解:A、若甲为单质,乙为化合物,该应不一定是置换反应,如甲为氧气,乙为甲烷,甲烷和氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳和水,生成物均是化合物,不属于置换反应,不符合题意;

B、如丙、丁分别是盐和水,则甲和乙不一定是酸和碱,如氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,不符合题意;

C、若甲为BaCl2溶液,该过程为复分解反应,丙、丁中不一定有一种物质是碳酸钡或硫酸钡,如氯化钡和硝酸银反应生成氧化银和硝酸钡,不符合题意;

D、若甲、乙、丙、丁均为化合物,该应前后,各元素的化合价可能不变,如氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水,也可能改变,如二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,氮元素的合价发生了改变,符合题意;

故选:D。

例3、解:碳酸钾、氢氧化钠在水溶液中都显碱性,都能使酚酞变红色,碳酸钾和氯化钡反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸钾和氯化钡反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,取样品溶于水配成溶液,其中的一份滴加酚酞,溶液变红色,说明样品中可能含有碳酸钾、氢氧化钾中的一种或两种;加入足量的氯化钡,生成的白色沉淀中加入过量的稀盐酸,固体全部溶解,产生气泡,所以样品中一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾,无色滤液中滴加酚酞,无明显现象,所以样品中一定不含氢氧化钾,所以

(1)分析上述实验过程,关于该粉末的成分可以得到的结论是一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾和氢氧化钾,可能含有氯化钾;

(2)实验a~e中,由于C证明含有碳酸钾,碳酸钾溶液中显碱性,不必要进行的一项是b;

(3)上述实验中,“产生气泡”的反应是碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳,化学方程式为:BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑;

(4)A、氢氧化钠不会与碳酸钾、氯化钾反应,不能鉴别,故A错误;

B、盐酸会与碳酸钾反应生成二氧化碳气体,不会与氯化钾反应,现象不同,可以鉴别,故B正确;

C、酚酞遇碳酸钾溶液变红色,遇氯化钾溶液不变色,现象不同,可以鉴别,故C正确;

D、硝酸钠不会与碳酸钾、氯化钾反应,不能鉴别,故D错误。

(5)为了确定是否含有氯化钾,需要去除碳酸钾,去除碳酸钾利用硝酸,验证氯化钾需要利用硝酸银,所以将无色溶液A中依次加入足量的稀硝酸和硝酸银,若有沉淀生成,则固体粉末中含有氯化钾,若没有沉淀,则固体粉末中不含有氯化钾(合理即可)。

故答案为:(1)一定含有碳酸钾,一定不含硫酸钾和氢氧化钾,可能含有氯化钾;

(2)b;

(3)BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑;

(4)BC;

(5)将无色溶液A中依次加入足量的稀硝酸和硝酸银,若有沉淀生成,则固体粉末中含有氯化钾,若没有沉淀,则固体粉末中不含有氯化钾(合理即可)。

1.解:A、步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2,一定没有Na2CO3,不一定含有Na2SO4,也可能是含有K2SO4,故选项说法错误。

B、骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定含有K2SO4,也可能是含有Na2SO4,故选项说法错误。

C、步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定同时含有Na2SO4、K2SO4,也可能是只含有Na2SO4、K2SO4中的一种,故选项说法错误。

D、步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4,故选项说法正确。

故选:D。

2.解:A、步骤Ⅱ中沉淀不溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2,一定没有Na2CO3,不一定含有Na2SO4,也可能是含有K2SO4,故选项说法错误。

B、骤Ⅱ中沉淀部分溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定含有K2SO4,也可能是含有Na2SO4,故选项说法错误。

C、步骤Ⅲ中沉淀部分溶解,则原白色粉末中有Ba(OH)2、Na2CO3,不一定同时含有Na2SO4、K2SO4,也可能是只含有Na2SO4、K2SO4中的一种,故选项说法错误。

D、步骤Ⅲ中沉淀全部溶解,则原白色粉末一定有Ba(OH)2、Na2CO3,一定没有Na2SO4、K2SO4,故选项说法正确。

故选:D。

3.解:A、乙是最常用的溶剂,乙是水,丙是单质,则甲可以是过氧化氢,过氧化氢分解生成水和氧气,故选项说法正确;

B、若甲是一种常见的黑色固体,黑色固体碳能生成两种组成元素相同的气体一氧化碳和二氧化碳,丙→乙可以是二氧化碳和碳高温反应生成一氧化碳,故选项说法正确;

C、乙是一种常见的温室气体,则乙是二氧化碳,丙是大理石的主要成分,丙是碳酸钙,碳酸钠或碳酸钾可以和稀盐酸可以反立生成二氧化碳,可以和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,碳酸钙可以和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳可以和氢氧化钙反应生成碳酸钙,甲可以是K2CO3也可以是碳酸钠,故选项说法错误;

D、乙是紫红色金属,乙是铜,丙是蓝色溶液,可以是硝酸铜,甲能反应生成乙和丙,且是黑色固体,则甲是氧化铜,氧化铜和一氧化碳反应生成铜,氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜,铜和硝酸银溶液反应生成硝酸铜,铁和硝酸铜能反应生成铜,故选项说法正确;

故选:C。

1.解:A~F是初中常见的六种物质,且都含有一种相同元素,A、B、C、D、E是不同类别的物质,C可用于玻璃、造纸、纺织、洗涤剂的生产,所以C是碳酸钠,F是人体含量最多的物质,所以F是水,水会与B反应,B和碳酸钠可以相互转化,所以B是二氧化碳,A会转化成二氧化碳,会与水相互转化,所以A是氧气,水转化成的E会与碳酸钠反应,所以E是氢氧化钙,D会与氢氧化钙、碳酸钠反应,所以D是酸,可以是盐酸,经过验证,推导正确,

A、A~F中,B、F属于氧化物,故A错误;

B、D可以是盐酸、硫酸等,故B错误;

C、C与E反应是碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,会生成一种白色沉淀,故C正确;

D、水通电生成氧气的反应属于分解反应,故D错误。

故选:C。

2.解:(1)步骤Ⅰ:取一定量该粉末样品加入到盛有足量水的烧杯中,搅拌,静置,观察到烧杯中有白色不溶物,白色不溶物可能是碳酸钙,因为碳酸钙不溶于水,也可能是碳酸钡,因为氯化钡与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀。

(2)若原白色粉末中只含有CaCO3、Na2CO3两种物质,则滤液B中含碳酸钠,①滤液B中加少量的硝酸钡,硝酸钡与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和硝酸钠,②混合物C中加入酚酞,由于碳酸钠过量,碳酸钠呈碱性,酚酞试液变红,③混合物D中加入稀硝酸,硝酸与碳酸钡反应生成硝酸钡、水和二氧化碳,硝酸与碳酸钠反应生成硝酸钠、水和二氧化碳,由于硝酸过量,反应后溶液呈酸性,酚酞试液为无色,故③观察到的现象为产生气泡,白色沉淀溶解,溶液由红色变为无色。

故答案为:(1)CaCO3、BaCO3;

(2)为产生气泡,白色沉淀溶解,溶液由红色变为无色。

3.解:根据白色固体溶于水,得到白色沉淀和无色溶液A,白色沉淀与盐酸反应会生成无色气体B、固体部分被溶解。根据提供的物质碳酸钙难溶于水,与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,气体B为二氧化碳;氯化钡与硫酸钠溶液反应分别生成硫酸钡白色沉淀,硫酸钡沉淀不溶于稀盐酸,说明白色沉淀为碳酸钙和硫酸钡的混合物,白色不溶物为硫酸钡,则白色固体中一定含有氯化钡、碳酸钠和含硫酸钠;含铜离子的溶液为蓝色,溶液A为无色,说明一定不存在硫酸铜;所以:

(1)白色不溶物的成分是氯化钡、硫酸钠和碳酸钙;故答案为:氯化钡、硫酸钠和碳酸钙;

(2)氯化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,无色溶液A中一定含有的溶质是氯化钠;故答案为:氯化钠;

(3)气体B为二氧化碳,二氧化碳能溶于水,密度比空气大,若因此要收集气体B,则可选用如图装置中的②;故答案为:②。

【备考2023】浙教版科学中考第三轮冲刺讲义(十三)

物质的检验、鉴别、除杂

同课章节目录