13-2《致大海》课件(共19张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 13-2《致大海》课件(共19张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-17 07:34:45 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

致大海

普希金

教学目标

1、学习本诗借景抒情,融情于景的写法;

2、正确理解大海的象征意义,揣摩诗的意境;

3、反复朗读诗歌,结合时代背景,理解抒情主人公复杂的心绪;

4、体味诗人对自由的热烈向往与积极奋进的精神。

作者及背景介绍

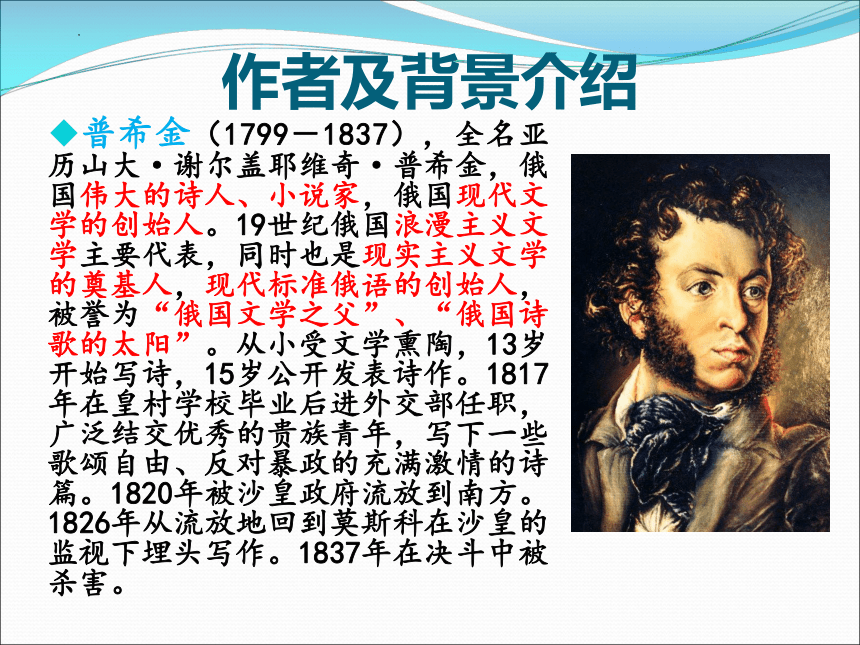

普希金(1799-1837),全名亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金,俄国伟大的诗人、小说家,俄国现代文学的创始人。19世纪俄国浪漫主义文学主要代表,同时也是现实主义文学的奠基人,现代标准俄语的创始人,被誉为“俄国文学之父”、“俄国诗歌的太阳”。从小受文学熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗作。1817年在皇村学校毕业后进外交部任职,广泛结交优秀的贵族青年,写下一些歌颂自由、反对暴政的充满激情的诗篇。1820年被沙皇政府流放到南方。1826年从流放地回到莫斯科在沙皇的监视下埋头写作。1837年在决斗中被杀害。

作者及背景介绍

普希金

在俄罗斯文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

代表作

叙事诗:《茨冈》《青铜骑士》

抒情诗:《自由颂》《致恰达耶夫》

长篇小说:《上尉的女儿》

长篇诗体小说:《叶甫盖尼·奥涅金》

作者及背景介绍

《致大海》写作背景

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金因创作了大量反对专制暴政和歌颂自由民主的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府放逐到南高加索。由于他热爱自由,不愿阿谀逢迎奥德萨总督,于1824年又革职遣送回乡

(第二次流放)。临别前

夕,诗人登上高加索海边

的岩石,面对波涛汹涌的

大海,想起与大海有关的

英雄,不禁思绪起伏,写

下了这首诗篇。

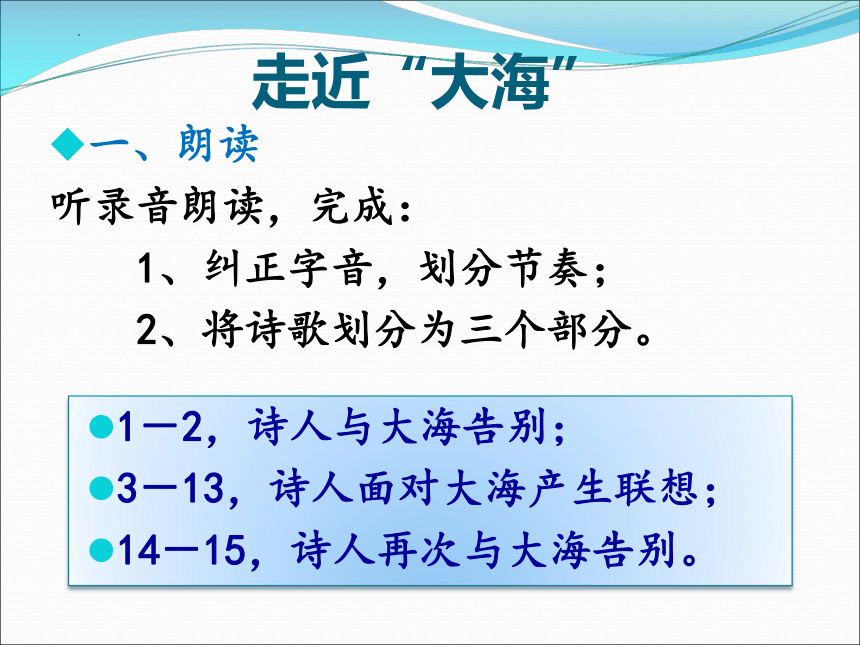

走近“大海”

一、朗读

听录音朗读,完成:

1、纠正字音,划分节奏;

2、将诗歌划分为三个部分。

1-2,诗人与大海告别;

3-13,诗人面对大海产生联想;

14-15,诗人再次与大海告别。

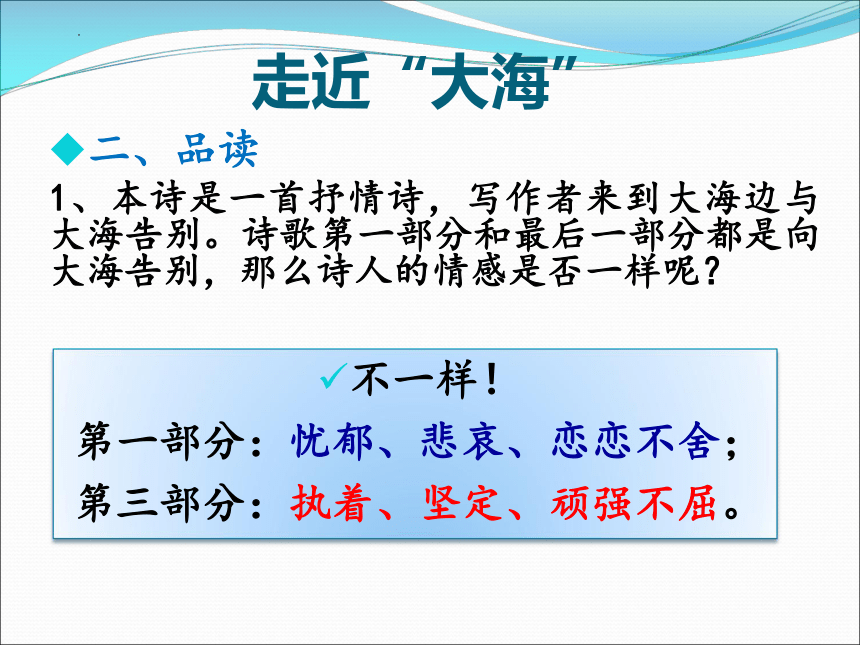

走近“大海”

二、品读

1、本诗是一首抒情诗,写作者来到大海边与大海告别。诗歌第一部分和最后一部分都是向大海告别,那么诗人的情感是否一样呢?

不一样!

第一部分:忧郁、悲哀、恋恋不舍;

第三部分:执着、坚定、顽强不屈。

走近“大海”

二、品读

2、诗中用那些意象来描绘大海?这些意象使你感受到一个怎样的大海?

作者用“回声”、“峭壁”、“山岩”“海湾””“光”、“影”、“浪花”等来描绘大海。

让我们感受到一个自由奔放、雄浑苍茫、汹涌澎湃、狂放不羁、反复无常、宽宏博大的大海。

走近“大海”

二、品读

3、从诗歌中找出作者直接描写大海的词语,并思考:诗人眼中的大海有哪些特点?

时而“幽静”、“倔强”、“壮观”;

时而“沉郁”、“任性”、“喜怒无常”、“无法克服”。

走近“大海”

三、悟读

1、大海的“幽静”“倔强”“壮观”“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克服”是令人赞赏的,“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克服”等词是贬义的,作者为什么对大海的这些特点大加赞赏呢?

“幽静”“倔强”“壮观”是大海性格中的一面,“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克制”是大海性格中的另一面,大海可以自由的展示自己性格中的任何一面,由此可见,作者赞赏的是大海的自由精神。

2、诗人面对大海为什么感到悲伤痛苦?

大海的自由奔放,勾起了诗人失去自由的“苦恼心伤”。

走近“大海”

三、悟读

3、大海象征了什么?诗人礼赞大海又反映了什么?

因为大海有广阔的胸怀,惊人的威力,壮丽的景色。更为重要的是大海是自由精神的象征。大海在这里成了自由的象征。赞美大海,也就表达了诗人追求自由的愿望。

诗歌的第一句“再见吧,自由奔放的大海!”即揭示了这种象征意义。

走近“大海”

三、悟读

4、诗人由大海而想起与大海有关的英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,这反映了诗人什么样的思想感情?

“大海”、“拿破仑”和“拜伦”都是自由精神的化身,他们对暴政和压迫永不屈服,诗人极力赞颂英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求;另一方面也反映了诗人对前程渺茫、壮志难酬的悲哀。

欣赏“大海”

赏析诗句

1、 仿佛是友人的忧郁的絮语,/仿佛他别离一刻的招呼,/最后一次了, /我听着你的/喧声呼唤, /你的沉郁的吐诉

大海这一意象已渗透了诗人强烈的主观情感。因为诗人将要被再次流放到另一个地方,因而大海也仿佛在为诗人发出“忧郁的絮语”,而大海又是自由精神的象征,在这临别时,她又向诗人发出了“喧声呼唤”,这正是自由精神的召唤。因而诗人在第3节中不禁直抒胸臆:“我静静地,迷惘地徘徊,苦思着我那珍爱的愿望。”充分表现了诗人对自由的向往与矢志追求。

欣赏“大海”

赏析诗句

2、 心里充满了你,/我将要把你的山岩,你的海湾,/你的光和影,你的浪花的喋喋,/带到森林,带到那寂静的荒原。

这这几句诗是卒章显志,是全文的深化和升华,诗人从拿破仑与拜伦两位革命者身上得到了精神力量,在最后告别大海时,他已消除了原先的“茫然”和“苦恼心伤”,这时“心里充满了你”,这里的“你”就是争取自由的崇高理想,并把这种理想即峭岩,海湾,闪光,阴影,波浪,带到“荒原”即第二次流放的地方。诗人的心灵由“大海”而得到彻底的净化,诗人感情也由此得到了新的升华。

小 结

这首诗具有强烈的时代感。诗人运用拟人、象征等艺术手法,反映了一个时代的精神,写出了人民的愿望、情绪和他们最关心的问题。他把自己对时代的感受,化为诗的情绪,融合在大海的形象中,竭力渲染,达到了寓情于景和借景抒情的目的。

延伸阅读

假如生活欺骗了你

假如生活欺骗了你,

不要忧郁,也不要愤慨!

不顺心时暂且克制自己,

相信吧,快乐之日就会到来。

我们的心儿憧憬着未来,

而今总是令人悲哀:

一切都是暂时的,转瞬即逝,

而那逝去的将变为可爱。

作 业

1、有感情朗读诗歌《致大海》与《假如生活欺骗了你》,体味其情感;

2、完成金牌学案《致大海》习题。

拿破仑

法兰西第一帝国皇帝,杰出的政治家、军事家。1799年11月9日发动政变,推翻督政府的统治,就任第一执政。1804年放弃共和制,建立法兰西帝国,自任皇帝,恢复等级制度和贵族称号,实行分封制。拿破仑执政期间对外战争频繁,多次打败数量上占优势的欧洲各国联军。1814年初反法同盟军队攻进法国境内,4月,拿破仑退位,被流放到厄尔巴岛。1815年3月从厄尔巴岛逃出,在法国人民和军队的拥戴下重返巴黎。驱逐了复辟的波旁王朝,6月,在滑铁卢被第七次反法同盟打败,再次被迫退位,流放到圣赫勒拿岛,后卒于该岛。

拜伦

英国19世纪初期伟大的浪漫主义诗人。出生在一个古老没落的贵族家庭,1809年剑桥大学毕业后,在贵族院获取了世袭议员的席位,但却受到歧视。带着一种愤懑的心情离开了祖国,先后游历了葡萄牙、西班牙等地。当时这些国家的民族解放运动正在发展,这大大开拓了诗人的社会政治视野。1811年回英国,为被迫害的工人辩护,严厉斥责政府的暴行。1816年离开英国参加意大利有名的烧炭党的秘密组织投身到火热的斗争中去,这一时期创作了著名的长篇叙事诗《唐璜》。1823意大利烧炭党运动遭到了失败,他离开意大利前往希腊参加希腊人民的民族解放斗争,1824年4月9日在暴风雨中骑马外出巡视,感染风寒,4月19日不幸与世长辞。

致大海

普希金

教学目标

1、学习本诗借景抒情,融情于景的写法;

2、正确理解大海的象征意义,揣摩诗的意境;

3、反复朗读诗歌,结合时代背景,理解抒情主人公复杂的心绪;

4、体味诗人对自由的热烈向往与积极奋进的精神。

作者及背景介绍

普希金(1799-1837),全名亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金,俄国伟大的诗人、小说家,俄国现代文学的创始人。19世纪俄国浪漫主义文学主要代表,同时也是现实主义文学的奠基人,现代标准俄语的创始人,被誉为“俄国文学之父”、“俄国诗歌的太阳”。从小受文学熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗作。1817年在皇村学校毕业后进外交部任职,广泛结交优秀的贵族青年,写下一些歌颂自由、反对暴政的充满激情的诗篇。1820年被沙皇政府流放到南方。1826年从流放地回到莫斯科在沙皇的监视下埋头写作。1837年在决斗中被杀害。

作者及背景介绍

普希金

在俄罗斯文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

代表作

叙事诗:《茨冈》《青铜骑士》

抒情诗:《自由颂》《致恰达耶夫》

长篇小说:《上尉的女儿》

长篇诗体小说:《叶甫盖尼·奥涅金》

作者及背景介绍

《致大海》写作背景

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金因创作了大量反对专制暴政和歌颂自由民主的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府放逐到南高加索。由于他热爱自由,不愿阿谀逢迎奥德萨总督,于1824年又革职遣送回乡

(第二次流放)。临别前

夕,诗人登上高加索海边

的岩石,面对波涛汹涌的

大海,想起与大海有关的

英雄,不禁思绪起伏,写

下了这首诗篇。

走近“大海”

一、朗读

听录音朗读,完成:

1、纠正字音,划分节奏;

2、将诗歌划分为三个部分。

1-2,诗人与大海告别;

3-13,诗人面对大海产生联想;

14-15,诗人再次与大海告别。

走近“大海”

二、品读

1、本诗是一首抒情诗,写作者来到大海边与大海告别。诗歌第一部分和最后一部分都是向大海告别,那么诗人的情感是否一样呢?

不一样!

第一部分:忧郁、悲哀、恋恋不舍;

第三部分:执着、坚定、顽强不屈。

走近“大海”

二、品读

2、诗中用那些意象来描绘大海?这些意象使你感受到一个怎样的大海?

作者用“回声”、“峭壁”、“山岩”“海湾””“光”、“影”、“浪花”等来描绘大海。

让我们感受到一个自由奔放、雄浑苍茫、汹涌澎湃、狂放不羁、反复无常、宽宏博大的大海。

走近“大海”

二、品读

3、从诗歌中找出作者直接描写大海的词语,并思考:诗人眼中的大海有哪些特点?

时而“幽静”、“倔强”、“壮观”;

时而“沉郁”、“任性”、“喜怒无常”、“无法克服”。

走近“大海”

三、悟读

1、大海的“幽静”“倔强”“壮观”“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克服”是令人赞赏的,“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克服”等词是贬义的,作者为什么对大海的这些特点大加赞赏呢?

“幽静”“倔强”“壮观”是大海性格中的一面,“阴沉”“任性”“喜怒无常”“无法克制”是大海性格中的另一面,大海可以自由的展示自己性格中的任何一面,由此可见,作者赞赏的是大海的自由精神。

2、诗人面对大海为什么感到悲伤痛苦?

大海的自由奔放,勾起了诗人失去自由的“苦恼心伤”。

走近“大海”

三、悟读

3、大海象征了什么?诗人礼赞大海又反映了什么?

因为大海有广阔的胸怀,惊人的威力,壮丽的景色。更为重要的是大海是自由精神的象征。大海在这里成了自由的象征。赞美大海,也就表达了诗人追求自由的愿望。

诗歌的第一句“再见吧,自由奔放的大海!”即揭示了这种象征意义。

走近“大海”

三、悟读

4、诗人由大海而想起与大海有关的英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,这反映了诗人什么样的思想感情?

“大海”、“拿破仑”和“拜伦”都是自由精神的化身,他们对暴政和压迫永不屈服,诗人极力赞颂英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求;另一方面也反映了诗人对前程渺茫、壮志难酬的悲哀。

欣赏“大海”

赏析诗句

1、 仿佛是友人的忧郁的絮语,/仿佛他别离一刻的招呼,/最后一次了, /我听着你的/喧声呼唤, /你的沉郁的吐诉

大海这一意象已渗透了诗人强烈的主观情感。因为诗人将要被再次流放到另一个地方,因而大海也仿佛在为诗人发出“忧郁的絮语”,而大海又是自由精神的象征,在这临别时,她又向诗人发出了“喧声呼唤”,这正是自由精神的召唤。因而诗人在第3节中不禁直抒胸臆:“我静静地,迷惘地徘徊,苦思着我那珍爱的愿望。”充分表现了诗人对自由的向往与矢志追求。

欣赏“大海”

赏析诗句

2、 心里充满了你,/我将要把你的山岩,你的海湾,/你的光和影,你的浪花的喋喋,/带到森林,带到那寂静的荒原。

这这几句诗是卒章显志,是全文的深化和升华,诗人从拿破仑与拜伦两位革命者身上得到了精神力量,在最后告别大海时,他已消除了原先的“茫然”和“苦恼心伤”,这时“心里充满了你”,这里的“你”就是争取自由的崇高理想,并把这种理想即峭岩,海湾,闪光,阴影,波浪,带到“荒原”即第二次流放的地方。诗人的心灵由“大海”而得到彻底的净化,诗人感情也由此得到了新的升华。

小 结

这首诗具有强烈的时代感。诗人运用拟人、象征等艺术手法,反映了一个时代的精神,写出了人民的愿望、情绪和他们最关心的问题。他把自己对时代的感受,化为诗的情绪,融合在大海的形象中,竭力渲染,达到了寓情于景和借景抒情的目的。

延伸阅读

假如生活欺骗了你

假如生活欺骗了你,

不要忧郁,也不要愤慨!

不顺心时暂且克制自己,

相信吧,快乐之日就会到来。

我们的心儿憧憬着未来,

而今总是令人悲哀:

一切都是暂时的,转瞬即逝,

而那逝去的将变为可爱。

作 业

1、有感情朗读诗歌《致大海》与《假如生活欺骗了你》,体味其情感;

2、完成金牌学案《致大海》习题。

拿破仑

法兰西第一帝国皇帝,杰出的政治家、军事家。1799年11月9日发动政变,推翻督政府的统治,就任第一执政。1804年放弃共和制,建立法兰西帝国,自任皇帝,恢复等级制度和贵族称号,实行分封制。拿破仑执政期间对外战争频繁,多次打败数量上占优势的欧洲各国联军。1814年初反法同盟军队攻进法国境内,4月,拿破仑退位,被流放到厄尔巴岛。1815年3月从厄尔巴岛逃出,在法国人民和军队的拥戴下重返巴黎。驱逐了复辟的波旁王朝,6月,在滑铁卢被第七次反法同盟打败,再次被迫退位,流放到圣赫勒拿岛,后卒于该岛。

拜伦

英国19世纪初期伟大的浪漫主义诗人。出生在一个古老没落的贵族家庭,1809年剑桥大学毕业后,在贵族院获取了世袭议员的席位,但却受到歧视。带着一种愤懑的心情离开了祖国,先后游历了葡萄牙、西班牙等地。当时这些国家的民族解放运动正在发展,这大大开拓了诗人的社会政治视野。1811年回英国,为被迫害的工人辩护,严厉斥责政府的暴行。1816年离开英国参加意大利有名的烧炭党的秘密组织投身到火热的斗争中去,这一时期创作了著名的长篇叙事诗《唐璜》。1823意大利烧炭党运动遭到了失败,他离开意大利前往希腊参加希腊人民的民族解放斗争,1824年4月9日在暴风雨中骑马外出巡视,感染风寒,4月19日不幸与世长辞。