2023年中考语文二轮复习作文专项:《材料作文的审题立意》指导课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文二轮复习作文专项:《材料作文的审题立意》指导课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 321.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-17 21:19:22 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

材料作文的审题立意

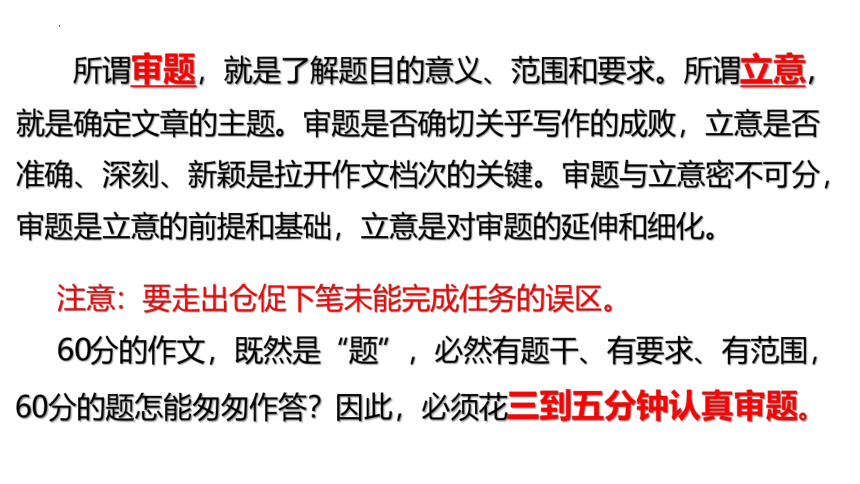

所谓审题,就是了解题目的意义、范围和要求。所谓立意,就是确定文章的主题。审题是否确切关乎写作的成败,立意是否准确、深刻、新颖是拉开作文档次的关键。审题与立意密不可分,审题是立意的前提和基础,立意是对审题的延伸和细化。

注意:要走出仓促下笔未能完成任务的误区。

60分的作文,既然是“题”,必然有题干、有要求、有范围,60分的题怎能匆匆作答?因此,必须花三到五分钟认真审题。

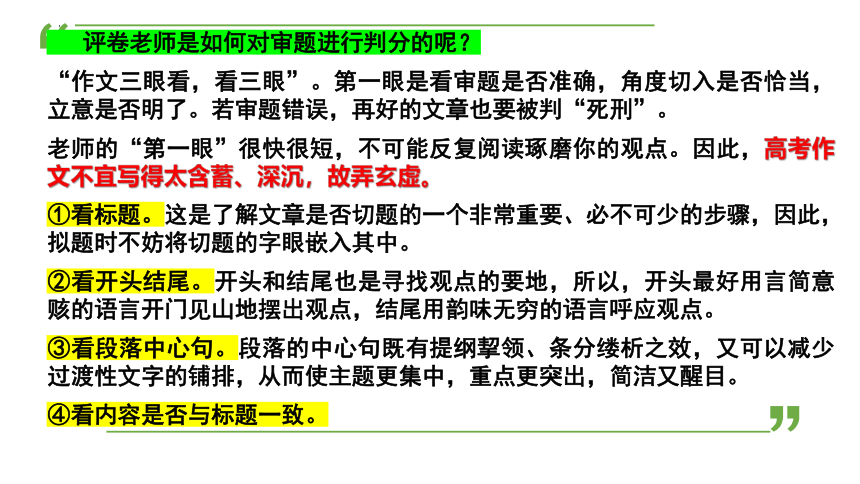

评卷老师是如何对审题进行判分的呢?

“作文三眼看,看三眼”。第一眼是看审题是否准确,角度切入是否恰当,立意是否明了。若审题错误,再好的文章也要被判“死刑”。

老师的“第一眼”很快很短,不可能反复阅读琢磨你的观点。因此,高考作文不宜写得太含蓄、深沉,故弄玄虚。

①看标题。这是了解文章是否切题的一个非常重要、必不可少的步骤,因此,拟题时不妨将切题的字眼嵌入其中。

②看开头结尾。开头和结尾也是寻找观点的要地,所以,开头最好用言简意赅的语言开门见山地摆出观点,结尾用韵味无穷的语言呼应观点。

③看段落中心句。段落的中心句既有提纲挈领、条分缕析之效,又可以减少过渡性文字的铺排,从而使主题更集中,重点更突出,简洁又醒目。

④看内容是否与标题一致。

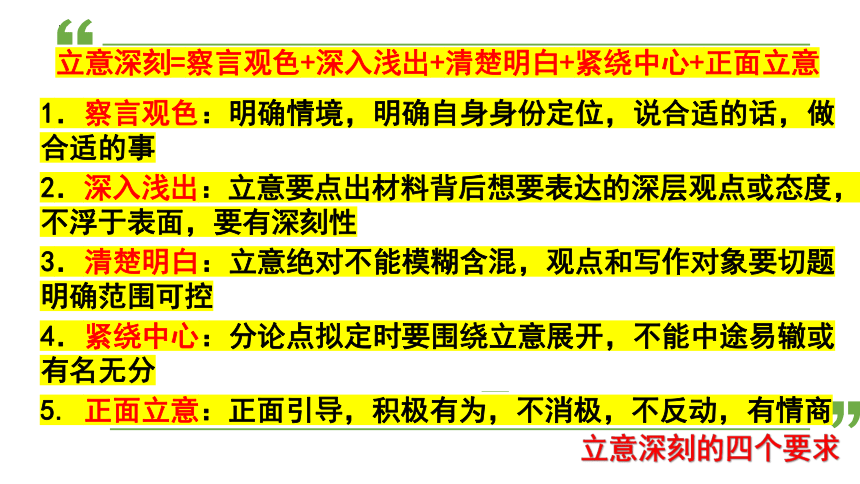

立意深刻的四个要求

立意深刻=察言观色+深入浅出+清楚明白+紧绕中心+正面立意

1.察言观色:明确情境,明确自身身份定位,说合适的话,做合适的事

2.深入浅出:立意要点出材料背后想要表达的深层观点或态度,不浮于表面,要有深刻性

3.清楚明白:立意绝对不能模糊含混,观点和写作对象要切题明确范围可控

4.紧绕中心:分论点拟定时要围绕立意展开,不能中途易辙或有名无分

5. 正面立意:正面引导,积极有为,不消极,不反动,有情商

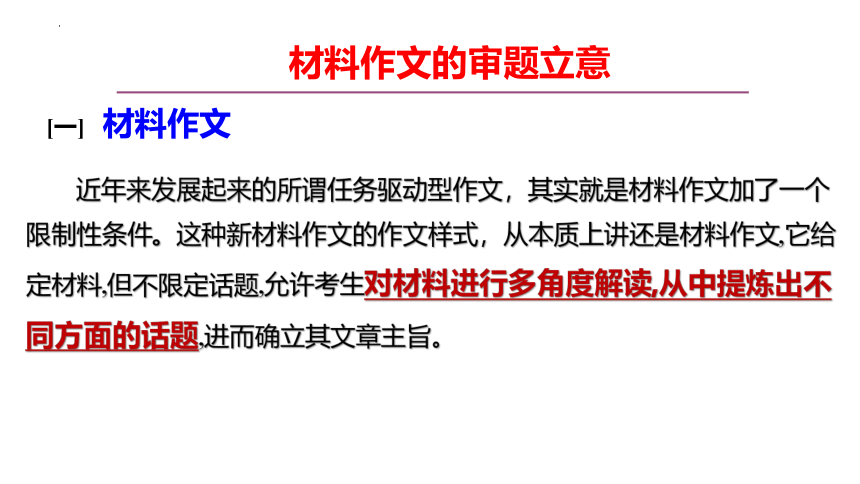

材料作文的审题立意

[一] 材料作文

近年来发展起来的所谓任务驱动型作文,其实就是材料作文加了一个限制性条件。这种新材料作文的作文样式,从本质上讲还是材料作文,它给定材料,但不限定话题,允许考生对材料进行多角度解读,从中提炼出不同方面的话题,进而确立其文章主旨。

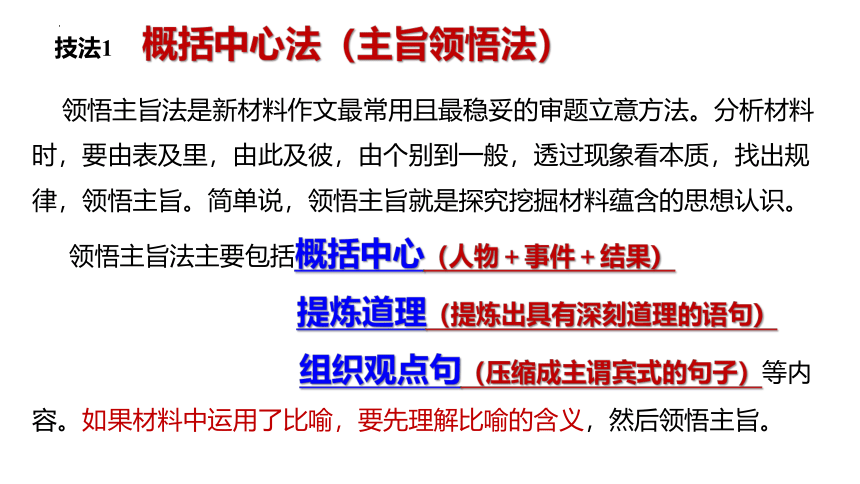

领悟主旨法是新材料作文最常用且最稳妥的审题立意方法。分析材料时,要由表及里,由此及彼,由个别到一般,透过现象看本质,找出规律,领悟主旨。简单说,领悟主旨就是探究挖掘材料蕴含的思想认识。

领悟主旨法主要包括概括中心(人物+事件+结果)

提炼道理(提炼出具有深刻道理的语句)

组织观点句(压缩成主谓宾式的句子)等内容。如果材料中运用了比喻,要先理解比喻的含义,然后领悟主旨。

技法1 概括中心法(主旨领悟法)

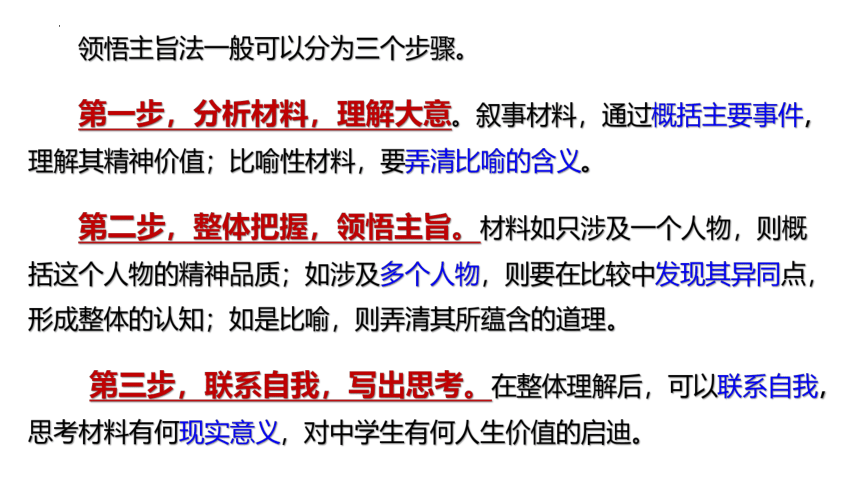

领悟主旨法一般可以分为三个步骤。

第一步,分析材料,理解大意。叙事材料,通过概括主要事件,理解其精神价值;比喻性材料,要弄清比喻的含义。

第二步,整体把握,领悟主旨。材料如只涉及一个人物,则概括这个人物的精神品质;如涉及多个人物,则要在比较中发现其异同点,形成整体的认知;如是比喻,则弄清其所蕴含的道理。

第三步,联系自我,写出思考。在整体理解后,可以联系自我,思考材料有何现实意义,对中学生有何人生价值的启迪。

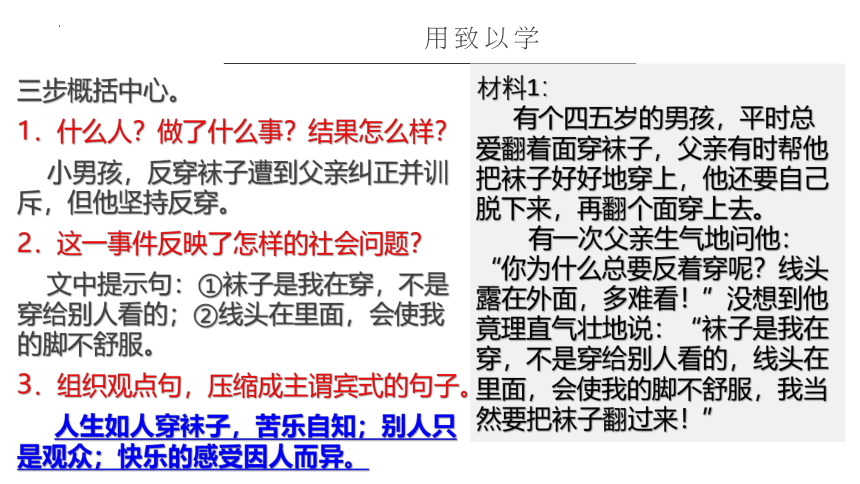

学以致用

材料1:

有个四五岁的男孩,平时总爱翻着面穿袜子,父亲有时帮他把袜子好好地穿上,他还要自己脱下来,再翻个面穿上去。

有一次父亲生气地问他:“你为什么总要反着穿呢?线头露在外面,多难看!”没想到他竟理直气壮地说:“袜子是我在穿,不是穿给别人看的,线头在里面,会使我的脚不舒服,我当然要把袜子翻过来!”

三步概括中心。

1.什么人?做了什么事?结果怎么样?

小男孩,反穿袜子遭到父亲纠正并训斥,但他坚持反穿。

2.这一事件反映了怎样的社会问题?

文中提示句:①袜子是我在穿,不是穿给别人看的;②线头在里面,会使我的脚不舒服。

3.组织观点句,压缩成主谓宾式的句子。

人生如人穿袜子,苦乐自知;别人只是观众;快乐的感受因人而异。

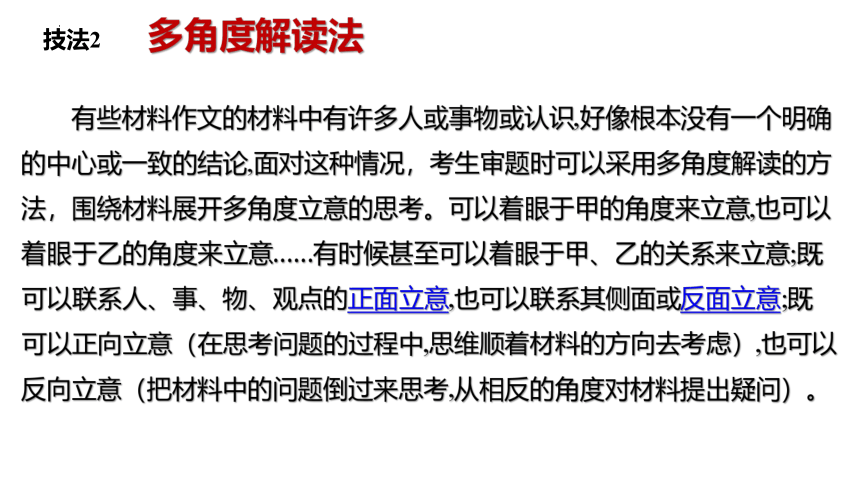

有些材料作文的材料中有许多人或事物或认识,好像根本没有一个明确的中心或一致的结论,面对这种情况,考生审题时可以采用多角度解读的方法,围绕材料展开多角度立意的思考。可以着眼于甲的角度来立意,也可以着眼于乙的角度来立意……有时候甚至可以着眼于甲、乙的关系来立意;既可以联系人、事、物、观点的正面立意,也可以联系其侧面或反面立意;既可以正向立意(在思考问题的过程中,思维顺着材料的方向去考虑),也可以反向立意(把材料中的问题倒过来思考,从相反的角度对材料提出疑问)。

技法2 多角度解读法

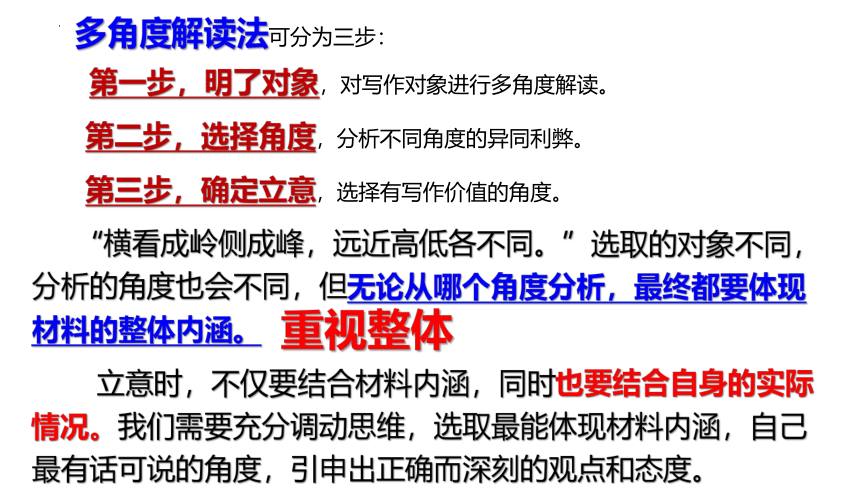

多角度解读法可分为三步:

第一步,明了对象,对写作对象进行多角度解读。

第二步,选择角度,分析不同角度的异同利弊。

第三步,确定立意,选择有写作价值的角度。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”选取的对象不同,分析的角度也会不同,但无论从哪个角度分析,最终都要体现材料的整体内涵。

立意时,不仅要结合材料内涵,同时也要结合自身的实际情况。我们需要充分调动思维,选取最能体现材料内涵,自己最有话可说的角度,引申出正确而深刻的观点和态度。

重视整体

典例分析

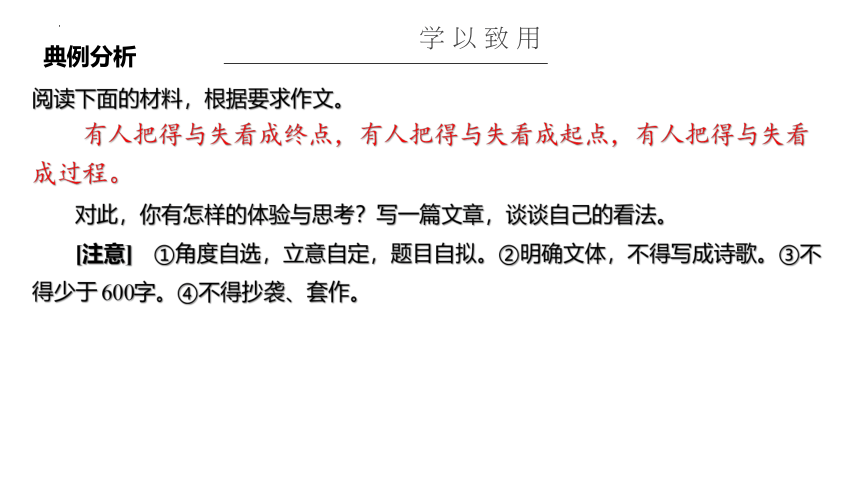

阅读下面的材料,根据要求作文。

有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

[注意] ①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于 600字。④不得抄袭、套作。

学以致用

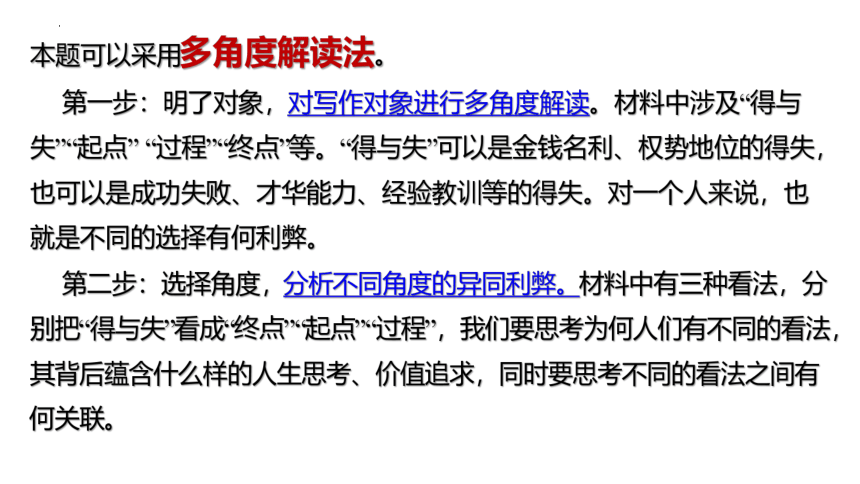

本题可以采用多角度解读法。

第一步:明了对象,对写作对象进行多角度解读。材料中涉及“得与失”“起点” “过程”“终点”等。“得与失”可以是金钱名利、权势地位的得失,也可以是成功失败、才华能力、经验教训等的得失。对一个人来说,也就是不同的选择有何利弊。

第二步:选择角度,分析不同角度的异同利弊。材料中有三种看法,分别把“得与失”看成“终点”“起点”“过程”,我们要思考为何人们有不同的看法,其背后蕴含什么样的人生思考、价值追求,同时要思考不同的看法之间有何关联。

第三步:确定立意,选择有写作价值的角度。

“把得与失看成终点”,是指凡事把结果终极化,人生的价值只是为了追求一个结果而已。成功时,可能会趾高气扬,得意忘形;失败时,可能会自暴自弃,失去自信。但这种人做事有很好的规划和执着的追求。“把得与失看成起点”,这种人把得失看得很淡,不断地前进,但前进的随意性很大,缺少规划,缺少长远的目标。“把得与失看成过程”,这种人认为得失并不重要,重要的是生命沿途的风景,是每一个当下,是整个人生。

[立意] ①把得与失看成终点,可以让我们好好总结过去。

②把得与失看成起点,可以让我们重新扬帆起航。

③把得与失看成过程,可以让我们更加珍惜当下。

④得与失既是终点,也是起点,更是过程。

1.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

材料三 华东政法大学一学生没有按时交作业,老师允许其以“论证迟交作业的正当性”的作业作为替代,两人由此开展了颇具学术性的交流。

在这个文化多元的时代,如何面对质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

学以致用

审题立意过程:

(1)找准对象

写作对象为 ,核心词语为 。

(2)析清逻辑

题目中所给的三则材料,不同的组合可以建立起一定的关系。

组合: 。

组合: 。

组合: 。

(3)重视整体

从整体看,三则材料体现了 的优秀精神品质,而这些品质在当下 。

(4)树立观点

这一题目,可以从k 或 等方面立意。

学以致用

审题立意过程:

(1)找准对象

写作对象为 题目中给出的三则材料,核心词语为 质疑 。

(2)析清逻辑

题目中所给的三则材料,不同的组合可以建立起一定的关系。

1、2 组合: 可以写“质疑诚可贵,慎思价更高”。

2、3 组合: 可以写“不唯书,不唯上,只唯实”。

1、3 组合: 可以写“鼓励质疑,平等对话” 。

(3)重视整体

从整体看,三则材料体现了 鼓励质疑,敢于质疑的优秀精神品质,而这些品质在当下 具有积极向上的意义 。

(4)树立观点

题目可以从 质疑是对科学的探索,而不是对科学的恐惧、l质疑使科学得以发展或 质疑是谨慎思考后的提问,而不是冲动盲目的攻击等方面立意。

学以致用

技法3 抓关键词句法

要紧紧抓住材料中有暗示材料主旨作用的关键性词语、句子,它往往是命题者进行评议的词句或主人公表明心志、揭示动因的词句,但也不可忽视命题者的提示性语句。

材料后面的提示语及要求部分,不仅是对材料内涵的概括,还体现了命题者特意设定的写作方向。不同的提示语,引发的思维走向是不同的,理解时需要抓住其中的关键语句进行分析。

这里所说的求异同法,适用于有多则材料的作文题。多则材料,不管是理论材料,还是事实材料,考生都应先对各则材料进行对照分析,弄清材料间的关系,然后辩证立意。有时候,材料数量多,还可以取其中二至三则材料的共同点来确定立意。多则材料之间的关系可以分为以下六种:

同一关系 几则材料的内涵有相同之处。先逐则分析材料的内涵,然后加以比较,找出共同点,这个共同点就是作文立意的所在。

对立关系 几则材料的话题相同,但观点相反。对于这些材料,首先,考生要提炼材料的共同话题。其次,要比较各则材料间的不同点。最后,要综合所有材料,从辩证的角度,提炼出富含思辨色彩的观点。行文时,考生要注重辩证分析,选择素材时最好做到正反兼顾。

技法4 求异同法

递进关系 几则材料的话题相同,但观点之间存在递进关系。立意时,考生的思考重心应落在最后一则材料上,但也要兼顾前面几则材料的观点。

互补关系 几则材料的观点既不相同,也不相反,而是各偏执于一点,带有片面性。考生可以选择一则材料进行立意;但要想立意深刻,则需要将各则材料的观点加以分析,找出它们之间的不同,进而归纳出一个全面、正确的观点。

线性关系 几则材料讲述共同的话题,各则材料之间存在时间、地点等方面的线性关系。这类试题的审题关键是厘清材料间的线性关系。

综合型 多则材料的观点之间存在多种逻辑关系。审题立意时,考生需要逐则分析材料的观点,明辨材料之间的关系,合理组合,确定立意。

阅读下面的材料,按要求作文。

(1)我们的咖啡不是填饱肚子,而是充实灵魂。——舒尔兹

(2)如果你有两块面包,你得用一块去换一朵水仙花。——穆罕默德

(3)人不能光靠吃米活着。——巴金

(4)我要做远方的忠诚的儿子和物质的短暂情人。——海子

读了以上材料,你有何感悟?写一篇不少于 600字的文章。

学以致用

四则材料均与“精神与物质”相关,有共性,但又各有侧重。

第(1)则材料强调提升精神的境界。第(2)则材料谈的是在满足一定的物质生活后,要有精神生活。第(3)则材料在理解物质与精神的关系中突出精神的作用。第(4)则材料是对精神世界的执着、忠诚。

每一则名言都点明了对“精神”的追求与坚持。精神与物质相对,是人的一种意识,也是一种信仰。一切有形的东西都会消逝,只有一种东西属于你自己,并且超越于有形,那就是你的精神。没有了精神,人生也就没有了意义。具体思考时,先要提取四则材料的共性,从“精神与物质”这一组概念进行思考,进而表达对生活理想、精神追求、灵魂生活等的理解和认识。立意时,则可以围绕这一共性主题,选择其中的一个侧面,突出表现对精神世界的深入理解。

学以致用

3. 阅读下面的材料,根据要求写作。

不错,目前的中国,固然是江山破碎,国弊民穷,但谁能断言,中国没有一个光明的前途呢?不,决不会的,我们相信,中国一定有个可赞美的光明前途。

——方志敏

国家是大家的。爱国是个个人的本分。

——陶行知

若能作一朵小小的浪花奔腾,呼啸加入献身者的滚滚洪流中推动人类历史向前发展,我觉得这才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。

——黄大年

以上材料触发了你怎样的思考和感悟?请据此写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于 600字;④不得抄袭,不得套作。

学以致用

本题可采用求异同法。

本题给出了三则名言,三则名言都代表了社会的正能量,符合社会主义核心价值观。考生需要找到材料的共同内涵,或者分析出三则名言各自的侧重点。

方志敏的话主要表达了对国家充满希望的感情;陶行知的话主要传达了每个人都要有爱国情怀的观点;黄大年的话主要表达了个人要献身于人类历史的发展中的观点。考生可以选择其中一个角度来立意,如“对祖国的光明前途的坚定信心”“爱国”“个人献身于人类历史的发展中”;也可以综合其中两则材料的观点来立意,如“从‘个人对国家的热爱’到‘个人对人类历史的发展的贡献’”,逐层深入。

但是,采用求同分析法立意,也就是综合三则名言的共同点来立意,才是最佳的思路,比如可以从爱国情怀和时代精神的角度论述爱国主义的重要表现是要有时代精神,个人要为时代的发展贡献自己的力量,也可以从人类、社会发展的角度讨论爱国主义思想,等等。

[立意]

①时代精神,爱国情怀。

②高举爱国旗帜,为人类发展做贡献。

③社会责任,青春风采。

④不懈奋斗,青春无悔。

辩证分析就是要从事物的两方面进行辩证思考,或一分为二地认识事物,或从比较异同的角度思考,或从侧面与全面、部分与整体的关系的角度思考,都有助于全面认识、从现象到本质地揭示事物特征,提出准确而全面的观点或理由。

辩证分析法适用于各则材料的内涵相互对立,并且各则材料的观点都有一定的道理,却又不完全正确或认识不全面的作文题目。

用辩证分析法审题可分为四步:

第一步,辩证分析,形成认识。

第二步,由此及彼,拓展丰富。

第三步,选准角度,优化立意。

第四步,从我出发,写出思考。

技法5 辩证分析法

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 600字的文章。

放眼今日中国,神舟十一号载人航天飞船与天宫二号完美对接,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,纯正中国基因“非洲天路”通车,“海斗”号无人潜水器成功下潜至万米……在发展的路上,我们绝不害怕,以非凡的勇气创造了一个又一个令世界瞩目的奇迹。在这些奇迹面前,我们也越来越变得不害怕自然,不害怕正义,不害怕良知……

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文。

解题:对“不害怕”这个话题,试题材料蕴含了两个观点,一个肯定,一个否定,属典型的二元矛盾型思辨类新材料作文,所以考生就着这两个观点便可展开立意:(1)肯定“不害怕”;(2)否定“不害怕”;(3)综合以上两点,辩证地看待“不害怕”。

材料展示(一 )

学以致用

思路解析

所谓“定点钻探,不及其余”,就是对于试题材料所提供或蕴含的多个观点,考生只需选取任一观点并将其作为全文的唯一中心观点即可,而对于其他观点可避而不谈。

1.定点钻探,不及其余

从“不害怕”切入

《不害怕铸就辉煌》

不害怕铸就个人辉煌。因为不害怕,项羽之于巨鹿,破釜沉舟;因为不害怕,韩信之于井陉,置之死地而后生;因为不害怕,郭川成为第一个单人不间断环球航行的中国人;因为不害怕,比尔·盖茨敢于放弃学业,选择创业。

不害怕铸就民族辉煌。因为不害怕,马云对阿里巴巴大胆尝试;因为不害怕,海尔敢于突破以科技创新求发展;因为不害怕,邓小平提出“一国两制”;因为不害怕,中华民族在实现“中国梦”的道路上奋勇前进。

学以致用

所谓“八二比例,重点突出”,就是对于试题材料所提供或蕴含的多个观点,考生可选取任一观点将其作为全文的主观点,并将此观点当成文章的重点来写,用墨要占全文的80%,而对于其他的观点,考生只需略谈一下,用墨占全文的20%即可。

2.八二比例,重点突出

侧重有所害怕

略谈不害怕

《有所害怕,有所不害怕》

在这些奇迹面前,我们也越来越变得不害怕自然,不害怕正义,不害怕良知……但我们为这些不害怕已经付出了沉痛的代价,所以,我们必须有所害怕,心存敬畏之心。

有所害怕,敬畏我们赖以生存的大自然。为什么全球气候变暖、地震频发、多种生物灭绝?根本原因在于我们对自然缺乏最基本的敬畏之心。有所害怕,敬畏人类的历史。德国总理惊世一跪赢得世人的敬重,为何日本右翼否认侵略,篡改教科书?根本原因在于他们对历史缺乏最基本的敬畏之心。有所害怕,敬畏我们的文化。当《宫》《抗日奇侠》等各种穿越剧、“神剧”不断被搬上荧屏时,当西北大学“校董成神”时,当杜甫很忙时,我们对文化的敬畏之心又在何方?

当然,我们也不能什么都害怕,那样我们将裹足不前。张无忌优柔寡断,瞻前顾后,终难成大器;李斯害怕失去权势,残害同窗韩非,自己也难逃被戮。所以有所害怕,有所不害怕才是人生之智慧。

思路解析

技法1 概括中心法(主旨领悟法)

技法2 多角度解读法

技法3 抓关键词句法

技法4 求异同法

技法5 辩证分析法

其他技法

由果溯因法

寓意揭示法

舍次求主法

互补完善法

1.阅读下面的材料,根据要求答题。

初一男孩儿李仁志在《少年说》节目上,有关妈妈的告白引发观众的“集体泪崩”。

“我的妈妈每天在城市的大街小巷里穿梭,她就是一名配送员……”这个13岁的孩子,没有躲闪,没有犹豫,大方自豪地向大家介绍妈妈的职业。

“妈妈的工作十分辛苦,无论风吹雨打都要按点派送。但有时还会遭到客人无理取闹,甚至面临恶意差评,尽管如此,妈妈对我说:‘无理取闹的人只是少数,生活里还是有很多善良的人。’”

(1)观众为什么要“集体泪崩”?

(2)孩子的优秀表现是谁造就的?

(3)你能根据材料确定哪些立意?

学以致用

答案:

(1)因为观众被孩子体现出来的精神品格所感染。

(2)是孩子的母亲通过言传身教造就了孩子的优秀。

(3)(立意示例)

①良好的家庭教育是孩子健康成长的第一要义;

②相信人性之美;

③体会劳动之美。

由果溯因法

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”、“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立论点。

寓意揭示法

示例: 驴子驮盐渡河,它滑了一下,跌进水里,盐溶化了,它站起来时轻了许多。这件事使它很高兴。又有一天,它驮了海绵走到河边,故意一滑,跌进水里,那海绵吸了水,驴子站不起来,终于淹死了。

这则寓言告诉我们,一切应从实际出发,情况变化了,我们的思想和工作方法也应随之变化,如果墨守成规,或盲目套用,必将招致失败。写作时要透过驴子驮盐和海绵的表象,把握并取其寓意作为文章的论点。

学以致用

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确哪些是材料的主要人物或事件,哪些是次要人物或事件,并舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

舍次求主法

学以致用

示例:公交车靠站停稳后,车站上一位妇女为抓紧时间,抱起原先站着等车的小孩上车。车上一青年乘客主动起身让座。抱小孩妇女谢过对方,放下小孩,笑笑说:“小家伙刚会走路,还是让他自己站吧。”此刻,见两人互相谦让,无人入座,一旁的时髦少妇眼明手快,一屁股坐下,并大声招呼道:“囡囡,妈妈帮侬抢到座位了。”

材料中共出现了三个“人物”。无论从让座青年角度提倡 “要助人为乐”,还是从抢座位的时髦少妇方面提出“要文明礼让”,似乎均无不可。然而从整个材料的重心、指向来看,应舍弃后两个次要人物,着眼点放在主角抱小孩的妇女身上,宜立意“尽早让孩子自立”。

示例

①佛罗伦萨诗人但丁的名言:“走自己的路,让别人去说吧! ”

②波兰谚语:“常问路的人不会迷失方向。”

材料①“走自己的路”强调要有坚定的信念;材料②“常问路的人不会迷失方向”是讲走路时要有虚心求教的精神,要听从他人指导。

两者孰是孰非 两者具有很强的互补性,若将两者结合起来,就既全面又合理。因此,可以提炼这样的观点:只有既有“走自己的路”的坚定信念,又有“常问路”的虚心精神,才能走好自己的人生之路。

互补完善法

学以致用

技法6 综合运用法

考生审题立意,并非单纯运用某一种技法,而是综合运用领悟主旨法、多角度解读法、抓关键词句法、求异同法、辩证分析法等,甚至考生还可运用自己的富有个性化的技法。唯此,选择的空间才会更大,立意才会更准确。立意时要注意以下四点要求:

立意要正确 首先是思想内容正确;其次是文章的立意要符合题目的要求,即切题。

立意要新颖 要有自己的独特发现和感受。

立意要深刻 “深刻”就是能“见人所未见,发人所未发”,写出“人人心中皆有,人人笔下俱无”的意思来。

立意要集中 一篇文章立意必须明确。多中心就等于没有中心,思想可以丰富,主题必须集中,即只能有一个主题。

学以致用

针对训练

阅读下面文字,根据要求作文。

浙江大地,历史上孕育过务实、知行合一、经世致用等思想,今天又形成了“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神。

在与时俱进的浙江文化滋养下,代代浙江人书写了一个又一个浙江故事,创造了一个又一个浙江传奇。

作为浙江学子,站在人生新起点,你有怎样的体验和思考?结合上述材料,写一篇文章。

[注意] ①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于 600字。④不得抄袭、套作。

学以致用

[审题] 本题可以采用综合运用法。

①领悟主旨法。材料第一段从历史和现实的角度阐述了“浙江精神”的内涵。第二段从与时俱进和创造性的角度体现了“浙江精神”的不同侧面。材料中心是以强烈的责任感和使命感思考“浙江精神”。

②抓关键词句法。可从材料里找到有关核心事件及情感态度的关键词句。“浙江精神”是关键词语, “务实”“知行合一”“经世致用”等思想体现了“浙江精神”的历史内涵,“干在实处、走在前列、勇立潮头”体现了“浙江精神”的现实意义,“与时俱进”体现了浙江文化的特点。这样,文章的立意就基本明确了。

③多角度解读法。就材料而言,可从三个角度进行思考:角度一,传承与发扬“浙江精神”;角度二,脚踏实地才是真;角度三,与时俱进,勇于创新。

[立意] ①继承和发扬“浙江精神”。②做新时代青年,内化“浙江精神”。③践行“浙江精神”,勇立潮头。④肩负时代使命,发展“浙江精神” 。⑤与时俱进,传承与创新。⑥实干进取。

[立意]

①写阅读中的乐、实践中的趣、交往中的情、见闻中的美。

②写下棋、弹琴、听音乐、练书法、跳舞、参加军训、参加机器人大赛、熬夜编程等,表现乐在其中。

③写亲情,通过叙写冲突、误解,揭示“背后是关爱”“亲情无价”“亲情永恒”等主题。

④写友人、师生、邻居,表达眷念、不舍、温馨、友谊之树常青等感情。

⑤写大爱,比如写“感动中国”人物,揭示其精神内涵、灵魂美质。

⑥写爱国心、责任感等。

⑦写历史文化名人和诗词歌赋所蕴含的文化意蕴。

材料作文的审题立意

所谓审题,就是了解题目的意义、范围和要求。所谓立意,就是确定文章的主题。审题是否确切关乎写作的成败,立意是否准确、深刻、新颖是拉开作文档次的关键。审题与立意密不可分,审题是立意的前提和基础,立意是对审题的延伸和细化。

注意:要走出仓促下笔未能完成任务的误区。

60分的作文,既然是“题”,必然有题干、有要求、有范围,60分的题怎能匆匆作答?因此,必须花三到五分钟认真审题。

评卷老师是如何对审题进行判分的呢?

“作文三眼看,看三眼”。第一眼是看审题是否准确,角度切入是否恰当,立意是否明了。若审题错误,再好的文章也要被判“死刑”。

老师的“第一眼”很快很短,不可能反复阅读琢磨你的观点。因此,高考作文不宜写得太含蓄、深沉,故弄玄虚。

①看标题。这是了解文章是否切题的一个非常重要、必不可少的步骤,因此,拟题时不妨将切题的字眼嵌入其中。

②看开头结尾。开头和结尾也是寻找观点的要地,所以,开头最好用言简意赅的语言开门见山地摆出观点,结尾用韵味无穷的语言呼应观点。

③看段落中心句。段落的中心句既有提纲挈领、条分缕析之效,又可以减少过渡性文字的铺排,从而使主题更集中,重点更突出,简洁又醒目。

④看内容是否与标题一致。

立意深刻的四个要求

立意深刻=察言观色+深入浅出+清楚明白+紧绕中心+正面立意

1.察言观色:明确情境,明确自身身份定位,说合适的话,做合适的事

2.深入浅出:立意要点出材料背后想要表达的深层观点或态度,不浮于表面,要有深刻性

3.清楚明白:立意绝对不能模糊含混,观点和写作对象要切题明确范围可控

4.紧绕中心:分论点拟定时要围绕立意展开,不能中途易辙或有名无分

5. 正面立意:正面引导,积极有为,不消极,不反动,有情商

材料作文的审题立意

[一] 材料作文

近年来发展起来的所谓任务驱动型作文,其实就是材料作文加了一个限制性条件。这种新材料作文的作文样式,从本质上讲还是材料作文,它给定材料,但不限定话题,允许考生对材料进行多角度解读,从中提炼出不同方面的话题,进而确立其文章主旨。

领悟主旨法是新材料作文最常用且最稳妥的审题立意方法。分析材料时,要由表及里,由此及彼,由个别到一般,透过现象看本质,找出规律,领悟主旨。简单说,领悟主旨就是探究挖掘材料蕴含的思想认识。

领悟主旨法主要包括概括中心(人物+事件+结果)

提炼道理(提炼出具有深刻道理的语句)

组织观点句(压缩成主谓宾式的句子)等内容。如果材料中运用了比喻,要先理解比喻的含义,然后领悟主旨。

技法1 概括中心法(主旨领悟法)

领悟主旨法一般可以分为三个步骤。

第一步,分析材料,理解大意。叙事材料,通过概括主要事件,理解其精神价值;比喻性材料,要弄清比喻的含义。

第二步,整体把握,领悟主旨。材料如只涉及一个人物,则概括这个人物的精神品质;如涉及多个人物,则要在比较中发现其异同点,形成整体的认知;如是比喻,则弄清其所蕴含的道理。

第三步,联系自我,写出思考。在整体理解后,可以联系自我,思考材料有何现实意义,对中学生有何人生价值的启迪。

学以致用

材料1:

有个四五岁的男孩,平时总爱翻着面穿袜子,父亲有时帮他把袜子好好地穿上,他还要自己脱下来,再翻个面穿上去。

有一次父亲生气地问他:“你为什么总要反着穿呢?线头露在外面,多难看!”没想到他竟理直气壮地说:“袜子是我在穿,不是穿给别人看的,线头在里面,会使我的脚不舒服,我当然要把袜子翻过来!”

三步概括中心。

1.什么人?做了什么事?结果怎么样?

小男孩,反穿袜子遭到父亲纠正并训斥,但他坚持反穿。

2.这一事件反映了怎样的社会问题?

文中提示句:①袜子是我在穿,不是穿给别人看的;②线头在里面,会使我的脚不舒服。

3.组织观点句,压缩成主谓宾式的句子。

人生如人穿袜子,苦乐自知;别人只是观众;快乐的感受因人而异。

有些材料作文的材料中有许多人或事物或认识,好像根本没有一个明确的中心或一致的结论,面对这种情况,考生审题时可以采用多角度解读的方法,围绕材料展开多角度立意的思考。可以着眼于甲的角度来立意,也可以着眼于乙的角度来立意……有时候甚至可以着眼于甲、乙的关系来立意;既可以联系人、事、物、观点的正面立意,也可以联系其侧面或反面立意;既可以正向立意(在思考问题的过程中,思维顺着材料的方向去考虑),也可以反向立意(把材料中的问题倒过来思考,从相反的角度对材料提出疑问)。

技法2 多角度解读法

多角度解读法可分为三步:

第一步,明了对象,对写作对象进行多角度解读。

第二步,选择角度,分析不同角度的异同利弊。

第三步,确定立意,选择有写作价值的角度。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”选取的对象不同,分析的角度也会不同,但无论从哪个角度分析,最终都要体现材料的整体内涵。

立意时,不仅要结合材料内涵,同时也要结合自身的实际情况。我们需要充分调动思维,选取最能体现材料内涵,自己最有话可说的角度,引申出正确而深刻的观点和态度。

重视整体

典例分析

阅读下面的材料,根据要求作文。

有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

[注意] ①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于 600字。④不得抄袭、套作。

学以致用

本题可以采用多角度解读法。

第一步:明了对象,对写作对象进行多角度解读。材料中涉及“得与失”“起点” “过程”“终点”等。“得与失”可以是金钱名利、权势地位的得失,也可以是成功失败、才华能力、经验教训等的得失。对一个人来说,也就是不同的选择有何利弊。

第二步:选择角度,分析不同角度的异同利弊。材料中有三种看法,分别把“得与失”看成“终点”“起点”“过程”,我们要思考为何人们有不同的看法,其背后蕴含什么样的人生思考、价值追求,同时要思考不同的看法之间有何关联。

第三步:确定立意,选择有写作价值的角度。

“把得与失看成终点”,是指凡事把结果终极化,人生的价值只是为了追求一个结果而已。成功时,可能会趾高气扬,得意忘形;失败时,可能会自暴自弃,失去自信。但这种人做事有很好的规划和执着的追求。“把得与失看成起点”,这种人把得失看得很淡,不断地前进,但前进的随意性很大,缺少规划,缺少长远的目标。“把得与失看成过程”,这种人认为得失并不重要,重要的是生命沿途的风景,是每一个当下,是整个人生。

[立意] ①把得与失看成终点,可以让我们好好总结过去。

②把得与失看成起点,可以让我们重新扬帆起航。

③把得与失看成过程,可以让我们更加珍惜当下。

④得与失既是终点,也是起点,更是过程。

1.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

材料三 华东政法大学一学生没有按时交作业,老师允许其以“论证迟交作业的正当性”的作业作为替代,两人由此开展了颇具学术性的交流。

在这个文化多元的时代,如何面对质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

学以致用

审题立意过程:

(1)找准对象

写作对象为 ,核心词语为 。

(2)析清逻辑

题目中所给的三则材料,不同的组合可以建立起一定的关系。

组合: 。

组合: 。

组合: 。

(3)重视整体

从整体看,三则材料体现了 的优秀精神品质,而这些品质在当下 。

(4)树立观点

这一题目,可以从k 或 等方面立意。

学以致用

审题立意过程:

(1)找准对象

写作对象为 题目中给出的三则材料,核心词语为 质疑 。

(2)析清逻辑

题目中所给的三则材料,不同的组合可以建立起一定的关系。

1、2 组合: 可以写“质疑诚可贵,慎思价更高”。

2、3 组合: 可以写“不唯书,不唯上,只唯实”。

1、3 组合: 可以写“鼓励质疑,平等对话” 。

(3)重视整体

从整体看,三则材料体现了 鼓励质疑,敢于质疑的优秀精神品质,而这些品质在当下 具有积极向上的意义 。

(4)树立观点

题目可以从 质疑是对科学的探索,而不是对科学的恐惧、l质疑使科学得以发展或 质疑是谨慎思考后的提问,而不是冲动盲目的攻击等方面立意。

学以致用

技法3 抓关键词句法

要紧紧抓住材料中有暗示材料主旨作用的关键性词语、句子,它往往是命题者进行评议的词句或主人公表明心志、揭示动因的词句,但也不可忽视命题者的提示性语句。

材料后面的提示语及要求部分,不仅是对材料内涵的概括,还体现了命题者特意设定的写作方向。不同的提示语,引发的思维走向是不同的,理解时需要抓住其中的关键语句进行分析。

这里所说的求异同法,适用于有多则材料的作文题。多则材料,不管是理论材料,还是事实材料,考生都应先对各则材料进行对照分析,弄清材料间的关系,然后辩证立意。有时候,材料数量多,还可以取其中二至三则材料的共同点来确定立意。多则材料之间的关系可以分为以下六种:

同一关系 几则材料的内涵有相同之处。先逐则分析材料的内涵,然后加以比较,找出共同点,这个共同点就是作文立意的所在。

对立关系 几则材料的话题相同,但观点相反。对于这些材料,首先,考生要提炼材料的共同话题。其次,要比较各则材料间的不同点。最后,要综合所有材料,从辩证的角度,提炼出富含思辨色彩的观点。行文时,考生要注重辩证分析,选择素材时最好做到正反兼顾。

技法4 求异同法

递进关系 几则材料的话题相同,但观点之间存在递进关系。立意时,考生的思考重心应落在最后一则材料上,但也要兼顾前面几则材料的观点。

互补关系 几则材料的观点既不相同,也不相反,而是各偏执于一点,带有片面性。考生可以选择一则材料进行立意;但要想立意深刻,则需要将各则材料的观点加以分析,找出它们之间的不同,进而归纳出一个全面、正确的观点。

线性关系 几则材料讲述共同的话题,各则材料之间存在时间、地点等方面的线性关系。这类试题的审题关键是厘清材料间的线性关系。

综合型 多则材料的观点之间存在多种逻辑关系。审题立意时,考生需要逐则分析材料的观点,明辨材料之间的关系,合理组合,确定立意。

阅读下面的材料,按要求作文。

(1)我们的咖啡不是填饱肚子,而是充实灵魂。——舒尔兹

(2)如果你有两块面包,你得用一块去换一朵水仙花。——穆罕默德

(3)人不能光靠吃米活着。——巴金

(4)我要做远方的忠诚的儿子和物质的短暂情人。——海子

读了以上材料,你有何感悟?写一篇不少于 600字的文章。

学以致用

四则材料均与“精神与物质”相关,有共性,但又各有侧重。

第(1)则材料强调提升精神的境界。第(2)则材料谈的是在满足一定的物质生活后,要有精神生活。第(3)则材料在理解物质与精神的关系中突出精神的作用。第(4)则材料是对精神世界的执着、忠诚。

每一则名言都点明了对“精神”的追求与坚持。精神与物质相对,是人的一种意识,也是一种信仰。一切有形的东西都会消逝,只有一种东西属于你自己,并且超越于有形,那就是你的精神。没有了精神,人生也就没有了意义。具体思考时,先要提取四则材料的共性,从“精神与物质”这一组概念进行思考,进而表达对生活理想、精神追求、灵魂生活等的理解和认识。立意时,则可以围绕这一共性主题,选择其中的一个侧面,突出表现对精神世界的深入理解。

学以致用

3. 阅读下面的材料,根据要求写作。

不错,目前的中国,固然是江山破碎,国弊民穷,但谁能断言,中国没有一个光明的前途呢?不,决不会的,我们相信,中国一定有个可赞美的光明前途。

——方志敏

国家是大家的。爱国是个个人的本分。

——陶行知

若能作一朵小小的浪花奔腾,呼啸加入献身者的滚滚洪流中推动人类历史向前发展,我觉得这才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。

——黄大年

以上材料触发了你怎样的思考和感悟?请据此写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于 600字;④不得抄袭,不得套作。

学以致用

本题可采用求异同法。

本题给出了三则名言,三则名言都代表了社会的正能量,符合社会主义核心价值观。考生需要找到材料的共同内涵,或者分析出三则名言各自的侧重点。

方志敏的话主要表达了对国家充满希望的感情;陶行知的话主要传达了每个人都要有爱国情怀的观点;黄大年的话主要表达了个人要献身于人类历史的发展中的观点。考生可以选择其中一个角度来立意,如“对祖国的光明前途的坚定信心”“爱国”“个人献身于人类历史的发展中”;也可以综合其中两则材料的观点来立意,如“从‘个人对国家的热爱’到‘个人对人类历史的发展的贡献’”,逐层深入。

但是,采用求同分析法立意,也就是综合三则名言的共同点来立意,才是最佳的思路,比如可以从爱国情怀和时代精神的角度论述爱国主义的重要表现是要有时代精神,个人要为时代的发展贡献自己的力量,也可以从人类、社会发展的角度讨论爱国主义思想,等等。

[立意]

①时代精神,爱国情怀。

②高举爱国旗帜,为人类发展做贡献。

③社会责任,青春风采。

④不懈奋斗,青春无悔。

辩证分析就是要从事物的两方面进行辩证思考,或一分为二地认识事物,或从比较异同的角度思考,或从侧面与全面、部分与整体的关系的角度思考,都有助于全面认识、从现象到本质地揭示事物特征,提出准确而全面的观点或理由。

辩证分析法适用于各则材料的内涵相互对立,并且各则材料的观点都有一定的道理,却又不完全正确或认识不全面的作文题目。

用辩证分析法审题可分为四步:

第一步,辩证分析,形成认识。

第二步,由此及彼,拓展丰富。

第三步,选准角度,优化立意。

第四步,从我出发,写出思考。

技法5 辩证分析法

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 600字的文章。

放眼今日中国,神舟十一号载人航天飞船与天宫二号完美对接,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,纯正中国基因“非洲天路”通车,“海斗”号无人潜水器成功下潜至万米……在发展的路上,我们绝不害怕,以非凡的勇气创造了一个又一个令世界瞩目的奇迹。在这些奇迹面前,我们也越来越变得不害怕自然,不害怕正义,不害怕良知……

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文。

解题:对“不害怕”这个话题,试题材料蕴含了两个观点,一个肯定,一个否定,属典型的二元矛盾型思辨类新材料作文,所以考生就着这两个观点便可展开立意:(1)肯定“不害怕”;(2)否定“不害怕”;(3)综合以上两点,辩证地看待“不害怕”。

材料展示(一 )

学以致用

思路解析

所谓“定点钻探,不及其余”,就是对于试题材料所提供或蕴含的多个观点,考生只需选取任一观点并将其作为全文的唯一中心观点即可,而对于其他观点可避而不谈。

1.定点钻探,不及其余

从“不害怕”切入

《不害怕铸就辉煌》

不害怕铸就个人辉煌。因为不害怕,项羽之于巨鹿,破釜沉舟;因为不害怕,韩信之于井陉,置之死地而后生;因为不害怕,郭川成为第一个单人不间断环球航行的中国人;因为不害怕,比尔·盖茨敢于放弃学业,选择创业。

不害怕铸就民族辉煌。因为不害怕,马云对阿里巴巴大胆尝试;因为不害怕,海尔敢于突破以科技创新求发展;因为不害怕,邓小平提出“一国两制”;因为不害怕,中华民族在实现“中国梦”的道路上奋勇前进。

学以致用

所谓“八二比例,重点突出”,就是对于试题材料所提供或蕴含的多个观点,考生可选取任一观点将其作为全文的主观点,并将此观点当成文章的重点来写,用墨要占全文的80%,而对于其他的观点,考生只需略谈一下,用墨占全文的20%即可。

2.八二比例,重点突出

侧重有所害怕

略谈不害怕

《有所害怕,有所不害怕》

在这些奇迹面前,我们也越来越变得不害怕自然,不害怕正义,不害怕良知……但我们为这些不害怕已经付出了沉痛的代价,所以,我们必须有所害怕,心存敬畏之心。

有所害怕,敬畏我们赖以生存的大自然。为什么全球气候变暖、地震频发、多种生物灭绝?根本原因在于我们对自然缺乏最基本的敬畏之心。有所害怕,敬畏人类的历史。德国总理惊世一跪赢得世人的敬重,为何日本右翼否认侵略,篡改教科书?根本原因在于他们对历史缺乏最基本的敬畏之心。有所害怕,敬畏我们的文化。当《宫》《抗日奇侠》等各种穿越剧、“神剧”不断被搬上荧屏时,当西北大学“校董成神”时,当杜甫很忙时,我们对文化的敬畏之心又在何方?

当然,我们也不能什么都害怕,那样我们将裹足不前。张无忌优柔寡断,瞻前顾后,终难成大器;李斯害怕失去权势,残害同窗韩非,自己也难逃被戮。所以有所害怕,有所不害怕才是人生之智慧。

思路解析

技法1 概括中心法(主旨领悟法)

技法2 多角度解读法

技法3 抓关键词句法

技法4 求异同法

技法5 辩证分析法

其他技法

由果溯因法

寓意揭示法

舍次求主法

互补完善法

1.阅读下面的材料,根据要求答题。

初一男孩儿李仁志在《少年说》节目上,有关妈妈的告白引发观众的“集体泪崩”。

“我的妈妈每天在城市的大街小巷里穿梭,她就是一名配送员……”这个13岁的孩子,没有躲闪,没有犹豫,大方自豪地向大家介绍妈妈的职业。

“妈妈的工作十分辛苦,无论风吹雨打都要按点派送。但有时还会遭到客人无理取闹,甚至面临恶意差评,尽管如此,妈妈对我说:‘无理取闹的人只是少数,生活里还是有很多善良的人。’”

(1)观众为什么要“集体泪崩”?

(2)孩子的优秀表现是谁造就的?

(3)你能根据材料确定哪些立意?

学以致用

答案:

(1)因为观众被孩子体现出来的精神品格所感染。

(2)是孩子的母亲通过言传身教造就了孩子的优秀。

(3)(立意示例)

①良好的家庭教育是孩子健康成长的第一要义;

②相信人性之美;

③体会劳动之美。

由果溯因法

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”、“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立论点。

寓意揭示法

示例: 驴子驮盐渡河,它滑了一下,跌进水里,盐溶化了,它站起来时轻了许多。这件事使它很高兴。又有一天,它驮了海绵走到河边,故意一滑,跌进水里,那海绵吸了水,驴子站不起来,终于淹死了。

这则寓言告诉我们,一切应从实际出发,情况变化了,我们的思想和工作方法也应随之变化,如果墨守成规,或盲目套用,必将招致失败。写作时要透过驴子驮盐和海绵的表象,把握并取其寓意作为文章的论点。

学以致用

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确哪些是材料的主要人物或事件,哪些是次要人物或事件,并舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

舍次求主法

学以致用

示例:公交车靠站停稳后,车站上一位妇女为抓紧时间,抱起原先站着等车的小孩上车。车上一青年乘客主动起身让座。抱小孩妇女谢过对方,放下小孩,笑笑说:“小家伙刚会走路,还是让他自己站吧。”此刻,见两人互相谦让,无人入座,一旁的时髦少妇眼明手快,一屁股坐下,并大声招呼道:“囡囡,妈妈帮侬抢到座位了。”

材料中共出现了三个“人物”。无论从让座青年角度提倡 “要助人为乐”,还是从抢座位的时髦少妇方面提出“要文明礼让”,似乎均无不可。然而从整个材料的重心、指向来看,应舍弃后两个次要人物,着眼点放在主角抱小孩的妇女身上,宜立意“尽早让孩子自立”。

示例

①佛罗伦萨诗人但丁的名言:“走自己的路,让别人去说吧! ”

②波兰谚语:“常问路的人不会迷失方向。”

材料①“走自己的路”强调要有坚定的信念;材料②“常问路的人不会迷失方向”是讲走路时要有虚心求教的精神,要听从他人指导。

两者孰是孰非 两者具有很强的互补性,若将两者结合起来,就既全面又合理。因此,可以提炼这样的观点:只有既有“走自己的路”的坚定信念,又有“常问路”的虚心精神,才能走好自己的人生之路。

互补完善法

学以致用

技法6 综合运用法

考生审题立意,并非单纯运用某一种技法,而是综合运用领悟主旨法、多角度解读法、抓关键词句法、求异同法、辩证分析法等,甚至考生还可运用自己的富有个性化的技法。唯此,选择的空间才会更大,立意才会更准确。立意时要注意以下四点要求:

立意要正确 首先是思想内容正确;其次是文章的立意要符合题目的要求,即切题。

立意要新颖 要有自己的独特发现和感受。

立意要深刻 “深刻”就是能“见人所未见,发人所未发”,写出“人人心中皆有,人人笔下俱无”的意思来。

立意要集中 一篇文章立意必须明确。多中心就等于没有中心,思想可以丰富,主题必须集中,即只能有一个主题。

学以致用

针对训练

阅读下面文字,根据要求作文。

浙江大地,历史上孕育过务实、知行合一、经世致用等思想,今天又形成了“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神。

在与时俱进的浙江文化滋养下,代代浙江人书写了一个又一个浙江故事,创造了一个又一个浙江传奇。

作为浙江学子,站在人生新起点,你有怎样的体验和思考?结合上述材料,写一篇文章。

[注意] ①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于 600字。④不得抄袭、套作。

学以致用

[审题] 本题可以采用综合运用法。

①领悟主旨法。材料第一段从历史和现实的角度阐述了“浙江精神”的内涵。第二段从与时俱进和创造性的角度体现了“浙江精神”的不同侧面。材料中心是以强烈的责任感和使命感思考“浙江精神”。

②抓关键词句法。可从材料里找到有关核心事件及情感态度的关键词句。“浙江精神”是关键词语, “务实”“知行合一”“经世致用”等思想体现了“浙江精神”的历史内涵,“干在实处、走在前列、勇立潮头”体现了“浙江精神”的现实意义,“与时俱进”体现了浙江文化的特点。这样,文章的立意就基本明确了。

③多角度解读法。就材料而言,可从三个角度进行思考:角度一,传承与发扬“浙江精神”;角度二,脚踏实地才是真;角度三,与时俱进,勇于创新。

[立意] ①继承和发扬“浙江精神”。②做新时代青年,内化“浙江精神”。③践行“浙江精神”,勇立潮头。④肩负时代使命,发展“浙江精神” 。⑤与时俱进,传承与创新。⑥实干进取。

[立意]

①写阅读中的乐、实践中的趣、交往中的情、见闻中的美。

②写下棋、弹琴、听音乐、练书法、跳舞、参加军训、参加机器人大赛、熬夜编程等,表现乐在其中。

③写亲情,通过叙写冲突、误解,揭示“背后是关爱”“亲情无价”“亲情永恒”等主题。

④写友人、师生、邻居,表达眷念、不舍、温馨、友谊之树常青等感情。

⑤写大爱,比如写“感动中国”人物,揭示其精神内涵、灵魂美质。

⑥写爱国心、责任感等。

⑦写历史文化名人和诗词歌赋所蕴含的文化意蕴。

同课章节目录