语文综合性学习——诗歌拓展性学习 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文综合性学习——诗歌拓展性学习 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-18 17:46:10 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

“ 诗 魔 ” 厉 鹗

诗歌拓展性学习

时人对他的形象作过生动的描述:“尝曳步缓行,仰天摇首,虽在衢巷,时见吟咏之意,市人望见遥避之,呼为‘诗魔’”。

为何叫 “ 诗 魔 ”

28岁以前

28岁至45岁

45岁以后

厉鹗 生平

厉鹗,字太鸿,又字雄飞,号樊榭、南湖花隐,浙江钱塘(今杭州市)人,生于康熙三十一年五月初二日(1692年6月16日),卒于乾隆十七年九月十一日(1752年10月17日)。

他的先世居慈溪,后迁至钱塘。祖父大俊,父奇才,都是布衣。他排行第二,兄士泰,弟子山。他还在少年时,父亲就已去世,家境贫寒,全家人靠士泰卖烟叶为生。他因家庭生活所迫,几乎被士泰送进庙宇,后自己坚持不出家才作罢。

厉鹗 生平——28岁以前

生活虽然艰苦,但厉鹗的求知欲却很强。他刻苦用功,“读书数年,即学为诗,有佳句”。后来他又广泛涉猎,“于书无所不窥,所得皆用之于诗”。弱冠时,他从杭可庵游,可庵之子世骏小他4岁。他称可庵为先生,与世骏结为密友。他酷爱出游 ,在大自然的怀抱里,这位贫寒之子,迅速成长为一位诗人。

五十三年(1714年),厉鹗受聘来到了汪舍亭家,在听雨楼教授汪家的两个孩子:汪浦、汪沆。从五十三年到五十七年(1718年),他一直在汪家任师。在他的教授下,汪浦、汪沆学业大有长进。尤其是汪沆,后来也成为一位名士,并始终感激自己的恩师。

厉鹗 生平——28岁以前

五十九年(1720年),厉鹗参加乡试,考官是内阁学士李绂。在试闱中,李绂见到他的试卷,读了他写的谢表,感叹道:“此必诗人也!” 立即录取。中举之后,厉鹗登舟北上,准备参加京城会试。

在京城,厉鹗的诗受到了侍郎汤右曾的赏识。厉鹗春闱报罢,右曾殷勤办酒,收拾卧榻,派人致意要将厉鹗请到家中。厉鹗得信后却不辞而别。次日,右曾迎请时,他早已远去。

厉鹗 生平——28岁至45岁

回到家乡后,厉鹗更加热衷于出游吟诗。扬州盐商马曰琯、马曰璐兄弟贾而好儒,“以古书、朋友、山水为癖”,家中藏书极富。厉鹗年年相访,成为马家的常客 。

在马氏小玲珑山馆里,他肆意探讨,阅读了大量的书籍。他与马氏兄弟、杭世骏等浙江诗人结为邗江吟社,唱和切劘,“觞咏无虚日”。雍正年间,全祖望路过杭州,与厉鹗、杭世骏等结交,也成为诗社之友。他们一起讨论经史,考证掌故,写诗唱和。

乾隆元年(1736年),浙江总督程元章举荐博学鸿词18人,厉鹗、杭世骏都列名其中。但是,厉鹗无意应试。全祖望特地从京师写信相劝,希望他“与堇浦诸君勉之”。可惜在考试中,厉鹗误将论写在诗前,再次落第。

厉鹗 生平——28岁至45岁

厉鹗 生平——45岁以后

厉鹗归乡后,因治生无术,贫病交加。乾隆二年(1737年)夏,他咳嗽气喘,历秋渐痊。五年(1740年),他移居东城,又患足疾。旧时的文人尽管生活艰难,却还有姬妾。六年(1741年),爱姬朱满娘病,厉鹗典质以偿药费,终因治疗无效,迁延至七年(1742年)正月去世。以后,厉鹗身体更加孱弱,不断地受着肺病、齿痛等疾的折磨。在此期间,他的生活靠朋友们馈赠、补助,勉强维持。因年老无子,马曰琯又资助他再次纳妾刘姬。但是,刘姬不安于贫困,不久便离他而去。

厉鹗 生平——45岁以后

晚年的厉鹗尽管贫病多磨,著书立说却达到高潮。

丰富的著述并不能使诗人的生活得到改善,不得已,他决定另谋出路。十三年(1748年),他忽生宦情,决定以举人候选县令,应铨入都。朋友们认为他不宜担任此职,加以劝阻。他只得说出自己的苦衷,是为了求得俸禄以侍养老母。

当他北上来到天津时,老友查为仁正在为南宋周密的《绝妙好词》所作的笺注。对学术的热爱战胜了对仕宦的追求,他放弃入都的打算,和为仁同撰《绝妙好词笺》。几个月后,著作完成,他返棹南归。

厉鹗 生平——45岁以后

乾隆十七年(1752年)秋天,厉鹗病重。九月十日,他对汪沆说道:“予平生不谐于俗,所为诗文亦不谐于俗,故不欲向不知我者索序。诗词二集,已自序而授之梓,尚留小文二册藏敝箧,子知我者也,他日曷为我序而存之。”第二天,厉鹗辞世。

厉鹗 著作

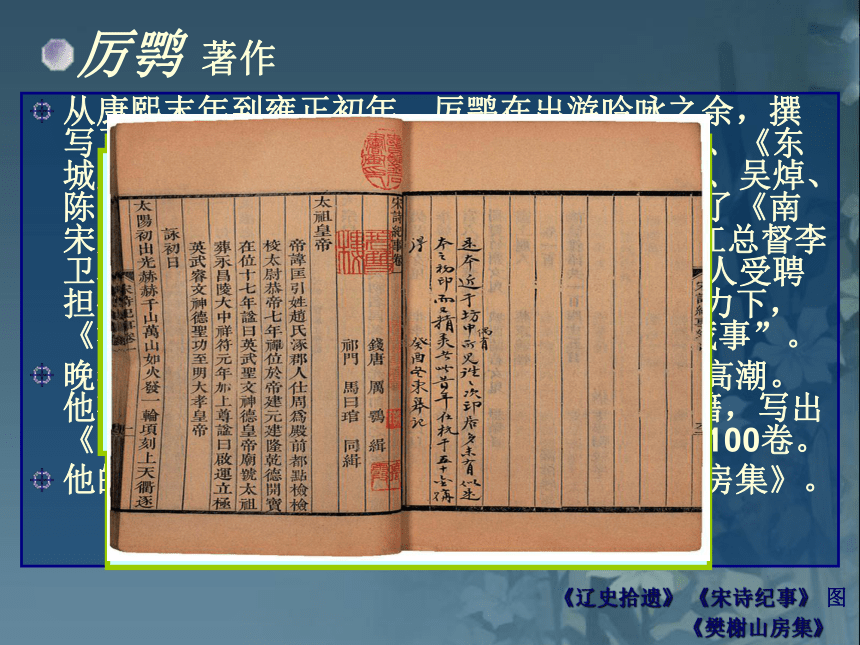

从康熙末年到雍正初年,厉鹗在出游吟咏之余,撰写了《南宋院画录》8卷、《秋林琴雅》4卷、《东城杂记》2卷、《湖船录》1卷,并同沈嘉辙、吴焯、陈芝光、符曾、赵昱、赵信一起,共同撰写了《南宋杂事诗》7卷。雍正九年(1731年),浙江总督李卫奉敕修《浙江通志》。厉鹗、杭世骏等28人受聘担任分修。在厉鹗、杭世骏等各位分修的努力下,《浙江通志》“越二年始削稿,又一年剞劂蒇事”。

晚年的厉鹗尽管贫病多磨,著书立说却达到高潮。他有感于《辽史》的简略,采摭300多种书籍,写出《辽史拾遗》24卷,还撰写了《宋诗纪事》100卷。

他的著作除上面提到的以外,还有《樊榭山房集》。

《宋诗纪事》和《辽史拾遗》是厉鹗的两部力作,受到时人的好评。《四库全书总目》评价道: “(《宋诗纪事》)全书网罗赅备,自序称阅书三千八百一十二家。今江南浙江所采遗书中,经其签题自某处钞至某处,以及经其点勘题识者,往往而是。则其用力亦云勤矣。考有宋一代之诗话者,终以是书为渊海,非胡仔诸家所能比较长短也。” “(《辽史拾遗》)拾辽史之遗,有注有补,均摘录旧文为纲,而参考他书条列于下。凡有异同,悉分析考证,缀以按语。……采辑散佚,足备考证。”

《樊榭山房集》是厉鹗的诗文集,乾隆年间刊行于世,被收入《四库全书》。《四库全书总目》介绍道:“《樊榭山房集》二十卷,国朝厉鹗撰。……前集诗分甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八卷,附以词,分甲、乙二卷,为康熙甲午至乾隆己未之作;续集亦诗八卷,而以北乐府一卷、小令一卷附焉,则己未至辛未作也。”

《辽史拾遗》 《宋诗纪事》

《樊榭山房集》

图

厉鹗 诗歌

他的诗﹐以游览之作最多﹐也最所擅长。诗宗南朝的谢灵运﹑谢朓和唐代的王 孟 韦 柳一派﹐但以取法宋人为主﹐他是清代雍正﹑乾隆时期“宋诗派”的代表作家﹐为“浙派”诗领袖﹐风格清秀﹑恬淡﹐善于勾勒自然美。《四库全书总目》说:“其诗则吐属娴雅﹐有修洁自喜之致﹐绝不染南宋江湖末派。”

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗一生创作了许多以山水为题材的诗词。一部《樊榭山房集》,几乎可以说是“十诗九山水”。

从题材分类的角度来说,我们可以称他为山水诗人。张世进在《哭樊榭二首》诗中写道:“当代风骚手,平生山水心。” 全祖望评价厉鹗的诗:“最长于游山之什,冥搜象物,流连光景,清妙轶群。”

厉鹗 诗歌——湖光山色

游无门洞

阴窦绝曦景,石雨垂痴龙。

白云懒不收,缭绕东岩松。

定僧湧壁像,海众惊灵踪。

藤花拂又落,螟闻烟际钟。

厉鹗 诗歌——湖光山色

花坞二首 (其一)

法华山西山翠深,松篁蒙密自成阴。

团瓢更在云深处,惟有樵风引磬音。

花坞二首 (其二)

白练鸟从深竹飞,春泉净绿上人衣。

分明孟尉投金濑,吟到日斜犹未归

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗吟咏杭州山水的诗篇,数量繁多,范围广泛。杭州的山山水水,一花一木,几乎所有的景点风物,各个时节的变幻之美,都成为厉鹗描绘的对象。尤其是西湖、西溪一带的万般景色、迷人风光,全都进入了厉鹗的诗词之中。

厉鹗 诗歌——湖光山色

晓登韬光绝顶

入山已三日,登顶遂真赏。

霜磴滑难践,阳崖曦乍晃。

穿漏深竹林,冷翠引孤往。

冥搜灭众闻,百泉同一响。

蔽谷境尽幽,跻颠瞩始爽。

小阁俯江湖,目极但莽苍。

坐深香出院,青霭落池上。

永怀白侍郎,愿言脱尘鞅。

厉鹗 诗歌——湖光山色

清代诗人的宗宋,大都是学习苏轼、黄庭坚、陆游等大家。而厉鹗所学主要是南宋永嘉四灵,旁及姜夔。因此,厉鹗的诗歌格局狭小,风味清幽。同样是描写杭州风景,厉鹗即不象苏轼那样反映得开阔潇洒,而是善于刻划小境界。

理安寺

老禅伏虎处,遗迹在涧西。

岩翠多冷光,竹禽无惊啼。

僧楼满落叶,幽思穷板跻。

穿林日堕规,泉咽风凄凄。

厉鹗 诗歌——湖光山色

雨后坐孤山

林峦幽处好亭台,上下天光雨洗开。

小艇净分山影去,生衣凉约树声来。

能耽清景须知足,若逐浮云愧不才。

谁见石阑频徒倚,斜阳满地照青苔。

厉鹗 诗歌——湖光山色

春湖夜泛歌

晴湖不如游雨湖,雨湖不如游月湖。

同时看月兼听雨,二事难得鱼熊俱。

沙外登舟棹徐发,天融山暖云初活。

水月楼边水月昏,烟水矶头烟水阔。

尊前绿暗万垂柳,月痕似酒浮鹅黄。

一片蛙声遥鼓吹,四围山影争低昂。

此时坐上各无语,流云走月相吞吐。

欲润冥冥堤上花,故洒疏疏篷背雨。

合成芳夜销金锅,繁华千古随逝波。

谁把长桥短桥月,谱入吴娘暮雨歌。

雨止依然月不见,空里湖光白如霰。

归向龙宫枕手眠,粥鱼初唤流莺啭。

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗的山水诗,所写不仅仅是风景画,而是对山光水色的欣赏,对人生世事的感悟。诗中有画,画中有人,人有所思,值得回味。

厉鹗的诗词创作会出现山水诗最多,成就最大的特色,这与他的生活环境、思想性格、人生经历密切相关。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

厉鹗不仅热爱自然,向往野逸,而且喜欢观赏古物,既爱那历尽沧桑、古朴斑驳的文物之美,也爱由此引发的思古幽情和远离现实的超脱之感。因此,他的诗歌创作中,有许多怀古咏物之作。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

过宋通问副使朱公少章墓

突兀残碑立古阡,行人犹记绍兴年。

青衣已见君王辱,白发何期使节旋。

老泪冰天他日恨,遗闻曲洧至今传。

一抔筑并花宫地,夕呗晨钟更惘然。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

宝莲山是韩平原故宅

雾阁云窗付渺茫,平原事往径全荒。

居人不识太师竹,风叶几枝摇夕阳。

康熙五十五年(1716年),厉鹗游览宝莲山,想起这里曾是韩侂胄的故宅,如今面目全非,荒草掩径。感慨地吟道:“平原事往径全荒。”

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

厉鹗出身寒门,早年丧父,家境清贫。生活的压力使他郁郁寡欢。康熙四十九年(1710年),年仅19岁的厉鹗写下了《游仙百咏》,吐露心中的抑郁。

“游思呓语,杂以感慨”,就是《游仙咏》的主题。

《游仙百咏》雕版问世后,厉鹗又写了《续游仙百咏》。前后游仙咏共二百首,厉鹗仍然觉得言犹未尽。于是,又写下了《再续游仙百咏》 。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

康熙五十二年(1713年),厉鹗将游仙三百首结集在一起,在《自序》中他这样写道:“至于弘农之始倡,实为屈子之余波,事虽寄于游仙,情则等于感遇,后有作者,咸步趋焉。……譬彼学仙项曼,诡言渴饮流霞;好道长源,诈说馈来玉液。但以俗缘羁绁,尘网撄缠,与其作白眼以看人,何如问青天而搔首。……何方避暑,玄冰飞雪之丸;无计迎凉,鹄羽龙皮之扇。襞笺雪案,岂窥大酉之书?涤笔冰瓯,聊当龟兹之枕。康熙癸巳季夏八日,钱唐厉鹗题于寄圃之半舫斋。”

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

他是一个爱书读书之人,乾隆元年(1736年),因贫穷不得不卖掉自己的藏书。

鬻书和沈峙公

收处心常损,拈来泪欲垂。

谁怜非长物,竟遣易晨炊。

宿读人难得,长贫我自知。

祗愁肉食者,还有鬼名嗤。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

乾隆四年(1739年),厉鹗又被住房问题所困扰。第二年初夏,他移居东城。

移居四首

南湖结隐八年余,又向东城赋卜居。

颇爱平桥通小市,也多乔木映清渠。

杜陵突兀见此屋,韩子辛勤始有庐。

笑我天慵俱未遂,不妨随地狎耕渔。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

1741年岁暮,他的爱姬朱氏病危。为给朱姬治病,他不得不典卖衣物。

典衣

青镜流年始觉衰,今年避债更无台。

可知子敬家中物,新付长生库里来。

半为闺人偿药券,不愁老子乏诗材。

敝裘无恙还留在,好待春温腊底回。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

1742年正月,朱姬病逝,厉鹗伤心欲绝。

悼亡诗十二首(其一)

无端风信到梅边,谁道蛾眉不复全。

双桨来时人似玉,一奁空去月如烟。

第三自比青溪妹,最小相逢白石仙。

十二碧阑重倚遍,那堪肠断数华年

悼亡诗十二首(其二)

门外鸥波色染蓝,旧家曾记住城南。

客游落托思寻藕,生小缠绵学养蚕。

失母可怜心耿耿,背人初见发参参。

而今好事成弹指,犹胜莲花插戴簪。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

袁枚评价道:“诗人笔太豪健,往往短于言情;好征典者,病亦相同。即如悼亡诗,必缠绵宛转,方称合作。东坡之哭朝云,味同嚼蜡,笔能刚而不能柔故也。阮亭之悼亡妻,浮言满纸,词太文而意转隐故也。近时杭堇浦太史悼亡妾诗,远不如樊榭先生。”

贫穷、疾病、痛失爱姬,屡遭打击的厉鹗苦闷至极,只有用诗歌来渲泄 。如《病中以满城风雨近重阳为首句得诗三首》

厉鹗 诗歌——缺点与不足

一、诗的内容不够丰富。诗集中很少有反 映社会问题、民生疾苦的作品,主要是模山范水,吟风弄月,这多少带有一种脱离社会现实的倾向。

二、诗的格局狭小,力量薄弱,雕炼有余,雄浑不足。

三、喜欢用生僻的典故和替代字,矜奇炫博,流于晦涩,大大影响了诗的艺术效果。

厉鹗 诗歌——缺点与不足

陈廷焯《白雨斋词话》评道:“樊榭拔帜于陈(维崧)﹑朱(彝尊)之外﹐窈曲幽深﹐自是高境。……色泽甚饶﹐而沉厚之味终不足也。”

袁枚曾批评道:“吾乡诗有浙派,好用替代字,盖始于宋人,而成于厉樊榭。……樊榭在扬州马秋玉家,所见说部书多,好用僻典及零碎故事。” 又指出:“先生之诗,佳处全不在是。”

厉鹗 诗论

厉鹗崛起于 之后,“ ”之前,在清诗史上有着独特的地位。

当时,正是沈德潜“格调”说流行之际,厉鹗与他“同在浙江志馆而诗派不合”

沈德潜论诗,尊盛唐,主格调,一归于温柔敦厚,复古倾向极明。他认为:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯。”他说:“唐诗蕴藉,宋诗发露,蕴藉则韵流言出,发露则意尽言中。”

“清初六大家”

乾隆三大家

“南施北宋”的施闰章和宋琬, “南朱北王”的朱彝尊和王士禛, “南查北赵”的查慎行和赵执信

袁枚

赵翼

蒋士铨

厉鹗 诗论

厉鹗认为:“诗不可以无体,而不当有派。诗之有体,成于时代,阙乎性情,真气之所存,非可以剽拟似、可以陶冶得也。是故去卑而就高,避缛而趋洁,远流俗而向雅正,少陵所云‘多师为师’,荆公所谓‘博观约取’,皆于体是辨。众制既明,炉鞴自我,吸揽前修,独造意匠,又辅以积卷之富,而清能灵解,即具其中。盖合群作者之体而自有其体,然后诗之体可得而言也。” 他对人们沿袭明七子和本朝几个“巨公”之遗绪颇为不满,明确指出:“本朝诗教极盛,英杰挺生,缀学之徒,名心未忘,或祖北地、济南之余论,以锢其神明,或袭一二钜公之遗貌,而未开生面。篇什虽繁,供人研玩者正自有限。”

厉鹗 诗论

在《樊榭山房续集》,《自序》中,他又写道:“自念齿发已衰,日力可惜,不忍割弃,辄恕而存之。幸生盛际,懒迂多疾,无所托以自见,惟此区区有韵之语,曾缪役心脾。世有不以格调派别绳我者,或位置仆于诗人之末,不识为仆之桓谭者谁乎?”

厉鹗与沈德潜的诗学冲突,无关乎个人恩怨,就其实质而言,主要分歧有两个方面,一是宗唐与宗宋之争,二是在朝与在野的对立。

“ 诗 魔 ” 厉 鹗

诗歌拓展性学习

时人对他的形象作过生动的描述:“尝曳步缓行,仰天摇首,虽在衢巷,时见吟咏之意,市人望见遥避之,呼为‘诗魔’”。

为何叫 “ 诗 魔 ”

28岁以前

28岁至45岁

45岁以后

厉鹗 生平

厉鹗,字太鸿,又字雄飞,号樊榭、南湖花隐,浙江钱塘(今杭州市)人,生于康熙三十一年五月初二日(1692年6月16日),卒于乾隆十七年九月十一日(1752年10月17日)。

他的先世居慈溪,后迁至钱塘。祖父大俊,父奇才,都是布衣。他排行第二,兄士泰,弟子山。他还在少年时,父亲就已去世,家境贫寒,全家人靠士泰卖烟叶为生。他因家庭生活所迫,几乎被士泰送进庙宇,后自己坚持不出家才作罢。

厉鹗 生平——28岁以前

生活虽然艰苦,但厉鹗的求知欲却很强。他刻苦用功,“读书数年,即学为诗,有佳句”。后来他又广泛涉猎,“于书无所不窥,所得皆用之于诗”。弱冠时,他从杭可庵游,可庵之子世骏小他4岁。他称可庵为先生,与世骏结为密友。他酷爱出游 ,在大自然的怀抱里,这位贫寒之子,迅速成长为一位诗人。

五十三年(1714年),厉鹗受聘来到了汪舍亭家,在听雨楼教授汪家的两个孩子:汪浦、汪沆。从五十三年到五十七年(1718年),他一直在汪家任师。在他的教授下,汪浦、汪沆学业大有长进。尤其是汪沆,后来也成为一位名士,并始终感激自己的恩师。

厉鹗 生平——28岁以前

五十九年(1720年),厉鹗参加乡试,考官是内阁学士李绂。在试闱中,李绂见到他的试卷,读了他写的谢表,感叹道:“此必诗人也!” 立即录取。中举之后,厉鹗登舟北上,准备参加京城会试。

在京城,厉鹗的诗受到了侍郎汤右曾的赏识。厉鹗春闱报罢,右曾殷勤办酒,收拾卧榻,派人致意要将厉鹗请到家中。厉鹗得信后却不辞而别。次日,右曾迎请时,他早已远去。

厉鹗 生平——28岁至45岁

回到家乡后,厉鹗更加热衷于出游吟诗。扬州盐商马曰琯、马曰璐兄弟贾而好儒,“以古书、朋友、山水为癖”,家中藏书极富。厉鹗年年相访,成为马家的常客 。

在马氏小玲珑山馆里,他肆意探讨,阅读了大量的书籍。他与马氏兄弟、杭世骏等浙江诗人结为邗江吟社,唱和切劘,“觞咏无虚日”。雍正年间,全祖望路过杭州,与厉鹗、杭世骏等结交,也成为诗社之友。他们一起讨论经史,考证掌故,写诗唱和。

乾隆元年(1736年),浙江总督程元章举荐博学鸿词18人,厉鹗、杭世骏都列名其中。但是,厉鹗无意应试。全祖望特地从京师写信相劝,希望他“与堇浦诸君勉之”。可惜在考试中,厉鹗误将论写在诗前,再次落第。

厉鹗 生平——28岁至45岁

厉鹗 生平——45岁以后

厉鹗归乡后,因治生无术,贫病交加。乾隆二年(1737年)夏,他咳嗽气喘,历秋渐痊。五年(1740年),他移居东城,又患足疾。旧时的文人尽管生活艰难,却还有姬妾。六年(1741年),爱姬朱满娘病,厉鹗典质以偿药费,终因治疗无效,迁延至七年(1742年)正月去世。以后,厉鹗身体更加孱弱,不断地受着肺病、齿痛等疾的折磨。在此期间,他的生活靠朋友们馈赠、补助,勉强维持。因年老无子,马曰琯又资助他再次纳妾刘姬。但是,刘姬不安于贫困,不久便离他而去。

厉鹗 生平——45岁以后

晚年的厉鹗尽管贫病多磨,著书立说却达到高潮。

丰富的著述并不能使诗人的生活得到改善,不得已,他决定另谋出路。十三年(1748年),他忽生宦情,决定以举人候选县令,应铨入都。朋友们认为他不宜担任此职,加以劝阻。他只得说出自己的苦衷,是为了求得俸禄以侍养老母。

当他北上来到天津时,老友查为仁正在为南宋周密的《绝妙好词》所作的笺注。对学术的热爱战胜了对仕宦的追求,他放弃入都的打算,和为仁同撰《绝妙好词笺》。几个月后,著作完成,他返棹南归。

厉鹗 生平——45岁以后

乾隆十七年(1752年)秋天,厉鹗病重。九月十日,他对汪沆说道:“予平生不谐于俗,所为诗文亦不谐于俗,故不欲向不知我者索序。诗词二集,已自序而授之梓,尚留小文二册藏敝箧,子知我者也,他日曷为我序而存之。”第二天,厉鹗辞世。

厉鹗 著作

从康熙末年到雍正初年,厉鹗在出游吟咏之余,撰写了《南宋院画录》8卷、《秋林琴雅》4卷、《东城杂记》2卷、《湖船录》1卷,并同沈嘉辙、吴焯、陈芝光、符曾、赵昱、赵信一起,共同撰写了《南宋杂事诗》7卷。雍正九年(1731年),浙江总督李卫奉敕修《浙江通志》。厉鹗、杭世骏等28人受聘担任分修。在厉鹗、杭世骏等各位分修的努力下,《浙江通志》“越二年始削稿,又一年剞劂蒇事”。

晚年的厉鹗尽管贫病多磨,著书立说却达到高潮。他有感于《辽史》的简略,采摭300多种书籍,写出《辽史拾遗》24卷,还撰写了《宋诗纪事》100卷。

他的著作除上面提到的以外,还有《樊榭山房集》。

《宋诗纪事》和《辽史拾遗》是厉鹗的两部力作,受到时人的好评。《四库全书总目》评价道: “(《宋诗纪事》)全书网罗赅备,自序称阅书三千八百一十二家。今江南浙江所采遗书中,经其签题自某处钞至某处,以及经其点勘题识者,往往而是。则其用力亦云勤矣。考有宋一代之诗话者,终以是书为渊海,非胡仔诸家所能比较长短也。” “(《辽史拾遗》)拾辽史之遗,有注有补,均摘录旧文为纲,而参考他书条列于下。凡有异同,悉分析考证,缀以按语。……采辑散佚,足备考证。”

《樊榭山房集》是厉鹗的诗文集,乾隆年间刊行于世,被收入《四库全书》。《四库全书总目》介绍道:“《樊榭山房集》二十卷,国朝厉鹗撰。……前集诗分甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八卷,附以词,分甲、乙二卷,为康熙甲午至乾隆己未之作;续集亦诗八卷,而以北乐府一卷、小令一卷附焉,则己未至辛未作也。”

《辽史拾遗》 《宋诗纪事》

《樊榭山房集》

图

厉鹗 诗歌

他的诗﹐以游览之作最多﹐也最所擅长。诗宗南朝的谢灵运﹑谢朓和唐代的王 孟 韦 柳一派﹐但以取法宋人为主﹐他是清代雍正﹑乾隆时期“宋诗派”的代表作家﹐为“浙派”诗领袖﹐风格清秀﹑恬淡﹐善于勾勒自然美。《四库全书总目》说:“其诗则吐属娴雅﹐有修洁自喜之致﹐绝不染南宋江湖末派。”

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗一生创作了许多以山水为题材的诗词。一部《樊榭山房集》,几乎可以说是“十诗九山水”。

从题材分类的角度来说,我们可以称他为山水诗人。张世进在《哭樊榭二首》诗中写道:“当代风骚手,平生山水心。” 全祖望评价厉鹗的诗:“最长于游山之什,冥搜象物,流连光景,清妙轶群。”

厉鹗 诗歌——湖光山色

游无门洞

阴窦绝曦景,石雨垂痴龙。

白云懒不收,缭绕东岩松。

定僧湧壁像,海众惊灵踪。

藤花拂又落,螟闻烟际钟。

厉鹗 诗歌——湖光山色

花坞二首 (其一)

法华山西山翠深,松篁蒙密自成阴。

团瓢更在云深处,惟有樵风引磬音。

花坞二首 (其二)

白练鸟从深竹飞,春泉净绿上人衣。

分明孟尉投金濑,吟到日斜犹未归

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗吟咏杭州山水的诗篇,数量繁多,范围广泛。杭州的山山水水,一花一木,几乎所有的景点风物,各个时节的变幻之美,都成为厉鹗描绘的对象。尤其是西湖、西溪一带的万般景色、迷人风光,全都进入了厉鹗的诗词之中。

厉鹗 诗歌——湖光山色

晓登韬光绝顶

入山已三日,登顶遂真赏。

霜磴滑难践,阳崖曦乍晃。

穿漏深竹林,冷翠引孤往。

冥搜灭众闻,百泉同一响。

蔽谷境尽幽,跻颠瞩始爽。

小阁俯江湖,目极但莽苍。

坐深香出院,青霭落池上。

永怀白侍郎,愿言脱尘鞅。

厉鹗 诗歌——湖光山色

清代诗人的宗宋,大都是学习苏轼、黄庭坚、陆游等大家。而厉鹗所学主要是南宋永嘉四灵,旁及姜夔。因此,厉鹗的诗歌格局狭小,风味清幽。同样是描写杭州风景,厉鹗即不象苏轼那样反映得开阔潇洒,而是善于刻划小境界。

理安寺

老禅伏虎处,遗迹在涧西。

岩翠多冷光,竹禽无惊啼。

僧楼满落叶,幽思穷板跻。

穿林日堕规,泉咽风凄凄。

厉鹗 诗歌——湖光山色

雨后坐孤山

林峦幽处好亭台,上下天光雨洗开。

小艇净分山影去,生衣凉约树声来。

能耽清景须知足,若逐浮云愧不才。

谁见石阑频徒倚,斜阳满地照青苔。

厉鹗 诗歌——湖光山色

春湖夜泛歌

晴湖不如游雨湖,雨湖不如游月湖。

同时看月兼听雨,二事难得鱼熊俱。

沙外登舟棹徐发,天融山暖云初活。

水月楼边水月昏,烟水矶头烟水阔。

尊前绿暗万垂柳,月痕似酒浮鹅黄。

一片蛙声遥鼓吹,四围山影争低昂。

此时坐上各无语,流云走月相吞吐。

欲润冥冥堤上花,故洒疏疏篷背雨。

合成芳夜销金锅,繁华千古随逝波。

谁把长桥短桥月,谱入吴娘暮雨歌。

雨止依然月不见,空里湖光白如霰。

归向龙宫枕手眠,粥鱼初唤流莺啭。

厉鹗 诗歌——湖光山色

厉鹗的山水诗,所写不仅仅是风景画,而是对山光水色的欣赏,对人生世事的感悟。诗中有画,画中有人,人有所思,值得回味。

厉鹗的诗词创作会出现山水诗最多,成就最大的特色,这与他的生活环境、思想性格、人生经历密切相关。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

厉鹗不仅热爱自然,向往野逸,而且喜欢观赏古物,既爱那历尽沧桑、古朴斑驳的文物之美,也爱由此引发的思古幽情和远离现实的超脱之感。因此,他的诗歌创作中,有许多怀古咏物之作。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

过宋通问副使朱公少章墓

突兀残碑立古阡,行人犹记绍兴年。

青衣已见君王辱,白发何期使节旋。

老泪冰天他日恨,遗闻曲洧至今传。

一抔筑并花宫地,夕呗晨钟更惘然。

厉鹗 诗歌——咏物怀古

宝莲山是韩平原故宅

雾阁云窗付渺茫,平原事往径全荒。

居人不识太师竹,风叶几枝摇夕阳。

康熙五十五年(1716年),厉鹗游览宝莲山,想起这里曾是韩侂胄的故宅,如今面目全非,荒草掩径。感慨地吟道:“平原事往径全荒。”

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

厉鹗出身寒门,早年丧父,家境清贫。生活的压力使他郁郁寡欢。康熙四十九年(1710年),年仅19岁的厉鹗写下了《游仙百咏》,吐露心中的抑郁。

“游思呓语,杂以感慨”,就是《游仙咏》的主题。

《游仙百咏》雕版问世后,厉鹗又写了《续游仙百咏》。前后游仙咏共二百首,厉鹗仍然觉得言犹未尽。于是,又写下了《再续游仙百咏》 。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

康熙五十二年(1713年),厉鹗将游仙三百首结集在一起,在《自序》中他这样写道:“至于弘农之始倡,实为屈子之余波,事虽寄于游仙,情则等于感遇,后有作者,咸步趋焉。……譬彼学仙项曼,诡言渴饮流霞;好道长源,诈说馈来玉液。但以俗缘羁绁,尘网撄缠,与其作白眼以看人,何如问青天而搔首。……何方避暑,玄冰飞雪之丸;无计迎凉,鹄羽龙皮之扇。襞笺雪案,岂窥大酉之书?涤笔冰瓯,聊当龟兹之枕。康熙癸巳季夏八日,钱唐厉鹗题于寄圃之半舫斋。”

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

他是一个爱书读书之人,乾隆元年(1736年),因贫穷不得不卖掉自己的藏书。

鬻书和沈峙公

收处心常损,拈来泪欲垂。

谁怜非长物,竟遣易晨炊。

宿读人难得,长贫我自知。

祗愁肉食者,还有鬼名嗤。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

乾隆四年(1739年),厉鹗又被住房问题所困扰。第二年初夏,他移居东城。

移居四首

南湖结隐八年余,又向东城赋卜居。

颇爱平桥通小市,也多乔木映清渠。

杜陵突兀见此屋,韩子辛勤始有庐。

笑我天慵俱未遂,不妨随地狎耕渔。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

1741年岁暮,他的爱姬朱氏病危。为给朱姬治病,他不得不典卖衣物。

典衣

青镜流年始觉衰,今年避债更无台。

可知子敬家中物,新付长生库里来。

半为闺人偿药券,不愁老子乏诗材。

敝裘无恙还留在,好待春温腊底回。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

1742年正月,朱姬病逝,厉鹗伤心欲绝。

悼亡诗十二首(其一)

无端风信到梅边,谁道蛾眉不复全。

双桨来时人似玉,一奁空去月如烟。

第三自比青溪妹,最小相逢白石仙。

十二碧阑重倚遍,那堪肠断数华年

悼亡诗十二首(其二)

门外鸥波色染蓝,旧家曾记住城南。

客游落托思寻藕,生小缠绵学养蚕。

失母可怜心耿耿,背人初见发参参。

而今好事成弹指,犹胜莲花插戴簪。

厉鹗 诗歌——吐露抑郁

袁枚评价道:“诗人笔太豪健,往往短于言情;好征典者,病亦相同。即如悼亡诗,必缠绵宛转,方称合作。东坡之哭朝云,味同嚼蜡,笔能刚而不能柔故也。阮亭之悼亡妻,浮言满纸,词太文而意转隐故也。近时杭堇浦太史悼亡妾诗,远不如樊榭先生。”

贫穷、疾病、痛失爱姬,屡遭打击的厉鹗苦闷至极,只有用诗歌来渲泄 。如《病中以满城风雨近重阳为首句得诗三首》

厉鹗 诗歌——缺点与不足

一、诗的内容不够丰富。诗集中很少有反 映社会问题、民生疾苦的作品,主要是模山范水,吟风弄月,这多少带有一种脱离社会现实的倾向。

二、诗的格局狭小,力量薄弱,雕炼有余,雄浑不足。

三、喜欢用生僻的典故和替代字,矜奇炫博,流于晦涩,大大影响了诗的艺术效果。

厉鹗 诗歌——缺点与不足

陈廷焯《白雨斋词话》评道:“樊榭拔帜于陈(维崧)﹑朱(彝尊)之外﹐窈曲幽深﹐自是高境。……色泽甚饶﹐而沉厚之味终不足也。”

袁枚曾批评道:“吾乡诗有浙派,好用替代字,盖始于宋人,而成于厉樊榭。……樊榭在扬州马秋玉家,所见说部书多,好用僻典及零碎故事。” 又指出:“先生之诗,佳处全不在是。”

厉鹗 诗论

厉鹗崛起于 之后,“ ”之前,在清诗史上有着独特的地位。

当时,正是沈德潜“格调”说流行之际,厉鹗与他“同在浙江志馆而诗派不合”

沈德潜论诗,尊盛唐,主格调,一归于温柔敦厚,复古倾向极明。他认为:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯。”他说:“唐诗蕴藉,宋诗发露,蕴藉则韵流言出,发露则意尽言中。”

“清初六大家”

乾隆三大家

“南施北宋”的施闰章和宋琬, “南朱北王”的朱彝尊和王士禛, “南查北赵”的查慎行和赵执信

袁枚

赵翼

蒋士铨

厉鹗 诗论

厉鹗认为:“诗不可以无体,而不当有派。诗之有体,成于时代,阙乎性情,真气之所存,非可以剽拟似、可以陶冶得也。是故去卑而就高,避缛而趋洁,远流俗而向雅正,少陵所云‘多师为师’,荆公所谓‘博观约取’,皆于体是辨。众制既明,炉鞴自我,吸揽前修,独造意匠,又辅以积卷之富,而清能灵解,即具其中。盖合群作者之体而自有其体,然后诗之体可得而言也。” 他对人们沿袭明七子和本朝几个“巨公”之遗绪颇为不满,明确指出:“本朝诗教极盛,英杰挺生,缀学之徒,名心未忘,或祖北地、济南之余论,以锢其神明,或袭一二钜公之遗貌,而未开生面。篇什虽繁,供人研玩者正自有限。”

厉鹗 诗论

在《樊榭山房续集》,《自序》中,他又写道:“自念齿发已衰,日力可惜,不忍割弃,辄恕而存之。幸生盛际,懒迂多疾,无所托以自见,惟此区区有韵之语,曾缪役心脾。世有不以格调派别绳我者,或位置仆于诗人之末,不识为仆之桓谭者谁乎?”

厉鹗与沈德潜的诗学冲突,无关乎个人恩怨,就其实质而言,主要分歧有两个方面,一是宗唐与宗宋之争,二是在朝与在野的对立。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)