第2章 对环境的察觉 单元综合测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 单元综合测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 175.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-17 16:27:26 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合测试

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题 (本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.手指不小心被刀片划破后感到疼痛, 其感受器和痛觉形成的部位是( )

A.均在手指伤处 B.在手指伤处和大脑皮层

C.在手指伤处的真皮和表皮 D.分别在手指伤处和伤处附

近

2.皮肤是一种感觉器官,它不能感受到的是( )

A.压力 B.冷热 C.明暗 D.粗糙程度

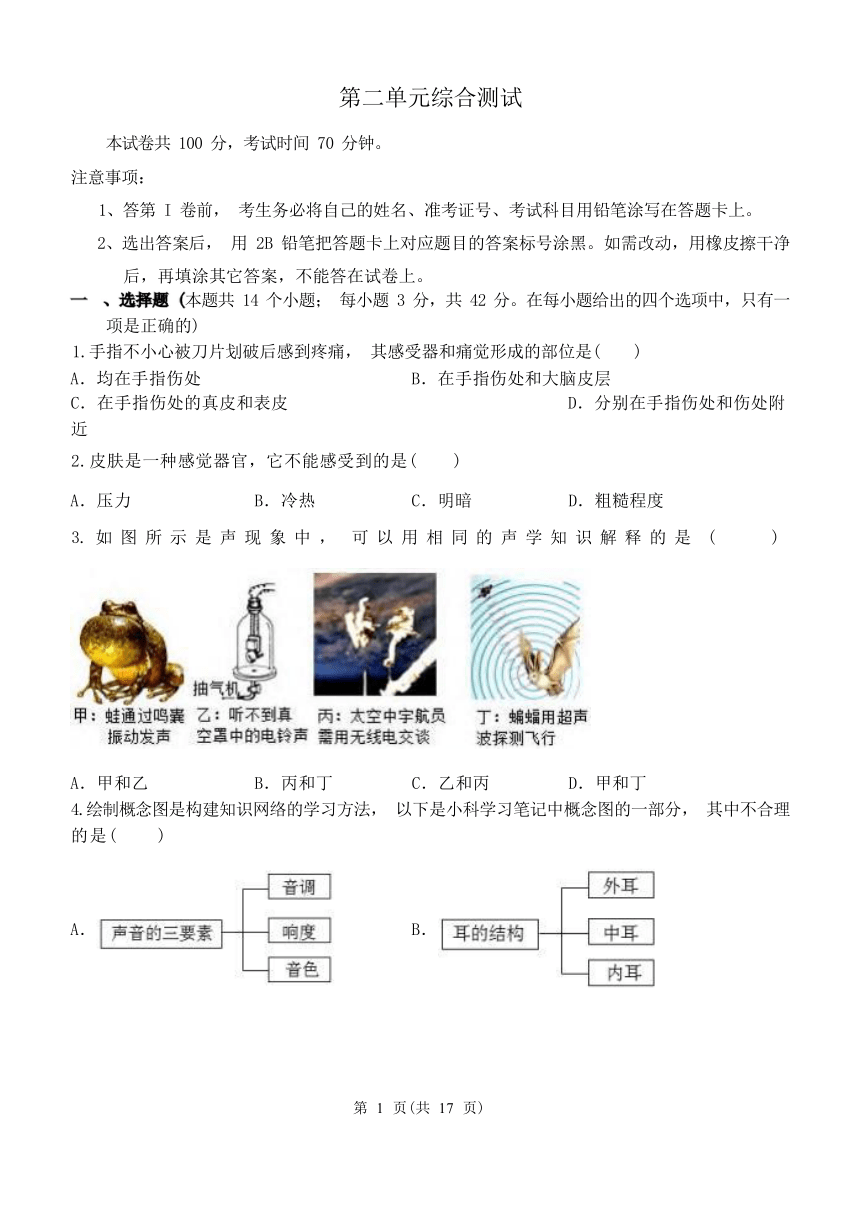

3. 如 图 所 示 是 声 现 象 中 , 可 以 用 相 同 的 声 学 知 识 解 释 的 是 ( )

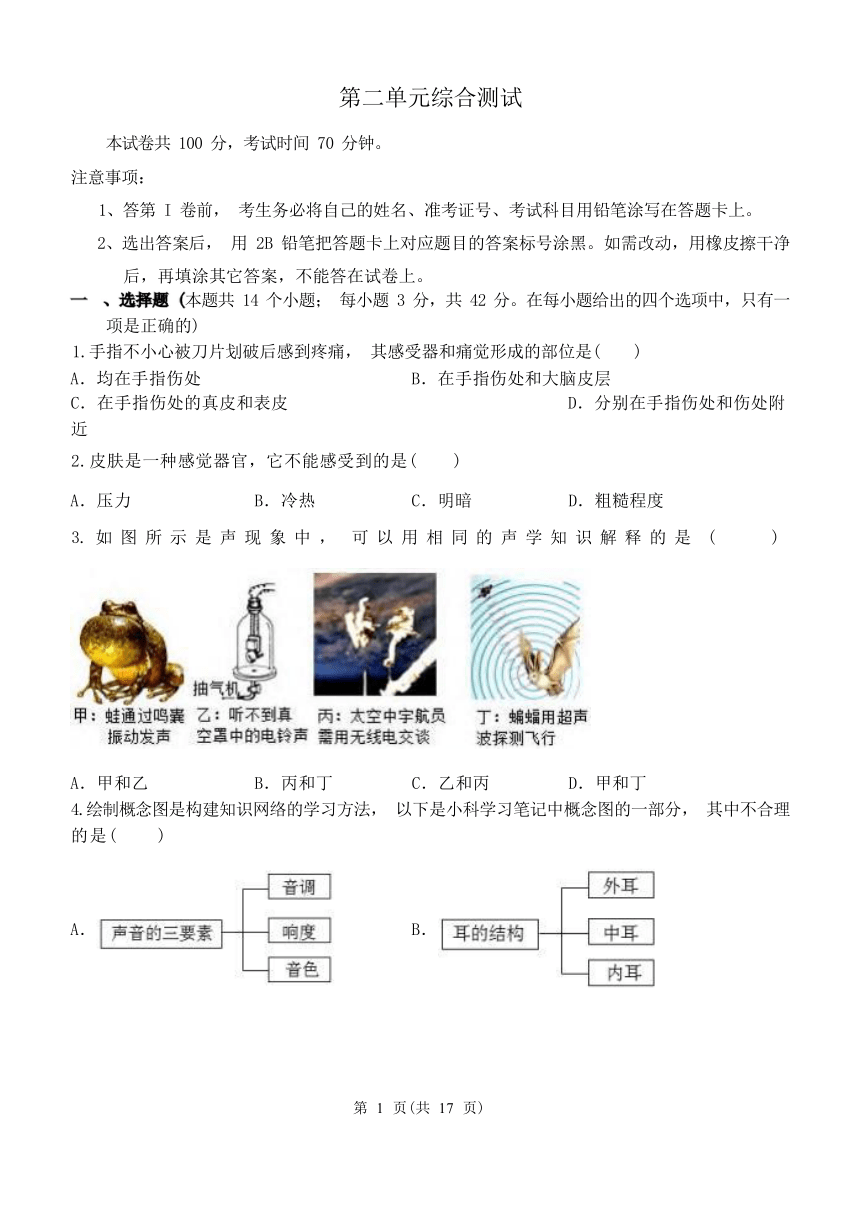

A.甲和乙 B.丙和丁 C.乙和丙 D.甲和丁 4.绘制概念图是构建知识网络的学习方法, 以下是小科学习笔记中概念图的一部分, 其中不合理 的是( )

A. B.

第 1 页(共 17 页)

C.

D.

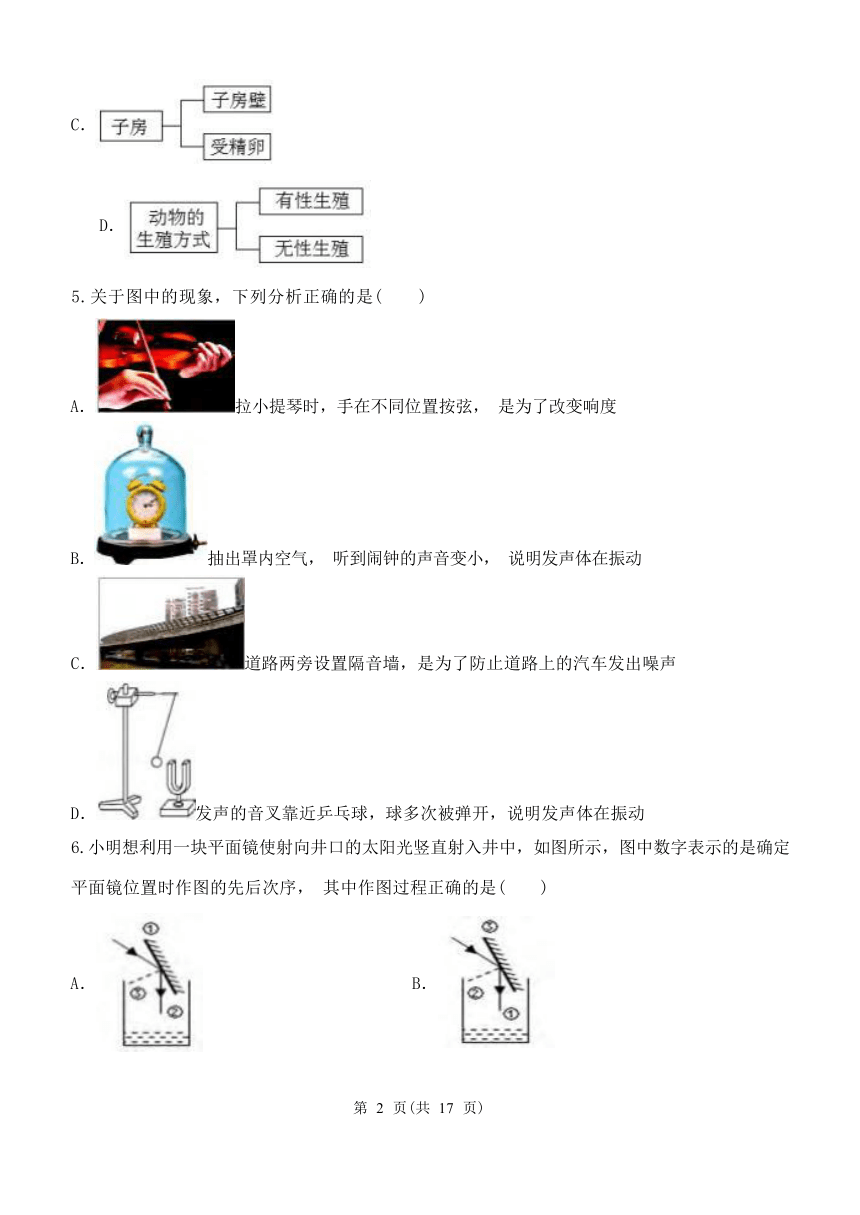

5.关于图中的现象,下列分析正确的是( )

A.拉小提琴时,手在不同位置按弦, 是为了改变响度

B.抽出罩内空气, 听到闹钟的声音变小, 说明发声体在振动

C.道路两旁设置隔音墙,是为了防止道路上的汽车发出噪声

D.发声的音叉靠近乒乓球,球多次被弹开,说明发声体在振动

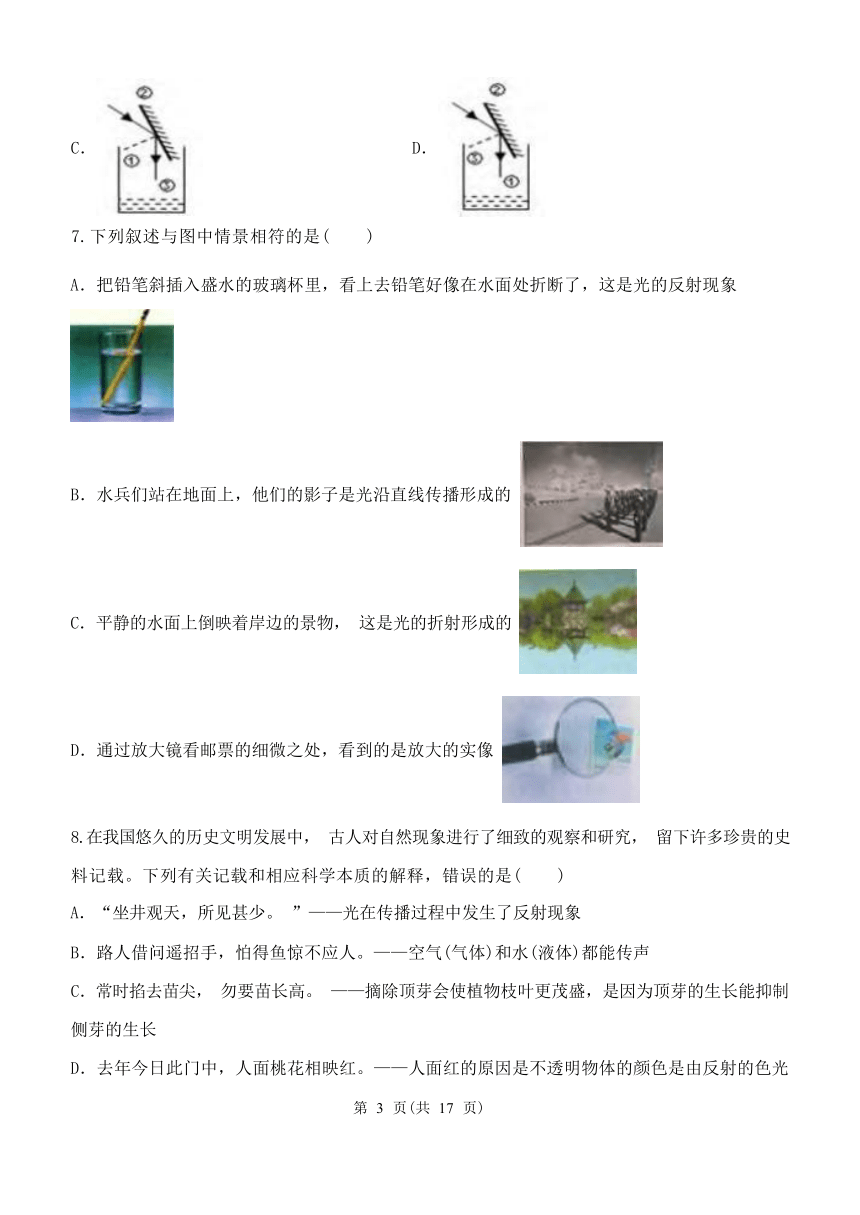

6.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示,图中数字表示的是确定

平面镜位置时作图的先后次序, 其中作图过程正确的是( )

A. B.

第 2 页(共 17 页)

C. D. 7.下列叙述与图中情景相符的是( )

A.把铅笔斜插入盛水的玻璃杯里,看上去铅笔好像在水面处折断了,这是光的反射现象

B.水兵们站在地面上,他们的影子是光沿直线传播形成的 C.平静的水面上倒映着岸边的景物, 这是光的折射形成的 D.通过放大镜看邮票的细微之处,看到的是放大的实像

8.在我国悠久的历史文明发展中, 古人对自然现象进行了细致的观察和研究, 留下许多珍贵的史 料记载。下列有关记载和相应科学本质的解释,错误的是( )

A.“坐井观天,所见甚少。 ”——光在传播过程中发生了反射现象

B.路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。——空气(气体)和水(液体)都能传声

C.常时掐去苗尖, 勿要苗长高。 ——摘除顶芽会使植物枝叶更茂盛,是因为顶芽的生长能抑制 侧芽的生长

D.去年今日此门中,人面桃花相映红。——人面红的原因是不透明物体的颜色是由反射的色光

第 3 页(共 17 页)

决定的

9.为防疫新冠病毒,经常使用如图所示的“测温枪”来测量人体的温度。我们能看到测温枪蓝色

部分是因为( )

A.吸收蓝色光 B.反射蓝色光

C.吸收所有色光 D.反射所有色光

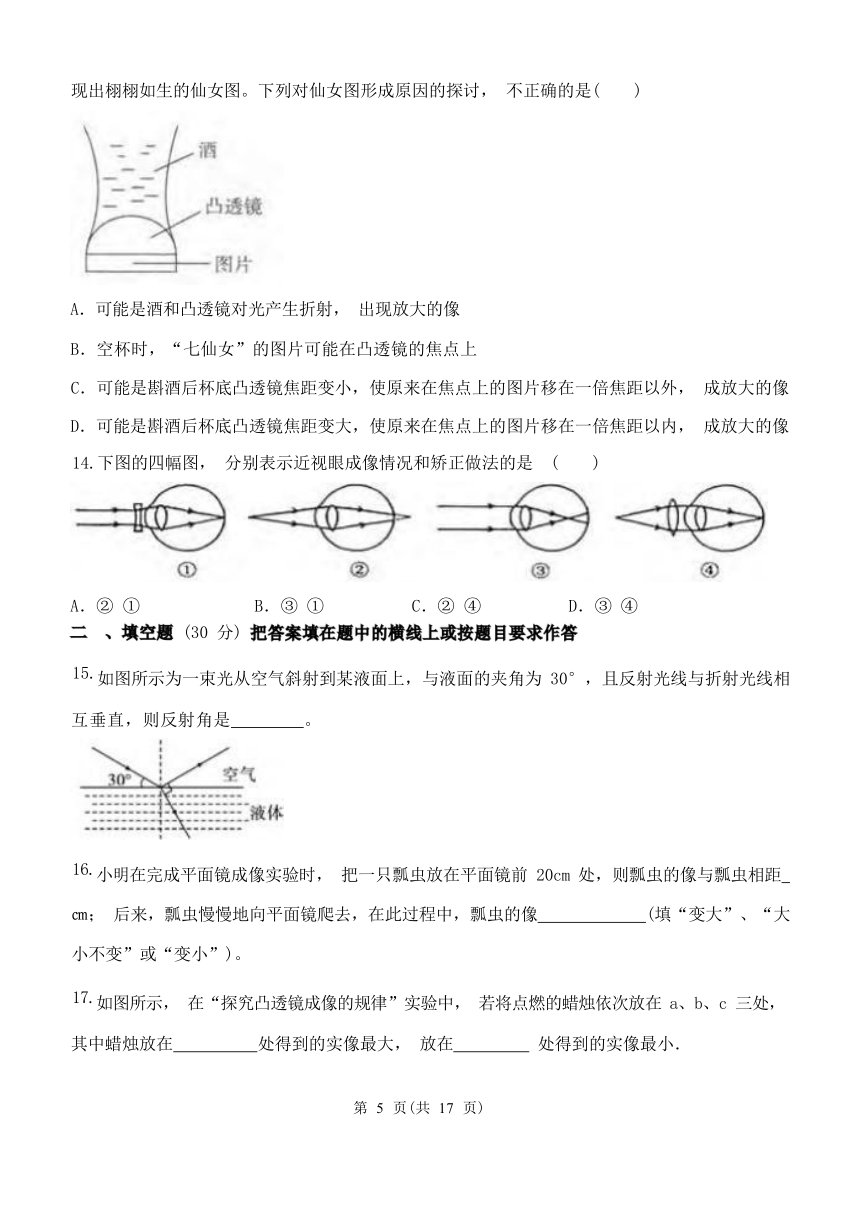

10.如图所示, 一束光线斜射入容器中, 并在容器底形成一个光斑,这时向容器中逐渐加水,则 光斑的位置将( )

A.向左移动 B.向右移动

C.向上移动 D.原地不动

11.太阳光垂直照射到一个极小的“△”形的孔上,在地面上产生的光斑是( )

A.方形的 B.“△”形的 C.圆形的 D.“▽”形的

12.如图所示,相邻两室一明一暗,在两室之间的墙壁上有一平面镜 M,且∠AOC=∠BOC。甲、 乙

两人分别站在 A.B 两点面向平面镜张望,则( )

第 4 页(共 17 页)

A.甲可看到乙,乙看不到甲

C.甲看不到乙,乙看不到甲

B.甲、乙相互可以看到

D.甲看不到乙,乙可看到甲

13.如图是一种称之为“七仙女”的神奇玻璃酒杯,空杯时什么也看不见, 斟上酒,杯底立即显

现出栩栩如生的仙女图。下列对仙女图形成原因的探讨, 不正确的是( )

A.可能是酒和凸透镜对光产生折射, 出现放大的像

B.空杯时,“七仙女”的图片可能在凸透镜的焦点上

C.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变小,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以外, 成放大的像 D.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变大,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以内, 成放大的像

14.下图的四幅图, 分别表示近视眼成像情况和矫正做法的是 ( )

A.② ① B.③ ① C.② ④ D.③ ④ 二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.如图所示为一束光从空气斜射到某液面上,与液面的夹角为 30°,且反射光线与折射光线相

互垂直,则反射角是 。

16.小明在完成平面镜成像实验时, 把一只瓢虫放在平面镜前 20cm 处,则瓢虫的像与瓢虫相距 ㎝; 后来,瓢虫慢慢地向平面镜爬去,在此过程中,瓢虫的像 (填“变大”、“大 小不变”或“变小”)。

17.如图所示, 在“探究凸透镜成像的规律”实验中, 若将点燃的蜡烛依次放在 a、b、c 三处, 其中蜡烛放在 处得到的实像最大, 放在 处得到的实像最小.

第 5 页(共 17 页)

18.一束光线垂直射到平面镜上,反射角为 ;当入射光线与镜面的夹角减小到 60 度时, 反射光线与入射光线的夹角为 。

19.生活中我们经常观察到“实像”和“虚像”,请写出二者的一项区

别: ;在我们学过的光学元件中, 能使物体成“虚像”的 元件还有: (写出一种即可),该光学元件除了能使物体成“虚像”,还可

以 .

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.实验一:如图 1 所示,拿一个凸透镜正对着太阳.光,再把一张纸放在它的另一侧来回移动, 直到纸上得到最小、最亮的光斑。用直尺测量出光斑到凸透镜的距离。

实验二:拿一个凹透镜正对着太阳光,再把一张纸.放在它的另一侧来回移动, 仿照上图 1 做实 验。根据上述实验完成以下题目。

(1) 实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的 ;一个凸透镜有 个焦点,它们位 于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫 ;这个实验说明了凸透镜对光有 作 用。如图 2 是微型手电筒所用的小灯泡, 小灯泡前端的 A 部分相当于 ,从 A 处射出的 光为 (填“发散”“平行”或“会聚”)光线,这种小灯泡的灯丝位于 A 的 处。 (2) 实验二中纸上 (填“能”或“不能”)得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了 凹透镜对光有 作用。 21.某科学兴趣小组想通过实验探究“光从空气斜射人其他介质时的折射角与哪些因素有关”,

第 6 页(共 17 页)

他们准备的实验器材有激光发生器、玻璃、水、量角器等。光从空气斜射人玻璃中的测量结果如 表 1 所示, 光从空气斜射入水中的测量结果如表 2 所示。

(1) 由表 1、表 2 可知,当入射角相同时,光从空气斜射入玻璃的折射角 (填“大 于”“小于”或“等于”) 光从空气斜射入水的折射角。因此光从空气斜射入其他介质时的折射 角与 有关。

(2) 从表 1、表 2 可知光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,当入射角增大时, 折射角 将 。因此可推知光从空气斜射人其他介质时,折射角大小还与 有关。

四 、解答题 (12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. (2022 春 龙游县月考) 请看下面耳的基本结构图回答:

(1) 接受声波信息的听觉感受器位于图中[⑤] 内。 (2)“为救护车让道”是交通文明的基本准则。当你听到远处急救车的鸣笛声时,尽管是绿灯也 会在等到救护车过后方能择机行走。请写出之后声波到达大脑形成听觉的过程 (用图中

第 7 页(共 17 页)

序号和箭头表示)。

(3) 遇到巨大响声时要 ,以免[⑨] 损伤,造成耳聋。

23.如图所示, 一束光从半球面上的 A 点沿半径方向射入半球形玻璃砖,已知半球形玻璃砖的球 心为 O,且光线到达半球形玻璃砖的下表面处可以发生折射和反射。请画出这束光线从射入玻璃 砖到射出玻璃砖的完整光路图。

第 8 页(共 17 页)

0.第二单元综合测试答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.B

【解析】在手指伤处是感受器的部位,感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经 中枢,通过传出神经传到效应器,完成缩手反射,脊髓内有神经中枢,可以将接收到的神经冲动 经过脊髓的白质上行传到大脑皮层,形成痛觉, 因此痛觉形成的部位是大脑皮质里的躯体感觉中 枢, B 符合题意。故答案为: B

2.【分析】皮肤与外界直接接触,能阻挡异物和病原体侵入,防止体液丢失,具有重要的屏障保 护作用。

【解答】解: 皮肤是人体最大的器官,约占体重的 16%.皮肤覆盖于全身表面,分为表皮、真皮, 并借皮下组织与深部组织相连。皮肤中尚有毛发、皮脂腺、汗腺和指(趾) 甲等皮肤附属器。皮 肤具有保护、吸收、排泄、感觉、调节体温以及参与物质代谢等作用。因此皮肤不能对光线起明 暗敏感作用。

故选: C。

3. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的,振动停止,声音也停止;

(2) 声音的传播需要条件,固体、液体和气体都能够传声,真空不能传声; (3)蝙蝠中的多数具有敏锐的听觉定向(或回声定位)系统,大多数蝙蝠以昆虫为食,具有回 声定位能力的蝙蝠,能产生短促而频率高的声脉冲,这些声波遇到附近物体便反射回来,蝙蝠听 到反射回来的回声, 能够确定猎物及障碍物的位置和大小。

【解答】解:

甲图: 说明声音是由物体的振动产生的;

乙图: 说明声音的传播需要介质,真空不能传声;

丙图: 太空中没有空气, 宇航员不能直接交谈,说明真空不能传声;

第 9 页(共 17 页)

丁图: 说明声音能够传递信息。

因此声学知识相同的是乙和丙。

故选: C。

4.C

【解析】A.声音的三要素包括声调、响度、音色, A 不符合题意;

B、耳的结构包括内耳、中耳、外耳, B 不符合题意;

C、子房包括子房壁和胚珠,C 符合题意;

D、动物的生殖方式包括有性生殖和无性生殖, 无性生殖比如克隆猴,克隆羊等, D 不符合题意。 故答案为: D

5.【分析】(1) 音调、响度、音色, 是从不同角度描述声音的, 音调指声音的高低, 由振动频率 决定; 响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体本身决定的一个特性。

(2) 真空不能传声;

(3) 减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声; 阻断噪声的传播;在人耳处减弱噪声;

(4) 一切声音都是由物体振动产生的。

【解答】解: A.小提琴是琴弦振动发出声音的, 当在小提琴上不同位置按弦,琴弦振动的快慢 会不一样, 所以声音的音调就会发生变化,故 A 错误;

B、抽出罩内空气,听到闹钟的声音变小,即说明声音传播需要介质,真空不能传声,故 B 错误; C、道路两旁建隔音墙是在噪声的传播过程中减弱噪声, 故 C 错误;

D、发声的音叉靠近乒乓球,球多次被弹开,说明发声体在振动,故 D 正确。

故选: D。

6.B

【解析】在光的反射现象中,法线既是镜面的垂线,也是反射光线与入射光线夹角的角平分线。 首先找到法线, 再确定镜面的位置即可。

【解答】①通过入射点作竖直向下的反射光线;

②作出反射光线与入射光线夹角的角平分线, 这就是法线;

③通过入射点作法线的垂线,这个就是镜面, 如下图所示:

第 10 页(共 17 页)

故选 B。

7.B

【解析】(1) 当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变, 这种现象叫光的折射现 象,常见的有: 池水变浅、筷子变弯、海市蜃楼等;

(2) 光在同一种均匀介质中沿直线传播, 现象有: 影子、日食和月食、小孔成像等;

(3) 光在传播过程中遇到不透明的物体会改变传播方向继续传播, 这种现象叫光的反射,现象 有:倒影、平面镜成像等;

(4) 物体通过凸透镜能成倒立、缩小的实像, 也能成正立、放大的虚像。

【解答】A. 把铅笔斜插入盛水的玻璃杯里, 看上去铅笔好像在水面处折断了, 这是光的折射

现象, 故 A 不合题意;

B.水兵们站在地面上,他们的影子是光沿直线传播形成的,故 B 符合题意;

C.平静的水面上倒映着岸边的景物,这是光的反射现象, 故 C 不合题意;

D.通过放大镜看邮票的细微之处,看到的是放大、正立的虚像,故 D 不合题意。 故答案为: B

8.A

【解析】1.光的直线传播原理;

2.植物的顶芽和侧芽存在一定的关系,顶芽的存在会抑制侧芽的生长,农作物, 果树的等的栽培 中经常通过对芽的处理达到需要的目的;

3.声音的传播需要介质, 声音可以在固体、液体、气体中传播;

4.物体的颜色有两种情况,不透明物体的颜色是由反射的色光颜色决定的。透明物体的颜色是由 透过的色光颜色决定的。

【解答】A.“坐井观天,所见甚少”可用光的直线传播原理解释, 说法错误,A 正确;

第 11 页(共 17 页)

B.“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”意思是听到有人问路,但怕惊动水中的鱼而不回答,这 里传播声音的介质有空气和水, 说法正确,B 错误;

C.“常时掐去苗尖, 勿要苗长高"——摘除顶芽会使植物枝叶更茂盛,是因为顶芽的生长能抑制 侧芽的生长,植物的生长有顶芽优势,去除顶芽可促进侧芽生长, 说法正确,C 错误;

D.“去年今日此门中,人面桃花相映红"人面红的原因是不透明物体的颜色是由反射的色光决定 的,说法正确, D 错误。

故选 A.

9. 【分析】不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,据此判断。

【解答】解: “测温枪”是不透明物体,而不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,所以我 们能看到测温枪蓝色部分是因为它反射蓝色光。故 B 正确。

故选: B。

10.A

【解析】此题主要考查光的折射规律,对于光折射时的特点应当理解并掌握,能解释一些常见的 光学现象,属于基础题。解答此题应掌握:光发生折射时的规律:光从空气斜射入其它透明介质 时, 折射光线会靠近法线。

【解答】当向容器中加水时, 光从空气斜射入水中,由光的折射规律可知,光会靠近法线,因此 光传播到容器底时会向左移动;

故选 A 11. 【分析】当光沿直线传播经过很小的孔时,就能形成物体的像,即小孔成像,像的形状与物 体有关,与小孔的形状无关。

【解答】解: 当太阳光垂直照射到一个极小的“△”形的孔上时,由于光的直线传播,在地面上 就会形成太阳的像, 因此光斑的形状与太阳的形状一样, 是圆形的,与孔的形状无关。

故选: C。

12.D

【解析】要看到物体,物体发出的光线必须能够射入我们的眼睛, 据此分析判断。

【解答】根据光的反射定律可知,∠AOC=∠BOC,则 OA 和OB 应该为一组入射光线和反射光线。A

第 12 页(共 17 页)

在明处,能够发出光线, 经过平面镜反射,沿 OB 射入乙的眼睛,则乙能看到甲。而乙在暗处, 本身不能发出光线, 因此甲不能看到乙。

故选 D。

13.C

【解析】根据凸透镜的成像特点判断。

【解答】根据图片可知,酒杯底部相当于一个凸透镜, 没有酒时,“七仙女”的图片恰好在焦点 上, 此时不成像,因此我们看不到。加入酒后,酒和瓶子底部构成的新的凸透镜的焦距变长,图 片这时在一倍焦距以内, 成正立放大的虚像, 因此可以看到, 故 A.B、D 正确不合题意,而 C 错误符合题意。

故选 C。

14.B

【解析】本题主要考查学生对近视眼成因以及矫正方法的理解和掌握.近视眼是晶状体会聚能力 增强,像呈在视网膜的前方, 应佩戴凹透镜矫正;近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即 折光能力增强, 像呈在视网膜的前方,应佩戴发散透镜, 使光线推迟会聚。

【解答】近视眼看远处的物体时,像成在视网膜的前面,所以③是近视眼的成像情况.近视眼需 戴凹透镜矫正, 所以①是近视眼的矫正做法。

故选 B

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.60°

【解析】根据反射角的定义和反射规律分析解答。

【解答】根据图片可知,中间的虚线为法线,入射角为:90°-30°=60°。根据“反射角等于入 射角”可知,此时反射角也为 60°。

16.40;大小不变

【解析】【解答】平面镜成的是正立等大的需像;像与物关于平面镜对称。把一只瓢虫放在平面 镜前 20cm 处, 瓢虫的像距平面镜也 20cm,则瓢虫的像与瓢虫相距 40 ㎝;后来,瓢虫慢慢地向 平面镜爬去,在此过程中,瓢虫的像大小不变。

平面镜成像的特点是:成的是正立等大的虚像,像与物关于平面镜对称。

第 13 页(共 17 页)

17.b;c

【解析】【解答】解:由图可知: a 点在一倍焦距之内,由凸透镜成像的规律:u<f,可知成正 立放大的虚像, 所以无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到像;

b 点在一倍焦距和二倍焦距之间,由凸透镜成像的规律: f<u<2f,可知成倒立放大的实像,此 时 v>2f;

c 点在二倍焦距以外,由凸透镜成像的规律: u>2f,可知成倒立缩小的实像,此时 2f>v>f. 综上分析可知, 蜡烛放在 b 处得到的实像最大,放在 c 处得到的实像最小.

故答案为: b;c.

凸透镜成像的规律:

①u>2f,成倒立缩小的实像,此时像距 2f>v>f;

②u=2f,成倒立等大的实像,此时像距 v=2f;

③f<u<2f,成倒立放大的实像,此时 v>2f;

④u=f,不成像;

⑤u<f,成正立放大的虚像,像距 v>u.

18.0° ;60°

【解析】(1)在光的反射现象中,反射角等于入射角;

(2) 入射光线和镜面的夹角与入射角的和恰好等于 90° ,据此计算出入射角,再计算出反射光 线和入射光线的夹角即可。

【解答】(1) 一束光线垂直射到平面镜上,则入射光线和法线重合,即此时的入射角为 0° 。根 据反射角等于入射角可知,此时的反射角为0°。

(2) 当入射光线与镜面的夹角减小到 60 度时,入射角为:90°-60°=30°。根据“反射角等于 入射角”可知, 此时反射角也为 30° ,那么反射光线和入射光线的夹角为: 30°+30°=60° 。 19.实像能用光屏承接, 而虚像不能;凸透镜;会聚光线

【解析】根据实像和虚像的特点区分;

能成虚像的光学元件有平面镜和凸透镜;

凸透镜对光有会聚作用. 由此分析解答.

第 14 页(共 17 页)

【解答】解:(1) 实像是实际光线会聚成的,虚像不是实际光线会聚成的,而是实际光线的反射 延长线会聚成的;实像可以用光屏接收到,虚像不能用光屏接收到;实像与虚像都可以用眼睛接 收到.(2) 在我们所学过的光学元件中能使物体成“虚像”的有平面镜成虚像, 凸透镜成正立放 大的虚像等,凸透镜还对光有会聚作用.

故答案为: 实像能用光屏承接, 而虚像不能; 凸透镜;会聚光线.

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20. (1) 焦点;2;焦距;会聚;凸透镜;平行; 焦点

(2) 不能;发散

【解析】(1) 根据凸透镜对光线的作用、以及对焦点和焦距的认识分析解答。从凸透镜的焦点发 出的光线, 经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行。

(2) 使用同样的方法对凹透镜进行研究发现, 白纸上不能得到一个最小最亮的点, 而是一个周 围亮而中间暗的光圈。这说明光线都从凹透镜的边缘经过,即它对光线有发散作用。

【解答】(1) 实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的焦点;一个凸透镜有 2 个焦点,它们位于凸透 镜的两侧。用直尺量得的距离叫焦距;这个实验说明了凸透镜对光有会聚作用。如图 2 是微型手 电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的 A 部分相当于凸透镜,从 A 处射出的光为平行光线,这种小灯 泡的灯丝位于 A 的焦点处。

(2) 实验二中纸上不能得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有发散作用。 21. (1) 小于;介质种类

(2) 增大;入射角的大小

【解析】本题为实验题,通过分析题干信息,可以得出答案。光从一种介质斜射到另一种介质时, 传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折射。光从空气斜射入水或玻璃中时, 折射光线向法线 偏折,折射角小于入射角。入射角增大时,折射角也增大。光垂直射到水或玻璃中时,折射光线 与入射光线在同一直线上。

【解答】(1) 分析表 1、表 2 可知,当入射角相同时, 光从空气斜射入玻璃的折射角小于光从空 气斜射入水的折射角。因此光从空气斜射入其他介质时的折射角与介质种类有关。(2)从表 1、 表 2 可知光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角, 当入射角增大时, 折射角将增大。因此可

推知光从空气斜射人其他介质时,折射角大小还与入射角的大小有关。

第 15 页(共 17 页)

故答案为: (1) 小于;介质种类;(2)增大; 入射角的大小

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. 【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和 听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗。据图可知:①耳郭、②外耳道、③半规管、④与听觉有 关的神经、⑤耳蜗、⑥咽鼓管、⑦鼓室、⑧听小骨、⑨鼓膜。

【解答】解:(1)内耳的⑤耳蜗里有听觉感受器, 能感受声波的刺激产生神经冲动。 (2)听觉的形成过程是:外界声波经过外耳道传导鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳, 刺 激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域 (听觉中枢),这样就产生了听觉。即声波→②外耳道→⑨鼓膜→⑧听小骨→⑤耳蜗→④听觉神 经→听觉中枢。

(3)当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜。这时张 大嘴巴,可以使咽鼓管张开, 因咽鼓管连通咽部和鼓室。这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓 膜外,即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜。如果闭嘴同时用

双手堵耳也是同样道理。

故答案为: (1) 耳蜗。

(2) ②→⑨→⑧→⑤→④。

(3) 迅速张开口或者闭嘴、堵耳;鼓膜。

23.

【解析】根据光的折射规律和反射规律分析解答。

【解答】①一束光从半球面上的 A 点沿半径方向射入半球形玻璃砖,此时光的传播方向不变,即 通过球心 O;

②通过入射点O 作玻璃砖底面的垂线,这就是法线,然后根据“反射角等于入射角”在法线右侧 作出对应的折射光线。此时的折射光线也沿半径方向,因此进入空气中时传播方向不变。

③当光从玻璃斜射入空气中时, 折射角大于入射角,如下图所示: 第 16 页(共 17 页)

第 17 页(共 17 页)

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题 (本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.手指不小心被刀片划破后感到疼痛, 其感受器和痛觉形成的部位是( )

A.均在手指伤处 B.在手指伤处和大脑皮层

C.在手指伤处的真皮和表皮 D.分别在手指伤处和伤处附

近

2.皮肤是一种感觉器官,它不能感受到的是( )

A.压力 B.冷热 C.明暗 D.粗糙程度

3. 如 图 所 示 是 声 现 象 中 , 可 以 用 相 同 的 声 学 知 识 解 释 的 是 ( )

A.甲和乙 B.丙和丁 C.乙和丙 D.甲和丁 4.绘制概念图是构建知识网络的学习方法, 以下是小科学习笔记中概念图的一部分, 其中不合理 的是( )

A. B.

第 1 页(共 17 页)

C.

D.

5.关于图中的现象,下列分析正确的是( )

A.拉小提琴时,手在不同位置按弦, 是为了改变响度

B.抽出罩内空气, 听到闹钟的声音变小, 说明发声体在振动

C.道路两旁设置隔音墙,是为了防止道路上的汽车发出噪声

D.发声的音叉靠近乒乓球,球多次被弹开,说明发声体在振动

6.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示,图中数字表示的是确定

平面镜位置时作图的先后次序, 其中作图过程正确的是( )

A. B.

第 2 页(共 17 页)

C. D. 7.下列叙述与图中情景相符的是( )

A.把铅笔斜插入盛水的玻璃杯里,看上去铅笔好像在水面处折断了,这是光的反射现象

B.水兵们站在地面上,他们的影子是光沿直线传播形成的 C.平静的水面上倒映着岸边的景物, 这是光的折射形成的 D.通过放大镜看邮票的细微之处,看到的是放大的实像

8.在我国悠久的历史文明发展中, 古人对自然现象进行了细致的观察和研究, 留下许多珍贵的史 料记载。下列有关记载和相应科学本质的解释,错误的是( )

A.“坐井观天,所见甚少。 ”——光在传播过程中发生了反射现象

B.路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。——空气(气体)和水(液体)都能传声

C.常时掐去苗尖, 勿要苗长高。 ——摘除顶芽会使植物枝叶更茂盛,是因为顶芽的生长能抑制 侧芽的生长

D.去年今日此门中,人面桃花相映红。——人面红的原因是不透明物体的颜色是由反射的色光

第 3 页(共 17 页)

决定的

9.为防疫新冠病毒,经常使用如图所示的“测温枪”来测量人体的温度。我们能看到测温枪蓝色

部分是因为( )

A.吸收蓝色光 B.反射蓝色光

C.吸收所有色光 D.反射所有色光

10.如图所示, 一束光线斜射入容器中, 并在容器底形成一个光斑,这时向容器中逐渐加水,则 光斑的位置将( )

A.向左移动 B.向右移动

C.向上移动 D.原地不动

11.太阳光垂直照射到一个极小的“△”形的孔上,在地面上产生的光斑是( )

A.方形的 B.“△”形的 C.圆形的 D.“▽”形的

12.如图所示,相邻两室一明一暗,在两室之间的墙壁上有一平面镜 M,且∠AOC=∠BOC。甲、 乙

两人分别站在 A.B 两点面向平面镜张望,则( )

第 4 页(共 17 页)

A.甲可看到乙,乙看不到甲

C.甲看不到乙,乙看不到甲

B.甲、乙相互可以看到

D.甲看不到乙,乙可看到甲

13.如图是一种称之为“七仙女”的神奇玻璃酒杯,空杯时什么也看不见, 斟上酒,杯底立即显

现出栩栩如生的仙女图。下列对仙女图形成原因的探讨, 不正确的是( )

A.可能是酒和凸透镜对光产生折射, 出现放大的像

B.空杯时,“七仙女”的图片可能在凸透镜的焦点上

C.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变小,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以外, 成放大的像 D.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变大,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以内, 成放大的像

14.下图的四幅图, 分别表示近视眼成像情况和矫正做法的是 ( )

A.② ① B.③ ① C.② ④ D.③ ④ 二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.如图所示为一束光从空气斜射到某液面上,与液面的夹角为 30°,且反射光线与折射光线相

互垂直,则反射角是 。

16.小明在完成平面镜成像实验时, 把一只瓢虫放在平面镜前 20cm 处,则瓢虫的像与瓢虫相距 ㎝; 后来,瓢虫慢慢地向平面镜爬去,在此过程中,瓢虫的像 (填“变大”、“大 小不变”或“变小”)。

17.如图所示, 在“探究凸透镜成像的规律”实验中, 若将点燃的蜡烛依次放在 a、b、c 三处, 其中蜡烛放在 处得到的实像最大, 放在 处得到的实像最小.

第 5 页(共 17 页)

18.一束光线垂直射到平面镜上,反射角为 ;当入射光线与镜面的夹角减小到 60 度时, 反射光线与入射光线的夹角为 。

19.生活中我们经常观察到“实像”和“虚像”,请写出二者的一项区

别: ;在我们学过的光学元件中, 能使物体成“虚像”的 元件还有: (写出一种即可),该光学元件除了能使物体成“虚像”,还可

以 .

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.实验一:如图 1 所示,拿一个凸透镜正对着太阳.光,再把一张纸放在它的另一侧来回移动, 直到纸上得到最小、最亮的光斑。用直尺测量出光斑到凸透镜的距离。

实验二:拿一个凹透镜正对着太阳光,再把一张纸.放在它的另一侧来回移动, 仿照上图 1 做实 验。根据上述实验完成以下题目。

(1) 实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的 ;一个凸透镜有 个焦点,它们位 于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫 ;这个实验说明了凸透镜对光有 作 用。如图 2 是微型手电筒所用的小灯泡, 小灯泡前端的 A 部分相当于 ,从 A 处射出的 光为 (填“发散”“平行”或“会聚”)光线,这种小灯泡的灯丝位于 A 的 处。 (2) 实验二中纸上 (填“能”或“不能”)得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了 凹透镜对光有 作用。 21.某科学兴趣小组想通过实验探究“光从空气斜射人其他介质时的折射角与哪些因素有关”,

第 6 页(共 17 页)

他们准备的实验器材有激光发生器、玻璃、水、量角器等。光从空气斜射人玻璃中的测量结果如 表 1 所示, 光从空气斜射入水中的测量结果如表 2 所示。

(1) 由表 1、表 2 可知,当入射角相同时,光从空气斜射入玻璃的折射角 (填“大 于”“小于”或“等于”) 光从空气斜射入水的折射角。因此光从空气斜射入其他介质时的折射 角与 有关。

(2) 从表 1、表 2 可知光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,当入射角增大时, 折射角 将 。因此可推知光从空气斜射人其他介质时,折射角大小还与 有关。

四 、解答题 (12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. (2022 春 龙游县月考) 请看下面耳的基本结构图回答:

(1) 接受声波信息的听觉感受器位于图中[⑤] 内。 (2)“为救护车让道”是交通文明的基本准则。当你听到远处急救车的鸣笛声时,尽管是绿灯也 会在等到救护车过后方能择机行走。请写出之后声波到达大脑形成听觉的过程 (用图中

第 7 页(共 17 页)

序号和箭头表示)。

(3) 遇到巨大响声时要 ,以免[⑨] 损伤,造成耳聋。

23.如图所示, 一束光从半球面上的 A 点沿半径方向射入半球形玻璃砖,已知半球形玻璃砖的球 心为 O,且光线到达半球形玻璃砖的下表面处可以发生折射和反射。请画出这束光线从射入玻璃 砖到射出玻璃砖的完整光路图。

第 8 页(共 17 页)

0.第二单元综合测试答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.B

【解析】在手指伤处是感受器的部位,感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经 中枢,通过传出神经传到效应器,完成缩手反射,脊髓内有神经中枢,可以将接收到的神经冲动 经过脊髓的白质上行传到大脑皮层,形成痛觉, 因此痛觉形成的部位是大脑皮质里的躯体感觉中 枢, B 符合题意。故答案为: B

2.【分析】皮肤与外界直接接触,能阻挡异物和病原体侵入,防止体液丢失,具有重要的屏障保 护作用。

【解答】解: 皮肤是人体最大的器官,约占体重的 16%.皮肤覆盖于全身表面,分为表皮、真皮, 并借皮下组织与深部组织相连。皮肤中尚有毛发、皮脂腺、汗腺和指(趾) 甲等皮肤附属器。皮 肤具有保护、吸收、排泄、感觉、调节体温以及参与物质代谢等作用。因此皮肤不能对光线起明 暗敏感作用。

故选: C。

3. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的,振动停止,声音也停止;

(2) 声音的传播需要条件,固体、液体和气体都能够传声,真空不能传声; (3)蝙蝠中的多数具有敏锐的听觉定向(或回声定位)系统,大多数蝙蝠以昆虫为食,具有回 声定位能力的蝙蝠,能产生短促而频率高的声脉冲,这些声波遇到附近物体便反射回来,蝙蝠听 到反射回来的回声, 能够确定猎物及障碍物的位置和大小。

【解答】解:

甲图: 说明声音是由物体的振动产生的;

乙图: 说明声音的传播需要介质,真空不能传声;

丙图: 太空中没有空气, 宇航员不能直接交谈,说明真空不能传声;

第 9 页(共 17 页)

丁图: 说明声音能够传递信息。

因此声学知识相同的是乙和丙。

故选: C。

4.C

【解析】A.声音的三要素包括声调、响度、音色, A 不符合题意;

B、耳的结构包括内耳、中耳、外耳, B 不符合题意;

C、子房包括子房壁和胚珠,C 符合题意;

D、动物的生殖方式包括有性生殖和无性生殖, 无性生殖比如克隆猴,克隆羊等, D 不符合题意。 故答案为: D

5.【分析】(1) 音调、响度、音色, 是从不同角度描述声音的, 音调指声音的高低, 由振动频率 决定; 响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体本身决定的一个特性。

(2) 真空不能传声;

(3) 减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声; 阻断噪声的传播;在人耳处减弱噪声;

(4) 一切声音都是由物体振动产生的。

【解答】解: A.小提琴是琴弦振动发出声音的, 当在小提琴上不同位置按弦,琴弦振动的快慢 会不一样, 所以声音的音调就会发生变化,故 A 错误;

B、抽出罩内空气,听到闹钟的声音变小,即说明声音传播需要介质,真空不能传声,故 B 错误; C、道路两旁建隔音墙是在噪声的传播过程中减弱噪声, 故 C 错误;

D、发声的音叉靠近乒乓球,球多次被弹开,说明发声体在振动,故 D 正确。

故选: D。

6.B

【解析】在光的反射现象中,法线既是镜面的垂线,也是反射光线与入射光线夹角的角平分线。 首先找到法线, 再确定镜面的位置即可。

【解答】①通过入射点作竖直向下的反射光线;

②作出反射光线与入射光线夹角的角平分线, 这就是法线;

③通过入射点作法线的垂线,这个就是镜面, 如下图所示:

第 10 页(共 17 页)

故选 B。

7.B

【解析】(1) 当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变, 这种现象叫光的折射现 象,常见的有: 池水变浅、筷子变弯、海市蜃楼等;

(2) 光在同一种均匀介质中沿直线传播, 现象有: 影子、日食和月食、小孔成像等;

(3) 光在传播过程中遇到不透明的物体会改变传播方向继续传播, 这种现象叫光的反射,现象 有:倒影、平面镜成像等;

(4) 物体通过凸透镜能成倒立、缩小的实像, 也能成正立、放大的虚像。

【解答】A. 把铅笔斜插入盛水的玻璃杯里, 看上去铅笔好像在水面处折断了, 这是光的折射

现象, 故 A 不合题意;

B.水兵们站在地面上,他们的影子是光沿直线传播形成的,故 B 符合题意;

C.平静的水面上倒映着岸边的景物,这是光的反射现象, 故 C 不合题意;

D.通过放大镜看邮票的细微之处,看到的是放大、正立的虚像,故 D 不合题意。 故答案为: B

8.A

【解析】1.光的直线传播原理;

2.植物的顶芽和侧芽存在一定的关系,顶芽的存在会抑制侧芽的生长,农作物, 果树的等的栽培 中经常通过对芽的处理达到需要的目的;

3.声音的传播需要介质, 声音可以在固体、液体、气体中传播;

4.物体的颜色有两种情况,不透明物体的颜色是由反射的色光颜色决定的。透明物体的颜色是由 透过的色光颜色决定的。

【解答】A.“坐井观天,所见甚少”可用光的直线传播原理解释, 说法错误,A 正确;

第 11 页(共 17 页)

B.“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”意思是听到有人问路,但怕惊动水中的鱼而不回答,这 里传播声音的介质有空气和水, 说法正确,B 错误;

C.“常时掐去苗尖, 勿要苗长高"——摘除顶芽会使植物枝叶更茂盛,是因为顶芽的生长能抑制 侧芽的生长,植物的生长有顶芽优势,去除顶芽可促进侧芽生长, 说法正确,C 错误;

D.“去年今日此门中,人面桃花相映红"人面红的原因是不透明物体的颜色是由反射的色光决定 的,说法正确, D 错误。

故选 A.

9. 【分析】不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,据此判断。

【解答】解: “测温枪”是不透明物体,而不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,所以我 们能看到测温枪蓝色部分是因为它反射蓝色光。故 B 正确。

故选: B。

10.A

【解析】此题主要考查光的折射规律,对于光折射时的特点应当理解并掌握,能解释一些常见的 光学现象,属于基础题。解答此题应掌握:光发生折射时的规律:光从空气斜射入其它透明介质 时, 折射光线会靠近法线。

【解答】当向容器中加水时, 光从空气斜射入水中,由光的折射规律可知,光会靠近法线,因此 光传播到容器底时会向左移动;

故选 A 11. 【分析】当光沿直线传播经过很小的孔时,就能形成物体的像,即小孔成像,像的形状与物 体有关,与小孔的形状无关。

【解答】解: 当太阳光垂直照射到一个极小的“△”形的孔上时,由于光的直线传播,在地面上 就会形成太阳的像, 因此光斑的形状与太阳的形状一样, 是圆形的,与孔的形状无关。

故选: C。

12.D

【解析】要看到物体,物体发出的光线必须能够射入我们的眼睛, 据此分析判断。

【解答】根据光的反射定律可知,∠AOC=∠BOC,则 OA 和OB 应该为一组入射光线和反射光线。A

第 12 页(共 17 页)

在明处,能够发出光线, 经过平面镜反射,沿 OB 射入乙的眼睛,则乙能看到甲。而乙在暗处, 本身不能发出光线, 因此甲不能看到乙。

故选 D。

13.C

【解析】根据凸透镜的成像特点判断。

【解答】根据图片可知,酒杯底部相当于一个凸透镜, 没有酒时,“七仙女”的图片恰好在焦点 上, 此时不成像,因此我们看不到。加入酒后,酒和瓶子底部构成的新的凸透镜的焦距变长,图 片这时在一倍焦距以内, 成正立放大的虚像, 因此可以看到, 故 A.B、D 正确不合题意,而 C 错误符合题意。

故选 C。

14.B

【解析】本题主要考查学生对近视眼成因以及矫正方法的理解和掌握.近视眼是晶状体会聚能力 增强,像呈在视网膜的前方, 应佩戴凹透镜矫正;近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即 折光能力增强, 像呈在视网膜的前方,应佩戴发散透镜, 使光线推迟会聚。

【解答】近视眼看远处的物体时,像成在视网膜的前面,所以③是近视眼的成像情况.近视眼需 戴凹透镜矫正, 所以①是近视眼的矫正做法。

故选 B

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.60°

【解析】根据反射角的定义和反射规律分析解答。

【解答】根据图片可知,中间的虚线为法线,入射角为:90°-30°=60°。根据“反射角等于入 射角”可知,此时反射角也为 60°。

16.40;大小不变

【解析】【解答】平面镜成的是正立等大的需像;像与物关于平面镜对称。把一只瓢虫放在平面 镜前 20cm 处, 瓢虫的像距平面镜也 20cm,则瓢虫的像与瓢虫相距 40 ㎝;后来,瓢虫慢慢地向 平面镜爬去,在此过程中,瓢虫的像大小不变。

平面镜成像的特点是:成的是正立等大的虚像,像与物关于平面镜对称。

第 13 页(共 17 页)

17.b;c

【解析】【解答】解:由图可知: a 点在一倍焦距之内,由凸透镜成像的规律:u<f,可知成正 立放大的虚像, 所以无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到像;

b 点在一倍焦距和二倍焦距之间,由凸透镜成像的规律: f<u<2f,可知成倒立放大的实像,此 时 v>2f;

c 点在二倍焦距以外,由凸透镜成像的规律: u>2f,可知成倒立缩小的实像,此时 2f>v>f. 综上分析可知, 蜡烛放在 b 处得到的实像最大,放在 c 处得到的实像最小.

故答案为: b;c.

凸透镜成像的规律:

①u>2f,成倒立缩小的实像,此时像距 2f>v>f;

②u=2f,成倒立等大的实像,此时像距 v=2f;

③f<u<2f,成倒立放大的实像,此时 v>2f;

④u=f,不成像;

⑤u<f,成正立放大的虚像,像距 v>u.

18.0° ;60°

【解析】(1)在光的反射现象中,反射角等于入射角;

(2) 入射光线和镜面的夹角与入射角的和恰好等于 90° ,据此计算出入射角,再计算出反射光 线和入射光线的夹角即可。

【解答】(1) 一束光线垂直射到平面镜上,则入射光线和法线重合,即此时的入射角为 0° 。根 据反射角等于入射角可知,此时的反射角为0°。

(2) 当入射光线与镜面的夹角减小到 60 度时,入射角为:90°-60°=30°。根据“反射角等于 入射角”可知, 此时反射角也为 30° ,那么反射光线和入射光线的夹角为: 30°+30°=60° 。 19.实像能用光屏承接, 而虚像不能;凸透镜;会聚光线

【解析】根据实像和虚像的特点区分;

能成虚像的光学元件有平面镜和凸透镜;

凸透镜对光有会聚作用. 由此分析解答.

第 14 页(共 17 页)

【解答】解:(1) 实像是实际光线会聚成的,虚像不是实际光线会聚成的,而是实际光线的反射 延长线会聚成的;实像可以用光屏接收到,虚像不能用光屏接收到;实像与虚像都可以用眼睛接 收到.(2) 在我们所学过的光学元件中能使物体成“虚像”的有平面镜成虚像, 凸透镜成正立放 大的虚像等,凸透镜还对光有会聚作用.

故答案为: 实像能用光屏承接, 而虚像不能; 凸透镜;会聚光线.

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20. (1) 焦点;2;焦距;会聚;凸透镜;平行; 焦点

(2) 不能;发散

【解析】(1) 根据凸透镜对光线的作用、以及对焦点和焦距的认识分析解答。从凸透镜的焦点发 出的光线, 经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行。

(2) 使用同样的方法对凹透镜进行研究发现, 白纸上不能得到一个最小最亮的点, 而是一个周 围亮而中间暗的光圈。这说明光线都从凹透镜的边缘经过,即它对光线有发散作用。

【解答】(1) 实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的焦点;一个凸透镜有 2 个焦点,它们位于凸透 镜的两侧。用直尺量得的距离叫焦距;这个实验说明了凸透镜对光有会聚作用。如图 2 是微型手 电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的 A 部分相当于凸透镜,从 A 处射出的光为平行光线,这种小灯 泡的灯丝位于 A 的焦点处。

(2) 实验二中纸上不能得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有发散作用。 21. (1) 小于;介质种类

(2) 增大;入射角的大小

【解析】本题为实验题,通过分析题干信息,可以得出答案。光从一种介质斜射到另一种介质时, 传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折射。光从空气斜射入水或玻璃中时, 折射光线向法线 偏折,折射角小于入射角。入射角增大时,折射角也增大。光垂直射到水或玻璃中时,折射光线 与入射光线在同一直线上。

【解答】(1) 分析表 1、表 2 可知,当入射角相同时, 光从空气斜射入玻璃的折射角小于光从空 气斜射入水的折射角。因此光从空气斜射入其他介质时的折射角与介质种类有关。(2)从表 1、 表 2 可知光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角, 当入射角增大时, 折射角将增大。因此可

推知光从空气斜射人其他介质时,折射角大小还与入射角的大小有关。

第 15 页(共 17 页)

故答案为: (1) 小于;介质种类;(2)增大; 入射角的大小

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. 【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和 听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗。据图可知:①耳郭、②外耳道、③半规管、④与听觉有 关的神经、⑤耳蜗、⑥咽鼓管、⑦鼓室、⑧听小骨、⑨鼓膜。

【解答】解:(1)内耳的⑤耳蜗里有听觉感受器, 能感受声波的刺激产生神经冲动。 (2)听觉的形成过程是:外界声波经过外耳道传导鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳, 刺 激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域 (听觉中枢),这样就产生了听觉。即声波→②外耳道→⑨鼓膜→⑧听小骨→⑤耳蜗→④听觉神 经→听觉中枢。

(3)当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜。这时张 大嘴巴,可以使咽鼓管张开, 因咽鼓管连通咽部和鼓室。这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓 膜外,即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜。如果闭嘴同时用

双手堵耳也是同样道理。

故答案为: (1) 耳蜗。

(2) ②→⑨→⑧→⑤→④。

(3) 迅速张开口或者闭嘴、堵耳;鼓膜。

23.

【解析】根据光的折射规律和反射规律分析解答。

【解答】①一束光从半球面上的 A 点沿半径方向射入半球形玻璃砖,此时光的传播方向不变,即 通过球心 O;

②通过入射点O 作玻璃砖底面的垂线,这就是法线,然后根据“反射角等于入射角”在法线右侧 作出对应的折射光线。此时的折射光线也沿半径方向,因此进入空气中时传播方向不变。

③当光从玻璃斜射入空气中时, 折射角大于入射角,如下图所示: 第 16 页(共 17 页)

第 17 页(共 17 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空