北师大版小学数学一年级上册 下课啦 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版小学数学一年级上册 下课啦 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 257.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-17 15:03:12 | ||

图片预览

文档简介

基于“明白” 立足“长远”

——《下课啦》一课的学习路径设计

一、课前思考

俞正强老师曾提出“解决问题的根在运算, 运算的根在数的认识”。带着这 样的视角去看教学, 其实“比高矮、长短”这节课就是长度单位、周长、面积等 概念学习的根, 也可以看作是“量与计量”领域的“种子课”,也是学生今后学 习图形与几何、学习解决实际问题等领域的重要基础。

首先, 它为长度单位的学习提供经验基础。教材主题图呈现了儿童课间活动 的情境, 意在引导学生掌握“同一起点比长短”的方法并初步学习“借助参照物 比长短”,即“数非标准单位个数”,这种定量描述物体长度的方式已经萌芽, 这就是后续学习中的度量。其次, 教材中“谁走的路长? ”通过微课学习, 可以 让学生感知长度、边线等与周长相关的概念和属性。因此, 把握目标, 立足长远, 这节课承载的隐形目标其实并不简单。

所以, 备课时, 我们要思考两个问题: 第一, 如何基于问题进行实践思考? 第二, 这节看似简单的课, 在解决问题的策略上, 如何引导学生学生从仅靠经验 过渡到数学思维。

二、教材与学情分析

(一) 教材分析

《下课啦》是北师大版小学数学一年级上册第二单元“比较”的第二课,“高 矮”“长短”都属于比较物体长度的问题。因此, 教科书把这些内容安排在一起 进行学习, 让数学知识与学生的生活经验对接, 丰富学生对长度比较的认识。在 编排上层层递进, 不断地为学生设置认知冲突, 从而使学生获得新的比较方法和 体验。例如, “谁高?谁矮?”从在同一起点上的高矮比较到不在同一起点上的 高矮比较; “谁长?谁短?”不在同一起点下的两根绳子长短问题的比较, 突出 了不在同一起点下具体比较方法的运用;“谁走的路上?”在同一起点同一终点, 但又很难通过观察进行直接比较,需要借助数一数的方法得出结论。

1

(

总结

回顾反思

) (

练

习

巩

固

拓展

) (

情

境

唤

醒经验

)

(二) 学情分析

本节内容的教学主要是比较物体的高矮、长短, 学生对这一方面的知识已经 有一定的生活经验, 但是学生对于高矮、长短的比较方法还不够明确, 层次参差 不齐, 需要知识性的梳理。并且由于学生还不具备独立寻找“参照物”进行比较 的学习经验, 本课学习对学生的思维水平提出了更高的要求。因此在教学中应结 合学生年龄特点, 生活背景等具体情况, 对比较方法和标准进行梳理, 并在探究 比较方法的过程中适当引导。

三、 学习目标

1.在比一比的活动中,能够正确比较两个物体间的高矮、长短。

2.知道在比较高矮或长短时, 需要在同一起点上进行, 并初步学习寻找参照 物进行比较的方法。

3.经历与他人合作和交流比一比的过程,并尝试解释自己的思考的过程。

四、学习重难点

重点:掌握比较高矮、长短的方法。

难点:学习寻找参照物进行比较的方法。

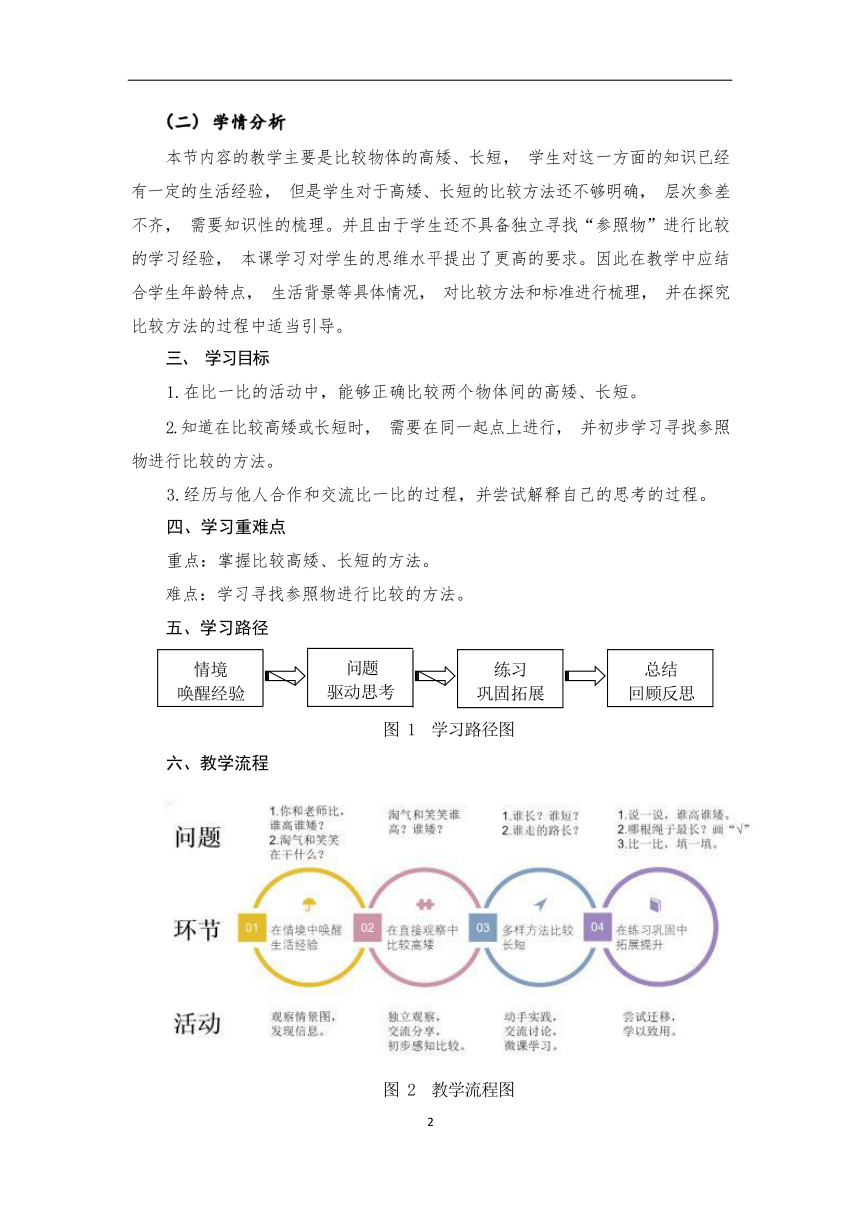

五、学习路径

问题 驱动思考

图 1 学习路径图

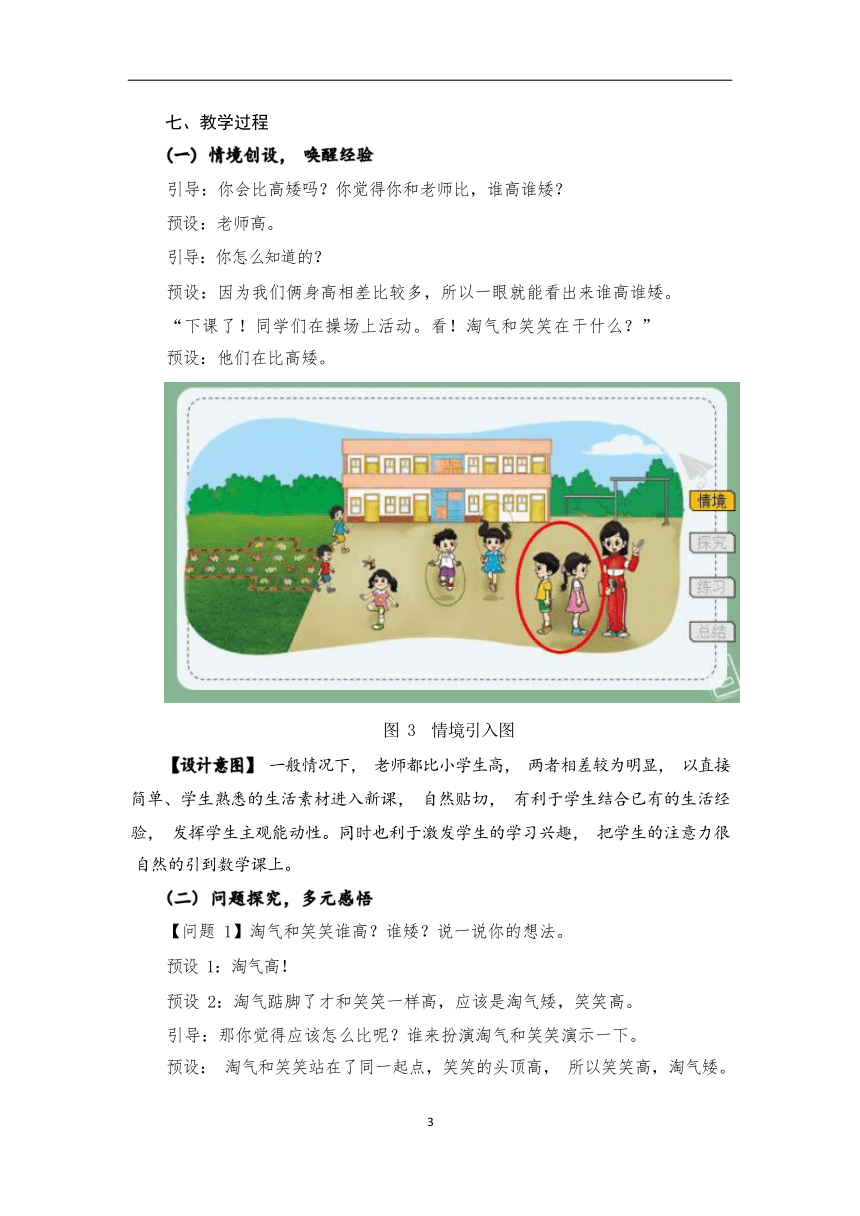

六、教学流程

图 2 教学流程图

2

七、教学过程

(一) 情境创设, 唤醒经验

引导:你会比高矮吗?你觉得你和老师比,谁高谁矮?

预设:老师高。

引导:你怎么知道的?

预设:因为我们俩身高相差比较多,所以一眼就能看出来谁高谁矮。 “下课了!同学们在操场上活动。看!淘气和笑笑在干什么?”

预设:他们在比高矮。

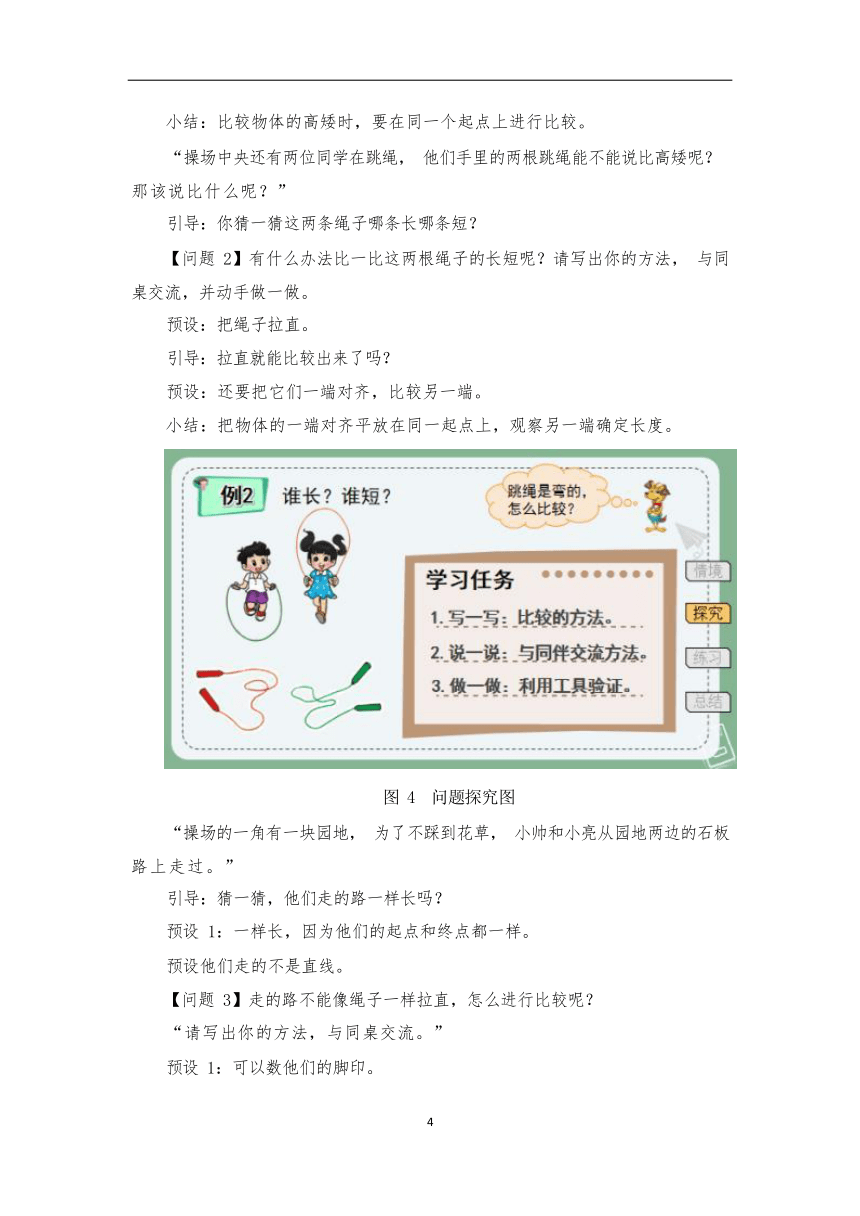

图 3 情境引入图

【设计意图】 一般情况下, 老师都比小学生高, 两者相差较为明显, 以直接 简单、学生熟悉的生活素材进入新课, 自然贴切, 有利于学生结合已有的生活经 验, 发挥学生主观能动性。同时也利于激发学生的学习兴趣, 把学生的注意力很

自然的引到数学课上。

(二) 问题探究,多元感悟

【问题 1】淘气和笑笑谁高?谁矮?说一说你的想法。

预设 1:淘气高!

预设 2:淘气踮脚了才和笑笑一样高,应该是淘气矮,笑笑高。 引导:那你觉得应该怎么比呢?谁来扮演淘气和笑笑演示一下。

预设: 淘气和笑笑站在了同一起点,笑笑的头顶高, 所以笑笑高,淘气矮。

3

小结:比较物体的高矮时,要在同一个起点上进行比较。

“操场中央还有两位同学在跳绳, 他们手里的两根跳绳能不能说比高矮呢? 那该说比什么呢?”

引导:你猜一猜这两条绳子哪条长哪条短?

【问题 2】有什么办法比一比这两根绳子的长短呢?请写出你的方法, 与同 桌交流,并动手做一做。

预设:把绳子拉直。

引导:拉直就能比较出来了吗?

预设:还要把它们一端对齐,比较另一端。

小结:把物体的一端对齐平放在同一起点上,观察另一端确定长度。

图 4 问题探究图

“操场的一角有一块园地, 为了不踩到花草, 小帅和小亮从园地两边的石板 路上走过。”

引导:猜一猜,他们走的路一样长吗?

预设 1:一样长,因为他们的起点和终点都一样。

预设他们走的不是直线。

【问题 3】走的路不能像绳子一样拉直,怎么进行比较呢?

“请写出你的方法,与同桌交流。”

预设 1:可以数他们的脚印。

4

“每个人走路时一步的长度不一样, 走的步数一样,走的路不一定一样长。” 预设 2:数他们走的格子数。小明走了 9 格,小刚走了 8 格。

播放微课,展示数的过程。

小结:借助中间量(如数方格)进行比较。

图 5 微课视频图

【设计意图】 巧妙设计了淘气一个有趣的小动作(踮脚) ,由于改变了比较 的起点, 所以就难以直接判断谁高、谁矮, 从而引发学生的认知冲突, 产生学习 比较方法的需要。教学时,让学生表演一下,体会比高矮的方法和关键。

比较两根弯曲跳绳的长短问题, 鼓励学生亲自动手实践, 进行比较, 能唤起 学生已有的生活经验,再一次体会比较的方法。

在解决谁走的路长问题时, 由于学生还不具备独立寻找“参照物”进行比较 的学习经验, 对学生的思维水平提出了更高的要求。通过思考和交流, 体会借助 “参照物”度量单位(数格子) 来比较长短的方法。利用微课, 让学生更清晰知 道数的过程和方法。

(三) 练习驱动,促进融通

【基础练习】说一说,谁高谁矮。

预设:独立完成,个别汇报。

小结:差距明显,可以直接观察判断。

【提高练习】哪根绳子最长?画“ √”。

预设 1:第一根和第二根相比,第二根绳子比较长。

5

预设 2:第 2 根和第三根相比,第二根绳子比较长。

引导: 先进行两两比较, 进行排除法。另外除了关注起点, 终点外, 还要关 注曲直情况。

小结: 把弯曲的绳子变“直”。所以第 2 根绳子最长。缠绕的圈数多, 绳子

就长。所以第 2 根绳子最长。

图 6 提高练习图

【拓展练习】比一比,填一填。

预设:铅笔东倒西歪,没办法比较。

引导:我们可以数铅笔的格子数。

小结: 1 号笔占 1 格多, 2 号笔占 3 格, 3 号笔占 2 格多, 4 号笔占 5 格, 5

号笔占 4 格,所以从短到长是: 1 号, 3 号, 2 号, 5 格, 4 格。

6

图 7 拓展练习图

预设:蚂蚁的起点和终点是一样的,所以三只蚂蚁走的一样长。

引导: 但是蚂蚁不是走直线, 而是折线。我们应该要通过数线段, 看看三只 蚂蚁到底哪只走的最长。

小结:第一只蚂蚁爬了 10 条线段,第二只蚂蚁爬了 8 条线段,第三只蚂蚁 爬了 9 条线段,所以第一只蚂蚁爬的最长,第二只蚂蚁爬的最短。

图 8 拓展练习图

【设计意图】 课堂小测巧妙地通过多种学生熟悉的生活情境, 将长度、周长 等方面的比较以及整体与整体、整体与部分、部分与部分之间的关系有机融合。 在比一比的过程中, 体会事物间比较的丰富性, 进一步体会事物之间的两种关系 的相等与不等、相同与不同, 以丰富学生对不同事物的认识, 充分调动儿童成长 过程中已经积累的丰富、直观的活动经验, 引导学生学会用数学的眼光、从定性 的角度(谁高谁矮、谁长谁短)整体把握事物的特征以及不同事物之间存在着的 数量关系。

(四) 总结归纳,回顾反思

孩子们,今天你有什么收获?学生交流各自的想法。

【设计意图】 总结环节,引导学生回顾与梳理本节课的知识, 同时充分锻炼 学生提炼、概括和表达的能力。关注知识的同时,更关注活动带给他们的感受, 这些感受往往就是下一次活动宝贵的经验。

7

八、 板书设计

图 9 板书设计图

九、 教学反思

纵观全篇,本次教学设计力求达到以下三个重视:

1. 重视利用生活经验。

数学课程标准明确指出:“数学教学要体现生活性, 人人学有价值的数学。” 我们在教学实践中要创造条件, 重视从学生的生活经验和基础知识出发, 学习研 究和理解感悟数学。本课以课间活动为情景主线,引出比较身高的高矮和绳子, 路程的长短比较问题, 不难发现这些素材皆来自儿童身边熟悉的事物, 我们稍加 组织整理即可将枯燥抽象的数学知识具体化、抽象化, 让学生产生研究数学的强 烈需要,从而将学生的思想集中到教学活动中去,必将收到事半功倍的效果。

2. 重视多样方法指引。

小学生尚未建立数学知识结构, 因此在思考数学问题的时候容易出现思维卡 壳的时候, 例如, 在谁走的路上这个问题上, 由于学生还不具备独立寻找“参照 物”进行比较的学习经验, 对学生的思维水平提出了更高的要求。 所以要通过合 作学习来解决这一问题。在合作学习的过程中, 要合理分配小组, 让学生相互之 间进行交流, 对同一个数学问题展开探讨, 达到取长补短的效果。这样学生就可 以在讨论的过程中学到别人的思维方式,有利于学生掌握多样化的方法。

3. 重视积累活动经验。

史宁中先生认为: “基本活动经验是指学生亲自或间接经历活动过程而获得 的经验。”所以, 在本课设计了一个数学活动:比较两根弯曲跳绳的长短问题,

8

鼓励学生亲自动手实践, 过程中形成一些可行的比较方法, 这是教师和学生的双 边活动,不是让学生被动地吸收知识、反复练习、强行储存的过程。

十、 教材图片

9

——《下课啦》一课的学习路径设计

一、课前思考

俞正强老师曾提出“解决问题的根在运算, 运算的根在数的认识”。带着这 样的视角去看教学, 其实“比高矮、长短”这节课就是长度单位、周长、面积等 概念学习的根, 也可以看作是“量与计量”领域的“种子课”,也是学生今后学 习图形与几何、学习解决实际问题等领域的重要基础。

首先, 它为长度单位的学习提供经验基础。教材主题图呈现了儿童课间活动 的情境, 意在引导学生掌握“同一起点比长短”的方法并初步学习“借助参照物 比长短”,即“数非标准单位个数”,这种定量描述物体长度的方式已经萌芽, 这就是后续学习中的度量。其次, 教材中“谁走的路长? ”通过微课学习, 可以 让学生感知长度、边线等与周长相关的概念和属性。因此, 把握目标, 立足长远, 这节课承载的隐形目标其实并不简单。

所以, 备课时, 我们要思考两个问题: 第一, 如何基于问题进行实践思考? 第二, 这节看似简单的课, 在解决问题的策略上, 如何引导学生学生从仅靠经验 过渡到数学思维。

二、教材与学情分析

(一) 教材分析

《下课啦》是北师大版小学数学一年级上册第二单元“比较”的第二课,“高 矮”“长短”都属于比较物体长度的问题。因此, 教科书把这些内容安排在一起 进行学习, 让数学知识与学生的生活经验对接, 丰富学生对长度比较的认识。在 编排上层层递进, 不断地为学生设置认知冲突, 从而使学生获得新的比较方法和 体验。例如, “谁高?谁矮?”从在同一起点上的高矮比较到不在同一起点上的 高矮比较; “谁长?谁短?”不在同一起点下的两根绳子长短问题的比较, 突出 了不在同一起点下具体比较方法的运用;“谁走的路上?”在同一起点同一终点, 但又很难通过观察进行直接比较,需要借助数一数的方法得出结论。

1

(

总结

回顾反思

) (

练

习

巩

固

拓展

) (

情

境

唤

醒经验

)

(二) 学情分析

本节内容的教学主要是比较物体的高矮、长短, 学生对这一方面的知识已经 有一定的生活经验, 但是学生对于高矮、长短的比较方法还不够明确, 层次参差 不齐, 需要知识性的梳理。并且由于学生还不具备独立寻找“参照物”进行比较 的学习经验, 本课学习对学生的思维水平提出了更高的要求。因此在教学中应结 合学生年龄特点, 生活背景等具体情况, 对比较方法和标准进行梳理, 并在探究 比较方法的过程中适当引导。

三、 学习目标

1.在比一比的活动中,能够正确比较两个物体间的高矮、长短。

2.知道在比较高矮或长短时, 需要在同一起点上进行, 并初步学习寻找参照 物进行比较的方法。

3.经历与他人合作和交流比一比的过程,并尝试解释自己的思考的过程。

四、学习重难点

重点:掌握比较高矮、长短的方法。

难点:学习寻找参照物进行比较的方法。

五、学习路径

问题 驱动思考

图 1 学习路径图

六、教学流程

图 2 教学流程图

2

七、教学过程

(一) 情境创设, 唤醒经验

引导:你会比高矮吗?你觉得你和老师比,谁高谁矮?

预设:老师高。

引导:你怎么知道的?

预设:因为我们俩身高相差比较多,所以一眼就能看出来谁高谁矮。 “下课了!同学们在操场上活动。看!淘气和笑笑在干什么?”

预设:他们在比高矮。

图 3 情境引入图

【设计意图】 一般情况下, 老师都比小学生高, 两者相差较为明显, 以直接 简单、学生熟悉的生活素材进入新课, 自然贴切, 有利于学生结合已有的生活经 验, 发挥学生主观能动性。同时也利于激发学生的学习兴趣, 把学生的注意力很

自然的引到数学课上。

(二) 问题探究,多元感悟

【问题 1】淘气和笑笑谁高?谁矮?说一说你的想法。

预设 1:淘气高!

预设 2:淘气踮脚了才和笑笑一样高,应该是淘气矮,笑笑高。 引导:那你觉得应该怎么比呢?谁来扮演淘气和笑笑演示一下。

预设: 淘气和笑笑站在了同一起点,笑笑的头顶高, 所以笑笑高,淘气矮。

3

小结:比较物体的高矮时,要在同一个起点上进行比较。

“操场中央还有两位同学在跳绳, 他们手里的两根跳绳能不能说比高矮呢? 那该说比什么呢?”

引导:你猜一猜这两条绳子哪条长哪条短?

【问题 2】有什么办法比一比这两根绳子的长短呢?请写出你的方法, 与同 桌交流,并动手做一做。

预设:把绳子拉直。

引导:拉直就能比较出来了吗?

预设:还要把它们一端对齐,比较另一端。

小结:把物体的一端对齐平放在同一起点上,观察另一端确定长度。

图 4 问题探究图

“操场的一角有一块园地, 为了不踩到花草, 小帅和小亮从园地两边的石板 路上走过。”

引导:猜一猜,他们走的路一样长吗?

预设 1:一样长,因为他们的起点和终点都一样。

预设他们走的不是直线。

【问题 3】走的路不能像绳子一样拉直,怎么进行比较呢?

“请写出你的方法,与同桌交流。”

预设 1:可以数他们的脚印。

4

“每个人走路时一步的长度不一样, 走的步数一样,走的路不一定一样长。” 预设 2:数他们走的格子数。小明走了 9 格,小刚走了 8 格。

播放微课,展示数的过程。

小结:借助中间量(如数方格)进行比较。

图 5 微课视频图

【设计意图】 巧妙设计了淘气一个有趣的小动作(踮脚) ,由于改变了比较 的起点, 所以就难以直接判断谁高、谁矮, 从而引发学生的认知冲突, 产生学习 比较方法的需要。教学时,让学生表演一下,体会比高矮的方法和关键。

比较两根弯曲跳绳的长短问题, 鼓励学生亲自动手实践, 进行比较, 能唤起 学生已有的生活经验,再一次体会比较的方法。

在解决谁走的路长问题时, 由于学生还不具备独立寻找“参照物”进行比较 的学习经验, 对学生的思维水平提出了更高的要求。通过思考和交流, 体会借助 “参照物”度量单位(数格子) 来比较长短的方法。利用微课, 让学生更清晰知 道数的过程和方法。

(三) 练习驱动,促进融通

【基础练习】说一说,谁高谁矮。

预设:独立完成,个别汇报。

小结:差距明显,可以直接观察判断。

【提高练习】哪根绳子最长?画“ √”。

预设 1:第一根和第二根相比,第二根绳子比较长。

5

预设 2:第 2 根和第三根相比,第二根绳子比较长。

引导: 先进行两两比较, 进行排除法。另外除了关注起点, 终点外, 还要关 注曲直情况。

小结: 把弯曲的绳子变“直”。所以第 2 根绳子最长。缠绕的圈数多, 绳子

就长。所以第 2 根绳子最长。

图 6 提高练习图

【拓展练习】比一比,填一填。

预设:铅笔东倒西歪,没办法比较。

引导:我们可以数铅笔的格子数。

小结: 1 号笔占 1 格多, 2 号笔占 3 格, 3 号笔占 2 格多, 4 号笔占 5 格, 5

号笔占 4 格,所以从短到长是: 1 号, 3 号, 2 号, 5 格, 4 格。

6

图 7 拓展练习图

预设:蚂蚁的起点和终点是一样的,所以三只蚂蚁走的一样长。

引导: 但是蚂蚁不是走直线, 而是折线。我们应该要通过数线段, 看看三只 蚂蚁到底哪只走的最长。

小结:第一只蚂蚁爬了 10 条线段,第二只蚂蚁爬了 8 条线段,第三只蚂蚁 爬了 9 条线段,所以第一只蚂蚁爬的最长,第二只蚂蚁爬的最短。

图 8 拓展练习图

【设计意图】 课堂小测巧妙地通过多种学生熟悉的生活情境, 将长度、周长 等方面的比较以及整体与整体、整体与部分、部分与部分之间的关系有机融合。 在比一比的过程中, 体会事物间比较的丰富性, 进一步体会事物之间的两种关系 的相等与不等、相同与不同, 以丰富学生对不同事物的认识, 充分调动儿童成长 过程中已经积累的丰富、直观的活动经验, 引导学生学会用数学的眼光、从定性 的角度(谁高谁矮、谁长谁短)整体把握事物的特征以及不同事物之间存在着的 数量关系。

(四) 总结归纳,回顾反思

孩子们,今天你有什么收获?学生交流各自的想法。

【设计意图】 总结环节,引导学生回顾与梳理本节课的知识, 同时充分锻炼 学生提炼、概括和表达的能力。关注知识的同时,更关注活动带给他们的感受, 这些感受往往就是下一次活动宝贵的经验。

7

八、 板书设计

图 9 板书设计图

九、 教学反思

纵观全篇,本次教学设计力求达到以下三个重视:

1. 重视利用生活经验。

数学课程标准明确指出:“数学教学要体现生活性, 人人学有价值的数学。” 我们在教学实践中要创造条件, 重视从学生的生活经验和基础知识出发, 学习研 究和理解感悟数学。本课以课间活动为情景主线,引出比较身高的高矮和绳子, 路程的长短比较问题, 不难发现这些素材皆来自儿童身边熟悉的事物, 我们稍加 组织整理即可将枯燥抽象的数学知识具体化、抽象化, 让学生产生研究数学的强 烈需要,从而将学生的思想集中到教学活动中去,必将收到事半功倍的效果。

2. 重视多样方法指引。

小学生尚未建立数学知识结构, 因此在思考数学问题的时候容易出现思维卡 壳的时候, 例如, 在谁走的路上这个问题上, 由于学生还不具备独立寻找“参照 物”进行比较的学习经验, 对学生的思维水平提出了更高的要求。 所以要通过合 作学习来解决这一问题。在合作学习的过程中, 要合理分配小组, 让学生相互之 间进行交流, 对同一个数学问题展开探讨, 达到取长补短的效果。这样学生就可 以在讨论的过程中学到别人的思维方式,有利于学生掌握多样化的方法。

3. 重视积累活动经验。

史宁中先生认为: “基本活动经验是指学生亲自或间接经历活动过程而获得 的经验。”所以, 在本课设计了一个数学活动:比较两根弯曲跳绳的长短问题,

8

鼓励学生亲自动手实践, 过程中形成一些可行的比较方法, 这是教师和学生的双 边活动,不是让学生被动地吸收知识、反复练习、强行储存的过程。

十、 教材图片

9