第10课 阿长与《山海经》 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

阿长与

《山海经》

鲁

迅

教学目标

第一课时

01

作者复习

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,他第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国

现学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

他的作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《二心

集》《华盖集》《而已集》等。

写作背景

此文是鲁迅写的一篇回忆性散文。1926年3月18日,北洋军阀政府枪杀进步学生,鲁迅受反动政府通缉,不得不到厦门大学任教。后又因受守旧势力的排挤,作者不愿意想到目前,只能借回忆少年生活写点文章聊以自慰。鲁迅先后在《莽原》发表十篇系列散文《旧事重提》。后来他把这十篇散文一起编入《朝花夕拾》中。这是第二篇,回忆自己

童年时期与家里女工阿长相处的一段生活。阿长,鲁迅称

之为长妈妈,是鲁迅儿时的保姆,对鲁迅幼小的心灵影响

很大,所以鲁迅对她的印象很深,晚年专门写了此文来追

忆她。

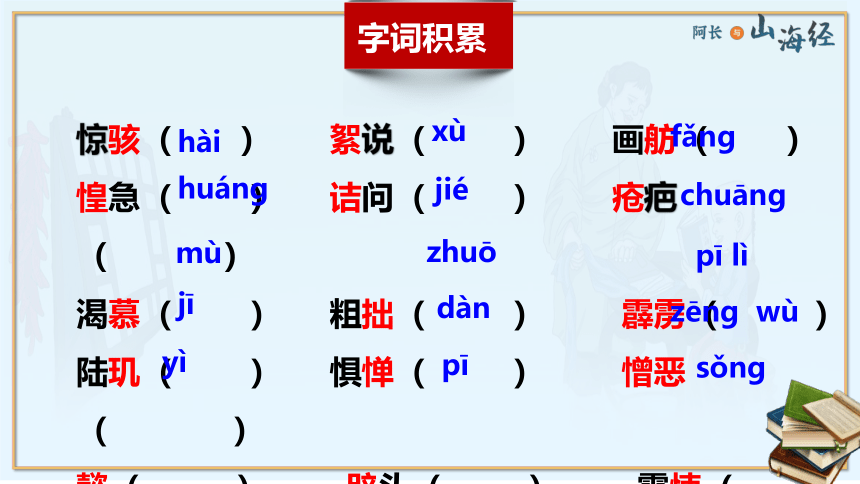

字词积累

惊骇( ) 絮说( ) 画舫( )

惶急( ) 诘问( ) 疮疤( )

渴慕( ) 粗拙( ) 霹雳( )

陆玑( ) 惧惮( ) 憎恶( )

懿( ) 辟头( ) 震悚( )

hài

xù

fǎng

huánɡ

jié

chuānɡ

mù

zhuō

pī lì

jī

dàn

zēnɡ wù

yì

pī

sǒnɡ

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

切切察察:现在多写作“嘁嘁喳喳”,形容细碎的说话声音。

面如土色:脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

情有可原:在情理上有可以被原谅的地方。

疏懒:懒散而不习惯于受拘束。

惶急:恐惧着急。

诘问:追问;责问。

絮说:絮絮叨叨地说。

相关介绍

阿长(?—1899),后来鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴人,她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子,是做裁缝的,她有一个女儿,后来招进了一个女婿。“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈

子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,

直到临死。”长妈妈患有羊癫疯,1899年4月

“初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,

长妈妈发病,辰刻故。”

阿长(长妈妈)

《山海经》

《山海经》成书于战国时期至汉代初期,与《易经》《黄帝内经》并称为“上古三大奇书 ”。

《山海经》包含着关于上古地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学、宗教等方面的诸多内容,是一部上古社会生活的百科全书 。全书现存18篇,主要由《山经》与《海经》两部分组成,其余

篇章内容早佚。《山海经》展示的是远古的文化,记录的是

大荒时期的生活状况与人们的思想活动,勾勒出了上古时期

的文明与文化状态,描绘夸父追日、精卫填海等神话故事。

为后世提供了许多有用的信息

精卫填海

夸父追日

整体感知

1、课文可以分为哪几部分,概括各部分的内容?

第一部分(1—2)

介绍“我”的保姆“阿长”称呼的来历。

第二部分(3—18)

回忆“阿长”的几个事情。

第三部分(19—31)

补叙阿长的身世,抒发了自己对“阿长”的感激

和悼念。

2、“阿长”的名字是怎么来的,如何理解她的名字来历?

名字由来:“长妈妈”的称号原来是顶替了“我家”先前一个女工的绰号而来。“我”的家庭是一个等级森严的封建家庭,即使对一个保姆的称呼也是长幼有别的,祖母最长,所以叫她“阿长”,母亲与阿长平辈,依着孩子称她为“长妈妈”。

反映当时底层劳动人民身份卑微的社会现象。作者描写了阿长的身份卑微,连个名字都没有。

3、文章围绕长妈妈写了哪些事?哪些是详写?哪些是略写?为什么这样安排?

“谋杀”我的隐鼠

“切切察察”的毛病

摆成“大”字的睡相

略写使读者对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对阿长妈妈的敬意。

略写

令人厌烦的种种规矩(较详)

讲“长毛”的故事(较详)

给我《山海经》(详写)

体现了这位长妈妈的善良、热心和对孩子的关心、爱护。写长妈妈给“我”买山海经的事,突出文章主旨,表现阿长对我的爱,我对阿长感激之情。

详写

第二课时

研读探究

人物分析

1、本文以作者少年时对长妈妈的感情变化为线索记述了儿时与阿长相处的情景,请从文中找出作者小时对长妈妈的感情词语?

不大佩服

不耐烦

空前敬意

新的敬意

憎恶

深切怀念

2、作者少年时对长妈妈为什么“不大佩服”、“不耐烦”?体现了长妈妈怎样的性格?

(1)她“常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么。”

(2)她“不许我走动,动则以告状相威胁”

饶舌多事

爱护关心我

(3)她“夏天在床间摆成个大字,挤得我没有余地翻身”。

(4)她“但是她飞外许多规矩;这些规矩,也大概是我所不耐烦的。”满肚子麻烦的礼节。

不拘小节

迷信淳朴 、关心爱护我

3、作者少年时对长妈妈为什么“空前敬意”?体现了长妈妈怎样的性格?

阿长常对我讲”长毛“的故事中,某些情况表明她似乎”有伟大的神力“。所以产生空前的敬意。

无知而淳朴

3、作者少年时对长妈妈有“空前敬意”,可为什么又“憎恶”她?

对阿长“这种敬意,虽然也逐渐淡薄起来,但完全消失,大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。”

4、文章四次提到“阴鼠”,隐鼠在文中有什么作用?真的是长妈妈害死的吗?

作者寄情于物,使文章的情感丰富曲折。阴鼠连缀着小时候鲁迅的情感,推动了故事情节的发展。

阴鼠不是长妈妈害死的。据说是长妈妈不小心把爬在她脚上的隐鼠踢死了,而年幼的鲁迅却认为她是故意的。另一方面说明长妈妈地位很低,不如一只阴鼠。

5、作者为什么又对长妈妈“新的敬意”?体现了长妈妈怎样的性格?

她给我弄到了绘图的《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”

热情、仁慈、乐于助人

6、长妈妈把《山海经》买回时,“我”有什么反应?为什么有这种反应?

因为别人不肯做或做不到的事,一个不识字的长妈妈居然做到了。而且我对从她那里得到《山海经》不抱任何希望。这在孩童的眼里,似乎“有伟大的神力”。

7、作者为什么说“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书”?

(1)这是“我”渴慕已久的书,是“我”最初得到的书,是阿长为“我”买的书,这本书包涵着阿长对“我”的关心和爱护,对“我”的深厚感情。

(2)这四本书由一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震动,太出人意料,令“我”十分震惊。所以“我”视它们为“最为心爱的宝书”。

8、怎样理解文章最后“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”?

抒发了作者对长妈妈真挚的情感,表明作者对长妈妈的

深情怀念与祝福。

从长妈妈的厌烦、埋怨、畏惧到对她爱戴、敬爱、祝福,在鲁迅的人生历程中,长妈妈曾经起过那样很重要的作用,但他竟不知道她的姓名和经历,鲁迅感觉内疚!

与衍太太相比,阿长更显朴实善良;

与远房叔祖相比,阿长更显热心真诚。

与饱读诗书的长辈相比,阿长更懂孩子。

深入探究

1、本文运用怎样的写作手法?

先抑后扬

先写我对阿长的厌恶与反感。写了她名字的来由,讨厌她的絮叨、对“我”的管束严格、繁多的礼节。后写因为她为我买《山海经》这件事我改变了态度。长妈妈有无知可笑,愚昧落后的缺点,但更显纯朴,善良,仁慈的美德。

先

抑

后

扬

先抑后扬,也叫欲扬先抑,是一种写作手法,指为肯定某人、事、景、物,先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思方法。

如茅盾《白杨礼赞》,要写对白杨树的赞美之情,开篇先写它的生长环境——黄土高原的“单调”,使人恹恹欲睡,这是抑,突然看到挺拔的白杨,使人精神为之一振,这是扬。

《蝉》先写蝉鸣烦人以及蝉的弱小,后写蝉的生命虽短暂非常有意义,使作者敬佩;

2、《阿长与山海经》为什么不把题目中的“阿长”换成“长妈妈”。

(1)“阿长”之名与她让“我”“不大佩服”“讨厌”“不耐烦”之实相符,标示文章前半部分用的是抑笔;

(2)阿长是一个没有文化的人的名字,把阿长与《山海经》放在一起,使读者产生疑问:一个粗俗的农村妇女与一本名著的关系,提高读者阅读兴趣;

(3)写此文时作者已是中年,称“阿长”口气较为适宜。

文章主旨

全文主要记叙了作者年少时与长妈妈相处的几件事,刻画了一位淳朴善良的农村妇女形象,表达了作者对长妈妈的感激、尊敬与怀念,也表达了作者对天真的童年时光的深切怀念。

板书设计

阿长与︽山海经︾

阿长的身份和名字——暗示她社会地位低下

切切察察,睡成“大”字→不拘小节

初一塞橘,规矩烦琐→关爱孩子

长毛故事,伟大神力→淳朴善良

感激

怀念

敬佩

阿长为“我”买《山海经》→真诚热情

先抑

后扬

阿长的言行举止

阿长与

《山海经》

鲁

迅

教学目标

第一课时

01

作者复习

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,他第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国

现学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

他的作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《二心

集》《华盖集》《而已集》等。

写作背景

此文是鲁迅写的一篇回忆性散文。1926年3月18日,北洋军阀政府枪杀进步学生,鲁迅受反动政府通缉,不得不到厦门大学任教。后又因受守旧势力的排挤,作者不愿意想到目前,只能借回忆少年生活写点文章聊以自慰。鲁迅先后在《莽原》发表十篇系列散文《旧事重提》。后来他把这十篇散文一起编入《朝花夕拾》中。这是第二篇,回忆自己

童年时期与家里女工阿长相处的一段生活。阿长,鲁迅称

之为长妈妈,是鲁迅儿时的保姆,对鲁迅幼小的心灵影响

很大,所以鲁迅对她的印象很深,晚年专门写了此文来追

忆她。

字词积累

惊骇( ) 絮说( ) 画舫( )

惶急( ) 诘问( ) 疮疤( )

渴慕( ) 粗拙( ) 霹雳( )

陆玑( ) 惧惮( ) 憎恶( )

懿( ) 辟头( ) 震悚( )

hài

xù

fǎng

huánɡ

jié

chuānɡ

mù

zhuō

pī lì

jī

dàn

zēnɡ wù

yì

pī

sǒnɡ

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

切切察察:现在多写作“嘁嘁喳喳”,形容细碎的说话声音。

面如土色:脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

情有可原:在情理上有可以被原谅的地方。

疏懒:懒散而不习惯于受拘束。

惶急:恐惧着急。

诘问:追问;责问。

絮说:絮絮叨叨地说。

相关介绍

阿长(?—1899),后来鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴人,她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子,是做裁缝的,她有一个女儿,后来招进了一个女婿。“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈

子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,

直到临死。”长妈妈患有羊癫疯,1899年4月

“初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,

长妈妈发病,辰刻故。”

阿长(长妈妈)

《山海经》

《山海经》成书于战国时期至汉代初期,与《易经》《黄帝内经》并称为“上古三大奇书 ”。

《山海经》包含着关于上古地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学、宗教等方面的诸多内容,是一部上古社会生活的百科全书 。全书现存18篇,主要由《山经》与《海经》两部分组成,其余

篇章内容早佚。《山海经》展示的是远古的文化,记录的是

大荒时期的生活状况与人们的思想活动,勾勒出了上古时期

的文明与文化状态,描绘夸父追日、精卫填海等神话故事。

为后世提供了许多有用的信息

精卫填海

夸父追日

整体感知

1、课文可以分为哪几部分,概括各部分的内容?

第一部分(1—2)

介绍“我”的保姆“阿长”称呼的来历。

第二部分(3—18)

回忆“阿长”的几个事情。

第三部分(19—31)

补叙阿长的身世,抒发了自己对“阿长”的感激

和悼念。

2、“阿长”的名字是怎么来的,如何理解她的名字来历?

名字由来:“长妈妈”的称号原来是顶替了“我家”先前一个女工的绰号而来。“我”的家庭是一个等级森严的封建家庭,即使对一个保姆的称呼也是长幼有别的,祖母最长,所以叫她“阿长”,母亲与阿长平辈,依着孩子称她为“长妈妈”。

反映当时底层劳动人民身份卑微的社会现象。作者描写了阿长的身份卑微,连个名字都没有。

3、文章围绕长妈妈写了哪些事?哪些是详写?哪些是略写?为什么这样安排?

“谋杀”我的隐鼠

“切切察察”的毛病

摆成“大”字的睡相

略写使读者对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对阿长妈妈的敬意。

略写

令人厌烦的种种规矩(较详)

讲“长毛”的故事(较详)

给我《山海经》(详写)

体现了这位长妈妈的善良、热心和对孩子的关心、爱护。写长妈妈给“我”买山海经的事,突出文章主旨,表现阿长对我的爱,我对阿长感激之情。

详写

第二课时

研读探究

人物分析

1、本文以作者少年时对长妈妈的感情变化为线索记述了儿时与阿长相处的情景,请从文中找出作者小时对长妈妈的感情词语?

不大佩服

不耐烦

空前敬意

新的敬意

憎恶

深切怀念

2、作者少年时对长妈妈为什么“不大佩服”、“不耐烦”?体现了长妈妈怎样的性格?

(1)她“常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么。”

(2)她“不许我走动,动则以告状相威胁”

饶舌多事

爱护关心我

(3)她“夏天在床间摆成个大字,挤得我没有余地翻身”。

(4)她“但是她飞外许多规矩;这些规矩,也大概是我所不耐烦的。”满肚子麻烦的礼节。

不拘小节

迷信淳朴 、关心爱护我

3、作者少年时对长妈妈为什么“空前敬意”?体现了长妈妈怎样的性格?

阿长常对我讲”长毛“的故事中,某些情况表明她似乎”有伟大的神力“。所以产生空前的敬意。

无知而淳朴

3、作者少年时对长妈妈有“空前敬意”,可为什么又“憎恶”她?

对阿长“这种敬意,虽然也逐渐淡薄起来,但完全消失,大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。”

4、文章四次提到“阴鼠”,隐鼠在文中有什么作用?真的是长妈妈害死的吗?

作者寄情于物,使文章的情感丰富曲折。阴鼠连缀着小时候鲁迅的情感,推动了故事情节的发展。

阴鼠不是长妈妈害死的。据说是长妈妈不小心把爬在她脚上的隐鼠踢死了,而年幼的鲁迅却认为她是故意的。另一方面说明长妈妈地位很低,不如一只阴鼠。

5、作者为什么又对长妈妈“新的敬意”?体现了长妈妈怎样的性格?

她给我弄到了绘图的《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”

热情、仁慈、乐于助人

6、长妈妈把《山海经》买回时,“我”有什么反应?为什么有这种反应?

因为别人不肯做或做不到的事,一个不识字的长妈妈居然做到了。而且我对从她那里得到《山海经》不抱任何希望。这在孩童的眼里,似乎“有伟大的神力”。

7、作者为什么说“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书”?

(1)这是“我”渴慕已久的书,是“我”最初得到的书,是阿长为“我”买的书,这本书包涵着阿长对“我”的关心和爱护,对“我”的深厚感情。

(2)这四本书由一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震动,太出人意料,令“我”十分震惊。所以“我”视它们为“最为心爱的宝书”。

8、怎样理解文章最后“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”?

抒发了作者对长妈妈真挚的情感,表明作者对长妈妈的

深情怀念与祝福。

从长妈妈的厌烦、埋怨、畏惧到对她爱戴、敬爱、祝福,在鲁迅的人生历程中,长妈妈曾经起过那样很重要的作用,但他竟不知道她的姓名和经历,鲁迅感觉内疚!

与衍太太相比,阿长更显朴实善良;

与远房叔祖相比,阿长更显热心真诚。

与饱读诗书的长辈相比,阿长更懂孩子。

深入探究

1、本文运用怎样的写作手法?

先抑后扬

先写我对阿长的厌恶与反感。写了她名字的来由,讨厌她的絮叨、对“我”的管束严格、繁多的礼节。后写因为她为我买《山海经》这件事我改变了态度。长妈妈有无知可笑,愚昧落后的缺点,但更显纯朴,善良,仁慈的美德。

先

抑

后

扬

先抑后扬,也叫欲扬先抑,是一种写作手法,指为肯定某人、事、景、物,先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思方法。

如茅盾《白杨礼赞》,要写对白杨树的赞美之情,开篇先写它的生长环境——黄土高原的“单调”,使人恹恹欲睡,这是抑,突然看到挺拔的白杨,使人精神为之一振,这是扬。

《蝉》先写蝉鸣烦人以及蝉的弱小,后写蝉的生命虽短暂非常有意义,使作者敬佩;

2、《阿长与山海经》为什么不把题目中的“阿长”换成“长妈妈”。

(1)“阿长”之名与她让“我”“不大佩服”“讨厌”“不耐烦”之实相符,标示文章前半部分用的是抑笔;

(2)阿长是一个没有文化的人的名字,把阿长与《山海经》放在一起,使读者产生疑问:一个粗俗的农村妇女与一本名著的关系,提高读者阅读兴趣;

(3)写此文时作者已是中年,称“阿长”口气较为适宜。

文章主旨

全文主要记叙了作者年少时与长妈妈相处的几件事,刻画了一位淳朴善良的农村妇女形象,表达了作者对长妈妈的感激、尊敬与怀念,也表达了作者对天真的童年时光的深切怀念。

板书设计

阿长与︽山海经︾

阿长的身份和名字——暗示她社会地位低下

切切察察,睡成“大”字→不拘小节

初一塞橘,规矩烦琐→关爱孩子

长毛故事,伟大神力→淳朴善良

感激

怀念

敬佩

阿长为“我”买《山海经》→真诚热情

先抑

后扬

阿长的言行举止

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读