【二轮复习学案】专题5 遗传的分子基础、变异与进化 微专题1遗传的分子基础

文档属性

| 名称 | 【二轮复习学案】专题5 遗传的分子基础、变异与进化 微专题1遗传的分子基础 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 653.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 20:56:53 | ||

图片预览

文档简介

专题5 遗传的分子基础、变异与进化

微专题1 遗传的分子基础

1.准确识记遗传物质探究历程的“两标记”、“三结论”和“误差”

(1)噬菌体侵染细菌实验中的两次标记的目的不同

(2)遗传物质发现的三个实验结论

(3)噬菌体侵染细菌实验的误差分析

病毒侵染宿主细胞有特异性

①用32P标记DNA的T2噬菌体侵染大肠杆菌

②用35S标记蛋白质的T2噬菌体侵染大肠杆菌

①转化的实质是基因重组。只有少量R型菌发生转化。

②加热杀死S型菌的过程中,其蛋白质变性失活,但是其内部的DNA在加热结束后随温度的降低又逐渐恢复活性。

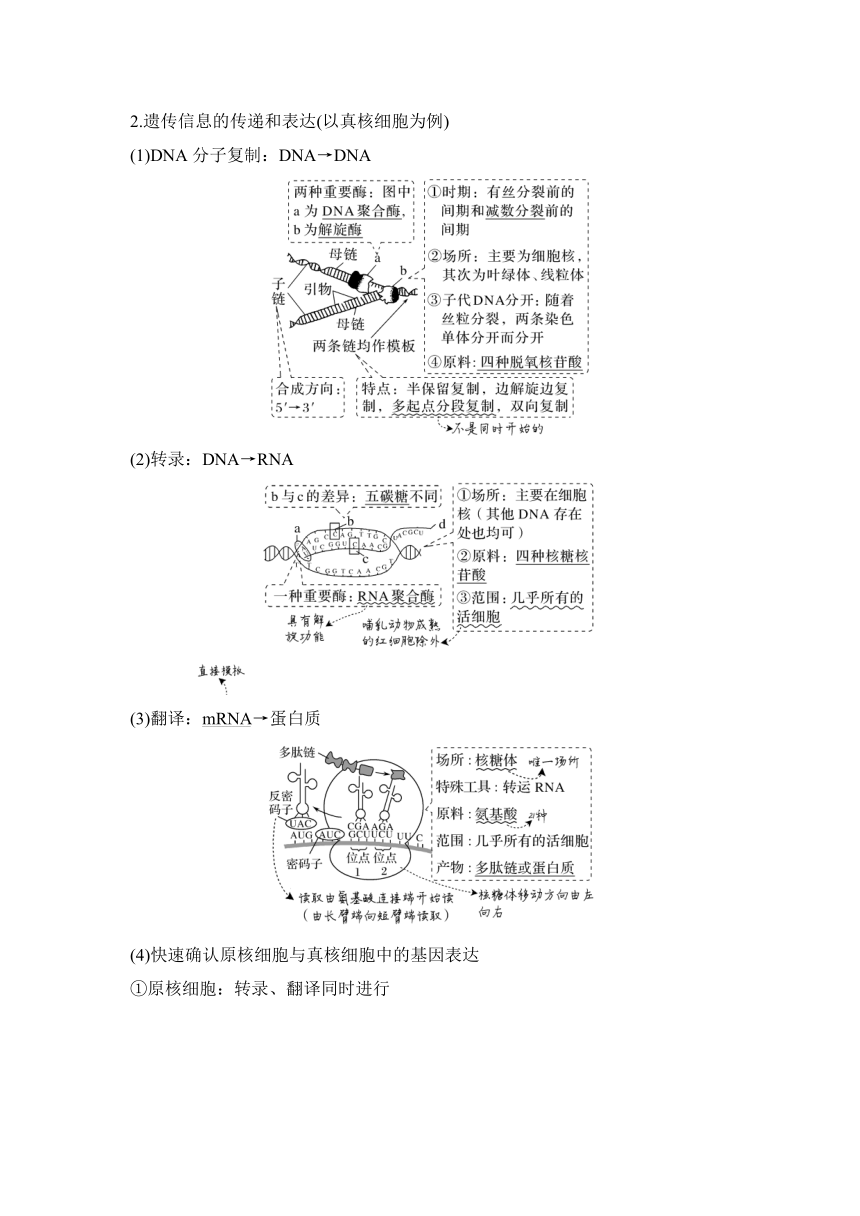

2.遗传信息的传递和表达(以真核细胞为例)

(1)DNA分子复制:DNA→DNA

(2)转录:DNA→RNA

(3)翻译:mRNA→蛋白质

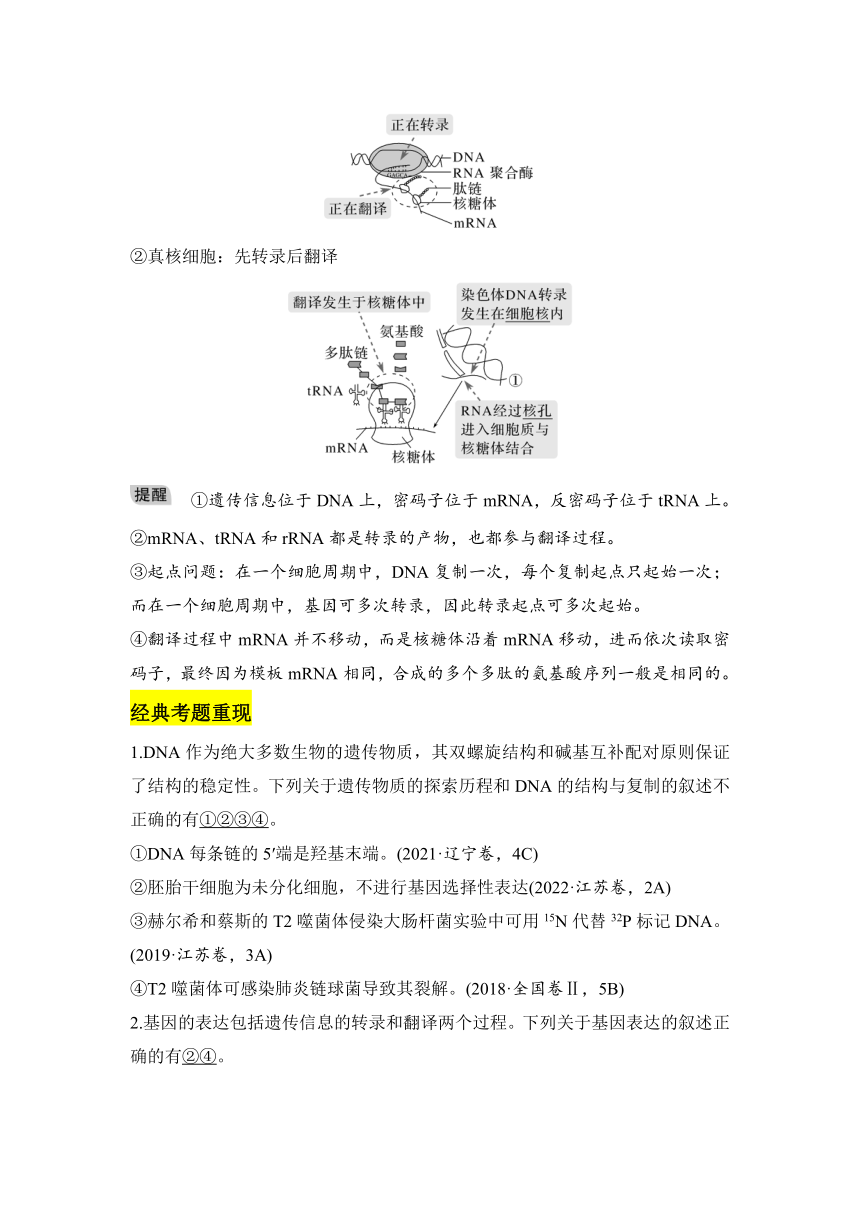

(4)快速确认原核细胞与真核细胞中的基因表达

①原核细胞:转录、翻译同时进行

②真核细胞:先转录后翻译

①遗传信息位于DNA上,密码子位于mRNA,反密码子位于tRNA上。

②mRNA、tRNA和rRNA都是转录的产物,也都参与翻译过程。

③起点问题:在一个细胞周期中,DNA复制一次,每个复制起点只起始一次;而在一个细胞周期中,基因可多次转录,因此转录起点可多次起始。

④翻译过程中mRNA并不移动,而是核糖体沿着mRNA移动,进而依次读取密码子,最终因为模板mRNA相同,合成的多个多肽的氨基酸序列一般是相同的。

经典考题重现

1.DNA作为绝大多数生物的遗传物质,其双螺旋结构和碱基互补配对原则保证了结构的稳定性。下列关于遗传物质的探索历程和DNA的结构与复制的叙述不正确的有①②③④。

①DNA每条链的5′端是羟基末端。(2021·辽宁卷,4C)

②胚胎干细胞为未分化细胞,不进行基因选择性表达(2022·江苏卷,2A)

③赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验中可用15N代替32P标记DNA。(2019·江苏卷,3A)

④T2噬菌体可感染肺炎链球菌导致其裂解。(2018·全国卷Ⅱ,5B)

2.基因的表达包括遗传信息的转录和翻译两个过程。下列关于基因表达的叙述正确的有②④。

①tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成。(2020·全国卷Ⅲ,3C)

②一个mRNA分子可以结合多个核糖体。(2019·海南卷,1C)

③多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链。(2019·浙江卷,22C)

④携带肽链的tRNA会先后占据核糖体的2个tRNA结合位点。(2019·海南卷,20B)

高考重点训练

考向1 围绕遗传物质的探索过程考查科学探究的能力

1.(2021·全国乙卷,5改编)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

答案 D

解析 S型菌与R型菌最主要的区别是前者具有多糖类的荚膜,后者不具有多糖类的荚膜,S型细菌有毒,故推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;加热杀死的S型菌其蛋白质已经被破坏,而分离出的S型菌有毒性,即具备活性蛋白,可推出S型菌的DNA能够进入R型菌细胞中指导蛋白质的合成,B正确;加热可使蛋白质变性,由实验结果R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌可知,S型菌的遗传物质未受影响,即加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而其DNA功能可能不受影响,C正确;S型菌的DNA经DNA酶处理后,被降解,失去活性,故与R型菌混合后,无法得到S型菌,D错误。

2.(2022·江苏南京金陵中学3月调研)在探索遗传物质的过程中,赫尔希和蔡斯做了T2噬菌体侵染细菌的实验,其中一组实验如下图所示(用32P标记的噬菌体侵染普通大肠杆菌培养物),有关叙述正确的是( )

A.若不经过步骤②操作,对该组实验结果无显著影响

B.若继续分离出子代噬菌体,其中大部分会含有32P放射性

C.若沉淀中含有较强放射性、悬浮液中几乎不含放射性,即证明遗传物质是DNA

D.若①中培养液里含有32P,则子代噬菌体的DNA、RNA分子中均会带有放射性

答案 A

解析 根据图示步骤,用32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,在本实验中,放射性主要在沉淀中,因此如果搅拌不充分会导致部分噬菌体外壳附着在大肠杆菌表面,但对沉淀中放射性没有影响,A正确;合成子代噬菌体原料来自大肠杆菌,子代噬菌体中只有少部分含有32P放射性,B错误;分别用被32P、35S标记的两组噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,二者相互对照才能证明DNA是遗传物质,C错误;子代噬菌体合成DNA、RNA的原料来自大肠杆菌,大肠杆菌不含有放射性,因此子代噬菌体的少量DNA具有放射性,RNA不具有放射性,D错误。

考向2 围绕遗传信息的传递和表达,考查科学思维能力

3.(2021·河北卷,8)关于基因表达的叙述,正确的是( )

A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码

B.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密码子时停止转录

C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性

D.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息

答案 C

解析 绝大多数生物的遗传物质是DNA,其RNA和蛋白质均由DNA编码,也有某些病毒的遗传物质是RNA,部分RNA病毒可直接以RNA作为模板合成RNA和蛋白质,A错误;RNA聚合酶催化转录过程,从启动子开始启动转录,到终止子结束,终止密码子存在于mRNA上,B错误;翻译过程中,mRNA与tRNA的碱基互补配对,从而保证遗传信息传递的准确性,C正确;多肽链的合成过程中,核糖体读取mRNA上从起始密码子到终止密码子的碱基序列,而不是mRNA上全部碱基序列,D错误。

4.(2022·江苏盐城阜宁中学第三次检测)研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA解开双螺旋,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是( )

A.由结果可推知该大肠杆菌的细胞周期大约为6 h

B.根据条带的数目和位置可以确定DNA的复制方式

C.解开DNA双螺旋的实质是破坏核苷酸之间的磷酸二酯键

D.若直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条带

答案 D

解析 由DNA半保留复制的特点可知:条带1为2条只含14N的链,条带2为14条只含15N的链,所以大肠杆菌共分裂3次,细胞周期约为24/3=8(h/次),A错误;只由本实验结果无法得出DNA半保留复制的结论,也有可能为全保留复制,即两条只含14N的链可能在同一DNA分子中,B错误;DNA双链间靠氢键连接,解螺旋实质是破坏双链间的氢键,C错误;8个子代DNA分子中,2个为即含14N又含15N的DNA,离心后处于中带,6个为只含15N的DNA,离心后处于重带,即直接离心DNA分子,也能得到两条带,但比例分别为和,D正确。

5.(多选)(2022·江苏常州八校联考)DNA 甲基化是 DNA 分子内部碱基胞嘧啶发生甲基化(胞嘧啶连接甲基基团),甲基化的胞嘧啶仍能与鸟嘌呤互补配对(如下图所示),但会抑制基因的表达。下列有关叙述正确的是( )

A.被甲基化的 DNA 遗传信息保持不变,但生物的表型可能改变

B.碱基序列不同的双链 DNA 分子,(A+C)/(G+T)比值不一定相同

C.DNA 甲基化会干扰 RNA 聚合酶对 DNA 部分区域的识别和结合

D.DNA 甲基化后碱基互补配对原则不变,但不可通过半保留复制遗传给后代

答案 AC

解析 被甲基化的DNA遗传信息保持不变,但基因的表达会受到抑制,从而会影响生物的表型,A正确;碱基序列不同的双链DNA分子,双链之间的碱基遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,G与C配对,因此A与T的含量相等,G与C的含量相等,(A+C)/(G+T)比值一定相同,都为1,B错误;DNA甲基化会抑制基因的表达,基因表达包括转录和翻译两个阶段,转录需要RNA聚合酶的参与,因此DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,C正确;DNA甲基化后碱基互补配对原则不变,即A与T配对,G与C配对,仍可通过半保留复制遗传给后代,D错误。

微专题1 遗传的分子基础

1.准确识记遗传物质探究历程的“两标记”、“三结论”和“误差”

(1)噬菌体侵染细菌实验中的两次标记的目的不同

(2)遗传物质发现的三个实验结论

(3)噬菌体侵染细菌实验的误差分析

病毒侵染宿主细胞有特异性

①用32P标记DNA的T2噬菌体侵染大肠杆菌

②用35S标记蛋白质的T2噬菌体侵染大肠杆菌

①转化的实质是基因重组。只有少量R型菌发生转化。

②加热杀死S型菌的过程中,其蛋白质变性失活,但是其内部的DNA在加热结束后随温度的降低又逐渐恢复活性。

2.遗传信息的传递和表达(以真核细胞为例)

(1)DNA分子复制:DNA→DNA

(2)转录:DNA→RNA

(3)翻译:mRNA→蛋白质

(4)快速确认原核细胞与真核细胞中的基因表达

①原核细胞:转录、翻译同时进行

②真核细胞:先转录后翻译

①遗传信息位于DNA上,密码子位于mRNA,反密码子位于tRNA上。

②mRNA、tRNA和rRNA都是转录的产物,也都参与翻译过程。

③起点问题:在一个细胞周期中,DNA复制一次,每个复制起点只起始一次;而在一个细胞周期中,基因可多次转录,因此转录起点可多次起始。

④翻译过程中mRNA并不移动,而是核糖体沿着mRNA移动,进而依次读取密码子,最终因为模板mRNA相同,合成的多个多肽的氨基酸序列一般是相同的。

经典考题重现

1.DNA作为绝大多数生物的遗传物质,其双螺旋结构和碱基互补配对原则保证了结构的稳定性。下列关于遗传物质的探索历程和DNA的结构与复制的叙述不正确的有①②③④。

①DNA每条链的5′端是羟基末端。(2021·辽宁卷,4C)

②胚胎干细胞为未分化细胞,不进行基因选择性表达(2022·江苏卷,2A)

③赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验中可用15N代替32P标记DNA。(2019·江苏卷,3A)

④T2噬菌体可感染肺炎链球菌导致其裂解。(2018·全国卷Ⅱ,5B)

2.基因的表达包括遗传信息的转录和翻译两个过程。下列关于基因表达的叙述正确的有②④。

①tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成。(2020·全国卷Ⅲ,3C)

②一个mRNA分子可以结合多个核糖体。(2019·海南卷,1C)

③多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链。(2019·浙江卷,22C)

④携带肽链的tRNA会先后占据核糖体的2个tRNA结合位点。(2019·海南卷,20B)

高考重点训练

考向1 围绕遗传物质的探索过程考查科学探究的能力

1.(2021·全国乙卷,5改编)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

答案 D

解析 S型菌与R型菌最主要的区别是前者具有多糖类的荚膜,后者不具有多糖类的荚膜,S型细菌有毒,故推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;加热杀死的S型菌其蛋白质已经被破坏,而分离出的S型菌有毒性,即具备活性蛋白,可推出S型菌的DNA能够进入R型菌细胞中指导蛋白质的合成,B正确;加热可使蛋白质变性,由实验结果R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌可知,S型菌的遗传物质未受影响,即加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而其DNA功能可能不受影响,C正确;S型菌的DNA经DNA酶处理后,被降解,失去活性,故与R型菌混合后,无法得到S型菌,D错误。

2.(2022·江苏南京金陵中学3月调研)在探索遗传物质的过程中,赫尔希和蔡斯做了T2噬菌体侵染细菌的实验,其中一组实验如下图所示(用32P标记的噬菌体侵染普通大肠杆菌培养物),有关叙述正确的是( )

A.若不经过步骤②操作,对该组实验结果无显著影响

B.若继续分离出子代噬菌体,其中大部分会含有32P放射性

C.若沉淀中含有较强放射性、悬浮液中几乎不含放射性,即证明遗传物质是DNA

D.若①中培养液里含有32P,则子代噬菌体的DNA、RNA分子中均会带有放射性

答案 A

解析 根据图示步骤,用32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,在本实验中,放射性主要在沉淀中,因此如果搅拌不充分会导致部分噬菌体外壳附着在大肠杆菌表面,但对沉淀中放射性没有影响,A正确;合成子代噬菌体原料来自大肠杆菌,子代噬菌体中只有少部分含有32P放射性,B错误;分别用被32P、35S标记的两组噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,二者相互对照才能证明DNA是遗传物质,C错误;子代噬菌体合成DNA、RNA的原料来自大肠杆菌,大肠杆菌不含有放射性,因此子代噬菌体的少量DNA具有放射性,RNA不具有放射性,D错误。

考向2 围绕遗传信息的传递和表达,考查科学思维能力

3.(2021·河北卷,8)关于基因表达的叙述,正确的是( )

A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码

B.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密码子时停止转录

C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性

D.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息

答案 C

解析 绝大多数生物的遗传物质是DNA,其RNA和蛋白质均由DNA编码,也有某些病毒的遗传物质是RNA,部分RNA病毒可直接以RNA作为模板合成RNA和蛋白质,A错误;RNA聚合酶催化转录过程,从启动子开始启动转录,到终止子结束,终止密码子存在于mRNA上,B错误;翻译过程中,mRNA与tRNA的碱基互补配对,从而保证遗传信息传递的准确性,C正确;多肽链的合成过程中,核糖体读取mRNA上从起始密码子到终止密码子的碱基序列,而不是mRNA上全部碱基序列,D错误。

4.(2022·江苏盐城阜宁中学第三次检测)研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA解开双螺旋,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是( )

A.由结果可推知该大肠杆菌的细胞周期大约为6 h

B.根据条带的数目和位置可以确定DNA的复制方式

C.解开DNA双螺旋的实质是破坏核苷酸之间的磷酸二酯键

D.若直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条带

答案 D

解析 由DNA半保留复制的特点可知:条带1为2条只含14N的链,条带2为14条只含15N的链,所以大肠杆菌共分裂3次,细胞周期约为24/3=8(h/次),A错误;只由本实验结果无法得出DNA半保留复制的结论,也有可能为全保留复制,即两条只含14N的链可能在同一DNA分子中,B错误;DNA双链间靠氢键连接,解螺旋实质是破坏双链间的氢键,C错误;8个子代DNA分子中,2个为即含14N又含15N的DNA,离心后处于中带,6个为只含15N的DNA,离心后处于重带,即直接离心DNA分子,也能得到两条带,但比例分别为和,D正确。

5.(多选)(2022·江苏常州八校联考)DNA 甲基化是 DNA 分子内部碱基胞嘧啶发生甲基化(胞嘧啶连接甲基基团),甲基化的胞嘧啶仍能与鸟嘌呤互补配对(如下图所示),但会抑制基因的表达。下列有关叙述正确的是( )

A.被甲基化的 DNA 遗传信息保持不变,但生物的表型可能改变

B.碱基序列不同的双链 DNA 分子,(A+C)/(G+T)比值不一定相同

C.DNA 甲基化会干扰 RNA 聚合酶对 DNA 部分区域的识别和结合

D.DNA 甲基化后碱基互补配对原则不变,但不可通过半保留复制遗传给后代

答案 AC

解析 被甲基化的DNA遗传信息保持不变,但基因的表达会受到抑制,从而会影响生物的表型,A正确;碱基序列不同的双链DNA分子,双链之间的碱基遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,G与C配对,因此A与T的含量相等,G与C的含量相等,(A+C)/(G+T)比值一定相同,都为1,B错误;DNA甲基化会抑制基因的表达,基因表达包括转录和翻译两个阶段,转录需要RNA聚合酶的参与,因此DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,C正确;DNA甲基化后碱基互补配对原则不变,即A与T配对,G与C配对,仍可通过半保留复制遗传给后代,D错误。

同课章节目录