【二轮复习学案】专题5 遗传的分子基础、变异与进化 微专题3生物的进化

文档属性

| 名称 | 【二轮复习学案】专题5 遗传的分子基础、变异与进化 微专题3生物的进化 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 819.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 20:58:55 | ||

图片预览

文档简介

专题5 遗传的分子基础、变异与进化

微专题3 生物的进化

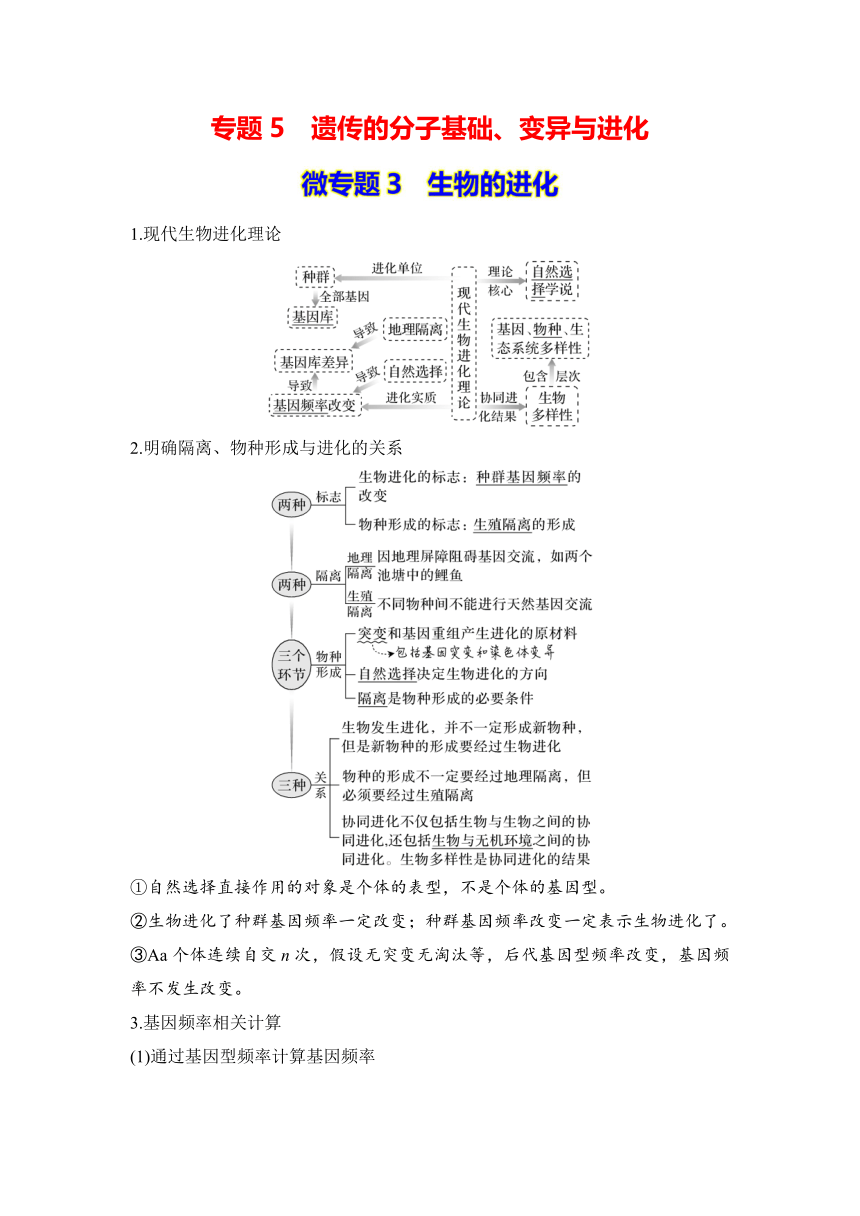

1.现代生物进化理论

2.明确隔离、物种形成与进化的关系

①自然选择直接作用的对象是个体的表型,不是个体的基因型。

②生物进化了种群基因频率一定改变;种群基因频率改变一定表示生物进化了。

③Aa个体连续自交n次,假设无突变无淘汰等,后代基因型频率改变,基因频率不发生改变。

3.基因频率相关计算

(1)通过基因型频率计算基因频率

基因频率=该基因纯合子的基因型频率+杂合子的基因型频率,例如:

A基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率

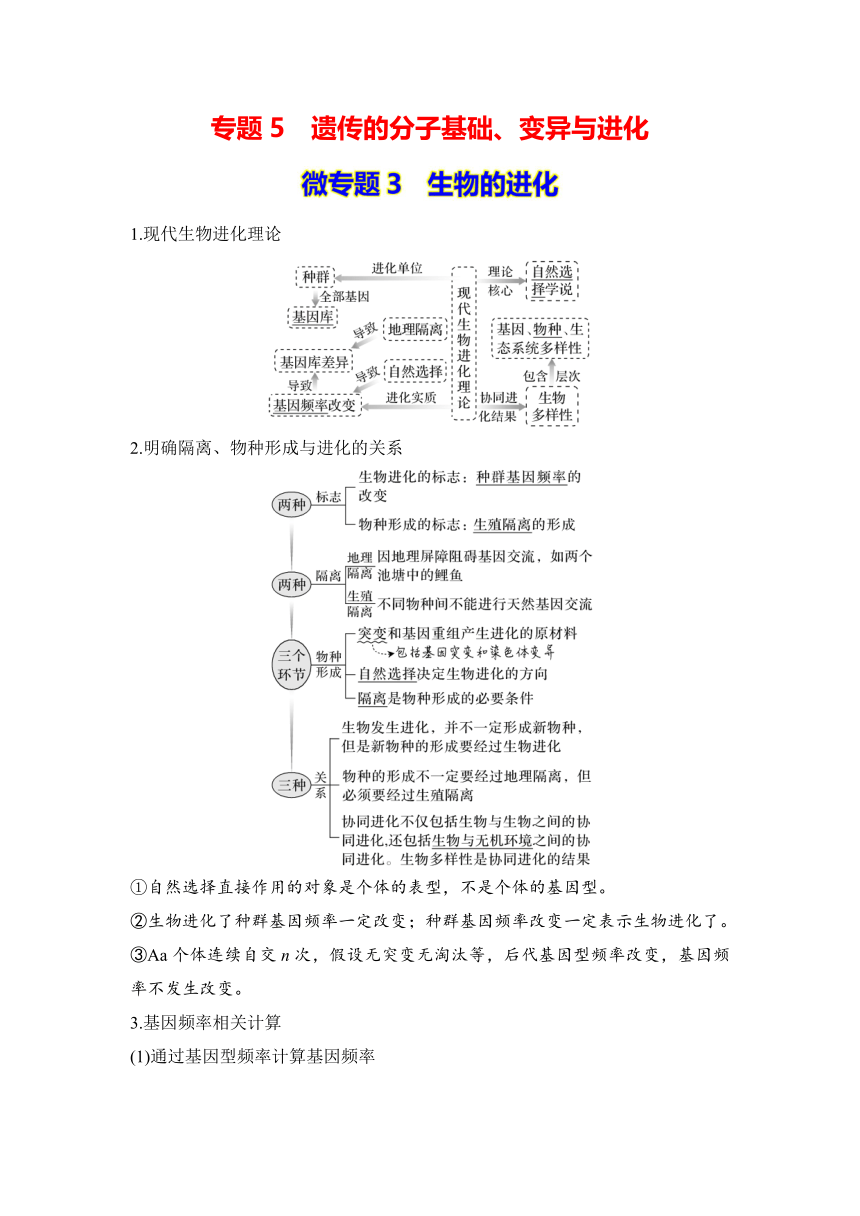

(2)X染色体上基因频率的计算(以红绿色盲为例,相关基因用B、b表示,假设红绿色盲在男性中的发病率为7%)

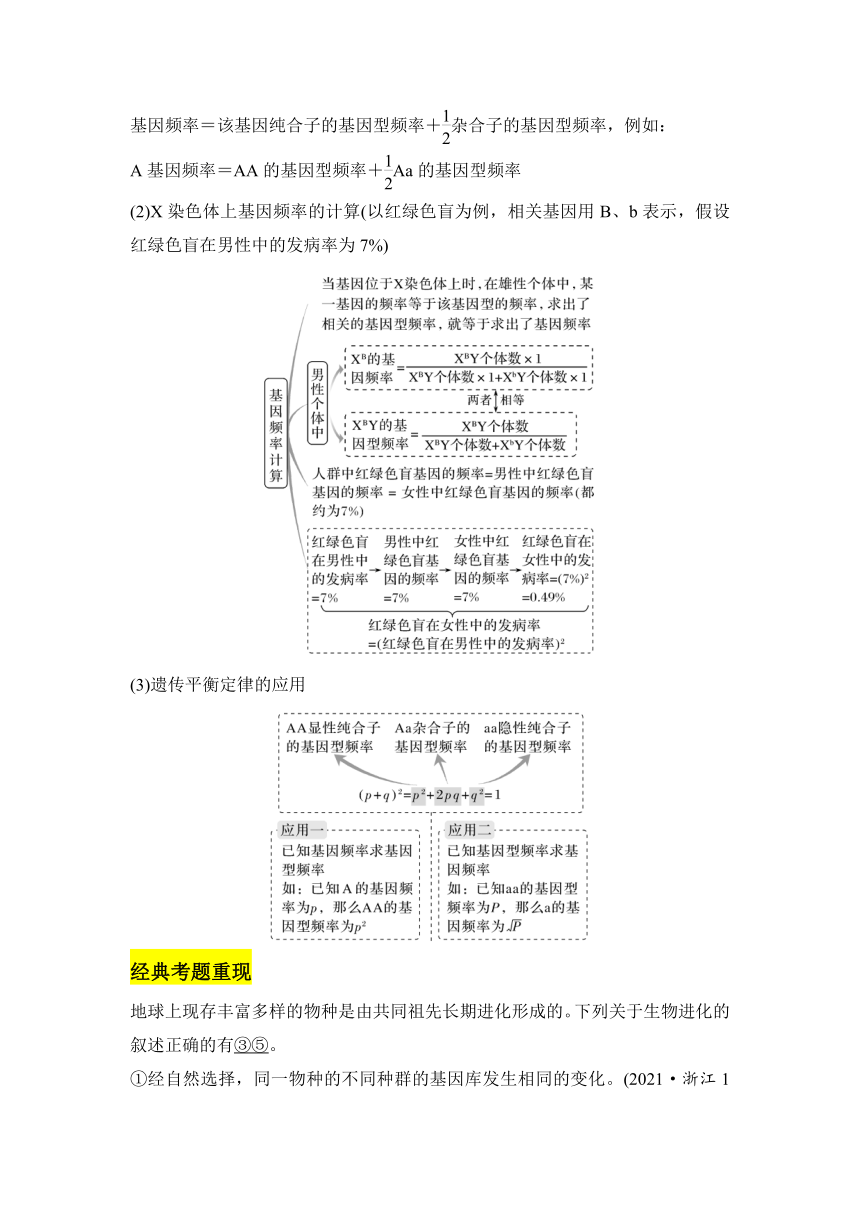

(3)遗传平衡定律的应用

经典考题重现

地球上现存丰富多样的物种是由共同祖先长期进化形成的。下列关于生物进化的叙述正确的有③⑤。

①经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化。(2021·浙江1月选考,14C)

②人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种。(2021·浙江1月选考,14B)

③种群是生物进化的基本单位,种群内出现个体变异是普遍现象。(2019·江苏卷,6A)

④锁阳因长期干旱定向产生了适应环境的突变,并被保留下来。(2019·江苏卷,15D)

⑤从岛上狼的数量相对稳定可推测该岛上环境条件相对稳定。(2019·海南卷,25D)

高考重点训练

考向1 围绕生物进化与生物的多样性考查分析判断能力

1.(2021·海南卷,8)某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体CCR5的编码基因发生突变,导致受体CCR5结构改变,使得HIV-1病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移,该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述错误的是( )

A.该突变基因丰富了人类种群的基因库

B.该突变基因的出现是自然选择的结果

C.通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖

D.该突变基因频率的增加可使人群感染HIV-1的几率下降

答案 B

解析 基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库,A正确;基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生,并非自然选择的结果,B错误;受体CCR5能够与HIV-1特异性结合,通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖,C正确;该突变基因频率的增加可使HIV-1与受体CCR5结合的几率下降,进而导致人群感染HIV-1的几率下降,D正确。

2.(2022·南京市调研)经DNA检测发现,中美洲东海岸与西海岸的两种海龟曾经是同一物种。火山爆发导致它们被分隔成两个地区的不同种群,现已进化成两个不同物种。下列有关叙述正确的是( )

A.两种海龟的进化方向相同

B.两种海龟产生地理隔离后,基因频率不再发生改变

C.两种海龟存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.DNA检测为生物进化提供了分子水平上的证据

答案 D

解析 由题意可知,因为火山爆发,两个海龟种群之间产生了地理隔离,这两个海龟种群可能会出现不同的突变和基因重组,进化方向也会因所处环境不同而不同,A错误;而自然选择通过直接作用于个体的表型而发挥作用,在突变、基因重组、自然选择的作用下,这两个种群的基因频率出现差异,B错误;久而久之,两个种群的基因库就形成了明显的差异,并逐渐形成了生殖隔离,即形成了新物种,C错误,D正确。

考向2 基因频率的变化与进化的关系

3.(2022·江苏扬州月考) 栽培番茄含有来自野生番茄的 Mi1 抗虫基因,它使番茄产生对根结线虫(侵染番茄的根部)、长管蚜和烟粉虱三种害虫的抗性。下列相关推论正确的是( )

A. 三种害虫与番茄之间协同进化,所以害虫和番茄之间都是捕食关系

B.Mi1 抗虫基因的产生是野生番茄长期适应环境的结果

C.能在含 Mi1 基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生

变化

D.长期种植含 Mi1 基因的番茄,土壤中根结线虫的数量会越来越少

答案 C

解析 三种害虫与番茄之间的寄生关系使它们各有进化,促进了它们的协同进化,A错误;Mi1抗虫基因的产生是基因突变的结果,B错误;由于自然选择的作用,所以能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化,C正确;由于生物变异是随机的、不定向的,所以,土壤中根结线虫可能会出现适应Mi1抗虫基因的个体,土壤中根结线虫的数量会先减少后增多,D错误。

4.(2022·江苏海门中学期末)孔雀鱼是一种观赏鱼,雄鱼体侧常有大量橘红色斑点以吸引雌鱼,也易被天敌捕食。在天敌较多的水域中,雄鱼体侧橘红色斑点较少,多为绿色或青灰色斑点。下列叙述错误的是( )

A.孔雀鱼作为观赏鱼体现了生物多样性的直接价值

B.天敌多少决定了斑点颜色相关基因的变异方向

C.驱赶其天敌,橘红色斑点雄鱼增多,种群发生进化

D.自然环境中,橘红色斑点的多少对雄鱼既有利也有弊

答案 B

解析 观赏价值体现了生物多样性的直接价值,A正确;变异是不定向的,B错误;根据题干信息“在天敌较多的水域中,雄鱼体侧橘红色斑点较少,多为绿色或青灰色斑点”可知,驱赶其天敌,橘红色斑点雄鱼增多,种群发生进化,C正确;自然环境中,橘红色斑点的多少对雄鱼既有利也有弊,既有利于雄鱼吸引雌鱼,又容易被天敌捕食,D正确。

可遗传变异在生产实践中的应用是历年高考考查的重点,从历年真题看,主要从两个方面考查:一是利用变异个体培育新品种,如2021年山东卷22、2021年河北卷21、2020年全国卷Ⅲ32、2020年北京卷21等;二是探究变异的根源,进行疾病的预防与治疗,如2021年广东卷20、2019年江苏卷18、2021年江苏卷24等。

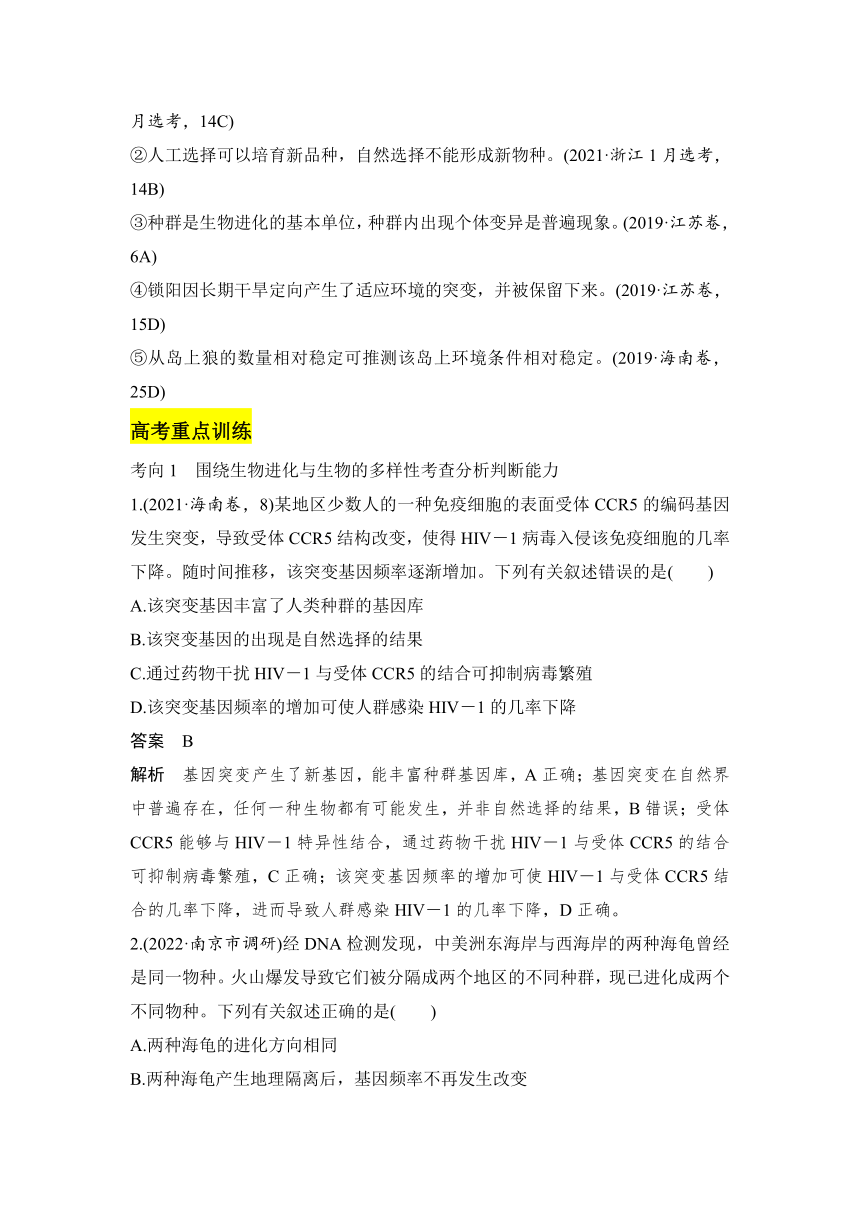

材料一 水稻是自花受粉作物,杂交水稻的育种成功得益于对雄性不育性状的利用,如图为我国科学家培育杂交水稻的基本原理,其中基因S/N为细胞质基因,基因R/r为细胞核基因。

注:S表示不育因子,N表示可育因子;R表示雄性育性恢复显性基因,r表示雄性育性恢复隐性基因。

材料二 甲水稻有抗旱优良性状,而乙水稻除不具备抗旱性状外其他性状都优良,研究人员要培育具抗旱性且其他性状表现与乙相同的优良水稻,利用如图所示育种过程来实现。(已知杂交种的花粉育性降低)

(2022·江苏南京、盐城二模)杂交水稻之父袁隆平为我国乃至世界的粮食生产做出了巨大贡献。回答下列有关水稻研究的问题:

(1)软米饭松软可口,软米水稻的稻米中直链淀粉含量低。软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为________。Wxmq与Wx序列长度相同但其内部

出现了限制酶NlaⅢ的识别位点,该基因突变最可能是由于基因中碱基对发生________导致。

(2)水稻壳的颜色黄色对白色为完全显性,用某纯合白颖稻壳品系与另一纯合黄颖稻壳品系进行杂交实验,F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=9∶7。科研人员将实验获得的F2中黄颖个体自交,则子代的表型及比例为________,白颖个体中杂合子自交,后代均未发生性状分离,试分析其原因:____________________________________________________________________。

(3)粳稻和籼稻间的杂种优势很早就被发现,但是粳、籼杂交种中存在部分不育的现象。水稻的部分不育与可育是一对相对性状,为探究其遗传学原理,科研人员进行了如下杂交实验。

①实验一:粳稻品系甲与籼稻品系乙杂交,F1全部表现为部分不育;粳稻品系甲与广亲和品系丙杂交,F1全部表现为可育,将可育型F1与籼稻品系乙杂交,后代表现为部分不育∶可育=1∶1。研究人员根据上述现象提出一个假设,认为水稻育性由两对独立遗传的等位基因控制。具体内容如下图所示:

根据遗传图解推测当水稻基因组成中存在________基因时表现出部分不育。

②已知水稻的非糯性(M)和糯性(m)基因位于6号染色体上,研究人员继续进行了实验二和实验三。

实验二:将非糯性粳稻品系丁与糯性广亲和水稻品系己杂交,F1与非糯性籼稻品系戊杂交获得F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育。请根据实验二的部分遗传图解分析F1产生的配子的基因型为________。

实验二:

实验三:将品系戊与品系己杂交,F1再与品系丁杂交,所得F2中基因型为MM的个体也均表现为部分不育,Mm的个体均表现为可育。则说明品系戊与品系己杂交得到的F1产生的配子的基因型为________。

由以上实验二与实验三的结果推测控制水稻的育性的两对等位基因遗传________(填“是”或“否”)遵循基因的自由组合定律。

答案 (1)等位基因 替换 (2)25∶11 由于黄颖为双杂合,白颖至少有一对基因为隐形纯合,故白颖杂合子为Aabb或aaBb,自交后代均不能出现黄颖A_B_,即后代全为白颖,不出现性状分离 (3)①a、b ABm、AbM ② aBM、ABm 否

解析 (1)软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为等位基因。Wxmq与Wx序列长度相同,说明该基因突变最可能是由于基因中碱基对发生替换导致。(2)由题意F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=9∶7可知,F1为双杂合,其符合基因的自由组合定律,若用AaBb表示,则F2中黄颖为A_B_,若将实验获得的F2中黄颖个体(1/9AABB,2/9AABb,2/9AaBB,4/9AaBb)自交子代的表型及比例为黄颖(1/9AABB+2/9×3/4AAB_+2/9×3/4A_BB+4/9×3/4×3/4A_B_)∶白颖=25/36∶(1-25/36)=25∶11。由于黄颖为双杂合,白颖至少有一对基因为隐形纯合,故白颖杂合子为Aabb或aaBb,自交后代均不能出现黄颖A_B_,即后代全为白颖,不出现性状分离。(3)①根据遗传图解可知,AaBb部分不育,图中其余基因型可育,说明可能a、b基因同时存在时表现出部分不育。②由遗传图解可看出,实验二F1基因型为AABbMm,F1与戊aaBBMM杂交的F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育,而AaBb部分可育,AaBB可育,说明F2共有AaBbMM,AaBBMm两种基因型,戊只产生aBM配子,说明F1产生AbM,ABm两种配子。实验三中,品系戊与品系己杂交,F1基因型为AaBBMm,丁可产生配子AbM,F1再与品系丁杂交,所得F2中基因型为MM的个体也均表现为部分不育,Mm的个体均表现为可育,说明MM所在的个体同时含ab,即基因型应为AaBbMM,Mm所在的个体基因型为AABbMm,由此可推知,实验三中F1产生aBM和ABm两种配子。由实验二、三中各自F1产生的配子可看出,Bm基因连锁,bM基因连锁,故控制水稻的育性的两对等位基因不遵循基因的自由组合定律。

微专题3 生物的进化

1.现代生物进化理论

2.明确隔离、物种形成与进化的关系

①自然选择直接作用的对象是个体的表型,不是个体的基因型。

②生物进化了种群基因频率一定改变;种群基因频率改变一定表示生物进化了。

③Aa个体连续自交n次,假设无突变无淘汰等,后代基因型频率改变,基因频率不发生改变。

3.基因频率相关计算

(1)通过基因型频率计算基因频率

基因频率=该基因纯合子的基因型频率+杂合子的基因型频率,例如:

A基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率

(2)X染色体上基因频率的计算(以红绿色盲为例,相关基因用B、b表示,假设红绿色盲在男性中的发病率为7%)

(3)遗传平衡定律的应用

经典考题重现

地球上现存丰富多样的物种是由共同祖先长期进化形成的。下列关于生物进化的叙述正确的有③⑤。

①经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化。(2021·浙江1月选考,14C)

②人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种。(2021·浙江1月选考,14B)

③种群是生物进化的基本单位,种群内出现个体变异是普遍现象。(2019·江苏卷,6A)

④锁阳因长期干旱定向产生了适应环境的突变,并被保留下来。(2019·江苏卷,15D)

⑤从岛上狼的数量相对稳定可推测该岛上环境条件相对稳定。(2019·海南卷,25D)

高考重点训练

考向1 围绕生物进化与生物的多样性考查分析判断能力

1.(2021·海南卷,8)某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体CCR5的编码基因发生突变,导致受体CCR5结构改变,使得HIV-1病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移,该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述错误的是( )

A.该突变基因丰富了人类种群的基因库

B.该突变基因的出现是自然选择的结果

C.通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖

D.该突变基因频率的增加可使人群感染HIV-1的几率下降

答案 B

解析 基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库,A正确;基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生,并非自然选择的结果,B错误;受体CCR5能够与HIV-1特异性结合,通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖,C正确;该突变基因频率的增加可使HIV-1与受体CCR5结合的几率下降,进而导致人群感染HIV-1的几率下降,D正确。

2.(2022·南京市调研)经DNA检测发现,中美洲东海岸与西海岸的两种海龟曾经是同一物种。火山爆发导致它们被分隔成两个地区的不同种群,现已进化成两个不同物种。下列有关叙述正确的是( )

A.两种海龟的进化方向相同

B.两种海龟产生地理隔离后,基因频率不再发生改变

C.两种海龟存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.DNA检测为生物进化提供了分子水平上的证据

答案 D

解析 由题意可知,因为火山爆发,两个海龟种群之间产生了地理隔离,这两个海龟种群可能会出现不同的突变和基因重组,进化方向也会因所处环境不同而不同,A错误;而自然选择通过直接作用于个体的表型而发挥作用,在突变、基因重组、自然选择的作用下,这两个种群的基因频率出现差异,B错误;久而久之,两个种群的基因库就形成了明显的差异,并逐渐形成了生殖隔离,即形成了新物种,C错误,D正确。

考向2 基因频率的变化与进化的关系

3.(2022·江苏扬州月考) 栽培番茄含有来自野生番茄的 Mi1 抗虫基因,它使番茄产生对根结线虫(侵染番茄的根部)、长管蚜和烟粉虱三种害虫的抗性。下列相关推论正确的是( )

A. 三种害虫与番茄之间协同进化,所以害虫和番茄之间都是捕食关系

B.Mi1 抗虫基因的产生是野生番茄长期适应环境的结果

C.能在含 Mi1 基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生

变化

D.长期种植含 Mi1 基因的番茄,土壤中根结线虫的数量会越来越少

答案 C

解析 三种害虫与番茄之间的寄生关系使它们各有进化,促进了它们的协同进化,A错误;Mi1抗虫基因的产生是基因突变的结果,B错误;由于自然选择的作用,所以能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化,C正确;由于生物变异是随机的、不定向的,所以,土壤中根结线虫可能会出现适应Mi1抗虫基因的个体,土壤中根结线虫的数量会先减少后增多,D错误。

4.(2022·江苏海门中学期末)孔雀鱼是一种观赏鱼,雄鱼体侧常有大量橘红色斑点以吸引雌鱼,也易被天敌捕食。在天敌较多的水域中,雄鱼体侧橘红色斑点较少,多为绿色或青灰色斑点。下列叙述错误的是( )

A.孔雀鱼作为观赏鱼体现了生物多样性的直接价值

B.天敌多少决定了斑点颜色相关基因的变异方向

C.驱赶其天敌,橘红色斑点雄鱼增多,种群发生进化

D.自然环境中,橘红色斑点的多少对雄鱼既有利也有弊

答案 B

解析 观赏价值体现了生物多样性的直接价值,A正确;变异是不定向的,B错误;根据题干信息“在天敌较多的水域中,雄鱼体侧橘红色斑点较少,多为绿色或青灰色斑点”可知,驱赶其天敌,橘红色斑点雄鱼增多,种群发生进化,C正确;自然环境中,橘红色斑点的多少对雄鱼既有利也有弊,既有利于雄鱼吸引雌鱼,又容易被天敌捕食,D正确。

可遗传变异在生产实践中的应用是历年高考考查的重点,从历年真题看,主要从两个方面考查:一是利用变异个体培育新品种,如2021年山东卷22、2021年河北卷21、2020年全国卷Ⅲ32、2020年北京卷21等;二是探究变异的根源,进行疾病的预防与治疗,如2021年广东卷20、2019年江苏卷18、2021年江苏卷24等。

材料一 水稻是自花受粉作物,杂交水稻的育种成功得益于对雄性不育性状的利用,如图为我国科学家培育杂交水稻的基本原理,其中基因S/N为细胞质基因,基因R/r为细胞核基因。

注:S表示不育因子,N表示可育因子;R表示雄性育性恢复显性基因,r表示雄性育性恢复隐性基因。

材料二 甲水稻有抗旱优良性状,而乙水稻除不具备抗旱性状外其他性状都优良,研究人员要培育具抗旱性且其他性状表现与乙相同的优良水稻,利用如图所示育种过程来实现。(已知杂交种的花粉育性降低)

(2022·江苏南京、盐城二模)杂交水稻之父袁隆平为我国乃至世界的粮食生产做出了巨大贡献。回答下列有关水稻研究的问题:

(1)软米饭松软可口,软米水稻的稻米中直链淀粉含量低。软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为________。Wxmq与Wx序列长度相同但其内部

出现了限制酶NlaⅢ的识别位点,该基因突变最可能是由于基因中碱基对发生________导致。

(2)水稻壳的颜色黄色对白色为完全显性,用某纯合白颖稻壳品系与另一纯合黄颖稻壳品系进行杂交实验,F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=9∶7。科研人员将实验获得的F2中黄颖个体自交,则子代的表型及比例为________,白颖个体中杂合子自交,后代均未发生性状分离,试分析其原因:____________________________________________________________________。

(3)粳稻和籼稻间的杂种优势很早就被发现,但是粳、籼杂交种中存在部分不育的现象。水稻的部分不育与可育是一对相对性状,为探究其遗传学原理,科研人员进行了如下杂交实验。

①实验一:粳稻品系甲与籼稻品系乙杂交,F1全部表现为部分不育;粳稻品系甲与广亲和品系丙杂交,F1全部表现为可育,将可育型F1与籼稻品系乙杂交,后代表现为部分不育∶可育=1∶1。研究人员根据上述现象提出一个假设,认为水稻育性由两对独立遗传的等位基因控制。具体内容如下图所示:

根据遗传图解推测当水稻基因组成中存在________基因时表现出部分不育。

②已知水稻的非糯性(M)和糯性(m)基因位于6号染色体上,研究人员继续进行了实验二和实验三。

实验二:将非糯性粳稻品系丁与糯性广亲和水稻品系己杂交,F1与非糯性籼稻品系戊杂交获得F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育。请根据实验二的部分遗传图解分析F1产生的配子的基因型为________。

实验二:

实验三:将品系戊与品系己杂交,F1再与品系丁杂交,所得F2中基因型为MM的个体也均表现为部分不育,Mm的个体均表现为可育。则说明品系戊与品系己杂交得到的F1产生的配子的基因型为________。

由以上实验二与实验三的结果推测控制水稻的育性的两对等位基因遗传________(填“是”或“否”)遵循基因的自由组合定律。

答案 (1)等位基因 替换 (2)25∶11 由于黄颖为双杂合,白颖至少有一对基因为隐形纯合,故白颖杂合子为Aabb或aaBb,自交后代均不能出现黄颖A_B_,即后代全为白颖,不出现性状分离 (3)①a、b ABm、AbM ② aBM、ABm 否

解析 (1)软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为等位基因。Wxmq与Wx序列长度相同,说明该基因突变最可能是由于基因中碱基对发生替换导致。(2)由题意F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=9∶7可知,F1为双杂合,其符合基因的自由组合定律,若用AaBb表示,则F2中黄颖为A_B_,若将实验获得的F2中黄颖个体(1/9AABB,2/9AABb,2/9AaBB,4/9AaBb)自交子代的表型及比例为黄颖(1/9AABB+2/9×3/4AAB_+2/9×3/4A_BB+4/9×3/4×3/4A_B_)∶白颖=25/36∶(1-25/36)=25∶11。由于黄颖为双杂合,白颖至少有一对基因为隐形纯合,故白颖杂合子为Aabb或aaBb,自交后代均不能出现黄颖A_B_,即后代全为白颖,不出现性状分离。(3)①根据遗传图解可知,AaBb部分不育,图中其余基因型可育,说明可能a、b基因同时存在时表现出部分不育。②由遗传图解可看出,实验二F1基因型为AABbMm,F1与戊aaBBMM杂交的F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育,而AaBb部分可育,AaBB可育,说明F2共有AaBbMM,AaBBMm两种基因型,戊只产生aBM配子,说明F1产生AbM,ABm两种配子。实验三中,品系戊与品系己杂交,F1基因型为AaBBMm,丁可产生配子AbM,F1再与品系丁杂交,所得F2中基因型为MM的个体也均表现为部分不育,Mm的个体均表现为可育,说明MM所在的个体同时含ab,即基因型应为AaBbMM,Mm所在的个体基因型为AABbMm,由此可推知,实验三中F1产生aBM和ABm两种配子。由实验二、三中各自F1产生的配子可看出,Bm基因连锁,bM基因连锁,故控制水稻的育性的两对等位基因不遵循基因的自由组合定律。

同课章节目录