【二轮复习学案】专题7 生物与环境 微专题1 种群与群落

文档属性

| 名称 | 【二轮复习学案】专题7 生物与环境 微专题1 种群与群落 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 820.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 21:24:16 | ||

图片预览

文档简介

专题7 生物与环境

微专题1 种群与群落

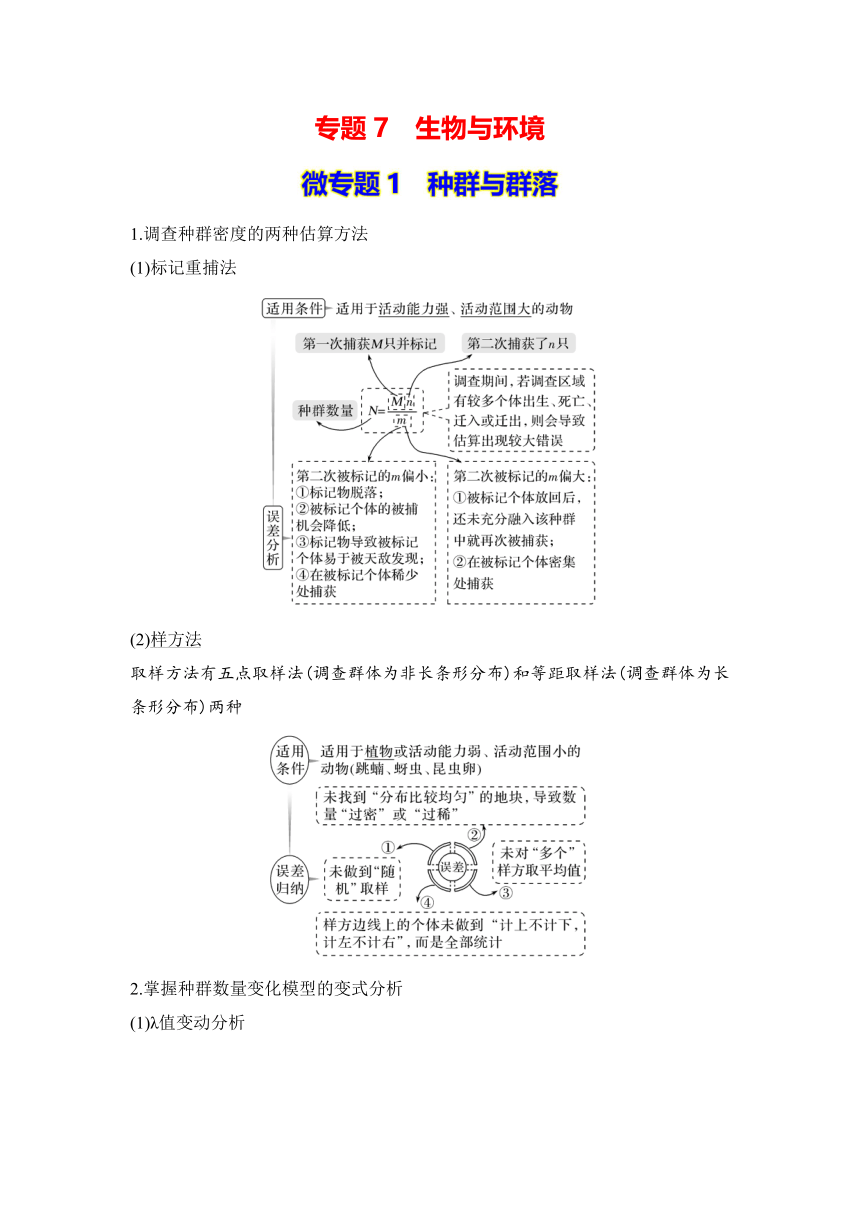

1.调查种群密度的两种估算方法

(1)标记重捕法

(2)样方法

取样方法有五点取样法(调查群体为非长条形分布)和等距取样法(调查群体为长条形分布)两种

2.掌握种群数量变化模型的变式分析

(1)λ值变动分析

(2)K值确认:K值即一定的环境条件所能维持的种群最大数量——实际环境中种群数量往往在K值上下波动,如图所示:

3.“三看法”快速判断捕食曲线中的被捕食者

①捕食是一种生物以另一种生物的整体或部分为食,往往会使被捕食者死亡;寄生是一种生物从另一种生物获取养料、汁液,一般不会导致寄主死亡。

②互利共生和原始合作关系中,两种生物均能体现互利关系,但分开后对两种生物影响不同。

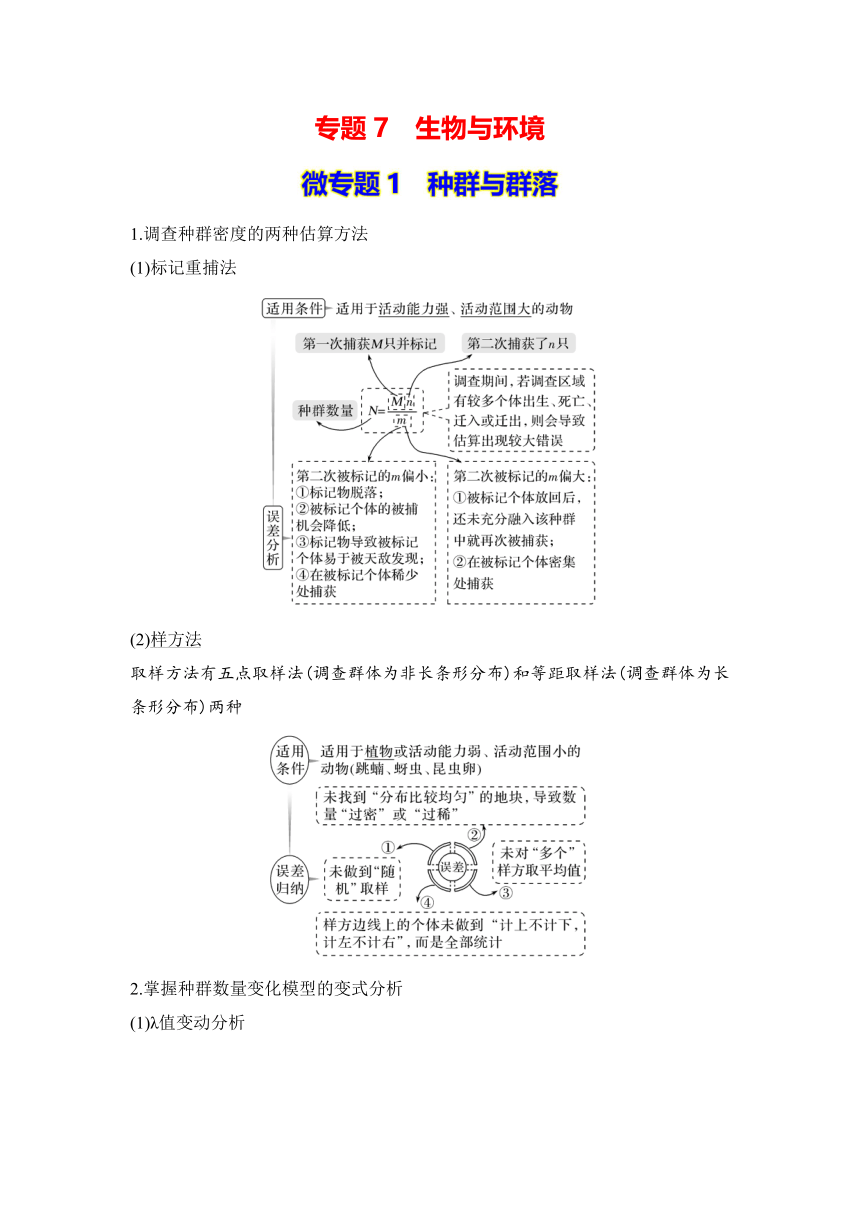

4.明确群落的两种结构

5.初生演替与次生演替的区别

经典考题重现

1.种群研究的核心是种群的数量特征和数量变化规律。下列关于种群的叙述正确的有①③④。

①增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量。(2021·湖北卷,14B)

②调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法。(2020·全国卷Ⅰ,6A改编)

③种群的“S”形增长是受资源因素限制而呈现的结果。(2018·全国卷Ⅰ,5A改编)

④黑光灯诱捕的方法可用于调查某种趋光性昆虫的种群密度。(2018·全国卷Ⅲ,6C)

⑤五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。(2015·江苏卷,9A)

2.群落水平上研究的问题主要有物种丰富度、种间关系、优势种、空间结构、生态位、群落演替等。下列关于群落的叙述正确的有①④。

①利用取样器取样法调查土壤小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度。(2021·河北卷,3D)

②“螟蛉有子,蜾蠃负之”可体现生物之间存在种间互助关系。(2021·福建卷,8B)

③发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本植物阶段。(2021·全国甲卷,6C)

④土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多。(2020·全国卷Ⅰ,6B)

⑤退耕还林、退塘还湖、布设人工鱼礁之后都会发生群落的初生演替。(2019·江苏卷,6B)

⑥习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分。(2019·江苏卷,6C)

高考重点训练

考向1 结合种群的特征和数量变化,考查分析判断能力

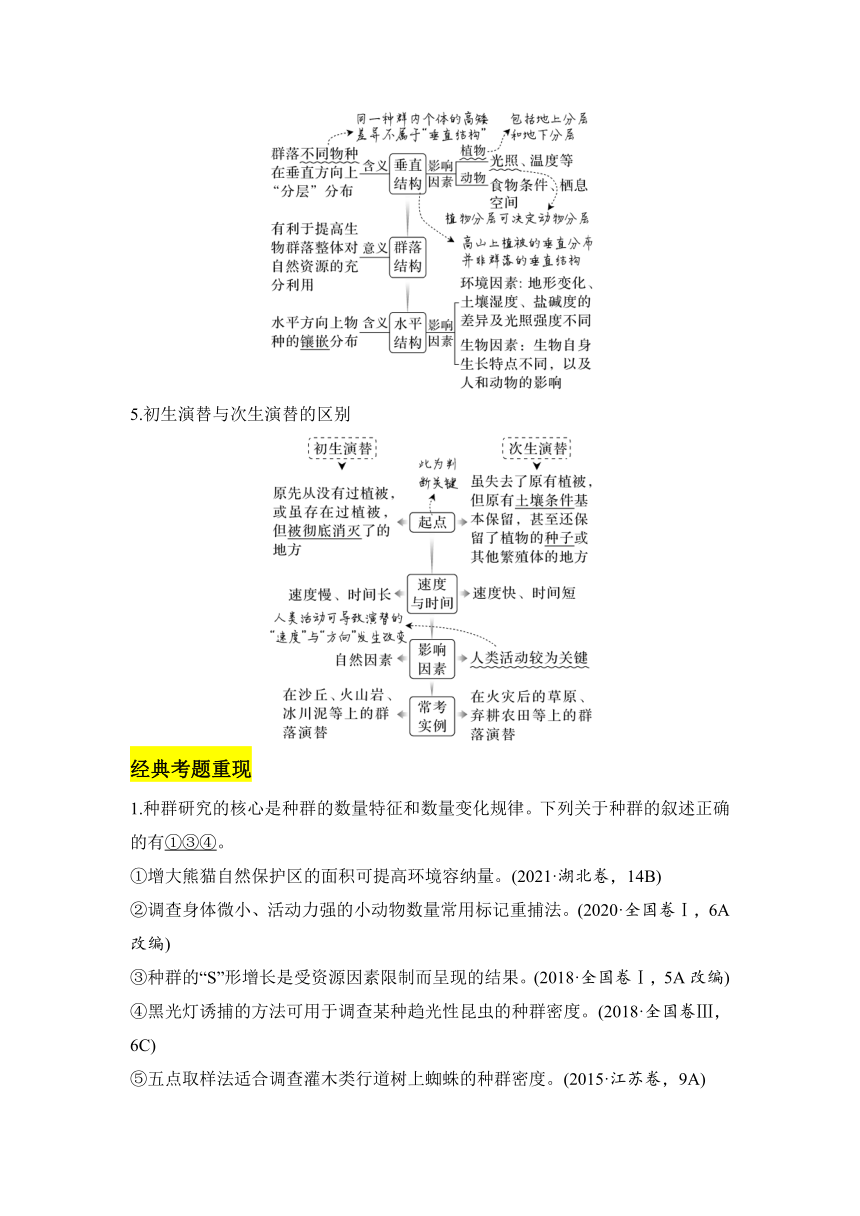

1.(2022·江苏扬州中学3月月考)为探究培养液中酵母菌种群数量变化,小明将酵母菌接种至装有10 mL培养液的锥形瓶中,在适宜温度下培养、定时取样计数,并绘制酵母菌种群数量变化曲线(如下图)。关于该实验的相关叙述,错误的是( )

A.酵母菌数量的统计应使用血细胞计数板进行抽样检测

B.酵母菌培养至第 4天左右,种群的增长速率最大

C.若初始接种量增加1倍,第6天时酵母菌种群密度约为2 000(万个·mL-1)

D.培养液应进行灭菌处理,以防止杂菌对实验结果的影响

答案 C

解析 统计酵母菌数量可用抽样检测法,即取少量菌液用血细胞计数板在显微镜下计数估算酵母菌数量,A正确;由题意可知,酵母菌总数达到1 000(万个·mL-1)时,种群数量不再增加,说明酵母菌种群增长曲线为S形,当酵母菌培养至第 4天左右,种群数量为K/2,即500(万个·mL-1),种群增长速率最大,B正确;K值与环境条件有关,酵母菌的K值与酵母菌的接种量没关系,因此培养条件不变,K值也不变,仍为1 000(万个·mL-1),C错误;培养液应进行灭菌处理,以防止杂菌对实验结果的影响,如果没有灭菌处理,则统计到的数据会偏大,D正确。

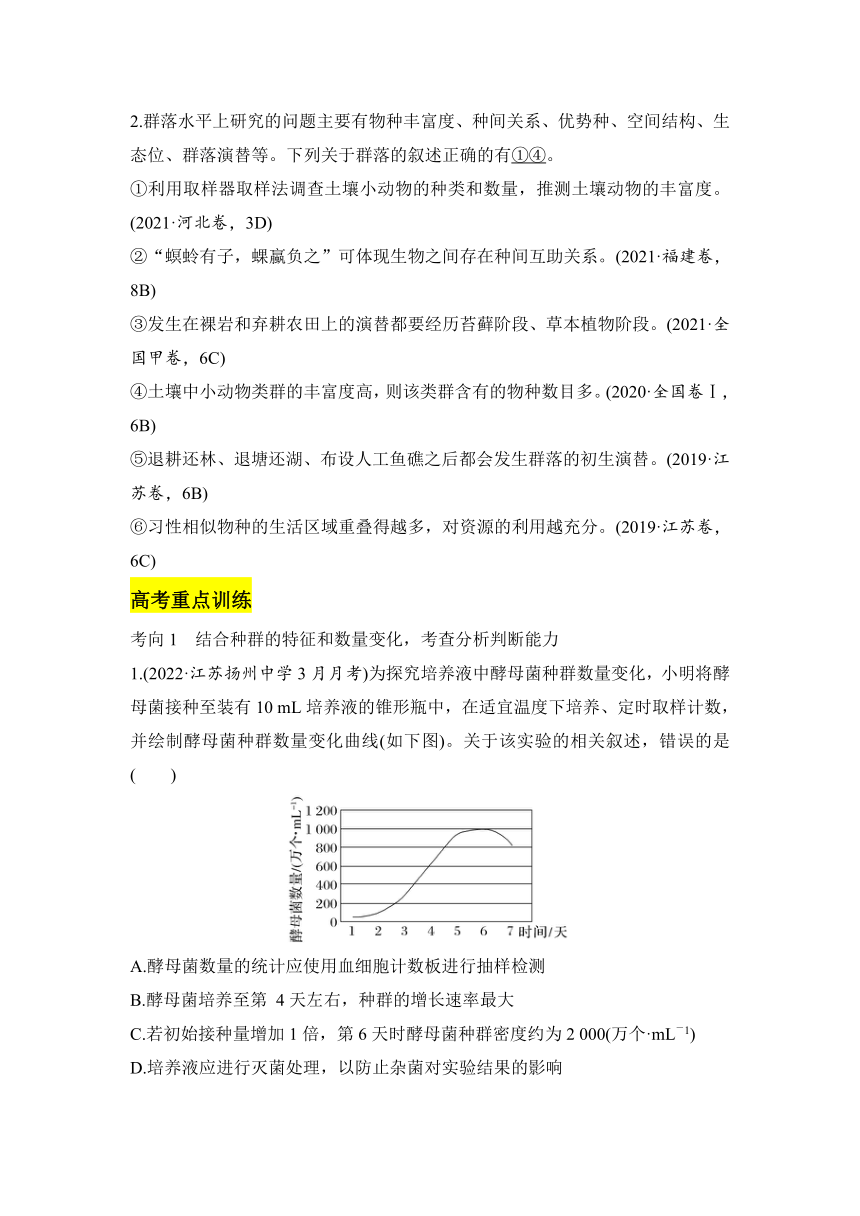

2.(2021·重庆卷,19)若某林区的红松果实、某种小型鼠(以红松果实为食)和革蜱的数量变化具有如下图所示的周期性波动特征。林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.曲线③和①不能明显体现捕食关系,推测是小型鼠繁殖能力强所致

B.通过曲线②与③的关系推断小型鼠与革蜱不是互利共生关系

C.曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是小型鼠的出生率、死亡率、迁入率和迁出率

D.林区居民森林脑炎发病率会呈现与曲线②相似的波动特征

答案 C

解析 本题考查种间关系和种群数量变化。根据题干信息,小型鼠以红松果实为食,曲线③和①不能体现被捕食者先增后减,捕食者后增后减的数量变化关系,可能与小型鼠繁殖能力强有关,A正确;互利共生关系的两个种群数量变化曲线表现为同增同减,曲线②和③不是,B正确;K值又叫环境容纳量,取决于食物、天敌和空间等环境条件,C错误;林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎,脑炎的发病率与革蜱的种群数量有关,D正确。

3.(多选)(2022·山东卷,19)一个繁殖周期后的种群数量可表示为该种群的补充量。某实验水域中定期投入适量的饲料,其他因素稳定。图中曲线Ⅰ表示该实验水域中某种水生动物的亲体数量与补充量的关系,曲线Ⅱ表示亲体数量与补充量相等。下列说法正确的是( )

A.亲体数量约为1 000个时,可获得最大持续捕捞量

B.亲体数量约为500个时,单位时间内增加的数量最多

C.亲体数量大于1 000个时,补充量与亲体数量相等,种群达到稳定状态

D.饲料是影响该种群数量变化的非密度制约因素

答案 BC

解析 亲体数量约为1 000个时,该种群的补充量等于亲本数量,即出生率等于死亡率,是K值,根据种群的增长速率变化可知,捕捞后种群数量处于K/2时获得最大持续捕捞量,A错误;种群数量处于K/2时单位时间内增加的数量最多,即亲体数量约为500个时,B正确;由图可知,亲体数量大于1 000个时,补充量等于亲体数量,达到K值,种群达到稳定状态,C正确;一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,这些因素称为密度制约因素,饲料是影响该种群数量变化的密度制约因素,D错误。

考向2 群落的结构与演替,考查科学思维能力

4.(2022·江苏南通大联考)大树杜鹃为杜鹃花属中最高大的乔木树种,因量少而珍稀。科研人员为分析大树杜鹃生存环境的群落特征,在大树杜鹃群落设置8块标准样地进行调查,分析群落的物种丰富度,调查结果如下图。其中,辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同物种的概率。相关叙述错误的是( )

A.调查时随机选取8个样地,每个样地采用五点取样法取样

B.8个样地中物种分布有差异,属于群落的水平结构

C.乔木层、灌木层和草本层分布有不同生物,属于群落的垂直结构

D.乔木层郁闭度的大小只影响灌木层的物种多样性,对草本层没有影响

答案 D

解析 结合题干信息分析,调查时随机选取8个标准样地,每个样地采用五点取样法取样,A正确;8个样地中物种分布有差异,指群落的水平配置状况,属于群落的水平结构,B正确;乔木层、灌木层和草本层分布有不同生物,是群落在垂直方面的配置状态,属于群落的垂直结构,C正确;乔木层、灌木层、草本层属于垂直分层,乔木层郁闭度的大小不仅影响灌木层的物种多样性,也对草本层有影响,D错误。

5.(2022·江苏南通海门第二次诊断)为改善某湿地的环境和功能,科研人员综合考虑海拔差异和人为干扰,从江心到防洪堤将湿地划分为A、B、C、D四个区域(如下图所示)。下列相关说法正确的是( )

A.图中B区的优势植物为芦苇,芦苇长势高低错落体现该群落的垂直结构

B.图中不同区域分布着不同的动植物种群,在空间上构成群落的水平结构

C.当枯水期来临后A、B区会重新露干,再次恢复植被的过程属于初生演替

D.人为干预下湿地环境明显提升,改善后的湿地不需要从外界获得物质补给

答案 B

解析 芦苇为一个物种,长势高低错落不属于群落的垂直结构,A错误;图中不同区域分布着不同的动植物种群,是群落水平结构的体现,B正确;枯水期来临后,A、B区会重新露干,再次恢复植被的过程属于次生演替,C错误;人为干预下湿地环境明显提升,改善后的湿地需要从外界获得物质补给,D错误。

微专题1 种群与群落

1.调查种群密度的两种估算方法

(1)标记重捕法

(2)样方法

取样方法有五点取样法(调查群体为非长条形分布)和等距取样法(调查群体为长条形分布)两种

2.掌握种群数量变化模型的变式分析

(1)λ值变动分析

(2)K值确认:K值即一定的环境条件所能维持的种群最大数量——实际环境中种群数量往往在K值上下波动,如图所示:

3.“三看法”快速判断捕食曲线中的被捕食者

①捕食是一种生物以另一种生物的整体或部分为食,往往会使被捕食者死亡;寄生是一种生物从另一种生物获取养料、汁液,一般不会导致寄主死亡。

②互利共生和原始合作关系中,两种生物均能体现互利关系,但分开后对两种生物影响不同。

4.明确群落的两种结构

5.初生演替与次生演替的区别

经典考题重现

1.种群研究的核心是种群的数量特征和数量变化规律。下列关于种群的叙述正确的有①③④。

①增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量。(2021·湖北卷,14B)

②调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法。(2020·全国卷Ⅰ,6A改编)

③种群的“S”形增长是受资源因素限制而呈现的结果。(2018·全国卷Ⅰ,5A改编)

④黑光灯诱捕的方法可用于调查某种趋光性昆虫的种群密度。(2018·全国卷Ⅲ,6C)

⑤五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。(2015·江苏卷,9A)

2.群落水平上研究的问题主要有物种丰富度、种间关系、优势种、空间结构、生态位、群落演替等。下列关于群落的叙述正确的有①④。

①利用取样器取样法调查土壤小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度。(2021·河北卷,3D)

②“螟蛉有子,蜾蠃负之”可体现生物之间存在种间互助关系。(2021·福建卷,8B)

③发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本植物阶段。(2021·全国甲卷,6C)

④土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多。(2020·全国卷Ⅰ,6B)

⑤退耕还林、退塘还湖、布设人工鱼礁之后都会发生群落的初生演替。(2019·江苏卷,6B)

⑥习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分。(2019·江苏卷,6C)

高考重点训练

考向1 结合种群的特征和数量变化,考查分析判断能力

1.(2022·江苏扬州中学3月月考)为探究培养液中酵母菌种群数量变化,小明将酵母菌接种至装有10 mL培养液的锥形瓶中,在适宜温度下培养、定时取样计数,并绘制酵母菌种群数量变化曲线(如下图)。关于该实验的相关叙述,错误的是( )

A.酵母菌数量的统计应使用血细胞计数板进行抽样检测

B.酵母菌培养至第 4天左右,种群的增长速率最大

C.若初始接种量增加1倍,第6天时酵母菌种群密度约为2 000(万个·mL-1)

D.培养液应进行灭菌处理,以防止杂菌对实验结果的影响

答案 C

解析 统计酵母菌数量可用抽样检测法,即取少量菌液用血细胞计数板在显微镜下计数估算酵母菌数量,A正确;由题意可知,酵母菌总数达到1 000(万个·mL-1)时,种群数量不再增加,说明酵母菌种群增长曲线为S形,当酵母菌培养至第 4天左右,种群数量为K/2,即500(万个·mL-1),种群增长速率最大,B正确;K值与环境条件有关,酵母菌的K值与酵母菌的接种量没关系,因此培养条件不变,K值也不变,仍为1 000(万个·mL-1),C错误;培养液应进行灭菌处理,以防止杂菌对实验结果的影响,如果没有灭菌处理,则统计到的数据会偏大,D正确。

2.(2021·重庆卷,19)若某林区的红松果实、某种小型鼠(以红松果实为食)和革蜱的数量变化具有如下图所示的周期性波动特征。林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.曲线③和①不能明显体现捕食关系,推测是小型鼠繁殖能力强所致

B.通过曲线②与③的关系推断小型鼠与革蜱不是互利共生关系

C.曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是小型鼠的出生率、死亡率、迁入率和迁出率

D.林区居民森林脑炎发病率会呈现与曲线②相似的波动特征

答案 C

解析 本题考查种间关系和种群数量变化。根据题干信息,小型鼠以红松果实为食,曲线③和①不能体现被捕食者先增后减,捕食者后增后减的数量变化关系,可能与小型鼠繁殖能力强有关,A正确;互利共生关系的两个种群数量变化曲线表现为同增同减,曲线②和③不是,B正确;K值又叫环境容纳量,取决于食物、天敌和空间等环境条件,C错误;林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎,脑炎的发病率与革蜱的种群数量有关,D正确。

3.(多选)(2022·山东卷,19)一个繁殖周期后的种群数量可表示为该种群的补充量。某实验水域中定期投入适量的饲料,其他因素稳定。图中曲线Ⅰ表示该实验水域中某种水生动物的亲体数量与补充量的关系,曲线Ⅱ表示亲体数量与补充量相等。下列说法正确的是( )

A.亲体数量约为1 000个时,可获得最大持续捕捞量

B.亲体数量约为500个时,单位时间内增加的数量最多

C.亲体数量大于1 000个时,补充量与亲体数量相等,种群达到稳定状态

D.饲料是影响该种群数量变化的非密度制约因素

答案 BC

解析 亲体数量约为1 000个时,该种群的补充量等于亲本数量,即出生率等于死亡率,是K值,根据种群的增长速率变化可知,捕捞后种群数量处于K/2时获得最大持续捕捞量,A错误;种群数量处于K/2时单位时间内增加的数量最多,即亲体数量约为500个时,B正确;由图可知,亲体数量大于1 000个时,补充量等于亲体数量,达到K值,种群达到稳定状态,C正确;一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,这些因素称为密度制约因素,饲料是影响该种群数量变化的密度制约因素,D错误。

考向2 群落的结构与演替,考查科学思维能力

4.(2022·江苏南通大联考)大树杜鹃为杜鹃花属中最高大的乔木树种,因量少而珍稀。科研人员为分析大树杜鹃生存环境的群落特征,在大树杜鹃群落设置8块标准样地进行调查,分析群落的物种丰富度,调查结果如下图。其中,辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同物种的概率。相关叙述错误的是( )

A.调查时随机选取8个样地,每个样地采用五点取样法取样

B.8个样地中物种分布有差异,属于群落的水平结构

C.乔木层、灌木层和草本层分布有不同生物,属于群落的垂直结构

D.乔木层郁闭度的大小只影响灌木层的物种多样性,对草本层没有影响

答案 D

解析 结合题干信息分析,调查时随机选取8个标准样地,每个样地采用五点取样法取样,A正确;8个样地中物种分布有差异,指群落的水平配置状况,属于群落的水平结构,B正确;乔木层、灌木层和草本层分布有不同生物,是群落在垂直方面的配置状态,属于群落的垂直结构,C正确;乔木层、灌木层、草本层属于垂直分层,乔木层郁闭度的大小不仅影响灌木层的物种多样性,也对草本层有影响,D错误。

5.(2022·江苏南通海门第二次诊断)为改善某湿地的环境和功能,科研人员综合考虑海拔差异和人为干扰,从江心到防洪堤将湿地划分为A、B、C、D四个区域(如下图所示)。下列相关说法正确的是( )

A.图中B区的优势植物为芦苇,芦苇长势高低错落体现该群落的垂直结构

B.图中不同区域分布着不同的动植物种群,在空间上构成群落的水平结构

C.当枯水期来临后A、B区会重新露干,再次恢复植被的过程属于初生演替

D.人为干预下湿地环境明显提升,改善后的湿地不需要从外界获得物质补给

答案 B

解析 芦苇为一个物种,长势高低错落不属于群落的垂直结构,A错误;图中不同区域分布着不同的动植物种群,是群落水平结构的体现,B正确;枯水期来临后,A、B区会重新露干,再次恢复植被的过程属于次生演替,C错误;人为干预下湿地环境明显提升,改善后的湿地需要从外界获得物质补给,D错误。

同课章节目录