【二轮复习学案】专题7 生物与环境 微专题3 生态系统的稳定性和环境保护

文档属性

| 名称 | 【二轮复习学案】专题7 生物与环境 微专题3 生态系统的稳定性和环境保护 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 536.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 21:25:47 | ||

图片预览

文档简介

专题7 生物与环境

微专题3 生态系统的稳定性和环境保护

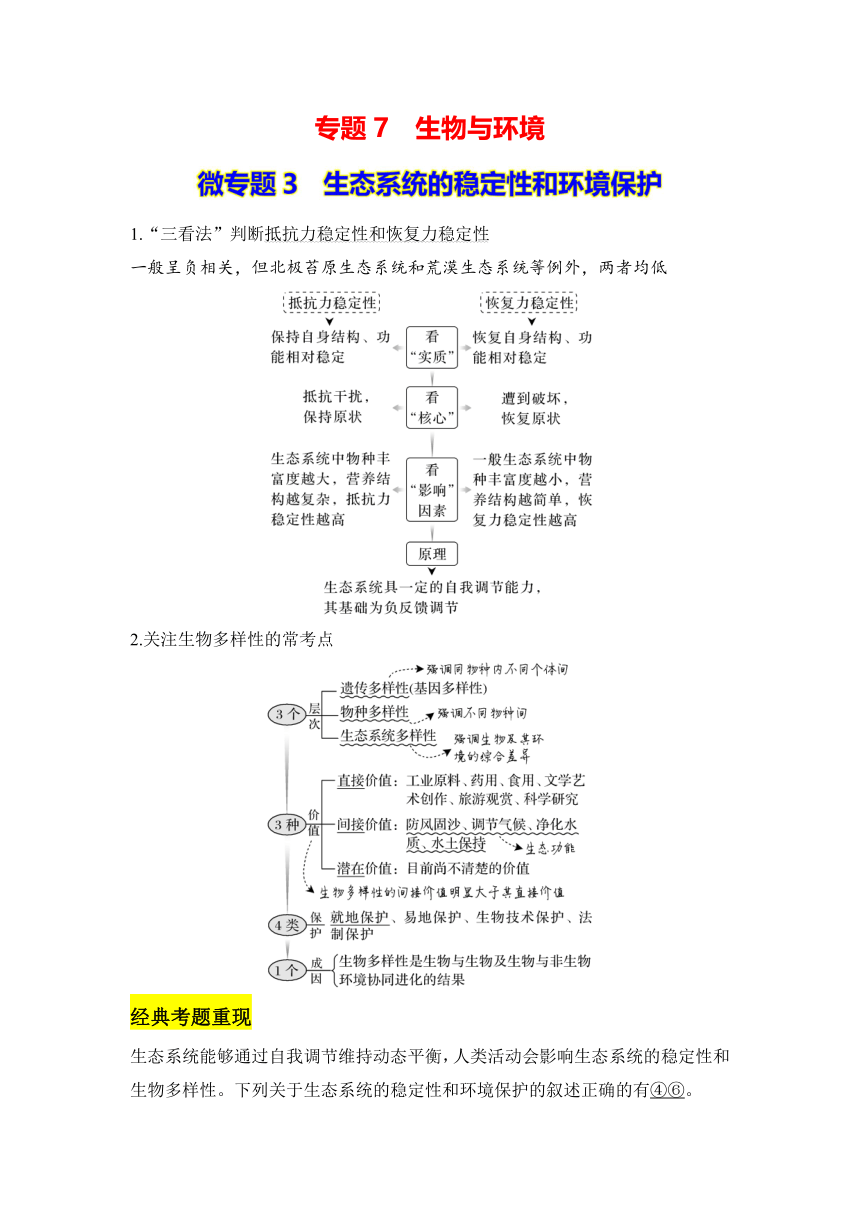

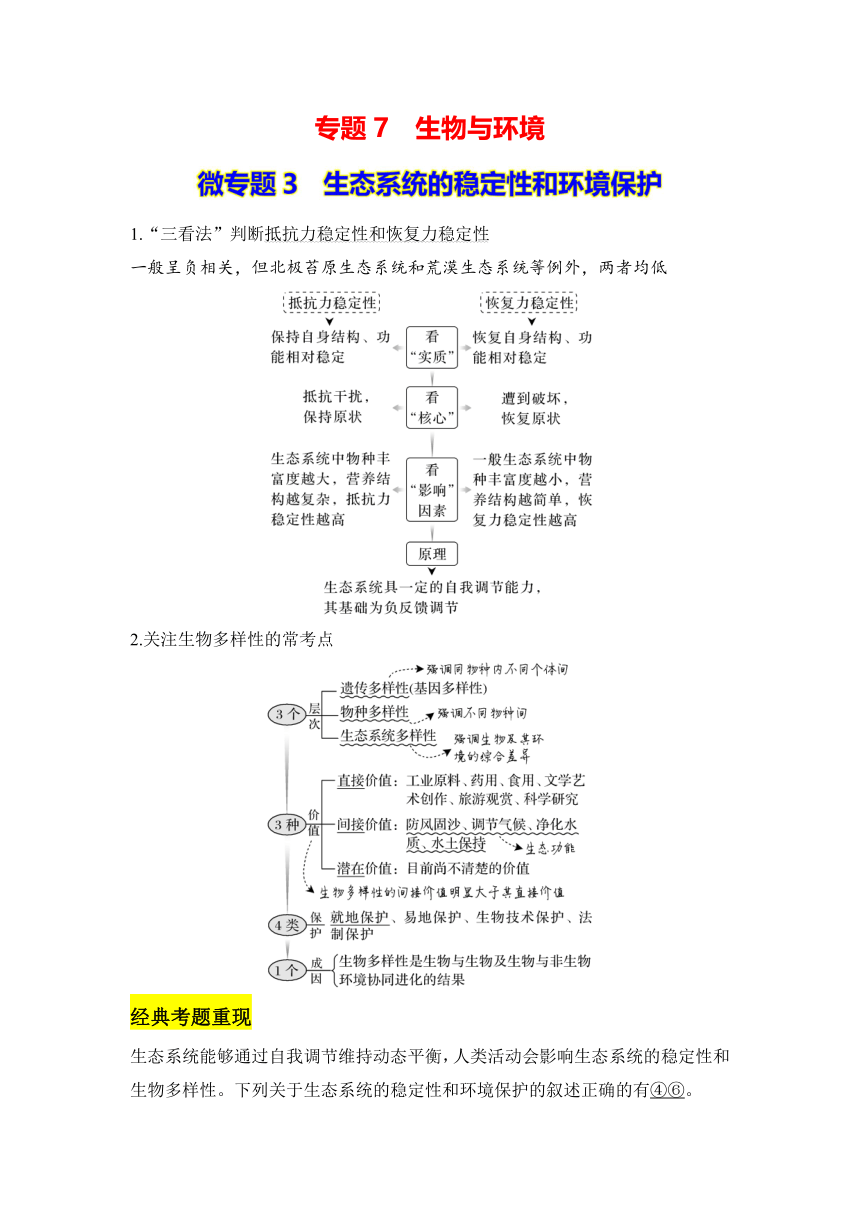

1.“三看法”判断抵抗力稳定性和恢复力稳定性

一般呈负相关,但北极苔原生态系统和荒漠生态系统等例外,两者均低

2.关注生物多样性的常考点

经典考题重现

生态系统能够通过自我调节维持动态平衡,人类活动会影响生态系统的稳定性和生物多样性。下列关于生态系统的稳定性和环境保护的叙述正确的有④⑥。

①森林生态系统破碎化有利于生物多样性的形成。(2021·湖南卷,16B)

②对麋鹿种群进行圈养复壮、放归野外的过程属于就地保护。(2021·河北卷,18D)

③生物多样性的直接价值大于间接价值。(2021·辽宁卷,15D)

④使用诱虫灯诱杀害虫,可减少农药的使用。(2021·福建卷,6A)

⑤湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础。(2021·河北卷,12C)

⑥限制二氧化硫和一氧化氮的排放量是防治酸雨的有效措施。(2019·浙江4月选考,1C)

⑦全球气候变暖可减缓永冻土融化。(2018·浙江11月选考,1B)

高考重点训练

考向1 结合生态系统及稳定性,考查社会责任

1.(2021·海南卷,3)红树林是海南的一道靓丽风景,既可防风护堤,也可为鱼类、鸟类等动物提供栖息地。下列有关叙述错误的是( )

A.“植物→鱼→水鸟”是红树林生态系统常见的一条食物链

B.红树林生态系统物种丰富,结构相对复杂,具有较强的自我调节能力

C.红树林的海岸防护作用和观赏性体现了红树林生态系统的直接价值

D.采取退塘还林、治污减排等措施有利于保护红树林生态系统

答案 C

解析 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,食物链的起点是生产者,终点是不被捕食的个体,故“植物→鱼→水鸟”是红树林生态系统常见的一条食物链,A正确;一般而言,生物的种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强,红树林生态系统物种丰富,结构相对复杂,具有较强的自我调节能力,B正确;红树林对海岸的防护作用属于生态功能,体现了生物多样性的间接价值,C错误;采取退塘还林、治污减排等措施有利于提高生态系统的物种丰富度,对于保护红树林生态系统是有利的,D正确。

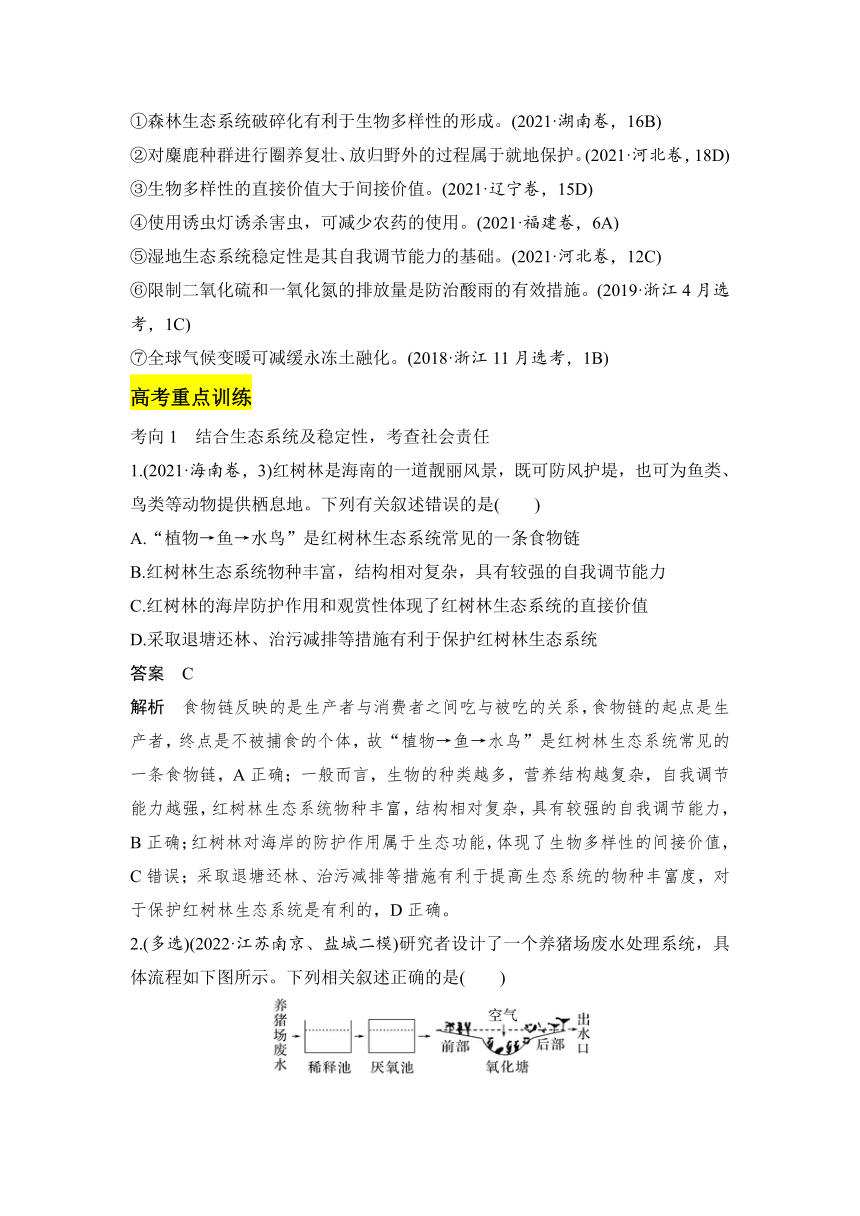

2.(多选)(2022·江苏南京、盐城二模)研究者设计了一个养猪场废水处理系统,具体流程如下图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.氧化塘中的植物、动物、细菌等全部生物共同构成群落

B.废水流入厌氧池前,加水稀释处理可以防止微生物过度失水而死亡

C.废水不能过量流入氧化塘,因为生态系统的自我调节能力是有限的

D.氧化塘后部种植挺水植物,通过竞争有机物从而抑制藻类生长

答案 ABC

解析 生物群落是指一定区域所有生物的集合,氧化塘中的植物、动物、细菌等生物共同构成生物群落,A正确;废水流入厌氧池前,需要加水稀释处理,是为了防止废水浓度过高,微生物过度失水而死亡,B正确;生态系统的自我调节能力是有一定限度的,废水不能过量流入氧化塘是避免生态系统的自我调节能力被打破,而导致生态系统的稳定性被打破,C正确;植物是自养型生物,不直接利用有机物,因此它们竞争的是无机盐和阳光等,D错误。

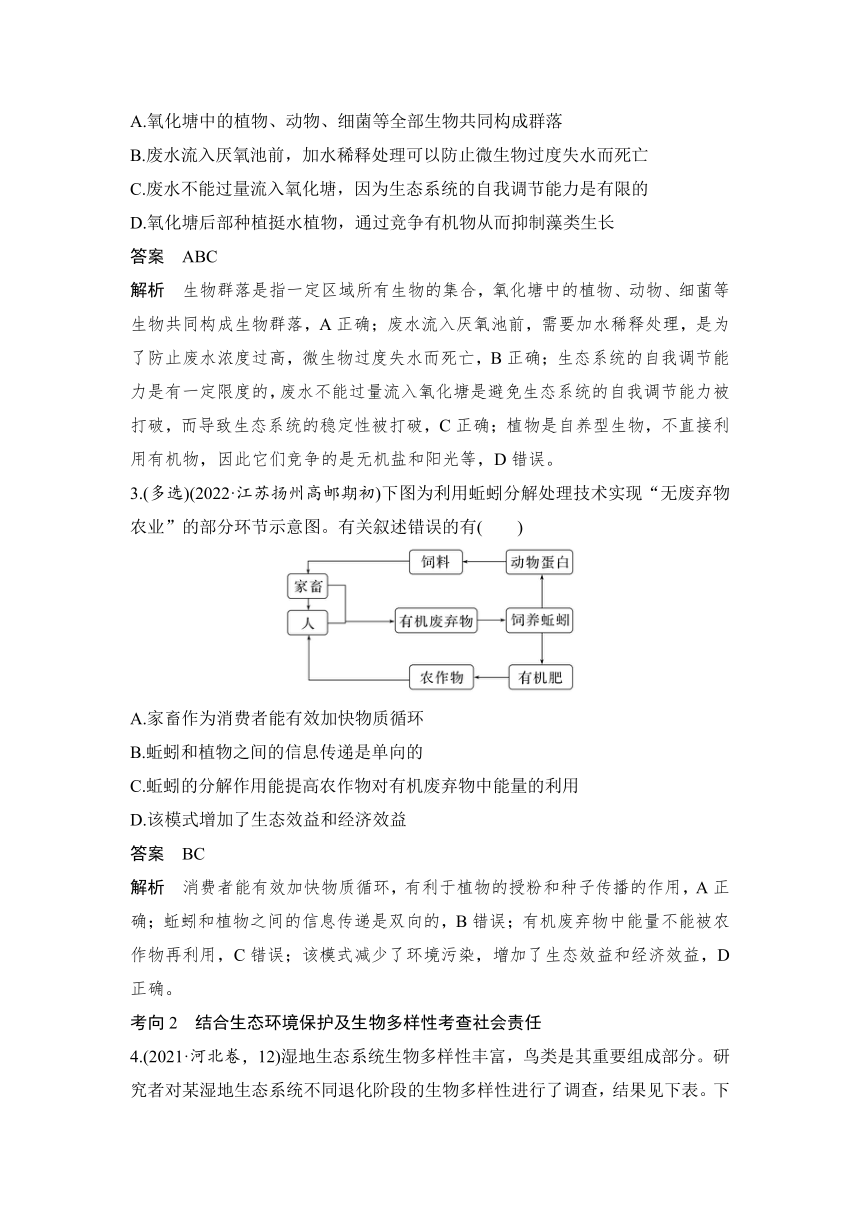

3.(多选)(2022·江苏扬州高邮期初)下图为利用蚯蚓分解处理技术实现“无废弃物农业”的部分环节示意图。有关叙述错误的有( )

A.家畜作为消费者能有效加快物质循环

B.蚯蚓和植物之间的信息传递是单向的

C.蚯蚓的分解作用能提高农作物对有机废弃物中能量的利用

D.该模式增加了生态效益和经济效益

答案 BC

解析 消费者能有效加快物质循环,有利于植物的授粉和种子传播的作用,A正确;蚯蚓和植物之间的信息传递是双向的,B错误;有机废弃物中能量不能被农作物再利用,C错误;该模式减少了环境污染,增加了生态效益和经济效益,D正确。

考向2 结合生态环境保护及生物多样性考查社会责任

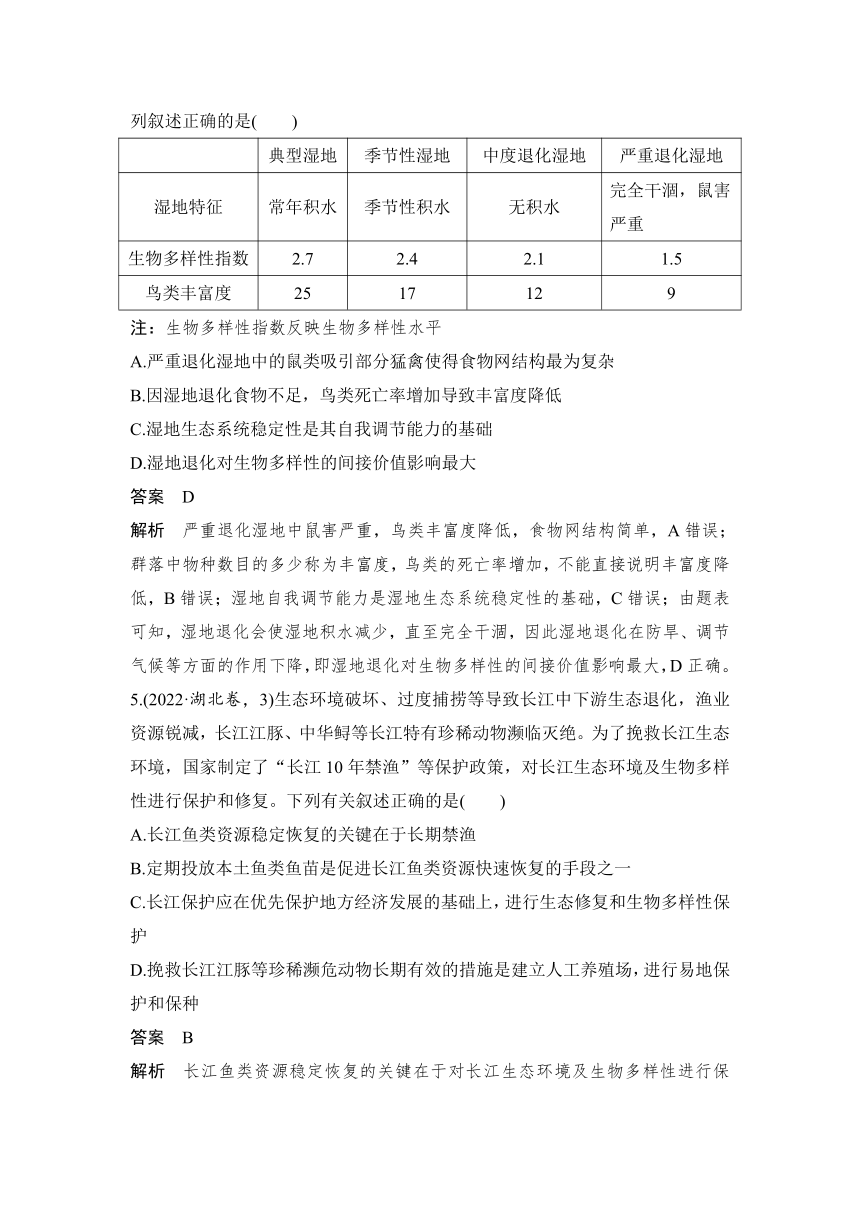

4.(2021·河北卷,12)湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述正确的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,鼠害严重

生物多样性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

答案 D

解析 严重退化湿地中鼠害严重,鸟类丰富度降低,食物网结构简单,A错误;群落中物种数目的多少称为丰富度,鸟类的死亡率增加,不能直接说明丰富度降低,B错误;湿地自我调节能力是湿地生态系统稳定性的基础,C错误;由题表可知,湿地退化会使湿地积水减少,直至完全干涸,因此湿地退化在防旱、调节气候等方面的作用下降,即湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大,D正确。

5.(2022·湖北卷,3)生态环境破坏、过度捕捞等导致长江中下游生态退化,渔业资源锐减,长江江豚、中华鲟等长江特有珍稀动物濒临灭绝。为了挽救长江生态环境,国家制定了“长江10年禁渔”等保护政策,对长江生态环境及生物多样性进行保护和修复。下列有关叙述正确的是( )

A.长江鱼类资源稳定恢复的关键在于长期禁渔

B.定期投放本土鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的手段之一

C.长江保护应在优先保护地方经济发展的基础上,进行生态修复和生物多样性保护

D.挽救长江江豚等珍稀濒危动物长期有效的措施是建立人工养殖场,进行易地保护和保种

答案 B

解析 长江鱼类资源稳定恢复的关键在于对长江生态环境及生物多样性进行保护和修复,并不意味着禁止开发和利用,A错误;定期投放本土鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的手段之一,B正确;长江保护应在进行生态修复和生物多样性保护的基础上,进行地方经济发展,C错误;挽救长江江豚等珍稀濒危动物长期有效的措施是建立自然保护区,实行就地保护,D错误。

习近平总书记指出:绿水青山就是金山银山,建设生态文明关系人民福祉,关乎民族未来。高考命题把握时代脉搏,捕捉社会信息,关注生态学问题,渗透科学发展观,旨在引导考生科学看待生态问题,树立生态文明理念,增强学生保护生态环境的社会责任感和使命感,并自觉转变生活方式,积极投身于生态文明建设,践行社会主义核心价值观,落实立德树人的根本任务。而生态学新情境材料信息题,不仅能深入考查考生的逻辑思维能力,还能渗透环保意识和生态文明担当的社会责任,因此,二轮复习备考时,务必对生态信息非选择题给予足够的重视和强化。

共鸣点1 “生态学概念或生态假说”信息题

1.(2021·全国乙卷,30)在自然界中,竞争是一个非常普遍的现象。回答下列问题:

(1)竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验,选择动物所遵循的原则是________________________________。该实验中需要将两种草履虫放在资源________(填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现________________________________________________的结果时即可证实竞争排斥原理。

(2)研究发现,以同一棵树上的种子为食物的两种雀科鸟原来存在竞争关系,经进化后通过分别取食大小不同的种子而能长期共存。若仅从取食的角度分析,两种鸟除了因取食的种子大小不同而共存,还可因取食的________________________________(答出1点即可)不同而共存。

(3)根据上述实验和研究,关于生物种间竞争的结果可得出的结论是_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

答案 (1)两种动物具有相同的资源利用方式 有限的 一种(双小核)草履虫处于优势,另一种(大)草履虫处于劣势直至消亡 (2)时间或位置(答出1点即可)

(3)具有相同资源利用方式的两个物种,不能长期共存于同一环境中,若进化出新的资源利用方式便可共存

解析 (1)本实验的目的为验证“具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起”,因此该同学选择的动物应数量相同,属于不同物种,且具有相同的资源利用方式。根据题干信息可知,竞争排斥是在受资源限制的条件下发生的,因此需在资源有限的环境中混合培养。由题干信息可知,两物种不能长期共存,故其中一种群个体最终会全部死亡,结合教材知识分析,双小核草履虫和大草履虫在竞争中,大草履虫处于劣势而被淘汰。(2)两种以同一棵树上的种子为食的雀科鸟能达到长期共存,说明二者对取食的种子存在差异,从而降低了竞争强度,如取食的种子大小不同、对于同一棵树上不同位置的种子的选择不同、取食时间不同等。(3)综合(1)(2)小题的实验和研究,可以发现生物种间竞争的结果可能是一方处于优势,另一方处于劣势甚至灭亡,或是种群间相互影响,协同进化,最终在生存空间、利用资源等方面存在差异(生态位的改变)而达到共存。

共鸣点2 生态农业情境信息题

2.(2022·江苏扬州一模)利用物种多样性控制有害生物,建立多个物种共存的农作模式是农业可持续发展的重要途径。稻田系统中有稻田养鱼、稻田养鸭、稻—鱼—鸭等多物种共存模式。已知水稻叶片由于富含硅质,鸭不喜欢取食。某研究所连续4年研究稻鸭共作条件下田间杂草群落密度的动态变化,相关研究方法和结果如下图所示,请回答下列有关问题:

(1)研究人员在稻鸭共作区利用倒置“W”九点取样法对稻田中的杂草密度进行定量研究,该取样方法如图1所示,沿田边纵向走70步,横向转向田里走24步,开始倒置“W”九点的第一点取样, 抽取自然田块样本,调查结束后,沿纵向继续深入走70步,再横向转向田里走24步,开始抽取第二个自然田块样本。以相似的步法完成九点取样。分析上述方法,第一取样点与第九取样点之间的横向跨度约为________步。当大田面积较大时,可相应调整________的步数。

(2)分析图2得出的结论是__________________________________________。

与其他杂草相比,稗的种群数量在长期稻鸭共作条件下降低较慢,其可能的原因有__________________________________________________________________。

A.稗对水稻田间环境的适应能力较强

B.与水稻具有拟态竞争特性,夹杂在稻秧和稻株中,不为鸭子取食

C.与其他杂草相比,稗草种群的抗药基因频率较高

D.鸭子取食水稻幼苗,间接提升了稗草的竞争能力

(3)二化螟是常见的水稻害虫,在稻田的活动场所主要是稻苗基部,稻鸭共作可大大降低二化螟为害株率,请从生态位及食物链角度解释相关的机理:____________________________________________________________________。

(4)流经稻-鱼-鸭稻田生态系统中的总能量是___________________________。

在分析消费者食物来源时,传统方法主要是通过生物消化道内未被消化的食物来确定生物的食性。传统方法虽然比较直观,但缺点是________________________。因此,研究生态系统中物质循环与能量流动时常采用稳定同位素比值分析技术。

(5)从经费收支情况看,与常规稻作模式相比,稻田系统的多个物种共存模式不仅大大增加了农田的产出,还减少了________等项目的支出,不仅推进了绿色食品生产,还可增加农民收入。综合上述研究内容,稻田系统的多个物种共存模式遵循了生态工程建设的______________________________________________原理(至少答出两个)。

答案 (1)192 横向和纵向 (2)对照组和实验组中田间杂草密度随着共作年数的增加都降低,但稻鸭共作模式中田间杂草密度随着共作年数的增加降低更显著 AB (3)稻田鸭子的活动场所也主要在稻苗基部,二化螟原有的生态位被挤占,被迫迁飞;鸭子处于二化螟的下一个营养级,鸭子的捕食减少了二化螟的种群数量 (4)生产者通过光合作用所固定的太阳能和人工输入有机物中的化学能之和 测量的是捕食者瞬时摄食情况,误差较大 (5)农药(农药、化肥) 自生、协调、循环、整体

解析 (1)根据题中信息“沿田边纵向走70步,横向转向田里走24步,开始倒置“W”九点的第一点取样, 抽取自然田块样本,调查结束后,沿纵向继续深入走70步,再横向转向田里走24步,开始抽取第二个自然田块样本。以相似的步法完成九点取样”,可推测取样点1和2之间的横向跨度是24+24=48,以此类推第一取样点与第九取样点之间的横向跨度约为24×8=192步;当大田面积较大时,可相应调整横向和纵向的步数,这样可以减小调查误差。(2)分析曲线可以看出对照组和实验组中田间杂草密度随着共作年数的增加都降低,但稻鸭共作模式中田间杂草密度随着共作年数的增加降低更显著,说明稻鸭共作模式是有利于水稻的种植的;与其他杂草相比,稗的种群数量在长期稻鸭共作条件下降低较慢,说明在该过程中稗草存活率较高,可以推测可能是稗对水稻田间环境的适应能力较强、与水稻具有拟态竞争特性,夹杂在稻秧和稻株中,不为鸭子取食,故选A、B。(3)从生态位角度分析:稻田鸭子的活动场所也主要在稻苗基部,二化螟原有的生态位被挤占,被迫迁飞;从食物链角度分析:鸭子处于二化螟的下一个营养级,鸭子的捕食减少了二化螟的种群数量。(4)流经稻-鱼-鸭稻田生态系统中的总能量是生产者通过光合作用所固定的太阳能和人工输入有机物中的化学能之和;分析消费者食物来源时,传统方法的主要缺点是测量的是捕食者瞬时摄食情况,误差较大。(5)这种生态模式可以有效减少农药的使用;该稻田系统的多个物种共存模式遵循了生态工程建设的自生、协调、循环、整体原理。

共鸣点3 环境污染与生态恢复情境信息题

3.(2022·江苏南通大联考)无瓣海桑与芦苇湿地对富营养化水体都具有净化作用,但净化效果有差异。科研人员在热带某地区设置3个水质监测实验点:样地1是未经植物净化的水体,样地2、3分别是流经芦苇湿地和无瓣海桑湿地的水体,按不同季节连续采样,对水样的生化需氧量(BOD,是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标)、总氮(TN)含量进行测定,结果如下。请回答下列问题:

(1)无瓣海桑与芦苇属于湿地生态系统的________________(组成成分) ,能净化水体的主要原理是_________________________________________________,

湿地对富营养化水体具有净化作用体现了生物多样性的________________________价值。

(2)据图1推测,________(季节)的有机物污染较为严重,判断的依据是__________________________________________________________________。

(3)据图2可知,夏季水体中总N含量较低,一方面由于雨季使水流量增大以及土壤的吸附能力增强,另一方面由于夏季植物________________________,对N的需求量增加,用于合成较多的________________________等生物大分子。

(4)结果表明,________________湿地系统对水体的净化效果较好,且________(季节)净化效率更显著。

(5)在城市建立湿地景观公园对环境污染治理具有十分重要的作用,设计方案时提高其净化能力的措施有____________________________________________。

答案 (1)生产者 无瓣海桑与芦苇能过滤、吸附污染物,同时能吸收水体中的无机盐 间接 (2)秋、冬季 样地1中秋、冬季BOD值较大,说明有机物污染程度高 (3)代谢旺盛、生长速度快 蛋白质、核酸 (4)无瓣海桑 冬季 (5)选择净化效果较好的动植物种类,并适当增加数量;完善群落结构,以便分层治理;适当增加湿地面积等

解析 (1)无瓣海桑与芦苇是植物,属于湿地生态系统的生产者。无瓣海桑与芦苇能过滤、吸附污染物,同时能吸收水体中的无机盐,从而净化水体,体现了生物多样性的间接价值。(2)据图1推测可知,样地1中秋、冬季BOD值较大,说明有机物污染程度高,因此,相对而言,秋、冬季有机物污染更为严重。(3)夏季雨水增大,更多的低氮土壤被带到湿地,增强了湿地土壤对N的吸附能力,同时,夏季植物代谢旺盛、生长速度快,对N的需求量增加,更多的N被用于合成蛋白质、核酸等,因此,夏季水体中总N含量较低。(4)通过图2分析可知,相较于未经植物净化的水体,芦苇湿地在夏秋冬三个季度对水体有明显的净化作用,无瓣海桑湿地四季对水体有明显的净化作用,从净化的效果上来说,无瓣海桑的净化效果更好,尤其是在冬季最好。(5)在城市建立湿地景观公园时,选择净化效果较好的动植物种类并适当增加数量,完善群落结构以便分层治理,适当增加湿地面积等均可有效发挥公园对环境污染治理的重要作用。

生态信息的题干(包括图示)往往蕴含大量答题的关键信息,因此要加强对题目信息提取能力的训练,使自己学会用题目中的信息解决问题。在复习中要夯实基础知识、基本方法和基本技能,培养认真审题的习惯,强化获取信息的能力,培养将基础知识、基本方法和基本技能迁移到新情境中的能力是二轮备考中的重中之重。

微专题3 生态系统的稳定性和环境保护

1.“三看法”判断抵抗力稳定性和恢复力稳定性

一般呈负相关,但北极苔原生态系统和荒漠生态系统等例外,两者均低

2.关注生物多样性的常考点

经典考题重现

生态系统能够通过自我调节维持动态平衡,人类活动会影响生态系统的稳定性和生物多样性。下列关于生态系统的稳定性和环境保护的叙述正确的有④⑥。

①森林生态系统破碎化有利于生物多样性的形成。(2021·湖南卷,16B)

②对麋鹿种群进行圈养复壮、放归野外的过程属于就地保护。(2021·河北卷,18D)

③生物多样性的直接价值大于间接价值。(2021·辽宁卷,15D)

④使用诱虫灯诱杀害虫,可减少农药的使用。(2021·福建卷,6A)

⑤湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础。(2021·河北卷,12C)

⑥限制二氧化硫和一氧化氮的排放量是防治酸雨的有效措施。(2019·浙江4月选考,1C)

⑦全球气候变暖可减缓永冻土融化。(2018·浙江11月选考,1B)

高考重点训练

考向1 结合生态系统及稳定性,考查社会责任

1.(2021·海南卷,3)红树林是海南的一道靓丽风景,既可防风护堤,也可为鱼类、鸟类等动物提供栖息地。下列有关叙述错误的是( )

A.“植物→鱼→水鸟”是红树林生态系统常见的一条食物链

B.红树林生态系统物种丰富,结构相对复杂,具有较强的自我调节能力

C.红树林的海岸防护作用和观赏性体现了红树林生态系统的直接价值

D.采取退塘还林、治污减排等措施有利于保护红树林生态系统

答案 C

解析 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,食物链的起点是生产者,终点是不被捕食的个体,故“植物→鱼→水鸟”是红树林生态系统常见的一条食物链,A正确;一般而言,生物的种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强,红树林生态系统物种丰富,结构相对复杂,具有较强的自我调节能力,B正确;红树林对海岸的防护作用属于生态功能,体现了生物多样性的间接价值,C错误;采取退塘还林、治污减排等措施有利于提高生态系统的物种丰富度,对于保护红树林生态系统是有利的,D正确。

2.(多选)(2022·江苏南京、盐城二模)研究者设计了一个养猪场废水处理系统,具体流程如下图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.氧化塘中的植物、动物、细菌等全部生物共同构成群落

B.废水流入厌氧池前,加水稀释处理可以防止微生物过度失水而死亡

C.废水不能过量流入氧化塘,因为生态系统的自我调节能力是有限的

D.氧化塘后部种植挺水植物,通过竞争有机物从而抑制藻类生长

答案 ABC

解析 生物群落是指一定区域所有生物的集合,氧化塘中的植物、动物、细菌等生物共同构成生物群落,A正确;废水流入厌氧池前,需要加水稀释处理,是为了防止废水浓度过高,微生物过度失水而死亡,B正确;生态系统的自我调节能力是有一定限度的,废水不能过量流入氧化塘是避免生态系统的自我调节能力被打破,而导致生态系统的稳定性被打破,C正确;植物是自养型生物,不直接利用有机物,因此它们竞争的是无机盐和阳光等,D错误。

3.(多选)(2022·江苏扬州高邮期初)下图为利用蚯蚓分解处理技术实现“无废弃物农业”的部分环节示意图。有关叙述错误的有( )

A.家畜作为消费者能有效加快物质循环

B.蚯蚓和植物之间的信息传递是单向的

C.蚯蚓的分解作用能提高农作物对有机废弃物中能量的利用

D.该模式增加了生态效益和经济效益

答案 BC

解析 消费者能有效加快物质循环,有利于植物的授粉和种子传播的作用,A正确;蚯蚓和植物之间的信息传递是双向的,B错误;有机废弃物中能量不能被农作物再利用,C错误;该模式减少了环境污染,增加了生态效益和经济效益,D正确。

考向2 结合生态环境保护及生物多样性考查社会责任

4.(2021·河北卷,12)湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述正确的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,鼠害严重

生物多样性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

答案 D

解析 严重退化湿地中鼠害严重,鸟类丰富度降低,食物网结构简单,A错误;群落中物种数目的多少称为丰富度,鸟类的死亡率增加,不能直接说明丰富度降低,B错误;湿地自我调节能力是湿地生态系统稳定性的基础,C错误;由题表可知,湿地退化会使湿地积水减少,直至完全干涸,因此湿地退化在防旱、调节气候等方面的作用下降,即湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大,D正确。

5.(2022·湖北卷,3)生态环境破坏、过度捕捞等导致长江中下游生态退化,渔业资源锐减,长江江豚、中华鲟等长江特有珍稀动物濒临灭绝。为了挽救长江生态环境,国家制定了“长江10年禁渔”等保护政策,对长江生态环境及生物多样性进行保护和修复。下列有关叙述正确的是( )

A.长江鱼类资源稳定恢复的关键在于长期禁渔

B.定期投放本土鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的手段之一

C.长江保护应在优先保护地方经济发展的基础上,进行生态修复和生物多样性保护

D.挽救长江江豚等珍稀濒危动物长期有效的措施是建立人工养殖场,进行易地保护和保种

答案 B

解析 长江鱼类资源稳定恢复的关键在于对长江生态环境及生物多样性进行保护和修复,并不意味着禁止开发和利用,A错误;定期投放本土鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的手段之一,B正确;长江保护应在进行生态修复和生物多样性保护的基础上,进行地方经济发展,C错误;挽救长江江豚等珍稀濒危动物长期有效的措施是建立自然保护区,实行就地保护,D错误。

习近平总书记指出:绿水青山就是金山银山,建设生态文明关系人民福祉,关乎民族未来。高考命题把握时代脉搏,捕捉社会信息,关注生态学问题,渗透科学发展观,旨在引导考生科学看待生态问题,树立生态文明理念,增强学生保护生态环境的社会责任感和使命感,并自觉转变生活方式,积极投身于生态文明建设,践行社会主义核心价值观,落实立德树人的根本任务。而生态学新情境材料信息题,不仅能深入考查考生的逻辑思维能力,还能渗透环保意识和生态文明担当的社会责任,因此,二轮复习备考时,务必对生态信息非选择题给予足够的重视和强化。

共鸣点1 “生态学概念或生态假说”信息题

1.(2021·全国乙卷,30)在自然界中,竞争是一个非常普遍的现象。回答下列问题:

(1)竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验,选择动物所遵循的原则是________________________________。该实验中需要将两种草履虫放在资源________(填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现________________________________________________的结果时即可证实竞争排斥原理。

(2)研究发现,以同一棵树上的种子为食物的两种雀科鸟原来存在竞争关系,经进化后通过分别取食大小不同的种子而能长期共存。若仅从取食的角度分析,两种鸟除了因取食的种子大小不同而共存,还可因取食的________________________________(答出1点即可)不同而共存。

(3)根据上述实验和研究,关于生物种间竞争的结果可得出的结论是_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

答案 (1)两种动物具有相同的资源利用方式 有限的 一种(双小核)草履虫处于优势,另一种(大)草履虫处于劣势直至消亡 (2)时间或位置(答出1点即可)

(3)具有相同资源利用方式的两个物种,不能长期共存于同一环境中,若进化出新的资源利用方式便可共存

解析 (1)本实验的目的为验证“具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起”,因此该同学选择的动物应数量相同,属于不同物种,且具有相同的资源利用方式。根据题干信息可知,竞争排斥是在受资源限制的条件下发生的,因此需在资源有限的环境中混合培养。由题干信息可知,两物种不能长期共存,故其中一种群个体最终会全部死亡,结合教材知识分析,双小核草履虫和大草履虫在竞争中,大草履虫处于劣势而被淘汰。(2)两种以同一棵树上的种子为食的雀科鸟能达到长期共存,说明二者对取食的种子存在差异,从而降低了竞争强度,如取食的种子大小不同、对于同一棵树上不同位置的种子的选择不同、取食时间不同等。(3)综合(1)(2)小题的实验和研究,可以发现生物种间竞争的结果可能是一方处于优势,另一方处于劣势甚至灭亡,或是种群间相互影响,协同进化,最终在生存空间、利用资源等方面存在差异(生态位的改变)而达到共存。

共鸣点2 生态农业情境信息题

2.(2022·江苏扬州一模)利用物种多样性控制有害生物,建立多个物种共存的农作模式是农业可持续发展的重要途径。稻田系统中有稻田养鱼、稻田养鸭、稻—鱼—鸭等多物种共存模式。已知水稻叶片由于富含硅质,鸭不喜欢取食。某研究所连续4年研究稻鸭共作条件下田间杂草群落密度的动态变化,相关研究方法和结果如下图所示,请回答下列有关问题:

(1)研究人员在稻鸭共作区利用倒置“W”九点取样法对稻田中的杂草密度进行定量研究,该取样方法如图1所示,沿田边纵向走70步,横向转向田里走24步,开始倒置“W”九点的第一点取样, 抽取自然田块样本,调查结束后,沿纵向继续深入走70步,再横向转向田里走24步,开始抽取第二个自然田块样本。以相似的步法完成九点取样。分析上述方法,第一取样点与第九取样点之间的横向跨度约为________步。当大田面积较大时,可相应调整________的步数。

(2)分析图2得出的结论是__________________________________________。

与其他杂草相比,稗的种群数量在长期稻鸭共作条件下降低较慢,其可能的原因有__________________________________________________________________。

A.稗对水稻田间环境的适应能力较强

B.与水稻具有拟态竞争特性,夹杂在稻秧和稻株中,不为鸭子取食

C.与其他杂草相比,稗草种群的抗药基因频率较高

D.鸭子取食水稻幼苗,间接提升了稗草的竞争能力

(3)二化螟是常见的水稻害虫,在稻田的活动场所主要是稻苗基部,稻鸭共作可大大降低二化螟为害株率,请从生态位及食物链角度解释相关的机理:____________________________________________________________________。

(4)流经稻-鱼-鸭稻田生态系统中的总能量是___________________________。

在分析消费者食物来源时,传统方法主要是通过生物消化道内未被消化的食物来确定生物的食性。传统方法虽然比较直观,但缺点是________________________。因此,研究生态系统中物质循环与能量流动时常采用稳定同位素比值分析技术。

(5)从经费收支情况看,与常规稻作模式相比,稻田系统的多个物种共存模式不仅大大增加了农田的产出,还减少了________等项目的支出,不仅推进了绿色食品生产,还可增加农民收入。综合上述研究内容,稻田系统的多个物种共存模式遵循了生态工程建设的______________________________________________原理(至少答出两个)。

答案 (1)192 横向和纵向 (2)对照组和实验组中田间杂草密度随着共作年数的增加都降低,但稻鸭共作模式中田间杂草密度随着共作年数的增加降低更显著 AB (3)稻田鸭子的活动场所也主要在稻苗基部,二化螟原有的生态位被挤占,被迫迁飞;鸭子处于二化螟的下一个营养级,鸭子的捕食减少了二化螟的种群数量 (4)生产者通过光合作用所固定的太阳能和人工输入有机物中的化学能之和 测量的是捕食者瞬时摄食情况,误差较大 (5)农药(农药、化肥) 自生、协调、循环、整体

解析 (1)根据题中信息“沿田边纵向走70步,横向转向田里走24步,开始倒置“W”九点的第一点取样, 抽取自然田块样本,调查结束后,沿纵向继续深入走70步,再横向转向田里走24步,开始抽取第二个自然田块样本。以相似的步法完成九点取样”,可推测取样点1和2之间的横向跨度是24+24=48,以此类推第一取样点与第九取样点之间的横向跨度约为24×8=192步;当大田面积较大时,可相应调整横向和纵向的步数,这样可以减小调查误差。(2)分析曲线可以看出对照组和实验组中田间杂草密度随着共作年数的增加都降低,但稻鸭共作模式中田间杂草密度随着共作年数的增加降低更显著,说明稻鸭共作模式是有利于水稻的种植的;与其他杂草相比,稗的种群数量在长期稻鸭共作条件下降低较慢,说明在该过程中稗草存活率较高,可以推测可能是稗对水稻田间环境的适应能力较强、与水稻具有拟态竞争特性,夹杂在稻秧和稻株中,不为鸭子取食,故选A、B。(3)从生态位角度分析:稻田鸭子的活动场所也主要在稻苗基部,二化螟原有的生态位被挤占,被迫迁飞;从食物链角度分析:鸭子处于二化螟的下一个营养级,鸭子的捕食减少了二化螟的种群数量。(4)流经稻-鱼-鸭稻田生态系统中的总能量是生产者通过光合作用所固定的太阳能和人工输入有机物中的化学能之和;分析消费者食物来源时,传统方法的主要缺点是测量的是捕食者瞬时摄食情况,误差较大。(5)这种生态模式可以有效减少农药的使用;该稻田系统的多个物种共存模式遵循了生态工程建设的自生、协调、循环、整体原理。

共鸣点3 环境污染与生态恢复情境信息题

3.(2022·江苏南通大联考)无瓣海桑与芦苇湿地对富营养化水体都具有净化作用,但净化效果有差异。科研人员在热带某地区设置3个水质监测实验点:样地1是未经植物净化的水体,样地2、3分别是流经芦苇湿地和无瓣海桑湿地的水体,按不同季节连续采样,对水样的生化需氧量(BOD,是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标)、总氮(TN)含量进行测定,结果如下。请回答下列问题:

(1)无瓣海桑与芦苇属于湿地生态系统的________________(组成成分) ,能净化水体的主要原理是_________________________________________________,

湿地对富营养化水体具有净化作用体现了生物多样性的________________________价值。

(2)据图1推测,________(季节)的有机物污染较为严重,判断的依据是__________________________________________________________________。

(3)据图2可知,夏季水体中总N含量较低,一方面由于雨季使水流量增大以及土壤的吸附能力增强,另一方面由于夏季植物________________________,对N的需求量增加,用于合成较多的________________________等生物大分子。

(4)结果表明,________________湿地系统对水体的净化效果较好,且________(季节)净化效率更显著。

(5)在城市建立湿地景观公园对环境污染治理具有十分重要的作用,设计方案时提高其净化能力的措施有____________________________________________。

答案 (1)生产者 无瓣海桑与芦苇能过滤、吸附污染物,同时能吸收水体中的无机盐 间接 (2)秋、冬季 样地1中秋、冬季BOD值较大,说明有机物污染程度高 (3)代谢旺盛、生长速度快 蛋白质、核酸 (4)无瓣海桑 冬季 (5)选择净化效果较好的动植物种类,并适当增加数量;完善群落结构,以便分层治理;适当增加湿地面积等

解析 (1)无瓣海桑与芦苇是植物,属于湿地生态系统的生产者。无瓣海桑与芦苇能过滤、吸附污染物,同时能吸收水体中的无机盐,从而净化水体,体现了生物多样性的间接价值。(2)据图1推测可知,样地1中秋、冬季BOD值较大,说明有机物污染程度高,因此,相对而言,秋、冬季有机物污染更为严重。(3)夏季雨水增大,更多的低氮土壤被带到湿地,增强了湿地土壤对N的吸附能力,同时,夏季植物代谢旺盛、生长速度快,对N的需求量增加,更多的N被用于合成蛋白质、核酸等,因此,夏季水体中总N含量较低。(4)通过图2分析可知,相较于未经植物净化的水体,芦苇湿地在夏秋冬三个季度对水体有明显的净化作用,无瓣海桑湿地四季对水体有明显的净化作用,从净化的效果上来说,无瓣海桑的净化效果更好,尤其是在冬季最好。(5)在城市建立湿地景观公园时,选择净化效果较好的动植物种类并适当增加数量,完善群落结构以便分层治理,适当增加湿地面积等均可有效发挥公园对环境污染治理的重要作用。

生态信息的题干(包括图示)往往蕴含大量答题的关键信息,因此要加强对题目信息提取能力的训练,使自己学会用题目中的信息解决问题。在复习中要夯实基础知识、基本方法和基本技能,培养认真审题的习惯,强化获取信息的能力,培养将基础知识、基本方法和基本技能迁移到新情境中的能力是二轮备考中的重中之重。

同课章节目录