1 古诗三首 示范教案 2课时

图片预览

文档简介

《古诗三首》教学方案

教材解析

《四时田园杂兴》是诗人范成大退居家乡后写的一组大型的田家诗,共六十首,本诗是其中的第三十一首。本诗描写农村春、夏、秋、冬四个季节的景色和农民的生活,同时也反映了农民遭受的剥削以及生活的困苦。

《稚子弄冰》这首诗写冬天孩子们的一场嬉戏:一块大冰被穿上彩线,当作钲来敲打,声音倒也清越嘹亮。忽然冰锣敲碎落地,发出水玉破碎的声音。诗写得清新明快,稚子的嬉乐与失望,宛然在目。

《村晚》是一首描写农村晚景的诗。四周长满青草的池塘里,池水灌得满满的,太阳正要落山,红红的火球好像被山吃掉一样(是落山后),倒映在冰凉的池水波纹中。放牛回家的孩子横坐在牛背,他拿着短笛随便地吹奏。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

教学目标

1.自主学习字词,会认“昼、耘、供、稚、漪”5个生字,理解字义,识记字形;正确书写会写字“昼、耘、桑、晓”;正确读写课文中的重点词语。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《四时田园杂兴(其三十一)》。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.体会古诗表达的作者的思想感情。

教学重点

深入理解课文内容,体会作者的思想感情。

教学难点

理解古诗大意,体会作者的思想感情。

课前准备

教师准备:制作多媒体课件。

学生准备:预习生字词,搜集三位诗人的相关资料及写作背景,朗诵诗歌。

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

一、谈话导入

1.每个人都要度过童年,童年那纯真、美好的岁月给人留下难以磨灭的印象。身处童年的我们,身上总会发生这样或那样有趣的故事,这些故事饱含着我们儿时的快乐、梦想和追求。今天,我们要学习的《古诗三首》也真实地再现了古代儿童多彩的童年生活。这节课我们要学习的是《四时田园杂兴(其三十一)》和《稚子弄冰》。通过学习,了解发生在古代儿童身上的趣事。

2.教师板书课题——古诗三首。

二、作者简介

范成大:字致能,号石湖居士,吴郡(苏州市)人。绍兴二十四年(1164)进士。孝宗时出使金国,表现出不畏强暴的凛然气节。官至四川制置使、参知政事。他是南宋著名诗人之一,为“中兴四大家”之一。

他是位爱国诗人,也写过大量的田园诗。其诗语言清新自然,风格温润委婉。与尤袤、陆游和杨万里并称“南宋四大诗人”。他的词,所涉及的生活面不及诗歌广阔;文字精美,音节谐婉,与婉约派一脉相通。著有《石湖居士诗集》、《石湖词》、《吴湖录》等。

三.字词学习

1.字音:

昼(zhòu)夜 耕耘(gēng yún) 幼稚(zhì) 供(gòng)品

2.多音字:

童孙未解供(gòng)耕织。

提供(gōng)。

3.识字方法:

看图识字:桑:桑葚 桑叶

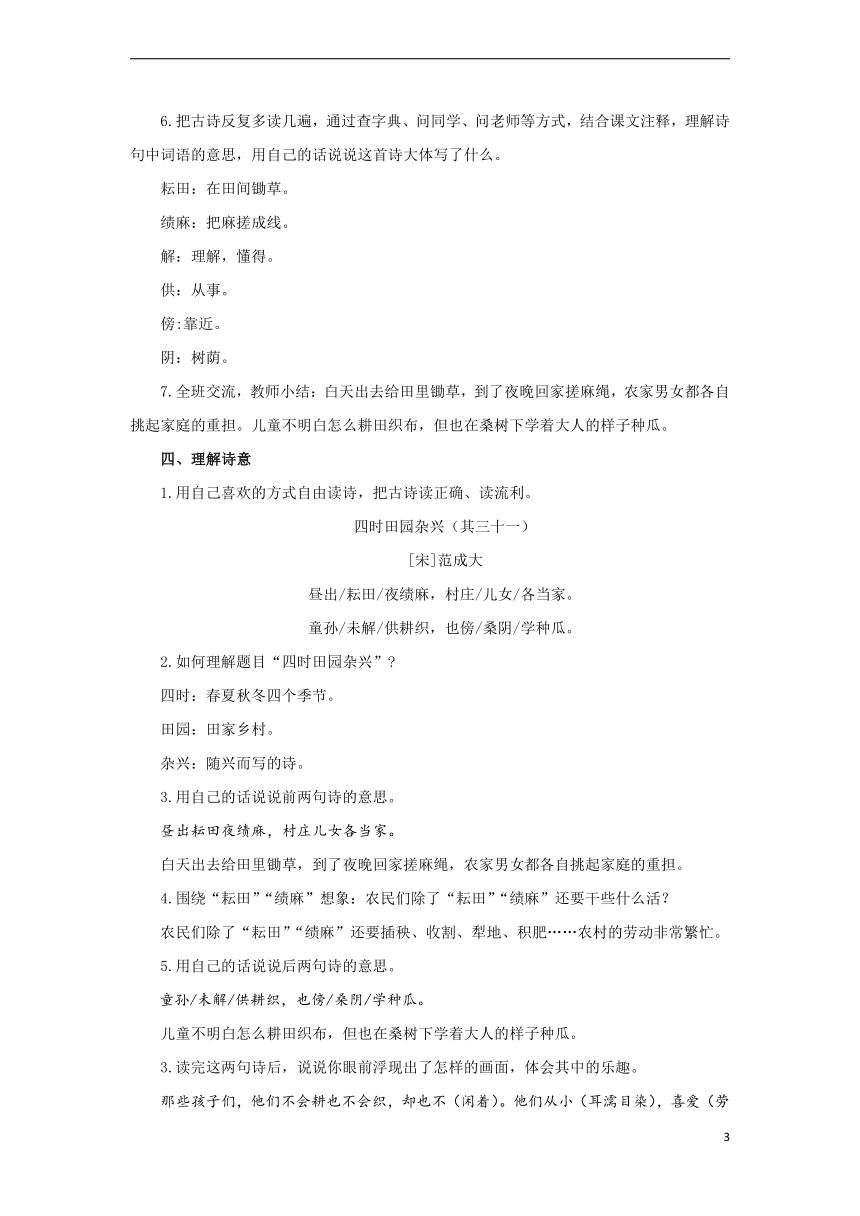

字理识字:昼:

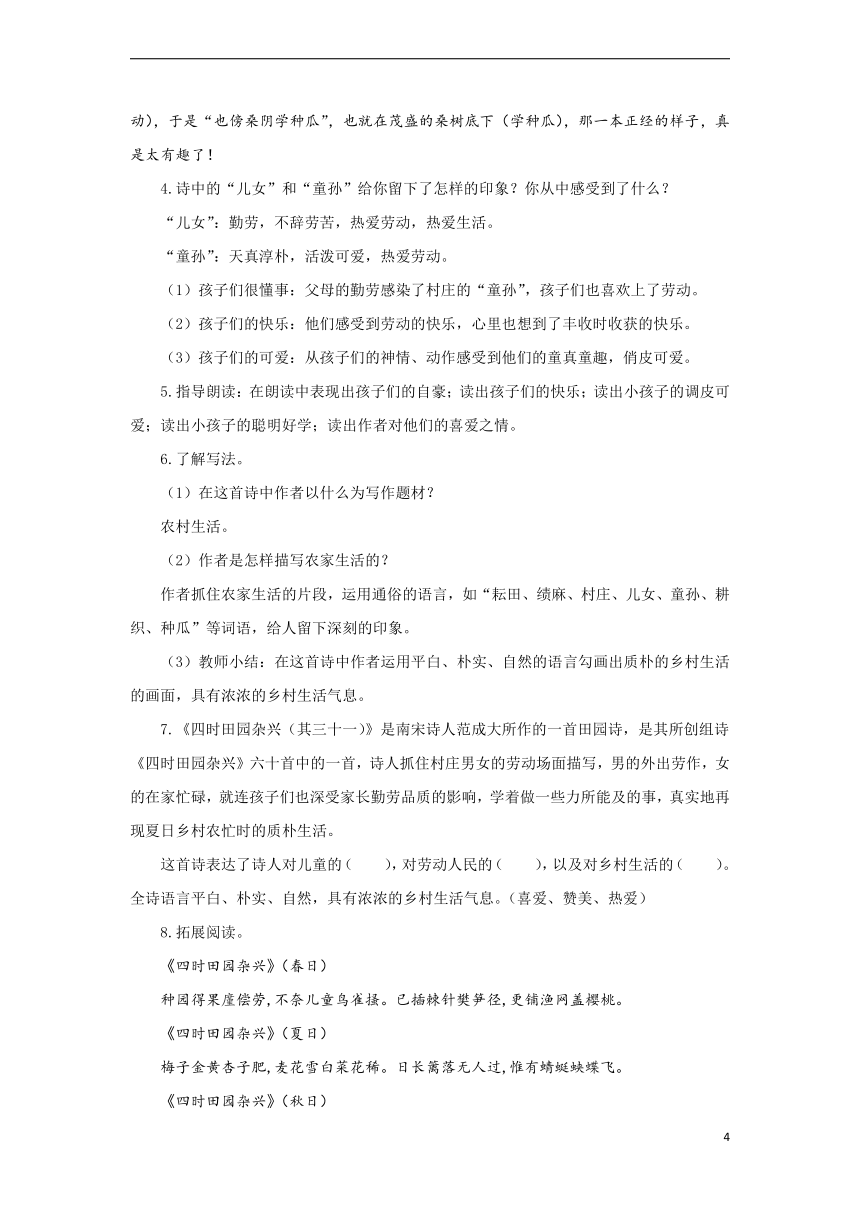

4.书写练习:

5.书写指导:

晓:右上部分注意与“戈”的区分,巧记:用火“烧”,用水“浇”,东方日出是指“晓”。

6.把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

耘田:在田间锄草。

绩麻:把麻搓成线。

解:理解,懂得。

供:从事。

傍:靠近。

阴:树荫。

7.全班交流,教师小结:白天出去给田里锄草,到了夜晚回家搓麻绳,农家男女都各自挑起家庭的重担。儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

四、理解诗意

1.用自己喜欢的方式自由读诗,把古诗读正确、读流利。

四时田园杂兴(其三十一)

[宋]范成大

昼出/耘田/夜绩麻,村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学种瓜。

2.如何理解题目“四时田园杂兴”

四时:春夏秋冬四个季节。

田园:田家乡村。

杂兴:随兴而写的诗。

3.用自己的话说说前两句诗的意思。

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

白天出去给田里锄草,到了夜晚回家搓麻绳,农家男女都各自挑起家庭的重担。

4.围绕“耘田”“绩麻”想象:农民们除了“耘田”“绩麻”还要干些什么活?

农民们除了“耘田”“绩麻”还要插秧、收割、犁地、积肥……农村的劳动非常繁忙。

5.用自己的话说说后两句诗的意思。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学种瓜。

儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

3.读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

那些孩子们,他们不会耕也不会织,却也不(闲着)。他们从小(耳濡目染),喜爱(劳动),于是“也傍桑阴学种瓜”,也就在茂盛的桑树底下(学种瓜),那一本正经的样子,真是太有趣了!

4.诗中的“儿女”和“童孙”给你留下了怎样的印象?你从中感受到了什么?

“儿女”:勤劳,不辞劳苦,热爱劳动,热爱生活。

“童孙”:天真淳朴,活泼可爱,热爱劳动。

(1)孩子们很懂事:父母的勤劳感染了村庄的“童孙”,孩子们也喜欢上了劳动。

(2)孩子们的快乐:他们感受到劳动的快乐,心里也想到了丰收时收获的快乐。

(3)孩子们的可爱:从孩子们的神情、动作感受到他们的童真童趣,俏皮可爱。

5.指导朗读:在朗读中表现出孩子们的自豪;读出孩子们的快乐;读出小孩子的调皮可爱;读出小孩子的聪明好学;读出作者对他们的喜爱之情。

6.了解写法。

(1)在这首诗中作者以什么为写作题材?

农村生活。

(2)作者是怎样描写农家生活的?

作者抓住农家生活的片段,运用通俗的语言,如“耘田、绩麻、村庄、儿女、童孙、耕织、种瓜”等词语,给人留下深刻的印象。

(3)教师小结:在这首诗中作者运用平白、朴实、自然的语言勾画出质朴的乡村生活的画面,具有浓浓的乡村生活气息。

7.《四时田园杂兴(其三十一)》是南宋诗人范成大所作的一首田园诗,是其所创组诗《四时田园杂兴》六十首中的一首,诗人抓住村庄男女的劳动场面描写,男的外出劳作,女的在家忙碌,就连孩子们也深受家长勤劳品质的影响,学着做一些力所能及的事,真实地再现夏日乡村农忙时的质朴生活。

这首诗表达了诗人对儿童的( ),对劳动人民的( ),以及对乡村生活的( )。全诗语言平白、朴实、自然,具有浓浓的乡村生活气息。(喜爱、赞美、热爱)

8.拓展阅读。

《四时田园杂兴》(春日)

种园得果廑偿劳,不奈儿童鸟雀搔。已插棘针樊笋径,更铺渔网盖樱桃。

《四时田园杂兴》(夏日)

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。

《四时田园杂兴》(秋日)

静看檐蛛结网低,无端妨碍小虫飞。蜻蜓倒挂蜂儿窘,催唤山童为解围。。

《四时田园杂兴》(冬日)

村巷冬年见俗情,邻翁讲礼拜柴荆。长衫布缕如霜雪,云是家机自织成。

五、总结学法,自学新诗

1.总结学习方法:初读古诗──了解大意──理解诗意──体会诗境──悟其感情

2.用总结的学习方法尝试学习《稚子弄冰》。

稚子弄冰

[宋] 杨万里

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

3.汇报交流。

(1)了解作者

杨万里:字廷秀,号诚斋。南宋诗人。他的诗歌大多描写自然景物,且以此见长。他也有不少篇章反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。著有《诚斋集》等。他与范成大、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。

(2)初读古诗,读准字音。

稚(zhì)子 银钲(zhēng) 玉磬(qìng)

(3)把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

稚子:幼小的孩子。

金盆:一般指铜盆。

钲:一种金属打击乐器。

磬:一种打击乐器,形状像曲尺。

玻璃:古代常指一种玉石。

(4)有感情地朗读前两句古诗,结合注释,说说这两句诗写了什么。你从中感受到了什么?

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

清晨,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盆中的冰块脱下,用彩丝穿起来,提在手中当钲来敲;弄冰乐趣,体现喜爱。

(5)孩子们被敲打冰块儿发出的美妙的声音陶醉了,边敲边舞,不亦乐乎。忽然,这声音戛然而止,传来了另一种声音,到底发生了什么事呢?齐读古诗后两句,一起来看看吧!

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

他轻轻敲打,冰块发出像玉磬一样穿林而过的响声。当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了如玻璃破碎的声音。

(6)孩子们看到冰块儿破碎了会是什么样子呢?你从中感受到了什么?

不知所措、垂头丧气;失望。

(7)读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

当孩子们正醉心于那(穿林而过)的美妙的声音时,忽然(冰块儿落地),发出了如(玻璃破碎)的声音。唉,太令人(失望)了!

(8)《稚子弄冰》中的稚子给你留下了怎样的印象?

诗中的稚子不惧严寒,清晨脱冰,可见他天真幼稚;他把冰块当做银钲来敲击玩耍,可见他非常的调皮可爱。

(9)总结

《稚子弄冰》一诗生动地描绘了天真稚气的小孩(脱冰作戏)的场景,展现了儿童(自得其乐)的盎然意趣。

(10)拓展阅读

宿新市徐公店

(宋)杨万里

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

舟过安仁

(宋)杨万里

一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

五、布置作业

1.背诵古诗。

2.课外搜集并朗读描写儿童生活的古诗,把自己搜集的古诗分享给同学们。

3.搜集阅读范成大、杨万里的其他诗,背诵积累。

第二课时

一、情景导入

1.课件出示课文插图,学生交流:从图上你看到了什么?

2.我们今天领略的是宋代乡村的一段美丽风光,这段风光是一位诗人带给我们的,他的名字叫——雷震。

3.板书课题:村晚

二、初读古诗

1.了解作者。

雷震:宋代诗人。一种说法认为他是眉州(今四川眉山)人,宋宁宗嘉定年间进士。另一种说法说是南昌(今属江西)人,宋度宗咸淳元年(1265)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

2.初读古诗,读准字音。

村晚

【宋】雷震

草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

牧童/归去/横牛背,短笛/无腔/信口吹。

陂(bēi)池 寒漪(yī) 衔(xián)接

3.把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

陂(bēi):池岸。

衔:口里含着。本文指落日西沉,半挂在山腰,像被山含住了。

浸:淹没。

寒漪(yī):让人感到寒意的水中的波纹。

归去:回去。

横牛背:横坐在牛背上。

腔:曲调。

信口:随口。

4.再读古诗,感知古诗大意。

绿草长满了池塘,池塘里的水,几乎溢出了池岸。远远的青山,衔着通红的落日,一起把影子倒映在水中,闪动着让人感到寒意的粼粼波光。那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

三、理解诗意

1.如何理解题目“村晚”

村晚:乡村傍晚的风景画。

这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

2.有感情地朗读前两句古诗,结合注释,说说这两句诗写了什么。你从中感受到了什么?

草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

绿草长满了池塘,池塘里的水几乎溢出了塘岸。远远的青山,衔着彤红的落日,一起把影子倒映在水中,闪动着粼粼波光;幽静美丽,体现喜爱

3.“山衔落日浸寒漪”中的“衔”与“浸”用得好不好?为什么?

衔:日薄西山、欲落未落。(拟人)表现出诗人对景物的喜爱之情。

浸:青山、落日倒映水中,与涟漪融为一体、摇曳闪烁的美丽景象。

4.长满青草的池塘,快要落山的红日,真是一幅饶有生活情趣的农村晚景图,此时牧童在干什么呢?齐读古诗后两句,一起来看看吧!

牧童/归去/横牛背,短笛/无腔/信口吹。

那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

5.你能想象出牧童吹笛子时的样子吗?你能从牧童身上感受到什么?

悠闲自在、摇头晃脑;儿童的天真无邪。

6.读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

那小牧童(横骑)在牛背上,(慢悠悠地)走着;他的手里还拿着一支短笛,(有模有样)地吹着自己编的(小曲),那头老牛似乎听懂了小主人吹奏的曲子,“哞哞”地叫着。

7.小结。

《村晚》这是一首描写(乡村晚景)的诗,抒发了诗人对(乡村晚景)的(喜爱)和(赞美)之情。

四、总结

这三首诗有什么相同之处和不同之处?

(1)相同之处:

①儿童自在快乐的生活状态;

②天真活泼的儿童形象;

③充满了童真童趣;

(2)不同之处:

①《四时田园杂兴》(其三十一):繁忙的劳动场面引出儿童学种瓜的可爱场景。

②《稚子弄冰》:从稚子的心理出发,重点描写“脱冰作戏”。

③《村晚》:先写乡村晚景,再写牧童,构成了乡村晚景图。

五、课堂总结,拓展延伸

1.同学们,唐诗、宋词、元曲是我国古代的文化瑰宝,而唐诗则是这灿烂文化中一颗闪亮的明珠,一朵艳丽的奇葩,每首唐诗都仿佛是一幅绚丽多彩的画,一曲委婉动听的歌。希望同学们利用课余时间,多读读唐诗,感受我国古代文学的艺术魅力。

2.收集描写农村生活的诗句。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

——[唐]孟浩然《过故人庄》

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

——[清]高鼎《村居》

六、作业布置

1.背诵并默写古诗。

2.根据古诗内容,展开想象,选择其中一首改写成短文。

提示:改写古诗要注意保持古诗的内容基本不变,在原诗的基础上发挥想象,用恰当、通顺的语言描绘出诗的内容。

例文:《四时田园杂兴》(其三十一)

正是初夏时节,水稻田里的秧苗都到了该除草的时候了。白天,村子里的男人们就都到水稻田里去除草。妇女白天忙完了家中别的家务活以后,晚上也不闲着,忙着又是搓麻线,又是织布。全村的年轻人都各忙各的,忙得不亦乐乎。

那些孩子们既不会耕田也不会织布,可也闲不下来。因为他们从小都对家中父母亲忙农活的事情见多不怪了,也都很喜爱劳动。你看,在茂盛成荫的桑树底下,他们都在忙着跟父母学习种瓜的方法呢!

2

教材解析

《四时田园杂兴》是诗人范成大退居家乡后写的一组大型的田家诗,共六十首,本诗是其中的第三十一首。本诗描写农村春、夏、秋、冬四个季节的景色和农民的生活,同时也反映了农民遭受的剥削以及生活的困苦。

《稚子弄冰》这首诗写冬天孩子们的一场嬉戏:一块大冰被穿上彩线,当作钲来敲打,声音倒也清越嘹亮。忽然冰锣敲碎落地,发出水玉破碎的声音。诗写得清新明快,稚子的嬉乐与失望,宛然在目。

《村晚》是一首描写农村晚景的诗。四周长满青草的池塘里,池水灌得满满的,太阳正要落山,红红的火球好像被山吃掉一样(是落山后),倒映在冰凉的池水波纹中。放牛回家的孩子横坐在牛背,他拿着短笛随便地吹奏。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

教学目标

1.自主学习字词,会认“昼、耘、供、稚、漪”5个生字,理解字义,识记字形;正确书写会写字“昼、耘、桑、晓”;正确读写课文中的重点词语。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《四时田园杂兴(其三十一)》。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.体会古诗表达的作者的思想感情。

教学重点

深入理解课文内容,体会作者的思想感情。

教学难点

理解古诗大意,体会作者的思想感情。

课前准备

教师准备:制作多媒体课件。

学生准备:预习生字词,搜集三位诗人的相关资料及写作背景,朗诵诗歌。

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

一、谈话导入

1.每个人都要度过童年,童年那纯真、美好的岁月给人留下难以磨灭的印象。身处童年的我们,身上总会发生这样或那样有趣的故事,这些故事饱含着我们儿时的快乐、梦想和追求。今天,我们要学习的《古诗三首》也真实地再现了古代儿童多彩的童年生活。这节课我们要学习的是《四时田园杂兴(其三十一)》和《稚子弄冰》。通过学习,了解发生在古代儿童身上的趣事。

2.教师板书课题——古诗三首。

二、作者简介

范成大:字致能,号石湖居士,吴郡(苏州市)人。绍兴二十四年(1164)进士。孝宗时出使金国,表现出不畏强暴的凛然气节。官至四川制置使、参知政事。他是南宋著名诗人之一,为“中兴四大家”之一。

他是位爱国诗人,也写过大量的田园诗。其诗语言清新自然,风格温润委婉。与尤袤、陆游和杨万里并称“南宋四大诗人”。他的词,所涉及的生活面不及诗歌广阔;文字精美,音节谐婉,与婉约派一脉相通。著有《石湖居士诗集》、《石湖词》、《吴湖录》等。

三.字词学习

1.字音:

昼(zhòu)夜 耕耘(gēng yún) 幼稚(zhì) 供(gòng)品

2.多音字:

童孙未解供(gòng)耕织。

提供(gōng)。

3.识字方法:

看图识字:桑:桑葚 桑叶

字理识字:昼:

4.书写练习:

5.书写指导:

晓:右上部分注意与“戈”的区分,巧记:用火“烧”,用水“浇”,东方日出是指“晓”。

6.把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

耘田:在田间锄草。

绩麻:把麻搓成线。

解:理解,懂得。

供:从事。

傍:靠近。

阴:树荫。

7.全班交流,教师小结:白天出去给田里锄草,到了夜晚回家搓麻绳,农家男女都各自挑起家庭的重担。儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

四、理解诗意

1.用自己喜欢的方式自由读诗,把古诗读正确、读流利。

四时田园杂兴(其三十一)

[宋]范成大

昼出/耘田/夜绩麻,村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学种瓜。

2.如何理解题目“四时田园杂兴”

四时:春夏秋冬四个季节。

田园:田家乡村。

杂兴:随兴而写的诗。

3.用自己的话说说前两句诗的意思。

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

白天出去给田里锄草,到了夜晚回家搓麻绳,农家男女都各自挑起家庭的重担。

4.围绕“耘田”“绩麻”想象:农民们除了“耘田”“绩麻”还要干些什么活?

农民们除了“耘田”“绩麻”还要插秧、收割、犁地、积肥……农村的劳动非常繁忙。

5.用自己的话说说后两句诗的意思。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学种瓜。

儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

3.读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

那些孩子们,他们不会耕也不会织,却也不(闲着)。他们从小(耳濡目染),喜爱(劳动),于是“也傍桑阴学种瓜”,也就在茂盛的桑树底下(学种瓜),那一本正经的样子,真是太有趣了!

4.诗中的“儿女”和“童孙”给你留下了怎样的印象?你从中感受到了什么?

“儿女”:勤劳,不辞劳苦,热爱劳动,热爱生活。

“童孙”:天真淳朴,活泼可爱,热爱劳动。

(1)孩子们很懂事:父母的勤劳感染了村庄的“童孙”,孩子们也喜欢上了劳动。

(2)孩子们的快乐:他们感受到劳动的快乐,心里也想到了丰收时收获的快乐。

(3)孩子们的可爱:从孩子们的神情、动作感受到他们的童真童趣,俏皮可爱。

5.指导朗读:在朗读中表现出孩子们的自豪;读出孩子们的快乐;读出小孩子的调皮可爱;读出小孩子的聪明好学;读出作者对他们的喜爱之情。

6.了解写法。

(1)在这首诗中作者以什么为写作题材?

农村生活。

(2)作者是怎样描写农家生活的?

作者抓住农家生活的片段,运用通俗的语言,如“耘田、绩麻、村庄、儿女、童孙、耕织、种瓜”等词语,给人留下深刻的印象。

(3)教师小结:在这首诗中作者运用平白、朴实、自然的语言勾画出质朴的乡村生活的画面,具有浓浓的乡村生活气息。

7.《四时田园杂兴(其三十一)》是南宋诗人范成大所作的一首田园诗,是其所创组诗《四时田园杂兴》六十首中的一首,诗人抓住村庄男女的劳动场面描写,男的外出劳作,女的在家忙碌,就连孩子们也深受家长勤劳品质的影响,学着做一些力所能及的事,真实地再现夏日乡村农忙时的质朴生活。

这首诗表达了诗人对儿童的( ),对劳动人民的( ),以及对乡村生活的( )。全诗语言平白、朴实、自然,具有浓浓的乡村生活气息。(喜爱、赞美、热爱)

8.拓展阅读。

《四时田园杂兴》(春日)

种园得果廑偿劳,不奈儿童鸟雀搔。已插棘针樊笋径,更铺渔网盖樱桃。

《四时田园杂兴》(夏日)

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。

《四时田园杂兴》(秋日)

静看檐蛛结网低,无端妨碍小虫飞。蜻蜓倒挂蜂儿窘,催唤山童为解围。。

《四时田园杂兴》(冬日)

村巷冬年见俗情,邻翁讲礼拜柴荆。长衫布缕如霜雪,云是家机自织成。

五、总结学法,自学新诗

1.总结学习方法:初读古诗──了解大意──理解诗意──体会诗境──悟其感情

2.用总结的学习方法尝试学习《稚子弄冰》。

稚子弄冰

[宋] 杨万里

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

3.汇报交流。

(1)了解作者

杨万里:字廷秀,号诚斋。南宋诗人。他的诗歌大多描写自然景物,且以此见长。他也有不少篇章反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。著有《诚斋集》等。他与范成大、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。

(2)初读古诗,读准字音。

稚(zhì)子 银钲(zhēng) 玉磬(qìng)

(3)把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

稚子:幼小的孩子。

金盆:一般指铜盆。

钲:一种金属打击乐器。

磬:一种打击乐器,形状像曲尺。

玻璃:古代常指一种玉石。

(4)有感情地朗读前两句古诗,结合注释,说说这两句诗写了什么。你从中感受到了什么?

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

清晨,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盆中的冰块脱下,用彩丝穿起来,提在手中当钲来敲;弄冰乐趣,体现喜爱。

(5)孩子们被敲打冰块儿发出的美妙的声音陶醉了,边敲边舞,不亦乐乎。忽然,这声音戛然而止,传来了另一种声音,到底发生了什么事呢?齐读古诗后两句,一起来看看吧!

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

他轻轻敲打,冰块发出像玉磬一样穿林而过的响声。当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了如玻璃破碎的声音。

(6)孩子们看到冰块儿破碎了会是什么样子呢?你从中感受到了什么?

不知所措、垂头丧气;失望。

(7)读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

当孩子们正醉心于那(穿林而过)的美妙的声音时,忽然(冰块儿落地),发出了如(玻璃破碎)的声音。唉,太令人(失望)了!

(8)《稚子弄冰》中的稚子给你留下了怎样的印象?

诗中的稚子不惧严寒,清晨脱冰,可见他天真幼稚;他把冰块当做银钲来敲击玩耍,可见他非常的调皮可爱。

(9)总结

《稚子弄冰》一诗生动地描绘了天真稚气的小孩(脱冰作戏)的场景,展现了儿童(自得其乐)的盎然意趣。

(10)拓展阅读

宿新市徐公店

(宋)杨万里

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

舟过安仁

(宋)杨万里

一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

五、布置作业

1.背诵古诗。

2.课外搜集并朗读描写儿童生活的古诗,把自己搜集的古诗分享给同学们。

3.搜集阅读范成大、杨万里的其他诗,背诵积累。

第二课时

一、情景导入

1.课件出示课文插图,学生交流:从图上你看到了什么?

2.我们今天领略的是宋代乡村的一段美丽风光,这段风光是一位诗人带给我们的,他的名字叫——雷震。

3.板书课题:村晚

二、初读古诗

1.了解作者。

雷震:宋代诗人。一种说法认为他是眉州(今四川眉山)人,宋宁宗嘉定年间进士。另一种说法说是南昌(今属江西)人,宋度宗咸淳元年(1265)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

2.初读古诗,读准字音。

村晚

【宋】雷震

草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

牧童/归去/横牛背,短笛/无腔/信口吹。

陂(bēi)池 寒漪(yī) 衔(xián)接

3.把古诗反复多读几遍,通过查字典、问同学、问老师等方式,结合课文注释,理解诗句中词语的意思,用自己的话说说这首诗大体写了什么。

陂(bēi):池岸。

衔:口里含着。本文指落日西沉,半挂在山腰,像被山含住了。

浸:淹没。

寒漪(yī):让人感到寒意的水中的波纹。

归去:回去。

横牛背:横坐在牛背上。

腔:曲调。

信口:随口。

4.再读古诗,感知古诗大意。

绿草长满了池塘,池塘里的水,几乎溢出了池岸。远远的青山,衔着通红的落日,一起把影子倒映在水中,闪动着让人感到寒意的粼粼波光。那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

三、理解诗意

1.如何理解题目“村晚”

村晚:乡村傍晚的风景画。

这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

2.有感情地朗读前两句古诗,结合注释,说说这两句诗写了什么。你从中感受到了什么?

草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

绿草长满了池塘,池塘里的水几乎溢出了塘岸。远远的青山,衔着彤红的落日,一起把影子倒映在水中,闪动着粼粼波光;幽静美丽,体现喜爱

3.“山衔落日浸寒漪”中的“衔”与“浸”用得好不好?为什么?

衔:日薄西山、欲落未落。(拟人)表现出诗人对景物的喜爱之情。

浸:青山、落日倒映水中,与涟漪融为一体、摇曳闪烁的美丽景象。

4.长满青草的池塘,快要落山的红日,真是一幅饶有生活情趣的农村晚景图,此时牧童在干什么呢?齐读古诗后两句,一起来看看吧!

牧童/归去/横牛背,短笛/无腔/信口吹。

那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

5.你能想象出牧童吹笛子时的样子吗?你能从牧童身上感受到什么?

悠闲自在、摇头晃脑;儿童的天真无邪。

6.读完这两句诗后,说说你眼前浮现出了怎样的画面,体会其中的乐趣。

那小牧童(横骑)在牛背上,(慢悠悠地)走着;他的手里还拿着一支短笛,(有模有样)地吹着自己编的(小曲),那头老牛似乎听懂了小主人吹奏的曲子,“哞哞”地叫着。

7.小结。

《村晚》这是一首描写(乡村晚景)的诗,抒发了诗人对(乡村晚景)的(喜爱)和(赞美)之情。

四、总结

这三首诗有什么相同之处和不同之处?

(1)相同之处:

①儿童自在快乐的生活状态;

②天真活泼的儿童形象;

③充满了童真童趣;

(2)不同之处:

①《四时田园杂兴》(其三十一):繁忙的劳动场面引出儿童学种瓜的可爱场景。

②《稚子弄冰》:从稚子的心理出发,重点描写“脱冰作戏”。

③《村晚》:先写乡村晚景,再写牧童,构成了乡村晚景图。

五、课堂总结,拓展延伸

1.同学们,唐诗、宋词、元曲是我国古代的文化瑰宝,而唐诗则是这灿烂文化中一颗闪亮的明珠,一朵艳丽的奇葩,每首唐诗都仿佛是一幅绚丽多彩的画,一曲委婉动听的歌。希望同学们利用课余时间,多读读唐诗,感受我国古代文学的艺术魅力。

2.收集描写农村生活的诗句。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

——[唐]孟浩然《过故人庄》

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

——[清]高鼎《村居》

六、作业布置

1.背诵并默写古诗。

2.根据古诗内容,展开想象,选择其中一首改写成短文。

提示:改写古诗要注意保持古诗的内容基本不变,在原诗的基础上发挥想象,用恰当、通顺的语言描绘出诗的内容。

例文:《四时田园杂兴》(其三十一)

正是初夏时节,水稻田里的秧苗都到了该除草的时候了。白天,村子里的男人们就都到水稻田里去除草。妇女白天忙完了家中别的家务活以后,晚上也不闲着,忙着又是搓麻线,又是织布。全村的年轻人都各忙各的,忙得不亦乐乎。

那些孩子们既不会耕田也不会织布,可也闲不下来。因为他们从小都对家中父母亲忙农活的事情见多不怪了,也都很喜爱劳动。你看,在茂盛成荫的桑树底下,他们都在忙着跟父母学习种瓜的方法呢!

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地