江西省吉安市新干县中2022-2023学年高二上学期期末考试语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省吉安市新干县中2022-2023学年高二上学期期末考试语文试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新干县中2022—2023学年度上学期期末考试

高二语文试卷

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

第二种:马克思列宁主义的态度。

在这种态度下,就是应用马克思列宁主义的理论和方法,对周围环境作系统的周密的调查和研究。不是单凭热情去工作,而是如同斯大林所说的那样:把革命气概和实际精神结合起来。在这种态度下,就是不要割断历史。不单是懂得希腊就行了,还要懂得中国;不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史;不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的昨天和前天。在这种态度下,就是要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,要使马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合起来,是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立场,找观点,找方法的。这种态度,就是有的放矢的态度。“的”就是中国革命,“矢”就是马克思列宁主义。我们中国共产党人所以要找这根“矢”,就是为了要射中国革命和东方革命这个“的”的。这种态度,就是实事求是的态度。“实事”就是客观存在着的一切事物,“是”就是客观事物的内部联系,即规律性,“求”就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论。这种态度,有实事求是之意,无哗众取宠之心。这种态度,就是党性的表现,就是理论和实际统一的马克思列宁主义的作风。这是一个共产党员起码应该具备的态度。如果有了这种态度,那就既不是“头重脚轻根底浅”,也不是“嘴尖皮厚腹中空”了。

(摘自毛泽东《改造我们的学习》)

材料二:

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人类对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论、政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。一个正确的认识,往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复,才能够完成。这就是马克思主义的认识论,就是辩证唯物论的认识论。现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理。问他的思想、意见、政策、方法、计划、结论、滔滔不绝的演说、大块的文章,是从哪里得来的,他觉得是个怪问题,回答不出来。对于物质可以变成精神,精神可以变成物质这样日常生活中常见的飞跃现象,也觉得不可理解。因此,对我们的同志,应当进行辩证唯物论的认识论的教育,以便端正思想,善于调查研究,总结经验,克服困难,少犯错误,做好工作,努力奋斗,建设一个社会主义的伟大强国,并且帮助世界被压迫被剥削的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大义务。

(摘自毛泽东《人的正确思想是从哪里来的?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.对历史,不单是懂得希腊就行了,还要懂得中国;不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史。

B.把马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合,才能解决中国革命的理论问题和策略问题。

C.社会存在决定思想。代表先进阶级的思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会和世界的物质力量。

D.一个正确的认识,往往需要由实践——认识——再实践——再认识,如此循环往复多次才能完成。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.中国共产党找到马克思列宁主义这根“矢”,来射中国革命和东方革命这个“的”,这就是实事求是的态度,这就是有的放矢。

B.只要我们从实际情况出发,从中引出其固有的而不是臆造的规律性,就能根据占有的材料得出正确的结论,甚至是科学的结论。

C.通过人的眼、耳、鼻、舌、身反映到头脑中的客观外界现象是感性认识,这种感性认识的材料积累多了,就一定能变成理性认识。

D.进行辩证唯物论的认识论教育,是因为我们的同志不懂得认识论的道理,不理解物质可以变成精神,精神可以变成物质的飞跃现象。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持材料观点的一项是( )

A.眼观耳闻即可,不必心到手到。

B.无实事求是之意,有哗众取宠之心。

C.博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

D.华而不实,脆而不坚;自以为是,老子天下第一。

4.阅读材料二,梳理文章的行文脉络。

5.两则材料都有关于“学风”的阐述,对当今时代我们的学习有何启发?请结合材料简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

一个人的名字

刘亮程

人的名字是一块生铁,别人叫一声,就会擦亮一次。一个名字若两三天没人叫,名字上会落一层土。若两三年没人叫,这个名字就算被埋掉了,上面的土有一铁锨厚。这样的名字已经很难被叫出来,名字和属于他的人有了距离。名字早寂寞地睡着了,或朽掉了。名字下的人还在瞎忙碌,早出晚归,做着莫名的事。

冯三的名字被人忘记五十年了。人们扔下他的真名不叫,都叫他冯三。

冯三一出世,父亲冯七就给他起了大名:冯得财。等冯三长到十五岁,父亲冯七把村里的亲朋好友召集来,摆了两桌酒席。

冯七说,我的儿子已经长成大人,我给起了大名,求你们别再叫他的小名了。我知道我起多大的名字也没用,只要你们不叫,他就永远没有大名。当初我父亲冯五给我起的名字多好:冯富贵。可是,你们硬是一声不叫。我现在都六十岁了,还被你们叫小名。我这辈子就不指望听到别人叫一声我的大名了。我的两个大儿子,你们叫他们冯大、冯二,叫就叫去吧,我知道你们改不了口了。可是我的三儿子,就求你们饶了他吧。你们这些当爷爷奶奶、叔叔大妈、哥哥姐姐的,只要稍稍改个口,我的三儿子就能大大方方做人了。

可是,没有一个人改口,都说叫习惯了,改不了了。或者当着冯七的面满口答应,背后还是冯三冯三的叫个不停。

冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字。

自从父亲冯七摆了酒席后,冯三坚决再不认这个小名,别人叫冯三他硬不答应。冯三两个字飘进耳朵时,他的大名会一蹦子跳起来,把它打出去。后来冯三接连不断地灌进耳朵,他从村子一头走到另一头,见了人就张着嘴笑,希望能听见一个人叫他冯得财。

可是,没有一个人叫他冯得财。

冯三就这样蛮横地踩在他的大名上面,堂而皇之地成了他的名字。夜深人静时,冯三会悄悄地望一眼像几根枯柴一样朽掉的那三个字。有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名。很久,没有人答应。冯得财就像早已陌生的一个人,五十年前就已离开村子,越走越远,跟他,跟这个村庄,都彻底地没关系了。

为啥村里人都不叫你的大名冯得财,一句都不叫。王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了。当年你爷爷给你父亲起名冯富贵时,我们就知道,你们冯家太想出人头地了。谁不想富贵呀。可是村子就这么大,财富就这么多,你们家富贵了别人家就得贫穷。所以我们谁也不叫他的大名,一口冯七把他叫到老。你想想,我们能叫你得财吗。你看刘榆木,谁叫过他的小名。他的名字不惹人。一个榆木疙瘩,谁都不眼馋。还有王木叉,为啥人家不叫王铁叉,木叉柔和,不伤人。

虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子。他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上。

你若按着户口簿点名,念完了也没有一个人答应,好像名字下的人全死了。你若到村边的墓地走一圈,墓碑上的名字你也不认识一个。似乎死亡是别人的,跟这个村庄没一点关系。其实呢,你的名字已经包含了生和死。你一出生,父母请先生给你起名,先生大都上了年纪,有时是王五、刘二,也可能是路过村子的一个外人。他看了你的生辰八字,捻须沉思一阵,在纸上写下两个或三个字,说,记住,这是你的名字,别人喊这个名字你就答应。

可是没人喊这个名字,你等了十年、五十年。你答应了另外一个名字。

起名字的人还说,如果你忘了自己的名字,一直往前走,路尽头一堵墙上,写着你的名字。

不过,走到那里已到了另外一个村子。被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮。而活在村里的人互叫着小名,莫名其妙地为一个小名活着一辈子。

(节选自《虚土》有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.虚土庄的人们相互之间都只叫对方姓氏加上兄弟排行数而成的小名,他们的大名多数都是“榆木”“木叉”等不正经的名字。

B.冯三父子取名为“富贵”“得财”,却不被村民认可,是因为村民喊“富贵”“得财”,冯家就会遂愿,而村民不愿冯家独得富贵。

C.虚土庄人们的名字只记在户口簿和墓碑上,说明虚土庄的人们虽平时对名字不上心,但还是非常看重生与死这样的大事的。

D.“走到那里已到了另外一个村子”,“另外一个村子”指的是另一个世界——死亡之后,这反衬出现实世界的无奈。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说语言朴实无华,生活气息浓厚,如“上面的土有一铁锨厚”,运用人们的日常语言,形象地表现了名字弃之不用的情形。

B.作者在文中有不少议论,形象而生动,如以“生铁”被“擦亮”设喻,既新奇又契合村民生活的特征,令人印象深刻。

C.“虚土”,具有很强的象征意味,让人联想到“虚空”“虚幻”等词语,表明故事是作者虚构的,但也削弱了小说的现实意义。

D.小说中写夜深人静时,冯三突然张口叫自己的大名但没有人答应的细节,表现了他对听到人们叫他大名的渴望。

8.村里没有一个人叫冯三的大名,这折射出村民怎样的心理?请根据小说内容简要分析。

9.有人称这部作品为“散文化小说”,请分析其“散文化小说”的特点。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

初,徐达之围姑苏也,太祖不欲烦兵,但困服之耳。至是久不下,乃以书遗士诚,许以窦融、钱俶故事。士诚不报。士诚被围既久欲突围出觇域左方见阵严整不敢犯转至盘门将奔常遇春营遇春觉其至严阵待之分兵北濠截其后战良久,未决,士诚遣兵千余助之,又自出兵山塘为援。山塘路狭,塞不可进,麾令稍却。遇春抚王弼背曰:“军中皆称尔为猛将,能为我取此乎?”弼应声驰铁骑,挥双刀往击之。敌小却,遇春率众乘之,遂大败其军,溺于沙盆之潭可量也。士诚故有勇胜军号“十条龙”,常银铠锦衣,出入阵中,是日皆溺死。士诚马惊堕水,几不救,肩舆入城,计忽忽无所出。时降将李伯升知士诚势迫,欲说令归命,乃遣客诣士诚门告急。士诚召之入,然卒狐疑,莫能决也。壬子,复率兵突出胥门,锋甚锐,遇春御之,兵稍却。士信方在城楼上督战,忽大呼曰:“军士疲矣,且止。”遂鸣钲收军。遇春乘之,复大败。自是士诚不敢复出。九月辛巳,达督将士破葑门,常遇春亦破阊门新寨,遂率众渡桥,进薄城下。申时,士诚军大溃,诸将蚁附登城,城破。士诚收余兵二三万,亲率之,战于万寿寺东街,复败。士诚仓皇归,从者仅数骑。士诚竟自缢死,赐棺葬之。

乃论者以士诚之失,在深居高拱,上下相蒙,骄将李伯升、吕珍之徒皆龌龊不足数,黄、蔡三参军辈又迁阔昧大计,以故谋主被谗,爪牙受缚。士诚乃内怀选懦,坐失事机,此其所以亡也。卒之桑榆不收,噬脐无及,齐云一炬,阖室自焚。岂太祖灭士诚哉,盖士诚自灭之也!

(选自《明史纪事本末·太祖平吴》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.士诚被围既久/欲突围出/觇城左方/见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之分兵/北濠截其后/

B.士诚被围既久/欲突围出/觇城左方/见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之/分兵北濠/截其后/

C.士诚被围既久/欲突围出/觇城左/方见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之/分兵北濠/截其后/

D.士诚被围既久/欲突围出/觇城左/方见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之分兵/北濠截其后/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.姑苏,是苏州的别称,位于长江以南,历史悠久,是吴文化的发祥地。

B.太祖,作为庙号使用。一般对国家有大功的先王才会拥有庙号,如唐太宗、康熙等。

C.鸣钲,指敲击钲、铙或锣。古代常用作起程的信号。文中是指撤退的信号。

D.桑榆,指桑树和榆树,因日落时分光照树梢,所以代指日暮,文中指事情的最后阶段。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.徐达想要围困张士诚,让他不战而降,就写信给张士诚,用窦融、钱俶归降免罪的事例诱导他,但张士诚没有回信。

B.在山塘之战中,常遇春用人得当,王弼勇猛果敢,身先士卒,使敌军退却,常遇春趁机出击,大败张士诚的军队。

C.李伯升听说张士诚被常遇春的军队包围,情势窘迫,趁机派遣门客前去劝说张士诚投降,但张士诚犹豫不决,后来还是没有听从。

D.张士诚在与常遇春交锋中接连失利,苏州城被攻破之后,他又收拢军队,再次与常遇春军队决战,依然不敌,最终自缢而死。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)士诚马惊堕水,几不救,肩舆入城,计忽忽无所出。

(2)申时,士诚军大溃,诸将蚁附登城,城破。

14.文末论者评论说“岂太祖灭士诚哉,盖土诚自灭之也”,请简析这样评论的原因。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

丙午十月十三夜梦过一大冢傍人为余言此荆轲(节选)

宋·陆游

坡陀荆棘冢,狐兔伏蓁莽。悲歌易水寒,千古见精爽。

国仇久不复,惊觉泚吾颡。何时真过兹,薄酹神所飨。

(选自《剑南诗稿校注·卷十八》)

【注】仇,仇也。泚吾颡:形容汗出额上的样子。

15.下列对原诗的理解和分析,不正确的一项是

A.开篇写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,意在说明荆轲距离当下已经很遥远。

B.“悲歌易水寒”中的“悲歌”,是指“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”两句。

C.诗的第三联转到现实,“国仇久不复”指北方的大好江山被金国霸占已久,尚未恢复。

D.“惊觉泚吾颡”“何时真过兹”中的“觉”“真”二字与题目“梦过一大冢”照应。

16.本诗抒发了作者怎样的感情?请结合具体诗句简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈《师说》中,“_______________,_______________”两句对老师的职责进行了解读,进而指出人要从师的原因。

(2)李白《行路难(其一)》中,在经过一番迷茫、徘徊、追问后,“_______________,_______________”两句表达了对远大的理想与抱负终会实现的期待。

(3)鸿雁是一种候鸟,古人常因鸿雁南飞而心生思乡之情与羁旅之愁,如“_______________,_______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

是选择奔赴人生的理想,还是选择优厚的待遇 不同的人会有不同的看法,这是一个 ① 的问题。陈冬读高中时就已做了选择,那就是奔赴“我要成为飞行员,飞上祖国的蓝天”的理想。1997 年8月,陈冬如愿成为一名飞行学员,为了实现飞天梦想,陈冬在远离繁华的航天城里全身心地投入训练。整整6年,几乎 ② ,直到执行神舟十一号任务时,才被媒体公布于大众视野。加入航天员队伍后,迎接陈冬的是更加严酷的训练,尤其是离心机训练,像一只巨大的铁钳的离心机在圆形的超重实验室里紧紧夹住旋转舱飞速旋转。超重值逐渐加大到自身重量的 5倍,6倍,直至 8.5 倍,在这泰山压顶一般的“人造重力”压迫下一般人会感觉眼前发灰、发黑,意识逐渐丧失,甚至危及生命。“战胜不了自己,怎能征服太空 ”抱定这个信念,陈冬毅然闯过重重难关。经过一场场 ③ 的考验,陈冬终于登上天梯,拿到前往“天宫”的入场券。2022 年6月4日,神舟十四号飞行组名单公布,作为指令长的陈冬,更是其中最年轻的一位,他终于实现了自己邀游苍穹的理想。

任何一种崇高的人生选择,都是以牺牲某些方面的个人利益为代价的。在面临入生选择的时候,陈冬选择了什么 他选择了奔赴太空,选择了远离亲人,选择了风险和奉献,远择了随时都要听从党和国家的召唤。陈冬爱家人,但是更懂得从事的事业对国家的意义。关键时刻,他选择抛下家庭,勇往直前。我国航天事业飞速发展,领先世界,正是因为有这样一些舍小家、为大家的奉献者的鼎力支撑!

18.请在文中三道横线处分别填入恰当的成语。

19.请将文中画波浪线部分改成几个短句。可以改变语序,增删少量词语,但不得改变原意。

20.文中画横线的句子使用了设问和排比修辞手法,请结合材料简要分析其构成和表达效果。

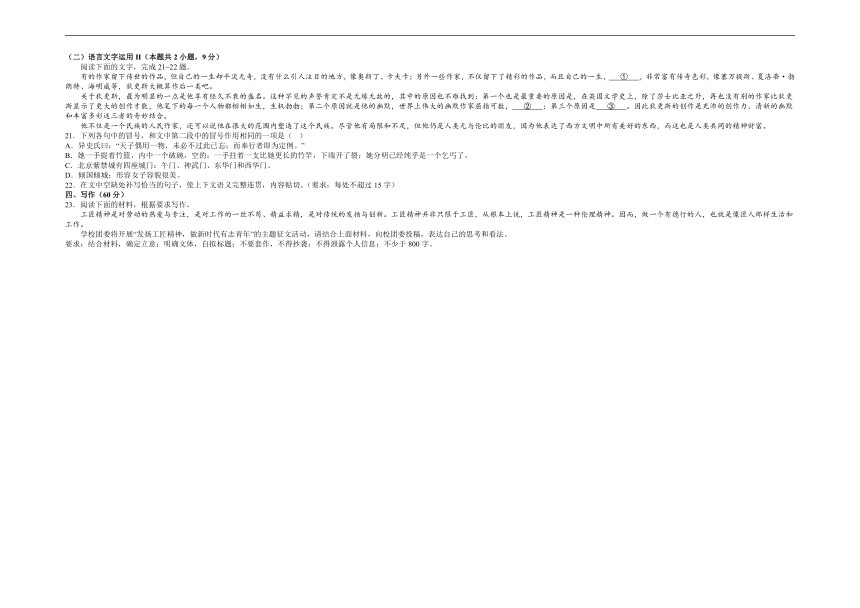

(二)语言文字运用II(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

有的作家留下传世的作品,但自己的一生却平淡无奇,没有什么引人注目的地方,像奥斯丁、卡夫卡;另外一些作家,不仅留下了精彩的作品,而且自己的一生, ① ,非常富有传奇色彩,像塞万提斯、夏洛蒂·勃朗特、海明威等,狄更斯大概算作后一类吧。

关于狄更斯,最为明显的一点是他享有经久不衰的盛名。这种罕见的声誉肯定不是无缘无故的,其中的原因也不难找到:第一个也是最重要的原因是,在英国文学史上,除了莎士比亚之外,再也没有别的作家比狄更斯显示了更大的创作才能,他笔下的每一个人物都栩栩如生,生机勃勃;第二个原因就是他的幽默,世界上伟大的幽默作家屈指可数, ② ;第三个原因是 ③ 。因此狄更斯的创作是充沛的创作力、清新的幽默和丰富多彩这三者的奇妙结合。

他不仅是一个民族的人民作家,还可以说他在很大的范围内塑造了这个民族。尽管他有局限和不足,但他仍是人类无与伦比的朋友,因为他表达了西方文明中所有美好的东西,而这也是人类共同的精神财富。

21.下列各句中的冒号,和文中第二段中的冒号作用相同的一项是( )

A.异史氏曰:“天子偶用一物,未必不过此已忘;而奉行者即为定例。”

B.她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

C.北京紫禁城有四座城门:午门、神武门、东华门和西华门。

D.倾国倾城:形容女子容貌很美。

22.在文中空缺处补写恰当的句子,使上下文语义完整连贯,内容贴切。(要求:每处不超过15字)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

工匠精神是对劳动的热爱与专注,是对工作的一丝不苟、精益求精,是对传统的发扬与创新。工匠精神并非只限于工匠,从根本上说,工匠精神是一种伦理精神。因而,做一个有德行的人,也就是像匠人那样生活和工作。

学校团委将开展“发扬工匠精神,做新时代有志青年”的主题征文活动,请结合上面材料,向校团委投稿,表达自己的思考和看法。

要求:结合材料,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.A 3.C 4.开头提出“人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来”的中心论点。接着讲认识的两个飞跃,对中心论点进行具体阐释。最后联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。 5.①有的放矢,学习目标要明确。材料一指出要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,理论联系实际,要为解决中国革命的实际问题而去从它找立场、观点和方法。我们学习也是如此,要联系自身实际情况确定学习目标,为了实现目标付出行动。

②实事求是,学习要脚踏实地。“不凭一时热情,不凭死的书本,不夸夸其谈,不哗众取宠”,脚踏实地,认真学习。“内化于心、外化于行”。

③反复实践,学习要学以致用。“人的正确思想,只能从社会实践中来”。积极自主学习,把学到的东西应用于实践,通过实践来检验学习效果。在不断的学习与检验中,完善自我,走向成功。“活到老,学到老”。

④端正思想,实现学习的价值。材料二号召我们“努力奋斗,建设社会主义的伟大强国,帮助世界被压迫的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大任务”,我们要为实现自身价值,为强大祖国,为造福人类而学习。

【解析】1.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

C.“代表先进阶级的思想”错,根据原文“而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量”可知应是“而代表先进阶级的正确思想”。

故选C。

2.本题考查学生对多个信息进行比较、辨析的能力。

B.“只要……就……”错。根据材料一原文“我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性……而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论”,可见不存在“只要……就”这样的充分条件关系。

C.“这种感性认识的材料积累多了,就一定能变成理性认识”错,根据原文“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想”,原文是“就会”,选项变成“就一定能”,太绝对化。

D.“我们的同志”范围与原文不符,原文是“这就是马克思主义的认识论,就是辩证唯物论的认识论。现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”,可见应是我们的同志中的部分人不懂得这个道理,选项扩大范围。

故选A。

3.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

材料观点:材料一强调要实事求是,材料二强调人的正确思想从社会实践中来。

A.“不必心到手到”,不符合材料二“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想”的观点;

B.“无实事求是之意”不符合材料一观点;

C.“笃行之”强调实践的重要性,符合材料二观点;

D.狂妄自大,不懂得实事求是,不符合材料一观点。

故选C。

4.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

材料开头先通过设问提出问题,“人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是”,然后明确提出“人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来”的中心论点。

接着讲认识的两个飞跃,“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段”“然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功”“人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大”,对中心论点进行具体阐释。

最后联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义,“对我们的同志,应当进行辩证唯物论的认识论的教育,以便端正思想,善于调查研究,总结经验,克服困难,少犯错误,做好工作,努力奋斗,建设一个社会主义的伟大强国,并且帮助世界被压迫被剥削的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大义务”。

5.本题考查学生评价文本产生的社会价值和影响的能力。

①有的放矢,学习目标要明确。材料一“在这种态度下,就是要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,要使马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合起来,是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立场,找观点,找方法的。这种态度,就是有的放矢的态度”,指出要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,理论联系实际,要为解决中国革命的实际问题而去从它找立场、观点和方法。我们学习也是如此,要有一个切合自身实际的学习目标,并在这个目标指导下去寻找学习方法,制定学习计划,为了实现目标付出行动。

②实事求是,学习要脚踏实地。材料一“而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论”“这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论。这种态度,有实事求是之意,无哗众取宠之心”,指出不凭一时热情,不凭死的书本,不夸夸其谈,不哗众取宠。我们的学习也是一样,要有持之以恒的学习热情,要脚踏实地,认真学习,不要搞形式,要“内化于心、外化于行”。

③反复实践,学习要学以致用。材料二“人的正确思想,只能从社会实践中来”“这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功”,要通过学习这一实践活动总结学习经验和方法,然后把得到的“理论”再运用到学习实践中去检验,通过实践来检验学习效果。在不断的学习与检验中,完善自我,走向成功,“活到老,学到老”。

④端正思想,实现学习的价值。材料二号召我们“努力奋斗,建设社会主义的伟大强国,帮助世界被压迫的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大任务”,我们要端正学习态度,有正确的思想,明确学习的价值和意义,那就是为实现自身价值,为强大祖国,为造福人类而学习。

6.D 7.C 8.①从俗/从众的心理。村里人都习惯叫别人小名,不叫别人户口簿上的正式名字,这是一种惯性,体现了村民从俗/从众的心理。②狭隘自私的心理。冯三的大名叫冯得财,村民害怕村里的财富都被冯家得去而自己受穷,提防、戒备不叫冯三的大名,这是一种狭隘自私的心理。③封闭的心理。村里的人互叫着小名,在村子里生活一辈子,计较着村里的财富被别人得去,从没有想过走出去创造财富或者把村外的财富引进来。④冷漠的心理。冯三渴望名字被“擦亮”,自己可以“大大方方”做人,村里人根本不理睬,不会彼此呼唤,互相擦亮,这是一种冷漠的心理。 9.①淡化情节。小说只有冯七大摆酒席、冯三自叫大名、王五爷细说原因等生活片段的叙写,没有引人入胜的故事,甚至没有完整的情节链。②虚化人物。小说的主要人物是冯三,但缺少个性化的特征,除了大名叫冯得财外,与村中其他人并没有什么不同。③营造意境。摆脱对人物生活现实的叙写,着力于对风土习俗的描绘以及人物精神世界的刻画,营造出一种迷蒙的氛围。④抒情味浓。小说语言叙事性弱化,多人物心理描写和作家直接的议论,具有很强的抒情性。

【分析】6.本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。

A.“他们的大名多数都是‘榆木’‘木叉’等不正经的名字”错误。原文“虚土庄没有几个人有正经名字”是说没有几个人会被别人叫他们的大名,并非“榆木”“木叉”等名字不正经。

B.“村民喊‘富贵’‘得财’,冯家就会遂愿”错误,说法绝对。文中只是表达村民不愿冯家独得富贵之意。

C.“非常看重生与死这样的大事”错误。文中只是体现村民平时对名字不上心。

故选D。

7.本题考查学生对小说艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“削弱了小说的现实意义”错。文中“虚土”,增强了故事的虚构性,具有很强的象征意味,但并未削弱了小说的现实意义。

故选C。

8.本题考查学生对人物心理分析的能力。

文中“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子”等内容说明村里人都习惯叫别人小名,体现了村民从俗/从众的心理。

结合“可是村子就这么大,财富就这么多,你们家富贵了别人家就得贫穷。所以我们谁也不叫他的大名,一口冯七把他叫到老”“王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了”分析,村民们没有大的心胸和格局,折射村民狭隘自私心理。

结合“可是,没有一个人改口,都说叫习惯了,改不了了”分析,折射俗从众心理。结合“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子”分析,说明村民们没有广博的见识,折射出人们的封闭的心理。

结合“他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上”“被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮。而活在村里的人互叫着小名,莫名其妙的为一个小名活着一辈子”“或者当着冯七的面满口答应,背后还是冯三冯三的叫个不停”“冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字”等分析,村民一直处于默然的状态,折射出人们冷漠的心理。

9.本题考查学生赏析作品的体裁特征的能力。

解答此类试题,既涉及到文章的内容,又要拓展。探究本文的语言特色,结合文本内容分析。赏析语言特色可分三步走:概括内容、分析语言形式、用形容词表达。“散文化小说”主要指抒情小说变古典小说重叙事的传统而以抒情为主导。这类小说以广义的散文体式和非韵体语言抒情,在抒情的主导下兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,韵味浓郁,形式自由,灵活多变的新风格。

文中“等冯三长到十五岁,父亲冯七把村里的亲朋好友召集来,摆了两桌酒席”“有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名”“王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了……一口冯七把他叫到老”等语句可以看出,该小说在情节的设置上,进行了淡化。

由文中“冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字”“冯三坚决再不认这个小名,别人叫冯三他硬不答应”“夜深人静时,冯三会悄悄地望一眼像几根枯柴一样朽掉的那三个字。有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名”等语句可以看出,在人物设置上,该小说虚化了人物。

结合“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子。他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上”“他看了你的生辰八字,捻须沉思一阵,在纸上写下两个或三个字,说,记住,这是你的名字,别人喊这个名字你就答应”“起名字的人还说,如果你忘了自己的名字,一直往前走,路尽头一堵墙上,写着你的名字”等分析,营造出一种迷蒙的氛围。

“人的名字是一块生铁,别人叫一声,就会擦亮一次……”“不过,走到那里已到了另外一个村子。被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮……”等语句,突出了文章语言的抒情性,十分感人,耐人寻味。

10.B 11.B 12.A 13.(1)张士诚的马受惊掉落水中,几乎不能获救,乘着轿子进入城中,倏忽之间想不出计策。

(2)申时,张士诚的军队大溃败,各将领像蚂蚁一样趋集缘附登上城墙,城被攻破。 14.(1)张士诚不理政事,致使上下相互蒙骗。

(2)奸人庸士当道,谋士受谗,武士被囚禁。

(3)张士诚懦弱,不会把握机会。

【解析】10.本题考查学生文言文断句的能力。

此句大意:张士诚冒险突围,望见城左方,看到队阵严整,心虚不敢犯,便转至盘门,向常遇春营垒杀来,常遇春觉察他其到了,做好充分战斗准备,等待着他的到来。常遇春分散兵力到北边护城河城,拦截了他的路。

从句法结构和断句标志看,“左方”是一个词,不能断开,且主语“士诚”后三句都为四字句,句式严整,“觇城左方”不宜断开,故排除CD两项。

“之”为“待”的宾语,至此整个句意结束,其后应断开。“分兵北濠”是“分兵于北濠”之省略,不能断开,排除D项。

故选B。

11.本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

B.“如……康熙等”理解错误,“康熙”不是“庙号”,是年号。

故选B。

12.本题考查学生理解文章内容的能力。

A.“徐达想要围困张士诚,让他不战而降,就写信给张士诚”理解有误,依据原文“太祖不欲烦兵,但困服之耳。至是久不下,乃以书遗士诚”分析可知,想让他不战而降,写信给张士诚的人是“太祖”,不是“徐达”。故此种说法张冠李戴了。

故选A。

13.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)得分点:“堕”,掉落;“肩舆”,名词作动词,乘着轿子;“忽”,倏忽之间。

(2)得分点:“申时”,十二时辰之一,下午三点到五点,可不翻译;“蚁附”,像蚂蚁一样趋集缘附,“蚁”为名词作状语;“城破”,被动句。

14.本题考查学生对人物进行评价探究的能力。

由原文最后一段,“以士诚之失,在深居高拱,上下相蒙”可以概括为:张士诚不理政事,致使上下相互蒙骗。

“骄将李伯升、吕珍之徒皆龌龊不足数,黄、蔡三参军辈又迁阔昧大计,以故谋主被谗,爪牙受缚”可以概括为:奸人庸士当道,谋士受谗,武士被囚禁。

“士诚乃内怀选懦,坐失事机,此其所以亡也”可以概括为:张士诚懦弱,不会把握机会。

参考译文:

起初,正值徐达围困苏州之时,太祖不想劳烦精锐的军队,只是想困住使之投降罢了。到现在久攻不下,朱元璋派人送信给张士诚(劝其投降),用窦融、钱俶的旧事来许诺他。张士诚没有回复。张士诚冒险突围,望见城左,看见队阵严整,心虚不敢犯,便转至盘门,向常遇春营垒杀来,遇春觉察他到了,做好充分战斗准备,等待着他的到来。常遇春分散兵力到北边护城河城,拦截了他的后路。作战很久,未分胜负,张士诚派一千多名骑兵帮助张士信,自己又出兵到山塘作为援助。山塘路狭窄,堵塞不可前进,指挥部下渐渐退却。常遇春抚着王弼手背说:“军中都称你是猛将,你能为我获取这个人吗?”王弼说“好”,纵马挥舞双刀奋力搏击。敌人稍稍退却,常遇春率军乘机进击,于是大败他们,在沙盆潭溺死的人很多。士诚原有的号“十条龙”勇胜军,常穿着银色铠甲精美华丽的衣服,出入阵中,那天都被溺死。张士诚的马受惊掉落水中,几乎不能获救,乘着轿子进入城中,倏忽之间想不出计策。当时降将李伯升了解张士诚形势急迫,想要劝说他让他归顺,于是派遣门客到张士诚门前报告紧急情况。张士诚召他进入,然而始终疑惑,不能决断。壬子日,张士诚又率兵从胥门突击出去,锋芒很盛,常遇春抵御他,他的军队渐渐退却。张士信正在城楼上督战,忽然大喊说:“军士疲惫了,暂且停止吧。”于是敲锣收兵。常遇春趁机追赶,张士诚又大败。从此张士诚不敢再出来,九月辛巳日,徐达督促将士攻破葑门,常遇春也打破了阊门新寨,于是率领士众渡桥,进军逼近城下。申时,张士诚的军队大溃败,各将领像蚂蚁一样趋集缘附登上城墙,城被攻破。张士诚收集剩下的军队二三万人,亲自率领他们,在万寿寺东街作战,又败了。张士诚仓皇之间归逃,跟从他的人仅仅几个骑兵。张士诚最终上吊而死,被赐予棺材埋葬了。

于是评价的人认为张士诚的失误,在于不理政事无为而治,上下相互蒙骗,骄横的将领李伯升、吕珍之类的人都人品低下不值一提,黄、蔡三参军之类的人善变迂阔没有大计,因此出谋划策的主要人物受到谗言,武士被捆绑。张士诚内心柔软怯懦,白白地失去机会,这就是他亡身的原因。最终晚景不好,后悔莫及,齐云一把火,全家人都自焚而死。难道是太祖灭了张士诚吗?是张士诚自取灭亡啊!

15.A 16.①“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾/大好江山被异族侵占的悲愤(第一联),②对荆轲的赞美(第二联),③国仇未报的惭愧,④对宋朝廷不思恢复的讽刺(第三、四联)。

【解析】15.试题分析:本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。A项,结合诗句内容分析,“意在说明荆轲距离当下已很遥远”错。写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,说明“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾。故选A。

16.试题分析:本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。此类试题解答时,答题时要注意结合诗歌的标题、注释和诗中表情达意的重点字词语进行分析。“坡陀荆棘冢,狐兔伏蓁莽”,写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,说明“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾,大好江山被异族侵占的悲愤。“千古见精爽”,对荆轲的赞美。“国仇久不复,惊觉泚吾颡”,国仇未报的惭愧。“国仇久不复”“何时真过兹,薄酹神所飨”,对宋朝廷不思恢复的讽刺。

【点睛】对于诗歌情感题,一般的考查方向有二,一是考查情感的体现方式,二是考查情感的内容。一般答题的时候,尽量两者都涉及。对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。故考生在答题的时候,应先借助题干明确考查的是哪个方面的内容,有无暗示。

17. 师者 所以传道受业解惑也 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 鸿雁不堪愁里听 云山况是客中过

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字有:“受”“沧”“雁”。

18.①见仁见智 ②与世隔绝 ③艰苦卓绝 19.离心机像一只巨大的铁钳,紧紧夹住旋转舱,在圆形的超重实验室里飞速旋转。 20.①设问:先用“陈冬选择了什么?”设问,然后作答,有提起注意、引导思考、强化回答内容的效果。

②排比:连用4个“选择了”的语句,并同为动宾结构,形式整齐,节奏感强,层层递进,把陈冬的人生选择有层次地表达出来,表达了对陈冬舍小家、为大家的崇高的人生选择的赞美。

【解析】18.本题考查学生准确理解常见成语的意义,情境补写的能力。

第一空,根据原文“不同的人会有不同的看法”可知,这个问题并没有一个完全统一的答案,而是根据人们的不同想法和选择而产生变化,故可填“见仁见智”。见仁见智:对同一个问题,不同的人从不同的立场或角度有不同的看法。

第二空,根据原文“直到执行神舟十一号任务时,才被媒体公布于大众视野”可知,在此之前陈东一直隐姓埋名,在远离市区的航天城艰苦训练,故可填“与世隔绝”。与世隔绝:与社会上的人们隔离,断绝来往;形容隐居或人迹不到的极偏僻地方。

第三空,根据原文“抱定这个信念,陈冬毅然闯过重重难关”可知,陈东“终于登上天梯,拿到前往‘天宫’的入场券”前经历了非常艰苦的训练,故可填“艰苦卓绝”。艰苦卓绝:坚忍刻苦的精神超过寻常。

19.本题考查学生变换句式的能力。

原文语句中,“像一只巨大的铁钳的离心机”是定语+中心语成分,其中“像一只巨大的铁钳的”是修饰定语,而“离心机”则是句子的主语,因此在改写时,可将句子的这一成分改写为主语+谓语+宾语形式,即“离心机像一只巨大的铁钳”。

后半句中,“在圆形的超重实验室里紧紧夹住旋转舱飞速旋转”的主语仍是“离心机”,但却有两个动作,一个是“紧紧夹住”,一个是“飞速旋转”。因此,可将这两部分拆分成两个先后顺序不同的句子,即“紧紧夹住旋转舱,在圆形的超重实验室里飞速旋转”。

20.本题考查学生赏析语句表达效果的能力。

画线句中,“陈冬选择了什么 ”是问句,而后文“选择了……”则给出了陈东具体选择的东西。有问有答,因此,这里用了设问手法。而作者首先提问,可以引起读者注意,紧接着给出回答,则具有引导思考、强化回答内容的效果。

在回答句“他选择了奔赴太空,选择了远离亲人,选择了风险和奉献,远择了随时都要听从党和国家的召唤”中,作者一连用了4个“选择了”,并在这一相同的动词后,分别给出了“奔赴太空”“远离亲人”“风险和奉献”“随时都要听从党和国家的召唤”这四个看似不同的宾语。这四组动宾结构,形式整齐,节奏感强,层层递进,把陈冬的人生选择有层次地表达出来,表达了对陈冬舍小家、为大家的崇高的人生选择的赞美。

21.C 22.①也向自己的作品一样

②而狄更斯便属于这一卓越行列

③他的创作及其丰富多彩

【解析】21.本题考查学生正确使用标点符号的能力。

文中“其中的原因也不难找到”后面开始写三个原因,可见这里的冒号表示“引起下文的分说”。

A.表示提示下文;

B.表示总结上文;

C.表示引起下文的分说;

D.表示解释说明。

故选C。

22.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一空,此处是说有些作家的人生,与上句有些作家的平淡人生不同,“不仅留下了精彩的作品,而且……”,“非常富有传奇色彩”,说明这类作家的人生很精彩;此空需要把“作品的精彩”和“人生的精彩”勾连起来,因此可以写“也像自己的作品一样”。

第二空,此处介绍狄更斯罕见声誉的三个原因,这里是第二个原因——“幽默”,因为后面是分号,可见内容只与前文“世界上伟大的幽默作家屈指可数”有关;强调“世界上伟大的幽默作家屈指可数”是为了突出狄更斯,因此可以写“而狄更斯便属于这一卓越行列”。

第三空,此空思路比较简单,后文说“因此狄更斯的创作是充沛的创作力、清新的幽默和丰富多彩这三者的奇妙结合”,此句是对上文三个原因的简单总结,可知此处与“丰富多彩”有关,因此可以写“他的创作及其丰富多彩”。

23.略

【详解】本题考查学生任务驱动型作文的写作能力。

审题:

材料分为两层内容,第一层是对工匠精神的阐述,并且给出“热爱与专注”、“一丝不苟”、“精益求精”、“对传统的发扬与创新”这些工匠精神需要品质等。第二层是在第一层的基础上的延伸和深化。指出工匠精神也是一种伦理精神,无论生活还是工作,都应该像匠人那个具有“工匠精神”。

从材料中我们不难发现,劳动或工作中需要有工匠精神,做人也需要工匠精神。这样看来,写作就不能仅仅限于我们平时理解的“工匠精神”这一范围,应该有所提升。劳动或工作中需要精益求精、一丝不苟,也需要发扬传统与创新传统,但是为人处理中也需要热爱与专注。因此写作时可以写出梯度,这样的文章就更有深度了。

任务要求是学校团委将开展“发展工匠精神,做新时代有志青年”的主题征文活动,因此可以把“发扬工匠精神”作为重点来写,比如写一些平凡岗位上的普通劳动者,修鞋匠、车床工、裁缝等,这些人是如何精益求精,如何一丝不苟;也可以写一些从事较高端职业的人,如精密仪器制造者,他们又是如何用专业,用精湛体现“工匠精神”的。接下来可以深化,由劳动或工作延伸到做人,在品德修养方面,我们也需要这种精神,让自己成为一个有德行的人。在任务当中还有“做新时代有志青年”,这意味着写作的时候,要立足自身,怎么在工作和品质修养方面做到“工匠精神”,做一个真正的“工匠”。

在写作安排上,我们不妨主体采用“总分总”的结构形式,主体采用并列结构的形式。开篇引出工匠精神,并对其进行简要阐释;然后在主体处阐述怎样才能做到工匠精神;最后再次点题。在主体安排处,可以在材料的基础上再深入阐发,如让心中驻进工匠精神,需要心怀热爱和欣赏;让心中驻进工匠精神,需要拥有足够的恒心的毅力等。根据个人的具体情况确定安排几个分论点即可。

【立意】1.拥有工匠精神可以创造属于自己的奇迹。

2.力戒浮躁,砥砺志趣方能成就好“工匠”。

3.是工匠精神让我们别有洞天。

4.专注与专业成就工匠精神。

5.工匠精神需要传承和发展。

6.人生也需要“工匠精神”。

试卷第2页,共2页

高二语文试卷

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

第二种:马克思列宁主义的态度。

在这种态度下,就是应用马克思列宁主义的理论和方法,对周围环境作系统的周密的调查和研究。不是单凭热情去工作,而是如同斯大林所说的那样:把革命气概和实际精神结合起来。在这种态度下,就是不要割断历史。不单是懂得希腊就行了,还要懂得中国;不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史;不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的昨天和前天。在这种态度下,就是要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,要使马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合起来,是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立场,找观点,找方法的。这种态度,就是有的放矢的态度。“的”就是中国革命,“矢”就是马克思列宁主义。我们中国共产党人所以要找这根“矢”,就是为了要射中国革命和东方革命这个“的”的。这种态度,就是实事求是的态度。“实事”就是客观存在着的一切事物,“是”就是客观事物的内部联系,即规律性,“求”就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论。这种态度,有实事求是之意,无哗众取宠之心。这种态度,就是党性的表现,就是理论和实际统一的马克思列宁主义的作风。这是一个共产党员起码应该具备的态度。如果有了这种态度,那就既不是“头重脚轻根底浅”,也不是“嘴尖皮厚腹中空”了。

(摘自毛泽东《改造我们的学习》)

材料二:

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人类对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论、政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。一个正确的认识,往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复,才能够完成。这就是马克思主义的认识论,就是辩证唯物论的认识论。现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理。问他的思想、意见、政策、方法、计划、结论、滔滔不绝的演说、大块的文章,是从哪里得来的,他觉得是个怪问题,回答不出来。对于物质可以变成精神,精神可以变成物质这样日常生活中常见的飞跃现象,也觉得不可理解。因此,对我们的同志,应当进行辩证唯物论的认识论的教育,以便端正思想,善于调查研究,总结经验,克服困难,少犯错误,做好工作,努力奋斗,建设一个社会主义的伟大强国,并且帮助世界被压迫被剥削的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大义务。

(摘自毛泽东《人的正确思想是从哪里来的?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.对历史,不单是懂得希腊就行了,还要懂得中国;不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史。

B.把马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合,才能解决中国革命的理论问题和策略问题。

C.社会存在决定思想。代表先进阶级的思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会和世界的物质力量。

D.一个正确的认识,往往需要由实践——认识——再实践——再认识,如此循环往复多次才能完成。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.中国共产党找到马克思列宁主义这根“矢”,来射中国革命和东方革命这个“的”,这就是实事求是的态度,这就是有的放矢。

B.只要我们从实际情况出发,从中引出其固有的而不是臆造的规律性,就能根据占有的材料得出正确的结论,甚至是科学的结论。

C.通过人的眼、耳、鼻、舌、身反映到头脑中的客观外界现象是感性认识,这种感性认识的材料积累多了,就一定能变成理性认识。

D.进行辩证唯物论的认识论教育,是因为我们的同志不懂得认识论的道理,不理解物质可以变成精神,精神可以变成物质的飞跃现象。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持材料观点的一项是( )

A.眼观耳闻即可,不必心到手到。

B.无实事求是之意,有哗众取宠之心。

C.博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

D.华而不实,脆而不坚;自以为是,老子天下第一。

4.阅读材料二,梳理文章的行文脉络。

5.两则材料都有关于“学风”的阐述,对当今时代我们的学习有何启发?请结合材料简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

一个人的名字

刘亮程

人的名字是一块生铁,别人叫一声,就会擦亮一次。一个名字若两三天没人叫,名字上会落一层土。若两三年没人叫,这个名字就算被埋掉了,上面的土有一铁锨厚。这样的名字已经很难被叫出来,名字和属于他的人有了距离。名字早寂寞地睡着了,或朽掉了。名字下的人还在瞎忙碌,早出晚归,做着莫名的事。

冯三的名字被人忘记五十年了。人们扔下他的真名不叫,都叫他冯三。

冯三一出世,父亲冯七就给他起了大名:冯得财。等冯三长到十五岁,父亲冯七把村里的亲朋好友召集来,摆了两桌酒席。

冯七说,我的儿子已经长成大人,我给起了大名,求你们别再叫他的小名了。我知道我起多大的名字也没用,只要你们不叫,他就永远没有大名。当初我父亲冯五给我起的名字多好:冯富贵。可是,你们硬是一声不叫。我现在都六十岁了,还被你们叫小名。我这辈子就不指望听到别人叫一声我的大名了。我的两个大儿子,你们叫他们冯大、冯二,叫就叫去吧,我知道你们改不了口了。可是我的三儿子,就求你们饶了他吧。你们这些当爷爷奶奶、叔叔大妈、哥哥姐姐的,只要稍稍改个口,我的三儿子就能大大方方做人了。

可是,没有一个人改口,都说叫习惯了,改不了了。或者当着冯七的面满口答应,背后还是冯三冯三的叫个不停。

冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字。

自从父亲冯七摆了酒席后,冯三坚决再不认这个小名,别人叫冯三他硬不答应。冯三两个字飘进耳朵时,他的大名会一蹦子跳起来,把它打出去。后来冯三接连不断地灌进耳朵,他从村子一头走到另一头,见了人就张着嘴笑,希望能听见一个人叫他冯得财。

可是,没有一个人叫他冯得财。

冯三就这样蛮横地踩在他的大名上面,堂而皇之地成了他的名字。夜深人静时,冯三会悄悄地望一眼像几根枯柴一样朽掉的那三个字。有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名。很久,没有人答应。冯得财就像早已陌生的一个人,五十年前就已离开村子,越走越远,跟他,跟这个村庄,都彻底地没关系了。

为啥村里人都不叫你的大名冯得财,一句都不叫。王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了。当年你爷爷给你父亲起名冯富贵时,我们就知道,你们冯家太想出人头地了。谁不想富贵呀。可是村子就这么大,财富就这么多,你们家富贵了别人家就得贫穷。所以我们谁也不叫他的大名,一口冯七把他叫到老。你想想,我们能叫你得财吗。你看刘榆木,谁叫过他的小名。他的名字不惹人。一个榆木疙瘩,谁都不眼馋。还有王木叉,为啥人家不叫王铁叉,木叉柔和,不伤人。

虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子。他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上。

你若按着户口簿点名,念完了也没有一个人答应,好像名字下的人全死了。你若到村边的墓地走一圈,墓碑上的名字你也不认识一个。似乎死亡是别人的,跟这个村庄没一点关系。其实呢,你的名字已经包含了生和死。你一出生,父母请先生给你起名,先生大都上了年纪,有时是王五、刘二,也可能是路过村子的一个外人。他看了你的生辰八字,捻须沉思一阵,在纸上写下两个或三个字,说,记住,这是你的名字,别人喊这个名字你就答应。

可是没人喊这个名字,你等了十年、五十年。你答应了另外一个名字。

起名字的人还说,如果你忘了自己的名字,一直往前走,路尽头一堵墙上,写着你的名字。

不过,走到那里已到了另外一个村子。被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮。而活在村里的人互叫着小名,莫名其妙地为一个小名活着一辈子。

(节选自《虚土》有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.虚土庄的人们相互之间都只叫对方姓氏加上兄弟排行数而成的小名,他们的大名多数都是“榆木”“木叉”等不正经的名字。

B.冯三父子取名为“富贵”“得财”,却不被村民认可,是因为村民喊“富贵”“得财”,冯家就会遂愿,而村民不愿冯家独得富贵。

C.虚土庄人们的名字只记在户口簿和墓碑上,说明虚土庄的人们虽平时对名字不上心,但还是非常看重生与死这样的大事的。

D.“走到那里已到了另外一个村子”,“另外一个村子”指的是另一个世界——死亡之后,这反衬出现实世界的无奈。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说语言朴实无华,生活气息浓厚,如“上面的土有一铁锨厚”,运用人们的日常语言,形象地表现了名字弃之不用的情形。

B.作者在文中有不少议论,形象而生动,如以“生铁”被“擦亮”设喻,既新奇又契合村民生活的特征,令人印象深刻。

C.“虚土”,具有很强的象征意味,让人联想到“虚空”“虚幻”等词语,表明故事是作者虚构的,但也削弱了小说的现实意义。

D.小说中写夜深人静时,冯三突然张口叫自己的大名但没有人答应的细节,表现了他对听到人们叫他大名的渴望。

8.村里没有一个人叫冯三的大名,这折射出村民怎样的心理?请根据小说内容简要分析。

9.有人称这部作品为“散文化小说”,请分析其“散文化小说”的特点。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

初,徐达之围姑苏也,太祖不欲烦兵,但困服之耳。至是久不下,乃以书遗士诚,许以窦融、钱俶故事。士诚不报。士诚被围既久欲突围出觇域左方见阵严整不敢犯转至盘门将奔常遇春营遇春觉其至严阵待之分兵北濠截其后战良久,未决,士诚遣兵千余助之,又自出兵山塘为援。山塘路狭,塞不可进,麾令稍却。遇春抚王弼背曰:“军中皆称尔为猛将,能为我取此乎?”弼应声驰铁骑,挥双刀往击之。敌小却,遇春率众乘之,遂大败其军,溺于沙盆之潭可量也。士诚故有勇胜军号“十条龙”,常银铠锦衣,出入阵中,是日皆溺死。士诚马惊堕水,几不救,肩舆入城,计忽忽无所出。时降将李伯升知士诚势迫,欲说令归命,乃遣客诣士诚门告急。士诚召之入,然卒狐疑,莫能决也。壬子,复率兵突出胥门,锋甚锐,遇春御之,兵稍却。士信方在城楼上督战,忽大呼曰:“军士疲矣,且止。”遂鸣钲收军。遇春乘之,复大败。自是士诚不敢复出。九月辛巳,达督将士破葑门,常遇春亦破阊门新寨,遂率众渡桥,进薄城下。申时,士诚军大溃,诸将蚁附登城,城破。士诚收余兵二三万,亲率之,战于万寿寺东街,复败。士诚仓皇归,从者仅数骑。士诚竟自缢死,赐棺葬之。

乃论者以士诚之失,在深居高拱,上下相蒙,骄将李伯升、吕珍之徒皆龌龊不足数,黄、蔡三参军辈又迁阔昧大计,以故谋主被谗,爪牙受缚。士诚乃内怀选懦,坐失事机,此其所以亡也。卒之桑榆不收,噬脐无及,齐云一炬,阖室自焚。岂太祖灭士诚哉,盖士诚自灭之也!

(选自《明史纪事本末·太祖平吴》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.士诚被围既久/欲突围出/觇城左方/见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之分兵/北濠截其后/

B.士诚被围既久/欲突围出/觇城左方/见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之/分兵北濠/截其后/

C.士诚被围既久/欲突围出/觇城左/方见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之/分兵北濠/截其后/

D.士诚被围既久/欲突围出/觇城左/方见阵严整/不敢犯/转至盘门/将奔常遇春营/遇春觉其至/严阵待之分兵/北濠截其后/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.姑苏,是苏州的别称,位于长江以南,历史悠久,是吴文化的发祥地。

B.太祖,作为庙号使用。一般对国家有大功的先王才会拥有庙号,如唐太宗、康熙等。

C.鸣钲,指敲击钲、铙或锣。古代常用作起程的信号。文中是指撤退的信号。

D.桑榆,指桑树和榆树,因日落时分光照树梢,所以代指日暮,文中指事情的最后阶段。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.徐达想要围困张士诚,让他不战而降,就写信给张士诚,用窦融、钱俶归降免罪的事例诱导他,但张士诚没有回信。

B.在山塘之战中,常遇春用人得当,王弼勇猛果敢,身先士卒,使敌军退却,常遇春趁机出击,大败张士诚的军队。

C.李伯升听说张士诚被常遇春的军队包围,情势窘迫,趁机派遣门客前去劝说张士诚投降,但张士诚犹豫不决,后来还是没有听从。

D.张士诚在与常遇春交锋中接连失利,苏州城被攻破之后,他又收拢军队,再次与常遇春军队决战,依然不敌,最终自缢而死。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)士诚马惊堕水,几不救,肩舆入城,计忽忽无所出。

(2)申时,士诚军大溃,诸将蚁附登城,城破。

14.文末论者评论说“岂太祖灭士诚哉,盖土诚自灭之也”,请简析这样评论的原因。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

丙午十月十三夜梦过一大冢傍人为余言此荆轲(节选)

宋·陆游

坡陀荆棘冢,狐兔伏蓁莽。悲歌易水寒,千古见精爽。

国仇久不复,惊觉泚吾颡。何时真过兹,薄酹神所飨。

(选自《剑南诗稿校注·卷十八》)

【注】仇,仇也。泚吾颡:形容汗出额上的样子。

15.下列对原诗的理解和分析,不正确的一项是

A.开篇写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,意在说明荆轲距离当下已经很遥远。

B.“悲歌易水寒”中的“悲歌”,是指“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”两句。

C.诗的第三联转到现实,“国仇久不复”指北方的大好江山被金国霸占已久,尚未恢复。

D.“惊觉泚吾颡”“何时真过兹”中的“觉”“真”二字与题目“梦过一大冢”照应。

16.本诗抒发了作者怎样的感情?请结合具体诗句简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈《师说》中,“_______________,_______________”两句对老师的职责进行了解读,进而指出人要从师的原因。

(2)李白《行路难(其一)》中,在经过一番迷茫、徘徊、追问后,“_______________,_______________”两句表达了对远大的理想与抱负终会实现的期待。

(3)鸿雁是一种候鸟,古人常因鸿雁南飞而心生思乡之情与羁旅之愁,如“_______________,_______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

是选择奔赴人生的理想,还是选择优厚的待遇 不同的人会有不同的看法,这是一个 ① 的问题。陈冬读高中时就已做了选择,那就是奔赴“我要成为飞行员,飞上祖国的蓝天”的理想。1997 年8月,陈冬如愿成为一名飞行学员,为了实现飞天梦想,陈冬在远离繁华的航天城里全身心地投入训练。整整6年,几乎 ② ,直到执行神舟十一号任务时,才被媒体公布于大众视野。加入航天员队伍后,迎接陈冬的是更加严酷的训练,尤其是离心机训练,像一只巨大的铁钳的离心机在圆形的超重实验室里紧紧夹住旋转舱飞速旋转。超重值逐渐加大到自身重量的 5倍,6倍,直至 8.5 倍,在这泰山压顶一般的“人造重力”压迫下一般人会感觉眼前发灰、发黑,意识逐渐丧失,甚至危及生命。“战胜不了自己,怎能征服太空 ”抱定这个信念,陈冬毅然闯过重重难关。经过一场场 ③ 的考验,陈冬终于登上天梯,拿到前往“天宫”的入场券。2022 年6月4日,神舟十四号飞行组名单公布,作为指令长的陈冬,更是其中最年轻的一位,他终于实现了自己邀游苍穹的理想。

任何一种崇高的人生选择,都是以牺牲某些方面的个人利益为代价的。在面临入生选择的时候,陈冬选择了什么 他选择了奔赴太空,选择了远离亲人,选择了风险和奉献,远择了随时都要听从党和国家的召唤。陈冬爱家人,但是更懂得从事的事业对国家的意义。关键时刻,他选择抛下家庭,勇往直前。我国航天事业飞速发展,领先世界,正是因为有这样一些舍小家、为大家的奉献者的鼎力支撑!

18.请在文中三道横线处分别填入恰当的成语。

19.请将文中画波浪线部分改成几个短句。可以改变语序,增删少量词语,但不得改变原意。

20.文中画横线的句子使用了设问和排比修辞手法,请结合材料简要分析其构成和表达效果。

(二)语言文字运用II(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

有的作家留下传世的作品,但自己的一生却平淡无奇,没有什么引人注目的地方,像奥斯丁、卡夫卡;另外一些作家,不仅留下了精彩的作品,而且自己的一生, ① ,非常富有传奇色彩,像塞万提斯、夏洛蒂·勃朗特、海明威等,狄更斯大概算作后一类吧。

关于狄更斯,最为明显的一点是他享有经久不衰的盛名。这种罕见的声誉肯定不是无缘无故的,其中的原因也不难找到:第一个也是最重要的原因是,在英国文学史上,除了莎士比亚之外,再也没有别的作家比狄更斯显示了更大的创作才能,他笔下的每一个人物都栩栩如生,生机勃勃;第二个原因就是他的幽默,世界上伟大的幽默作家屈指可数, ② ;第三个原因是 ③ 。因此狄更斯的创作是充沛的创作力、清新的幽默和丰富多彩这三者的奇妙结合。

他不仅是一个民族的人民作家,还可以说他在很大的范围内塑造了这个民族。尽管他有局限和不足,但他仍是人类无与伦比的朋友,因为他表达了西方文明中所有美好的东西,而这也是人类共同的精神财富。

21.下列各句中的冒号,和文中第二段中的冒号作用相同的一项是( )

A.异史氏曰:“天子偶用一物,未必不过此已忘;而奉行者即为定例。”

B.她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

C.北京紫禁城有四座城门:午门、神武门、东华门和西华门。

D.倾国倾城:形容女子容貌很美。

22.在文中空缺处补写恰当的句子,使上下文语义完整连贯,内容贴切。(要求:每处不超过15字)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

工匠精神是对劳动的热爱与专注,是对工作的一丝不苟、精益求精,是对传统的发扬与创新。工匠精神并非只限于工匠,从根本上说,工匠精神是一种伦理精神。因而,做一个有德行的人,也就是像匠人那样生活和工作。

学校团委将开展“发扬工匠精神,做新时代有志青年”的主题征文活动,请结合上面材料,向校团委投稿,表达自己的思考和看法。

要求:结合材料,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.A 3.C 4.开头提出“人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来”的中心论点。接着讲认识的两个飞跃,对中心论点进行具体阐释。最后联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。 5.①有的放矢,学习目标要明确。材料一指出要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,理论联系实际,要为解决中国革命的实际问题而去从它找立场、观点和方法。我们学习也是如此,要联系自身实际情况确定学习目标,为了实现目标付出行动。

②实事求是,学习要脚踏实地。“不凭一时热情,不凭死的书本,不夸夸其谈,不哗众取宠”,脚踏实地,认真学习。“内化于心、外化于行”。

③反复实践,学习要学以致用。“人的正确思想,只能从社会实践中来”。积极自主学习,把学到的东西应用于实践,通过实践来检验学习效果。在不断的学习与检验中,完善自我,走向成功。“活到老,学到老”。

④端正思想,实现学习的价值。材料二号召我们“努力奋斗,建设社会主义的伟大强国,帮助世界被压迫的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大任务”,我们要为实现自身价值,为强大祖国,为造福人类而学习。

【解析】1.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

C.“代表先进阶级的思想”错,根据原文“而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量”可知应是“而代表先进阶级的正确思想”。

故选C。

2.本题考查学生对多个信息进行比较、辨析的能力。

B.“只要……就……”错。根据材料一原文“我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性……而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论”,可见不存在“只要……就”这样的充分条件关系。

C.“这种感性认识的材料积累多了,就一定能变成理性认识”错,根据原文“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想”,原文是“就会”,选项变成“就一定能”,太绝对化。

D.“我们的同志”范围与原文不符,原文是“这就是马克思主义的认识论,就是辩证唯物论的认识论。现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”,可见应是我们的同志中的部分人不懂得这个道理,选项扩大范围。

故选A。

3.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

材料观点:材料一强调要实事求是,材料二强调人的正确思想从社会实践中来。

A.“不必心到手到”,不符合材料二“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想”的观点;

B.“无实事求是之意”不符合材料一观点;

C.“笃行之”强调实践的重要性,符合材料二观点;

D.狂妄自大,不懂得实事求是,不符合材料一观点。

故选C。

4.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

材料开头先通过设问提出问题,“人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是”,然后明确提出“人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来”的中心论点。

接着讲认识的两个飞跃,“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段”“然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功”“人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大”,对中心论点进行具体阐释。

最后联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义,“对我们的同志,应当进行辩证唯物论的认识论的教育,以便端正思想,善于调查研究,总结经验,克服困难,少犯错误,做好工作,努力奋斗,建设一个社会主义的伟大强国,并且帮助世界被压迫被剥削的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大义务”。

5.本题考查学生评价文本产生的社会价值和影响的能力。

①有的放矢,学习目标要明确。材料一“在这种态度下,就是要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,要使马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合起来,是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立场,找观点,找方法的。这种态度,就是有的放矢的态度”,指出要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,理论联系实际,要为解决中国革命的实际问题而去从它找立场、观点和方法。我们学习也是如此,要有一个切合自身实际的学习目标,并在这个目标指导下去寻找学习方法,制定学习计划,为了实现目标付出行动。

②实事求是,学习要脚踏实地。材料一“而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论”“这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论。这种态度,有实事求是之意,无哗众取宠之心”,指出不凭一时热情,不凭死的书本,不夸夸其谈,不哗众取宠。我们的学习也是一样,要有持之以恒的学习热情,要脚踏实地,认真学习,不要搞形式,要“内化于心、外化于行”。

③反复实践,学习要学以致用。材料二“人的正确思想,只能从社会实践中来”“这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功”,要通过学习这一实践活动总结学习经验和方法,然后把得到的“理论”再运用到学习实践中去检验,通过实践来检验学习效果。在不断的学习与检验中,完善自我,走向成功,“活到老,学到老”。

④端正思想,实现学习的价值。材料二号召我们“努力奋斗,建设社会主义的伟大强国,帮助世界被压迫的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大任务”,我们要端正学习态度,有正确的思想,明确学习的价值和意义,那就是为实现自身价值,为强大祖国,为造福人类而学习。

6.D 7.C 8.①从俗/从众的心理。村里人都习惯叫别人小名,不叫别人户口簿上的正式名字,这是一种惯性,体现了村民从俗/从众的心理。②狭隘自私的心理。冯三的大名叫冯得财,村民害怕村里的财富都被冯家得去而自己受穷,提防、戒备不叫冯三的大名,这是一种狭隘自私的心理。③封闭的心理。村里的人互叫着小名,在村子里生活一辈子,计较着村里的财富被别人得去,从没有想过走出去创造财富或者把村外的财富引进来。④冷漠的心理。冯三渴望名字被“擦亮”,自己可以“大大方方”做人,村里人根本不理睬,不会彼此呼唤,互相擦亮,这是一种冷漠的心理。 9.①淡化情节。小说只有冯七大摆酒席、冯三自叫大名、王五爷细说原因等生活片段的叙写,没有引人入胜的故事,甚至没有完整的情节链。②虚化人物。小说的主要人物是冯三,但缺少个性化的特征,除了大名叫冯得财外,与村中其他人并没有什么不同。③营造意境。摆脱对人物生活现实的叙写,着力于对风土习俗的描绘以及人物精神世界的刻画,营造出一种迷蒙的氛围。④抒情味浓。小说语言叙事性弱化,多人物心理描写和作家直接的议论,具有很强的抒情性。

【分析】6.本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。

A.“他们的大名多数都是‘榆木’‘木叉’等不正经的名字”错误。原文“虚土庄没有几个人有正经名字”是说没有几个人会被别人叫他们的大名,并非“榆木”“木叉”等名字不正经。

B.“村民喊‘富贵’‘得财’,冯家就会遂愿”错误,说法绝对。文中只是表达村民不愿冯家独得富贵之意。

C.“非常看重生与死这样的大事”错误。文中只是体现村民平时对名字不上心。

故选D。

7.本题考查学生对小说艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“削弱了小说的现实意义”错。文中“虚土”,增强了故事的虚构性,具有很强的象征意味,但并未削弱了小说的现实意义。

故选C。

8.本题考查学生对人物心理分析的能力。

文中“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子”等内容说明村里人都习惯叫别人小名,体现了村民从俗/从众的心理。

结合“可是村子就这么大,财富就这么多,你们家富贵了别人家就得贫穷。所以我们谁也不叫他的大名,一口冯七把他叫到老”“王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了”分析,村民们没有大的心胸和格局,折射村民狭隘自私心理。

结合“可是,没有一个人改口,都说叫习惯了,改不了了”分析,折射俗从众心理。结合“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子”分析,说明村民们没有广博的见识,折射出人们的封闭的心理。

结合“他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上”“被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮。而活在村里的人互叫着小名,莫名其妙的为一个小名活着一辈子”“或者当着冯七的面满口答应,背后还是冯三冯三的叫个不停”“冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字”等分析,村民一直处于默然的状态,折射出人们冷漠的心理。

9.本题考查学生赏析作品的体裁特征的能力。

解答此类试题,既涉及到文章的内容,又要拓展。探究本文的语言特色,结合文本内容分析。赏析语言特色可分三步走:概括内容、分析语言形式、用形容词表达。“散文化小说”主要指抒情小说变古典小说重叙事的传统而以抒情为主导。这类小说以广义的散文体式和非韵体语言抒情,在抒情的主导下兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,韵味浓郁,形式自由,灵活多变的新风格。

文中“等冯三长到十五岁,父亲冯七把村里的亲朋好友召集来,摆了两桌酒席”“有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名”“王五爷说,因为一个村庄的财是有限的,你得多了别人就少得,你全得了别人就没了……一口冯七把他叫到老”等语句可以看出,该小说在情节的设置上,进行了淡化。

由文中“冯三一直在心中默念着自己的大名。他像珍藏一件宝贝一样珍藏着这个名字”“冯三坚决再不认这个小名,别人叫冯三他硬不答应”“夜深人静时,冯三会悄悄地望一眼像几根枯柴一样朽掉的那三个字。有时四下无人,冯三会突然张口,叫出自己的大名”等语句可以看出,在人物设置上,该小说虚化了人物。

结合“虚土庄没有几个人有正经名字,像冯七、王五、刘二这些有头面的人物,也都一个姓,加上兄弟排行数,胡乱地活了一辈子。他们的大名只记在两个地方:户口簿和墓碑上”“他看了你的生辰八字,捻须沉思一阵,在纸上写下两个或三个字,说,记住,这是你的名字,别人喊这个名字你就答应”“起名字的人还说,如果你忘了自己的名字,一直往前走,路尽头一堵墙上,写着你的名字”等分析,营造出一种迷蒙的氛围。

“人的名字是一块生铁,别人叫一声,就会擦亮一次……”“不过,走到那里已到了另外一个村子。被我们埋没的名字,已经叫不出来的名字,全在那里彼此呼唤,相互擦亮……”等语句,突出了文章语言的抒情性,十分感人,耐人寻味。

10.B 11.B 12.A 13.(1)张士诚的马受惊掉落水中,几乎不能获救,乘着轿子进入城中,倏忽之间想不出计策。

(2)申时,张士诚的军队大溃败,各将领像蚂蚁一样趋集缘附登上城墙,城被攻破。 14.(1)张士诚不理政事,致使上下相互蒙骗。

(2)奸人庸士当道,谋士受谗,武士被囚禁。

(3)张士诚懦弱,不会把握机会。

【解析】10.本题考查学生文言文断句的能力。

此句大意:张士诚冒险突围,望见城左方,看到队阵严整,心虚不敢犯,便转至盘门,向常遇春营垒杀来,常遇春觉察他其到了,做好充分战斗准备,等待着他的到来。常遇春分散兵力到北边护城河城,拦截了他的路。

从句法结构和断句标志看,“左方”是一个词,不能断开,且主语“士诚”后三句都为四字句,句式严整,“觇城左方”不宜断开,故排除CD两项。

“之”为“待”的宾语,至此整个句意结束,其后应断开。“分兵北濠”是“分兵于北濠”之省略,不能断开,排除D项。

故选B。

11.本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

B.“如……康熙等”理解错误,“康熙”不是“庙号”,是年号。

故选B。

12.本题考查学生理解文章内容的能力。

A.“徐达想要围困张士诚,让他不战而降,就写信给张士诚”理解有误,依据原文“太祖不欲烦兵,但困服之耳。至是久不下,乃以书遗士诚”分析可知,想让他不战而降,写信给张士诚的人是“太祖”,不是“徐达”。故此种说法张冠李戴了。

故选A。

13.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)得分点:“堕”,掉落;“肩舆”,名词作动词,乘着轿子;“忽”,倏忽之间。

(2)得分点:“申时”,十二时辰之一,下午三点到五点,可不翻译;“蚁附”,像蚂蚁一样趋集缘附,“蚁”为名词作状语;“城破”,被动句。

14.本题考查学生对人物进行评价探究的能力。

由原文最后一段,“以士诚之失,在深居高拱,上下相蒙”可以概括为:张士诚不理政事,致使上下相互蒙骗。

“骄将李伯升、吕珍之徒皆龌龊不足数,黄、蔡三参军辈又迁阔昧大计,以故谋主被谗,爪牙受缚”可以概括为:奸人庸士当道,谋士受谗,武士被囚禁。

“士诚乃内怀选懦,坐失事机,此其所以亡也”可以概括为:张士诚懦弱,不会把握机会。

参考译文:

起初,正值徐达围困苏州之时,太祖不想劳烦精锐的军队,只是想困住使之投降罢了。到现在久攻不下,朱元璋派人送信给张士诚(劝其投降),用窦融、钱俶的旧事来许诺他。张士诚没有回复。张士诚冒险突围,望见城左,看见队阵严整,心虚不敢犯,便转至盘门,向常遇春营垒杀来,遇春觉察他到了,做好充分战斗准备,等待着他的到来。常遇春分散兵力到北边护城河城,拦截了他的后路。作战很久,未分胜负,张士诚派一千多名骑兵帮助张士信,自己又出兵到山塘作为援助。山塘路狭窄,堵塞不可前进,指挥部下渐渐退却。常遇春抚着王弼手背说:“军中都称你是猛将,你能为我获取这个人吗?”王弼说“好”,纵马挥舞双刀奋力搏击。敌人稍稍退却,常遇春率军乘机进击,于是大败他们,在沙盆潭溺死的人很多。士诚原有的号“十条龙”勇胜军,常穿着银色铠甲精美华丽的衣服,出入阵中,那天都被溺死。张士诚的马受惊掉落水中,几乎不能获救,乘着轿子进入城中,倏忽之间想不出计策。当时降将李伯升了解张士诚形势急迫,想要劝说他让他归顺,于是派遣门客到张士诚门前报告紧急情况。张士诚召他进入,然而始终疑惑,不能决断。壬子日,张士诚又率兵从胥门突击出去,锋芒很盛,常遇春抵御他,他的军队渐渐退却。张士信正在城楼上督战,忽然大喊说:“军士疲惫了,暂且停止吧。”于是敲锣收兵。常遇春趁机追赶,张士诚又大败。从此张士诚不敢再出来,九月辛巳日,徐达督促将士攻破葑门,常遇春也打破了阊门新寨,于是率领士众渡桥,进军逼近城下。申时,张士诚的军队大溃败,各将领像蚂蚁一样趋集缘附登上城墙,城被攻破。张士诚收集剩下的军队二三万人,亲自率领他们,在万寿寺东街作战,又败了。张士诚仓皇之间归逃,跟从他的人仅仅几个骑兵。张士诚最终上吊而死,被赐予棺材埋葬了。

于是评价的人认为张士诚的失误,在于不理政事无为而治,上下相互蒙骗,骄横的将领李伯升、吕珍之类的人都人品低下不值一提,黄、蔡三参军之类的人善变迂阔没有大计,因此出谋划策的主要人物受到谗言,武士被捆绑。张士诚内心柔软怯懦,白白地失去机会,这就是他亡身的原因。最终晚景不好,后悔莫及,齐云一把火,全家人都自焚而死。难道是太祖灭了张士诚吗?是张士诚自取灭亡啊!

15.A 16.①“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾/大好江山被异族侵占的悲愤(第一联),②对荆轲的赞美(第二联),③国仇未报的惭愧,④对宋朝廷不思恢复的讽刺(第三、四联)。

【解析】15.试题分析:本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。A项,结合诗句内容分析,“意在说明荆轲距离当下已很遥远”错。写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,说明“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾。故选A。

16.试题分析:本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。此类试题解答时,答题时要注意结合诗歌的标题、注释和诗中表情达意的重点字词语进行分析。“坡陀荆棘冢,狐兔伏蓁莽”,写荆轲墓荆棘丛生、狐兔乱窜的荒芜之态,说明“荆轲精神”被世人遗忘的遗憾,大好江山被异族侵占的悲愤。“千古见精爽”,对荆轲的赞美。“国仇久不复,惊觉泚吾颡”,国仇未报的惭愧。“国仇久不复”“何时真过兹,薄酹神所飨”,对宋朝廷不思恢复的讽刺。

【点睛】对于诗歌情感题,一般的考查方向有二,一是考查情感的体现方式,二是考查情感的内容。一般答题的时候,尽量两者都涉及。对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。故考生在答题的时候,应先借助题干明确考查的是哪个方面的内容,有无暗示。

17. 师者 所以传道受业解惑也 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 鸿雁不堪愁里听 云山况是客中过

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字有:“受”“沧”“雁”。

18.①见仁见智 ②与世隔绝 ③艰苦卓绝 19.离心机像一只巨大的铁钳,紧紧夹住旋转舱,在圆形的超重实验室里飞速旋转。 20.①设问:先用“陈冬选择了什么?”设问,然后作答,有提起注意、引导思考、强化回答内容的效果。

②排比:连用4个“选择了”的语句,并同为动宾结构,形式整齐,节奏感强,层层递进,把陈冬的人生选择有层次地表达出来,表达了对陈冬舍小家、为大家的崇高的人生选择的赞美。

【解析】18.本题考查学生准确理解常见成语的意义,情境补写的能力。

第一空,根据原文“不同的人会有不同的看法”可知,这个问题并没有一个完全统一的答案,而是根据人们的不同想法和选择而产生变化,故可填“见仁见智”。见仁见智:对同一个问题,不同的人从不同的立场或角度有不同的看法。

第二空,根据原文“直到执行神舟十一号任务时,才被媒体公布于大众视野”可知,在此之前陈东一直隐姓埋名,在远离市区的航天城艰苦训练,故可填“与世隔绝”。与世隔绝:与社会上的人们隔离,断绝来往;形容隐居或人迹不到的极偏僻地方。

第三空,根据原文“抱定这个信念,陈冬毅然闯过重重难关”可知,陈东“终于登上天梯,拿到前往‘天宫’的入场券”前经历了非常艰苦的训练,故可填“艰苦卓绝”。艰苦卓绝:坚忍刻苦的精神超过寻常。

19.本题考查学生变换句式的能力。

原文语句中,“像一只巨大的铁钳的离心机”是定语+中心语成分,其中“像一只巨大的铁钳的”是修饰定语,而“离心机”则是句子的主语,因此在改写时,可将句子的这一成分改写为主语+谓语+宾语形式,即“离心机像一只巨大的铁钳”。

后半句中,“在圆形的超重实验室里紧紧夹住旋转舱飞速旋转”的主语仍是“离心机”,但却有两个动作,一个是“紧紧夹住”,一个是“飞速旋转”。因此,可将这两部分拆分成两个先后顺序不同的句子,即“紧紧夹住旋转舱,在圆形的超重实验室里飞速旋转”。

20.本题考查学生赏析语句表达效果的能力。

画线句中,“陈冬选择了什么 ”是问句,而后文“选择了……”则给出了陈东具体选择的东西。有问有答,因此,这里用了设问手法。而作者首先提问,可以引起读者注意,紧接着给出回答,则具有引导思考、强化回答内容的效果。

在回答句“他选择了奔赴太空,选择了远离亲人,选择了风险和奉献,远择了随时都要听从党和国家的召唤”中,作者一连用了4个“选择了”,并在这一相同的动词后,分别给出了“奔赴太空”“远离亲人”“风险和奉献”“随时都要听从党和国家的召唤”这四个看似不同的宾语。这四组动宾结构,形式整齐,节奏感强,层层递进,把陈冬的人生选择有层次地表达出来,表达了对陈冬舍小家、为大家的崇高的人生选择的赞美。

21.C 22.①也向自己的作品一样

②而狄更斯便属于这一卓越行列

③他的创作及其丰富多彩

【解析】21.本题考查学生正确使用标点符号的能力。

文中“其中的原因也不难找到”后面开始写三个原因,可见这里的冒号表示“引起下文的分说”。

A.表示提示下文;

B.表示总结上文;

C.表示引起下文的分说;

D.表示解释说明。

故选C。

22.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一空,此处是说有些作家的人生,与上句有些作家的平淡人生不同,“不仅留下了精彩的作品,而且……”,“非常富有传奇色彩”,说明这类作家的人生很精彩;此空需要把“作品的精彩”和“人生的精彩”勾连起来,因此可以写“也像自己的作品一样”。

第二空,此处介绍狄更斯罕见声誉的三个原因,这里是第二个原因——“幽默”,因为后面是分号,可见内容只与前文“世界上伟大的幽默作家屈指可数”有关;强调“世界上伟大的幽默作家屈指可数”是为了突出狄更斯,因此可以写“而狄更斯便属于这一卓越行列”。

第三空,此空思路比较简单,后文说“因此狄更斯的创作是充沛的创作力、清新的幽默和丰富多彩这三者的奇妙结合”,此句是对上文三个原因的简单总结,可知此处与“丰富多彩”有关,因此可以写“他的创作及其丰富多彩”。

23.略

【详解】本题考查学生任务驱动型作文的写作能力。

审题:

材料分为两层内容,第一层是对工匠精神的阐述,并且给出“热爱与专注”、“一丝不苟”、“精益求精”、“对传统的发扬与创新”这些工匠精神需要品质等。第二层是在第一层的基础上的延伸和深化。指出工匠精神也是一种伦理精神,无论生活还是工作,都应该像匠人那个具有“工匠精神”。

从材料中我们不难发现,劳动或工作中需要有工匠精神,做人也需要工匠精神。这样看来,写作就不能仅仅限于我们平时理解的“工匠精神”这一范围,应该有所提升。劳动或工作中需要精益求精、一丝不苟,也需要发扬传统与创新传统,但是为人处理中也需要热爱与专注。因此写作时可以写出梯度,这样的文章就更有深度了。

任务要求是学校团委将开展“发展工匠精神,做新时代有志青年”的主题征文活动,因此可以把“发扬工匠精神”作为重点来写,比如写一些平凡岗位上的普通劳动者,修鞋匠、车床工、裁缝等,这些人是如何精益求精,如何一丝不苟;也可以写一些从事较高端职业的人,如精密仪器制造者,他们又是如何用专业,用精湛体现“工匠精神”的。接下来可以深化,由劳动或工作延伸到做人,在品德修养方面,我们也需要这种精神,让自己成为一个有德行的人。在任务当中还有“做新时代有志青年”,这意味着写作的时候,要立足自身,怎么在工作和品质修养方面做到“工匠精神”,做一个真正的“工匠”。

在写作安排上,我们不妨主体采用“总分总”的结构形式,主体采用并列结构的形式。开篇引出工匠精神,并对其进行简要阐释;然后在主体处阐述怎样才能做到工匠精神;最后再次点题。在主体安排处,可以在材料的基础上再深入阐发,如让心中驻进工匠精神,需要心怀热爱和欣赏;让心中驻进工匠精神,需要拥有足够的恒心的毅力等。根据个人的具体情况确定安排几个分论点即可。

【立意】1.拥有工匠精神可以创造属于自己的奇迹。

2.力戒浮躁,砥砺志趣方能成就好“工匠”。

3.是工匠精神让我们别有洞天。

4.专注与专业成就工匠精神。

5.工匠精神需要传承和发展。

6.人生也需要“工匠精神”。

试卷第2页,共2页

同课章节目录