2023高中历史学考复习交流课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023高中历史学考复习交流课件(41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 11:21:44 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

再认识 再回首 再坚守

——历史学考且行且思

学考的惯性思维

成绩采用等级制,设A、B、C、D、E5个等级,其中E为不合格。主要考察学生学科基础知识的掌握情况;以往的关注点:A等15%,E等不超过5%;

其地位远不如选考甚至联盟考或期末统测。

2022届我校毕业生历史成绩细节数据的分析

1.38人上特控(共246人),除2人选课未选历史,36人历史选考平均分94.17,历史学考A级率100%;

一、学考重要性的再认识

为高三选考奠定基础与增强信心!

2.“三位一体”报考人数达51人,(省重点高校以上)成功上岸7人,历史学考A级率100%;中位学校的学生日益重视。

如浙工大报考要求符合以下条件之一的考生可申请:

1.学业水平考试7门(含)以上科目为A等,其余为C等(含)以上。

2.学业水平考试5门(含)以上科目为A等,其余为C等(含)以上,且符合专项条件之一者。

为录取理想高校提供了新的契机与途径!

3.中外合作(出国留学班)

如英国部分大学的申请条件:除英语成绩雅思6.5分以上,学术成绩要求申请者的高中成绩优良,省级成绩达到3A及以上,并全部合格,对高考成绩并不做硬性要求。

为出国留学深造铺设了坦途!

相当数量的学生把历史

预设为学考A的重要科目

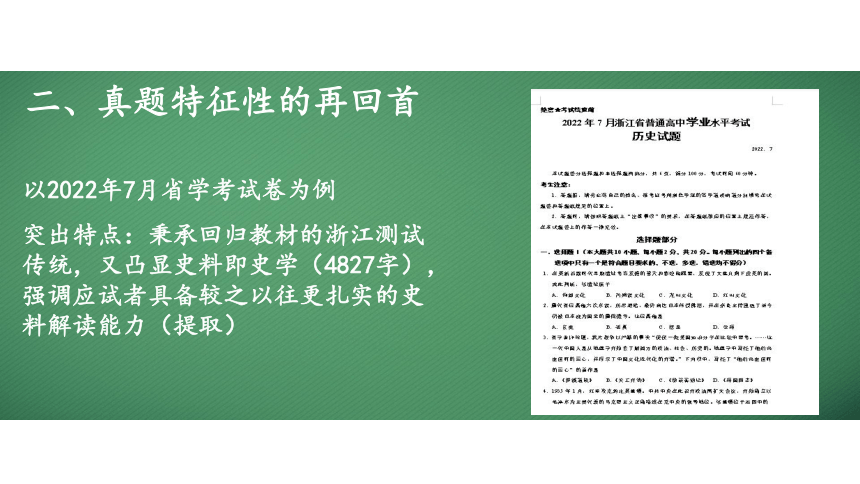

以2022年7月省学考试卷为例

突出特点:秉承回归教材的浙江测试传统,又凸显史料即史学(4827字),强调应试者具备较之以往更扎实的史料解读能力(提取)

二、真题特征性的再回首

(一)史料形式呈现多样性

1.文字史料:15则(其中选择第25题题干加选项共158字)

2.表格史料:2则(第9题近代社会革命、第15题1911—1925上海近代工业)

3.图片史料:4则(第4题长征、第16题日记、第26题材料一:唐三省位置、材料二:元疆域)

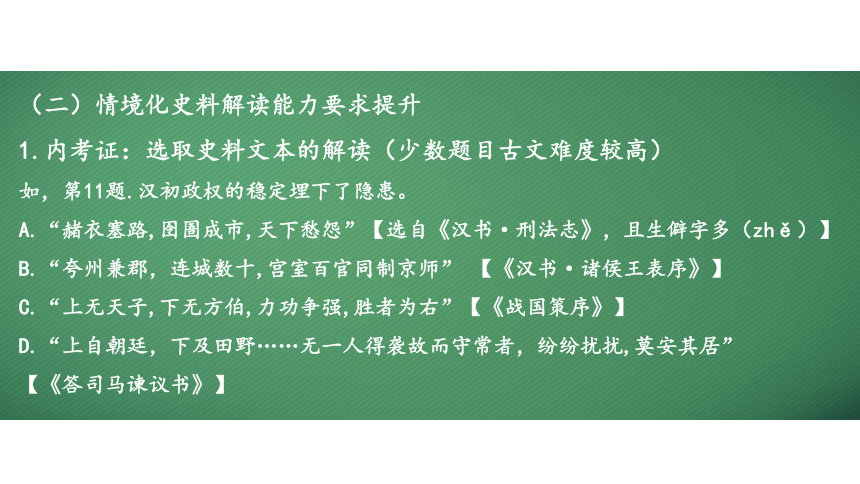

(二)情境化史料解读能力要求提升

1.内考证:选取史料文本的解读(少数题目古文难度较高)

如,第11题.汉初政权的稳定埋下了隐患。

A.“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨”【选自《汉书·刑法志》,且生僻字多(zhě)】

B.“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师” 【《汉书·诸侯王表序》】

C.“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”【《战国策序》】

D.“上自朝廷,下及田野……无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居”

【《答司马谏议书》】

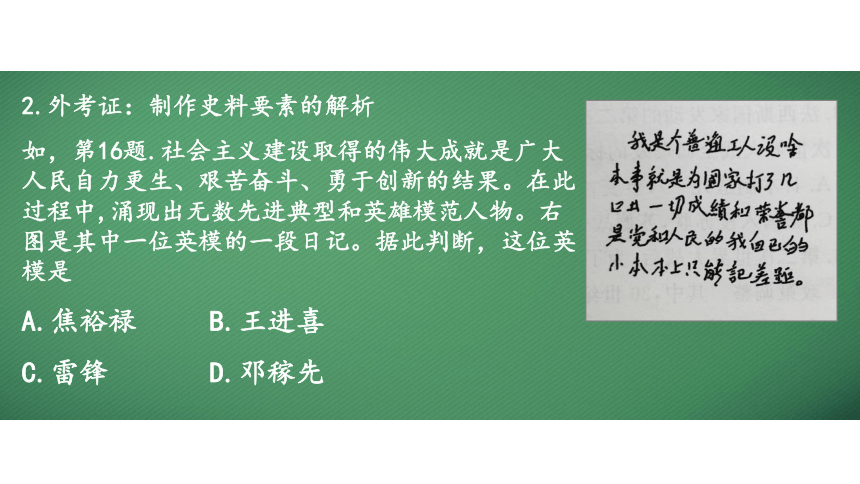

2.外考证:制作史料要素的解析

如,第16题.社会主义建设取得的伟大成就是广大人民自力更生、艰苦奋斗、勇于创新的结果。在此过程中,涌现出无数先进典型和英雄模范人物。右图是其中一位英模的一段日记。据此判断,这位英模是

A.焦裕禄 B.王进喜

C.雷锋 D.邓稼先

(三)素养性史料突显价值引领

发挥历史学科育人价值,推动立德树人走深走实,引导青年铸牢信仰之基,增强理论自信,弘扬中华优秀传统文化,彰显文化底色。

——教育部教育考试院(2022.8)

(三)素养性史料突显价值引领

如,第26题.主题“中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧”。

——文化自信、制度自信

如,第27题.主题“无论是自然科学还是社会科学,都深刻地影响人们的社会生活”。

——科学影响人类社会

三、复习原点性的再坚守

当问题相对复杂、难理头绪的时候,请回想一下原点!

历史学考的原点一

人的能动性

教师:责任、合作、创新

学生:目标、信心、笃行

历史学考的原点二:文本的坚守性

《教学指导意见》

《高中课标解读》

历史学考的原点二

《教学指导意见》

单元学习目标(二标):水平1-2学习目标;

水平3-4学习目标

单元教学建议(三基):基础概念

基本能力

基层规律

学业评价示例

课标分析

单元知识结构

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

明至清中叶中国版图的奠定及其重要意义 能够选择恰当的时空尺度,简述明清经略边疆的具体措施;能够知道清中期疆域的四至,现代中国的版图逐渐定型。 能够结合相关史料,解释清朝基本奠定了现代中国的版图,理解统一多民族国家版图奠定的重要意义,进而认识到保卫领土和领海完整是每一个中华儿女责任与使命。

(时空观念下的具体管理措施与疆域版图方位)

(家国情怀引领下的历史地位、深远意义与天地立心)

历史学考的原点三

《中外历史纲要》上、下

《历史学习图册》上、下

1.基于教材文本的学科记忆(关键词句挖空)

如,第2题.唐代有位高僧六次东渡,历尽艰险,最终到达日本传授佛法,并在奈良主持建造了至今仍被日本视为国宝的唐招提寺。这位高僧是

A.玄奘 B.鉴真

C.法显 D.空海

教材文本(纲要上54页)

关键词句挖空

1.基于教材文本的学科记忆(关键语段背诵)

如,第26题.结合所学,简述这一制度(行省制)的积极影响。(纲要上61-62)

2.讲授教材图片或者图册,强调细节

如,第4题.1935年1月,红军攻克黔北某重镇。中共中央在此召开政治局扩大会议,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位。该重镇位于右图中的

A.① B.②

C.③ D.④

教材图片(纲要上147页)

强调重要的地点以及易混(附近)的地点

如贵阳与遵义

瑞金与井冈山

吴起镇与会宁

历史重要图片整合与收集

1.教材上的所有图片;

2.图册上的重要图片;

3.标注相应页码;

2.根据教材图片或者图册,强调细节

如,第26题第二小问,结合材料二,分别写出元代管辖吐蕃地区和琉球的机构名称。

此图来自纲要上册57页,图册上册47页

历史重要图片整合与收集

4.突显疆域图的重要性

2023年7月省高中历史学考备考想法

1.夯实基础,秉持原典为本(教材文本、历史图册);

2.整合知识,提升关键能力(考点迁移、学习工具);

3.提纲挈领,涵育核心素养(唯物辩证、逻辑思维);

4.精磨专练,优化评价体系(研究真题、单元抽测)

其中学习工具:时间轴、思维图、问题链、导学案、小论文

1.时间轴:以具体的时间为脉络、以特定的区域为对象,突显对时空观念的强调,所谓时空观念,就是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式,而任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史实有准确的理解。

(1)整合教材,以轴载史

该主题所涉及的政治、经济、战争等内容在一定程度上被割裂开来,分离、零散地跳跃分布于不同章节中,除了涉及第七单元第14课“第一次世界大战与战后国际秩序”以外,还分布于第四单元第9课“资产阶级革命与资产主义制度的确立”(德意志帝国的建立)、第五单元第10课“影响世界的工业革命”(第二次工业革命)和第六单元第12课“资本主义世界殖民体系的形成”(英德殖民冲突),这造成学生对该知识点的“消化不良”,而使用时间轴辅助教学则可以有效整合教材内容,通过重新挖掘处理相关的历史信息,将其中存在和发展的客观规律或内在次序,以合乎理性的历史思维展现给学生,从而建构起“纵成线、横成片”的历史知识体系,促使学生在时空框架下理解历史的变化与延续、统一与多样、整体与局部。

(2)强调时空,划分阶段

梳理英德两国在1864至1913年期间所发生的一系列重大事件,揭示出一战前英德关系呈现由缓和到紧张的风云变幻,并将其划分为两个阶段:

互利与共存阶段和对峙与冲突阶段。

(3)厘清逻辑,涵育唯物

①透过现象看本质,剖析英德关系恍如隔世的前因后果,得出“英德关系由共容转向冲突实质上反映了两国在力量消长下基于各自利益的博弈。”

②偶然之中存必然,洞察英德在第二次工业革命中的此消彼长,阐明“早在十九世纪上半叶,普鲁士政府就秉承威廉·冯·洪堡‘研究教学合一’的精神,致力于本国教育体制的改革,并注重科技与经济的结合,积极将最新科技成果引入生产领域,西门子的发明虽只是一种历史偶然现象,但却蕴藏着在先进教育改革助力下,新兴帝国主义迅速崛起于第二次工业革命的历史必然。”

(1)整合教材,以轴载史

(2)强调时空,划分阶段

(3)厘清逻辑,涵育唯物

2022年12月,《以轴载史 融注时空 涵育唯物》发表于《中学历史教学参考》2022年第十二期上(综合版)

2.思维图:围绕课程的主题,利用图像、线条、关键词把一些分散的知识点串联起来,使知识形成网络,从而提升学生将相关知识结构化与可视化的能力(学生制图、合作、评价)

3.问题链:根据新课程的特点,针对学生学习过程中可能产生的困惑,通过将历史教材知识转换成为层次鲜明、具有系统性的课堂提问,围绕问题链收集史料和组织教学,在问题链中承载历史素养的培养,启发学生的历史思维,培养学生自主提出历史学习问题链的能力。

两税法的内容与特点是?

从“租庸调制”到“两税法”变革的背景与意义?

辨析“两税法”的不同评价及原因?

总结赋税制度的演变趋势?

4.导学案:教师为指导学生进行主动学习而编制的有学习目标、学习内容、学习流程的学习活动方案,旨在促成学生“获取和解读历史信息的能力”的生长。

5.小论文

近年来,历史小论文在学考试题中开始出现,其实质就是用议论文的形式结合材料和所学知识回答问题,突出特点是试题没有固定的参考答案,只有评分参考要求,从而使学生能够充分利用已学的历史知识,展示自己的才华。但小论文集考查学生从史料中获取有效信息(提取观点)能力、基础知识运用能力、逻辑思维能力、语言表达能力等多种能力于一身。因此它的开放性并不等于可以信马由缰,无拘无束。

设想探究:布置任务,小组讨论,让同学们根据论文评分标准给学生完成的历史小论文打分,教师讲评、指导、重复。

教材、课标已变(双新)

学生要求与期望在变(通过 A )

一线教师的工作目标需转变!

取乎其上,得乎其中;

取乎其中,得乎其下;

取乎其下,则无所得矣。

——《论语》

敬请批评指正,谢谢!

再认识 再回首 再坚守

——历史学考且行且思

学考的惯性思维

成绩采用等级制,设A、B、C、D、E5个等级,其中E为不合格。主要考察学生学科基础知识的掌握情况;以往的关注点:A等15%,E等不超过5%;

其地位远不如选考甚至联盟考或期末统测。

2022届我校毕业生历史成绩细节数据的分析

1.38人上特控(共246人),除2人选课未选历史,36人历史选考平均分94.17,历史学考A级率100%;

一、学考重要性的再认识

为高三选考奠定基础与增强信心!

2.“三位一体”报考人数达51人,(省重点高校以上)成功上岸7人,历史学考A级率100%;中位学校的学生日益重视。

如浙工大报考要求符合以下条件之一的考生可申请:

1.学业水平考试7门(含)以上科目为A等,其余为C等(含)以上。

2.学业水平考试5门(含)以上科目为A等,其余为C等(含)以上,且符合专项条件之一者。

为录取理想高校提供了新的契机与途径!

3.中外合作(出国留学班)

如英国部分大学的申请条件:除英语成绩雅思6.5分以上,学术成绩要求申请者的高中成绩优良,省级成绩达到3A及以上,并全部合格,对高考成绩并不做硬性要求。

为出国留学深造铺设了坦途!

相当数量的学生把历史

预设为学考A的重要科目

以2022年7月省学考试卷为例

突出特点:秉承回归教材的浙江测试传统,又凸显史料即史学(4827字),强调应试者具备较之以往更扎实的史料解读能力(提取)

二、真题特征性的再回首

(一)史料形式呈现多样性

1.文字史料:15则(其中选择第25题题干加选项共158字)

2.表格史料:2则(第9题近代社会革命、第15题1911—1925上海近代工业)

3.图片史料:4则(第4题长征、第16题日记、第26题材料一:唐三省位置、材料二:元疆域)

(二)情境化史料解读能力要求提升

1.内考证:选取史料文本的解读(少数题目古文难度较高)

如,第11题.汉初政权的稳定埋下了隐患。

A.“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨”【选自《汉书·刑法志》,且生僻字多(zhě)】

B.“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师” 【《汉书·诸侯王表序》】

C.“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”【《战国策序》】

D.“上自朝廷,下及田野……无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居”

【《答司马谏议书》】

2.外考证:制作史料要素的解析

如,第16题.社会主义建设取得的伟大成就是广大人民自力更生、艰苦奋斗、勇于创新的结果。在此过程中,涌现出无数先进典型和英雄模范人物。右图是其中一位英模的一段日记。据此判断,这位英模是

A.焦裕禄 B.王进喜

C.雷锋 D.邓稼先

(三)素养性史料突显价值引领

发挥历史学科育人价值,推动立德树人走深走实,引导青年铸牢信仰之基,增强理论自信,弘扬中华优秀传统文化,彰显文化底色。

——教育部教育考试院(2022.8)

(三)素养性史料突显价值引领

如,第26题.主题“中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧”。

——文化自信、制度自信

如,第27题.主题“无论是自然科学还是社会科学,都深刻地影响人们的社会生活”。

——科学影响人类社会

三、复习原点性的再坚守

当问题相对复杂、难理头绪的时候,请回想一下原点!

历史学考的原点一

人的能动性

教师:责任、合作、创新

学生:目标、信心、笃行

历史学考的原点二:文本的坚守性

《教学指导意见》

《高中课标解读》

历史学考的原点二

《教学指导意见》

单元学习目标(二标):水平1-2学习目标;

水平3-4学习目标

单元教学建议(三基):基础概念

基本能力

基层规律

学业评价示例

课标分析

单元知识结构

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

明至清中叶中国版图的奠定及其重要意义 能够选择恰当的时空尺度,简述明清经略边疆的具体措施;能够知道清中期疆域的四至,现代中国的版图逐渐定型。 能够结合相关史料,解释清朝基本奠定了现代中国的版图,理解统一多民族国家版图奠定的重要意义,进而认识到保卫领土和领海完整是每一个中华儿女责任与使命。

(时空观念下的具体管理措施与疆域版图方位)

(家国情怀引领下的历史地位、深远意义与天地立心)

历史学考的原点三

《中外历史纲要》上、下

《历史学习图册》上、下

1.基于教材文本的学科记忆(关键词句挖空)

如,第2题.唐代有位高僧六次东渡,历尽艰险,最终到达日本传授佛法,并在奈良主持建造了至今仍被日本视为国宝的唐招提寺。这位高僧是

A.玄奘 B.鉴真

C.法显 D.空海

教材文本(纲要上54页)

关键词句挖空

1.基于教材文本的学科记忆(关键语段背诵)

如,第26题.结合所学,简述这一制度(行省制)的积极影响。(纲要上61-62)

2.讲授教材图片或者图册,强调细节

如,第4题.1935年1月,红军攻克黔北某重镇。中共中央在此召开政治局扩大会议,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位。该重镇位于右图中的

A.① B.②

C.③ D.④

教材图片(纲要上147页)

强调重要的地点以及易混(附近)的地点

如贵阳与遵义

瑞金与井冈山

吴起镇与会宁

历史重要图片整合与收集

1.教材上的所有图片;

2.图册上的重要图片;

3.标注相应页码;

2.根据教材图片或者图册,强调细节

如,第26题第二小问,结合材料二,分别写出元代管辖吐蕃地区和琉球的机构名称。

此图来自纲要上册57页,图册上册47页

历史重要图片整合与收集

4.突显疆域图的重要性

2023年7月省高中历史学考备考想法

1.夯实基础,秉持原典为本(教材文本、历史图册);

2.整合知识,提升关键能力(考点迁移、学习工具);

3.提纲挈领,涵育核心素养(唯物辩证、逻辑思维);

4.精磨专练,优化评价体系(研究真题、单元抽测)

其中学习工具:时间轴、思维图、问题链、导学案、小论文

1.时间轴:以具体的时间为脉络、以特定的区域为对象,突显对时空观念的强调,所谓时空观念,就是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式,而任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史实有准确的理解。

(1)整合教材,以轴载史

该主题所涉及的政治、经济、战争等内容在一定程度上被割裂开来,分离、零散地跳跃分布于不同章节中,除了涉及第七单元第14课“第一次世界大战与战后国际秩序”以外,还分布于第四单元第9课“资产阶级革命与资产主义制度的确立”(德意志帝国的建立)、第五单元第10课“影响世界的工业革命”(第二次工业革命)和第六单元第12课“资本主义世界殖民体系的形成”(英德殖民冲突),这造成学生对该知识点的“消化不良”,而使用时间轴辅助教学则可以有效整合教材内容,通过重新挖掘处理相关的历史信息,将其中存在和发展的客观规律或内在次序,以合乎理性的历史思维展现给学生,从而建构起“纵成线、横成片”的历史知识体系,促使学生在时空框架下理解历史的变化与延续、统一与多样、整体与局部。

(2)强调时空,划分阶段

梳理英德两国在1864至1913年期间所发生的一系列重大事件,揭示出一战前英德关系呈现由缓和到紧张的风云变幻,并将其划分为两个阶段:

互利与共存阶段和对峙与冲突阶段。

(3)厘清逻辑,涵育唯物

①透过现象看本质,剖析英德关系恍如隔世的前因后果,得出“英德关系由共容转向冲突实质上反映了两国在力量消长下基于各自利益的博弈。”

②偶然之中存必然,洞察英德在第二次工业革命中的此消彼长,阐明“早在十九世纪上半叶,普鲁士政府就秉承威廉·冯·洪堡‘研究教学合一’的精神,致力于本国教育体制的改革,并注重科技与经济的结合,积极将最新科技成果引入生产领域,西门子的发明虽只是一种历史偶然现象,但却蕴藏着在先进教育改革助力下,新兴帝国主义迅速崛起于第二次工业革命的历史必然。”

(1)整合教材,以轴载史

(2)强调时空,划分阶段

(3)厘清逻辑,涵育唯物

2022年12月,《以轴载史 融注时空 涵育唯物》发表于《中学历史教学参考》2022年第十二期上(综合版)

2.思维图:围绕课程的主题,利用图像、线条、关键词把一些分散的知识点串联起来,使知识形成网络,从而提升学生将相关知识结构化与可视化的能力(学生制图、合作、评价)

3.问题链:根据新课程的特点,针对学生学习过程中可能产生的困惑,通过将历史教材知识转换成为层次鲜明、具有系统性的课堂提问,围绕问题链收集史料和组织教学,在问题链中承载历史素养的培养,启发学生的历史思维,培养学生自主提出历史学习问题链的能力。

两税法的内容与特点是?

从“租庸调制”到“两税法”变革的背景与意义?

辨析“两税法”的不同评价及原因?

总结赋税制度的演变趋势?

4.导学案:教师为指导学生进行主动学习而编制的有学习目标、学习内容、学习流程的学习活动方案,旨在促成学生“获取和解读历史信息的能力”的生长。

5.小论文

近年来,历史小论文在学考试题中开始出现,其实质就是用议论文的形式结合材料和所学知识回答问题,突出特点是试题没有固定的参考答案,只有评分参考要求,从而使学生能够充分利用已学的历史知识,展示自己的才华。但小论文集考查学生从史料中获取有效信息(提取观点)能力、基础知识运用能力、逻辑思维能力、语言表达能力等多种能力于一身。因此它的开放性并不等于可以信马由缰,无拘无束。

设想探究:布置任务,小组讨论,让同学们根据论文评分标准给学生完成的历史小论文打分,教师讲评、指导、重复。

教材、课标已变(双新)

学生要求与期望在变(通过 A )

一线教师的工作目标需转变!

取乎其上,得乎其中;

取乎其中,得乎其下;

取乎其下,则无所得矣。

——《论语》

敬请批评指正,谢谢!

同课章节目录