2022-2023学年黑龙江省齐齐哈尔市高三(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年黑龙江省齐齐哈尔市高三(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 403.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 08:38:49 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年黑龙江省齐齐哈尔市高三(上)期末历史试卷

1. 《礼记 王制》云:“……天地寒暖燥湿,广谷大川异制。民生其间者居为……”,西周封建着眼于天、地、人,尊“地之义”“民之行”“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜”,以求“藏天下于地方、由地方以见天下”。据此可知,西周封建( )

A. 消弭了地域间的文化差异 B. 源于自然风土民情

C. 秉持天下一家的治国理念 D. 以神权政治为核心

2. 如表为汉武帝铸币制度调整表,该制度调整( )

年份 铸币重量 相关规制

公元前118年

(武帝元狩5年) 废三铢钱,铸五铢钱 钱文首创“五铢”,令郡国铸造。

公元前115年

(武帝元鼎2年) 铸赤仄钱,一枚当5个普通五铢钱 令京师造,国家赋税收入均使用此钱。

公元前113年

(武帝元鼎4年) 铸造五铢钱。标准重量3.26克,实测3.10克。 钱文“五铢”,重如其文。将都国铸币权收归中央,专令上林一官铸造,五铢钱制度建立。

A. 平抑了汉初的物价飞涨 B. 契合了积极有为的时代主题

C. 强化了货币的经济功能 D. 加剧了地区间经济的不平衡

3. 唐建中元年(780年),“两税法”改革开始推行,内容包括:选取该州课税钱谷量最多一年的额数,作为该州的两税定额,再将这个定额划分成上供(上缴国库),送使(节度使留用)留州(州财政留用)三个份额,史称“两税三分”。这一改革( )

A. 强化了唐朝中央集权制度 B. 激化了政府与藩镇的矛盾

C. 实现了财政资源重新配置 D. 严重削弱了州县财政实力

4. 清代乾隆年间,在广东的制糖业中,商人往往预先向庶农发放糖本,冬天则收取糖利;在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走;在盛产棉布的无锡,一些商人开设棉花庄,专门以棉花向小生产者换取棉布。由此可见当时( )

A. 私营手工业占据主导地位 B. 商业资本渗入生产领域

C. 农产品商品化程度加深 D. 手工业生产规模扩大

5. 广东籍侍郎罗惇衍在其奏疏中说,当地“人心愤夷已极,而地方官自夷人入城以来,每讳言夷务,甚至文移公牍,称夷务为洋务,又称为外国事件,不敢斥言夷字”。这一奏疏( )

A. 痛斥了地方民众的媚外行径 B. 反映了部分官员的保守心态

C. 折射出西方列强的丑恶嘴脸 D. 预示中国外交理念的近代化

6. 1922年6月,中共中央发表《中国共产党对于时局的主张》,指出无产阶级在目前最切要的工作是联络民主派共同对付与帝国主义勾结的封建军阀革命,建立一个民主主义的联合战线,以达到军阀覆灭能够建设民主政治。这表明,当时中共中央

A. 强调无产阶级对中国革命的领导权 B. 认为社会主义革命已是历史潮流

C. 正确分析国情并明确民主革命目标 D. 建立了国共合作反对军阀的方针

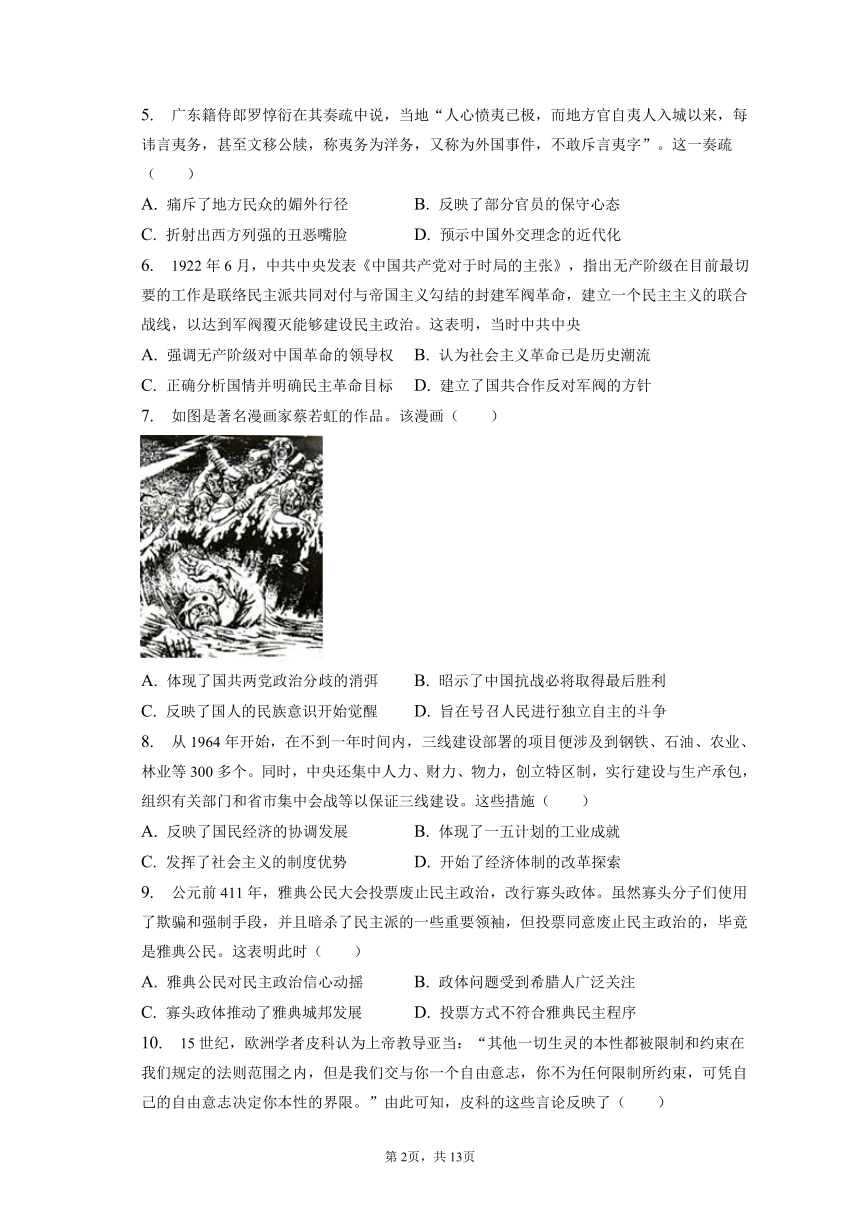

7. 如图是著名漫画家蔡若虹的作品。该漫画( )

A. 体现了国共两党政治分歧的消弭 B. 昭示了中国抗战必将取得最后胜利

C. 反映了国人的民族意识开始觉醒 D. 旨在号召人民进行独立自主的斗争

8. 从1964年开始,在不到一年时间内,三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个。同时,中央还集中人力、财力、物力,创立特区制,实行建设与生产承包,组织有关部门和省市集中会战等以保证三线建设。这些措施( )

A. 反映了国民经济的协调发展 B. 体现了一五计划的工业成就

C. 发挥了社会主义的制度优势 D. 开始了经济体制的改革探索

9. 公元前411年,雅典公民大会投票废止民主政治,改行寡头政体。虽然寡头分子们使用了欺骗和强制手段,并且暗杀了民主派的一些重要领袖,但投票同意废止民主政治的,毕竟是雅典公民。这表明此时( )

A. 雅典公民对民主政治信心动摇 B. 政体问题受到希腊人广泛关注

C. 寡头政体推动了雅典城邦发展 D. 投票方式不符合雅典民主程序

10. 15世纪,欧洲学者皮科认为上帝教导亚当:“其他一切生灵的本性都被限制和约束在我们规定的法则范围之内,但是我们交与你一个自由意志,你不为任何限制所约束,可凭自己的自由意志决定你本性的界限。”由此可知,皮科的这些言论反映了( )

A. 西方人文主义思想的影响 B. 资产阶级革命高潮的到来

C. 启蒙运动自由平等的理念 D. 基督教在欧洲影响的削弱

11. 1918年12月,当威尔逊总统踏上欧洲血染的土地时,广大民众曾满怀热情地将他当作“救世主——和平王子”来欢迎,而同一时期,柏林、汉堡和布达佩斯却大都建立了苏维埃政权。这主要反映了( )

A. 凡尔赛体系的自身缺陷 B. 欧洲分裂局面正式形成

C. 欧洲主导全球时代终结 D. 欧洲构建新秩序的期望

12. 20世纪80年代中期,美国等西方大国从维护自身利益的需要出发,确定战略控制范围,首先提出了利益边疆的概念,纷纷建立利益边疆。边疆观也随之转型。这反映出( )

类型 内涵 特征 内容

领土边疆 主权国家管辖的地理空间的边缘部分。 空间的地表性,边界的确定性,管辖权的排他性。 陆疆

海疆

空疆

地底疆

利益边疆 国家安全和国家利益的范围所及空间。 空间的利益性、边界的模糊性,权利的交错性。 经济边疆

文化边疆

信息边疆

太空边疆

A. 国际格局与国际秩序即将被重新构建 B. 全球化进程影响了大国扩张的方式

C. 冷战结束后美国力图建立单极世界 D. 美苏在科技领域的角逐日益激烈

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:清朝建立后,相比起其他方向的边疆,对西北边疆的管治最复杂。康熙年间,清朝平定准噶尔部噶尔丹叛乱。乾隆二十三年(1758),清朝终于彻底击溃准噶尔部。1759年,清朝平定新疆大小和卓之乱,统一天山南北,完成了版图的大一统。1761年,理藩院制定了《回疆则例》,次年设立伊犁将军为全疆最高军政长官。在地方治理上,临近甘肃的地区实行府县制,天山北路实行札萨克制,天山南路实行伯克制。清朝还组织移民入疆,在新疆设置了各种类型的屯垦区,包括兵屯、遣屯、民屯等。西北边疆地区社会经济大幅度提高,伊犁地区“较之以前,富裕数倍,实与内地无异”。到光绪十年(1884),清朝在新疆建省,至此西北地区与中原的一体化完成。

——摘编自陈季君《论中国古代边疆与中原一体化的历史进程》等

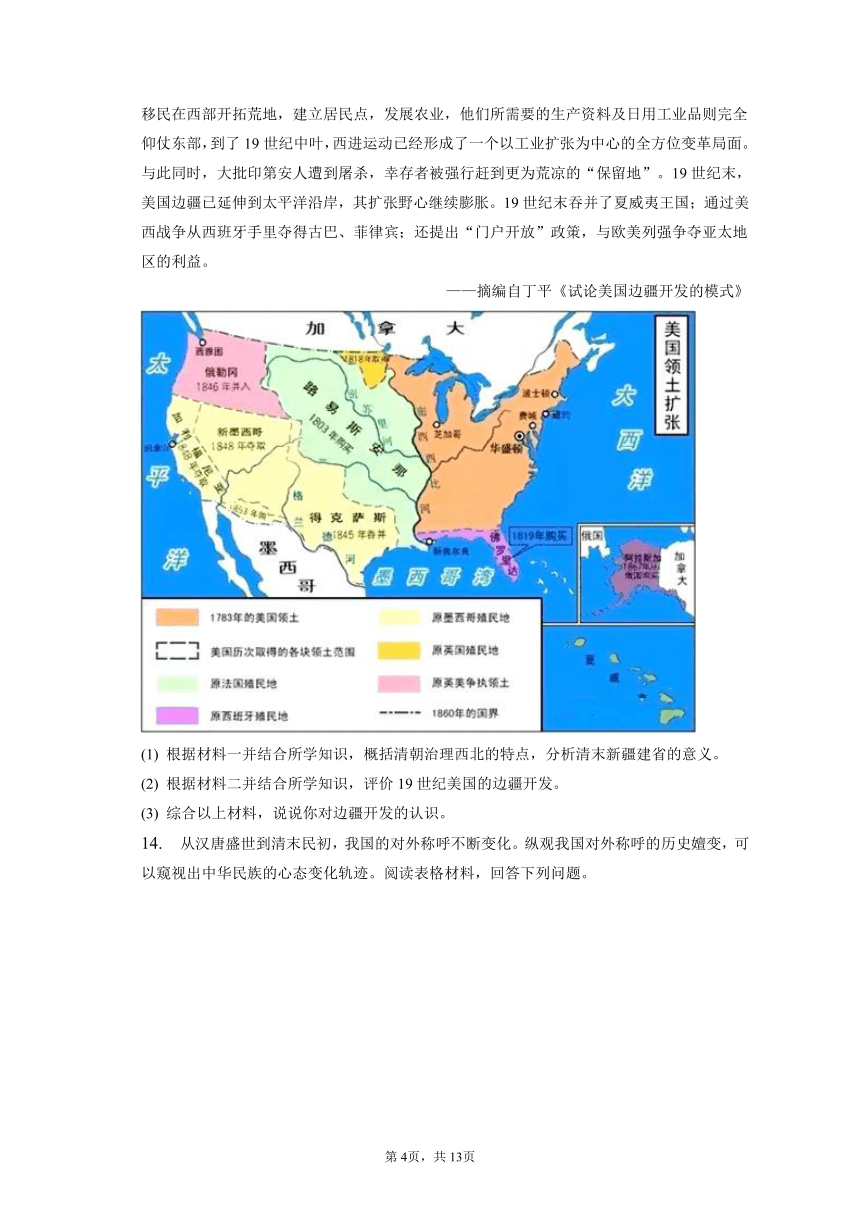

材料二:美国独立后的一百多年间,边疆持续往西推进(如图所示)。伴随着西进的,是一座座新修的工厂、农场、种植园,一条条横贯北美大陆的铁路,一个个拔地而起的新城镇。移民在西部开拓荒地,建立居民点,发展农业,他们所需要的生产资料及日用工业品则完全仰仗东部,到了19世纪中叶,西进运动已经形成了一个以工业扩张为中心的全方位变革局面。与此同时,大批印第安人遭到屠杀,幸存者被强行赶到更为荒凉的“保留地”。19世纪末,美国边疆已延伸到太平洋沿岸,其扩张野心继续膨胀。19世纪末吞并了夏威夷王国;通过美西战争从西班牙手里夺得古巴、菲律宾;还提出“门户开放”政策,与欧美列强争夺亚太地区的利益。

——摘编自丁平《试论美国边疆开发的模式》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括清朝治理西北的特点,分析清末新疆建省的意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价19世纪美国的边疆开发。

(3) 综合以上材料,说说你对边疆开发的认识。

14. 从汉唐盛世到清末民初,我国的对外称呼不断变化。纵观我国对外称呼的历史嬗变,可以窥视出中华民族的心态变化轨迹。阅读表格材料,回答下列问题。

称呼 字义释读

“番” “番”是我国最早对少数民族和外国的称呼,已有三千年历史,“九州之外,谓之蕃国”。

“胡” 汉唐时对我国北方及西域的波斯、大食泛称为“胡”;从西域引进的物种称呼皆带胡,如胡瓜、胡萝卜、胡笳;唐对旅居长安的西亚人通称胡人。“胡”字带有贬义,如“胡虏”、“五胡”。

“夷” “夷”是对华夏族对东方各族泛称,汉时指四方少数民族,清代多指外国人。“近唯英夷,实乃巨诈”(龚自珍语);“夷”字民间使用较少,多见于文人笔墨。

“洋” 《现代汉语词典》释义为“现代化的”;《辞海》释义为“旧时泛指来自外国的事物”,与“土”相对。晚清出现许多冠以“洋”的词汇如东洋(指明治维新后的日本)、洋文、洋布、洋行。“洋”长期被视为先进和高品质的代名词。

“西” “西”字专指西欧和美国,称呼其他国家时具体指出地域或国度,如非洲人、印度人。洋务运动后与西方有关者皆称“西”,如西服、西餐、西医等,我国对外称呼渐被“西”字取代。“西”字作为表示地域方位的概念,剔除了“崇洋”“慕洋”的成分,体现出民族心态的成熟。

“外” 改革开放后,“外”字在对外交流中广泛使用,外汇、外贸、外资……,不但涵盖西方国家,也包括世界各国。“外”字彰显不亢不卑,不媚不张的民族气质。

——据《从中国对西方人与国家称呼的变化》整理提取材料中关于中国人对西方或外国人称呼变化的若干信息,结合当时中国的国家地位、国民认知水平或民族文化心态的变迁过程进行分析和阐述。

(要求:围绕材料中的信息展开分析论述,可依据材料自选角度进行论证;观点明确,层次清晰,史论结合。)

15. 材料一封建社会,历朝历代的国家机构中都设有负责处理百姓申诉及建言的职位。公元 686年,武则天创设匦使院开辟了一条民情上达中央的重要渠道,建立起了比较正规的信访制度。其它朝代许多制度设计如立肺石、登闻鼓、邀车驾等体现了古人处理问题的方式和智慧。受封建社会高度集权的政治体制的影响,信访制度就其本质而言,无非是统治者的专制工具和手段。

——摘编自刁杰成《人民信访史略》材料二新中国成立之后,全国人大常委会设立“人民接待室”,作为专门办事机构,负责处理到全国人大的人民来信来访。 1951年5月,毛泽东同志明确了信访工作“密切联系群众”的核心内涵和本质属性。不久后,从中央到地方各级党委、政府都开始建立信访工作机构,并且配备专职信访工作人员。1999年,中共中央办公厅、国务院办公厅信访局合并升格为国家信访局,一直至今。宪法是信访制度的法律基础,各级信访工作机构正成为党和政府密切联系广大人民群众的桥梁和纽带。

——摘编自周平立《当代中国信访制度的反思与重建》

(1) 根据材料一,概括中国古代信访制度的特点。

(2) 根据材料一、二并结合所学,指出新中国成立后信访制度的新发展并分析原因。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】题干材料指出:根据气候的寒暖燥湿,宽广的山谷或大河等地理条件,采取不同的建制。人民生活在其中有不同的习俗……注重对他们进行礼义方面的教化,而无需改变他们原有的习俗;注重政令的统一,而无需改变他们的生活习惯,以达到天下即地方,地方即天下,体现出“因俗而治,天下一家”,C项正确。

A项表述错误,排除;

西周封建的出发点是巩固统治,排除B项;

神权在材料中并未体现,排除D项。

故选:C。

本题考查西周分封制。解题关键是解析材料中文言文的意思并结合所学西周分封制的内涵、特点分析作答。

本题考查西周分封制,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】B

【解析】从材料可知,汉武帝加强了对铸造币权的控制,是汉武帝加强中央集权的措施之一,契合了积极有为的时代主题,B项正确。

材料的信息得不出平抑了汉初的物价飞涨,排除A项;

统一货币并未强化货币的经济功能,排除C项;

汉武帝铸币制度是加强中央集权,与区域经济没有联系,排除D项。

故选:B。

本题考查汉朝的货币政策。提取材料中汉武帝统一货币的措施并结合所学汉武帝的治理思想分析作答。

本题考查汉朝的货币政策,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料可知,两税法实施后,地方将岁入分成三份,即上供、送使、留州,结合所学可知,这是在承认藩镇割据的情况下,确保地方权益的曲折形式,加强了中央与地方的联系,既保障了地方的财政收入和利益,也保证了政府的财政收入,是中央与地方之间财政资源的重新配置,C项正确。这一制度承认了藩镇割据的现状,重新调整了中央与藩镇的关系,不是中央集权制度强化的表现,排除A项;这一改革一定程度上缓和了中央与地方藩镇的关系,而非激化,排除B项;这一改革使得地方财政收入也得到一定保障,而非削弱,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了古代赋税制度。要求学生结合古代赋税制度的特征及影响来分析。

本题主要考查了古代赋税制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】B

【解析】根据材料“在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走……”可知商业资本渗入生产领域,B项正确。材料没有出现私营手工业与其他手工业的比较,体现不出主导地位,排除A项;农产品商品化程度加深不是材料主旨,排除C项;材料未体现手工业生产状况,排除D项。

故选:B。

本题考查明清时期的商业发展。结合题干“在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走……”及明清商业发展的表现进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

5.【答案】B

【解析】由材料信息可知,奏疏仍坚持原有的“夷”“夏”观,甚至把地方官关于把“夷”称“洋”的变化等同于媚外行径,反映了朝廷部分官员的保守心态,B项正确;

A项中的“地方民众”与材料中“地方官自夷人入城以来,每讳言夷务”的信息不符,C项与材料主旨不符,D项中“预示”的说法与史实不符,排除A、C、D三项。

故选:B。

本题主要考查了中国新思想,要求学生结合中国新思想的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国新思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】C

【解析】材料反映了中国共产党认为“联络民主派共同对与帝国主义勾结的封建军阀革命”是最切要的工作,这说明中共对当时的国情认识更加深刻,主张建立革命统一战线,先完成反帝反封建的任务,C项正确。

1922年中共并未掌握革命领导权,排除A项;

材料反映出中共认为当时国情不适合进行社会主义革命,排除B项;

1924年国民党一大建立了国共合作反对军阀的方针,与材料时间不符,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中共二大和党的革命纲领。要求学生结合中共二大和党的革命纲领的相关知识来分析。

本题主要考查中共二大和党的革命纲领,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,题干漫画于1937年9月20日发表,大体内容是:把中国军民比作汹涌咆哮的“巨浪”,吞没着像野牛般在水中垂死挣扎的日寇,显示抗日民族统一战线建立后中国人民必胜的决心,故B正确;

A项“消弭”说法不符合史实,排除;

甲午中日战争后,国人的民族意识就已经开始觉醒,故排除C;

D题干不能体现,排除。

故选:B。

本题考查抗日战争,结合所学知识对题干信息的正确解读是解决问题的关键。

本题从抗日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干图片信息,可用排除法解决问题,难度适中。

8.【答案】C

【解析】材料“三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个”“中央还集中人力、财力、物力,创立特区制,实行建设与生产承包,组织有关部门和省市集中会战等以保证三线建设”体现了国家意志,在一定程度上体现了社会主义制度的优越性,故C项正确。

“三线建设”并非协调发展,故排除A项;

“一五”计划在1957年基本结束,故排除B项;

十一届三中全会后,新中国经济体制改革陆续展开,故排除D项。

故选:C。

本题考查新中国社会主义建设情况。依据材料“三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查新中国社会主义建设情况,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题。

9.【答案】A

【解析】根据“公元前411年……毕竟是雅典公民。”可得出雅典公民已经不愿意再推行民主,而改行寡头,说明其对民主信心已经动摇,A项正确;

材料主旨已经不是关注的问题,排除B项;

材料没有体现寡头的影响,排除C项;

投票是符合流程的,排除D项。

故选:A。

本题考查雅典的民主政治,需要结合雅典民主政治的特征来解答。

本题考查雅典的民主政治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】A

【解析】由材料可知,皮科强调上帝在造人之时,就赋予了人自由意志,即人可以依靠自己的自由意志认识世界,这是文艺复兴时期的价值观,反映了西方人文主义思想的复苏,故A正确;

欧洲资产阶级革命发生在17世纪以后,而材料的时间却是15世纪,故排除B项;

15世纪的欧洲尚未产生启蒙思想,启蒙运动尚未爆发,故排除C项;

文艺复兴的斗争矛头是封建神权,而不是基督教,D项表述与史实不符,故排除D项。

故选:A。

本题考查文艺复兴,解题的关键信息是“其他一切生灵的本性都被限制和约束在我们规定的法则范围之内,但是我们交与你一个自由意志,你不为任何限制所约束,可凭自己的自由意志决定你本性的界限”。

本题考查文艺复兴,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】D

【解析】根据材料和所学知识可知,威尔逊提出“十四点原则”,倡导世界和平与安全,反映了欧洲构建新秩序的期望,D项正确。

凡尔赛体系是指帝国主义在宰割战败国和相互妥协基础上安排的战后世界国际体系,与材料时间不符,排除A项;

二战后,欧洲分裂局面正式形成,欧洲主导全球时代终结,排除B、C项。

故选:D。

本题主要考查的是第一次世界大战。解答本题需要准确解读题意并结合选项逐一分析。

本题主要考查的是第一次世界大战,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】B

【解析】由材料内容及所学可知,20世纪80年代中期,美国等西方大国的边疆观中的“文化边疆”“信息边霾”“太空边疆”与第三次科技革命紧密相关,第三次科技革命促进了全球化进程,影响了大国扩张的方式,B项正确;

20世纪90年代苏联解体,国际格局与国际秩序被重新构建,这与题干时间不符,排除A项;

冷战结束是在20世纪90年代苏联解体之后,这与题干时间不符,排除C项;

材料仅体现美国等西方大国边疆观的变化,苏联不在此内,无法得出美苏在科技领域角逐是否激烈的结论,排除D项。

故选:B。

本题主要考查经济全球化,求学生结合经济全球化的特征和影响来分析。

本题主要考查经济全球化,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

13.【答案】【小题1】特点:手段多样化,平定叛乱、行政管理、移民开发;尊重民族特色,地方管理机制因地制宜;中央对地方管理日益加强。

意义:抵制列强侵略,一定程度缓和边疆危机;加强中央对新疆管理,维护国家统一。

【小题2】评析:边疆开发根植于资本主义的发展,其本质是领土扩张和殖民掠夺。促进西部地区的发展,扩大国内市场,为工业革命的开展提供了有利条件;刺激了美国进一步对外扩张的野心;给印第安人造成了巨大的灾难。

【小题3】认识:边疆开发关系到国家的发展与稳定;有利于扩大国内市场,促进经济发展;应该重视边疆地区的特殊性,正确处理与少数民族的关系。(其他言之有理同等给分)

【解析】本题考查东西方政治制度的比较。第一问结合清朝边疆治理的特征来解答;第二问结合美国开发边疆的特点来解答;第三问结合边疆开发的影响来解答。

本题考查东西方政治制度的比较,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

14.【答案】根据材料信息可以看出,古代国力强盛时期,国人对外国人的称呼多带有鄙夷,近代中国成为半殖民地半封建社会时期,对外国人的称呼体现了自卑,而现代中国,对外国人的称呼较为理性,因此可以得出观点:对外国人的称呼发生变化反映了中国国际地位的变迁。

阐述:根据所学知识,结合国家力量和国际地位分析国人对外国人称呼的变化。遵循唯物史观:社会存在决定社会意识。具体而言:自先秦始,“夷”逐渐成为非华夏民族的统称,表达了中原王朝以天朝上国自居,对所有非同族蔑视与鄙夷的态度。在中国文化中,夷是负面文化的标志,多半是鄙夷、轻视的形象。这一时期,中国国家发展落后,国际地位低下,形成了部分中国人的自卑心理;鸦片战争后,国人开始使用“洋”称呼欧美等外国人。民族意识的觉醒也促使中国人正视差距,向西方学习。改革开放后,中国融入世界的步伐加快,拉近了中国人同外国人的距离。对外称呼也反映出国人对于外国人的情感态度的变化已逐渐理性。

最后对论证进行总结,得出中国对西方的称呼是中国西方观的演变史。中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展阶段。在国际交往日趋频繁的当今世界,全球一体化进程加快,中国应时刻保持理性的西方观,实现民族发展和民族振兴,加快民族融入世界的进程。

故答案为:

示例1:

观点:对外国人的称呼发生变化反映了中国国际地位的变迁。

阐述:自先秦始,“夷”逐渐成为非华夏民族的统称,表达了中原王朝以天朝上国自居,对所有非同族蔑视与鄙夷的态度。在中国文化中,夷是负面文化的标志,多半是鄙夷、轻视的形象。这一时期,中国国家发展落后,国际地位低下,形成了部分中国人的自卑心理;鸦片战争后,国人开始使用“洋”称呼欧美等外国人。民族意识的觉醒也促使中国人正视差距,向西方学习。改革开放后,中国融入世界的步伐加快,拉近了中国人同外国人的距离。对外称呼也反映出国人对于外国人的情感态度的变化已逐渐理性。

结论:中国对西方的称呼是中国西方观的演变史。中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展阶段。在国际交往日趋频繁的当今世界,全球一体化进程加快,中国应时刻保持理性的西方观,实现民族发展和民族振兴,加快民族融入世界的进程。

示例2:

观点:中国人对外称呼的变化反映出中国对世界了解的加深。

阐述:随着西方大航海时代的来临,西方与中国的往来与接触日益频繁,在明代中期至清代前中期,中国对外的了解是直观的和初步的;对外多以胡夷相称。洋务运动时期,随着中外交往和中外了解的加深,中国对西方的态度开始转变,率先用洋,西等词称呼西方国家,逐渐地洋、西成为西方的代名词,寓意赋予了赞美和羡慕,体现出对西方文明的向往和崇拜,也体现出部分国人媚外的心理,中国社会全盘西化的思潮和盲目照搬西方的学说主张因运而生,很长一段时间影响着中国人民探索救国救民道路的历程和方向。在改革开放之后,由于中国国力的增强和国家地位的提高,使中国人对待西方的态度上渐趋理性。

结论:同世界文化的交融中,中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展过程,这也是中国正确认识世界的过程,有利于中国与世界共同发展。

本题可以展开多角度论证。中国人对外称呼的变化实质上是一部中国文化的发展史;中国人对外称呼的变化中蕴含着中华民族文化历史的沉淀与变迁(结合中国宗法、习俗、夷夏观念等论述;从称呼中可以看到国人宗法礼制、尊卑长幼的等级观念)其他角度:新中国成立以来对外称谓语的变化显示出中国社会的发展和进步;对外称呼的变化体现了中国国际交际双边关系的变化和外交理念的更新。等等。

【解析】本题主要考查中外交流,要求学生结合古代以及近代和现代中外交流的特征和影响来分析。

本题主要考查中外交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.【答案】【小题1】特点:历朝政府高度重视;信访制度形式多样;制定专门的制度与机构;本质上维护君主专制。

【小题2】新发展:从维护专制到保证人民群众的根本利益;信访制度机构设置更加完善;信访制度纳入法律体系

原因:巩固人民民主政权,建立和谐社会的需要;新中国民主法治制度的确立与完善;人民民主专政的社会主义制度的确立;为了密切党和政府与人民群众的联系。

【解析】本题主要考查中国古代监察制度的变化、我国现代民主政治建设。第一问,需根据材料“封建社会,历朝历代的国家机构中都设有负责处理百姓申诉及建言的职位。”、“其它朝代许多制度设计如立肺石、登闻鼓、邀车驾等体现了古人处理问题的方式和智慧。”、“受封建社会高度集权的政治体制的影响,信访制度就其本质而言,无非是统治者的专制工具和手段。”进行分析归纳;第二问,需根据材料“密切联系群众”、“不久后,从中央到地方各级党委、政府都开始建立信访工作机构,并且配备专职信访工作人员。”、“宪法是信访制度的法律基础,各级信访工作机构正成为党和政府密切联系广大人民群众的桥梁和纽带。”及我国现代民主政治建设的历史背景、历史意义进行分析归纳。

本题主要考查中国古代监察制度的变化、我国现代民主政治建设,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识,论证、探讨问题的能力,难度中等。

第1页,共1页

1. 《礼记 王制》云:“……天地寒暖燥湿,广谷大川异制。民生其间者居为……”,西周封建着眼于天、地、人,尊“地之义”“民之行”“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜”,以求“藏天下于地方、由地方以见天下”。据此可知,西周封建( )

A. 消弭了地域间的文化差异 B. 源于自然风土民情

C. 秉持天下一家的治国理念 D. 以神权政治为核心

2. 如表为汉武帝铸币制度调整表,该制度调整( )

年份 铸币重量 相关规制

公元前118年

(武帝元狩5年) 废三铢钱,铸五铢钱 钱文首创“五铢”,令郡国铸造。

公元前115年

(武帝元鼎2年) 铸赤仄钱,一枚当5个普通五铢钱 令京师造,国家赋税收入均使用此钱。

公元前113年

(武帝元鼎4年) 铸造五铢钱。标准重量3.26克,实测3.10克。 钱文“五铢”,重如其文。将都国铸币权收归中央,专令上林一官铸造,五铢钱制度建立。

A. 平抑了汉初的物价飞涨 B. 契合了积极有为的时代主题

C. 强化了货币的经济功能 D. 加剧了地区间经济的不平衡

3. 唐建中元年(780年),“两税法”改革开始推行,内容包括:选取该州课税钱谷量最多一年的额数,作为该州的两税定额,再将这个定额划分成上供(上缴国库),送使(节度使留用)留州(州财政留用)三个份额,史称“两税三分”。这一改革( )

A. 强化了唐朝中央集权制度 B. 激化了政府与藩镇的矛盾

C. 实现了财政资源重新配置 D. 严重削弱了州县财政实力

4. 清代乾隆年间,在广东的制糖业中,商人往往预先向庶农发放糖本,冬天则收取糖利;在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走;在盛产棉布的无锡,一些商人开设棉花庄,专门以棉花向小生产者换取棉布。由此可见当时( )

A. 私营手工业占据主导地位 B. 商业资本渗入生产领域

C. 农产品商品化程度加深 D. 手工业生产规模扩大

5. 广东籍侍郎罗惇衍在其奏疏中说,当地“人心愤夷已极,而地方官自夷人入城以来,每讳言夷务,甚至文移公牍,称夷务为洋务,又称为外国事件,不敢斥言夷字”。这一奏疏( )

A. 痛斥了地方民众的媚外行径 B. 反映了部分官员的保守心态

C. 折射出西方列强的丑恶嘴脸 D. 预示中国外交理念的近代化

6. 1922年6月,中共中央发表《中国共产党对于时局的主张》,指出无产阶级在目前最切要的工作是联络民主派共同对付与帝国主义勾结的封建军阀革命,建立一个民主主义的联合战线,以达到军阀覆灭能够建设民主政治。这表明,当时中共中央

A. 强调无产阶级对中国革命的领导权 B. 认为社会主义革命已是历史潮流

C. 正确分析国情并明确民主革命目标 D. 建立了国共合作反对军阀的方针

7. 如图是著名漫画家蔡若虹的作品。该漫画( )

A. 体现了国共两党政治分歧的消弭 B. 昭示了中国抗战必将取得最后胜利

C. 反映了国人的民族意识开始觉醒 D. 旨在号召人民进行独立自主的斗争

8. 从1964年开始,在不到一年时间内,三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个。同时,中央还集中人力、财力、物力,创立特区制,实行建设与生产承包,组织有关部门和省市集中会战等以保证三线建设。这些措施( )

A. 反映了国民经济的协调发展 B. 体现了一五计划的工业成就

C. 发挥了社会主义的制度优势 D. 开始了经济体制的改革探索

9. 公元前411年,雅典公民大会投票废止民主政治,改行寡头政体。虽然寡头分子们使用了欺骗和强制手段,并且暗杀了民主派的一些重要领袖,但投票同意废止民主政治的,毕竟是雅典公民。这表明此时( )

A. 雅典公民对民主政治信心动摇 B. 政体问题受到希腊人广泛关注

C. 寡头政体推动了雅典城邦发展 D. 投票方式不符合雅典民主程序

10. 15世纪,欧洲学者皮科认为上帝教导亚当:“其他一切生灵的本性都被限制和约束在我们规定的法则范围之内,但是我们交与你一个自由意志,你不为任何限制所约束,可凭自己的自由意志决定你本性的界限。”由此可知,皮科的这些言论反映了( )

A. 西方人文主义思想的影响 B. 资产阶级革命高潮的到来

C. 启蒙运动自由平等的理念 D. 基督教在欧洲影响的削弱

11. 1918年12月,当威尔逊总统踏上欧洲血染的土地时,广大民众曾满怀热情地将他当作“救世主——和平王子”来欢迎,而同一时期,柏林、汉堡和布达佩斯却大都建立了苏维埃政权。这主要反映了( )

A. 凡尔赛体系的自身缺陷 B. 欧洲分裂局面正式形成

C. 欧洲主导全球时代终结 D. 欧洲构建新秩序的期望

12. 20世纪80年代中期,美国等西方大国从维护自身利益的需要出发,确定战略控制范围,首先提出了利益边疆的概念,纷纷建立利益边疆。边疆观也随之转型。这反映出( )

类型 内涵 特征 内容

领土边疆 主权国家管辖的地理空间的边缘部分。 空间的地表性,边界的确定性,管辖权的排他性。 陆疆

海疆

空疆

地底疆

利益边疆 国家安全和国家利益的范围所及空间。 空间的利益性、边界的模糊性,权利的交错性。 经济边疆

文化边疆

信息边疆

太空边疆

A. 国际格局与国际秩序即将被重新构建 B. 全球化进程影响了大国扩张的方式

C. 冷战结束后美国力图建立单极世界 D. 美苏在科技领域的角逐日益激烈

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:清朝建立后,相比起其他方向的边疆,对西北边疆的管治最复杂。康熙年间,清朝平定准噶尔部噶尔丹叛乱。乾隆二十三年(1758),清朝终于彻底击溃准噶尔部。1759年,清朝平定新疆大小和卓之乱,统一天山南北,完成了版图的大一统。1761年,理藩院制定了《回疆则例》,次年设立伊犁将军为全疆最高军政长官。在地方治理上,临近甘肃的地区实行府县制,天山北路实行札萨克制,天山南路实行伯克制。清朝还组织移民入疆,在新疆设置了各种类型的屯垦区,包括兵屯、遣屯、民屯等。西北边疆地区社会经济大幅度提高,伊犁地区“较之以前,富裕数倍,实与内地无异”。到光绪十年(1884),清朝在新疆建省,至此西北地区与中原的一体化完成。

——摘编自陈季君《论中国古代边疆与中原一体化的历史进程》等

材料二:美国独立后的一百多年间,边疆持续往西推进(如图所示)。伴随着西进的,是一座座新修的工厂、农场、种植园,一条条横贯北美大陆的铁路,一个个拔地而起的新城镇。移民在西部开拓荒地,建立居民点,发展农业,他们所需要的生产资料及日用工业品则完全仰仗东部,到了19世纪中叶,西进运动已经形成了一个以工业扩张为中心的全方位变革局面。与此同时,大批印第安人遭到屠杀,幸存者被强行赶到更为荒凉的“保留地”。19世纪末,美国边疆已延伸到太平洋沿岸,其扩张野心继续膨胀。19世纪末吞并了夏威夷王国;通过美西战争从西班牙手里夺得古巴、菲律宾;还提出“门户开放”政策,与欧美列强争夺亚太地区的利益。

——摘编自丁平《试论美国边疆开发的模式》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括清朝治理西北的特点,分析清末新疆建省的意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价19世纪美国的边疆开发。

(3) 综合以上材料,说说你对边疆开发的认识。

14. 从汉唐盛世到清末民初,我国的对外称呼不断变化。纵观我国对外称呼的历史嬗变,可以窥视出中华民族的心态变化轨迹。阅读表格材料,回答下列问题。

称呼 字义释读

“番” “番”是我国最早对少数民族和外国的称呼,已有三千年历史,“九州之外,谓之蕃国”。

“胡” 汉唐时对我国北方及西域的波斯、大食泛称为“胡”;从西域引进的物种称呼皆带胡,如胡瓜、胡萝卜、胡笳;唐对旅居长安的西亚人通称胡人。“胡”字带有贬义,如“胡虏”、“五胡”。

“夷” “夷”是对华夏族对东方各族泛称,汉时指四方少数民族,清代多指外国人。“近唯英夷,实乃巨诈”(龚自珍语);“夷”字民间使用较少,多见于文人笔墨。

“洋” 《现代汉语词典》释义为“现代化的”;《辞海》释义为“旧时泛指来自外国的事物”,与“土”相对。晚清出现许多冠以“洋”的词汇如东洋(指明治维新后的日本)、洋文、洋布、洋行。“洋”长期被视为先进和高品质的代名词。

“西” “西”字专指西欧和美国,称呼其他国家时具体指出地域或国度,如非洲人、印度人。洋务运动后与西方有关者皆称“西”,如西服、西餐、西医等,我国对外称呼渐被“西”字取代。“西”字作为表示地域方位的概念,剔除了“崇洋”“慕洋”的成分,体现出民族心态的成熟。

“外” 改革开放后,“外”字在对外交流中广泛使用,外汇、外贸、外资……,不但涵盖西方国家,也包括世界各国。“外”字彰显不亢不卑,不媚不张的民族气质。

——据《从中国对西方人与国家称呼的变化》整理提取材料中关于中国人对西方或外国人称呼变化的若干信息,结合当时中国的国家地位、国民认知水平或民族文化心态的变迁过程进行分析和阐述。

(要求:围绕材料中的信息展开分析论述,可依据材料自选角度进行论证;观点明确,层次清晰,史论结合。)

15. 材料一封建社会,历朝历代的国家机构中都设有负责处理百姓申诉及建言的职位。公元 686年,武则天创设匦使院开辟了一条民情上达中央的重要渠道,建立起了比较正规的信访制度。其它朝代许多制度设计如立肺石、登闻鼓、邀车驾等体现了古人处理问题的方式和智慧。受封建社会高度集权的政治体制的影响,信访制度就其本质而言,无非是统治者的专制工具和手段。

——摘编自刁杰成《人民信访史略》材料二新中国成立之后,全国人大常委会设立“人民接待室”,作为专门办事机构,负责处理到全国人大的人民来信来访。 1951年5月,毛泽东同志明确了信访工作“密切联系群众”的核心内涵和本质属性。不久后,从中央到地方各级党委、政府都开始建立信访工作机构,并且配备专职信访工作人员。1999年,中共中央办公厅、国务院办公厅信访局合并升格为国家信访局,一直至今。宪法是信访制度的法律基础,各级信访工作机构正成为党和政府密切联系广大人民群众的桥梁和纽带。

——摘编自周平立《当代中国信访制度的反思与重建》

(1) 根据材料一,概括中国古代信访制度的特点。

(2) 根据材料一、二并结合所学,指出新中国成立后信访制度的新发展并分析原因。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】题干材料指出:根据气候的寒暖燥湿,宽广的山谷或大河等地理条件,采取不同的建制。人民生活在其中有不同的习俗……注重对他们进行礼义方面的教化,而无需改变他们原有的习俗;注重政令的统一,而无需改变他们的生活习惯,以达到天下即地方,地方即天下,体现出“因俗而治,天下一家”,C项正确。

A项表述错误,排除;

西周封建的出发点是巩固统治,排除B项;

神权在材料中并未体现,排除D项。

故选:C。

本题考查西周分封制。解题关键是解析材料中文言文的意思并结合所学西周分封制的内涵、特点分析作答。

本题考查西周分封制,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】B

【解析】从材料可知,汉武帝加强了对铸造币权的控制,是汉武帝加强中央集权的措施之一,契合了积极有为的时代主题,B项正确。

材料的信息得不出平抑了汉初的物价飞涨,排除A项;

统一货币并未强化货币的经济功能,排除C项;

汉武帝铸币制度是加强中央集权,与区域经济没有联系,排除D项。

故选:B。

本题考查汉朝的货币政策。提取材料中汉武帝统一货币的措施并结合所学汉武帝的治理思想分析作答。

本题考查汉朝的货币政策,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料可知,两税法实施后,地方将岁入分成三份,即上供、送使、留州,结合所学可知,这是在承认藩镇割据的情况下,确保地方权益的曲折形式,加强了中央与地方的联系,既保障了地方的财政收入和利益,也保证了政府的财政收入,是中央与地方之间财政资源的重新配置,C项正确。这一制度承认了藩镇割据的现状,重新调整了中央与藩镇的关系,不是中央集权制度强化的表现,排除A项;这一改革一定程度上缓和了中央与地方藩镇的关系,而非激化,排除B项;这一改革使得地方财政收入也得到一定保障,而非削弱,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了古代赋税制度。要求学生结合古代赋税制度的特征及影响来分析。

本题主要考查了古代赋税制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】B

【解析】根据材料“在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走……”可知商业资本渗入生产领域,B项正确。材料没有出现私营手工业与其他手工业的比较,体现不出主导地位,排除A项;农产品商品化程度加深不是材料主旨,排除C项;材料未体现手工业生产状况,排除D项。

故选:B。

本题考查明清时期的商业发展。结合题干“在江西赣州苎麻产区,福建商人于春天发放苎钱,到夏季收获时将苎麻运走……”及明清商业发展的表现进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

5.【答案】B

【解析】由材料信息可知,奏疏仍坚持原有的“夷”“夏”观,甚至把地方官关于把“夷”称“洋”的变化等同于媚外行径,反映了朝廷部分官员的保守心态,B项正确;

A项中的“地方民众”与材料中“地方官自夷人入城以来,每讳言夷务”的信息不符,C项与材料主旨不符,D项中“预示”的说法与史实不符,排除A、C、D三项。

故选:B。

本题主要考查了中国新思想,要求学生结合中国新思想的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国新思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】C

【解析】材料反映了中国共产党认为“联络民主派共同对与帝国主义勾结的封建军阀革命”是最切要的工作,这说明中共对当时的国情认识更加深刻,主张建立革命统一战线,先完成反帝反封建的任务,C项正确。

1922年中共并未掌握革命领导权,排除A项;

材料反映出中共认为当时国情不适合进行社会主义革命,排除B项;

1924年国民党一大建立了国共合作反对军阀的方针,与材料时间不符,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中共二大和党的革命纲领。要求学生结合中共二大和党的革命纲领的相关知识来分析。

本题主要考查中共二大和党的革命纲领,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,题干漫画于1937年9月20日发表,大体内容是:把中国军民比作汹涌咆哮的“巨浪”,吞没着像野牛般在水中垂死挣扎的日寇,显示抗日民族统一战线建立后中国人民必胜的决心,故B正确;

A项“消弭”说法不符合史实,排除;

甲午中日战争后,国人的民族意识就已经开始觉醒,故排除C;

D题干不能体现,排除。

故选:B。

本题考查抗日战争,结合所学知识对题干信息的正确解读是解决问题的关键。

本题从抗日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干图片信息,可用排除法解决问题,难度适中。

8.【答案】C

【解析】材料“三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个”“中央还集中人力、财力、物力,创立特区制,实行建设与生产承包,组织有关部门和省市集中会战等以保证三线建设”体现了国家意志,在一定程度上体现了社会主义制度的优越性,故C项正确。

“三线建设”并非协调发展,故排除A项;

“一五”计划在1957年基本结束,故排除B项;

十一届三中全会后,新中国经济体制改革陆续展开,故排除D项。

故选:C。

本题考查新中国社会主义建设情况。依据材料“三线建设部署的项目便涉及到钢铁、石油、农业、林业等300多个”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查新中国社会主义建设情况,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题。

9.【答案】A

【解析】根据“公元前411年……毕竟是雅典公民。”可得出雅典公民已经不愿意再推行民主,而改行寡头,说明其对民主信心已经动摇,A项正确;

材料主旨已经不是关注的问题,排除B项;

材料没有体现寡头的影响,排除C项;

投票是符合流程的,排除D项。

故选:A。

本题考查雅典的民主政治,需要结合雅典民主政治的特征来解答。

本题考查雅典的民主政治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】A

【解析】由材料可知,皮科强调上帝在造人之时,就赋予了人自由意志,即人可以依靠自己的自由意志认识世界,这是文艺复兴时期的价值观,反映了西方人文主义思想的复苏,故A正确;

欧洲资产阶级革命发生在17世纪以后,而材料的时间却是15世纪,故排除B项;

15世纪的欧洲尚未产生启蒙思想,启蒙运动尚未爆发,故排除C项;

文艺复兴的斗争矛头是封建神权,而不是基督教,D项表述与史实不符,故排除D项。

故选:A。

本题考查文艺复兴,解题的关键信息是“其他一切生灵的本性都被限制和约束在我们规定的法则范围之内,但是我们交与你一个自由意志,你不为任何限制所约束,可凭自己的自由意志决定你本性的界限”。

本题考查文艺复兴,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】D

【解析】根据材料和所学知识可知,威尔逊提出“十四点原则”,倡导世界和平与安全,反映了欧洲构建新秩序的期望,D项正确。

凡尔赛体系是指帝国主义在宰割战败国和相互妥协基础上安排的战后世界国际体系,与材料时间不符,排除A项;

二战后,欧洲分裂局面正式形成,欧洲主导全球时代终结,排除B、C项。

故选:D。

本题主要考查的是第一次世界大战。解答本题需要准确解读题意并结合选项逐一分析。

本题主要考查的是第一次世界大战,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】B

【解析】由材料内容及所学可知,20世纪80年代中期,美国等西方大国的边疆观中的“文化边疆”“信息边霾”“太空边疆”与第三次科技革命紧密相关,第三次科技革命促进了全球化进程,影响了大国扩张的方式,B项正确;

20世纪90年代苏联解体,国际格局与国际秩序被重新构建,这与题干时间不符,排除A项;

冷战结束是在20世纪90年代苏联解体之后,这与题干时间不符,排除C项;

材料仅体现美国等西方大国边疆观的变化,苏联不在此内,无法得出美苏在科技领域角逐是否激烈的结论,排除D项。

故选:B。

本题主要考查经济全球化,求学生结合经济全球化的特征和影响来分析。

本题主要考查经济全球化,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

13.【答案】【小题1】特点:手段多样化,平定叛乱、行政管理、移民开发;尊重民族特色,地方管理机制因地制宜;中央对地方管理日益加强。

意义:抵制列强侵略,一定程度缓和边疆危机;加强中央对新疆管理,维护国家统一。

【小题2】评析:边疆开发根植于资本主义的发展,其本质是领土扩张和殖民掠夺。促进西部地区的发展,扩大国内市场,为工业革命的开展提供了有利条件;刺激了美国进一步对外扩张的野心;给印第安人造成了巨大的灾难。

【小题3】认识:边疆开发关系到国家的发展与稳定;有利于扩大国内市场,促进经济发展;应该重视边疆地区的特殊性,正确处理与少数民族的关系。(其他言之有理同等给分)

【解析】本题考查东西方政治制度的比较。第一问结合清朝边疆治理的特征来解答;第二问结合美国开发边疆的特点来解答;第三问结合边疆开发的影响来解答。

本题考查东西方政治制度的比较,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

14.【答案】根据材料信息可以看出,古代国力强盛时期,国人对外国人的称呼多带有鄙夷,近代中国成为半殖民地半封建社会时期,对外国人的称呼体现了自卑,而现代中国,对外国人的称呼较为理性,因此可以得出观点:对外国人的称呼发生变化反映了中国国际地位的变迁。

阐述:根据所学知识,结合国家力量和国际地位分析国人对外国人称呼的变化。遵循唯物史观:社会存在决定社会意识。具体而言:自先秦始,“夷”逐渐成为非华夏民族的统称,表达了中原王朝以天朝上国自居,对所有非同族蔑视与鄙夷的态度。在中国文化中,夷是负面文化的标志,多半是鄙夷、轻视的形象。这一时期,中国国家发展落后,国际地位低下,形成了部分中国人的自卑心理;鸦片战争后,国人开始使用“洋”称呼欧美等外国人。民族意识的觉醒也促使中国人正视差距,向西方学习。改革开放后,中国融入世界的步伐加快,拉近了中国人同外国人的距离。对外称呼也反映出国人对于外国人的情感态度的变化已逐渐理性。

最后对论证进行总结,得出中国对西方的称呼是中国西方观的演变史。中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展阶段。在国际交往日趋频繁的当今世界,全球一体化进程加快,中国应时刻保持理性的西方观,实现民族发展和民族振兴,加快民族融入世界的进程。

故答案为:

示例1:

观点:对外国人的称呼发生变化反映了中国国际地位的变迁。

阐述:自先秦始,“夷”逐渐成为非华夏民族的统称,表达了中原王朝以天朝上国自居,对所有非同族蔑视与鄙夷的态度。在中国文化中,夷是负面文化的标志,多半是鄙夷、轻视的形象。这一时期,中国国家发展落后,国际地位低下,形成了部分中国人的自卑心理;鸦片战争后,国人开始使用“洋”称呼欧美等外国人。民族意识的觉醒也促使中国人正视差距,向西方学习。改革开放后,中国融入世界的步伐加快,拉近了中国人同外国人的距离。对外称呼也反映出国人对于外国人的情感态度的变化已逐渐理性。

结论:中国对西方的称呼是中国西方观的演变史。中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展阶段。在国际交往日趋频繁的当今世界,全球一体化进程加快,中国应时刻保持理性的西方观,实现民族发展和民族振兴,加快民族融入世界的进程。

示例2:

观点:中国人对外称呼的变化反映出中国对世界了解的加深。

阐述:随着西方大航海时代的来临,西方与中国的往来与接触日益频繁,在明代中期至清代前中期,中国对外的了解是直观的和初步的;对外多以胡夷相称。洋务运动时期,随着中外交往和中外了解的加深,中国对西方的态度开始转变,率先用洋,西等词称呼西方国家,逐渐地洋、西成为西方的代名词,寓意赋予了赞美和羡慕,体现出对西方文明的向往和崇拜,也体现出部分国人媚外的心理,中国社会全盘西化的思潮和盲目照搬西方的学说主张因运而生,很长一段时间影响着中国人民探索救国救民道路的历程和方向。在改革开放之后,由于中国国力的增强和国家地位的提高,使中国人对待西方的态度上渐趋理性。

结论:同世界文化的交融中,中国对西方的态度经历了从倨傲自大到正视现实的发展过程,这也是中国正确认识世界的过程,有利于中国与世界共同发展。

本题可以展开多角度论证。中国人对外称呼的变化实质上是一部中国文化的发展史;中国人对外称呼的变化中蕴含着中华民族文化历史的沉淀与变迁(结合中国宗法、习俗、夷夏观念等论述;从称呼中可以看到国人宗法礼制、尊卑长幼的等级观念)其他角度:新中国成立以来对外称谓语的变化显示出中国社会的发展和进步;对外称呼的变化体现了中国国际交际双边关系的变化和外交理念的更新。等等。

【解析】本题主要考查中外交流,要求学生结合古代以及近代和现代中外交流的特征和影响来分析。

本题主要考查中外交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.【答案】【小题1】特点:历朝政府高度重视;信访制度形式多样;制定专门的制度与机构;本质上维护君主专制。

【小题2】新发展:从维护专制到保证人民群众的根本利益;信访制度机构设置更加完善;信访制度纳入法律体系

原因:巩固人民民主政权,建立和谐社会的需要;新中国民主法治制度的确立与完善;人民民主专政的社会主义制度的确立;为了密切党和政府与人民群众的联系。

【解析】本题主要考查中国古代监察制度的变化、我国现代民主政治建设。第一问,需根据材料“封建社会,历朝历代的国家机构中都设有负责处理百姓申诉及建言的职位。”、“其它朝代许多制度设计如立肺石、登闻鼓、邀车驾等体现了古人处理问题的方式和智慧。”、“受封建社会高度集权的政治体制的影响,信访制度就其本质而言,无非是统治者的专制工具和手段。”进行分析归纳;第二问,需根据材料“密切联系群众”、“不久后,从中央到地方各级党委、政府都开始建立信访工作机构,并且配备专职信访工作人员。”、“宪法是信访制度的法律基础,各级信访工作机构正成为党和政府密切联系广大人民群众的桥梁和纽带。”及我国现代民主政治建设的历史背景、历史意义进行分析归纳。

本题主要考查中国古代监察制度的变化、我国现代民主政治建设,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识,论证、探讨问题的能力,难度中等。

第1页,共1页

同课章节目录