人教版(2019)高中语文必修第一册 1.《沁园春·长沙》课外阅读训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文必修第一册 1.《沁园春·长沙》课外阅读训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 10:28:37 | ||

图片预览

文档简介

《沁园春·长沙》课外阅读训练

课外阅读

阅读下面这首词,回答下面问题

浪淘沙·北戴河①

毛泽东

大雨落幽燕②,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武③挥鞭④,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

注:

①北戴河:地处河北省秦皇岛市西南海滨。这首词是毛泽东1954年于秦皇岛北戴河边工作、边休养时创作的。

②幽燕:古幽州及燕国,在今河北省北部带。

③魏武:曹操(155-220)。曹操死后,其子曹丕当上皇帝追封他为魏武帝。

④挥鞭:原指挥鞭策马,这里指骑马出征。

1.下列对这首词的赏析不恰当的一项是( )

A.这首词落笔描写在北戴河所见的情景,“大雨”“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,风声如吼,翻云扫雨,声形并茂,气势磅礴。

B.这首词展开联想的翅膀,由秦皇岛外“白浪滔天”“一片汪洋”之景,联想到一千多年前曹操登临碣石山的历史往事及其诗篇《观沧海》。

C.“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”两句,恰似一幅生动传神的剪影,简要而鲜明地勾勒出曹操当年策马扬鞭、登山临海赋诗的雄姿。

D.“挥鞭”一词,概括了抒情主人公驰骋沙场、南征北战的戎马生涯;作为瞬间动作,它显示了人物沉雄豪放、威猛勇武的性格特征

2.结尾句“萧瑟秋风今又是,换了人间”在词中起什么作用?和《沁园春·长沙》有什么相同之处?

(二)阅读下面这首诗,回答下面问题

天净沙·秋思①

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家②,

古道③西风④瘦马。

夕阳西下,

断肠人⑤在天涯。

注释:

①天净沙:曲牌名。秋思:曲题。

②人家:农家。此句写出了诗人对温馨家庭的渴望。

③古道:古老的驿道。

④西风:凄冷、萧瑟的秋风。

⑤断肠人:形容伤心悲痛到极点的人。此指漂泊天涯、极度悲伤、流落他乡、因为思乡而愁肠寸断的游子。

1.比较《沁园春·长沙》和《天净沙·秋思》,说说二者在所描写景物和写法上有什么不同。

课外阅读

(一)阅读下面这首词,回答下面问题

虞美人·枕上①

毛泽东

堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由

注释:①此词是毛泽东写给新婚不久的夫人杨开慧的。

1.下列对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )

A.“江海翻波浪”以比喻、夸张的手法,化无形为有形突出、鲜明地写出“愁”之状。

B.一个“晓”字,点出作者是彻夜未眠;一个“影”字,写出若即若离的别样之苦。

C.下片末两句,写作者触景生情,见月怀人,含蓄地表现了别离之苦。

D.这首词通过对夜晚景色的描写,从侧面反映了革命者也有自己的离愁别绪。

2.这首词与毛泽东的《沁园春·长沙》相比,从情、景关系的角度看,有何异同?请结合具体内容简要分析。

(二)阅读下面这首词,回答下面问题

蝶恋花①

陆游

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。

江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》②。

注释:①这首词是陆游晚年被罢官后所作。②《长杨赋》:汉代杨雄为讽谏汉成帝游幸长杨宫而作

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首句“桐叶晨飘蛩夜语”托物起兴,“晨飘”与“夜语”对举,表明了由朝至夕的凄清萧瑟的景象,渲染了作者的心境。

B.“黯黯长安路”中“长安路”虚实结合,实写当时西北军事重镇长安已被金人占领,虚指南宋京城临安,隐含着作者对南宋朝廷改变抗金决策的失望。

C.“散关清渭应如故”写作者想起自己在大散关和渭水边的战斗经历,表明他对国事的忧虑。

D,全词分四个层次,第一层抚今,第二层追昔,第三层和第四层又是抚今。全词今昔交织,回环往复,写得神完气足。

2.简要分析这首词的下片抒发了作者哪些情感。

三、课外阅读

(一)阅读下面这首词,完成1-2题。

忆秦娥·娄山关

毛泽东

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

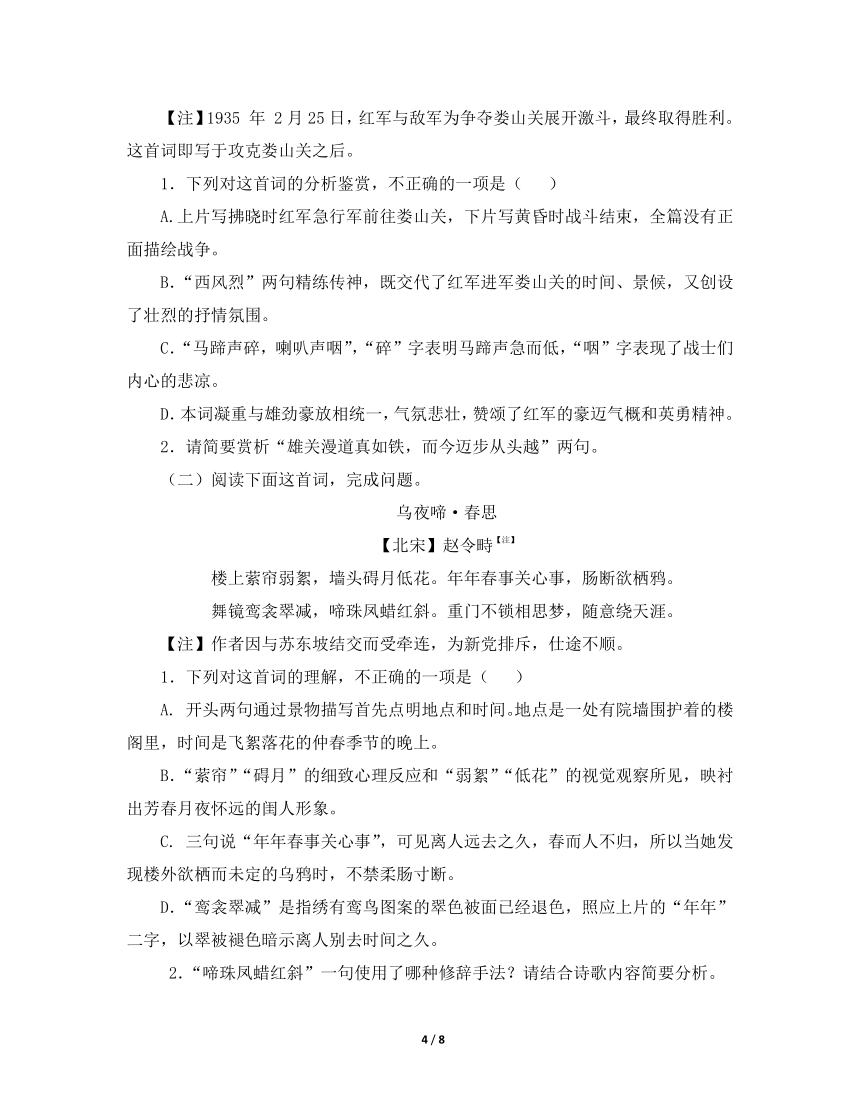

【注】1935 年 2月25日,红军与敌军为争夺娄山关展开激斗,最终取得胜利。这首词即写于攻克娄山关之后。

1.下列对这首词的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.上片写拂晓时红军急行军前往娄山关,下片写黄昏时战斗结束,全篇没有正面描绘战争。

B.“西风烈”两句精练传神,既交代了红军进军娄山关的时间、景候,又创设了壮烈的抒情氛围。

C.“马蹄声碎,喇叭声咽”,“碎”字表明马蹄声急而低,“咽”字表现了战士们内心的悲凉。

D.本词凝重与雄劲豪放相统一,气氛悲壮,赞颂了红军的豪迈气概和英勇精神。

2.请简要赏析“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”两句。

(二)阅读下面这首词,完成问题。

乌夜啼·春思

【北宋】赵令畤【注】

楼上萦帘弱絮,墙头碍月低花。年年春事关心事,肠断欲栖鸦。

舞镜鸾衾翠减,啼珠凤蜡红斜。重门不锁相思梦,随意绕天涯。

【注】作者因与苏东坡结交而受牵连,为新党排斥,仕途不顺。

1.下列对这首词的理解,不正确的一项是( )

A. 开头两句通过景物描写首先点明地点和时间。地点是一处有院墙围护着的楼阁里,时间是飞絮落花的仲春季节的晚上。

B.“萦帘”“碍月”的细致心理反应和“弱絮”“低花”的视觉观察所见,映衬出芳春月夜怀远的闺人形象。

C. 三句说“年年春事关心事”,可见离人远去之久,春而人不归,所以当她发现楼外欲栖而未定的乌鸦时,不禁柔肠寸断。

D.“鸾衾翠减”是指绣有鸾鸟图案的翠色被面已经退色,照应上片的“年年”二字,以翠被褪色暗示离人别去时间之久。

2.“啼珠凤蜡红斜”一句使用了哪种修辞手法?请结合诗歌内容简要分析。

答案解析

课外阅读

(一)

1.答案:D。

解析:D项“挥鞭”的主语是“魏武”而不是“抒情主人公”。

2.答案:从内容上看,“换了人间”赞颂了社会主义新中国;从艺术技巧上看,“换了人间”有画龙点睛的作用。和《沁园春·长沙》一样,都是在结尾句点明词的主旨。

(二)答案:《沁园春·长沙》所写景物宏大,数量多,色彩绚丽;写景由远而近,由静而动,由仰视到俯视;感情基调积极昂扬,在对生命的热爱与赞美中寄托了革命豪情;采用了排比、对仗的手法。《天净沙·秋思》所写景物小,数量少,色彩暗淡;写景由近及远,侧重静态;意境清冷凄凉,抒发了作者孤独无依和对亲人的无尽思念之情。

二、课外阅读

(一)1.答案:C。

解析:“含蓄”错误,“对此不抛眼泪也无由”是直接抒情。

2.答案:两首词都是借景抒情。不同点:本词选取的景物具有凄清、冷寂的特点,抒发的是哀婉忧伤的思念之苦:而《沁园春·长沙》的景物则充满生机,色彩绚丽,抒发了诗人改天换地的壮志豪情

解析:题干已经点明“从情、景关系的角度看”,结合两首词的内容可知二者都是借景抒情。然后分析两首词分别写的是什么景,景物特征是什么,所抒发的感情是什么,从而做出比较。《沁园春·长沙》通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命生活的回忆,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。本词则从“江海翻波浪”“夜长天色总难明”“寒星”“残月”可知景物氛围是凄凉的,从“愁”“寂寞”“灰尽”“抛眼泪”可知抒发的是哀愁。综合以上分析简要回答即可

(二)1.答案:D。

解析:“第三层和第四层又是抚今”错误。第三层“江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付”回到现实,第四层“早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》”是回顾过去。

答案:“江海轻舟今已具”化用苏轼的“小舟从此逝,江海寄余生”,含有归隐江湖的意思。“一卷兵书,叹息无人付”感叹抗金志士零落无存,国家前途令人担忧。“早信此生终不遇”写出作者的怀才不遇、报国无门。“当年悔草《长杨赋》”运用典故,讽刺统治者和汉成帝一样昏庸无能,其中“悔”字透出作者对统治者的愤愤不平之气。

解析:下片首句承上启下,“江海轻舟”源于苏轼《临江仙》“小舟从此逝,江海寄余生”。正所谓“达则兼济天下,穷则独善其身”,既然报国无路,则只有归隐江湖才不负一个读圣贤书之人,表明有隐归之意愿。“一卷兵书,叹息无人付”中,“一卷兵书”既可实指他曾向王炎提出的“经略中原,必自长安始”的进军策略,也可喻抗敌兴国的重大抱负,然而朝中没有能抗金之臣,抗金志士亦零落无存,国家社稷岌岌可危。后两句表面上是说自己如果早知不被知遇,就不会陈述什么恢复方略,其实在于抒发自己遭受排挤、不被知遇、无法施展才能抱负收复大好河山的悲愤。这“悔”的后面,实是无限的恨。

三、课外阅读

(一)1.C “战士们内心的悲凉”错,“咽”是说在昂首挺进的队伍中,军号吹奏着低沉而悲壮的音调,并不是内心悲凉。

2.答案:①使用了比喻的修辞手法。“雄关漫道真如铁”使用比喻,暗示夺取雄关的艰难。②体现了夺取雄关后的豪迈之情,表现了革命队伍踏平艰难险阻的决心和勇气。

解析:从词句使用的手法的角度分析,“如铁”使用了比喻的修辞,体现了夺取雄关的艰难;从描写的内容和情感的角度分析,这两句表现了夺取雄关后的豪迈之情。

【诗歌鉴赏】本词写于娄山关激战之后。“西风烈”两句简练地指出了战斗的时间、景候,还创设了一个壮烈的抒情氛围。“西风烈”中的“烈”字,让人读来犹如置身凜冽的西风之中,平添悲壮。清晨,寒霜漫天,西风猛烈地吹,晓月依然挂在天边,这时雁的叫声阵阵传来。接下来的“霜晨月”这一景句的重复,既是词牌的规定,同时又起着联系下文的作用。“马蹄声碎,喇叭声咽”两句,把红军的行动生动地描绘出来了。“碎”,表明马蹄声急而低;“咽”,除了表明喇叭声不怎么嘹亮之外,还暗示了战斗的壮烈。词中没有直接描写战斗的过程,但从这两个句子中可以想象到战斗的紧张和激烈。下片起始二句,“真如铁”三字,突出了夺取这座雄关的艰辛。作者通过“铁”这一物象的坚硬、沉重,艺术地把“艰辛”具体化、形象化,构想精巧。而句中的“漫道”二字却又表现了藐视艰辛的豪迈情怀。“从头越”的重复,更表现了这支革命队伍跨越雄关、踏平险阻的坚强决心和无畏勇气。而以“苍山如海,残阳如血”这两个景句来收笔,极有情味。前一句是说山峦起伏不尽,就像碧波万顷的大海,不仅展现了壮阔的山景,也表明了作者是站在高处眺望,一股雄壮的气概萦绕于句中。后一句点出了红军胜利越关的具体时间,还使人通过这一壮丽的图景联想到红军义无反顾、不怕牺牲的伟大精神。

(二)1.A “仲春”的概括不准确,由词中的“弱絮”“低花”可见,应是暮春。

2.答案:使用了比喻的修辞手法。该句中,把蜡烛点燃后流下来的蜡珠比喻成“啼珠”,带有浓厚的主观色彩,表现了主人公的相思之痛。

【诗歌鉴赏】此词上片由写外景步步侵入内心,引发连绵不断的春思。“楼上萦帘弱絮,墙头碍月低花”两句对起,通过景物描写首先点明地点和时间。地点是一处有院墙围护着的楼阁里,而时间是飞絮落花的暮春季节的晚上。同时,“萦帘”“碍月”的细致心理反应和“弱絮”“低花”的视觉观察所见又映衬出芳春月夜怀远的闺人形象。寥寥十二个字,把背景和人物全然活现出来,堪称妙笔。下面紧接以“年年春事关心事”一句,正式表明她感情的趋向和分量,重点在“春事”二字。下片由内景转向心理刻画,相思之情进一步深化。这内景就是由“舞镜鸾衾翠减,啼珠凤蜡红斜”两句所展现的春夜闺房画面。“鸾衾翠减”是指绣有鸾鸟图案的翠色被面已经褪色,而“舞镜”是修饰图案中的鸾鸟的。古代传说独鸾不鸣,见镜中影即鸣不止。“鸾衾翠减”照应上片的“年年”二字,以翠被褪色暗示离人别去时间之久。而“凤蜡红斜”则是说思妇深宵不寐,痴对着缀有凤凰形象的蜡烛,看它不断消熔的红泪,直到烧残斜坠。“啼珠”是指蜡烛点燃后流的蜡珠,把凤蜡消熔的蜡珠称为“啼珠”带有浓厚的主观感彩。总之,两句词中的物象无不和思妇当前的处境、心事相关,即所谓景中见人。结尾两句把主人公孤栖难耐、百无聊赖、苦闷压抑的情怀,以凄婉慰藉的语言娓娓道出。言说相思之情随着那离人的脚步远到天涯,这是无可奈何的自慰,也是幻想,反衬现实的矛盾,突出闺人离思的沉重。此词以巧思蕴藉见长,体现了作者笔致含蓄、语婉意深的独特风格。

4 / 4

课外阅读

阅读下面这首词,回答下面问题

浪淘沙·北戴河①

毛泽东

大雨落幽燕②,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武③挥鞭④,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

注:

①北戴河:地处河北省秦皇岛市西南海滨。这首词是毛泽东1954年于秦皇岛北戴河边工作、边休养时创作的。

②幽燕:古幽州及燕国,在今河北省北部带。

③魏武:曹操(155-220)。曹操死后,其子曹丕当上皇帝追封他为魏武帝。

④挥鞭:原指挥鞭策马,这里指骑马出征。

1.下列对这首词的赏析不恰当的一项是( )

A.这首词落笔描写在北戴河所见的情景,“大雨”“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,风声如吼,翻云扫雨,声形并茂,气势磅礴。

B.这首词展开联想的翅膀,由秦皇岛外“白浪滔天”“一片汪洋”之景,联想到一千多年前曹操登临碣石山的历史往事及其诗篇《观沧海》。

C.“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”两句,恰似一幅生动传神的剪影,简要而鲜明地勾勒出曹操当年策马扬鞭、登山临海赋诗的雄姿。

D.“挥鞭”一词,概括了抒情主人公驰骋沙场、南征北战的戎马生涯;作为瞬间动作,它显示了人物沉雄豪放、威猛勇武的性格特征

2.结尾句“萧瑟秋风今又是,换了人间”在词中起什么作用?和《沁园春·长沙》有什么相同之处?

(二)阅读下面这首诗,回答下面问题

天净沙·秋思①

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家②,

古道③西风④瘦马。

夕阳西下,

断肠人⑤在天涯。

注释:

①天净沙:曲牌名。秋思:曲题。

②人家:农家。此句写出了诗人对温馨家庭的渴望。

③古道:古老的驿道。

④西风:凄冷、萧瑟的秋风。

⑤断肠人:形容伤心悲痛到极点的人。此指漂泊天涯、极度悲伤、流落他乡、因为思乡而愁肠寸断的游子。

1.比较《沁园春·长沙》和《天净沙·秋思》,说说二者在所描写景物和写法上有什么不同。

课外阅读

(一)阅读下面这首词,回答下面问题

虞美人·枕上①

毛泽东

堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由

注释:①此词是毛泽东写给新婚不久的夫人杨开慧的。

1.下列对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )

A.“江海翻波浪”以比喻、夸张的手法,化无形为有形突出、鲜明地写出“愁”之状。

B.一个“晓”字,点出作者是彻夜未眠;一个“影”字,写出若即若离的别样之苦。

C.下片末两句,写作者触景生情,见月怀人,含蓄地表现了别离之苦。

D.这首词通过对夜晚景色的描写,从侧面反映了革命者也有自己的离愁别绪。

2.这首词与毛泽东的《沁园春·长沙》相比,从情、景关系的角度看,有何异同?请结合具体内容简要分析。

(二)阅读下面这首词,回答下面问题

蝶恋花①

陆游

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。

江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》②。

注释:①这首词是陆游晚年被罢官后所作。②《长杨赋》:汉代杨雄为讽谏汉成帝游幸长杨宫而作

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首句“桐叶晨飘蛩夜语”托物起兴,“晨飘”与“夜语”对举,表明了由朝至夕的凄清萧瑟的景象,渲染了作者的心境。

B.“黯黯长安路”中“长安路”虚实结合,实写当时西北军事重镇长安已被金人占领,虚指南宋京城临安,隐含着作者对南宋朝廷改变抗金决策的失望。

C.“散关清渭应如故”写作者想起自己在大散关和渭水边的战斗经历,表明他对国事的忧虑。

D,全词分四个层次,第一层抚今,第二层追昔,第三层和第四层又是抚今。全词今昔交织,回环往复,写得神完气足。

2.简要分析这首词的下片抒发了作者哪些情感。

三、课外阅读

(一)阅读下面这首词,完成1-2题。

忆秦娥·娄山关

毛泽东

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

【注】1935 年 2月25日,红军与敌军为争夺娄山关展开激斗,最终取得胜利。这首词即写于攻克娄山关之后。

1.下列对这首词的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.上片写拂晓时红军急行军前往娄山关,下片写黄昏时战斗结束,全篇没有正面描绘战争。

B.“西风烈”两句精练传神,既交代了红军进军娄山关的时间、景候,又创设了壮烈的抒情氛围。

C.“马蹄声碎,喇叭声咽”,“碎”字表明马蹄声急而低,“咽”字表现了战士们内心的悲凉。

D.本词凝重与雄劲豪放相统一,气氛悲壮,赞颂了红军的豪迈气概和英勇精神。

2.请简要赏析“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”两句。

(二)阅读下面这首词,完成问题。

乌夜啼·春思

【北宋】赵令畤【注】

楼上萦帘弱絮,墙头碍月低花。年年春事关心事,肠断欲栖鸦。

舞镜鸾衾翠减,啼珠凤蜡红斜。重门不锁相思梦,随意绕天涯。

【注】作者因与苏东坡结交而受牵连,为新党排斥,仕途不顺。

1.下列对这首词的理解,不正确的一项是( )

A. 开头两句通过景物描写首先点明地点和时间。地点是一处有院墙围护着的楼阁里,时间是飞絮落花的仲春季节的晚上。

B.“萦帘”“碍月”的细致心理反应和“弱絮”“低花”的视觉观察所见,映衬出芳春月夜怀远的闺人形象。

C. 三句说“年年春事关心事”,可见离人远去之久,春而人不归,所以当她发现楼外欲栖而未定的乌鸦时,不禁柔肠寸断。

D.“鸾衾翠减”是指绣有鸾鸟图案的翠色被面已经退色,照应上片的“年年”二字,以翠被褪色暗示离人别去时间之久。

2.“啼珠凤蜡红斜”一句使用了哪种修辞手法?请结合诗歌内容简要分析。

答案解析

课外阅读

(一)

1.答案:D。

解析:D项“挥鞭”的主语是“魏武”而不是“抒情主人公”。

2.答案:从内容上看,“换了人间”赞颂了社会主义新中国;从艺术技巧上看,“换了人间”有画龙点睛的作用。和《沁园春·长沙》一样,都是在结尾句点明词的主旨。

(二)答案:《沁园春·长沙》所写景物宏大,数量多,色彩绚丽;写景由远而近,由静而动,由仰视到俯视;感情基调积极昂扬,在对生命的热爱与赞美中寄托了革命豪情;采用了排比、对仗的手法。《天净沙·秋思》所写景物小,数量少,色彩暗淡;写景由近及远,侧重静态;意境清冷凄凉,抒发了作者孤独无依和对亲人的无尽思念之情。

二、课外阅读

(一)1.答案:C。

解析:“含蓄”错误,“对此不抛眼泪也无由”是直接抒情。

2.答案:两首词都是借景抒情。不同点:本词选取的景物具有凄清、冷寂的特点,抒发的是哀婉忧伤的思念之苦:而《沁园春·长沙》的景物则充满生机,色彩绚丽,抒发了诗人改天换地的壮志豪情

解析:题干已经点明“从情、景关系的角度看”,结合两首词的内容可知二者都是借景抒情。然后分析两首词分别写的是什么景,景物特征是什么,所抒发的感情是什么,从而做出比较。《沁园春·长沙》通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命生活的回忆,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。本词则从“江海翻波浪”“夜长天色总难明”“寒星”“残月”可知景物氛围是凄凉的,从“愁”“寂寞”“灰尽”“抛眼泪”可知抒发的是哀愁。综合以上分析简要回答即可

(二)1.答案:D。

解析:“第三层和第四层又是抚今”错误。第三层“江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付”回到现实,第四层“早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》”是回顾过去。

答案:“江海轻舟今已具”化用苏轼的“小舟从此逝,江海寄余生”,含有归隐江湖的意思。“一卷兵书,叹息无人付”感叹抗金志士零落无存,国家前途令人担忧。“早信此生终不遇”写出作者的怀才不遇、报国无门。“当年悔草《长杨赋》”运用典故,讽刺统治者和汉成帝一样昏庸无能,其中“悔”字透出作者对统治者的愤愤不平之气。

解析:下片首句承上启下,“江海轻舟”源于苏轼《临江仙》“小舟从此逝,江海寄余生”。正所谓“达则兼济天下,穷则独善其身”,既然报国无路,则只有归隐江湖才不负一个读圣贤书之人,表明有隐归之意愿。“一卷兵书,叹息无人付”中,“一卷兵书”既可实指他曾向王炎提出的“经略中原,必自长安始”的进军策略,也可喻抗敌兴国的重大抱负,然而朝中没有能抗金之臣,抗金志士亦零落无存,国家社稷岌岌可危。后两句表面上是说自己如果早知不被知遇,就不会陈述什么恢复方略,其实在于抒发自己遭受排挤、不被知遇、无法施展才能抱负收复大好河山的悲愤。这“悔”的后面,实是无限的恨。

三、课外阅读

(一)1.C “战士们内心的悲凉”错,“咽”是说在昂首挺进的队伍中,军号吹奏着低沉而悲壮的音调,并不是内心悲凉。

2.答案:①使用了比喻的修辞手法。“雄关漫道真如铁”使用比喻,暗示夺取雄关的艰难。②体现了夺取雄关后的豪迈之情,表现了革命队伍踏平艰难险阻的决心和勇气。

解析:从词句使用的手法的角度分析,“如铁”使用了比喻的修辞,体现了夺取雄关的艰难;从描写的内容和情感的角度分析,这两句表现了夺取雄关后的豪迈之情。

【诗歌鉴赏】本词写于娄山关激战之后。“西风烈”两句简练地指出了战斗的时间、景候,还创设了一个壮烈的抒情氛围。“西风烈”中的“烈”字,让人读来犹如置身凜冽的西风之中,平添悲壮。清晨,寒霜漫天,西风猛烈地吹,晓月依然挂在天边,这时雁的叫声阵阵传来。接下来的“霜晨月”这一景句的重复,既是词牌的规定,同时又起着联系下文的作用。“马蹄声碎,喇叭声咽”两句,把红军的行动生动地描绘出来了。“碎”,表明马蹄声急而低;“咽”,除了表明喇叭声不怎么嘹亮之外,还暗示了战斗的壮烈。词中没有直接描写战斗的过程,但从这两个句子中可以想象到战斗的紧张和激烈。下片起始二句,“真如铁”三字,突出了夺取这座雄关的艰辛。作者通过“铁”这一物象的坚硬、沉重,艺术地把“艰辛”具体化、形象化,构想精巧。而句中的“漫道”二字却又表现了藐视艰辛的豪迈情怀。“从头越”的重复,更表现了这支革命队伍跨越雄关、踏平险阻的坚强决心和无畏勇气。而以“苍山如海,残阳如血”这两个景句来收笔,极有情味。前一句是说山峦起伏不尽,就像碧波万顷的大海,不仅展现了壮阔的山景,也表明了作者是站在高处眺望,一股雄壮的气概萦绕于句中。后一句点出了红军胜利越关的具体时间,还使人通过这一壮丽的图景联想到红军义无反顾、不怕牺牲的伟大精神。

(二)1.A “仲春”的概括不准确,由词中的“弱絮”“低花”可见,应是暮春。

2.答案:使用了比喻的修辞手法。该句中,把蜡烛点燃后流下来的蜡珠比喻成“啼珠”,带有浓厚的主观色彩,表现了主人公的相思之痛。

【诗歌鉴赏】此词上片由写外景步步侵入内心,引发连绵不断的春思。“楼上萦帘弱絮,墙头碍月低花”两句对起,通过景物描写首先点明地点和时间。地点是一处有院墙围护着的楼阁里,而时间是飞絮落花的暮春季节的晚上。同时,“萦帘”“碍月”的细致心理反应和“弱絮”“低花”的视觉观察所见又映衬出芳春月夜怀远的闺人形象。寥寥十二个字,把背景和人物全然活现出来,堪称妙笔。下面紧接以“年年春事关心事”一句,正式表明她感情的趋向和分量,重点在“春事”二字。下片由内景转向心理刻画,相思之情进一步深化。这内景就是由“舞镜鸾衾翠减,啼珠凤蜡红斜”两句所展现的春夜闺房画面。“鸾衾翠减”是指绣有鸾鸟图案的翠色被面已经褪色,而“舞镜”是修饰图案中的鸾鸟的。古代传说独鸾不鸣,见镜中影即鸣不止。“鸾衾翠减”照应上片的“年年”二字,以翠被褪色暗示离人别去时间之久。而“凤蜡红斜”则是说思妇深宵不寐,痴对着缀有凤凰形象的蜡烛,看它不断消熔的红泪,直到烧残斜坠。“啼珠”是指蜡烛点燃后流的蜡珠,把凤蜡消熔的蜡珠称为“啼珠”带有浓厚的主观感彩。总之,两句词中的物象无不和思妇当前的处境、心事相关,即所谓景中见人。结尾两句把主人公孤栖难耐、百无聊赖、苦闷压抑的情怀,以凄婉慰藉的语言娓娓道出。言说相思之情随着那离人的脚步远到天涯,这是无可奈何的自慰,也是幻想,反衬现实的矛盾,突出闺人离思的沉重。此词以巧思蕴藉见长,体现了作者笔致含蓄、语婉意深的独特风格。

4 / 4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读