人教版(2019)高中语文部编版必修上册2.1 《立在地球边上放号》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文部编版必修上册2.1 《立在地球边上放号》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 325.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 11:01:39 | ||

图片预览

文档简介

《立在地球边上放号》名师教学设计

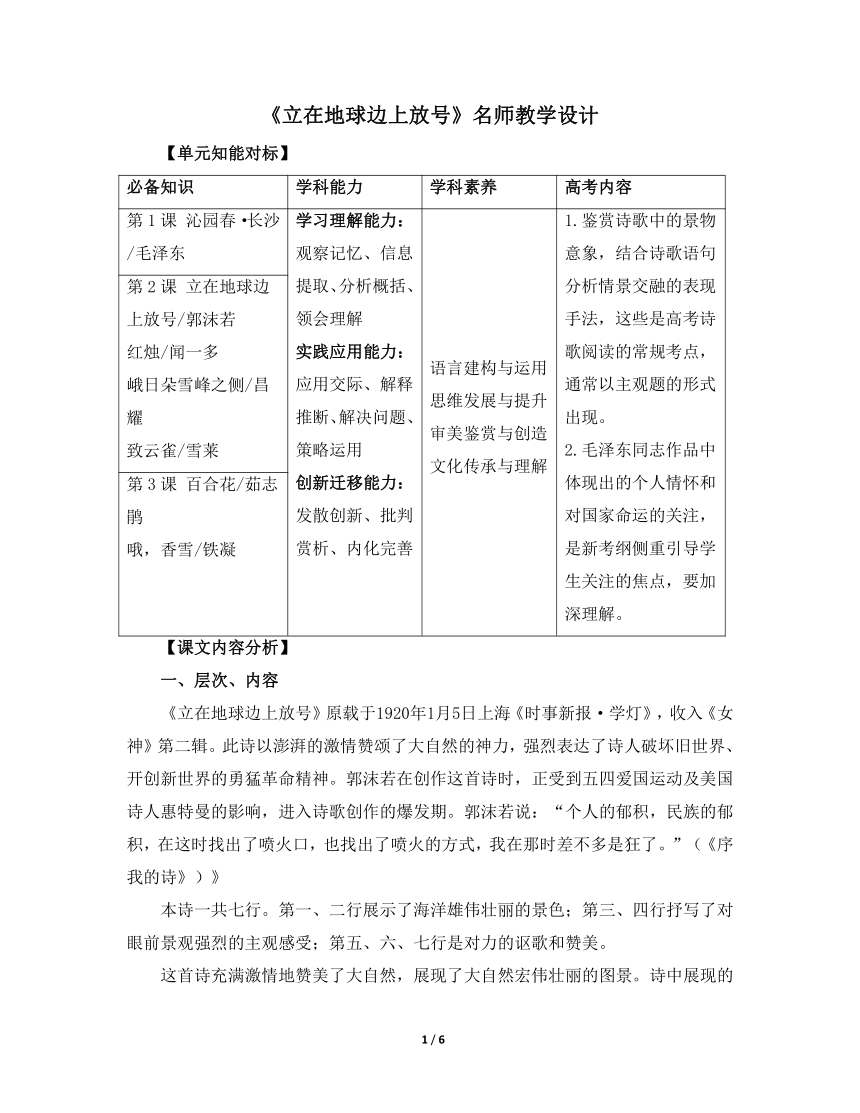

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第1课 沁园春·长沙/毛泽东 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.鉴赏诗歌中的景物意象,结合诗歌语句分析情景交融的表现手法,这些是高考诗歌阅读的常规考点,通常以主观题的形式出现。 2.毛泽东同志作品中体现出的个人情怀和对国家命运的关注,是新考纲侧重引导学生关注的焦点,要加深理解。

第2课 立在地球边上放号/郭沫若 红烛/闻一多 峨日朵雪峰之侧/昌耀 致云雀/雪莱

第3课 百合花/茹志鹃 哦,香雪/铁凝

【课文内容分析】

一、层次、内容

《立在地球边上放号》原载于1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈表达了诗人破坏旧世界、开创新世界的勇猛革命精神。郭沫若在创作这首诗时,正受到五四爱国运动及美国诗人惠特曼的影响,进入诗歌创作的爆发期。郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”(《序我的诗》)》

本诗一共七行。第一、二行展示了海洋雄伟壮丽的景色;第三、四行抒写了对眼前景观强烈的主观感受;第五、六、七行是对力的讴歌和赞美。

这首诗充满激情地赞美了大自然,展现了大自然宏伟壮丽的图景。诗中展现的空中云海,描绘的北冰洋、太平洋的滚滚洪涛,充分表现出大自然的雄奇、壮阔、瑰丽、博大,气势磅礴。诗人描写大自然,是把整个大自然当作“自我表现的全宇宙的本体”,当作生命的化身,所以诗中对大自然的描绘、歌颂,渗透着强烈的主观感受,自然景观与诗人的主观世界达到交融一体的境界。

诗人对大自然表现出来的强烈的情感,是对五四时代“狂飙突进”精神的讴歌。诗中出现的云的怒涛、海的狂潮,诗中反复歌咏的“力”就是五四时代精神的象征。而诗人所着力赞颂的“力”,也是全诗的诗眼所在。“力的毁坏”是毁坏旧世界、旧社会、旧文化;“力的创造”是创造新世界、新社会、新文化,创造新时代的文明。诗人对“力”的歌颂,歌颂了它的形态(力的绘画,力的舞蹈),它的声响(力的音乐,力的诗歌),它的韵律(力的律吕),表现出一种勇敢进取、积极创造的奋发昂扬精神和热烈向往、执着追求新事物的精神,以及摧毁旧事物的勇气与坚定。

二、艺术特色

这首诗还鲜明地展现了郭沫若的诗集《女神》雄浑豪放的浪漫主义风格。诗人以大胆、丰富而奇特的想象营造壮阔、恢宏的意境,诗人想象“我”站在地球的边上,眼观大洋,耳听海涛,并把太平洋想象成一个力大无穷的勇士,竟然要把地球推倒,把相距遥远的北冰洋和太平洋联结起来,把天空的云海和海洋的洪涛联结起来,创造出一种阔大而超越的意境。这些神奇的想象、壮丽的场景同诗中表现的进取、乐观精神,及对理想的追求与憧憬,构成了诗歌浓郁的浪漫主义特色。本诗句式自由,节奏鲜明。作为一首自由体的新诗诗人采用了不受束缚的自由句式,使诗歌具有极为鲜明、强烈的节奏感。句式长短随着情感的变化而变化,使诗作显得自由奔放。本诗还运用排比句来增强诗歌的节奏感,“啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!”“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”等排比句式的使用,极大地增强了诗歌的气势。

【学情整体分析】

诗词具有含混与跳跃的特点,这给学生理解诗词带来了一定的挑战。因此,要对学困生有针对性地辅导;改变授课形式,活跃课堂气氛;加强学法指导;贯彻“教师主导、学生主体”课堂教学理念,充分发挥学生的学习自主性。

学情补充:_______________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

朗读诗歌,理解内容。合作探究,展示合作成果。置身诗境,鉴赏诗歌。

二、教学目标设计

1.体会诗歌语言的特点,赏析诗人的形象。

2.通过本诗的学习鉴赏诗歌的内容。

3.厘清写作思路,把握诗歌的情感。

4.通过阅读诗歌,探究诗歌主题。

5.比较阅读《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》。

三、教学策略设计

本篇教学设计需要引导学生理解诗人否定旧的社会现实、摆脱旧的思想束缚、张扬个性、追求解放的强烈愿望,以及诗中集中体现出的五四时期提倡科学、民主和自由的时代精神。在教学过程中,要注重培养批判与发现、意识与态度等素养。

四、教学方法建议

演示教学法、体验式教学法、合作教学法,还有______________________。

五、教学重点难点

重点:在阅读作品的过程中,提升理解能力,实现思维的发展和提升。

难点:把握新诗语意的跳跃,抓住作者的行文思路,促成审美情趣的提升和文化自觉。

六、教学材料准备

多媒体课件

七、课时建议:1课时

【教学活动设计】

教学导入

导入语一:

“感人心者,莫先乎于情;动人心者,莫过于诗。”本课让我们通过一首现代诗走进作者的情感世界,品味作品的深刻内涵,感受时代的风云变幻……

导入语二:

《立在地球边上放号》是郭沫若于1919年9、10月间写的一首新诗。这首诗一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟壮丽的景色:另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是五四时期那种时代狂飙的象征,是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。作者想要借这首诗告诉人们:科学的文明,人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。这首诗意境壮阔,充斥着浪漫主义色彩,具有强烈的时代感。

教学策略:设情境 巧激趣

由整体感知到重点突破,先引导学生了解五四运动历史背景,再概括五四精神。此环节可以培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

设计意图:课前导入可依据学情作具体的调整,了解作者的文学成就,落实审美鉴赏和创造素养,体验和感悟意象和意境的关系;同时,厘清作者的行文思路,指向思维能力训练。

二、教学精讲

研读课文——深度学习

1.知人论世,文化熏陶

研读相关素材,消除阅读障碍。

(1)郭沫若其人其诗。

(2)新文化运动。

2.精读深思、能力达成

(1)熟读《立在地球边上放号》,初步感受句式自由、节奏分明、感情强烈等诗作特征。

(2)郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”画出诗中情感强烈的句子。

(3)思考:诗中哪些意象是五四时代“狂飙突进”的精神的象征?全诗的诗眼体现在哪个字?

多媒体展示

重点内容:郭沫若及其文学成就

郭沫若(1892-1978),现代诗人、剧作家、历史学家、古文字学家。著有“漂流三部曲”等小说和《小品六章》等散文,作品中充满主观抒情的个性色彩。还出版有诗集《星空》《瓶》《前茅》《恢复》,并写有历史剧、历史小说、文学论文等作品。《棠棣之花》《屈原》等六部充分显示浪漫主义特色的历史剧是他创作的又一重大成就。

重点内容:新文化运动

倡导思想:民主、科学

主要阵地:《新青年》杂志、北京大学

代表人物:陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

意义:打击封建专制思想;传播民主、科学精神;促进了中国先进知识分子的觉醒。

教学策略:深度学深探究

学生诵读、思考、表达,教师诵读、展示PPT、引导、点评。展开生本对话、师生对话、生生对话。感受诗歌中的细节;与诗人的强烈情感,提升整合与语理、批判与发现的学科素养。

设计意图:引导学生挖掘作者更深层的审美情趣,获得更深刻的审美体验。感受“狂飙突进”的精神,培养意识与态度的学科素养。

(二)置身诗境,共诗共鸣

《女神》中的抒情短诗,鲜明地表现出雄浑豪放风格,《立在地球边上放号》是最有代表性的一首。这首诗给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的觉醒和对生活的巨大热情,激起人们以全部的生命力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美的热情。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。

诗歌的结尾为什么要唱出力的赞歌?

诗歌结尾由对力的歌颂到讴歌“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕”。这种抒写仍然没有离开诗人眼前太平洋“滚滚洪涛”的具体景物。“力的绘画,力的舞蹈”是洪涛的形态,“力的音乐,力的诗歌”是洪涛的声音,而“力的律吕”则是洪涛的节奏和音律。总之,这是对“力”的美化,赋予“力”以人们常见的艺术美的形象;同时又是对力的艺术的歌颂,对充斥着力的崇高美的歌颂。我们知道,郭沫若自己的诗歌,无论是从表现反抗破坏和自由创造的精神内容上看,从特别发展的想象和激情以及与之相适应的丰富多彩的浪漫主义手法上看,或是从他不拘一格、发挥艺术独创性并实现诗体大解放者来看,都是这种力的艺术的大胆的和富有成效的实践。从这里,也可以看到郭沫若对自己诗歌的崇高美风格的自信和肯定。

教学策略:少教精教

教师指明思考方向,引导学生发现。教师相机诱导、点拨。培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

设计意图:在熟读理解课文的基础上,创设问题情境,引导学生学习实践。着重训练信息整合能力、语言表达能力、设计能力。通过对课文语言特点的探究,增强对课文的深度理解。此环节可提升学生积累与语感、交流与语境的素养,提高分析概括、领会理解的能力。

三、板书设计

教学策略:通过合理严谨的板书设计,引导学生整体感知,体会初读感受。帮助教师展开教学,也使学生能更好地理解学习、感知记忆。

4 / 4

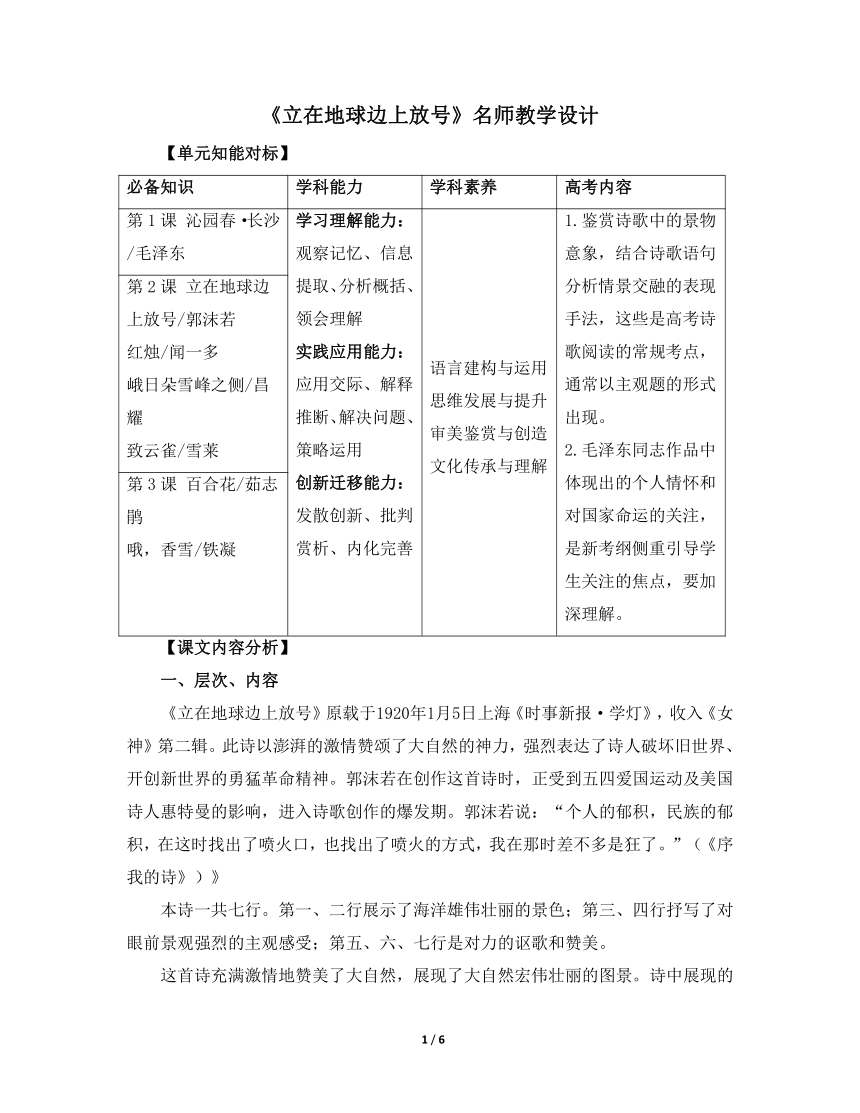

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第1课 沁园春·长沙/毛泽东 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.鉴赏诗歌中的景物意象,结合诗歌语句分析情景交融的表现手法,这些是高考诗歌阅读的常规考点,通常以主观题的形式出现。 2.毛泽东同志作品中体现出的个人情怀和对国家命运的关注,是新考纲侧重引导学生关注的焦点,要加深理解。

第2课 立在地球边上放号/郭沫若 红烛/闻一多 峨日朵雪峰之侧/昌耀 致云雀/雪莱

第3课 百合花/茹志鹃 哦,香雪/铁凝

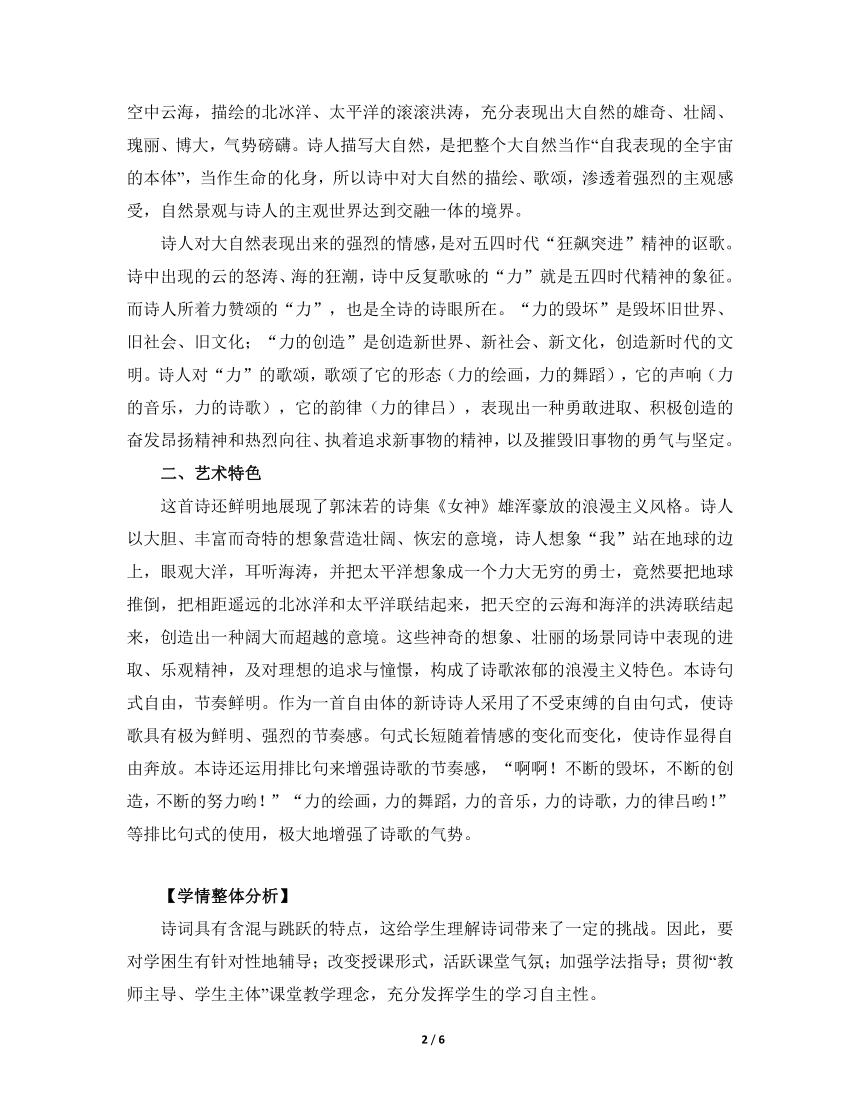

【课文内容分析】

一、层次、内容

《立在地球边上放号》原载于1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈表达了诗人破坏旧世界、开创新世界的勇猛革命精神。郭沫若在创作这首诗时,正受到五四爱国运动及美国诗人惠特曼的影响,进入诗歌创作的爆发期。郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”(《序我的诗》)》

本诗一共七行。第一、二行展示了海洋雄伟壮丽的景色;第三、四行抒写了对眼前景观强烈的主观感受;第五、六、七行是对力的讴歌和赞美。

这首诗充满激情地赞美了大自然,展现了大自然宏伟壮丽的图景。诗中展现的空中云海,描绘的北冰洋、太平洋的滚滚洪涛,充分表现出大自然的雄奇、壮阔、瑰丽、博大,气势磅礴。诗人描写大自然,是把整个大自然当作“自我表现的全宇宙的本体”,当作生命的化身,所以诗中对大自然的描绘、歌颂,渗透着强烈的主观感受,自然景观与诗人的主观世界达到交融一体的境界。

诗人对大自然表现出来的强烈的情感,是对五四时代“狂飙突进”精神的讴歌。诗中出现的云的怒涛、海的狂潮,诗中反复歌咏的“力”就是五四时代精神的象征。而诗人所着力赞颂的“力”,也是全诗的诗眼所在。“力的毁坏”是毁坏旧世界、旧社会、旧文化;“力的创造”是创造新世界、新社会、新文化,创造新时代的文明。诗人对“力”的歌颂,歌颂了它的形态(力的绘画,力的舞蹈),它的声响(力的音乐,力的诗歌),它的韵律(力的律吕),表现出一种勇敢进取、积极创造的奋发昂扬精神和热烈向往、执着追求新事物的精神,以及摧毁旧事物的勇气与坚定。

二、艺术特色

这首诗还鲜明地展现了郭沫若的诗集《女神》雄浑豪放的浪漫主义风格。诗人以大胆、丰富而奇特的想象营造壮阔、恢宏的意境,诗人想象“我”站在地球的边上,眼观大洋,耳听海涛,并把太平洋想象成一个力大无穷的勇士,竟然要把地球推倒,把相距遥远的北冰洋和太平洋联结起来,把天空的云海和海洋的洪涛联结起来,创造出一种阔大而超越的意境。这些神奇的想象、壮丽的场景同诗中表现的进取、乐观精神,及对理想的追求与憧憬,构成了诗歌浓郁的浪漫主义特色。本诗句式自由,节奏鲜明。作为一首自由体的新诗诗人采用了不受束缚的自由句式,使诗歌具有极为鲜明、强烈的节奏感。句式长短随着情感的变化而变化,使诗作显得自由奔放。本诗还运用排比句来增强诗歌的节奏感,“啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!”“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”等排比句式的使用,极大地增强了诗歌的气势。

【学情整体分析】

诗词具有含混与跳跃的特点,这给学生理解诗词带来了一定的挑战。因此,要对学困生有针对性地辅导;改变授课形式,活跃课堂气氛;加强学法指导;贯彻“教师主导、学生主体”课堂教学理念,充分发挥学生的学习自主性。

学情补充:_______________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

朗读诗歌,理解内容。合作探究,展示合作成果。置身诗境,鉴赏诗歌。

二、教学目标设计

1.体会诗歌语言的特点,赏析诗人的形象。

2.通过本诗的学习鉴赏诗歌的内容。

3.厘清写作思路,把握诗歌的情感。

4.通过阅读诗歌,探究诗歌主题。

5.比较阅读《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》。

三、教学策略设计

本篇教学设计需要引导学生理解诗人否定旧的社会现实、摆脱旧的思想束缚、张扬个性、追求解放的强烈愿望,以及诗中集中体现出的五四时期提倡科学、民主和自由的时代精神。在教学过程中,要注重培养批判与发现、意识与态度等素养。

四、教学方法建议

演示教学法、体验式教学法、合作教学法,还有______________________。

五、教学重点难点

重点:在阅读作品的过程中,提升理解能力,实现思维的发展和提升。

难点:把握新诗语意的跳跃,抓住作者的行文思路,促成审美情趣的提升和文化自觉。

六、教学材料准备

多媒体课件

七、课时建议:1课时

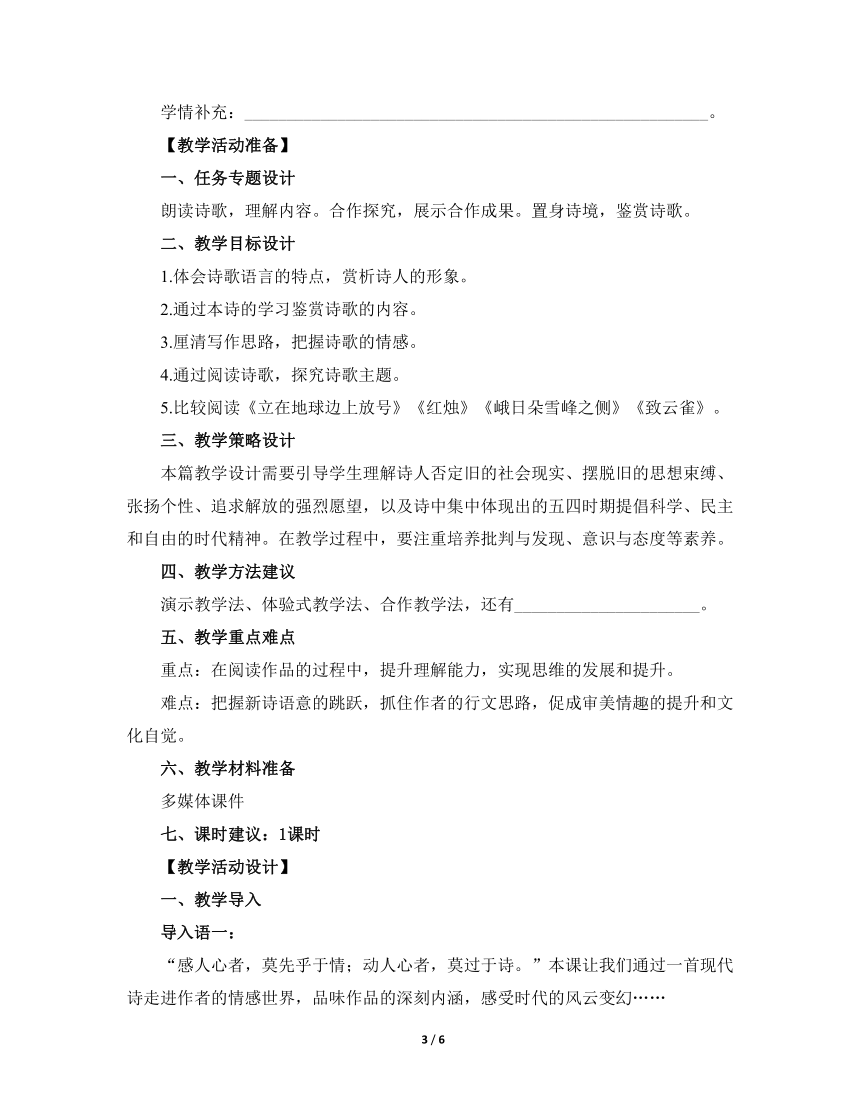

【教学活动设计】

教学导入

导入语一:

“感人心者,莫先乎于情;动人心者,莫过于诗。”本课让我们通过一首现代诗走进作者的情感世界,品味作品的深刻内涵,感受时代的风云变幻……

导入语二:

《立在地球边上放号》是郭沫若于1919年9、10月间写的一首新诗。这首诗一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟壮丽的景色:另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是五四时期那种时代狂飙的象征,是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。作者想要借这首诗告诉人们:科学的文明,人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。这首诗意境壮阔,充斥着浪漫主义色彩,具有强烈的时代感。

教学策略:设情境 巧激趣

由整体感知到重点突破,先引导学生了解五四运动历史背景,再概括五四精神。此环节可以培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

设计意图:课前导入可依据学情作具体的调整,了解作者的文学成就,落实审美鉴赏和创造素养,体验和感悟意象和意境的关系;同时,厘清作者的行文思路,指向思维能力训练。

二、教学精讲

研读课文——深度学习

1.知人论世,文化熏陶

研读相关素材,消除阅读障碍。

(1)郭沫若其人其诗。

(2)新文化运动。

2.精读深思、能力达成

(1)熟读《立在地球边上放号》,初步感受句式自由、节奏分明、感情强烈等诗作特征。

(2)郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”画出诗中情感强烈的句子。

(3)思考:诗中哪些意象是五四时代“狂飙突进”的精神的象征?全诗的诗眼体现在哪个字?

多媒体展示

重点内容:郭沫若及其文学成就

郭沫若(1892-1978),现代诗人、剧作家、历史学家、古文字学家。著有“漂流三部曲”等小说和《小品六章》等散文,作品中充满主观抒情的个性色彩。还出版有诗集《星空》《瓶》《前茅》《恢复》,并写有历史剧、历史小说、文学论文等作品。《棠棣之花》《屈原》等六部充分显示浪漫主义特色的历史剧是他创作的又一重大成就。

重点内容:新文化运动

倡导思想:民主、科学

主要阵地:《新青年》杂志、北京大学

代表人物:陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

意义:打击封建专制思想;传播民主、科学精神;促进了中国先进知识分子的觉醒。

教学策略:深度学深探究

学生诵读、思考、表达,教师诵读、展示PPT、引导、点评。展开生本对话、师生对话、生生对话。感受诗歌中的细节;与诗人的强烈情感,提升整合与语理、批判与发现的学科素养。

设计意图:引导学生挖掘作者更深层的审美情趣,获得更深刻的审美体验。感受“狂飙突进”的精神,培养意识与态度的学科素养。

(二)置身诗境,共诗共鸣

《女神》中的抒情短诗,鲜明地表现出雄浑豪放风格,《立在地球边上放号》是最有代表性的一首。这首诗给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的觉醒和对生活的巨大热情,激起人们以全部的生命力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美的热情。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。

诗歌的结尾为什么要唱出力的赞歌?

诗歌结尾由对力的歌颂到讴歌“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕”。这种抒写仍然没有离开诗人眼前太平洋“滚滚洪涛”的具体景物。“力的绘画,力的舞蹈”是洪涛的形态,“力的音乐,力的诗歌”是洪涛的声音,而“力的律吕”则是洪涛的节奏和音律。总之,这是对“力”的美化,赋予“力”以人们常见的艺术美的形象;同时又是对力的艺术的歌颂,对充斥着力的崇高美的歌颂。我们知道,郭沫若自己的诗歌,无论是从表现反抗破坏和自由创造的精神内容上看,从特别发展的想象和激情以及与之相适应的丰富多彩的浪漫主义手法上看,或是从他不拘一格、发挥艺术独创性并实现诗体大解放者来看,都是这种力的艺术的大胆的和富有成效的实践。从这里,也可以看到郭沫若对自己诗歌的崇高美风格的自信和肯定。

教学策略:少教精教

教师指明思考方向,引导学生发现。教师相机诱导、点拨。培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

设计意图:在熟读理解课文的基础上,创设问题情境,引导学生学习实践。着重训练信息整合能力、语言表达能力、设计能力。通过对课文语言特点的探究,增强对课文的深度理解。此环节可提升学生积累与语感、交流与语境的素养,提高分析概括、领会理解的能力。

三、板书设计

教学策略:通过合理严谨的板书设计,引导学生整体感知,体会初读感受。帮助教师展开教学,也使学生能更好地理解学习、感知记忆。

4 / 4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读