第7课 辽、西夏与北宋的并立 期末试题选编 2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 第7课 辽、西夏与北宋的并立 期末试题选编 2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 20:48:25 | ||

图片预览

文档简介

2.7辽、西夏与北宋的并立

1.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件(关子、标子、关引等) 方能交易。宋太宗在公元977年后在镇、易、雄、霸等州设榷务同辽贸易,辽也在南疆设榷场同宋贸易。南宋与金在边境设立榷场,贸易比较发达。元灭宋前,双方也于边境设榷场贸易。从材料中获得的信息是( )

A.榷场是在澶州之盟之后建立起来的 B.澶州之盟促进宋辽百余年的和平相处

C.南宋与金在榷场的贸易要高于北宋与辽 D.榷场设立促进了民族政权边境贸易

2.(2022春·广东广州·七年级校考期末)“一度称雄漠北统治契丹的突厥、回纥已经风光不再,而晚唐五代之际中原政权衰微分裂,自顾不暇,都给辽太祖和契丹民族的登台亮相创造了前所未有的契机。”这说明

A.此时的突厥、回纥已经没有任何影响力

B.中原政权决定了少数民族政权的发展状况

C.辽的兴起和时代大环境有重要关联

D.辽的勃兴完全依靠时代大环境

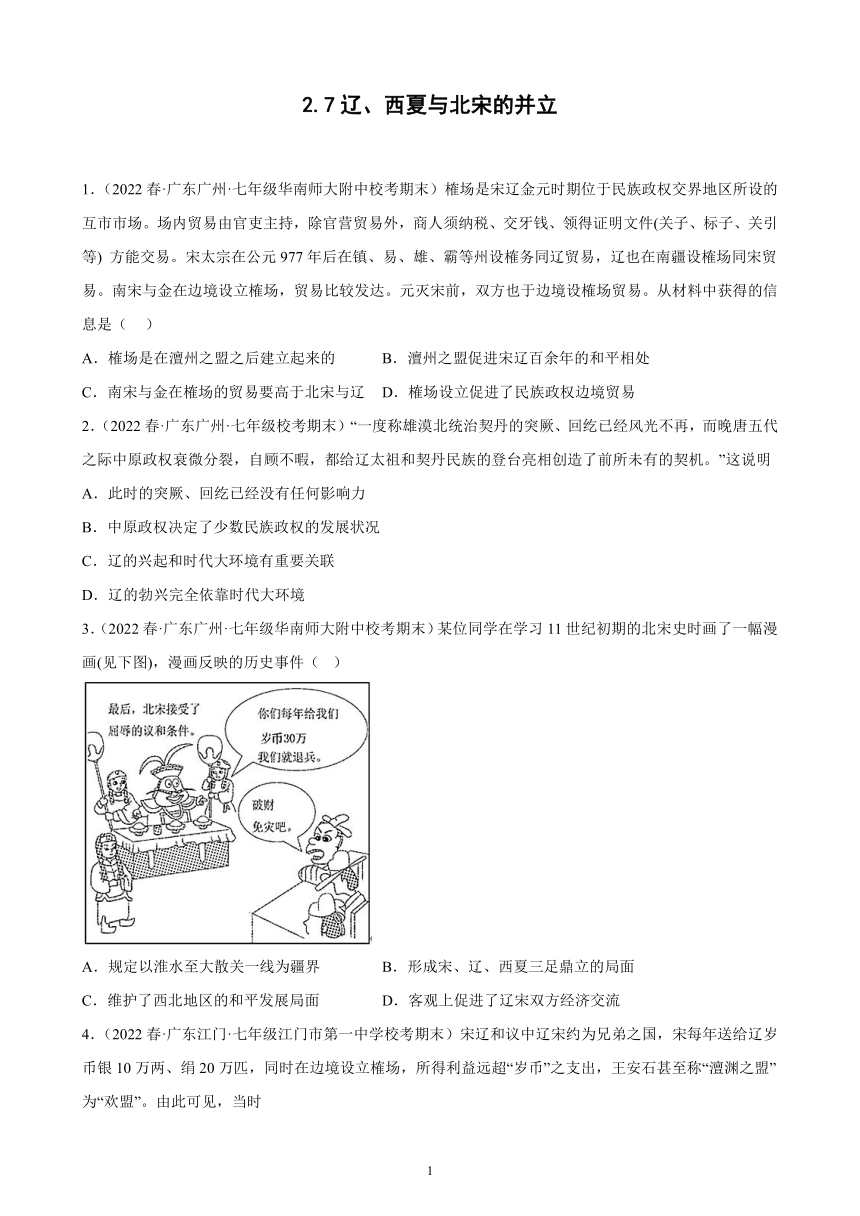

3.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)某位同学在学习11世纪初期的北宋史时画了一幅漫画(见下图),漫画反映的历史事件( )

A.规定以淮水至大散关一线为疆界 B.形成宋、辽、西夏三足鼎立的局面

C.维护了西北地区的和平发展局面 D.客观上促进了辽宋双方经济交流

4.(2022春·广东江门·七年级江门市第一中学校考期末)宋辽和议中辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,同时在边境设立榷场,所得利益远超“岁币”之支出,王安石甚至称“澶渊之盟”为“欢盟”。由此可见,当时

A.实力均衡下妥协是最佳选择 B.北宋无法打败辽军

C.北宋政治家比辽国更有远见 D.辽国实力远超北宋

5.(2022春·广东肇庆·七年级德庆县德城中学校考期末)下表观点是对澶渊之盟的评价,由此可见( )

观点 观点来源

不为长久之计,而用最下之策 《东坡应诏集》卷一策略二,作者为北宋中期文学家、高级官员苏轼

以屈辱换取苟安 历史学家范文澜著《中国通史简编》,出版于1941年

对辽宋关系既有积极性,也有消极性 历史学教授赵永春的论文,发表于2008年

A.历史事件并没有确切定论 B.时代背景决定了历史评价

C.时代和立场影响历史认识 D.观点越新历史评价越客观

6.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)1005年宋辽签订“澶渊之盟”,给双方长达26年的争战画上了句号。此后120年中,宋辽双方弥兵敦好,“两国享无事之福者且百年”。上述观点认为该盟约

A.使北宋的财政负担加重 B.是北宋政权软弱的表现

C.使宋朝对外贸易迅速发展 D.促进了宋辽之间的和平

7.(2022春·广东江门·七年级江门市第一中学校考期末)“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。”下列观点客观反映材料内容的是( )

A.促进了民族间的交融

B.维持长期和平,但削弱了宋的军事力量

C.对宋朝来说是屈辱的

D.北宋在战败的情况下,不得已而签订的

8.(2022春·广东广州·七年级统考期末)“尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子······北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。”材料表明澶渊之盟( )

A.宋朝财产损失重大 B.辽朝获得巨大利益

C.具有一定的积极性 D.延续双方和平局面

9.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)杨家将的故事流传至今已有 800 多年了,这些故事反映的是澶渊之盟订立之前( )

A.北宋与辽的争战 B.北宋与金的争战

C.南宋与辽的争战 D.南宋与金的争战

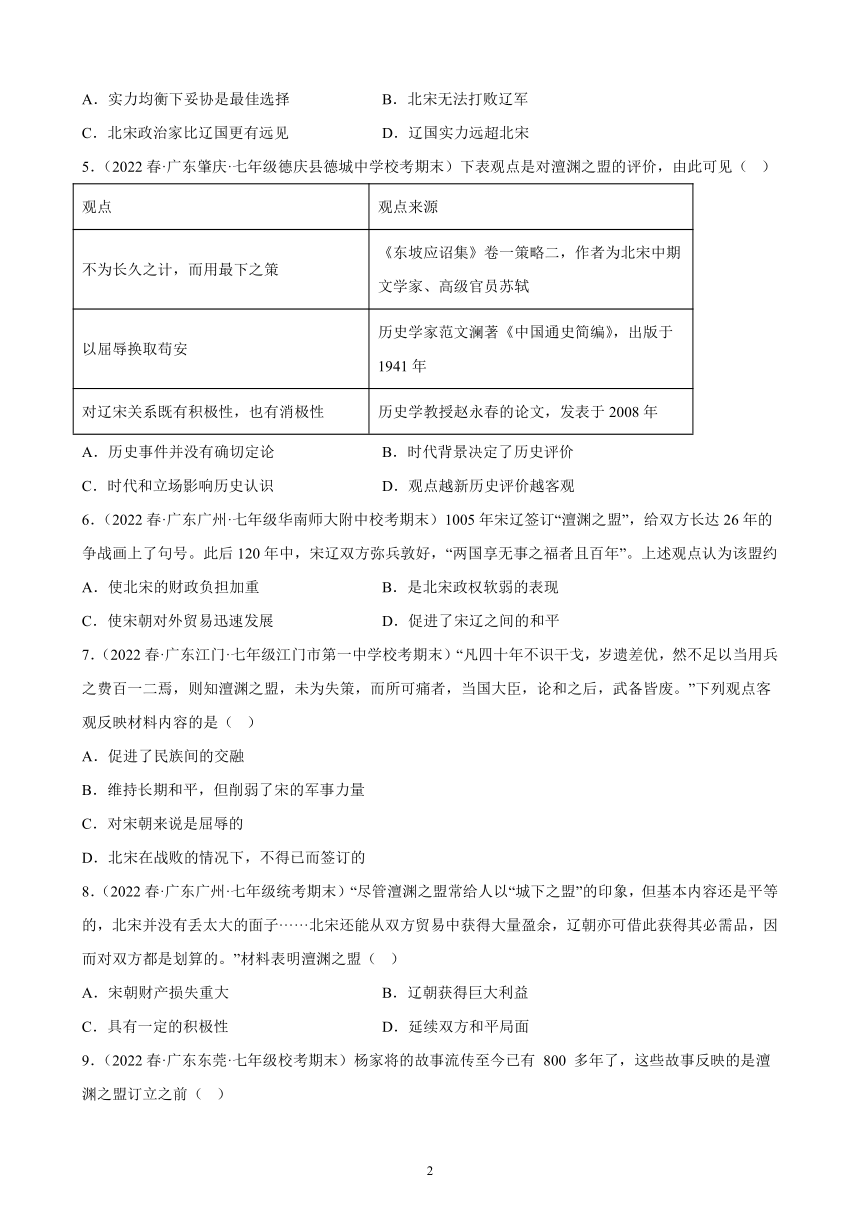

10.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)下图是北京通州辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制,造型仿照皮水囊,扁身双孔,便于穿绳携带。这件文物可用于研究( )

A.辽代农业生产技术的发展 B.契丹族与汉族的文化交融

C.宋代都市生活的丰富多彩 D.女真兴起与金政权的建立

11.(2022春·广东广州·七年级统考期末)两宋词坛的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是( )

A.两宋一直处于战乱之中,百姓流离失所

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗、宦官专权导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

12.(2022春·广东梅州·七年级统考期末)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“宋朝皇帝每年要向游牧民(辽、西夏)‘送礼’,……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”对于这段文字的理解,正确的是( )

①“送礼”指的是北宋统治者缴纳岁币

②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是经济富庶

③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一

④“送礼”政策客观上有利于边境安定,贸易往来

A.①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

13.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)河北宣化发现的辽代墓葬中,其壁画中即有描绘茶道、散乐演奏等内容,其中有的人物出现了“左(少数民族服饰特征)”“右(汉族服饰特征)”和“彤首(少数民族发型)”的服饰和发式。这从侧面反映出该时期

A.民族政权并立 B.民族交融加快 C.国家实现统一 D.中外交流频繁

14.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)著名学者孙伟祥认为,“宋辽之间的澶渊之战,站在今天的立场上看,不过是两个兄弟之间的纠纷,况且30万‘岁币’只是宋朝两个县的收入伤不了筋骨。……不仅换来了近百年的边境和平,还打开了辽国的市场,向辽国倾销自己的商品和文化……”该学者认为澶渊之盟( )

①为宋朝赢得了和平环境 ②促进了宋辽经济的交流与发展

③岁币加重了宋朝老百姓的经济负担 ④促进了民族文化的融合

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.(2022春·广东惠州·七年级统考期末)北宋与辽、西夏既发生对峙战争,又一直进行相互之间的商业往来。 在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。这态势( )

A.利于辽夏夺取宋朝土地 B.使辽宋夏长期处于战争状态

C.源于北宋军事力量强大 D.加深彼此了解,促进民族交融

16.(2022春·广东东莞·七年级统考期末)辽朝茶仪大多仿宋,皇帝宴请宋使,要“行饼茶”,重新开宴后要“行单茶”:西夏“连接诸蕃,以茶数斤,可以博羊一口”。这表明北宋时期( )

A.茶是民族交往重要媒介 B.茶文化进入了鼎盛时期

C.茶叶贸易解决民族矛盾 D.饮茶的风气在民间普及

17.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型。早期鸡冠壶仿马背上容器马盂而制,后变成扁身环梁式,仍似皮囊式样。再发展,变成底部加固足和带提梁式,便于室内生活,可以放在桌上或地上。辽圣宗以后,鸡冠壶逐渐消失。鸡冠壶的发展历程反映了契丹民族( )

A.始终保持着游牧民族的特点 B.不断进行“封建化”的历程

C.渐渐消失在历史的长河当中 D.逐步接受汉民族的生活方式

18.(2022春·广东湛江·七年级校考期末)北宋与辽、西夏既发生对峙战争,又一直进行相互之间的商业往来。在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。这说明

A.辽宋夏之间交流是历史发展主流

B.使辽宋夏处于长期战争状态

C.加深彼此了解促进民族交融

D.表明落后民族征服先进民族

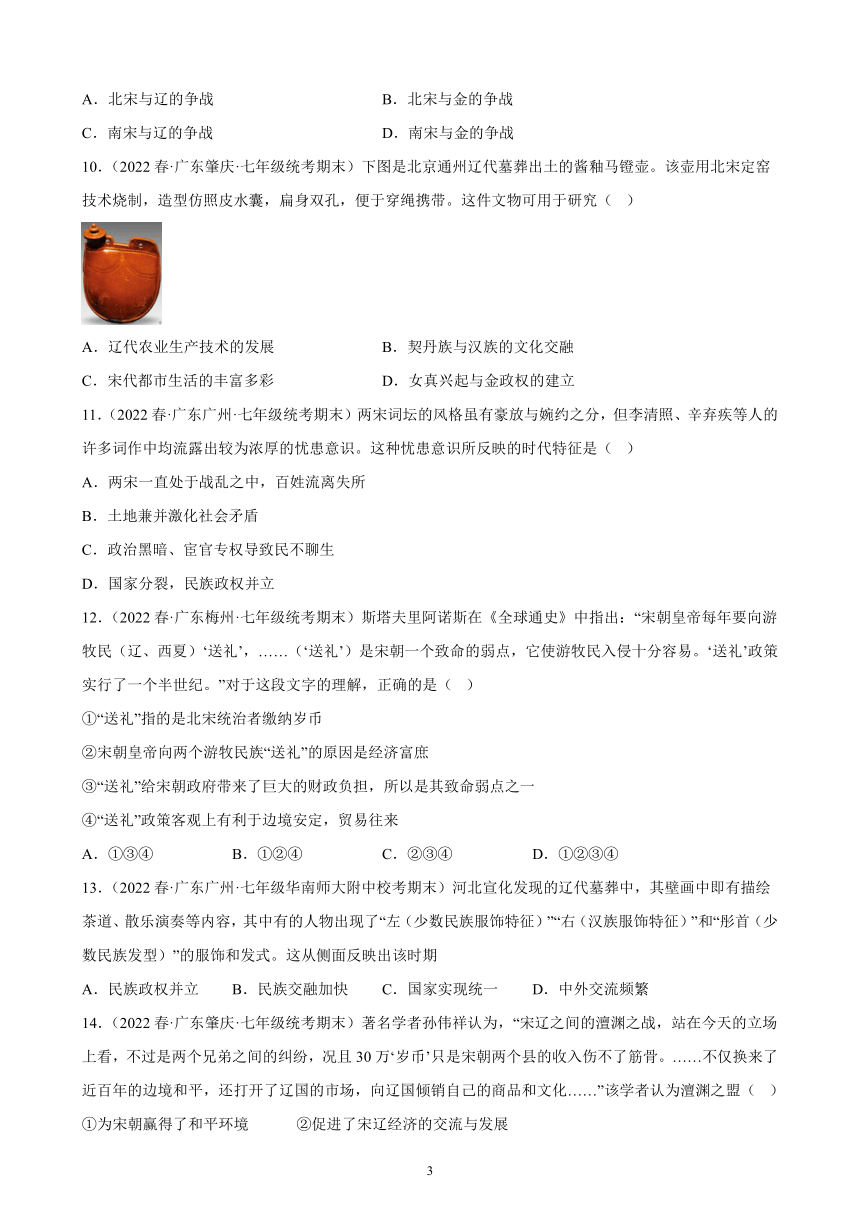

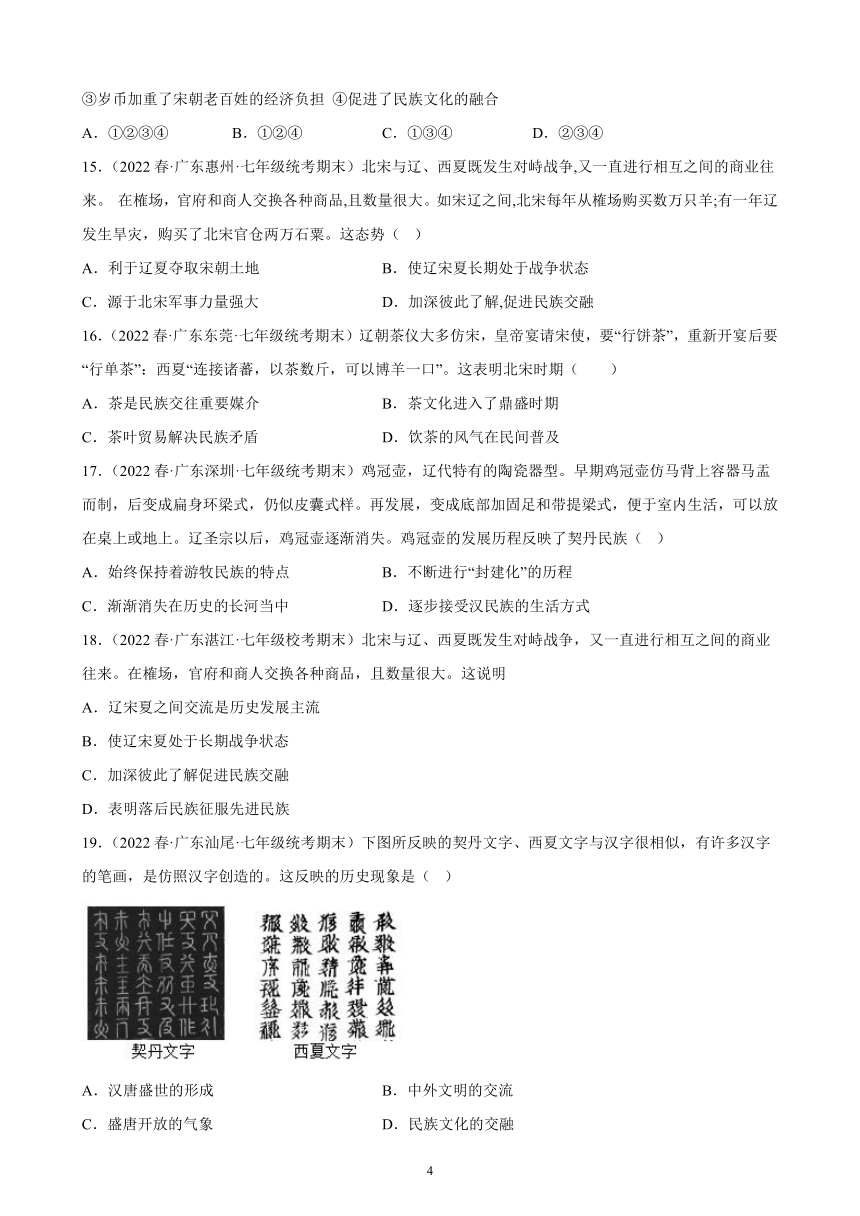

19.(2022春·广东汕尾·七年级统考期末)下图所反映的契丹文字、西夏文字与汉字很相似,有许多汉字的笔画,是仿照汉字创造的。这反映的历史现象是( )

A.汉唐盛世的形成 B.中外文明的交流

C.盛唐开放的气象 D.民族文化的交融

20.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“宋朝皇帝每年要向游牧民族(辽、西夏)‘送礼’……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民族入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”对于这段文字的理解,不正确的是( )

A.“送礼”指的是北宋统治者缴纳的岁币以及绢帛

B.“送礼”政策客观上有利于边境安定、贸易往来

C.宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”,是因为这两个游牧民族贫穷落后

D.“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一

参考答案:

1.D

【详解】根据材料可知,榷场贸易是因各地区经济交流的需要而产生的,对于各政权统治者来说,还有控制边境贸易、提供经济利益、安边绥远的作用,D项正确;根据所学可知,澶(chán)渊之盟是北宋和辽朝,在经过二十五年的战争后于1005年缔结的盟约。材料“宋太宗在公元977年后在镇、易、雄、霸等州设榷务同辽贸易”,排除A项;材料没有涉及到澶州之盟的信息,排除B项;材料中没有涉及不同政权之间榷场的贸易量,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据题干可知突厥、回纥的衰弱以及晚唐五代之际中原政权衰微分裂,为辽的兴起提供了有利的外部条件,说明辽的兴起与时代大环境的变迁有重要关联,C正确;“突厥、回纥已经没有任何影响力”表述过于绝对化,也不符合题干的主旨,A排除;中原政权的衰落为少数民族政权辽的发展提供了时机,但不能说决定了少数民族政权的发展状况,B排除;辽的勃兴也有自身的努力,不能说完全依靠时代大环境,D排除。故选C。

3.D

【详解】根据漫画,可知是北宋与辽的对话,结合所学知识可知,1004年,宋真宗统治时,寇准力主宋真宗亲征,澶州之战宋军击退辽军。1005年,战后双方订立盟约,辽朝退兵,宋给辽岁币,史称为“澶渊之盟”。宋辽订立的和议后,宋辽之间保持了一百多年的相对和平局面,促进了双方经济和文化的交流与发展。D项正确;南宋与金达成和议,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,排除A项;形成宋、辽、西夏三足鼎立的局面、维护了西北地区的和平发展局面,与漫画内容不符,排除BC项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学可知,当时辽宋势均力敌,和则两赢,斗则俱伤,“澶渊之盟”是当时实力均衡下妥协是最佳选择,A项正确;当时,宋打败了辽,“澶渊之盟”是双方政治家共识的结果,双方势均力敌,排除BCD三项。故选A项。

5.C

【详解】根据材料“苏东坡:不为长久之计,而用最下之策——《东坡应诏集》卷一策略二,作者为北宋中期文学家、高级官员苏轼”可得出“澶渊之盟”是一个屈辱的合约,它加重北宋人民的负担,根据材料“以屈辱换取苟安——历史学家范文澜著《中国通史简编》,出版于1941年”可得出范文澜处于中国抗日时期,设身处地思考“澶渊之盟”是一个屈辱的合约,它加重北宋人民的负担,根据材料“历史学教授赵永春的论对辽宋关系既有积极性,也有消极性——历史学教授赵永春的论文,发表于2008年”可得出在和平年代,对历史的认识会更全面,综上,因此时代和立场影响历史认识,C项正确;A、B、D项与材料无关,排除A、B、D项。故选C项。

6.D

【详解】 依据题干“给双方长达26年的争战画上了句号。此后120年中,宋辽双方弥兵敦好”,由此可知“澶渊之盟”的签订,使宋辽双方停止了战争,换来了和平。结合课本所学,澶州之战后,宋与辽议和,双方签订澶渊之盟,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,D项正确;题干只涉及到停止战争、无战事,没有涉及到财政问题、北宋政府的态度、宋朝的对外贸易,排除ABC三项;故选D项。

7.B

【详解】“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策”可见作者认为澶渊之盟有利于北宋与辽国之间维持长期相对和平的局面,虽然要给辽“岁币”,但是不及用兵打仗的百分之一二,因此澶渊之盟并非完全是失策,“而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废”可见作者认为澶渊之盟的问题在于削弱了宋朝的军事力量,不重视武备,B项正确;题干不是强调澶渊之盟促进了民族间的交融,也没有突出这是屈辱的和约,排除AC项;题干意图客观分析澶渊之盟的利弊,没有强调北宋是在战败的情况下不得已而签订的,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据“北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的”可知通过澶渊之盟,宋辽双方都得到了一定的利益,说明澶渊之盟具有一定的积极性,C项正确;根据“对双方都是划算的”可知宋朝的财产损失并不是重大,辽朝也不是获得巨大利益,排除AB项;材料内容无法体现延续双方和平局面,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】结合所学知识可知,宋真宗时,辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城,威胁都城开封,宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军,之后辽与宋议和,辽军撤退,宋朝给辽岁币,澶州旧称澶渊,故这次宋辽盟约称为 “澶渊之盟”,A符合题意,BCD与题意不符,故本题选A。

10.B

【详解】北宋时期,宋辽之间物质文化不断交流。材料“辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制”可以说明契丹族与汉族的文化交融,B项正确;酱釉马镫壶反映出手工业发展,排除A项;材料描述的是辽的手工业发展,排除C项;材料描述的是经济,不是政治,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据所学知识,社会存在决定社会意识,“忧患意识”产生于两宋的现状,因为当时国家分裂、民族政权并立导致战乱频繁,百姓流离失所,D项正确;战乱频繁,百姓流离失所是因为国家分裂,民族政权并立,排除A项;边境贸易激化、社会矛盾 政治黑暗导致民不聊生与题干“忧患意识所反映的时代特征”不符,“土地兼并,社会矛盾激化”不符合两宋时期的时代特征,排除B项;“政治黑暗,民不聊生”与两宋无关,排除C项;故选D项。

12.A

【详解】根据材料“宋朝皇帝每年要向游牧民(辽、西夏)‘送礼’,……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”可知,这是对宋辽以及宋和西夏议和的描述。①“送礼”指的是北宋统治者缴纳岁币,③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一,④“送礼”政策客观上有利于边境安定,贸易往来,①③④符合题意,A项正确;②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是经济富庶表述错误,排除BCD项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“……壁画中即有描绘茶道、散乐演奏等……人物出现了‘左(少数民族服饰特征)’‘右(汉族服饰特征)’……”可知,材料从侧面反映了辽代少数民族与汉族之间在风俗习惯等方面不断融合,B项正确;材料没有涉及民族政权并立,排除A项;辽代时期,国家没有实现统一,排除C项;材料涉及的是民族交融问题,与中外交流无关,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】根据材料结合所学可知作者认为澶渊之盟为宋朝赢得了和平环境、促进了宋辽经济的交流与发展、促进了民族文化的融合,①②④符合题意;根据材料“况且30万‘岁币’只是宋朝两个县的收入伤不了筋骨”可知作者并不认为岁币加重了宋朝老百姓的经济负担,③错误。B项正确;ACD项不符题意,排除。故选B项。

15.D

【详解】根据材料“在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟”可得出北宋与辽之间的友好交往,促进民族交融,D项正确;利于辽夏夺取宋朝土地与题干不符,排除A项;使辽宋夏长期处于战争状态与材料相悖,排除B项;材料未体现源于北宋军事力量强大,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】依据题干中“皇帝宴请宋使,要“行饼茶”,重新开宴后要‘行单茶’:西夏‘连接诸蕃,以茶数斤,可以博羊一口’。”可知,茶在民族交往的过程中是重要的媒介。A项正确;“茶文化进入了鼎盛时期”,题干未体现,排除B项;“茶叶贸易解决民族矛盾”,夸大了“茶”的作用,排除C项;“饮茶的风气在民间普及”与题干无关,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】根据材料“鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型、仿马背上容器马盂而制、便于室内生活、辽圣宗以后,鸡冠壶逐渐消失”并结合所学可知,受汉族影响,契丹族从游牧逐水草而居到逐步农耕定居,其特有的鸡冠壶逐渐消失,这体现了契丹民族逐步接受汉民族的生活方式,D项正确;始终保持着游牧民族的特点,与材料不符合,排除A项;封建化一般是指封建生产方式的形成、确立过程,指在封建生产关系主导下,各种非封建因素向封建关系的转化,材料未体现,排除B项;渐渐消失在历史的长河当中,材料未体现,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】根据所学和材料“对峙战争、一直商业往来、数量很大”可知,虽有战争,但商业往来始终进行,这说明辽宋夏之间交流是历史发展主流,故A符合题意;材料说,一直进行商业往来,所以不是处于长期战争状态,故B不符合题意;材料是说,商业往来数量很大,不是民族交融,故C不符合题意;材料说,这一时期是民族政权并立,不存在征服问题,故D不符合题意。故选A。

19.D

【详解】结合所学知识,契丹或辽和西夏都是由少数民族建立的政权,因此它们的文字仿照汉字,体现了少数民族受到了汉族文化的影响,反映了民族文化的交融,D项正确;辽和西夏主要与宋朝并立,因此不是反映汉唐盛世的形成或盛唐开放的气象,排除AC项;契丹、西夏属于中国古代的少数民族政权,因此不能体现中外文明的交流,排除B项。故选D项。

20.C

【详解】根据题干和所学可知,宋朝与辽、西夏进行议和,每年给对方大量岁币,是为了获得和平局面,并非是因为契丹族和党项族贫穷落后,C项符合题意,选择C项;材料中“送礼”指的是北宋统治者缴纳的岁币以及绢帛,A项不符合题意,排除A项;“送礼”政策客观上有利于边境安定、贸易往来,B项不符合题意,排除B项;“送礼”是宋朝一个致命的弱点,因为它使游牧民族入侵十分容易,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

1.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件(关子、标子、关引等) 方能交易。宋太宗在公元977年后在镇、易、雄、霸等州设榷务同辽贸易,辽也在南疆设榷场同宋贸易。南宋与金在边境设立榷场,贸易比较发达。元灭宋前,双方也于边境设榷场贸易。从材料中获得的信息是( )

A.榷场是在澶州之盟之后建立起来的 B.澶州之盟促进宋辽百余年的和平相处

C.南宋与金在榷场的贸易要高于北宋与辽 D.榷场设立促进了民族政权边境贸易

2.(2022春·广东广州·七年级校考期末)“一度称雄漠北统治契丹的突厥、回纥已经风光不再,而晚唐五代之际中原政权衰微分裂,自顾不暇,都给辽太祖和契丹民族的登台亮相创造了前所未有的契机。”这说明

A.此时的突厥、回纥已经没有任何影响力

B.中原政权决定了少数民族政权的发展状况

C.辽的兴起和时代大环境有重要关联

D.辽的勃兴完全依靠时代大环境

3.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)某位同学在学习11世纪初期的北宋史时画了一幅漫画(见下图),漫画反映的历史事件( )

A.规定以淮水至大散关一线为疆界 B.形成宋、辽、西夏三足鼎立的局面

C.维护了西北地区的和平发展局面 D.客观上促进了辽宋双方经济交流

4.(2022春·广东江门·七年级江门市第一中学校考期末)宋辽和议中辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,同时在边境设立榷场,所得利益远超“岁币”之支出,王安石甚至称“澶渊之盟”为“欢盟”。由此可见,当时

A.实力均衡下妥协是最佳选择 B.北宋无法打败辽军

C.北宋政治家比辽国更有远见 D.辽国实力远超北宋

5.(2022春·广东肇庆·七年级德庆县德城中学校考期末)下表观点是对澶渊之盟的评价,由此可见( )

观点 观点来源

不为长久之计,而用最下之策 《东坡应诏集》卷一策略二,作者为北宋中期文学家、高级官员苏轼

以屈辱换取苟安 历史学家范文澜著《中国通史简编》,出版于1941年

对辽宋关系既有积极性,也有消极性 历史学教授赵永春的论文,发表于2008年

A.历史事件并没有确切定论 B.时代背景决定了历史评价

C.时代和立场影响历史认识 D.观点越新历史评价越客观

6.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)1005年宋辽签订“澶渊之盟”,给双方长达26年的争战画上了句号。此后120年中,宋辽双方弥兵敦好,“两国享无事之福者且百年”。上述观点认为该盟约

A.使北宋的财政负担加重 B.是北宋政权软弱的表现

C.使宋朝对外贸易迅速发展 D.促进了宋辽之间的和平

7.(2022春·广东江门·七年级江门市第一中学校考期末)“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。”下列观点客观反映材料内容的是( )

A.促进了民族间的交融

B.维持长期和平,但削弱了宋的军事力量

C.对宋朝来说是屈辱的

D.北宋在战败的情况下,不得已而签订的

8.(2022春·广东广州·七年级统考期末)“尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子······北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。”材料表明澶渊之盟( )

A.宋朝财产损失重大 B.辽朝获得巨大利益

C.具有一定的积极性 D.延续双方和平局面

9.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)杨家将的故事流传至今已有 800 多年了,这些故事反映的是澶渊之盟订立之前( )

A.北宋与辽的争战 B.北宋与金的争战

C.南宋与辽的争战 D.南宋与金的争战

10.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)下图是北京通州辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制,造型仿照皮水囊,扁身双孔,便于穿绳携带。这件文物可用于研究( )

A.辽代农业生产技术的发展 B.契丹族与汉族的文化交融

C.宋代都市生活的丰富多彩 D.女真兴起与金政权的建立

11.(2022春·广东广州·七年级统考期末)两宋词坛的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是( )

A.两宋一直处于战乱之中,百姓流离失所

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗、宦官专权导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

12.(2022春·广东梅州·七年级统考期末)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“宋朝皇帝每年要向游牧民(辽、西夏)‘送礼’,……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”对于这段文字的理解,正确的是( )

①“送礼”指的是北宋统治者缴纳岁币

②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是经济富庶

③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一

④“送礼”政策客观上有利于边境安定,贸易往来

A.①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

13.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)河北宣化发现的辽代墓葬中,其壁画中即有描绘茶道、散乐演奏等内容,其中有的人物出现了“左(少数民族服饰特征)”“右(汉族服饰特征)”和“彤首(少数民族发型)”的服饰和发式。这从侧面反映出该时期

A.民族政权并立 B.民族交融加快 C.国家实现统一 D.中外交流频繁

14.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)著名学者孙伟祥认为,“宋辽之间的澶渊之战,站在今天的立场上看,不过是两个兄弟之间的纠纷,况且30万‘岁币’只是宋朝两个县的收入伤不了筋骨。……不仅换来了近百年的边境和平,还打开了辽国的市场,向辽国倾销自己的商品和文化……”该学者认为澶渊之盟( )

①为宋朝赢得了和平环境 ②促进了宋辽经济的交流与发展

③岁币加重了宋朝老百姓的经济负担 ④促进了民族文化的融合

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.(2022春·广东惠州·七年级统考期末)北宋与辽、西夏既发生对峙战争,又一直进行相互之间的商业往来。 在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。这态势( )

A.利于辽夏夺取宋朝土地 B.使辽宋夏长期处于战争状态

C.源于北宋军事力量强大 D.加深彼此了解,促进民族交融

16.(2022春·广东东莞·七年级统考期末)辽朝茶仪大多仿宋,皇帝宴请宋使,要“行饼茶”,重新开宴后要“行单茶”:西夏“连接诸蕃,以茶数斤,可以博羊一口”。这表明北宋时期( )

A.茶是民族交往重要媒介 B.茶文化进入了鼎盛时期

C.茶叶贸易解决民族矛盾 D.饮茶的风气在民间普及

17.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型。早期鸡冠壶仿马背上容器马盂而制,后变成扁身环梁式,仍似皮囊式样。再发展,变成底部加固足和带提梁式,便于室内生活,可以放在桌上或地上。辽圣宗以后,鸡冠壶逐渐消失。鸡冠壶的发展历程反映了契丹民族( )

A.始终保持着游牧民族的特点 B.不断进行“封建化”的历程

C.渐渐消失在历史的长河当中 D.逐步接受汉民族的生活方式

18.(2022春·广东湛江·七年级校考期末)北宋与辽、西夏既发生对峙战争,又一直进行相互之间的商业往来。在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。这说明

A.辽宋夏之间交流是历史发展主流

B.使辽宋夏处于长期战争状态

C.加深彼此了解促进民族交融

D.表明落后民族征服先进民族

19.(2022春·广东汕尾·七年级统考期末)下图所反映的契丹文字、西夏文字与汉字很相似,有许多汉字的笔画,是仿照汉字创造的。这反映的历史现象是( )

A.汉唐盛世的形成 B.中外文明的交流

C.盛唐开放的气象 D.民族文化的交融

20.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“宋朝皇帝每年要向游牧民族(辽、西夏)‘送礼’……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民族入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”对于这段文字的理解,不正确的是( )

A.“送礼”指的是北宋统治者缴纳的岁币以及绢帛

B.“送礼”政策客观上有利于边境安定、贸易往来

C.宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”,是因为这两个游牧民族贫穷落后

D.“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一

参考答案:

1.D

【详解】根据材料可知,榷场贸易是因各地区经济交流的需要而产生的,对于各政权统治者来说,还有控制边境贸易、提供经济利益、安边绥远的作用,D项正确;根据所学可知,澶(chán)渊之盟是北宋和辽朝,在经过二十五年的战争后于1005年缔结的盟约。材料“宋太宗在公元977年后在镇、易、雄、霸等州设榷务同辽贸易”,排除A项;材料没有涉及到澶州之盟的信息,排除B项;材料中没有涉及不同政权之间榷场的贸易量,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据题干可知突厥、回纥的衰弱以及晚唐五代之际中原政权衰微分裂,为辽的兴起提供了有利的外部条件,说明辽的兴起与时代大环境的变迁有重要关联,C正确;“突厥、回纥已经没有任何影响力”表述过于绝对化,也不符合题干的主旨,A排除;中原政权的衰落为少数民族政权辽的发展提供了时机,但不能说决定了少数民族政权的发展状况,B排除;辽的勃兴也有自身的努力,不能说完全依靠时代大环境,D排除。故选C。

3.D

【详解】根据漫画,可知是北宋与辽的对话,结合所学知识可知,1004年,宋真宗统治时,寇准力主宋真宗亲征,澶州之战宋军击退辽军。1005年,战后双方订立盟约,辽朝退兵,宋给辽岁币,史称为“澶渊之盟”。宋辽订立的和议后,宋辽之间保持了一百多年的相对和平局面,促进了双方经济和文化的交流与发展。D项正确;南宋与金达成和议,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,排除A项;形成宋、辽、西夏三足鼎立的局面、维护了西北地区的和平发展局面,与漫画内容不符,排除BC项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学可知,当时辽宋势均力敌,和则两赢,斗则俱伤,“澶渊之盟”是当时实力均衡下妥协是最佳选择,A项正确;当时,宋打败了辽,“澶渊之盟”是双方政治家共识的结果,双方势均力敌,排除BCD三项。故选A项。

5.C

【详解】根据材料“苏东坡:不为长久之计,而用最下之策——《东坡应诏集》卷一策略二,作者为北宋中期文学家、高级官员苏轼”可得出“澶渊之盟”是一个屈辱的合约,它加重北宋人民的负担,根据材料“以屈辱换取苟安——历史学家范文澜著《中国通史简编》,出版于1941年”可得出范文澜处于中国抗日时期,设身处地思考“澶渊之盟”是一个屈辱的合约,它加重北宋人民的负担,根据材料“历史学教授赵永春的论对辽宋关系既有积极性,也有消极性——历史学教授赵永春的论文,发表于2008年”可得出在和平年代,对历史的认识会更全面,综上,因此时代和立场影响历史认识,C项正确;A、B、D项与材料无关,排除A、B、D项。故选C项。

6.D

【详解】 依据题干“给双方长达26年的争战画上了句号。此后120年中,宋辽双方弥兵敦好”,由此可知“澶渊之盟”的签订,使宋辽双方停止了战争,换来了和平。结合课本所学,澶州之战后,宋与辽议和,双方签订澶渊之盟,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,D项正确;题干只涉及到停止战争、无战事,没有涉及到财政问题、北宋政府的态度、宋朝的对外贸易,排除ABC三项;故选D项。

7.B

【详解】“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策”可见作者认为澶渊之盟有利于北宋与辽国之间维持长期相对和平的局面,虽然要给辽“岁币”,但是不及用兵打仗的百分之一二,因此澶渊之盟并非完全是失策,“而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废”可见作者认为澶渊之盟的问题在于削弱了宋朝的军事力量,不重视武备,B项正确;题干不是强调澶渊之盟促进了民族间的交融,也没有突出这是屈辱的和约,排除AC项;题干意图客观分析澶渊之盟的利弊,没有强调北宋是在战败的情况下不得已而签订的,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据“北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的”可知通过澶渊之盟,宋辽双方都得到了一定的利益,说明澶渊之盟具有一定的积极性,C项正确;根据“对双方都是划算的”可知宋朝的财产损失并不是重大,辽朝也不是获得巨大利益,排除AB项;材料内容无法体现延续双方和平局面,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】结合所学知识可知,宋真宗时,辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城,威胁都城开封,宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军,之后辽与宋议和,辽军撤退,宋朝给辽岁币,澶州旧称澶渊,故这次宋辽盟约称为 “澶渊之盟”,A符合题意,BCD与题意不符,故本题选A。

10.B

【详解】北宋时期,宋辽之间物质文化不断交流。材料“辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制”可以说明契丹族与汉族的文化交融,B项正确;酱釉马镫壶反映出手工业发展,排除A项;材料描述的是辽的手工业发展,排除C项;材料描述的是经济,不是政治,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据所学知识,社会存在决定社会意识,“忧患意识”产生于两宋的现状,因为当时国家分裂、民族政权并立导致战乱频繁,百姓流离失所,D项正确;战乱频繁,百姓流离失所是因为国家分裂,民族政权并立,排除A项;边境贸易激化、社会矛盾 政治黑暗导致民不聊生与题干“忧患意识所反映的时代特征”不符,“土地兼并,社会矛盾激化”不符合两宋时期的时代特征,排除B项;“政治黑暗,民不聊生”与两宋无关,排除C项;故选D项。

12.A

【详解】根据材料“宋朝皇帝每年要向游牧民(辽、西夏)‘送礼’,……(‘送礼’)是宋朝一个致命的弱点,它使游牧民入侵十分容易。‘送礼’政策实行了一个半世纪。”可知,这是对宋辽以及宋和西夏议和的描述。①“送礼”指的是北宋统治者缴纳岁币,③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一,④“送礼”政策客观上有利于边境安定,贸易往来,①③④符合题意,A项正确;②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是经济富庶表述错误,排除BCD项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“……壁画中即有描绘茶道、散乐演奏等……人物出现了‘左(少数民族服饰特征)’‘右(汉族服饰特征)’……”可知,材料从侧面反映了辽代少数民族与汉族之间在风俗习惯等方面不断融合,B项正确;材料没有涉及民族政权并立,排除A项;辽代时期,国家没有实现统一,排除C项;材料涉及的是民族交融问题,与中外交流无关,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】根据材料结合所学可知作者认为澶渊之盟为宋朝赢得了和平环境、促进了宋辽经济的交流与发展、促进了民族文化的融合,①②④符合题意;根据材料“况且30万‘岁币’只是宋朝两个县的收入伤不了筋骨”可知作者并不认为岁币加重了宋朝老百姓的经济负担,③错误。B项正确;ACD项不符题意,排除。故选B项。

15.D

【详解】根据材料“在榷场,官府和商人交换各种商品,且数量很大。如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟”可得出北宋与辽之间的友好交往,促进民族交融,D项正确;利于辽夏夺取宋朝土地与题干不符,排除A项;使辽宋夏长期处于战争状态与材料相悖,排除B项;材料未体现源于北宋军事力量强大,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】依据题干中“皇帝宴请宋使,要“行饼茶”,重新开宴后要‘行单茶’:西夏‘连接诸蕃,以茶数斤,可以博羊一口’。”可知,茶在民族交往的过程中是重要的媒介。A项正确;“茶文化进入了鼎盛时期”,题干未体现,排除B项;“茶叶贸易解决民族矛盾”,夸大了“茶”的作用,排除C项;“饮茶的风气在民间普及”与题干无关,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】根据材料“鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型、仿马背上容器马盂而制、便于室内生活、辽圣宗以后,鸡冠壶逐渐消失”并结合所学可知,受汉族影响,契丹族从游牧逐水草而居到逐步农耕定居,其特有的鸡冠壶逐渐消失,这体现了契丹民族逐步接受汉民族的生活方式,D项正确;始终保持着游牧民族的特点,与材料不符合,排除A项;封建化一般是指封建生产方式的形成、确立过程,指在封建生产关系主导下,各种非封建因素向封建关系的转化,材料未体现,排除B项;渐渐消失在历史的长河当中,材料未体现,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】根据所学和材料“对峙战争、一直商业往来、数量很大”可知,虽有战争,但商业往来始终进行,这说明辽宋夏之间交流是历史发展主流,故A符合题意;材料说,一直进行商业往来,所以不是处于长期战争状态,故B不符合题意;材料是说,商业往来数量很大,不是民族交融,故C不符合题意;材料说,这一时期是民族政权并立,不存在征服问题,故D不符合题意。故选A。

19.D

【详解】结合所学知识,契丹或辽和西夏都是由少数民族建立的政权,因此它们的文字仿照汉字,体现了少数民族受到了汉族文化的影响,反映了民族文化的交融,D项正确;辽和西夏主要与宋朝并立,因此不是反映汉唐盛世的形成或盛唐开放的气象,排除AC项;契丹、西夏属于中国古代的少数民族政权,因此不能体现中外文明的交流,排除B项。故选D项。

20.C

【详解】根据题干和所学可知,宋朝与辽、西夏进行议和,每年给对方大量岁币,是为了获得和平局面,并非是因为契丹族和党项族贫穷落后,C项符合题意,选择C项;材料中“送礼”指的是北宋统治者缴纳的岁币以及绢帛,A项不符合题意,排除A项;“送礼”政策客观上有利于边境安定、贸易往来,B项不符合题意,排除B项;“送礼”是宋朝一个致命的弱点,因为它使游牧民族入侵十分容易,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源