第14课 明朝的统治 期末试题选编 2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 第14课 明朝的统治 期末试题选编 2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 478.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.14明朝的统治

1.(2022春·广东江门·七年级校考期末)“朕自临御以来,十有三年矣,……岂意奸臣窃持国柄,枉法诬贤,操不轨之心,……谋危社稷……朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事。……”文中的“朕”应该是

A.元世祖 B.唐太宗 C.宋太祖 D.明太祖

2.(2022春·广东佛山·七年级统考期末)依据右侧历史人物传记的部分目录内容推断。该历史人物传记名应为( )

A.《李世民传》 B.《赵匡胤传》

C.《忽必烈传》 D.《朱元璋传》

3.(2022春·广东肇庆·七年级德庆县德城中学校考期末)洪武(明太祖)时期所有奏章的处理都是皇帝一人亲批,而永乐(明成祖)、洪熙(明仁宗)时期则出现了皇帝与内阁阁臣共议的局面,虽然“批答出自御笔,未尝委之他人”,但所批答之意见已经包含了皇帝与阁臣“造膝密议”的内容,这说明( )

A.君主权力受到内阁制约 B.阁臣意见影响皇帝决策

C.权力运行带有民主色彩 D.宰相制度减少决策失误

4.(2022春·广东东莞·七年级东莞市长安培英初级中学校考期末)明朝建立后,明太祖与臣下讨论元朝灭亡的教训时说:元之大弊,“人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣”。为避免出现这一弊政,明太祖( )

A.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)《梦溪笔谈》中记载毕昇的活字用胶泥刻制,“火烧令坚”后用于印刷。有人认为普通豁土制的泥活字易碎,不能用于印书,但中国科技大学的模拟实验证明,豁土制字入炉经高温焙烧,成品坚固适用,印样字迹清楚。由此可见( )

A.文献资料时代久远不具史料价值 B.经验来源于生活实践因而可信

C.时代变迁会影响史料价值的判断 D.多种方法互证可甄别史料信度

5.(2022春·广东广州·七年级统考期末)在清朝,使用木活字印刷一部一百多万字的《史记》所需的工料银,仅相当于雕版刷的五分之一,且这些木活字还能重复使用。据此可知,运用活字印刷术有利于( )

A.减少讹误 B.增加产量 C.节省费用 D.提高速度

6.(2022春·广东清远·七年级统考期末)构建示意图是历史学习的重要方法。如图所示小涵同学的学习笔记,其中括号内的内容应是( )

A.雕版印刷术 B.造纸术 C.活字印刷术 D.突火枪

7.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)宋代时期,《十三经》和《十七史》被印行,许多地方编纂地方史志,还有许多数学、工艺、医药、科技著作和大型类书、丛书编印。据此能说明

A.活字印刷术是当时主要印刷技术 B.中国古代文化在世界领先

C.学术的发展推动了印刷术的普及 D.印刷术发展促进学术传播

8.(2022春·广东河源·七年级统考期末)曾经的个人手写稿不再被手写传抄,而是通过无限地印制以供给市场大众,印刷品的价值和价格也发生了变化……相应地,大家都买得起印制的书本了,翻刻也更容易、更廉价了。学者们也能进行书籍的收藏,甚至可以建立藏书楼了。这表明( )

A.个人手写稿质量急剧下滑 B.印刷品的价格大幅度提高

C.书籍的收藏成为社会风气 D.印刷术推动了文化的普及

9.(2022春·广东惠州·七年级统考期末)《经世大典》载:海运时,惟凭针路定向行船,仰观天象以卜明晦。这体现了宋元时期

A.指南针已运用于航海 B.造船技术适应远航

C.地理知识有长足进步 D.对外贸易繁荣昌盛

10.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)弗兰西斯 培根说:“这三种东西改变了整个世界的面貌和状态,第一种是在文字方面,第二种是在战争上,第三种是在航海上。”这里的“第三种”指

A.指南针 B.造纸术 C.印刷术 D.火药

11.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)2021年6月17日,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号F遥十二运载火箭把神舟十二号载人飞船发射升空,顺利将3名宇航员送入太空。有人认为火箭的出现得益于火药的发明。火药的发明可以追溯到( )

A.五代 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

12.(2022春·广东深圳·七年级校联考期末)马克思谈到中国四大发明的历史作用时,说,“……这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。______把骑士阶层炸得粉碎,______打开了世界市场并建立了殖民地,而______却变成新教的工具,并且一般地说变成科学复兴的手段,变成创造精神发展的必要前提的最强大的推动力。”横线上依次应填入的是

A.火药、指南针、印刷术 B.印刷术、指南针、火药

C.指南针、火药、印刷术 D.火药、印刷术、指南针

13.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)1240 年,蒙古军队进攻波兰利格尼兹城,波兰军队见一“怪物”腾空而起,一声爆炸,喷射出烟雾,恶臭难闻,不等看清楚,蒙古铁骑已冲杀上来。波兰历史学家记载此 战时称波军败于“妖术”。这段话反映了火药( )

A.出现于元朝时期 B.经阿拉伯人传入欧洲

C.运用于军事战争 D.是由古代炼丹家发明

14.(2022春·广东揭阳制趋向制度化 B.政治的开明程度大大降低

C.中枢机构的行政效率相对下降 D.皇权与相权的矛盾加剧了

15.(2022春·广东阳江·七年级统考期末) “秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度。”明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因是

A.注重考查诗赋

B.打破门第限制

C.采用八股取士

D.考生任意发挥自己的见解

16.(2022春·广东湛江·七年级统考期末)“文体如此板滞……不能发表个人的见解,知识分了埋首于空洞(僵化)的形式……,以猎取功名,日久年深,(以)至于民族的智慧,为之闭塞。”材料反映了( )

A.宋朝重文轻武的不足 B.明朝八股取士的弊端

C.清朝文字狱的危害 D.科举制度的最终废除

17.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)“问题并不完全在于他们所实行的考试制度本身,而更在于他们对考试本身的理解,考试本来是对于教育的总结,但却往往被人们当作了教育的目的,为考试而进行的教育,必然会限制人们的全面发展,使考试结果与人们的实际能力脱节。”这一观点适用于评价( )

A.唐朝的考试制度 B.宋朝的考试制度

C.元朝的考试制度 D.明朝的考试制度

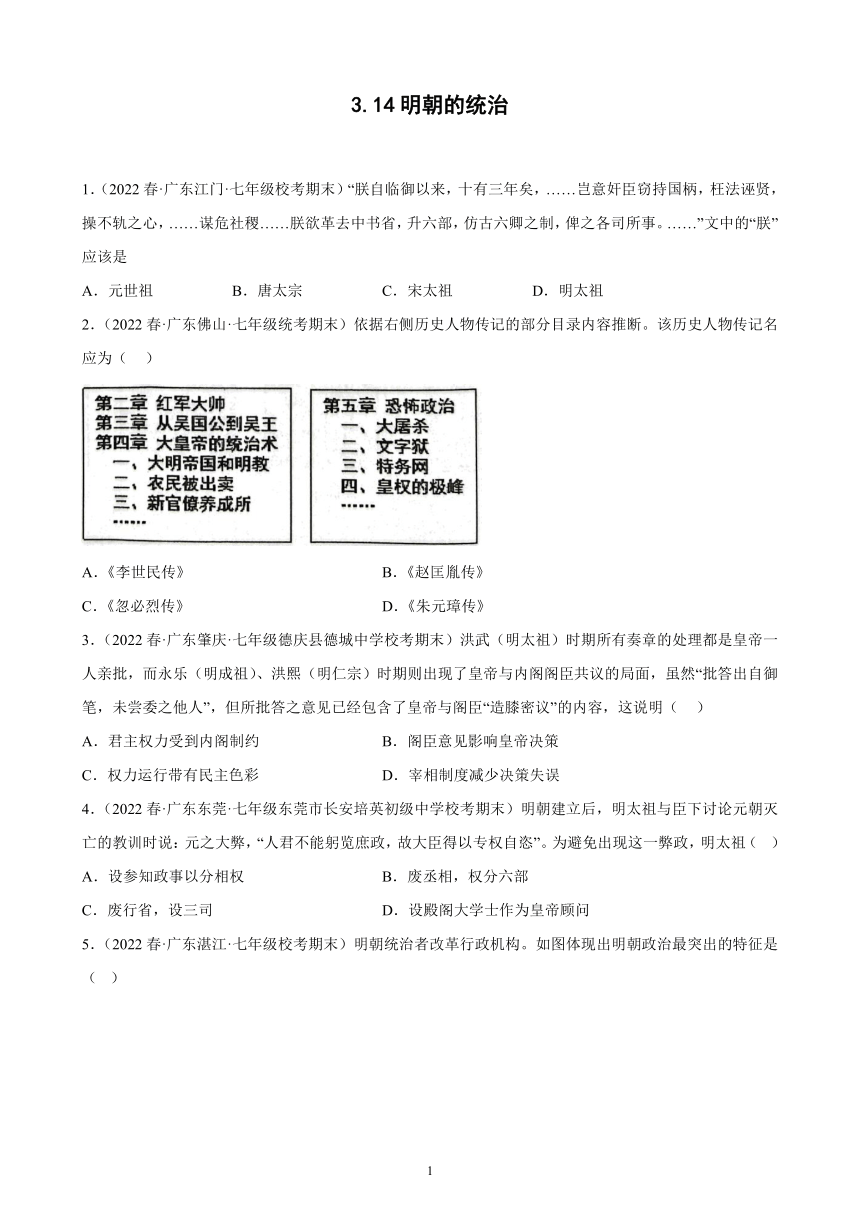

18.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)中国封建社会历代统治者都注重通过加强中央集权和地方管理等措施来巩固统治。阅读下列材料,回答问题。

材料一 :如图

材料二 :在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤消中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。

(1)材料一中图1反映的是我国历史上哪个朝代开创的政治体制?该朝代为巩固统治采取的经济措施是什么?

(2)我国省级行政区的设立源于材料一图2反映的元朝首创的哪一制度?为实行有效统治,元朝还注重加强对边疆地区的管辖。请写出元朝时期在西藏地区设立的最高管辖机构名称。

(3)材料二记载的是哪朝的官制变化?这一变化出现在哪一皇帝统治时期?

(4)从材料一到材料二官制的演变可以看出皇权和相权发生了怎样的变化?

19.(2022春·广东广州·七年级统考期末)阅读材料,完成下列要求。

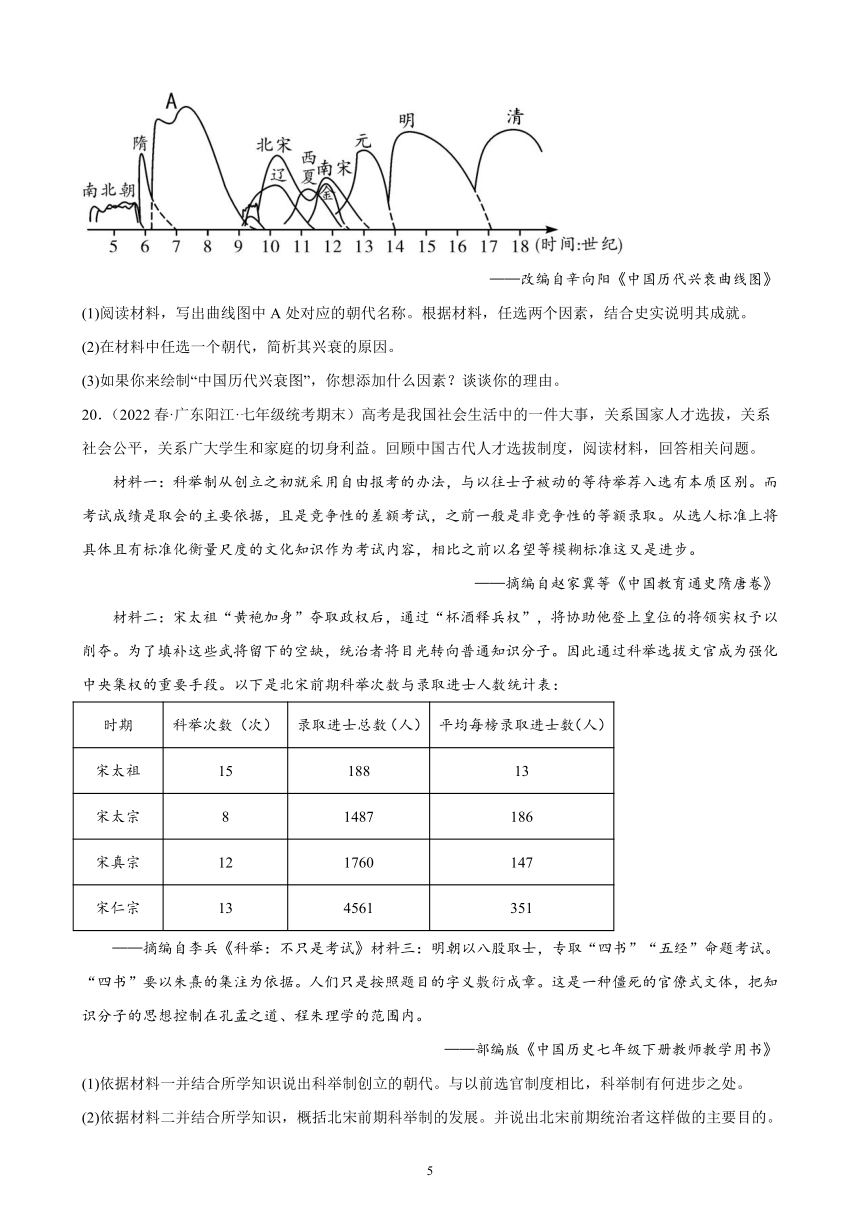

材料 下图是辛向阳教授综合考虑“社会稳定”、“经济业绩”、“科技进步”、“思想发展”和“疆域变化”等因素,绘制成的“中国历代兴衰图”(部分)。

——改编自辛向阳《中国历代兴衰曲线图》

(1)阅读材料,写出曲线图中A处对应的朝代名称。根据材料,任选两个因素,结合史实说明其成就。

(2)在材料中任选一个朝代,简析其兴衰的原因。

(3)如果你来绘制“中国历代兴衰图”,你想添加什么因素?谈谈你的理由。

20.(2022春·广东阳江·七年级统考期末)高考是我国社会生活中的一件大事,关系国家人才选拔,关系社会公平,关系广大学生和家庭的切身利益。回顾中国古代人才选拔制度,阅读材料,回答相关问题。

材料一:科举制从创立之初就采用自由报考的办法,与以往士子被动的等待举荐入选有本质区别。而考试成绩是取会的主要依据,且是竞争性的差额考试,之前一般是非竞争性的等额录取。从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容,相比之前以名望等模糊标准这又是进步。

——摘编自赵家冀等《中国教育通史隋唐卷》

材料二:宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。因此通过科举选拔文官成为强化中央集权的重要手段。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均每榜录取进士数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

——摘编自李兵《科举:不只是考试》材料三:明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试。“四书”要以朱熹的集注为依据。人们只是按照题目的字义敷衍成章。这是一种僵死的官僚式文体,把知识分子的思想控制在孔孟之道、程朱理学的范围内。

——部编版《中国历史七年级下册教师教学用书》

(1)依据材料一并结合所学知识说出科举制创立的朝代。与以前选官制度相比,科举制有何进步之处。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展。并说出北宋前期统治者这样做的主要目的。

(3)据材料三结合所学知识分析明朝科举制在哪些方面发生了变化?这些变化产生了怎样的消极影响?

(4)综合上述材料,我们应该如何认识古代的科举制度?

21.(2022春·广东广州·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一 历史上有一制度使本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、士族的行列,其中包括有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料二 宋代重文轻武,也很重视科举考试,在形式和内容上都进行了重大的改革。宋代的科举放宽了录取的范围,名额也成倍增长,唐代录取进士,每次不过二三十人,宋代每次录取多达二三百人,甚至五六百人。宋太祖为了选拔真正踏实于封建统治而又有才干的人担任官职为之服务,实行殿试。

——摘编自《宋朝科举制度》

材料三 科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股……

——选自《明史》卷七十《选举二》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制诞生的历史背景,概述科举制对国家政治的影响。

(2)根据材料二,归纳宋代科举制迅速发展的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,简述明朝科举考试发生的变化及产生的影响。

22.(2022春·广东揭阳·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一: 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法向平民阶层选拔新进官员。

材料二: 宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均海榜录取进土数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

材料三:明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试,“四书”要以朱熹的集注为依据,人们只是按照题目的字义敷衍成章。

请回答:

(1)哪位人物开创了科举制?根据材料一指出科举制度使选官方式发生了怎样的变化?

(2)根据材料二和所学知识,指出北宋前期科举制的发展。并分析北宋前期统治者这样做的主要目的。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明朝科举制的变化产生了怎样的消极影响

(4)根据上述材料及问题,联系当今的学校考试制度,谈谈你的看法?

参考答案:

1.D

【详解】根据题干信息“朕自临御以来,十有三年矣,……岂意奸臣窃持国柄,枉法诬贤,操不轨之心,……谋危社稷……朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事”,可以判断材料与明太祖朱元璋相关;结合所学知识可知,明初在中央设立中书省,由左右丞相统辖六部,管理全国行政事务; 1380年,明太祖裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。选项D符合题意;而选项ABC与题干内容不符,故选D。

2.D

【详解】根据材料历史人物传记的部分目录“第二章 红军大帅、第三章 从吴国公到吴王、第四章 大皇帝的统治术、皇权的极峰”结合所学知识可知,此历史人物是朱元璋。1368年朱元璋建立明朝,为加强君权在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责,全国的军政大权,都集中到了皇帝手里。在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。思想文化上,实行八股取士,D项正确;ABC与材料无关,排除。故选D项。

3.B

【详解】依据“洪武(明太祖)时期所有奏章的处理都是皇帝一人亲批,而永乐(明成祖)、洪熙(明仁宗)时期则出现了皇帝与内阁阁臣共议的局面……”可见明成祖等皇帝时期,内阁地位有所提高,皇帝也会听取内阁阁臣的意见,由此可见阁臣意见逐渐影响皇帝决策,B项正确;明朝皇帝听取内阁阁臣的意见,是为了减少决策失误,并不代表君主权力受到内阁制约,排除A项;明朝时期君主专制进一步加强,权力运行并不带有民主色彩,排除C项;题干反映的是内阁制度而非宰相制度,而且明太祖朱元璋时期已经废除宰相制度,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】依据“人君不能躬览庶政...等分析可知,明太祖废除丞相,“躬览庶政”,以杜绝大臣专权,B项正确;设参知政事以分相权宋朝时分割相权的措施,排除A排除;行省是地方行政制度,排除C项;材料中没有体现出殿阁大学士,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据所学可知,明朝,在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责,全国的军政大权,都集中到了皇帝手里;设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥;地方上,设立三司;使皇权得到加强,故A符合题意。材料体现的是权力归属皇帝,故BCD均不符合题意。故选A。

6.A

【详解】朱元璋不准“内官不得干预政事”,主要是加强君主专制的需要,A项正确;限制内宫并不是限制丞相的行政权,排除B项;材料的主旨是加强君主专制,不是降低内阁的文化水平,排除C项。故选A项。

7.D

【详解】依据题干信息“朱元璋设立的”;由漫画中 “改造成一个特务部门”“六哥的安全,由我们守护”,可知是朱元璋统治时期建立了一个特务部门。结合课本所学, 朱元璋建立明朝以后,为巩固统治,在政治上采取了一系列措施,以强化皇权。为监视官民,朱元璋设立由皇帝直接指挥的一个特务机构——锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。D项正确;行省是元朝推行的地方管理制度,排除A项;明成祖设立东厂,朱元璋是明太祖。排除B项; 在中央,朱元璋为进一步集中权力,设立六部,不属于特务机构,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】内阁是明朝设立的中枢机构,辅助皇帝处理政事。材料中说明内阁首辅张居正对于皇帝“征用光禄寺金修两宫”进行劝阻,体现出内阁权势较大,D项正确;内阁属于君主专制强化的产物,排除A项;材料不能说明中央财政枯竭,排除B项;内阁不是丞相,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】明朝建立以后,明太祖为了加强君主的权力,在政治撒花姑娘改革行政机构,其中在中央撤销中书省,废除丞相,权分六部,明太祖这样做的目的是强化皇权,B项正确;胡惟庸罪大恶极是废除丞相的借口,排除A项;丞相的作用很大与明太祖废除丞相,逻辑不符,排除C项;废除丞相与政治清明没有必然的联系,不符题意,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“明朝开国伊始,朱元璋就特别重视对乡民的礼仪教化。在乡村中“剖决事务”的理讼老人,一度在主持裁判乡里纷争、协助官府办案和维护乡里社会稳定中扮演重要角色”可得出朱元璋在建立明朝后,进行农村基层的建设与管理,设立“老人”管理农村,重视农村基层的管理和建设,基层治理效率得到提高,C项正确;乡村治理宗族化的特征、国家放松对基层的控制、社会治理彰显君主权威与题干不符,排除ABD项。故选C项。

11.D

【详解】根据题干材料可知,明太祖时制定文书规范有利于避免奏折陈述内容的冗长繁杂,有利于提高处理奏折的效率,故D项正确;清代雍正帝时军机处的设立标志君主专制达到顶峰,排除A项;对明太祖措施以简单粗暴的评价是对材料信息的误读,排除B项;题干未体现科举选官向八股取士的蜕变,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据题意可知,陶凯因不署朝廷官爵而署别号,遭明太祖下狱处死,这反映出了明朝时期为加强思想控制而实行的文化专制政策,C项正确;根据题意中的“轻君路而美山野”可知,陶凯被杀的根本原因是轻视君主,而不是明太祖不理解文人志趣,排除A项;题意讲的是明朝的思想专制政策,也属于文治;排除B项;根据题意后找借口将其下狱处死,可见明太祖并根本目的不是打压士人风骨,而是为了钳制士人思想,以强化专制统治,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据所学知识,①废丞相,设三司②设置厂卫制度③八股取士都是明朝君主集权强化的措施,①②③符合题意,D项正确;④设三省六部制是隋朝创立的政治制度,④不符合题意,排除④ABC项。故选D项。

14.B

【详解】根据题干信息“官府合一制”,结合所学知识可知,皇帝为了加强君主专制,不断削弱相权,直至明朝废除丞相,造成政府完全被皇帝控制,专制主义日益强化,政治开明程度日益降低。B项正确;对皇权的监督限制趋向制度化、皇权与相权的矛盾加剧了,不符合史实,排除AD项;中枢机构的行政效率相对下降,与题干内容不符,排除C项。故选B项。

15.C

【详解】依据所学知识可知,明朝时期实行八股取士的制度,科举考试只在“四书”“五经”范围内命题,应考的人不能有个人见解,文体要写成八股文。许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,专研八股,不讲求实际学问,扼杀了人们的创造力,是导致明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因,C选项符合题意;ABD三项和题干信息不符。故选C。

16.B

【详解】根据材料“文体如此板滞……不能发表个人的见解,知识分了埋首于空洞(僵化)的形式……,以猎取功名,日久年深,(以)至于民族的智慧,为之闭塞。”可知,这一内容体现了明朝的八股取士只选拔听命于皇帝的忠实奴仆,只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问,阻碍了科技文化事业进步,使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。B项正确;宋朝重文轻武与八股文不符,排除A项;清朝文字狱与八股文不符,排除C项;科举制度的最终废除与材料内容不符,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】根据所学可知,明朝的科举制度实行八股取士,这阻碍了文化的发展,因为,它的问题并不完全在于他们所实行的考试制度本身,而更在于他们对考试本身的理解,考试本来是对于教育的总结,但却往往被人们当作了教育的目的,为考试而进行的教育,必然会限制人们的全面发展,使考试结果与人们的实际能力脱节,D项正确;唐朝的考试制度、宋朝的考试制度均是科举制,积极作用是主要的,排除AB二项;元朝的考试制度也是科举制,但时断时续,作用不大,排除C项。故选D项。

18.(1)朝代:秦朝 措施:统一货币、度量衡

(2)制度:行省制度 元朝时期管理西藏的机构:宣政院

(3)朝代:明朝 皇帝:明太祖或答朱元璋

(4)变化:皇权不断加强,相权不断削弱。

【分析】(1)

根据所学知识可知,图1 是秦朝创立专制主义中央集权制,规定最高统治者称皇帝,皇帝以下设丞相、太尉、御史大夫。在地方实行郡县制。秦朝建立后,为了巩固统治,在经济上统一货币,统一度量衡。

(2)

根据所学知识可知,图2 是元朝实行行省制度。在中央,由中书省掌管全国的行政事务。设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队。设御史台负责监察事务。在地方建立行中书省,简称行省。行省制是我国省制的开端,对后世影响深远。根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,管理澎湖和琉球。元朝建立后对西藏行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

(3)

根据材料二的“在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政”结合所学知识可知,材料二记载的是明朝的官制变化。明太祖为了强化皇权,在地方取消行省制,设置“三司”制度,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。在中央,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责

(4)

根据所学知识,从材料一秦朝创立专制主义中央集权制、元朝实行行省制到材料二的明太祖废除丞相制度。可以看出皇权和相权发生的变化是:皇权不断加强,相权不断削弱。

19.(1)唐朝;唐朝政局稳定,先后出现了贞观之治、开元盛世等治世局面。经济方面,唐朝农业发达,曲辕犁和筒车的发明促进了农业发展。唐朝手工业兴盛,丝织业、陶瓷业成就突出。商业繁荣,都城长安商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(2)明太祖、明成祖加强皇权,发展生产,整顿吏治,明朝前期出现兴盛局面;明朝后期,皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政。皇室内部又钩心斗角,纷争不已,大臣们更是结党营私,争权夺利。各级官吏贪赃枉法,对民众百般盘剥。皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所。朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义爆发,明朝灭亡。

(3)军事因素;军事是一个国家的重要组成部分,是维护国家的国家机器,对外抵抗侵略,对内平定国内叛乱等。

【解析】(1)

依据材料并结合所学知识可知,隋朝之后是唐朝,故曲线图中A处对应的朝代名称是唐朝;根据材料,选择“社会稳定”生“经济业绩”,并结合所学知识可知,唐朝政局稳定,先后出现了贞观之治、开元盛世等治世局面,经济方面,唐朝农业发达,曲辕犁和筒车的发明促进了农业发展,唐朝手工业兴盛,丝织业、陶瓷业成就突出,商业繁荣,都城长安商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(2)

依据所学知识可知,明朝兴盛的原因有明太祖、明成祖加强皇权,发展生产,整顿吏治,明朝前期出现兴盛局面,明朝衰亡的原因有明朝后期,皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政,皇室内部又钩心斗角,纷争不已,大臣们更是结党营私,争权夺利。各级官更贪赃枉法,对民众百般盘剥, 皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所,朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义爆发,明朝灭亡。

(3)

依据所学知识可知,如果我来绘制“中国历代兴衰图”,我想添加军事因素,因为军事是一个国家的重要组成部分,是维护国家的国家机器,对外抵抗侵略,对内平定国内叛乱等。

20.(1)隋朝;

进步之处:士子可以自由报考;按考试成绩选拔人才;考试内容主要是文化知识等

(2)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;

目的:加强中央集权,防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

(3)考试内容必须来自“四书”“五经”,答题格式为“八股文”。扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想文化、科技进步的发展造成了严重阻碍。

(4)一分为二,全面客观的认识科举制。既要看到科举制实施的积极意义,又要看到明清时期科举制的消极影响

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立,因此科举制创立的朝代是隋朝;由“科举制从创立之初就采用自由报考的办法”,可知可以自由报考;由“考试成绩是取会的主要依据,且是竞争性的差额考试”,可知按考试成绩选拔人才;由“从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容”,可知考试内容主要是文化知识。因此与以前选官制度相比,科举制的进步之处在于士子可以自由报考;按考试成绩选拔人才;考试内容主要是文化知识等。

(2)根据材料二“《科举:不只是考试》”,可知录取进士总数、平均每榜录取进士数,迅速增加,结合所学知识可知,北宋前期科举制的发展,是大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。北宋前期统治者这样做的主要目的,是加强中央集权,防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

(3)根据材料三,由“明朝以八股取士,专取‘四书’‘五经’命题考试,‘四书’要以朱熹的集注为依据”,可知考试内容必须来自“四书”“五经”;由“人们只是按照题目的字义敷衍成章。这是一种僵死的官僚式文体,把知识分子的思想控制在孔孟之道、程朱理学的范围内”,可知答题格式为“八股文”。因此明朝科举制在考试内容、答题格式方面发生了变化,考试内容必须来自“四书”“五经”,答题格式为“八股文”。这些变化,扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想文化、科技进步的发展造成了严重阻碍。

(4)结合所学知识可知,我们应该一分为二,认识古代的科举制度,要全面客观的认识科举制。既要看到科举制实施的积极意义,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展;又要看到明清时期科举制的消极影响。

21.(1)历史背景:隋朝统一中国;传统的选官制度看重门第,不太注重才能,隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度。(答出大意即可)

影响:加强中央集权;提高了官员的执政能力;促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。(答出3点即可)

(2)原因:重文轻武政策;重视科举考试:放宽录取范围,增加录取人数,实行殿试。

(3)变化:考试题目必须来自“四书”“五经”答卷文体格式必须为“八股文”。 影响:强化了专制皇权;禁锢思想,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【解析】(1)

依据材料一和所学可知,科举制诞生的历史背景有隋朝统一中国、传统的选官制度看重门第,不太注重才能以及隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度等。依据材料一“在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流。”可得出促进了社会阶层的流动;结合所学还可得出加强中央集权、提高了官员的执政能力以及推动了教育的发展。

(2)

依据材料二“宋代重文轻武,也很重视科举考试,在形式和内容上都进行了重大的改革。”可得出重文轻武政策、重视科举考试:依据材料二“宋代的科举放宽了录取的范围”可得出放宽录取范围;依据材料二“宋代每次录取多达二三百人,甚至五六百人”可得出增加录取人数;依据材料“宋太祖为了选拔真正踏实于封建统治而又有才干的人担任官职为之服务,实行殿试”可得出实行殿试。

(3)

依据材料三“盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股”可得出变化是考试题目必须来自“四书”“五经”答卷文体格式必须为“八股文”;依据所学可知,八股取士强化了专制皇权;禁锢思想,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

22.(1)隋炀帝; 变化:由按门第高低到以考试选拔

(2)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位; 目的:加强中央集权。

(3)消极影响:禁锢了思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了科技进步。

(4)看法:考试内容和形式要多样化,加大对动手能力的考查,实行统一考试,确保考试公平公正等(言之有理即可)

【解析】(1)

人物:根据所学知识可得出隋炀帝时期,进士科的设立,标志着科举制的形成。 变化:根据材料一“隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法向平民阶层选拔新进官员”可得出科举制扩大了官吏选拔的范围,变化由按门第高低到以考试选拔。

(2)

发展:根据材料二录取进士总数大幅度增加可得出北宋时期大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。 目的:根据所学知识可得出北宋改革和发展了科举制,目的是加强中央集权。

(3)

根据材料三“明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试,“四书”要以朱熹的集注为依据”可得出明朝采用八股取士制度,禁锢了思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了科技进步。

(4)

开放性设问,言之有理即可。如考试内容和形式要多样化,加大对动手能力的考查,实行统一考试,确保考试公平公正等

1.(2022春·广东江门·七年级校考期末)“朕自临御以来,十有三年矣,……岂意奸臣窃持国柄,枉法诬贤,操不轨之心,……谋危社稷……朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事。……”文中的“朕”应该是

A.元世祖 B.唐太宗 C.宋太祖 D.明太祖

2.(2022春·广东佛山·七年级统考期末)依据右侧历史人物传记的部分目录内容推断。该历史人物传记名应为( )

A.《李世民传》 B.《赵匡胤传》

C.《忽必烈传》 D.《朱元璋传》

3.(2022春·广东肇庆·七年级德庆县德城中学校考期末)洪武(明太祖)时期所有奏章的处理都是皇帝一人亲批,而永乐(明成祖)、洪熙(明仁宗)时期则出现了皇帝与内阁阁臣共议的局面,虽然“批答出自御笔,未尝委之他人”,但所批答之意见已经包含了皇帝与阁臣“造膝密议”的内容,这说明( )

A.君主权力受到内阁制约 B.阁臣意见影响皇帝决策

C.权力运行带有民主色彩 D.宰相制度减少决策失误

4.(2022春·广东东莞·七年级东莞市长安培英初级中学校考期末)明朝建立后,明太祖与臣下讨论元朝灭亡的教训时说:元之大弊,“人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣”。为避免出现这一弊政,明太祖( )

A.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)《梦溪笔谈》中记载毕昇的活字用胶泥刻制,“火烧令坚”后用于印刷。有人认为普通豁土制的泥活字易碎,不能用于印书,但中国科技大学的模拟实验证明,豁土制字入炉经高温焙烧,成品坚固适用,印样字迹清楚。由此可见( )

A.文献资料时代久远不具史料价值 B.经验来源于生活实践因而可信

C.时代变迁会影响史料价值的判断 D.多种方法互证可甄别史料信度

5.(2022春·广东广州·七年级统考期末)在清朝,使用木活字印刷一部一百多万字的《史记》所需的工料银,仅相当于雕版刷的五分之一,且这些木活字还能重复使用。据此可知,运用活字印刷术有利于( )

A.减少讹误 B.增加产量 C.节省费用 D.提高速度

6.(2022春·广东清远·七年级统考期末)构建示意图是历史学习的重要方法。如图所示小涵同学的学习笔记,其中括号内的内容应是( )

A.雕版印刷术 B.造纸术 C.活字印刷术 D.突火枪

7.(2022春·广东广州·七年级华南师大附中校考期末)宋代时期,《十三经》和《十七史》被印行,许多地方编纂地方史志,还有许多数学、工艺、医药、科技著作和大型类书、丛书编印。据此能说明

A.活字印刷术是当时主要印刷技术 B.中国古代文化在世界领先

C.学术的发展推动了印刷术的普及 D.印刷术发展促进学术传播

8.(2022春·广东河源·七年级统考期末)曾经的个人手写稿不再被手写传抄,而是通过无限地印制以供给市场大众,印刷品的价值和价格也发生了变化……相应地,大家都买得起印制的书本了,翻刻也更容易、更廉价了。学者们也能进行书籍的收藏,甚至可以建立藏书楼了。这表明( )

A.个人手写稿质量急剧下滑 B.印刷品的价格大幅度提高

C.书籍的收藏成为社会风气 D.印刷术推动了文化的普及

9.(2022春·广东惠州·七年级统考期末)《经世大典》载:海运时,惟凭针路定向行船,仰观天象以卜明晦。这体现了宋元时期

A.指南针已运用于航海 B.造船技术适应远航

C.地理知识有长足进步 D.对外贸易繁荣昌盛

10.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)弗兰西斯 培根说:“这三种东西改变了整个世界的面貌和状态,第一种是在文字方面,第二种是在战争上,第三种是在航海上。”这里的“第三种”指

A.指南针 B.造纸术 C.印刷术 D.火药

11.(2022春·广东肇庆·七年级统考期末)2021年6月17日,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号F遥十二运载火箭把神舟十二号载人飞船发射升空,顺利将3名宇航员送入太空。有人认为火箭的出现得益于火药的发明。火药的发明可以追溯到( )

A.五代 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

12.(2022春·广东深圳·七年级校联考期末)马克思谈到中国四大发明的历史作用时,说,“……这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。______把骑士阶层炸得粉碎,______打开了世界市场并建立了殖民地,而______却变成新教的工具,并且一般地说变成科学复兴的手段,变成创造精神发展的必要前提的最强大的推动力。”横线上依次应填入的是

A.火药、指南针、印刷术 B.印刷术、指南针、火药

C.指南针、火药、印刷术 D.火药、印刷术、指南针

13.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)1240 年,蒙古军队进攻波兰利格尼兹城,波兰军队见一“怪物”腾空而起,一声爆炸,喷射出烟雾,恶臭难闻,不等看清楚,蒙古铁骑已冲杀上来。波兰历史学家记载此 战时称波军败于“妖术”。这段话反映了火药( )

A.出现于元朝时期 B.经阿拉伯人传入欧洲

C.运用于军事战争 D.是由古代炼丹家发明

14.(2022春·广东揭阳制趋向制度化 B.政治的开明程度大大降低

C.中枢机构的行政效率相对下降 D.皇权与相权的矛盾加剧了

15.(2022春·广东阳江·七年级统考期末) “秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度。”明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因是

A.注重考查诗赋

B.打破门第限制

C.采用八股取士

D.考生任意发挥自己的见解

16.(2022春·广东湛江·七年级统考期末)“文体如此板滞……不能发表个人的见解,知识分了埋首于空洞(僵化)的形式……,以猎取功名,日久年深,(以)至于民族的智慧,为之闭塞。”材料反映了( )

A.宋朝重文轻武的不足 B.明朝八股取士的弊端

C.清朝文字狱的危害 D.科举制度的最终废除

17.(2022春·广东深圳·七年级统考期末)“问题并不完全在于他们所实行的考试制度本身,而更在于他们对考试本身的理解,考试本来是对于教育的总结,但却往往被人们当作了教育的目的,为考试而进行的教育,必然会限制人们的全面发展,使考试结果与人们的实际能力脱节。”这一观点适用于评价( )

A.唐朝的考试制度 B.宋朝的考试制度

C.元朝的考试制度 D.明朝的考试制度

18.(2022春·广东东莞·七年级校考期末)中国封建社会历代统治者都注重通过加强中央集权和地方管理等措施来巩固统治。阅读下列材料,回答问题。

材料一 :如图

材料二 :在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤消中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。

(1)材料一中图1反映的是我国历史上哪个朝代开创的政治体制?该朝代为巩固统治采取的经济措施是什么?

(2)我国省级行政区的设立源于材料一图2反映的元朝首创的哪一制度?为实行有效统治,元朝还注重加强对边疆地区的管辖。请写出元朝时期在西藏地区设立的最高管辖机构名称。

(3)材料二记载的是哪朝的官制变化?这一变化出现在哪一皇帝统治时期?

(4)从材料一到材料二官制的演变可以看出皇权和相权发生了怎样的变化?

19.(2022春·广东广州·七年级统考期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 下图是辛向阳教授综合考虑“社会稳定”、“经济业绩”、“科技进步”、“思想发展”和“疆域变化”等因素,绘制成的“中国历代兴衰图”(部分)。

——改编自辛向阳《中国历代兴衰曲线图》

(1)阅读材料,写出曲线图中A处对应的朝代名称。根据材料,任选两个因素,结合史实说明其成就。

(2)在材料中任选一个朝代,简析其兴衰的原因。

(3)如果你来绘制“中国历代兴衰图”,你想添加什么因素?谈谈你的理由。

20.(2022春·广东阳江·七年级统考期末)高考是我国社会生活中的一件大事,关系国家人才选拔,关系社会公平,关系广大学生和家庭的切身利益。回顾中国古代人才选拔制度,阅读材料,回答相关问题。

材料一:科举制从创立之初就采用自由报考的办法,与以往士子被动的等待举荐入选有本质区别。而考试成绩是取会的主要依据,且是竞争性的差额考试,之前一般是非竞争性的等额录取。从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容,相比之前以名望等模糊标准这又是进步。

——摘编自赵家冀等《中国教育通史隋唐卷》

材料二:宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。因此通过科举选拔文官成为强化中央集权的重要手段。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均每榜录取进士数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

——摘编自李兵《科举:不只是考试》材料三:明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试。“四书”要以朱熹的集注为依据。人们只是按照题目的字义敷衍成章。这是一种僵死的官僚式文体,把知识分子的思想控制在孔孟之道、程朱理学的范围内。

——部编版《中国历史七年级下册教师教学用书》

(1)依据材料一并结合所学知识说出科举制创立的朝代。与以前选官制度相比,科举制有何进步之处。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展。并说出北宋前期统治者这样做的主要目的。

(3)据材料三结合所学知识分析明朝科举制在哪些方面发生了变化?这些变化产生了怎样的消极影响?

(4)综合上述材料,我们应该如何认识古代的科举制度?

21.(2022春·广东广州·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一 历史上有一制度使本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、士族的行列,其中包括有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料二 宋代重文轻武,也很重视科举考试,在形式和内容上都进行了重大的改革。宋代的科举放宽了录取的范围,名额也成倍增长,唐代录取进士,每次不过二三十人,宋代每次录取多达二三百人,甚至五六百人。宋太祖为了选拔真正踏实于封建统治而又有才干的人担任官职为之服务,实行殿试。

——摘编自《宋朝科举制度》

材料三 科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股……

——选自《明史》卷七十《选举二》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制诞生的历史背景,概述科举制对国家政治的影响。

(2)根据材料二,归纳宋代科举制迅速发展的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,简述明朝科举考试发生的变化及产生的影响。

22.(2022春·广东揭阳·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一: 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法向平民阶层选拔新进官员。

材料二: 宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均海榜录取进土数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

材料三:明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试,“四书”要以朱熹的集注为依据,人们只是按照题目的字义敷衍成章。

请回答:

(1)哪位人物开创了科举制?根据材料一指出科举制度使选官方式发生了怎样的变化?

(2)根据材料二和所学知识,指出北宋前期科举制的发展。并分析北宋前期统治者这样做的主要目的。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明朝科举制的变化产生了怎样的消极影响

(4)根据上述材料及问题,联系当今的学校考试制度,谈谈你的看法?

参考答案:

1.D

【详解】根据题干信息“朕自临御以来,十有三年矣,……岂意奸臣窃持国柄,枉法诬贤,操不轨之心,……谋危社稷……朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事”,可以判断材料与明太祖朱元璋相关;结合所学知识可知,明初在中央设立中书省,由左右丞相统辖六部,管理全国行政事务; 1380年,明太祖裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。选项D符合题意;而选项ABC与题干内容不符,故选D。

2.D

【详解】根据材料历史人物传记的部分目录“第二章 红军大帅、第三章 从吴国公到吴王、第四章 大皇帝的统治术、皇权的极峰”结合所学知识可知,此历史人物是朱元璋。1368年朱元璋建立明朝,为加强君权在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责,全国的军政大权,都集中到了皇帝手里。在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。思想文化上,实行八股取士,D项正确;ABC与材料无关,排除。故选D项。

3.B

【详解】依据“洪武(明太祖)时期所有奏章的处理都是皇帝一人亲批,而永乐(明成祖)、洪熙(明仁宗)时期则出现了皇帝与内阁阁臣共议的局面……”可见明成祖等皇帝时期,内阁地位有所提高,皇帝也会听取内阁阁臣的意见,由此可见阁臣意见逐渐影响皇帝决策,B项正确;明朝皇帝听取内阁阁臣的意见,是为了减少决策失误,并不代表君主权力受到内阁制约,排除A项;明朝时期君主专制进一步加强,权力运行并不带有民主色彩,排除C项;题干反映的是内阁制度而非宰相制度,而且明太祖朱元璋时期已经废除宰相制度,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】依据“人君不能躬览庶政...等分析可知,明太祖废除丞相,“躬览庶政”,以杜绝大臣专权,B项正确;设参知政事以分相权宋朝时分割相权的措施,排除A排除;行省是地方行政制度,排除C项;材料中没有体现出殿阁大学士,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据所学可知,明朝,在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责,全国的军政大权,都集中到了皇帝手里;设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥;地方上,设立三司;使皇权得到加强,故A符合题意。材料体现的是权力归属皇帝,故BCD均不符合题意。故选A。

6.A

【详解】朱元璋不准“内官不得干预政事”,主要是加强君主专制的需要,A项正确;限制内宫并不是限制丞相的行政权,排除B项;材料的主旨是加强君主专制,不是降低内阁的文化水平,排除C项。故选A项。

7.D

【详解】依据题干信息“朱元璋设立的”;由漫画中 “改造成一个特务部门”“六哥的安全,由我们守护”,可知是朱元璋统治时期建立了一个特务部门。结合课本所学, 朱元璋建立明朝以后,为巩固统治,在政治上采取了一系列措施,以强化皇权。为监视官民,朱元璋设立由皇帝直接指挥的一个特务机构——锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。D项正确;行省是元朝推行的地方管理制度,排除A项;明成祖设立东厂,朱元璋是明太祖。排除B项; 在中央,朱元璋为进一步集中权力,设立六部,不属于特务机构,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】内阁是明朝设立的中枢机构,辅助皇帝处理政事。材料中说明内阁首辅张居正对于皇帝“征用光禄寺金修两宫”进行劝阻,体现出内阁权势较大,D项正确;内阁属于君主专制强化的产物,排除A项;材料不能说明中央财政枯竭,排除B项;内阁不是丞相,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】明朝建立以后,明太祖为了加强君主的权力,在政治撒花姑娘改革行政机构,其中在中央撤销中书省,废除丞相,权分六部,明太祖这样做的目的是强化皇权,B项正确;胡惟庸罪大恶极是废除丞相的借口,排除A项;丞相的作用很大与明太祖废除丞相,逻辑不符,排除C项;废除丞相与政治清明没有必然的联系,不符题意,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“明朝开国伊始,朱元璋就特别重视对乡民的礼仪教化。在乡村中“剖决事务”的理讼老人,一度在主持裁判乡里纷争、协助官府办案和维护乡里社会稳定中扮演重要角色”可得出朱元璋在建立明朝后,进行农村基层的建设与管理,设立“老人”管理农村,重视农村基层的管理和建设,基层治理效率得到提高,C项正确;乡村治理宗族化的特征、国家放松对基层的控制、社会治理彰显君主权威与题干不符,排除ABD项。故选C项。

11.D

【详解】根据题干材料可知,明太祖时制定文书规范有利于避免奏折陈述内容的冗长繁杂,有利于提高处理奏折的效率,故D项正确;清代雍正帝时军机处的设立标志君主专制达到顶峰,排除A项;对明太祖措施以简单粗暴的评价是对材料信息的误读,排除B项;题干未体现科举选官向八股取士的蜕变,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据题意可知,陶凯因不署朝廷官爵而署别号,遭明太祖下狱处死,这反映出了明朝时期为加强思想控制而实行的文化专制政策,C项正确;根据题意中的“轻君路而美山野”可知,陶凯被杀的根本原因是轻视君主,而不是明太祖不理解文人志趣,排除A项;题意讲的是明朝的思想专制政策,也属于文治;排除B项;根据题意后找借口将其下狱处死,可见明太祖并根本目的不是打压士人风骨,而是为了钳制士人思想,以强化专制统治,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据所学知识,①废丞相,设三司②设置厂卫制度③八股取士都是明朝君主集权强化的措施,①②③符合题意,D项正确;④设三省六部制是隋朝创立的政治制度,④不符合题意,排除④ABC项。故选D项。

14.B

【详解】根据题干信息“官府合一制”,结合所学知识可知,皇帝为了加强君主专制,不断削弱相权,直至明朝废除丞相,造成政府完全被皇帝控制,专制主义日益强化,政治开明程度日益降低。B项正确;对皇权的监督限制趋向制度化、皇权与相权的矛盾加剧了,不符合史实,排除AD项;中枢机构的行政效率相对下降,与题干内容不符,排除C项。故选B项。

15.C

【详解】依据所学知识可知,明朝时期实行八股取士的制度,科举考试只在“四书”“五经”范围内命题,应考的人不能有个人见解,文体要写成八股文。许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,专研八股,不讲求实际学问,扼杀了人们的创造力,是导致明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因,C选项符合题意;ABD三项和题干信息不符。故选C。

16.B

【详解】根据材料“文体如此板滞……不能发表个人的见解,知识分了埋首于空洞(僵化)的形式……,以猎取功名,日久年深,(以)至于民族的智慧,为之闭塞。”可知,这一内容体现了明朝的八股取士只选拔听命于皇帝的忠实奴仆,只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问,阻碍了科技文化事业进步,使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。B项正确;宋朝重文轻武与八股文不符,排除A项;清朝文字狱与八股文不符,排除C项;科举制度的最终废除与材料内容不符,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】根据所学可知,明朝的科举制度实行八股取士,这阻碍了文化的发展,因为,它的问题并不完全在于他们所实行的考试制度本身,而更在于他们对考试本身的理解,考试本来是对于教育的总结,但却往往被人们当作了教育的目的,为考试而进行的教育,必然会限制人们的全面发展,使考试结果与人们的实际能力脱节,D项正确;唐朝的考试制度、宋朝的考试制度均是科举制,积极作用是主要的,排除AB二项;元朝的考试制度也是科举制,但时断时续,作用不大,排除C项。故选D项。

18.(1)朝代:秦朝 措施:统一货币、度量衡

(2)制度:行省制度 元朝时期管理西藏的机构:宣政院

(3)朝代:明朝 皇帝:明太祖或答朱元璋

(4)变化:皇权不断加强,相权不断削弱。

【分析】(1)

根据所学知识可知,图1 是秦朝创立专制主义中央集权制,规定最高统治者称皇帝,皇帝以下设丞相、太尉、御史大夫。在地方实行郡县制。秦朝建立后,为了巩固统治,在经济上统一货币,统一度量衡。

(2)

根据所学知识可知,图2 是元朝实行行省制度。在中央,由中书省掌管全国的行政事务。设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队。设御史台负责监察事务。在地方建立行中书省,简称行省。行省制是我国省制的开端,对后世影响深远。根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,管理澎湖和琉球。元朝建立后对西藏行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

(3)

根据材料二的“在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政”结合所学知识可知,材料二记载的是明朝的官制变化。明太祖为了强化皇权,在地方取消行省制,设置“三司”制度,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。在中央,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责

(4)

根据所学知识,从材料一秦朝创立专制主义中央集权制、元朝实行行省制到材料二的明太祖废除丞相制度。可以看出皇权和相权发生的变化是:皇权不断加强,相权不断削弱。

19.(1)唐朝;唐朝政局稳定,先后出现了贞观之治、开元盛世等治世局面。经济方面,唐朝农业发达,曲辕犁和筒车的发明促进了农业发展。唐朝手工业兴盛,丝织业、陶瓷业成就突出。商业繁荣,都城长安商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(2)明太祖、明成祖加强皇权,发展生产,整顿吏治,明朝前期出现兴盛局面;明朝后期,皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政。皇室内部又钩心斗角,纷争不已,大臣们更是结党营私,争权夺利。各级官吏贪赃枉法,对民众百般盘剥。皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所。朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义爆发,明朝灭亡。

(3)军事因素;军事是一个国家的重要组成部分,是维护国家的国家机器,对外抵抗侵略,对内平定国内叛乱等。

【解析】(1)

依据材料并结合所学知识可知,隋朝之后是唐朝,故曲线图中A处对应的朝代名称是唐朝;根据材料,选择“社会稳定”生“经济业绩”,并结合所学知识可知,唐朝政局稳定,先后出现了贞观之治、开元盛世等治世局面,经济方面,唐朝农业发达,曲辕犁和筒车的发明促进了农业发展,唐朝手工业兴盛,丝织业、陶瓷业成就突出,商业繁荣,都城长安商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(2)

依据所学知识可知,明朝兴盛的原因有明太祖、明成祖加强皇权,发展生产,整顿吏治,明朝前期出现兴盛局面,明朝衰亡的原因有明朝后期,皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政,皇室内部又钩心斗角,纷争不已,大臣们更是结党营私,争权夺利。各级官更贪赃枉法,对民众百般盘剥, 皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所,朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义爆发,明朝灭亡。

(3)

依据所学知识可知,如果我来绘制“中国历代兴衰图”,我想添加军事因素,因为军事是一个国家的重要组成部分,是维护国家的国家机器,对外抵抗侵略,对内平定国内叛乱等。

20.(1)隋朝;

进步之处:士子可以自由报考;按考试成绩选拔人才;考试内容主要是文化知识等

(2)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;

目的:加强中央集权,防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

(3)考试内容必须来自“四书”“五经”,答题格式为“八股文”。扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想文化、科技进步的发展造成了严重阻碍。

(4)一分为二,全面客观的认识科举制。既要看到科举制实施的积极意义,又要看到明清时期科举制的消极影响

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立,因此科举制创立的朝代是隋朝;由“科举制从创立之初就采用自由报考的办法”,可知可以自由报考;由“考试成绩是取会的主要依据,且是竞争性的差额考试”,可知按考试成绩选拔人才;由“从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容”,可知考试内容主要是文化知识。因此与以前选官制度相比,科举制的进步之处在于士子可以自由报考;按考试成绩选拔人才;考试内容主要是文化知识等。

(2)根据材料二“《科举:不只是考试》”,可知录取进士总数、平均每榜录取进士数,迅速增加,结合所学知识可知,北宋前期科举制的发展,是大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。北宋前期统治者这样做的主要目的,是加强中央集权,防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

(3)根据材料三,由“明朝以八股取士,专取‘四书’‘五经’命题考试,‘四书’要以朱熹的集注为依据”,可知考试内容必须来自“四书”“五经”;由“人们只是按照题目的字义敷衍成章。这是一种僵死的官僚式文体,把知识分子的思想控制在孔孟之道、程朱理学的范围内”,可知答题格式为“八股文”。因此明朝科举制在考试内容、答题格式方面发生了变化,考试内容必须来自“四书”“五经”,答题格式为“八股文”。这些变化,扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想文化、科技进步的发展造成了严重阻碍。

(4)结合所学知识可知,我们应该一分为二,认识古代的科举制度,要全面客观的认识科举制。既要看到科举制实施的积极意义,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展;又要看到明清时期科举制的消极影响。

21.(1)历史背景:隋朝统一中国;传统的选官制度看重门第,不太注重才能,隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度。(答出大意即可)

影响:加强中央集权;提高了官员的执政能力;促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。(答出3点即可)

(2)原因:重文轻武政策;重视科举考试:放宽录取范围,增加录取人数,实行殿试。

(3)变化:考试题目必须来自“四书”“五经”答卷文体格式必须为“八股文”。 影响:强化了专制皇权;禁锢思想,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【解析】(1)

依据材料一和所学可知,科举制诞生的历史背景有隋朝统一中国、传统的选官制度看重门第,不太注重才能以及隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度等。依据材料一“在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流。”可得出促进了社会阶层的流动;结合所学还可得出加强中央集权、提高了官员的执政能力以及推动了教育的发展。

(2)

依据材料二“宋代重文轻武,也很重视科举考试,在形式和内容上都进行了重大的改革。”可得出重文轻武政策、重视科举考试:依据材料二“宋代的科举放宽了录取的范围”可得出放宽录取范围;依据材料二“宋代每次录取多达二三百人,甚至五六百人”可得出增加录取人数;依据材料“宋太祖为了选拔真正踏实于封建统治而又有才干的人担任官职为之服务,实行殿试”可得出实行殿试。

(3)

依据材料三“盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股”可得出变化是考试题目必须来自“四书”“五经”答卷文体格式必须为“八股文”;依据所学可知,八股取士强化了专制皇权;禁锢思想,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

22.(1)隋炀帝; 变化:由按门第高低到以考试选拔

(2)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位; 目的:加强中央集权。

(3)消极影响:禁锢了思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了科技进步。

(4)看法:考试内容和形式要多样化,加大对动手能力的考查,实行统一考试,确保考试公平公正等(言之有理即可)

【解析】(1)

人物:根据所学知识可得出隋炀帝时期,进士科的设立,标志着科举制的形成。 变化:根据材料一“隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法向平民阶层选拔新进官员”可得出科举制扩大了官吏选拔的范围,变化由按门第高低到以考试选拔。

(2)

发展:根据材料二录取进士总数大幅度增加可得出北宋时期大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。 目的:根据所学知识可得出北宋改革和发展了科举制,目的是加强中央集权。

(3)

根据材料三“明朝以八股取士,专取“四书”“五经”命题考试,“四书”要以朱熹的集注为依据”可得出明朝采用八股取士制度,禁锢了思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了科技进步。

(4)

开放性设问,言之有理即可。如考试内容和形式要多样化,加大对动手能力的考查,实行统一考试,确保考试公平公正等

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源