人教版(2019)高中语文必修第一册《把握古今词义的联系与区别》名师教师设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文必修第一册《把握古今词义的联系与区别》名师教师设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 536.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-19 19:01:23 | ||

图片预览

文档简介

《把握古今词义的联系与区别》名师教师设计

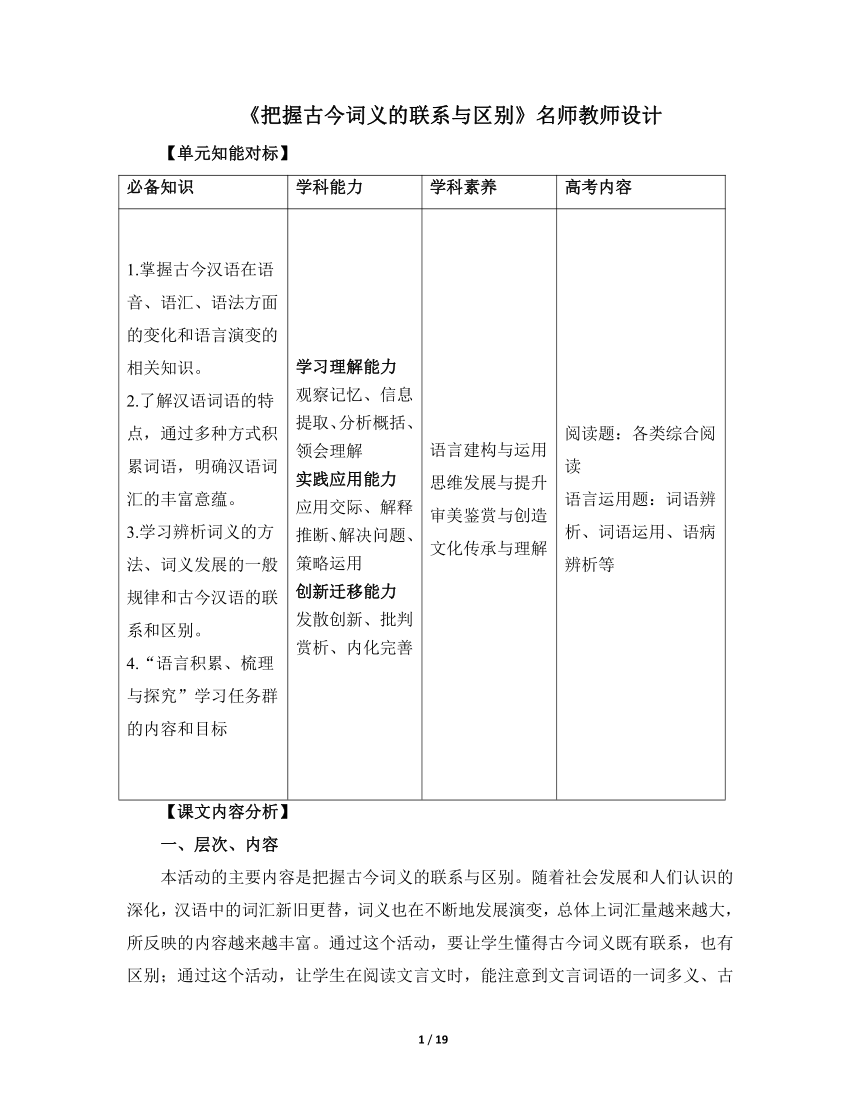

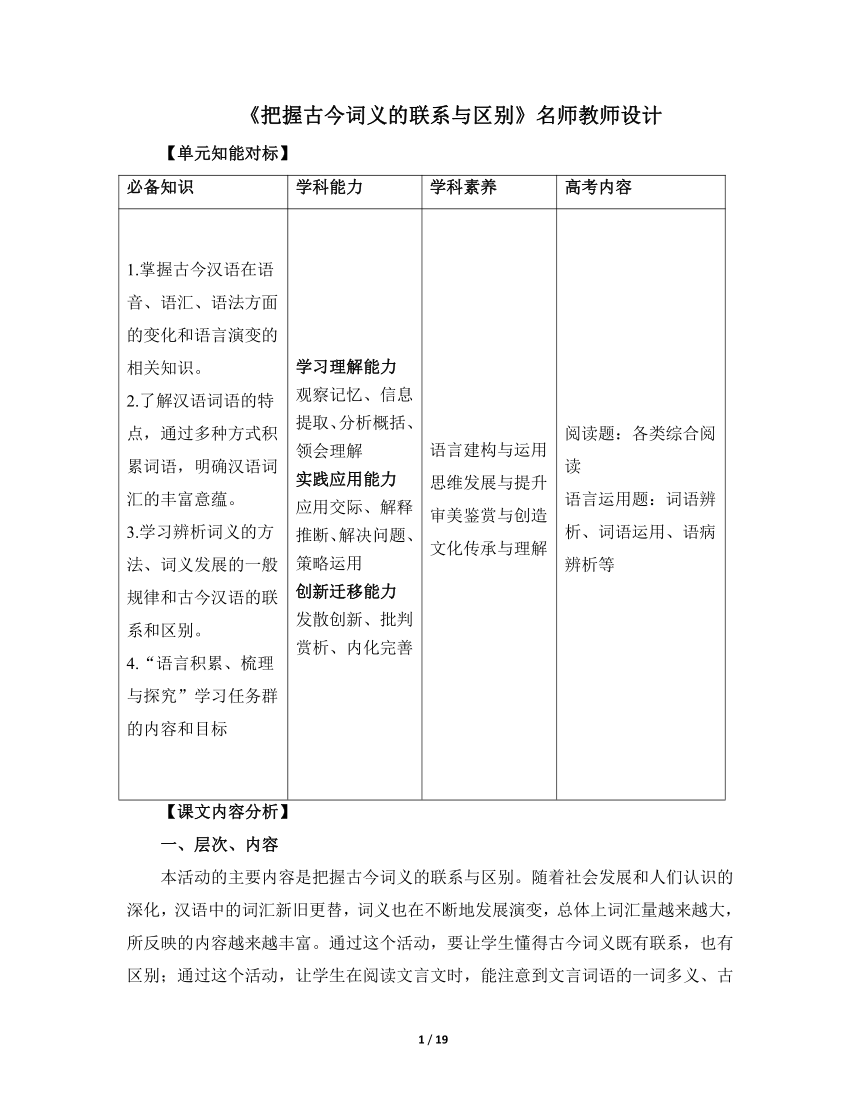

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

1.掌握古今汉语在语音、语汇、语法方面的变化和语言演变的相关知识。 2.了解汉语词语的特点,通过多种方式积累词语,明确汉语词汇的丰富意蕴。 3.学习辨析词义的方法、词义发展的一般规律和古今汉语的联系和区别。 4.“语言积累、梳理与探究”学习任务群的内容和目标 学习理解能力 观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力 应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力 发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 阅读题:各类综合阅 读 语言运用题:词语辨析、词语运用、语病辨析等

【课文内容分析】

一、层次、内容

本活动的主要内容是把握古今词义的联系与区别。随着社会发展和人们认识的深化,汉语中的词汇新旧更替,词义也在不断地发展演变,总体上词汇量越来越大,所反映的内容越来越丰富。通过这个活动,要让学生懂得古今词义既有联系,也有区别;通过这个活动,让学生在阅读文言文时,能注意到文言词语的一词多义、古今异义等文言现象,感受古今汉语之间的联系,了解词义发展变化的规律,避免以今律古;通过这个活动,还要让学生在阅读现代作品时,也能准确理解词义,避免望文生义,增强学生对语言文字理解和运用的敏感性。

二、教学优势

在平时的语文考试和训练中,学生能广泛地接触词语,通过练习题的方式,多少有所涉及,只是中国历史悠久,当今社会又飞速发展,一词多义、古今异义的情况非常多,学生接触得多,难免混乱,本单元将系统地讲授这些知识。

【学情整体分析】

随着社会的发展和人们认识的深化,汉语中的词汇新旧更替,词义也在不断地发展演变,文言词语中一词多义、古今异义的情况非常多,这给学生理解词义带来了挑战。

对学困生有针对性地辅导;改变授课形式,活跃课堂气氛;加强学法指导;贯彻“教师主导、学生主体”的课堂教学理念,充分发挥学生的学习自主性。

学情补充:___________________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

自主探究,讨论展示:学生自读教材,理解古今异义词和词义引申的概念。

自主学习,活动探究:将学生分成几个学习小组,引导学生自主探究学习,并预设活动成果。

课堂演练、适时评价:通过具体文言文例句,讲授常见文言文实词、虚词。

二、教学目标设计

1.梳理归纳一词多义的现象;提高对词义的准确理解能力;培养随时对词语进行梳理的良好的语言习惯。

2.探究出词义引申的规律;在具体的语言情境中进行拓展训练;避免以古律今,望文生义。

三、教学策略设计

本课要求学生懂得古今词义既有联系,也有区别,感受古今汉语之间的联系,了解词义发展变化的规律,避免以古律今,还要让学生在阅读现代作品时,也能准确理解词义,避免望文生义,增强学生对语言文字理解和运用的敏感性。

四、教学方法建议

“任务驱动”教学法、合作教学法、探究教学法,还有__________________

五、教学重点难点

重点:在理解词义的基础上,注意用词的准确,更好地表情达意。培养习惯、训练能力、提升素养。

难点:理解用词的准确、鲜明、生动性,避免以今律古、望文生义的现象;词义之间的联系与规律。

六、教学材料准备

多媒体课件

七、课时建议:1课时

【教学活动设计】

一、教学导入

导入语一:

教学策略:翻译学生熟悉的古文《邹忌讽齐王纳谏》片段,引导学生关注古今异义现象。

1.请学生翻译《邹忌讽齐王纳谏》(片段)。

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信……旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与城北徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

译文:邹忌身高八尺多,形象外貌光艳美丽。有一天早晨他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北的徐公相比,谁更美丽呢?”他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国最美的男子。邹忌不相信自己(比徐公美)……第二天,有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话,邹忌问客人道:“我和徐公相比,谁更美丽?”客人说:“徐公不如您美丽啊。”

2.通过对以上文本的翻译,你认为古今汉语词义是否完全一致?

3.光看字形,现代不用的字只有四个:昳、日、孰、吾。从字的意义来看,真正古今一致的,除人名、地名外,也只有十二个字:八、我、能、城、国、不、客、从、来、坐、谈、问。大多数的字,意义有所不同。

导入语二:

要想得心应手地运用祖国的语言文字,必须首先要准确理解词义。这也是我们今天活动的内容:古今词义的联系与区别。

出示本节课内容的简单思维导图:

【多媒体展示】

古今词义的联系与区别

设计意图:导入语一由浅入深,在翻译的基础上寻找语言的发展变化。导入语二则引导学生把握本节课知识体系。此设计可激发学生的学习兴趣,提高学生领会理解的能力,培养体验与感悟、欣赏与评价的学科素养。

二、教学精讲

(一)自主探究,讨论展示

研读“学习资源”,进入学习情境

1.组织阅读《语言的演变》

①梳理“资料摘编一组(2)”中词义引申的示例。

②梳理词义演变的现象

教学策略:先让学生自主学习《语言的演变》,自主梳理探究。再根据学生回答问题情况相机诱导。让学生先解释古今异义,再进行分类。可利用对应的素材灵活地提问或机动地设计题型。

2.活动预设一:古今异义解释

菜:古代称呼可作菜食的草本植物总称;现在包括能作副食品的植物,还包括经过烹调可以下饭下酒的蛋品、鱼、肉等。

河:古代专指黄河;现指天然或者人工的水道。

瓦:古代指用土烧成的器物;现在指所有铺屋顶用的建筑材料。

臭:古代指气味;现专指难闻气味。

禽:古代指兽的总名,还是“擒”的本字;现在多指鸟类。

走:古代指跑,疾行;现在指人或鸟兽的脚交互向前的动作。

去:古代指离开;现在指从所在地到别的地方。

走狗:古代本指猎狗;现在多比喻受人豢养而帮助作恶的人,谄媚的人或阿谀奉承的人。

舅姑:古代指公婆;现在舅指母亲的兄弟,姑指父亲的姐妹。

丈夫:古代指成年男子;现在多指结婚后的男子。

钩心斗角:古代指宫室建筑结构的精巧工致;现多比喻用尽心机,明争暗斗。

闭门造车:古代指按照统一规格,即使关起门来制造车辆,使用起来也能和路上的车辙完全相合;现在比喻脱离实际,只凭主观办事。

粉墨登场:古代指化装上台演戏;现在多借指登上政治舞台,含讥讽意。

道貌岸然:古代形容外貌严肃正经;现在多形容外貌严肃正经,实际上内心险恶,含贬义。

学习策略:本环节精讲并梳理词义演变常见的几种现象:词义范围的扩大、缩小和词义的转移。帮助学生记忆,提升准确理解应用的能力。

3.活动预设二:古今异义类型

(1)词义范围的扩大

闭:本来专指用门闩插门,如“故外户而不闭”(《大道之行也》)。后来泛指各种闭合的动作或状态,如“闭眼”“闭嘴”等。

骑:本来专指骑马。后来泛指跨坐,对象不限于马,如“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”(李白《梦游天姥吟留别》)。

睡:本来专指坐着打瞌睡。《说文·目部》:“睡,坐寐也。”《史记·商君列传》:“孝公既见卫鞅,语事良久。孝公时时睡,弗听。”秦孝公大概对商鞅说的那一套不感兴趣,所以总是打瞌睡,如果理解成秦孝公时时躺下来睡大觉,从情理上是说不过去的。欧阳修《秋声赋》中“童子莫对,垂头而睡”的“睡”也是坐着打瞌睡的意思。后来的“睡”词义扩大了,不仅指打瞌睡,躺着或者其他方式的睡觉都可以称“睡”。如苏轼《记承天寺夜游》:“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。”

(2)词义范围的缩小

宫:本来是房屋的通称,如“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与”(《鱼我所欲也》)。秦汉以后专指帝王居所。

金:本来是各类金属(及其制品)的通称,如“木受绳则直,金就砺则利”(《劝学》)。现在专指金子、黄金。

(3)词义发生转移

汤:本义是热水,如“媵人持汤沃灌”(宋濂《送东阳马生序》)。现在多指食物煮后所得的汁水或烹调后汁儿特别多的副食。

饭:本义是吃饭,如“饭疏食,饮水”(《论语·述而》),又如“廉颇老矣,尚能饭否”(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)。现在是名词,指煮熟的谷类食品,也特指大米饭,也指每天定时吃的食物(如“早饭”“晚饭”等)。

厌:本义是满足,如“山不厌高,海不厌深”(曹操《短歌行》)。现在多指厌恶。

颜色:本义是面容、面色,如“暮去朝来颜色故”(白居易《琵琶行》)。现在多指色彩。

设计意图:本环节涉及对古今词语概念的理解、分析和概括。引导学生分类理解词语并在理解后给词语分类。由步骤一到步骤二,体现“领会理解”到“解释推断”,再到“内化完善”的过程。

(4)词义的感彩发生变化

卑鄙:本指身份低微、见识短浅,为中性词,如“先帝不以臣卑鄙”(诸葛亮《出师表》)。现在多指(语言、行为)恶劣、不道德,为贬义词。

爪牙:本指动物的尖爪利牙,为中性词,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”(荀子《劝学》)。后引申为勇士、武臣,或形容勇武,为褒义词。现在多指党羽、帮凶,为贬义词。

(二)自主学习,活动探究

1.活动说明

学生分三个活动小组,每个小组进行一个问题的活动探究,并分别派代表讲解,其他组可作适当补充。教师作最后的总结评价。

2.活动设计

活动一:探究一词多义

第一小组:自主阅读《唐雎不辱使命》,找出文中一词多义的词,或找出所学课文或所知的一词多义的词。

教学策略:本环节引导学生分组活动学习,通过不同组对一词多义的探究,提升学生领会理解、解决问题的能力。

活动二:探究古今异义

第二小组:自主阅读《醉翁亭记》,收集整理古今异义的词,或整理出所知道的重要的古今异义词。

活动三:避免以今律古,望文生义

第三小组:收集语文学习活动中最易以今律古、望文生义的词(包括现代汉语、古代汉语的语言现象)。

3.活动展示,预设生成

第一小组成果展示

(1)《唐雎不辱使命》一文中主要的一词多义现象:

教学策略:活动展示部分为预设。事实上,不同的课堂会有不同的展示。教师可利用预设成果和学生实际的成果对照,也可作为资料印发给学生供参考。

【多媒体展示】

词义

词 例句 词义

使 秦王使人谓安陵君曰(派遣) “使”的本义是命令,引申为派人做事、差遣。引 申为运用、使用(如:使贤任能)等

安陵君因使唐雎使于秦(出使)

于 受地于先王(从) “于”是迂、纡的本字,本义是曲折

安陵君因使唐雎使于秦(到)

徒 亦免冠徒跣(光着) 徒,本义为步行。释义有步行、空、白白地、只等

徒以有先生也(只,仅)

以 而君以五十里之地存者(凭着) “以”的本义是婴孩与父母相像,今用“似”代替,引申为连词,表示因果、并列、目的、承接等关系;引申为动词,当作,认为;使用,用;引申为介词,凭

以君为长者,故不错意也(把)

徒以有先生也(因为)

之 寡人欲以五百里之地易安陵(的) “之”的本义是“出”,像艸过屮(草木初生也),枝茎渐益大,有之

愿终守之(代安陵国土)

公亦尝闻天子之怒乎(用在主谓之间,取消句子成分的独立性)

学科能力:观察记忆能力

本环节通过对文言词语本义和引申义的辨析理解引导学生记忆积累“一词多义”现象,提高学生观察记忆的能力。

(2)初中阶段一些重点字词的一词多义现象

学习策略:学生搜集整理已知的重点词语的一词多义现象,加深自己的记忆,在脑中形成辨识一词多义的体系,培养直觉与灵感的学科素养。

【多媒体展示】

词 本义 引申义

鄙 边境(蜀之鄙有二僧《为学一首示子侄》) 鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》) 出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)

毕 田猎用的长柄网 尽(毕力平险《愚公移山》) 全部(群响毕绝《口技》)

薄 蔓延生长的草丛 迫近,接近(薄暮冥冥《岳阳楼记》) 轻视(不宜妄自菲薄《出师表》) 厚度小(薄如钱唇《活板》)

策 马鞭(执策而临之《马说》) 鞭打、驱使(策之不以其道《马说》) 记录(策勋十二传《木兰诗》) 计谋(成语“束手无策”)

长 (cháng) 两端之间距离大,与“短”相对(北市买长鞭《木兰诗》) 长度(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)长久,健康(但愿人长久《水调歌头》)永远(死者长已矣《石壕吏》)

长 (zhǎng) 年长 排行最大(木兰无长兄《木兰诗》) 头领(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)

故 人为结束老人的生命(本义已消失) 旧的,原来的(温故而知新《论语·为政》/两狼之并驱如故《狼》) 特意(桓侯故使人问之《扁鹊见蔡桓公》/余故道为学之难以告之《送东阳马生序》) 原因,缘故(公问其故《曹刿论战》) 所以,因此(故余虽愚《送东阳马生序》)

诚 诚实、真诚 诚心(帝感其诚《愚公移山》) 的确,实在(此诚危急存亡之秋也《出师表》) 果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕《陈涉世家》/诚如是,则霸业可成,汉室可兴《隆中对》)

观 看(予观夫巴陵胜状《岳阳楼记》) 景色,景象(此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》)

当 被高大土墩遮挡 承当,承受(成语“当之无愧”) 应当(当奖率三军《出师表》) 将要(今当远离《出师表》) 对着,向着(木兰当户织《木兰诗》)值,正在(当此时,诸郡县苦秦吏者《陈涉世家》) 抵挡(成语“锐不可当”)

道 道路(会天大雨,道不通《陈涉世家》) 道义(伐无道,诛暴秦《陈涉世家》) 方法(策之不以其道《马说》) 说,讲(不足为外人道也《桃花源记》)

发(fā) 发射(见其发矢十中八九) 行动、发动(四夷之所惮以不敢发《上枢密韩太尉书》) 起,被任用(舜发于畎亩之中《生于忧患,死于安乐》) 征发(发间左適戍渔阳九百人《陈涉世家》) 开放(野芳发而幽香《醉翁亭记》) 发出(一时齐发,众妙毕备《口技》)

固 使护甲牢不可破(本义已消失) 本来(固众人《伤仲永》) 顽固、固执(汝心之固《愚公移山》) 一定、必定(而戍死者固十六七《陈涉世家》) 巩固(固国不以山溪之险《得道多助,失道寡助》) 安守,固守(君子固穷《论语·卫灵公》)

教学策略:“一词多义”涉及文言文教学的核心内容,也是高考的重要考点。教师要引导学生积累考试说明规定的文言实词、文言虚词的一词多义。

第二小组成果展示:古今异义。

学习策略:要引导学生从词义、感彩等多角度辨析古今异义词;还要从“转移”“变化”两个层面领会理解。

(1)《醉翁亭记》中的古今异义现象。

【多媒体展示】

例句 古义 今义

非丝非竹 竹:管乐器 竹子(词义发生转移)

四时之景不同 时:季节 时间(词义发生转移)

野芳发而幽香 发:开放 散发(词义发生转移)

醉翁之意不在酒 意:情趣 意思或愿望(词义发生转移)

游人去而禽鸟乐也 去:离开 到,往(词义发生转移)

颓然乎其间者 颓然:醉醺醺的样子 颓废的样子(词义发生转移)

野芳发而幽香 香:香花 芳香(词义发生转移)

日出而林霏开 开:消散 打开(词义发生转移)

晦明变化者 晦:阴暗 晦气,倒霉(感彩变化)

佳木秀而繁阴 秀:茂盛、繁茂 美丽(词义发生转移)

射者中,弈者胜 射:投壶,一种游戏 射击(词义发生转移)

学习策略:充分发挥学生学习的自主性、主体性,搜集重要的古今异义词,进行总结记忆。

(2)其他的一些重要的古今异义词语。

学科能力:内化完善能力

积累古今异义词并进行文言文语感训练,建立文言文知识体系。同时关注汉语的发展变化,激发对传统文化的学习兴趣。

【多媒体展示】

古义和今义

词语 古义 今义 变化情况

卑鄙 卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦辞。 如:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中(《出师表》) 品质恶劣 感彩发生变化

博学 广泛地学习。 如:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣(《劝学》) 博学而笃志(《论语》) 学问广博精深 词义发生转移

从而 从,跟随;而,而且。 如:生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之(《师说》) 连词 词义发生转移

非常 意外事故(名词),如:所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也(《鸿门宴》) 不同寻常的(形容词)。如:世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远(《游褒禅山记》) 很,大(副词) 词性发生转移

风流 杰出、英俊。如:大江东去,浪淘尽,千古风流人物(《念奴娇·赤壁怀古》) ②繁华的景象,流风余韵。如:风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》) 生活浪漫放荡;男女关系不正当 感彩发生变化

乖 偏执,不驯顺,贬义词。 如:行为偏僻性乖张(《红楼梦》) 形容人听话乖巧 感彩发生变化

绝境 与外界隔绝之地。 如:先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉(《桃花源记》) 没有出路的境地 词义发生转移

可以 可,可以;以,凭,靠。 如:温故而知新,可以为师矣(《论语》) 能够 词义发生转移

妻子 妻和子女。 如:率妻子邑人来此绝境,不复出焉(《桃花源记》) 爱人(女方) 词义缩小

学者 求学的人,读书人。 如:古之学者必有师(《师说》) 有专门学问的人 词义缩小

所以 用来,靠它来,如:师者,所以传道受业解惑也(《师说》) 表原因的虚词。如:臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也(《廉颇蔺相如列传》) 表示因果关系的关联词 词义发生转移

作文 写文章。 如:属予作文以记之(《岳阳楼记》) 语文课里写文章的练习。 词义发生转移

教学策略:由一篇课文到多篇课文;由初中到高中,引导学生打通新旧知识联系,体现教学梯度,渗透“举一反三”的深度学习策略。精心选取使用频率较高的文言实词和文言虚词。注重词义溯源;注重引导从细微处辨析词义。

教学策略:容易望文生义的词语还有很多,教师要引导学生长期积累,定期汇报讨论。可参考知识清单:《容易误用的词语100个》

第三小组成果展示:避免以今律古,望文生义。

设计意图:列举“望文生义”的典型,引导学生意识到透彻理解词义的重要性,从而养成严谨的治学精神。

(1)望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其项背”。常误解成赶不上或比不上。

(2)叹为观止:好到了极点,常误当贬义词用。

(3)明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

(4)不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被误说成是“不能刊载的言论”。

(5)不足为训:不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

(6)焉:不能一味地当作句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如“三人行,必有我师焉”。焉:在其中。

(7)凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”。

(8)滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

(9)犯而不校:犯,触犯;校,计较。受到别人的触犯或无礼也不计较。不能误解成“犯错不改正”。

(10)长袖善舞:袖子长,有利于起舞。原指有所依靠,事情就容易成功。后形容有财势会耍手腕的人,善于钻营,会走门路。不能误解成“能歌善舞,表演水平高”。

(11)莘莘学子:应是“众多的学子”。在“莘莘学子”前加“一大批”“许许多多”,或者是在“莘莘学子”后面加上“们”字,会造成词意重复的错误。也不能在“莘莘学子”前加上“一位”“每一个”,如果用这些限定,就犯了逻辑上的错误。

(12)阑珊:共有五种含义。一是表示“衰减、消沉”,如“诗兴渐阑珊”“意兴阑珊”,意思是说没有什么诗兴了,兴致不高了。二是形容灯光“暗淡、零落”,如辛弃疾的《青玉案·元夕》中写道:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”三是表示“残、将尽”,如“春意阑珊”,意思是春天渐去渐远。四是指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”,表达的意思是字迹凌乱。五是指“困窘、艰难”,如“近况阑珊”,意思是现在的情况不好,处境困难。不能将“阑珊”解释为:灯火通明、兴致很高。

(13)炙手可热,字面意思是手一接近就感到很热,使人接近不得,引申比喻为一些人权势很大,气焰嚣张。不能形容一切“吃香”的事物。

(14)登堂入室:原指登上厅堂,步入内室。后比喻为学问或技艺由浅入深,循序渐进,终至高深境界。其主语应当是人而不是物,也不能将“登堂入室”当作很具体的一种动作,从而误解为“从大厅进人内室”。

(三)课堂演练,适时评价

1.甄别一词多义,填写下表

教学策略:提出具体问题,检验学生对文言文句子的释义的学习程度,可考查学生的文言文学习整体水平。

【多媒体展示】

甄别一词多义

词语 句子 释义

绝 ①假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《荀子·劝学》)

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明《桃花源记》)

③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(吴均《与朱元思书》)

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元《三峡》)

⑤会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱《湖心亭看雪》)

信 ①与朋友交而不信乎?(《论语·学而》)

②愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮《出师表》)

③谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(《世说新语·雅量》)

④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白《梦游天姥吟留别》)

⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行》)

⑥不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹《书乐天纸》)

学习策略:由单句释义到以多句总结一词多义现象,攻克文言文学习中遇到的难关,进行深层次的理解学习。

讲解点拨

学科能力:领会理解能力

针对“古今异义”“一词多义”“避免以古律今”作训练和评价,提高分析概括、领会理解、解释推断等多层面的能力。

(1)绝

①假舟楫者,非能水也,而绝江河。(横渡)

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(与世隔绝的)

③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(独一无二)

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(阻断,隔绝)

⑤会当凌绝顶,一览众山小。(极)

⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(断绝)

(2)信

①与朋友交而不信乎?(诚信,守信)

②愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(信任,相信)

③谢公与人围棋,俄而谢玄准上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(书信)

④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(确实,的确)

⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(任凭,随意)

⑥不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(书信)

学科能力:分析概括能力

一词多义看似纷繁复杂,其实也有规律可循。多义词的各个义项并不是孤立的,其间存在着各种联系。分析义项间的相互关系,往往就抓住了理解多义词的“线索”。

2.从你所学的古诗文中,再梳理一些一词多义的例子,比如“兵”“报”“亡朝”“理”等,理解它们在具体语句中的含义。

讲解点拨

教学策略:教师指明思考方向,引导学生发现。教师相机诱导、点拔。培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

(1)兵

①本义为名词,指武器。例:军士吏被甲,锐兵刃。(司马迁《周亚夫军细柳》)

②名词,引申为拿武器的人,就是士卒、战士。例:一老河兵闻之。(纪昀《河中石兽》)

③名词,也引申为很多战士,就是军队。例:沙场秋点兵。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

④名词,也引申为军队交战,就是战争、军事。例:寄书长不达,况乃未休兵。(杜甫《月夜忆舍弟》)

(2)报

①动词,报答。例:欲报之于陛下也。(诸葛亮《出师表》)

②动词,报告。例:凭君传语报平安。(岑参《逢入京使》)

③动词,报复。例:日夜思欲报楚王。(干宝《搜神记》)

(3)亡

①动词,本义指逃跑。例:今亡亦死,举大计亦死。(司马迁《陈涉世家》)

②动词,引申为失去。例:亡羊而补牢,未为迟也。(《战国策》)

③动词,引申为死亡、灭亡。例:此诚危急存亡之秋也!(诸葛亮《出师表》)

④动词,没有,(读作wú)。例:河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)

(4)朝

①名词,早晨,(读作zhāo)。例:有时朝发白帝,暮到江陵。(郦道元《三峡》)

②动词,早起上朝,朝见、朝拜,(读作cháo)。例:皆朝于齐。(《邹忌讽齐王纳谏》)

③名词,官员们上朝的地方,(读作cháo)。例:于是入朝见威王。(《邹忌讽齐王纳谏》)

④名词,朝代,(读作cháo)。例:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(杜牧《赤壁》)

(5)理

①动词,整理,梳理。例:当窗理云鬓,对镜贴花黄。(《木兰诗》》

②动词,治理。例:以昭陛下平明之理。(诸葛亮《出师表》)

③动词,练习,温习。例:被服罗裳衣,当户理清曲。(《古诗十九首》)

④名词,道理,规律。例:余立侍左右,援疑质理。(宋濂《送东阳马生序》)

教学策略:成语学习容易望文生义,总结错误使用成语的示例供学生理解学习,教师根据具体情况进行补充,体现“以学定教”的教学策略。

3.下面这些成语的含义是什么?如何避免误用?

(1)现在我们单位职工上下班或步行,或骑车,为的是倡导绿色、低碳生活。尤为可喜的是,始作俑者是我们新来的领导。

(2)在语文老师的严格要求下,我逐渐改正了文不加点的毛病。

(3)时下的店名和商品名在吸收外来词时,追求时髦,哗众取宠,令人费解。这些叫人看不懂的名称,只能让人贻笑大方。

讲解点拨一

(1)“始作俑者”泛指恶劣风气的创始者。句中望文生义,用于某行动的开创者。

(2)“文不加点”形容写文章很快,不用涂改就写成。不能望文生义,错误地理解为“写文章不加标点”

(3)“贻笑大方”让内行笑话。不可望文生义,错误地理解为“让人嘲笑”。

讲解点拨二

学习现代汉语词语,尤其是从古代沿用而来的成语,容易望文生义而误用。了解成语的来历,或者理解成语中某些字的含义,往往能够帮助我们准确理解词义。如“不赞一词”,出自《史记·孔子世家》:“至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。”“不赞一词”是指文章写得很好,别人不能再添一句话,后来也指一言不发。如果将“赞”理解为现代常用义“赞扬”,就会因歪曲成语的意思而误用。

设计意图:本环节是对古今异义词的具体分析。此环节可提升学生的积累与语感、实证与推理的学科素养,提高分析概括、领会理解和解决问题的能力。

讲解点拨三:其他容易望文生义的成语举例

(1)不寒而栗:不寒冷而发抖,形容非常恐惧。(不能用于因寒冷而发抖)》

(2)不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。(不能用于文章、作品粗糙不能读下去)

(3)从一而终:指女子只能从属一个丈夫,丈夫死了终身不再嫁人。(不能错误地理解为从头到尾坚持)

(4)登高自卑:登上高处一定要从低处开始。比喻做事情要循序渐进,由浅入深。(不能用于自卑情绪)

(5)登堂入室:比喻学问或技能由浅入深,循序渐进,达到更高的水平。也作“升堂入室”。(易望文生义,错误理解为进入室内)

(6)反戈一击:指掉转兵器的锋芒(进行攻击)。比喻掉转头来反对自己原来所属的或拥护的一方。(不能错误理解为转过头来反击)

(7)风声鹤唳:前秦苻坚领兵进攻东晋,大败而逃,溃兵听到风声和鹤叫,都疑心是追兵。形容惊慌疑惧。(不能理解为在风声中听鹤鸣)

(8)瓜田李下:经过瓜田,不弯下身来提鞋,免得人家怀疑摘瓜;走过李树下面,不举起手来整理帽子,免得人家怀疑摘李子。泛指容易引起嫌疑的地方。(不能用来形容田园生活))

(9)求全责备:苛责别人,要求完美无缺。(不能用来形容受到责备)

(10)上下其手:指玩弄手法,暗中作弊。(不能用来形容上下动手)》

(11)叹为观止:指赞美看到的事物好到极点。(不能错误地理解为感叹而停止)

三、板书设计

4 / 4

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

1.掌握古今汉语在语音、语汇、语法方面的变化和语言演变的相关知识。 2.了解汉语词语的特点,通过多种方式积累词语,明确汉语词汇的丰富意蕴。 3.学习辨析词义的方法、词义发展的一般规律和古今汉语的联系和区别。 4.“语言积累、梳理与探究”学习任务群的内容和目标 学习理解能力 观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力 应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力 发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 阅读题:各类综合阅 读 语言运用题:词语辨析、词语运用、语病辨析等

【课文内容分析】

一、层次、内容

本活动的主要内容是把握古今词义的联系与区别。随着社会发展和人们认识的深化,汉语中的词汇新旧更替,词义也在不断地发展演变,总体上词汇量越来越大,所反映的内容越来越丰富。通过这个活动,要让学生懂得古今词义既有联系,也有区别;通过这个活动,让学生在阅读文言文时,能注意到文言词语的一词多义、古今异义等文言现象,感受古今汉语之间的联系,了解词义发展变化的规律,避免以今律古;通过这个活动,还要让学生在阅读现代作品时,也能准确理解词义,避免望文生义,增强学生对语言文字理解和运用的敏感性。

二、教学优势

在平时的语文考试和训练中,学生能广泛地接触词语,通过练习题的方式,多少有所涉及,只是中国历史悠久,当今社会又飞速发展,一词多义、古今异义的情况非常多,学生接触得多,难免混乱,本单元将系统地讲授这些知识。

【学情整体分析】

随着社会的发展和人们认识的深化,汉语中的词汇新旧更替,词义也在不断地发展演变,文言词语中一词多义、古今异义的情况非常多,这给学生理解词义带来了挑战。

对学困生有针对性地辅导;改变授课形式,活跃课堂气氛;加强学法指导;贯彻“教师主导、学生主体”的课堂教学理念,充分发挥学生的学习自主性。

学情补充:___________________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

自主探究,讨论展示:学生自读教材,理解古今异义词和词义引申的概念。

自主学习,活动探究:将学生分成几个学习小组,引导学生自主探究学习,并预设活动成果。

课堂演练、适时评价:通过具体文言文例句,讲授常见文言文实词、虚词。

二、教学目标设计

1.梳理归纳一词多义的现象;提高对词义的准确理解能力;培养随时对词语进行梳理的良好的语言习惯。

2.探究出词义引申的规律;在具体的语言情境中进行拓展训练;避免以古律今,望文生义。

三、教学策略设计

本课要求学生懂得古今词义既有联系,也有区别,感受古今汉语之间的联系,了解词义发展变化的规律,避免以古律今,还要让学生在阅读现代作品时,也能准确理解词义,避免望文生义,增强学生对语言文字理解和运用的敏感性。

四、教学方法建议

“任务驱动”教学法、合作教学法、探究教学法,还有__________________

五、教学重点难点

重点:在理解词义的基础上,注意用词的准确,更好地表情达意。培养习惯、训练能力、提升素养。

难点:理解用词的准确、鲜明、生动性,避免以今律古、望文生义的现象;词义之间的联系与规律。

六、教学材料准备

多媒体课件

七、课时建议:1课时

【教学活动设计】

一、教学导入

导入语一:

教学策略:翻译学生熟悉的古文《邹忌讽齐王纳谏》片段,引导学生关注古今异义现象。

1.请学生翻译《邹忌讽齐王纳谏》(片段)。

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信……旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与城北徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

译文:邹忌身高八尺多,形象外貌光艳美丽。有一天早晨他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北的徐公相比,谁更美丽呢?”他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国最美的男子。邹忌不相信自己(比徐公美)……第二天,有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话,邹忌问客人道:“我和徐公相比,谁更美丽?”客人说:“徐公不如您美丽啊。”

2.通过对以上文本的翻译,你认为古今汉语词义是否完全一致?

3.光看字形,现代不用的字只有四个:昳、日、孰、吾。从字的意义来看,真正古今一致的,除人名、地名外,也只有十二个字:八、我、能、城、国、不、客、从、来、坐、谈、问。大多数的字,意义有所不同。

导入语二:

要想得心应手地运用祖国的语言文字,必须首先要准确理解词义。这也是我们今天活动的内容:古今词义的联系与区别。

出示本节课内容的简单思维导图:

【多媒体展示】

古今词义的联系与区别

设计意图:导入语一由浅入深,在翻译的基础上寻找语言的发展变化。导入语二则引导学生把握本节课知识体系。此设计可激发学生的学习兴趣,提高学生领会理解的能力,培养体验与感悟、欣赏与评价的学科素养。

二、教学精讲

(一)自主探究,讨论展示

研读“学习资源”,进入学习情境

1.组织阅读《语言的演变》

①梳理“资料摘编一组(2)”中词义引申的示例。

②梳理词义演变的现象

教学策略:先让学生自主学习《语言的演变》,自主梳理探究。再根据学生回答问题情况相机诱导。让学生先解释古今异义,再进行分类。可利用对应的素材灵活地提问或机动地设计题型。

2.活动预设一:古今异义解释

菜:古代称呼可作菜食的草本植物总称;现在包括能作副食品的植物,还包括经过烹调可以下饭下酒的蛋品、鱼、肉等。

河:古代专指黄河;现指天然或者人工的水道。

瓦:古代指用土烧成的器物;现在指所有铺屋顶用的建筑材料。

臭:古代指气味;现专指难闻气味。

禽:古代指兽的总名,还是“擒”的本字;现在多指鸟类。

走:古代指跑,疾行;现在指人或鸟兽的脚交互向前的动作。

去:古代指离开;现在指从所在地到别的地方。

走狗:古代本指猎狗;现在多比喻受人豢养而帮助作恶的人,谄媚的人或阿谀奉承的人。

舅姑:古代指公婆;现在舅指母亲的兄弟,姑指父亲的姐妹。

丈夫:古代指成年男子;现在多指结婚后的男子。

钩心斗角:古代指宫室建筑结构的精巧工致;现多比喻用尽心机,明争暗斗。

闭门造车:古代指按照统一规格,即使关起门来制造车辆,使用起来也能和路上的车辙完全相合;现在比喻脱离实际,只凭主观办事。

粉墨登场:古代指化装上台演戏;现在多借指登上政治舞台,含讥讽意。

道貌岸然:古代形容外貌严肃正经;现在多形容外貌严肃正经,实际上内心险恶,含贬义。

学习策略:本环节精讲并梳理词义演变常见的几种现象:词义范围的扩大、缩小和词义的转移。帮助学生记忆,提升准确理解应用的能力。

3.活动预设二:古今异义类型

(1)词义范围的扩大

闭:本来专指用门闩插门,如“故外户而不闭”(《大道之行也》)。后来泛指各种闭合的动作或状态,如“闭眼”“闭嘴”等。

骑:本来专指骑马。后来泛指跨坐,对象不限于马,如“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”(李白《梦游天姥吟留别》)。

睡:本来专指坐着打瞌睡。《说文·目部》:“睡,坐寐也。”《史记·商君列传》:“孝公既见卫鞅,语事良久。孝公时时睡,弗听。”秦孝公大概对商鞅说的那一套不感兴趣,所以总是打瞌睡,如果理解成秦孝公时时躺下来睡大觉,从情理上是说不过去的。欧阳修《秋声赋》中“童子莫对,垂头而睡”的“睡”也是坐着打瞌睡的意思。后来的“睡”词义扩大了,不仅指打瞌睡,躺着或者其他方式的睡觉都可以称“睡”。如苏轼《记承天寺夜游》:“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。”

(2)词义范围的缩小

宫:本来是房屋的通称,如“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与”(《鱼我所欲也》)。秦汉以后专指帝王居所。

金:本来是各类金属(及其制品)的通称,如“木受绳则直,金就砺则利”(《劝学》)。现在专指金子、黄金。

(3)词义发生转移

汤:本义是热水,如“媵人持汤沃灌”(宋濂《送东阳马生序》)。现在多指食物煮后所得的汁水或烹调后汁儿特别多的副食。

饭:本义是吃饭,如“饭疏食,饮水”(《论语·述而》),又如“廉颇老矣,尚能饭否”(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)。现在是名词,指煮熟的谷类食品,也特指大米饭,也指每天定时吃的食物(如“早饭”“晚饭”等)。

厌:本义是满足,如“山不厌高,海不厌深”(曹操《短歌行》)。现在多指厌恶。

颜色:本义是面容、面色,如“暮去朝来颜色故”(白居易《琵琶行》)。现在多指色彩。

设计意图:本环节涉及对古今词语概念的理解、分析和概括。引导学生分类理解词语并在理解后给词语分类。由步骤一到步骤二,体现“领会理解”到“解释推断”,再到“内化完善”的过程。

(4)词义的感彩发生变化

卑鄙:本指身份低微、见识短浅,为中性词,如“先帝不以臣卑鄙”(诸葛亮《出师表》)。现在多指(语言、行为)恶劣、不道德,为贬义词。

爪牙:本指动物的尖爪利牙,为中性词,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”(荀子《劝学》)。后引申为勇士、武臣,或形容勇武,为褒义词。现在多指党羽、帮凶,为贬义词。

(二)自主学习,活动探究

1.活动说明

学生分三个活动小组,每个小组进行一个问题的活动探究,并分别派代表讲解,其他组可作适当补充。教师作最后的总结评价。

2.活动设计

活动一:探究一词多义

第一小组:自主阅读《唐雎不辱使命》,找出文中一词多义的词,或找出所学课文或所知的一词多义的词。

教学策略:本环节引导学生分组活动学习,通过不同组对一词多义的探究,提升学生领会理解、解决问题的能力。

活动二:探究古今异义

第二小组:自主阅读《醉翁亭记》,收集整理古今异义的词,或整理出所知道的重要的古今异义词。

活动三:避免以今律古,望文生义

第三小组:收集语文学习活动中最易以今律古、望文生义的词(包括现代汉语、古代汉语的语言现象)。

3.活动展示,预设生成

第一小组成果展示

(1)《唐雎不辱使命》一文中主要的一词多义现象:

教学策略:活动展示部分为预设。事实上,不同的课堂会有不同的展示。教师可利用预设成果和学生实际的成果对照,也可作为资料印发给学生供参考。

【多媒体展示】

词义

词 例句 词义

使 秦王使人谓安陵君曰(派遣) “使”的本义是命令,引申为派人做事、差遣。引 申为运用、使用(如:使贤任能)等

安陵君因使唐雎使于秦(出使)

于 受地于先王(从) “于”是迂、纡的本字,本义是曲折

安陵君因使唐雎使于秦(到)

徒 亦免冠徒跣(光着) 徒,本义为步行。释义有步行、空、白白地、只等

徒以有先生也(只,仅)

以 而君以五十里之地存者(凭着) “以”的本义是婴孩与父母相像,今用“似”代替,引申为连词,表示因果、并列、目的、承接等关系;引申为动词,当作,认为;使用,用;引申为介词,凭

以君为长者,故不错意也(把)

徒以有先生也(因为)

之 寡人欲以五百里之地易安陵(的) “之”的本义是“出”,像艸过屮(草木初生也),枝茎渐益大,有之

愿终守之(代安陵国土)

公亦尝闻天子之怒乎(用在主谓之间,取消句子成分的独立性)

学科能力:观察记忆能力

本环节通过对文言词语本义和引申义的辨析理解引导学生记忆积累“一词多义”现象,提高学生观察记忆的能力。

(2)初中阶段一些重点字词的一词多义现象

学习策略:学生搜集整理已知的重点词语的一词多义现象,加深自己的记忆,在脑中形成辨识一词多义的体系,培养直觉与灵感的学科素养。

【多媒体展示】

词 本义 引申义

鄙 边境(蜀之鄙有二僧《为学一首示子侄》) 鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》) 出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)

毕 田猎用的长柄网 尽(毕力平险《愚公移山》) 全部(群响毕绝《口技》)

薄 蔓延生长的草丛 迫近,接近(薄暮冥冥《岳阳楼记》) 轻视(不宜妄自菲薄《出师表》) 厚度小(薄如钱唇《活板》)

策 马鞭(执策而临之《马说》) 鞭打、驱使(策之不以其道《马说》) 记录(策勋十二传《木兰诗》) 计谋(成语“束手无策”)

长 (cháng) 两端之间距离大,与“短”相对(北市买长鞭《木兰诗》) 长度(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)长久,健康(但愿人长久《水调歌头》)永远(死者长已矣《石壕吏》)

长 (zhǎng) 年长 排行最大(木兰无长兄《木兰诗》) 头领(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)

故 人为结束老人的生命(本义已消失) 旧的,原来的(温故而知新《论语·为政》/两狼之并驱如故《狼》) 特意(桓侯故使人问之《扁鹊见蔡桓公》/余故道为学之难以告之《送东阳马生序》) 原因,缘故(公问其故《曹刿论战》) 所以,因此(故余虽愚《送东阳马生序》)

诚 诚实、真诚 诚心(帝感其诚《愚公移山》) 的确,实在(此诚危急存亡之秋也《出师表》) 果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕《陈涉世家》/诚如是,则霸业可成,汉室可兴《隆中对》)

观 看(予观夫巴陵胜状《岳阳楼记》) 景色,景象(此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》)

当 被高大土墩遮挡 承当,承受(成语“当之无愧”) 应当(当奖率三军《出师表》) 将要(今当远离《出师表》) 对着,向着(木兰当户织《木兰诗》)值,正在(当此时,诸郡县苦秦吏者《陈涉世家》) 抵挡(成语“锐不可当”)

道 道路(会天大雨,道不通《陈涉世家》) 道义(伐无道,诛暴秦《陈涉世家》) 方法(策之不以其道《马说》) 说,讲(不足为外人道也《桃花源记》)

发(fā) 发射(见其发矢十中八九) 行动、发动(四夷之所惮以不敢发《上枢密韩太尉书》) 起,被任用(舜发于畎亩之中《生于忧患,死于安乐》) 征发(发间左適戍渔阳九百人《陈涉世家》) 开放(野芳发而幽香《醉翁亭记》) 发出(一时齐发,众妙毕备《口技》)

固 使护甲牢不可破(本义已消失) 本来(固众人《伤仲永》) 顽固、固执(汝心之固《愚公移山》) 一定、必定(而戍死者固十六七《陈涉世家》) 巩固(固国不以山溪之险《得道多助,失道寡助》) 安守,固守(君子固穷《论语·卫灵公》)

教学策略:“一词多义”涉及文言文教学的核心内容,也是高考的重要考点。教师要引导学生积累考试说明规定的文言实词、文言虚词的一词多义。

第二小组成果展示:古今异义。

学习策略:要引导学生从词义、感彩等多角度辨析古今异义词;还要从“转移”“变化”两个层面领会理解。

(1)《醉翁亭记》中的古今异义现象。

【多媒体展示】

例句 古义 今义

非丝非竹 竹:管乐器 竹子(词义发生转移)

四时之景不同 时:季节 时间(词义发生转移)

野芳发而幽香 发:开放 散发(词义发生转移)

醉翁之意不在酒 意:情趣 意思或愿望(词义发生转移)

游人去而禽鸟乐也 去:离开 到,往(词义发生转移)

颓然乎其间者 颓然:醉醺醺的样子 颓废的样子(词义发生转移)

野芳发而幽香 香:香花 芳香(词义发生转移)

日出而林霏开 开:消散 打开(词义发生转移)

晦明变化者 晦:阴暗 晦气,倒霉(感彩变化)

佳木秀而繁阴 秀:茂盛、繁茂 美丽(词义发生转移)

射者中,弈者胜 射:投壶,一种游戏 射击(词义发生转移)

学习策略:充分发挥学生学习的自主性、主体性,搜集重要的古今异义词,进行总结记忆。

(2)其他的一些重要的古今异义词语。

学科能力:内化完善能力

积累古今异义词并进行文言文语感训练,建立文言文知识体系。同时关注汉语的发展变化,激发对传统文化的学习兴趣。

【多媒体展示】

古义和今义

词语 古义 今义 变化情况

卑鄙 卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦辞。 如:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中(《出师表》) 品质恶劣 感彩发生变化

博学 广泛地学习。 如:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣(《劝学》) 博学而笃志(《论语》) 学问广博精深 词义发生转移

从而 从,跟随;而,而且。 如:生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之(《师说》) 连词 词义发生转移

非常 意外事故(名词),如:所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也(《鸿门宴》) 不同寻常的(形容词)。如:世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远(《游褒禅山记》) 很,大(副词) 词性发生转移

风流 杰出、英俊。如:大江东去,浪淘尽,千古风流人物(《念奴娇·赤壁怀古》) ②繁华的景象,流风余韵。如:风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》) 生活浪漫放荡;男女关系不正当 感彩发生变化

乖 偏执,不驯顺,贬义词。 如:行为偏僻性乖张(《红楼梦》) 形容人听话乖巧 感彩发生变化

绝境 与外界隔绝之地。 如:先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉(《桃花源记》) 没有出路的境地 词义发生转移

可以 可,可以;以,凭,靠。 如:温故而知新,可以为师矣(《论语》) 能够 词义发生转移

妻子 妻和子女。 如:率妻子邑人来此绝境,不复出焉(《桃花源记》) 爱人(女方) 词义缩小

学者 求学的人,读书人。 如:古之学者必有师(《师说》) 有专门学问的人 词义缩小

所以 用来,靠它来,如:师者,所以传道受业解惑也(《师说》) 表原因的虚词。如:臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也(《廉颇蔺相如列传》) 表示因果关系的关联词 词义发生转移

作文 写文章。 如:属予作文以记之(《岳阳楼记》) 语文课里写文章的练习。 词义发生转移

教学策略:由一篇课文到多篇课文;由初中到高中,引导学生打通新旧知识联系,体现教学梯度,渗透“举一反三”的深度学习策略。精心选取使用频率较高的文言实词和文言虚词。注重词义溯源;注重引导从细微处辨析词义。

教学策略:容易望文生义的词语还有很多,教师要引导学生长期积累,定期汇报讨论。可参考知识清单:《容易误用的词语100个》

第三小组成果展示:避免以今律古,望文生义。

设计意图:列举“望文生义”的典型,引导学生意识到透彻理解词义的重要性,从而养成严谨的治学精神。

(1)望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其项背”。常误解成赶不上或比不上。

(2)叹为观止:好到了极点,常误当贬义词用。

(3)明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

(4)不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被误说成是“不能刊载的言论”。

(5)不足为训:不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

(6)焉:不能一味地当作句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如“三人行,必有我师焉”。焉:在其中。

(7)凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”。

(8)滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

(9)犯而不校:犯,触犯;校,计较。受到别人的触犯或无礼也不计较。不能误解成“犯错不改正”。

(10)长袖善舞:袖子长,有利于起舞。原指有所依靠,事情就容易成功。后形容有财势会耍手腕的人,善于钻营,会走门路。不能误解成“能歌善舞,表演水平高”。

(11)莘莘学子:应是“众多的学子”。在“莘莘学子”前加“一大批”“许许多多”,或者是在“莘莘学子”后面加上“们”字,会造成词意重复的错误。也不能在“莘莘学子”前加上“一位”“每一个”,如果用这些限定,就犯了逻辑上的错误。

(12)阑珊:共有五种含义。一是表示“衰减、消沉”,如“诗兴渐阑珊”“意兴阑珊”,意思是说没有什么诗兴了,兴致不高了。二是形容灯光“暗淡、零落”,如辛弃疾的《青玉案·元夕》中写道:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”三是表示“残、将尽”,如“春意阑珊”,意思是春天渐去渐远。四是指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”,表达的意思是字迹凌乱。五是指“困窘、艰难”,如“近况阑珊”,意思是现在的情况不好,处境困难。不能将“阑珊”解释为:灯火通明、兴致很高。

(13)炙手可热,字面意思是手一接近就感到很热,使人接近不得,引申比喻为一些人权势很大,气焰嚣张。不能形容一切“吃香”的事物。

(14)登堂入室:原指登上厅堂,步入内室。后比喻为学问或技艺由浅入深,循序渐进,终至高深境界。其主语应当是人而不是物,也不能将“登堂入室”当作很具体的一种动作,从而误解为“从大厅进人内室”。

(三)课堂演练,适时评价

1.甄别一词多义,填写下表

教学策略:提出具体问题,检验学生对文言文句子的释义的学习程度,可考查学生的文言文学习整体水平。

【多媒体展示】

甄别一词多义

词语 句子 释义

绝 ①假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《荀子·劝学》)

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明《桃花源记》)

③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(吴均《与朱元思书》)

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元《三峡》)

⑤会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱《湖心亭看雪》)

信 ①与朋友交而不信乎?(《论语·学而》)

②愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮《出师表》)

③谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(《世说新语·雅量》)

④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白《梦游天姥吟留别》)

⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行》)

⑥不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹《书乐天纸》)

学习策略:由单句释义到以多句总结一词多义现象,攻克文言文学习中遇到的难关,进行深层次的理解学习。

讲解点拨

学科能力:领会理解能力

针对“古今异义”“一词多义”“避免以古律今”作训练和评价,提高分析概括、领会理解、解释推断等多层面的能力。

(1)绝

①假舟楫者,非能水也,而绝江河。(横渡)

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(与世隔绝的)

③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(独一无二)

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(阻断,隔绝)

⑤会当凌绝顶,一览众山小。(极)

⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(断绝)

(2)信

①与朋友交而不信乎?(诚信,守信)

②愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(信任,相信)

③谢公与人围棋,俄而谢玄准上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(书信)

④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(确实,的确)

⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(任凭,随意)

⑥不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(书信)

学科能力:分析概括能力

一词多义看似纷繁复杂,其实也有规律可循。多义词的各个义项并不是孤立的,其间存在着各种联系。分析义项间的相互关系,往往就抓住了理解多义词的“线索”。

2.从你所学的古诗文中,再梳理一些一词多义的例子,比如“兵”“报”“亡朝”“理”等,理解它们在具体语句中的含义。

讲解点拨

教学策略:教师指明思考方向,引导学生发现。教师相机诱导、点拔。培养学生自主学习的能力,培育积累与语感、整合与语理的素养。

(1)兵

①本义为名词,指武器。例:军士吏被甲,锐兵刃。(司马迁《周亚夫军细柳》)

②名词,引申为拿武器的人,就是士卒、战士。例:一老河兵闻之。(纪昀《河中石兽》)

③名词,也引申为很多战士,就是军队。例:沙场秋点兵。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

④名词,也引申为军队交战,就是战争、军事。例:寄书长不达,况乃未休兵。(杜甫《月夜忆舍弟》)

(2)报

①动词,报答。例:欲报之于陛下也。(诸葛亮《出师表》)

②动词,报告。例:凭君传语报平安。(岑参《逢入京使》)

③动词,报复。例:日夜思欲报楚王。(干宝《搜神记》)

(3)亡

①动词,本义指逃跑。例:今亡亦死,举大计亦死。(司马迁《陈涉世家》)

②动词,引申为失去。例:亡羊而补牢,未为迟也。(《战国策》)

③动词,引申为死亡、灭亡。例:此诚危急存亡之秋也!(诸葛亮《出师表》)

④动词,没有,(读作wú)。例:河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)

(4)朝

①名词,早晨,(读作zhāo)。例:有时朝发白帝,暮到江陵。(郦道元《三峡》)

②动词,早起上朝,朝见、朝拜,(读作cháo)。例:皆朝于齐。(《邹忌讽齐王纳谏》)

③名词,官员们上朝的地方,(读作cháo)。例:于是入朝见威王。(《邹忌讽齐王纳谏》)

④名词,朝代,(读作cháo)。例:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(杜牧《赤壁》)

(5)理

①动词,整理,梳理。例:当窗理云鬓,对镜贴花黄。(《木兰诗》》

②动词,治理。例:以昭陛下平明之理。(诸葛亮《出师表》)

③动词,练习,温习。例:被服罗裳衣,当户理清曲。(《古诗十九首》)

④名词,道理,规律。例:余立侍左右,援疑质理。(宋濂《送东阳马生序》)

教学策略:成语学习容易望文生义,总结错误使用成语的示例供学生理解学习,教师根据具体情况进行补充,体现“以学定教”的教学策略。

3.下面这些成语的含义是什么?如何避免误用?

(1)现在我们单位职工上下班或步行,或骑车,为的是倡导绿色、低碳生活。尤为可喜的是,始作俑者是我们新来的领导。

(2)在语文老师的严格要求下,我逐渐改正了文不加点的毛病。

(3)时下的店名和商品名在吸收外来词时,追求时髦,哗众取宠,令人费解。这些叫人看不懂的名称,只能让人贻笑大方。

讲解点拨一

(1)“始作俑者”泛指恶劣风气的创始者。句中望文生义,用于某行动的开创者。

(2)“文不加点”形容写文章很快,不用涂改就写成。不能望文生义,错误地理解为“写文章不加标点”

(3)“贻笑大方”让内行笑话。不可望文生义,错误地理解为“让人嘲笑”。

讲解点拨二

学习现代汉语词语,尤其是从古代沿用而来的成语,容易望文生义而误用。了解成语的来历,或者理解成语中某些字的含义,往往能够帮助我们准确理解词义。如“不赞一词”,出自《史记·孔子世家》:“至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。”“不赞一词”是指文章写得很好,别人不能再添一句话,后来也指一言不发。如果将“赞”理解为现代常用义“赞扬”,就会因歪曲成语的意思而误用。

设计意图:本环节是对古今异义词的具体分析。此环节可提升学生的积累与语感、实证与推理的学科素养,提高分析概括、领会理解和解决问题的能力。

讲解点拨三:其他容易望文生义的成语举例

(1)不寒而栗:不寒冷而发抖,形容非常恐惧。(不能用于因寒冷而发抖)》

(2)不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。(不能用于文章、作品粗糙不能读下去)

(3)从一而终:指女子只能从属一个丈夫,丈夫死了终身不再嫁人。(不能错误地理解为从头到尾坚持)

(4)登高自卑:登上高处一定要从低处开始。比喻做事情要循序渐进,由浅入深。(不能用于自卑情绪)

(5)登堂入室:比喻学问或技能由浅入深,循序渐进,达到更高的水平。也作“升堂入室”。(易望文生义,错误理解为进入室内)

(6)反戈一击:指掉转兵器的锋芒(进行攻击)。比喻掉转头来反对自己原来所属的或拥护的一方。(不能错误理解为转过头来反击)

(7)风声鹤唳:前秦苻坚领兵进攻东晋,大败而逃,溃兵听到风声和鹤叫,都疑心是追兵。形容惊慌疑惧。(不能理解为在风声中听鹤鸣)

(8)瓜田李下:经过瓜田,不弯下身来提鞋,免得人家怀疑摘瓜;走过李树下面,不举起手来整理帽子,免得人家怀疑摘李子。泛指容易引起嫌疑的地方。(不能用来形容田园生活))

(9)求全责备:苛责别人,要求完美无缺。(不能用来形容受到责备)

(10)上下其手:指玩弄手法,暗中作弊。(不能用来形容上下动手)》

(11)叹为观止:指赞美看到的事物好到极点。(不能错误地理解为感叹而停止)

三、板书设计

4 / 4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读