人教版(2019)高中语文必修第一册《词义的辨析和词语的使用》名师教学课件(第1课时)(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文必修第一册《词义的辨析和词语的使用》名师教学课件(第1课时)(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 06:15:02 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《词义的辨析和词语的使用》

准确理解词义,把握词语的用法

体会词语的感彩

导入

01

02

03

目录

体会词语的语体色彩

04

准确理解词义,把握词语的用法;体会词语的感彩;把握词语的语体色彩。

在理解词义的基础上,分析和理解用词的准确、鲜明、生动。

教学目标

第一课时

导入一

词语是造句成文的基础。“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。”(刘勰《文心雕龙·章句》)词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。

导入二

老舍在《关于文学的语言问题》一文中说,有些词意思相近,“只看你把它搁在哪里最恰当、最合适就是了”。要做到“恰当”“合适”,就要仔细辨析词义,准确理解词语的意义,把握其用法。

通过作家对原稿的修改体会用词的准确。

例如:油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

导入

赏析示例

“梁”的一个意思是物体中间隆起呈长条的部分,如“鼻梁”“山梁”,虽然在词典中“背脊”与“脊梁”的意思相同,但比较起来,这里“脊梁”比“背脊”更加形象、准确。

“后身”所指范围比较广,而“窍”指窟窿,从“后窍”喷出烟雾显然比从“后身”喷出更加准确、生动。

烟雾,用“一股”来修饰,只能表现出烟雾的形态,但鲁迅这里是想描绘出斑蝥放屁的情景,用“一阵”,表现出烟雾不可能马上消失,会在空中弥漫一段时间,一个小场景便生动地描绘出来了。

导入

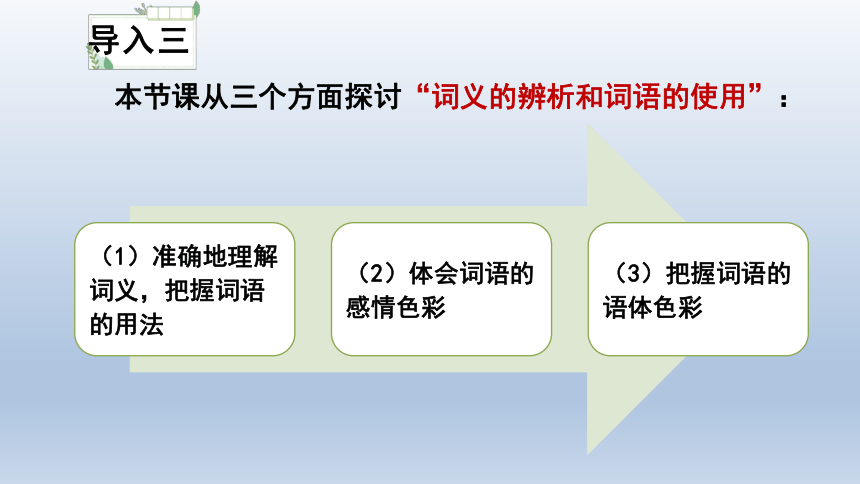

导入三

本节课从三个方面探讨“词义的辨析和词语的使用”:

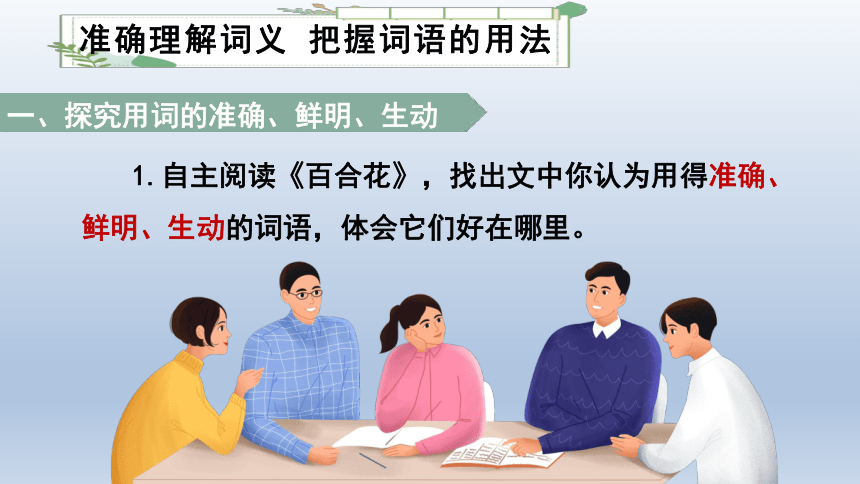

准确理解词义 把握词语的用法

1.自主阅读《百合花》,找出文中你认为用得准确、鲜明、生动的词语,体会它们好在哪里。

一、探究用词的准确、鲜明、生动

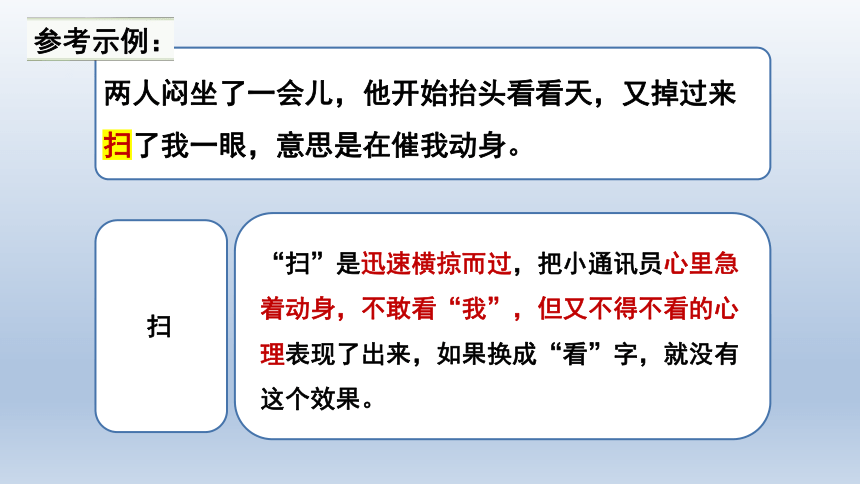

两人闷坐了一会儿,他开始抬头看看天,又掉过来扫了我一眼,意思是在催我动身。

扫

“扫”是迅速横掠而过,把小通讯员心里急着动身,不敢看“我”,但又不得不看的心理表现了出来,如果换成“看”字,就没有这个效果。

参考示例:

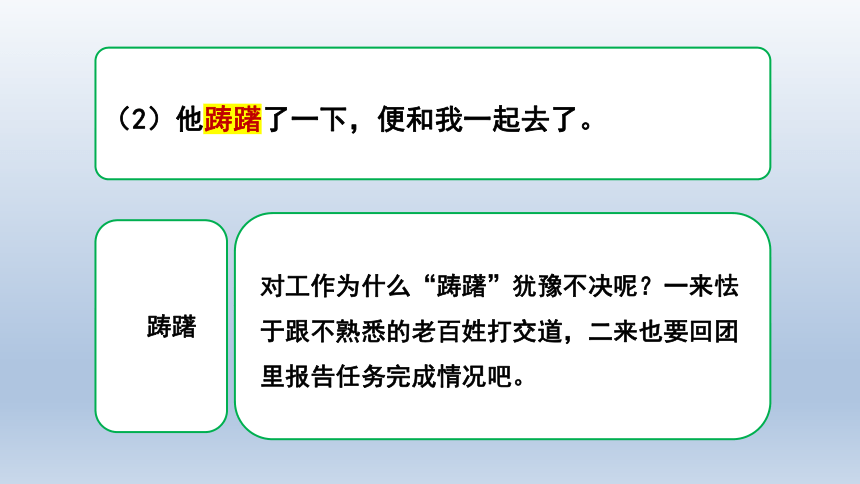

(2)他踌躇了一下,便和我一起去了。

踌躇

对工作为什么“踌躇”犹豫不决呢?一来怯于跟不熟悉的老百姓打交道,二来也要回团里报告任务完成情况吧。

(3)她好像是在故意气通讯员,把被子朝我面前一送,说:“抱去吧。”

送

“送”比“放”更有力,在这里表现了小媳妇拿出新被子的不舍和最终的下定决心,内心也有点赌气,跟下文她为小通讯员献出被子形成了对照。

(4)看见他背的枪筒里不知在什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。

“颤动”指急促而频繁地振动,生动地写出了野菊花的可爱,从侧面写出小通讯员走得快,做事利索。

(5)他说话的时候,我发现其他的几个担架员也都睁大了眼盯着我。

“盯”指注视,集中视力看着,不放松。这里表现了担架员期待我能治好小通讯员的急切心理,侧面表现小通讯员牺牲的壮烈。

(6)新媳妇这时脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼。

“劈手”形容手的动作异常迅速,使人来不及防备;“夺”是抢,强取。两个词连用,表现了新媳妇对小通讯员的牺牲异常悲痛,为自己曾跟他赌气感到后悔,以及决心为他盖上新被子的心理。

2.我们学过的课文还有哪些用词准确生动,给你留下了深刻的印象?

朱自清的《荷塘月色》:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。”对于月光,一般人使用的动词都是“洒”,但是作者在此处用的是“泻”字,表现出月光照在荷叶上的一种安静的景象。而一个“浮”字,对青雾的动作刻画得很传神,对于雾气,一般使用的动词是“飘”“散”等,作者在对青雾进行描写时,采用的动词是“浮”,雾气从下往上,渐渐浮起来,细细体会,给人一种很轻柔的感觉,也十分符合青雾的形态。作者对词语的恰当使用,是刻画情景的重要方式,这也是作者语言艺术的体现。

参考示例:

3.小结:用词准确可以给文章营造一种动态的感觉。尤其是对散文而言,用怎样的一个词,用在哪里,都可以帮助文章营造意境。

(一)课内阅读

二、提供更多语言准确、鲜明、生动的范例

赏析示例:

“排”是摆成行列的意思,表现出孔乙己摆阔气,而“摸”是用手探取、寻找的意思,是孔乙己穷困潦倒的表现。这一变化写出了孔乙己每况愈下,身残气微,已经到了死亡的边缘,科举制度毒害了他的精神,也摧残了他的肉体。

例如:(孔乙己)便排出九文大钱……他从破衣袋里摸出四文大钱……(鲁迅《孔乙己》)

1.可以通过作家对不同词语的选择体会词义的细微差别。

“剥蚀”的意思是物质表面因风化而逐渐损坏,用来写“琉璃”因年代久远而破损,很恰当。“淡褪”的是门壁上朱红的油漆,油漆经时间冲刷而变淡、褪去,搭配得当。“坍圮”指建筑物或堆起的东西倒塌,高墙因年久未修而倒塌,符合实际。“散落”指因分散而失落或流落,写“玉砌雕栏”东一根、西一根的,失落到别处,比较恰当。整体描摹出古园经历沧桑所呈现出的破败景象,恰到好处。

例如:四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。(史铁生《我与地坛》)

2.除了辨析词义,还要注意词语的用法,尤其是与其他词语的搭配。

作者通过对荷塘里的青雾、叶子和花的描写来写月色。“泻”字化静为动,加强了月光的流动感,写出了月光的轻快;“浮”字突出了雾气由下到上的动感、轻盈;“洗”字写出了月光下叶子和花的纯净;“笼”字表现了月光下叶子与花的轻柔娇美,衬托了月光的朦胧、柔和。这些字赋予眼前荷塘的景物以神韵,雾、叶、花的“动”体现了景与情的交融,其潜在的韵致也就流动起来了。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。(朱自清《荷塘月色》)

3.读下段文字,想一想作者是怎样写月色的,“泻”“浮”

“洗”“笼”四个字好在哪里?

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。(郁达夫《故都的秋》

4.注意下面形容词的用法。

“细腻”“清闲”“落寞”是作者主观情感的流露。作者用他的情感绘出了细腻、深沉的意境,使读者在对秋的意境的体味中,感受到作品的美。

(二)课外阅读

深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

石榴籽是一种浆果,具有多室、多籽的特点,籽与籽之间排列紧密、均匀。习近平运用“石榴籽”比喻民族团结,非常生动、形象、贴切,这个比喻要求各民族兄弟在实现民族复兴的征程中,既要紧紧地,又要实实地,还要巧巧地抱在一起。

一要抱得紧。石榴籽一个挨着一个,紧紧地贴在一起,形成一个紧密无间的整体。各民族兄弟必须像石榴籽一样,心连心、心贴心、心交心,不仅要有紧密的经济合作,而且要有密切的思想交流、文化沟通、民间往来。

二要抱得巧。石榴内部的籽均匀分布、均匀生长,每一颗籽都有独立发展空间,是一个紧密有度的整体。各民族兄弟必须像石榴籽一样,自觉尊重各民族习惯、风俗、文化,尊重多样、尊重差异、尊重历史,做到以各自舒适、得体、适度为基础,既不强加于人、硬施于人,也不自以为是、自我膨胀。

看祥子没动静,高妈真想俏皮他一顿。(老舍《骆驼祥子》)

形容词“俏皮”活用作动词。

(三)学生习作

1.总有许多东西拿在手上,犹豫着要不要扔掉,而时光就在这时被悄悄折进了书页。(学生习作《生存状态》)

2.夏天是闷热而又漫长的,仿佛拖着重重的壳的蜗牛,走得缓慢而又无力。(学生习作《夏天的故事》)

3.他不断掂着装钱的碗,仿佛想用那硬币的声音绊住路人的脚步。(学生习作《一瞥》)

4.世上几乎没有不吵架的夫妻,我的父母本着“感情越吵越好”的思想,坚持“小吵怡情,大吵伤身”的原则,多年来一直坚持不懈地奉行“常在家吵吵”的做法,将他们俩带上我一个电灯泡的日子过得有滋有味。

我年纪还小时,父母控制脾气的程度还未到炉火纯青的地步,于是,由小规模斗嘴到大规模战役的情况时有发生。

(学生习作《执手,偕老》)

三、猜猜原作者使用什么词语,说说理由。

1.小菜初上市来,叫卖的声音是_______的。

(杨吉甫《石子》》

新鲜

对这个词语选择的评价:

(1)东方式的新鲜。——[瑞典]马悦然

(2)这让人十分惊讶诗人观察生活的细致入微。他是用心去感触生活的,因此,新鲜的小菜,让小贩的叫卖声也变得新鲜了,让诗句也变得新鲜了,让我们读诗时的心情也变得新鲜了。

——朱兆瑞《微型诗大师杨吉甫》

2.诗人牛汉讲过一件事:一天,他正在写诗,孙女突然伤心地大叫:“爷爷,花______了”牛汉以一个成年人的权威口气纠正道:“不对,应该说‘花谢了’”小孙女坚定地抗议:“花真的是______了,花就是灯!”他一听如五雷轰顶一般,惊愕得哑口无言。

灭

灭

点拨:灭。多半是孙女每天从关灯灭灯的现象,懂得了灭的含义,灭就是失去光亮,所有看得见的美好的东西都由于“灭”而顿然消失。灯和花,就她的感觉来说,都是一种亮丽的存在。孤立地看一个句子,它可能是病句,然而一旦它与特定的语境相联系,可能不但无语病,说不定还是绝好的一句。

要有语境意识,在具体的语境中理解和运用语言,选择锤炼词语。这大概就是萨特说的那种“处于自然状态的、尚没有人使用过的语言”。通过这样的语言活动,可以培养大家自主选择、锤炼词语的意识,反思、总结自己写作时遣词造句的经验,提高语用能力,使表达个性化,有独特性,激发对语言表达的兴趣。

《词义的辨析和词语的使用》

准确理解词义,把握词语的用法

体会词语的感彩

导入

01

02

03

目录

体会词语的语体色彩

04

准确理解词义,把握词语的用法;体会词语的感彩;把握词语的语体色彩。

在理解词义的基础上,分析和理解用词的准确、鲜明、生动。

教学目标

第一课时

导入一

词语是造句成文的基础。“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。”(刘勰《文心雕龙·章句》)词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。

导入二

老舍在《关于文学的语言问题》一文中说,有些词意思相近,“只看你把它搁在哪里最恰当、最合适就是了”。要做到“恰当”“合适”,就要仔细辨析词义,准确理解词语的意义,把握其用法。

通过作家对原稿的修改体会用词的准确。

例如:油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

导入

赏析示例

“梁”的一个意思是物体中间隆起呈长条的部分,如“鼻梁”“山梁”,虽然在词典中“背脊”与“脊梁”的意思相同,但比较起来,这里“脊梁”比“背脊”更加形象、准确。

“后身”所指范围比较广,而“窍”指窟窿,从“后窍”喷出烟雾显然比从“后身”喷出更加准确、生动。

烟雾,用“一股”来修饰,只能表现出烟雾的形态,但鲁迅这里是想描绘出斑蝥放屁的情景,用“一阵”,表现出烟雾不可能马上消失,会在空中弥漫一段时间,一个小场景便生动地描绘出来了。

导入

导入三

本节课从三个方面探讨“词义的辨析和词语的使用”:

准确理解词义 把握词语的用法

1.自主阅读《百合花》,找出文中你认为用得准确、鲜明、生动的词语,体会它们好在哪里。

一、探究用词的准确、鲜明、生动

两人闷坐了一会儿,他开始抬头看看天,又掉过来扫了我一眼,意思是在催我动身。

扫

“扫”是迅速横掠而过,把小通讯员心里急着动身,不敢看“我”,但又不得不看的心理表现了出来,如果换成“看”字,就没有这个效果。

参考示例:

(2)他踌躇了一下,便和我一起去了。

踌躇

对工作为什么“踌躇”犹豫不决呢?一来怯于跟不熟悉的老百姓打交道,二来也要回团里报告任务完成情况吧。

(3)她好像是在故意气通讯员,把被子朝我面前一送,说:“抱去吧。”

送

“送”比“放”更有力,在这里表现了小媳妇拿出新被子的不舍和最终的下定决心,内心也有点赌气,跟下文她为小通讯员献出被子形成了对照。

(4)看见他背的枪筒里不知在什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。

“颤动”指急促而频繁地振动,生动地写出了野菊花的可爱,从侧面写出小通讯员走得快,做事利索。

(5)他说话的时候,我发现其他的几个担架员也都睁大了眼盯着我。

“盯”指注视,集中视力看着,不放松。这里表现了担架员期待我能治好小通讯员的急切心理,侧面表现小通讯员牺牲的壮烈。

(6)新媳妇这时脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼。

“劈手”形容手的动作异常迅速,使人来不及防备;“夺”是抢,强取。两个词连用,表现了新媳妇对小通讯员的牺牲异常悲痛,为自己曾跟他赌气感到后悔,以及决心为他盖上新被子的心理。

2.我们学过的课文还有哪些用词准确生动,给你留下了深刻的印象?

朱自清的《荷塘月色》:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。”对于月光,一般人使用的动词都是“洒”,但是作者在此处用的是“泻”字,表现出月光照在荷叶上的一种安静的景象。而一个“浮”字,对青雾的动作刻画得很传神,对于雾气,一般使用的动词是“飘”“散”等,作者在对青雾进行描写时,采用的动词是“浮”,雾气从下往上,渐渐浮起来,细细体会,给人一种很轻柔的感觉,也十分符合青雾的形态。作者对词语的恰当使用,是刻画情景的重要方式,这也是作者语言艺术的体现。

参考示例:

3.小结:用词准确可以给文章营造一种动态的感觉。尤其是对散文而言,用怎样的一个词,用在哪里,都可以帮助文章营造意境。

(一)课内阅读

二、提供更多语言准确、鲜明、生动的范例

赏析示例:

“排”是摆成行列的意思,表现出孔乙己摆阔气,而“摸”是用手探取、寻找的意思,是孔乙己穷困潦倒的表现。这一变化写出了孔乙己每况愈下,身残气微,已经到了死亡的边缘,科举制度毒害了他的精神,也摧残了他的肉体。

例如:(孔乙己)便排出九文大钱……他从破衣袋里摸出四文大钱……(鲁迅《孔乙己》)

1.可以通过作家对不同词语的选择体会词义的细微差别。

“剥蚀”的意思是物质表面因风化而逐渐损坏,用来写“琉璃”因年代久远而破损,很恰当。“淡褪”的是门壁上朱红的油漆,油漆经时间冲刷而变淡、褪去,搭配得当。“坍圮”指建筑物或堆起的东西倒塌,高墙因年久未修而倒塌,符合实际。“散落”指因分散而失落或流落,写“玉砌雕栏”东一根、西一根的,失落到别处,比较恰当。整体描摹出古园经历沧桑所呈现出的破败景象,恰到好处。

例如:四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。(史铁生《我与地坛》)

2.除了辨析词义,还要注意词语的用法,尤其是与其他词语的搭配。

作者通过对荷塘里的青雾、叶子和花的描写来写月色。“泻”字化静为动,加强了月光的流动感,写出了月光的轻快;“浮”字突出了雾气由下到上的动感、轻盈;“洗”字写出了月光下叶子和花的纯净;“笼”字表现了月光下叶子与花的轻柔娇美,衬托了月光的朦胧、柔和。这些字赋予眼前荷塘的景物以神韵,雾、叶、花的“动”体现了景与情的交融,其潜在的韵致也就流动起来了。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。(朱自清《荷塘月色》)

3.读下段文字,想一想作者是怎样写月色的,“泻”“浮”

“洗”“笼”四个字好在哪里?

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。(郁达夫《故都的秋》

4.注意下面形容词的用法。

“细腻”“清闲”“落寞”是作者主观情感的流露。作者用他的情感绘出了细腻、深沉的意境,使读者在对秋的意境的体味中,感受到作品的美。

(二)课外阅读

深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

石榴籽是一种浆果,具有多室、多籽的特点,籽与籽之间排列紧密、均匀。习近平运用“石榴籽”比喻民族团结,非常生动、形象、贴切,这个比喻要求各民族兄弟在实现民族复兴的征程中,既要紧紧地,又要实实地,还要巧巧地抱在一起。

一要抱得紧。石榴籽一个挨着一个,紧紧地贴在一起,形成一个紧密无间的整体。各民族兄弟必须像石榴籽一样,心连心、心贴心、心交心,不仅要有紧密的经济合作,而且要有密切的思想交流、文化沟通、民间往来。

二要抱得巧。石榴内部的籽均匀分布、均匀生长,每一颗籽都有独立发展空间,是一个紧密有度的整体。各民族兄弟必须像石榴籽一样,自觉尊重各民族习惯、风俗、文化,尊重多样、尊重差异、尊重历史,做到以各自舒适、得体、适度为基础,既不强加于人、硬施于人,也不自以为是、自我膨胀。

看祥子没动静,高妈真想俏皮他一顿。(老舍《骆驼祥子》)

形容词“俏皮”活用作动词。

(三)学生习作

1.总有许多东西拿在手上,犹豫着要不要扔掉,而时光就在这时被悄悄折进了书页。(学生习作《生存状态》)

2.夏天是闷热而又漫长的,仿佛拖着重重的壳的蜗牛,走得缓慢而又无力。(学生习作《夏天的故事》)

3.他不断掂着装钱的碗,仿佛想用那硬币的声音绊住路人的脚步。(学生习作《一瞥》)

4.世上几乎没有不吵架的夫妻,我的父母本着“感情越吵越好”的思想,坚持“小吵怡情,大吵伤身”的原则,多年来一直坚持不懈地奉行“常在家吵吵”的做法,将他们俩带上我一个电灯泡的日子过得有滋有味。

我年纪还小时,父母控制脾气的程度还未到炉火纯青的地步,于是,由小规模斗嘴到大规模战役的情况时有发生。

(学生习作《执手,偕老》)

三、猜猜原作者使用什么词语,说说理由。

1.小菜初上市来,叫卖的声音是_______的。

(杨吉甫《石子》》

新鲜

对这个词语选择的评价:

(1)东方式的新鲜。——[瑞典]马悦然

(2)这让人十分惊讶诗人观察生活的细致入微。他是用心去感触生活的,因此,新鲜的小菜,让小贩的叫卖声也变得新鲜了,让诗句也变得新鲜了,让我们读诗时的心情也变得新鲜了。

——朱兆瑞《微型诗大师杨吉甫》

2.诗人牛汉讲过一件事:一天,他正在写诗,孙女突然伤心地大叫:“爷爷,花______了”牛汉以一个成年人的权威口气纠正道:“不对,应该说‘花谢了’”小孙女坚定地抗议:“花真的是______了,花就是灯!”他一听如五雷轰顶一般,惊愕得哑口无言。

灭

灭

点拨:灭。多半是孙女每天从关灯灭灯的现象,懂得了灭的含义,灭就是失去光亮,所有看得见的美好的东西都由于“灭”而顿然消失。灯和花,就她的感觉来说,都是一种亮丽的存在。孤立地看一个句子,它可能是病句,然而一旦它与特定的语境相联系,可能不但无语病,说不定还是绝好的一句。

要有语境意识,在具体的语境中理解和运用语言,选择锤炼词语。这大概就是萨特说的那种“处于自然状态的、尚没有人使用过的语言”。通过这样的语言活动,可以培养大家自主选择、锤炼词语的意识,反思、总结自己写作时遣词造句的经验,提高语用能力,使表达个性化,有独特性,激发对语言表达的兴趣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读