人教版(2019)高中语文必修第一册《词义的辨析和词语的使用》名师教学课件(第3课时)(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文必修第一册《词义的辨析和词语的使用》名师教学课件(第3课时)(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 06:16:29 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

《词义的辨析和词语的使用》

准确理解词义,把握词语的用法

体会词语的感彩

导入

01

02

03

目录

体会词语的语体色彩

04

准确理解词义,把握词语的用法;体会词语的感彩;把握词语的语体色彩。

在理解词义的基础上,分析和理解用词的准确、鲜明、生动。

教学目标

第三课时

体会词语的语体色彩

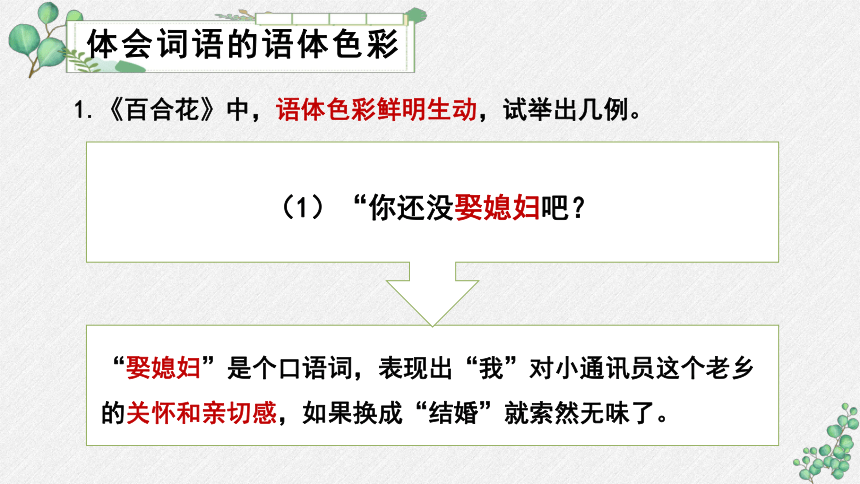

1.《百合花》中,语体色彩鲜明生动,试举出几例。

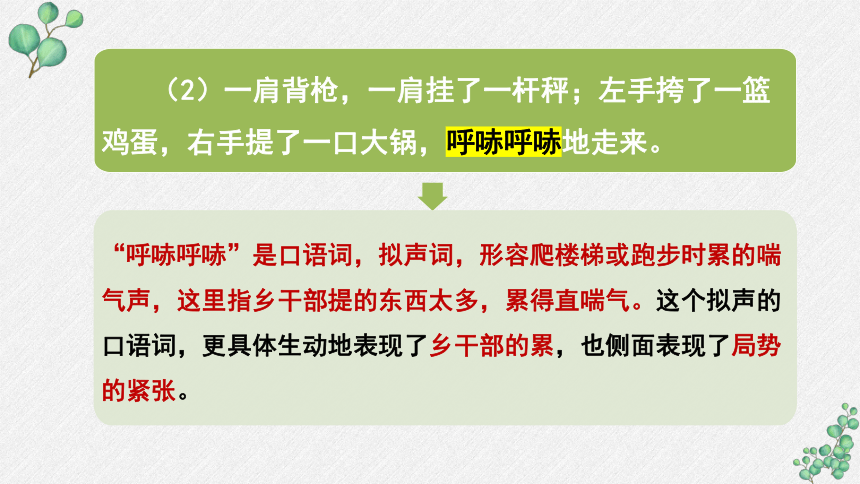

(2)一肩背枪,一肩挂了一杆秤;左手挎了一篮鸡蛋,右手提了一口大锅,呼哧呼哧地走来。

“呼哧呼哧”是口语词,拟声词,形容爬楼梯或跑步时累的喘气声,这里指乡干部提的东西太多,累得直喘气。这个拟声的口语词,更具体生动地表现了乡干部的累,也侧面表现了局势的紧张。

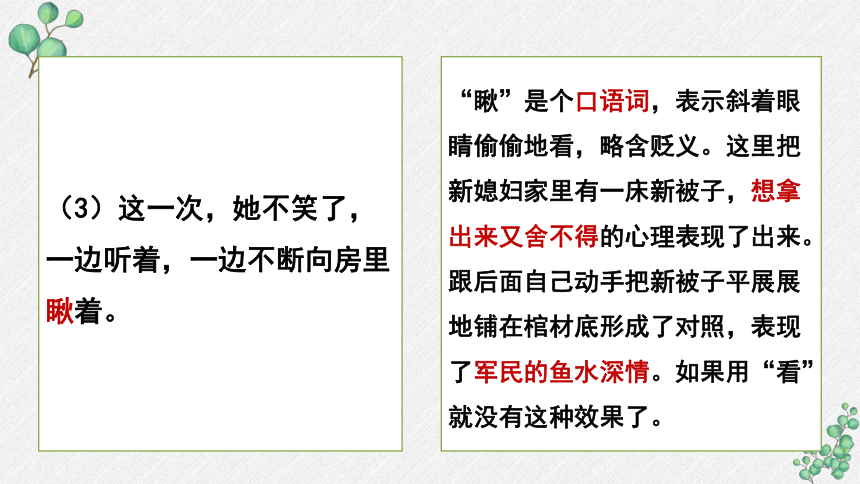

(3)这一次,她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。

“瞅”是个口语词,表示斜着眼睛偷偷地看,略含贬义。这里把新媳妇家里有一床新被子,想拿出来又舍不得的心理表现了出来。跟后面自己动手把新被子平展展地铺在棺材底形成了对照,表现了军民的鱼水深情。如果用“看”就没有这种效果了。

(4)半晌,她转身进去抱被子了。

“半晌”是方言,好大一会儿,好久的意思。用来表示这个农村的新媳妇的思考过程十分恰当,如果用“好久”“好大一会儿”就太文气,不够生动。

(5)自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底。

“平展展”也是日常口语,用在此处表现了新媳妇内心的真诚,军民鱼水之情的亲密。比用一个“很平”来得亲切、内涵丰富。

2.拓展:在一些政论色彩很浓的文章里,适当加入口语词,也会收到意想不到的效果。

示例:蒋介石是专打共产党的板子,孙科是给各党各派无党无派全国同胞每人一板子,连蒋介石,也许还有孙科,也得挨上一板子。你看,两个国民党人,孙科和蒋介石,在这里打架。(毛泽东《评国民党对战争责任问题的几种答案》)

选取“给……板子”“挨上一板子”“打架”这些口语色彩甚浓的词语,用于政论语体,来阐述国民党试图逃避发动内战的重大政治罪责问题,蔑视的语感力透纸背,形成了绝妙的嘲讽。

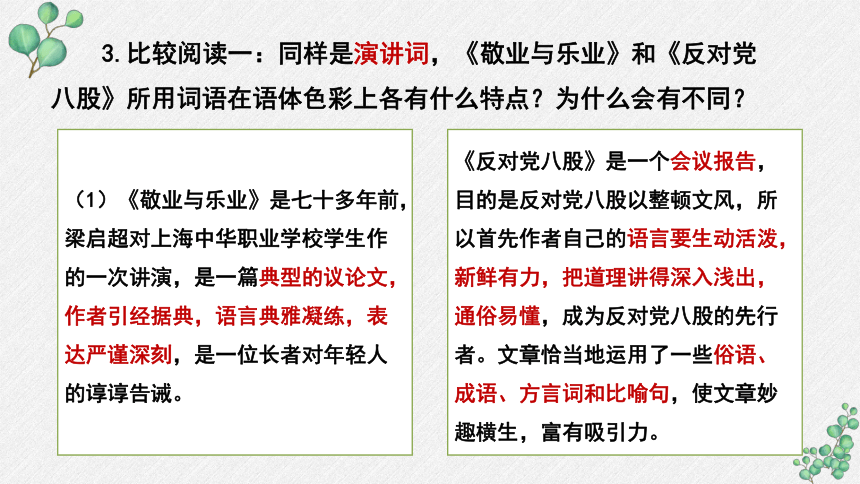

3.比较阅读一:同样是演讲词,《敬业与乐业》和《反对党八股》所用词语在语体色彩上各有什么特点?为什么会有不同?

(1)《敬业与乐业》是七十多年前,梁启超对上海中华职业学校学生作的一次讲演,是一篇典型的议论文,作者引经据典,语言典雅凝练,表达严谨深刻,是一位长者对年轻人的谆谆告诫。

《反对党八股》是一个会议报告,目的是反对党八股以整顿文风,所以首先作者自己的语言要生动活泼,新鲜有力,把道理讲得深入浅出,通俗易懂,成为反对党八股的先行者。文章恰当地运用了一些俗语、成语、方言词和比喻句,使文章妙趣横生,富有吸引力。

(2)两篇文章的语体色彩不同,跟它们的用途、发表场合、发表背景是密切相关的。

《敬业与乐业》:作者发表演讲的时候,正是戊戌变法失败之后,梁启超退出政坛,赴欧洲考察,了解到西方社会的诸多弊端,回国后主张发扬传统文化,用东方的“固有文明”来拯救世界。所以这篇文章就带有作者弘扬传统文化的观点,显得典雅庄重。

《反对党八股》:是毛泽东于1942年2月8日在延安干部会上的讲演。它发表的大背景是延安的整风运动,目的在于反对党八股以整顿文风。党八股或者洋八股是主观主义和宗派主义的表现形式。因为,主观主义者和宗派主义者不肯作调查研究,不肯去学习群众语言,只是坐在屋里臆想和抄书,而党八股搞起来既方便,又能吓唬人欺骗人。所以反对党八股实际上就是和党内的主观主义和宗派主义作斗争。

4.比较阅读二:同样是表现地域特色的小说,《蒲柳人家》和《溜索》在词语的选用上各有什么特点?体现出怎样的风格?

(1)赏析示例

《蒲柳人家》(刘绍棠)

①七月天,中伏大晌午,热得像天上下火。何满子被爷爷拴在葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿。

②何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子。

③长到四五岁,就像野鸟不入笼,一天不着家,整日在河滩野跑。奶奶八样不放心,怕让狗咬了,怕让鹰抓了,怕掉在土井子里,怕给拍花子的拐走。

④何满子对爷爷心怀不满,拿白眼珠儿翻瞪爷爷,闷坐在窗根下,小嘴噘得能挂个油瓶儿。

“拴贼扣儿”“心尖子”“肺叶子”“眼珠子”“命根子”“拍花子”“白眼珠儿”等词语有明显的口语特征,准确传神地表现出劳动人民生动活泼的形象,富于地方特色和生活气息。

⑤人配衣裳马配鞍,何满子穿上这条花红兜肚,一定会在小伙伴们中间出人头地。

⑥那个不知好歹的年轻纤夫,是个生愣儿,用手一推一丈青大娘,说:“好狗不挡道!”这一下可捅了马蜂窝。

⑦老人家左右为难,偷偷掉了好几回眼泪。但是,前思后想,千里搭长棚,没有不散的筵席,到了儿点了头。

赏析:“人配衣裳马配鞍”“好狗不挡道”“捅了马蜂窝”“千里搭长棚,没有不散的筵席”等丰富的民间熟语的运用,体现出小说熔口语与古典于一炉的独特语言风格,既简洁洗练又生动形象。

《溜索》(阿城)

①一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。

②山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。……行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

点拨:明确“初”“狭”“行”等都是单音节词,具有凝练的文言词的特点。

③首领哑声说道:“可还歇?”余下的汉子们漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

“可还歇”“不消”运用文言的单音节词来表达,有一种古白话的味道,使这种对白极为简练。

④只有一个精瘦短小的汉子站起来,……只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

除运用单音节词使句子表达凝练简洁外,还有一些词语运用精妙,如“小”活用作动词,写出人物沿溜索滑向对岸的动态,颇有画面感;多用短句,少用辞藻修饰,也使得描写简洁而富有表现力。

(2)赏析示例二

《蒲柳人家》采用活灵活现的民间口语与俗语,并加以提炼,形成一种活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的语言。如“何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子”,形象生动而又准确传神。

另一方面,作者又继承了说唱艺术的特点,讲究押韵和对偶,用词造句文白相间,读来抑扬顿挫,很有节奏感。如“何大学问人高马大,膀阔腰圆,面如重枣,浓眉朗目,一副关公相貌”。这样的句子在文中比比皆是,增加了小说的文采和趣味性。

《溜索》用词精妙传神、凝练含蓄。

小说开篇写马帮首领“用小腿磕一下马”,这里的一个“磕”字,准确表现了马帮与马的关系。不用“打”“抽”等字,唯有“磕”字能表现马帮首领对马的熟练驾驭和埋在心底的怜爱。

写峡谷的陡峭:“万丈绝壁飞快垂下去。”“绝壁”本是静止不动,作者化静为动,赋予绝壁以动态感,有力地表现了峡谷的深邃陡峭的特点,让人感到触目惊心,为后文写牛马的胆怯做了有力的铺垫。

写鹰:“旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里”,一个“扎”字写尽了鹰飞得急速迅猛的特点。

写汉子过溜索的动作,三次使用“小”字:

第一次,写精瘦的汉子“脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去”;

第二次,“三条汉子一个一个小过去”;

第三次,“之后是运驮子,就玩一般了。这岸的汉子们也一个接一个飞身小过去”。

这几个“小”字的活用,将人在溜索之上快速划过怒江峡谷时,愈来愈小的视觉感受和情状传神地表现了出来,作者将普通的“小”字用得这般有创意,堪称语言运用的高手!

文中诸如此类运用精妙的词语比比皆是,颇值得玩味。平中见奇,回味无穷,简洁明快,干净洗练。

语体色彩评价语系摘要

形象生动 准确传神 用笔简省 文白相间

简洁洗练 有节奏感 平中见奇 回味无穷

简洁明快 干净洗练 乡土风情 文采和趣味性

富有表现力 讲究押韵和对偶 民间口语与俗语 充满乡土气息

5.课后活动一:任选一位你喜欢的作家,研读其作品,探究词语选择的艺术,写一则语言札记。

示例:《边城》是沈从文的代表作之一,作品中动词使用可以再现动作过程,具有动态感,使情节栩栩如生。例如:“老船夫不论晴雨,必守在船头。”其中“守”可以看出老船夫的尽职尽责。

在作品中,作者大量使用方言词汇,如“不管如何还是有人要把钱的”中“把钱”即“给钱”之意。而老船夫在考虑孙女的未来时,“翠翠若应当交把一个人”中“交把”即“交给”等。这些方言词语的使用,使文章的乡土味道更浓厚,更体现了湘西凤凰小城那独特的乡土风情。给人一种清新、朴实以及舒适的感觉。

6.课后活动二:在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用词语的语体色彩,描写人物语言,塑造人物形象。你想到了哪些人物?具体说明。

示例1:《红楼梦》中刘姥姥在宴席之上跟鸳鸯的行酒令,可以看作两种语体色彩的展示。

鸳鸯:左边“四四”是个人。刘姥姥:是个庄稼人罢。鸳鸯:中间“三四”绿配红。刘姥姥:大火烧了毛毛虫。鸳鸯:右边“么四”真好看。刘姥姥:一个萝卜一头蒜。鸳鸯:凑成便是一枝花。刘姥姥:花儿落了结个大倭瓜。

鸳鸯虽是奴婢,但打小在贾府长大,又加上聪慧能干,耳濡目染,她的酒令自然是文雅的。而姥姥是一个来自乡下的老婆子,她的语言哪怕是酒令,也都是正宗的乡间口语。

示例2:鲁迅的《孔乙己》中,有如下的段落:

孔乙己睁大眼睛说:“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打。”孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”接连便是难懂的话,什么“君子固穷”,什么“者乎”之类,引得众人都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。

点拨:面对众人的恶意调侃,孔乙己努力地想据“理”力争。孔乙己的“理”,就在于他认为自己是层次高于短衣帮的读书人,“偷”是口语,是短衣帮们使用的词语,“窃”是书面语,是读书人才使用的词语,何况“窃”的是书,是读书人的事情,是不能与“偷”相提并论的。在“众人”看来,这是诡辩、狡辩;在孔乙己,却是他维护自己尊严所做的迂腐、可怜的努力。后边呓语一般的“君子固穷”“者乎”之类文绉绉的书面语词,更加凸显出他此时的痛苦和悲哀,他以这种短衣帮们听不懂的言语为遮羞布,从中寻找精神支撑。

文中还有很多其他的例子。孔乙己所用的文言词语,与其所处的环境格格不入,与他自身的境遇也形成冲突,反而成为这一人物的标志,也成为我们解读孔乙己的一把钥匙。

示例3:《镜花缘》中有一回《说酸话酒保咬文讲迂谈腐儒嚼字》里面有一段故事:

旁边走过一个酒保,也是儒巾素服,而上戴著眼镜,手中拿著折扇,斯斯文文,走来向着三人打躬陪笑道:“三位先生光顾者,莫非饮酒乎?抑用菜乎?敢请明以教我。”林之洋道:“你是酒保,你脸上戴著眼镜,已觉不配;你还满嘴通文,这是甚意?刚才俺同那些生童讲话,倒不见他有甚通文,谁知酒保通起文来,真是‘整瓶不摇半瓶摇’!你可晓得俺最喉急,耐不惯同你通文,有酒有菜,只管快快拿来!”

点拨:日常对话讲究生动活泼,晓畅明快,这里的酒保却用了一连串的书面语词,酸腐难耐。作者借此讽刺了腐儒的假斯文形象。

7.课后活动三:结合“整本书阅读与研讨”学习任务群的实施,从课外阅读的小说、戏剧等文学作品中选择一位自己喜欢的作家,以他的一部作品为例,梳理相应的范例,写一篇语言札记来具体说明作家是如何通过词语的语体色彩来描写人物语言,塑造人物形象的。

示例:

老舍先生的《茶馆》是我最喜欢的名著之一。名家用词,自然不凡,学生不才,只能由小处观其大才。

以第三幕为例,该幕中有一段王利发、秦仲义和常四爷三个老人自己给自己举办的“葬礼”,令我印象深刻。

“评书也不叫座儿呀”一句中的儿话音是北京一带的口语特色,具有口语语体色彩,带有浓浓的京腔,赋予了本剧浓厚的地域气息。

“让咱们祭奠祭奠自己”一句中,“祭奠”带有浓浓的悲哀之情,“祭奠”的对象又是“自己”,这就加重了词语原有的悲凉,倒品出了秦仲义晚年时的万念俱灰,与他早年的意气风发形成了鲜明的对比,让年轻人不由叹息,中年人直冒冷汗,老年人无奈苦笑。

“皇上,娘娘,那些狗男女都活得有滋有味的”一句中,“狗男女”一词比较粗鄙,但在这里,表现出了王利发对“权贵”们的愤恨!与他一生精明,敢于创新却被不断压榨有密切关联,刻画出了王利发这个自私自利、平庸平凡、不害人利己的小人物对这个世界发出的呐喊与控告,是社会底层在被逼无路时的绝笔!

老舍先生的《茶馆》在第三幕的这一段中完美地刻画了三个人物形象。三个人的狂欢是三个老人的寂寞,极尽悲凉之词,将世道的残忍丑恶与黑暗刻画得淋漓尽致,极具大家风范。

总的来说,本剧很少有书面词,多以口头对话推动剧情。语体色彩也是偏口语化,正映衬那块“莫谈国事”牌。

8.课后活动四:用古诗文来表达意思相近或相同的新词、流行语或者口语。

示例:

(1)时间是把杀猪刀:最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

(2)素颜:清水出芙蓉,天然去雕饰。

(3)颜值爆表:众里嫣然通一顾,人间颜色如尘土。

(4)宅男:外事休关念,灰心独闭门。无人来问我,白日又黄昏。

(5)宅女:莺衔蝶弄红芳尽,此日深闺那得知。

(6)说得好有道理,我竟无言以对:此中有真意,欲辨已忘言。

(7)心好累:形容枯槁,心如死灰。

板书设计

《词义的辨析和词语的使用》

准确理解词义,把握词语的用法

体会词语的感彩

导入

01

02

03

目录

体会词语的语体色彩

04

准确理解词义,把握词语的用法;体会词语的感彩;把握词语的语体色彩。

在理解词义的基础上,分析和理解用词的准确、鲜明、生动。

教学目标

第三课时

体会词语的语体色彩

1.《百合花》中,语体色彩鲜明生动,试举出几例。

(2)一肩背枪,一肩挂了一杆秤;左手挎了一篮鸡蛋,右手提了一口大锅,呼哧呼哧地走来。

“呼哧呼哧”是口语词,拟声词,形容爬楼梯或跑步时累的喘气声,这里指乡干部提的东西太多,累得直喘气。这个拟声的口语词,更具体生动地表现了乡干部的累,也侧面表现了局势的紧张。

(3)这一次,她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。

“瞅”是个口语词,表示斜着眼睛偷偷地看,略含贬义。这里把新媳妇家里有一床新被子,想拿出来又舍不得的心理表现了出来。跟后面自己动手把新被子平展展地铺在棺材底形成了对照,表现了军民的鱼水深情。如果用“看”就没有这种效果了。

(4)半晌,她转身进去抱被子了。

“半晌”是方言,好大一会儿,好久的意思。用来表示这个农村的新媳妇的思考过程十分恰当,如果用“好久”“好大一会儿”就太文气,不够生动。

(5)自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底。

“平展展”也是日常口语,用在此处表现了新媳妇内心的真诚,军民鱼水之情的亲密。比用一个“很平”来得亲切、内涵丰富。

2.拓展:在一些政论色彩很浓的文章里,适当加入口语词,也会收到意想不到的效果。

示例:蒋介石是专打共产党的板子,孙科是给各党各派无党无派全国同胞每人一板子,连蒋介石,也许还有孙科,也得挨上一板子。你看,两个国民党人,孙科和蒋介石,在这里打架。(毛泽东《评国民党对战争责任问题的几种答案》)

选取“给……板子”“挨上一板子”“打架”这些口语色彩甚浓的词语,用于政论语体,来阐述国民党试图逃避发动内战的重大政治罪责问题,蔑视的语感力透纸背,形成了绝妙的嘲讽。

3.比较阅读一:同样是演讲词,《敬业与乐业》和《反对党八股》所用词语在语体色彩上各有什么特点?为什么会有不同?

(1)《敬业与乐业》是七十多年前,梁启超对上海中华职业学校学生作的一次讲演,是一篇典型的议论文,作者引经据典,语言典雅凝练,表达严谨深刻,是一位长者对年轻人的谆谆告诫。

《反对党八股》是一个会议报告,目的是反对党八股以整顿文风,所以首先作者自己的语言要生动活泼,新鲜有力,把道理讲得深入浅出,通俗易懂,成为反对党八股的先行者。文章恰当地运用了一些俗语、成语、方言词和比喻句,使文章妙趣横生,富有吸引力。

(2)两篇文章的语体色彩不同,跟它们的用途、发表场合、发表背景是密切相关的。

《敬业与乐业》:作者发表演讲的时候,正是戊戌变法失败之后,梁启超退出政坛,赴欧洲考察,了解到西方社会的诸多弊端,回国后主张发扬传统文化,用东方的“固有文明”来拯救世界。所以这篇文章就带有作者弘扬传统文化的观点,显得典雅庄重。

《反对党八股》:是毛泽东于1942年2月8日在延安干部会上的讲演。它发表的大背景是延安的整风运动,目的在于反对党八股以整顿文风。党八股或者洋八股是主观主义和宗派主义的表现形式。因为,主观主义者和宗派主义者不肯作调查研究,不肯去学习群众语言,只是坐在屋里臆想和抄书,而党八股搞起来既方便,又能吓唬人欺骗人。所以反对党八股实际上就是和党内的主观主义和宗派主义作斗争。

4.比较阅读二:同样是表现地域特色的小说,《蒲柳人家》和《溜索》在词语的选用上各有什么特点?体现出怎样的风格?

(1)赏析示例

《蒲柳人家》(刘绍棠)

①七月天,中伏大晌午,热得像天上下火。何满子被爷爷拴在葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿。

②何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子。

③长到四五岁,就像野鸟不入笼,一天不着家,整日在河滩野跑。奶奶八样不放心,怕让狗咬了,怕让鹰抓了,怕掉在土井子里,怕给拍花子的拐走。

④何满子对爷爷心怀不满,拿白眼珠儿翻瞪爷爷,闷坐在窗根下,小嘴噘得能挂个油瓶儿。

“拴贼扣儿”“心尖子”“肺叶子”“眼珠子”“命根子”“拍花子”“白眼珠儿”等词语有明显的口语特征,准确传神地表现出劳动人民生动活泼的形象,富于地方特色和生活气息。

⑤人配衣裳马配鞍,何满子穿上这条花红兜肚,一定会在小伙伴们中间出人头地。

⑥那个不知好歹的年轻纤夫,是个生愣儿,用手一推一丈青大娘,说:“好狗不挡道!”这一下可捅了马蜂窝。

⑦老人家左右为难,偷偷掉了好几回眼泪。但是,前思后想,千里搭长棚,没有不散的筵席,到了儿点了头。

赏析:“人配衣裳马配鞍”“好狗不挡道”“捅了马蜂窝”“千里搭长棚,没有不散的筵席”等丰富的民间熟语的运用,体现出小说熔口语与古典于一炉的独特语言风格,既简洁洗练又生动形象。

《溜索》(阿城)

①一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。

②山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。……行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

点拨:明确“初”“狭”“行”等都是单音节词,具有凝练的文言词的特点。

③首领哑声说道:“可还歇?”余下的汉子们漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

“可还歇”“不消”运用文言的单音节词来表达,有一种古白话的味道,使这种对白极为简练。

④只有一个精瘦短小的汉子站起来,……只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

除运用单音节词使句子表达凝练简洁外,还有一些词语运用精妙,如“小”活用作动词,写出人物沿溜索滑向对岸的动态,颇有画面感;多用短句,少用辞藻修饰,也使得描写简洁而富有表现力。

(2)赏析示例二

《蒲柳人家》采用活灵活现的民间口语与俗语,并加以提炼,形成一种活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的语言。如“何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子”,形象生动而又准确传神。

另一方面,作者又继承了说唱艺术的特点,讲究押韵和对偶,用词造句文白相间,读来抑扬顿挫,很有节奏感。如“何大学问人高马大,膀阔腰圆,面如重枣,浓眉朗目,一副关公相貌”。这样的句子在文中比比皆是,增加了小说的文采和趣味性。

《溜索》用词精妙传神、凝练含蓄。

小说开篇写马帮首领“用小腿磕一下马”,这里的一个“磕”字,准确表现了马帮与马的关系。不用“打”“抽”等字,唯有“磕”字能表现马帮首领对马的熟练驾驭和埋在心底的怜爱。

写峡谷的陡峭:“万丈绝壁飞快垂下去。”“绝壁”本是静止不动,作者化静为动,赋予绝壁以动态感,有力地表现了峡谷的深邃陡峭的特点,让人感到触目惊心,为后文写牛马的胆怯做了有力的铺垫。

写鹰:“旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里”,一个“扎”字写尽了鹰飞得急速迅猛的特点。

写汉子过溜索的动作,三次使用“小”字:

第一次,写精瘦的汉子“脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去”;

第二次,“三条汉子一个一个小过去”;

第三次,“之后是运驮子,就玩一般了。这岸的汉子们也一个接一个飞身小过去”。

这几个“小”字的活用,将人在溜索之上快速划过怒江峡谷时,愈来愈小的视觉感受和情状传神地表现了出来,作者将普通的“小”字用得这般有创意,堪称语言运用的高手!

文中诸如此类运用精妙的词语比比皆是,颇值得玩味。平中见奇,回味无穷,简洁明快,干净洗练。

语体色彩评价语系摘要

形象生动 准确传神 用笔简省 文白相间

简洁洗练 有节奏感 平中见奇 回味无穷

简洁明快 干净洗练 乡土风情 文采和趣味性

富有表现力 讲究押韵和对偶 民间口语与俗语 充满乡土气息

5.课后活动一:任选一位你喜欢的作家,研读其作品,探究词语选择的艺术,写一则语言札记。

示例:《边城》是沈从文的代表作之一,作品中动词使用可以再现动作过程,具有动态感,使情节栩栩如生。例如:“老船夫不论晴雨,必守在船头。”其中“守”可以看出老船夫的尽职尽责。

在作品中,作者大量使用方言词汇,如“不管如何还是有人要把钱的”中“把钱”即“给钱”之意。而老船夫在考虑孙女的未来时,“翠翠若应当交把一个人”中“交把”即“交给”等。这些方言词语的使用,使文章的乡土味道更浓厚,更体现了湘西凤凰小城那独特的乡土风情。给人一种清新、朴实以及舒适的感觉。

6.课后活动二:在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用词语的语体色彩,描写人物语言,塑造人物形象。你想到了哪些人物?具体说明。

示例1:《红楼梦》中刘姥姥在宴席之上跟鸳鸯的行酒令,可以看作两种语体色彩的展示。

鸳鸯:左边“四四”是个人。刘姥姥:是个庄稼人罢。鸳鸯:中间“三四”绿配红。刘姥姥:大火烧了毛毛虫。鸳鸯:右边“么四”真好看。刘姥姥:一个萝卜一头蒜。鸳鸯:凑成便是一枝花。刘姥姥:花儿落了结个大倭瓜。

鸳鸯虽是奴婢,但打小在贾府长大,又加上聪慧能干,耳濡目染,她的酒令自然是文雅的。而姥姥是一个来自乡下的老婆子,她的语言哪怕是酒令,也都是正宗的乡间口语。

示例2:鲁迅的《孔乙己》中,有如下的段落:

孔乙己睁大眼睛说:“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打。”孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”接连便是难懂的话,什么“君子固穷”,什么“者乎”之类,引得众人都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。

点拨:面对众人的恶意调侃,孔乙己努力地想据“理”力争。孔乙己的“理”,就在于他认为自己是层次高于短衣帮的读书人,“偷”是口语,是短衣帮们使用的词语,“窃”是书面语,是读书人才使用的词语,何况“窃”的是书,是读书人的事情,是不能与“偷”相提并论的。在“众人”看来,这是诡辩、狡辩;在孔乙己,却是他维护自己尊严所做的迂腐、可怜的努力。后边呓语一般的“君子固穷”“者乎”之类文绉绉的书面语词,更加凸显出他此时的痛苦和悲哀,他以这种短衣帮们听不懂的言语为遮羞布,从中寻找精神支撑。

文中还有很多其他的例子。孔乙己所用的文言词语,与其所处的环境格格不入,与他自身的境遇也形成冲突,反而成为这一人物的标志,也成为我们解读孔乙己的一把钥匙。

示例3:《镜花缘》中有一回《说酸话酒保咬文讲迂谈腐儒嚼字》里面有一段故事:

旁边走过一个酒保,也是儒巾素服,而上戴著眼镜,手中拿著折扇,斯斯文文,走来向着三人打躬陪笑道:“三位先生光顾者,莫非饮酒乎?抑用菜乎?敢请明以教我。”林之洋道:“你是酒保,你脸上戴著眼镜,已觉不配;你还满嘴通文,这是甚意?刚才俺同那些生童讲话,倒不见他有甚通文,谁知酒保通起文来,真是‘整瓶不摇半瓶摇’!你可晓得俺最喉急,耐不惯同你通文,有酒有菜,只管快快拿来!”

点拨:日常对话讲究生动活泼,晓畅明快,这里的酒保却用了一连串的书面语词,酸腐难耐。作者借此讽刺了腐儒的假斯文形象。

7.课后活动三:结合“整本书阅读与研讨”学习任务群的实施,从课外阅读的小说、戏剧等文学作品中选择一位自己喜欢的作家,以他的一部作品为例,梳理相应的范例,写一篇语言札记来具体说明作家是如何通过词语的语体色彩来描写人物语言,塑造人物形象的。

示例:

老舍先生的《茶馆》是我最喜欢的名著之一。名家用词,自然不凡,学生不才,只能由小处观其大才。

以第三幕为例,该幕中有一段王利发、秦仲义和常四爷三个老人自己给自己举办的“葬礼”,令我印象深刻。

“评书也不叫座儿呀”一句中的儿话音是北京一带的口语特色,具有口语语体色彩,带有浓浓的京腔,赋予了本剧浓厚的地域气息。

“让咱们祭奠祭奠自己”一句中,“祭奠”带有浓浓的悲哀之情,“祭奠”的对象又是“自己”,这就加重了词语原有的悲凉,倒品出了秦仲义晚年时的万念俱灰,与他早年的意气风发形成了鲜明的对比,让年轻人不由叹息,中年人直冒冷汗,老年人无奈苦笑。

“皇上,娘娘,那些狗男女都活得有滋有味的”一句中,“狗男女”一词比较粗鄙,但在这里,表现出了王利发对“权贵”们的愤恨!与他一生精明,敢于创新却被不断压榨有密切关联,刻画出了王利发这个自私自利、平庸平凡、不害人利己的小人物对这个世界发出的呐喊与控告,是社会底层在被逼无路时的绝笔!

老舍先生的《茶馆》在第三幕的这一段中完美地刻画了三个人物形象。三个人的狂欢是三个老人的寂寞,极尽悲凉之词,将世道的残忍丑恶与黑暗刻画得淋漓尽致,极具大家风范。

总的来说,本剧很少有书面词,多以口头对话推动剧情。语体色彩也是偏口语化,正映衬那块“莫谈国事”牌。

8.课后活动四:用古诗文来表达意思相近或相同的新词、流行语或者口语。

示例:

(1)时间是把杀猪刀:最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

(2)素颜:清水出芙蓉,天然去雕饰。

(3)颜值爆表:众里嫣然通一顾,人间颜色如尘土。

(4)宅男:外事休关念,灰心独闭门。无人来问我,白日又黄昏。

(5)宅女:莺衔蝶弄红芳尽,此日深闺那得知。

(6)说得好有道理,我竟无言以对:此中有真意,欲辨已忘言。

(7)心好累:形容枯槁,心如死灰。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读