第12课 宋元时期的都市和文化 课时训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第12课 宋元时期的都市和文化 课时训练(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.12 宋元时期的都市和文化 课时训练

【知识点训练】

知识点一 繁华的都市生活

1.南宋临安大街小巷店铺林立,早市、夜市“买卖昼夜不绝”。这反映了南宋( )

A.农业发达 B.手工业发达

C.商业发达 D.对外贸易繁荣

2.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.市镇 B.瓦子 C.勾栏 D.驿站

3.孟元老所著《东京梦华录》和张择端所画《清明上河图》反映了同一座都市商业繁荣的景象。这座都市是( )

A.唐代长安 B.北宋开封

C.南宋临安 D.元代大都

4.北宋东京“酒店多点灯烛沽卖,每份不过二十文,并粥饭点心。亦间或有卖洗面水,煎点汤药者,直至天明”。据此可知,当时( )

A.乡村文化繁荣 B.夜市已经出现

C.海外贸易活跃 D.“交子”开始使用

5.下图所示为现藏于河南博物院的杂剧陶俑。下列对杂剧的表述,正确的是( )

①它是一门综合性艺术

②它是元曲的组成部分之一

③关汉卿是其杰出的代表作家

④它兴起于清朝中后期

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”诗中庆祝的节日就是今天的( )

A.清明节 B.端午节 C.中秋节 D.春节

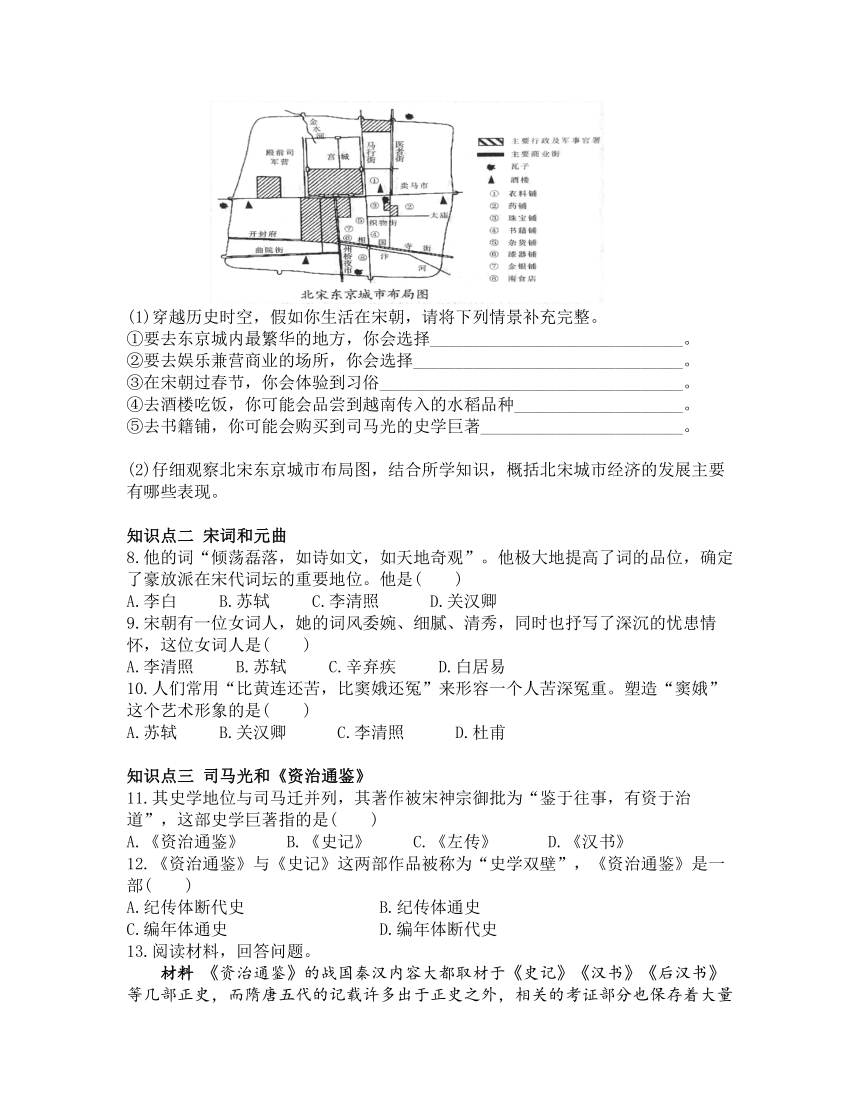

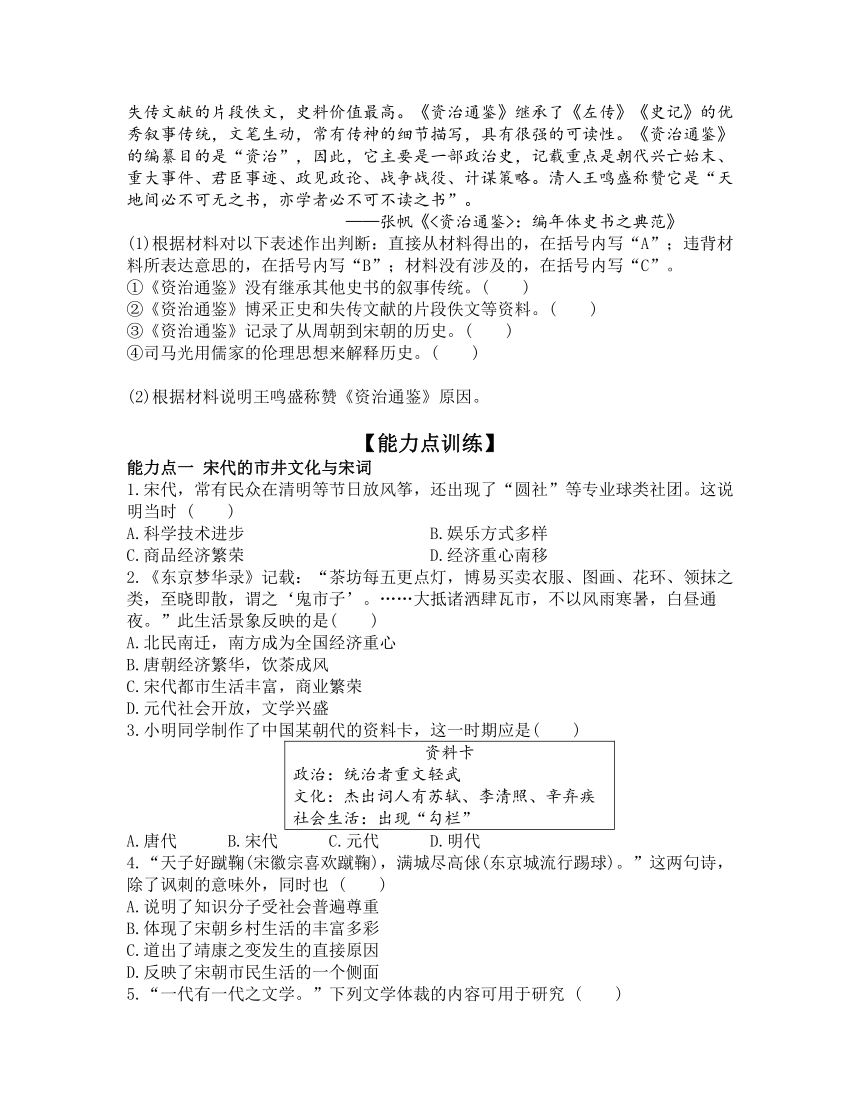

7.下图是北宋东京城市布局图,根据要求回答相关问题。

(1)穿越历史时空,假如你生活在宋朝,请将下列情景补充完整。

①要去东京城内最繁华的地方,你会选择______________________________。

②要去娱乐兼营商业的场所,你会选择________________________________。

③在宋朝过春节,你会体验到习俗____________________________________。

④去酒楼吃饭,你可能会品尝到越南传入的水稻品种____________________。

⑤去书籍铺,你可能会购买到司马光的史学巨著________________________。

(2)仔细观察北宋东京城市布局图,结合所学知识,概括北宋城市经济的发展主要有哪些表现。

知识点二 宋词和元曲

8.他的词“倾荡磊落,如诗如文,如天地奇观”。他极大地提高了词的品位,确定了豪放派在宋代词坛的重要地位。他是( )

A.李白 B.苏轼 C.李清照 D.关汉卿

9.宋朝有一位女词人,她的词风委婉、细腻、清秀,同时也抒写了深沉的忧患情怀,这位女词人是( )

A.李清照 B.苏轼 C.辛弃疾 D.白居易

10.人们常用“比黄连还苦,比窦娥还冤”来形容一个人苦深冤重。塑造“窦娥”这个艺术形象的是( )

A.苏轼 B.关汉卿 C.李清照 D.杜甫

知识点三 司马光和《资治通鉴》

11.其史学地位与司马迁并列,其著作被宋神宗御批为“鉴于往事,有资于治道”,这部史学巨著指的是( )

A.《资治通鉴》 B.《史记》 C.《左传》 D.《汉书》

12.《资治通鉴》与《史记》这两部作品被称为“史学双壁”,《资治通鉴》是一部( )

A.纪传体断代史 B.纪传体通史

C.编年体通史 D.编年体断代史

13.阅读材料,回答问题。

材料 《资治通鉴》的战国秦汉内容大都取材于《史记》《汉书》《后汉书》等几部正史,而隋唐五代的记载许多出于正史之外,相关的考证部分也保存着大量失传文献的片段佚文,史料价值最高。《资治通鉴》继承了《左传》《史记》的优秀叙事传统,文笔生动,常有传神的细节描写,具有很强的可读性。《资治通鉴》的编纂目的是“资治”,因此,它主要是一部政治史,记载重点是朝代兴亡始末、重大事件、君臣事迹、政见政论、战争战役、计谋策略。清人王鸣盛称赞它是“天地间必不可无之书,亦学者必不可不读之书”。

——张帆《<资治通鉴>:编年体史书之典范》

(1)根据材料对以下表述作出判断:直接从材料得出的,在括号内写“A”;违背材料所表达意思的,在括号内写“B”;材料没有涉及的,在括号内写“C”。

①《资治通鉴》没有继承其他史书的叙事传统。( )

②《资治通鉴》博采正史和失传文献的片段佚文等资料。( )

③《资治通鉴》记录了从周朝到宋朝的历史。( )

④司马光用儒家的伦理思想来解释历史。( )

(2)根据材料说明王鸣盛称赞《资治通鉴》原因。

【能力点训练】

能力点一 宋代的市井文化与宋词

1.宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时 ( )

A.科学技术进步 B.娱乐方式多样

C.商品经济繁荣 D.经济重心南移

2.《东京梦华录》记载:“茶坊每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子’。……大抵诸洒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜。”此生活景象反映的是( )

A.北民南迁,南方成为全国经济重心

B.唐朝经济繁华,饮茶成风

C.宋代都市生活丰富,商业繁荣

D.元代社会开放,文学兴盛

3.小明同学制作了中国某朝代的资料卡,这一时期应是( )

资料卡 政治:统治者重文轻武 文化:杰出词人有苏轼、李清照、辛弃疾 社会生活:出现“勾栏”

A.唐代 B.宋代 C.元代 D.明代

4.“天子好蹴鞠(宋徽宗喜欢蹴鞠),满城尽高俅(东京城流行踢球)。”这两句诗,除了讽刺的意味外,同时也 ( )

A.说明了知识分子受社会普遍尊重

B.体现了宋朝乡村生活的丰富多彩

C.道出了靖康之变发生的直接原因

D.反映了宋朝市民生活的一个侧面

5.“一代有一代之文学。”下列文学体裁的内容可用于研究 ( )

人物 代表作 内容节选

苏轼 《浣溪沙·端午》 轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。

辛弃疾 《青玉案·元夕》 宝马雕车香满路。风箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

A.宋代南方经济的发展

B.民族文化交流与交融

C.宋代都市生活的繁华

D.民族政权并立与对峙

6.某校初一学生在历史课上开展了主题为“宋元时期的都市生活”的探究活动,请你共同参与。

【活动一】 以下是小明同学收集的描写宋代大都会杭州的材料。

材料一 东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

——(北宋)柳永《望海潮》

材料二 “自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋。”“万物所聚,诸行百市,自和宁门权子外至观桥下,无一家不买卖者。”

——(南宋)吴自牧《梦粱录》

(1)上述材料描述了宋代大都市杭州的哪一景象?穿越时空,如果让你走进宋代另一个大都会开封最为繁华的地方,你知道是哪儿吗?你会怎样介绍呢?

(2)元代的著名大都市是哪儿?以它为中心的杂剧是在什么时候兴盛起来的?

【活动二】 小亮同学通过讲故事的方式,给大家介绍了宋代的娱乐活动。

(3)听完故事,可以了解到宋朝人想听说书、看杂技可以去_____________________。

【活动三】 小丽同学为了解宋代的节日,收集了3组诗词。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(4)请你写出这3组诗词分别反映的节日名称,并写出与第二组节日有关的习俗。

(5)从以上探究活动中,归纳宋元时期都市生活的特点,并分析呈现以上特点的主要原因。

能力点二 比较《史记》与《资治通鉴》

7.司马迁撰写《史记》是为了“通古今之变,成一家之言”(即通晓古往今来的社会演变进程,以形成自己独到的理论学说)。《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道(即以历史的得失作为鉴戒来加强统治)”。由此可知,两部史书 ( )

A.语言风格不同 B.撰写宗旨不同

C.编纂体例不同 D.可信程度不同

8.《史记》和《资治通鉴》并列为中国史学的不朽巨著。下列史实,有可能同时被这两部著作记录的是( )

A.夏朝建立 B.北魏贾思勰撰写《齐民要术》

C.秦灭六国 D.明朝李时珍编写《本草纲目》

参考答案

【知识点训练】

1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D

7.(1)①相国寺街(或大相国寺) ②瓦子③祭祀祖先;挂年画、贴桃符;“守岁”;燃放鞭炮;穿新衣、拜年等 ④占城稻⑤《资治通鉴》

(2)突破了空间限制,店铺临街而设;突破了时间限制,出现了夜市。(其他合理答案也可)

8.B 9.A 10.B 11.A 12.C

13.(1)①B ②A ③B ④C

(2)《资治通鉴》具有极高的史料价值和文学价值;为后世提供(政治)借鉴;是编年体史书的典范。

【能力点训练】

1.B【解析】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断出天,市民文化生活也丰富起来。宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时娱乐方式多样。故选B项。

2.C【解析】根据题千材料及所学知识可知,材料描述的生活景象反映的是宋代都市生活丰富,商业繁荣。故选C项。

3.B【解析】宋朝统治者实行重文轻武的政策;宋词是宋代盛行的一种文学体裁,与唐诗并称“双绝”,宋词的主要代表人物有苏轼、辛弃疾、柳永、李清照等;宋朝时期市民娱乐活动的场所是瓦子,勾栏是瓦子中专供演出的圈子。故选B项。

4.D【解析】由题干材料中信息“宋徽宗”“蹴鞠”“踢球”,结合所学知识可知,踢球在宋朝非常流行,这反映了宋朝市民文化生活丰富多彩。故选D项。

5.C【解析】表中苏轼的词描写的是端午节,辛弃疾的词描写的是元宵节,这些词可用于研究宋代都市生活的繁华。故选C项。

6.(1)杭州商业繁荣的景象。开封的大相国寺。场地宽阔,可容万人,每月举办多次庙会;寺庙内外人流如潮,进行各种商品交易,还有傀儡戏、舞剑、杂技等各种表演;如果是元宵节,还可欣赏到皇家乐队的演奏等。

(2)大都(北京)。元朝。

(3)瓦子

(4)春节、端午节、中秋节。吃粽子、赛龙舟等。

(5)特点:丰富多彩。(言之有理即可)原因:①经济繁荣发展,商品经济活跃;②民族交往频繁,民族交融加强;③对外贸易兴盛;④市民阶层不断壮大。

7.B【解析】由材料“即通晓古往今来的社会演变进程,以形成自己独到的理论学说”和“即以历史的得失作为鉴戒来加强统治”可知,两部史书撰写宗旨不同。A、C、D三项在材料中没有涉及,排除。故选B项。

8.C【解析】司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”,秦灭六国可能都在他们的著作中有记载。《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,《资治通鉴》记述了从战国的韩、赵、魏三家分晋至五代末年的历史,从战国的韩、赵、魏三家分晋到汉武帝时期的史实在这两部史学巨著中都有记载。故选C项。

【知识点训练】

知识点一 繁华的都市生活

1.南宋临安大街小巷店铺林立,早市、夜市“买卖昼夜不绝”。这反映了南宋( )

A.农业发达 B.手工业发达

C.商业发达 D.对外贸易繁荣

2.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.市镇 B.瓦子 C.勾栏 D.驿站

3.孟元老所著《东京梦华录》和张择端所画《清明上河图》反映了同一座都市商业繁荣的景象。这座都市是( )

A.唐代长安 B.北宋开封

C.南宋临安 D.元代大都

4.北宋东京“酒店多点灯烛沽卖,每份不过二十文,并粥饭点心。亦间或有卖洗面水,煎点汤药者,直至天明”。据此可知,当时( )

A.乡村文化繁荣 B.夜市已经出现

C.海外贸易活跃 D.“交子”开始使用

5.下图所示为现藏于河南博物院的杂剧陶俑。下列对杂剧的表述,正确的是( )

①它是一门综合性艺术

②它是元曲的组成部分之一

③关汉卿是其杰出的代表作家

④它兴起于清朝中后期

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”诗中庆祝的节日就是今天的( )

A.清明节 B.端午节 C.中秋节 D.春节

7.下图是北宋东京城市布局图,根据要求回答相关问题。

(1)穿越历史时空,假如你生活在宋朝,请将下列情景补充完整。

①要去东京城内最繁华的地方,你会选择______________________________。

②要去娱乐兼营商业的场所,你会选择________________________________。

③在宋朝过春节,你会体验到习俗____________________________________。

④去酒楼吃饭,你可能会品尝到越南传入的水稻品种____________________。

⑤去书籍铺,你可能会购买到司马光的史学巨著________________________。

(2)仔细观察北宋东京城市布局图,结合所学知识,概括北宋城市经济的发展主要有哪些表现。

知识点二 宋词和元曲

8.他的词“倾荡磊落,如诗如文,如天地奇观”。他极大地提高了词的品位,确定了豪放派在宋代词坛的重要地位。他是( )

A.李白 B.苏轼 C.李清照 D.关汉卿

9.宋朝有一位女词人,她的词风委婉、细腻、清秀,同时也抒写了深沉的忧患情怀,这位女词人是( )

A.李清照 B.苏轼 C.辛弃疾 D.白居易

10.人们常用“比黄连还苦,比窦娥还冤”来形容一个人苦深冤重。塑造“窦娥”这个艺术形象的是( )

A.苏轼 B.关汉卿 C.李清照 D.杜甫

知识点三 司马光和《资治通鉴》

11.其史学地位与司马迁并列,其著作被宋神宗御批为“鉴于往事,有资于治道”,这部史学巨著指的是( )

A.《资治通鉴》 B.《史记》 C.《左传》 D.《汉书》

12.《资治通鉴》与《史记》这两部作品被称为“史学双壁”,《资治通鉴》是一部( )

A.纪传体断代史 B.纪传体通史

C.编年体通史 D.编年体断代史

13.阅读材料,回答问题。

材料 《资治通鉴》的战国秦汉内容大都取材于《史记》《汉书》《后汉书》等几部正史,而隋唐五代的记载许多出于正史之外,相关的考证部分也保存着大量失传文献的片段佚文,史料价值最高。《资治通鉴》继承了《左传》《史记》的优秀叙事传统,文笔生动,常有传神的细节描写,具有很强的可读性。《资治通鉴》的编纂目的是“资治”,因此,它主要是一部政治史,记载重点是朝代兴亡始末、重大事件、君臣事迹、政见政论、战争战役、计谋策略。清人王鸣盛称赞它是“天地间必不可无之书,亦学者必不可不读之书”。

——张帆《<资治通鉴>:编年体史书之典范》

(1)根据材料对以下表述作出判断:直接从材料得出的,在括号内写“A”;违背材料所表达意思的,在括号内写“B”;材料没有涉及的,在括号内写“C”。

①《资治通鉴》没有继承其他史书的叙事传统。( )

②《资治通鉴》博采正史和失传文献的片段佚文等资料。( )

③《资治通鉴》记录了从周朝到宋朝的历史。( )

④司马光用儒家的伦理思想来解释历史。( )

(2)根据材料说明王鸣盛称赞《资治通鉴》原因。

【能力点训练】

能力点一 宋代的市井文化与宋词

1.宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时 ( )

A.科学技术进步 B.娱乐方式多样

C.商品经济繁荣 D.经济重心南移

2.《东京梦华录》记载:“茶坊每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子’。……大抵诸洒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜。”此生活景象反映的是( )

A.北民南迁,南方成为全国经济重心

B.唐朝经济繁华,饮茶成风

C.宋代都市生活丰富,商业繁荣

D.元代社会开放,文学兴盛

3.小明同学制作了中国某朝代的资料卡,这一时期应是( )

资料卡 政治:统治者重文轻武 文化:杰出词人有苏轼、李清照、辛弃疾 社会生活:出现“勾栏”

A.唐代 B.宋代 C.元代 D.明代

4.“天子好蹴鞠(宋徽宗喜欢蹴鞠),满城尽高俅(东京城流行踢球)。”这两句诗,除了讽刺的意味外,同时也 ( )

A.说明了知识分子受社会普遍尊重

B.体现了宋朝乡村生活的丰富多彩

C.道出了靖康之变发生的直接原因

D.反映了宋朝市民生活的一个侧面

5.“一代有一代之文学。”下列文学体裁的内容可用于研究 ( )

人物 代表作 内容节选

苏轼 《浣溪沙·端午》 轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。

辛弃疾 《青玉案·元夕》 宝马雕车香满路。风箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

A.宋代南方经济的发展

B.民族文化交流与交融

C.宋代都市生活的繁华

D.民族政权并立与对峙

6.某校初一学生在历史课上开展了主题为“宋元时期的都市生活”的探究活动,请你共同参与。

【活动一】 以下是小明同学收集的描写宋代大都会杭州的材料。

材料一 东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

——(北宋)柳永《望海潮》

材料二 “自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋。”“万物所聚,诸行百市,自和宁门权子外至观桥下,无一家不买卖者。”

——(南宋)吴自牧《梦粱录》

(1)上述材料描述了宋代大都市杭州的哪一景象?穿越时空,如果让你走进宋代另一个大都会开封最为繁华的地方,你知道是哪儿吗?你会怎样介绍呢?

(2)元代的著名大都市是哪儿?以它为中心的杂剧是在什么时候兴盛起来的?

【活动二】 小亮同学通过讲故事的方式,给大家介绍了宋代的娱乐活动。

(3)听完故事,可以了解到宋朝人想听说书、看杂技可以去_____________________。

【活动三】 小丽同学为了解宋代的节日,收集了3组诗词。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(4)请你写出这3组诗词分别反映的节日名称,并写出与第二组节日有关的习俗。

(5)从以上探究活动中,归纳宋元时期都市生活的特点,并分析呈现以上特点的主要原因。

能力点二 比较《史记》与《资治通鉴》

7.司马迁撰写《史记》是为了“通古今之变,成一家之言”(即通晓古往今来的社会演变进程,以形成自己独到的理论学说)。《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道(即以历史的得失作为鉴戒来加强统治)”。由此可知,两部史书 ( )

A.语言风格不同 B.撰写宗旨不同

C.编纂体例不同 D.可信程度不同

8.《史记》和《资治通鉴》并列为中国史学的不朽巨著。下列史实,有可能同时被这两部著作记录的是( )

A.夏朝建立 B.北魏贾思勰撰写《齐民要术》

C.秦灭六国 D.明朝李时珍编写《本草纲目》

参考答案

【知识点训练】

1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D

7.(1)①相国寺街(或大相国寺) ②瓦子③祭祀祖先;挂年画、贴桃符;“守岁”;燃放鞭炮;穿新衣、拜年等 ④占城稻⑤《资治通鉴》

(2)突破了空间限制,店铺临街而设;突破了时间限制,出现了夜市。(其他合理答案也可)

8.B 9.A 10.B 11.A 12.C

13.(1)①B ②A ③B ④C

(2)《资治通鉴》具有极高的史料价值和文学价值;为后世提供(政治)借鉴;是编年体史书的典范。

【能力点训练】

1.B【解析】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断出天,市民文化生活也丰富起来。宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时娱乐方式多样。故选B项。

2.C【解析】根据题千材料及所学知识可知,材料描述的生活景象反映的是宋代都市生活丰富,商业繁荣。故选C项。

3.B【解析】宋朝统治者实行重文轻武的政策;宋词是宋代盛行的一种文学体裁,与唐诗并称“双绝”,宋词的主要代表人物有苏轼、辛弃疾、柳永、李清照等;宋朝时期市民娱乐活动的场所是瓦子,勾栏是瓦子中专供演出的圈子。故选B项。

4.D【解析】由题干材料中信息“宋徽宗”“蹴鞠”“踢球”,结合所学知识可知,踢球在宋朝非常流行,这反映了宋朝市民文化生活丰富多彩。故选D项。

5.C【解析】表中苏轼的词描写的是端午节,辛弃疾的词描写的是元宵节,这些词可用于研究宋代都市生活的繁华。故选C项。

6.(1)杭州商业繁荣的景象。开封的大相国寺。场地宽阔,可容万人,每月举办多次庙会;寺庙内外人流如潮,进行各种商品交易,还有傀儡戏、舞剑、杂技等各种表演;如果是元宵节,还可欣赏到皇家乐队的演奏等。

(2)大都(北京)。元朝。

(3)瓦子

(4)春节、端午节、中秋节。吃粽子、赛龙舟等。

(5)特点:丰富多彩。(言之有理即可)原因:①经济繁荣发展,商品经济活跃;②民族交往频繁,民族交融加强;③对外贸易兴盛;④市民阶层不断壮大。

7.B【解析】由材料“即通晓古往今来的社会演变进程,以形成自己独到的理论学说”和“即以历史的得失作为鉴戒来加强统治”可知,两部史书撰写宗旨不同。A、C、D三项在材料中没有涉及,排除。故选B项。

8.C【解析】司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”,秦灭六国可能都在他们的著作中有记载。《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,《资治通鉴》记述了从战国的韩、赵、魏三家分晋至五代末年的历史,从战国的韩、赵、魏三家分晋到汉武帝时期的史实在这两部史学巨著中都有记载。故选C项。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源