2023届作文热点预测:从“小镇做题家”到“孔乙己脱不下的长衫”课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届作文热点预测:从“小镇做题家”到“孔乙己脱不下的长衫”课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 702.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 06:43:27 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

从“小镇做题家”到“孔乙己脱不下的长衫”

—— 到底是什么困住了我们?

实际上,到底穿什么样的“衫”并不重要,重要的是在人生这个坐标系中,面对种种外力的影响还能找准自己的定位,不要在他人的凝视与错位后的落差感中迷失自我。而这些道理,高考作文题早就告诉了我们。

【2020浙江高考作文】

每个人都有自己的人生坐标,也有对未来的美好期望。家庭可能对我们有不同的预期,社会也可能会赋予我们别样的角色。在不断变化的现实生活中,个人与家庭、社会之间的落差或错位难免会产生。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

近日,一名网友在分享自己的求学经历时说道:

正是这段话引发了网络热议,许多网友表示深有同感,“孔乙己文学”“脱不下的长衫”等话题纷纷被转发、讨论,一时间“长衫风”席卷各大媒体社交平台。

有关“孔乙己文学”的讨论热潮,自然能够折射出当代社会就业紧张、青年人无法挣脱理想枷锁的困境等诸多现实问题。然而面对一片感慨,我们仍需涤荡头脑,在纷繁嘈杂的声音中将这场“共鸣狂欢”背后的缘由辨析分明。

“学历不仅是我的敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下来的长衫;如果我没有读过书,我可以找别的活做,可我偏偏又读过书;如果我没有上过大学,那我一定会心安理得的去打螺丝,可是没有如果。”

“孔乙己脱不下的长衫”让笔者不由得想起曾经有关“小镇做题家”的讨论。“小镇做题家”出自豆瓣小组,本是网友们的自嘲,未曾想却因某些事件转而成为了既得利益者下场嘲讽普通人的新名词,故而再次引起网络热议。“小镇做题家”一词若用于对他人的称谓,可能包含一定的贬损、轻视与嘲讽。而这个词若用于自称,一方面可视为一种精神的归依,一种自我身份的建构与认同,一种纾解焦虑、走出迷惘的方式;另一方面也不免带有一种精神的自我矮化。

【现象分析:声音从何而来?】

同样,“长衫”的束缚固然有来自严苛的就业环境、激烈的竞争压力以及社会对于“高学历者”应有工作的刻板认识等因素的影响,但也要不避讳地承认,这种痛苦实际上更多地来自于我们内心的声音。青年人面对就业困境的呐喊,纵然饱含着面对现实与理想之间巨大落差的无力感,流露着对于自己未来何去何从的担忧与迷茫,但也存在一副难以正确对待他人凝视的心理枷锁,以及一种有失偏颇的择业观。

【现象分析:声音从何而来?】

【观点分享:如何看待“长衫”】

且不论这种忽视了时代背景与小说人物形象的类比是否恰当,只是“可我偏偏又读过书”的表述就不禁让人发问,从何时起“学历”“读过书”竟成为了放不下身段、眼高手低的挡箭牌?

可见,“长衫”之论虽然有着对于尊严与知识的坚守,但其中一部分人的心态更多地是在维护一种无谓的“面子”。后者的“长衫”不仅束缚住了脚踏实地的身姿,更遮蔽了多年读书后本应有的清明灵台。

【观点分享:读书之用】

当然,面对“长衫”舞起的凄风苦雨也有网友犀利地指出,这不过是“读书无用论”的又一次抬头。多年读书后却成为就业市场上廉价的劳动力,如此悬殊的落差导致年轻人对读书的意义产生困惑甚至怀疑都是可以被理解的,但切莫因此鼓吹“读书无用”。

从“有用之用”来看,读书的确可以成为一条较为便捷的进阶通道,也可以为我们提供谋生手段。而从“无用之用”来看,读书为我们带来的基本素养、丰富视野与高远见识,都是其他活动无法取代的。就像《送东阳马生序》中所说的“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”,大概就是这个道理吧。

【观点分享:与自己和解】

每个人的青春都有困难和迷茫,都需要我们坚韧面对,当所处之势不利于自己时,就应该及时做好自我分析和定位,重拾前行的勇气和信心。被就业环境困住的我们应该突破专业局限、突破就业偏见,在市场价值与个人喜好中做好平衡。我们不去歌颂苦难,也不应嘲讽努力。面对敢于脱下“长衫”穿上“短衫”的年轻人,我们应该给予足够的肯定、尊重与赞颂。

【2023届大湾区第一次联合模拟考试】

材料一:2022年7月25日B站发布了up主@衣戈猜想的短视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》,视频里平凡而坚韧的跛脚“二舅”,在网络上掀起了刷屏热潮。

材料二:人在自我控制中需要消耗心理资源,当资源不足时,人就处于内耗的状态,内耗的长期存在就会让人疲惫。特别在意他人的看法,习惯拖延与空想,自我怀疑与否定,纠结过去忧虑未来……都属于精神内耗。

读了以上材料,你有怎样的感悟与思考?请结合以上材料写一篇文章。

【2023届高三广东六校八月联考作文】

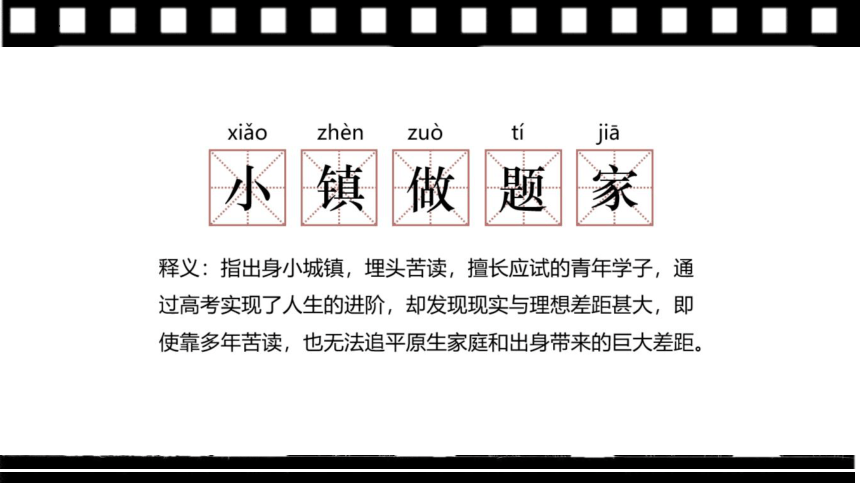

近日“小镇做题家”再次成为热点话题。“小镇做题家”本是一些网友的自嘲之语,他们出身农村或小城,通过高考实现人生进阶,但在步入社会后却感慨缺乏一定的视野和资源。现在多被用来嘲讽出身寒门,因为善于做题而考入名校,但交际能力普通,眼界缺乏的青年学子。丽江华坪女子高级中学的校长张桂梅在接受采访时曾这样说:“人家说做题对孩子不好,我们没办法,我们只有这个办法!”

以上材料带给你怎样的思考?请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袋:不得泄露个人信息;不少于800字。

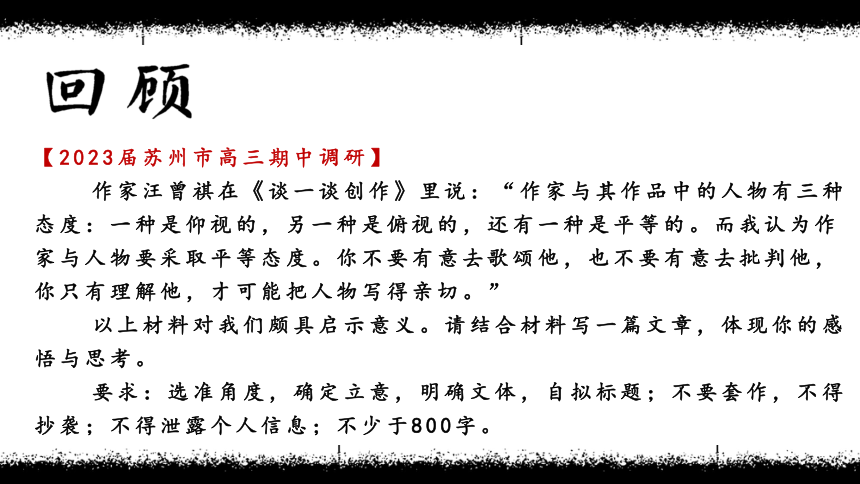

【2023届苏州市高三期中调研】

作家汪曾祺在《谈一谈创作》里说:“作家与其作品中的人物有三种态度:一种是仰视的,另一种是俯视的,还有一种是平等的。而我认为作家与人物要采取平等态度。你不要有意去歌颂他,也不要有意去批判他,你只有理解他,才可能把人物写得亲切。”

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

“学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫。”最近,这样一段文字登上热搜。在鲁迅笔下,孔乙己因为囊中羞涩买不起酒肴、心高气傲脱不下长衫,成了一个穿长衫而站着喝酒的人。

为何一个世纪后,这则故事仍能引起上万网友共鸣?

这反映了很多人在就业过程中出现“期望匹配不上现实”的困境。话题讨论者大都是接受过高等教育的年轻人,处于在校、求职或工作的状态,刚毕业时意气风发,但因为行业逐渐饱和,他们经历了激烈竞争、疯狂“内卷”,最后发现工作条件与预期相差甚远,陷入“精神内耗”。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

“孔乙己文学”背后是一些年轻人的焦虑无奈,以及最初迈入社会的迷茫和无措。一边是“万般皆下品,唯有读书高”的优越感,一边又不甘于接受工作的残酷打击,他们感到进退两难,不安于现状,却又无法改变现状。

青年是推动社会进步的重要力量,我们需要认识到教育和就业中存在的问题,给予年轻人更多理解和关怀。

尊重人才并做到人尽其才。高校不仅要让学生走出象牙塔,设置就业指导课程、加强与企业间的专业对口人才输送,提高毕业生的工作适配感,同时也要关注人才收入待遇、健全人才培养机制。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

另一边,职业教育的认可度需要增强。政府部门要更加重视技术技能人才对社会发展的不可或缺,改变家长对职业教育“发展渠道窄”“相关待遇低”的认知偏见,做好“普职分流”,提升专业人才在招聘、落户、职称评审等方面的待遇水平,为技能人才成长发展创造良好的社会氛围,让人觉得十年寒窗金榜题名是种成就,“把地瓜烤得又香又甜”同样值得骄傲。

作为年轻人,我们更要摆平心态,平等看待每份职业。早前在网络引起热议的北大博士当城管、高校毕业生送外卖等话题,许多人感叹“大材小用、身段掉价”,认为高学历不该去做基层工作,这其实是在戴着有色眼镜给不同职业划分高低贵贱,无视了当事人的个人选择。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

我们应该认识到,发挥自身价值比工作的城市、岗位和头衔更加意义深远。比如近期有不少高校毕业生回到家乡开民宿、经营农场、直播带货,用自己的专业特长助力乡村振兴。这种冲破学历崇拜陈旧观念的做法,更有利于形成开放包容的就业环境。脱下“长衫”并不意味着低人一等,而是对自己前进方向的重新审视。

读书可以服务未来的工作,帮助我们更好地生活,但它绝不是用来给人划分等级的标签。对当代年轻人来说,能认识到孔乙己尴尬矛盾的处境,是他们向“撕下标签、不被同化”努力的重要一步。学历不该是“脱不下的长衫”,而应该是青年才俊看向大千世界的万花筒。

(作者:徐晓语 来源:解放日报 )

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

“学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫”。

近日,一句“失意书生”的独白登上热搜,引来大量年轻人的共情。他们说:少年不懂孔乙己,读懂已是书中人。说的是念了大学,却找不到心仪工作的困顿和苦闷。

1.年轻人为何与孔乙己共情?

孔乙己是鲁迅小说中的经典人物形象。同名小说《孔乙己》创作于1918年,发表在1919年4月的《新青年》第六卷上,是鲁迅先生最喜欢的作品。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

在小说中,孔乙己的形象是善良、迂腐、穷酸、爱面子。鲁迅先生曾说,孔乙己是酒馆里唯一一个站着喝酒还穿长衫的人。

站着喝酒,说明没钱,没地位,穷困潦倒;穿长衫,代表维护着自己体面的身份,甚至宁愿去偷,也不愿意去做他以为的低贱的赚钱的事。

如今的一些刚走上社会的年轻人,用“孔乙己文学”映衬自己当下的处境。

最近三年,我国高校毕业生规模持续攀升。2022年高校毕业生人数达到了1076万,创出历史新高。同时,由于经济下行压力加大,就业情况受到冲击,找一份专业匹配且待遇尚可的工作,肉眼可见变得越来越难。即使找到工作,也要为收入下降等不确定性焦虑。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

在一些人看来,学历没有兑现利好,而是成了身上难以脱下的“孔乙己长衫”:自己受过高等教育,曾经意气风发,步入社会后发现如此“内卷”,象牙塔的知识无法满足工作所需,骨感的现实已经支撑不起丰满的理想。

巨大的反差,让一些人情绪消沉,不愿意从事比自己预期低的工作,尽管这个工作可能是自己喜欢的。这种不上不下的“悬浮”状态,让他们感觉自己像极了鲁迅笔下的“孔乙己”。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

2.互联网文学背后的焦虑

近年来,互联网上颇为流行“XX文学”,比如之前的“废话文学”“林黛玉文学”“鼠鼠文学”,都属于网络时代的新玩法。

网友们用带有调侃意味的文字展示个性,寻求点赞,识别圈层。这种玩法互动性强,手法略显夸张,有时候显得非常“丧”。

但自我调侃只是自娱自乐,情绪宣泄,不是洪水猛兽,不必过于大惊小怪,上纲上线,更不要一味地站在高处批判。

如今初入社会的年轻人,在求职和生活中面临较大的压力,很不容易。“孔乙己文学”背后的焦虑,是生活状态一种正常的情绪性反映。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

如今早已不是“咸亨酒店”的天下,全社会不会对年轻人的困境袖手旁观。在今年的全国两会上,代表委员们为破解年轻人的难题纷纷建言献策。

建立公平的就业环境,是解决就业问题的重要一步。全国人大代表刘希娅提出建议,各级政府部门、企事业单位不得随意拔高用人学历要求,在用人上不唯学历,不拔高学历,不得设置对同等职业教育学历的歧视性门槛。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

保障包括年轻人在内的劳动者的休息权也刻不容缓。全国政协委员蒋胜男在提案中表示,近年来互联网、金融、制造业等行业因特殊岗位临时赶任务存在的“996”情况,很多企业非临时的过度加班。“996”成为常态不仅对劳动者的身体健康和家庭生活造成了极大的影响,且严重违背了劳动法规的规定。类似的提案和议案还有很多,很接地气,也很有针对性,推动着问题一步步解决。

当代青年正处于人生中最丰富、最具活力、最有冲劲的阶段,是社会发展的中坚力量。在情绪图谱中,“焦虑—羞耻—绝望”是一个闭环。全社会应该协同发力,协助他们走出暂时的困境,走上“焦虑—勇气—希望”的正循环道路。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

3.长衫困不住当代青年

话又说回来,“孔乙己的长衫”就是现代青年的学历吗?也未必。

长衫是古代社会知识分子进入士绅阶层的常服。久而久之,长衫被当作知识分子的标志性符号,用来区别身份。

落魄的孔乙己穿着又脏又破的长衫被人嘲笑,固执地将读书人的身份进行到底。长衫很好地展示了这位50多岁的落第文人的迂腐。这和当代年轻人的整体形象相去甚远。

根据信号理论,学历是个体能力和潜力的识别信号。获得学历者只能表明个体在某一阶段完成某项能力测试,和身份并无明显关联。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

学历的价值,只有在创造性的实践活动中,充分发掘自身潜力的情况下才能得以体现。孔乙己之所以陷入生活的困境,不是因为读过书,而是放不下读书人的架子,不愿意靠劳动改变自身的处境。长衫是衣服,更是心头枷锁。

读书获取学历,可以丰富我们的灵魂,提升我们的能力,扩充我们的格局,让我们以书本知识为起点,看到更广阔的世界,而不是把人分为三六九等,给自己设置条条框框,让学历成为束缚手脚的“长衫”。

不久前,一则标题为“我:毕业5年,存款5000 她:中传硕士,火锅店保洁”的视频登上热搜。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

视频中的两位主人公均为双一流大学的毕业生,面对镜头自我调侃着各自毕业后的“高开低走”。她们并不是没有机会取得别人眼中的成功,而是辗转之后,选择理想与现实二者之间的平衡。

哲学泰斗伏尔泰曾说:“人生布满了荆棘,我们想的唯一办法是从那些荆棘上迅速跨过。”自嘲一下是为了舒缓压力,为了更好地前进,但不要沉溺其中。管理好自己的心态,正确面对逆境,才能厚积薄发。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

一年之计在于春,春天是万物复苏的季节,也代表着生机勃勃的开始。经济正在复苏,就业形势正在逐渐改善,青年一代将会有更广阔的平台、更多样的机会和选择。

一时的困难不等于一生的失败。未来属于青年,希望寄予青年。孔乙己的时代一去不复返了,当代有志青年绝不会被困在长衫中。

(作者:雷嚯嚯 来源:央视网 )

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

近段时间,“孔乙己文学”火了。“学历是我下不来的高台,孔乙己脱不掉的长衫”“如果没有读过书,我一定心甘情愿地去工厂里拧螺丝,可是没有如果”这样的话术在网上引起许多网友模仿,话题也在各大新媒体社交平台上引起热烈讨论,频繁登上热搜,甚至有很多网友感叹自己成了“现代版孔乙己”。正值当下大学毕业生面临就业困境,这一话题带动青年的就业压力和关于成功的标准问题再次受到热议,“读书无用论”观点又甚嚣尘上,又一次在青年网民中成功引起了一波共鸣。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

笔者清晰记得,鲁迅的原文里,孔乙己的确是一位除了读书写字没其他本事的人,是可笑的,也是可怜的。“穿长衫”却生活窘迫“站着喝酒”,长衫是他作为文人的清高,也是他挣脱不了的枷锁,可能这个知识分子形象,击中了少部分当代受过高等教育的年轻人。但我们不能忽视小说中的一个真相:酿成孔乙己悲剧的原因,文中写得明明白白——“好喝懒做”“总是偷”……笔者认为,所谓的“孔乙己文学”,是对安分守己寒窗苦读年轻人莫须有的侮辱,并不是每个受过高等教育的青年内心都住着一个自甘堕落的孔乙己。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

诚然,大学生就业是很长一段时间来网友关切的热点话题,特别是今年,大学毕业生人数再创新高,预计毕业的大学生规模是1158万人。对大部分刚毕业的大学生来说,现实生活中难免会出现“现实配不上期望”的困境。尤其在疫情中上了三年大学的这一批毕业生,刚出校门就遭遇了“史上最难就业季”,难怪有网友形容这是“雪上加霜”。就业市场存在差异,找工作的年轻人各自有不同预期,加上国家区域经济发展的不平衡等各种因素,很多年轻人可能找不到合适的工作。但我们不得不认清一个现实,社会是丰富多彩的,就业市场更是竞争激烈,作为求职者不管是低学历还是高学历,都要经过市场历练,不能因找工作难而不愿踏入社会,因恐惧“内卷”而选择“躺平”。只要出来工作,不管干什么,都无贵贱之分,何谈“如果没有读过书,我一定心甘情愿地去工厂里拧螺丝,可是没有如果”?更何谈“学历是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫”?

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

我们还应该警惕,当下在一些网络热门议题背后,“读书无用论”仍有市场,一些人通过短视的计算,认为长时间读书、受教育与眼前短期回报不成正比。但现实情况是,教育始终是保证个体完成身份转变的最佳“赛道”,也是所谓“逆袭”最现实的基础。只有明白教育本义的人,才知道如何在“赛道”上蓄力前行,在逆境中为自己翻盘。读书受教育的意义绝不能被低估,“读书有用论”应该是一个社会颠扑不破的价值理念。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

刚刚过去的两会,习近平总书记在江苏代表团参加审议时,返乡创业的魏巧代表向总书记讲述了自己的“新农人”故事:种植了2万多亩水稻,亩产达1100斤,通过数字化管理,大大提高劳动效率,还有效带动了周边农民致富。越来越多的青年人跨界来到农村,成为“新农人”。他们的出现,让农村有了新气象,也为中国的乡村振兴战略增添了新动力。“乡村、现代农村农业发展的空间仍然是一片大有可为的土地、希望的田野”,对习近平总书记这句话,魏巧始终记忆犹新。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

如果我们思想上还有所谓“脱不掉的长衫”的包袱,被“长衫”束缚住自己的个人发展,恐怕无法弯下腰来听呼声、挽起裤腿下田地,可能会错过在广阔天地中实现更高质量和更充分就业的必然出路。我们都应意识到,不管身处怎样的时代环境,一个人总会遇到困难,但面对困难是放松要求、绕道而行,是自暴自弃、直接“躺平”,还是迎难而上、战胜自我,考验着每个年轻人抉择的勇气和坚持的毅力。我们只有脱掉了思想上的“长衫”,才能真正跑起来,真正矢志接力奋斗,用青春的智慧和汗水打拼出更加美好的生活!

(作者:萧剑 来源:共青团中央)

谢谢观看!

从“小镇做题家”到“孔乙己脱不下的长衫”

—— 到底是什么困住了我们?

实际上,到底穿什么样的“衫”并不重要,重要的是在人生这个坐标系中,面对种种外力的影响还能找准自己的定位,不要在他人的凝视与错位后的落差感中迷失自我。而这些道理,高考作文题早就告诉了我们。

【2020浙江高考作文】

每个人都有自己的人生坐标,也有对未来的美好期望。家庭可能对我们有不同的预期,社会也可能会赋予我们别样的角色。在不断变化的现实生活中,个人与家庭、社会之间的落差或错位难免会产生。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

近日,一名网友在分享自己的求学经历时说道:

正是这段话引发了网络热议,许多网友表示深有同感,“孔乙己文学”“脱不下的长衫”等话题纷纷被转发、讨论,一时间“长衫风”席卷各大媒体社交平台。

有关“孔乙己文学”的讨论热潮,自然能够折射出当代社会就业紧张、青年人无法挣脱理想枷锁的困境等诸多现实问题。然而面对一片感慨,我们仍需涤荡头脑,在纷繁嘈杂的声音中将这场“共鸣狂欢”背后的缘由辨析分明。

“学历不仅是我的敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下来的长衫;如果我没有读过书,我可以找别的活做,可我偏偏又读过书;如果我没有上过大学,那我一定会心安理得的去打螺丝,可是没有如果。”

“孔乙己脱不下的长衫”让笔者不由得想起曾经有关“小镇做题家”的讨论。“小镇做题家”出自豆瓣小组,本是网友们的自嘲,未曾想却因某些事件转而成为了既得利益者下场嘲讽普通人的新名词,故而再次引起网络热议。“小镇做题家”一词若用于对他人的称谓,可能包含一定的贬损、轻视与嘲讽。而这个词若用于自称,一方面可视为一种精神的归依,一种自我身份的建构与认同,一种纾解焦虑、走出迷惘的方式;另一方面也不免带有一种精神的自我矮化。

【现象分析:声音从何而来?】

同样,“长衫”的束缚固然有来自严苛的就业环境、激烈的竞争压力以及社会对于“高学历者”应有工作的刻板认识等因素的影响,但也要不避讳地承认,这种痛苦实际上更多地来自于我们内心的声音。青年人面对就业困境的呐喊,纵然饱含着面对现实与理想之间巨大落差的无力感,流露着对于自己未来何去何从的担忧与迷茫,但也存在一副难以正确对待他人凝视的心理枷锁,以及一种有失偏颇的择业观。

【现象分析:声音从何而来?】

【观点分享:如何看待“长衫”】

且不论这种忽视了时代背景与小说人物形象的类比是否恰当,只是“可我偏偏又读过书”的表述就不禁让人发问,从何时起“学历”“读过书”竟成为了放不下身段、眼高手低的挡箭牌?

可见,“长衫”之论虽然有着对于尊严与知识的坚守,但其中一部分人的心态更多地是在维护一种无谓的“面子”。后者的“长衫”不仅束缚住了脚踏实地的身姿,更遮蔽了多年读书后本应有的清明灵台。

【观点分享:读书之用】

当然,面对“长衫”舞起的凄风苦雨也有网友犀利地指出,这不过是“读书无用论”的又一次抬头。多年读书后却成为就业市场上廉价的劳动力,如此悬殊的落差导致年轻人对读书的意义产生困惑甚至怀疑都是可以被理解的,但切莫因此鼓吹“读书无用”。

从“有用之用”来看,读书的确可以成为一条较为便捷的进阶通道,也可以为我们提供谋生手段。而从“无用之用”来看,读书为我们带来的基本素养、丰富视野与高远见识,都是其他活动无法取代的。就像《送东阳马生序》中所说的“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”,大概就是这个道理吧。

【观点分享:与自己和解】

每个人的青春都有困难和迷茫,都需要我们坚韧面对,当所处之势不利于自己时,就应该及时做好自我分析和定位,重拾前行的勇气和信心。被就业环境困住的我们应该突破专业局限、突破就业偏见,在市场价值与个人喜好中做好平衡。我们不去歌颂苦难,也不应嘲讽努力。面对敢于脱下“长衫”穿上“短衫”的年轻人,我们应该给予足够的肯定、尊重与赞颂。

【2023届大湾区第一次联合模拟考试】

材料一:2022年7月25日B站发布了up主@衣戈猜想的短视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》,视频里平凡而坚韧的跛脚“二舅”,在网络上掀起了刷屏热潮。

材料二:人在自我控制中需要消耗心理资源,当资源不足时,人就处于内耗的状态,内耗的长期存在就会让人疲惫。特别在意他人的看法,习惯拖延与空想,自我怀疑与否定,纠结过去忧虑未来……都属于精神内耗。

读了以上材料,你有怎样的感悟与思考?请结合以上材料写一篇文章。

【2023届高三广东六校八月联考作文】

近日“小镇做题家”再次成为热点话题。“小镇做题家”本是一些网友的自嘲之语,他们出身农村或小城,通过高考实现人生进阶,但在步入社会后却感慨缺乏一定的视野和资源。现在多被用来嘲讽出身寒门,因为善于做题而考入名校,但交际能力普通,眼界缺乏的青年学子。丽江华坪女子高级中学的校长张桂梅在接受采访时曾这样说:“人家说做题对孩子不好,我们没办法,我们只有这个办法!”

以上材料带给你怎样的思考?请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袋:不得泄露个人信息;不少于800字。

【2023届苏州市高三期中调研】

作家汪曾祺在《谈一谈创作》里说:“作家与其作品中的人物有三种态度:一种是仰视的,另一种是俯视的,还有一种是平等的。而我认为作家与人物要采取平等态度。你不要有意去歌颂他,也不要有意去批判他,你只有理解他,才可能把人物写得亲切。”

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

“学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫。”最近,这样一段文字登上热搜。在鲁迅笔下,孔乙己因为囊中羞涩买不起酒肴、心高气傲脱不下长衫,成了一个穿长衫而站着喝酒的人。

为何一个世纪后,这则故事仍能引起上万网友共鸣?

这反映了很多人在就业过程中出现“期望匹配不上现实”的困境。话题讨论者大都是接受过高等教育的年轻人,处于在校、求职或工作的状态,刚毕业时意气风发,但因为行业逐渐饱和,他们经历了激烈竞争、疯狂“内卷”,最后发现工作条件与预期相差甚远,陷入“精神内耗”。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

“孔乙己文学”背后是一些年轻人的焦虑无奈,以及最初迈入社会的迷茫和无措。一边是“万般皆下品,唯有读书高”的优越感,一边又不甘于接受工作的残酷打击,他们感到进退两难,不安于现状,却又无法改变现状。

青年是推动社会进步的重要力量,我们需要认识到教育和就业中存在的问题,给予年轻人更多理解和关怀。

尊重人才并做到人尽其才。高校不仅要让学生走出象牙塔,设置就业指导课程、加强与企业间的专业对口人才输送,提高毕业生的工作适配感,同时也要关注人才收入待遇、健全人才培养机制。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

另一边,职业教育的认可度需要增强。政府部门要更加重视技术技能人才对社会发展的不可或缺,改变家长对职业教育“发展渠道窄”“相关待遇低”的认知偏见,做好“普职分流”,提升专业人才在招聘、落户、职称评审等方面的待遇水平,为技能人才成长发展创造良好的社会氛围,让人觉得十年寒窗金榜题名是种成就,“把地瓜烤得又香又甜”同样值得骄傲。

作为年轻人,我们更要摆平心态,平等看待每份职业。早前在网络引起热议的北大博士当城管、高校毕业生送外卖等话题,许多人感叹“大材小用、身段掉价”,认为高学历不该去做基层工作,这其实是在戴着有色眼镜给不同职业划分高低贵贱,无视了当事人的个人选择。

时评推荐 1 ——《孔乙己的长衫”如何脱得下来》

我们应该认识到,发挥自身价值比工作的城市、岗位和头衔更加意义深远。比如近期有不少高校毕业生回到家乡开民宿、经营农场、直播带货,用自己的专业特长助力乡村振兴。这种冲破学历崇拜陈旧观念的做法,更有利于形成开放包容的就业环境。脱下“长衫”并不意味着低人一等,而是对自己前进方向的重新审视。

读书可以服务未来的工作,帮助我们更好地生活,但它绝不是用来给人划分等级的标签。对当代年轻人来说,能认识到孔乙己尴尬矛盾的处境,是他们向“撕下标签、不被同化”努力的重要一步。学历不该是“脱不下的长衫”,而应该是青年才俊看向大千世界的万花筒。

(作者:徐晓语 来源:解放日报 )

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

“学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫”。

近日,一句“失意书生”的独白登上热搜,引来大量年轻人的共情。他们说:少年不懂孔乙己,读懂已是书中人。说的是念了大学,却找不到心仪工作的困顿和苦闷。

1.年轻人为何与孔乙己共情?

孔乙己是鲁迅小说中的经典人物形象。同名小说《孔乙己》创作于1918年,发表在1919年4月的《新青年》第六卷上,是鲁迅先生最喜欢的作品。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

在小说中,孔乙己的形象是善良、迂腐、穷酸、爱面子。鲁迅先生曾说,孔乙己是酒馆里唯一一个站着喝酒还穿长衫的人。

站着喝酒,说明没钱,没地位,穷困潦倒;穿长衫,代表维护着自己体面的身份,甚至宁愿去偷,也不愿意去做他以为的低贱的赚钱的事。

如今的一些刚走上社会的年轻人,用“孔乙己文学”映衬自己当下的处境。

最近三年,我国高校毕业生规模持续攀升。2022年高校毕业生人数达到了1076万,创出历史新高。同时,由于经济下行压力加大,就业情况受到冲击,找一份专业匹配且待遇尚可的工作,肉眼可见变得越来越难。即使找到工作,也要为收入下降等不确定性焦虑。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

在一些人看来,学历没有兑现利好,而是成了身上难以脱下的“孔乙己长衫”:自己受过高等教育,曾经意气风发,步入社会后发现如此“内卷”,象牙塔的知识无法满足工作所需,骨感的现实已经支撑不起丰满的理想。

巨大的反差,让一些人情绪消沉,不愿意从事比自己预期低的工作,尽管这个工作可能是自己喜欢的。这种不上不下的“悬浮”状态,让他们感觉自己像极了鲁迅笔下的“孔乙己”。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

2.互联网文学背后的焦虑

近年来,互联网上颇为流行“XX文学”,比如之前的“废话文学”“林黛玉文学”“鼠鼠文学”,都属于网络时代的新玩法。

网友们用带有调侃意味的文字展示个性,寻求点赞,识别圈层。这种玩法互动性强,手法略显夸张,有时候显得非常“丧”。

但自我调侃只是自娱自乐,情绪宣泄,不是洪水猛兽,不必过于大惊小怪,上纲上线,更不要一味地站在高处批判。

如今初入社会的年轻人,在求职和生活中面临较大的压力,很不容易。“孔乙己文学”背后的焦虑,是生活状态一种正常的情绪性反映。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

如今早已不是“咸亨酒店”的天下,全社会不会对年轻人的困境袖手旁观。在今年的全国两会上,代表委员们为破解年轻人的难题纷纷建言献策。

建立公平的就业环境,是解决就业问题的重要一步。全国人大代表刘希娅提出建议,各级政府部门、企事业单位不得随意拔高用人学历要求,在用人上不唯学历,不拔高学历,不得设置对同等职业教育学历的歧视性门槛。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

保障包括年轻人在内的劳动者的休息权也刻不容缓。全国政协委员蒋胜男在提案中表示,近年来互联网、金融、制造业等行业因特殊岗位临时赶任务存在的“996”情况,很多企业非临时的过度加班。“996”成为常态不仅对劳动者的身体健康和家庭生活造成了极大的影响,且严重违背了劳动法规的规定。类似的提案和议案还有很多,很接地气,也很有针对性,推动着问题一步步解决。

当代青年正处于人生中最丰富、最具活力、最有冲劲的阶段,是社会发展的中坚力量。在情绪图谱中,“焦虑—羞耻—绝望”是一个闭环。全社会应该协同发力,协助他们走出暂时的困境,走上“焦虑—勇气—希望”的正循环道路。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

3.长衫困不住当代青年

话又说回来,“孔乙己的长衫”就是现代青年的学历吗?也未必。

长衫是古代社会知识分子进入士绅阶层的常服。久而久之,长衫被当作知识分子的标志性符号,用来区别身份。

落魄的孔乙己穿着又脏又破的长衫被人嘲笑,固执地将读书人的身份进行到底。长衫很好地展示了这位50多岁的落第文人的迂腐。这和当代年轻人的整体形象相去甚远。

根据信号理论,学历是个体能力和潜力的识别信号。获得学历者只能表明个体在某一阶段完成某项能力测试,和身份并无明显关联。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

学历的价值,只有在创造性的实践活动中,充分发掘自身潜力的情况下才能得以体现。孔乙己之所以陷入生活的困境,不是因为读过书,而是放不下读书人的架子,不愿意靠劳动改变自身的处境。长衫是衣服,更是心头枷锁。

读书获取学历,可以丰富我们的灵魂,提升我们的能力,扩充我们的格局,让我们以书本知识为起点,看到更广阔的世界,而不是把人分为三六九等,给自己设置条条框框,让学历成为束缚手脚的“长衫”。

不久前,一则标题为“我:毕业5年,存款5000 她:中传硕士,火锅店保洁”的视频登上热搜。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

视频中的两位主人公均为双一流大学的毕业生,面对镜头自我调侃着各自毕业后的“高开低走”。她们并不是没有机会取得别人眼中的成功,而是辗转之后,选择理想与现实二者之间的平衡。

哲学泰斗伏尔泰曾说:“人生布满了荆棘,我们想的唯一办法是从那些荆棘上迅速跨过。”自嘲一下是为了舒缓压力,为了更好地前进,但不要沉溺其中。管理好自己的心态,正确面对逆境,才能厚积薄发。

时评推荐 2 ——《正视“孔乙己文学”背后的焦虑》

一年之计在于春,春天是万物复苏的季节,也代表着生机勃勃的开始。经济正在复苏,就业形势正在逐渐改善,青年一代将会有更广阔的平台、更多样的机会和选择。

一时的困难不等于一生的失败。未来属于青年,希望寄予青年。孔乙己的时代一去不复返了,当代有志青年绝不会被困在长衫中。

(作者:雷嚯嚯 来源:央视网 )

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

近段时间,“孔乙己文学”火了。“学历是我下不来的高台,孔乙己脱不掉的长衫”“如果没有读过书,我一定心甘情愿地去工厂里拧螺丝,可是没有如果”这样的话术在网上引起许多网友模仿,话题也在各大新媒体社交平台上引起热烈讨论,频繁登上热搜,甚至有很多网友感叹自己成了“现代版孔乙己”。正值当下大学毕业生面临就业困境,这一话题带动青年的就业压力和关于成功的标准问题再次受到热议,“读书无用论”观点又甚嚣尘上,又一次在青年网民中成功引起了一波共鸣。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

笔者清晰记得,鲁迅的原文里,孔乙己的确是一位除了读书写字没其他本事的人,是可笑的,也是可怜的。“穿长衫”却生活窘迫“站着喝酒”,长衫是他作为文人的清高,也是他挣脱不了的枷锁,可能这个知识分子形象,击中了少部分当代受过高等教育的年轻人。但我们不能忽视小说中的一个真相:酿成孔乙己悲剧的原因,文中写得明明白白——“好喝懒做”“总是偷”……笔者认为,所谓的“孔乙己文学”,是对安分守己寒窗苦读年轻人莫须有的侮辱,并不是每个受过高等教育的青年内心都住着一个自甘堕落的孔乙己。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

诚然,大学生就业是很长一段时间来网友关切的热点话题,特别是今年,大学毕业生人数再创新高,预计毕业的大学生规模是1158万人。对大部分刚毕业的大学生来说,现实生活中难免会出现“现实配不上期望”的困境。尤其在疫情中上了三年大学的这一批毕业生,刚出校门就遭遇了“史上最难就业季”,难怪有网友形容这是“雪上加霜”。就业市场存在差异,找工作的年轻人各自有不同预期,加上国家区域经济发展的不平衡等各种因素,很多年轻人可能找不到合适的工作。但我们不得不认清一个现实,社会是丰富多彩的,就业市场更是竞争激烈,作为求职者不管是低学历还是高学历,都要经过市场历练,不能因找工作难而不愿踏入社会,因恐惧“内卷”而选择“躺平”。只要出来工作,不管干什么,都无贵贱之分,何谈“如果没有读过书,我一定心甘情愿地去工厂里拧螺丝,可是没有如果”?更何谈“学历是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫”?

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

我们还应该警惕,当下在一些网络热门议题背后,“读书无用论”仍有市场,一些人通过短视的计算,认为长时间读书、受教育与眼前短期回报不成正比。但现实情况是,教育始终是保证个体完成身份转变的最佳“赛道”,也是所谓“逆袭”最现实的基础。只有明白教育本义的人,才知道如何在“赛道”上蓄力前行,在逆境中为自己翻盘。读书受教育的意义绝不能被低估,“读书有用论”应该是一个社会颠扑不破的价值理念。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

刚刚过去的两会,习近平总书记在江苏代表团参加审议时,返乡创业的魏巧代表向总书记讲述了自己的“新农人”故事:种植了2万多亩水稻,亩产达1100斤,通过数字化管理,大大提高劳动效率,还有效带动了周边农民致富。越来越多的青年人跨界来到农村,成为“新农人”。他们的出现,让农村有了新气象,也为中国的乡村振兴战略增添了新动力。“乡村、现代农村农业发展的空间仍然是一片大有可为的土地、希望的田野”,对习近平总书记这句话,魏巧始终记忆犹新。

时评推荐 3 ——《脱不掉的长衫?我为什么不喜欢“孔乙己文学”》

如果我们思想上还有所谓“脱不掉的长衫”的包袱,被“长衫”束缚住自己的个人发展,恐怕无法弯下腰来听呼声、挽起裤腿下田地,可能会错过在广阔天地中实现更高质量和更充分就业的必然出路。我们都应意识到,不管身处怎样的时代环境,一个人总会遇到困难,但面对困难是放松要求、绕道而行,是自暴自弃、直接“躺平”,还是迎难而上、战胜自我,考验着每个年轻人抉择的勇气和坚持的毅力。我们只有脱掉了思想上的“长衫”,才能真正跑起来,真正矢志接力奋斗,用青春的智慧和汗水打拼出更加美好的生活!

(作者:萧剑 来源:共青团中央)

谢谢观看!

同课章节目录