第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习

图片预览

文档简介

登录二一教育在线组卷平台 助您教考全无忧

第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习

一、单选题

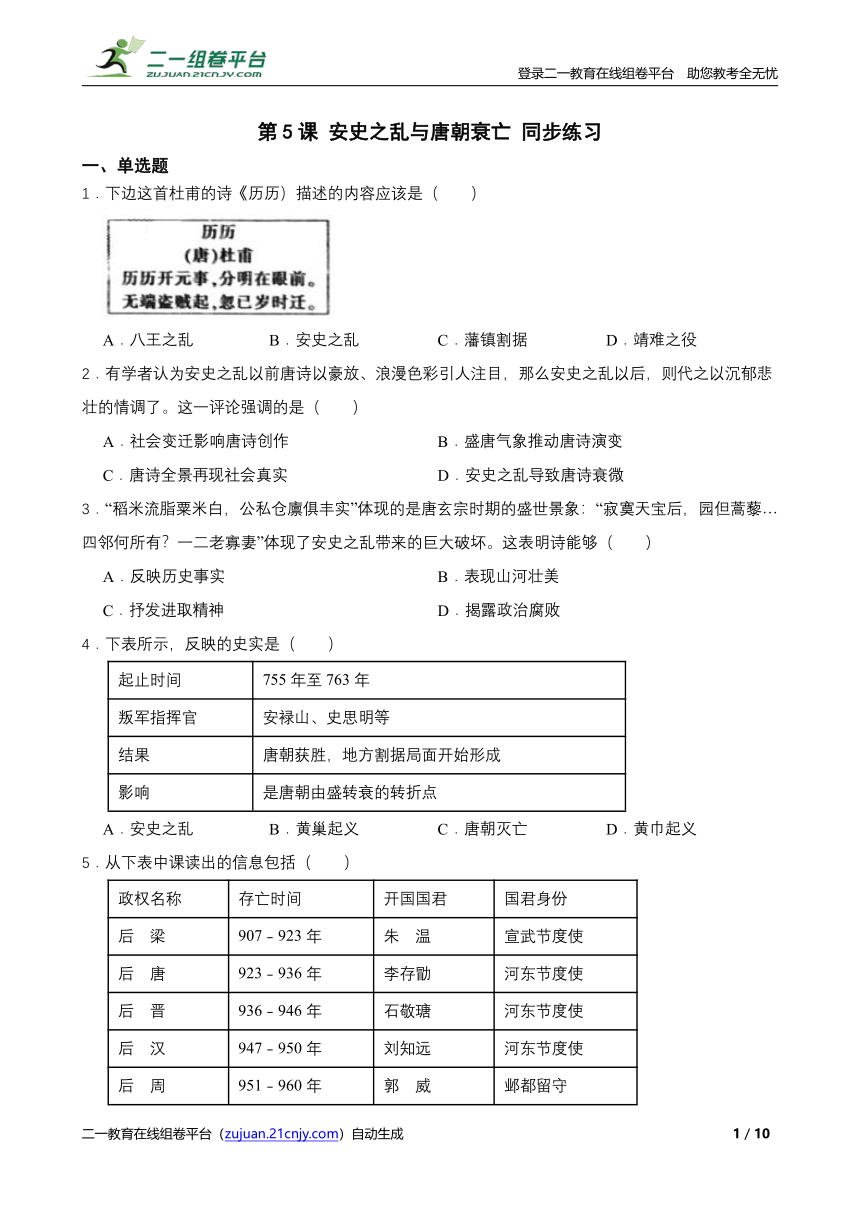

1.下边这首杜甫的诗《历历)描述的内容应该是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.藩镇割据 D.靖难之役

2.有学者认为安史之乱以前唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则代之以沉郁悲壮的情调了。这一评论强调的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗衰微

3.“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”体现的是唐玄宗时期的盛世景象:“寂寞天宝后,园但蒿藜…四邻何所有?一二老寡妻”体现了安史之乱带来的巨大破坏。这表明诗能够( )

A.反映历史事实 B.表现山河壮美

C.抒发进取精神 D.揭露政治腐败

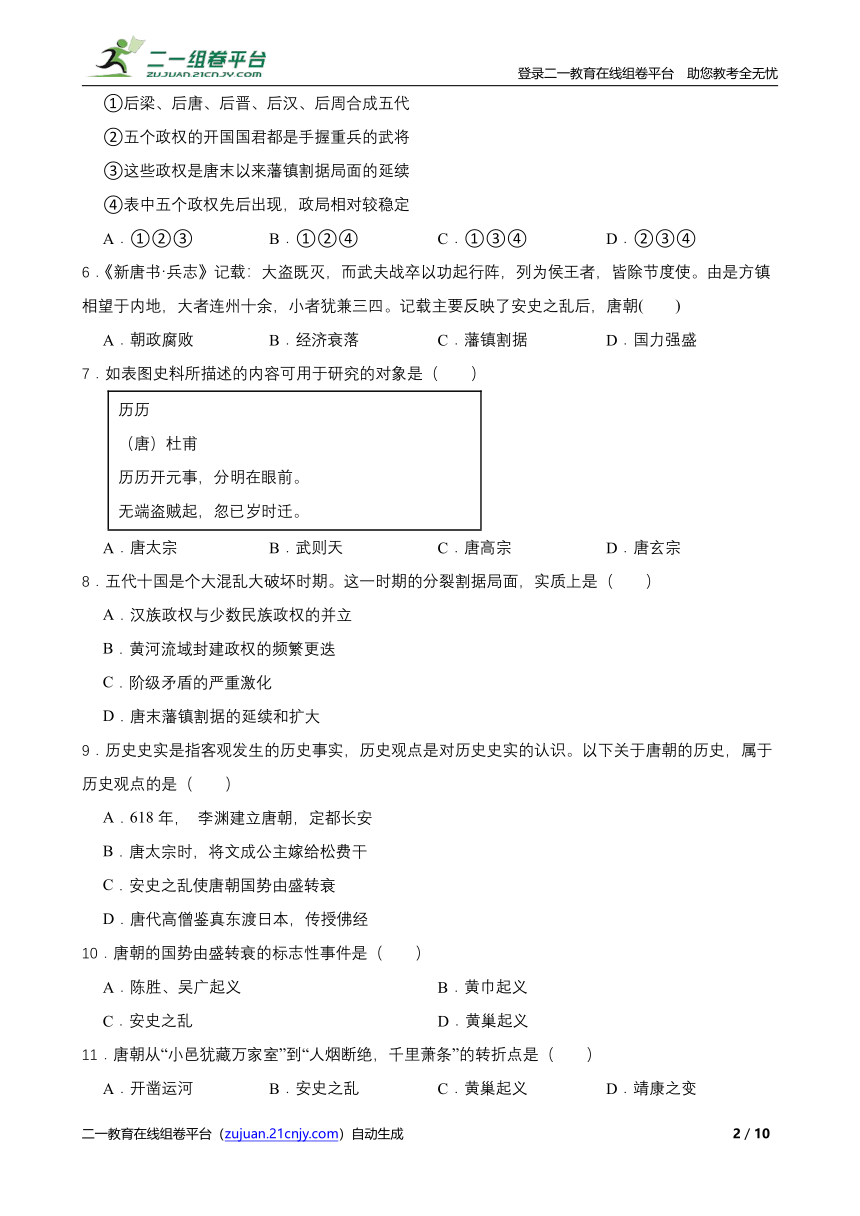

4.下表所示,反映的史实是( )

起止时间 755年至763年

叛军指挥官 安 山、史思明等

结果 唐朝获胜,地方割据局面开始形成

影响 是唐朝由盛转衰的转折点

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.黄巾起义

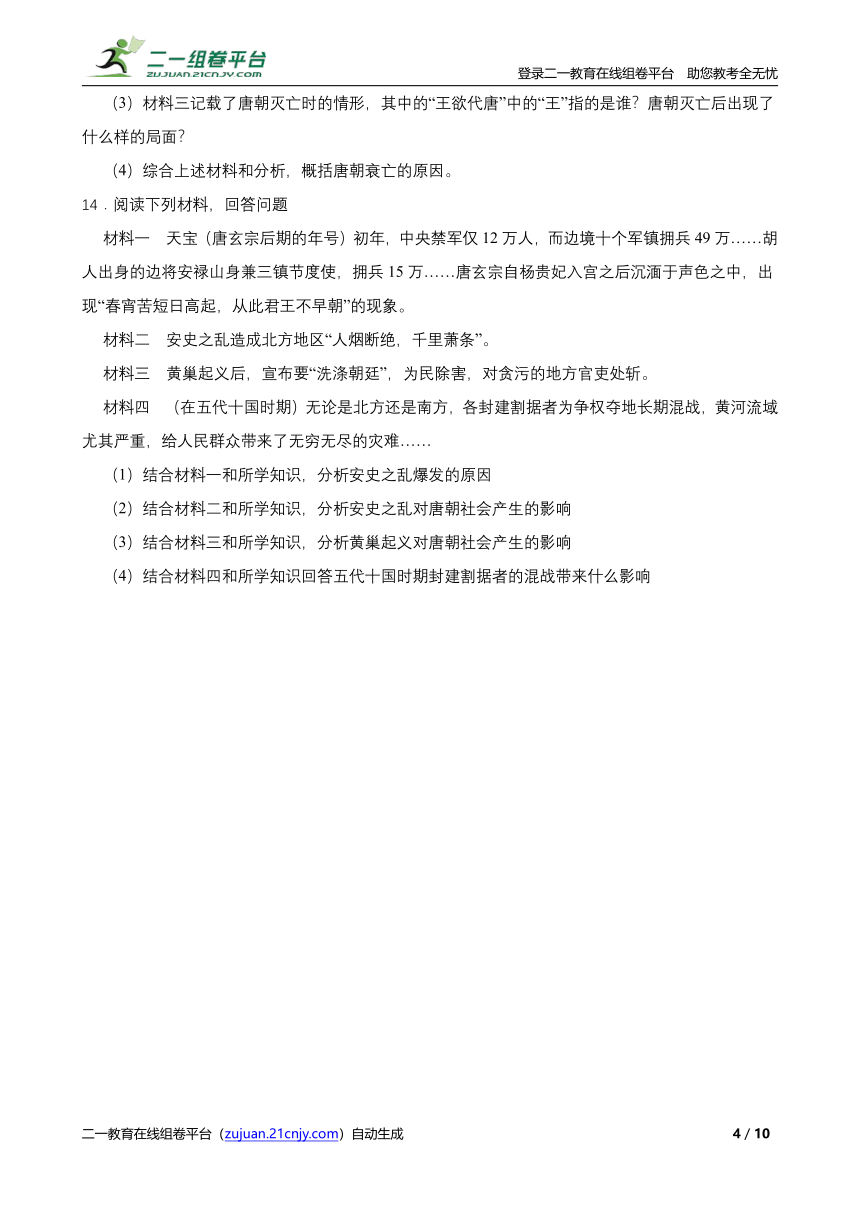

5.从下表中课读出的信息包括( )

政权名称 存亡时间 开国国君 国君身份

后 梁 907﹣923年 朱 温 宣武节度使

后 唐 923﹣936年 李存勖 河东节度使

后 晋 936﹣946年 石敬瑭 河东节度使

后 汉 947﹣950年 刘知远 河东节度使

后 周 951﹣960年 郭 威 邺都留守

①后梁、后唐、后晋、后汉、后周合成五代

②五个政权的开国国君都是手握重兵的武将

③这些政权是唐末以来藩镇割据局面的延续

④表中五个政权先后出现,政局相对较稳定

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.《新唐书·兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝( )

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

7.如表图史料所描述的内容可用于研究的对象是( )

历历 (唐)杜甫 历历开元事,分明在眼前。 无端盗贼起,忽已岁时迁。

A.唐太宗 B.武则天 C.唐高宗 D.唐玄宗

8.五代十国是个大混乱大破坏时期。这一时期的分裂割据局面,实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立

B.黄河流域封建政权的频繁更迭

C.阶级矛盾的严重激化

D.唐末藩镇割据的延续和扩大

9.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是( )

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

10.唐朝的国势由盛转衰的标志性事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.安史之乱 D.黄巢起义

11.唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.靖康之变

12.“(唐代)文武将吏,擅自署置(部署、设置,常指选用官吏),贡赋不人于朝廷,量称藩臣,实非王臣”该材料反映的实质问题是( )

A.文臣与武将的矛盾 B.君权与相权的矛盾

C.宦官与外戚的矛盾 D.中央与地方的矛盾

二、材料分析题

13.唐朝是我国历史上一个非常重要的朝代,某校七年级(2)班同学开展如下活动,对唐朝的衰亡展开了探究,请你也参与进来。

[数据话衰落]

材料一:

唐中宗神龙元年(705年) 有人口37 140 000

唐玄宗开元十四年(726年) 有人口41 419 712

唐玄宗天宝十四年(755年) 有人口52 919 712

唐肃宗乾元三年(760年) 有人口16 990 309

唐穆宗长庆元年(821年) 有人口15 762 432

[诗歌咏志向]

材料二:

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

[史料探亡国]

材料三:王欲代唐,使人谕诸镇……复四月任戌,更名晃。甲子,皇帝即位。戊辰,大赦,改元,国号梁。

——《新五代史》

(1)从唐朝人口数据统计表来看,唐玄宗天宝十四年后人口急剧减少,这一现象与哪一事件有关?这一事件产生了怎样的严重后果?

(2)图中的历史人物是谁?他是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?对唐朝产生了怎样的影响?

(3)材料三记载了唐朝灭亡时的情形,其中的“王欲代唐”中的“王”指的是谁?唐朝灭亡后出现了什么样的局面?

(4)综合上述材料和分析,概括唐朝衰亡的原因。

14.阅读下列材料,回答问题

材料一 天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二 安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。

材料三 黄巢起义后,宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,对贪污的地方官吏处斩。

材料四 (在五代十国时期)无论是北方还是南方,各封建割据者为争权夺地长期混战,黄河流域尤其严重,给人民群众带来了无穷无尽的灾难……

(1)结合材料一和所学知识,分析安史之乱爆发的原因

(2)结合材料二和所学知识,分析安史之乱对唐朝社会产生的影响

(3)结合材料三和所学知识,分析黄巢起义对唐朝社会产生的影响

(4)结合材料四和所学知识回答五代十国时期封建割据者的混战带来什么影响

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】A.八王之乱,不符合题意;

B.杜甫这首诗的大意是说开元盛世历历在目,就像在.眼前,平白无故发生了安史之乱,已经过了数年时间,结合所学可知与唐玄宗有关,唐玄宗前期励精图治,开创了开元盛世局面,但是后期贪图享乐,朝政腐败,终于酿成了安史之乱,唐朝由盛转衰,故选项B符合题意;

C.藩镇割据,不符合题意;

D.靖难之役,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查理解能力。解答时,细心读材料,读懂材料含义进行理解回答,这类题目,需要学生读懂材料含义回答。

2.【答案】A

【解析】【分析】根据材料结合所学可知,安史之乱以前唐王朝处于辉煌鼎盛时期,出现了贞观之治、开元盛世等治世,所以此时的唐诗表现出豪放、浪漫的特点和宏大的气魄。安史之乱是唐王朝由盛转衰的转折点,此后的唐王朝逐渐陷入宦官专权和藩镇割据的局面,社会动荡不安,所以这一时期的唐诗走向沉郁悲壮。由此可知社会变迁影响了唐诗的创作,故A符合题意;

盛唐气象使唐诗具有豪放、浪漫的色彩,沉郁悲壮与盛唐气象无关,故B不符合题意;

唐诗属于文学创作,一定程度上反映了社会现实,但无法全景再现社会现实,故C不符合题意;

安史之乱导致唐朝由盛转衰,社会的衰败导致唐诗风格转变,但没有导致唐诗衰微,故D不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查安史之乱的相关知识。难度不大,理解诗歌是社会现实的反映,社会现实对诗歌的创作有很大的影响即可作答。

3.【答案】A

【解析】【分析】根据材料可知,两首诗反映了唐朝不同时期的社会现实,故A符合题意;

材料中未涉及对自然环境的赞美,故B不符合题意;材料中没有表达进取精神,故C不符合题意;

政治腐败与材料无关,故D不符合题意;

故答案诶:A。

【点评】本题考查理解材料的能力。难度不大,结合所学知识对安史之乱前后唐朝的局面有进一步的认识,明白诗歌能够反映社会现状;同时要掌握李白、杜甫、白居易等人诗歌的特点方可作答。

4.【答案】A

【解析】【分析】结合所学知识可知,755年,唐玄宗后期,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱对唐朝社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰。选项A符合题意;

黄巢起义,给唐朝统治者以沉重的打击,B排除;

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,C排除;

黄巾起义是东汉晚期的农民战争,也是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,D排除。故答案为A。

【点评】 本题考查安史之乱,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

5.【答案】A

【解析】【分析】结合所学知识可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,历史上合称“五代”。“五代”是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是掌握兵权的武将,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。所以选项④表中五个政权先后出现,政局相对较稳定,不符合史实,可排除;其余选项①②③符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题考查了五代十国,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

6.【答案】C

【解析】【分析】依据“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”可知,这反映了唐朝时期出现的藩镇割据局面。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

ABD三项和题干材料不符,不符合题意;

C项藩镇割据理解正确,符合题意;

故答案为C。

【点评】本题难度适中,考查藩镇割据及学生的理解能力。本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

7.【答案】D

【解析】【分析】据题干并结合所学知识可知,唐玄宗统治前期出现了开元盛世的盛世局面,唐玄宗统治后期,出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。故题干所描述的内容可用于研究的对象是唐玄宗。

故答案为: D。

【点评】本题考查安史之乱的有关知识。题干中的“杜甫”、“开元”、“盗贼起”等关键词,是重要的答题提示。唐玄宗统治前期出现了开元盛世的盛世局面,唐玄宗统治后期,出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。

8.【答案】D

【解析】【分析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的继续和扩大。

ABC三项说法错误,不符合题意;

D项唐末藩镇割据的延续和扩大理解正确,符合题意;

故答案为D。

【点评】本题难度适中,考查学生对五代十国的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权。

9.【答案】C

【解析】【分析】根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;

618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;

唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;

唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题以安史之乱为依托,考查史实与史论的有关知识。其实,历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识 ,它们类似于语文中的“记叙”与“议论”。答题时,很易辨出。

10.【答案】C

【解析】【分析】依据所学知识,755年,安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。经过八年战乱,最终于763年被平定,但是安史之乱对社会经济造成极大的破坏, 唐朝的国势从此由盛转衰,故选项C符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题考查课本基础知识,牢记即可。解答时,细心读题,结合所学知识细心辨别备选项即可。

11.【答案】B

【解析】【分析】结合所学知识可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,B选项符合题意。

ACD选项与材料无关,排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对安史之乱的准确把握,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

12.【答案】D

【解析】【分析】A. 文臣与武将的矛盾 ,不符合题意;

B. 君权与相权的矛盾 ,不符合题意;

C. 宦官与外戚的矛盾 ,不符合题意;

D.依据题干信息,可以看出,唐朝时期,地方文臣武将掌握地方统治权力,已经不是单纯的臣子,这反映的实质问题 地方权势过大,与中央矛盾激化,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再进行理解回答,解答此题的关键是读懂题干含义。

13.【答案】(1)安史之乱。后果:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2)人物:黄巢。黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权。影响:给唐朝统治以致命的打击。

(3)“王”指的是朱温。局面:五代十国的更迭与分立局面。

(4)统治腐朽;安史之乱;藩镇割据;爆发农民起义。

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,可以看出, 唐玄宗天宝十四年后人口急剧减少 ,这一年是755年,结合所学知识可知,这一年安史之乱爆发,一直持续了八年之久,战乱造成人口急剧减少;结合所学知识可知,安史之乱对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知,图中历史人物是黄巢;结合所学知识可知, 黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权 ;结合所学知识可知,黄巢起义 给唐朝统治以致命的打击 ;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,907年,朱温建立后梁,唐朝灭亡,因此这里的“王”指的是朱温;结合所学知识可知,唐朝灭亡后,出现了 五代十国的更迭与分立局面 ;

(4)综合上述材料,可以看出,唐朝的灭亡有自身的统治腐败,加之安史之乱的打击,之后出现的藩镇割据,农民起义等;

故答案为:(1) 安史之乱。后果:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2) 人物:黄巢。黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权。影响:给唐朝统治以致命的打击。

(3) “王”指的是朱温。局面:五代十国的更迭与分立局面。

(4) 统治腐朽;安史之乱;藩镇割据;爆发农民起义。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,特别是其中的时间,把它和所学知识结合进行分析回答;第二问是考查对基础知识的识记,解答时,在第一问的基础上,结合对课本基础知识的准确识记回答;

(2)本题考查识记能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识可知识记人物及事件回答,这类知识点,要注意识记人物图片及事件影响;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行分析回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答;

(4)本题考查概括能力。解答时,综合上述材料,看看这些材料各自从哪些方面显示唐朝灭亡的原因回答。

14.【答案】(1)唐玄宗追求享乐,任人唯亲,不理政事,朝政腐败;边疆形势紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(2)安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐;唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

(3)黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

(4)影响:政权更迭,战事不断,政局动荡不安,给人民群众带来了无穷无尽的灾难。

【解析】【分析】 (1)由材料一“天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万…胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于声色之中,出现‘春宵苦短日高起,从此君王不早朝’的现象”可知安史之乱爆发的原因是唐玄宗追求享乐,任人唯亲,不理政事,朝政腐败;边疆形势紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(2)由材料二“安史之乱造成北方地区‘人烟断绝,千里萧条’”并结合所学知,安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐;唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

(3)由材料三“黄巢起义后,宣布要洗涤朝廷’,为民除害,对贪污的地方官吏处斩”并结合所学可知,起义军在的黄巢率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

(4)由材料四“(在五代十国时期)无论是北方还是南方,各封建割据者为争权夺地长期混战,黄河流域尤其严重,给人民群众带来了无穷无尽的灾难…”可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。五代十国时期封建割据者的混战造成政权更迭,战事不断,政局动荡不安,给人民群众带来了无穷无尽的灾难。

【点评】 本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解与识记安史之乱、黄巢起义、五代十国的相关史实。

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 2

第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习

一、单选题

1.下边这首杜甫的诗《历历)描述的内容应该是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.藩镇割据 D.靖难之役

2.有学者认为安史之乱以前唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则代之以沉郁悲壮的情调了。这一评论强调的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗衰微

3.“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”体现的是唐玄宗时期的盛世景象:“寂寞天宝后,园但蒿藜…四邻何所有?一二老寡妻”体现了安史之乱带来的巨大破坏。这表明诗能够( )

A.反映历史事实 B.表现山河壮美

C.抒发进取精神 D.揭露政治腐败

4.下表所示,反映的史实是( )

起止时间 755年至763年

叛军指挥官 安 山、史思明等

结果 唐朝获胜,地方割据局面开始形成

影响 是唐朝由盛转衰的转折点

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.黄巾起义

5.从下表中课读出的信息包括( )

政权名称 存亡时间 开国国君 国君身份

后 梁 907﹣923年 朱 温 宣武节度使

后 唐 923﹣936年 李存勖 河东节度使

后 晋 936﹣946年 石敬瑭 河东节度使

后 汉 947﹣950年 刘知远 河东节度使

后 周 951﹣960年 郭 威 邺都留守

①后梁、后唐、后晋、后汉、后周合成五代

②五个政权的开国国君都是手握重兵的武将

③这些政权是唐末以来藩镇割据局面的延续

④表中五个政权先后出现,政局相对较稳定

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.《新唐书·兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝( )

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

7.如表图史料所描述的内容可用于研究的对象是( )

历历 (唐)杜甫 历历开元事,分明在眼前。 无端盗贼起,忽已岁时迁。

A.唐太宗 B.武则天 C.唐高宗 D.唐玄宗

8.五代十国是个大混乱大破坏时期。这一时期的分裂割据局面,实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立

B.黄河流域封建政权的频繁更迭

C.阶级矛盾的严重激化

D.唐末藩镇割据的延续和扩大

9.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是( )

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

10.唐朝的国势由盛转衰的标志性事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.安史之乱 D.黄巢起义

11.唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.靖康之变

12.“(唐代)文武将吏,擅自署置(部署、设置,常指选用官吏),贡赋不人于朝廷,量称藩臣,实非王臣”该材料反映的实质问题是( )

A.文臣与武将的矛盾 B.君权与相权的矛盾

C.宦官与外戚的矛盾 D.中央与地方的矛盾

二、材料分析题

13.唐朝是我国历史上一个非常重要的朝代,某校七年级(2)班同学开展如下活动,对唐朝的衰亡展开了探究,请你也参与进来。

[数据话衰落]

材料一:

唐中宗神龙元年(705年) 有人口37 140 000

唐玄宗开元十四年(726年) 有人口41 419 712

唐玄宗天宝十四年(755年) 有人口52 919 712

唐肃宗乾元三年(760年) 有人口16 990 309

唐穆宗长庆元年(821年) 有人口15 762 432

[诗歌咏志向]

材料二:

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

[史料探亡国]

材料三:王欲代唐,使人谕诸镇……复四月任戌,更名晃。甲子,皇帝即位。戊辰,大赦,改元,国号梁。

——《新五代史》

(1)从唐朝人口数据统计表来看,唐玄宗天宝十四年后人口急剧减少,这一现象与哪一事件有关?这一事件产生了怎样的严重后果?

(2)图中的历史人物是谁?他是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?对唐朝产生了怎样的影响?

(3)材料三记载了唐朝灭亡时的情形,其中的“王欲代唐”中的“王”指的是谁?唐朝灭亡后出现了什么样的局面?

(4)综合上述材料和分析,概括唐朝衰亡的原因。

14.阅读下列材料,回答问题

材料一 天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二 安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。

材料三 黄巢起义后,宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,对贪污的地方官吏处斩。

材料四 (在五代十国时期)无论是北方还是南方,各封建割据者为争权夺地长期混战,黄河流域尤其严重,给人民群众带来了无穷无尽的灾难……

(1)结合材料一和所学知识,分析安史之乱爆发的原因

(2)结合材料二和所学知识,分析安史之乱对唐朝社会产生的影响

(3)结合材料三和所学知识,分析黄巢起义对唐朝社会产生的影响

(4)结合材料四和所学知识回答五代十国时期封建割据者的混战带来什么影响

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】A.八王之乱,不符合题意;

B.杜甫这首诗的大意是说开元盛世历历在目,就像在.眼前,平白无故发生了安史之乱,已经过了数年时间,结合所学可知与唐玄宗有关,唐玄宗前期励精图治,开创了开元盛世局面,但是后期贪图享乐,朝政腐败,终于酿成了安史之乱,唐朝由盛转衰,故选项B符合题意;

C.藩镇割据,不符合题意;

D.靖难之役,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查理解能力。解答时,细心读材料,读懂材料含义进行理解回答,这类题目,需要学生读懂材料含义回答。

2.【答案】A

【解析】【分析】根据材料结合所学可知,安史之乱以前唐王朝处于辉煌鼎盛时期,出现了贞观之治、开元盛世等治世,所以此时的唐诗表现出豪放、浪漫的特点和宏大的气魄。安史之乱是唐王朝由盛转衰的转折点,此后的唐王朝逐渐陷入宦官专权和藩镇割据的局面,社会动荡不安,所以这一时期的唐诗走向沉郁悲壮。由此可知社会变迁影响了唐诗的创作,故A符合题意;

盛唐气象使唐诗具有豪放、浪漫的色彩,沉郁悲壮与盛唐气象无关,故B不符合题意;

唐诗属于文学创作,一定程度上反映了社会现实,但无法全景再现社会现实,故C不符合题意;

安史之乱导致唐朝由盛转衰,社会的衰败导致唐诗风格转变,但没有导致唐诗衰微,故D不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查安史之乱的相关知识。难度不大,理解诗歌是社会现实的反映,社会现实对诗歌的创作有很大的影响即可作答。

3.【答案】A

【解析】【分析】根据材料可知,两首诗反映了唐朝不同时期的社会现实,故A符合题意;

材料中未涉及对自然环境的赞美,故B不符合题意;材料中没有表达进取精神,故C不符合题意;

政治腐败与材料无关,故D不符合题意;

故答案诶:A。

【点评】本题考查理解材料的能力。难度不大,结合所学知识对安史之乱前后唐朝的局面有进一步的认识,明白诗歌能够反映社会现状;同时要掌握李白、杜甫、白居易等人诗歌的特点方可作答。

4.【答案】A

【解析】【分析】结合所学知识可知,755年,唐玄宗后期,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱对唐朝社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰。选项A符合题意;

黄巢起义,给唐朝统治者以沉重的打击,B排除;

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,C排除;

黄巾起义是东汉晚期的农民战争,也是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,D排除。故答案为A。

【点评】 本题考查安史之乱,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

5.【答案】A

【解析】【分析】结合所学知识可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,历史上合称“五代”。“五代”是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是掌握兵权的武将,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。所以选项④表中五个政权先后出现,政局相对较稳定,不符合史实,可排除;其余选项①②③符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题考查了五代十国,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

6.【答案】C

【解析】【分析】依据“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”可知,这反映了唐朝时期出现的藩镇割据局面。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

ABD三项和题干材料不符,不符合题意;

C项藩镇割据理解正确,符合题意;

故答案为C。

【点评】本题难度适中,考查藩镇割据及学生的理解能力。本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

7.【答案】D

【解析】【分析】据题干并结合所学知识可知,唐玄宗统治前期出现了开元盛世的盛世局面,唐玄宗统治后期,出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。故题干所描述的内容可用于研究的对象是唐玄宗。

故答案为: D。

【点评】本题考查安史之乱的有关知识。题干中的“杜甫”、“开元”、“盗贼起”等关键词,是重要的答题提示。唐玄宗统治前期出现了开元盛世的盛世局面,唐玄宗统治后期,出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。

8.【答案】D

【解析】【分析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的继续和扩大。

ABC三项说法错误,不符合题意;

D项唐末藩镇割据的延续和扩大理解正确,符合题意;

故答案为D。

【点评】本题难度适中,考查学生对五代十国的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权。

9.【答案】C

【解析】【分析】根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;

618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;

唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;

唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题以安史之乱为依托,考查史实与史论的有关知识。其实,历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识 ,它们类似于语文中的“记叙”与“议论”。答题时,很易辨出。

10.【答案】C

【解析】【分析】依据所学知识,755年,安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。经过八年战乱,最终于763年被平定,但是安史之乱对社会经济造成极大的破坏, 唐朝的国势从此由盛转衰,故选项C符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题考查课本基础知识,牢记即可。解答时,细心读题,结合所学知识细心辨别备选项即可。

11.【答案】B

【解析】【分析】结合所学知识可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,B选项符合题意。

ACD选项与材料无关,排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对安史之乱的准确把握,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

12.【答案】D

【解析】【分析】A. 文臣与武将的矛盾 ,不符合题意;

B. 君权与相权的矛盾 ,不符合题意;

C. 宦官与外戚的矛盾 ,不符合题意;

D.依据题干信息,可以看出,唐朝时期,地方文臣武将掌握地方统治权力,已经不是单纯的臣子,这反映的实质问题 地方权势过大,与中央矛盾激化,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再进行理解回答,解答此题的关键是读懂题干含义。

13.【答案】(1)安史之乱。后果:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2)人物:黄巢。黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权。影响:给唐朝统治以致命的打击。

(3)“王”指的是朱温。局面:五代十国的更迭与分立局面。

(4)统治腐朽;安史之乱;藩镇割据;爆发农民起义。

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,可以看出, 唐玄宗天宝十四年后人口急剧减少 ,这一年是755年,结合所学知识可知,这一年安史之乱爆发,一直持续了八年之久,战乱造成人口急剧减少;结合所学知识可知,安史之乱对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知,图中历史人物是黄巢;结合所学知识可知, 黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权 ;结合所学知识可知,黄巢起义 给唐朝统治以致命的打击 ;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,907年,朱温建立后梁,唐朝灭亡,因此这里的“王”指的是朱温;结合所学知识可知,唐朝灭亡后,出现了 五代十国的更迭与分立局面 ;

(4)综合上述材料,可以看出,唐朝的灭亡有自身的统治腐败,加之安史之乱的打击,之后出现的藩镇割据,农民起义等;

故答案为:(1) 安史之乱。后果:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2) 人物:黄巢。黄巢发动大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,攻入长安,建立政权。影响:给唐朝统治以致命的打击。

(3) “王”指的是朱温。局面:五代十国的更迭与分立局面。

(4) 统治腐朽;安史之乱;藩镇割据;爆发农民起义。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,特别是其中的时间,把它和所学知识结合进行分析回答;第二问是考查对基础知识的识记,解答时,在第一问的基础上,结合对课本基础知识的准确识记回答;

(2)本题考查识记能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识可知识记人物及事件回答,这类知识点,要注意识记人物图片及事件影响;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行分析回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答;

(4)本题考查概括能力。解答时,综合上述材料,看看这些材料各自从哪些方面显示唐朝灭亡的原因回答。

14.【答案】(1)唐玄宗追求享乐,任人唯亲,不理政事,朝政腐败;边疆形势紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(2)安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐;唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

(3)黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

(4)影响:政权更迭,战事不断,政局动荡不安,给人民群众带来了无穷无尽的灾难。

【解析】【分析】 (1)由材料一“天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万…胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于声色之中,出现‘春宵苦短日高起,从此君王不早朝’的现象”可知安史之乱爆发的原因是唐玄宗追求享乐,任人唯亲,不理政事,朝政腐败;边疆形势紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(2)由材料二“安史之乱造成北方地区‘人烟断绝,千里萧条’”并结合所学知,安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐;唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

(3)由材料三“黄巢起义后,宣布要洗涤朝廷’,为民除害,对贪污的地方官吏处斩”并结合所学可知,起义军在的黄巢率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

(4)由材料四“(在五代十国时期)无论是北方还是南方,各封建割据者为争权夺地长期混战,黄河流域尤其严重,给人民群众带来了无穷无尽的灾难…”可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。五代十国时期封建割据者的混战造成政权更迭,战事不断,政局动荡不安,给人民群众带来了无穷无尽的灾难。

【点评】 本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解与识记安史之乱、黄巢起义、五代十国的相关史实。

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 2

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源